Мандела, Нельсон

| Нельсон Ролилала Мандела коса Nelson Rolihlahla Mandela<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>

<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10 мая 1994 года — 14 июня 1999 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Вице-президент: | Табо Мбеки Фредерик Виллем де Клерк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Предшественник: | Фредерик Виллем де Клерк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Преемник: | Табо Мбеки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3 сентября 1998 года — 14 июня 1999 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Предшественник: | Андрес Пастрана Аранго | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Преемник: | Табо Мбеки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5 июля 1991 года — 17 декабря 1997 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Предшественник: | Оливер Тамбо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Преемник: | Табо Мбеки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Рождение: | 18 июля 1918 Мфезо, близ Умтаты, Южно-Африканский Союз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Смерть: | 5 декабря 2013 (95 лет) Йоханнесбург, ЮАР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Отец: | Гадла Генри Мандела | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Мать: | Нонгапи Носекени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Супруга: | 1. Эвелин 2. Винни 3. Граса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Дети: | 2 сына и 4 дочери | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Партия: | Африканский национальный конгресс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Автограф: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Награды: |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

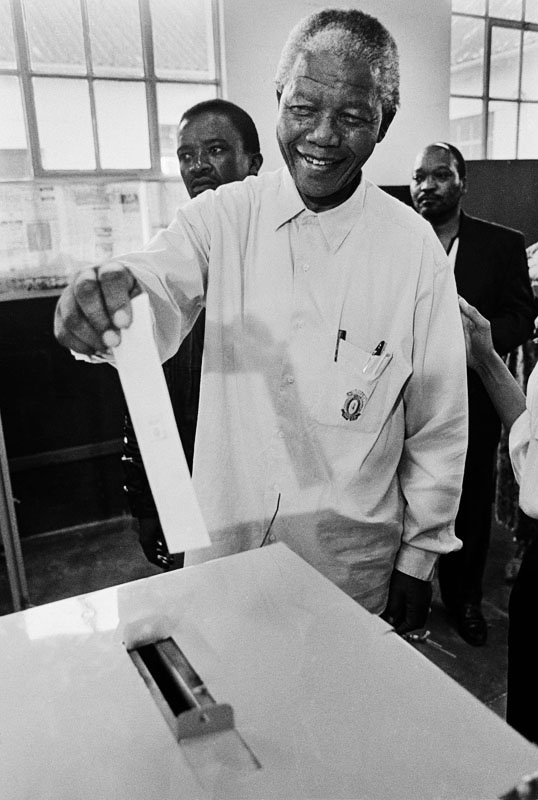

Не́льсон Роли́лахла Манде́ла [1] (коса Nelson Rolihlahla Mandela, [xoˈliɬaɬa manˈdeːla]; 18 июля 1918, Мфезо, близ Умтаты[2] — 5 декабря 2013, Йоханнесбург[3][4]) — 8-й Президент ЮАР (первый темнокожий президент) с 10 мая 1994 года по 14 июня 1999 года, один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида, за что 27 лет сидел в тюрьме. Лауреат Нобелевской премии мира 1993.

Внешние изображения Внешние изображения

| |

|---|---|

|

[upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Olympic_%26_delphic.jpg Сопоставление Олимпийских игр и Дельфийских игр] |

С 2004 года — Дельфийский посол для молодёжи (англ. Delphic Ambassador for Youth) и почётный член Международного Дельфийского совета[5][6]. В июле 2014 года на родине Нельсона Манделы (в Умтате и Мфезо), а также в Ист-Лондоне[7][8] проходил специальный Дельфийский саммит, приуроченный к 20-летию победы демократии в ЮАР и 20-летию Международного Дельфийского совета[9][10].

В ЮАР Нельсон Мандела также известен как Мадиба (одно из клановых имён народа коса)[11]. Самый пожилой и долгоживущий президент ЮАР: прожил 95 лет (на момент начала президентства — 76 лет, на момент окончания — 81).

Содержание

Ранние годы жизни и молодость

Нельсон Мандела родился 18 июля 1918 года в Мфезо, небольшой деревне недалеко от Умтаты[12]. Его семья принадлежит младшей ветви рода династии тембу (субэтнической общности коса), правящей в регионе Транскей Восточно-Капской провинции ЮАР[12]. По материнской линии имел койсанские корни[13]. Его прадед по отцовской линии (умер в 1832 году) был правителем тембу[14]. Один из его сыновей по имени Мандела стал впоследствии дедушкой Нельсона (от него же пошла фамилия). При этом, несмотря на прямую связь с представителями правящей династии, принадлежность к младшей ветви рода не давали права потомкам Манделы наследовать престол[15].

Отец Нельсона, Гадла Генри Мандела был главой деревни Мфезо[17], тем не менее, после охлаждения отношений с колониальными властями он был смещён со своей должности и переселён вместе со своей семьёй в Цгуну, сохранив, однако, место в Тайном совете тембу[18].

У отца Манделы было четыре жены, которые родили ему тринадцать детей (четырёх сыновей и девять дочерей)[18]. Мандела родился от его третьей жены по имени Нонгапи Носекени[19][20] и был назван Ролихлахлой (в переводе с языка коса Rolihlahla — «срывающий ветки дерева» или в разговорной речи «проказник»)[21]. Ролихлахла Мандела стал первым в семье, кто пошёл в школу. Там учительница дала ему английское имя — «Нельсон». По воспоминаниям Манделы, «В первый день в школе мой учитель Мисс Мдингане дала каждому из учеников по английскому имени. В то время это было традицией среди африканцев и, вне сомнений, было вызвано британским уклоном в нашем образовании. В тот день Мисс Мдингане сказала мне, что моё новое имя — Нельсон. Почему именно оно, я понятия не имею»[22].

В возрасте девяти лет Мандела потерял своего отца, который умер от туберкулёза, а его официальным опекуном стал регент Джонгинтаба[18]. В юности посещал методистскую начальную школу, расположенную недалеко от дворца регента. В возрасте шестнадцати лет, согласно традиции тембу, он прошёл церемонию инициирования. Впоследствии обучался в институте-интернате Кларкбери, в котором за два года вместо положенных трёх получил сертификат о младшем среднем образовании (англ. Junior Certificate)[23]. Как наследник отцовского места в Тайном совете в 1937 году Мандела переехал в Форт-Бофорт, где поступил в один из методистских колледжей, который закончило большинство представителей правящей династии тембу[24]. В возрасте девятнадцати лет заинтересовался боксом и бегом[19].

После зачисления в 1939 году в Университет Форт-Хэр (единственный на то время университет страны, в котором имели право обучаться темнокожие жители и жители индийского и смешанного происхождения) Мандела стал учиться на бакалавра гуманитарных наук. В университете он познакомился с Оливером Тамбо, который стал другом и коллегой всей его жизни. Кроме того, Мандела установил тесные дружеские отношения со своим племянником Кайзером Матанзимой[en], который был сыном и наследником Джонгинтабы[15]. Однако после прихода к власти Матанзима поддержал политику бантустанов, что привело к серьёзным разногласиям с Манделой. В конце первого года обучения Мандела принял участие в организованном Представительским советом студентов бойкоте против политики руководства университета[25]. Отказавшись занять место в Студенческом представительном совете, несмотря на ультиматум со стороны руководства, и выразив своё несогласие с ходом выборов, он принял решение покинуть Форт-Хэр[26].

Вскоре после ухода из Университета Мандела был извещён своим регентом о предстоящей свадьбе. Недовольный таким поворотом событий, в 1941 году Мандела вместе со своим двоюродным братом принял решение бежать в Йоханнесбург[27], где устроился на работу сторожем на одной из местных шахт по добыче золота[28]. Проработав там недолгое время, он был уволен оттуда своим начальником, который узнал о его побеге от опекуна. После обустройства в пригороде Йоханнесбурга, Александре, Мандела всё-таки связался со своим опекуном, выразив сожаление по поводу своего поведения. Впоследствии ему удалось получить не только согласие опекуна, но и финансовую помощь для продолжения своего обучения[26]. Позже благодаря помощи своего друга и наставника Уолтера Сисулу, с которым он познакомился в Йоханнесбурге, Мандела устроился клерком-стажёром в одну из юридических фирм[28]. Во время работы в фирме ему удалось получить заочно в 1942 году степень бакалавра гуманитарных наук в Южно-Африканском университете, после чего в 1943 году он начал изучать право в Университете Витватерсранда, где познакомился с такими будущими борцами с апартеидом, как Джо Слово и Гарри Шварцем (в правительстве Манделы Слово займёт впоследствии пост министра жилищного хозяйства, а Шварц станет послом ЮАР в США)[29].

Политическая деятельность

Ненасильственное сопротивление

В Витватерсранде Мандела проучился до 1948 года, однако по ряду причин так и не получил диплом юриста. В то же время именно в этот период жизни Нельсон оказался под сильным влиянием либеральных, радикальных и африканистских идей[30]. В 1943 году он впервые принял участие в массовой акции — протестах против повышения цен на проезд в автобусах, а также стал посещать собрания юных интеллектуалов, проводимых по инициативе лидера Африканского национального конгресса (АНК). Участниками собраний также стали Уолтер Сисулу, Оливер Тамбо, Антон Лембеде и Эшли Мда. В апреле 1944 года Мандела стал членом АНК и вместе со своими единомышленниками принял участие в создании Молодёжной лиги[en], в которой стал членом исполнительного комитета. В манифесте лиги, деятельность которой была основана на принципах африканского национализма и самоопределения, отвергалась любая возможность участия в консультативных советах и в Совете представителей коренных жителей[30]. В целом, лига заняла по отношению к официальным властям страны более воинственную позицию, чем руководство АНК, деятельность которого подвергалась с её стороны неоднократной критике за попустительство[28].

После победы на выборах 1948 года Национальной партии африканеров, которая поддерживала политику апартеида[31], Мандела стал принимать активное участие в политической жизни страны. В 1948 году он стал национальным секретарём Молодёжной лиги АНК, в 1949 году — членом Национального совета АНК, в 1950 году — национальным президентом Молодёжной лиги АНК. В 1952 году Мандела стал одним из организаторов Кампании неповиновения, проводившейся по инициативе АНК. В это же время разработал так называемый «план М», который представлял руководство по деятельности АНК в подполье в случае запрещения властями[32]. В 1955 году участвовал в организации Конгресса народа, на котором была принята Хартия свободы[en], в которой были изложены основные принципы построения свободного и демократического общества в Южной Африке. Хартия свободы стала главным программным документом АНК и других политических организаций Южной Африки, боровшихся против режима апартеида[33][34]. В 1952 году Мандела и его товарищ Оливер Тамбо создали первую юридическую фирму под руководством чернокожих — Mandela and Tambo, которая оказывала бесплатную или дешёвую юридическую помощь африканцам[35].

Значительное влияние на взгляды и методы политической борьбы Манделы оказал Махатма Ганди[36][37] (в январе 2007 года Мандела принял участие в международной конференции в Нью-Дели, где праздновалось столетие со дня привнесения идей Ганди о ненасилии в Южную Африку)[38].

5 декабря 1956 года Мандела и ещё 150 человек были арестованы властями с предъявлением обвинений в государственной измене. Главным пунктом обвинения стала приверженность коммунизму и подготовка насильственного свержения власти. Результатом судебного процесса, продлившегося с 1956 по 1961 год, стало оправдание всех обвиняемых[39]. В период с 1952 по 1959 год новая группа темнокожих активистов, получивших название «африканистов», порвала с Африканским национальным конгрессом, требуя принятия более решительных мер против режима Национальной партии и выступая против сотрудничества с компартией и политическими организациями других расовых групп южноафриканского населения[40]. Руководство АНК в лице Альберта Лутули, Оливера Тамбо и Уолтера Сисулу были свидетелями не только роста популярности африканистов, но и видели в их лице угрозу их лидерству[40]. Впоследствии АНК укрепил свои позиции посредством сотрудничества с небольшими политическими партиями, представлявшими интересы белого, смешанного и индийского населения, пытаясь таким образом заручиться поддержкой более широкого круга населения нежели африканисты[40]. Африканисты, в свою очередь, подвергли критике Клиптаунскую конференцию 1955 года, на которой была принята Хартия свободы, за те уступки, на которые пошёл АНК с численным составом в 100 тысяч человек для получения одного голоса в Союзе конгрессов. Четыре генеральных секретаря пяти входивших в него организаций тайно являлись членами восстановленной Южно-Африканской коммунистической партии[41][42]. В 2002 году вышла биография У.Сисулу, в которой, со слов самого Сисулу, было указано, что он являлся членом компартии с 1955 года, а с 1958 года членом её Центрального комитета[43]. В 2003 году генеральный секретарь ЮАКП подтвердил, что генеральный секретарь АНК Уолтер Сисулу тайно вступил в ЮАКП в 1955 году. Таким образом все пять генеральных секретарей были членами коммунистической партии.

Существует достаточно много свидетельств, указывающих на то, что в конце 1950-х — начале 1960-х годов Мандела также был членом Южноафриканской компартии. Об этом с определённостью говорят ряд видных деятелей ЮАКП: Джо Мэтьюз, вдова Думы Нокве, Брайан Бантинг и некоторые другие. И. И. Филатова в биографической статье, посвящённой Манделе, указывает, что факты свидетельствуют в поддержку того мнения, что Мандела был коммунистом и, более того, являлся членом ЦК ЮАКП[44]. Если это предположение верно, то все первоначальное руководство «Умконто ве сизве» состояло из коммунистов.

В 1959 году африканисты благодаря финансовой поддержке Ганы и политической помощи со стороны Лесото сформировали Панафриканистский конгресс[en] под руководством Роберта Собукве[en] и Потлако Лебалло[en][45].

Вооружённая борьба против режима апартеида

В 1961 году Мандела возглавил вооружённое крыло АНК, одним из организаторов которого он и был, — «Умконто ве сизве» (в переводе с языка зулу — «копьё нации»)[46]. В результате им была начата политика взрывов правительственных и военных объектов, допускавшая партизанскую войну в случае её неудачи в борьбе с режимом апартеида[47]. Кроме того, Манделе удалось привлечь деньги за рубежом и организовать военную подготовку для членов крыла[47].

В 1961 году Мандела возглавил вооружённое крыло АНК, одним из организаторов которого он и был, — «Умконто ве сизве» (в переводе с языка зулу — «копьё нации»)[46]. В результате им была начата политика взрывов правительственных и военных объектов, допускавшая партизанскую войну в случае её неудачи в борьбе с режимом апартеида[47]. Кроме того, Манделе удалось привлечь деньги за рубежом и организовать военную подготовку для членов крыла[47].

Член АНК Вулфи Кадеш объяснил цели кампании таким образом: «… с 16 декабря 1961 года мы должны были начать взрывать символичные места апартеида, такие как паспортные столы, местные мировые суды…, отделения почты и… правительственные учреждения. Но это нужно было делать таким образом, чтобы никто не пострадал, никто не был убит»[48]. В будущем Мандела отзывался о Вулфи следующим образом: «Его познания в вопросе ведения войны и его непосредственный боевой опыт были крайне полезными для меня»[49].

По мнению Манделы, вооружённая борьба стала последним средством. Годы растущих репрессий и насилия со стороны государства убедили его в том, что ненасильственная борьба с режимом апартеида не принесла и не могла принести ожидаемого результата[49][50].

Позднее, уже в 1980-х годах, «Умконто ве сизве» развернула против апартеидного правительства масштабную партизанскую войну, в ходе которой пострадало много гражданских лиц[47]. По признанию Манделы, АНК в своей борьбе против режима апартеида также грубо нарушал права человека. За это он резко критиковал тех в своей партии, кто пытался убрать утверждения о нарушениях со стороны АНК в докладах, которые подготавливались Комиссией правды и примирения[en][51].

Вплоть до июля 2008 года Манделе и членам АНК был запрещён въезд в США (за исключением права на посещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке) без специального разрешения государственного секретаря США ввиду причисления партии бывшим апартеидным правительством ЮАР к террористическим организациям[52][53].

Арест и судебный процесс

5 августа 1962 года Мандела, находившийся в бегах в течение семнадцати месяцев, был арестован на дороге близ города Хаувик в провинции Наталь при необычных обстоятельствах. Мандела был за рулём машины, в которой сидел бизнесмен Сесил Уильямс[54]. Уильямс сделал для Манделы документы на имя Дэвида Мотсамайи, и официально взял его на работу в качестве водителя. В полиции ЮАР не догадывались, что в этой машине по всей Южной Африке может передвигаться командир «Умконто ве сизве»[55]. Мандела был заключён в тюрьму Йоханнесбурга[56], а Уильямс сумел бежать в Англию, и умер в 1978 году. В значительной степени успех операции стал возможен благодаря помощи ЦРУ США, которое передало полиции ЮАР информацию о его предположительном местопребывании[57][58][59]. Тремя днями позже на суде Манделе были предъявлены обвинения в организации забастовки рабочих в 1961 году и незаконном пересечении государственной границы. 25 октября 1962 года он был приговорён к пяти годам тюремного заключения[60].

11 июля 1963 года полицией ЮАР был организован рейд на ферме Лилислиф в пригороде Йоханнесбурга — Ривонии. Как утверждает Дэнис Голдберг, один из соратников Нельсона Манделы, сотрудники MI-6 под видом орнитологов, вооружившись биноклями, вели за ним наблюдение. По словам Голдберга, в 1963 году около фермы был замечен подозрительный автофургон — «Мы считаем, что в городке автофургонов был агент британской разведки. Все думали, что он орнитолог, потому что он каждый день залезал на телеграфный столб с биноклем, но я думаю, что мы были теми птицами, за которыми он наблюдал». Результатом стал арест нескольких видных лидеров АНК, в том числе и Голдберга, однако Манделы не оказалось на ферме, но полиция изъяла его записи и дневники[61]. Задержанным были предъявлены четыре обвинения в организации диверсий, за что предусматривалась смертная казнь, а также обвинения в совершении преступлений, эквивалентных государственной измене[62]. Кроме того, им вменялась разработка плана по вводу в Южную Африку иностранных войск (этот пункт обвинений Мандела категорически отверг)[62][63]. Среди обвинений, с которыми согласился Мандела, числилось сотрудничество с АНК и ЮАКП в вопросе использования взрывчатки с целью уничтожения объектов водо-, электро- и газоснабжения в ЮАР[64].

Во время своего выступления на судебном процессе 20 апреля 1964 года в Верховном суде в Претории Мандела изложил основные причины использования АНК насилия в качестве тактического оружия[65]. В своей защитной речи он описал, как АНК использовал мирные способы борьбы с режимом апартеида до расстрела в Шарпевиле[66]. Проведение референдума, по результатам которого была создана ЮАР, и введение в стране чрезвычайного положения наряду с запретом деятельности АНК убедили Манделу и его сторонников в том, что единственным верным способом борьбы за свои права являются диверсионные акты. Иная деятельность была равнозначна безоговорочной капитуляции[66]. Кроме того, Мандела заявил о том, что разработанный манифест вооружённого крыла «Umkhonto we Sizwe» преследовал целью провал политики Национальной партии. Помочь достижению этой цели должно было падение интереса иностранных компаний, которые отказались бы инвестировать средства в экономику страны[67]. В заключение своего выступления Мандела заявил: «На протяжении своей жизни я полностью посвятил себя борьбе за африканское население. Я боролся как против господства „белых“, так и против господства „темнокожих“. Я чтил идеал демократического и свободного общества, в котором все граждане живут в гармонии и имеют равные возможности. Это тот идеал, ради которого я готов жить и к которому я стремлюсь. Но если это будет необходимым, то ради этого идеала я готов умереть»[50].

Все обвиняемые, за исключением Расти Бернштейна, были признаны виновными, однако 12 июня 1964 года мера их наказания была изменена на пожизненное лишение свободы[63].

Период заключения

Мандела отбывал свой срок на острове Роббен близ мыса Доброй Надежды, c 1964 по 1982 год[68], где он пробыл следующие восемнадцать из двадцати семи лет заключения[69] под номером 46664. Находясь в заточении в одиночной камере тюрьмы, Мандела приобрёл мировую известность[70]. На острове он и другие заключённые занимались принудительным трудом на известняковом карьере[71]. Все отбывавшие срок были разделены по цвету кожи, при этом чернокожие получали наименьшие порции еды[72]. Политические заключённые держались отдельно от обычных преступников и пользовались меньшим числом привилегий[73]. По воспоминаниям Манделы, как заключённый D-группы он имел право на один визит и одно письмо в течение шести месяцев[74]. Приходившие письма часто задерживались или же становились нечитаемыми из-за действий тюремных цензоров[49].

Мандела отбывал свой срок на острове Роббен близ мыса Доброй Надежды, c 1964 по 1982 год[68], где он пробыл следующие восемнадцать из двадцати семи лет заключения[69] под номером 46664. Находясь в заточении в одиночной камере тюрьмы, Мандела приобрёл мировую известность[70]. На острове он и другие заключённые занимались принудительным трудом на известняковом карьере[71]. Все отбывавшие срок были разделены по цвету кожи, при этом чернокожие получали наименьшие порции еды[72]. Политические заключённые держались отдельно от обычных преступников и пользовались меньшим числом привилегий[73]. По воспоминаниям Манделы, как заключённый D-группы он имел право на один визит и одно письмо в течение шести месяцев[74]. Приходившие письма часто задерживались или же становились нечитаемыми из-за действий тюремных цензоров[49].

Находясь в заключении, Мандела обучался в Лондонском университете по программе заочного обучения и впоследствии получил степень бакалавра юридических наук[75]. В 1981 году он был выдвинут на должность почётного ректора университета, однако проиграл принцессе Анне[75].

В марте 1982 года Мандела вместе с другими лидерами АНК (Уолтером Сисулу, Эндрю Млангени и др.) был переведён в тюрьму Полсмур[en][74]. Предположительно, основной причиной этих действий стало желание властей оградить новое поколение чернокожих активистов, отбывавших наказание на острове Роббен, от влияния этих лидеров[76]. Тем не менее, по словам председателя Национальной партии Коби Котси[en], целью этого шага было налаживание контактов между осуждёнными и южноафриканским правительством[77].

В феврале 1985 года Президент ЮАР Питер Бота предложил Манделе его освобождение в обмен на «безоговорочный отказ от насилия в качестве политического оружия»[78]. Тем не менее Котси и другие министры порекомендовали Боте отказаться от своего предложения, так как, по их мнению, Мандела никогда не откажется от вооружённой борьбы в обмен на личную свободу[79]. Действительно, Мандела отклонил инициативу президента, заявив через свою дочь: «Какую ещё свободу мне предлагают, когда народная организация остаётся запрещённой? Только свободные люди могут вступить в переговоры. Узник не может заключать договоры»[77][80].

В ноябре 1985 года состоялась первая встреча между Манделой и правительством Национальной партии, когда Котси посетил политического деятеля в больнице Кейптауна после оперирования простаты[81]. В последующие четыре года состоялась ещё одна серия встреч, в ходе которых была создана основа для будущих контактов и переговорного процесса. Тем не менее они не привели к ощутимым результатам[77].

В 1988 году Мандела был переведён в тюрьму Виктор-Верстер, где оставался вплоть до своего освобождения. В это время были сняты многие ограничения, в результате друзья Манделы, в том числе Гарри Шварц, который защищал интересы Манделы и его сторонников в ходе ривонийского судебного процесса, получили право встречи с ним[82].

Во время заточения Манделы местные и международные СМИ оказывали существенное давление на южноафриканские власти, используя в своих публикациях лозунг «Free Nelson Mandela!» (в переводе с английского языка — «Освободите Нельсона Манделу!»)[83]. В 1989 году Бота на посту Президента ЮАР после сердечного приступа сменил Фредерик Виллем де Клерк[84].

Освобождение и переговорный процесс

После подписания последним белым президентом ЮАР Фредериком де Клерком указа о легализации АНК и других движений против режима апартеида Мандела вышел на свободу[85][86]. Произошло это событие, транслировавшееся в прямом эфире по всему миру, 11 февраля 1990 года[87].

После подписания последним белым президентом ЮАР Фредериком де Клерком указа о легализации АНК и других движений против режима апартеида Мандела вышел на свободу[85][86]. Произошло это событие, транслировавшееся в прямом эфире по всему миру, 11 февраля 1990 года[87].

В день своего освобождения Мандела выступил с речью перед нацией[88]. Он заявил о заинтересованности в мирном урегулировании разногласий с белым населением страны, однако дал понять, что вооружённая борьба АНК не подошла к концу, когда заявил: «Наше обращение к вооружённой борьбе в 1960 году, когда было создано вооружённое крыло АНК, „Умконто ве сизве“, было чисто защитным шагом против насилия со стороны режима апартеида. Факторы, которые сделали необходимой вооружённую борьбу, до сих пор существуют. У нас нет выбора, кроме как продолжить начатое. Мы надеемся, что вскоре будет создан климат, благоприятный для урегулирования проблем в рамках переговоров, чтобы более не было нужды в вооружённой борьбе». Кроме того, Мандела заявил, что его главной целью остаётся достижение мира для темнокожего большинства страны и предоставление ему права голоса как на общенациональных, так и на местных выборах[88].

Вскоре после своего освобождения Мандела вернулся на должность лидера АНК, и в период с 1990 по 1994 год партия принимала участие в переговорном процессе по отмене режима апартеида, результатом которого стало проведение первых общенациональных выборов на общерасовой основе[89].

В 1991 году АНК провёл первую национальную конференцию после снятия запрета на его деятельность в Южной Африке. На ней Мандела был избран президентом организации. В свою очередь, Оливер Тамбо, который руководил АНК в изгнании во время заключения Манделы, стал национальным председателем[90].

В 1993 году Мандела и де Клерк вместе были удостоены Нобелевской премии мира. Несмотря на это, отношения между политиками зачастую носили напряжённый характер, особенно после резкого обмена заявлениями в 1991 году, когда Мандела назвал де Клерка главой «незаконного, дискредитированного режима меньшинства». В июне 1992 года, после резни в Бойпатонге[en], переговоры по инициативе АНК были прерваны, а Мандела обвинил в убийствах южноафриканское правительство[91]. Однако после очередной резни, но уже в Бишо[en], состоявшейся в сентябре 1992 года, переговорный процесс был возобновлён[49].

Вскоре после убийства лидера АНК Криса Хани в апреле 1993 года в обществе появились опасения по поводу новой волны насилия в стране[92]. После этого события Мандела обратился к нации с призывом сохранять спокойствие[93]. Несмотря на то, что после убийства последовало несколько мятежей, переговоры продолжились, и по их результатам было достигнуто соглашение, согласно которому на 27 апреля 1994 года в стране были назначены демократические выборы[77].

Президентство

На состоявшихся в апреле 1994 года парламентских выборах 62 % голосов получил АНК. 10 мая 1994 года Мандела, возглавлявший АНК, официально вступил в должность Президента ЮАР, став первым темнокожим жителем страны на этом посту. Лидер Национальной партии Фредерик Виллем де Клерк был назначен первым заместителем Президента, а Табо Мбеки — вторым заместителем в правительстве национального единства[94]. Являясь Президентом ЮАР с мая 1994 года по июнь 1999 года, Мандела добился международного признания за свой вклад в достижение национального и международного примирения[95].

На состоявшихся в апреле 1994 года парламентских выборах 62 % голосов получил АНК. 10 мая 1994 года Мандела, возглавлявший АНК, официально вступил в должность Президента ЮАР, став первым темнокожим жителем страны на этом посту. Лидер Национальной партии Фредерик Виллем де Клерк был назначен первым заместителем Президента, а Табо Мбеки — вторым заместителем в правительстве национального единства[94]. Являясь Президентом ЮАР с мая 1994 года по июнь 1999 года, Мандела добился международного признания за свой вклад в достижение национального и международного примирения[95].

За годы своего пребывания в должности Мандела предпринял ряд важных социально-экономических реформ, преследовавших цель преодоления социального и экономического неравенства в Южной Африке. Среди ключевых мер периода его президентства можно выделить:

- введение в 1994 году бесплатного медицинского обслуживания для всех детей в возрасте до шести лет, а также для беременных и кормящих женщин, пользующихся услугами государственных учреждений здравоохранения[96];

- запуск так называемой «Программы реконструкции и развития», преследовавшей целью финансирование социально-бытового обслуживания (такие отрасли, как ЖКХ и здравоохранение);

- увеличение расходов на государственные пособия на 13 % к 1996/1997 годам, на 13 % к 1997/1998 годам, на 7 % к 1998/1999 годам[97];

- введение равенства при выплате пособий (в том числе, пособий по инвалидности, родительский капитал и пенсии) вне зависимости от расовой принадлежности;

- введение денежного пособия на содержание детей темнокожих жителей в сельских местностях[97];

- значительное увеличение расходов на сферу образования (на 25 % в 1996/1997 годах, 7 % в 1997/1998 годах и 4 % в 1998/1999 годах)[97];

- принятие в 1994 году Закона о возвращении земли, согласно которому лица, лишённые собственности в результате принятия в 1913 году Закона о землях коренных жителей, имели права потребовать возвращения земли[98];

- принятие в 1996 году Закона о земельной реформе, который защищал права арендаторов земли, проживавших и занимавшихся сельским хозяйством на фермах. По этому закону, арендаторы не могли быть лишены земельной собственности без решения суда и по достижении ими 65 лет[99];

- введение в 1998 году грантов на поддержку детей, направленных на борьбу с детской бедностью[100];

- принятие в 1998 году Закона о повышении квалификации, который закреплял механизм финансирования и реализации мер по повышению квалификации на месте работы[101];

- принятие в 1995 году Закона о трудовых отношениях, который регулировал вопросы трудовых отношений на предприятиях, в том числе пути разрешения трудовых споров;

- принятие в 1997 году Закона о базовых условиях трудоустройства, направленного на защиту прав рабочих;

- принятие в 1998 году Закона о равенстве при трудоустройстве, отменявшего дискриминацию по расовому признаку при устройстве на работу;

- подключение более 3 миллионов жителей к телефонным сетям[102];

- реконструкция и строительство 500 клиник[102];

- подключение более 2 миллионов жителей к электрическим сетям[102];

- строительство более 750 тысяч домов, в которых поселились 3 миллиона человек[102];

- обеспечение доступа к воде 3 миллионам жителей[102];

- введение обязательного образования для африканских детей в возрасте 6-14 лет[103];

- предоставление бесплатного питания для 3,5-5 миллионов школьников[104];

- принятие в 1996 году Закона о здоровье и безопасности на шахтах, который улучшал условия труда для шахтёров[105];

- начало реализации в 1996 году Национальной политики в вопросе обеспечения медицинскими препаратами, которая облегчила населению доступ к жизненно важным лекарствам[106].

С 28 по 30 апреля 1999 года Нельсон Мандела был в России с государственным визитом. Манделой и президентом РФ Борисом Ельциным была подписана «Декларация о принципах дружественных отношений и партнерства между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой» Нельсон Мандела наградил Ельцина орденом Доброй надежды I класса[107]. Балканская тематика стала одной из основных в ходе встреч. Позиции глав государств сошлись на осуждении агрессии НАТО против Югославии, причём Ельцин настолько увлекся, что даже назвал Манделу известным и давним борцом за свободу Югославии, но тут же исправил оговорку[108]. Позже Мандела посетил Красную площадь, мавзолей Ленина и Новодевичье кладбище, где похоронены его земляки (член исполкома Коминтерна и два деятеля Компартии: Джон Маркс и Мозес Котане).

После ухода в отставку

С 3 сентября 1998 по 14 июня 1999 — генеральный секретарь Движения неприсоединения.

Почётный член более 50 международных университетов.

После того, как в 1999 году Мандела оставил пост президента ЮАР, он стал активно призывать к более полному освещению проблем ВИЧ и СПИД. По оценкам экспертов, в ЮАР сейчас около пяти миллионов носителей ВИЧ и больных СПИДом — больше, чем в любой другой стране. Оставался до конца жизни одним из старейших политиков ХХ века, живущих на планете.

Когда Макгахо, сын Нельсона Манделы, умер от СПИДа, Мандела призвал бороться с распространением этого смертельного заболевания.

Был членом организации «Старейшины», созданной для участия в разрешении конфликтов по всему миру, в том числе в таких областях, как Дарфур и Кения[109].

В 2001—2002 годах террористическая организация Сила буров планировала убийство Манделы. План покушения был сорван, террористы арестованы и приговорены к длительным срокам заключения.

В 2011 году во время гражданской войны в Ливии и интервенции западных стран Мандела встал на сторону Муаммара Каддафи:

|

Каддафи — наш руководитель во всем. Никакой африканский руководитель не будет иметь его вес, его значимость и его притягательность. Это - строитель, созидатель; когда я смотрю на это то понимаю, что этот человек сделал для своей страны несмотря на противодействие запада, тучи ракет, которые убили его детей, он не уступил, он бесстрашен. Этот человек - безусловно свят. Надо суметь говорить на "ты" с Богом, для этого нужно иметь это мастерство. Он сделал из Ливии не обремененную долгами, процветающую страну, которая инвестировала в экономику Черной Африки. Некоторые из руководителей Африки, поспешили заморозить вклады ливийцев (Гамбия и другие). Сенегал признал ПНС, Южная Африка пока не признала переходный совет, но мы знаем, что Зума — это флюгер. Они забыли, что Африканский национальный конгресс был поддержан Каддафи, когда Нельсон Мандела был арестантом. Каддафи - один из редких руководителей, которые поддержали Мадиба, то есть Манделу. Почему его не слышно? Почему этот человек, к которому прислушиваются на западе, не использует своё влияние (свой политический вес), чтобы закончились страдания ливийского народа?[110] |

|

Смерть

| Викиновости по теме Нельсон Мандела: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

</td>

</tr>

</table>

Похороны прошли в родовой деревне Цгуну 15 декабря 2013 года[114][115][116]. Завещание2 февраля 2014 года состоялось публичное оглашение завещания Манделы. Состояние составило 46 млн рандов (4,13 млн долларов). В наследство также входят два дома в Йоханнесбурге и Восточно-Капской провинции, доходы от написанных книг. Душеприказчик, заместитель главного судьи ЮАР Дикганг Мосенеке, суммируя завещание, сказал, что: «Мы зачитываем завещания семьям, всегда имея в виду те эмоции, которые вызывает порой такое действие. Но все прошло хорошо. Я не думаю, что будут заявлены какие-либо протесты. Завещание было представлено должным образом, а также принято и зарегистрировано»[117]. Условия завещания могут быть оспорены в течение ближайших 90 дней. 1,5 млн рандов и часть отчислений от будущих доходов отписываются фонду семьи Манделы. Часть доходов будет передана Африканскому национальному конгрессу, для трат по усмотрению руководства партии для распространения информации о принципах и политике АНК, с упором на политику примирения[118]. Ближайшие служащие Манделы получат по 50 тысяч рандов (5 тыс. долларов) каждый. Ещё четыре учебных заведения и несколько стипендионных фондов также получат по 100 тысяч рандов[119]. Семья

Награды

Награды имени Нельсона Манделы

В культуре

ПроизведенияКниги и речи Нельсона Манделы:

Книги о Нельсоне Манделе: Напишите отзыв о статье "Мандела, Нельсон"Примечания

Использованная литература

Ссылки

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Мандела, Нельсон

Балашев почтительно наклонил голову.Вместо требования четыре месяца тому назад отступить из Номерании, теперь требовали отступить только за Неман. Наполеон быстро повернулся и стал ходить по комнате.

– Вы говорите, что от меня требуют отступления за Неман для начатия переговоров; но от меня требовали точно так же два месяца тому назад отступления за Одер и Вислу, и, несмотря на то, вы согласны вести переговоры.

Он молча прошел от одного угла комнаты до другого и опять остановился против Балашева. Лицо его как будто окаменело в своем строгом выражении, и левая нога дрожала еще быстрее, чем прежде. Это дрожанье левой икры Наполеон знал за собой. La vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi, [Дрожание моей левой икры есть великий признак,] – говорил он впоследствии.

– Такие предложения, как то, чтобы очистить Одер и Вислу, можно делать принцу Баденскому, а не мне, – совершенно неожиданно для себя почти вскрикнул Наполеон. – Ежели бы вы мне дали Петербуг и Москву, я бы не принял этих условий. Вы говорите, я начал войну? А кто прежде приехал к армии? – император Александр, а не я. И вы предлагаете мне переговоры тогда, как я издержал миллионы, тогда как вы в союзе с Англией и когда ваше положение дурно – вы предлагаете мне переговоры! А какая цель вашего союза с Англией? Что она дала вам? – говорил он поспешно, очевидно, уже направляя свою речь не для того, чтобы высказать выгоды заключения мира и обсудить его возможность, а только для того, чтобы доказать и свою правоту, и свою силу, и чтобы доказать неправоту и ошибки Александра.

Вступление его речи было сделано, очевидно, с целью выказать выгоду своего положения и показать, что, несмотря на то, он принимает открытие переговоров. Но он уже начал говорить, и чем больше он говорил, тем менее он был в состоянии управлять своей речью.

Вся цель его речи теперь уже, очевидно, была в том, чтобы только возвысить себя и оскорбить Александра, то есть именно сделать то самое, чего он менее всего хотел при начале свидания.

– Говорят, вы заключили мир с турками?

Балашев утвердительно наклонил голову.

– Мир заключен… – начал он. Но Наполеон не дал ему говорить. Ему, видно, нужно было говорить самому, одному, и он продолжал говорить с тем красноречием и невоздержанием раздраженности, к которому так склонны балованные люди.

– Да, я знаю, вы заключили мир с турками, не получив Молдавии и Валахии. А я бы дал вашему государю эти провинции так же, как я дал ему Финляндию. Да, – продолжал он, – я обещал и дал бы императору Александру Молдавию и Валахию, а теперь он не будет иметь этих прекрасных провинций. Он бы мог, однако, присоединить их к своей империи, и в одно царствование он бы расширил Россию от Ботнического залива до устьев Дуная. Катерина Великая не могла бы сделать более, – говорил Наполеон, все более и более разгораясь, ходя по комнате и повторяя Балашеву почти те же слова, которые ои говорил самому Александру в Тильзите. – Tout cela il l'aurait du a mon amitie… Ah! quel beau regne, quel beau regne! – повторил он несколько раз, остановился, достал золотую табакерку из кармана и жадно потянул из нее носом.

– Quel beau regne aurait pu etre celui de l'Empereur Alexandre! [Всем этим он был бы обязан моей дружбе… О, какое прекрасное царствование, какое прекрасное царствование! О, какое прекрасное царствование могло бы быть царствование императора Александра!]

Он с сожалением взглянул на Балашева, и только что Балашев хотел заметить что то, как он опять поспешно перебил его.

– Чего он мог желать и искать такого, чего бы он не нашел в моей дружбе?.. – сказал Наполеон, с недоумением пожимая плечами. – Нет, он нашел лучшим окружить себя моими врагами, и кем же? – продолжал он. – Он призвал к себе Штейнов, Армфельдов, Винцингероде, Бенигсенов, Штейн – прогнанный из своего отечества изменник, Армфельд – развратник и интриган, Винцингероде – беглый подданный Франции, Бенигсен несколько более военный, чем другие, но все таки неспособный, который ничего не умел сделать в 1807 году и который бы должен возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания… Положим, ежели бы они были способны, можно бы их употреблять, – продолжал Наполеон, едва успевая словом поспевать за беспрестанно возникающими соображениями, показывающими ему его правоту или силу (что в его понятии было одно и то же), – но и того нет: они не годятся ни для войны, ни для мира. Барклай, говорят, дельнее их всех; но я этого не скажу, судя по его первым движениям. А они что делают? Что делают все эти придворные! Пфуль предлагает, Армфельд спорит, Бенигсен рассматривает, а Барклай, призванный действовать, не знает, на что решиться, и время проходит. Один Багратион – военный человек. Он глуп, но у него есть опытность, глазомер и решительность… И что за роль играет ваш молодой государь в этой безобразной толпе. Они его компрометируют и на него сваливают ответственность всего совершающегося. Un souverain ne doit etre a l'armee que quand il est general, [Государь должен находиться при армии только тогда, когда он полководец,] – сказал он, очевидно, посылая эти слова прямо как вызов в лицо государя. Наполеон знал, как желал император Александр быть полководцем.

– Уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну. Вы разрезаны надвое и прогнаны из польских провинций. Ваша армия ропщет…

– Напротив, ваше величество, – сказал Балашев, едва успевавший запоминать то, что говорилось ему, и с трудом следивший за этим фейерверком слов, – войска горят желанием…

– Я все знаю, – перебил его Наполеон, – я все знаю, и знаю число ваших батальонов так же верно, как и моих. У вас нет двухсот тысяч войска, а у меня втрое столько. Даю вам честное слово, – сказал Наполеон, забывая, что это его честное слово никак не могло иметь значения, – даю вам ma parole d'honneur que j'ai cinq cent trente mille hommes de ce cote de la Vistule. [честное слово, что у меня пятьсот тридцать тысяч человек по сю сторону Вислы.] Турки вам не помощь: они никуда не годятся и доказали это, замирившись с вами. Шведы – их предопределение быть управляемыми сумасшедшими королями. Их король был безумный; они переменили его и взяли другого – Бернадота, который тотчас сошел с ума, потому что сумасшедший только, будучи шведом, может заключать союзы с Россией. – Наполеон злобно усмехнулся и опять поднес к носу табакерку.

На каждую из фраз Наполеона Балашев хотел и имел что возразить; беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать что то, но Наполеон перебивал его. Например, о безумии шведов Балашев хотел сказать, что Швеция есть остров, когда Россия за нее; но Наполеон сердито вскрикнул, чтобы заглушить его голос. Наполеон находился в том состоянии раздражения, в котором нужно говорить, говорить и говорить, только для того, чтобы самому себе доказать свою справедливость. Балашеву становилось тяжело: он, как посол, боялся уронить достоинство свое и чувствовал необходимость возражать; но, как человек, он сжимался нравственно перед забытьем беспричинного гнева, в котором, очевидно, находился Наполеон. Он знал, что все слова, сказанные теперь Наполеоном, не имеют значения, что он сам, когда опомнится, устыдится их. Балашев стоял, опустив глаза, глядя на движущиеся толстые ноги Наполеона, и старался избегать его взгляда.

– Да что мне эти ваши союзники? – говорил Наполеон. – У меня союзники – это поляки: их восемьдесят тысяч, они дерутся, как львы. И их будет двести тысяч.

И, вероятно, еще более возмутившись тем, что, сказав это, он сказал очевидную неправду и что Балашев в той же покорной своей судьбе позе молча стоял перед ним, он круто повернулся назад, подошел к самому лицу Балашева и, делая энергические и быстрые жесты своими белыми руками, закричал почти:

– Знайте, что ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы, – сказал он с бледным, искаженным злобой лицом, энергическим жестом одной маленькой руки ударяя по другой. – Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, удалившись от меня, – сказал он и молча прошел несколько раз по комнате, вздрагивая своими толстыми плечами. Он положил в жилетный карман табакерку, опять вынул ее, несколько раз приставлял ее к носу и остановился против Балашева. Он помолчал, поглядел насмешливо прямо в глаза Балашеву и сказал тихим голосом: – Et cependant quel beau regne aurait pu avoir votre maitre! [A между тем какое прекрасное царствование мог бы иметь ваш государь!]

Балашев, чувствуя необходимость возражать, сказал, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде. Наполеон молчал, продолжая насмешливо глядеть на него и, очевидно, его не слушая. Балашев сказал, что в России ожидают от войны всего хорошего. Наполеон снисходительно кивнул головой, как бы говоря: «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите, вы убеждены мною».

В конце речи Балашева Наполеон вынул опять табакерку, понюхал из нее и, как сигнал, стукнул два раза ногой по полу. Дверь отворилась; почтительно изгибающийся камергер подал императору шляпу и перчатки, другой подал носовои платок. Наполеон, ne глядя на них, обратился к Балашеву.

– Уверьте от моего имени императора Александра, – сказал оц, взяв шляпу, – что я ему предан по прежнему: я анаю его совершенно и весьма высоко ценю высокие его качества. Je ne vous retiens plus, general, vous recevrez ma lettre a l'Empereur. [Не удерживаю вас более, генерал, вы получите мое письмо к государю.] – И Наполеон пошел быстро к двери. Из приемной все бросилось вперед и вниз по лестнице.

После всего того, что сказал ему Наполеон, после этих взрывов гнева и после последних сухо сказанных слов:

«Je ne vous retiens plus, general, vous recevrez ma lettre», Балашев был уверен, что Наполеон уже не только не пожелает его видеть, но постарается не видать его – оскорбленного посла и, главное, свидетеля его непристойной горячности. Но, к удивлению своему, Балашев через Дюрока получил в этот день приглашение к столу императора.

На обеде были Бессьер, Коленкур и Бертье. Наполеон встретил Балашева с веселым и ласковым видом. Не только не было в нем выражения застенчивости или упрека себе за утреннюю вспышку, но он, напротив, старался ободрить Балашева. Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это.

Император был очень весел после своей верховой прогулки по Вильне, в которой толпы народа с восторгом встречали и провожали его. Во всех окнах улиц, по которым он проезжал, были выставлены ковры, знамена, вензеля его, и польские дамы, приветствуя его, махали ему платками.

За обедом, посадив подле себя Балашева, он обращался с ним не только ласково, но обращался так, как будто он и Балашева считал в числе своих придворных, в числе тех людей, которые сочувствовали его планам и должны были радоваться его успехам. Между прочим разговором он заговорил о Москве и стал спрашивать Балашева о русской столице, не только как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашев, как русский, должен быть польщен этой любознательностью.

– Сколько жителей в Москве, сколько домов? Правда ли, что Moscou называют Moscou la sainte? [святая?] Сколько церквей в Moscou? – спрашивал он.

И на ответ, что церквей более двухсот, он сказал:

– К чему такая бездна церквей?

– Русские очень набожны, – отвечал Балашев.

– Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа, – сказал Наполеон, оглядываясь на Коленкура за оценкой этого суждения.

Балашев почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора.

– У каждой страны свои нравы, – сказал он.

– Но уже нигде в Европе нет ничего подобного, – сказал Наполеон.

– Прошу извинения у вашего величества, – сказал Балашев, – кроме России, есть еще Испания, где также много церквей и монастырей.

Этот ответ Балашева, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен впоследствии, по рассказам Балашева, при дворе императора Александра и очень мало был оценен теперь, за обедом Наполеона, и прошел незаметно.

По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашева. «Ежели и была она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна», – говорили выражения лиц маршалов. Так мало был оценен этот ответ, что Наполеон даже решительно не заметил его и наивно спросил Балашева о том, на какие города идет отсюда прямая дорога к Москве. Балашев, бывший все время обеда настороже, отвечал, что comme tout chemin mene a Rome, tout chemin mene a Moscou, [как всякая дорога, по пословице, ведет в Рим, так и все дороги ведут в Москву,] что есть много дорог, и что в числе этих разных путей есть дорога на Полтаву, которую избрал Карл XII, сказал Балашев, невольно вспыхнув от удовольствия в удаче этого ответа. Не успел Балашев досказать последних слов: «Poltawa», как уже Коленкур заговорил о неудобствах дороги из Петербурга в Москву и о своих петербургских воспоминаниях.

После обеда перешли пить кофе в кабинет Наполеона, четыре дня тому назад бывший кабинетом императора Александра. Наполеон сел, потрогивая кофе в севрской чашке, и указал на стул подло себя Балашеву.

Есть в человеке известное послеобеденное расположение духа, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Он был убежден, что и Балашев после его обеда был его другом и обожателем. Наполеон обратился к нему с приятной и слегка насмешливой улыбкой.

– Это та же комната, как мне говорили, в которой жил император Александр. Странно, не правда ли, генерал? – сказал он, очевидно, не сомневаясь в том, что это обращение не могло не быть приятно его собеседнику, так как оно доказывало превосходство его, Наполеона, над Александром.

Балашев ничего не мог отвечать на это и молча наклонил голову.

– Да, в этой комнате, четыре дня тому назад, совещались Винцингероде и Штейн, – с той же насмешливой, уверенной улыбкой продолжал Наполеон. – Чего я не могу понять, – сказал он, – это того, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Я этого не… понимаю. Он не подумал о том, что я могу сделать то же? – с вопросом обратился он к Балашеву, и, очевидно, это воспоминание втолкнуло его опять в тот след утреннего гнева, который еще был свеж в нем.

– И пусть он знает, что я это сделаю, – сказал Наполеон, вставая и отталкивая рукой свою чашку. – Я выгоню из Германии всех его родных, Виртембергских, Баденских, Веймарских… да, я выгоню их. Пусть он готовит для них убежище в России!

Балашев наклонил голову, видом своим показывая, что он желал бы откланяться и слушает только потому, что он не может не слушать того, что ему говорят. Наполеон не замечал этого выражения; он обращался к Балашеву не как к послу своего врага, а как к человеку, который теперь вполне предан ему и должен радоваться унижению своего бывшего господина.

– И зачем император Александр принял начальство над войсками? К чему это? Война мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность?

Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашеву и с легкой улыбкой так уверенно, быстро, просто, как будто он делал какое нибудь не только важное, но и приятное для Балашева дело, поднял руку к лицу сорокалетнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами.

– Avoir l'oreille tiree par l'Empereur [Быть выдранным за ухо императором] считалось величайшей честью и милостью при французском дворе.

– Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'Empereur Alexandre? [Ну у, что ж вы ничего не говорите, обожатель и придворный императора Александра?] – сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим нибудь courtisan и admirateur [придворным и обожателем], кроме его, Наполеона.

– Готовы ли лошади для генерала? – прибавил он, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балашева.

– Дайте ему моих, ему далеко ехать…

Письмо, привезенное Балашевым, было последнее письмо Наполеона к Александру. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась.

После своего свидания в Москве с Пьером князь Андреи уехал в Петербург по делам, как он сказал своим родным, но, в сущности, для того, чтобы встретить там князя Анатоля Курагина, которого он считал необходимым встретить. Курагина, о котором он осведомился, приехав в Петербург, уже там не было. Пьер дал знать своему шурину, что князь Андрей едет за ним. Анатоль Курагин тотчас получил назначение от военного министра и уехал в Молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей встретил Кутузова, своего прежнего, всегда расположенного к нему, генерала, и Кутузов предложил ему ехать с ним вместе в Молдавскую армию, куда старый генерал назначался главнокомандующим. Князь Андрей, получив назначение состоять при штабе главной квартиры, уехал в Турцию.

Князь Андрей считал неудобным писать к Курагину и вызывать его. Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим графиню Ростову, и потому он искал личной встречи с Курагиным, в которой он намерен был найти новый повод к дуэли. Но в Турецкой армии ему также не удалось встретить Курагина, который вскоре после приезда князя Андрея в Турецкую армию вернулся в Россию. В новой стране и в новых условиях жизни князю Андрею стало жить легче. После измены своей невесты, которая тем сильнее поразила его, чем старательнее он скрывал ото всех произведенное на него действие, для него были тяжелы те условия жизни, в которых он был счастлив, и еще тяжелее были свобода и независимость, которыми он так дорожил прежде. Он не только не думал тех прежних мыслей, которые в первый раз пришли ему, глядя на небо на Аустерлицком поле, которые он любил развивать с Пьером и которые наполняли его уединение в Богучарове, а потом в Швейцарии и Риме; но он даже боялся вспоминать об этих мыслях, раскрывавших бесконечные и светлые горизонты. Его интересовали теперь только самые ближайшие, не связанные с прежними, практические интересы, за которые он ухватывался с тем большей жадностью, чем закрытое были от него прежние. Как будто тот бесконечный удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного и таинственного.

Из представлявшихся ему деятельностей военная служба была самая простая и знакомая ему. Состоя в должности дежурного генерала при штабе Кутузова, он упорно и усердно занимался делами, удивляя Кутузова своей охотой к работе и аккуратностью. Не найдя Курагина в Турции, князь Андрей не считал необходимым скакать за ним опять в Россию; но при всем том он знал, что, сколько бы ни прошло времени, он не мог, встретив Курагина, несмотря на все презрение, которое он имел к нему, несмотря на все доказательства, которые он делал себе, что ему не стоит унижаться до столкновения с ним, он знал, что, встретив его, он не мог не вызвать его, как не мог голодный человек не броситься на пищу. И это сознание того, что оскорбление еще не вымещено, что злоба не излита, а лежит на сердце, отравляло то искусственное спокойствие, которое в виде озабоченно хлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности устроил себе князь Андрей в Турции.

В 12 м году, когда до Букарешта (где два месяца жил Кутузов, проводя дни и ночи у своей валашки) дошла весть о войне с Наполеоном, князь Андрей попросил у Кутузова перевода в Западную армию. Кутузов, которому уже надоел Болконский своей деятельностью, служившей ему упреком в праздности, Кутузов весьма охотно отпустил его и дал ему поручение к Барклаю де Толли.

Прежде чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые Горы, которые были на самой его дороге, находясь в трех верстах от Смоленского большака. Последние три года и жизни князя Андрея было так много переворотов, так много он передумал, перечувствовал, перевидел (он объехал и запад и восток), что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы все точно то же, до малейших подробностей, – точно то же течение жизни. Он, как в заколдованный, заснувший замок, въехал в аллею и в каменные ворота лысогорского дома. Та же степенность, та же чистота, та же тишина были в этом доме, те же мебели, те же стены, те же звуки, тот же запах и те же робкие лица, только несколько постаревшие. Княжна Марья была все та же робкая, некрасивая, стареющаяся девушка, в страхе и вечных нравственных страданиях, без пользы и радости проживающая лучшие годы своей жизни. Bourienne была та же радостно пользующаяся каждой минутой своей жизни и исполненная самых для себя радостных надежд, довольная собой, кокетливая девушка. Она только стала увереннее, как показалось князю Андрею. Привезенный им из Швейцарии воспитатель Десаль был одет в сюртук русского покроя, коверкая язык, говорил по русски со слугами, но был все тот же ограниченно умный, образованный, добродетельный и педантический воспитатель. Старый князь переменился физически только тем, что с боку рта у него стал заметен недостаток одного зуба; нравственно он был все такой же, как и прежде, только с еще большим озлоблением и недоверием к действительности того, что происходило в мире. Один только Николушка вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, как ее поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона неизменности в этом заколдованном, спящем замке. Но хотя по внешности все оставалось по старому, внутренние отношения всех этих лиц изменились, с тех пор как князь Андрей не видал их. Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные между собой, которые сходились теперь только при нем, – для него изменяя свой обычный образ жизни. К одному принадлежали старый князь, m lle Bourienne и архитектор, к другому – княжна Марья, Десаль, Николушка и все няньки и мамки.

Во время его пребывания в Лысых Горах все домашние обедали вместе, но всем было неловко, и князь Андрей чувствовал, что он гость, для которого делают исключение, что он стесняет всех своим присутствием. Во время обеда первого дня князь Андрей, невольно чувствуя это, был молчалив, и старый князь, заметив неестественность его состояния, тоже угрюмо замолчал и сейчас после обеда ушел к себе. Когда ввечеру князь Андрей пришел к нему и, стараясь расшевелить его, стал рассказывать ему о кампании молодого графа Каменского, старый князь неожиданно начал с ним разговор о княжне Марье, осуждая ее за ее суеверие, за ее нелюбовь к m lle Bourienne, которая, по его словам, была одна истинно предана ему.

Старый князь говорил, что ежели он болен, то только от княжны Марьи; что она нарочно мучает и раздражает его; что она баловством и глупыми речами портит маленького князя Николая. Старый князь знал очень хорошо, что он мучает свою дочь, что жизнь ее очень тяжела, но знал тоже, что он не может не мучить ее и что она заслуживает этого. «Почему же князь Андрей, который видит это, мне ничего не говорит про сестру? – думал старый князь. – Что же он думает, что я злодей или старый дурак, без причины отдалился от дочери и приблизил к себе француженку? Он не понимает, и потому надо объяснить ему, надо, чтоб он выслушал», – думал старый князь. И он стал объяснять причины, по которым он не мог переносить бестолкового характера дочери.

– Ежели вы спрашиваете меня, – сказал князь Андрей, не глядя на отца (он в первый раз в жизни осуждал своего отца), – я не хотел говорить; но ежели вы меня спрашиваете, то я скажу вам откровенно свое мнение насчет всего этого. Ежели есть недоразумения и разлад между вами и Машей, то я никак не могу винить ее – я знаю, как она вас любит и уважает. Ежели уж вы спрашиваете меня, – продолжал князь Андрей, раздражаясь, потому что он всегда был готов на раздражение в последнее время, – то я одно могу сказать: ежели есть недоразумения, то причиной их ничтожная женщина, которая бы не должна была быть подругой сестры.

Старик сначала остановившимися глазами смотрел на сына и ненатурально открыл улыбкой новый недостаток зуба, к которому князь Андрей не мог привыкнуть.

– Какая же подруга, голубчик? А? Уж переговорил! А?

– Батюшка, я не хотел быть судьей, – сказал князь Андрей желчным и жестким тоном, – но вы вызвали меня, и я сказал и всегда скажу, что княжна Марья ни виновата, а виноваты… виновата эта француженка…

– А присудил!.. присудил!.. – сказал старик тихим голосом и, как показалось князю Андрею, с смущением, но потом вдруг он вскочил и закричал: – Вон, вон! Чтоб духу твоего тут не было!..

Князь Андрей хотел тотчас же уехать, но княжна Марья упросила остаться еще день. В этот день князь Андрей не виделся с отцом, который не выходил и никого не пускал к себе, кроме m lle Bourienne и Тихона, и спрашивал несколько раз о том, уехал ли его сын. На другой день, перед отъездом, князь Андрей пошел на половину сына. Здоровый, по матери кудрявый мальчик сел ему на колени. Князь Андрей начал сказывать ему сказку о Синей Бороде, но, не досказав, задумался. Он думал не об этом хорошеньком мальчике сыне в то время, как он его держал на коленях, а думал о себе. Он с ужасом искал и не находил в себе ни раскаяния в том, что он раздражил отца, ни сожаления о том, что он (в ссоре в первый раз в жизни) уезжает от него. Главнее всего ему было то, что он искал и не находил той прежней нежности к сыну, которую он надеялся возбудить в себе, приласкав мальчика и посадив его к себе на колени.

– Ну, рассказывай же, – говорил сын. Князь Андрей, не отвечая ему, снял его с колон и пошел из комнаты.

Как только князь Андрей оставил свои ежедневные занятия, в особенности как только он вступил в прежние условия жизни, в которых он был еще тогда, когда он был счастлив, тоска жизни охватила его с прежней силой, и он спешил поскорее уйти от этих воспоминаний и найти поскорее какое нибудь дело.

– Ты решительно едешь, Andre? – сказала ему сестра.

– Слава богу, что могу ехать, – сказал князь Андрей, – очень жалею, что ты не можешь.

– Зачем ты это говоришь! – сказала княжна Марья. – Зачем ты это говоришь теперь, когда ты едешь на эту страшную войну и он так стар! M lle Bourienne говорила, что он спрашивал про тебя… – Как только она начала говорить об этом, губы ее задрожали и слезы закапали. Князь Андрей отвернулся от нее и стал ходить по комнате.

– Ах, боже мой! Боже мой! – сказал он. – И как подумаешь, что и кто – какое ничтожество может быть причиной несчастья людей! – сказал он со злобою, испугавшею княжну Марью.

Она поняла, что, говоря про людей, которых он называл ничтожеством, он разумел не только m lle Bourienne, делавшую его несчастие, но и того человека, который погубил его счастие.

– Andre, об одном я прошу, я умоляю тебя, – сказала она, дотрогиваясь до его локтя и сияющими сквозь слезы глазами глядя на него. – Я понимаю тебя (княжна Марья опустила глаза). Не думай, что горе сделали люди. Люди – орудие его. – Она взглянула немного повыше головы князя Андрея тем уверенным, привычным взглядом, с которым смотрят на знакомое место портрета. – Горе послано им, а не людьми. Люди – его орудия, они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать. И ты поймешь счастье прощать.

– Ежели бы я был женщина, я бы это делал, Marie. Это добродетель женщины. Но мужчина не должен и не может забывать и прощать, – сказал он, и, хотя он до этой минуты не думал о Курагине, вся невымещенная злоба вдруг поднялась в его сердце. «Ежели княжна Марья уже уговаривает меня простить, то, значит, давно мне надо было наказать», – подумал он. И, не отвечая более княжне Марье, он стал думать теперь о той радостной, злобной минуте, когда он встретит Курагина, который (он знал) находится в армии.

Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним; но князь Андрей отвечал, что он, вероятно, скоро приедет опять из армии, что непременно напишет отцу и что теперь чем дольше оставаться, тем больше растравится этот раздор.

– Adieu, Andre! Rappelez vous que les malheurs viennent de Dieu, et que les hommes ne sont jamais coupables, [Прощай, Андрей! Помни, что несчастия происходят от бога и что люди никогда не бывают виноваты.] – были последние слова, которые он слышал от сестры, когда прощался с нею.

«Так это должно быть! – думал князь Андрей, выезжая из аллеи лысогорского дома. – Она, жалкое невинное существо, остается на съедение выжившему из ума старику. Старик чувствует, что виноват, но не может изменить себя. Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим. Я еду в армию, зачем? – сам не знаю, и желаю встретить того человека, которого презираю, для того чтобы дать ему случай убить меня и посмеяться надо мной!И прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собой, а теперь все рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею.

Князь Андрей приехал в главную квартиру армии в конце июня. Войска первой армии, той, при которой находился государь, были расположены в укрепленном лагере у Дриссы; войска второй армии отступали, стремясь соединиться с первой армией, от которой – как говорили – они были отрезаны большими силами французов. Все были недовольны общим ходом военных дел в русской армии; но об опасности нашествия в русские губернии никто и не думал, никто и не предполагал, чтобы война могла быть перенесена далее западных польских губерний.

Князь Андрей нашел Барклая де Толли, к которому он был назначен, на берегу Дриссы. Так как не было ни одного большого села или местечка в окрестностях лагеря, то все огромное количество генералов и придворных, бывших при армии, располагалось в окружности десяти верст по лучшим домам деревень, по сю и по ту сторону реки. Барклай де Толли стоял в четырех верстах от государя. Он сухо и холодно принял Болконского и сказал своим немецким выговором, что он доложит о нем государю для определения ему назначения, а покамест просит его состоять при его штабе. Анатоля Курагина, которого князь Андрей надеялся найти в армии, не было здесь: он был в Петербурге, и это известие было приятно Болконскому. Интерес центра производящейся огромной войны занял князя Андрея, и он рад был на некоторое время освободиться от раздражения, которое производила в нем мысль о Курагине. В продолжение первых четырех дней, во время которых он не был никуда требуем, князь Андрей объездил весь укрепленный лагерь и с помощью своих знаний и разговоров с сведущими людьми старался составить себе о нем определенное понятие. Но вопрос о том, выгоден или невыгоден этот лагерь, остался нерешенным для князя Андрея. Он уже успел вывести из своего военного опыта то убеждение, что в военном деле ничего не значат самые глубокомысленно обдуманные планы (как он видел это в Аустерлицком походе), что все зависит от того, как отвечают на неожиданные и не могущие быть предвиденными действия неприятеля, что все зависит от того, как и кем ведется все дело. Для того чтобы уяснить себе этот последний вопрос, князь Андрей, пользуясь своим положением и знакомствами, старался вникнуть в характер управления армией, лиц и партий, участвовавших в оном, и вывел для себя следующее понятие о положении дел.

Когда еще государь был в Вильне, армия была разделена натрое: 1 я армия находилась под начальством Барклая де Толли, 2 я под начальством Багратиона, 3 я под начальством Тормасова. Государь находился при первой армии, но не в качестве главнокомандующего. В приказе не было сказано, что государь будет командовать, сказано только, что государь будет при армии. Кроме того, при государе лично не было штаба главнокомандующего, а был штаб императорской главной квартиры. При нем был начальник императорского штаба генерал квартирмейстер князь Волконский, генералы, флигель адъютанты, дипломатические чиновники и большое количество иностранцев, но не было штаба армии. Кроме того, без должности при государе находились: Аракчеев – бывший военный министр, граф Бенигсен – по чину старший из генералов, великий князь цесаревич Константин Павлович, граф Румянцев – канцлер, Штейн – бывший прусский министр, Армфельд – шведский генерал, Пфуль – главный составитель плана кампании, генерал адъютант Паулучи – сардинский выходец, Вольцоген и многие другие. Хотя эти лица и находились без военных должностей при армии, но по своему положению имели влияние, и часто корпусный начальник и даже главнокомандующий не знал, в качестве чего спрашивает или советует то или другое Бенигсен, или великий князь, или Аракчеев, или князь Волконский, и не знал, от его ли лица или от государя истекает такое то приказание в форме совета и нужно или не нужно исполнять его. Но это была внешняя обстановка, существенный же смысл присутствия государя и всех этих лиц, с придворной точки (а в присутствии государя все делаются придворными), всем был ясен. Он был следующий: государь не принимал на себя звания главнокомандующего, но распоряжался всеми армиями; люди, окружавшие его, были его помощники. Аракчеев был верный исполнитель блюститель порядка и телохранитель государя; Бенигсен был помещик Виленской губернии, который как будто делал les honneurs [был занят делом приема государя] края, а в сущности был хороший генерал, полезный для совета и для того, чтобы иметь его всегда наготове на смену Барклая. Великий князь был тут потому, что это было ему угодно. Бывший министр Штейн был тут потому, что он был полезен для совета, и потому, что император Александр высоко ценил его личные качества. Армфельд был злой ненавистник Наполеона и генерал, уверенный в себе, что имело всегда влияние на Александра. Паулучи был тут потому, что он был смел и решителен в речах, Генерал адъютанты были тут потому, что они везде были, где государь, и, наконец, – главное – Пфуль был тут потому, что он, составив план войны против Наполеона и заставив Александра поверить в целесообразность этого плана, руководил всем делом войны. При Пфуле был Вольцоген, передававший мысли Пфуля в более доступной форме, чем сам Пфуль, резкий, самоуверенный до презрения ко всему, кабинетный теоретик.

Кроме этих поименованных лиц, русских и иностранных (в особенности иностранцев, которые с смелостью, свойственной людям в деятельности среди чужой среды, каждый день предлагали новые неожиданные мысли), было еще много лиц второстепенных, находившихся при армии потому, что тут были их принципалы.

В числе всех мыслей и голосов в этом огромном, беспокойном, блестящем и гордом мире князь Андрей видел следующие, более резкие, подразделения направлений и партий.

Первая партия была: Пфуль и его последователи, теоретики войны, верящие в то, что есть наука войны и что в этой науке есть свои неизменные законы, законы облического движения, обхода и т. п. Пфуль и последователи его требовали отступления в глубь страны, отступления по точным законам, предписанным мнимой теорией войны, и во всяком отступлении от этой теории видели только варварство, необразованность или злонамеренность. К этой партии принадлежали немецкие принцы, Вольцоген, Винцингероде и другие, преимущественно немцы.

Вторая партия была противуположная первой. Как и всегда бывает, при одной крайности были представители другой крайности. Люди этой партии были те, которые еще с Вильны требовали наступления в Польшу и свободы от всяких вперед составленных планов. Кроме того, что представители этой партии были представители смелых действий, они вместе с тем и были представителями национальности, вследствие чего становились еще одностороннее в споре. Эти были русские: Багратион, начинавший возвышаться Ермолов и другие. В это время была распространена известная шутка Ермолова, будто бы просившего государя об одной милости – производства его в немцы. Люди этой партии говорили, вспоминая Суворова, что надо не думать, не накалывать иголками карту, а драться, бить неприятеля, не впускать его в Россию и не давать унывать войску.

К третьей партии, к которой более всего имел доверия государь, принадлежали придворные делатели сделок между обоими направлениями. Люди этой партии, большей частью не военные и к которой принадлежал Аракчеев, думали и говорили, что говорят обыкновенно люди, не имеющие убеждений, но желающие казаться за таковых. Они говорили, что, без сомнения, война, особенно с таким гением, как Бонапарте (его опять называли Бонапарте), требует глубокомысленнейших соображений, глубокого знания науки, и в этом деле Пфуль гениален; но вместе с тем нельзя не признать того, что теоретики часто односторонни, и потому не надо вполне доверять им, надо прислушиваться и к тому, что говорят противники Пфуля, и к тому, что говорят люди практические, опытные в военном деле, и изо всего взять среднее. Люди этой партии настояли на том, чтобы, удержав Дрисский лагерь по плану Пфуля, изменить движения других армий. Хотя этим образом действий не достигалась ни та, ни другая цель, но людям этой партии казалось так лучше.

Четвертое направление было направление, которого самым видным представителем был великий князь, наследник цесаревич, не могший забыть своего аустерлицкого разочарования, где он, как на смотр, выехал перед гвардиею в каске и колете, рассчитывая молодецки раздавить французов, и, попав неожиданно в первую линию, насилу ушел в общем смятении. Люди этой партии имели в своих суждениях и качество и недостаток искренности. Они боялись Наполеона, видели в нем силу, в себе слабость и прямо высказывали это. Они говорили: «Ничего, кроме горя, срама и погибели, из всего этого не выйдет! Вот мы оставили Вильну, оставили Витебск, оставим и Дриссу. Одно, что нам остается умного сделать, это заключить мир, и как можно скорее, пока не выгнали нас из Петербурга!»

Воззрение это, сильно распространенное в высших сферах армии, находило себе поддержку и в Петербурге, и в канцлере Румянцеве, по другим государственным причинам стоявшем тоже за мир.

Пятые были приверженцы Барклая де Толли, не столько как человека, сколько как военного министра и главнокомандующего. Они говорили: «Какой он ни есть (всегда так начинали), но он честный, дельный человек, и лучше его нет. Дайте ему настоящую власть, потому что война не может идти успешно без единства начальствования, и он покажет то, что он может сделать, как он показал себя в Финляндии. Ежели армия наша устроена и сильна и отступила до Дриссы, не понесши никаких поражений, то мы обязаны этим только Барклаю. Ежели теперь заменят Барклая Бенигсеном, то все погибнет, потому что Бенигсен уже показал свою неспособность в 1807 году», – говорили люди этой партии.

Шестые, бенигсенисты, говорили, напротив, что все таки не было никого дельнее и опытнее Бенигсена, и, как ни вертись, все таки придешь к нему. И люди этой партии доказывали, что все наше отступление до Дриссы было постыднейшее поражение и беспрерывный ряд ошибок. «Чем больше наделают ошибок, – говорили они, – тем лучше: по крайней мере, скорее поймут, что так не может идти. А нужен не какой нибудь Барклай, а человек, как Бенигсен, который показал уже себя в 1807 м году, которому отдал справедливость сам Наполеон, и такой человек, за которым бы охотно признавали власть, – и таковой есть только один Бенигсен».

Седьмые – были лица, которые всегда есть, в особенности при молодых государях, и которых особенно много было при императоре Александре, – лица генералов и флигель адъютантов, страстно преданные государю не как императору, но как человека обожающие его искренно и бескорыстно, как его обожал Ростов в 1805 м году, и видящие в нем не только все добродетели, но и все качества человеческие. Эти лица хотя и восхищались скромностью государя, отказывавшегося от командования войсками, но осуждали эту излишнюю скромность и желали только одного и настаивали на том, чтобы обожаемый государь, оставив излишнее недоверие к себе, объявил открыто, что он становится во главе войска, составил бы при себе штаб квартиру главнокомандующего и, советуясь, где нужно, с опытными теоретиками и практиками, сам бы вел свои войска, которых одно это довело бы до высшего состояния воодушевления.

Восьмая, самая большая группа людей, которая по своему огромному количеству относилась к другим, как 99 к 1 му, состояла из людей, не желавших ни мира, ни войны, ни наступательных движений, ни оборонительного лагеря ни при Дриссе, ни где бы то ни было, ни Барклая, ни государя, ни Пфуля, ни Бенигсена, но желающих только одного, и самого существенного: наибольших для себя выгод и удовольствий. В той мутной воде перекрещивающихся и перепутывающихся интриг, которые кишели при главной квартире государя, в весьма многом можно было успеть в таком, что немыслимо бы было в другое время. Один, не желая только потерять своего выгодного положения, нынче соглашался с Пфулем, завтра с противником его, послезавтра утверждал, что не имеет никакого мнения об известном предмете, только для того, чтобы избежать ответственности и угодить государю. Другой, желающий приобрести выгоды, обращал на себя внимание государя, громко крича то самое, на что намекнул государь накануне, спорил и кричал в совете, ударяя себя в грудь и вызывая несоглашающихся на дуэль и тем показывая, что он готов быть жертвою общей пользы. Третий просто выпрашивал себе, между двух советов и в отсутствие врагов, единовременное пособие за свою верную службу, зная, что теперь некогда будет отказать ему. Четвертый нечаянно все попадался на глаза государю, отягченный работой. Пятый, для того чтобы достигнуть давно желанной цели – обеда у государя, ожесточенно доказывал правоту или неправоту вновь выступившего мнения и для этого приводил более или менее сильные и справедливые доказательства.

Все люди этой партии ловили рубли, кресты, чины и в этом ловлении следили только за направлением флюгера царской милости, и только что замечали, что флюгер обратился в одну сторону, как все это трутневое население армии начинало дуть в ту же сторону, так что государю тем труднее было повернуть его в другую. Среди неопределенности положения, при угрожающей, серьезной опасности, придававшей всему особенно тревожный характер, среди этого вихря интриг, самолюбий, столкновений различных воззрений и чувств, при разноплеменности всех этих лиц, эта восьмая, самая большая партия людей, нанятых личными интересами, придавала большую запутанность и смутность общему делу. Какой бы ни поднимался вопрос, а уж рой этих трутней, не оттрубив еще над прежней темой, перелетал на новую и своим жужжанием заглушал и затемнял искренние, спорящие голоса.