Операция «Санрайз»

Операция «Санрайз» (англ. Sunrise — восход солнца), или «Кроссворд» (англ. Crossword) — тайные переговоры представителей США и Великобритании с представителями Германии о капитуляции немецких войск в северной Италии в заключительный период второй Мировой войны. Проходили в марте и апреле 1945 г. в Швейцарии.

Переговоры проводились без непосредственного участия представителей СССР, что вызвало резкое недовольство советского руководства и дипломатический конфликт между СССР и союзниками. Наименование «Санрайз» использовалось американской стороной; британцы называли эту операцию «Кроссворд».

Содержание

Предыстория

Мысль о возможном сепаратном мире между странами Оси и кем-то из членов антигитлеровской коалиции находила своих сторонников во всех воюющих странах в течение всей войны.

Несмотря на то, что в 1943 году на конференциях в Касабланке и Тегеране союзники определили целью войны безоговорочную и полную капитуляцию Германии и ее сателлитов, в США и Великобритании существовало немало влиятельных сторонников идеи договориться с Германией (с Гитлером или без него). По мере роста военных успехов СССР к этой мысли склонялись многие и в деловых кругах, и в Республиканской партии в США, и в руководстве американских профсоюзов. Их заботило послевоенное переустройство мира и прежде всего возможное усиление роли СССР в нем, и давление с их стороны на президента Рузвельта и его команду непрерывно возрастало. Так, в 1944 году генерал Дж. Маршалл направил президенту меморандум по воено-стратегическим вопросам, в котором предложил сократить военные поставки Советскому Союзу, чтобы снизить темп продвижения советских войск на запад. В преддверии президентских выборов 1944 года Рузвельт даже пошел на некоторые уступки оппозиции, в частности, назначил на высокие посты в государственном департаменте нескольких явных противников сотрудничества с СССР. Уинстон Черчилль, начиная с 1943 года, в своих выступлениях стал допускать все более недружелюбные высказывания по отношению к СССР.[1]

В Германии, оказавшейся в безнадежном положении войны на два фронта, видели реальный выход для себя в подрыве антигитлеровской коалиции и сепаратном мире с одной из ее сторон, предпочтительно — с Западом. Гитлер сам всерьез задумывался, получив в свое распоряжение «чудо-оружие», использовать его как аргумент в переговорах с англо-американцами.

Первая известная попытка представителей Германии прозондировать возможность сепаратного мира с западными державами во время Второй мировой войны относится к 1942 г. Инициатива исходила от бывшего канцлера Германии фон Папена, который был в то время послом Германии в Турции и имел там постоянный контакт с резидентом американской разведки Джорджем Эрлом (George Earle). В Лондон с этой целью прибыл сотрудник германского посольства в Швеции, а в Стамбуле о мире с Германией заговорил с британским послом генеральный секретарь МИД Турции. Немецкого посланца англичане просто интернировали, а туркам однозначно дали понять, что обсуждать условия мира смогут только в том случае, если аналогичные переговоры ведутся и с СССР. На этом инцидент был исчерпан.[2]

В январе 1943 года в Касабланке состоялась американо-британская конференция на высшем уровне. На конференции была принята декларация о полной и безоговорочной капитуляции Германии, Италии и Японии. Таким образом исключалась идея любого сепаратного мира между Германией и западными союзниками.

В феврале 1943 г. в Берн прибыл Аллен Даллес[3]. Здесь, в Швейцарии, он возглавил европейский центр Управления стратегических служб США. В качестве экспертов, источников и доверенных лиц привлекались люди, имевшие родственные, деловые или служебные связи с влиятельными людьми в деловых, политических и военных кругах Германии. Так, одним из ближайших сотрудников Даллеса был Геро фон Шульце-Геверниц (Gero von Schulze-Gaevernitz) (de), немец по национальности, эмигрировавший в США после прихода нацистов к власти. Его отец, известный немецкий ученый, специалист в области международных отношений, был депутатом парламента во времена Веймарской республики и участвовал в создании Веймарской конституции. Геверниц был женат на дочери рурского угольного магната Гуго Стиннеса[4]. Ещё до вступления США в войну Геверниц, часто посещая Берлин и Берн, постарался завязать многочисленные связи, перспективные с точки зрения разведки[5]. Кроме того, Геверниц был старым другом Даллеса, они познакомились еще в 1916 году, когда Даллес был в Европе на дипломатической службе. Даллес высоко ценил Геверница, посылал его на важные встречи, в которых не считал удобным участвовать лично, и внимательно прислушивался к его мнениям и оценкам.[6]

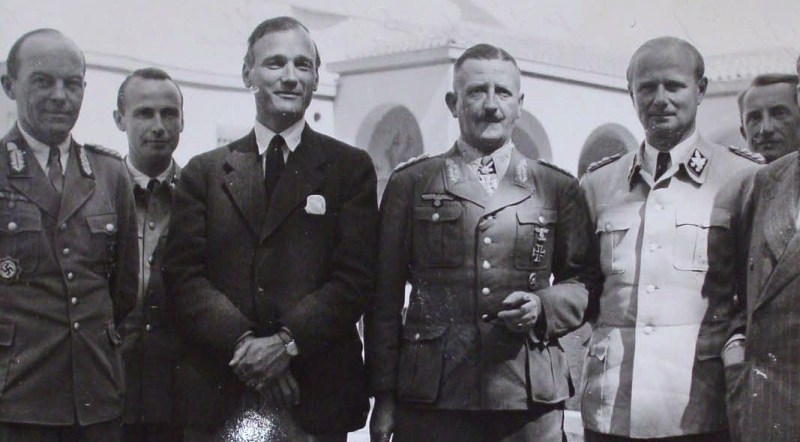

В Берне Даллес в феврале 1943 г. встретился с князем Гогенлоэ, фельдмаршалом Браухичем, генерал-полковником Цейтцлером, выступавшими от имени германских промышленников и правых социал-демократов. Обсуждались вопросы возможных путей завершения войны и послевоенного устройства Германии и Европы в целом. Речь шла о том, что Германия может согласиться на мир, если западные державы не допустят советской оккупации Германии. В заметках немецких участников этих встреч отмечалось, что «…американцы… знать не хотят о большевизме или панславизме в Центральной Европе и в противоположность англичанам ни в коем случае не хотят видеть русских на Дарданеллах и в нефтяных областях Румынии или Малой Азии»[7]. В августе того же года британский агент, родственник Ялмара Шахта Ганс Рузер встречался во Франции с высшими немецкими офицерами и заговаривал о путях выхода Германии из войны, ссылаясь на некоего «швейцарского друга».[2][8]

По свидетельству бывшего сотрудника VI управления РСХА (СД-Заграница) Хайнца Фельфе (впоследствии сотрудника БНД и агента советской разведки), «тайная враждебность западных держав по отношению к Советскому Союзу не была, конечно, новостью». Фельфе утверждает, что СД удалось в 1943 г. внедрить в ближайшее окружение Даллеса своего агента под псевдонимом «Габриэль». По сообщениям «Габриэля», Даллес был уверен, что следующая мировая война произойдет между США и СССР, а от того, как завершится война с Германией, будет зависеть, в каком состоянии выйдет из этой войны Советский Союз. Переговоры с любой сколько-нибудь серьёзной оппозицией в Германии Даллес рассматривал, как средство установить в послегитлеровской Германии выгодный для США режим. Во всяком случае, сам факт таких переговоров, по мнению Даллеса в изложении «Габриэля», мог бы послужить для этой оппозиции стимулом к активным действиям. Договоренность же между союзниками не вступать в переговоры с немцами Даллес считал скорее мерой психологического давления на германское руководство.

В апреле 1944 года с Даллесом в Швейцарии встретился представитель заговорщиков, осуществивших впоследствии покушение на Гитлера. Этот представитель интересовался, можно ли в случае устранения Гитлера рассчитывать на какие-нибудь другие условия мира, кроме безоговорочной капитуляции. Получив отрицательный ответ, эмиссар вернулся в Германию.

С осени 1944 г. аппарат Даллеса приступил к практическому поиску старших командиров вермахта, которые согласились бы на локальную капитуляцию подчиненных им сил в обмен на личную безопасность. Для этого были подробно допрошены пленные немецкие генералы, а для налаживания контактов предлагалось инсценировать побег из плена нескольких младших офицеров и переправить их за линию фронта. Руководство не одобрило эту инициативу Даллеса.

В заключительный период войны попытки немцев вступить в контакт с Западом ещё более активизировались, и теперь за ними стояли высшие чины СС, включая рейхсфюрера Гиммлера. В ноябре 1944 г. Даллес, находясь в Швейцарии, получил от начальника СД в Италии группенфюрера Харстера предложение начать сепаратные переговоры об условиях прекращения военных действий в Западной Европе и даже возможном объединении сил для продолжения войны против СССР. Посредниками при этом были крупные итальянские промышленники Маринетти и Оливетти. Германский консул в Лугано фон Нейрат[9] встречался с Геверницем и предлагал свои услуги: фон Нейрат был лично знаком со многими германскими военачальниками, включая главнокомандующего войсками на Западе фон Рундштедта, и готов был передать им условия капитуляции.

В феврале 1945 г. к Даллесу прибыли эмиссары от руководства РСХА: начальника VI управления Шелленберга и даже начальника РСХА Кальтенбруннера. До этого не отмечалось никакой активности Кальтенбруннера в поисках сепаратного мира. Из полученных посланий Даллес сделал вывод, что в руководстве рейха разгорается серьезный конфликт по поводу продолжения войны, и сторонами этого конфликта являются, в частности, Гиммлер и Мартин Борман. В предложениях Шелленберга Даллес, по его утверждению, заподозрил некий подвох и не принял их всерьез.

Тогда же из Милана в Ватикан пробрался через линию фронта священник-бенедиктинец с посланием к папе, в котором говорилось, что Германия ждет от католической церкви посреднических усилий для прекращения войны в Италии.

Даллес в «Тайной капитуляции» отмечает, что с немецкой стороны контакта с ним искали промышленники, дипломаты, церковники и эсэсовцы, но не было заметно никакой инициативы армейских генералов; все контакты с вермахтом были достигнуты благодаря усилиям со стороны англо-американцев.

В феврале 1945 г. Гиммлер встретился с вице-президентом шведского отделения Красного Креста графом Бернадотом и пытался сделать его посредником в переговорах с англо-американцами.[2]

Таким образом, к концу зимы 1945 г. Даллес накопил достаточно пухлый портфель контактов и предложений от германских представителей. Но ни один из этих контактов так и не дал реальной надежды на практическое решение проблемы бескровного завершения войны в северной Италии.

Швейцария, со своей стороны, была заинтересована в скорейшем завершении войны у своих границ, и желательно без разрушения инфраструктуры Северной Италии, с которой Швейцария была тесно связана экономически. Кроме того, швейцарские власти опасались, что недобитые эсэсовцы, спасаясь от наступления союзников в Италии, станут искать убежища в Швейцарии. В силу своего нейтралитета Швейцария не могла оказывать официальную помощь воюющим сторонам. Тем не менее неофициально миссия Даллеса тесно сотрудничала со швейцарскими спецслужбами. Непосредственно Даллесу помогал высокопоставленный сотрудник разведки швейцарского генерального штаба капитан (весной 1945 года — майор) Макс Вайбель (Max Waibel) (de)[10]. Он негласно решал многие вопросы внутри страны. В частности, он имел право указывать пограничной службе Швейцарии беспрепятственно пропускать через границу любого, кто предъявит установленный пароль. Швейцария, как нейтральная страна, могла официально сноситься с германскими властями, в том числе военными и разведывательными органами. Полковник швейцарского генштаба Роже Массон поддерживал контакт с Шелленбергом, и Вайбель имел возможность консультироваться с Массоном. Даллес высоко оценил роль Вайбеля и вообще швейцарских спецслужб в своих операциях в Швейцарии.

Операция «Санрайз» («Кроссворд»)

Подготовка и первые контакты

25 февраля 1945 года итальянский предприниматель и камергер Папы Римского барон Луиджи Парилли (Luigi Parrilli) через швейцарского профессора Макса Гусмана (Max Husmann, 1888—1965) и Вайбеля вышел на контакт с Геверницем. Парилли сообщил, что некоторые офицеры СС в Италии готовы сотрудничать с американцами, чтобы не допустить кровопролития и разрушений. Он подчеркнул, что именно люди СС, а не вермахта, проявляют в этом заинтересованность и готовы на самые серьезные шаги. Прозвучали имена офицера разведотдела штаба СС в Генуе гауптштурмфюрера Гвидо Циммера (Guido Zimmer), штандартенфюрера Ойгена Дольмана (Eugen Dollmann) (de) и, косвенно, начальника всех сил СС в Италии обергруппенфюрера Вольфа. На Геверница многословный и высокопарный Парилли не произвел впечатления серьёзного контрагента. Даллес тоже поначалу расценил этот сигнал, как очередной пробный шар со стороны верхушки СС, и не более. Посовещавшись, Геверниц и Даллес решили, что смогут иметь дело если уж не с самим командующим германскими войсками в Италии фельдмаршалом Кессельрингом, то с Вольфом и Дольманом.

Карл Вольф занимал в то время пост «высшего руководителя СС и полиции» (нем. Höchster SS- und Polizeiführer) при группе армий «Ц» в Северной Италии, имел в этом качестве очень широкие полномочия и подчинялся лично Гиммлеру. Вольф пользовался большим доверием нацистской верхушки, ему благоволил Гитлер. Вольф даже позволял себе иногда обращаться к фюреру через голову Гиммлера. Один из таких случаев вызвал размолвку между Вольфом и Гиммлером в 1943 году, когда Гитлер разрешил Вольфу развестись, вопреки запрету Гиммлера. Именно после этого Вольф, до того начальник личного штаба рейхсфюрера, и получил назначение в Италию. Кальтенбруннер и Шелленберг, как утверждает Даллес, завидовали Вольфу и относились к нему недружелюбно. Положение Вольфа в иерархии СС было особым: по званию он был только на ступень ниже рейхсфюрера СС, но при этом находился несколько в стороне от основной руководящей вертикали этой одиозной организации. Это принимали во внимание американцы в операции «Санрайз».

Ойген Дольман (1900—1985) тоже был довольно известной личностью. Он получил блестящее гуманитарное образование — окончил с отличием Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, жил в Италии с 1927 года, изучая итальянское искусство и историю, и завёл здесь обширные знакомства в аристократических, интеллектуальных, церковных и политических кругах. В 1934 году вступил в нацистскую партию, с 1935 года был руководителем пресс-службы НСДАП в Италии. В 1937 году ему пришлось заменять переводчика на встрече Гиммлера и руководителя итальянской полиции Боккини в Остии. С этого времени его стали приглашать в качестве переводчика на итало-германские встречи высокого уровня. Дольман вступил в СС и быстро продвинулся по служебной лестнице. Гиммлер сделал его своим личным наблюдателем в Италии и консультантом по итальянским вопросам. В декабре 1937 года Дольман сопровождал Гиммлера в поездке в Ливию, в 1938 присутствовал на Мюнхенской конференции, в 1939 — на подписании «Стального пакта», в 1942 участвовал в поездке Гитлера и Муссолини на Восточный фронт, в июле 1944 он был официальным переводчиком на встрече Гитлера и Муссолини в резиденции «Вольфшанце». Фактически Дольман исполнял обязанности офицера связи при Муссолини. После ареста Муссолини в 1943 году постарался сблизиться с Кессельрингом. В своих мемуарах Дольман утверждает, что никогда не был ни сторонником национал-социализма, ни почитателем Гитлера, а с середины 1943 года пытался предпринимать шаги, которые помогли бы облегчить судьбу Италии в войне. В частности, летом 1944 г. он помог Вольфу получить тайную аудиенцию у папы Пия XII и даже одолжил Вольфу свой штатский костюм для этого визита. На этой встрече Вольф постарался убедить понтифика в своём стремлении к миру.

Ещё в начале февраля Вольф, возможно, без санкции Гиммлера, побывал на приеме у Гитлера. В присутствии рейхсминистра иностранных дел Риббентропа и группенфюрера СС Фегеляйна Вольф высказал мысль, что настало время искать возможность консолидироваться с Англией и Америкой против большевиков. Ответ Гитлера был довольно неопределённым, но в целом его можно было понять как одобрение и разрешение действовать. Таким образом Вольф, затевая свою игру, отчасти оградил себя от обвинений в измене. Как выяснилось позже, Риббентроп к тому времени и сам пытался выйти на американцев — через Швецию.[11] В Италии Вольф мог рассчитывать на поддержку ещё как минимум двух влиятельных немцев: генерала авиации Максимиллиана фон Поля (de) и германского посла Рудольфа Рана (de).

С Муссолини и его аппаратом вопросы возможной капитуляции и переговоров с Западом никто не обсуждал. Более того, когда у Муссолини в конце февраля — начале марта появились подозрения, что немцы готовятся сдать Северную Италию, посол Ран и другие сумели убедить дуче, что германские войска будут драться до конца.

28 февраля на совещании Вольфа и его приближенных было решено послать в Швейцарию на предварительную встречу Дольмана. На совещании присутствовал начальник СД в Италии группенфюрер Харстер. Как выяснилось впоследствии, он тут же доложил о происходящем своему прямому начальнику Кальтенбруннеру.

В первых числах марта Парилли вернулся в Швейцарию уже с Дольманом и Циммером. 3 марта в одном из ресторанов Лугано Вайбель устроил встречу немцев с доверенным сотрудником Даллеса Полом Блюмом (Paul Blum). Из беседы с Дольманом Блюм сделал вывод, что он действительно представляет Вольфа (хотя впрямую Дольман этого не сказал). Американцы потребовали, чтобы Дольман и Вольф в подтверждение своих намерений и реальной власти освободили двух арестованных участников итальянского подполья — Ферруччо Парри и Антонио Усмиани. Через несколько дней Циммер доставил обоих на итало-швейцарскую границу, а Вайбель спрятал их в частной клинике в Лугано. Переход границы во всех случаях обеспечивал Вайбель.

Первая встреча с Вольфом

Утром 8 марта 1945 года Вольф прибыл в Швейцарию, в Лугано, в сопровождении Дольмана, Циммера и своего адъютанта штурмбаннфюрера Ойгена Веннера (Eugen Wenner, в некоторых источниках названо имя Макс).[12][13] Оттуда эмиссары отправились поездом в Цюрих с большими предосторожностями, так как в Швейцарии было довольно много людей, которые знали в лицо и Вольфа, и Дольмана. Немцев сопровождали Гусман и Вайбель. По прибытии Вольф передал для Даллеса своего рода верительные грамоты — справку о себе и длинный список своих действий за последний год, которые должны были свидетельствовать о его приверженности идее скорейшего завершения войны.

В 10 часов вечера 8 марта Даллес и Вольф впервые встретились на конспиративной квартире УСС в Цюрихе. Вольфа представил Даллесу Гусман. Вольф сразу же заявил, что считает военное поражение Германии неизбежным, готов предоставить в распоряжение американцев все подчиненные ему силы СС, оказать влияние на Кессельринга, как командующего войсками вермахта, и обеспечить приезд Кессельринга или его заместителя в Швейцарию. Вольф особо подчеркнул, что действует совершенно независимо от Гиммлера и Гитлера и втайне от них. Даллес, в свою очередь, заявил, что речь может идти только о полной капитуляции всей немецкой группировки и что эти переговоры никоим образом не означают нарушения обязательств союзников перед СССР как членом антигитлеровской коалиции. По утверждению Даллеса, он очень опасался, что миссия Вольфа может оказаться провокацией с целью поссорить Сталина с англо-американцами. При этом перспективу без боя овладеть Северной Италией Даллес считал чрезвычайно важной не только в военном отношении. Такая быстрая победа позволила бы американцам опередить Красную Армию на юго-востоке Европы и таким образом расширить здесь зону своего послевоенного влияния.

После встречи с Даллесом Вольф оставил Геверницу краткий план своих действий в обеспечение будущей капитуляции и 9 марта вернулся в Италию. Здесь он получил вызов от начальника РСХА Кальтенбруннера — тому явно не понравилось, что Вольф ездил в Швейцарию без его ведома. Вольф уклонился от встречи, сославшись на неотложные дела. Чтобы иметь оправдание перед Гиммлером и Кальтенбруннером по поводу контактов с противником, Вольф задним числом придумал легенду: он собирался похлопотать перед американцами об освобождении из плена оберштурмбаннфюрера Вюнше, любимца Гитлера. Этим он мог бы объяснить и внезапное освобождение Парри и Усмиани. Вольфа ждала и другая новость: Кессельринг 8 марта выехал в Берлин в ставку Гитлера по срочному вызову.

Даллес и Геверниц после бессонной ночи вернулись утром 9 марта в бернский офис УСС и составили доклад в штаб союзного командования в Казерте. Даллес предложил подготовить нескольких офицеров достаточно высокого уровня к переговорам с Кессельрингом. В этот же день появилось название операции — «Восход солнца», символизирующее надежду на крупный успех.

12 марта фельдмаршал Александер информировал советскую сторону о прибытии представителей германского командующего войсками в Италии для обсуждения условий капитуляции. Нарком иностранных дел СССР Молотов высказался за участие СССР в этих переговорах, однако дипломатические ведомства США и Великобритании ответили отказом.[2] Даллес объясняет, что участие советского представителя было бы трудно обеспечить чисто технически: выдать его за американца или англичанина было бы очень трудно, а придумать какую-нибудь правдоподобную легенду для приезда в Швейцарию советского генерала или старшего офицера — вообще почти невозможно.[14]

Вторая встреча с Вольфом

Тем временем в Швейцарию инкогнито прибыли представители союзнического командования — заместитель начальника штаба войск союзников в Казерте американский генерал Лаймен Лемнитцер (Lyman Lemnitzer) и начальник разведки при штабе Александера генерал Теренс Эйри (Terence Airey). Они въехали в страну по документам двух американских сержантов, служащих УСС, поскольку благовидных предлогов для прибытия таких высокопоставленных военных в нейтральную страну не нашлось. Переговоры решено было продолжить в Асконе, в уединенном имении зятя Геверница на берегу озера Лаго-Маджоре, в нескольких километрах от итальянской границы. Туда стянули довольно большую группу сотрудников УСС, они прибывали из Берна порознь по два-три человека. У вашингтонского руководства появились было опасения, что немцы могут организовать нападение на это место с воды или с воздуха, как они похитили Муссолини в 1943 году и пытались похитить Эйзенхауэра в 1945. Даллесу пришлось разъяснять, что противник ради похищения одного-двух генералов не станет осложнять своё и без того тяжёлое положение прямым нарушением нейтралитета Швейцарии. В любом случае УСС обеспечило надежную охрану поместья, а швейцарцы постоянно патрулировали акваторию озера.

Тем временем в Швейцарию инкогнито прибыли представители союзнического командования — заместитель начальника штаба войск союзников в Казерте американский генерал Лаймен Лемнитцер (Lyman Lemnitzer) и начальник разведки при штабе Александера генерал Теренс Эйри (Terence Airey). Они въехали в страну по документам двух американских сержантов, служащих УСС, поскольку благовидных предлогов для прибытия таких высокопоставленных военных в нейтральную страну не нашлось. Переговоры решено было продолжить в Асконе, в уединенном имении зятя Геверница на берегу озера Лаго-Маджоре, в нескольких километрах от итальянской границы. Туда стянули довольно большую группу сотрудников УСС, они прибывали из Берна порознь по два-три человека. У вашингтонского руководства появились было опасения, что немцы могут организовать нападение на это место с воды или с воздуха, как они похитили Муссолини в 1943 году и пытались похитить Эйзенхауэра в 1945. Даллесу пришлось разъяснять, что противник ради похищения одного-двух генералов не станет осложнять своё и без того тяжёлое положение прямым нарушением нейтралитета Швейцарии. В любом случае УСС обеспечило надежную охрану поместья, а швейцарцы постоянно патрулировали акваторию озера.

Со времени первого визита Вольфа произошло важное событие: Кессельринг получил новое назначение и уехал из Италии на Западный фронт, сменить фон Рундштедта на посту командующего. За этим Кессельринга и вызывали в Берлин. Место Кессельринга занял генерал-полковник Фитингхоф, за которого Вольф не мог ручаться в той же степени, как за Кессельринга, хотя и был с ним в хороших отношениях. Фитингхоф был аполитичным генералом старой прусской закалки, безоговорочно преданным долгу и присяге. Вольф никогда не посвящал его в свои намерения и вообще не заговаривал с ним о капитуляции.

Утром 19 марта приехал Вольф в сопровождении Веннера и Циммера. Гусман, Геверниц и Вайбель встретили их и доставили в Аскону с ещё большими предосторожностями, чем прежде. Предполагалось, что Кальтенбруннер пристально следит за перемещениями Вольфа. Дольман на этот раз остался в штабе Вольфа контролировать обстановку.

Встреча проходила в три этапа. В первой половине дня 19 марта с Вольфом беседовали Даллес и Геверниц. После обеда к ним присоединились Лемнитцер и Эйри. Даллес представил генералов Вольфу, как своих военных советников, не называя имён и чинов. Перед отъездом Даллес ещё раз кратко побеседовал с Вольфом.

На второй встрече рассматривались возможные варианты действий в создавшейся обстановке: Вольф либо прямо обращается к Фитингхофу и пытается убедить его капитулировать, либо действует через Кессельринга, либо рассчитывает только на свои силы. Последний вариант был явно самым слабым. Вольфу в Италии непосредственно подчинялись около 50 тыс. человек, из них — только около 10 тыс. боевого состава почти без тяжелого вооружения. Эти войска занимали некоторые важные позиции, но были рассредоточены, к тому же состояли большей частью из национальных частей СС. Остановились на втором варианте. Вольф просил отложить на несколько дней планируемое наступление союзников в Италии, чтобы успеть съездить к Кессельрингу и поговорить с ним. Дело осложнялось тем, что Кессельринг из Берлина убыл сразу к месту нового назначения, даже не заехав в Италию попрощаться с Муссолини и со своим штабом. Также Вольф сообщил Даллесу, что Кальтенбруннер тоже ищет контактов с союзниками и «не потерпит соперничества». В течение пяти-семи дней Вольф обещал добиться, чтобы Кессельринг повлиял на Фитингхофа. Вольф обязался в пределах своих полномочий ограничить антипартизанские и карательные мероприятия в Северной Италии, постараться не допустить реализации тактики выжженной земли и сохранить жизнь политзаключенным.

Дипломатический конфликт

22 марта британскому послу в СССР была передана резкая нота по поводу сепаратных переговоров с Германией. Последовала оживленная переписка на уровне дипломатических ведомств и непосредственно между Сталиным и Рузвельтом[15]. Сталин прямо обвинил союзников в сговоре с противником за спиной СССР. Рузвельт отвечал в том смысле, что ничего особенного не произошло, речь шла только о чисто военном вопросе — капитуляции немецкой группировки в Италии, а Сталин дезинформирован своими дипломатами и разведкой. Ответ Сталина был холодным и обстоятельным. Сталин перечислил все случаи, в которых, по его мнению, США и Англия затягивали решение важных для обороны СССР вопросов, при том, что Советский Союз всегда делал все возможное, чтобы содействовать военным усилиям союзников, иногда даже в ущерб своим планам. В итоге 11 апреля Рузвельт написал короткое послание Сталину:

Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы. Во всяком случае не должно быть взаимного недоверия, и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся.

Посол США в Москве Гарриман, получив эту телеграмму, тут же предложил президенту убрать из текста слово «незначительные»; Рузвельт отказался и подчеркнул, что считает «недоразумение» именно незначительным.[16] Сталин получил послание 13 апреля, уже после скоропостижной смерти Рузвельта.[2][8]

Даллес узнал об этом скандале только 13 апреля, в Париже, от руководителя УСС генерала Донована.

Вольф в Берлине

2 апреля Парилли сообщил, что Вольф встречался с Кессельрингом, тот обещал дать указание Фитингхофу, но на вопрос о возможной капитуляции Западного фронта, которым он теперь командовал, ответил отрицательно. После этого Гиммлер вызвал Вольфа в Берлин и устроил ему выволочку за самовольную встречу с Даллесом. Через несколько дней в присутствии Кальтенбруннера Гиммлер велел Вольфу не прерывать контакта с Даллесом, но выезжать в Швейцарию категорически запретил. Гиммлер также отказался докладывать о миссии Вольфа Гитлеру — фюрер пребывал в раздражении из-за неуклюжих действий Риббентропа в Швеции. Вольфу Гиммлер дал понять, что фактически взял в заложники его семью, и приказал ему на обратном пути заехать в разведцентр СД в Баварии. Там офицеры службы Шелленберга целый день расспрашивали Вольфа о подробностях общения с американцами.

9 апреля началось наступление союзников в Италии. В тот же день Парилли передал, что Фитингхоф готов капитулировать на почетных условиях, включая сохранение небольшого действующего контингента немецких войск для охраны порядка. Вольф готов приехать в Швейцарию с доверенным представителем Фитингхофа, который подпишет капитуляцию от его имени. Для оперативной связи с Фитингхофом американцы переправили в Италию агента с радиостанцией. Этим агентом был 26-летний чех Вацлав Градецки, активный участник Сопротивления с самого начала войны. Циммер устроил его в Милане на верхнем этаже одного их зданий, занятых службами СС, в комнате с табличкой на двери «Вход только с разрешения обергруппенфюрера». 15 апреля выяснилось, что Фитингхоф переменил свою позицию: он обнаружил, что его переговоры с американцами не являются тайной, и испугался. Даллес передает рассказ о некоем таинственном офицере вермахта, который явился к Фитингхофу, начал его предостерегать от любых договоренностей с американцами, призывал иметь дело только с англичанами, а после исчез неизвестно куда. Был ли это агент Кальтенбруннера, или советской разведки, или даже британской — осталось тайной.

По поводу условий капитуляции из Казерты пришел безапелляционный ответ: немцы должны будут подписать такой акт, какой положат перед ними на стол союзники. Вопросы сохранения германской воинской чести явно никого не волновали в штабе Александера.

В это же время Гиммлер вновь вызвал Вольфа в Берлин, и Вольф не ждал от этого вызова ничего хорошего. Он даже передал Даллесу через Парилли что-то вроде завещания. 17 апреля Вольф имел долгую неприятную беседу с Гиммлером и Кальтенбруннером, обвинившим Вольфа в государственной измене. У Вольфа было два козыря: во-первых, он заручился, хоть и расплывчатым, но одобрением Гитлера; во-вторых, Вольф ещё две недели назад предлагал доложить Гитлеру о встрече 8 марта, а Кальтенбруннер и Гиммлер отказались это сделать. Кроме того, предусмотрительный Ран передал с Вольфом письмо для Гитлера, в котором сообщалось, что предпринятые в Италии шаги должны послужить на благо рейха. Вольф показал это письмо Гиммлеру в расчете, что рейхсфюрер, по крайней мере, не уничтожит Вольфа сразу же по прибытии (Гитлеру вряд ли понравилось бы, что адресованная ему почта перехвачена Гиммлером). Из разговора Вольф понял, что о встрече 19 марта Кальтенбруннер и Гиммлер не знают ничего или почти ничего. В конце концов решили, что Вольф с Кальтенбруннером поедут к Гитлеру, и Вольф сам доложит обо всем. Гиммлер ехать в бункер отказался, так как был в тот момент не в фаворе у Гитлера после военных неудач на Восточном фронте.

18 апреля рано утром Гитлер принял Вольфа и Кальтенбруннера. Вольф держался уверенно и сумел представить свои похождения в выгодном для себя свете: он действовал только в интересах рейха, по существу — с санкции Гитлера, а что не посвящал своё начальство в ход переговоров, то только для того, чтобы фюрер мог сохранить лицо в случае их провала. Гитлер сделал Вольфу выговор за «пренебрежение мнением руководства», но гнева не проявил и принял его объяснения. Кальтенбруннер промолчал. Вечером Гитлер снова принял Вольфа в присутствии Кальтенбруннера и Фегеляйна, и изложил свои планы на ближайшие шесть-восемь недель. Оборона будет сосредоточена в нескольких неприступных крепостях — в Берлине, на севере в Шлезвиг-Гольштейне и на юге — в «альпийском бастионе». Когда русские и англо-американцы встретятся на открытых пространствах между этими цитаделями, между ними неизбежно разгорится военный конфликт. И вот тогда он, Гитлер, решит, к какой из сторон примкнуть в этой решающей схватке. Задача Вольфа — любой ценой продержаться в Италии эти несколько недель. Контакты с американцами нужно продолжать, но не спешить соглашаться на их условия. С этими напутствиями Вольф вернулся в Италию. Ему было вполне ясно, что Гитлер уже совершенно не способен адекватно оценивать ситуацию и принимать конструктивные решения.

Пока Вольф находился в Берлине, Даллес также готовился к полному провалу всей операции. Лемницер и Эйри, не видя смысла ждать неизвестно чего, вернулись в Казерту.

Капитуляция

16 апреля советские войска начали Берлинскую наступательную операцию.

16 апреля советские войска начали Берлинскую наступательную операцию.

20 апреля Даллес, к своему удивлению и неудовольствию, получил приказ из штаб-квартиры союзных сил (AFHQ) в Казерте: в свете конфликта с русскими свернуть операцию и прекратить все контакты с немецкими эмиссарами в Швейцарии.

Даллес оказался в неопределенной ситуации. Вольф в это время еще не вернулся из Берлина, и неизвестно было, вернется ли вообще. Рузвельт умер от внезапного инсульта 12 апреля, а новый президент США Трумэн еще никак не обозначил своё отношение к операции «Санрайз». Грубо разорвать все связи значило похоронить все надежды как-то приблизить победу в Италии бескровным путём. В довершение всего 22 апреля позвонил Вайбель и передал сообщение от Парилли: Вольф, Веннер и подполковник вермахта Виктор фон Швайниц (Viktor von Schweinitz) уже на пути в Швейцарию, и у Швайница на руках доверенность от Фитингхофа на подписание капитуляции. Даллес запросил дополнительных инструкций у Александера и у Донована. Александер попросил Даллеса потянуть время; он хотел добиться, чтобы Даллесу дали санкцию хотя бы проверить полномочия немецкой делегации. Из Вашингтона ответили, что Даллес ни в коем случае не должен делать ничего, что могло быть истолковано как продолжение операции «Санрайз»; а вот если швейцарцы сами, по своей инициативе, а не как посредники, вступят с немцами в переговоры и пожелают дать Даллесу какую-либо информацию, её можно будет переслать в штаб в Казерте.

Если с Парилли Даллес мог разговаривать (он не был немецким представителем и формально приказ прекратить контакты на него не распространялся), то объясняться с Вольфом и Швайницем пришлось швейцарским гражданам Вайбелю и Гусману. Они встретились в Люцерне. Туда же приехал и Даллес, чтобы быть ближе к месту событий. Через Вайбеля он передал Вольфу, что ввиду последних событий их встречи прекращаются, и попросил подождать решения вопроса союзным командованием. Даллесу передали доверенность Швайница, и он по радио переправил её текст в Казерту и в Вашингтон.

Несколько дней длилось ожидание ответа. В это время уже развивалось англо-американское наступление, и в самой Северной Италии активизировались партизанские отряды. Немецкие штабы перебазировались из Милана еще севернее, в Больцано. Вольф опасался, что, сидя в Швейцарии, он со дня на день может потерять контроль над своими силами. 24 апреля он уехал в Италию, оставив в Люцерне Веннера. Перейдя границу, Вольф оказался в западне. Виллу, где он остановился в первую же ночь, блокировали партизаны. Геверницу пришлось срочно пробираться в Италию и организовывать спецоперацию, чтобы вывезти Вольфа сквозь боевые порядки партизан снова в Швейцарию, а уже оттуда — в Австрию и опять в Италию. Оказавшись ненадолго на швейцарской территории, Вольф передал через Вайбеля доверенность Веннеру на подписание капитуляции со стороны СС.

27 апреля, наконец, пришел ответ: немецкую делегацию вызывали в объединенный штаб для окончательных переговоров. Веннер и Швайниц вылетели в Казерту. Даллес остался в Швейцарии, с немцами отправился Геверниц; официально он выполнял функции переводчика, а фактически сыграл важную роль в переговорах. По утверждению Даллеса, именно он сумел убедить Швайница отступить от условий, выдвинутых Фитингхофом. В Казерту прибыли советские представители — генерал-майор А. П. Кисленко с офицером-переводчиком. Переговоры носили подчеркнуто военный, а не политический характер. Сроком прекращения огня было установлено 2 мая, 14 часов по местному времени.

28 апреля Гитлер подчинил Кессельрингу все вооруженные силы Германии на юге Европы. Таким образом, Кессельринг стал непосредственным начальником Фитингхофа. В тот же день партизаны расстреляли Муссолини.

29 апреля акт о капитуляции группы армий «Ц» подписали фон Швайниц от вермахта и Веннер от СС. Радиосвязи с Градецким в тот момент не было, и документы отправили Фитингхофу и Вольфу с курьером на автомобиле. В итоге акт передали все же по радио — Градецки вышел в эфир из Больцано — и так же получили подтверждение. Накануне капитуляции Кессельринг отстранил Фитингхофа и его начальника штаба генерала Рёттигера от должности. Но командующие армий, входивших в группу «Ц», командующий силами люфтваффе в Италии фон Поль и Вольф отдали приказ своим войскам прекратить боевые действия и сдаться. Кессельрринг приказал арестовать генералов, но приказ так и не был исполнен. Подчинённые Вольфу части СС уже изготовились вступить в бой против танковых подразделений вермахта, посланных Кессельрингом арестовать мятежников, и Вольф через Градецкого даже просил американцев срочно высадить парашютный десант в Больцано. Днем позже, после встречи с Дольманом и Фитингхофом, Кессельринг уже готов был говорить о капитуляции в Австрии. Вообще для Кессельринга во всех описываемых событиях были характерны колебания и перемена позиции: с одной стороны, он понимал, что война безнадежно проиграна, с другой — не раз заявлял, что будет сражаться до тех пор, пока жив фюрер. Колебался и Фитингхоф. Уже отправив Швайница в Швейцарию, он был готов отказаться от своего решения. Дошло до того, что 27 апреля генерал Рёттигер вынужден был в самых резких выражениях возвращать своего командира к реальности — в присутствии Дольмана и Рана. 30 апреля в Берлине покончил с собой Гитлер, и это позволило сторонникам капитуляции усилить нажим на Кессельринга. В ночь на 1 мая он отменил свой приказ об аресте генералов, и даже восстановил Фитингхофа и Рёттигера в должности, чтобы подписанная от имени Фитингхофа капитуляция не потеряла юридическую силу.

В эти дни отмечалось активное противодействие Кальтенбруннера действиям Вольфа и Фитингхофа. В Швейцарии появился посланец Кальтенбруннера с предложением сдать союзникам не только Италию, но и Австрию. В реалистичность такого предложения никто не поверил. Союзником и информатором Кальтенбруннера был гауляйтер Тироля Гофер (de) (он был отчасти посвящён в ход операции).

Немцы сложили оружие в Италии 2 мая, в один день с берлинским гарнизоном.

Вацлав Градецки оставался в Больцано по крайней мере до 9 мая и обеспечивал связь уже после прекращения боевых действий.

Основным источником советской разведки в Швейцарии, информировавшим о ходе переговоров, был Рудольф Рёсслер («Люци»).

Вскоре после окончания войны в Европе основные события операции «Санрайз» — «Кроссворд» были преданы широкой огласке. Еще до этого слухи о швейцарских переговорах просочились в Японию, и японские представители в Швейцарии начали интересоваться, нельзя ли использовать те же каналы для японо-американских переговоров.

Отражение в культуре и искусстве

Описанные события легли в основу художественного фильма «Секретная миссия», одного из эпизодов кинофильма «Освобождение. Битва за Берлин», а также романа Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны» и одноименного телефильма по его же сценарию.

Событиям марта 1945 года посвящена вторая серия — «Операция „Кроссворд“» — советского документального фильма «Зима и весна сорок пятого» (режиссёр Джемма Фирсова, творческое объединение «Экран», 1972).

Напишите отзыв о статье "Операция «Санрайз»"

Примечания

- ↑ [Мальков В. Л. Великий Рузвельт. «Лис в львиной шкуре». — М.:Эксмо, 2011, ISBN 978-5-699-51551-6, гл. X, XI]

- ↑ 1 2 3 4 5 [svr.gov.ru/smi/2000/trud20000415.htm Сергей Сумбаев. «Это честные и скромные люди…»//Красная Звезда, 15 апреля 2000]

- ↑ Даллес утверждает, что был одним из последних, если не последним, американцем, легально проехавшим в Швейцарию через территорию вишистской Франции. На тот момент гестапо уже требовало от французов задерживать американцев и англичан на швейцарской границе, но французский пограничник, проверявший документы Даллеса, нарушил это требование. См. Даллес, Аллен. Тайная капитуляция. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2004

- ↑ Г. Стиннес известен, в частности, тем, что в 1920-е годы финансировал «Черный рейхсвер» и содержал частную разведывательную организацию, работавшую в интересах правительства Веймарской республики и рейхсвера. См. [www.lander.odessa.ua/doc/book1.pdf Ландер И. И. Негласные войны. Книга первая. Условный мир. — Одесса: «Друк», 2007]

- ↑ Безыменский Л. А. Германские генералы — с Гитлером и без него. — М.: Мысль, 1964, с. 284

- ↑ Даллес, Аллен. Тайная капитуляция. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2004

- ↑ Безыменский Л. А. Германские генералы — с Гитлером и без него. — М.: Мысль, 1964, с. 300

- ↑ 1 2 [web.archive.org/web/20061028154709/www.sovross.ru/2005/40/40_3_12.htm Ольштынский Л. Коварные мгновения победной весны.//Советская Россия, № 40-41 (12664), 26 марта 2005]

- ↑ Сын министра Константина фон Нейрата.

- ↑ Изданы мемуары Вайбеля о том периоде: Waibel Max. 1945 — Kapitulation in Norditalien: Originalbericht des Vermittlers. — Basel, Frankfurt am Main:Helbing&Lichtenhahn, 1981.

- ↑ По версии Даллеса, во-первых, Вольф пошёл на приём с ведома Гиммлера, и Гиммлер знал о теме разговора; во-вторых, Гитлер просто не сказал Вольфу «нет» («Тайная капитуляция»).

- ↑ [books.google.com/books?id=ZG2P4hC8JBYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Dulles, Allen; Petersen, Neal H. From Hitler’s Doorstep: The Wartime Intelligence Reports of Allen Dulles, 1942—1945.] University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1999. ISBN 0-271-01485-7. P. 465, Document 5-53

- ↑ [books.google.com/books?id=94bFO8lU9rQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Salter, Michael. Nazi War Crimes, US Intelligence and Selective Prosecution at Nuremberg: Controversies Regarding the Role of the Office of Strategic Services.] Routledge, 2007, ISBN 1-904385-81-8, 9781904385813. P. 179

- ↑ Даллес, Аллен. Тайная капитуляция. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2004

- ↑ Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. В 2 т. Изд. 2-е. Т. 2. Переписка с Ф Рузвельтом и Г. Трумэном. (Авг. 1941 г. — дек. 1945 г.). — М.: Политиздат, 1976. С. 211—214, 218—224, 228—229

- ↑ За несколько дней до того Рузвельт написал телеграмму Черчиллю, в которой предостерегал его от публичных антисоветских демаршей (Черчилль готовил выступление в парламенте по вопросу отношений с СССР), но распорядился отправить его только 12 апреля.

Литература

- Сергеев Ф. М. Тайные операции нацистской разведки 1933—1945 гг. — М.: Политиздат, 1991. — 414 с. ISBN 5-250-00797-X

- Даллес, Аллен. Тайная капитуляция. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. — 350 с. ISBN 5-9524-1410-9

- Безыменский Л. А. Германские генералы — с Гитлером и без него. — М.: Мысль, 1964

- Доллман Е. Переводчик Гитлера. Десять лет среди лидеров нацизма. 1934—1944. — М.: Центрполиграф, 2008, ISBN 978-5-9524-3591-9

- Черчилль У. Вторая мировая война. Кн. 3. Т. V—VI. — М.: Воениздат, 1991, ISBN 5-203-00707-1

- Мальков В. Л. Великий Рузвельт. «Лис в львиной шкуре». — М.:Эксмо, 2011, ISBN 978-5-699-51551-6

Ссылки

- [www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol7no2/html/v07i2a07p_0001.htm The Central Intelligence Agency. Memoranda for the President: Sunrise (меморандумы по операции «Санрайз» для президента США на сайте Центрального разведывательного управления)]

- [www.maxhusmann.ch/ Dr. Max Husmann-Stiftung]

- [www.archives.gov/iwg/declassified-records/rg-263-cia-records/rg-263-zimmer.html Analysis of the Name File of Guido Zimmer]

- [www.archives.gov/iwg/declassified-records/rg-263-cia-records/rg-263-report.html Historical Analysis of 20 Name Files from CIA Records]

Отрывок, характеризующий Операция «Санрайз»

– О чем спорите? – сердито говорил майор. – Николы ли, Власа ли, все одно; видите, все сгорело, ну и конец… Что толкаетесь то, разве дороги мало, – обратился он сердито к шедшему сзади и вовсе не толкавшему его.– Ай, ай, ай, что наделали! – слышались, однако, то с той, то с другой стороны голоса пленных, оглядывающих пожарища. – И Замоскворечье то, и Зубово, и в Кремле то, смотрите, половины нет… Да я вам говорил, что все Замоскворечье, вон так и есть.

– Ну, знаете, что сгорело, ну о чем же толковать! – говорил майор.

Проходя через Хамовники (один из немногих несгоревших кварталов Москвы) мимо церкви, вся толпа пленных вдруг пожалась к одной стороне, и послышались восклицания ужаса и омерзения.

– Ишь мерзавцы! То то нехристи! Да мертвый, мертвый и есть… Вымазали чем то.

Пьер тоже подвинулся к церкви, у которой было то, что вызывало восклицания, и смутно увидал что то, прислоненное к ограде церкви. Из слов товарищей, видевших лучше его, он узнал, что это что то был труп человека, поставленный стоймя у ограды и вымазанный в лице сажей…

– Marchez, sacre nom… Filez… trente mille diables… [Иди! иди! Черти! Дьяволы!] – послышались ругательства конвойных, и французские солдаты с новым озлоблением разогнали тесаками толпу пленных, смотревшую на мертвого человека.

По переулкам Хамовников пленные шли одни с своим конвоем и повозками и фурами, принадлежавшими конвойным и ехавшими сзади; но, выйдя к провиантским магазинам, они попали в середину огромного, тесно двигавшегося артиллерийского обоза, перемешанного с частными повозками.

У самого моста все остановились, дожидаясь того, чтобы продвинулись ехавшие впереди. С моста пленным открылись сзади и впереди бесконечные ряды других двигавшихся обозов. Направо, там, где загибалась Калужская дорога мимо Нескучного, пропадая вдали, тянулись бесконечные ряды войск и обозов. Это были вышедшие прежде всех войска корпуса Богарне; назади, по набережной и через Каменный мост, тянулись войска и обозы Нея.

Войска Даву, к которым принадлежали пленные, шли через Крымский брод и уже отчасти вступали в Калужскую улицу. Но обозы так растянулись, что последние обозы Богарне еще не вышли из Москвы в Калужскую улицу, а голова войск Нея уже выходила из Большой Ордынки.

Пройдя Крымский брод, пленные двигались по нескольку шагов и останавливались, и опять двигались, и со всех сторон экипажи и люди все больше и больше стеснялись. Пройдя более часа те несколько сот шагов, которые отделяют мост от Калужской улицы, и дойдя до площади, где сходятся Замоскворецкие улицы с Калужскою, пленные, сжатые в кучу, остановились и несколько часов простояли на этом перекрестке. Со всех сторон слышался неумолкаемый, как шум моря, грохот колес, и топот ног, и неумолкаемые сердитые крики и ругательства. Пьер стоял прижатый к стене обгорелого дома, слушая этот звук, сливавшийся в его воображении с звуками барабана.

Несколько пленных офицеров, чтобы лучше видеть, влезли на стену обгорелого дома, подле которого стоял Пьер.

– Народу то! Эка народу!.. И на пушках то навалили! Смотри: меха… – говорили они. – Вишь, стервецы, награбили… Вон у того то сзади, на телеге… Ведь это – с иконы, ей богу!.. Это немцы, должно быть. И наш мужик, ей богу!.. Ах, подлецы!.. Вишь, навьючился то, насилу идет! Вот те на, дрожки – и те захватили!.. Вишь, уселся на сундуках то. Батюшки!.. Подрались!..

– Так его по морде то, по морде! Этак до вечера не дождешься. Гляди, глядите… а это, верно, самого Наполеона. Видишь, лошади то какие! в вензелях с короной. Это дом складной. Уронил мешок, не видит. Опять подрались… Женщина с ребеночком, и недурна. Да, как же, так тебя и пропустят… Смотри, и конца нет. Девки русские, ей богу, девки! В колясках ведь как покойно уселись!

Опять волна общего любопытства, как и около церкви в Хамовниках, надвинула всех пленных к дороге, и Пьер благодаря своему росту через головы других увидал то, что так привлекло любопытство пленных. В трех колясках, замешавшихся между зарядными ящиками, ехали, тесно сидя друг на друге, разряженные, в ярких цветах, нарумяненные, что то кричащие пискливыми голосами женщины.

С той минуты как Пьер сознал появление таинственной силы, ничто не казалось ему странно или страшно: ни труп, вымазанный для забавы сажей, ни эти женщины, спешившие куда то, ни пожарища Москвы. Все, что видел теперь Пьер, не производило на него почти никакого впечатления – как будто душа его, готовясь к трудной борьбе, отказывалась принимать впечатления, которые могли ослабить ее.

Поезд женщин проехал. За ним тянулись опять телеги, солдаты, фуры, солдаты, палубы, кареты, солдаты, ящики, солдаты, изредка женщины.

Пьер не видал людей отдельно, а видел движение их.

Все эти люди, лошади как будто гнались какой то невидимою силою. Все они, в продолжение часа, во время которого их наблюдал Пьер, выплывали из разных улиц с одним и тем же желанием скорее пройти; все они одинаково, сталкиваясь с другими, начинали сердиться, драться; оскаливались белые зубы, хмурились брови, перебрасывались все одни и те же ругательства, и на всех лицах было одно и то же молодечески решительное и жестоко холодное выражение, которое поутру поразило Пьера при звуке барабана на лице капрала.

Уже перед вечером конвойный начальник собрал свою команду и с криком и спорами втеснился в обозы, и пленные, окруженные со всех сторон, вышли на Калужскую дорогу.

Шли очень скоро, не отдыхая, и остановились только, когда уже солнце стало садиться. Обозы надвинулись одни на других, и люди стали готовиться к ночлегу. Все казались сердиты и недовольны. Долго с разных сторон слышались ругательства, злобные крики и драки. Карета, ехавшая сзади конвойных, надвинулась на повозку конвойных и пробила ее дышлом. Несколько солдат с разных сторон сбежались к повозке; одни били по головам лошадей, запряженных в карете, сворачивая их, другие дрались между собой, и Пьер видел, что одного немца тяжело ранили тесаком в голову.

Казалось, все эти люди испытывали теперь, когда остановились посреди поля в холодных сумерках осеннего вечера, одно и то же чувство неприятного пробуждения от охватившей всех при выходе поспешности и стремительного куда то движения. Остановившись, все как будто поняли, что неизвестно еще, куда идут, и что на этом движении много будет тяжелого и трудного.

С пленными на этом привале конвойные обращались еще хуже, чем при выступлении. На этом привале в первый раз мясная пища пленных была выдана кониною.

От офицеров до последнего солдата было заметно в каждом как будто личное озлобление против каждого из пленных, так неожиданно заменившее прежде дружелюбные отношения.

Озлобление это еще более усилилось, когда при пересчитывании пленных оказалось, что во время суеты, выходя из Москвы, один русский солдат, притворявшийся больным от живота, – бежал. Пьер видел, как француз избил русского солдата за то, что тот отошел далеко от дороги, и слышал, как капитан, его приятель, выговаривал унтер офицеру за побег русского солдата и угрожал ему судом. На отговорку унтер офицера о том, что солдат был болен и не мог идти, офицер сказал, что велено пристреливать тех, кто будет отставать. Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни и которая была незаметна во время плена, теперь опять овладела его существованием. Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни.

Пьер поужинал похлебкою из ржаной муки с лошадиным мясом и поговорил с товарищами.

Ни Пьер и никто из товарищей его не говорили ни о том, что они видели в Москве, ни о грубости обращения французов, ни о том распоряжении пристреливать, которое было объявлено им: все были, как бы в отпор ухудшающемуся положению, особенно оживлены и веселы. Говорили о личных воспоминаниях, о смешных сценах, виденных во время похода, и заминали разговоры о настоящем положении.

Солнце давно село. Яркие звезды зажглись кое где по небу; красное, подобное пожару, зарево встающего полного месяца разлилось по краю неба, и огромный красный шар удивительно колебался в сероватой мгле. Становилось светло. Вечер уже кончился, но ночь еще не начиналась. Пьер встал от своих новых товарищей и пошел между костров на другую сторону дороги, где, ему сказали, стояли пленные солдаты. Ему хотелось поговорить с ними. На дороге французский часовой остановил его и велел воротиться.

Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал своим толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно, одинокий смех.

– Ха, ха, ха! – смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: – Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня! Меня – мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!.. – смеялся он с выступившими на глаза слезами.

Какой то человек встал и подошел посмотреть, о чем один смеется этот странный большой человек. Пьер перестал смеяться, встал, отошел подальше от любопытного и оглянулся вокруг себя.

Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный, нескончаемый бивак затихал; красные огни костров потухали и бледнели. Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. И еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я! – думал Пьер. – И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!» Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам.

В первых числах октября к Кутузову приезжал еще парламентер с письмом от Наполеона и предложением мира, обманчиво означенным из Москвы, тогда как Наполеон уже был недалеко впереди Кутузова, на старой Калужской дороге. Кутузов отвечал на это письмо так же, как на первое, присланное с Лористоном: он сказал, что о мире речи быть не может.

Вскоре после этого из партизанского отряда Дорохова, ходившего налево от Тарутина, получено донесение о том, что в Фоминском показались войска, что войска эти состоят из дивизии Брусье и что дивизия эта, отделенная от других войск, легко может быть истреблена. Солдаты и офицеры опять требовали деятельности. Штабные генералы, возбужденные воспоминанием о легкости победы под Тарутиным, настаивали у Кутузова об исполнении предложения Дорохова. Кутузов не считал нужным никакого наступления. Вышло среднее, то, что должно было совершиться; послан был в Фоминское небольшой отряд, который должен был атаковать Брусье.

По странной случайности это назначение – самое трудное и самое важное, как оказалось впоследствии, – получил Дохтуров; тот самый скромный, маленький Дохтуров, которого никто не описывал нам составляющим планы сражений, летающим перед полками, кидающим кресты на батареи, и т. п., которого считали и называли нерешительным и непроницательным, но тот самый Дохтуров, которого во время всех войн русских с французами, с Аустерлица и до тринадцатого года, мы находим начальствующим везде, где только положение трудно. В Аустерлице он остается последним у плотины Аугеста, собирая полки, спасая, что можно, когда все бежит и гибнет и ни одного генерала нет в ариергарде. Он, больной в лихорадке, идет в Смоленск с двадцатью тысячами защищать город против всей наполеоновской армии. В Смоленске, едва задремал он на Молоховских воротах, в пароксизме лихорадки, его будит канонада по Смоленску, и Смоленск держится целый день. В Бородинский день, когда убит Багратион и войска нашего левого фланга перебиты в пропорции 9 к 1 и вся сила французской артиллерии направлена туда, – посылается никто другой, а именно нерешительный и непроницательный Дохтуров, и Кутузов торопится поправить свою ошибку, когда он послал было туда другого. И маленький, тихенький Дохтуров едет туда, и Бородино – лучшая слава русского войска. И много героев описано нам в стихах и прозе, но о Дохтурове почти ни слова.

Опять Дохтурова посылают туда в Фоминское и оттуда в Малый Ярославец, в то место, где было последнее сражение с французами, и в то место, с которого, очевидно, уже начинается погибель французов, и опять много гениев и героев описывают нам в этот период кампании, но о Дохтурове ни слова, или очень мало, или сомнительно. Это то умолчание о Дохтурове очевиднее всего доказывает его достоинства.

Естественно, что для человека, не понимающего хода машины, при виде ее действия кажется, что важнейшая часть этой машины есть та щепка, которая случайно попала в нее и, мешая ее ходу, треплется в ней. Человек, не знающий устройства машины, не может понять того, что не эта портящая и мешающая делу щепка, а та маленькая передаточная шестерня, которая неслышно вертится, есть одна из существеннейших частей машины.

10 го октября, в тот самый день, как Дохтуров прошел половину дороги до Фоминского и остановился в деревне Аристове, приготавливаясь в точности исполнить отданное приказание, все французское войско, в своем судорожном движении дойдя до позиции Мюрата, как казалось, для того, чтобы дать сражение, вдруг без причины повернуло влево на новую Калужскую дорогу и стало входить в Фоминское, в котором прежде стоял один Брусье. У Дохтурова под командою в это время были, кроме Дорохова, два небольших отряда Фигнера и Сеславина.

Вечером 11 го октября Сеславин приехал в Аристово к начальству с пойманным пленным французским гвардейцем. Пленный говорил, что войска, вошедшие нынче в Фоминское, составляли авангард всей большой армии, что Наполеон был тут же, что армия вся уже пятый день вышла из Москвы. В тот же вечер дворовый человек, пришедший из Боровска, рассказал, как он видел вступление огромного войска в город. Казаки из отряда Дорохова доносили, что они видели французскую гвардию, шедшую по дороге к Боровску. Из всех этих известий стало очевидно, что там, где думали найти одну дивизию, теперь была вся армия французов, шедшая из Москвы по неожиданному направлению – по старой Калужской дороге. Дохтуров ничего не хотел предпринимать, так как ему не ясно было теперь, в чем состоит его обязанность. Ему велено было атаковать Фоминское. Но в Фоминском прежде был один Брусье, теперь была вся французская армия. Ермолов хотел поступить по своему усмотрению, но Дохтуров настаивал на том, что ему нужно иметь приказание от светлейшего. Решено было послать донесение в штаб.

Для этого избран толковый офицер, Болховитинов, который, кроме письменного донесения, должен был на словах рассказать все дело. В двенадцатом часу ночи Болховитинов, получив конверт и словесное приказание, поскакал, сопутствуемый казаком, с запасными лошадьми в главный штаб.

Ночь была темная, теплая, осенняя. Шел дождик уже четвертый день. Два раза переменив лошадей и в полтора часа проскакав тридцать верст по грязной вязкой дороге, Болховитинов во втором часу ночи был в Леташевке. Слезши у избы, на плетневом заборе которой была вывеска: «Главный штаб», и бросив лошадь, он вошел в темные сени.

– Дежурного генерала скорее! Очень важное! – проговорил он кому то, поднимавшемуся и сопевшему в темноте сеней.

– С вечера нездоровы очень были, третью ночь не спят, – заступнически прошептал денщицкий голос. – Уж вы капитана разбудите сначала.

– Очень важное, от генерала Дохтурова, – сказал Болховитинов, входя в ощупанную им растворенную дверь. Денщик прошел вперед его и стал будить кого то:

– Ваше благородие, ваше благородие – кульер.

– Что, что? от кого? – проговорил чей то сонный голос.

– От Дохтурова и от Алексея Петровича. Наполеон в Фоминском, – сказал Болховитинов, не видя в темноте того, кто спрашивал его, но по звуку голоса предполагая, что это был не Коновницын.

Разбуженный человек зевал и тянулся.

– Будить то мне его не хочется, – сказал он, ощупывая что то. – Больнёшенек! Может, так, слухи.

– Вот донесение, – сказал Болховитинов, – велено сейчас же передать дежурному генералу.

– Постойте, огня зажгу. Куда ты, проклятый, всегда засунешь? – обращаясь к денщику, сказал тянувшийся человек. Это был Щербинин, адъютант Коновницына. – Нашел, нашел, – прибавил он.

Денщик рубил огонь, Щербинин ощупывал подсвечник.

– Ах, мерзкие, – с отвращением сказал он.

При свете искр Болховитинов увидел молодое лицо Щербинина со свечой и в переднем углу еще спящего человека. Это был Коновницын.

Когда сначала синим и потом красным пламенем загорелись серники о трут, Щербинин зажег сальную свечку, с подсвечника которой побежали обгладывавшие ее прусаки, и осмотрел вестника. Болховитинов был весь в грязи и, рукавом обтираясь, размазывал себе лицо.

– Да кто доносит? – сказал Щербинин, взяв конверт.

– Известие верное, – сказал Болховитинов. – И пленные, и казаки, и лазутчики – все единогласно показывают одно и то же.

– Нечего делать, надо будить, – сказал Щербинин, вставая и подходя к человеку в ночном колпаке, укрытому шинелью. – Петр Петрович! – проговорил он. Коновницын не шевелился. – В главный штаб! – проговорил он, улыбнувшись, зная, что эти слова наверное разбудят его. И действительно, голова в ночном колпаке поднялась тотчас же. На красивом, твердом лице Коновницына, с лихорадочно воспаленными щеками, на мгновение оставалось еще выражение далеких от настоящего положения мечтаний сна, но потом вдруг он вздрогнул: лицо его приняло обычно спокойное и твердое выражение.

– Ну, что такое? От кого? – неторопливо, но тотчас же спросил он, мигая от света. Слушая донесение офицера, Коновницын распечатал и прочел. Едва прочтя, он опустил ноги в шерстяных чулках на земляной пол и стал обуваться. Потом снял колпак и, причесав виски, надел фуражку.

– Ты скоро доехал? Пойдем к светлейшему.

Коновницын тотчас понял, что привезенное известие имело большую важность и что нельзя медлить. Хорошо ли, дурно ли это было, он не думал и не спрашивал себя. Его это не интересовало. На все дело войны он смотрел не умом, не рассуждением, а чем то другим. В душе его было глубокое, невысказанное убеждение, что все будет хорошо; но что этому верить не надо, и тем более не надо говорить этого, а надо делать только свое дело. И это свое дело он делал, отдавая ему все свои силы.

Петр Петрович Коновницын, так же как и Дохтуров, только как бы из приличия внесенный в список так называемых героев 12 го года – Барклаев, Раевских, Ермоловых, Платовых, Милорадовичей, так же как и Дохтуров, пользовался репутацией человека весьма ограниченных способностей и сведений, и, так же как и Дохтуров, Коновницын никогда не делал проектов сражений, но всегда находился там, где было труднее всего; спал всегда с раскрытой дверью с тех пор, как был назначен дежурным генералом, приказывая каждому посланному будить себя, всегда во время сраженья был под огнем, так что Кутузов упрекал его за то и боялся посылать, и был так же, как и Дохтуров, одной из тех незаметных шестерен, которые, не треща и не шумя, составляют самую существенную часть машины.

Выходя из избы в сырую, темную ночь, Коновницын нахмурился частью от головной усилившейся боли, частью от неприятной мысли, пришедшей ему в голову о том, как теперь взволнуется все это гнездо штабных, влиятельных людей при этом известии, в особенности Бенигсен, после Тарутина бывший на ножах с Кутузовым; как будут предлагать, спорить, приказывать, отменять. И это предчувствие неприятно ему было, хотя он и знал, что без этого нельзя.

Действительно, Толь, к которому он зашел сообщить новое известие, тотчас же стал излагать свои соображения генералу, жившему с ним, и Коновницын, молча и устало слушавший, напомнил ему, что надо идти к светлейшему.

Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал; но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большею частию не спал и думал.

Так он лежал и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, большую изуродованную голову на пухлую руку, и думал, открытым одним глазом присматриваясь к темноте.

С тех пор как Бенигсен, переписывавшийся с государем и имевший более всех силы в штабе, избегал его, Кутузов был спокойнее в том отношении, что его с войсками не заставят опять участвовать в бесполезных наступательных действиях. Урок Тарутинского сражения и кануна его, болезненно памятный Кутузову, тоже должен был подействовать, думал он.

«Они должны понять, что мы только можем проиграть, действуя наступательно. Терпение и время, вот мои воины богатыри!» – думал Кутузов. Он знал, что не надо срывать яблоко, пока оно зелено. Оно само упадет, когда будет зрело, а сорвешь зелено, испортишь яблоко и дерево, и сам оскомину набьешь. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен, ранен так, как только могла ранить вся русская сила, но смертельно или нет, это был еще не разъясненный вопрос. Теперь, по присылкам Лористона и Бертелеми и по донесениям партизанов, Кутузов почти знал, что он ранен смертельно. Но нужны были еще доказательства, надо было ждать.

«Им хочется бежать посмотреть, как они его убили. Подождите, увидите. Все маневры, все наступления! – думал он. – К чему? Все отличиться. Точно что то веселое есть в том, чтобы драться. Они точно дети, от которых не добьешься толку, как было дело, оттого что все хотят доказать, как они умеют драться. Да не в том теперь дело.

И какие искусные маневры предлагают мне все эти! Им кажется, что, когда они выдумали две три случайности (он вспомнил об общем плане из Петербурга), они выдумали их все. А им всем нет числа!»

Неразрешенный вопрос о том, смертельна или не смертельна ли была рана, нанесенная в Бородине, уже целый месяц висел над головой Кутузова. С одной стороны, французы заняли Москву. С другой стороны, несомненно всем существом своим Кутузов чувствовал, что тот страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертелен. Но во всяком случае нужны были доказательства, и он ждал их уже месяц, и чем дальше проходило время, тем нетерпеливее он становился. Лежа на своей постели в свои бессонные ночи, он делал то самое, что делала эта молодежь генералов, то самое, за что он упрекал их. Он придумывал все возможные случайности, в которых выразится эта верная, уже свершившаяся погибель Наполеона. Он придумывал эти случайности так же, как и молодежь, но только с той разницей, что он ничего не основывал на этих предположениях и что он видел их не две и три, а тысячи. Чем дальше он думал, тем больше их представлялось. Он придумывал всякого рода движения наполеоновской армии, всей или частей ее – к Петербургу, на него, в обход его, придумывал (чего он больше всего боялся) и ту случайность, что Наполеон станет бороться против него его же оружием, что он останется в Москве, выжидая его. Кутузов придумывал даже движение наполеоновской армии назад на Медынь и Юхнов, но одного, чего он не мог предвидеть, это того, что совершилось, того безумного, судорожного метания войска Наполеона в продолжение первых одиннадцати дней его выступления из Москвы, – метания, которое сделало возможным то, о чем все таки не смел еще тогда думать Кутузов: совершенное истребление французов. Донесения Дорохова о дивизии Брусье, известия от партизанов о бедствиях армии Наполеона, слухи о сборах к выступлению из Москвы – все подтверждало предположение, что французская армия разбита и сбирается бежать; но это были только предположения, казавшиеся важными для молодежи, но не для Кутузова. Он с своей шестидесятилетней опытностью знал, какой вес надо приписывать слухам, знал, как способны люди, желающие чего нибудь, группировать все известия так, что они как будто подтверждают желаемое, и знал, как в этом случае охотно упускают все противоречащее. И чем больше желал этого Кутузов, тем меньше он позволял себе этому верить. Вопрос этот занимал все его душевные силы. Все остальное было для него только привычным исполнением жизни. Таким привычным исполнением и подчинением жизни были его разговоры с штабными, письма к m me Stael, которые он писал из Тарутина, чтение романов, раздачи наград, переписка с Петербургом и т. п. Но погибель французов, предвиденная им одним, было его душевное, единственное желание.

В ночь 11 го октября он лежал, облокотившись на руку, и думал об этом.

В соседней комнате зашевелилось, и послышались шаги Толя, Коновницына и Болховитинова.

– Эй, кто там? Войдите, войди! Что новенького? – окликнул их фельдмаршал.

Пока лакей зажигал свечу, Толь рассказывал содержание известий.

– Кто привез? – спросил Кутузов с лицом, поразившим Толя, когда загорелась свеча, своей холодной строгостью.

– Не может быть сомнения, ваша светлость.

– Позови, позови его сюда!

Кутузов сидел, спустив одну ногу с кровати и навалившись большим животом на другую, согнутую ногу. Он щурил свой зрячий глаз, чтобы лучше рассмотреть посланного, как будто в его чертах он хотел прочесть то, что занимало его.

– Скажи, скажи, дружок, – сказал он Болховитинову своим тихим, старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на груди рубашку. – Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел? Воистину так? А?

Болховитинов подробно доносил сначала все то, что ему было приказано.

– Говори, говори скорее, не томи душу, – перебил его Кутузов.

Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказания. Толь начал было говорить что то, но Кутузов перебил его. Он хотел сказать что то, но вдруг лицо его сщурилось, сморщилось; он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов.

– Господи, создатель мой! Внял ты молитве нашей… – дрожащим голосом сказал он, сложив руки. – Спасена Россия. Благодарю тебя, господи! – И он заплакал.

Со времени этого известия и до конца кампании вся деятельность Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью, просьбами удерживать свои войска от бесполезных наступлений, маневров и столкновений с гибнущим врагом. Дохтуров идет к Малоярославцу, но Кутузов медлит со всей армией и отдает приказания об очищении Калуги, отступление за которую представляется ему весьма возможным.

Кутузов везде отступает, но неприятель, не дожидаясь его отступления, бежит назад, в противную сторону.

Историки Наполеона описывают нам искусный маневр его на Тарутино и Малоярославец и делают предположения о том, что бы было, если бы Наполеон успел проникнуть в богатые полуденные губернии.

Но не говоря о том, что ничто не мешало Наполеону идти в эти полуденные губернии (так как русская армия давала ему дорогу), историки забывают то, что армия Наполеона не могла быть спасена ничем, потому что она в самой себе несла уже тогда неизбежные условия гибели. Почему эта армия, нашедшая обильное продовольствие в Москве и не могшая удержать его, а стоптавшая его под ногами, эта армия, которая, придя в Смоленск, не разбирала продовольствия, а грабила его, почему эта армия могла бы поправиться в Калужской губернии, населенной теми же русскими, как и в Москве, и с тем же свойством огня сжигать то, что зажигают?

Армия не могла нигде поправиться. Она, с Бородинского сражения и грабежа Москвы, несла в себе уже как бы химические условия разложения.

Люди этой бывшей армии бежали с своими предводителями сами не зная куда, желая (Наполеон и каждый солдат) только одного: выпутаться лично как можно скорее из того безвыходного положения, которое, хотя и неясно, они все сознавали.

Только поэтому, на совете в Малоярославце, когда, притворяясь, что они, генералы, совещаются, подавая разные мнения, последнее мнение простодушного солдата Мутона, сказавшего то, что все думали, что надо только уйти как можно скорее, закрыло все рты, и никто, даже Наполеон, не мог сказать ничего против этой всеми сознаваемой истины.

Но хотя все и знали, что надо было уйти, оставался еще стыд сознания того, что надо бежать. И нужен был внешний толчок, который победил бы этот стыд. И толчок этот явился в нужное время. Это было так называемое у французов le Hourra de l'Empereur [императорское ура].

На другой день после совета Наполеон, рано утром, притворяясь, что хочет осматривать войска и поле прошедшего и будущего сражения, с свитой маршалов и конвоя ехал по середине линии расположения войск. Казаки, шнырявшие около добычи, наткнулись на самого императора и чуть чуть не поймали его. Ежели казаки не поймали в этот раз Наполеона, то спасло его то же, что губило французов: добыча, на которую и в Тарутине и здесь, оставляя людей, бросались казаки. Они, не обращая внимания на Наполеона, бросились на добычу, и Наполеон успел уйти.

Когда вот вот les enfants du Don [сыны Дона] могли поймать самого императора в середине его армии, ясно было, что нечего больше делать, как только бежать как можно скорее по ближайшей знакомой дороге. Наполеон, с своим сорокалетним брюшком, не чувствуя в себе уже прежней поворотливости и смелости, понял этот намек. И под влиянием страха, которого он набрался от казаков, тотчас же согласился с Мутоном и отдал, как говорят историки, приказание об отступлении назад на Смоленскую дорогу.

То, что Наполеон согласился с Мутоном и что войска пошли назад, не доказывает того, что он приказал это, но что силы, действовавшие на всю армию, в смысле направления ее по Можайской дороге, одновременно действовали и на Наполеона.

Когда человек находится в движении, он всегда придумывает себе цель этого движения. Для того чтобы идти тысячу верст, человеку необходимо думать, что что то хорошее есть за этими тысячью верст. Нужно представление об обетованной земле для того, чтобы иметь силы двигаться.

Обетованная земля при наступлении французов была Москва, при отступлении была родина. Но родина была слишком далеко, и для человека, идущего тысячу верст, непременно нужно сказать себе, забыв о конечной цели: «Нынче я приду за сорок верст на место отдыха и ночлега», и в первый переход это место отдыха заслоняет конечную цель и сосредоточивает на себе все желанья и надежды. Те стремления, которые выражаются в отдельном человеке, всегда увеличиваются в толпе.

Для французов, пошедших назад по старой Смоленской дороге, конечная цель родины была слишком отдалена, и ближайшая цель, та, к которой, в огромной пропорции усиливаясь в толпе, стремились все желанья и надежды, – была Смоленск. Не потому, чтобы люди знала, что в Смоленске было много провианту и свежих войск, не потому, чтобы им говорили это (напротив, высшие чины армии и сам Наполеон знали, что там мало провианта), но потому, что это одно могло им дать силу двигаться и переносить настоящие лишения. Они, и те, которые знали, и те, которые не знали, одинаково обманывая себя, как к обетованной земле, стремились к Смоленску.

Выйдя на большую дорогу, французы с поразительной энергией, с быстротою неслыханной побежали к своей выдуманной цели. Кроме этой причины общего стремления, связывавшей в одно целое толпы французов и придававшей им некоторую энергию, была еще другая причина, связывавшая их. Причина эта состояла в их количестве. Сама огромная масса их, как в физическом законе притяжения, притягивала к себе отдельные атомы людей. Они двигались своей стотысячной массой как целым государством.

Каждый человек из них желал только одного – отдаться в плен, избавиться от всех ужасов и несчастий. Но, с одной стороны, сила общего стремления к цели Смоленска увлекала каждою в одном и том же направлении; с другой стороны – нельзя было корпусу отдаться в плен роте, и, несмотря на то, что французы пользовались всяким удобным случаем для того, чтобы отделаться друг от друга и при малейшем приличном предлоге отдаваться в плен, предлоги эти не всегда случались. Самое число их и тесное, быстрое движение лишало их этой возможности и делало для русских не только трудным, но невозможным остановить это движение, на которое направлена была вся энергия массы французов. Механическое разрывание тела не могло ускорить дальше известного предела совершавшийся процесс разложения.

Ком снега невозможно растопить мгновенно. Существует известный предел времени, ранее которого никакие усилия тепла не могут растопить снега. Напротив, чем больше тепла, тем более крепнет остающийся снег.

Из русских военачальников никто, кроме Кутузова, не понимал этого. Когда определилось направление бегства французской армии по Смоленской дороге, тогда то, что предвидел Коновницын в ночь 11 го октября, начало сбываться. Все высшие чины армии хотели отличиться, отрезать, перехватить, полонить, опрокинуть французов, и все требовали наступления.

Кутузов один все силы свои (силы эти очень невелики у каждого главнокомандующего) употреблял на то, чтобы противодействовать наступлению.

Он не мог им сказать то, что мы говорим теперь: зачем сраженье, и загораживанье дороги, и потеря своих людей, и бесчеловечное добиванье несчастных? Зачем все это, когда от Москвы до Вязьмы без сражения растаяла одна треть этого войска? Но он говорил им, выводя из своей старческой мудрости то, что они могли бы понять, – он говорил им про золотой мост, и они смеялись над ним, клеветали его, и рвали, и метали, и куражились над убитым зверем.

Под Вязьмой Ермолов, Милорадович, Платов и другие, находясь в близости от французов, не могли воздержаться от желания отрезать и опрокинуть два французские корпуса. Кутузову, извещая его о своем намерении, они прислали в конверте, вместо донесения, лист белой бумаги.

И сколько ни старался Кутузов удержать войска, войска наши атаковали, стараясь загородить дорогу. Пехотные полки, как рассказывают, с музыкой и барабанным боем ходили в атаку и побили и потеряли тысячи людей.

Но отрезать – никого не отрезали и не опрокинули. И французское войско, стянувшись крепче от опасности, продолжало, равномерно тая, все тот же свой гибельный путь к Смоленску.

Бородинское сражение с последовавшими за ним занятием Москвы и бегством французов, без новых сражений, – есть одно из самых поучительных явлений истории.

Все историки согласны в том, что внешняя деятельность государств и народов, в их столкновениях между собой, выражается войнами; что непосредственно, вследствие больших или меньших успехов военных, увеличивается или уменьшается политическая сила государств и народов.

Как ни странны исторические описания того, как какой нибудь король или император, поссорившись с другим императором или королем, собрал войско, сразился с войском врага, одержал победу, убил три, пять, десять тысяч человек и вследствие того покорил государство и целый народ в несколько миллионов; как ни непонятно, почему поражение одной армии, одной сотой всех сил народа, заставило покориться народ, – все факты истории (насколько она нам известна) подтверждают справедливость того, что большие или меньшие успехи войска одного народа против войска другого народа суть причины или, по крайней мере, существенные признаки увеличения или уменьшения силы народов. Войско одержало победу, и тотчас же увеличились права победившего народа в ущерб побежденному. Войско понесло поражение, и тотчас же по степени поражения народ лишается прав, а при совершенном поражении своего войска совершенно покоряется.