Операция «Даунфол»

| Операция «Даунфол» Operation «Downfall» | |

| |

| Цель |

Вторжение в Японию |

|---|---|

| Время | |

| Место | |

| Результат |

Отменена после капитуляции Японии в августе 1945 |

Операция «Даунфол» (англ. Operation «Downfall») — план вторжения Союзников (главным образом, войск США) в Японию в конце Второй мировой войны. Операция была отменена после капитуляции Японской империи из-за атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и вступления Советского Союза в войну против неё.

Операция должна была состоять из двух частей: операций «Олимпик» (Olympic) и «Коронет» (Coronet). В ходе операции «Олимпик», начало которой было запланировано на октябрь 1945 года, с использованием недавно оккупированной Окинавы в качестве плацдарма, должна была быть захвачена южная треть одного из главных японских островов, Кюсю. Позднее, весной 1946 года, на окружающую Токио равнину Канто, остров Хонсю, в ходе операции «Коронет» должен был высадиться десант, поддерживаемый с Кюсю авиацией.

География Японии делала план вторжения очевидным для японского командования, оно подготовило план обороны, операцию «Кэцуго»[ja]. Японцы запланировали тотальную защиту острова Кюсю, выделив на его защиту большую[уточнить] часть резервов.

Прогнозы возможных потерь при осуществлении операции различаются, однако, как считается, они были бы чрезвычайно высоки: в зависимости от степени участия в боевых действиях японских гражданских лиц, они могли бы исчисляться миллионами для Союзников и десятками миллионов для японцев[1].

Содержание

Разработка

Ответственность за планирование операции «Даунфол» легла на американских военачальников: адмирала флота Честера Нимица, генерала армии Дугласа Макартура и членов Объединённого комитета начальников штабов — адмиралов флота Эрнеста Кинга и Уильяма Лихи, генералов армии Джорджа Маршалла и Генри Арнольда (последний возглавлял ВВС США)[2]. В то время разработка атомной бомбы велась в строжайшем секрете под контролем нескольких высокопоставленных чиновников; офицеры, планировавшие вторжение в Японию, не знали о существовании Манхэттенского проекта.

На протяжении всей войны на Тихом океане, в отличие от Западноевропейского фронта, Союзники не могли договориться о том, кто станет верховным главнокомандующим на этом театре боевых действий. Командование было разделено по регионам: например, в 1945 году в Тихоокеанском районе (Pacific Ocean Areas) войсками Союзников руководил верховный главнокомандующий (Commander-in-Chief) Честер Нимиц, в то время как на Юго-западном театре Тихого океана (South West Pacific theatre) верховным главнокомандующим (Supreme Commander) был Дуглас Макартур. Вторжение в Японию, однако, требовало единого командования. Противостояние между различными родами войск — ВМС США хотели видеть на этом посту Нимица, в том время как армия США предпочитала Макартура — было таким яростным, что могло сорвать планирование. В конце концов, ВМС согласились на верховное командование Макартура, если в этом возникнет необходимость[3].

Обсуждение

Наибольшее внимание при планировании было сосредоточено на времени и жертвах: необходимо заставить Японию капитулировать в кратчайшие сроки, с минимально возможными потерями для войск Союзников. До Квебекской конференции 1943 года совместная американо-британская комиссия разрабатывала план «Оценка и проектирование сокрушения Японии» (Appreciation and Plan for the Defeat of Japan), не предусматривавший высадку на Японские острова до 1947—1948 годов[4][5]. Американский Объединённый комитет начальников штабов, напротив, считал затягивание войны до такой степени опасным для национального боевого духа. На Квебекской конференции ОКНШ решил, что Япония должна быть принуждена к капитуляции не позже, чем через год после того, как это сделает Германия.

ВМС США призывали использовать блокаду и авиаудары. Они предложили операции по захвату Кореи и территорий авиабаз около Шанхая, для использования их бомбардировщиками[6]. С другой стороны, армия США утверждала, что такая стратегия затянет войну на неопределённый срок и приведёт к неоправданным людским потерям, поэтому она считала необходимым непосредственное вторжение на основные острова Японского архипелага. В конце концов, победила точка зрения армии[7].

Географически, Япония представляла трудную цель с немногочисленными пляжами, пригодными для вторжения. Только южный из основных японских островов, Кюсю, и равнина Канто (к юго-западу и востоку от Токио) подходили для десанта. Союзники решили начать вторжения в две стадии: в ходе операции «Олимпик» должен быть атакован остров Кюсю; там будут созданы авиабазы, самолёты с которых поддержат операцию «Коронет» по высадке десанта в Токийском заливе.

Предположения

В то время как география Японии была известной и неизменной, американские военные планировщики могли только оценивать с какой обороной придётся столкнуться наступающим. Основываясь на разведданных, доступных в начале 1945 года, их предположения включали следующее:[8]

- «Проведению операции в данной местности будет препятствовать не только присутствующие там имперские вооружённые силы, но и фанатично настроенное население»[8].

- «Приблизительно три (3) дивизии будут расположены на южном Кюсю, а ещё три (3) — на северном Кюсю на момент начала операции Олимпик»[8].

- «Общая численность обороняющихся войск, которые могут быть собраны для операции против Кюсю не превысит от восьми (8) до десяти (10) дивизий, и это количество будет очень быстро достигнуто»[8].

- «Приблизительно двадцать одна (21) обороняющаяся дивизия, включая резервные дивизии, будут находиться на Хонсю в начале операции [Коронет] и четырнадцать (14) из этих дивизий могут быть развёрнуты в районе равнины Канто»[8].

- «Враг может отвести свою авиацию наземного базирования с азиатского материка для защиты от наших нейтрализующих атак. При таких обстоятельствах он может собрать от 2000 до 2500 самолётов в этом районе при условии напряжения всей экономики, и эти силы могут действовать против десантов на Кюсю используя аэродромы на собственной территории»[8].

«Олимпик»

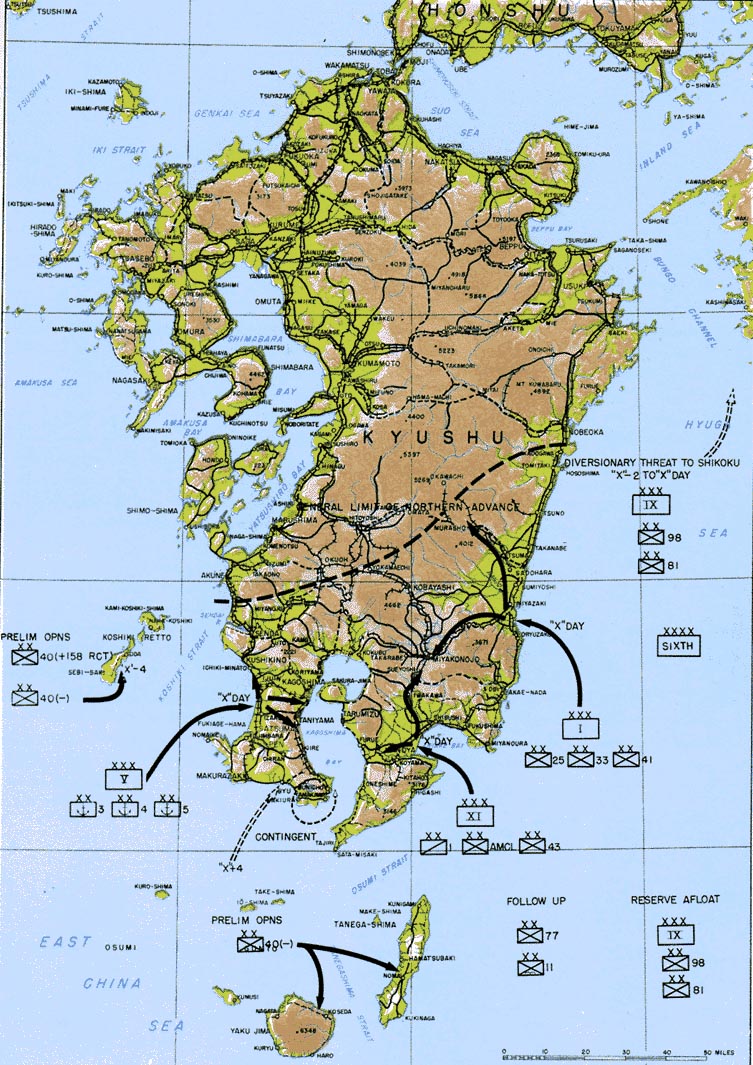

Операция Олимпик, вторжение на Кюсю, должна была начаться в «день Х», который был назначен на 1 ноября 1945 года. Объединённый флот Союзников должен был стать самым большим из когда-либо собранных, он должен был включать сорок два авианосца, двадцать четыре линкора и четыре сотни эскадренных и эскортных миноносцев. Четырнадцать американских дивизий должны были принять участие в первых десантах. Используя Окинаву как плацдарм, целью операции должен был стать захват южной части Кюсю. Захваченная территория должна была стать будущим плацдармом для атаки на Хонсю в рамках операции Коронет.

Операция Олимпик, вторжение на Кюсю, должна была начаться в «день Х», который был назначен на 1 ноября 1945 года. Объединённый флот Союзников должен был стать самым большим из когда-либо собранных, он должен был включать сорок два авианосца, двадцать четыре линкора и четыре сотни эскадренных и эскортных миноносцев. Четырнадцать американских дивизий должны были принять участие в первых десантах. Используя Окинаву как плацдарм, целью операции должен был стать захват южной части Кюсю. Захваченная территория должна была стать будущим плацдармом для атаки на Хонсю в рамках операции Коронет.

Олимпик также включал план дезинформации, известный как операция Пастель. Пастель имела целью убедить японцев, что Объединённый штаб отказался от планов по непосредственному вторжению на территорию Японских островов, а вместо этого планирует окружить и проводить бомбардировки Японии. Эта операция якобы предполагала захват баз на Формозе, по китайскому побережью и в акватории Жёлтого моря[9].

20-я воздушная армия продолжала играть свою роль как главный исполнитель стратегических бомбардировок Союзников по Японским островам. Тактическая авиационная поддержка во время подготовки к вторжению должна была осуществляться силами Дальневосточного воздушного флота США (FEAF) — соединением, в которое входили 5-й, 13-й и 7-й воздушные флоты. FEAF отвечал за нападения на японские аэродромы и транспортные артерии на Кюсю и севере Хонсю (т. н. тоннель Каммон) и для достижения и удержания превосходства в воздухе над пляжами высадки.

До начала высадки должна была быть проведена операция по захвату островов Танегасима, Яку и Косикидзима, начиная с X-5[10]. Окинавская операция продемонстрировала важность наличия безопасных якорных стоянок поблизости от места высадки, что должно было снизить потери при десанте и от авианалётов.

Кюсю должна была захватить 6-я армия США в трёх точках — Миядзаки, Ариакэ и Кусикино. Если положить часы на карту Кюсю, эти точки соответствовали бы 4, 5 и 7 часам соответственно. 35 пляжей, куда планировалось высадить десант, получили названия по маркам автомобилей: от Остин, Бьюик, Кадиллак до Штуц, Уинтон и Зефир[11]. Учитывая, что на каждую высадку планировалось использовать по корпусу, планировщики вторжения предполагали, что численность американских войск превысит японскую из расчёта три к одному. В начале 1945 года Миядзаки был фактически беззащитен, в то время как Аритакэ с его близлежащей гаванью был хорошо укреплён. Хотя Кусикино был укреплён слабо, окружающая его местность потребовала бы для высаживающихся морских пехотинцев, возможно, длительного времени для достижения успеха.

Предполагалось, что вторжение охватит не весь остров, а только его южную треть до пунктирной линии на карте, отмечающую «общую границу наступления на север». Южный Кюсю должен был стать плацдармом и доступной авиабазой для операции Коронет.

«Коронет»

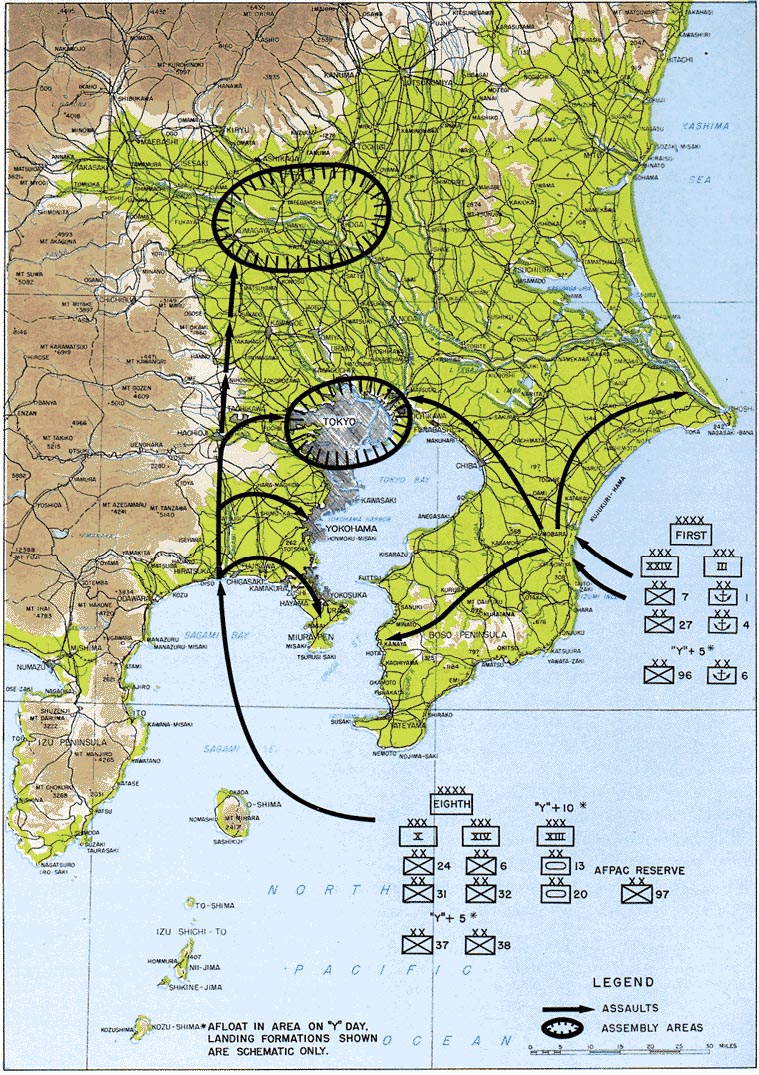

Операция Коронет (англ. Coronet — вене́ц, корона) — вторжение на Хонсю, на равнину Канто, к югу от Токио, должно было начаться в «день Y», который был назначен на 1 марта 1946 года. Операция Коронет должна была стать крупнейшей морской десантной операцией в истории, в которой приняли бы участие 25 дивизий, включая резерв, размещённый на кораблях, который был предназначен для начальной стадии операции. Для сравнения, в самом масштабном из осуществлённых морских десантов — операции Оверлорд, на начальном этапе высадки приняли участие 12 дивизий . 1-я армия США должна была высадиться на пляж Кудзюкури, на полуострове Бёсё, в то время как 8-я армия США должна была вторгнуться у Хирацуки в заливе Сагами. Обе армии затем должны были наступать на север, вглубь острова, и соединиться в Токио.

Силы Союзников

В операции Олимпик должны были быть задействованы ресурсы, уже присутствующие в Тихом океане, в том числе Британский Тихоокеанский флот, флот Содружества, который включал как минимум восемнадцать авианосцев (что составляло 25 % авиации Союзников) и четыре линкора. Австралийский первый тактический воздушный флот принимал участие в Филиппинской операции. Он, вероятно, усилил бы мощь американского ближнего воздушного прикрытия над Японией. Планировалась крупная передислокация для операции Олимпик Tiger Force, подразделения тяжёлых бомбардировщиков, состоящего из 10 эскадрилий, которые планировалось перевести из состава Бомбардировочного командования Королевских ВВС в Европе на авиабазы Окинавы.

В случае, если бы для операции Олимпик понадобились бы подкрепления, они могли бы быть взяты из сил, собранных для операции Коронет, которая в свою очередь требовала переброски существенных сил Союзников из Европы, Южной Азии, Австралазии и других мест. Они включали 1-ю армию США (15 дивизий) и 8-й воздушный флот США, которые находились в Европе. Эта передислокация должна была проходить одновременно с массовой частичной демобилизацией солдат армии США, которая значительно сократила боеспособность боевых дивизий, из которых увольнялись наиболее опытные офицеры и солдаты.

Американский историк Джон Рэй Скейтс писал:

Американские планировщики [изначально] не обращали внимания на возможность участия [неамериканских] сухопутных сил Союзников во вторжении на равнину Канто. В опубликованных планах видно, что все участвующие во вторжении, продолжении наступления и в резерве подразделения должны быть американскими. [Однако, по мере того как] планы Коронета пересматривались летом 1945 года, все крупнейшие страны Антигитлеровской коалиции предложили свои сухопутные войска, и на высшем уровне развернулись дебаты относительно численности, задач, вооружений и снабжения этих контингентов.

Оригинальный текст (англ.)American planners took no note [initially] of the possibility that [non-U.S.] Allied ground troops might participate in the invasion of the Kanto Plain. They published plans indicated that assault, followup, and reserve units would all come from U.S. forces. [However, as] the Coronet plans were being refined during the [northern] summer of 1945, all the major Allied countries offered ground forces, and a debate developed at the highest levels of command over the size, mission, equipment, and support of these contingents[12].

Правительство Австралии предложило включить подразделения Австралийской армии в первую волну операции Олимпик, но американские командующие его отклонили[13]. В последующих переговорах Союзников было принято решение о создании корпуса Содружества, первоначально состоящего из пехотных дивизий из Австралийской, Британской и Канадской армий, который бы принял участие в операции Коронет. Подкрепления должны были предоставлять эти же самые страны, а также другие части Содружества. Макартур заблокировал предложения включить дивизию Индийской армии, так как существовали языковой барьер и различия в организации, составе, вооружениях, уровню подготовки и доктрине[14]. Он также рекомендовал, чтобы корпус был организован аналогично американским корпусам, использовал только американское вооружение и снабжение, а также прошёл шестимесячную подготовку в США до начала операции; эти предложения были утверждены[15]. Британский генерал-лейтенант сэр Чарльз Кейтли был предложен на должность командующего корпусом Содружества. Австралийское правительство выразило опасения относительно того, что этот генерал не имел опыта боевых действий против Японии и предложили кандидатуру генерал-лейтенанта Лесли Моршида на эту должность[16]. Война закончилась до того, как были приняты все решения относительно корпуса Содружества.

Операция «Кэцуго»

Тем временем японцы разрабатывали свои собственные планы. Первоначально они ожидали вторжения в течение лета 1945 года. Однако битва за Окинаву продлилась слишком долго и они заключили, что Союзники не смогут начать новую операцию до начала сезона тайфунов, во время которого погода слишком рискованна для проведения амфибийных операций. Японская разведка довольно близко определила планируемые места вторжения: южный Кюсю в префектуре Миядзаки, залив Ариакэ и/или полуостров Сацума[17].

Несмотря на то, что не было видно реалистичных вариантов победы в войне, японские лидеры полагали, что они могут сделать так, что цена завоевания Японии Союзниками станет слишком высокой, и они смогут договориться о перемирии в той или иной форме и избежать тотального поражения. Японский план сопротивления вторжению получил название операция «Кэцуго» (яп. 決号作戦 кэцуго: сакусэн, операция под кодовым названием Решение). У японцев были подземные штабные бункеры[en], которые могли быть использованы в случае вторжения Союзников для защиты Императора и Генерального штаба.

Камикадзе

Адмирал Матомэ Угаки был отозван в Японию в феврале 1945 года и принял командование 5-м воздушным флотом на Кюсю. 5-й воздушный флот был создан для проведения атак камикадзе против кораблей, противодействуя вторжению на Окинаву, в операции Тэн-Го, и начал готовить пилотов и собирать самолёты для защиты Кюсю, который, как ожидалось, должен был стать следующей целью Союзников.

Японская оборона во многом строилась на тактике камикадзе. Кроме истребителей и бомбардировщиков, были собраны почти все учебные самолёты для этой миссии, пытаясь количеством компенсировать низкое качество техники и подготовки пилотов. Армия и флот могли предоставить более 10 000 самолётов, готовых к вылету в июле (а к октябрю это число могло быть несколько выше), и планировалось использовать их все, что могли достигнуть флотов вторжения. Угаки также курировал строительство сотен маленьких одноразовых катеров, которые также могли быть использованы для атак судов Союзников у побережья Кюсю.

Немногим менее 2000 самолётов камикадзе проводили атаки во время битвы за Окинаву, достигнув в среднем одного попадания на девять атак. На Кюсю, где были более благоприятные условия (в том числе рельеф местности, затрудняющий работу американских радаров), надеялись достичь одного попадания на шесть атак за счёт перегрузки американской противовоздушной обороны большим числом атак камикадзе в единицу времени. Японцы рассчитывали, что самолётами смогут затопить более 400 судов; они начали тренировать пилотов выбирать целями транспорты вместо авианосцев и эсминцев, в этом случае потери Союзников должны были быть непропорционально больше, чем у Окинавы. Один из штабных офицеров рассчитал, что камикадзе могут уничтожить от трети до половины сил вторжения ещё до высадки[18].

Военно-морские силы

К августу 1945 года Императорский флот Японии (IJN) уже не представлял из себя эффективную военную силу. Боеспособные крупные военные корабли насчитывали шесть авианосцев, четыре крейсера и один линкор, для которых не хватало топлива. Его могло хватить «на эскадру из двадцати эсминцев и около сорока подводных лодок на несколько дней плавания»[19].

Японский флот располагал также около 100 миниатюрных подводных лодок типа Кёрю, 250 ещё меньших типа Кайрю, 400 управляемых торпед Кайтэн и 800 катеров для камикадзе Синё.

Сухопутные войска

Против амфибийных операций обороняющаяся сторона может применять две стратегии — усиленная оборона потенциальных мест высадки десанта или глубокая оборона. В начале войны (например в битве за Тараву) японцы предпочитали усиливать оборону пляжей, имея малые, или не имея вообще резервы. Эта тактика оказалась весьма уязвима перед предварительной артиллерийской бомбардировкой военными кораблями. На поздних этапах войны, в сражениях за Пелелиу, Иводзиму, и Окинаву японцы сменили стратегию и укрепляли защиту в более пригодной для обороны местности.

Для защиты Кюсю японцы планировали применить смешанную стратегию, расположив значительную часть оборонительных ресурсов на несколько километров вглубь острова, что вполне достаточно, с одной стороны, для избежания полного разгрома от морской артиллерии, а с другой, значительно бы затруднило американцам занять безопасный плацдарм для дальнейшего наступления после высадки. Войска, которые должны были противостоять наступлению, были отодвинуты назад, готовые к переброске туда, где окажется главное направление десанта.

В марте 1945 года на Кюсю находилась только одна боеспособная дивизия. Через четыре месяца Императорская армия перебросила на остров войска из Маньчжурии, Кореи и северной Японии, значительно увеличив контингент. К августу на острове находилось уже четырнадцать дивизий и различных меньших подразделений, в том числе три танковые бригады, общей численностью 900 000 человек[20]. Несмотря на то, что японцы могли увеличить численность войск за счёт новобранцев, однако вооружить дополнительные подразделения было уже проблематично. В августе японская армия располагала эквивалентом 65 дивизий на Японских островах, но вооружений хватало только на 40, а боеприпасов на 30[21].

Японцы формально не принимали решения делать все ставки на оборону Кюсю, однако они сконцентрировали свои ресурсы там до такой степени, что в резерве бы оставалось очень немного. По одной из оценок войска на Кюсю имели в распоряжении 40 % всех боеприпасов на Японских островах[22].

Кроме того, японцы создали Народный добровольческий корпус, в который вошли все здоровые мужчины в возрасте от 15 до 60 лет и женщины в возрасте от 17 до 40 лет, и который насчитывал 28 миллионов готовых оказать сопротивление людей и, в конечном счёте, боевых единиц. Оружия, обучающих занятий и униформы в целом не хватало: некоторые мужчины были вооружены дульнозарядными мушкетами, длинными луками или бамбуковыми копьями, однако предполагалось, что они смогут воевать и с этим[23].

Одной из мобилизованных старшеклассниц, Юкико Касаи, выдали шило и сказали: «Даже убийство одного американского солдата сделает дело. .... Ты должна целиться в живот»[24].

Союзническая корректировка «Олимпика»

Воздушная угроза

Военная разведка США первоначально оценивала количество японских самолётов около 2500[25]. Окинавский опыт был печальным — почти два убитых и некоторое количество раненых на боевой вылет — на Кюсю последствия бы были ещё тяжелее. Для атаки кораблей у Окинавы японские самолёты должны были пролететь длительное расстояние над открытым водным пространством; для атаки кораблей у Кюсю они должны были бы лететь над сушей и на гораздо более короткое расстояние до флотов высадки. Со временем разведчики получили данные о том, что японцы планируют все свои самолёты использовать для тактики камикадзе и предпринимали все меры, чтобы сохранить их до начала сражения. По оценкам Армии США по состоянию на май у японцев в распоряжении было 3391 самолёт; на июнь 4862; на август 5911. По оценкам Флота США, в которых не делалось различия между боевыми и учебными самолётами, в июле было 8750, а в августе 10 290 самолётов[26].

Союзники разработали тактику противостояния камикадзе, известную как Большое голубое одеяло. Согласно этой тактике увеличивалось число истребительных эскадрилий на авианосцах вместо торпедоносцев и пикировщиков, а конвертированные B-17 получали авиационные радары, схожие по назначению с современными системами AWACS. Нимиц по плану предварительных манёвров высылал флот к пляжам вторжения за несколько недель до начала десантных операций, чтобы японцы подняли в воздух свои самолёты с камикадзе, которые должны были обнаружить вместо ценных уязвимых транспортов военные корабли, вооружённые зенитными орудиями от носа до кормы.

Но главной защитой от японских авианалётов должны были стать истребительные армады, которые собирались на островах Рюкю. 5-й и 7-й воздушные флоты США и авиация морской пехоты должны были быть переброшены на острова немедленно после вторжения, и воздушные силы должны были наращиваться при подготовке к полномасштабному вторжению в Японию. При подготовке вторжения воздушные операции против японских аэродромов и транспортных артерий должны были начаться перед капитуляцией Японии.

Наземная угроза

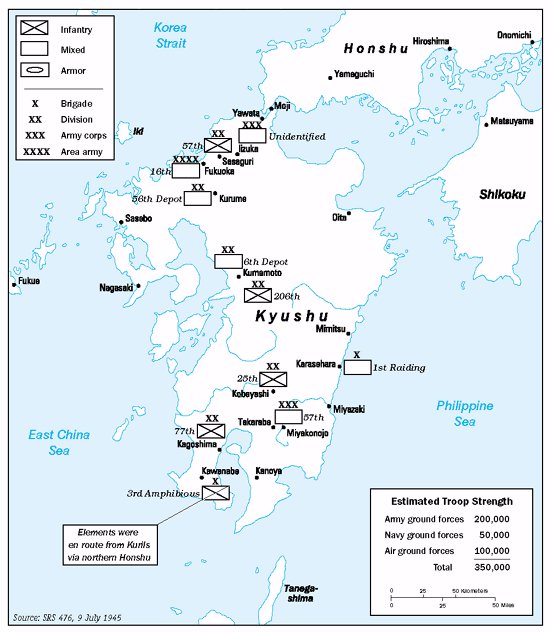

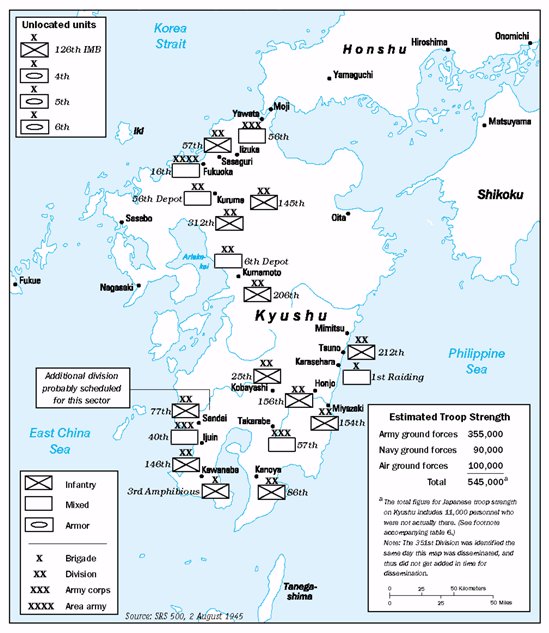

В течение апреля, мая и июня разведка Союзников получала данные об укреплении японских сухопутных сил, в том числе появление пяти дополнительных дивизий на Кюсю, проявляя к такому роду данный особый интерес и ожидая, что к ноябрю общая численность войск на Кюсю достигнет около 350 000 военнослужащих. Это изменилось в июле, когда было обнаружено появление четырёх новых дивизий и получена информация об ожидаемом увеличении их числа. В августе уже насчитывалось до 600 000 солдат, и проект Мэджик[en] идентифицировал девять дивизий в южном Кюсю — в три раза меньше действительного количества. Фактически это было серьёзной недооценкой японских сил; см. выше. Оценочная численность войск в начале июля уже была 350 000[27], а к началу августа возросла до 545 000 человек[28].

Данные разведки о японских приготовлениях на Кюсю, появившиеся в середине июля, сильно шокировали Тихоокеанское командование и Вашингтон. 29 июля [Шеф разведки Макартура, генерал-майор Чарльз Э.] Виллогби … отмечал, что изначально в апреле предполагалось, что японцы способны развернуть шесть дивизий на Кюсю, тогда как на самом деле могли развернуть десять. «Эти [шесть] дивизий уже у них появились, как и предсказывалось», — заметил он, «и конца ещё не видно». Если не проверить, то их силы угрожают «вырасти до отношения один к одному к наступающим, что не соответствует рецепту победы»[29]

Увеличение численности японских сухопутных сил на Кюсю заставило американских военных планировщиков, в особенности генерала Джорджа Маршалла, рассмотреть внесение серьёзных изменений в Олимпик или заменить на другой план вторжения.

Химическое и ядерное оружие

В связи с предсказуемостью направлений ветров и некоторыми другими факторами Япония была особенно уязвима перед химическими атаками. Такие атаки могли бы нейтрализовать японскую тактику использования пещер и тоннелей — подземные сооружения могли бы только усилить уязвимость солдат от газа.

Несмотря на то, что химическое оружие было запрещено Женевской конвенцией, ни США, ни Япония на тот момент не подписали её. США, тем не менее, не применяли газовое оружие, но Япония ранее в войне использовала газ против китайцев[30].

Опасения ответа японцев [с использованием химического оружия] уменьшились, так как в конце войны японцы уже не имели возможностей использовать авиацию или дальнобойную артиллерию для доставки химического оружия. В 1944 году Ультра выявила, что японцы тревожатся относительно своей способности использовать химическое оружие против США. «Должны быть предприняты все меры предосторожности, чтобы не дать повода применить газ», — предупреждались командующие. Таким образом, японские лидеры были весьма обеспокоены тем, чтобы избежать тактического применения газа на Японских островах, так как опасались эскалации конфликта[31].

По приказу Маршалла генерал-майор Джон Эдвин Халл изучал возможность тактического применения ядерного оружия для вторжения на Японские острова (даже после сброса двух стратегических атомных бомб на Японию Маршалл не думал, что японцы немедленно капитулируют). Полковник Лайль Симан докладывал, что как минимум семь бомб будут доступны к дню X, которые можно было бы сбросить на обороняющиеся японские войска. Симан рекомендовал американским сухопутным силам не высаживаться после сброса бомбы «как минимум в ближайшие 48 часов»; риск радиоактивного заражения ещё не был хорошо изучен, и такое короткое время после взрыва могло бы привести к радиоактивному заражению американских солдат[32].

Альтернативные цели

Планировщики Объединённого штаба, отмечая концентрацию японских войск на Кюсю за счёт ослабления обороны других частей Японии, рассматривали альтернативные направления вторжения, в том числе остров Сикоку, северный Хонсю в районе Сендая или Оминато — или даже без предварительного вторжения сразу наступать непосредственно на Токио[33]. Наступление на северный Хонсю имело преимущества в виде более слабой обороны, но ценой отказа от применения самолётов наземного базирования (кроме B-29) с авиабаз Окинавы.

Перспективы «Олимпика»

Генерал Дуглас Макартур не видел никаких причин изменять планы:

Я уверен, что потенциал японской авиации, о котором докладывают вам как о накапливающемся для противостояния нашей операции Олимпик, сильно преувеличен. […] Что касается сухопутных сил […] Я не верю, […] в мощь сил в южном Кюсю, о которой вам докладывают. […] По моему мнению, мы не должны допускать даже слабой мысли о замене операции Олимпик[34].

Тем не менее, адмирал Эрнест Кинг, Командующий морскими операциями, был готов официально оспаривать вторжение, поддерживаемый адмиралом Нимицом, что послужило причиной возникновения крупных споров в правительстве США.

В этот момент ключевые переговоры шли между Маршаллом и Трумэном. Есть надёжные свидетельства того, что Маршалл оставался приверженцем вторжения вплоть до 15 августа. […] Но умерив личный вклад Маршала в принятие решения о вторжении, мы должны понимать, что одобрение операции гражданскими властями в целом, и Трумэна в частности, было маловероятно из-за высокой цены вторжения, которая более не вдохновляла на согласие со стороны военных ведомств[35].

Американцам не было известно, что несмотря на ялтинские договорённости в СССР готовилось вторжение на Сахалин и Курильские острова, за которым последовало бы вторжение на слабо защищённый Хоккайдо в конце августа, что должно было бы оказать давление на Союзников, которые должны были бы что-то предпринять ранее ноября. Тем не менее, логистические возможности СССР были крайне слабы, а военно-морские силы на Тихом Океане уступали даже оставшимся японским, и, кроме того, не имели опыта океанских десантных операций - что ограничивало потенциал советской операции. 15 августа Япония подписала капитуляцию, в результате чего вопрос о вторжении был снят[36].

Предполагаемые жертвы

Поскольку военные эксперты США полагали, что «операции в этом районе встретят сопротивление не только имеющихся организованных военных подразделений Империи, но и фанатично настроенного населения»[8], высокий уровень потерь считался неизбежным, но никто в точности не знал насколько высоким он будет. Оценки, сделанные разными авторами, значительно отличались друг от друга, так же как и исходные предположения для таких оценок. Различались и цели, с которыми такие оценки делались — иногда для защиты плана вторжения, иногда для его критики. Впоследствии, эти оценки использовались при обсуждении целесообразности атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Оценки числа потерь основывались на опыте предыдущих кампаний, которые анализировались с различных точек зрения:

- В исследовании выполненном ОКНШ в апреле, использовались цифры в 7,45 потерь/1000 человеко-дней и 1,78 погибших/1000 человеко-дней. Исходя из этого, 90-дневный Олимпик привел к потерям в 456 000 человек, включая 109 000 погибших. Если продолжительность Коронета составила ещё 90 дней, итоговая цифра потерь составила бы 1 200 000 человек, включая 267 000 погибших[37].

- В исследовании, выполненном сотрудниками адмирала Нимица в мае, была получена оценка потерь в 49 000 человек в первые 30 дней, включая 5000 на море[38]. В исследовании, выполненном сотрудниками генерала Макартура в июне, была получена оценка в 23 000 потерь в первые 30 дней и 125 000 — после 120 дней[39]. Когда эти цифры были поставлены под сомнение генералом Маршаллом, Макартур предоставил новую оценку потерь в 105 000 человек, частично за счет вычитания раненых которые смогут вернуться в строй[40].

- Во время встречи 18 июня с Президентом Трумэном, Маршалл, используя сражения за Лусон Филиппинской кампании как наилучший имеющийся аналог Олимпика, оценил американские потери в 31 000 человек в первые 30 дней (и в конечном счете в 20 % от японских потерь, что подразумевало итоговые потери в 70 000 человек)[41] Адмирал Лехи, беря за аналог битву за Окинаву, полагал что американские потери будут 35 % (подразумевая итоговые потери в 268 000 человек)[42]. Адмирал Кинг полагал что потери в первые 30 дней будут между Лусоном и Окинавой, то есть между 31 000 и 41 000 человек[42].

Изо всех этих оценок, только Нимиц учитывал потери на море, хотя действия камикадзе приводили к 1,78 погибших на каждого камикадзе во время битвы за Окинаву[43], и транспорты с войсками при высадке на Кюсю были бы намного более уязвимы.

- Исследование, предпринятое для военного министра США Генри Стимсона, оценило что американские потери при завоевании Японии составят от 1,7 до 4 миллионов человек, включая от 400 000 до 800 000 погибших. Японские потери при этом оценивались в диапазоне от пяти до десяти миллионов человек. Ключевым предположением было активное участие гражданского населения в защите Японии[44].

Вне правительства, информированные наблюдатели также делали свои оценки. Кайл Палмер, военный корреспондент газеты Los Angeles Times, считал что от полумиллиона до миллиона американцев погибнут до конца войны. Герберт Гувер, бывший президент США, в меморандумах направленных Трумэну и Стимсону, также оценивал количество погибших в диапазоне от 500 000 до 1 000 000, и полагал свои оценки консервативными; однако неизвестно обсуждал ли Гувер эти конкретные цифры во время встреч с Трумэном[45].

Во время битвы за Окинаву, в которой шли упорные бои за территорию острова, потери США составили 72 000 человек за 82 дня, включая 12 510 убитых и пропавших без вести (это консервативная оценка, так как она не включает несколько тысяч солдат, погибших от полученных ранений). Площадь острова Окинава 464 квадратных мили; захват его, таким образом, стоил США 407 погибших и пропавших без вести за каждые 10 квадратных миль острова. Если бы потери США при вторжении в Японию составили, в расчёте на квадратную милю, всего лишь 5 % от окинавских, общее число погибших составило бы 297 000 человек.

В преддверии вторжения в Японию в США было изготовлено около 500 000 медалей «Пурпурное сердце», которые вручаются всем американским военнослужащим, погибшим или получившим ранения в результате действий противника. Вплоть до настоящего времени все американские потери в течение 60 лет с момента окончания Второй мировой войны — включая войны в Корее и Вьетнаме — не превысили это число. В 2003 г. около 120 000 этих медалей всё еще было в наличии[46].

Напишите отзыв о статье "Операция «Даунфол»"

Примечания

- ↑ Frank, Richard B. Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire. — New York: Random House, 1999. — С. 340. — 512 с. — ISBN 067941424X.

- ↑ Skates, John Ray. The Invasion of Japan: Alternative to the Bomb. — Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1994. — С. 18. — ISBN 0872499723.

- ↑ Skates, John Ray. The Invasion of Japan: Alternative to the Bomb. — Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1994. — С. 55—57. — ISBN 0872499723.

- ↑ Skates, John Ray. The Invasion of Japan: Alternative to the Bomb. — Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1994. — С. 37. — ISBN 0872499723.

- ↑ Spector, Ronald H. Eagle against the sun : the American war with Japan. — Random House, 1985. — С. 276—277. — ISBN 9780394741017.

- ↑ Skates, John Ray. The Invasion of Japan: Alternative to the Bomb. — Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1994. — С. 44—50. — ISBN 0872499723.

- ↑ Skates, John Ray. The Invasion of Japan: Alternative to the Bomb. — Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1994. — С. 53—54. — ISBN 0872499723.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Ричард Керенс Сутерленд et al., [carlisle-www.army.mil/cgi-bin/usamhi/DL/showdoc.pl?docnum=20 «DOWNFALL»: Strategic Plan for Operations in the Japanese Archipelago]; 28 May 1945. ([www.blackvault.com/documents/wwii/marine1/1239.pdf PDF.] Проверено 14 октября 2010 года)

- ↑ Skates, The Invasion of Japan, с. 160.

- ↑ Skates, The Invasion of Japan, с. 184.

- ↑ 'Названия пляжей для операции против Кюсю; из COMPHIBSPAC OP PLAN A11-45, 10 августа 1945 года. Skates, The Invasion of Japan, приложение с картинками

- ↑ Skates, с. 229

- ↑ Day, с. 297

- ↑ Day, с. 299; Skates, с. 230

- ↑ Day, с. 299

- ↑ Horner, David (1982). High Command Sydney: Allen & Unwin. ISBN 0-86861-076-3

- ↑ Skates, The Invasion of Japan, с. 102.

- ↑ Frank, Downfall, с. 184—185.

- ↑ Feifer, The Battle of Okinawa, с. 418.

- ↑ Frank, Downfall, с. 203.

- ↑ Frank, Downfall, с. 176.

- ↑ Frank, Downfall, с. 177.

- ↑ Frank, Downfall, с. 188—189. Bauer and Coox, OLYMPIC VS KETSU-GO.

- ↑ Frank, Downfall, с. 189.

- ↑ Frank, Downfall, с. 206.

- ↑ Frank, Downfall, c. 209—210.

- ↑ MacEachin, Douglas J. [www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/the-final-months-of-the-war-with-japan-signals-intelligence-u-s-invasion-planning-and-the-a-bomb-decision/pg16.gif Estimated Japanese Dispositions on Kyushu, 9 July 1945] (GIF). [www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/the-final-months-of-the-war-with-japan-signals-intelligence-u-s-invasion-planning-and-the-a-bomb-decision/csi9810001.html The Final Months of the War With Japan]. CIA (декабрь 1998). Проверено 15 октября 2010.

- ↑ MacEachin, Douglas J. [www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/the-final-months-of-the-war-with-japan-signals-intelligence-u-s-invasion-planning-and-the-a-bomb-decision/pg18.gif Estimated Japanese Dispositions on Kyushu, 2 August 1945] (GIF). The Final Months of the War With Japan. CIA (December 1998). Проверено 15 октября 2010.

- ↑ Frank, Downfall, с. 211: Поправка Виллогби 1 к «G-2 Оценки ситуации с противником относительно Кюсю».

- ↑ Skates, The Invasion of Japan, с. 84.

- ↑ Skates, The Invasion of Japan, с. 97.

- ↑ Frank, Downfall, с. 312—313.

- ↑ Frank, Downfall, с. 273—274.

- ↑ Frank, Downfall, с. 274—275.

- ↑ Frank, Downfall, с. 357.

- ↑ Frank, Downfall, с. 322—324: Glantz, David, «Soviet Invasion of Japan».

- ↑ Frank, Downfall, p. 135—137.

- ↑ Frank, Downfall, p. 137.

- ↑ Frank, Downfall, p. 137—138.

- ↑ Frank, Downfall, p. 138.

- ↑ Frank, Downfall, p. 140—141.

- ↑ 1 2 Frank, Downfall, p. 142.

- ↑ Frank, Downfall, p. 182.

- ↑ Frank, Downfall, p. 340.

- ↑ Frank, Downfall, p. 122.

- ↑ Giangreco, Dennis M. & Kathryn Moore, «[hnn.us/articles/1801.html Are New Purple Hearts Being Manufactured to Meet the Demand?]»; History News Network (December 1, 2003), Retrieved December 4, 2006.

Литература

- Frank, Richard B. Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire. — New York: Random House, 1999. — 512 с. — ISBN 067941424X.

- Skates, John Ray. The Invasion of Japan: Alternative to the Bomb. — Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1994. — ISBN 0872499723.

- Spector, Ronald H. Eagle against the sun : the American war with Japan. — Random House, 1985. — ISBN 9780394741017.

- Allen Thomas B. Code-Name Downfall. — New York: Simon & Schuster, 1995. — ISBN 0684804069.

- Drea Edward J. Japanese Preparations for the Defense of the Homeland & Intelligence Forecasting for the Invasion of Japan // In the Service of the Emperor: Essays on the Imperial Japanese Army. — Nebraska: University of Nebraska Press, 1998. — ISBN 0803217080.

- Day David. Reluctant Nation: Australia and the Allied Defeat of Japan, 1942–1945. — New York: Oxford University Press, 1992. — ISBN 0195532422.

- Feifer George. The Battle of Okinawa: The Blood and the Bomb. — Guilford, CT: The Lyons Press, 2001. — ISBN 1585742155.

- Thomas, Evan (March 2007). «The Last Kamikaze». World War II Magazine: 28.

Ссылки

Отрывок, характеризующий Операция «Даунфол»

– Так скажи, что до десятого числа жду ответа, а ежели десятого не получу известия, что все уехали, я сам должен буду все бросить и ехать в Лысые Горы.– Я, князь, только потому говорю, – сказал Берг, узнав князя Андрея, – что я должен исполнять приказания, потому что я всегда точно исполняю… Вы меня, пожалуйста, извините, – в чем то оправдывался Берг.

Что то затрещало в огне. Огонь притих на мгновенье; черные клубы дыма повалили из под крыши. Еще страшно затрещало что то в огне, и завалилось что то огромное.

– Урруру! – вторя завалившемуся потолку амбара, из которого несло запахом лепешек от сгоревшего хлеба, заревела толпа. Пламя вспыхнуло и осветило оживленно радостные и измученные лица людей, стоявших вокруг пожара.

Человек во фризовой шинели, подняв кверху руку, кричал:

– Важно! пошла драть! Ребята, важно!..

– Это сам хозяин, – послышались голоса.

– Так, так, – сказал князь Андрей, обращаясь к Алпатычу, – все передай, как я тебе говорил. – И, ни слова не отвечая Бергу, замолкшему подле него, тронул лошадь и поехал в переулок.

От Смоленска войска продолжали отступать. Неприятель шел вслед за ними. 10 го августа полк, которым командовал князь Андрей, проходил по большой дороге, мимо проспекта, ведущего в Лысые Горы. Жара и засуха стояли более трех недель. Каждый день по небу ходили курчавые облака, изредка заслоняя солнце; но к вечеру опять расчищало, и солнце садилось в буровато красную мглу. Только сильная роса ночью освежала землю. Остававшиеся на корню хлеба сгорали и высыпались. Болота пересохли. Скотина ревела от голода, не находя корма по сожженным солнцем лугам. Только по ночам и в лесах пока еще держалась роса, была прохлада. Но по дороге, по большой дороге, по которой шли войска, даже и ночью, даже и по лесам, не было этой прохлады. Роса не заметна была на песочной пыли дороги, встолченной больше чем на четверть аршина. Как только рассветало, начиналось движение. Обозы, артиллерия беззвучно шли по ступицу, а пехота по щиколку в мягкой, душной, не остывшей за ночь, жаркой пыли. Одна часть этой песочной пыли месилась ногами и колесами, другая поднималась и стояла облаком над войском, влипая в глаза, в волоса, в уши, в ноздри и, главное, в легкие людям и животным, двигавшимся по этой дороге. Чем выше поднималось солнце, тем выше поднималось облако пыли, и сквозь эту тонкую, жаркую пыль на солнце, не закрытое облаками, можно было смотреть простым глазом. Солнце представлялось большим багровым шаром. Ветра не было, и люди задыхались в этой неподвижной атмосфере. Люди шли, обвязавши носы и рты платками. Приходя к деревне, все бросалось к колодцам. Дрались за воду и выпивали ее до грязи.

Князь Андрей командовал полком, и устройство полка, благосостояние его людей, необходимость получения и отдачи приказаний занимали его. Пожар Смоленска и оставление его были эпохой для князя Андрея. Новое чувство озлобления против врага заставляло его забывать свое горе. Он весь был предан делам своего полка, он был заботлив о своих людях и офицерах и ласков с ними. В полку его называли наш князь, им гордились и его любили. Но добр и кроток он был только с своими полковыми, с Тимохиным и т. п., с людьми совершенно новыми и в чужой среде, с людьми, которые не могли знать и понимать его прошедшего; но как только он сталкивался с кем нибудь из своих прежних, из штабных, он тотчас опять ощетинивался; делался злобен, насмешлив и презрителен. Все, что связывало его воспоминание с прошедшим, отталкивало его, и потому он старался в отношениях этого прежнего мира только не быть несправедливым и исполнять свой долг.

Правда, все в темном, мрачном свете представлялось князю Андрею – особенно после того, как оставили Смоленск (который, по его понятиям, можно и должно было защищать) 6 го августа, и после того, как отец, больной, должен был бежать в Москву и бросить на расхищение столь любимые, обстроенные и им населенные Лысые Горы; но, несмотря на то, благодаря полку князь Андрей мог думать о другом, совершенно независимом от общих вопросов предмете – о своем полку. 10 го августа колонна, в которой был его полк, поравнялась с Лысыми Горами. Князь Андрей два дня тому назад получил известие, что его отец, сын и сестра уехали в Москву. Хотя князю Андрею и нечего было делать в Лысых Горах, он, с свойственным ему желанием растравить свое горе, решил, что он должен заехать в Лысые Горы.

Он велел оседлать себе лошадь и с перехода поехал верхом в отцовскую деревню, в которой он родился и провел свое детство. Проезжая мимо пруда, на котором всегда десятки баб, переговариваясь, били вальками и полоскали свое белье, князь Андрей заметил, что на пруде никого не было, и оторванный плотик, до половины залитый водой, боком плавал посредине пруда. Князь Андрей подъехал к сторожке. У каменных ворот въезда никого не было, и дверь была отперта. Дорожки сада уже заросли, и телята и лошади ходили по английскому парку. Князь Андрей подъехал к оранжерее; стекла были разбиты, и деревья в кадках некоторые повалены, некоторые засохли. Он окликнул Тараса садовника. Никто не откликнулся. Обогнув оранжерею на выставку, он увидал, что тесовый резной забор весь изломан и фрукты сливы обдерганы с ветками. Старый мужик (князь Андрей видал его у ворот в детстве) сидел и плел лапоть на зеленой скамеечке.

Он был глух и не слыхал подъезда князя Андрея. Он сидел на лавке, на которой любил сиживать старый князь, и около него было развешено лычко на сучках обломанной и засохшей магнолии.

Князь Андрей подъехал к дому. Несколько лип в старом саду были срублены, одна пегая с жеребенком лошадь ходила перед самым домом между розанами. Дом был заколочен ставнями. Одно окно внизу было открыто. Дворовый мальчик, увидав князя Андрея, вбежал в дом.

Алпатыч, услав семью, один оставался в Лысых Горах; он сидел дома и читал Жития. Узнав о приезде князя Андрея, он, с очками на носу, застегиваясь, вышел из дома, поспешно подошел к князю и, ничего не говоря, заплакал, целуя князя Андрея в коленку.

Потом он отвернулся с сердцем на свою слабость и стал докладывать ему о положении дел. Все ценное и дорогое было отвезено в Богучарово. Хлеб, до ста четвертей, тоже был вывезен; сено и яровой, необыкновенный, как говорил Алпатыч, урожай нынешнего года зеленым взят и скошен – войсками. Мужики разорены, некоторый ушли тоже в Богучарово, малая часть остается.

Князь Андрей, не дослушав его, спросил, когда уехали отец и сестра, разумея, когда уехали в Москву. Алпатыч отвечал, полагая, что спрашивают об отъезде в Богучарово, что уехали седьмого, и опять распространился о долах хозяйства, спрашивая распоряжении.

– Прикажете ли отпускать под расписку командам овес? У нас еще шестьсот четвертей осталось, – спрашивал Алпатыч.

«Что отвечать ему? – думал князь Андрей, глядя на лоснеющуюся на солнце плешивую голову старика и в выражении лица его читая сознание того, что он сам понимает несвоевременность этих вопросов, но спрашивает только так, чтобы заглушить и свое горе.

– Да, отпускай, – сказал он.

– Ежели изволили заметить беспорядки в саду, – говорил Алпатыч, – то невозмежио было предотвратить: три полка проходили и ночевали, в особенности драгуны. Я выписал чин и звание командира для подачи прошения.

– Ну, что ж ты будешь делать? Останешься, ежели неприятель займет? – спросил его князь Андрей.

Алпатыч, повернув свое лицо к князю Андрею, посмотрел на него; и вдруг торжественным жестом поднял руку кверху.

– Он мой покровитель, да будет воля его! – проговорил он.

Толпа мужиков и дворовых шла по лугу, с открытыми головами, приближаясь к князю Андрею.

– Ну прощай! – сказал князь Андрей, нагибаясь к Алпатычу. – Уезжай сам, увози, что можешь, и народу вели уходить в Рязанскую или в Подмосковную. – Алпатыч прижался к его ноге и зарыдал. Князь Андрей осторожно отодвинул его и, тронув лошадь, галопом поехал вниз по аллее.

На выставке все так же безучастно, как муха на лице дорогого мертвеца, сидел старик и стукал по колодке лаптя, и две девочки со сливами в подолах, которые они нарвали с оранжерейных деревьев, бежали оттуда и наткнулись на князя Андрея. Увидав молодого барина, старшая девочка, с выразившимся на лице испугом, схватила за руку свою меньшую товарку и с ней вместе спряталась за березу, не успев подобрать рассыпавшиеся зеленые сливы.

Князь Андрей испуганно поспешно отвернулся от них, боясь дать заметить им, что он их видел. Ему жалко стало эту хорошенькую испуганную девочку. Он боялся взглянуть на нее, по вместе с тем ему этого непреодолимо хотелось. Новое, отрадное и успокоительное чувство охватило его, когда он, глядя на этих девочек, понял существование других, совершенно чуждых ему и столь же законных человеческих интересов, как и те, которые занимали его. Эти девочки, очевидно, страстно желали одного – унести и доесть эти зеленые сливы и не быть пойманными, и князь Андрей желал с ними вместе успеха их предприятию. Он не мог удержаться, чтобы не взглянуть на них еще раз. Полагая себя уже в безопасности, они выскочили из засады и, что то пища тоненькими голосками, придерживая подолы, весело и быстро бежали по траве луга своими загорелыми босыми ножонками.

Князь Андрей освежился немного, выехав из района пыли большой дороги, по которой двигались войска. Но недалеко за Лысыми Горами он въехал опять на дорогу и догнал свой полк на привале, у плотины небольшого пруда. Был второй час после полдня. Солнце, красный шар в пыли, невыносимо пекло и жгло спину сквозь черный сюртук. Пыль, все такая же, неподвижно стояла над говором гудевшими, остановившимися войсками. Ветру не было, В проезд по плотине на князя Андрея пахнуло тиной и свежестью пруда. Ему захотелось в воду – какая бы грязная она ни была. Он оглянулся на пруд, с которого неслись крики и хохот. Небольшой мутный с зеленью пруд, видимо, поднялся четверти на две, заливая плотину, потому что он был полон человеческими, солдатскими, голыми барахтавшимися в нем белыми телами, с кирпично красными руками, лицами и шеями. Все это голое, белое человеческое мясо с хохотом и гиком барахталось в этой грязной луже, как караси, набитые в лейку. Весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно.

Один молодой белокурый солдат – еще князь Андрей знал его – третьей роты, с ремешком под икрой, крестясь, отступал назад, чтобы хорошенько разбежаться и бултыхнуться в воду; другой, черный, всегда лохматый унтер офицер, по пояс в воде, подергивая мускулистым станом, радостно фыркал, поливая себе голову черными по кисти руками. Слышалось шлепанье друг по другу, и визг, и уханье.

На берегах, на плотине, в пруде, везде было белое, здоровое, мускулистое мясо. Офицер Тимохин, с красным носиком, обтирался на плотине и застыдился, увидав князя, однако решился обратиться к нему:

– То то хорошо, ваше сиятельство, вы бы изволили! – сказал он.

– Грязно, – сказал князь Андрей, поморщившись.

– Мы сейчас очистим вам. – И Тимохин, еще не одетый, побежал очищать.

– Князь хочет.

– Какой? Наш князь? – заговорили голоса, и все заторопились так, что насилу князь Андрей успел их успокоить. Он придумал лучше облиться в сарае.

«Мясо, тело, chair a canon [пушечное мясо]! – думал он, глядя и на свое голое тело, и вздрагивая не столько от холода, сколько от самому ему непонятного отвращения и ужаса при виде этого огромного количества тел, полоскавшихся в грязном пруде.

7 го августа князь Багратион в своей стоянке Михайловке на Смоленской дороге писал следующее:

«Милостивый государь граф Алексей Андреевич.

(Он писал Аракчееву, но знал, что письмо его будет прочтено государем, и потому, насколько он был к тому способен, обдумывал каждое свое слово.)

Я думаю, что министр уже рапортовал об оставлении неприятелю Смоленска. Больно, грустно, и вся армия в отчаянии, что самое важное место понапрасну бросили. Я, с моей стороны, просил лично его убедительнейшим образом, наконец и писал; но ничто его не согласило. Я клянусь вам моею честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он бы мог потерять половину армии, но не взять Смоленска. Войска наши так дрались и так дерутся, как никогда. Я удержал с 15 тысячами более 35 ти часов и бил их; но он не хотел остаться и 14 ти часов. Это стыдно, и пятно армии нашей; а ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно. Ежели он доносит, что потеря велика, – неправда; может быть, около 4 тысяч, не более, но и того нет. Хотя бы и десять, как быть, война! Но зато неприятель потерял бездну…

Что стоило еще оставаться два дни? По крайней мере, они бы сами ушли; ибо не имели воды напоить людей и лошадей. Он дал слово мне, что не отступит, но вдруг прислал диспозицию, что он в ночь уходит. Таким образом воевать не можно, и мы можем неприятеля скоро привести в Москву…

Слух носится, что вы думаете о мире. Чтобы помириться, боже сохрани! После всех пожертвований и после таких сумасбродных отступлений – мириться: вы поставите всю Россию против себя, и всякий из нас за стыд поставит носить мундир. Ежели уже так пошло – надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах…

Надо командовать одному, а не двум. Ваш министр, может, хороший по министерству; но генерал не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего Отечества… Я, право, с ума схожу от досады; простите мне, что дерзко пишу. Видно, тот не любит государя и желает гибели нам всем, кто советует заключить мир и командовать армиею министру. Итак, я пишу вам правду: готовьте ополчение. Ибо министр самым мастерским образом ведет в столицу за собою гостя. Большое подозрение подает всей армии господин флигель адъютант Вольцоген. Он, говорят, более Наполеона, нежели наш, и он советует все министру. Я не токмо учтив против него, но повинуюсь, как капрал, хотя и старее его. Это больно; но, любя моего благодетеля и государя, – повинуюсь. Только жаль государя, что вверяет таким славную армию. Вообразите, что нашею ретирадою мы потеряли людей от усталости и в госпиталях более 15 тысяч; а ежели бы наступали, того бы не было. Скажите ради бога, что наша Россия – мать наша – скажет, что так страшимся и за что такое доброе и усердное Отечество отдаем сволочам и вселяем в каждого подданного ненависть и посрамление. Чего трусить и кого бояться?. Я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и все имеет худые качества. Вся армия плачет совершенно и ругают его насмерть…»

В числе бесчисленных подразделений, которые можно сделать в явлениях жизни, можно подразделить их все на такие, в которых преобладает содержание, другие – в которых преобладает форма. К числу таковых, в противоположность деревенской, земской, губернской, даже московской жизни, можно отнести жизнь петербургскую, в особенности салонную. Эта жизнь неизменна.

С 1805 года мы мирились и ссорились с Бонапартом, мы делали конституции и разделывали их, а салон Анны Павловны и салон Элен были точно такие же, какие они были один семь лет, другой пять лет тому назад. Точно так же у Анны Павловны говорили с недоумением об успехах Бонапарта и видели, как в его успехах, так и в потакании ему европейских государей, злостный заговор, имеющий единственной целью неприятность и беспокойство того придворного кружка, которого представительницей была Анна Павловна. Точно так же у Элен, которую сам Румянцев удостоивал своим посещением и считал замечательно умной женщиной, точно так же как в 1808, так и в 1812 году с восторгом говорили о великой нации и великом человеке и с сожалением смотрели на разрыв с Францией, который, по мнению людей, собиравшихся в салоне Элен, должен был кончиться миром.

В последнее время, после приезда государя из армии, произошло некоторое волнение в этих противоположных кружках салонах и произведены были некоторые демонстрации друг против друга, но направление кружков осталось то же. В кружок Анны Павловны принимались из французов только закоренелые легитимисты, и здесь выражалась патриотическая мысль о том, что не надо ездить во французский театр и что содержание труппы стоит столько же, сколько содержание целого корпуса. За военными событиями следилось жадно, и распускались самые выгодные для нашей армии слухи. В кружке Элен, румянцевском, французском, опровергались слухи о жестокости врага и войны и обсуживались все попытки Наполеона к примирению. В этом кружке упрекали тех, кто присоветывал слишком поспешные распоряжения о том, чтобы приготавливаться к отъезду в Казань придворным и женским учебным заведениям, находящимся под покровительством императрицы матери. Вообще все дело войны представлялось в салоне Элен пустыми демонстрациями, которые весьма скоро кончатся миром, и царствовало мнение Билибина, бывшего теперь в Петербурге и домашним у Элен (всякий умный человек должен был быть у нее), что не порох, а те, кто его выдумали, решат дело. В этом кружке иронически и весьма умно, хотя весьма осторожно, осмеивали московский восторг, известие о котором прибыло вместе с государем в Петербург.

В кружке Анны Павловны, напротив, восхищались этими восторгами и говорили о них, как говорит Плутарх о древних. Князь Василий, занимавший все те же важные должности, составлял звено соединения между двумя кружками. Он ездил к ma bonne amie [своему достойному другу] Анне Павловне и ездил dans le salon diplomatique de ma fille [в дипломатический салон своей дочери] и часто, при беспрестанных переездах из одного лагеря в другой, путался и говорил у Анны Павловны то, что надо было говорить у Элен, и наоборот.

Вскоре после приезда государя князь Василий разговорился у Анны Павловны о делах войны, жестоко осуждая Барклая де Толли и находясь в нерешительности, кого бы назначить главнокомандующим. Один из гостей, известный под именем un homme de beaucoup de merite [человек с большими достоинствами], рассказав о том, что он видел нынче выбранного начальником петербургского ополчения Кутузова, заседающего в казенной палате для приема ратников, позволил себе осторожно выразить предположение о том, что Кутузов был бы тот человек, который удовлетворил бы всем требованиям.

Анна Павловна грустно улыбнулась и заметила, что Кутузов, кроме неприятностей, ничего не дал государю.

– Я говорил и говорил в Дворянском собрании, – перебил князь Василий, – но меня не послушали. Я говорил, что избрание его в начальники ополчения не понравится государю. Они меня не послушали.

– Все какая то мания фрондировать, – продолжал он. – И пред кем? И все оттого, что мы хотим обезьянничать глупым московским восторгам, – сказал князь Василий, спутавшись на минуту и забыв то, что у Элен надо было подсмеиваться над московскими восторгами, а у Анны Павловны восхищаться ими. Но он тотчас же поправился. – Ну прилично ли графу Кутузову, самому старому генералу в России, заседать в палате, et il en restera pour sa peine! [хлопоты его пропадут даром!] Разве возможно назначить главнокомандующим человека, который не может верхом сесть, засыпает на совете, человека самых дурных нравов! Хорошо он себя зарекомендовал в Букарещте! Я уже не говорю о его качествах как генерала, но разве можно в такую минуту назначать человека дряхлого и слепого, просто слепого? Хорош будет генерал слепой! Он ничего не видит. В жмурки играть… ровно ничего не видит!

Никто не возражал на это.

24 го июля это было совершенно справедливо. Но 29 июля Кутузову пожаловано княжеское достоинство. Княжеское достоинство могло означать и то, что от него хотели отделаться, – и потому суждение князя Василья продолжало быть справедливо, хотя он и не торопился ого высказывать теперь. Но 8 августа был собран комитет из генерал фельдмаршала Салтыкова, Аракчеева, Вязьмитинова, Лопухина и Кочубея для обсуждения дел войны. Комитет решил, что неудачи происходили от разноначалий, и, несмотря на то, что лица, составлявшие комитет, знали нерасположение государя к Кутузову, комитет, после короткого совещания, предложил назначить Кутузова главнокомандующим. И в тот же день Кутузов был назначен полномочным главнокомандующим армий и всего края, занимаемого войсками.

9 го августа князь Василий встретился опять у Анны Павловны с l'homme de beaucoup de merite [человеком с большими достоинствами]. L'homme de beaucoup de merite ухаживал за Анной Павловной по случаю желания назначения попечителем женского учебного заведения императрицы Марии Федоровны. Князь Василий вошел в комнату с видом счастливого победителя, человека, достигшего цели своих желаний.

– Eh bien, vous savez la grande nouvelle? Le prince Koutouzoff est marechal. [Ну с, вы знаете великую новость? Кутузов – фельдмаршал.] Все разногласия кончены. Я так счастлив, так рад! – говорил князь Василий. – Enfin voila un homme, [Наконец, вот это человек.] – проговорил он, значительно и строго оглядывая всех находившихся в гостиной. L'homme de beaucoup de merite, несмотря на свое желание получить место, не мог удержаться, чтобы не напомнить князю Василью его прежнее суждение. (Это было неучтиво и перед князем Василием в гостиной Анны Павловны, и перед Анной Павловной, которая так же радостно приняла эту весть; но он не мог удержаться.)

– Mais on dit qu'il est aveugle, mon prince? [Но говорят, он слеп?] – сказал он, напоминая князю Василью его же слова.

– Allez donc, il y voit assez, [Э, вздор, он достаточно видит, поверьте.] – сказал князь Василий своим басистым, быстрым голосом с покашливанием, тем голосом и с покашливанием, которым он разрешал все трудности. – Allez, il y voit assez, – повторил он. – И чему я рад, – продолжал он, – это то, что государь дал ему полную власть над всеми армиями, над всем краем, – власть, которой никогда не было ни у какого главнокомандующего. Это другой самодержец, – заключил он с победоносной улыбкой.

– Дай бог, дай бог, – сказала Анна Павловна. L'homme de beaucoup de merite, еще новичок в придворном обществе, желая польстить Анне Павловне, выгораживая ее прежнее мнение из этого суждения, сказал.

– Говорят, что государь неохотно передал эту власть Кутузову. On dit qu'il rougit comme une demoiselle a laquelle on lirait Joconde, en lui disant: «Le souverain et la patrie vous decernent cet honneur». [Говорят, что он покраснел, как барышня, которой бы прочли Жоконду, в то время как говорил ему: «Государь и отечество награждают вас этой честью».]

– Peut etre que la c?ur n'etait pas de la partie, [Может быть, сердце не вполне участвовало,] – сказала Анна Павловна.

– О нет, нет, – горячо заступился князь Василий. Теперь уже он не мог никому уступить Кутузова. По мнению князя Василья, не только Кутузов был сам хорош, но и все обожали его. – Нет, это не может быть, потому что государь так умел прежде ценить его, – сказал он.

– Дай бог только, чтобы князь Кутузов, – сказала Анпа Павловна, – взял действительную власть и не позволял бы никому вставлять себе палки в колеса – des batons dans les roues.

Князь Василий тотчас понял, кто был этот никому. Он шепотом сказал:

– Я верно знаю, что Кутузов, как непременное условие, выговорил, чтобы наследник цесаревич не был при армии: Vous savez ce qu'il a dit a l'Empereur? [Вы знаете, что он сказал государю?] – И князь Василий повторил слова, будто бы сказанные Кутузовым государю: «Я не могу наказать его, ежели он сделает дурно, и наградить, ежели он сделает хорошо». О! это умнейший человек, князь Кутузов, et quel caractere. Oh je le connais de longue date. [и какой характер. О, я его давно знаю.]

– Говорят даже, – сказал l'homme de beaucoup de merite, не имевший еще придворного такта, – что светлейший непременным условием поставил, чтобы сам государь не приезжал к армии.

Как только он сказал это, в одно мгновение князь Василий и Анна Павловна отвернулись от него и грустно, со вздохом о его наивности, посмотрели друг на друга.

В то время как это происходило в Петербурге, французы уже прошли Смоленск и все ближе и ближе подвигались к Москве. Историк Наполеона Тьер, так же, как и другие историки Наполеона, говорит, стараясь оправдать своего героя, что Наполеон был привлечен к стенам Москвы невольно. Он прав, как и правы все историки, ищущие объяснения событий исторических в воле одного человека; он прав так же, как и русские историки, утверждающие, что Наполеон был привлечен к Москве искусством русских полководцев. Здесь, кроме закона ретроспективности (возвратности), представляющего все прошедшее приготовлением к совершившемуся факту, есть еще взаимность, путающая все дело. Хороший игрок, проигравший в шахматы, искренно убежден, что его проигрыш произошел от его ошибки, и он отыскивает эту ошибку в начале своей игры, но забывает, что в каждом его шаге, в продолжение всей игры, были такие же ошибки, что ни один его ход не был совершенен. Ошибка, на которую он обращает внимание, заметна ему только потому, что противник воспользовался ею. Насколько же сложнее этого игра войны, происходящая в известных условиях времени, и где не одна воля руководит безжизненными машинами, а где все вытекает из бесчисленного столкновения различных произволов?

После Смоленска Наполеон искал сражения за Дорогобужем у Вязьмы, потом у Царева Займища; но выходило, что по бесчисленному столкновению обстоятельств до Бородина, в ста двадцати верстах от Москвы, русские не могли принять сражения. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву.

Moscou, la capitale asiatique de ce grand empire, la ville sacree des peuples d'Alexandre, Moscou avec ses innombrables eglises en forme de pagodes chinoises! [Москва, азиатская столица этой великой империи, священный город народов Александра, Москва с своими бесчисленными церквами, в форме китайских пагод!] Эта Moscou не давала покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к Цареву Займищу Наполеон верхом ехал на своем соловом энглизированном иноходчике, сопутствуемый гвардией, караулом, пажами и адъютантами. Начальник штаба Бертье отстал для того, чтобы допросить взятого кавалерией русского пленного. Он галопом, сопутствуемый переводчиком Lelorgne d'Ideville, догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь.

– Eh bien? [Ну?] – сказал Наполеон.

– Un cosaque de Platow [Платовский казак.] говорит, что корпус Платова соединяется с большой армией, что Кутузов назначен главнокомандующим. Tres intelligent et bavard! [Очень умный и болтун!]

Наполеон улыбнулся, велел дать этому казаку лошадь и привести его к себе. Он сам желал поговорить с ним. Несколько адъютантов поскакало, и через час крепостной человек Денисова, уступленный им Ростову, Лаврушка, в денщицкой куртке на французском кавалерийском седле, с плутовским и пьяным, веселым лицом подъехал к Наполеону. Наполеон велел ему ехать рядом с собой и начал спрашивать:

– Вы казак?

– Казак с, ваше благородие.

«Le cosaque ignorant la compagnie dans laquelle il se trouvait, car la simplicite de Napoleon n'avait rien qui put reveler a une imagination orientale la presence d'un souverain, s'entretint avec la plus extreme familiarite des affaires de la guerre actuelle», [Казак, не зная того общества, в котором он находился, потому что простота Наполеона не имела ничего такого, что бы могло открыть для восточного воображения присутствие государя, разговаривал с чрезвычайной фамильярностью об обстоятельствах настоящей войны.] – говорит Тьер, рассказывая этот эпизод. Действительно, Лаврушка, напившийся пьяным и оставивший барина без обеда, был высечен накануне и отправлен в деревню за курами, где он увлекся мародерством и был взят в плен французами. Лаврушка был один из тех грубых, наглых лакеев, видавших всякие виды, которые считают долгом все делать с подлостью и хитростью, которые готовы сослужить всякую службу своему барину и которые хитро угадывают барские дурные мысли, в особенности тщеславие и мелочность.

Попав в общество Наполеона, которого личность он очень хорошо и легко признал. Лаврушка нисколько не смутился и только старался от всей души заслужить новым господам.

Он очень хорошо знал, что это сам Наполеон, и присутствие Наполеона не могло смутить его больше, чем присутствие Ростова или вахмистра с розгами, потому что не было ничего у него, чего бы не мог лишить его ни вахмистр, ни Наполеон.

Он врал все, что толковалось между денщиками. Многое из этого была правда. Но когда Наполеон спросил его, как же думают русские, победят они Бонапарта или нет, Лаврушка прищурился и задумался.

Он увидал тут тонкую хитрость, как всегда во всем видят хитрость люди, подобные Лаврушке, насупился и помолчал.

– Оно значит: коли быть сраженью, – сказал он задумчиво, – и в скорости, так это так точно. Ну, а коли пройдет три дня апосля того самого числа, тогда, значит, это самое сражение в оттяжку пойдет.

Наполеону перевели это так: «Si la bataille est donnee avant trois jours, les Francais la gagneraient, mais que si elle serait donnee plus tard, Dieu seul sait ce qui en arrivrait», [«Ежели сражение произойдет прежде трех дней, то французы выиграют его, но ежели после трех дней, то бог знает что случится».] – улыбаясь передал Lelorgne d'Ideville. Наполеон не улыбнулся, хотя он, видимо, был в самом веселом расположении духа, и велел повторить себе эти слова.

Лаврушка заметил это и, чтобы развеселить его, сказал, притворяясь, что не знает, кто он.

– Знаем, у вас есть Бонапарт, он всех в мире побил, ну да об нас другая статья… – сказал он, сам не зная, как и отчего под конец проскочил в его словах хвастливый патриотизм. Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания, и Бонапарт улыбнулся. «Le jeune Cosaque fit sourire son puissant interlocuteur», [Молодой казак заставил улыбнуться своего могущественного собеседника.] – говорит Тьер. Проехав несколько шагов молча, Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет испытать действие, которое произведет sur cet enfant du Don [на это дитя Дона] известие о том, что тот человек, с которым говорит этот enfant du Don, есть сам император, тот самый император, который написал на пирамидах бессмертно победоносное имя.

Известие было передано.

Лаврушка (поняв, что это делалось, чтобы озадачить его, и что Наполеон думает, что он испугается), чтобы угодить новым господам, тотчас же притворился изумленным, ошеломленным, выпучил глаза и сделал такое же лицо, которое ему привычно было, когда его водили сечь. «A peine l'interprete de Napoleon, – говорит Тьер, – avait il parle, que le Cosaque, saisi d'une sorte d'ebahissement, no profera plus une parole et marcha les yeux constamment attaches sur ce conquerant, dont le nom avait penetre jusqu'a lui, a travers les steppes de l'Orient. Toute sa loquacite s'etait subitement arretee, pour faire place a un sentiment d'admiration naive et silencieuse. Napoleon, apres l'avoir recompense, lui fit donner la liberte, comme a un oiseau qu'on rend aux champs qui l'ont vu naitre». [Едва переводчик Наполеона сказал это казаку, как казак, охваченный каким то остолбенением, не произнес более ни одного слова и продолжал ехать, не спуская глаз с завоевателя, имя которого достигло до него через восточные степи. Вся его разговорчивость вдруг прекратилась и заменилась наивным и молчаливым чувством восторга. Наполеон, наградив казака, приказал дать ему свободу, как птице, которую возвращают ее родным полям.]

Наполеон поехал дальше, мечтая о той Moscou, которая так занимала его воображение, a l'oiseau qu'on rendit aux champs qui l'on vu naitre [птица, возвращенная родным полям] поскакал на аванпосты, придумывая вперед все то, чего не было и что он будет рассказывать у своих. Того же, что действительно с ним было, он не хотел рассказывать именно потому, что это казалось ему недостойным рассказа. Он выехал к казакам, расспросил, где был полк, состоявший в отряде Платова, и к вечеру же нашел своего барина Николая Ростова, стоявшего в Янкове и только что севшего верхом, чтобы с Ильиным сделать прогулку по окрестным деревням. Он дал другую лошадь Лаврушке и взял его с собой.

Княжна Марья не была в Москве и вне опасности, как думал князь Андрей.

После возвращения Алпатыча из Смоленска старый князь как бы вдруг опомнился от сна. Он велел собрать из деревень ополченцев, вооружить их и написал главнокомандующему письмо, в котором извещал его о принятом им намерении оставаться в Лысых Горах до последней крайности, защищаться, предоставляя на его усмотрение принять или не принять меры для защиты Лысых Гор, в которых будет взят в плен или убит один из старейших русских генералов, и объявил домашним, что он остается в Лысых Горах.

Но, оставаясь сам в Лысых Горах, князь распорядился об отправке княжны и Десаля с маленьким князем в Богучарово и оттуда в Москву. Княжна Марья, испуганная лихорадочной, бессонной деятельностью отца, заменившей его прежнюю опущенность, не могла решиться оставить его одного и в первый раз в жизни позволила себе не повиноваться ему. Она отказалась ехать, и на нее обрушилась страшная гроза гнева князя. Он напомнил ей все, в чем он был несправедлив против нее. Стараясь обвинить ее, он сказал ей, что она измучила его, что она поссорила его с сыном, имела против него гадкие подозрения, что она задачей своей жизни поставила отравлять его жизнь, и выгнал ее из своего кабинета, сказав ей, что, ежели она не уедет, ему все равно. Он сказал, что знать не хочет о ее существовании, но вперед предупреждает ее, чтобы она не смела попадаться ему на глаза. То, что он, вопреки опасений княжны Марьи, не велел насильно увезти ее, а только не приказал ей показываться на глаза, обрадовало княжну Марью. Она знала, что это доказывало то, что в самой тайне души своей он был рад, что она оставалась дома и не уехала.

На другой день после отъезда Николушки старый князь утром оделся в полный мундир и собрался ехать главнокомандующему. Коляска уже была подана. Княжна Марья видела, как он, в мундире и всех орденах, вышел из дома и пошел в сад сделать смотр вооруженным мужикам и дворовым. Княжна Марья свдела у окна, прислушивалась к его голосу, раздававшемуся из сада. Вдруг из аллеи выбежало несколько людей с испуганными лицами.

Княжна Марья выбежала на крыльцо, на цветочную дорожку и в аллею. Навстречу ей подвигалась большая толпа ополченцев и дворовых, и в середине этой толпы несколько людей под руки волокли маленького старичка в мундире и орденах. Княжна Марья подбежала к нему и, в игре мелкими кругами падавшего света, сквозь тень липовой аллеи, не могла дать себе отчета в том, какая перемена произошла в его лице. Одно, что она увидала, было то, что прежнее строгое и решительное выражение его лица заменилось выражением робости и покорности. Увидав дочь, он зашевелил бессильными губами и захрипел. Нельзя было понять, чего он хотел. Его подняли на руки, отнесли в кабинет и положили на тот диван, которого он так боялся последнее время.

Привезенный доктор в ту же ночь пустил кровь и объявил, что у князя удар правой стороны.

В Лысых Горах оставаться становилось более и более опасным, и на другой день после удара князя, повезли в Богучарово. Доктор поехал с ними.

Когда они приехали в Богучарово, Десаль с маленьким князем уже уехали в Москву.

Все в том же положении, не хуже и не лучше, разбитый параличом, старый князь три недели лежал в Богучарове в новом, построенном князем Андреем, доме. Старый князь был в беспамятстве; он лежал, как изуродованный труп. Он не переставая бормотал что то, дергаясь бровями и губами, и нельзя было знать, понимал он или нет то, что его окружало. Одно можно было знать наверное – это то, что он страдал и, чувствовал потребность еще выразить что то. Но что это было, никто не мог понять; был ли это какой нибудь каприз больного и полусумасшедшего, относилось ли это до общего хода дел, или относилось это до семейных обстоятельств?

Доктор говорил, что выражаемое им беспокойство ничего не значило, что оно имело физические причины; но княжна Марья думала (и то, что ее присутствие всегда усиливало его беспокойство, подтверждало ее предположение), думала, что он что то хотел сказать ей. Он, очевидно, страдал и физически и нравственно.

Надежды на исцеление не было. Везти его было нельзя. И что бы было, ежели бы он умер дорогой? «Не лучше ли бы было конец, совсем конец! – иногда думала княжна Марья. Она день и ночь, почти без сна, следила за ним, и, страшно сказать, она часто следила за ним не с надеждой найти призкаки облегчения, но следила, часто желая найти признаки приближения к концу.

Как ни странно было княжне сознавать в себе это чувство, но оно было в ней. И что было еще ужаснее для княжны Марьи, это было то, что со времени болезни ее отца (даже едва ли не раньше, не тогда ли уж, когда она, ожидая чего то, осталась с ним) в ней проснулись все заснувшие в ней, забытые личные желания и надежды. То, что годами не приходило ей в голову – мысли о свободной жизни без вечного страха отца, даже мысли о возможности любви и семейного счастия, как искушения дьявола, беспрестанно носились в ее воображении. Как ни отстраняла она от себя, беспрестанно ей приходили в голову вопросы о том, как она теперь, после того, устроит свою жизнь. Это были искушения дьявола, и княжна Марья знала это. Она знала, что единственное орудие против него была молитва, и она пыталась молиться. Она становилась в положение молитвы, смотрела на образа, читала слова молитвы, но не могла молиться. Она чувствовала, что теперь ее охватил другой мир – житейской, трудной и свободной деятельности, совершенно противоположный тому нравственному миру, в который она была заключена прежде и в котором лучшее утешение была молитва. Она не могла молиться и не могла плакать, и житейская забота охватила ее.

Оставаться в Вогучарове становилось опасным. Со всех сторон слышно было о приближающихся французах, и в одной деревне, в пятнадцати верстах от Богучарова, была разграблена усадьба французскими мародерами.