Осада Минорки (1781)

Координаты: 39°52′00″ с. ш. 4°18′00″ в. д. / 39.86667° с. ш. 4.30000° в. д. (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=39.86667&mlon=4.30000&zoom=14 (O)] (Я)

| Siege of Minorca | |||

| Основной конфликт: Война за независимость США | |||

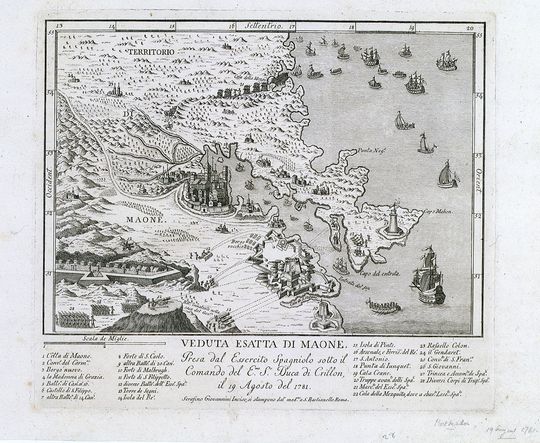

Порт-Маон, 1781 | |||

| Дата | |||

|---|---|---|---|

| Место | |||

| Итог |

победа испанцев и французов | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

Осада Минорки (1781) — пятимесячная осада укреплений вокруг порт-Маон в ходе американской революционной войны, завершившаяся штурмом в 1782 году. Отвоеванный испанцами остров остался за Испанией по окончании войны.

Предыстория

Находившийся в британских руках с 1763 года остров Минорка представлял собой важную стратегическую позицию в западном Средиземноморье, особенно ценную для флота благодаря прекрасной закрытой гавани Порт-Маон.

Захваченный англичанами, затем отбитый испанцами в ходе Семилетней войны и наконец, полученный Англией по Парижскому миру он, по своему положению, позволял контролировать как средиземноморские порты Испании и Италии, так и, всего важнее, французскую военно-морскую базу Тулон, то есть все сильнейшие базы в западной части Средиземного моря.

За время борьбы за Маон, сменявшиеся хозяева построили здесь укрепления (форт Сан-Карлос), верфь и киленбанку (Джорджтаун, современный Эль Кастель), склады, и оборудовали порт. От этого его ценность естественно выросла. Сам остров, хотя и не слишком плодородный, мог отчасти поддерживать население за счет собственного сельского хозяйства и рыболовства. Наконец, в военное время он служил базой для приватирства: лицензии выдавались прямо на месте губернатором.

Обладание островом было среди причин, побудивших Испанию вступить в войну. В отличие от Франции, она ни в коей мере не была заинтересована в американской независимости.[1] Её мотивы были вполне конкретны: возвратить потерянные в предыдущей войне владения. Хотя к 1781 году Гибралтар все ещё не давался им в руки, они решили переключить внимание на Минорку.[2] С испанской точки зрения, эти операции были просто восстановлением статус-кво, существовавшего до 1756 года.[2][3]

Высадка

С помощью взятых взаймы 8000 французов и 100 пушек герцога де Крильона (и под его командованием), бурбоны высадились в августе и скоро захватили весь остров, за исключением укреплений при входе в гавань: замка Сан-Филипп и форта Сан-Карлос.[1]

Планом предусматривался одновременный захват всех важных пунктов острова, включая все большие бухты. Но расчет был на то, что британцы не опознают приближавшуюся эскадру как вражескую. На самом же деле внезапности достичь не удалось. Большинство находящихся на острове войск (за исключением примерно 200 солдат в других пунктах) и часть жителей укрылись за стенами в Сан-Филипп, и посыльное судно с известиями ушло в Ливорно.[4] В плену оказались часть проживающих на острове британцев и привозных рабочих (около 2600 человек), но люди в крепости были настроены обороняться и ожидать помощи извне.

Поэтому начальный успех испанцев не завершился быстрой победой. Они перешли к длительной осаде. К 23 августа на острове было около 7000 испанцев, позже высадились ещё 3000. Обеспечивавшая их французская эскадра де Гишена большей частью вернулась в Брест.

Осада

Когда весть о вторжении, примерно через четыре недели, дошла до Британии, газеты сообщили, что гарнизон насчитывает около 5660 человек. Однако из этого числа 1500 были местное ополчение, и 400 гражданские. Очень немногие из них ушли в крепость, за исключением некоторых торговцев: арабов, евреев, греков и т. д., которых англичане приветствовали на Менорке (остальных членов североафриканской и еврейской общины захватчики выслали 11 сентября, а вскоре после этого и других иностранных подданных). Кроме того, в число солдат газеты включили захваченных в других местах на острове, так что реально в форту было около 3000 — а возможно, даже эта цифра преувеличена.

Вскоре начались осадные работы вокруг Сан-Филипп, и ещё важнее на Ла Мола, на противоположной стороне от входа в гавань, и в Бинисиада, недалеко от Джорджтауна. Англичане не собирались облегчать им жизнь, они направили свои пушки на места работ, а иногда делали вылазки из форта. Самая серьёзная вылазка состоялась 11 октября, когда от 400 до 700 (согласно испанским газетам) человек пересекли гавань и захватили в Ла Мола 80 солдат и 8 офицеров. Испанские войска пустились в погоню, но слишком поздно; офицеры были позже освобождены под честное слово больше не воевать, если только их не обменяют на пленных британских офицеров. Трое британских солдат были убиты. Хотя эта вылазка была успешна, отношения между Мюррем и его заместителем, генерал-лейтенантом сэром Уильямом Дрейпером (англ. William Draper), стали натянутыми из-за споров о разграничении власти, и позже только ухудшались.

Ещё до этого, среди войск де Крильона было значительное недовольство, экспедицию сравнивали с безуспешным испанским нападением на город Аргель (в Алжире) в 1775 году. В этой связи были вызваны подкрепления, и по совпадению, первая партия прибыла в Форнеллс из Марселя на следующий день после вылазки. К 23 октября две бригады (французская и немецкая), всего 3886 человек, присоединились к 10 411 уже находившимся на острове. В это же время, испанское правительство запросило де Крильон испробовать другую стратегию. Среди довольно путаных докладов, просочившихся в Англию с Минорки, с задержкой на несколько месяцев, были два письма опубликованные в лондонских газетах в конце января 1782 года. Одно, от Мюррея к де Крильону, от 16 октября 1781 года, резко напоминает ему, что фамильное древо Мюррея не менее благородно, чем герцога, и что когда король просил покойного герцога де Крильон предать свою честь, он отказался. Другое письмо содержит ответ де Крильона, где говорится, что лично он с удовлетворением принимает критику Мюррея. Причиной этого обмена письмами было предложение губернатору в 500 000 песо (тогда чуть более £100 000) плюс гарантированный чин в испанской или французской армии, в обмен на капитуляцию.

Все это время Королевский флот возле острова не появлялся: озабоченное судьбой Гибралтара, британское правительство не имело свободных кораблей для доставки войск и снятия осады. 23 мая 1781 года посланный все же вице-адмиралом Дарби отряд под конвоем HMS Flora (36) и HMS Crescent (28) наткнулся на нового противника — голландцев Castor и Briel (оба 36-пушечные). Хотя Flora в конце концов одержала победу и даже выручила Crescent, но только после того, как он сдался Briel.[5]

Бомбардировка и капитуляция

11 ноября начали обстрел батареи осадных мортир. В первые пару дней в крепости был поврежден только лафет малой 6-фунтовой пушки. Одна мортирная батарея была уничтожена, когда снаряд, выпущенный из крепости, попал в пороховой погреб. Британским артиллеристам также удалось потопить транспорт снабжения, разгружавшийся у стенки в Джорджтауне. Об этом сообщается в двух письмах от генерала Мюррея, от 12 и 13 ноября, которые как-то попали в Англию 4 декабря.[6] Были также письма от британского правительства Мюррею, с восхвалениями храбрости гарнизона и обещаниями помочь как только будет возможно. На самом деле, при продолжающейся осаде Гибралтара, в Англии надеялись лишь на многочисленные усовершенствования, сделанные в Сан-Филипп после провала 1756 года — в том числе на годовой запас продовольствия.

После почти двух месяцев артиллерийского обстрела форта, на 6 января 1782 был назначен финальный штурм. В первые дни атаки, усиленная бомбардировка из 100 пушек и 35 мортир нанесла такой ущерб внешним укреплениям, что Мюррей принужден был отвести все свои войска в пределы внутренней цитадели. Однако, как только обстрел ослабевал, обороняющиеся сами начинали бомбардировки позиций противника из более чем 200 пушек и 40 мортир — а 12 января они сумели потопить ещё один транспорт. Через три дня нападавшие расквитались, и подожгли зажигательной гранатой ключевой склад, где хранились, среди прочего, основные запасы солонины, которые горели в течение четырёх дней. Примерно в это же время, отношения между губернатором Мюрреем и вице-губернатором Дрейпером окончательно разладились, и после неприятного инцидента последний был отстранен от обязанностей.

Потеря мяса для гарнизона была не очень страшна. Но укрепления форта не включали защиту огородов, поэтому жители не имели доступа к свежим овощам — самому надежному лекарству от цинги которая, как теперь известно, вызывается дефицитом витамина. Все больше солдат обнаруживали серьёзные симптомы, и в начале февраля число больных росло на 50 и более в день. Чтобы следить за всеми пунктами сложной обороны, требовалось 415 человек. К 3 февраля только 660 были в состоянии выполнять хоть какие-то обязанности, то есть в гарнизоне не хватало 170 человек до 830, необходимых для караула в две смены.[7] Из этих 660 человек, 560 показали признаки цинги, а несколько погибли на посту, решив не сообщать о своем состоянии медикам.

После нескольких донесений от врачей, 4 февраля 1782 года генерал Мюррей направил герцогу де Крильону условия сдачи из десяти пунктов, основанные на принципе, что гарнизон должен быть обеспечен транспортом обратно в Великобританию, за который заплатит британское правительство. Они были отвергнуты, так как де Крильон имел инструкции настаивать, чтобы гарнизон был объявлен военнопленными. Но он явно намекнул на возможность компромисса. Окончательное соглашение, принятое обеими сторонами 5 февраля и подписанное 6 февраля гласило, что люди становятся военнопленными временно, пока ждут транспортов, и даже предусматривало, что:

принимая во внимание упорство и доблесть, которые генерал Мюррей и его люди показали в храброй обороне, им будет разрешено выходить с оружием в руках, барабанным боем, зажженными фитилями, и развернутыми знаменами, до тех пор пока, пройдя посреди армии, они должны будут сложить оружие и знамена.

Оригинальный текст (англ.)in Consideration of the Constancy and Valour which General Murray and his Men have shewn in their brave Defence, they shall be permitted to go out with their Arms shouldered, Drums beating, lighted Matches, and Colours flying, till having marched through the Midst of the Army, they shall lay down their Arms and Colours[7]

Это примерно 950 человек которые ещё могли ходить и проделали, маршируя сквозь ряды испанских и французских войск, выстроенных по обе стороны дороги от крепости Сан-Филипп до Джорджтауна, где защитники сложили оружие и сдались «одному только Богу». Хотя Мюррей смотрел прямо перед собой, де Крильон и его заместитель барон де Фалькенхайн сообщили ему, что многие из французов и испанцев от этого зрелища плакали. В некотором отношении, де Крильон и его подчиненные вышли далеко за рамки соглашения, и Мюррей отметил, что они предоставили «все что могли, для восстановлению наших сил».[7]

Последствия

Gaceta de Madrid (22 февраля 1782 г.) оценивает испанские потери в 184 убитых и 380 раненых. По данным рапорта в London Gazette,[7] в конце осады 59 человек из британского гарнизона были убиты. Следовательно, остается 2481 человек военных, в том числе 149 раненых, сдавшихся в плен. Остается предположить, что либо многие смерти от цинги не были учтены, либо более ранние британские заявления о размерах гарнизона сильно преувеличены. Также среди вышедших из форта после капитуляции были 43 гражданских, 154 жен и 212 детей.[7] Сама крепость, после некоторых обсуждений среди испанских военных, была разрушена с тем, чтобы всемерно затруднить ремонт, так что даже если бы она пала перед внезапным нападением, подобным задуманному де Крильоном, её нельзя было бы использовать против испанцев.

За свои успехи де Крильон получил титул «герцог Маонский» (исп. duque de Mahón) и был назначен командующим приступом Гибралтара, где он составил смелый план штурма цитадели. Генерал-лейтенант Джеймс Мюррей предстал перед военно-полевым судом в ноябре 1782 года по обвинениям, предъявленным Уильямом Дрейпером. Мюррей был признан виновным лишь в двух нарушениях (из которых наиболее серьёзным была отдача унизительного для его заместителя приказа — та искра, которая привела к отстранению Дрейпера в январе). В январе 1783 года он был присужден к выговору, а вскоре после этого, по прямому вмешательству короля Георга III, он получил извинения от Дрейпера за некоторые высказывания вне суда, которые иначе могли бы привести к дуэли. В Февраля он был повышен до полного генерала, но поскольку ещё в осаде прошел 60-летний рубеж, он так и не вернулся к активной службе, хотя и стал в 1789 году полковником 21-го полка фузильеров.[8]

Что касается британской Минорки, она стала жертвой политики Кабинета, принесенной ради других владений: не желая выделять корабли и войска для обороны, правительство просто оставило её на милость противника.[1] Британия снова захватила Минорку в 1798 году во время Французской революционной войны, но окончательно вернула её Испании в 1802 году по Амьенскому договору.

Напишите отзыв о статье "Осада Минорки (1781)"

Примечания

- ↑ 1 2 3 Navies and the American Revolution, 1775−1783. Robert Gardiner, ed. Chatham Publishing, 1997, p. 160−161. ISBN 1-55750-623-X

- ↑ 1 2 Terrón Ponce, José L. [www.telefonica.net/web2/terronponce/Obras/Reconquista/Reconquista.htm La reconquista de Menorca por el duque de Crillon (1781—1782)] Mahón, Museo Militar, 1981. p. 18. (исп.)

- ↑ Terrón Ponce,… p. 19.

- ↑ [www.london-gazette.co.uk/issues/12224/pages/2 London Gazette, 11 September 1781, p. 2]

- ↑ Gibraltar: the second relief and after, 1781−1782, in: Navies and the American Revolution,… p.167−170.

- ↑ [www.london-gazette.co.uk/issues/12247/pages/1 London Gazette, 4 December 1781, p. 1]

- ↑ 1 2 3 4 5 [www.london-gazette.co.uk/issues/12281/pages/2 London Gazette, 23 March 1782, p. 2−5]

- ↑ [www.oxforddnb.com/view/article/19619?docPos=6 Oxford Dictionary of National Biography]

Отрывок, характеризующий Осада Минорки (1781)

– Мое пристрастие! У меня их было так много, – сказал Пьер.– То пристрастие, которое более всех других заставляло вас колебаться на пути добродетели, – сказал масон.

Пьер помолчал, отыскивая.

«Вино? Объедение? Праздность? Леность? Горячность? Злоба? Женщины?» Перебирал он свои пороки, мысленно взвешивая их и не зная которому отдать преимущество.

– Женщины, – сказал тихим, чуть слышным голосом Пьер. Масон не шевелился и не говорил долго после этого ответа. Наконец он подвинулся к Пьеру, взял лежавший на столе платок и опять завязал ему глаза.

– Последний раз говорю вам: обратите всё ваше внимание на самого себя, наложите цепи на свои чувства и ищите блаженства не в страстях, а в своем сердце. Источник блаженства не вне, а внутри нас…

Пьер уже чувствовал в себе этот освежающий источник блаженства, теперь радостью и умилением переполнявший его душу.

Скоро после этого в темную храмину пришел за Пьером уже не прежний ритор, а поручитель Вилларский, которого он узнал по голосу. На новые вопросы о твердости его намерения, Пьер отвечал: «Да, да, согласен», – и с сияющею детскою улыбкой, с открытой, жирной грудью, неровно и робко шагая одной разутой и одной обутой ногой, пошел вперед с приставленной Вилларским к его обнаженной груди шпагой. Из комнаты его повели по коридорам, поворачивая взад и вперед, и наконец привели к дверям ложи. Вилларский кашлянул, ему ответили масонскими стуками молотков, дверь отворилась перед ними. Чей то басистый голос (глаза Пьера всё были завязаны) сделал ему вопросы о том, кто он, где, когда родился? и т. п. Потом его опять повели куда то, не развязывая ему глаз, и во время ходьбы его говорили ему аллегории о трудах его путешествия, о священной дружбе, о предвечном Строителе мира, о мужестве, с которым он должен переносить труды и опасности. Во время этого путешествия Пьер заметил, что его называли то ищущим, то страждущим, то требующим, и различно стучали при этом молотками и шпагами. В то время как его подводили к какому то предмету, он заметил, что произошло замешательство и смятение между его руководителями. Он слышал, как шопотом заспорили между собой окружающие люди и как один настаивал на том, чтобы он был проведен по какому то ковру. После этого взяли его правую руку, положили на что то, а левою велели ему приставить циркуль к левой груди, и заставили его, повторяя слова, которые читал другой, прочесть клятву верности законам ордена. Потом потушили свечи, зажгли спирт, как это слышал по запаху Пьер, и сказали, что он увидит малый свет. С него сняли повязку, и Пьер как во сне увидал, в слабом свете спиртового огня, несколько людей, которые в таких же фартуках, как и ритор, стояли против него и держали шпаги, направленные в его грудь. Между ними стоял человек в белой окровавленной рубашке. Увидав это, Пьер грудью надвинулся вперед на шпаги, желая, чтобы они вонзились в него. Но шпаги отстранились от него и ему тотчас же опять надели повязку. – Теперь ты видел малый свет, – сказал ему чей то голос. Потом опять зажгли свечи, сказали, что ему надо видеть полный свет, и опять сняли повязку и более десяти голосов вдруг сказали: sic transit gloria mundi. [так проходит мирская слава.]

Пьер понемногу стал приходить в себя и оглядывать комнату, где он был, и находившихся в ней людей. Вокруг длинного стола, покрытого черным, сидело человек двенадцать, всё в тех же одеяниях, как и те, которых он прежде видел. Некоторых Пьер знал по петербургскому обществу. На председательском месте сидел незнакомый молодой человек, в особом кресте на шее. По правую руку сидел итальянец аббат, которого Пьер видел два года тому назад у Анны Павловны. Еще был тут один весьма важный сановник и один швейцарец гувернер, живший прежде у Курагиных. Все торжественно молчали, слушая слова председателя, державшего в руке молоток. В стене была вделана горящая звезда; с одной стороны стола был небольшой ковер с различными изображениями, с другой было что то в роде алтаря с Евангелием и черепом. Кругом стола было 7 больших, в роде церковных, подсвечников. Двое из братьев подвели Пьера к алтарю, поставили ему ноги в прямоугольное положение и приказали ему лечь, говоря, что он повергается к вратам храма.

– Он прежде должен получить лопату, – сказал шопотом один из братьев.

– А! полноте пожалуйста, – сказал другой.

Пьер, растерянными, близорукими глазами, не повинуясь, оглянулся вокруг себя, и вдруг на него нашло сомнение. «Где я? Что я делаю? Не смеются ли надо мной? Не будет ли мне стыдно вспоминать это?» Но сомнение это продолжалось только одно мгновение. Пьер оглянулся на серьезные лица окружавших его людей, вспомнил всё, что он уже прошел, и понял, что нельзя остановиться на половине дороги. Он ужаснулся своему сомнению и, стараясь вызвать в себе прежнее чувство умиления, повергся к вратам храма. И действительно чувство умиления, еще сильнейшего, чем прежде, нашло на него. Когда он пролежал несколько времени, ему велели встать и надели на него такой же белый кожаный фартук, какие были на других, дали ему в руки лопату и три пары перчаток, и тогда великий мастер обратился к нему. Он сказал ему, чтобы он старался ничем не запятнать белизну этого фартука, представляющего крепость и непорочность; потом о невыясненной лопате сказал, чтобы он трудился ею очищать свое сердце от пороков и снисходительно заглаживать ею сердце ближнего. Потом про первые перчатки мужские сказал, что значения их он не может знать, но должен хранить их, про другие перчатки мужские сказал, что он должен надевать их в собраниях и наконец про третьи женские перчатки сказал: «Любезный брат, и сии женские перчатки вам определены суть. Отдайте их той женщине, которую вы будете почитать больше всех. Сим даром уверите в непорочности сердца вашего ту, которую изберете вы себе в достойную каменьщицу». И помолчав несколько времени, прибавил: – «Но соблюди, любезный брат, да не украшают перчатки сии рук нечистых». В то время как великий мастер произносил эти последние слова, Пьеру показалось, что председатель смутился. Пьер смутился еще больше, покраснел до слез, как краснеют дети, беспокойно стал оглядываться и произошло неловкое молчание.

Молчание это было прервано одним из братьев, который, подведя Пьера к ковру, начал из тетради читать ему объяснение всех изображенных на нем фигур: солнца, луны, молотка. отвеса, лопаты, дикого и кубического камня, столба, трех окон и т. д. Потом Пьеру назначили его место, показали ему знаки ложи, сказали входное слово и наконец позволили сесть. Великий мастер начал читать устав. Устав был очень длинен, и Пьер от радости, волнения и стыда не был в состоянии понимать того, что читали. Он вслушался только в последние слова устава, которые запомнились ему.

«В наших храмах мы не знаем других степеней, – читал „великий мастер, – кроме тех, которые находятся между добродетелью и пороком. Берегись делать какое нибудь различие, могущее нарушить равенство. Лети на помощь к брату, кто бы он ни был, настави заблуждающегося, подними упадающего и не питай никогда злобы или вражды на брата. Будь ласков и приветлив. Возбуждай во всех сердцах огнь добродетели. Дели счастье с ближним твоим, и да не возмутит никогда зависть чистого сего наслаждения. Прощай врагу твоему, не мсти ему, разве только деланием ему добра. Исполнив таким образом высший закон, ты обрящешь следы древнего, утраченного тобой величества“.

Кончил он и привстав обнял Пьера и поцеловал его. Пьер, с слезами радости на глазах, смотрел вокруг себя, не зная, что отвечать на поздравления и возобновления знакомств, с которыми окружили его. Он не признавал никаких знакомств; во всех людях этих он видел только братьев, с которыми сгорал нетерпением приняться за дело.

Великий мастер стукнул молотком, все сели по местам, и один прочел поучение о необходимости смирения.

Великий мастер предложил исполнить последнюю обязанность, и важный сановник, который носил звание собирателя милостыни, стал обходить братьев. Пьеру хотелось записать в лист милостыни все деньги, которые у него были, но он боялся этим выказать гордость, и записал столько же, сколько записывали другие.

Заседание было кончено, и по возвращении домой, Пьеру казалось, что он приехал из какого то дальнего путешествия, где он провел десятки лет, совершенно изменился и отстал от прежнего порядка и привычек жизни.

На другой день после приема в ложу, Пьер сидел дома, читая книгу и стараясь вникнуть в значение квадрата, изображавшего одной своей стороною Бога, другою нравственное, третьею физическое и четвертою смешанное. Изредка он отрывался от книги и квадрата и в воображении своем составлял себе новый план жизни. Вчера в ложе ему сказали, что до сведения государя дошел слух о дуэли, и что Пьеру благоразумнее бы было удалиться из Петербурга. Пьер предполагал ехать в свои южные имения и заняться там своими крестьянами. Он радостно обдумывал эту новую жизнь, когда неожиданно в комнату вошел князь Василий.

– Мой друг, что ты наделал в Москве? За что ты поссорился с Лёлей, mon сher? [дорогой мoй?] Ты в заблуждении, – сказал князь Василий, входя в комнату. – Я всё узнал, я могу тебе сказать верно, что Элен невинна перед тобой, как Христос перед жидами. – Пьер хотел отвечать, но он перебил его. – И зачем ты не обратился прямо и просто ко мне, как к другу? Я всё знаю, я всё понимаю, – сказал он, – ты вел себя, как прилично человеку, дорожащему своей честью; может быть слишком поспешно, но об этом мы не будем судить. Одно ты помни, в какое положение ты ставишь ее и меня в глазах всего общества и даже двора, – прибавил он, понизив голос. – Она живет в Москве, ты здесь. Помни, мой милый, – он потянул его вниз за руку, – здесь одно недоразуменье; ты сам, я думаю, чувствуешь. Напиши сейчас со мною письмо, и она приедет сюда, всё объяснится, а то я тебе скажу, ты очень легко можешь пострадать, мой милый.

Князь Василий внушительно взглянул на Пьера. – Мне из хороших источников известно, что вдовствующая императрица принимает живой интерес во всем этом деле. Ты знаешь, она очень милостива к Элен.

Несколько раз Пьер собирался говорить, но с одной стороны князь Василий не допускал его до этого, с другой стороны сам Пьер боялся начать говорить в том тоне решительного отказа и несогласия, в котором он твердо решился отвечать своему тестю. Кроме того слова масонского устава: «буди ласков и приветлив» вспоминались ему. Он морщился, краснел, вставал и опускался, работая над собою в самом трудном для него в жизни деле – сказать неприятное в глаза человеку, сказать не то, чего ожидал этот человек, кто бы он ни был. Он так привык повиноваться этому тону небрежной самоуверенности князя Василия, что и теперь он чувствовал, что не в силах будет противостоять ей; но он чувствовал, что от того, что он скажет сейчас, будет зависеть вся дальнейшая судьба его: пойдет ли он по старой, прежней дороге, или по той новой, которая так привлекательно была указана ему масонами, и на которой он твердо верил, что найдет возрождение к новой жизни.

– Ну, мой милый, – шутливо сказал князь Василий, – скажи же мне: «да», и я от себя напишу ей, и мы убьем жирного тельца. – Но князь Василий не успел договорить своей шутки, как Пьер с бешенством в лице, которое напоминало его отца, не глядя в глаза собеседнику, проговорил шопотом:

– Князь, я вас не звал к себе, идите, пожалуйста, идите! – Он вскочил и отворил ему дверь.

– Идите же, – повторил он, сам себе не веря и радуясь выражению смущенности и страха, показавшемуся на лице князя Василия.

– Что с тобой? Ты болен?

– Идите! – еще раз проговорил дрожащий голос. И князь Василий должен был уехать, не получив никакого объяснения.

Через неделю Пьер, простившись с новыми друзьями масонами и оставив им большие суммы на милостыни, уехал в свои именья. Его новые братья дали ему письма в Киев и Одессу, к тамошним масонам, и обещали писать ему и руководить его в его новой деятельности.

Дело Пьера с Долоховым было замято, и, несмотря на тогдашнюю строгость государя в отношении дуэлей, ни оба противника, ни их секунданты не пострадали. Но история дуэли, подтвержденная разрывом Пьера с женой, разгласилась в обществе. Пьер, на которого смотрели снисходительно, покровительственно, когда он был незаконным сыном, которого ласкали и прославляли, когда он был лучшим женихом Российской империи, после своей женитьбы, когда невестам и матерям нечего было ожидать от него, сильно потерял во мнении общества, тем более, что он не умел и не желал заискивать общественного благоволения. Теперь его одного обвиняли в происшедшем, говорили, что он бестолковый ревнивец, подверженный таким же припадкам кровожадного бешенства, как и его отец. И когда, после отъезда Пьера, Элен вернулась в Петербург, она была не только радушно, но с оттенком почтительности, относившейся к ее несчастию, принята всеми своими знакомыми. Когда разговор заходил о ее муже, Элен принимала достойное выражение, которое она – хотя и не понимая его значения – по свойственному ей такту, усвоила себе. Выражение это говорило, что она решилась, не жалуясь, переносить свое несчастие, и что ее муж есть крест, посланный ей от Бога. Князь Василий откровеннее высказывал свое мнение. Он пожимал плечами, когда разговор заходил о Пьере, и, указывая на лоб, говорил:

– Un cerveau fele – je le disais toujours. [Полусумасшедший – я всегда это говорил.]

– Я вперед сказала, – говорила Анна Павловна о Пьере, – я тогда же сейчас сказала, и прежде всех (она настаивала на своем первенстве), что это безумный молодой человек, испорченный развратными идеями века. Я тогда еще сказала это, когда все восхищались им и он только приехал из за границы, и помните, у меня как то вечером представлял из себя какого то Марата. Чем же кончилось? Я тогда еще не желала этой свадьбы и предсказала всё, что случится.