Пахельбель, Иоганн

| Эта статья или раздел содержит незавершённый перевод с немецкого языка. Вы можете помочь проекту, закончив перевод.

|

| Иоганн Пахельбель Johann Pachelbel | |

| Место рождения | |

|---|---|

| Место смерти | |

| Годы активности |

1673—1706 |

| Страна | |

| Профессии |

композитор, исполнитель, педагог |

| Инструменты | |

| Жанры | |

Иоганн Па́хельбель (нем. Johann Pachelbel, 1 сентября 1653 — 3 марта 1706) — немецкий композитор и органист. Творчество Пахельбеля — одна из вершин южнонемецкой органной музыки периода барокко. Наиболее значителен вклад Пахельбеля в развитие протестантской церковной музыки.

Широкой публике Пахельбель известен как автор Канона ре мажор, по которому сложно представить себе его стиль в целом. Также хорошо известны Чакона фа минор, Чакона ре минор и Токката до минор для органа, а также клавирная сюита (арии с вариациями) «Гексахорд Аполлона» («Hexachordum Apollinis»).

Содержание

Биография

Пахельбель родился в Нюрнберге и был крещён 1 сентября 1653 года. Точная дата его рождения неизвестна, но, видимо, родился он в августе. Первоначальное музыкальное образование ему дали Генрих Швеммер, кантор церкви св. Себальда, и Георг Каспар Веккер, органист в той же церкви. В 15 лет Иоганн поступил в Альтдорфский университет. Во время обучения он работал органистом в одной из церквей. Однако он вынужден был бросить университет, не проучившись и года, из-за финансовых затруднений.

Позже Пахельбель стал учеником заведения Gymnasium poeticum в Регенсбурге, где дирекция школы, впечатлённая способностями Иоганна, разрешила ему изучать музыку вне гимназии под руководством Каспара Пренца, ученика Иоганна Каспара Керля. В 1673 году Пахельбель стал вторым органистом собора Св. Стефана в Вене.

Проведя несколько лет в Вене, в 1677 году Пахельбель переехал в Эйзенах, где получил должность придворного органиста Иоганна Георга, герцога Саксен-Эйзенахского. В Эйзенахе он сблизился с семьёй Бахов, стал близким другом Иоганна Амброзия Баха, отца Иоганна Себастьяна Баха и обучал его детей. Дружба между Бахами и Пахельбелем сохранилась и после переезда последнего в Эрфурт: Пахельбель стал крёстным дочери Иоганна Амброзия, Иоганны Юдифи, и обучал его сына Иоганна Кристофа.

В Эйзенахе Пахельбель провёл всего год: умер брат его работодателя, и в период траура количество музыкантов при дворе было сокращено, в результате чего Пахельбель остался без работы. Взяв рекомендацию у капельмейстера Эберлина (в которой Пахельбель был назван «совершенным и редкостным виртуозом»), он покинул Эйзенах 18 мая 1678 года.

В июне 1678 года он получил должность органиста в эрфуртской Предигеркирхе, где проработал 12 лет. Заслужив репутацию совершенного органиста и композитора, Пахельбель стал одним из самых известных немецких композиторов во время работы в Эрфурте (возможно, потому, что ему по должности приходилось сочинять хоральные прелюдии и другую музыку).

Во время пребывания в Эрфурте Пахельбель дважды вступал в брак. Первой его женой (свадьба состоялась 25 октября 1681 года) стала Барбара Габлер, но она умерла вместе с сыном во время чумы 1683 года. Во второй раз Пахельбель женился на Юдифи Дроммер (24 августа 1684 года). У них родилось 5 сыновей и 2 дочери. Двое из сыновей Пахельбеля, Вильгельм Иероним и Карл Теодор, также стали композиторами, авторами органной музыки, а ещё один сын, Иоганн Михаил, стал мастером музыкальных инструментов. Одна из его дочерей, Амалия, заслужила признание как художник и гравёр.

Несмотря на то, что Пахельбель был очень успешен как органист, композитор и преподаватель, он попросил разрешения на увольнение, видимо, в надежде найти лучшую работу. Разрешение было дано 15 августа 1690 года; не прошло и трёх недель, как он стал придворным органистом и музыкантом при Вюртембергском дворе в Штутгарте под патронатом герцогини Магдалены Сибиллы. Это место было лучше предыдущего, но вскоре Пахельбель вынужден был бежать из-за угрозы французского вторжения. Он возвратился в Нюрнберг, а оттуда переехал в Готу, где стал городским органистом 8 ноября.

Бывший учитель Пахельбеля и органист церкви св. Себальда Георг Каспар Веккер умер 20 апреля 1695 года. Городские власти настолько хотели, чтобы вакантное место занял Пахельбель, что вопреки обычаю не стали устраивать конкурс, а направили ему официальное приглашение. Пахельбель согласился и вернулся в Нюрнберг летом 1695 года; здесь он прожил остаток жизни. Похоронен на нюрнбергском кладбище Rochusfriedhof.

Известность

| Этот раздел статьи ещё не написан. Согласно замыслу одного из участников Википедии, на этом месте должен располагаться специальный раздел.

Вы можете помочь проекту, написав этот раздел. |

| | |

| Канон ре мажор | |

| | |

| Помощь по воспроизведению | |

В 1930-е годы его органные произведения стали исполняться регулярно. В частности, хоральная прелюдия «Vom Himmel hoch, da komm' ich her» («Я спускаюсь с небес на землю») очень популярна в Германии и по сей день.

Творчество

Обзор творчества

При жизни Пахельбеля наибольшую известность приобрели его органные произведения (всего более 200). Кроме того, Пахельбель — автор многих духовных и светских сочинений в самых различных музыкальных формах: сюиты и вариации для клавесина, вокальные арии, магнификаты, мотеты, концерты. Большинство камерных произведений написаны в форме партит.

В музыке Пахельбеля прослеживается влияние итальянских и южнонемецких композиторов. Итальянское влияние можно обнаружить в самых ранних его датируемых работах — двух ариях 1679 года «So ist denn dies der Tag» и «So ist denn nur die Treu». По всей вероятности Пахельбель изучал музыку Иоганна Каспара Керля — влияние его явно прослеживается в некоторых чаконах Пахельбеля для органа. Влияние на творчество Пахельбеля также оказали Фробергер и некоторые французские композиторы.

Как композитора Пахельбеля больше всего интересовали вариационная форма и другие схожие с ней формы. Первой опубликованной работой Пахельбеля стал сборник хоральных вариаций. Эта же форма используется и во многих произведениях для органа. Знаменитый Канон ре мажор также написан в форме вариаций.

Клавирное творчество

Бо́льшая часть церковной органной музыки Пахельбеля, в особенности, хоральные прелюдии, относительно проста и написана только для мануалов, педали органа здесь не используются. Отчасти это обусловлено лютеранской традицией пения хоралов, которое сопровождалось игрой на домашних музыкальных инструментах (вёрджинелах и клавикордах). Произведения Пахельбеля часто перелагались для исполнения на этих инструментах без педальной клавиатуры, которая отсутствовала у этих инструментов, композитор облегчал задачу аранжировщиков. Также простота произведений объясняется качеством имеющихся в распоряжении органов. Ни один из тех органов не сохранился до наших дней, но известно, что у эрфуртского инструмента было 27 регистров и 2 мануала (например, знаменитые органы Зильбермана имели иногда более 50 регистров и 3 мануалов). В церкви же св. Себальда в Нюрнберге у органа было только 14 регистров при двух мануалах.

Некоторые произведения (несколько хоралов, все ричеркары, некоторые фантазии ) написаны с использованием белой мензуральной нотации. Такая система была широко распространена в XV веке, но в течение XVI—XVII веков постепенно вытеснена классической 5-линейной тактовой нотацией. Обычно Пахельбель использовал мензуральную нотацию для произведений, написанных в «старых стилях». Существует также версия, что такая нотация применялась Пахельбелем, чтобы исполнители, не знакомые с новой (по тем временам) системой, смогли прочесть ноты.

Хоралы

Основная часть корпуса органных произведений Пахельбеля состоит из литургических произведений: это около 70 хоралов и хоральных прелюдий (включая многочисленные произведения, написанные в Эрфурте) и более 95 небольших фуг к магнификатам. В хоралах Пахельбеля обычно 3 или 4 голоса, а хоральная мелодия (протестантская церковная песня, нем. Kirchenlied) хорошо различима (расположена обычно в сопрано или в басу). В основе нескольких фугированных обработок лежит церковная песня «Komm, heiliger Geist, Herre Gott».

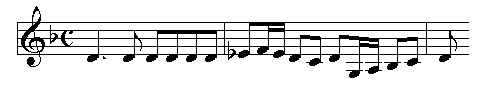

Пахельбель ввёл в употребление новую музыкальную форму — небольшую хоральную фугу (фугу, в которой тема является частью хоральной мелодии — обычно, первой фразой), за которой следует трёх- или четырёхголосный хоральный cantus firmus. Фразы хоральной мелодии появляются постепенно, иногда побочные голоса предвосхищают появление следующей фразы. Ниже приведён пример из «Wenn mein Stündlein vorhanden ist»:

Произведение начинается с хоральной фуги, не приведённой здесь, которая преобразуется в четырёхголосный хорал, начинающийся с такта 35. Медленная мелодия хорала звучит в сопрано (она выделена голубым цветом). Нижние голоса предвосхищают форму второй фразы хорала в имитативной манере (заметьте выделяющийся рисунок из двух повторяющихся нот). Многие хоралы Пахельбеля построены по такой же схеме («Auf meinen lieben Gott», «Ach wie elend ist unsre Zeit», «Wenn mein Stündlein vorhanden ist»), которая вскоре стала стандартной.

Произведение начинается с хоральной фуги, не приведённой здесь, которая преобразуется в четырёхголосный хорал, начинающийся с такта 35. Медленная мелодия хорала звучит в сопрано (она выделена голубым цветом). Нижние голоса предвосхищают форму второй фразы хорала в имитативной манере (заметьте выделяющийся рисунок из двух повторяющихся нот). Многие хоралы Пахельбеля построены по такой же схеме («Auf meinen lieben Gott», «Ach wie elend ist unsre Zeit», «Wenn mein Stündlein vorhanden ist»), которая вскоре стала стандартной.

В 1693 году был издан сборник, состоявший из 8 хоралов («Acht Chorale zum Praeambulieren»), где среди прочего содержались хоралы, написанные с использованием старого метода: «Wir glauben all' an einen Gott» с украшениями в хоральной мелодии, «'un lob, mein Seel, den Herren» (псалом 103), основанный на немецкой полифонической песне с cantus firmus в теноре, и «Jesus Christus, unser Heiland der von uns», двухчастный хорал.

Фуги и ричеркары

В последние годы жизни Пахельбель сочинил более 95 небольших фуг (фугированных прелюдий) для магнификатов. Обычно пение магнификата (на вечерне) либо сопровождалось игрой органиста, либо предварялось небольшой органной прелюдией, которая задавала тон хору. Пахельбель выбрал второй вариант, при этом большинство его фуг основаны на оригинальных мелодиях, а не на стандартных мелодических формулах магнификата.

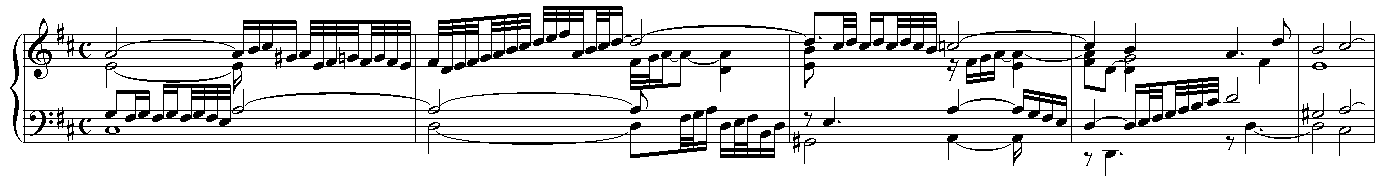

Эти фуги объединены в группы соответственно восьми церковным ладам: 23 первого тона, 10 второго тона, 11 третьего тона, 8 четвертого тона, 12 пятого тона, 10 шестого тона, 8 седьмого тона и 13 восьмого тона. Все эти фуги являются оригинальными сочинениями, кроме четырёх фуг пятого тона, которые являются транспонированными версиями фуг третьего тона. Большинство произведений трёхголосны, есть двух- и четырёхголосные фуги. Почти все фуги непродолжительны и просты по строению; среди исключений встречается несколько двойных фуг. Темы фуг варьируются от простых однотактных до длинных секвенций, как в случае фуги к магнификату шестого тона (№ 10):

Не считая фуг к магнификатам Пахельбель написал около 30 фуг, большинство из которых трёх- или четырёхголосные. Некоторые написаны в простой двухчастной форме. Во времена Пахельбеля фуга ещё не достигла вершины развития, и он стал одним из композиторов, внесших большой вклад в развитие этой формы. Неудивительно поэтому, что очень немного его произведений можно охарактеризовать как имитационные ричеркары, не признавая их строгими фугами. Пахельбель также стал одним из первых композиторов, соединившим фугу с небольшой предшествующей пьесой, такой как прелюдия или токката. Нововведение Пахельбеля быстро завоевало популярность у европейских композиторов (например, цикл «Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха состоит из 48 прелюдий и фуг).

У многих фуг Пахельбеля есть общая черта — использование тем, в которых встречаются цепочки повторяющихся нот. Этот приём нередко применялся и до него, но Пахельбель часто доводил повторение до нескольких тактов. Вот, например, тема его фуги соль минор с 6 повторяющимися нотами:

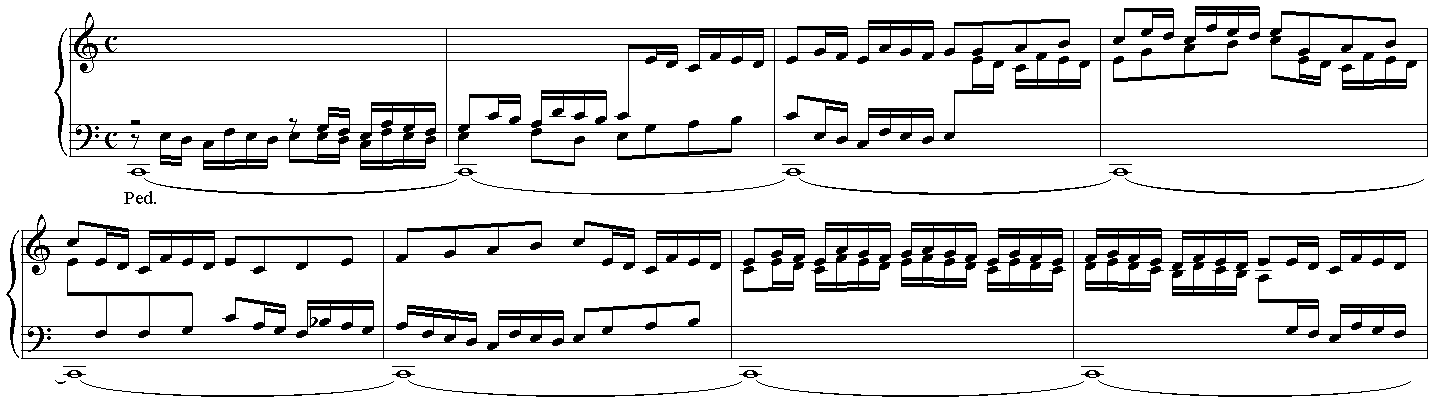

Ещё более обширное применение этого приёма можно найти в фугах к магнификатам: тема фуги четвертого тона (№ 4) содержит 8 повторяющихся нот, а фуги восьмого тона (№ 6) — 12 нот. Даже фуга со вполне обычной темой может содержать цепочки повторяющихся нот, как это происходит, например, в фуге восьмого тона (№ 12):

Однако наиболее впечатляющим примером использования этого приёма является не фуга, а окаймление хорала «Vom Himmel hoch», где в тактах 15 и 16 стоят 30 повторяющихся шестнадцатых. В дальнейшем подобные темы найдут очень широкое применение в творчестве Иоганна Генриха Буттштетта, наиболее оригинального и талантливого из учеников Пахельбеля.

Однако наиболее впечатляющим примером использования этого приёма является не фуга, а окаймление хорала «Vom Himmel hoch», где в тактах 15 и 16 стоят 30 повторяющихся шестнадцатых. В дальнейшем подобные темы найдут очень широкое применение в творчестве Иоганна Генриха Буттштетта, наиболее оригинального и талантливого из учеников Пахельбеля.

Пахельбель сочинил 3 ричеркара. Все три являются многотемными и содержат пометку alla breve. Ричеркар до минор наиболее популярен в наши дни и чаще всего исполняется и записывается. Ричеркар фа-диез минор намного более интересен с музыкальной точки зрения: он написан в тональности, которая редко используется в барочной музыке по причине неприспособленности распространённой тогда системы настройки для игры в такой тональности. Используемый ныне равномерно темперированный строй начал входить в употребление немного позже. Возможно, это означает, что Пахельбель использовал свою систему настройки, о которой ничего не известно. Ричеркар до мажор, вероятно, является ранним произведением и содержит чередующиеся терции и сексты, так же, как и некоторые токкаты (см. ниже).

Чаконы и вариации

Большинство произведений Пахельбеля написаны для органа, поэтому неудивительно, что его приверженность вариационной форме лучше всего проявляется в органных произведениях, особенно в 6 чаконах для органа. Эти произведения более сложны и обладают более чётким строением, чем более ранние произведения в этом жанре, хотя и не так виртуозны и сложны гармонически, как, например, чаконы Букстехуде. Из всех произведений Пахельбеля для органа чаконы — одни из самых известных. Чакону фа минор называют одним из лучших его органных произведений.

В 1699 году Пахельбель опубликовал сборник под заглавием «Hexachordum Apollinis» («Гесахорд Аполлона»), который причисляют к шедеврам Пахельбеля. Сборник содержит 6 тем с вариациями в 6 тональностях (отюда метафорическое название «гексахорд»). Произведения можно исполнять как на клавесине, так и на органе. Этот сборник Пахельбель посвятил Фердинанду Тобиасу Рихтеру и Дитриху Букстехуде. Темы не имеют названий, они пронумерованы «Ария 1»... «Ария 6». Последняя часть носит подзаголовок «Aria Sebaldina» («Себальдина»; подразумевается церковь св. Себальда, где Пахельбель в то время работал и где получил первое музыкальное образование). На вторую арию композитор написал 5 вариаций, на тему «Себальдины» — 8, а на остальные — по 6.

Также Пахельбелю принадлежит несколько циклов вариаций на хорал. Четыре из них были опубликованы в 1683 году в Эрфурте под заголовком «Musikalische Sterbensgedanken» («Музыкальные мысли о смерти»). Название, возможно, связано со смертью первой жены Пахельбеля.

Токкаты

Большинство токкат Пахельбеля (а всего их около 20) состоят из быстрых пассажей в обеих руках, играемых при удерживаемых на педальной клавиатуре нотах или аккордах. В таком же стиле писали токкаты Фрескобальди и Фробергер. Ниже приведён типичный пример такого пассажа из Токкаты ре мажор:

Таким пассажам обычно предшествует простой музыкальный текст, который по природе тоже является импровизаторским, — как, например, в начале Токкаты ми минор, более известного произведения Пахельбеля. Однако позднейшие произведения Пахельбеля используют более простую технику, когда только два голоса взаимодействуют при удерживаемой педали, и само их взаимодействие относительно просто, а иногда вообще сводится к последовательностям терций, секст или децим, что можно увидеть в следующем примере:

Иногда один-два такта последовательно идущих интервала украшают в целом существенно более сложную токкату, иногда попадаются длинные цепочки таких интервалов, и существует даже несколько произведений, полностью основанных на такой технике. В целом токкаты Пахельбеля относительно просты и доступны, но токкаты ми минор и до минор, которым уделяется больше внимания, чем остальным, являются более сложными.

Фантазии

Пахельбелю принадлежат 6 фантазий. Три из них (ля минор, до мажор и одна из написанных в дорийском ре) написаны в размере 3/2, их части не соединены тематически. Другая фантазия в дорийском ре является отголоском одной из фуг магнификат, в ней одну тему сопровождают две побочных. Фантазии ми-бемоль мажор и соль минор являются вариациями итальянского жанра toccata di durezze e ligature. Оба произведения мягки, непринуждённы и текучи, со сложными пассажами в обеих руках и множеством хроматизмов. Они похожи на музыку Фрескобальди или Джованни де Мака.

Прелюдии

Почти все произведения, обозначенные как прелюдии, очень напоминают токкаты, поскольку в них тоже присутствуют виртуозные пассажи для обеих рук при удерживаемой педали. Однако большинство прелюдий намного короче токкат: изображённая ниже Прелюдия ля минор содержит всего 9 тактов, а Прелюдия соль мажор — 10. Единственное исключение — одна из прелюдий ре минор, которая похожа на поздние токкаты Пахельбеля и имеет намного бо́льшую длительность, чем все остальные прелюдии. В Прелюдии ля минор токкатного стиля не заметно:

Текстура похожей плотности присутствует в окончании одного из произведений ре минор (более короткого), когда три голоса участвуют в имитационном контрапункте.

Другие клавирные произведения

Пахельбелю приписывают более 20 сюит, хотя только в отношении трёх (написанных около 1683 года) авторство Пахельбеля доказано. В сюитах очевидно французское влияние, а также (в структуре) влияние Фробергера. Гармонически они очень разнообразны: в них задействованы 17 тональностей, в том числе фа-диез минор, редко используемый в барочной музыке. Эта тональность была неудобной из-за принятой в то время системы настройки инструментов. Другие произведения Пахельбеля в этой тональности — ричеркар для органа и камерная сюита.

Все сюиты выстроены по типичной немецкой модели (аллеманда, куранта, сарабанда, жига), но иногда между курантой и сарабандой вставлена дополнительная часть, обычно гавот или balletto. Последние менее сложны, чем основные, но содержат яркие и запоминающиеся темы.

Напишите отзыв о статье "Пахельбель, Иоганн"

Примечания

Литература

- Finkel K. Süddeutscher Orgelbarock: Untersuchungen und Studien über Orgelbau und Orgelmusik im süddeutschen Raum. Wolfenbüttel, 1976.

- Welter, K.J. Johann Pachelbel: organist, teacher, composer : a critical reexamination of his life, works, and historical significance. Ph.D. diss. Harvard University, 1998.

- Perreault J.M., Fitch D.K. The thematic catalogue of the musical works of Johann Pachelbel. Lanham, 2004.

Ссылки

-

На Викискладе есть медиафайлы по теме Пахельбель, Иоганн

- Иоганн Пахельбель в каталоге ссылок Open Directory Project (dmoz). (англ.)

- [www.mars.dti.ne.jp/~hideo-t/pachelbel/works/index.html Архивы работ Пахельбеля], в том числе полный список произведений, составленный Хидео Цукамото

- [www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=41:7804~T1 Иоганн Пахельбель на Allmusic.com]

Отрывок, характеризующий Пахельбель, Иоганн

– Ну, так скажи мне… да как же вы доставали себе еду? – спрашивал он. И Терентий начинал рассказ о московском разорении, о покойном графе и долго стоял с платьем, рассказывая, а иногда слушая рассказы Пьера, и, с приятным сознанием близости к себе барина и дружелюбия к нему, уходил в переднюю.Доктор, лечивший Пьера и навещавший его каждый день, несмотря на то, что, по обязанности докторов, считал своим долгом иметь вид человека, каждая минута которого драгоценна для страждущего человечества, засиживался часами у Пьера, рассказывая свои любимые истории и наблюдения над нравами больных вообще и в особенности дам.

– Да, вот с таким человеком поговорить приятно, не то, что у нас, в провинции, – говорил он.

В Орле жило несколько пленных французских офицеров, и доктор привел одного из них, молодого итальянского офицера.

Офицер этот стал ходить к Пьеру, и княжна смеялась над теми нежными чувствами, которые выражал итальянец к Пьеру.

Итальянец, видимо, был счастлив только тогда, когда он мог приходить к Пьеру и разговаривать и рассказывать ему про свое прошедшее, про свою домашнюю жизнь, про свою любовь и изливать ему свое негодование на французов, и в особенности на Наполеона.

– Ежели все русские хотя немного похожи на вас, – говорил он Пьеру, – c'est un sacrilege que de faire la guerre a un peuple comme le votre. [Это кощунство – воевать с таким народом, как вы.] Вы, пострадавшие столько от французов, вы даже злобы не имеете против них.

И страстную любовь итальянца Пьер теперь заслужил только тем, что он вызывал в нем лучшие стороны его души и любовался ими.

Последнее время пребывания Пьера в Орле к нему приехал его старый знакомый масон – граф Вилларский, – тот самый, который вводил его в ложу в 1807 году. Вилларский был женат на богатой русской, имевшей большие имения в Орловской губернии, и занимал в городе временное место по продовольственной части.

Узнав, что Безухов в Орле, Вилларский, хотя и никогда не был коротко знаком с ним, приехал к нему с теми заявлениями дружбы и близости, которые выражают обыкновенно друг другу люди, встречаясь в пустыне. Вилларский скучал в Орле и был счастлив, встретив человека одного с собой круга и с одинаковыми, как он полагал, интересами.

Но, к удивлению своему, Вилларский заметил скоро, что Пьер очень отстал от настоящей жизни и впал, как он сам с собою определял Пьера, в апатию и эгоизм.

– Vous vous encroutez, mon cher, [Вы запускаетесь, мой милый.] – говорил он ему. Несмотря на то, Вилларскому было теперь приятнее с Пьером, чем прежде, и он каждый день бывал у него. Пьеру же, глядя на Вилларского и слушая его теперь, странно и невероятно было думать, что он сам очень недавно был такой же.

Вилларский был женат, семейный человек, занятый и делами имения жены, и службой, и семьей. Он считал, что все эти занятия суть помеха в жизни и что все они презренны, потому что имеют целью личное благо его и семьи. Военные, административные, политические, масонские соображения постоянно поглощали его внимание. И Пьер, не стараясь изменить его взгляд, не осуждая его, с своей теперь постоянно тихой, радостной насмешкой, любовался на это странное, столь знакомое ему явление.

В отношениях своих с Вилларским, с княжною, с доктором, со всеми людьми, с которыми он встречался теперь, в Пьере была новая черта, заслуживавшая ему расположение всех людей: это признание возможности каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по своему; признание невозможности словами разубедить человека. Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие, иногда совершенное противоречие взглядов людей с своею жизнью и между собою, радовало Пьера и вызывало в нем насмешливую и кроткую улыбку.

В практических делах Пьер неожиданно теперь почувствовал, что у него был центр тяжести, которого не было прежде. Прежде каждый денежный вопрос, в особенности просьбы о деньгах, которым он, как очень богатый человек, подвергался очень часто, приводили его в безвыходные волнения и недоуменья. «Дать или не дать?» – спрашивал он себя. «У меня есть, а ему нужно. Но другому еще нужнее. Кому нужнее? А может быть, оба обманщики?» И из всех этих предположений он прежде не находил никакого выхода и давал всем, пока было что давать. Точно в таком же недоуменье он находился прежде при каждом вопросе, касающемся его состояния, когда один говорил, что надо поступить так, а другой – иначе.

Теперь, к удивлению своему, он нашел, что во всех этих вопросах не было более сомнений и недоумений. В нем теперь явился судья, по каким то неизвестным ему самому законам решавший, что было нужно и чего не нужно делать.

Он был так же, как прежде, равнодушен к денежным делам; но теперь он несомненно знал, что должно сделать и чего не должно. Первым приложением этого нового судьи была для него просьба пленного французского полковника, пришедшего к нему, много рассказывавшего о своих подвигах и под конец заявившего почти требование о том, чтобы Пьер дал ему четыре тысячи франков для отсылки жене и детям. Пьер без малейшего труда и напряжения отказал ему, удивляясь впоследствии, как было просто и легко то, что прежде казалось неразрешимо трудным. Вместе с тем тут же, отказывая полковнику, он решил, что необходимо употребить хитрость для того, чтобы, уезжая из Орла, заставить итальянского офицера взять денег, в которых он, видимо, нуждался. Новым доказательством для Пьера его утвердившегося взгляда на практические дела было его решение вопроса о долгах жены и о возобновлении или невозобновлении московских домов и дач.

В Орел приезжал к нему его главный управляющий, и с ним Пьер сделал общий счет своих изменявшихся доходов. Пожар Москвы стоил Пьеру, по учету главно управляющего, около двух миллионов.

Главноуправляющий, в утешение этих потерь, представил Пьеру расчет о том, что, несмотря на эти потери, доходы его не только не уменьшатся, но увеличатся, если он откажется от уплаты долгов, оставшихся после графини, к чему он не может быть обязан, и если он не будет возобновлять московских домов и подмосковной, которые стоили ежегодно восемьдесят тысяч и ничего не приносили.

– Да, да, это правда, – сказал Пьер, весело улыбаясь. – Да, да, мне ничего этого не нужно. Я от разоренья стал гораздо богаче.

Но в январе приехал Савельич из Москвы, рассказал про положение Москвы, про смету, которую ему сделал архитектор для возобновления дома и подмосковной, говоря про это, как про дело решенное. В это же время Пьер получил письмо от князя Василия и других знакомых из Петербурга. В письмах говорилось о долгах жены. И Пьер решил, что столь понравившийся ему план управляющего был неверен и что ему надо ехать в Петербург покончить дела жены и строиться в Москве. Зачем было это надо, он не знал; но он знал несомненно, что это надо. Доходы его вследствие этого решения уменьшались на три четверти. Но это было надо; он это чувствовал.

Вилларский ехал в Москву, и они условились ехать вместе.

Пьер испытывал во все время своего выздоровления в Орле чувство радости, свободы, жизни; но когда он, во время своего путешествия, очутился на вольном свете, увидал сотни новых лиц, чувство это еще более усилилось. Он все время путешествия испытывал радость школьника на вакации. Все лица: ямщик, смотритель, мужики на дороге или в деревне – все имели для него новый смысл. Присутствие и замечания Вилларского, постоянно жаловавшегося на бедность, отсталость от Европы, невежество России, только возвышали радость Пьера. Там, где Вилларский видел мертвенность, Пьер видел необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу, на этом пространстве, поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого народа. Он не противоречил Вилларскому и, как будто соглашаясь с ним (так как притворное согласие было кратчайшее средство обойти рассуждения, из которых ничего не могло выйти), радостно улыбался, слушая его.

Так же, как трудно объяснить, для чего, куда спешат муравьи из раскиданной кочки, одни прочь из кочки, таща соринки, яйца и мертвые тела, другие назад в кочку – для чего они сталкиваются, догоняют друг друга, дерутся, – так же трудно было бы объяснить причины, заставлявшие русских людей после выхода французов толпиться в том месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же, как, глядя на рассыпанных вокруг разоренной кочки муравьев, несмотря на полное уничтожение кочки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности копышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кочки, – так же и Москва, в октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церквей, ни святынь, ни богатств, ни домов, была та же Москва, какою она была в августе. Все было разрушено, кроме чего то невещественного, но могущественного и неразрушимого.

Побуждения людей, стремящихся со всех сторон в Москву после ее очищения от врага, были самые разнообразные, личные, и в первое время большей частью – дикие, животные. Одно только побуждение было общее всем – это стремление туда, в то место, которое прежде называлось Москвой, для приложения там своей деятельности.

Через неделю в Москве уже было пятнадцать тысяч жителей, через две было двадцать пять тысяч и т. д. Все возвышаясь и возвышаясь, число это к осени 1813 года дошло до цифры, превосходящей население 12 го года.

Первые русские люди, которые вступили в Москву, были казаки отряда Винцингероде, мужики из соседних деревень и бежавшие из Москвы и скрывавшиеся в ее окрестностях жители. Вступившие в разоренную Москву русские, застав ее разграбленною, стали тоже грабить. Они продолжали то, что делали французы. Обозы мужиков приезжали в Москву с тем, чтобы увозить по деревням все, что было брошено по разоренным московским домам и улицам. Казаки увозили, что могли, в свои ставки; хозяева домов забирали все то, что они находили и других домах, и переносили к себе под предлогом, что это была их собственность.

Но за первыми грабителями приезжали другие, третьи, и грабеж с каждым днем, по мере увеличения грабителей, становился труднее и труднее и принимал более определенные формы.

Французы застали Москву хотя и пустою, но со всеми формами органически правильно жившего города, с его различными отправлениями торговли, ремесел, роскоши, государственного управления, религии. Формы эти были безжизненны, но они еще существовали. Были ряды, лавки, магазины, лабазы, базары – большинство с товарами; были фабрики, ремесленные заведения; были дворцы, богатые дома, наполненные предметами роскоши; были больницы, остроги, присутственные места, церкви, соборы. Чем долее оставались французы, тем более уничтожались эти формы городской жизни, и под конец все слилось в одно нераздельное, безжизненное поле грабежа.

Грабеж французов, чем больше он продолжался, тем больше разрушал богатства Москвы и силы грабителей. Грабеж русских, с которого началось занятие русскими столицы, чем дольше он продолжался, чем больше было в нем участников, тем быстрее восстановлял он богатство Москвы и правильную жизнь города.

Кроме грабителей, народ самый разнообразный, влекомый – кто любопытством, кто долгом службы, кто расчетом, – домовладельцы, духовенство, высшие и низшие чиновники, торговцы, ремесленники, мужики – с разных сторон, как кровь к сердцу, – приливали к Москве.

Через неделю уже мужики, приезжавшие с пустыми подводами, для того чтоб увозить вещи, были останавливаемы начальством и принуждаемы к тому, чтобы вывозить мертвые тела из города. Другие мужики, прослышав про неудачу товарищей, приезжали в город с хлебом, овсом, сеном, сбивая цену друг другу до цены ниже прежней. Артели плотников, надеясь на дорогие заработки, каждый день входили в Москву, и со всех сторон рубились новые, чинились погорелые дома. Купцы в балаганах открывали торговлю. Харчевни, постоялые дворы устраивались в обгорелых домах. Духовенство возобновило службу во многих не погоревших церквах. Жертвователи приносили разграбленные церковные вещи. Чиновники прилаживали свои столы с сукном и шкафы с бумагами в маленьких комнатах. Высшее начальство и полиция распоряжались раздачею оставшегося после французов добра. Хозяева тех домов, в которых было много оставлено свезенных из других домов вещей, жаловались на несправедливость своза всех вещей в Грановитую палату; другие настаивали на том, что французы из разных домов свезли вещи в одно место, и оттого несправедливо отдавать хозяину дома те вещи, которые у него найдены. Бранили полицию; подкупали ее; писали вдесятеро сметы на погоревшие казенные вещи; требовали вспомоществований. Граф Растопчин писал свои прокламации.

В конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Он съездил к графу Растопчину, к некоторым знакомым, вернувшимся в Москву, и собирался на третий день ехать в Петербург. Все торжествовали победу; все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады; все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Пьер чувствовал себя особенно дружелюбно расположенным ко всем людям, которых он встречал; но невольно теперь он держал себя со всеми людьми настороже, так, чтобы не связать себя чем нибудь. Он на все вопросы, которые ему делали, – важные или самые ничтожные, – отвечал одинаково неопределенно; спрашивали ли у него: где он будет жить? будет ли он строиться? когда он едет в Петербург и возьмется ли свезти ящичек? – он отвечал: да, может быть, я думаю, и т. д.

О Ростовых он слышал, что они в Костроме, и мысль о Наташе редко приходила ему. Ежели она и приходила, то только как приятное воспоминание давно прошедшего. Он чувствовал себя не только свободным от житейских условий, но и от этого чувства, которое он, как ему казалось, умышленно напустил на себя.

На третий день своего приезда в Москву он узнал от Друбецких, что княжна Марья в Москве. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем не сгоревшем доме на Вздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней.

Дорогой к княжне Марье Пьер не переставая думал о князе Андрее, о своей дружбе с ним, о различных с ним встречах и в особенности о последней в Бородине.

«Неужели он умер в том злобном настроении, в котором он был тогда? Неужели не открылось ему перед смертью объяснение жизни?» – думал Пьер. Он вспомнил о Каратаеве, о его смерти и невольно стал сравнивать этих двух людей, столь различных и вместе с тем столь похожих по любви, которую он имел к обоим, и потому, что оба жили и оба умерли.

В самом серьезном расположении духа Пьер подъехал к дому старого князя. Дом этот уцелел. В нем видны были следы разрушения, но характер дома был тот же. Встретивший Пьера старый официант с строгим лицом, как будто желая дать почувствовать гостю, что отсутствие князя не нарушает порядка дома, сказал, что княжна изволили пройти в свои комнаты и принимают по воскресеньям.

– Доложи; может быть, примут, – сказал Пьер.

– Слушаю с, – отвечал официант, – пожалуйте в портретную.

Через несколько минут к Пьеру вышли официант и Десаль. Десаль от имени княжны передал Пьеру, что она очень рада видеть его и просит, если он извинит ее за бесцеремонность, войти наверх, в ее комнаты.

В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто то с нею, в черном платье. Пьер помнил, что при княжне всегда были компаньонки. Кто такие и какие они, эти компаньонки, Пьер не знал и не помнил. «Это одна из компаньонок», – подумал он, взглянув на даму в черном платье.

Княжна быстро встала ему навстречу и протянула руку.

– Да, – сказала она, всматриваясь в его изменившееся лицо, после того как он поцеловал ее руку, – вот как мы с вами встречаемся. Он и последнее время часто говорил про вас, – сказала она, переводя свои глаза с Пьера на компаньонку с застенчивостью, которая на мгновение поразила Пьера.

– Я так была рада, узнав о вашем спасенье. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени. – Опять еще беспокойнее княжна оглянулась на компаньонку и хотела что то сказать; но Пьер перебил ее.

– Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него, – сказал он. – Я считал его убитым. Все, что я узнал, я узнал от других, через третьи руки. Я знаю только, что он попал к Ростовым… Какая судьба!

Пьер говорил быстро, оживленно. Он взглянул раз на лицо компаньонки, увидал внимательно ласково любопытный взгляд, устремленный на него, и, как это часто бывает во время разговора, он почему то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье – милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.

Но когда он сказал последние слова о Ростовых, замешательство в лице княжны Марьи выразилось еще сильнее. Она опять перебежала глазами с лица Пьера на лицо дамы в черном платье и сказала:

– Вы не узнаете разве?

Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с черными глазами и странным ртом, лицо компаньонки. Что то родное, давно забытое и больше чем милое смотрело на него из этих внимательных глаз.

«Но нет, это не может быть, – подумал он. – Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она. Это только воспоминание того». Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо, с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, – улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастием, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это была Наташа, и он любил ее.

В первую же минуту Пьер невольно и ей, и княжне Марье, и, главное, самому себе сказал неизвестную ему самому тайну. Он покраснел радостно и страдальчески болезненно. Он хотел скрыть свое волнение. Но чем больше он хотел скрыть его, тем яснее – яснее, чем самыми определенными словами, – он себе, и ей, и княжне Марье говорил, что он любит ее.

«Нет, это так, от неожиданности», – подумал Пьер. Но только что он хотел продолжать начатый разговор с княжной Марьей, он опять взглянул на Наташу, и еще сильнейшая краска покрыла его лицо, и еще сильнейшее волнение радости и страха охватило его душу. Он запутался в словах и остановился на середине речи.

Пьер не заметил Наташи, потому что он никак не ожидал видеть ее тут, но он не узнал ее потому, что происшедшая в ней, с тех пор как он не видал ее, перемена была огромна. Она похудела и побледнела. Но не это делало ее неузнаваемой: ее нельзя было узнать в первую минуту, как он вошел, потому что на этом лице, в глазах которого прежде всегда светилась затаенная улыбка радости жизни, теперь, когда он вошел и в первый раз взглянул на нее, не было и тени улыбки; были одни глаза, внимательные, добрые и печально вопросительные.

Смущение Пьера не отразилось на Наташе смущением, но только удовольствием, чуть заметно осветившим все ее лицо.

– Она приехала гостить ко мне, – сказала княжна Марья. – Граф и графиня будут на днях. Графиня в ужасном положении. Но Наташе самой нужно было видеть доктора. Ее насильно отослали со мной.

– Да, есть ли семья без своего горя? – сказал Пьер, обращаясь к Наташе. – Вы знаете, что это было в тот самый день, как нас освободили. Я видел его. Какой был прелестный мальчик.

Наташа смотрела на него, и в ответ на его слова только больше открылись и засветились ее глаза.

– Что можно сказать или подумать в утешенье? – сказал Пьер. – Ничего. Зачем было умирать такому славному, полному жизни мальчику?

– Да, в наше время трудно жить бы было без веры… – сказала княжна Марья.

– Да, да. Вот это истинная правда, – поспешно перебил Пьер.

– Отчего? – спросила Наташа, внимательно глядя в глаза Пьеру.

– Как отчего? – сказала княжна Марья. – Одна мысль о том, что ждет там…

Наташа, не дослушав княжны Марьи, опять вопросительно поглядела на Пьера.

– И оттого, – продолжал Пьер, – что только тот человек, который верит в то, что есть бог, управляющий нами, может перенести такую потерю, как ее и… ваша, – сказал Пьер.

Наташа раскрыла уже рот, желая сказать что то, но вдруг остановилась. Пьер поспешил отвернуться от нее и обратился опять к княжне Марье с вопросом о последних днях жизни своего друга. Смущение Пьера теперь почти исчезло; но вместе с тем он чувствовал, что исчезла вся его прежняя свобода. Он чувствовал, что над каждым его словом, действием теперь есть судья, суд, который дороже ему суда всех людей в мире. Он говорил теперь и вместе с своими словами соображал то впечатление, которое производили его слова на Наташу. Он не говорил нарочно того, что бы могло понравиться ей; но, что бы он ни говорил, он с ее точки зрения судил себя.

Княжна Марья неохотно, как это всегда бывает, начала рассказывать про то положение, в котором она застала князя Андрея. Но вопросы Пьера, его оживленно беспокойный взгляд, его дрожащее от волнения лицо понемногу заставили ее вдаться в подробности, которые она боялась для самой себя возобновлять в воображенье.

– Да, да, так, так… – говорил Пьер, нагнувшись вперед всем телом над княжной Марьей и жадно вслушиваясь в ее рассказ. – Да, да; так он успокоился? смягчился? Он так всеми силами души всегда искал одного; быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Недостатки, которые были в нем, – если они были, – происходили не от него. Так он смягчился? – говорил Пьер. – Какое счастье, что он свиделся с вами, – сказал он Наташе, вдруг обращаясь к ней и глядя на нее полными слез глазами.

Лицо Наташи вздрогнуло. Она нахмурилась и на мгновенье опустила глаза. С минуту она колебалась: говорить или не говорить?

– Да, это было счастье, – сказала она тихим грудным голосом, – для меня наверное это было счастье. – Она помолчала. – И он… он… он говорил, что он желал этого, в ту минуту, как я пришла к нему… – Голос Наташи оборвался. Она покраснела, сжала руки на коленах и вдруг, видимо сделав усилие над собой, подняла голову и быстро начала говорить:

– Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. Я не смела спросить про него. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Я ничего не думала, не могла представить себе, в каком он положении; мне только надо было видеть его, быть с ним, – говорила она, дрожа и задыхаясь. И, не давая перебивать себя, она рассказала то, чего она еще никогда, никому не рассказывала: все то, что она пережила в те три недели их путешествия и жизни в Ярославль.

Пьер слушал ее с раскрытым ртом и не спуская с нее своих глаз, полных слезами. Слушая ее, он не думал ни о князе Андрее, ни о смерти, ни о том, что она рассказывала. Он слушал ее и только жалел ее за то страдание, которое она испытывала теперь, рассказывая.

Княжна, сморщившись от желания удержать слезы, сидела подле Наташи и слушала в первый раз историю этих последних дней любви своего брата с Наташей.

Этот мучительный и радостный рассказ, видимо, был необходим для Наташи.

Она говорила, перемешивая ничтожнейшие подробности с задушевнейшими тайнами, и, казалось, никогда не могла кончить. Несколько раз она повторяла то же самое.

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Нюрнберге

- Умершие в Нюрнберге

- Музыканты по алфавиту

- Композиторы по алфавиту

- Композиторы Германии

- Композиторы эпохи барокко

- Композиторы XVII века

- Педагоги по алфавиту

- Музыкальные педагоги Германии

- Музыкальные педагоги XVII века

- Родившиеся в 1653 году

- Выпускники Альтдорфского университета