Петиция о праве

| Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей.

|

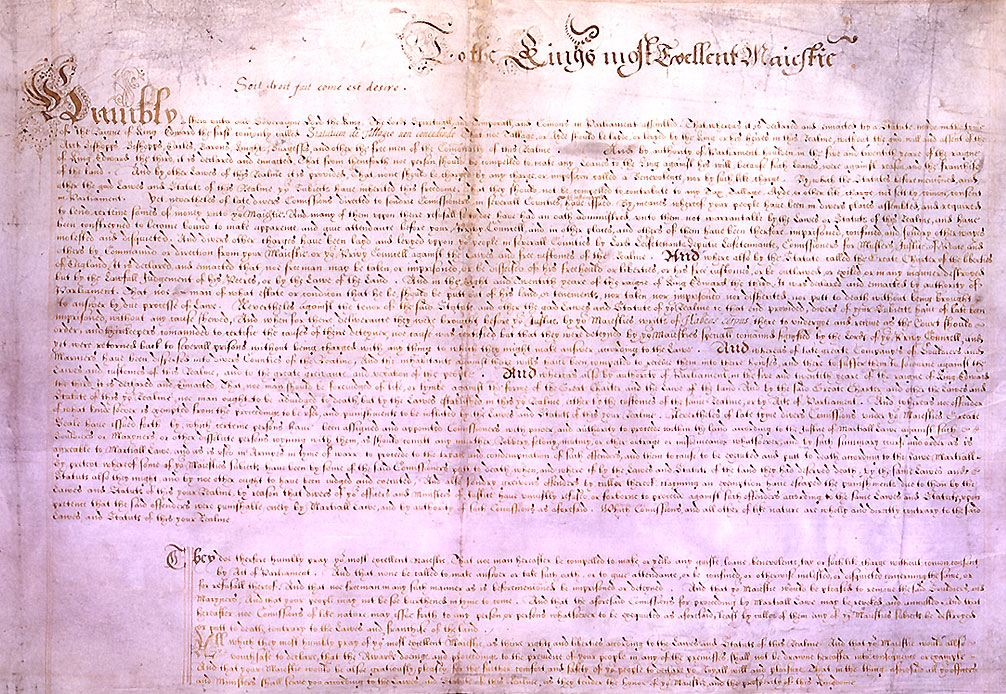

| Петиция о праве | |

| англ. The Petition Exhibited to His Majestie by the Lordes Spirituall and Temporall and Commons in this present Parliament assembled concerning divers Rightes and Liberties of the Subjectes: with the Kinges Majesties Royall Aunswere thereunto in full Parliament | |

| |

| Создан | |

|---|---|

| Ратифицирован | |

| Язык оригинала | |

| Место хранения |

Архивы парламента Великобритании |

| Автор | |

| Заверители | |

Петиция о праве (англ. Petition of Right) — акт, представленный королю Карлу I от имени обеих палат английского парламента 28 мая 1628 года и называемый «второй великой хартией».

Содержание

Предыстория

27 марта 1625 года скончался английский король Яков I, которому наследовал его сын Карл I. Вместе с престолом, он столкнулся с фактом участия Англии в тридцатилетней войне на стороне Кристиана IV и Фридриха V, женатого на сестре Карла Елизавете, боровшихся в Европе с монархией Габсбургов.[1] Из-за поддержки этих правителей Яковом государственные финансы столкнулись с серьёзными проблемами, а с Карлом связывали большую ответственность в этом вопросе. После созыва нового парламента для встречи в апреле 1625 года, стало очевидно, что он продолжит отцовскую политику, ибо потребовал для продолжения военных действий выделить около £ 700 000. Палата Общин отказалась от этого, взамен приняв два закона о выделении на эти цели £ 112 000. Помимо этого, размер грузовых и весовых сборов (Tonnage and Poundag) были установлены только на один год, хотя ранее срок их действия ограничивался всей жизнью монарха. По этой причине Палата лордов отказалась принять и эти законы, оставив Карла без каких либо средства на финансирование войны.[2]

27 марта 1625 года скончался английский король Яков I, которому наследовал его сын Карл I. Вместе с престолом, он столкнулся с фактом участия Англии в тридцатилетней войне на стороне Кристиана IV и Фридриха V, женатого на сестре Карла Елизавете, боровшихся в Европе с монархией Габсбургов.[1] Из-за поддержки этих правителей Яковом государственные финансы столкнулись с серьёзными проблемами, а с Карлом связывали большую ответственность в этом вопросе. После созыва нового парламента для встречи в апреле 1625 года, стало очевидно, что он продолжит отцовскую политику, ибо потребовал для продолжения военных действий выделить около £ 700 000. Палата Общин отказалась от этого, взамен приняв два закона о выделении на эти цели £ 112 000. Помимо этого, размер грузовых и весовых сборов (Tonnage and Poundag) были установлены только на один год, хотя ранее срок их действия ограничивался всей жизнью монарха. По этой причине Палата лордов отказалась принять и эти законы, оставив Карла без каких либо средства на финансирование войны.[2]

Столкнувшись с этим, Карл приостановил работу парламента 11 июля, но из-за потребности в средствах созвал его участников 1 августа в Оксфорде. Был снова озвучен отказ выделить деньги, а под руководством Роберта Фелипса и Эдварда Кока было начато расследование в отношении герцога Бекингема, являвшегося фаворитом монарха и сторонников участия в европейской войне. Поводом для этого стало желание изучить использование им предыдущих грантов и различные споры касательно адмиралтейства. Это было причиной для импичмента, и реакцией Карла стал роспуск палаты представителей уже 12 августа.[3] К 1627 году Англия уже участвовала в войне, и Карл решил поднять «принудительные займы»; налоги не регулируемые парламентом. Отказывавшиеся платить отправлялись в тюрьму без суда, а в случае сопротивления Тайный совет. Хотя судебная система отказывалась одобрять эти налоги, она была вынуждена уступить давлению после увольнения se loans, they succumbed to pressure after the лорда главного судьи сэра Рандольфа Кру.[4]

За отказ выплачивать заём около 70 джентльменов были отправлены в тюрьму без суда и следствия.[5] Пятеро из них: сэры Томас Дарнелл, Джон Корбет, Уолтер Эрл, Sir John Heveningham и Эдмунд Хампден попытались вернуть свободу, направив петицию в Суд королевской скамьи, в которой ссылались на принцип хабеас корпус. 3 ноября 1627 года их обращение было выслушано, после чего последовал приказ привести узников на заседание к 8 ноября. Но никого из них не привели, ибо не смогли понять суть обвинений. Для легализации займа и начала процесса Генеральный атторней Англии и Уэльса Роберт Хит обеспечил исковое заявления для Дарнелла, начав дело Пяти рыцарей или Дело Дарнелла.[6] Сам Дарнелл, озабоченный складывающейся ситуацией, вместе с оставшимися сэрами выбрал представителей: Джона Брамстона, Генри Калтропа и Джона Селдена.[7]

Судьи отказали подсудимым в освобождении под залог, отметив, что если не было выдвинуто никаких обвинений, «[арестованные] не могут быть освобождены, так как преступление, возможно, было слишком опасно для общественного обсуждения».[5] Решение касалось только вопроса залогового освобождения, но не самого займа, и Карл решил не выдвигать обвинений против рыцарей, опасаясь признания судом его незаконности.[8] Непредвиденным побочным эффектом от этого стало то, что при продолжавшемся сборе займа, все большее число богатых землевладельцев отказывалось его выплачивать, что привело к снижению финансовых показателей и необходимости созыва нового парламента (что произошло в марте 1627 года). С учётом отношения общественного мнения к Карлу, Бекингему и войне, в новом созыве произошёл перевес в пользу выступавших против короля, к которым относились Селден, Кок, Джон Пим и молодой Оливер Кромвель.[9]

Военное положение и «Резолюции»

Чтобы справиться со сложившейся ситуацией в военных делах Карл ввёл военное положение на большей части страны. С 1626 по 1627 год оно было расширено из-за наложенных парламентом финансовых ограничений, вызвавших беспорядки в солдатской среде. В то время военное положение провозглашалось местными военными командирами, в какой-то момент группа комиссаров получала право принимать решения по фактам правонарушений ещё до передачи дела командиру, осуществлявшему суд. На практике ситуация была совершенно иной. В Дувре военное положение объявил главнокомандующий местными войсками лорд the forces were commanded by лорд Конуэй. Комиссары получили право также одобрять итоговые решения, включая казнь признанных виновными.[10] Дополнительно им позволили не только разрешать споры по расквартированию между солдатами и гражданскими лицами, но и приказывать последним обеспечить помещения для войск.[11] Провозглашенное в Портсмуте военное положения также разрешало комиссарам судить гражданских по законам военного времени, sentenced to death.[12] Но и эти меры не решали сложившихся проблем, ибо солдаты часто находились вне юрисдикции комиссаров. В итоге в феврале 1627 года начальники военной полиции появились в каждом графстве, заставив всю страну жить в условиях военного положения.[13]

Чтобы справиться со сложившейся ситуацией в военных делах Карл ввёл военное положение на большей части страны. С 1626 по 1627 год оно было расширено из-за наложенных парламентом финансовых ограничений, вызвавших беспорядки в солдатской среде. В то время военное положение провозглашалось местными военными командирами, в какой-то момент группа комиссаров получала право принимать решения по фактам правонарушений ещё до передачи дела командиру, осуществлявшему суд. На практике ситуация была совершенно иной. В Дувре военное положение объявил главнокомандующий местными войсками лорд the forces were commanded by лорд Конуэй. Комиссары получили право также одобрять итоговые решения, включая казнь признанных виновными.[10] Дополнительно им позволили не только разрешать споры по расквартированию между солдатами и гражданскими лицами, но и приказывать последним обеспечить помещения для войск.[11] Провозглашенное в Портсмуте военное положения также разрешало комиссарам судить гражданских по законам военного времени, sentenced to death.[12] Но и эти меры не решали сложившихся проблем, ибо солдаты часто находились вне юрисдикции комиссаров. В итоге в феврале 1627 года начальники военной полиции появились в каждом графстве, заставив всю страну жить в условиях военного положения.[13]

Военное положение уже в те времена не считалось формой материального права, при этом приостанавливавшее принцип верховенства закона: происходила замена нормальных статутов законом на основе прихотей местное военного командира.[14] Однако оно основывалось на ряде правил, в первую очередь оно вводилось «во время войны или открытого восстания в королевстве».[15] В прошлые царствования это не было большой проблемой, взять хотя-бы Елизавету I. Но Карл не обладал сопоставимой популярностью и поддержкой в парламенте, и его обоснование введения военного положения было слабее. В итоге парламентская оппозиция, недовольная его действиями, ещё больше распалилась.[16]

Задержанные за неуплату займа были освобождены в декабре 1627 года. Карл I, несмотря на военное положение, вновь обратился к парламенту с просьбой выделить средства. 17 марта 1628 года там началось совещание, быстро увязнувшее в дебатах вокруг вопросов займа, дела пяти рыцарей, постоя солдат и военного положения. Негативно настроенные к королю парламентарии получили дополнительный повод для претензий, когда Джон Селден обнаружил давление на клерка Королевской скамьи со стороны Хита, желавшего использовать дело пяти рыцарей в качестве прецедента для признания законности займ. Парламент незамедлительно признал приговор по этому делу незаконным.[17]

Не удовольствовавшийся этим Кок к 1 апреля 1628 года составил серию парламентских деклараций (Резолюции). Четыре документа касались тюремного заключения: для его осуществления требовался закон, habeas corpus предоставляется всем, включая содержащихся королём и Тайным советом, обвиняемых нельзя сажать до совершения и обнаружения преступления, также признавались незаконными. This was «a dogmatic summary of subjects' rights as enshrined in English 'due process' legislation since 1225»,[18] и первые три в дальнейшем стали основой для Habeas Corpus Act 1679.[19] Резолюции были приняты палатой общин 3 апреля, Кок, Селден, Дадли Диггис и Томас Литтлтон представили их в Палате Лордов.[20] Там декларации полчили смешанный приём, Карл отказался их принимать[21][22].

Принятие Петиции

Принудительный заем 1627 года, военные постои, незаконные аресты создали дружное оппозиционное настроение в палате общин, по необходимости созванной королём 17 марта 1628 года после неудачи Ла-Рошельской экспедиции. Несмотря на угрожающую речь короля, палата поставила вопрос о восстановлении прав нации, нарушенных королевским произволом. Парламент добивался не каких-либо нововведений, он хотел только точнее определить старинные права нации и закрепить их подтверждением короля, «чтобы ничья злая воля не осмеливалась нападать на них» (речь Томаса Уэнтворта). Король пытался помешать обсуждению Петиции, грозил распустить парламент, обещал впредь воздерживаться от нарушения древних постановлений, но Петиция прошла через обе палаты.

2 июня 1628 года Петиция о праве, одобренная обеими палатами английского парламента, была зачитана Карлу I. Его Величество ответил следующей резолюцией: «Король желает, чтобы Право осуществлялось в соответствии с Законами и Обычаями Королевства. И чтобы Статуты исполнялись должным образом, дабы Его Подданные не имели причины жаловаться на какие-либо обиды или притеснения, противоречащие их справедливым Правам и Вольностям, сохранять которые он считает себя по совести так же обязанным, как сохранять свою Прерогативу».

Эта резолюция ни формой своей, ни содержанием не соответствовала исторически сложившимся правилам утверждения королевской властью актов парламента. Король избрал её потому, что сама Петиция о праве не подходила ни под одну из разновидностей актов, характерных для практики английского парламента того времени. Содержание журналов Палаты Лордов и Палаты Общин показывает, что различные петиции рассматривались почти на каждом из заседаний этих палат, но это были петиции частного характера — прошения, исходившие от какого-либо частного лица. Палаты высказывались в их поддержку и представляли их королю или в Тайный совет. Но рассматриваемая Петиция о праве была произведением самого парламента, то есть имела публичный характер.

Парламентарии не удовлетворились ответом короля на их Петицию и попросили Его Величество поставить другую резолюцию, выражаемую формулой «soit Droit fait come est desire» . 7 июня 1628 года Карл I прибыл на конференцию обеих палат парламента и отдал приказ парламентскому клерку заменить прежнюю резолюцию новой, после чего заявил парламентариям: «Это, я уверен, является полным, однако не более того, что Я гарантировал вам в Моем Первом Ответе; так как значение того заключалось в том, чтобы подтвердить все ваши Вольности; зная из ваших собственных торжественных заявлений, что вы не подразумеваете и не затрагиваете Моей Прерогативы, Я заверяю вас, что Мой Принцип состоит в том, что Народные Свободы усиливают Королевскую Прерогативу, и что Королевская Прерогатива должна защищать Народные Свободы».

Утверждение королём Петиции о праве посредством резолюции «soit droit fait comme est desire» означало, что этот документ получил статус частного парламентского акта (публичные парламентские акты утверждались резолюцией «Le Roi le veult»). Иначе и не могло быть — Петиция не содержала новых правовых норм, а лишь подтверждала старые, уже действующие . Отсюда следует, что указанная Петиция не стала в 1628 году законом. В пользу этого свидетельствует и само время утверждения этого документа королём — середина парламентской сессии. Законодательные акты, по правилу, которому неукоснительно следовали тогда в Англии, утверждались Его Величеством в конце сессии парламента. Статус закона Петиция о праве 1628 года получила лишь тринадцать лет спустя — 7 августа 1641 года. В принятом в этот день «Акте, объявляющем незаконными и недействительными недавние судебные постановления относительно корабельных денег и бесполезными все записи и протоколы, относящиеся к ним» говорилось: «…Далее объявляется и узаконяется на основании указанной ранее власти, что Петиция о праве должна с настоящего времени соответственно выполняться и твердо неуклонно соблюдаться и поддерживаться» (см. об этом: Томсинов В. А. Юридические аспекты Английской революции 1640—1660 годов. М.: Зерцало-М, 2010. С. 83-85).

Содержание документа

В этом документе, представлявшем по форме своей просьбу народа к королю о соблюдении законов страны, указаны злоупотребления, допускавшиеся при Якове I и в особенности при Карле I, и перечислены все статуты, защищавшие подданных от произвола короля.

Петиция сводилась к следующим четырём пунктам:

- Произвольный сбор налогов. По закону Эдуарда I, говорит Петиция, никакой налог не может быть введён без согласия парламента. По закону Эдуарда III не может быть вынуждаем никакой заём. На основании других «добрых законов» никакой сбор не должен быть уплачиваем, если он не разрешён в законном порядке. Однако в последнее время были налагаемы неразрешённые налоги; комиссары, посланные в разные графства, произвольно взыскивали ссуды, вымогали деньги и незаконно назначали наказания.

- Личная неприкосновенность английских подданных. На основании Великой хартии ни один английский подданный не может подвергаться аресту, заключению в тюрьме, конфискации владений, лишению покровительства законов или другому наказанию без судебного приговора. Это же подтверждено статутом 1354 года, принятым Эдуардом III, и «другими добрыми законами и статутами». Поэтому несправедливо объявление вне закона или лишение имущества без законного суда, несправедливы произвольные аресты без точно сформулированного обвинения. Заключённому всегда должно принадлежать право просить суд о рассмотрении возводимых на него обвинений, и окончательный приговор должен зависеть от суда, а не от короля.

- Произвольное установление чрезвычайных военных судов (Martial Law). Применение в мирное время военного закона и суда незаконно, так как противоречит Великой хартии, законам Эдуарда III и другим статутам. Воинскими судилищами невинные были приговорены и казнены, а истинные преступники освобождались от наказаний.

- Противозаконные экзекуционные военные команды. Жителей «вопреки законам и обычаям королевства и к великой обиде и беспокойству народа» подвергали обременительным военным постоям.

Последствия принятия Петиции о Праве и её значение для истории Англии

В исторической литературе существуют различные оценки Петиции о праве 1628 года. Ряд исследователей придает ей такое значение, которое имеет Великая Хартия Вольностей . Так, Давид Юм писал в своё время: «Можно без преувеличения утверждать, что согласие короля на петицию о праве произвело в системе правления перемены, почти равносильные революции, и что ограничение в столь многих пунктах монаршей прерогативы создавало дополнительные гарантии для прав и свобод подданных».

Преобладающей в исторической литературе точкой зрения на значение Петиции о праве 1628 года является мнение о том, что она сыграла весьма скромную роль в политическом развитии Англии XVII века. «Петиция о Праве» составляет одну из вех в конституционном развитии Англии. Однако непосредственно она имела малое значение», — отмечает английский историк Бэри Ковард.

По мнению историка государства и права профессора В. А. Томсинова, оценка принятия Петиции о праве 1628 года как события, имевшего «революционное значение», весьма сомнительна — такой взгляд не соответствует реальному положению дел. Однако вряд ли правильным будет и слишком преуменьшать политическое и правовое значение данного документа в английской истории XVII века. Не получив в 1628 году статуса закона, Петиция о праве тем не менее сыграла определенную роль в правовом развитии Англии. Она стала знаменем борьбы против произвола государственной власти — фактором, формирующим правосознание английского общества.

Но в условиях 1628 года значительно большее значение для политической эволюции английского общества имела не сама по себе Петиция о праве, а те дискуссии в парламенте Англии, которые предшествовали ей принятию. В ходе этих дискуссий отчетливо обнаружились такие слабости юридической конструкции английского государственного строя, которые могли в дальнейшем вести лишь к обострению политических конфликтов между королевской властью и парламентариями. Стало очевидным, что важнейший из несущих элементов указанной конструкции — ординарная прерогатива королевской власти, основанная на «общинном праве» (common law) и статутах Английского королевства, стала превращаться из средства поддержания равновесия между королём и парламентом, сохранения компромисса между общественными группировками, стоявшими за этими государственными институтами, в инструмент усиления королевской власти за счет полномочий парламента.

Напишите отзыв о статье "Петиция о праве"

Примечания

- ↑ Kishlansky, 1999, p. 59.

- ↑ Hostettler, 1997, p. 119.

- ↑ White, 1979, p. 190.

- ↑ Hostettler, 1997, p. 125.

- ↑ 1 2 Hostettler, 1997, p. 126.

- ↑ Guy, 1982, p. 291.

- ↑ Guy, 1982, p. 292.

- ↑ Guy, 1982, p. 293.

- ↑ Hostettler, 1997, p. 127.

- ↑ Boynton, 1964, p. 258.

- ↑ Boynton, 1964, p. 259.

- ↑ Boynton, 1964, p. 260.

- ↑ Boynton, 1964, p. 263.

- ↑ Capua, 1977, p. 152.

- ↑ Capua, 1977, p. 153.

- ↑ Capua, 1977, p. 170.

- ↑ Guy, 1982, p. 297.

- ↑ Guy, 1982, p. 298.

- ↑ Hostettler, 1997, p. 129.

- ↑ Hostettler, 1997, p. 130.

- ↑ Hostettler, 1997, p. 132.

- ↑ Guy, 1982, p. 299.

Литература

- Томсинов В. А. Юридические аспекты английской революции 1640—1660 годов. Период конституционной борьбы: ноябрь 1640 — август 1642 года. М.: Зерцало-М, 2010. С. 70-86.

- При написании этой статьи использовался материал из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907).

- Bachmann, Steve (2000). «Starting again with the Mayflower...England's Civil War and America's Bill of Rights». Quinnipiac Law Review (Quinnipiac law school) 20 (2). ISSN [worldcat.org/issn/1073-8606 1073-8606].

- Boynton, Lindsay (1964). «Martial Law and the Petition of Right». The English Historical Review (Oxford University Press) 79 (311): 255–284. DOI:10.1093/ehr/lxxix.cccxi.255. ISSN [worldcat.org/issn/0013-8266 0013-8266].

- Capua, J.V. (1977). «The Early History of Martial Law in England from the Fourteenth Century to the Petition of Right». Cambridge Law Journal (Cambridge University Press) 36 (1). ISSN [worldcat.org/issn/0008-1973 0008-1973].

- Christianson, Paul (1994). «Arguments on Billeting and Martial Law in the Parliament of 1628». The Historical Journal (Cambridge University Press) 37 (3). ISSN [worldcat.org/issn/0018-246X 0018-246X].

- Clark, David (2000). «The Icon of Liberty: The Status and Role of Magna Carta in Australian and New Zealand Law». Melbourne University Law Review (Melbourne University Law School) 24 (1). ISSN [worldcat.org/issn/0025-8938 0025-8938].

- Flemion, Jess Stoddart (1973). «The Struggle for the Petition of Right in the House of Lords: The Study of an Opposition Party Victory». The Journal of Modern History (University of Chicago Press) 45 (2). ISSN [worldcat.org/issn/0022-2801 0022-2801].

- Foster, Elizabeth Read (1974). «Petitions and the Petition of Right». Journal of British Studies (University of Chicago Press) 14 (1): 21. DOI:10.1086/385665. ISSN [worldcat.org/issn/0021-9371 0021-9371].

- Guy, J.A. (1982). «The Origin of the Petition of Right Reconsidered». The Historical Journal (Cambridge University Press) 25 (2). ISSN [worldcat.org/issn/0018-246X 0018-246X].

- Hostettler John. Sir Edward Coke: A Force for Freedom. — Barry Rose Law Publishers, 1997. — ISBN 1-872328-67-9.

- Hulme, Harold (1935). «Opinion in the House of Commons on the Proposal for a Petition of Right, 6 May, 1628». The English Historical Review (Oxford University Press) L: 302–306. DOI:10.1093/ehr/l.cxcviii.302. ISSN [worldcat.org/issn/0013-8266 0013-8266].

- Kemp Roger L. Documents of American Democracy: A Collection of Essential Works. — McFarland, 2010. — ISBN 0-7864-4210-7.

- Kishlansky, Mark (1999). «Tyranny Denied: Charles I, Attorney General Heath and the Five Knights' Case». The Historical Journal (Cambridge University Press) 42 (1). ISSN [worldcat.org/issn/0018-246X 0018-246X].

- Reeve, L.J. (1986). «The Legal Status of the Petition of Right». The Historical Journal (Cambridge University Press) 29 (2). ISSN [worldcat.org/issn/0018-246X 0018-246X].

- Ryan, Kevin (2005). «Coke, the Rule of Law, and Executive Power». Vermont Bar Journal (Vermont Bar Association) 2005 (Spring). ISSN [worldcat.org/issn/0748-4925 0748-4925].

- Samaha Joel. Criminal Justice. — 7. — Cengage Learning, 2005. — ISBN 978-0-534-64557-1.

- White Stephen D. Sir Edward Coke and the Grievances of the Commonwealth. — University of North Carolina Press, 1979. — ISBN 0-8078-1335-4.

- Young, Michael B. (1984). «The Origin of the Petition of Right Reconsidered Further». The Historical Journal (Cambridge University Press) 27 (2). ISSN [worldcat.org/issn/0018-246X 0018-246X].

- Young, Michael B. (1990). «Charles I and the Erosion of Trust: 1625–1628». Albion (Appalachian State University) 22 (2). ISSN [worldcat.org/issn/0095-1390 0095-1390].

Ссылки

| |

Petition of Right на Викискладе? |

|---|

-

Тексты по теме Петиция о праве в Викитеке?

| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Boynton, 1964, Capua, 1977, Guy, 1982, Hostettler, 1997, Kishlansky, 1999, White, 1979 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.

|

Отрывок, характеризующий Петиция о праве

– Подать экипаж, – сказал он. Он сел в карету рядом с дежурным адъютантом и поехал в предместье.– «Moscou deserte. Quel evenemeDt invraisemblable!» [«Москва пуста. Какое невероятное событие!»] – говорил он сам с собой.

Он не поехал в город, а остановился на постоялом дворе Дорогомиловского предместья.

Le coup de theatre avait rate. [Не удалась развязка театрального представления.]

Русские войска проходили через Москву с двух часов ночи и до двух часов дня и увлекали за собой последних уезжавших жителей и раненых.

Самая большая давка во время движения войск происходила на мостах Каменном, Москворецком и Яузском.

В то время как, раздвоившись вокруг Кремля, войска сперлись на Москворецком и Каменном мостах, огромное число солдат, пользуясь остановкой и теснотой, возвращались назад от мостов и украдчиво и молчаливо прошныривали мимо Василия Блаженного и под Боровицкие ворота назад в гору, к Красной площади, на которой по какому то чутью они чувствовали, что можно брать без труда чужое. Такая же толпа людей, как на дешевых товарах, наполняла Гостиный двор во всех его ходах и переходах. Но не было ласково приторных, заманивающих голосов гостинодворцев, не было разносчиков и пестрой женской толпы покупателей – одни были мундиры и шинели солдат без ружей, молчаливо с ношами выходивших и без ноши входивших в ряды. Купцы и сидельцы (их было мало), как потерянные, ходили между солдатами, отпирали и запирали свои лавки и сами с молодцами куда то выносили свои товары. На площади у Гостиного двора стояли барабанщики и били сбор. Но звук барабана заставлял солдат грабителей не, как прежде, сбегаться на зов, а, напротив, заставлял их отбегать дальше от барабана. Между солдатами, по лавкам и проходам, виднелись люди в серых кафтанах и с бритыми головами. Два офицера, один в шарфе по мундиру, на худой темно серой лошади, другой в шинели, пешком, стояли у угла Ильинки и о чем то говорили. Третий офицер подскакал к ним.

– Генерал приказал во что бы то ни стало сейчас выгнать всех. Что та, это ни на что не похоже! Половина людей разбежалась.

– Ты куда?.. Вы куда?.. – крикнул он на трех пехотных солдат, которые, без ружей, подобрав полы шинелей, проскользнули мимо него в ряды. – Стой, канальи!

– Да, вот извольте их собрать! – отвечал другой офицер. – Их не соберешь; надо идти скорее, чтобы последние не ушли, вот и всё!

– Как же идти? там стали, сперлися на мосту и не двигаются. Или цепь поставить, чтобы последние не разбежались?

– Да подите же туда! Гони ж их вон! – крикнул старший офицер.

Офицер в шарфе слез с лошади, кликнул барабанщика и вошел с ним вместе под арки. Несколько солдат бросилось бежать толпой. Купец, с красными прыщами по щекам около носа, с спокойно непоколебимым выражением расчета на сытом лице, поспешно и щеголевато, размахивая руками, подошел к офицеру.

– Ваше благородие, – сказал он, – сделайте милость, защитите. Нам не расчет пустяк какой ни на есть, мы с нашим удовольствием! Пожалуйте, сукна сейчас вынесу, для благородного человека хоть два куска, с нашим удовольствием! Потому мы чувствуем, а это что ж, один разбой! Пожалуйте! Караул, что ли, бы приставили, хоть запереть дали бы…

Несколько купцов столпилось около офицера.

– Э! попусту брехать то! – сказал один из них, худощавый, с строгим лицом. – Снявши голову, по волосам не плачут. Бери, что кому любо! – И он энергическим жестом махнул рукой и боком повернулся к офицеру.

– Тебе, Иван Сидорыч, хорошо говорить, – сердито заговорил первый купец. – Вы пожалуйте, ваше благородие.

– Что говорить! – крикнул худощавый. – У меня тут в трех лавках на сто тысяч товару. Разве убережешь, когда войско ушло. Эх, народ, божью власть не руками скласть!

– Пожалуйте, ваше благородие, – говорил первый купец, кланяясь. Офицер стоял в недоумении, и на лице его видна была нерешительность.

– Да мне что за дело! – крикнул он вдруг и пошел быстрыми шагами вперед по ряду. В одной отпертой лавке слышались удары и ругательства, и в то время как офицер подходил к ней, из двери выскочил вытолкнутый человек в сером армяке и с бритой головой.

Человек этот, согнувшись, проскочил мимо купцов и офицера. Офицер напустился на солдат, бывших в лавке. Но в это время страшные крики огромной толпы послышались на Москворецком мосту, и офицер выбежал на площадь.

– Что такое? Что такое? – спрашивал он, но товарищ его уже скакал по направлению к крикам, мимо Василия Блаженного. Офицер сел верхом и поехал за ним. Когда он подъехал к мосту, он увидал снятые с передков две пушки, пехоту, идущую по мосту, несколько поваленных телег, несколько испуганных лиц и смеющиеся лица солдат. Подле пушек стояла одна повозка, запряженная парой. За повозкой сзади колес жались четыре борзые собаки в ошейниках. На повозке была гора вещей, и на самом верху, рядом с детским, кверху ножками перевернутым стульчиком сидела баба, пронзительно и отчаянно визжавшая. Товарищи рассказывали офицеру, что крик толпы и визги бабы произошли оттого, что наехавший на эту толпу генерал Ермолов, узнав, что солдаты разбредаются по лавкам, а толпы жителей запружают мост, приказал снять орудия с передков и сделать пример, что он будет стрелять по мосту. Толпа, валя повозки, давя друг друга, отчаянно кричала, теснясь, расчистила мост, и войска двинулись вперед.

В самом городе между тем было пусто. По улицам никого почти не было. Ворота и лавки все были заперты; кое где около кабаков слышались одинокие крики или пьяное пенье. Никто не ездил по улицам, и редко слышались шаги пешеходов. На Поварской было совершенно тихо и пустынно. На огромном дворе дома Ростовых валялись объедки сена, помет съехавшего обоза и не было видно ни одного человека. В оставшемся со всем своим добром доме Ростовых два человека были в большой гостиной. Это были дворник Игнат и казачок Мишка, внук Васильича, оставшийся в Москве с дедом. Мишка, открыв клавикорды, играл на них одним пальцем. Дворник, подбоченившись и радостно улыбаясь, стоял пред большим зеркалом.

– Вот ловко то! А? Дядюшка Игнат! – говорил мальчик, вдруг начиная хлопать обеими руками по клавишам.

– Ишь ты! – отвечал Игнат, дивуясь на то, как все более и более улыбалось его лицо в зеркале.

– Бессовестные! Право, бессовестные! – заговорил сзади их голос тихо вошедшей Мавры Кузминишны. – Эка, толсторожий, зубы то скалит. На это вас взять! Там все не прибрано, Васильич с ног сбился. Дай срок!

Игнат, поправляя поясок, перестав улыбаться и покорно опустив глаза, пошел вон из комнаты.

– Тетенька, я полегоньку, – сказал мальчик.

– Я те дам полегоньку. Постреленок! – крикнула Мавра Кузминишна, замахиваясь на него рукой. – Иди деду самовар ставь.

Мавра Кузминишна, смахнув пыль, закрыла клавикорды и, тяжело вздохнув, вышла из гостиной и заперла входную дверь.

Выйдя на двор, Мавра Кузминишна задумалась о том, куда ей идти теперь: пить ли чай к Васильичу во флигель или в кладовую прибрать то, что еще не было прибрано?

В тихой улице послышались быстрые шаги. Шаги остановились у калитки; щеколда стала стучать под рукой, старавшейся отпереть ее.

Мавра Кузминишна подошла к калитке.

– Кого надо?

– Графа, графа Илью Андреича Ростова.

– Да вы кто?

– Я офицер. Мне бы видеть нужно, – сказал русский приятный и барский голос.

Мавра Кузминишна отперла калитку. И на двор вошел лет восемнадцати круглолицый офицер, типом лица похожий на Ростовых.

– Уехали, батюшка. Вчерашнего числа в вечерни изволили уехать, – ласково сказала Мавра Кузмипишна.

Молодой офицер, стоя в калитке, как бы в нерешительности войти или не войти ему, пощелкал языком.

– Ах, какая досада!.. – проговорил он. – Мне бы вчера… Ах, как жалко!..

Мавра Кузминишна между тем внимательно и сочувственно разглядывала знакомые ей черты ростовской породы в лице молодого человека, и изорванную шинель, и стоптанные сапоги, которые были на нем.

– Вам зачем же графа надо было? – спросила она.

– Да уж… что делать! – с досадой проговорил офицер и взялся за калитку, как бы намереваясь уйти. Он опять остановился в нерешительности.

– Видите ли? – вдруг сказал он. – Я родственник графу, и он всегда очень добр был ко мне. Так вот, видите ли (он с доброй и веселой улыбкой посмотрел на свой плащ и сапоги), и обносился, и денег ничего нет; так я хотел попросить графа…

Мавра Кузминишна не дала договорить ему.

– Вы минуточку бы повременили, батюшка. Одною минуточку, – сказала она. И как только офицер отпустил руку от калитки, Мавра Кузминишна повернулась и быстрым старушечьим шагом пошла на задний двор к своему флигелю.

В то время как Мавра Кузминишна бегала к себе, офицер, опустив голову и глядя на свои прорванные сапоги, слегка улыбаясь, прохаживался по двору. «Как жалко, что я не застал дядюшку. А славная старушка! Куда она побежала? И как бы мне узнать, какими улицами мне ближе догнать полк, который теперь должен подходить к Рогожской?» – думал в это время молодой офицер. Мавра Кузминишна с испуганным и вместе решительным лицом, неся в руках свернутый клетчатый платочек, вышла из за угла. Не доходя несколько шагов, она, развернув платок, вынула из него белую двадцатипятирублевую ассигнацию и поспешно отдала ее офицеру.

– Были бы их сиятельства дома, известно бы, они бы, точно, по родственному, а вот может… теперича… – Мавра Кузминишна заробела и смешалась. Но офицер, не отказываясь и не торопясь, взял бумажку и поблагодарил Мавру Кузминишну. – Как бы граф дома были, – извиняясь, все говорила Мавра Кузминишна. – Христос с вами, батюшка! Спаси вас бог, – говорила Мавра Кузминишна, кланяясь и провожая его. Офицер, как бы смеясь над собою, улыбаясь и покачивая головой, почти рысью побежал по пустым улицам догонять свой полк к Яузскому мосту.

А Мавра Кузминишна еще долго с мокрыми глазами стояла перед затворенной калиткой, задумчиво покачивая головой и чувствуя неожиданный прилив материнской нежности и жалости к неизвестному ей офицерику.

В недостроенном доме на Варварке, внизу которого был питейный дом, слышались пьяные крики и песни. На лавках у столов в небольшой грязной комнате сидело человек десять фабричных. Все они, пьяные, потные, с мутными глазами, напруживаясь и широко разевая рты, пели какую то песню. Они пели врозь, с трудом, с усилием, очевидно, не для того, что им хотелось петь, но для того только, чтобы доказать, что они пьяны и гуляют. Один из них, высокий белокурый малый в чистой синей чуйке, стоял над ними. Лицо его с тонким прямым носом было бы красиво, ежели бы не тонкие, поджатые, беспрестанно двигающиеся губы и мутные и нахмуренные, неподвижные глаза. Он стоял над теми, которые пели, и, видимо воображая себе что то, торжественно и угловато размахивал над их головами засученной по локоть белой рукой, грязные пальцы которой он неестественно старался растопыривать. Рукав его чуйки беспрестанно спускался, и малый старательно левой рукой опять засучивал его, как будто что то было особенно важное в том, чтобы эта белая жилистая махавшая рука была непременно голая. В середине песни в сенях и на крыльце послышались крики драки и удары. Высокий малый махнул рукой.

– Шабаш! – крикнул он повелительно. – Драка, ребята! – И он, не переставая засучивать рукав, вышел на крыльцо.

Фабричные пошли за ним. Фабричные, пившие в кабаке в это утро под предводительством высокого малого, принесли целовальнику кожи с фабрики, и за это им было дано вино. Кузнецы из соседних кузень, услыхав гульбу в кабаке и полагая, что кабак разбит, силой хотели ворваться в него. На крыльце завязалась драка.

Целовальник в дверях дрался с кузнецом, и в то время как выходили фабричные, кузнец оторвался от целовальника и упал лицом на мостовую.

Другой кузнец рвался в дверь, грудью наваливаясь на целовальника.

Малый с засученным рукавом на ходу еще ударил в лицо рвавшегося в дверь кузнеца и дико закричал:

– Ребята! наших бьют!

В это время первый кузнец поднялся с земли и, расцарапывая кровь на разбитом лице, закричал плачущим голосом:

– Караул! Убили!.. Человека убили! Братцы!..

– Ой, батюшки, убили до смерти, убили человека! – завизжала баба, вышедшая из соседних ворот. Толпа народа собралась около окровавленного кузнеца.

– Мало ты народ то грабил, рубахи снимал, – сказал чей то голос, обращаясь к целовальнику, – что ж ты человека убил? Разбойник!

Высокий малый, стоя на крыльце, мутными глазами водил то на целовальника, то на кузнецов, как бы соображая, с кем теперь следует драться.

– Душегуб! – вдруг крикнул он на целовальника. – Вяжи его, ребята!

– Как же, связал одного такого то! – крикнул целовальник, отмахнувшись от набросившихся на него людей, и, сорвав с себя шапку, он бросил ее на землю. Как будто действие это имело какое то таинственно угрожающее значение, фабричные, обступившие целовальника, остановились в нерешительности.

– Порядок то я, брат, знаю очень прекрасно. Я до частного дойду. Ты думаешь, не дойду? Разбойничать то нонче никому не велят! – прокричал целовальник, поднимая шапку.

– И пойдем, ишь ты! И пойдем… ишь ты! – повторяли друг за другом целовальник и высокий малый, и оба вместе двинулись вперед по улице. Окровавленный кузнец шел рядом с ними. Фабричные и посторонний народ с говором и криком шли за ними.

У угла Маросейки, против большого с запертыми ставнями дома, на котором была вывеска сапожного мастера, стояли с унылыми лицами человек двадцать сапожников, худых, истомленных людей в халатах и оборванных чуйках.

– Он народ разочти как следует! – говорил худой мастеровой с жидкой бородйой и нахмуренными бровями. – А что ж, он нашу кровь сосал – да и квит. Он нас водил, водил – всю неделю. А теперь довел до последнего конца, а сам уехал.

Увидав народ и окровавленного человека, говоривший мастеровой замолчал, и все сапожники с поспешным любопытством присоединились к двигавшейся толпе.

– Куда идет народ то?

– Известно куда, к начальству идет.

– Что ж, али взаправду наша не взяла сила?

– А ты думал как! Гляди ко, что народ говорит.

Слышались вопросы и ответы. Целовальник, воспользовавшись увеличением толпы, отстал от народа и вернулся к своему кабаку.

Высокий малый, не замечая исчезновения своего врага целовальника, размахивая оголенной рукой, не переставал говорить, обращая тем на себя общее внимание. На него то преимущественно жался народ, предполагая от него получить разрешение занимавших всех вопросов.

– Он покажи порядок, закон покажи, на то начальство поставлено! Так ли я говорю, православные? – говорил высокий малый, чуть заметно улыбаясь.

– Он думает, и начальства нет? Разве без начальства можно? А то грабить то мало ли их.

– Что пустое говорить! – отзывалось в толпе. – Как же, так и бросят Москву то! Тебе на смех сказали, а ты и поверил. Мало ли войсков наших идет. Так его и пустили! На то начальство. Вон послушай, что народ то бает, – говорили, указывая на высокого малого.

У стены Китай города другая небольшая кучка людей окружала человека в фризовой шинели, держащего в руках бумагу.

– Указ, указ читают! Указ читают! – послышалось в толпе, и народ хлынул к чтецу.

Человек в фризовой шинели читал афишку от 31 го августа. Когда толпа окружила его, он как бы смутился, но на требование высокого малого, протеснившегося до него, он с легким дрожанием в голосе начал читать афишку сначала.

«Я завтра рано еду к светлейшему князю, – читал он (светлеющему! – торжественно, улыбаясь ртом и хмуря брови, повторил высокий малый), – чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев; станем и мы из них дух… – продолжал чтец и остановился („Видал?“ – победоносно прокричал малый. – Он тебе всю дистанцию развяжет…»)… – искоренять и этих гостей к черту отправлять; я приеду назад к обеду, и примемся за дело, сделаем, доделаем и злодеев отделаем».

Последние слова были прочтены чтецом в совершенном молчании. Высокий малый грустно опустил голову. Очевидно было, что никто не понял этих последних слов. В особенности слова: «я приеду завтра к обеду», видимо, даже огорчили и чтеца и слушателей. Понимание народа было настроено на высокий лад, а это было слишком просто и ненужно понятно; это было то самое, что каждый из них мог бы сказать и что поэтому не мог говорить указ, исходящий от высшей власти.

Все стояли в унылом молчании. Высокий малый водил губами и пошатывался.

– У него спросить бы!.. Это сам и есть?.. Как же, успросил!.. А то что ж… Он укажет… – вдруг послышалось в задних рядах толпы, и общее внимание обратилось на выезжавшие на площадь дрожки полицеймейстера, сопутствуемого двумя конными драгунами.

Полицеймейстер, ездивший в это утро по приказанию графа сжигать барки и, по случаю этого поручения, выручивший большую сумму денег, находившуюся у него в эту минуту в кармане, увидав двинувшуюся к нему толпу людей, приказал кучеру остановиться.

– Что за народ? – крикнул он на людей, разрозненно и робко приближавшихся к дрожкам. – Что за народ? Я вас спрашиваю? – повторил полицеймейстер, не получавший ответа.

– Они, ваше благородие, – сказал приказный во фризовой шинели, – они, ваше высокородие, по объявлению сиятельнейшего графа, не щадя живота, желали послужить, а не то чтобы бунт какой, как сказано от сиятельнейшего графа…

– Граф не уехал, он здесь, и об вас распоряжение будет, – сказал полицеймейстер. – Пошел! – сказал он кучеру. Толпа остановилась, скучиваясь около тех, которые слышали то, что сказало начальство, и глядя на отъезжающие дрожки.

Полицеймейстер в это время испуганно оглянулся, что то сказал кучеру, и лошади его поехали быстрее.

– Обман, ребята! Веди к самому! – крикнул голос высокого малого. – Не пущай, ребята! Пущай отчет подаст! Держи! – закричали голоса, и народ бегом бросился за дрожками.

Толпа за полицеймейстером с шумным говором направилась на Лубянку.

– Что ж, господа да купцы повыехали, а мы за то и пропадаем? Что ж, мы собаки, что ль! – слышалось чаще в толпе.

Вечером 1 го сентября, после своего свидания с Кутузовым, граф Растопчин, огорченный и оскорбленный тем, что его не пригласили на военный совет, что Кутузов не обращал никакого внимания на его предложение принять участие в защите столицы, и удивленный новым открывшимся ему в лагере взглядом, при котором вопрос о спокойствии столицы и о патриотическом ее настроении оказывался не только второстепенным, но совершенно ненужным и ничтожным, – огорченный, оскорбленный и удивленный всем этим, граф Растопчин вернулся в Москву. Поужинав, граф, не раздеваясь, прилег на канапе и в первом часу был разбужен курьером, который привез ему письмо от Кутузова. В письме говорилось, что так как войска отступают на Рязанскую дорогу за Москву, то не угодно ли графу выслать полицейских чиновников, для проведения войск через город. Известие это не было новостью для Растопчина. Не только со вчерашнего свиданья с Кутузовым на Поклонной горе, но и с самого Бородинского сражения, когда все приезжавшие в Москву генералы в один голос говорили, что нельзя дать еще сражения, и когда с разрешения графа каждую ночь уже вывозили казенное имущество и жители до половины повыехали, – граф Растопчин знал, что Москва будет оставлена; но тем не менее известие это, сообщенное в форме простой записки с приказанием от Кутузова и полученное ночью, во время первого сна, удивило и раздражило графа.

Впоследствии, объясняя свою деятельность за это время, граф Растопчин в своих записках несколько раз писал, что у него тогда было две важные цели: De maintenir la tranquillite a Moscou et d'en faire partir les habitants. [Сохранить спокойствие в Москве и выпроводить из нее жителей.] Если допустить эту двоякую цель, всякое действие Растопчина оказывается безукоризненным. Для чего не вывезена московская святыня, оружие, патроны, порох, запасы хлеба, для чего тысячи жителей обмануты тем, что Москву не сдадут, и разорены? – Для того, чтобы соблюсти спокойствие в столице, отвечает объяснение графа Растопчина. Для чего вывозились кипы ненужных бумаг из присутственных мест и шар Леппиха и другие предметы? – Для того, чтобы оставить город пустым, отвечает объяснение графа Растопчина. Стоит только допустить, что что нибудь угрожало народному спокойствию, и всякое действие становится оправданным.