Пневматическая химия

Пневматическая химия (пневматология) (от греч. πνεῦμα — дыхание, дуновение, дух) — название химии газов, применявшееся в конце XVIII — начале XIX вв. В настоящее время используется исключительно как исторический термин, характеризующий ранний период химического исследования газов.

Пневматическая химия (пневматология) (от греч. πνεῦμα — дыхание, дуновение, дух) — название химии газов, применявшееся в конце XVIII — начале XIX вв. В настоящее время используется исключительно как исторический термин, характеризующий ранний период химического исследования газов.

Содержание

Становление

До середины XVII века газы еще не различались и считались лишь разными видами воздуха. Фламандский химик Ян Ван-Гельмонт, по-видимому, первый показал, что следует признать существование ряда различных воздухообразных тел, которые он назвал газами (франц. gaz, от греч. chaos - хаос). Он положил основание пневматической химии своими наблюдениями над образованием непохожего на воздух «лесного газа» (gas sylvestre) при действии кислот на известняк, при брожении молодого вина, при горении угля.

До середины XVII века газы еще не различались и считались лишь разными видами воздуха. Фламандский химик Ян Ван-Гельмонт, по-видимому, первый показал, что следует признать существование ряда различных воздухообразных тел, которые он назвал газами (франц. gaz, от греч. chaos - хаос). Он положил основание пневматической химии своими наблюдениями над образованием непохожего на воздух «лесного газа» (gas sylvestre) при действии кислот на известняк, при брожении молодого вина, при горении угля.

После Ван-Гельмонта изучением газов занимались отдельные исследователи. Жан Рей ещё в 1630 году предположил участие воздуха при обжиге металлов. Роберт Бойль, основоположник экспериментального подхода к определению элементов сконструировал один из первых воздушных насосов и открыл с его помощью в 1660 году газовый закон, носящий теперь его имя. В 1665 году Роберт Гук в работе «Микрография» также предположил наличие в воздухе особого вещества, подобного веществу, содержащемуся в связанном состоянии в селитре. Дальнейшее развитие эти взгляды получили в книге «О селитре и воздушном спирте селитры», написанную в 1669 году английским химиком Джоном Мейоу. Мейоу, проведя знаменитые опытами с горящей свечой под колоколом, пытался доказать, что в воздухе содержится особый газ (spiritus nitroaëreus), поддерживающий горение и необходимый для дыхания.

Формирование во второй половине XVII века флогистонной теории — первой научной теории химии — послужило мощным стимулом развития количественных исследований, без которых было невозможно экспериментальное подтверждение гипотезы о химических элементах. Важным следствием появления флогистонной теории явилось активное изучение химиками газов вообще и газообразных продуктов горения в частности. Факт того, что воздух легко сжимается, стал несомненным доводом в пользу возрождения атомистических представлений и уже первые эксперименты с газообразными веществами привели к гипотезе о дискретном (корпускулярном, от лат. corpuscula — частица) строении вещества.

В начале XVIII в. химики не проявляли особого интереса к изучению газов. Основной причиной этого было отсутствие в их распоряжении удобных методов получения, собирания и исследования свойств отдельных газов. Однако некоторые ученые все же пытались исследовать свойства известных в то время газов, применяя воздушный насос Бойля и примитивные приспособления для собирания выделяющихся в различных процессах газов. Так, Михаил Ломоносов, изучавший механизм растворения металлов в кислотах, получил при растворении меди в азотной кислоте оксиды азота и описал некоторые свойства этого газа. Для собирания газа он пользовался бычьим пузырем.

В начале XVIII в. химики не проявляли особого интереса к изучению газов. Основной причиной этого было отсутствие в их распоряжении удобных методов получения, собирания и исследования свойств отдельных газов. Однако некоторые ученые все же пытались исследовать свойства известных в то время газов, применяя воздушный насос Бойля и примитивные приспособления для собирания выделяющихся в различных процессах газов. Так, Михаил Ломоносов, изучавший механизм растворения металлов в кислотах, получил при растворении меди в азотной кислоте оксиды азота и описал некоторые свойства этого газа. Для собирания газа он пользовался бычьим пузырем.

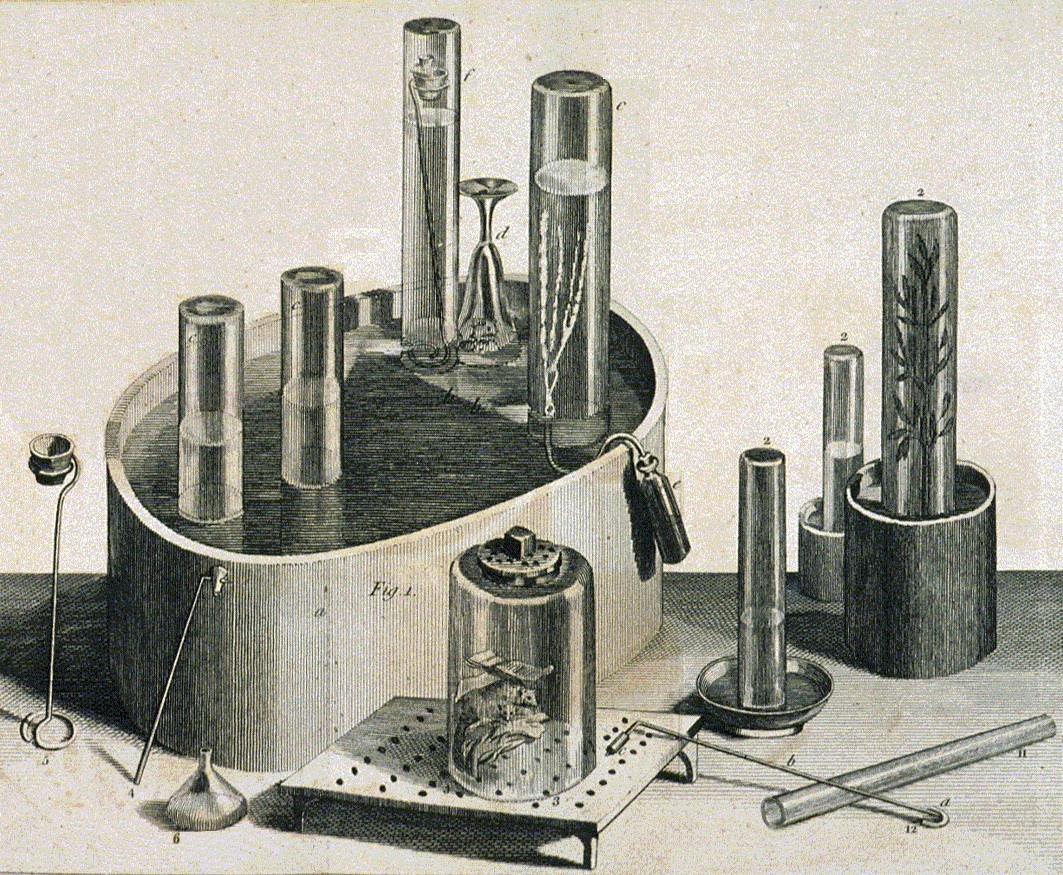

Важный шаг в начале XVIII век по преодолению экспериментальных затруднений был сделан английским химиком Стивеном Гейлсом, который изобрёл «пневматическую ванну» — прибор для улавливания газов, выделяющихся при разложении веществ, который представлял собой сосуд с водой, погруженный вверх дном в ванну с водой. Тем самым исследователи получили важнейший инструмент для выделения, идентификации и изучения различных летучих веществ.

Открытие и исследования газов во второй половине XVIII века

Начало пневматической химии было положено работами английского ученого Джозефа Блэка. Блэк установил (1756), что при нагревании белой магнезии из неё выделяется газ и образуется с потерей массы жжёная магнезия. На основе этих опытов Блэк сделал вывод, что в состав мягких щелочей (углекислых солей) входит некий «связанный воздух», позже названный углекислым газом. Блэк открыл также реакцию поглощения углекислого газа «известковой водой». Отсюда возникло представление, что благодаря определенным воздействиям можно выделить отдельные газы из их смесей. Этот опыт явился важнейшей предпосылкой для возникновения газового анализа. Кроме того, Блэк обнаружил возможность определения массы газообразных веществ при рассмотрении их соединений, находящихся в твердом состоянии.

Открытие способов получения минеральных кислот (прежде всего, серной и соляной) в XVII веке положило начало наблюдениям за выделением некоего «воздуха» при действии кислот на железо и другие металлы. Исследователем впервые описавшем природу этого газа стал английский ученый Генри Кавендиш. В 1766 году Кавендиш опубликовал работу «Искусственный воздух», где сообщалось об открытии «горючего воздуха» (водорода), а также описывались методики собирания, очистки и изучения газов. Кавендишу удалось получить в чистом виде водород и углекислый газ, установить их относительную плотность и другие свойства.

Открытие способов получения минеральных кислот (прежде всего, серной и соляной) в XVII веке положило начало наблюдениям за выделением некоего «воздуха» при действии кислот на железо и другие металлы. Исследователем впервые описавшем природу этого газа стал английский ученый Генри Кавендиш. В 1766 году Кавендиш опубликовал работу «Искусственный воздух», где сообщалось об открытии «горючего воздуха» (водорода), а также описывались методики собирания, очистки и изучения газов. Кавендишу удалось получить в чистом виде водород и углекислый газ, установить их относительную плотность и другие свойства.

В 1781 году Кавендиш определил состав воздуха, а в 1784 г., сжигая водород, установил качественный состав воды, опровергнув представления об её элементарности (неразложимости на более простые вещества). В своих исследованиях Кавендиш применил новый метод — действие электрического разряда на смеси газов в изолированных от воздуха стеклянных сосудах. Именно так Кавендиш впервые получил воду из смеси водорода и кислорода. В 1785 году Кавендиш обратил внимание на пузырьки «остаточного воздуха» (1/120 первоначального объема), который не изменялся под действием электричества (лишь в 1894 году лорд Рэлей установил, что «остаточный воздух» — это инертный газ аргон). Вывод о том, что «горючий воздух» представляет собой простое вещество, был сделан в 1784 году французским химиком Антуаном Лавуазье. Он же впервые получил его из воды и дал этому веществу название Hydrogenium (водород).

Больших успехов в выделении газов и изучении их свойств достиг протестантский священник Джозеф Пристли. Близ Лидса, где он служил, находился пивоваренный завод, откуда можно было получать в больших количествах «связанный воздух» для проведения опытов. Пристли обнаружил, что газы могут растворяться в воде, и предложил собирать их не над водой, а над ртутью. Так он сумел собрать и изучить «веселящий газ», аммиак, хлороводород, диоксид серы. В 1774 году Пристли сделал самое важное своё открытие — кислород: нагревая красный оксид ртути, он выделил газ, в котором вещества горели особенно ярко. Будучи сторонником теории флогистона, он назвал этот газ «дефлогистированным воздухом». Газ, открытый Пристли, казался антиподом химически инертного «флогистированного воздуха» (азота), выделенного в 1772 году английским химиком Даниэлем Резерфордом.

Больших успехов в выделении газов и изучении их свойств достиг протестантский священник Джозеф Пристли. Близ Лидса, где он служил, находился пивоваренный завод, откуда можно было получать в больших количествах «связанный воздух» для проведения опытов. Пристли обнаружил, что газы могут растворяться в воде, и предложил собирать их не над водой, а над ртутью. Так он сумел собрать и изучить «веселящий газ», аммиак, хлороводород, диоксид серы. В 1774 году Пристли сделал самое важное своё открытие — кислород: нагревая красный оксид ртути, он выделил газ, в котором вещества горели особенно ярко. Будучи сторонником теории флогистона, он назвал этот газ «дефлогистированным воздухом». Газ, открытый Пристли, казался антиподом химически инертного «флогистированного воздуха» (азота), выделенного в 1772 году английским химиком Даниэлем Резерфордом.

Из большей силы и яркости пламени свечи в этом чистом воздухе можно заключить, что он (полученный Пристли газ) может быть особенно полезен для лёгких в некоторых болезненных случаях. Я имел возможность испытать его эффект на себе, вдыхая значительное количество его через трубку. Это дало мне замечательное ощущение свободы и лёгкости в груди. Кто бы мог отрицать, что когда-нибудь этот чистый воздух станет модным средством для развлечений? До сих пор, однако, только две мыши и я сам имели привилегию дышать им.

Я не могу не польстить сам себе, что, в своё время применение этих разнообразных видов газов станет широко использоваться в медицине— Пер. по [1]

Следует отметить, что свойства газа, выделенного Пристли, еще в 1771 году описал шведский химик Карл Вильгельм Шееле, получивший его разложением селитры, но его сообщение по небрежности издателя появилось в печати лишь в 1777. Шееле назвал этот газ «огненным воздухом» и сообщил о своём опыте Лавуазье. Шееле использовал для улавливания газов дыхательные пузыри крупных рыб. Лишь необычайные способности Шееле как экспериментатора позволили ему с помощью этой примитивной техники совершить также такие выдающиеся открытия, как обнаружение хлора (1774) и сероводорода (1776).

Важным этапом, который способствовал открытию кислорода, были работы французского химика Пьера Байена, который опубликовал работы по окислению ртути и последующему разложению её оксида (1784).

Важным этапом, который способствовал открытию кислорода, были работы французского химика Пьера Байена, который опубликовал работы по окислению ртути и последующему разложению её оксида (1784).

Наконец, окончательно разобрался в природе полученного газа А. Лавуазье, воспользовавшийся информацией от Пристли и Шееле. Прибегая в своих исследованиях постоянно к точному взвешиванию, Лавуазье показал, что при процессе горения вещество не выделяется из горящего тела, а присоединяется к нему. Установив свой новый взгляд на процессы горения и окисления (работы 1775-1789 гг.), Лавуазье вместе с тем правильно понял состав воздуха. Путём анализа и синтеза он показал, что воздух есть смесь двух газов: один из них — есть газ, преимущественно поддерживающий горение, «здоровый (salubre) воздух, чистый воздух, жизненный воздух, кислород», как последовательно называл его сам Лавуазье, другой газ — нездоровый воздух (moffette) или азот. Его работа имела громадное значение, потому что благодаря ей была ниспровергнута господствовавшая в то время и тормозившая развитие химии флогистонная теория.

Лавуазье также предположил (1778), что наличие в составе вещества кислорода обусловливает его кислотные свойства (именно эта гипотеза дала название кислороду как химическому элементу). Факт получения водорода (горючего воздуха) и кислорода (чрезвычайно чистого воздуха) из воды был установлен в 1783 году знаменитым изобретателем паровой машины Джеймсом Уаттом. В том же году Лавуазье проверил опыты Кавендиша и Пристли и уже вполне определенно заявил, что вода не есть элемент, но она может быть разложена и вновь соединена. Уатт узнал об этом объяснении Лавуазье и с чувством глубокой обиды написал одному из своих друзей:

Лавуазье знал о моей теории, но не упомянул ни в малейшей степени обо мне. Богатым людям дозволено совершать низкие дела.— Цит. по [2]

За последнюю четверть века химия обогатилась открытием различных газообразных веществ, среди которых так и не было найдено вещества, идентичного флогистону. Таким образом, к концу XVIII века произошёл переворот в теоретических взглядах химиков, обычно называемый «химической революцией». Открытия газов и окислительная теория Лавуазье повлекли за собой рационализацию химии. С этого времени изучение газов стало происходить исключительно на основе методов взвешивания, измерения объёма и давления.

Исследования газов в начале XIX века

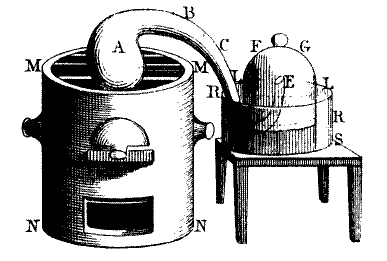

Исследования действия газов (в особенности кислорода) на живые организмы, начатые Пристли и Шееле, породило хотя и кратковременное, но весьма любопытное модное увлечение, получившее название «пневматическая медицина». Доктор Томас Беддо увлёкся перспективой применения газов для лечения заболеваний, в частности туберкулёза, с помощью ингаляции газов; его идеи встретили весьма горячий отклик и всяческую помощь в обществе[3]. В марте 1799 года по инициативе Беддо на средства меценатов под Бристолем создаётся «Пневматический институт» — научно-лечебное учреждение с лабораториями, больницей на 10 коек и поликлиническим отделением. В институте широко проводились испытания ингаляций кислорода, водорода, азота и некоторых недавно открытых углеводородов, создавались и испытывались первые ингаляторы, спирометры, баллоны для сжатых газов и т. д. Исследования Беддо и его коллег заложили основу современной респираторной терапии: впервые был применён с лечебной целью кислород; разработаны основы аэрозольной терапии; измерена общая ёмкость лёгких методом разведения водорода.

В том же году свои работы по изучению газов начал приглашенный в Пневматический институт молодой химик Гемфри Дэви. Особое внимание Дэви уделил закиси азота. Наркотические свойства этого газа позволили Дэви ранее назвать его «веселящим» (laughing gas). В 1800 году Дэви описывает обезболивающее действие ингаляции закиси азота:

При прорезывании одного злосчастного зуба, называемого dentes sapientiae, я испытывал острое воспаление десны, сопровождающееся большой болью, которая одинаково мешала как отдыху, так и сознательной работе. Однажды, когда воспаление было чрезвычайно чувствительно, я вдохнул три большие дозы закиси азота. Боль совершенно исчезла после первых четырёх или пяти вдохов и неприятные ощущения на несколько минут сменились чувством удовольствия. Когда прежнее состояние сознания возвратилось, вместе с ним вернулось и состояние в органе, и мне даже показалось, что боль была сильнее после опыта, чем раньше"— Цит. по [4]

Большой заслугой Дэви за время работы в Пневматическом институте стала разработка методов очистки газов от ядовитых примесей. Дэви широко популяризировал свои открытия посредством публичных лекций в Королевском институте, созданного по инициативе Бенджамина Томпсона (графа Румфорда), Джозефа Банкса и Генри Кавендиша. По словам современника, «…люди первого ранга и таланта, из литературного общества и науки, практики и теоретики, „синие чулки“ и великосветские дамы, старые и молодые — все жадно наполняли аудиторию»[5].

Большой заслугой Дэви за время работы в Пневматическом институте стала разработка методов очистки газов от ядовитых примесей. Дэви широко популяризировал свои открытия посредством публичных лекций в Королевском институте, созданного по инициативе Бенджамина Томпсона (графа Румфорда), Джозефа Банкса и Генри Кавендиша. По словам современника, «…люди первого ранга и таланта, из литературного общества и науки, практики и теоретики, „синие чулки“ и великосветские дамы, старые и молодые — все жадно наполняли аудиторию»[5].

Интерес публики к ингаляциям «веселящего газа» был столь высок, что даже нашёл отражение в многочисленных памфлетах и карикатурах.

Общественный интерес к «пневматической медицине» быстро угас. Причиной тому было отсутствие какой-либо научной основы эмпирического применения газов при различных болезнях. Через некоторое время «пневматическая медицина» была объявлена шарлатанством и запрещена, Пневматический институт был закрыт уже в 1802 году.

Значительный вклад в изучение газов в этот период внесли Жозеф Луи Гей-Люссак и Джон Дальтон, начавшие в 1802 году независимые исследования упругости газов в зависимости от температуры, а также процессов парообразования. Гей-Люссак получил весьма точное значение коэффициента теплового расширения газов и установил, что это число одинаково для всех газов, несмотря на общепринятое мнение, что разные газы расширяются при нагревании различным образом (закон Гей-Люссака).

В 1808 году Гей-Люссак опубликовал небольшую заметку «О взаимном соединении газообразных веществ», содержащую результаты первых количественных исследований реакций между газами. Выводы, сделанные в этой статье оказались настолько важными, что впоследствии получили название закона объёмных отношений. Гей-Люссак установил, что «газы, действуя друг на друга, соединяются в простых отношениях, например 1 к 1, 1 к 2 или 2 к 3». В те годы атомистическая теория делала только первые шаги, поэтому выводы Гей-Люссака были настоящим прорывом в области исследования структуры вещества. Гей-Люссак выяснил также, что это соотношение не меняется с температурой, вопреки общепринятым тогда представлениям, что количество элементарных частиц, составляющих газ, изменяется с температурой, причём в разных пропорциях для различных газов.

В 1808 году Гей-Люссак опубликовал небольшую заметку «О взаимном соединении газообразных веществ», содержащую результаты первых количественных исследований реакций между газами. Выводы, сделанные в этой статье оказались настолько важными, что впоследствии получили название закона объёмных отношений. Гей-Люссак установил, что «газы, действуя друг на друга, соединяются в простых отношениях, например 1 к 1, 1 к 2 или 2 к 3». В те годы атомистическая теория делала только первые шаги, поэтому выводы Гей-Люссака были настоящим прорывом в области исследования структуры вещества. Гей-Люссак выяснил также, что это соотношение не меняется с температурой, вопреки общепринятым тогда представлениям, что количество элементарных частиц, составляющих газ, изменяется с температурой, причём в разных пропорциях для различных газов.

Результаты исследований Гей-Люссака легли в основу одного из важных основных положений химии, сформулированных в 1811 году Амедео Авогадро: «в равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температуре и давлении, содержится одно и то же число молекул».

Становление атомно-молекулярной теории положило конец периоду пневматической химии, ставшей частными разделами химии и физики.

Значение периода пневматической химии

Развитие пневматической химии и аналитических исследований во второй половине XVIII века оказало существенное влияние на представление химиков об элементах. Факт существования несколько видов воздуха свидетельствовали об укреплении представления о них как о химически индивидуальных веществах, в том числе формировалась гипотеза о существовании различных неразложимых на какие-либо компоненты и не трансмутируемых друг в друга элементов, сочетание которых образует химические соединения и обусловливает их свойства.

Расширение объектов химического исследования во второй половине XVIII в. привело к открытию настолько большого количества самых разнообразных экспериментальных фактов, что они уже не могли быть систематизированы в рамках теории флогистона. Ведущую роль здесь сыграли возникновение химии газов и постановка вопроса о весовых соотношениях. Теоретическое переосмысление химической информации рядом выдающихся исследователей положило начало первой химической революции: замене теории флогистона кислородной концепцией горения, пересмотру принятой системы составов химических веществ, переосмыслению концепции химического элемента и формированию представлений о зависимости свойств веществ от их качественного и количественного состава.

См. также

Напишите отзыв о статье "Пневматическая химия"

Примечания

- ↑ Priestley J. Experiments and Observations on Different Kinds of Airs. 6 vols. 1:228, 1774

- ↑ [www.chem.msu.su/rus/teaching/bogatova/razrabotka.pdf Введение в историю и методологию химии]

- ↑ Достаточно сказать, что известный поэт и изобретатель Томас Веджвудд предоставил тысячу фунтов стерлингов в его распоряжение, а создатель паровой машины Джеймс Уатт снабжал его лаборатории необходимым оборудованием.

- ↑ [www.critical.ru/calendar/1712Davy.htm Дэви Г. Исследования химические и философские, касающиеся главным образом закиси азота, или дефлогистированного воздуха и его вдыхания]

- ↑ Цит. по [www.critical.ru/calendar/2905Davy.htm Юность Гемфри Дэви. Опыты с закисью азота]

Литература

- Азимов А. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в химии. — М.: Мир, 1983. — 187 с.

- Джуа М. История химии. — М.: Мир, 1966. — 452 с.

- Фигуровский Н. А. Очерк общей истории химии. От древнейших времен до начала XIX века. — М.: Наука, 1969. — 455 с.

Отрывок, характеризующий Пневматическая химия

По арфе золотой бродя,Своей гармониею страстной

Зовет к себе, зовет тебя!

Еще день, два, и рай настанет…

Но ах! твой друг не доживет!

И он не допел еще последних слов, когда в зале молодежь приготовилась к танцам и на хорах застучали ногами и закашляли музыканты.

Пьер сидел в гостиной, где Шиншин, как с приезжим из за границы, завел с ним скучный для Пьера политический разговор, к которому присоединились и другие. Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь и краснея, сказала:

– Мама велела вас просить танцовать.

– Я боюсь спутать фигуры, – сказал Пьер, – но ежели вы хотите быть моим учителем…

И он подал свою толстую руку, низко опуская ее, тоненькой девочке.

Пока расстанавливались пары и строили музыканты, Пьер сел с своей маленькой дамой. Наташа была совершенно счастлива; она танцовала с большим , с приехавшим из за границы . Она сидела на виду у всех и разговаривала с ним, как большая. У нее в руке был веер, который ей дала подержать одна барышня. И, приняв самую светскую позу (Бог знает, где и когда она этому научилась), она, обмахиваясь веером и улыбаясь через веер, говорила с своим кавалером.

– Какова, какова? Смотрите, смотрите, – сказала старая графиня, проходя через залу и указывая на Наташу.

Наташа покраснела и засмеялась.

– Ну, что вы, мама? Ну, что вам за охота? Что ж тут удивительного?

В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и большая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сиденья и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом – оба с веселыми лицами. Граф с шутливою вежливостью, как то по балетному, подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецки хитрою улыбкой, и как только дотанцовали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке:

– Семен! Данилу Купора знаешь?

Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости. (Данило Купор была собственно одна фигура англеза .)

– Смотрите на папа, – закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она танцует с большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.

Действительно, всё, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и всё более и более распускавшеюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой – женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.

– Батюшка то наш! Орел! – проговорила громко няня из одной двери.

Граф танцовал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцовать. Ее огромное тело стояло прямо с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцовало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздергивающемся носе. Но зато, ежели граф, всё более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких выверток и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и притопываньях, производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась всё более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимания и даже не старались о том. Всё было занято графом и Марьею Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтоб смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках, носясь вокруг Марьи Дмитриевны и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукой среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцующие остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками.

– Вот как в наше время танцовывали, ma chere, – сказал граф.

– Ай да Данила Купор! – тяжело и продолжительно выпуская дух и засучивая рукава, сказала Марья Дмитриевна.

В то время как у Ростовых танцовали в зале шестой англез под звуки от усталости фальшививших музыкантов, и усталые официанты и повара готовили ужин, с графом Безухим сделался шестой удар. Доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет; больному дана была глухая исповедь и причастие; делали приготовления для соборования, и в доме была суетня и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома, за воротами толпились, скрываясь от подъезжавших экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа. Главнокомандующий Москвы, который беспрестанно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с знаменитым Екатерининским вельможей, графом Безухим.

Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, провожал главнокомандующего и что то несколько раз тихо повторил ему.

Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул, закинув высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Посидев так несколько времени, он встал и непривычно поспешными шагами, оглядываясь кругом испуганными глазами, пошел чрез длинный коридор на заднюю половину дома, к старшей княжне.

Находившиеся в слабо освещенной комнате неровным шопотом говорили между собой и замолкали каждый раз и полными вопроса и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покои умирающего и издавала слабый звук, когда кто нибудь выходил из нее или входил в нее.

– Предел человеческий, – говорил старичок, духовное лицо, даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его, – предел положен, его же не прейдеши.

– Я думаю, не поздно ли соборовать? – прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения.

– Таинство, матушка, великое, – отвечало духовное лицо, проводя рукою по лысине, по которой пролегало несколько прядей зачесанных полуседых волос.

– Это кто же? сам главнокомандующий был? – спрашивали в другом конце комнаты. – Какой моложавый!…

– А седьмой десяток! Что, говорят, граф то не узнает уж? Хотели соборовать?

– Я одного знал: семь раз соборовался.

Вторая княжна только вышла из комнаты больного с заплаканными глазами и села подле доктора Лоррена, который в грациозной позе сидел под портретом Екатерины, облокотившись на стол.

– Tres beau, – говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде, – tres beau, princesse, et puis, a Moscou on se croit a la campagne. [прекрасная погода, княжна, и потом Москва так похожа на деревню.]

– N'est ce pas? [Не правда ли?] – сказала княжна, вздыхая. – Так можно ему пить?

Лоррен задумался.

– Он принял лекарство?

– Да.

Доктор посмотрел на брегет.

– Возьмите стакан отварной воды и положите une pincee (он своими тонкими пальцами показал, что значит une pincee) de cremortartari… [щепотку кремортартара…]

– Не пило слушай , – говорил немец доктор адъютанту, – чтопи с третий удар шивь оставался .

– А какой свежий был мужчина! – говорил адъютант. – И кому пойдет это богатство? – прибавил он шопотом.

– Окотник найдутся , – улыбаясь, отвечал немец.

Все опять оглянулись на дверь: она скрипнула, и вторая княжна, сделав питье, показанное Лорреном, понесла его больному. Немец доктор подошел к Лоррену.

– Еще, может, дотянется до завтрашнего утра? – спросил немец, дурно выговаривая по французски.

Лоррен, поджав губы, строго и отрицательно помахал пальцем перед своим носом.

– Сегодня ночью, не позже, – сказал он тихо, с приличною улыбкой самодовольства в том, что ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел.

Между тем князь Василий отворил дверь в комнату княжны.

В комнате было полутемно; только две лампадки горели перед образами, и хорошо пахло куреньем и цветами. Вся комната была установлена мелкою мебелью шифоньерок, шкапчиков, столиков. Из за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой кровати. Собачка залаяла.

– Ах, это вы, mon cousin?

Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже и теперь, были так необыкновенно гладки, как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком.

– Что, случилось что нибудь? – спросила она. – Я уже так напугалась.

– Ничего, всё то же; я только пришел поговорить с тобой, Катишь, о деле, – проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала. – Как ты нагрела, однако, – сказал он, – ну, садись сюда, causons. [поговорим.]

– Я думала, не случилось ли что? – сказала княжна и с своим неизменным, каменно строгим выражением лица села против князя, готовясь слушать.

– Хотела уснуть, mon cousin, и не могу.

– Ну, что, моя милая? – сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке книзу.

Видно было, что это «ну, что» относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба.

Княжна, с своею несообразно длинною по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами. Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости.

– А мне то, – сказал он, – ты думаешь, легче? Je suis ereinte, comme un cheval de poste; [Я заморен, как почтовая лошадь;] а всё таки мне надо с тобой поговорить, Катишь, и очень серьезно.

Князь Василий замолчал, и щеки его начинали нервически подергиваться то на одну, то на другую сторону, придавая его лицу неприятное выражение, какое никогда не показывалось на лице князя Василия, когда он бывал в гостиных. Глаза его тоже были не такие, как всегда: то они смотрели нагло шутливо, то испуганно оглядывались.

Княжна, своими сухими, худыми руками придерживая на коленях собачку, внимательно смотрела в глаза князю Василию; но видно было, что она не прервет молчания вопросом, хотя бы ей пришлось молчать до утра.

– Вот видите ли, моя милая княжна и кузина, Катерина Семеновна, – продолжал князь Василий, видимо, не без внутренней борьбы приступая к продолжению своей речи, – в такие минуты, как теперь, обо всём надо подумать. Надо подумать о будущем, о вас… Я вас всех люблю, как своих детей, ты это знаешь.

Княжна так же тускло и неподвижно смотрела на него.

– Наконец, надо подумать и о моем семействе, – сердито отталкивая от себя столик и не глядя на нее, продолжал князь Василий, – ты знаешь, Катишь, что вы, три сестры Мамонтовы, да еще моя жена, мы одни прямые наследники графа. Знаю, знаю, как тебе тяжело говорить и думать о таких вещах. И мне не легче; но, друг мой, мне шестой десяток, надо быть ко всему готовым. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером, и что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе?

Князь Василий вопросительно посмотрел на княжну, но не мог понять, соображала ли она то, что он ей сказал, или просто смотрела на него…

– Я об одном не перестаю молить Бога, mon cousin, – отвечала она, – чтоб он помиловал его и дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту…

– Да, это так, – нетерпеливо продолжал князь Василий, потирая лысину и опять с злобой придвигая к себе отодвинутый столик, – но, наконец…наконец дело в том, ты сама знаешь, что прошлою зимой граф написал завещание, по которому он всё имение, помимо прямых наследников и нас, отдавал Пьеру.

– Мало ли он писал завещаний! – спокойно сказала княжна. – Но Пьеру он не мог завещать. Пьер незаконный.

– Ma chere, – сказал вдруг князь Василий, прижав к себе столик, оживившись и начав говорить скорей, – но что, ежели письмо написано государю, и граф просит усыновить Пьера? Понимаешь, по заслугам графа его просьба будет уважена…

Княжна улыбнулась, как улыбаются люди, которые думают что знают дело больше, чем те, с кем разговаривают.

– Я тебе скажу больше, – продолжал князь Василий, хватая ее за руку, – письмо было написано, хотя и не отослано, и государь знал о нем. Вопрос только в том, уничтожено ли оно, или нет. Ежели нет, то как скоро всё кончится , – князь Василий вздохнул, давая этим понять, что он разумел под словами всё кончится , – и вскроют бумаги графа, завещание с письмом будет передано государю, и просьба его, наверно, будет уважена. Пьер, как законный сын, получит всё.

– А наша часть? – спросила княжна, иронически улыбаясь так, как будто всё, но только не это, могло случиться.

– Mais, ma pauvre Catiche, c'est clair, comme le jour. [Но, моя дорогая Катишь, это ясно, как день.] Он один тогда законный наследник всего, а вы не получите ни вот этого. Ты должна знать, моя милая, были ли написаны завещание и письмо, и уничтожены ли они. И ежели почему нибудь они забыты, то ты должна знать, где они, и найти их, потому что…

– Этого только недоставало! – перебила его княжна, сардонически улыбаясь и не изменяя выражения глаз. – Я женщина; по вашему мы все глупы; но я настолько знаю, что незаконный сын не может наследовать… Un batard, [Незаконный,] – прибавила она, полагая этим переводом окончательно показать князю его неосновательность.

– Как ты не понимаешь, наконец, Катишь! Ты так умна: как ты не понимаешь, – ежели граф написал письмо государю, в котором просит его признать сына законным, стало быть, Пьер уж будет не Пьер, а граф Безухой, и тогда он по завещанию получит всё? И ежели завещание с письмом не уничтожены, то тебе, кроме утешения, что ты была добродетельна et tout ce qui s'en suit, [и всего, что отсюда вытекает,] ничего не останется. Это верно.

– Я знаю, что завещание написано; но знаю тоже, что оно недействительно, и вы меня, кажется, считаете за совершенную дуру, mon cousin, – сказала княжна с тем выражением, с которым говорят женщины, полагающие, что они сказали нечто остроумное и оскорбительное.

– Милая ты моя княжна Катерина Семеновна, – нетерпеливо заговорил князь Василий. – Я пришел к тебе не за тем, чтобы пикироваться с тобой, а за тем, чтобы как с родной, хорошею, доброю, истинною родной, поговорить о твоих же интересах. Я тебе говорю десятый раз, что ежели письмо к государю и завещание в пользу Пьера есть в бумагах графа, то ты, моя голубушка, и с сестрами, не наследница. Ежели ты мне не веришь, то поверь людям знающим: я сейчас говорил с Дмитрием Онуфриичем (это был адвокат дома), он то же сказал.

Видимо, что то вдруг изменилось в мыслях княжны; тонкие губы побледнели (глаза остались те же), и голос, в то время как она заговорила, прорывался такими раскатами, каких она, видимо, сама не ожидала.

– Это было бы хорошо, – сказала она. – Я ничего не хотела и не хочу.

Она сбросила свою собачку с колен и оправила складки платья.

– Вот благодарность, вот признательность людям, которые всем пожертвовали для него, – сказала она. – Прекрасно! Очень хорошо! Мне ничего не нужно, князь.

– Да, но ты не одна, у тебя сестры, – ответил князь Василий.

Но княжна не слушала его.

– Да, я это давно знала, но забыла, что, кроме низости, обмана, зависти, интриг, кроме неблагодарности, самой черной неблагодарности, я ничего не могла ожидать в этом доме…

– Знаешь ли ты или не знаешь, где это завещание? – спрашивал князь Василий еще с большим, чем прежде, подергиванием щек.

– Да, я была глупа, я еще верила в людей и любила их и жертвовала собой. А успевают только те, которые подлы и гадки. Я знаю, чьи это интриги.

Княжна хотела встать, но князь удержал ее за руку. Княжна имела вид человека, вдруг разочаровавшегося во всем человеческом роде; она злобно смотрела на своего собеседника.

– Еще есть время, мой друг. Ты помни, Катишь, что всё это сделалось нечаянно, в минуту гнева, болезни, и потом забыто. Наша обязанность, моя милая, исправить его ошибку, облегчить его последние минуты тем, чтобы не допустить его сделать этой несправедливости, не дать ему умереть в мыслях, что он сделал несчастными тех людей…

– Тех людей, которые всем пожертвовали для него, – подхватила княжна, порываясь опять встать, но князь не пустил ее, – чего он никогда не умел ценить. Нет, mon cousin, – прибавила она со вздохом, – я буду помнить, что на этом свете нельзя ждать награды, что на этом свете нет ни чести, ни справедливости. На этом свете надо быть хитрою и злою.

– Ну, voyons, [послушай,] успокойся; я знаю твое прекрасное сердце.

– Нет, у меня злое сердце.

– Я знаю твое сердце, – повторил князь, – ценю твою дружбу и желал бы, чтобы ты была обо мне того же мнения. Успокойся и parlons raison, [поговорим толком,] пока есть время – может, сутки, может, час; расскажи мне всё, что ты знаешь о завещании, и, главное, где оно: ты должна знать. Мы теперь же возьмем его и покажем графу. Он, верно, забыл уже про него и захочет его уничтожить. Ты понимаешь, что мое одно желание – свято исполнить его волю; я затем только и приехал сюда. Я здесь только затем, чтобы помогать ему и вам.

– Теперь я всё поняла. Я знаю, чьи это интриги. Я знаю, – говорила княжна.

– Hе в том дело, моя душа.

– Это ваша protegee, [любимица,] ваша милая княгиня Друбецкая, Анна Михайловна, которую я не желала бы иметь горничной, эту мерзкую, гадкую женщину.

– Ne perdons point de temps. [Не будем терять время.]

– Ax, не говорите! Прошлую зиму она втерлась сюда и такие гадости, такие скверности наговорила графу на всех нас, особенно Sophie, – я повторить не могу, – что граф сделался болен и две недели не хотел нас видеть. В это время, я знаю, что он написал эту гадкую, мерзкую бумагу; но я думала, что эта бумага ничего не значит.

– Nous у voila, [В этом то и дело.] отчего же ты прежде ничего не сказала мне?