Луизианская покупка

Луизианская покупка (англ. Louisiana Purchase) — сделка по приобретению Соединёнными Штатами французских владений в Северной Америке в 1803 году. Размер приобретённой территории, по приблизительным оценкам, равен 530 миллионов акров (828 000 миль² или 2 100 000 км²). Цена сделки составила 15 миллионов американских долларов или 80 миллионов французских франков (окончательная сумма сделки для США, включая проценты по кредиту, составила 23 213 568 американских долларов). Исходя из этого, цена одного акра составила 3 цента (7 центов за гектар).

Луизианская покупка (англ. Louisiana Purchase) — сделка по приобретению Соединёнными Штатами французских владений в Северной Америке в 1803 году. Размер приобретённой территории, по приблизительным оценкам, равен 530 миллионов акров (828 000 миль² или 2 100 000 км²). Цена сделки составила 15 миллионов американских долларов или 80 миллионов французских франков (окончательная сумма сделки для США, включая проценты по кредиту, составила 23 213 568 американских долларов). Исходя из этого, цена одного акра составила 3 цента (7 центов за гектар).

На отошедших в пользу США по договору 1803 года территориях в настоящее время располагаются современные штаты:

- Арканзас,

- Миссури,

- Айова,

- Оклахома,

- Канзас,

- Небраска,

- южная часть штата Миннесота,

- бо́льшая часть штата Северная Дакота,

- практически весь штат Южная Дакота,

- северо-восточная часть штата Нью-Мексико,

- бо́льшая часть штата Монтана,

- часть штата Вайоминг,

- северная часть Техаса,

- восточная половина Колорадо,

- часть штата Луизиана (по обе стороны реки Миссисипи), включая город Новый Орлеан.

Во время переговоров и непосредственно во время проведения сделки Испания заявляла свои претензии на часть территории штата Оклахома и юго-западную часть штатов Канзас и Луизиана. Согласно договору к США отходили территории, которые со временем стали частью канадских провинций Альберта и Саскачеван. Приобретённая по результатам сделки земля составила порядка 23 % территории современных Соединённых Штатов Америки.

«Луизианская покупка» стала одной из важных вех в политической жизни третьего президента США Томаса Джефферсона. Хотя Джефферсон и был озабочен законностью проведения сделки (Конституция США не содержала статей по поводу приобретения территорий у иностранных государств), он тем не менее решился на сделку в связи с тем, что Франция и Испания препятствовали американцам в их торговле через порт Нового Орлеана.

Содержание

Пролог

С 1762 года Луизиана была испанской колонией. Благодаря своему удачному географическому положению Новый Орлеан полностью контролировал реку Миссисипи — одну из главных водных артерий Северной Америки, и являлся важным перевалочным пунктом, для которого в соответствии с Договором Пинкни[en], подписанным с Испанией 27 октября 1795 года, американские граждане получали право экспортной торговли через порт Нового Орлеана. Американцы получили также право использовать порт для перевалки муки, табака, свинины, сала, пера птицы, сидра, масла и сыра между восточными и западными штатами. Договор также признавал право американской стороны, ввиду роста деловой активности, на навигацию по всей реке Миссисипи.

Но уже в 1798 году Испания в одностороннем порядке отменила действие Договора, чем сильно озадачила руководство Соединённых Штатов. В 1801 году испанский губернатор Дон Хуан Мануэль де Сальседо ([enlou.com/people/salcedojm-bio.htm Don Juan Manuel De Salcedo]) сменил на посту маркиза де Каса Кальво ([enlou.com/people/casacalvos-bio.htm Casa Calvo]) и право на перевалку грузов для американцев было полностью восстановлено.

В 1800 году по договору в Сан-Ильдефонсо Испания передавала контроль над Луизианой Франции. Однако договор, подписанный в Сан-Ильдефонсо, был секретным и считалось, что Луизиана находится под испанской юрисдикцией до полной передачи её под контроль французского государства. Окончательно передача контроля над Луизианой от Испании к Франции состоялась 30 ноября 1803 года, всего за три недели до продажи Соединённым Штатам.

Американцы, в связи с событиями вокруг Луизианы, опасались, что могут потерять право торговли через Новый Орлеан. Президент Томас Джефферсон решает, что лучшим решением в создавшейся ситуации будет выкуп Нового Орлеана и восточной части Луизианы по реке Миссисипи. Джефферсон командирует Джеймса Монро и Роберта Ливингстона в Париж для проведения предварительных переговоров. В качестве объекта приобретения были определены только Новый Орлеан и его окрестности. Однако в США никто и предполагал, что французская сторона выдвинет другое, совершенно неожиданное предложение.

Переговоры

Американское руководство, узнав о наличии секретного договора между Испанией и Францией о передаче контроля над Луизианой, отправила послов в Париж для проведения переговоров о продаже Нового Орлеана. Первоначально французская сторона ответила категорическим отказом.

В 1802 году в помощь Ливингстону и Монро в Париж был отправлен Пьер-Самюэль Дюпон де Немур. Дюпон, проживавший долгое время в США, был близким другом Томаса Джефферсона и имел полезные связи с французским политическим истеблишментом. По тайным дипломатическим каналам Дюпон вступил в переговоры с Наполеоном от имени президента США. Дюпон предложил Джефферсону идею о том, что Луизиана могла бы быть приобретена под угрозой открытого конфликта США с Францией в Северной Америке. Но Джефферсон категорически отверг такое предложение, так как по предположению Джефферсона Франция должна была сохранить права в Луизиане. Тем более Джефферсон был уверен в том, что американский президент не имеет конституционных полномочий участвовать в такого рода сделках и, ко всему прочему, привносит элементы диктата федеральной власти над властью отдельных штатов. С другой стороны, нельзя было не учитывать потенциальных угроз от соседства молодой стремительно набирающей силу нации с огромной колониальной империей, а также мнение наполеоновского министра иностранных дел Шарля Мориса де Талейрана, бывшего страстным противником продажи Луизианы.

А тем временем французские экспедиционные силы под командованием зятя Наполеона генерала Шарля Леклерка пытались подавить восстания рабов в Сан-Доминике (в настоящее время территория Доминиканской республики). Но планам Наполеона Бонапарта не суждено было сбыться.

Политический конфликт в Гваделупе и Сан-Доминике перерос в восстание рабов 20 мая 1802 года и привел к тому, что французский чернокожий офицер Жан-Жак Дессалин и офицер-мулат Александр Петион в октябре 1802 года перешли на сторону восставших рабов и начали партизанскую войну против колониальных войск метрополии. Большая часть французов успела эвакуироваться во Францию в июне 1802 г., но эпидемия жёлтой лихорадки унесла жизни многих французских солдат. Жертвой эпидемии стал и генерал Леклерк.

Перед наполеоновской Францией, не имевшей в Америке достаточно сил, во весь рост встала угроза потери контроля над Луизианой и выполнения договора Сан-Ильдефонсо. Наполеон прекрасно осознавал, что Великобритания или США легко могут захватить Луизиану. Обеспечить перераспределение сил для удержания американских колоний мог только мирный договор с Великобританией и Ирландией. Но Великобритания нарушила свои обязательства по Амьенскому мирному договору и не вывела свои войска с Мальты к сентябрю 1802 года. В начале 1803 года стало ясно, что избежать полномасштабного конфликта между Францией и Великобританией не удастся, и 11 марта 1803 Наполеон отдал приказ на постройку флота для вторжения в Британию.

Приготовления к вторжению привели к тому, что Наполеон пересмотрел свои планы строительства французской империи в Новом Свете. Наполеон отдал распоряжение своему министру финансов Франсуа де Барбе-Марбуа (фр. François de Barbé-Marbois) 10 апреля 1803 года уведомить американскую сторону о своём согласии продать всю территорию Луизианы Соединённым Штатам. Маркиз де Барбе-Марбуа 11 апреля 1803 года, за день до прибытия Джеймса Монро в Париж, довёл до сведения Роберта Ливингстона предложение Наполеона о продаже всей Луизианы, а не только территории Нового Орлеана. Однако, как оказалось, американская сторона была абсолютно не готова к такому предложению.

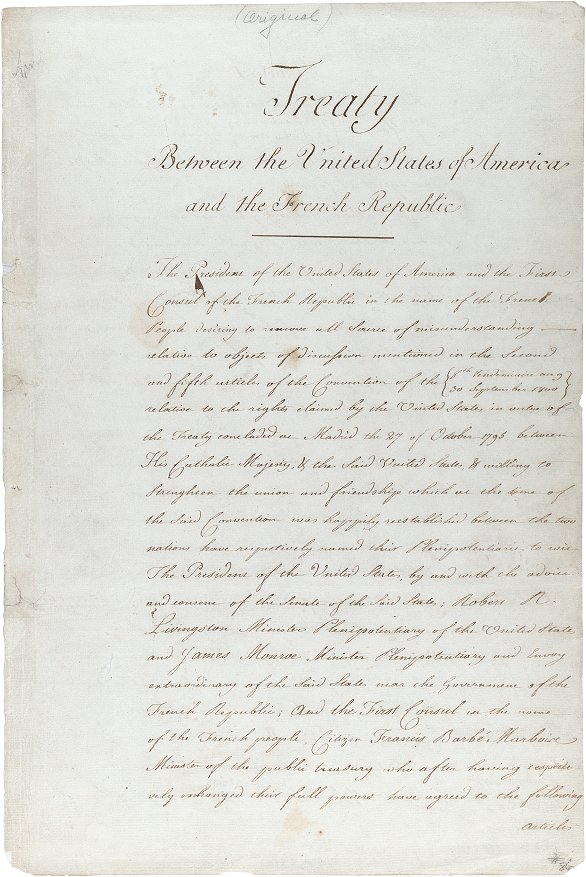

Американские послы готовы были заплатить только за территорию Нового Орлеана сумму в 10 миллионов американских долларов, и были шокированы, когда всю территорию Луизианы французская сторона предложила выкупить за 15 миллионов долларов. Договор о покупке был составлен 30 апреля 1803 и подписан 2 мая. В Вашингтон подписанный договор прибыл 14 июля 1803 года. Территория Луизианы была огромной, от Мексиканского залива на юге до Земли Руперта на севере, и от реки Миссисипи на востоке до Скалистых Гор на западе. Общая площадь проданной территории в два раза превосходила размеры самих Соединённых Штатов на тот момент. Цена одного акра земли по результатам сделки составила 3 цента (7 центов за гектар).

Американское общество в дни покупки Луизианы

Покупка Луизианы не обошлась без трений внутри американского общества. Большинство граждан считало позицию Джефферсона лицемерной и направленной только на то, чтобы обострять отношения с Александром Гамильтоном. Федералисты всеми силами противились заключению сделки по приобретению французских владений в Северной Америке, предпочитая хорошие отношения с Великобританией отношениям с Наполеоном, равно как и были уверены, что Соединённые Штаты заплатили огромную сумму просто за декларацию войны Испании.

Многих беспокоило обязательство предоставить американское гражданство всем французам, испанцам и свободным неграм, проживающим на территории Луизианы. Имелись сомнения в том, что эти люди, не привычные к демократии, смогут стать полноценными гражданами[1].

Федералисты опасались, что политическая мощь штатов, расположенных на атлантическом побережье, приведет к противостоянию западных фермеров с торговцами и банкирами Новой Англии. Также существовали серьёзные опасения о том, что увеличение территорий рабовладельческих штатов приведет к дальнейшему росту напряжения между Севером и Югом. Фракция федералистской партии под управлением сенатора от штата Массачусетс Тимоти Пикеринга дошла даже до того, что озвучила предложение о разделе Северной конфедерации. Возглавить новую страну было предложено вице-президенту Аарону Берру при том условии, если он сможет убедить Нью-Йорк поддержать это решение. Отношения Аарона Берра с Александром Гамильтоном, тем, кто в своё время помог положить конец северному сепаратистскому движению, опустились на самую низкую отметку в этот период. Взаимная вражда между двумя политическими деятелями привела к тому, что Берр убил Александра Гамильтона на дуэли в 1804 году.

Подписание договора

Договор о продаже Луизианы был подписан 30 апреля 1803 года в Париже Робертом Ливингстоном, Джеймсом Монро и маркизом Барбе-Марбуа. Джефферсон объявил американским гражданам о подписании договора 4 июля 1803 года. Сенат Соединённых Штатов ратифицировал договор 20 октября. За ратификацию договора проголосовало 24 члена Сената, против — семеро. На следующий день после голосования в Сенате Томас Джефферсон получил возможность взять под контроль приобретённые территории и установить временное военное правительство. Специальным законодательным актом, принятым 31 октября 1803 года, Сенат установил временные правила для местных гражданских властей присоединённых территорий, следовать законам Франции и Испании и позволил президенту использовать военные силы для наведения порядка в случае необходимости. В целях исследования и составления карт приобретённых земель Луизианы предусматривалось постройка четырёх фортов. В скором времени эти исследования были проведены экспедицией Льюиса и Кларка.

Государственные учреждения Франции покинули Новый Орлеан к декабрю 1803 года, а 10 марта 1804 года в городе Сент-Луис состоялась официальная церемония, на которой права владения Луизианой перешли от Франции к Соединённым Штатам. Начиная с 1 октября 1804 года приобретённые земли были преобразованы в Орлеанскую Территорию[en] (впоследствии земли штата Луизиана и Округа Луизиана (англ. [en.wikipedia.org/wiki/District_of_Louisiana District of Louisiana]). Новые государственные административные единицы находились под управлением губернатора и судей Индейских Территорий.

Границы

Непосредственно во время проведения сделки по продаже Луизианы она не была хорошо изучена, и её границы не были чётко определены. Этим обстоятельством, не желая обострения отношений с Испанией, воспользовалась Франция, отказавшись определить южные и западные границы продаваемой территории.

Северная граница приобретённых территорий простиралась за 50-ю параллель. Однако, земли выше 49-й параллели (Милк-Ривер и Поплар-Ривер) были переданы Великобритании по Англо-Американской Конвенции 1818 года.

Восточные границы Луизианы определялись по устью реки Миссисипи на 31-й параллели, хотя расположение устья Миссисипи на тот момент не было известно. Восточная граница ниже 31-й параллели была не определена; США претендовали на территории вплоть до реки Пердидо[en], а Испания определяла границы своей Флоридской колонии по реке Миссисипи. Подписанный в 1819 году договор с Испанией снял эти противоречия. Сегодня 31-я параллель является северной границей западной части полуострова Флорида, а река Пердидо — официальная граница между штатами Флорида и Алабама.

Сделка отодвинула западные границы к Скалистым горам, ограниченные Континентальным водоразделом.

Южная граница приобретённой территории так же не была определена на момент покупки. Официальные демаркационные линии были установлены только в результате подписания Договора Адамса — Ониса. Этому предшествовало создание Свободного Государства Сабинов по Договору о Нейтральных землях 1806 года (англ. the Neutral Ground Treaty of 1806) на спорных территориях.

Почти все приобретённые земли были заняты американскими индейцами, у которых земля была выкуплена повторно, шаг за шагом. Общая сумма, выплаченная индейцам за землю, превышала цену покупки этих же земель у Франции. Фактически, по результатам сделки, у Франции приобреталось не право на территорию, а право на выкуп этих территорий у индейцев. А с самими индейцами, как с коренными жителями этих земель, не советовались ни продавцы, ни покупатели. Большинство индейцев никогда даже и не знало о проведённой сделке.

Финансовая сторона сделки

Для оплаты заключённой сделки американское правительство использовало облигации. Франция же, находясь в войне с Великобританией, не хотела покупать или обменивать американские облигации. Но американские дипломаты Ливингстон и Монро рекомендовали для проведения сделки использовать банкирский дом Барингов в Лондоне и банк Хоупа в Амстердаме (Hope & Co.). Французские представители приняли это предложение и, учитывая нетерпение Наполеона получить деньги по сделке как можно быстрее, французский министр финансов Барбе-Марбуа договорился с банками об обмене американских облигаций на наличные деньги. После того как американские облигации были доставлены в Европу, французская сторона продала их Барингам и Хоупу со скидкой. Часть суммы,примерно шестьдесят миллионов франков (около пятнадцати миллионов американских долларов), была использована при взаимозачете долгов между Францией и США. При окончательном расчёте французская сторона получила 8 831 250 долларов США.

Вплоть до банкротства в 1995 году в холле лондонского офиса банка Барингов выставлялись оригиналы документов, сопровождавшие продажу Луизианы.

См. также

Напишите отзыв о статье "Луизианская покупка"

Примечания

- ↑ Nugent, 2009, p. 65 - 68.

Литература

- Nugent, Walter. Habits of Empire: A History of American Expansionism. — Random House, 2009. — ... p. — ISBN 978-1-4000-7818-9.

Ссылки

- [www.archives.gov/exhibits/american_originals/louistxt.html Text of the Louisiana Purchase Treaty]

- [www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Louisiana.html Louisiana Purchase Treaty and related resources at the Library of Congress]

- [www.ericdigests.org/2004-1/purchase.htm Teaching about the Louisiana Purchase]

- [www.louisianapurchase2003.com/ Louisiana Purchase Bicentennial 1803—2003]

- The Louverture Project: [thelouvertureproject.org/wiki/index.php?title=The_Revolution_and_the_Louisiana_Purchase The Haitian Revolution and the Louisiana Purchase]

| ||||||||||

Отрывок, характеризующий Луизианская покупка

Князь очень постарел в этот год. В нем появились резкие признаки старости: неожиданные засыпанья, забывчивость ближайших по времени событий и памятливость к давнишним, и детское тщеславие, с которым он принимал роль главы московской оппозиции. Несмотря на то, когда старик, особенно по вечерам, выходил к чаю в своей шубке и пудренном парике, и начинал, затронутый кем нибудь, свои отрывистые рассказы о прошедшем, или еще более отрывистые и резкие суждения о настоящем, он возбуждал во всех своих гостях одинаковое чувство почтительного уважения. Для посетителей весь этот старинный дом с огромными трюмо, дореволюционной мебелью, этими лакеями в пудре, и сам прошлого века крутой и умный старик с его кроткою дочерью и хорошенькой француженкой, которые благоговели перед ним, – представлял величественно приятное зрелище. Но посетители не думали о том, что кроме этих двух трех часов, во время которых они видели хозяев, было еще 22 часа в сутки, во время которых шла тайная внутренняя жизнь дома.В последнее время в Москве эта внутренняя жизнь сделалась очень тяжела для княжны Марьи. Она была лишена в Москве тех своих лучших радостей – бесед с божьими людьми и уединения, – которые освежали ее в Лысых Горах, и не имела никаких выгод и радостей столичной жизни. В свет она не ездила; все знали, что отец не пускает ее без себя, а сам он по нездоровью не мог ездить, и ее уже не приглашали на обеды и вечера. Надежду на замужество княжна Марья совсем оставила. Она видела ту холодность и озлобление, с которыми князь Николай Андреич принимал и спроваживал от себя молодых людей, могущих быть женихами, иногда являвшихся в их дом. Друзей у княжны Марьи не было: в этот приезд в Москву она разочаровалась в своих двух самых близких людях. М lle Bourienne, с которой она и прежде не могла быть вполне откровенна, теперь стала ей неприятна и она по некоторым причинам стала отдаляться от нее. Жюли, которая была в Москве и к которой княжна Марья писала пять лет сряду, оказалась совершенно чужою ей, когда княжна Марья вновь сошлась с нею лично. Жюли в это время, по случаю смерти братьев сделавшись одной из самых богатых невест в Москве, находилась во всем разгаре светских удовольствий. Она была окружена молодыми людьми, которые, как она думала, вдруг оценили ее достоинства. Жюли находилась в том периоде стареющейся светской барышни, которая чувствует, что наступил последний шанс замужества, и теперь или никогда должна решиться ее участь. Княжна Марья с грустной улыбкой вспоминала по четвергам, что ей теперь писать не к кому, так как Жюли, Жюли, от присутствия которой ей не было никакой радости, была здесь и виделась с нею каждую неделю. Она, как старый эмигрант, отказавшийся жениться на даме, у которой он проводил несколько лет свои вечера, жалела о том, что Жюли была здесь и ей некому писать. Княжне Марье в Москве не с кем было поговорить, некому поверить своего горя, а горя много прибавилось нового за это время. Срок возвращения князя Андрея и его женитьбы приближался, а его поручение приготовить к тому отца не только не было исполнено, но дело напротив казалось совсем испорчено, и напоминание о графине Ростовой выводило из себя старого князя, и так уже большую часть времени бывшего не в духе. Новое горе, прибавившееся в последнее время для княжны Марьи, были уроки, которые она давала шестилетнему племяннику. В своих отношениях с Николушкой она с ужасом узнавала в себе свойство раздражительности своего отца. Сколько раз она ни говорила себе, что не надо позволять себе горячиться уча племянника, почти всякий раз, как она садилась с указкой за французскую азбуку, ей так хотелось поскорее, полегче перелить из себя свое знание в ребенка, уже боявшегося, что вот вот тетя рассердится, что она при малейшем невнимании со стороны мальчика вздрагивала, торопилась, горячилась, возвышала голос, иногда дергала его за руку и ставила в угол. Поставив его в угол, она сама начинала плакать над своей злой, дурной натурой, и Николушка, подражая ей рыданьями, без позволенья выходил из угла, подходил к ней и отдергивал от лица ее мокрые руки, и утешал ее. Но более, более всего горя доставляла княжне раздражительность ее отца, всегда направленная против дочери и дошедшая в последнее время до жестокости. Ежели бы он заставлял ее все ночи класть поклоны, ежели бы он бил ее, заставлял таскать дрова и воду, – ей бы и в голову не пришло, что ее положение трудно; но этот любящий мучитель, самый жестокий от того, что он любил и за то мучил себя и ее, – умышленно умел не только оскорбить, унизить ее, но и доказать ей, что она всегда и во всем была виновата. В последнее время в нем появилась новая черта, более всего мучившая княжну Марью – это было его большее сближение с m lle Bourienne. Пришедшая ему, в первую минуту по получении известия о намерении своего сына, мысль шутка о том, что ежели Андрей женится, то и он сам женится на Bourienne, – видимо понравилась ему, и он с упорством последнее время (как казалось княжне Марье) только для того, чтобы ее оскорбить, выказывал особенную ласку к m lle Bоurienne и выказывал свое недовольство к дочери выказываньем любви к Bourienne.

Однажды в Москве, в присутствии княжны Марьи (ей казалось, что отец нарочно при ней это сделал), старый князь поцеловал у m lle Bourienne руку и, притянув ее к себе, обнял лаская. Княжна Марья вспыхнула и выбежала из комнаты. Через несколько минут m lle Bourienne вошла к княжне Марье, улыбаясь и что то весело рассказывая своим приятным голосом. Княжна Марья поспешно отерла слезы, решительными шагами подошла к Bourienne и, видимо сама того не зная, с гневной поспешностью и взрывами голоса, начала кричать на француженку: «Это гадко, низко, бесчеловечно пользоваться слабостью…» Она не договорила. «Уйдите вон из моей комнаты», прокричала она и зарыдала.

На другой день князь ни слова не сказал своей дочери; но она заметила, что за обедом он приказал подавать кушанье, начиная с m lle Bourienne. В конце обеда, когда буфетчик, по прежней привычке, опять подал кофе, начиная с княжны, князь вдруг пришел в бешенство, бросил костылем в Филиппа и тотчас же сделал распоряжение об отдаче его в солдаты. «Не слышат… два раза сказал!… не слышат!»

«Она – первый человек в этом доме; она – мой лучший друг, – кричал князь. – И ежели ты позволишь себе, – закричал он в гневе, в первый раз обращаясь к княжне Марье, – еще раз, как вчера ты осмелилась… забыться перед ней, то я тебе покажу, кто хозяин в доме. Вон! чтоб я не видал тебя; проси у ней прощенья!»

Княжна Марья просила прощенья у Амальи Евгеньевны и у отца за себя и за Филиппа буфетчика, который просил заступы.

В такие минуты в душе княжны Марьи собиралось чувство, похожее на гордость жертвы. И вдруг в такие то минуты, при ней, этот отец, которого она осуждала, или искал очки, ощупывая подле них и не видя, или забывал то, что сейчас было, или делал слабевшими ногами неверный шаг и оглядывался, не видал ли кто его слабости, или, что было хуже всего, он за обедом, когда не было гостей, возбуждавших его, вдруг задремывал, выпуская салфетку, и склонялся над тарелкой, трясущейся головой. «Он стар и слаб, а я смею осуждать его!» думала она с отвращением к самой себе в такие минуты.

В 1811 м году в Москве жил быстро вошедший в моду французский доктор, огромный ростом, красавец, любезный, как француз и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства – Метивье. Он был принят в домах высшего общества не как доктор, а как равный.

Князь Николай Андреич, смеявшийся над медициной, последнее время, по совету m lle Bourienne, допустил к себе этого доктора и привык к нему. Метивье раза два в неделю бывал у князя.

В Николин день, в именины князя, вся Москва была у подъезда его дома, но он никого не велел принимать; а только немногих, список которых он передал княжне Марье, велел звать к обеду.

Метивье, приехавший утром с поздравлением, в качестве доктора, нашел приличным de forcer la consigne [нарушить запрет], как он сказал княжне Марье, и вошел к князю. Случилось так, что в это именинное утро старый князь был в одном из своих самых дурных расположений духа. Он целое утро ходил по дому, придираясь ко всем и делая вид, что он не понимает того, что ему говорят, и что его не понимают. Княжна Марья твердо знала это состояние духа тихой и озабоченной ворчливости, которая обыкновенно разрешалась взрывом бешенства, и как перед заряженным, с взведенными курками, ружьем, ходила всё это утро, ожидая неизбежного выстрела. Утро до приезда доктора прошло благополучно. Пропустив доктора, княжна Марья села с книгой в гостиной у двери, от которой она могла слышать всё то, что происходило в кабинете.

Сначала она слышала один голос Метивье, потом голос отца, потом оба голоса заговорили вместе, дверь распахнулась и на пороге показалась испуганная, красивая фигура Метивье с его черным хохлом, и фигура князя в колпаке и халате с изуродованным бешенством лицом и опущенными зрачками глаз.

– Не понимаешь? – кричал князь, – а я понимаю! Французский шпион, Бонапартов раб, шпион, вон из моего дома – вон, я говорю, – и он захлопнул дверь.

Метивье пожимая плечами подошел к mademoiselle Bourienne, прибежавшей на крик из соседней комнаты.

– Князь не совсем здоров, – la bile et le transport au cerveau. Tranquillisez vous, je repasserai demain, [желчь и прилив к мозгу. Успокойтесь, я завтра зайду,] – сказал Метивье и, приложив палец к губам, поспешно вышел.

За дверью слышались шаги в туфлях и крики: «Шпионы, изменники, везде изменники! В своем доме нет минуты покоя!»

После отъезда Метивье старый князь позвал к себе дочь и вся сила его гнева обрушилась на нее. Она была виновата в том, что к нему пустили шпиона. .Ведь он сказал, ей сказал, чтобы она составила список, и тех, кого не было в списке, чтобы не пускали. Зачем же пустили этого мерзавца! Она была причиной всего. С ней он не мог иметь ни минуты покоя, не мог умереть спокойно, говорил он.

– Нет, матушка, разойтись, разойтись, это вы знайте, знайте! Я теперь больше не могу, – сказал он и вышел из комнаты. И как будто боясь, чтобы она не сумела как нибудь утешиться, он вернулся к ней и, стараясь принять спокойный вид, прибавил: – И не думайте, чтобы я это сказал вам в минуту сердца, а я спокоен, и я обдумал это; и это будет – разойтись, поищите себе места!… – Но он не выдержал и с тем озлоблением, которое может быть только у человека, который любит, он, видимо сам страдая, затряс кулаками и прокричал ей:

– И хоть бы какой нибудь дурак взял ее замуж! – Он хлопнул дверью, позвал к себе m lle Bourienne и затих в кабинете.

В два часа съехались избранные шесть персон к обеду. Гости – известный граф Ростопчин, князь Лопухин с своим племянником, генерал Чатров, старый, боевой товарищ князя, и из молодых Пьер и Борис Друбецкой – ждали его в гостиной.

На днях приехавший в Москву в отпуск Борис пожелал быть представленным князю Николаю Андреевичу и сумел до такой степени снискать его расположение, что князь для него сделал исключение из всех холостых молодых людей, которых он не принимал к себе.

Дом князя был не то, что называется «свет», но это был такой маленький кружок, о котором хотя и не слышно было в городе, но в котором лестнее всего было быть принятым. Это понял Борис неделю тому назад, когда при нем Ростопчин сказал главнокомандующему, звавшему графа обедать в Николин день, что он не может быть:

– В этот день уж я всегда езжу прикладываться к мощам князя Николая Андреича.

– Ах да, да, – отвечал главнокомандующий. – Что он?..

Небольшое общество, собравшееся в старомодной, высокой, с старой мебелью, гостиной перед обедом, было похоже на собравшийся, торжественный совет судилища. Все молчали и ежели говорили, то говорили тихо. Князь Николай Андреич вышел серьезен и молчалив. Княжна Марья еще более казалась тихою и робкою, чем обыкновенно. Гости неохотно обращались к ней, потому что видели, что ей было не до их разговоров. Граф Ростопчин один держал нить разговора, рассказывая о последних то городских, то политических новостях.

Лопухин и старый генерал изредка принимали участие в разговоре. Князь Николай Андреич слушал, как верховный судья слушает доклад, который делают ему, только изредка молчанием или коротким словцом заявляя, что он принимает к сведению то, что ему докладывают. Тон разговора был такой, что понятно было, никто не одобрял того, что делалось в политическом мире. Рассказывали о событиях, очевидно подтверждающих то, что всё шло хуже и хуже; но во всяком рассказе и суждении было поразительно то, как рассказчик останавливался или бывал останавливаем всякий раз на той границе, где суждение могло относиться к лицу государя императора.

За обедом разговор зашел о последней политической новости, о захвате Наполеоном владений герцога Ольденбургского и о русской враждебной Наполеону ноте, посланной ко всем европейским дворам.

– Бонапарт поступает с Европой как пират на завоеванном корабле, – сказал граф Ростопчин, повторяя уже несколько раз говоренную им фразу. – Удивляешься только долготерпению или ослеплению государей. Теперь дело доходит до папы, и Бонапарт уже не стесняясь хочет низвергнуть главу католической религии, и все молчат! Один наш государь протестовал против захвата владений герцога Ольденбургского. И то… – Граф Ростопчин замолчал, чувствуя, что он стоял на том рубеже, где уже нельзя осуждать.

– Предложили другие владения заместо Ольденбургского герцогства, – сказал князь Николай Андреич. – Точно я мужиков из Лысых Гор переселял в Богучарово и в рязанские, так и он герцогов.

– Le duc d'Oldenbourg supporte son malheur avec une force de caractere et une resignation admirable, [Герцог Ольденбургский переносит свое несчастие с замечательной силой воли и покорностью судьбе,] – сказал Борис, почтительно вступая в разговор. Он сказал это потому, что проездом из Петербурга имел честь представляться герцогу. Князь Николай Андреич посмотрел на молодого человека так, как будто он хотел бы ему сказать кое что на это, но раздумал, считая его слишком для того молодым.

– Я читал наш протест об Ольденбургском деле и удивлялся плохой редакции этой ноты, – сказал граф Ростопчин, небрежным тоном человека, судящего о деле ему хорошо знакомом.

Пьер с наивным удивлением посмотрел на Ростопчина, не понимая, почему его беспокоила плохая редакция ноты.

– Разве не всё равно, как написана нота, граф? – сказал он, – ежели содержание ее сильно.

– Mon cher, avec nos 500 mille hommes de troupes, il serait facile d'avoir un beau style, [Мой милый, с нашими 500 ми тысячами войска легко, кажется, выражаться хорошим слогом,] – сказал граф Ростопчин. Пьер понял, почему графа Ростопчина беспокоила pедакция ноты.

– Кажется, писак довольно развелось, – сказал старый князь: – там в Петербурге всё пишут, не только ноты, – новые законы всё пишут. Мой Андрюша там для России целый волюм законов написал. Нынче всё пишут! – И он неестественно засмеялся.

Разговор замолк на минуту; старый генерал прокашливаньем обратил на себя внимание.

– Изволили слышать о последнем событии на смотру в Петербурге? как себя новый французский посланник показал!

– Что? Да, я слышал что то; он что то неловко сказал при Его Величестве.

– Его Величество обратил его внимание на гренадерскую дивизию и церемониальный марш, – продолжал генерал, – и будто посланник никакого внимания не обратил и будто позволил себе сказать, что мы у себя во Франции на такие пустяки не обращаем внимания. Государь ничего не изволил сказать. На следующем смотру, говорят, государь ни разу не изволил обратиться к нему.

Все замолчали: на этот факт, относившийся лично до государя, нельзя было заявлять никакого суждения.

– Дерзки! – сказал князь. – Знаете Метивье? Я нынче выгнал его от себя. Он здесь был, пустили ко мне, как я ни просил никого не пускать, – сказал князь, сердито взглянув на дочь. И он рассказал весь свой разговор с французским доктором и причины, почему он убедился, что Метивье шпион. Хотя причины эти были очень недостаточны и не ясны, никто не возражал.