Салманазар, Джордж

| Джордж Салманазар |

Джордж Салманазар (англ. George Psalmanazar; ок. 1679 — 3 мая, 1763; старый вариант перевода имени «Псалманазар» не соответствует правилам английской фонетики) — псевдоним авантюриста, выдававшего себя за уроженца Формозы. Подлинное имя и происхождение неизвестны.

Содержание

Ранние годы

Предполагается, что человек, вошедший в историю под именем Джордж Салманазар родился где-то во Франции, по крайней мере, так пытались заключить, исходя из особенностей его произношения, которое многим напоминало «гасконское», другие, впрочем, находили у него «голландский акцент». В мемуарах, изданных уже посмертно, Салманазар подтверждал, что его семья жила на Юге Франции (фр. Midi de la France). Однако, остаётся неизвестным, насколько был честен авантюрист и на этот раз. На догадках строилось и предположение, что родился он в католической семье, между 1679 и 1684 годами.[1] Возможно, посещал в юности иезуитский колледж, но бросил учёбу, не найдя общего языка со святыми отцами. Это подтверждается тем, что позже он испытывал к иезуитам стойкое отвращение и в своей вымышленной истории отвёл им самую неприглядную роль.

В какой-то момент Салманазар, по его словам, решил убежать из дома, по непонятной причине украл из ближайшей церкви паломнический плащ и посох и, раздобыв где-то фальшивый паспорт, начал выдавать себя за ирландского пилигрима, отправившегося на богомолье в Рим. Впрочем, юноша быстро понял, что серьёзно рискует, используя этот образ, поскольку среди паломников мог оказаться настоящий ирландец или человек, наслышанный о жизни на острове и знающий местный язык.

|

«Мне ещё не доводилось встретить ни одного человека, который хоть на йоту приблизился бы к разгадке, откуда я родом. Да что там встретить, мне даже слышать не довелось о таком счастливчике». — Дж. Салманазар[2] |

Потому вскоре Салманазар отказывается от путешествия в Италию, а заодно и от попыток выдавать себя за европейца. Как и принцессе Карабу столетием позже, ему приходит в голову мысль стать уроженцем Азии, в то время совершенно неизученной, что существенно снижало риск быть пойманным на лжи.

Новое имя

К сожалению, в своих мемуарах Салманазар не называет дат, неизвестно, что произошло потом, и был ли некий разрыв между рассказанными им событиями и тем, что оказалось строго задокументировано.

Так или иначе, досконально известно, что он появляется в 1702 г. в Германии, как рядовой одного из полков голландской армии. Здесь он выдает себя за японца, бегло объясняющегося на латыни. Других европейских языков Салманазар принципиально «не понимает» и не желает их изучать.

На службе он проявляет себя как храбрый и умелый солдат, скоро замечен, и заводит знакомства в в офицерском кругу и среди местной «золотой молодежи».

Во время пребывания его полка в Слюисе, на Нидерландском Юге, на бойкого «японца» обращает внимание капеллан размещённого рядом шотландского полка преподобный Александр Иннес. Преподобному якобы удалось разоблачить игру, когда он предложил Салманазару перевести на японский язык отрывок из Цицерона (в результате получив порцию тарабарщины) и затем ещё через некоторое время сходный отрывок — полученная в этот раз версия разительно отличалась от предыдущей. В то же время, оценив ум и находчивость самозванца, Иннес, как утверждает легенда, уговаривает его сменить «национальность» и выдать себя за уроженца Формозы, как было уже сказано, в Европе почти неизвестной, и потому экзотичной и загадочной[1]

|

«По прибытии в Англию, я прибавил к моему новому имени пару дополнительных букв». |

Подтверждений этому нет, достоверно известно только то, что Александр Иннес крестит «уроженца Формозы» по англиканскому обряду и даёт ему имя Джорджа Салманазара, «в честь» упомянутого в Библии ассирийского царя Салманасара.

Также Иннес привозит его с собой в Роттердам, а затем в 1703 г. — в Англию, где Салманазар привлекает к себе общее внимание как уроженец экзотического острова.

Признание и слава

Конечно же, ни разу не побывав на Формозе, и не будучи знакомым ни с кем из путешественников, Джордж Салманазар вынужден был полностью полагаться на собственную фантазию.

Конечно же, ни разу не побывав на Формозе, и не будучи знакомым ни с кем из путешественников, Джордж Салманазар вынужден был полностью полагаться на собственную фантазию.

По воспоминаниям современников — он не просто рассказывал о Формозе — он буквально превратился в жителя им самим выдуманного острова. Он ел сырое мясо, сдобренное невероятным количеством специй, потому что так принято на Формозе, и спал сидя на стуле с горящей рядом с ним лампой, так что соседи, не разобравшись, пустили слух, будто он никогда не спит и по ночам пишет — но таков, опять же, был формозский обычай.

По рассказу Салманазара, его обманом вывезли с острова иезуиты, и насильно доставив во Францию, пытались окрестить в католическую веру — однако, сопротивление формозца расстроило все их планы. Проклятия против иезуитов, столь щедро используемые самозванцем, находили самый доброжелательный отклик в протестантской среде. «Какие доказательства ещё были нужны?» — иронично замечает Джек Линч.[3]

|

«Я вывел для себя одно правило, которого в дальнейшем держался неукоснительно(…): за очень малым исключением, люди верят в обман тем охотней, чем он представляется нелепее и грубее». |

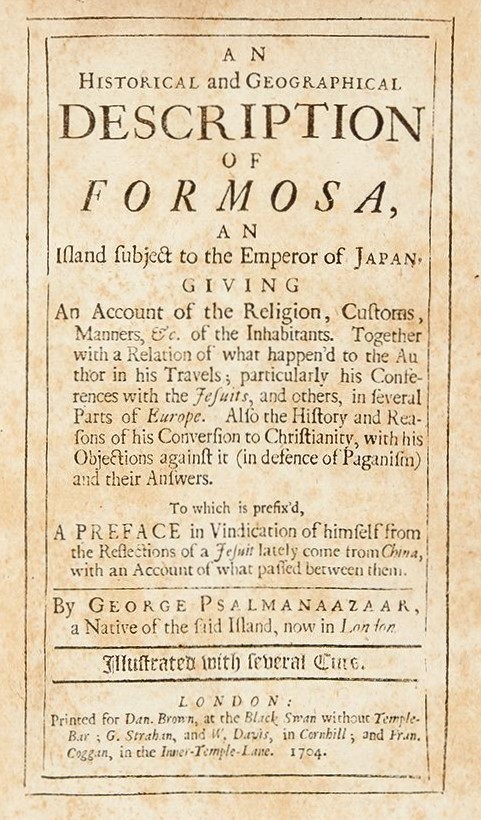

В Лондоне Салманазар быстро привлёк к себе внимание. Александр Иннес, неизменно его сопровождавший, представил его епископу (который принял новообращённого очень гостеприимно), а затем как уроженца экзотического острова его стали приглашать к себе аристократические семейства. Однажды им заинтересовалась даже королева Анна. Оксфордский университет пригласил его к себе для перевода на формозский язык вероучительной литературы. Салманазару также было предложено выступить с циклом лекций. Предложение было принято, авантюрист пересёк всю страну, выступая в городах и селениях с рассказами о своём родном острове, которые постепенно обрастали все бо́льшим количеством подробностей. Более того, по совету новых друзей, его воспоминания были выпущены в форме книги, получившей как было принято в те времена длинное наименование: «Историческое и географическое описание Формозы, острова, находящегося под эгидой японского императора, содержащее очерк религии, обычаев и традиций людей его населяющих, а также рассказ о том что случилось с автором во время его путешествий и пребывания в разных странах Европы, в особенности о его беседах с иезуитами и др., а также история и причины его перехода в христианства и его возражений против этой религии (в защиту язычества) и ответов на них, принадлежащее перу Джорджа Салманазара, уроженца означенного острова, ныне проживающего в Лондоне»[4].

Книга была немедленно переведена с латыни (ведь других языков Салманазар «не понимал») на английский и выдержала два издания, в 1705 г. в Амстердаме вышел французский перевод, в 1716 г. — немецкий.

Формоза в книге Салманазара

Видимо, Джордж Салманазар был кроме всего прочего отличным психологом и хорошо знал свою эпоху, жаждущую экзотического и необыкновенного. Его рассказ, по-видимому, основывался на «описаниях дальних стран», известных по Геродоту, рассказам Марко Поло и воспоминаниям испанцев, участников похода Кортеса.

Видимо, Джордж Салманазар был кроме всего прочего отличным психологом и хорошо знал свою эпоху, жаждущую экзотического и необыкновенного. Его рассказ, по-видимому, основывался на «описаниях дальних стран», известных по Геродоту, рассказам Марко Поло и воспоминаниям испанцев, участников похода Кортеса.

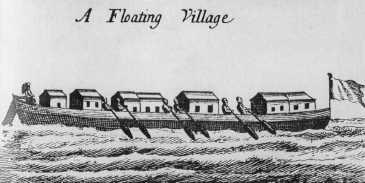

Он уверял, что на Формозе мужчины ходят практически голыми, лишь накидывая сверху плащ и прикрывая свои интимные места золотыми и серебряными пластинами, а женщины напротив кутаются в ткань. Рассказывал, что для верховой езды используются наравне с лошадьми верблюды; что на острове распространено многожёнство, ограниченное только материальными возможностями жениха; что убийц вешают вверх ногами и превращают в мишень для стрел; что муж вправе съесть своих жён, уличённых в неверности; что ежегодно 20 тыс. юных мальчиков приносят в жертву некоему божеству и их сердца сжигают на алтаре (во втором издании своей книги он прибавляет к этому довольно жуткому описанию дополнительные подробности — формозские жрецы расчленяют тела принесённых в жертву детей и предаются обрядовому каннибализму); что в году десять месяцев, а змеиное мясо является излюбленной пищей островитян.

Сам Салманазар писал так:

Кроме фруктов и хлеба, о чём речь уже шла, они <островитяне> едят также мясо, но не любое, как было сказано выше, мясо некоторых животных находится под запретом. Однако же, им позволено есть свинину, и любую дичь кроме голубей, также можно есть черепах и всех лесных травоядных, кроме оленей, и рыбу — морскую и пресноводную без всяких исключений. Мясо они едят иногда жареным, иногда варёным, но не умеют тушить его на малом огне и потому никогда так не делают, хотя подобное и не запрещено. Обычно оленину и дичь они едят сырыми, и что для англичан покажется странным — они едят также змей, которых считают блюдом весьма изысканным. Змей они запекают на горячих углях. Но перед поимкой они обращают специальное внимание на то, чтобы змея стала неядовитой и неопасной для потребления. С этой целью берут живую змею и бьют по ней палкой до тех пор, пока змея не придёт в ярость, ибо в этом состоянии весь яд содержащийся в теле приливает к голове, каковую потом отрезают, а ставшее неядовитым тело можно есть без всякой опаски. Они питаются также яйцами кур, гусей и других птиц, также едят всевозможные корни и травы. Дж. Салманазар «Описание Формозы…» гл. 25 — О каждодневной пище.[4]

Сомнения

|

Молитва «Отче наш» на языке острова Формоза. Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твоё, да приидёт царствие твоё как на небеси так и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас От лукавого. Ибо Твоё есть Царство и сила И слава во веки веков. Аминь.[5] |

Рассказы Салманазара о «своём родном острове» не могли не возбуждать сомнений и недоуменных вопросов у современников, однако прирождённая находчивость позволяла авнтюристу выпутываться даже из самых трудных ситуаций.

Так однажды его вызвал на диспут иезуит отец Фонтанэ, гостивший в то время в Лондоне. Салманазар вызов принял, и его меткие ответы встретили одобрение у лондонской публики. Так, по сохранившимся документам, когда отец Фонтанэ, путешествовавший когда-то по странам Дальнего Востока, осведомился, как может белокожий Салманазар выдавать себя за уроженца азиатской страны — то получил отповедь, что смуглы и черноволосы только простолюдины, так как проводят дни напролёт под палящим солнцем, знать же предпочитает прохладные подземные жилища.

Салманазар действовал наверняка, в науке того времени ещё не сложилось единого мнения — передаётся ли цвет кожи и волос по наследству или появляется от воздействия солнца и ветра. Других аргументов у иезуита не оказалось, ему просто не хватало знаний о реальном положении на Формозе, чтобы уличить самозванца, а когда свита постаралась прийти ему на помощь, Салманазар наотрез отказался отвечать на их вопросы, так как они иезуиты и посему не заслуживают доверия. Опять же, это заявление вызвало полное одобрение публики.

Ещё одну попытку разоблачить самозванца предпринял знаменитый астроном Галлей, вступивший с ним в дискуссию в Королевском географическом обществе. Галлей спросил авантюриста, бывало ли так, что Солнце на Формозе светило прямо сквозь трубы домов? «Нет», — ответил Салманазар, допустив ошибку, так как в тропиках, где расположена Формоза, Солнце в полдень стоит прямо над головой — и тут же, спохватившись, добавил, что трубы на Формозе скрючены и направлены к земле.

Саморазоблачение и дальнейшая жизнь

|

«Ещё одно правило заключалось в том, что упомянув хотя бы однажды, пусть даже в узком кругу определённую деталь, какой бы нелепой и грубой она не была, я должен был неукоснительно держаться её в дальнейшем». |

Сомнения и недоуменные вопросы постепенно накапливались, и Салманазар, ощущая пределы своей авантюры, однажды понял, что подобный обман не сможет продолжаться далее. Вначале он открыл правду (или её часть) самым близким друзьям, затем в энциклопедической статье о Формозе (вышедшей без подписи автора) прямо назвал собственную книгу «фальшивкой». И всю (или почти всю) правду читатель мог узнать из автобиографии авантюриста, названной «Мемуары ****, известного в обществе под именем Джордж Салманазар, прославленного уроженца Формозы», вышедшей через год после смерти автора. В этой книге прямо называет «Описание Формозы» «фальшивкой от начала до конца, обязанной своим существованием исключительно мне самому», «открытой насмешкой над <читающей> публикой».

В последнее десятилетие жизни Салманазар сменил много профессий, и среди прочего оказался плодовитым автором. Он выучил древнееврейский язык и охотно писал на библейские темы. Сохранились его сочинения, такие как «О чудесах», «Об удивительном приключении Валаамовом», «О борьбе израильских племен против племени Вениаминова» и др. Также он дружил с Сэмюэлем Джонсоном, принимал участие в подготовке монументального сочинения «История печати» и в выпуске книг по географии. Вплоть до самой смерти он получал от своих почитателей достаточно большую по тем временам пенсию — 30£ годовых.

Джордж Салманазар умер в 1763 г., так и не открыв своего подлинного имени.

Салманазар и наука

В истории Салманазара отразились как достижения, так и «белые пятна» в науке того времени. XVIII век — это время Ньютона и Галлея, время Великой Французской Энциклопедии, но при достаточно интенсивном развитии политических и естественных наук многое ещё оставалось неизвестным, и этими пробелами в научном знании с успехом пользовался Салманазар.

В истории Салманазара отразились как достижения, так и «белые пятна» в науке того времени. XVIII век — это время Ньютона и Галлея, время Великой Французской Энциклопедии, но при достаточно интенсивном развитии политических и естественных наук многое ещё оставалось неизвестным, и этими пробелами в научном знании с успехом пользовался Салманазар.

Этнография

В силу отсутствия ясных представлений у англичан о Восточной Азии Салманазар мог с успехом сочинять обычаи «своего» острова без всякой опаски быть разоблачённым.

Антропология

Ни расовой, ни генной теории в то время не существовало даже в зачаточном состоянии, посему Салманазар был волен утверждать, что тёмные волосы и смуглый цвет кожи азиатов — следствие пребывания на солнце. Возразить ему никто ещё не мог — точнее, существовали две противоборствующих теории: теория наследственности и теория приобретённости. Приверженцы второй из них, конечно же, оказывали Салманазару самую горячую поддержку.

Лингвистика

Особенно интересным представляется вопрос о формозском языке, лично изобретённом Салманазаром и описанном в гл. 27 его книги. Сто́ит проанализировать его, сравнивая с реальным состоянием и определить, можно ли было разоблачить Салманазара с точки зрения лингвистики того времени.

| Утверждение Салманазара | Реальное состояние вещей | Возможность разоблачения |

|---|---|---|

| Формозский язык сходен с японским, за исключением нескольких гортанных звуков | Неверно. На острове Формоза (ныне — Тайвань) говорят по-китайски, а также на местных языках, не имеющих с японским почти ничего общего | Отсутствует, из-за полного незнания реального положения европейцами того времени. |

| Формозцы используют тон для выражения грамматических категорий, в частности времени глагола. | Весьма приблизительно. Видимо, автор слышал краем уха, что в китайском языке значение зависит от тона. Однако же, речь идёт о смысловом различии, грамматика здесь ни при чём.[6] | Отсутствует, из-за полного незнания реального положения европейцами того времени. |

| Формозцы используют вспомогательный глагол для выражения глагольного времени | Верно. Однако же, заслуги Салманазара в этом нет, вспомогательный глагол в той или иной форме присутствует в большинстве языков. Можно предположить, что в данном случае — вспомогательный глагол в будущем — за «основу» бралась латынь[6] | Отсутствует, восточные языки были изучены и описаны гораздо позже. |

| Система времён практически совпадает с латинской. | Отличная демонстрация заблуждения того времени, когда латынь классического периода считалась «первоначальным, чистым и неиспорченным языком», а живые языки — варварским искажением. Конечно же, свой воображаемый язык, как более близкий к природе, Салмазар пытается уподобить латыни.[7] | Отсутствует, заблуждение было всеобщим. |

| Язык имеет три рода — мужской, женский, средний. Причём мужской и женский применяется для людей и животных, средний — для неодушевлённых вещей. | На сей раз за «основу» взят новоанглийский язык. При этом тон несовместим с родовыми понятиями, ни в одном из существующих изолирующих языков рода нет.[6] | Могло насторожить внимательного читателя — но, с другой стороны, сравнительно-исторический метод в лингвистике зарождается только в XIX веке и входит в полную силу в новейшее время. Вновь Салманазар пользуется пробелом в науке.[7] |

| Язык имеет два числа — единственное и множественное, двойственная форма отсутствует. | Строго говоря, в японском языке число как таковое отсутствует вовсе, выражаясь внешним признаком («много», «десять» и т. д.)[6] | Невозможна без знания восточных языков и сравнительно-исторического метода в лингвистике. |

| Язык имеет собственный алфавит из 20 букв, которым также пользуются японцы. | Японцы пользуются не алфавитом, а «каной» — слоговым письмом, которое действительно использовалось на Тайване, но в гораздо более позднее время (1896-1945). Более того, в языке, использующем тон, алфавит развиться не может, он приходит только как заимствование (такова китайская латиница)[8]. | Отсутствует, закономерность была выведена и исследована только в XX веке. |

В художественной литературе

- «Формозец» фигурирует в повести Николая Гумилёва «Весёлые братья», где участник простонародного общества фальсификаторов рассказывает:

— Где там. На медные деньги учены. Из головы больше. Язык тогдашний знаем, да и письмо. Старой бумаги сколько угодно. Да только мало кто её знает, историю-то. Все учёные больше по таким документикам работают, как наши.

— Неужто все? — усомнился Мезенцов.

— Все! Был в Париже один переплётчик, с весёлыми братьями переписывался, так он один сто слишком документов академии передал, деньги взял огромные да попался потом. Или Чаттертон в Англии? Замечательный мальчик был. Да тоже не повезло ему, напутал-напутал, с нашими поссорился и отравился. А иные нарочно попадаются. Ганка чех, что Краледворскую рукопись сочинил, сам приписал в конце по-латински «Ганка fecit»[9], или Псалманазар.

— А это кто? — спросил с жадным интересом Митя.

— А это мне во Франции рассказали. Появился в Лондоне человек, немолодой уже, и говорит, что двадцать лет прожил посреди океана на острове Формозе среди тамошних диких племён. Говорит, что народ добрый и честный, только людоеды, потому что некрещёные. Миссионеров им надо. А это англичане любят. Сейчас деньги собрали, и начал этот самый, назвавшийся Псалманазаром, миссионеров формозскому языку учить. Учит-учит, все успехами их недоволен. Грамматику составил, словарь, трудный язык, ох трудный. Долго он это так забавлялся, а как умер, нашли у него завещание, что он и из Англии никуда не выезжал, а язык сам выдумал.

— Ловко, — захохотал Митя, — вот удружил.

Напишите отзыв о статье "Салманазар, Джордж"

Примечания

- ↑ 1 2 [www.lib.udel.edu/ud/spec/exhibits/forgery/psalm.htm Знаменитый уроженец Формозы Джордж Салманазар]

- ↑ 1 2 3 4 [andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Papers/psalm.html Ориентализм напоказ: удивительная история Джорджа Салманазара]

- ↑ Джек Линч. Ориентализм напоказ: удивительная история Джорджа Салманазара (на англ. яз.) [andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Papers/psalm.html]

- ↑ 1 2 Джордж Салманазар. Описание Формозы… [www.romanization.com/books/psalmanazaar/](на англ. яз.)

- ↑ Джордж Салманазар [www.romanization.com/books/psalmanazaar/ Описание Формозы]

- ↑ 1 2 3 4 K. Malmkjaer. Linguistic Encyclopedia. — Oxford: Routledge. — 274 p. — ISBN 0-415-12566-9.

- ↑ 1 2 Н. А. Кондрашов История лингвистических учений, ISBN 5-484-00458-6, 2006 г.

- ↑ И.Фридрих История письма, ISBN 5-8360-0219-3, 2001 г.

- ↑ Версия об авторском знаке Ганки в Краледворской рукописи появилась в 1899 г., но в настоящее время опровергнута.

Ссылки

- [www.lib.udel.edu/ud/spec/exhibits/forgery/psalm.htm Знаменитый уроженец Формозы Джордж Салманазар] (англ.). Проверено 7 апреля 2008. [www.webcitation.org/653NGhQAo Архивировано из первоисточника 29 января 2012].

- [www.museumofhoaxes.com/formosa.html Джордж Салманазар в музее обманов и розыгрышей] (англ.). Проверено 7 апреля 2008. [www.webcitation.org/653RrTFdN Архивировано из первоисточника 29 января 2012].

- Джек, Линч [andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Papers/psalm.html Ориентализм напоказ: удивительная история Джорджа Салманазара] (англ.). Проверено 7 апреля 2008. [www.webcitation.org/653NBtlR7 Архивировано из первоисточника 29 января 2012].

- Джордж Салманазар [www.romanization.com/books/psalmanazaar/ Описание Формозы]

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Салманазар, Джордж

Доктор посмотрел на брегет.– Возьмите стакан отварной воды и положите une pincee (он своими тонкими пальцами показал, что значит une pincee) de cremortartari… [щепотку кремортартара…]

– Не пило слушай , – говорил немец доктор адъютанту, – чтопи с третий удар шивь оставался .

– А какой свежий был мужчина! – говорил адъютант. – И кому пойдет это богатство? – прибавил он шопотом.

– Окотник найдутся , – улыбаясь, отвечал немец.

Все опять оглянулись на дверь: она скрипнула, и вторая княжна, сделав питье, показанное Лорреном, понесла его больному. Немец доктор подошел к Лоррену.

– Еще, может, дотянется до завтрашнего утра? – спросил немец, дурно выговаривая по французски.

Лоррен, поджав губы, строго и отрицательно помахал пальцем перед своим носом.

– Сегодня ночью, не позже, – сказал он тихо, с приличною улыбкой самодовольства в том, что ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел.

Между тем князь Василий отворил дверь в комнату княжны.

В комнате было полутемно; только две лампадки горели перед образами, и хорошо пахло куреньем и цветами. Вся комната была установлена мелкою мебелью шифоньерок, шкапчиков, столиков. Из за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой кровати. Собачка залаяла.

– Ах, это вы, mon cousin?

Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже и теперь, были так необыкновенно гладки, как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком.

– Что, случилось что нибудь? – спросила она. – Я уже так напугалась.

– Ничего, всё то же; я только пришел поговорить с тобой, Катишь, о деле, – проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала. – Как ты нагрела, однако, – сказал он, – ну, садись сюда, causons. [поговорим.]

– Я думала, не случилось ли что? – сказала княжна и с своим неизменным, каменно строгим выражением лица села против князя, готовясь слушать.

– Хотела уснуть, mon cousin, и не могу.

– Ну, что, моя милая? – сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке книзу.

Видно было, что это «ну, что» относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба.

Княжна, с своею несообразно длинною по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами. Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости.

– А мне то, – сказал он, – ты думаешь, легче? Je suis ereinte, comme un cheval de poste; [Я заморен, как почтовая лошадь;] а всё таки мне надо с тобой поговорить, Катишь, и очень серьезно.

Князь Василий замолчал, и щеки его начинали нервически подергиваться то на одну, то на другую сторону, придавая его лицу неприятное выражение, какое никогда не показывалось на лице князя Василия, когда он бывал в гостиных. Глаза его тоже были не такие, как всегда: то они смотрели нагло шутливо, то испуганно оглядывались.

Княжна, своими сухими, худыми руками придерживая на коленях собачку, внимательно смотрела в глаза князю Василию; но видно было, что она не прервет молчания вопросом, хотя бы ей пришлось молчать до утра.

– Вот видите ли, моя милая княжна и кузина, Катерина Семеновна, – продолжал князь Василий, видимо, не без внутренней борьбы приступая к продолжению своей речи, – в такие минуты, как теперь, обо всём надо подумать. Надо подумать о будущем, о вас… Я вас всех люблю, как своих детей, ты это знаешь.

Княжна так же тускло и неподвижно смотрела на него.

– Наконец, надо подумать и о моем семействе, – сердито отталкивая от себя столик и не глядя на нее, продолжал князь Василий, – ты знаешь, Катишь, что вы, три сестры Мамонтовы, да еще моя жена, мы одни прямые наследники графа. Знаю, знаю, как тебе тяжело говорить и думать о таких вещах. И мне не легче; но, друг мой, мне шестой десяток, надо быть ко всему готовым. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером, и что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе?

Князь Василий вопросительно посмотрел на княжну, но не мог понять, соображала ли она то, что он ей сказал, или просто смотрела на него…

– Я об одном не перестаю молить Бога, mon cousin, – отвечала она, – чтоб он помиловал его и дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту…

– Да, это так, – нетерпеливо продолжал князь Василий, потирая лысину и опять с злобой придвигая к себе отодвинутый столик, – но, наконец…наконец дело в том, ты сама знаешь, что прошлою зимой граф написал завещание, по которому он всё имение, помимо прямых наследников и нас, отдавал Пьеру.

– Мало ли он писал завещаний! – спокойно сказала княжна. – Но Пьеру он не мог завещать. Пьер незаконный.

– Ma chere, – сказал вдруг князь Василий, прижав к себе столик, оживившись и начав говорить скорей, – но что, ежели письмо написано государю, и граф просит усыновить Пьера? Понимаешь, по заслугам графа его просьба будет уважена…

Княжна улыбнулась, как улыбаются люди, которые думают что знают дело больше, чем те, с кем разговаривают.

– Я тебе скажу больше, – продолжал князь Василий, хватая ее за руку, – письмо было написано, хотя и не отослано, и государь знал о нем. Вопрос только в том, уничтожено ли оно, или нет. Ежели нет, то как скоро всё кончится , – князь Василий вздохнул, давая этим понять, что он разумел под словами всё кончится , – и вскроют бумаги графа, завещание с письмом будет передано государю, и просьба его, наверно, будет уважена. Пьер, как законный сын, получит всё.

– А наша часть? – спросила княжна, иронически улыбаясь так, как будто всё, но только не это, могло случиться.

– Mais, ma pauvre Catiche, c'est clair, comme le jour. [Но, моя дорогая Катишь, это ясно, как день.] Он один тогда законный наследник всего, а вы не получите ни вот этого. Ты должна знать, моя милая, были ли написаны завещание и письмо, и уничтожены ли они. И ежели почему нибудь они забыты, то ты должна знать, где они, и найти их, потому что…

– Этого только недоставало! – перебила его княжна, сардонически улыбаясь и не изменяя выражения глаз. – Я женщина; по вашему мы все глупы; но я настолько знаю, что незаконный сын не может наследовать… Un batard, [Незаконный,] – прибавила она, полагая этим переводом окончательно показать князю его неосновательность.

– Как ты не понимаешь, наконец, Катишь! Ты так умна: как ты не понимаешь, – ежели граф написал письмо государю, в котором просит его признать сына законным, стало быть, Пьер уж будет не Пьер, а граф Безухой, и тогда он по завещанию получит всё? И ежели завещание с письмом не уничтожены, то тебе, кроме утешения, что ты была добродетельна et tout ce qui s'en suit, [и всего, что отсюда вытекает,] ничего не останется. Это верно.

– Я знаю, что завещание написано; но знаю тоже, что оно недействительно, и вы меня, кажется, считаете за совершенную дуру, mon cousin, – сказала княжна с тем выражением, с которым говорят женщины, полагающие, что они сказали нечто остроумное и оскорбительное.

– Милая ты моя княжна Катерина Семеновна, – нетерпеливо заговорил князь Василий. – Я пришел к тебе не за тем, чтобы пикироваться с тобой, а за тем, чтобы как с родной, хорошею, доброю, истинною родной, поговорить о твоих же интересах. Я тебе говорю десятый раз, что ежели письмо к государю и завещание в пользу Пьера есть в бумагах графа, то ты, моя голубушка, и с сестрами, не наследница. Ежели ты мне не веришь, то поверь людям знающим: я сейчас говорил с Дмитрием Онуфриичем (это был адвокат дома), он то же сказал.

Видимо, что то вдруг изменилось в мыслях княжны; тонкие губы побледнели (глаза остались те же), и голос, в то время как она заговорила, прорывался такими раскатами, каких она, видимо, сама не ожидала.

– Это было бы хорошо, – сказала она. – Я ничего не хотела и не хочу.

Она сбросила свою собачку с колен и оправила складки платья.

– Вот благодарность, вот признательность людям, которые всем пожертвовали для него, – сказала она. – Прекрасно! Очень хорошо! Мне ничего не нужно, князь.

– Да, но ты не одна, у тебя сестры, – ответил князь Василий.

Но княжна не слушала его.

– Да, я это давно знала, но забыла, что, кроме низости, обмана, зависти, интриг, кроме неблагодарности, самой черной неблагодарности, я ничего не могла ожидать в этом доме…

– Знаешь ли ты или не знаешь, где это завещание? – спрашивал князь Василий еще с большим, чем прежде, подергиванием щек.

– Да, я была глупа, я еще верила в людей и любила их и жертвовала собой. А успевают только те, которые подлы и гадки. Я знаю, чьи это интриги.

Княжна хотела встать, но князь удержал ее за руку. Княжна имела вид человека, вдруг разочаровавшегося во всем человеческом роде; она злобно смотрела на своего собеседника.

– Еще есть время, мой друг. Ты помни, Катишь, что всё это сделалось нечаянно, в минуту гнева, болезни, и потом забыто. Наша обязанность, моя милая, исправить его ошибку, облегчить его последние минуты тем, чтобы не допустить его сделать этой несправедливости, не дать ему умереть в мыслях, что он сделал несчастными тех людей…

– Тех людей, которые всем пожертвовали для него, – подхватила княжна, порываясь опять встать, но князь не пустил ее, – чего он никогда не умел ценить. Нет, mon cousin, – прибавила она со вздохом, – я буду помнить, что на этом свете нельзя ждать награды, что на этом свете нет ни чести, ни справедливости. На этом свете надо быть хитрою и злою.

– Ну, voyons, [послушай,] успокойся; я знаю твое прекрасное сердце.

– Нет, у меня злое сердце.

– Я знаю твое сердце, – повторил князь, – ценю твою дружбу и желал бы, чтобы ты была обо мне того же мнения. Успокойся и parlons raison, [поговорим толком,] пока есть время – может, сутки, может, час; расскажи мне всё, что ты знаешь о завещании, и, главное, где оно: ты должна знать. Мы теперь же возьмем его и покажем графу. Он, верно, забыл уже про него и захочет его уничтожить. Ты понимаешь, что мое одно желание – свято исполнить его волю; я затем только и приехал сюда. Я здесь только затем, чтобы помогать ему и вам.

– Теперь я всё поняла. Я знаю, чьи это интриги. Я знаю, – говорила княжна.

– Hе в том дело, моя душа.

– Это ваша protegee, [любимица,] ваша милая княгиня Друбецкая, Анна Михайловна, которую я не желала бы иметь горничной, эту мерзкую, гадкую женщину.

– Ne perdons point de temps. [Не будем терять время.]

– Ax, не говорите! Прошлую зиму она втерлась сюда и такие гадости, такие скверности наговорила графу на всех нас, особенно Sophie, – я повторить не могу, – что граф сделался болен и две недели не хотел нас видеть. В это время, я знаю, что он написал эту гадкую, мерзкую бумагу; но я думала, что эта бумага ничего не значит.

– Nous у voila, [В этом то и дело.] отчего же ты прежде ничего не сказала мне?

– В мозаиковом портфеле, который он держит под подушкой. Теперь я знаю, – сказала княжна, не отвечая. – Да, ежели есть за мной грех, большой грех, то это ненависть к этой мерзавке, – почти прокричала княжна, совершенно изменившись. – И зачем она втирается сюда? Но я ей выскажу всё, всё. Придет время!

В то время как такие разговоры происходили в приемной и в княжниной комнатах, карета с Пьером (за которым было послано) и с Анной Михайловной (которая нашла нужным ехать с ним) въезжала во двор графа Безухого. Когда колеса кареты мягко зазвучали по соломе, настланной под окнами, Анна Михайловна, обратившись к своему спутнику с утешительными словами, убедилась в том, что он спит в углу кареты, и разбудила его. Очнувшись, Пьер за Анною Михайловной вышел из кареты и тут только подумал о том свидании с умирающим отцом, которое его ожидало. Он заметил, что они подъехали не к парадному, а к заднему подъезду. В то время как он сходил с подножки, два человека в мещанской одежде торопливо отбежали от подъезда в тень стены. Приостановившись, Пьер разглядел в тени дома с обеих сторон еще несколько таких же людей. Но ни Анна Михайловна, ни лакей, ни кучер, которые не могли не видеть этих людей, не обратили на них внимания. Стало быть, это так нужно, решил сам с собой Пьер и прошел за Анною Михайловной. Анна Михайловна поспешными шагами шла вверх по слабо освещенной узкой каменной лестнице, подзывая отстававшего за ней Пьера, который, хотя и не понимал, для чего ему надо было вообще итти к графу, и еще меньше, зачем ему надо было итти по задней лестнице, но, судя по уверенности и поспешности Анны Михайловны, решил про себя, что это было необходимо нужно. На половине лестницы чуть не сбили их с ног какие то люди с ведрами, которые, стуча сапогами, сбегали им навстречу. Люди эти прижались к стене, чтобы пропустить Пьера с Анной Михайловной, и не показали ни малейшего удивления при виде их.

– Здесь на половину княжен? – спросила Анна Михайловна одного из них…

– Здесь, – отвечал лакей смелым, громким голосом, как будто теперь всё уже было можно, – дверь налево, матушка.

– Может быть, граф не звал меня, – сказал Пьер в то время, как он вышел на площадку, – я пошел бы к себе.

Анна Михайловна остановилась, чтобы поровняться с Пьером.

– Ah, mon ami! – сказала она с тем же жестом, как утром с сыном, дотрогиваясь до его руки: – croyez, que je souffre autant, que vous, mais soyez homme. [Поверьте, я страдаю не меньше вас, но будьте мужчиной.]

– Право, я пойду? – спросил Пьер, ласково чрез очки глядя на Анну Михайловну.

– Ah, mon ami, oubliez les torts qu'on a pu avoir envers vous, pensez que c'est votre pere… peut etre a l'agonie. – Она вздохнула. – Je vous ai tout de suite aime comme mon fils. Fiez vous a moi, Pierre. Je n'oublirai pas vos interets. [Забудьте, друг мой, в чем были против вас неправы. Вспомните, что это ваш отец… Может быть, в агонии. Я тотчас полюбила вас, как сына. Доверьтесь мне, Пьер. Я не забуду ваших интересов.]

Пьер ничего не понимал; опять ему еще сильнее показалось, что всё это так должно быть, и он покорно последовал за Анною Михайловной, уже отворявшею дверь.

Дверь выходила в переднюю заднего хода. В углу сидел старик слуга княжен и вязал чулок. Пьер никогда не был на этой половине, даже не предполагал существования таких покоев. Анна Михайловна спросила у обгонявшей их, с графином на подносе, девушки (назвав ее милой и голубушкой) о здоровье княжен и повлекла Пьера дальше по каменному коридору. Из коридора первая дверь налево вела в жилые комнаты княжен. Горничная, с графином, второпях (как и всё делалось второпях в эту минуту в этом доме) не затворила двери, и Пьер с Анною Михайловной, проходя мимо, невольно заглянули в ту комнату, где, разговаривая, сидели близко друг от друга старшая княжна с князем Васильем. Увидав проходящих, князь Василий сделал нетерпеливое движение и откинулся назад; княжна вскочила и отчаянным жестом изо всей силы хлопнула дверью, затворяя ее.

Жест этот был так не похож на всегдашнее спокойствие княжны, страх, выразившийся на лице князя Василья, был так несвойствен его важности, что Пьер, остановившись, вопросительно, через очки, посмотрел на свою руководительницу.

Анна Михайловна не выразила удивления, она только слегка улыбнулась и вздохнула, как будто показывая, что всего этого она ожидала.

– Soyez homme, mon ami, c'est moi qui veillerai a vos interets, [Будьте мужчиною, друг мой, я же стану блюсти за вашими интересами.] – сказала она в ответ на его взгляд и еще скорее пошла по коридору.

Пьер не понимал, в чем дело, и еще меньше, что значило veiller a vos interets, [блюсти ваши интересы,] но он понимал, что всё это так должно быть. Коридором они вышли в полуосвещенную залу, примыкавшую к приемной графа. Это была одна из тех холодных и роскошных комнат, которые знал Пьер с парадного крыльца. Но и в этой комнате, посередине, стояла пустая ванна и была пролита вода по ковру. Навстречу им вышли на цыпочках, не обращая на них внимания, слуга и причетник с кадилом. Они вошли в знакомую Пьеру приемную с двумя итальянскими окнами, выходом в зимний сад, с большим бюстом и во весь рост портретом Екатерины. Все те же люди, почти в тех же положениях, сидели, перешептываясь, в приемной. Все, смолкнув, оглянулись на вошедшую Анну Михайловну, с ее исплаканным, бледным лицом, и на толстого, большого Пьера, который, опустив голову, покорно следовал за нею.

На лице Анны Михайловны выразилось сознание того, что решительная минута наступила; она, с приемами деловой петербургской дамы, вошла в комнату, не отпуская от себя Пьера, еще смелее, чем утром. Она чувствовала, что так как она ведет за собою того, кого желал видеть умирающий, то прием ее был обеспечен. Быстрым взглядом оглядев всех, бывших в комнате, и заметив графова духовника, она, не то что согнувшись, но сделавшись вдруг меньше ростом, мелкою иноходью подплыла к духовнику и почтительно приняла благословение одного, потом другого духовного лица.

– Слава Богу, что успели, – сказала она духовному лицу, – мы все, родные, так боялись. Вот этот молодой человек – сын графа, – прибавила она тише. – Ужасная минута!

Проговорив эти слова, она подошла к доктору.

– Cher docteur, – сказала она ему, – ce jeune homme est le fils du comte… y a t il de l'espoir? [этот молодой человек – сын графа… Есть ли надежда?]

Доктор молча, быстрым движением возвел кверху глаза и плечи. Анна Михайловна точно таким же движением возвела плечи и глаза, почти закрыв их, вздохнула и отошла от доктора к Пьеру. Она особенно почтительно и нежно грустно обратилась к Пьеру.

– Ayez confiance en Sa misericorde, [Доверьтесь Его милосердию,] – сказала она ему, указав ему диванчик, чтобы сесть подождать ее, сама неслышно направилась к двери, на которую все смотрели, и вслед за чуть слышным звуком этой двери скрылась за нею.

Пьер, решившись во всем повиноваться своей руководительнице, направился к диванчику, который она ему указала. Как только Анна Михайловна скрылась, он заметил, что взгляды всех, бывших в комнате, больше чем с любопытством и с участием устремились на него. Он заметил, что все перешептывались, указывая на него глазами, как будто со страхом и даже с подобострастием. Ему оказывали уважение, какого прежде никогда не оказывали: неизвестная ему дама, которая говорила с духовными лицами, встала с своего места и предложила ему сесть, адъютант поднял уроненную Пьером перчатку и подал ему; доктора почтительно замолкли, когда он проходил мимо их, и посторонились, чтобы дать ему место. Пьер хотел сначала сесть на другое место, чтобы не стеснять даму, хотел сам поднять перчатку и обойти докторов, которые вовсе и не стояли на дороге; но он вдруг почувствовал, что это было бы неприлично, он почувствовал, что он в нынешнюю ночь есть лицо, которое обязано совершить какой то страшный и ожидаемый всеми обряд, и что поэтому он должен был принимать от всех услуги. Он принял молча перчатку от адъютанта, сел на место дамы, положив свои большие руки на симметрично выставленные колени, в наивной позе египетской статуи, и решил про себя, что всё это так именно должно быть и что ему в нынешний вечер, для того чтобы не потеряться и не наделать глупостей, не следует действовать по своим соображениям, а надобно предоставить себя вполне на волю тех, которые руководили им.

Не прошло и двух минут, как князь Василий, в своем кафтане с тремя звездами, величественно, высоко неся голову, вошел в комнату. Он казался похудевшим с утра; глаза его были больше обыкновенного, когда он оглянул комнату и увидал Пьера. Он подошел к нему, взял руку (чего он прежде никогда не делал) и потянул ее книзу, как будто он хотел испытать, крепко ли она держится.

– Courage, courage, mon ami. Il a demande a vous voir. C'est bien… [Не унывать, не унывать, мой друг. Он пожелал вас видеть. Это хорошо…] – и он хотел итти.

Но Пьер почел нужным спросить:

– Как здоровье…

Он замялся, не зная, прилично ли назвать умирающего графом; назвать же отцом ему было совестно.

– Il a eu encore un coup, il y a une demi heure. Еще был удар. Courage, mon аmi… [Полчаса назад у него был еще удар. Не унывать, мой друг…]

Пьер был в таком состоянии неясности мысли, что при слове «удар» ему представился удар какого нибудь тела. Он, недоумевая, посмотрел на князя Василия и уже потом сообразил, что ударом называется болезнь. Князь Василий на ходу сказал несколько слов Лоррену и прошел в дверь на цыпочках. Он не умел ходить на цыпочках и неловко подпрыгивал всем телом. Вслед за ним прошла старшая княжна, потом прошли духовные лица и причетники, люди (прислуга) тоже прошли в дверь. За этою дверью послышалось передвиженье, и наконец, всё с тем же бледным, но твердым в исполнении долга лицом, выбежала Анна Михайловна и, дотронувшись до руки Пьера, сказала:

– La bonte divine est inepuisable. C'est la ceremonie de l'extreme onction qui va commencer. Venez. [Милосердие Божие неисчерпаемо. Соборование сейчас начнется. Пойдемте.]

Пьер прошел в дверь, ступая по мягкому ковру, и заметил, что и адъютант, и незнакомая дама, и еще кто то из прислуги – все прошли за ним, как будто теперь уж не надо было спрашивать разрешения входить в эту комнату.

Пьер хорошо знал эту большую, разделенную колоннами и аркой комнату, всю обитую персидскими коврами. Часть комнаты за колоннами, где с одной стороны стояла высокая красного дерева кровать, под шелковыми занавесами, а с другой – огромный киот с образами, была красно и ярко освещена, как бывают освещены церкви во время вечерней службы. Под освещенными ризами киота стояло длинное вольтеровское кресло, и на кресле, обложенном вверху снежно белыми, не смятыми, видимо, только – что перемененными подушками, укрытая до пояса ярко зеленым одеялом, лежала знакомая Пьеру величественная фигура его отца, графа Безухого, с тою же седою гривой волос, напоминавших льва, над широким лбом и с теми же характерно благородными крупными морщинами на красивом красно желтом лице. Он лежал прямо под образами; обе толстые, большие руки его были выпростаны из под одеяла и лежали на нем. В правую руку, лежавшую ладонью книзу, между большим и указательным пальцами вставлена была восковая свеча, которую, нагибаясь из за кресла, придерживал в ней старый слуга. Над креслом стояли духовные лица в своих величественных блестящих одеждах, с выпростанными на них длинными волосами, с зажженными свечами в руках, и медленно торжественно служили. Немного позади их стояли две младшие княжны, с платком в руках и у глаз, и впереди их старшая, Катишь, с злобным и решительным видом, ни на мгновение не спуская глаз с икон, как будто говорила всем, что не отвечает за себя, если оглянется. Анна Михайловна, с кроткою печалью и всепрощением на лице, и неизвестная дама стояли у двери. Князь Василий стоял с другой стороны двери, близко к креслу, за резным бархатным стулом, который он поворотил к себе спинкой, и, облокотив на нее левую руку со свечой, крестился правою, каждый раз поднимая глаза кверху, когда приставлял персты ко лбу. Лицо его выражало спокойную набожность и преданность воле Божией. «Ежели вы не понимаете этих чувств, то тем хуже для вас», казалось, говорило его лицо.