Публий Корнелий Тацит

| Публий (Гай?) Корнелий Тацит | |

| лат. Publius (Gaius) Cornelius Tacitus | |

Тацит в представлении художника начала XX века | |

| Дата рождения: |

ок. 55 г. |

|---|---|

| Дата смерти: |

ок. 120 г. |

| Род деятельности: |

историк |

| Годы творчества: |

90-е — ок. 120 гг. |

| Язык произведений: |

латинский |

Пу́блий (или Гай) Корне́лий Та́цит[коммент. 1] (лат. Publius Cornelius Tacitus, или Gaius Cornelius Tacitus; середина 50-х — ок. 120 года) — древнеримский историк, один из самых известных писателей античности, автор трёх небольших сочинений («Агри́кола», «Германия», «Диалог об ораторах») и двух больших исторических трудов («История» и «Анналы»).

В молодости Тацит совмещал карьеру судебного оратора с политической деятельностью, стал сенатором, а в 97 году добился высшей магистратуры консула. Достигнув вершин политической карьеры, Тацит воочию наблюдал произвол императоров и раболепство сената. После убийства императора Домициана и перехода власти к династии Антонинов он решился описать события последних десятилетий, но не в русле придворной историографии, а как можно более правдиво. Для этого Тацит скрупулёзно изучал источники и старался восстановить полную картину событий. Накопленный материал историк излагал эффектным языком с обилием кратких отточенных фраз, сторонясь избитых выражений и ориентируясь на лучшие образцы латинской литературы (Саллюстия, Цицерона, Тита Ливия). В своих работах он не всегда был нейтрален, и описание правления императоров Тиберия и Нерона стилизовал под трагедию.

Благодаря таланту писателя, глубокому анализу источников и раскрытию психологии действующих лиц Тацит нередко считается величайшим из римских историков. В Новое время его сочинения обрели популярность в Европе и повлияли на развитие исторической и политической мысли.

Содержание

Биография

Происхождение, рождение, детство

Настоящее первое имя (преномен) Тацита точно неизвестно. Современники называли его просто Корнелием (по номену) или Тацитом (по когномену). В V веке Сидоний Аполлинарий упомянул его под именем Гай, но средневековые рукописи его сочинений подписаны именем Публий[1]. В современной историографии его чаще называют Публием[1].

Неизвестна и точная дата рождения Тацита. Основываясь на последовательности занятия магистратур (cursus honorum), его рождение относят к 50-м годам[2]. Большинство исследователей называют даты в промежутке с 55 до 58 года (Б. Боргези пишет, что Тацит родился в 55—56 годах[3], И. М. Гревс — около 55[4], Р. Сайм — в 56—57[5], Г. С. Кнабе — в 57—58 годах[6], М. фон Альбрехт — вскоре после середины 50-х годов[7], С. И. Соболевский — в 54—57 годах[8]; в авторитетной энциклопедии Pauly-Wissowa время рождения Тацита относится к 55—56 годам[9]).

Неизвестно и место рождения Тацита. Его отца часто отождествляют с Корнелием Тацитом, которого Плиний Старший упоминает в «Естественной истории» как всадника и прокуратора Белгской Галлии (Белгики)[10][11][12]. Плиний пишет, что наблюдал, как сын прокуратора необычайно быстро рос уже в первые три года жизни. В XIX веке было распространено мнение, что упомянутый Плинием Корнелий Тацит — отец историка, а быстро росший ребёнок — его брат. Альтернативной точкой зрения тогда было мнение, что прокуратором Белгики был сам римский историк[13]. В XX веке возобладало мнение о том, что прокуратор Белгики — отец известного Тацита[11]. Также допускается возможность, что речь могла идти о его дяде[7]. Но отсутствие надёжных сведений о времени пребывания Плиния на Рейне не даёт возможности установить, действительно ли он родился в Белгике. Кроме того, в середине I в. н. э. недавно присоединённая к Римской империи Белгика оставалась варварской областью, и местом его рождения чаще называют Транспаданию (северную часть бывшей Цизальпийской Галлии) или Нарбонскую Галлию[14][15][16][17]. По мнению Г. С. Кнабе, более вероятно рождение Тацита в Нарбонской Галлии, поскольку там наблюдается самая высокая плотность эпиграфических памятников с упоминанием имени Тацитов[18]. Аналогичного мнения придерживаются авторы «Кембриджской древней истории» Г. Тауненд и Г. Вулф[19][20]. Некоторые исследователи предполагают, что Тацит родился в Риме, поскольку видят в его творчестве высокомерное отношение к провинциалам[21]. Наконец, на основании того, что император Марк Клавдий Тацит родился в городе Интерамн (Терни), в эпоху Возрождения горожане решили считать историка своим земляком и поставили ему памятник[1][коммент. 2]. Но уже в XVI веке это было подвергнуто сомнению и в настоящее время не воспринимается всерьёз[1].

Его предки, скорее всего, происходили из Италии или Южной Франции. Когномен «Тацит» характерен для принципов образования имён в латинском языке[22]. Он происходит от глагола taceō — молчать, быть тихим[23]. Наиболее часто когномен «Тацит» встречается в Цизальпийской Галлии и Нарбонской Галлии[18][24], поэтому вполне вероятны кельтские корни семейства[25]. Несмотря на свидетельство Плиния о том, что Корнелии Тациты были всадниками (представителями плебейских ветвей рода Корнелиев), существует версия, что на самом деле он происходил из патрицианской ветви Корнелиев[21]. Некоторые учёные предполагают, что Тациты были потомками вольноотпущенников и, возможно, происходили от кого-то из десяти тысяч рабов, которым даровал свободу Луций Корнелий Сулла[24]. Но в современной историографии более распространено мнение, что предки Тацита получили римское гражданство примерно за сто-двести лет до его рождения при поддержке некоего римского магистрата Корнелия[26].

На основании анализа детальных описаний историком различных провинций Римской империи Г. С. Кнабе предположил, что можно узнать районы, где он рос. По его мнению, ими были Белгика, Нижняя Германия, северо-восточная часть Нарбонской Галлии и долина реки По[27]. Р. Сайм, впрочем, указывает на то, что подробное описание Тацитом особенностей провинциальной географии было следствием использования хороших источников[28]. Если упомянутый Плинием Корнелий Тацит — отец историка и прокуратор провинции, то его детство должно было пройти в городе Августа Треверов (лат. Augusta Treverorum; современный Трир) или в Колонии Клавдия алтаря Агриппины (лат. Colonia Claudia Ara Agrippinensium; современный Кёльн)[29][30].

На основании анализа детальных описаний историком различных провинций Римской империи Г. С. Кнабе предположил, что можно узнать районы, где он рос. По его мнению, ими были Белгика, Нижняя Германия, северо-восточная часть Нарбонской Галлии и долина реки По[27]. Р. Сайм, впрочем, указывает на то, что подробное описание Тацитом особенностей провинциальной географии было следствием использования хороших источников[28]. Если упомянутый Плинием Корнелий Тацит — отец историка и прокуратор провинции, то его детство должно было пройти в городе Августа Треверов (лат. Augusta Treverorum; современный Трир) или в Колонии Клавдия алтаря Агриппины (лат. Colonia Claudia Ara Agrippinensium; современный Кёльн)[29][30].

Некоторые исследователи находят в творчестве Тацита галлицизмы (диалектные слова, распространённые в галльских провинциях), которые могут свидетельствовать о том, что образование историк получил за пределами Италии[22]. Кроме того, благодаря его неоднократным публичным выступлениям в Риме имеются свидетельства о заметном акценте историка. Этот акцент мог сложиться под влиянием формирования речевых навыков среди романизированных германцев[29]. Возвращение Тацита из Белгики в Рим, таким образом, произошло после середины 60-х годов, когда его акцент уже сложился[29]. Впрочем, эта гипотеза не является общепринятой.

Молодость, начало политической карьеры

Тацит получил хорошее риторическое образование[5]. Предполагается, что его учителем риторики мог быть Квинтилиан, а позднее — Марк Апр и Юлий Секунд[31]. Философской подготовки он, вероятно, не получил и позднее сдержанно относился к философии и философам[32]. Будущий историк добился большого успеха в публичных выступлениях, и Плиний Младший пишет о том, что в конце 70-х годов «громкая слава Тацита была уже в расцвете»[33]. Ничего не известно о его военной службе.

В 76 или 77 году Тацит обручился с дочерью полководца Гнея Юлия Агриколы по инициативе последнего[34][35][36]. Примерно в это же время начала стремительно развиваться карьера Тацита. Его собственное признание о том, что его карьере способствовали три императора — Веспасиан, Тит и Домициан — обычно истолковывается как внесение в список сенаторов Веспасианом, квестура во времена Тита и претура при Домициане[34][37]. Как правило, в римский сенат попадали все магистраты начиная с квестора или трибуна. Досрочное попадание Тацита в сенат стало свидетельством доверия со стороны нового императора[37]. Таким образом, Тацит попал в число «кандидатов цезаря» — лиц, рекомендованных императором к занятию должности и утверждавшихся сенатом вне зависимости от их способностей и заслуг[38]. Впрочем, по другой версии, в сенат он был введён только при Тите, то есть одновременно с квестурой[38][39]. В 81 или 82 году Тацит был квестором, а спустя два или три года стал трибуном или эдилом, хотя нет прямых свидетельств, указывающих на занятие этих должностей[38][40]. Майкл Грант предполагает, что в 85 году Тацит мог способствовать возвращению Агриколы из Британии[41], но маловероятно, что будущий историк был тогда достаточно влиятельным для оказания воздействия на императора.

В 88 году Тацит стал претором. Примерно в это же время он вошёл в коллегию квиндецемвиров, которая хранила Сивиллины книги и ведала некоторыми культами. Членство в этой коллегии было очень престижным[34][38][42]. Столь быстрое возвышение, по мнению исследователей, стало следствием верности династии Флавиев[43]. В 88 году Тацит участвовал в организации внеочередных Секулярных (Столетних) игр, созванных по инициативе Домициана, о чём пишет в «Анналах»:

«…Ведь и он [Домициан] также дал секулярные игры, и в их устройстве я принимал деятельное участие, облечённый званием жреца-квиндецимвира и тогда, сверх того, претор; говорю об этом не ради похвальбы, а потому, что эта забота издавна возлагалась на коллегию квиндецемвиров»[44]

Подробнее Тацит описал эти игры в несохранившихся книгах «Истории»[45]. Тем не менее, ему не удалось воспользоваться почётными лаврами организатора игр — в том же году вспыхнул мятеж Луция Антония Сатурнина, который Домициан жестоко подавил, после чего провёл массовые казни в Риме[46]. Когда император начал репрессии против реальных и вымышленных оппонентов, Тацит ему не противодействовал[7]. В 89—93 годах будущий историк отсутствовал в Риме, однако не представляется возможным установить, где он находился. Его отсутствие выводится из описания смерти его тестя Гнея Юлия Агриколы (93 год) в одноимённом сочинении:

«Но меня и его дочь, при всей нашей скорби из-за потери отца, охватывает ещё и горькое сожаление, что нам не пришлось находиться при нём во время его болезни, окружать нашим вниманием умирающего, запечатлеть в себе его образ, обнять его напоследок. Мы, разумеется, знаем, в чём состояли его напутствия и каковы были сказанные им перед кончиною слова, и все они глубоко запали нам в душу. Но наша печаль, наша сердечная рана в том, что из-за нашего длительного отсутствия он был потерян нами за четыре года до этого»[47]

На основании упоминавшегося свидетельства Плиния Старшего самого историка изредка считают прокуратором Белгики[48]. Г. С. Кнабе, основываясь на хорошем знании земель вдоль Рейна, приписывает Тациту пребывание в одной из германских провинций в ранге наместника[49]. Р. Сайм, впрочем, предполагает, что германские провинции и, в частности, Белгика, были слишком важными для управления пропретором[48]. Однако Тацит, по его мнению, как и большинство других амбициозных политиков, мог командовать легионом в одной из провинций[50]. Э. Бирли предполагает, что он командовал одним легионом, расквартированным на Рейне или на Дунае[51]. Существуют также предположения, что Тацит занимался гражданскими делами (прежде всего, судебными) в Каппадокии, Британии или Ближней Испании[52].

Консулат, последние годы жизни

В 97 году Тацит стал одним из консулов-суффектов по заранее утверждённому списку. Ранее, в 96 году, Домициан был свергнут, императором стал Нерва. Из-за этого неясно, какой император составлял и утверждал список консулов на будущий год. Предполагается, что составлялся список Домицианом, а окончательно утверждался Нервой, поскольку известно, что консулами 69 года стали в основном люди, утверждённые ещё за шесть месяцев до нового года императором Нероном[48][53][54]. Другими консулами стали именитые политики, полководцы и юристы. Их одобрение Нервой стало знаком, что новую власть поддерживают самые известные люди из представителей нобилитета и талантливых выходцев из низов и что новый император намерен опираться на них, не предпринимая радикальных изменений и не используя силу[53]. Это было актуально, поскольку в Риме помнили о гражданской войне, которая охватила империю после падения династии Юлиев-Клавдиев. Состав консулов на 97 год показателен и тем, что почти все новые консулы были верны прежним принцепсам (до Домициана) и не принадлежали к сенатской оппозиции императорам[55]. Для Тацита, сына прокуратора и всадника по рождению, это была вершина очень удачной карьеры[48]. В месяцы консулата Тацита (будучи суффектом, он был одним из двух консулов не весь год) произошёл мятеж преторианцев под руководством Касперия Элиана[en], и историк был свидетелем или даже участником попыток урегулирования ситуации[56]. Именно в дни мятежа Нерва усыновил популярного полководца Марка Ульпия Траяна[коммент. 3], находившегося на Рейне, и послал ему письмо со строкой из Илиады «Слёзы мои отомсти аргивянам стрелами твоими!»[57][58]. Известно и о том, что в 97 году Тацит произнёс погребальную речь на похоронах консула Луция Вергиния Руфа[59]. Примерно в 100 году он вместе с Плинием Младшим участвовал в деле африканских провинциалов против проконсула Мария Приска — наместника, известного своими злоупотреблениями[60].

В 97 году Тацит стал одним из консулов-суффектов по заранее утверждённому списку. Ранее, в 96 году, Домициан был свергнут, императором стал Нерва. Из-за этого неясно, какой император составлял и утверждал список консулов на будущий год. Предполагается, что составлялся список Домицианом, а окончательно утверждался Нервой, поскольку известно, что консулами 69 года стали в основном люди, утверждённые ещё за шесть месяцев до нового года императором Нероном[48][53][54]. Другими консулами стали именитые политики, полководцы и юристы. Их одобрение Нервой стало знаком, что новую власть поддерживают самые известные люди из представителей нобилитета и талантливых выходцев из низов и что новый император намерен опираться на них, не предпринимая радикальных изменений и не используя силу[53]. Это было актуально, поскольку в Риме помнили о гражданской войне, которая охватила империю после падения династии Юлиев-Клавдиев. Состав консулов на 97 год показателен и тем, что почти все новые консулы были верны прежним принцепсам (до Домициана) и не принадлежали к сенатской оппозиции императорам[55]. Для Тацита, сына прокуратора и всадника по рождению, это была вершина очень удачной карьеры[48]. В месяцы консулата Тацита (будучи суффектом, он был одним из двух консулов не весь год) произошёл мятеж преторианцев под руководством Касперия Элиана[en], и историк был свидетелем или даже участником попыток урегулирования ситуации[56]. Именно в дни мятежа Нерва усыновил популярного полководца Марка Ульпия Траяна[коммент. 3], находившегося на Рейне, и послал ему письмо со строкой из Илиады «Слёзы мои отомсти аргивянам стрелами твоими!»[57][58]. Известно и о том, что в 97 году Тацит произнёс погребальную речь на похоронах консула Луция Вергиния Руфа[59]. Примерно в 100 году он вместе с Плинием Младшим участвовал в деле африканских провинциалов против проконсула Мария Приска — наместника, известного своими злоупотреблениями[60].

В 100—104 годах о Таците вновь ничего не известно, но он, скорее всего, вновь находился вне Рима. Впрочем, основания для этой гипотезы довольно шаткие, поскольку она основана на письме Плиния к Тациту с приветствием о возвращении из какого-то путешествия (Цицерон аналогичным образом приветствовал вернувшихся издалека)[61]. Наиболее вероятным местом его пребывания называются провинции Нижняя или Верхняя Германия, причём, скорее всего, он находился там в качестве наместника[62][63]. В эти годы военные действия на Рейне практически прекратились, и несколько легионов были переброшены на Дунай для войны с даками, поэтому не бывший профессиональным военным Тацит мог претендовать на эту должность[61][63].

Достоверно известно о проконсульстве Тацита в Азии с лета 112 до лета 113 годов — его имя и должность зафиксированы в надписи, найденной в конце XIX века в Милясах[63][64]. Провинция Азия была важна для империи, и императоры назначали туда проверенных людей. Назначение Тацита на 112/113 годы было особенно ответственным из-за готовившегося Траяном похода на Парфию[65].

На протяжении всей жизни Тацит дружил с Плинием Младшим — одним из виднейших римских интеллектуалов конца I века. Точная дата смерти историка неизвестна. На основании того, что он озвучивал намерение описать также правление Октавиана Августа, а также Нервы и Траяна, но не выполнил обещания, возможно, что он умер вскоре после издания «Анналов» (конец 110-х годов)[66]. Но отсутствие упоминаний о Таците в «Жизни двенадцати цезарей» Светония (этот автор никогда не называет по именам живущих людей) может свидетельствовать, что историк умер уже после выхода в свет этого произведения, то есть около 120 года или позднее[66]. Таким образом, Тацит умер в правление императора Адриана.

Литературная деятельность

Римская историография I века

К концу I века в Риме сложилась богатая историческая традиция. К этому времени было написано немало сочинений, описывавших как историю Рима от его основания, так и прошлое римских провинций, значительная часть которых ранее была самостоятельными государствами. Существовали и подробные работы об отдельных войнах или о небольших периодах времени. Обычно история считалась разновидностью ораторского искусства. Это было связано с тем, что в Древней Греции и Риме любые произведения обычно зачитывались и воспринимались на слух. Занятия историей были в почёте, и ей занимались самые высокопоставленные лица. Несколько исторических сочинений написал император Клавдий; автобиографические произведения оставили современники Тацита Веспасиан и Адриан, а Траян описал Дакийскую кампанию[67].

Но в целом во времена Тацита историография находилась в упадке. Во-первых, установление принципата разделило историков на две группы — поддерживавших империю и находившихся в оппозиции к ней или к правящему императору[68]. Авторы первой категории старались не затрагивать события последних десятилетий, ограничиваться отдельными эпизодами либо описывать недавние события, прославляя действующего императора и следуя официозной версии событий конца I века до н. э. — I века н. э. Во-вторых, авторам, которые писали о современных событиях, стало сложнее искать источники — многие очевидцы важных событий (дворцовые перевороты, заговоры, придворные интриги) умерщвлялись, высылались из Рима или хранили молчание, а важнейшие документы стали храниться при дворе императора, куда имели доступ немногие[67]. В-третьих, к правящей элите пришло понимание, что современные историки, описывая прошлое, нередко так или иначе проводят аналогии с современными реалиями и высказывают своё мнение о происходящих в обществе процессах. В результате появилась цензура исторических произведений[69][70]. О такой возможности был хорошо осведомлён и Тацит, который описывает трагическую судьбу Кремуция Корда и его исторического сочинения (он покончил жизнь самоубийством, а его работы были сожжены). Кроме того, Тацит упоминает Арулена Рустика и Геренния Сенециона, которых казнили, а их произведения сожгли на костре. В «Диалоге об ораторе» устами Юлия Секунда Тацит озвучивает распространённое мнение, что нежелательна публикация сочинений, которые могут быть истолкованы как скрытый выпад против императорской власти. Кроме того, потенциальные историки начали подвергаться давлению и из-за стремления раскрыть закулисную жизнь сената и придворных императора. Так, Плиний Младший упоминает о том, что однажды публично зачитывавшего своё сочинение Тацита (по-видимому, он читал первые книги своей «Истории») прервали друзья некоего человека. Они стали упрашивать его не продолжать чтение, поскольку историк готовился рассказать слушателям информацию, которая могла бы негативно сказаться на репутации их друга[70]. Таким образом, написание исторических сочинений стало сопряжено с различными трудностями. По этим причинам сравнительно нейтрального произведения, которое бы детально описывало правление первых римских императоров, к концу I века так и не появилось. За написание такой работы взялся Тацит.

Обзор произведений

Мысль написать историческое произведение о ближайшем прошлом, по всей видимости, пришла к Тациту вскоре после убийства Домициана. Однако, обратившись к литературному творчеству, он начал с небольших произведений. Сперва Тацит написал биографию своего тестя Агри́колы («De vita Iulii Agricolae» — «О жизни Юлия Агриколы»), где в том числе собрал воедино немало географических и этнографических подробностей о жизни британских племён. Уже во вступлении к «Агриколе» он характеризует правление Домициана как время, которое император отнял у римлян. Там же обозначено намерение автора написать всеобъемлющее историческое сочинение[71]:

«И всё же я не пожалею труда для написания сочинения, в котором пусть неискусным и необработанным языком — расскажу о былом нашем рабстве и о нынешнем благоденствии. А тем временем эта книга, задуманная как воздаяние должного памяти моего тестя Агриколы, будет принята с одобрением или во всяком случае снисходительно; ведь она — дань сыновней любви»[72].

Чуть позже в отдельном сочинении «Германия» («De origine et situ Germanorum» — «О происхождении и расположении германцев») Тацит описал опасных северных соседей Римской империи — германские племена. «Агрикола» и «Германия» перекликаются с общей идейной направленностью поздних работ историка. После их завершения Тацит приступил к написанию масштабного произведения о событиях 68—96 годов — «Истории» («Historiae» — «История»[коммент. 4]). Во время её создания им был также опубликован небольшой «Диалог об ораторах» («Dialogus de oratoribus»). К концу жизни историк занялся написанием труда «Анналы» («Annales»; первоначальным названием было «Ab excessu divi Augusti» — «От кончины божественного Августа») о событиях, предшествовавших описанным в «Истории» (то есть 14—68 годы).

Агрикола

В 98 году Тацит написал биографию своего тестя Гнея Юлия Агри́колы с акцентом на его военных кампаниях на Британских островах — «De vita et moribus Iulii Agricolae». В настоящее время «Агрикола» чаще всего считается первым произведением Тацита[73][74] и датируется 98 годом[75][76], хотя существуют и иные датировки[77][78]. Исследователи отмечают определённое сходство «Агриколы» с laudatio — торжественными погребальными речами, которые обычно произносили на похоронах знатных римлян[79][80]. Возможно, это произведение было написано вместо погребальной речи, которую Тацит не смог произнести из-за отсутствия в Риме[81].

В 98 году Тацит написал биографию своего тестя Гнея Юлия Агри́колы с акцентом на его военных кампаниях на Британских островах — «De vita et moribus Iulii Agricolae». В настоящее время «Агрикола» чаще всего считается первым произведением Тацита[73][74] и датируется 98 годом[75][76], хотя существуют и иные датировки[77][78]. Исследователи отмечают определённое сходство «Агриколы» с laudatio — торжественными погребальными речами, которые обычно произносили на похоронах знатных римлян[79][80]. Возможно, это произведение было написано вместо погребальной речи, которую Тацит не смог произнести из-за отсутствия в Риме[81].

В произведении лаконично описывается юность и конец жизни Агриколы, между ними находятся пространные описания Британии и походов полководца, а в начале и конце — перекликающиеся друг с другом вступление и заключение[82]. Представляя своего тестя прежде всего в качестве крупного полководца, Тацит следовал традиции, заложенной ещё в республиканскую эпоху. В соответствии с ней, римские аристократы обладали особым набором качеств (лат. virtus[коммент. 5]) и проявляли их прежде всего в военных кампаниях[83]. Стиль сочинения характеризуется краткостью, возвышенностью слога и выразительными описаниями, что будет характерно и для более поздних произведений историка[84]. Кроме того, «Агрикола» в сжатой форме содержит основные идеи, которые впоследствии Тацит развивал в своих крупных произведениях[80].

Изображение историком Агриколы олицетворяет идеал римского гражданина[85]. На примере своего тестя историк доказывает, что умеренный и добродетельный человек способен выжить при любом, даже самом суровом императоре[77]. По сравнению с более распространёнными занимательными биографиями раннеимперского периода (сохранились сборники Плутарха и Светония), «Агрикола» отличается почти полным отсутствием тривиальных фактов и анекдотичных историй из жизни описываемого человека[84]. Кроме собственно биографического материала, Тацит использовал этнографические и географические отступления, благодаря чему «Агрикола» — важный источник по истории Британских островов в первый век римского владычества[80].

Германия

Вторым произведением Тацита стало сочинение «De origine, situ, moribus ac populis Germanorum» («О происхождении, расположении, нравах и населении Германии») — географический и этнографический очерк о жизни древних германцев и о расположении отдельных племён. Эта работа была написана вскоре после «Агриколы», в том же 98 году — на это указывает упоминание о втором консульстве Траяна[75][86]. «Германия» условно делится на две части — общую и специальную. В первом разделе Тацит описывает германцев целиком, во втором — каждое племя в отдельности[87][88]. Тацит подробно описывает нравы германцев, которых ценит достаточно высоко (он пишет не только о недостатках германских племён, но и об их достоинствах по сравнению с римлянами; подробнее см. ниже). Цель написания сочинения неясна — либо это было простое ознакомление с жизнью северных соседей, либо историк преследовал некую определённую цель (желание повлиять на Траяна и убедить его не начинать войну с воинственными племенами; указание на опасность, исходящую с севера, и так далее)[86].

Сочинение является крайне ценным источником по истории древних германцев. Благодаря наличию положительных характеристик древних германцев это произведение использовалось идеологами германского национализма и оказало большое влияние на развитие германского национального движения (подробнее см. ниже).

Диалог об ораторах

В основе этого произведения лежит сюжет о беседе нескольких известных в Риме ораторов о своём ремесле и его скромном месте в общественной жизни. Затрагивавшие вопрос о причинах упадка красноречия сочинения, подобные «Диалогу», были распространены в I веке н. э.[89][90], однако позиция Тацита на эту тему совершенно иная[91]. Ораторы Марк Апр и Юлий Секунд приходят к Куриацию Матерну, который на днях публично прочитал свою поэму о Катоне Младшем — одном из самых идеализируемых римских республиканцев и борцов с тиранией. С обсуждения целесообразности издания сочинения, которое восхваляет непримиримого защитника республиканского строя, начинается дискуссия о красноречии. После присоединения к Апру и Секунду Випстана Мессалы начинается обсуждение места ораторского мастерства в современном мире. По замечанию Г. С. Кнабе, дискуссия выглядит «как пародия на судебный процесс, с адвокатами, ответчиками и истцами, [повествование] пересыпано шутками, возражения высказываются с улыбкой»[92]. Молодой Тацит всё это время слушает своих наставников — известнейших ораторов Рима. Историчность главных героев находится под вопросом — иногда предполагается, что по крайней мере Марк Апр и Куриаций Матерн — персонажи вымышленные[93][94]. Разговор происходит около 75 года, но уточнить дату мешает оплошность Тацита: в тексте присутствует как указание на шестой год правления Веспасиана (между 1 июля 74 и 1 июля 75 года), так и упоминание того, что прошло сто двадцать лет со дня гибели Цицерона (то есть после 7 декабря 76 года)[93].

В XIX веке «Диалог» считали первым произведением Тацита и относили его создание примерно к 77 году[39][95], то есть вскоре после описанного им разговора. Позднее такой точки зрения придерживались, в частности, С. И. Соболевский[96] и С. И. Ковалёв[97][коммент. 6]. Однако в настоящее время выход в свет произведения относится ко времени после убийства Домициана[98]. Ряд учёных относят написание произведения примерно к 102 году или ещё более позднему времени[75][90][95][99][100][101], Г. С. Кнабе отстаивает идею о появлении «Диалога» во время работы над «Историей» около 105—107 годов[102]. Окончательная датировка, впрочем, остаётся неясной[100]. До конца не решён и вопрос о подлинности этого сочинения (см. ниже). Современные исследователи, как правило, соглашаются с авторством Тацита и рассматривают заложенные в «Диалоге» идеи как рассуждения историка о причинах своего перехода от ораторской карьеры к написанию истории и о выборе стиля для своих сочинений[103].

История

Тацит, пережив эпоху Домициана, твёрдо решил описать это непростое время, начав повествование с года четырёх императоров (69 год). Первоначально он планировал описать правление Домициана в негативном свете и противопоставить ему властвование Нервы и Траяна[104]. Впрочем, вскоре историк разочаровался в новом режиме, и изменение взглядов нашло отражение в его сочинениях[коммент. 7]. По этой причине, а также из-за деликатности темы историк решил отказаться от описания правления Нервы и Траяна[105]. На это решение повлияло и недовольство известных в Риме людей излишне откровенными рассказами о закулисной жизни римского сената, которые хорошо осведомлённый Тацит начал включать в повествование (см. выше).

В современной историографии окончание работы над произведением датируется примерно 109 годом[99][101][106][107], хотя нет свидетельств, позволяющих провести точную датировку[105]. Точное число книг «Истории» неизвестно: современные исследователи чаще говорят о 12 книгах[106][108], хотя из оглавления рукописи «Медицейская II» (см. ниже) следует, что «История» состояла из 14 книг[109]. Историк очень подробно описал события года четырёх императоров — ему он посвятил три книги, в то время как оставшимся 26-ти годам он посвятил девять книг[110].

Анналы

...С таковыми глубокими суждениями не удивительно, что Тацит, бич тиранов, не нравился Наполеону; удивительно чистосердечие Наполеона, в том признававшегося, не думая о добрых людях, готовых видеть тут ненависть тирана к своему мёртвому карателю.

Ещё во время написания «Истории» Тацит столкнулся с необходимостью исследования истоков проблем, с которыми римское общество столкнулось в год четырёх императоров и при Флавиях. Поэтому он начал написание произведения «Ab excessu divi Augusti» («От кончины божественного Августа»), в котором описал правление Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона, а также, вероятно, шесть месяцев безвластия до начала повествования в «Истории»[111]. Только в Новое время это сочинение начали называть «Анналами». Это самое крупное произведение историка, состоявшее из 18 или 16 книг[109][112][коммент. 8]. Вероятно, объёмное сочинение было разделено на три части и издавалось постепенно. По разным оценкам, «Анналы» были написаны после 110[39] или после 113 года[75]. До наших дней целиком сохранились только книги I—IV (описывали события 14—28 годов) и XII—XV (48—65 годы), частично — VI, XI, XVI (31—37, 47—48, 65—66 годы), а также небольшой фрагмент книги V (события 29 года). Таким образом, в основном сохранились описания правления Тиберия и Нерона, частично — Клавдия и совершенно не дошёл рассказ об императорстве Калигулы. Кроме того, «Анналы» могли остаться незавершёнными — Тацит мог умереть, не успев завершить работу над книгами XVII и XVIII (67—68 годы)[113]. Из-за смерти историка книги XIII—XVI «Анналов» могли опубликовать в предварительной редакции, что объяснило бы некоторые содержательные, логические и стилистические недостатки этих книг[111]. В книге XV содержится описание казней христиан при Нероне — одно из первых независимых свидетельств о Христе и о существовании христианской общины в Риме, благодаря чему этому фрагменту уделяется пристальное внимание исследователей (см. ниже).

В «Анналах» Тацит озвучил намерение описать правление Октавиана Августа, но об этом сочинении ничего не известно — по-видимому, оно так и не было написано[105].

Источники

Принято считать, что Тацит внимательно относился к подбору источников, в отличие от ряда современников, которые занимались лишь компилированием других работ. Из-за того, что историк практически никогда не называет свои источники информации, их установление проблематично. По словам немецкого филолога М. фон Альбрехта, Тацит атрибутирует только те мнения, «ответственность за которые он не желает брать на себя»[114].

Принято считать, что Тацит внимательно относился к подбору источников, в отличие от ряда современников, которые занимались лишь компилированием других работ. Из-за того, что историк практически никогда не называет свои источники информации, их установление проблематично. По словам немецкого филолога М. фон Альбрехта, Тацит атрибутирует только те мнения, «ответственность за которые он не желает брать на себя»[114].

Для большинства своих произведений он использует широкий круг источников — исторические произведения предшественников, политические памфлеты[коммент. 9], законодательные акты[115][116]. Кроме того, Тацит изучал мемуары видных римлян (например, Агриппины Младшей и Гнея Корбулона[117]) и собирал свидетельства очевидцев[115][116]. Собранные сведения Тацит старался детально анализировать и сравнивать друг с другом, чтобы выявлять недостоверную информацию[115]. Однако кропотливый труд по отбору источников не мешал историку записывать и всевозможные слухи (например, о том, что придворный Луций Элий Сеян в юности торговал собой)[118]. Впрочем, нередко Тацит указывает на то, что какая-то информация может и не соответствовать действительности[119].

Важным источником для Тацита служили акты сената из архива, хотя некоторые учёные оспаривают их важность для Тацита. По мнению Р. Сайма, подобная критика безосновательна, и по крайней мере в «Анналах» акты сената использовались очень часто[120]. Замечено, что информация, которая могла быть почерпнута именно из сенатских протоколов, обычно группируется в описании событий конца каждого года[116]. Нередко историк использовал официальные протоколы и тексты законодательных актов для уточнения или опровержения информации из других источников[121]. Современные исследователи обращают внимание на падение ценности актов сената в I веке н. э. Дело в том, что в терявший влияние сенат поступала уже не вся информация из провинций, а самые ценные документы стали храниться при дворе императора, куда имели доступ немногие[67]. Использовал Тацит и публичные выступления императоров и политиков, которые нередко записывались и затем распространялись[122]. Также он использовал отчёт Тиберия о своём правлении[123].

Ещё в XIX веке было замечено, что фактические сведения и особенности повествования у Тацита и писавшего по-гречески более позднего историка Диона Кассия нередко бывают похожи. До сих пор нет единого мнения, являются ли похожие фрагменты заимствованием Диона Кассия у Тацита, либо же оба историка использовали некоторые одинаковые сочинения предшественников, которые не дошли до наших дней[124]. В пользу последнего предположения свидетельствуют различные трактовки фактического материала и серьёзные различия в описании событий нескольких лет, например, 15—16 годов[125]. Немало сходств обнаруживается у историка со Светонием и Плутархом (описание Тацитом императоров Гальбы и Отона очень похоже на их описание в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха, однако оценки императоров у двух историков кардинально различаются)[126]. В качестве возможных источников их сведений называют сочинения Ауфидия Басса, Сервилия Нониана и Плиния Старшего[127]. Впрочем, все эти произведения не сохранились[127][128], а сам Тацит в предисловии к «Анналам» пишет о том, что ко времени написания сочинения история династии Юлиев-Клавдиев так не и была написана по политическим причинам[129].

С XIX века существует критическая традиция (см. ниже), представители которой отстаивали тезис об исключительно компилятивном характере работ Тацита и, таким образом, об их ненадёжности для современных историков[130]. В настоящее время она имеет немного последователей в чистом виде[130], как и сам подход, утверждающий компилятивный характер всей римской историографии[116]. При этом не отрицается решающая роль нескольких источников[126].

При написании «Германии» и этнографическо-географических пассажей в других сочинениях Тацит пользовался работами предшественников (сохранилась только «География» Страбона и немногочисленные фрагменты других сочинений) и записывал свидетельства путешественников[86]. Среди не дошедших до нашего времени работ предшественников источниками для «Германии» могли служить 104-я книга «Истории от основания города» Тита Ливия, «Германская война» Плиния Старшего и сочинения греческих авторов[131]. Несмотря на распространённое мнение о провинциальном происхождении Тацита и его наместничестве в провинциях, вопрос о роли личного опыта в описании германцев и географии Германии является дискуссионным[86].

Стиль сочинений

Стилистические особенности латинской литературы I века н. э.

Тацит, получив классическое риторическое образование и познакомившись с античной литературой, перенял ряд важных их установок, что объясняет немало особенностей его стиля. В античную эпоху стиль сочинения обычно зависел от жанра, в котором оно писалось[132]. Известно немало случаев, когда сочинения одного автора в разных жанрах различались по стилю настолько, что их принимали за работы разных писателей[132]. Поэтому употребление Тацитом специфической лексики в исторических произведениях и совершенно иной — в «Диалоге об ораторах» — в некоторой степени закономерно. Однако большое влияние Саллюстия — новатора в историографии — привело к тому, что границы латинской исторической прозы стали размываться. Из-за этого исторические произведения уже с I века до н. э. начинают мало-помалу включать в себя приёмы, характерные для риторического мастерства[132].

Уже в конце I века до н. э. римские ораторы начали разработку нового стиля публичных выступлений, который стал известен как «новое красноречие» или «новый стиль»[133]. В I веке н. э. он распространился на все основные жанры литературы[133]. Его становление связывается с упадком политического красноречия из-за падения Республики и концентрации реальной власти в руках императоров; вместо него продолжали развиваться судебное и торжественное красноречие[133]. Отличительные особенности «нового стиля» — краткие отточенные фразы, изобиловавшие антитезами и парадоксами, а также стремление произвести мгновенный эффект[133].

Влияние предшественников

Цицерон: «Не увидел он ни Италии, объятой пламенем войны, ни сената, сгоравшего завистью, ни государственных мужей, обвиняемых в злодейских поступках... ни неистовств Гая Мария, ни падения государства, в котором покойный блистал своими доблестями. <...> По моему мнению, ты, Красс, и счастливый в жизни, и вовремя застигнутый смертью...»

Тацит: «Не видел Агрикола осаждённой курии и запертого вооружённой силой сената, не видел одновременного избиения стольких людей консульского звания, ссылки и бегства стольких знатнейших женщин. <...> Счастлив ты, Агрикола, не только славой своей жизни, но и тем, что умер ты вовремя».

Поскольку римская историография во времена Тацита находилась в кризисе (см. выше), у него не было современников, которые могли бы служить для него ориентиром. В наибольшей степени на Тацита повлиял историк I века до н. э. Гай Саллюстий Крисп, известный своим скептицизмом в отношении современности, морализаторством и специфической речью, изобиловавшей архаизмами и редкими грамматическими конструкциями. Особенно сильно его влияние на Тацита проявляется как раз в области стиля[134][135][136]. Автор «Анналов» высоко ценил Саллюстия и, рассказывая о смерти приёмного сына Криспа, назвал его «прославленным историком»[137]. Через Саллюстия к Тациту может быть прослежена линия историков, отличавшихся спокойным стилем изложения и глубоким анализом политических событий. Начавшись от Фукидида в Древней Греции, посредством Полибия и Посидония этот вид историографии попал в Рим, где был развит Саллюстием и воспринят Тацитом[138][139].

В меньшей степени историк ориентировался на Марка Туллия Цицерона и Тита Ливия[136][140]; обнаруживается и влияние Вергилия[141][142]. При этом влияние Цицерона наиболее заметно в «Диалоге об ораторах»[143], а Ливия — в «Анналах» и «Истории»[144]. Однако влияние предшественников не ограничивалось тем, что Тацит следовал их стилю и принципам написания произведений; в его сочинениях найдено несколько переработанных, но узнаваемых фрагментов их сочинений (см. справа)[87][136]. Известны и другие подобные примеры. Так, речь Калгака в «Агриколе» Тацита напоминает речь Луция Катилины в «Заговоре Катилины» Саллюстия, а описание одной из битв в «Агриколе» схоже с изображением битвы при Цирте в «Югуртинской войне»[87]. Вероятно, параллелей можно было бы обнаружить ещё больше, если бы сохранилась «История», главное произведение Саллюстия.

Обзор

Несмотря на очевидные влияния со стороны предшественников, латинский язык Тацита очень самобытен[145]. Манера его речи, зачастую продуманная для нарочного усложнения восприятия, контрастировала со стилем сочинений большинства современников[145]. Из-за этого Тацит считается очень сложным для чтения автором[145].

Сочинения Тацита написаны с использованием различной стилистики. «Агрикола» представляет собой в стилистическом отношении ещё достаточно сырое произведение, с рядом недоработок и неясностей[131]. «Германия» написана в стиле, который называется филологами научным[146], но с чертами «нового стиля» (о «новом стиле» см. выше)[147]. Тем не менее, уже в этом произведении историк красочно (но не всегда точно) описывает военные действия[148], а также применяет характерные для «нового стиля» конструкции — антитезы, параллелизмы, краткие предложения, отточенные сентенции и другие[147]. Особняком от других работ историка в стилистическом отношении стоит «Диалог об ораторах». Из-за сильного контраста с другими сочинениями филологи нередко предполагали, что автором произведения является не Тацит. В настоящее время стилистические отличия списываются на совершенно иной жанр произведения, а благодаря способности писать в различной манере Тацит признаётся мастером латинской прозы (подробнее см. ниже). Две главные работы историка, «История» и «Анналы», написаны в стиле, который наиболее близок к сочинениям Саллюстия[144]. Ориентация на стиль Саллюстия была вызвана схожими причинами, которые побудили его заняться историей — Тацит, как и Саллюстий, разочаровался в политической системе своего времени[144]. Более сильные переживания по сравнению с предшественником заставили его занять ещё более пессимистическую позицию, и поэтому, по мнению М. Л. Гаспарова, произведения Тацита стилизованы под трагедию[149].

Особенности языка

Хотя стиль исторических сочинений Тацита больше всего похож на произведения Гая Саллюстия Криспа (см. выше), он не является радикальным приверженцем искусственной архаизации речи. Однако благодаря Катону Старшему и Саллюстию архаизмы применялись нередко во всей римской историографии[150]. Поэтому Тацит, следуя традиции и идеализируя прошлое, нередко применяет архаизмы. Впрочем, он находился и под сильным влиянием современной литературной моды: немало лексики, которая используется историком, встречается только у писателей «серебряного века» латинской литературы[151].

Наиболее чётко все черты специфического языка Тацита прослеживаются в «Анналах»[152]. Эволюция его стиля отразилась и на выборе им лексики. Так, в последних книгах «Анналов» крайне редко встречаются слова, использовавшиеся в более ранних сочинениях для обозначения добрых намерений и положительных качеств людей — pietas (благочестие, справедливость), providentia (предвидение, предусмотрительность, заботливость), felicitas (честность, плодородие)[153]. Описывая мрачные времена Тиберия и Нерона, Тацит ни разу не прибегает к словам humanitas (человеколюбие; человеческое достоинство), integritas (безупречность, правильность, честность) и некоторым другим[153]. Во всех своих произведениях он старается избегать просторечных, общепринятых и технических слов и заменять их более редкими аналогами: например, вместо virgines Vestales (девы-весталки) он пишет virgines Vestae (девы Весты); вместо Campus Martius (Марсово поле) — Campus Martis (поле Марса); вместо того, чтобы сказать «с помощью лопат и кирок» он пишет «посредством чего выносится земля и вырезается дёрн»[144][151]. Иногда Тацит прибегает к помощи не слишком распространённых выражений: например, вместо обычного senatus consultum (решение сената) он иногда употребляет consultum senatus (решение сената; иной порядок слов), senatus decretum (указ сената), decretum senatus (указ сената; иной порядок слов), decretum patrum (указ отцов)[145]. Тацит нередко применяет поэтизмы (слова, которые обычно используются в определённом значении в поэзии): regnator (вместо rex — царь), sinister[коммент. 10], cura, scriptura[коммент. 11], fabula и другие[151].

Среди наиболее часто используемых архаизаций языка в «Анналах» — более частое употребление глагола reor вместо обычного puto (оба слова — синонимы, и обозначают «я думаю», «я полагаю», «я считаю»)[145]. Другие частые устаревшие слова — claritudo вместо claritas (слава, почёт, знатность), luxus вместо luxuria (роскошь), maestitia вместо maeror (уныние, грусть, печаль), servitium вместо servitus (рабство, неволя)[154]. Вместо обычного senatores (сенаторы) историк часто употребляет patres (отцы)[154]. Кроме того, Тацит использует множество различных слов для изображения убийств, смертей и самоубийств[154]. Немало устаревших слов, используемых Тацитом, встречается и в работах историков-предшественников (в частности, torpedo[коммент. 12] вместо torpor — бездействие; оцепенение, окоченение)[150].

Избегает Тацит и греческих слов. Вместо того, чтобы назвать слово «σωτήρ» (сотер — спаситель, хранитель), он пишет «он усвоил себе название спасителя, выраженное греческим словом этого значения» (лат. conservatoris sibi nomen Graeco eius rei vocabulo adsumpsit)[151]. Схожим образом он заменяет пространным латинским объяснением греческие слова «цикута» и «евнух»[151].

«Onerabant multitudinem obvii ex urbe senatores equitesque, quidam metu, multi per adulationem, ceteri ac paulatim omnes ne aliis proficiscentibus ipsi remanerent».

«Прибавляли обременение к этой толпе выходившие навстречу из Рима сенаторы и всадники, некоторые из страха, многие вследствие раболепства, а остальные и, мало-помалу, все для того, чтобы не оставаться дома, когда идут другие» (пер. С. И. Соболевского; использованы различные грамматические конструкции).

«Толпа эта ещё увеличивалась за счёт сенаторов и всадников, которые выехали из столицы навстречу принцепсу, одни — движимые страхом, другие — подобострастием, остальные, число которых понемногу росло, — боязнью отстать от других» (пер. А. С. Бобовича; упомянутая особенность стиля Тацита утеряна).

Историк избегает периодического строя речи, который был призван делать её более приятной и доступной для восприятия на слух[155]. Вместо длинных периодов часто используются короткие — краткие предложения, не связанные друг с другом союзами и оборотами. Впрочем, в «Диалоге» Тацит следует за Цицероном и использует длинные периоды[152]. Нередко Тацит применяет разнообразные грамматические конструкции в одном предложении для однотипных построений (например, для перечисления целей поступков в одной фразе он может использовать как герундий, так и придаточные предложения; см. справа)[155]. Нередко он прибегает к ассонансам и аллитерациям: consurgere et… urgere, piscina… apiscendo, extrema Armenia и другие. Иногда они теряются в переводе: например, в книге I «Анналов» встречается словосочетание adornavit naves; в переводе А. С. Бобовича — оснастил корабли (созвучие утеряно), но в переводе Энтони Джона Вудмэна на английский язык — equipped ships. В книге XII «Анналов» — testamentum tamen haud recitatum, в упомянутом переводе на русский язык — Завещание его, однако, оглашено не было (созвучие утеряно), в переводе Э. Дж. Вудмэна на английский — Yet his will was still not read out[156]. Таким образом, нередко переводы на современные языки теряют особенности языка оригинала.

В «Анналах» присутствуют и отступления Тацита от классической грамматики латинского языка. В частности, он использует родительный падеж для выражения отношения либо области для обозначения свойства прилагательного[152]. Тацит очень активно использует метафоры[157]. В ряде случаев из-за активного использования метафор его речь становится двусмысленной. Например, в «Агриколе» Калгак, вождь каледонцев, в своей речи обвиняет римлян в разбое и завоевании земель ради удовлетворения растущих потребностей. Однако ряд выражений в этой речи многозначен и имеет сексуальный подтекст, и потому римляне могут быть представлены как насильники[157][коммент. 13]. Кроме того, историк часто прибегает к использованию анафор и зевгм[155].

Особенности изложения

Особенности стиля Тацита не ограничиваются специфическим языком; историк придерживался определённых правил компоновки материала. Он в целом придерживался римской традиции анналистического изложения событий по годам, с началом описания событий каждого года называнием консулов[коммент. 14][158]. В силу бо́льшей подробности (события года четырёх императоров описываются в нескольких книгах) «История» следует этому принципу лишь частично[158]. Предполагается, что упорное следование анналистической традиции было призвано подчеркнуть противопоставление республиканской и монархической эпох[159]. Внутри каждого года Тацит не следует строгой хронологии, а излагает события в определённом порядке: внутренние дела — внешняя политика — возвращение к внутренней политике (эта схема активно применяется Ливием)[159]. Кроме того, некоторые исследователи предполагают, что его книги были сгруппированы группами по шесть (так называемые гекса́ды — «шестикнижия»). Эти группы, вероятно, выдерживались в одном духе и посвящались раскрытию одной глобальной темы; например, в первой гексаде «Анналов» Тацит последовательно выявляет характер Тиберия[160].

Желая раскрыть истинную подоплёку событий, Тацит столкнулся с отсутствием источников о ситуации при дворе императора[103]. Он был вынужден судить о ней по двум в равной степени недостоверным источникам — слухам и официальным сообщениям[67]. Поэтому он старался тщательно сопоставлять имеющиеся в его распоряжении сведения (см. выше), чтобы раскрыть истинную картину дел. А для того, чтобы донести свою мысль до читателя и слушателя, даже не располагая надёжными источниками, Тацит прибегал к приёму группировки фактов. Благодаря расположению общих картин и частных эпизодов в соответствии с канонами ораторского мастерства достигался особый драматизм изложения[103]. Драматизация изложения достигается и определённой последовательностью расположения эпизодов: например, некоторые события года четырёх императоров в Риме воспринимаются как фарс, поскольку перед этим Тацит сообщает об изменениях в настроении легионов в Германии и на Востоке, которые в конце концов решат судьбу Рима[159]. Произведения Тацита отличаются также психологизмом — историк стремится раскрыть переживания отдельных людей и групп с помощью приёма мотивировки фактов[103]. Он прибегает к тщательному подбору речей и писем персонажей для лучшего раскрытия их целей и особенностей характера[161]. Нередко Тацит строит повествование вокруг противостояния двух людей — Германика и Тиберия, Гальбы и Отона[162]. При этом он стремится избежать описания действительности в чёрно-белых тонах[163].

Как правило, в своих работах Тацит избегает называть точные цифры. Вероятно, это делалось для того, чтобы не перегружать читателей и слушателей лишней информацией[164]. Нежелание называть точные числа приводит к тому, что историк иногда говорит обо всех людях (лат. omnes), когда известно, что на самом деле их было двое; порой слова «часто» (лат. saepe) или «всегда» (лат. semper) используются для обозначения двукратного действия[164]. При этом Тит Ливий и некоторые другие более ранние римские историки, наоборот, стремились записать как можно более точное (пусть и не всегда достоверное) количество убитых противников, объём добычи в пересчёте на серебро и золото. Впрочем, Саллюстий, на которого ориентировался Тацит, был одним из первых римских историков, кто стремился по возможности избегать точных цифр[164]. Кроме того, в прозаических жанрах римской литературы I века не было принято активно применять военные термины и географические названия в описаниях войн[132]. Тацит разделял это убеждение: в «Агриколе» упомянуто лишь одиннадцать географических названий, хотя основная часть произведения посвящена военным кампаниям Агриколы на Британских островах[165]. Впрочем, существует и альтернативная точка зрения на причины этого феномена: большинство римских историков (Саллюстий, Ливий, Тацит) могли попросту не знать особенностей географии большей части описываемых регионов[165]. Что касается описания сражений и военных кампаний, то историк допустил в них немало ошибок[166]. Нередко он использовал фрагменты описаний одних битв при изображении других сражений[166]. Он редко прибегает к описанию топографии местности и тактики сторон[165][166].

Взгляды Тацита

Политические взгляды

Хотя Тацит описывает преимущественно политическую историю Рима, уже в XVI веке обратили внимание на неоднозначность его собственных воззрений[167]. Обычно внимание акцентируется на его скептическом отношении к римским императорам и к системе принципата в целом[168][169]. В своих сочинениях Тацит характеризует императоров с отрицательной стороны, и только про Веспасиана он говорит, что тот за годы своего правления изменился к лучшему[170]. Даже Октавиан Август, который завершил многолетние гражданские войны и на которого старались равняться последующие императоры, удостоился более чем сдержанной оценки историка[170]. С. И. Соболевский, однако, предполагает, что Тацит не был до конца откровенен, когда выражал своё мнение на политическую тематику: он никогда не высказывал своего неприятия монархии или отдельных монархов открыто[171]. Вероятно, это было связано с опасениями за свою жизнь и с желанием продолжить написание своих сочинений без давления — он был прекрасно знаком с попытками воздействия на историков, с цензурой их произведений и даже убийством самых неугодных (см. выше). Впрочем, реконструкцию политических взглядов Тацита осложняет то обстоятельство, что он не предлагает никакой политической программы[172] и обычно развивает лишь идею умеренности (лат. moderatio)[173]. Поэтому немало учёных полагают, что он относился не к радикальным противникам принципата, а лишь прагматично считал, что государство должно находиться под управлением достойного императора, поскольку монархия виделась ему неизбежной[168][169][174][175]. По словам Теодора Моммзена, Тацит был монархистом, «но по необходимости, — можно сказать, из отчаяния»[176]. В любом случае, римский историк отстаивает необходимость существования стабильной власти и дисциплинированных граждан[177].

Хотя Тацит описывает преимущественно политическую историю Рима, уже в XVI веке обратили внимание на неоднозначность его собственных воззрений[167]. Обычно внимание акцентируется на его скептическом отношении к римским императорам и к системе принципата в целом[168][169]. В своих сочинениях Тацит характеризует императоров с отрицательной стороны, и только про Веспасиана он говорит, что тот за годы своего правления изменился к лучшему[170]. Даже Октавиан Август, который завершил многолетние гражданские войны и на которого старались равняться последующие императоры, удостоился более чем сдержанной оценки историка[170]. С. И. Соболевский, однако, предполагает, что Тацит не был до конца откровенен, когда выражал своё мнение на политическую тематику: он никогда не высказывал своего неприятия монархии или отдельных монархов открыто[171]. Вероятно, это было связано с опасениями за свою жизнь и с желанием продолжить написание своих сочинений без давления — он был прекрасно знаком с попытками воздействия на историков, с цензурой их произведений и даже убийством самых неугодных (см. выше). Впрочем, реконструкцию политических взглядов Тацита осложняет то обстоятельство, что он не предлагает никакой политической программы[172] и обычно развивает лишь идею умеренности (лат. moderatio)[173]. Поэтому немало учёных полагают, что он относился не к радикальным противникам принципата, а лишь прагматично считал, что государство должно находиться под управлением достойного императора, поскольку монархия виделась ему неизбежной[168][169][174][175]. По словам Теодора Моммзена, Тацит был монархистом, «но по необходимости, — можно сказать, из отчаяния»[176]. В любом случае, римский историк отстаивает необходимость существования стабильной власти и дисциплинированных граждан[177].

В первый век существования Римской империи сенат был центром оппозиции императорам. Многие сенаторы с сожалением вспоминали о республиканской эпохе, когда им принадлежала реальная власть. Однако Тацит скептически оценивал перспективы сената вернуть себе прежние полномочия и придерживался невысокого мнения о самих сенаторах[170]. Историк критикует их за раболепство перед императорами и винит в том, что из-за их попыток угодить правителям роль сената со временем лишь уменьшалась[170]. В равной степени он клеймит лакейство и «старых», и «новых» сенаторов[коммент. 15]. Однако к нравственному облику представителей древних знатных родов он предъявляет более высокие требования[178]. Так, историк осуждает Ливию Юлию за её связь с Сеяном из-за того, что он был выходцем из муниципия[178][179], а Юлия Друза, по его мнению, достойна порицания из-за свадьбы с незнатным консуляром Гаем Рубеллием Бландом[178][180].

В целом негативно Тацит характеризует простых римлян. Его описания, как правило, касаются городских низов — пролетариев. Большинство из них составляли выходцы из провинций, почти не знакомые с римской культурой и слабо владевшие латинским языком, но своим количеством оказывавшие влияние на императоров[181]. Историк изображает простой народ непоследовательным, трусливым, жаждущим переворотов, хлеба и зрелищ[181]. Поэтому Тацит считает его непригодным для участия в политической жизни[181][182]. Кроме того, он отрицательно относится к возможности участия армии в политике: по его мнению, легионеров необходимо загружать работой, чтобы они и не думали о мятежах[182].

Вопреки неудовлетворённости монархией и монархами, Тацит не был убеждённым сторонником республики. Хотя он нигде не высказывается прямо о своём отношении к республиканской эпохе, характеристики этого времени почти всегда негативные[181]. Тем не менее, ему были близки представления о добродетели, доминировавшие в Ранней республике[183]. Поэтому Тацит, по-видимому, считал наилучшей из возможных форм политической организации Римскую республику в первые десятилетия своего существования (примерно до принятия Законов Двенадцати таблиц)[184]. Кроме того, историк обычно оценивает современность, сравнивая её с республиканским образцом[185].

Критике Тацита подверглась и известная теория смешанного государственного устройства, распространённая историком Полибием. Согласно этой теории, военные успехи Римской республики и её преимущества перед греческими полисами базировались на сочетании в Риме трёх форм правления — демократии, аристократии и монархии. Тацит же считает эту теорию оторванной от действительности; по его словам, смешанную форму правления «легче хвалить, чем осуществить на деле, а если она и бывает осуществлена, то не бывает долговечной»[172].

Исторические взгляды

«…я намерен, в немногих словах рассказав о событиях под конец жизни Августа, повести в дальнейшем рассказ о принципате Тиберия и его преемников, без гнева и пристрастия, причины которых от меня далеки»[186].

Историческим кредо Тацита обычно считаются его слова, сказанные в начале книги I «Анналов»: «без гнева и пристрастия» (лат. sine ira et studio). Автор выступает как сторонний наблюдатель, а своё отношение он старается выражать косвенно, с помощью риторических приёмов (см. выше). Известен он и стремлением установить причины событий[187]. Благодаря этому Тацит снискал популярность непредвзятого исследователя истории. Однако в XVIII—XIX веках его объективность была поставлена под сомнение (см. ниже). Особенно активно критиковалось изображение им Тиберия.

Историк отстаивал необходимость придания истории большей роли в обществе. В его время основным инструментом, которым руководствовались образованные люди в государственной деятельности, были прескриптивные философские учения, а не анализ прошлого и извлечение полезных рекомендаций. Учение стоиков предписывало римлянам действовать на благо государства и игнорировать придворные интриги, что критиковалось Тацитом за невозможность оказать влияние на ситуацию. Поэтому он отстаивал идею о необходимости глубокого понимания прошлого, чтобы решать проблемы настоящего[188]. Как и многие другие античные историки, он рассматривал историю как один из способов воздействия на нравы читателей и слушателей[189]. Вследствие этого убеждения он и собирал образцы выдающейся добродетели и выдающегося порока[189].

Для Тацита характерна высокая оценка роли личности в истории[187]. По Тациту, именно изменение морального облика людей привело к противоречивой политической ситуации в I веке. Он полагает, что каждый человек наделён уникальным характером от рождения, который может или проявляться в полном объёме, или намеренно скрываться[190]. Так, Тацит считает, что все добрые начинания Тиберия были лишь лицемерной ширмой, призванной скрыть его пороки[190]. Большую роль в представлениях Тацита об истории играет особое понимание virtus — набора положительных качеств, свойственных римлянам давних времён, но утерянных современниками историка. По его мнению, в I веке и императоры, и непримиримая им оппозиция в равной степени отреклись от традиционных римских доблестей[191]. Впрочем, он стремится проводить анализ не только психологический, но и социологический[192].

В работах Тацита встречается терминология, использование которой трактуется некоторыми исследователями как свидетельство циклического понимания истории (прежде всего, saeculum)[193]. Дискуссионным остаётся вопрос о влиянии традиционной римской религии на историка, его представлениях о роли богов и судьбы в истории (см. ниже).

Отношение к другим народам

Сочинения Тацита содержат немало экскурсов в географию, историю и этнографию других народов. Его интерес к ним вызван не только стремлением рассказать о событиях в разных частях империи, которые оказывали влияние на события в столице; историк следует традиции, заложенной ещё греками, при которой описание других народов помогает познать культурные особенности своей этнической группы. По традиционному античному представлению, другие народы воспринимаются им как варвары, которым противопоставляется цивилизованный народ — римляне[194]. Кроме того, Тацит прибегает к описанию культуры и истории других народов, когда по каким-то причинам не желает прямо говорить о тех же самых феноменах применительно к Риму и римлянам (в частности, из-за цензуры)[194].

Тацит много и часто критикует римлян за упадок морали в обществе, и он столь же строг в оценках других народов. В целом отрицательно он относится к цивилизованным народам Средиземноморья — народам Римской империи и её соседям: по его мнению, арабы и армяне вероломны, греки ненадёжны, раболепны и чванливы, евреи полны предрассудков, парфяне хвастливы и высокомерны[195]. При этом прохладное отношение историка к евреям основывается не столько на неприятии самих иудейских обычаев, сколько на прозелитизме, массовом обращении в иудаизм[196]. Поэтому, по словам А. Г. Грушевого, взгляды Тацита «не имеют ничего общего с антисемитизмом»[197]. Цви Явец предполагает, что Тацит мог уравновесить свою оценку евреев каким-нибудь положительным комментарием, но намеренно не сделал этого[198]. Израильский историк также предполагает, что Тацит мог целенаправленно создавать отрицательный образ евреев для обоснования политической экспансии Рима в Восточном Средиземноморье[199][коммент. 16]. Другие учёные видят в описании евреев проявление античной традиции познания своего народа (то есть римлян) через описание варваров[194].

Вместе с тем, историк демонстрирует двойственное отношение к варварским народам Европы — обитателям Британских островов и Германии. Сообщая о пристрастии германцев ко сну и выпивке, тем не менее Тацит приписывает им обладание той доблестью (virtus), которую вследствие изнеженного образа жизни теряют римляне[195]. Их положительные качества Тацит не ограничивает доблестью; достоинства германцев относятся ко многим сферам жизни, но особенно привлекают историка особенности семейной жизни северных соседей Рима[200]. Как правило, их положительные качества выражаются косвенно, через указание на то, что им несвойственны многие пороки римлян: «женщины не знают соблазнов зрелищ и пиров», «никто не осмеивает порок и не называет его модой»[201].

Высокая оценка нравов живущих по первобытным традициям варваров и противопоставление им изнеженных и развращённых цивилизованных народов — характерные идеи для многих римских авторов-моралистов[200]. У Тацита германцы ещё и романтически сближаются с римлянами первых лет Республики[183].

Немало литературы посвящено изучению вопроса о том, опасался ли Тацит германцев, видел ли он в них угрозу Риму. Хотя некоторые учёные склонны признавать опасения Тацита[195], этот вопрос продолжает оставаться нерешённым[202]. В любом случае, Тацит поддерживал сохранение власти Рима над другими народами. Будучи сенатором, он разделял убеждения о необходимости поддержания строгого порядка в провинциях[195]. По его мнению, наместники провинций должны были быть твёрдыми, хотя прежде всего — справедливыми[195].

Религиозные взгляды

Тацит был прекрасно знаком с римской религиозной теорией и практикой, о чём свидетельствует его членство в коллегии квиндецемвиров (пятнадцати жрецов священнодействий)[203]. Вследствие этого он уважительно относился к римским жреческим коллегиям[204]. Впрочем, несмотря на очевидное влияние традиционной римской религии на Тацита, оценки степени этого влияния разнятся. В частности, существует гипотеза, что целью «Истории» и «Анналов» Тацита на самом деле было исследование, как в I веке н. э. проявлялись ранее существовавшие предсказания (прежде всего, на материале Сивиллиных книг) и какова была роль богов в событиях последних лет[205]. Михаэль фон Альбрехт, напротив, полагает, что римский историк не находился под сильным влиянием римской религии. По его мнению, Тацит «юридически» относился к ней и считал, что к I веку н. э. она потеряла всякую актуальность[206].

В своих сочинениях Тацит уделяет немало внимания описанию знамений и чудес[206], что, впрочем, является характерной чертой всей античной историографии. Однако распространённые среди простых римлян суеверия он не принимает и стремится дистанцироваться от них[207]. Историк по-разному оценивает влияние богов, судьбы (fatum) и астрологических предсказаний в различных ситуациях, но уделяет большое значение влиянию fortuna (случай, который не поддаётся расчёту)[206]. Боги иногда вмешиваются в развитие событий, причём обычно Тацит представляет их гневающимися и лишь изредка — милостивыми[208]. В целом в его сочинениях роль богов, судьбы и предопределения скорее невелика, и обычно люди предстают свободными в своих поступках[207]. Мнение историка по большинству религиозных и философских вопросов исследователи оценивают как неопределённое[208].

Рукописи и издания

Рукописи

Сочинения Тацита не были известны широкому кругу римлян; лишь в конце III века император Марк Клавдий Тацит, считавший себя потомком историка, приказал всем библиотекам Империи иметь в своих фондах его сочинения. В дальнейшем его знают лишь некоторые позднеантичные интеллектуалы и считанные средневековые хронисты (подробнее см. ниже). Из-за небольшой популярности в Средние века сочинения Тацита сохранились лишь благодаря единичным рукописям.

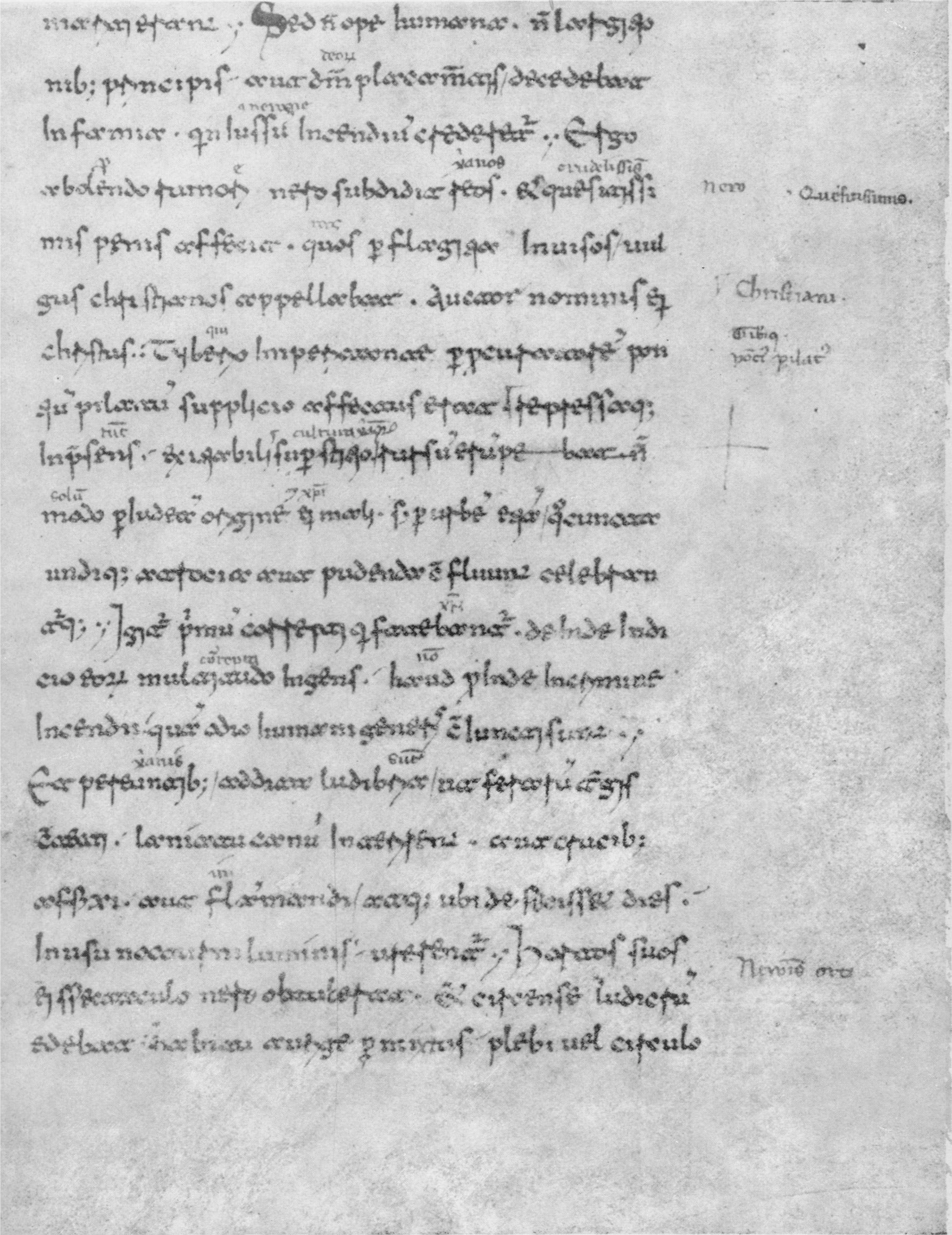

I—VI книги «Анналов» сохранились в единственной рукописи, известной как «Медицейская I» (M1). Она была написана каролингским минускулом в середине IX века предположительно в Фульдском монастыре[209]. Её писали очень аккуратно, хотя при этом перенесли грамматические ошибки из предшествующих манускриптов. Внимательное палеографическое изучение рукописи указывает на то, что исходным текстом послужила грубая копия без пробелов между словами. В манускрипте никак не обозначен разрыв в два года описанных событий между главой 5.5 «Анналов» и уцелевшими отрывками книги VI, нет деления на главы и параграфы (они были сделаны уже в печатных изданиях XVII—XX веков)[209]. Через какое-то время после завершения «Медицейская I» оказалась в монастыре Корвей. Она была доставлена в Рим по просьбе римского папы Льва X (правил с 1513 года), и уже в 1515 году было напечатано первое полное собрание сочинений Тацита (см. ниже). В Корвей манускрипт не вернулся, но вместо него в монастырь был отправлен напечатанный экземпляр[210]. В настоящее время рукопись хранится в библиотеке Лауренциана во Флоренции[209].

В середине XI века в монастыре Монтекассино была создана рукопись, известная как «Медицейская II» (M2)[210][211]. Она включает книги XI—XVI «Анналов» и книги I—V «Истории». Рукопись была написана беневентским письмом (особой разновидностью рукописного шрифта). В манускрипте была применена сплошная нумерация книг (книги «Истории» I—V были пронумерованы как XVII—XXI). «Медицейская II» была обнаружена гуманистами около 1360 года, с неё сделали копию и переправили во Флоренцию[212]. Благодаря находке Тацита знал Боккаччо. В переписке между гуманистами Поджо Браччолини и Никколо Никколи содержится указание на то, что около 1427 года Никколи каким-то сомнительным способом получил в своё распоряжение этот манускрипт. После смерти де Никколи в 1437 году рукопись попала в Лауренциану. Из-за того, что «Медицейская II» была написана сложным для прочтения беневентским шрифтом, с неё сделали около 40 рукописных копий, и именно они служили основой для всех изданий вплоть до 1607 года (см. ниже)[210].

Исследователи также нашли указания на то, что могла существовать и третья рукопись «Анналов» и «Истории» Тацита: различное прочтение ряда спорных моментов в «Лейденской рукописи» (L) позволяет сделать вывод об использовании источника, отличного от «Медицейской II». Однако впоследствии разночтения между рукописями L и M2 стали рассматривать как результат работы филологов XV века[213].

«Агрикола» и «Германия» также сохранились благодаря одной-единственной рукописи, хотя ещё в середине XV века, возможно, их было две. В 1425 году Поджо Браччолини в письме к Никколо де Никколи сообщил о находке монахом Херсфельдского монастыря неизвестной рукописи Тацита с «Германией» и «Агриколой». Поджо пытался убедить монаха отправить ему манускрипт, но тот отказался. После этого де Никколи отправил письмо двум кардиналам, которые собирались посетить ряд монастырей во Франции и Германии, с просьбой привезти рукопись[213]. Неизвестно, откликнулись ли кардиналы на просьбу, но в 1455 году антиквар Пьер Кандидо Дечембрио видел малые сочинения Тацита в Риме[214].

В 1457—1458 годах Энеа Сильвио Пикколомини (в скором времени он стал папой римским под именем Пия II) использовал рукопись для написания полемического сочинения (подробнее см. ниже). Дальнейшая судьба этого манускрипта (условно его называют «Codex Hersfeldensis[de]»[215]) неизвестна. В XV веке было сделано множество рукописных копий «Диалогов» и «Агриколы», на основании которых были напечатаны первые современные издания. Долгое время на основании существования двух разных традиций прочтения отдельных фраз в рукописных копиях XV века и первых печатных изданиях предполагалось, что существовало две исходных рукописи для малых произведений Тацита — «рукопись X» и «рукопись Y». Однако в 1902 году в частной библиотеке в Ези был обнаружен манускрипт, получивший обозначение «Codex Aesinas» (Рукопись Ези). Вместе с сочинениями Тацита в этой рукописи содержался также перевод «Дневника Троянской войны» Диктиса Критского с древнегреческого на латинский язык, выполненный в IV веке неким Септимием. Манускрипт примечателен тем, что часть «Агриколы» написана почерком XV века, а часть — каролингским минускулом IX века. Кроме того, на полях записано большое количество альтернативных прочтений, в том числе и таких подробных, которые не мог оставить простой переписчик. Предполагается, что переписчик либо имел под рукой два манускрипта с разными прочтениями, либо переписывал текст со всеми маргиналиями. В почерке же XV века обычно признают руку Стефано Гварнери, основателя библиотеки Ези[214]. Из-за находки в Ези гипотеза о существовании двух исходных рукописей для поздних копий Тацита подвергается сомнению[216]. Однако неизвестно, является ли находка в Ези той самой рукописью, обнаруженной в Херсфельде около 1425 года и увиденной Дечембрио в 1455 году в Риме.

Во время Второй мировой войны «Рукописью Ези» заинтересовались в СС. Интерес к одному из самых ранних систематических описаний древних германцев был так велик (см. ниже), что «Codex Aesinas» изучал и привёз в Германию лично руководитель отдела «Аненербе» Рудольф Тилль. В 1943 году он издал фоторепродукцию обоих сочинений Тацита. После этого рукопись на долгое время исчезла и лишь недавно обнаружилась в Риме. В настоящее время ряд исследователей предполагает, что страницы IX века в «Рукописи Ези» — это часть Херсфельдского манускрипта. Существует также мнение, что Херсфельдский манускрипт утрачен безвозвратно, а находка из Ези — часть другого манускрипта, сделанная в то время, когда существовали и другие рукописи[216].

Первые печатные издания

Первое печатное издание Тацита было выпущено около 1470 года (по другой версии, в 1472—1473 гг.) Венделином фон Шпейером (да Спира) в Венеции[217][218][219]. Фон Шпейер использовал рукопись «Медицейская II», в которой, в частности, отсутствовали книги I—VI «Анналов». В 1472, 1476 и 1481 годах издание фон Шпейера перепечатывалось в Болонье и Венеции. Около 1475—1477 годов Франциском Путеоланом (лат. Franciscus Puteolanus) в Милане было выпущено второе издание, включавшее также «Агриколу»[211][218][220]. Путеолан исправил ряд неточностей в первом издании, но, по-видимому, не использовал другие рукописи, а лишь провёл филологическую работу[221]. В 1497 году Филипп Пинций (лат. Philippus Pincius) выпустил в Венеции новое издание, основанное на тексте Путеолана[222]. Около 1473 года Кройснером в Нюрнберге было предпринято издание «Германии» на основе другой рукописи, отличной от тех вариантов, которые издавались в Италии. Годом позже отдельное издание «Германии» было выпущено в Риме, а в 1500 году «Германия» на основании третьей рукописи была выпущена Винтербургом в Вене в составе сборника[222]. Первое полное издание сохранившихся трудов Тацита (включая первые шесть книг «Анналов» из рукописи «Медицейская I») было осуществлено в 1515 году ватиканским библиотекарем Филиппо Бероальдо Младшим[de][210][223].

Первое печатное издание Тацита было выпущено около 1470 года (по другой версии, в 1472—1473 гг.) Венделином фон Шпейером (да Спира) в Венеции[217][218][219]. Фон Шпейер использовал рукопись «Медицейская II», в которой, в частности, отсутствовали книги I—VI «Анналов». В 1472, 1476 и 1481 годах издание фон Шпейера перепечатывалось в Болонье и Венеции. Около 1475—1477 годов Франциском Путеоланом (лат. Franciscus Puteolanus) в Милане было выпущено второе издание, включавшее также «Агриколу»[211][218][220]. Путеолан исправил ряд неточностей в первом издании, но, по-видимому, не использовал другие рукописи, а лишь провёл филологическую работу[221]. В 1497 году Филипп Пинций (лат. Philippus Pincius) выпустил в Венеции новое издание, основанное на тексте Путеолана[222]. Около 1473 года Кройснером в Нюрнберге было предпринято издание «Германии» на основе другой рукописи, отличной от тех вариантов, которые издавались в Италии. Годом позже отдельное издание «Германии» было выпущено в Риме, а в 1500 году «Германия» на основании третьей рукописи была выпущена Винтербургом в Вене в составе сборника[222]. Первое полное издание сохранившихся трудов Тацита (включая первые шесть книг «Анналов» из рукописи «Медицейская I») было осуществлено в 1515 году ватиканским библиотекарем Филиппо Бероальдо Младшим[de][210][223].

В начале XVI века Беат Ренан[en] издал комментированное издание сочинений Тацита, чем положил начало их активному филологическому изучению. По сведениям И. М. Тронского, оно было издано в 1519 году в Базеле[224], а по сведениям современного исследователя Рональда Мартина, Ренан выпустил два комментированных издания сочинений Тацита в 1533 и 1544 году[225]. С 1574 года было выпущено несколько изданий сочинений историка под редакцией известного филолога Юста Липсия с комментариями[226]. В 1607 году Курций Пикена (лат. Curtius Pichena) издал во Франкфурте первое издание, основанное на непосредственном изучении различных вариантов рукописей[210]. Однако из-за недостаточного опыта работы со средневековыми рукописями и Пикена, и Липсий соглашались с тем, что рукопись «Медицейская II» была создана в IV—V веках, хотя она писалась более поздним беневентским письмом[226].

Влияние Тацита

Античность и Средневековье

В античную эпоху Тацит не был очень известен. Хотя его друг Плиний Младший предсказывал в письмах, что его произведения будут бессмертными, в сочинениях других интеллектуалов античной эпохи его имя практически не встречается. Всплеск популярности Тацита пришёлся на краткое правление императора Марка Клавдия Тацита, который считал себя потомком историка и повелел всем библиотекам в империи иметь экземпляры его сочинений[227]. Кроме того, известный историк конца IV века Аммиан Марцеллин начал повествование в «Деяниях» (лат. Res Gestae) с 96 года (убийство Домициана и начало правления Нервы), то есть с момента окончания повествования в «Истории» Тацита[227]. Был хорошо знаком с его сочинениями и Павел Орозий. В своей «Истории против язычников» он нередко использует Тацита как источник информации, однако указывает на недостоверные сведения и на нежелание историка разобраться в истории, связанной с разрушением Содома и Гоморры[227][228][коммент. 17]. Тертуллиан называл его лжецом за рассказ об обычаях евреев[229]. В то же время, Кассиодор знает лишь «некоего Корнелия»[227].