Реевский, Мариан

| Мариан Реевский | |

| Marian Adam Rejewski | |

Мариан Реевский (вероятно 1932 год, когда он первым разгадал механизм Энигмы). Фото предоставила Янина Сыльвестшак, дочь Реевского. | |

| Дата рождения: | |

|---|---|

| Место рождения: | |

| Дата смерти: |

13 февраля 1980 (74 года) |

| Место смерти: | |

| Научная сфера: | |

| Известен как: |

разгадавший механизм Энигмы |

Мариан Адам Рее́вский ([ˈmarjan reˈjefski] ; 16 августа 1905, Бромберг — 13 февраля 1980, Варшава) — польский математик и криптограф. Совместно с Генрихом Зыгальским и Ежи Ружицким в 1932 году разгадал механизм машины «Энигма», главного шифровального устройства, использовавшегося нацистской Германией. Успех Реевского и его коллег позволил британским войскам разгадывать сообщения, зашифрованные с помощью Энигмы, во Вторую мировую. Накопленные разведкой сведения под кодовым названием «Ultra» оказались, возможно, решающими для победы над нацистской Германией(1).

Изучая математику в университете в Познани, Реевский посещал секретный курс по криптографии, проводившийся польским Бюро шифров при Генштабе, в который он поступил на полный рабочий день в 1932 году. Бюро достигло небольших успехов в расшифровке Энигмы и в конце 1932 года Реевский был принят для работы над этой задачей. Спустя всего лишь несколько недель он разгадал секрет внутренней проводки Энигмы. Затем Реевский и двое его коллег-математиков разработали различные технические устройства для систематической расшифровки сообщений, зашифрованных при помощи Энигмы. Разработки Реевского, включенные в так называемую «картотеку» (card catalog[en]), получены с использованием его устройств «циклометр» и «криптологическая бомба».

За пять недель до вторжения Германии в Польшу в 1939 году, Реевский и его коллеги представили результаты своих исследований по расшифровке Энигмы французской и британской разведке. Вскоре после начала войны польские криптографы были эвакуированы во Францию, где они продолжили свою работу в сотрудничестве с британскими и французскими коллегами. Они вновь были вынуждены эвакуироваться после падения Франции в июне 1940-го, но спустя несколько месяцев вернулись к тайной работе в вишистской Франции. После того, как страна была полностью оккупирована Германией в ноябре 1942-го, Реевский и математик Генрих Зыгальский бежали через Испанию, Португалию и Гибралтар в Великобританию. Там они работали в подразделении Польской Армии, решая немецкие шифры низкого уровня. В 1946 году Реевский вернулся к своей семье в Польшу и работал бухгалтером, храня молчание о своей работе криптографом до 1967-го года.

Содержание

Обучение и первая работа

Мариан Реевский родился 16 августа 1905 года, в Бромберге, ныне Быдгощ.(2) Его родителями были Йозеф, продавец сигар, и Матильда, в девичестве Thoms. Он посещал уроки немецкого в Königliches Gymnasium zu Bromberg (Королевская школа грамматики в Бромберге) и окончил старшую школу, сдав матуру (аналог аттестата зрелости в Польше) в 1923. Затем Реевский обучался математике в Университете в Познани, который он окончил 1 марта 1929 года.

Мариан Реевский родился 16 августа 1905 года, в Бромберге, ныне Быдгощ.(2) Его родителями были Йозеф, продавец сигар, и Матильда, в девичестве Thoms. Он посещал уроки немецкого в Königliches Gymnasium zu Bromberg (Королевская школа грамматики в Бромберге) и окончил старшую школу, сдав матуру (аналог аттестата зрелости в Польше) в 1923. Затем Реевский обучался математике в Университете в Познани, который он окончил 1 марта 1929 года.

В начале 1929-го, незадолго до окончания университета, Реевский стал посещать секретные криптографические курсы для избранных немецкоговорящих студентов-математиков, проводившиеся Бюро шифров (Biuro Szyfrów) при Польском Генеральном Штабе.[1] Реевский и студенты Генрих Зыгальский и Ежи Рожицкий были теми немногими, кто мог следовать учебному курсу, учитывая требования их исследований.

Реевский окончил университет, получив степень магистра математики; темой его дипломной работы была «Теория двойных периодических функций второго и третьего рода и их применения». Несколько недель спустя он начал двухгодичное обучение на актуария в Гёттингене, в Германии.

Он не закончил обучение, так как летом 1930-го года согласился принять должность ассистента для преподавания математики в Университете в Познани. В то же самое время он также поступил на неполный рабочий день в Бюро шифров, которое к тому времени закрыло курсы криптографии и создало форпост в Познани для расшифровки перехваченных немецких радио-сообщений. Реевский работал по 12 часов в неделю рядом с Институтом математики в подземелье, которое прозвали «Черной комнатой».[2]

Летом 1932 Познаньский филиал Бюро шифров был распущен. 1 сентября 1932, как гражданский служащий, Реевский вместе с Зыгальским и Ружицким присоединился к Бюро шифров в здании Генерального штаба (Саксонский дворец) в Варшаве.

Их первым заданием была расшифровка четырёхсимвольного кода, использовавшегося Кригсмарине (Немецкий ВМФ). Прогресс в разгадке этой системы был слишком медленным, но значительно ускорился после перехвата тестового обмена закодированными сообщениями. Было получено шесть групп сигналов, за которыми следовал ответ из четырёх групп. Криптографы верно догадались, что первым сигналом был вопрос «Когда родился Фридрих Великий?», за которым следовал ответ «1712».[3]

Энигма

В октябре 1932, когда ещё шла работа над военно-морским кодом, Реевский был в одиночку секретно направлен на работу над расшифровкой новой немецкой шифровальной машины, Энигма I, которая получила широкое распространение у немецких войск. Хотя, согласно позднему докладу, Бюро шифров преуспело в разгадке ранней, лишенной коммутационной панели, Энигмы I(3), на самом деле им это не удалось.[4]

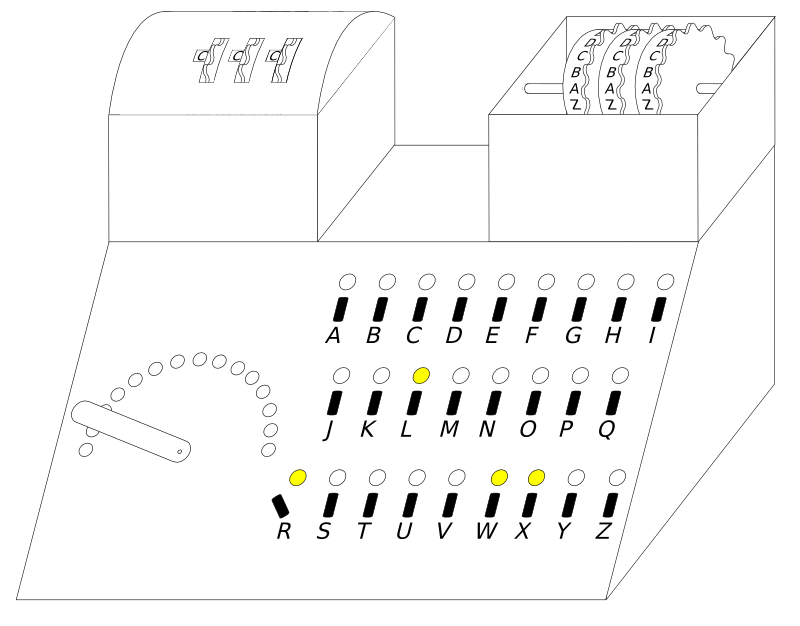

Энигма была электромеханическим устройством, оборудованным 26-клавишной клавиатурой и набором из 26 ламп, соответствующих буквам латинского алфавита. Внутри был набор цилиндров со встроенной электропроводкой («роторы» и «рефлектор»), который шифровал ввод. Машина также отличалась наличием коммутационной панели для замены пар букв. Чтобы расшифровать букву, оператор нажимал соответствующую клавишу и записывал, которая из ламп загорелась. Каждое нажатие клавиши заставляло один или несколько роторов двигаться, таким образом расшифровка менялась от одного нажатия клавиши к следующему. Для того, чтобы два оператора могли общаться, в обеих Энигмах требовалось установить абсолютно одинаковое положение роторов. Большое число возможных положений роторов и коммутационной панели порождало астрономическое число различных вариаций, каждая из которых создавала свой индивидуальный шифр. Настройки менялись ежедневно, в результате чего машина снова и снова «ломалась» каждый день, если сообщения приходили непрерывно.

Энигма была электромеханическим устройством, оборудованным 26-клавишной клавиатурой и набором из 26 ламп, соответствующих буквам латинского алфавита. Внутри был набор цилиндров со встроенной электропроводкой («роторы» и «рефлектор»), который шифровал ввод. Машина также отличалась наличием коммутационной панели для замены пар букв. Чтобы расшифровать букву, оператор нажимал соответствующую клавишу и записывал, которая из ламп загорелась. Каждое нажатие клавиши заставляло один или несколько роторов двигаться, таким образом расшифровка менялась от одного нажатия клавиши к следующему. Для того, чтобы два оператора могли общаться, в обеих Энигмах требовалось установить абсолютно одинаковое положение роторов. Большое число возможных положений роторов и коммутационной панели порождало астрономическое число различных вариаций, каждая из которых создавала свой индивидуальный шифр. Настройки менялись ежедневно, в результате чего машина снова и снова «ломалась» каждый день, если сообщения приходили непрерывно.

Для расшифровки сообщений Энигмы требовалось три пункта:

- Понимание того, как работает Энигма,

- Схема проводки в роторах,

- Соответствующие сегодняшнему дню настройки: порядок и положение роторов (которых изначально было три), а также схема соединений на коммутационной панели.

Реевский владел только ответом на первый вопрос, базирующемся на информации, полученной Бюро шифров.[5]

Разгадка проводки Энигмы

Сперва Реевский бился над разгадкой схемы проводки роторов. Для этого он использовал чистую математику в криптоанализе. Первоначальный метод широко использовал лингвистические схемы и статистику текстов на естественном языке — частоту появления тех или иных букв. Реевский даже применял технику из теории групп — теоремы о перестановкаx — в своих нападениях на Энигму. Эти математические методы в сочетании с материалами, поставляемыми французской разведкой, позволили ему реконструировать внутреннюю проводку роторов машины и неподвижного рефлектора. «Разгадка», пишет историк Дэвид Кан, «была принадлежащим Реевскому ошеломляющим достижением, которое возвысило его до пантеона величайших криптографов всех времен».[6] Реевский использовал математическую теорему, которую один профессор математики с тех пор называл «теоремой, выигравшей Вторую мировую».[7]

Реевский исследовал первые 6 букв всех сообщений Энигмы, полученных за один день. Для безопасности, каждое сообщение, посылаемое Энигмой, было зашифровано при различных начальных установках трех роторов. Эти установки произвольно выбирались оператором, информация о них — три символа, назвалась «сообщение настроек». Для передачи этого сообщения принимающему оператору, отправляющий оператор шифровал его, получая шестизнаковый «индикатор», которым начинал каждое сообщение. Индикатор был сформирован при помощи Энигмы с роторами, установленным в положение, соответствующее текущим дневным настройкам, обозначенным «главными настройками», общими для всех операторов. К несчастью для Германии, устроенный таким образом индикатор являлся основным слабым местом в системе.

Например, предположим, что оператор выбрал для сообщения «сообщение настроек» KYG. Сначала оператор должен выставить роторы Энигмы в соответствии с «главными настройками», которые действуют в этот день, например, GBL, а затем зашифровать сообщение настроек на Энигме «дважды»; то есть оператор должен ввести KYGKYG (в результате может получиться что-то вроде QZKBLX). Затем оператор должен переставить роторы в положение KYG и зашифровать само сообщение. Принимающий оператор должен применить обратный процесс для расшифровки сообщения настроек, а затем самого сообщения. Повторение сообщения настроек по-видимому предназначалось для проверки на наличие ошибок и выявления искажений, но оно имело непредвиденное последствие — значительное ослабление шифра. Благодаря повторению в индикаторе сообщения настроек, Реевский знал, что в индикаторе первая и четвёртая буква были закодированной одной и той же, вторая соответствовала пятой, а третья шестой. Эти соотношения можно было использовать для разгадки шифра.

Реевский изучал эти соотносящиеся пары букв. Например, если было четыре сообщения, которые имели следующие индикаторы за один день: BJGTDN, LIFBAB, ETULZR, TFREII, то посмотрев на первые и четвёртые буквы каждого индикатора, он знал, что соответствующие пары букв взаимосвязаны. B относится к T, L к B, E к L, а T к E: (B,T), (L,B), (E,L), и (T,E). Если у него было достаточно различных сообщений, с которыми можно было работать, он мог строить целые последовательности отношений: буква B связана с T, которая следует за E, затем L и снова B (на иллюстрации). Это был «четырёхэтапный цикл», так как происходило четыре шага, прежде чем он возвращался на начальную букву. Другой цикл в тот же день мог быть A<math>\rightarrow</math>F<math>\rightarrow</math>W<math>\rightarrow</math>A, или «тройной цикл». Если было достаточно сообщений за один день, все буквы алфавита могли охватываться различными циклами разных размеров. Циклы были совместимы всего один день, затем они менялись на другие наборы циклов. Такой же анализ мог быть проведен над 2-й и 5-й букваи, 3ей и 6-й, выявляя циклы в каждом случае и количество этапов в них.

Используя данные таким образом, в сочетании с оплошностью операторов Энигмы, которые стали выбирать для индикаторов предсказуемые комбинации (инициалы подружек или наборы ключей, которые они видели на клавиатуре Энигмы), Реевский смог вывести шесть перестановок, соответствующих шести настройкам Энигмы. Эти перестановки могут быть описаны шестью уравнениями с различными неизвестными, описывающими проводку в машине и установки на коммутационной панели.[8]

Помощь из Франции

Тут Реевский начал испытывать затруднения: большое количество неизвестных требовало систему уравнений. Позднее в 1980 он скажет, что до сих пор не известно, можно ли решить такую систему из шести уравнений без дополнительных данных. Но у него была поддержка в виде документов, которые отдел французской разведки (Deuxième Bureau), под руководством будущего генерала Гюстава Бертрана, раздобыл и доставил в польское Бюро шифров. Документы были добыты шпионом Ганс-Тило Шмидтом в немецкой службе шифров и включали в себя настройки Энигмы для сентября и октября 1932 года. 9-го или 10-го декабря,(4) 1932 года документы были отданы Реевскому, который использовал их для удаления влияния коммутационной панели на уравнения. С уменьшенным числом неизвестных решение уравнений перестало быть проблемой.

Однако, необходимо было преодолеть ещё одно препятствие. Военный вариант Энигмы был модифицированной версией коммерческой Энигмы, экземпляр которой был у Реевского. В коммерческой машине клавиши были соединены с цилиндрами в немецкой раскладке («QWERTZU…»). В военной же Энигме клавиши были установлены в алфавитном порядке: «ABCDEF…» Эта новая проводка была отклонена британскими взломщиками кодов, работавшими над Энигмой, как чересчур очевидная. Реевский, руководствуясь возможно интуитивными соображениями о любви немцев к порядку, просто догадался, что клавиши соединялись в алфавитном порядке. Позднее он вспоминал, что как только он сделал такую догадку, "из-под моего карандаша, как по мановению волшебной палочки, стали появляться номера, показывавшие соединения в роторе N. Эти соединения в роторе, который располагался справа, были окончательно известны.[9]

Настройки, добытые французской разведкой охватывали два месяца — период изменений порядка роторов. Другой ротор оказывался в правой позиции на следующий месяц, таким образов проводку двух других цилиндров можно было выяснить аналогичным методом.(5) Это облегчало анализ и в конце года проводка всех трех роторов и рефлектора была изучена. Пример сообщения в пользовательском руководстве Энигмы представлял последовательность незашифрованного и зашифрованного текста, зашифрованного по данным настройкам; это помогло Реевскому устранить остававшиеся неясности с проводкой.[9]

Существовала теория, что проводка роторов могла быть разгадана без документов, доставленных французской разведкой. Реевский заявил в 1980, что был найден и другой путь для решения этой проблемы, но метод он назвал «несовершенным и утомительным», к тому же он опирается на удачу. В 2005 математик Джон Лоуренс опубликовал расчеты, согласно которым для этого метода потребовалось бы 4 года, чтобы он имел разумные шансы на успех.[10] Реевский писал, что «материалы разведки, предоставленные нам, следует рассматривать как решающие в разгадке машины.»[9]

Разгадывая ежедневные настройки

После того, как Реевский определил схему проводки в остальных роторах, к нему в начале 1933 года присоединились Ружицкий и Зигальский для разработки методов и устройств, которые позволяли бы ежедневно взламывать шифры Энигмы.(6) Позднее Реевский вспоминал:Теперь у нас была машина, но не было ключей и мы не могли требовать от Бертрана продолжать поставлять нам ключи каждый месяц… Ситуация перевернулась с ног на голову: раньше у нас были ключи, но не было машины — мы разгадали машину; теперь у нас была машина, но не было ключей. Мы должны были разработать методы нахождения ежедневных ключей.[11]

Первые методы

Целый ряд методов и устройств был изобретен для противодействия постоянным улучшениям оперативных процедур в Германии и самой машины Энигма. Самым первым методом для реконструкции ежедневных ключей был «гриль», базировавшийся на том факте, что на коммутационной панели менялись соединения только шести пар букв, оставляя четырнадцать букв неизменными. Следующим был метод Ружицкого «часы», который иногда делал возможным определить, который ротор был в позиции справа в данный день.[12]

Целый ряд методов и устройств был изобретен для противодействия постоянным улучшениям оперативных процедур в Германии и самой машины Энигма. Самым первым методом для реконструкции ежедневных ключей был «гриль», базировавшийся на том факте, что на коммутационной панели менялись соединения только шести пар букв, оставляя четырнадцать букв неизменными. Следующим был метод Ружицкого «часы», который иногда делал возможным определить, который ротор был в позиции справа в данный день.[12]

После 1 октября 1936 года немецкая процедура изменилась, увеличив число соединений на коммутационной панели. В результате метод «гриль» стал значительно менее эффективным. Однако, в 1934 или 1935 году был разработан метод, использовавший картотеку и не зависевший от количества соединений на панели Энигмы. Картотека была создана при помощи «циклометра» Реевского, специального устройства для создания каталога перестановок. Когда каталог был готов, за перестановками можно было следить по каталогу, получая установки роторов Энигмы на данный день.[13]

Циклометр содержал два набора роторов Энигмы и использовался для определения длины и количества циклов перестановок, которые могли быть произведены Энигмой. Даже с циклометром подготовка картотеки была долгой и трудной задачей. Каждый вариант настроек Энигмы (всего таких вариантов было 17 576) должен был быть изучен для каждой возможной последовательности роторов (было 6 возможных последовательностей); поэтому в итоге каталог содержал 105 456 записей. Подготовка каталога потребовала больше года, и когда в 1935 году он был готов, для получения ежедневных ключей требовалось 12—20 минут.[14] Однако, 1-го или 2-го ноября 1937 года (согласно некоторым источникам 1-го, согласно другим 2-го; например ст.290 и ст.264 Kozaczuk 1984) Германия заменила рефлекторы во всех Энигмах, это означало, что весь каталог должен был быть рассчитан заново. Тем не менее, в январе 1938 года немецкая секция Бюро шифров разгадывала 75 % сообщений Энигмы, а со слов Реевского, при незначительном увеличении числа сотрудников, это число легко можно было увеличить до 90 %.[15]

Bomba и листы Зигальского

В 1937 году Реевский вместе с германским отделом Бюро Шифров был переведен на тайные объекты недалеко от Пыры в Кабатском лесу южнее Варшавы.

15 сентября 1938 года Германией были введены в действие новые правила шифровки ключа сообщений (новая «процедура действия индикатора»), делавшие устаревшими криптографические техники, использовавшимися поляками.(7) Польские криптографы быстро отреагировали, разработав новую технику.

Примером такой техники была «бомба» Реевского, электрический прибор из шести Энигм, который позволял вычислять ежедневные ключи примерно за два часа. Шесть «бомб» были собраны и готовы к работе к середине ноября 1938 года.[16] «Бомба» использовала тот факт, что соединения на коммутационной панели не влияли на все символы; поэтому когда немцы сделали очередное изменение в процедуре кодирования 1-го января 1939 года, увеличив число соединений на коммутационной панели, полезность «бомбы» резко упала. Британская bombe, основной инструмент, использовавшийся для взламывания кодов Энигмы в течение Второй мировой, был назван в честь польской «бомбы» несмотря на то, что криптографические методы, использовавшиеся двумя машинами, были абсолютно разными.[17]

Примерно в то же время Генрих Зыгальский изобрел ручной метод «листов Зыгальского» (перфокарты), зависевший от числа соединений на коммутационной панели.

Однако, применение «бомбы» Реевского и «листов Зыгальского» было усложнено в очередной раз, после внесения 15 декабря 1938 года очередных изменений в процесс шифрования. Немцы увеличили число роторов в Энигме на два в дополнение к первоначальным трем, что повысило сложность расшифровки в десять раз.

В следующем месяце ситуация стала ещё хуже, когда число соединений коммутационной панели увеличилось с шести до десяти. Вместо двенадцати символов, менявшихся местами ранее, теперь их стало двадцать, снизив эффективность «бомбы» и увеличив число возможных настроек коммутационной панели более чем в тысячу раз.[18]

Информирование союзников

Когда стало ясно, что война неизбежна и польских ресурсов было недостаточно для того, чтобы поспевать за эволюцией Энигмы (например, было невозможно производить вовремя требовавшиеся 60 комплектов «листов Зигальского»), польский генштаб и правительство приняли решение посвятить западных союзников в свои разработки. Польские разработки были представлены британской и французской разведке на встрече в Пыры 26 июля 1939 года.[19]

Польский подарок западным союзникам за месяц до начала Второй мировой войны — расшифровка Энигмы, пришелся очень вовремя. Осознание того, что шифр может быть взломан, стало моральным импульсом для криптографов союзников. Британцы имели возможности для производства по крайней мере двух комплектов перфорированных листов (один был отправлен на Командный пункт Бруно, недалеко от Парижа, в середине декабря 1939) и начали перехватывать сообщения Энигмы уже через несколько месяцев после начала войны.

С расшифровкой Энигмы британские криптографы без помощи Польши в лучшем случае значительно задержались бы. Автор Хью Себаг-Монтефьоре пришел к выводу, что существенные взломы шифров Энигмы случились бы только после того, как были захвачены сама Энигма и каталог ключей — не ранее ноября 1941. Для Энигмы, используемой морским флотом Германии, называется вторая половина 1942 года.[20] Бывший криптограф Блетчли-парк Гордон Уэлчман пишет, что в отделе Hut 6, занимавшемся Энигмой, «никогда бы не поняли, в чём секрет, если бы мы не научились у поляков, в последний момент, подробностям немецких военных машин Enigma, и использовавшихся процедур шифровки и дешифровки».[21]

Разведка добывала данные в основном из расшифровок высокоуровневых немецких кодов (отдел разведки получил у британцев и американцев кодовое название «Ultra»). Хотя точный вклад «Ультры» в победу союзников спорен, Козачук и Страшак отмечают, что «широко распространено мнение, что „ULTRA“ спасли мир, по крайней мере, от двух лет войны и возможной победы Гитлера».[22] Английский историк сэр Гарри Гинсли, работавший в Блетчли-парке, оценивает деятельность разведки так: «сократили войну, как минимум, на два года и, вероятно, на четыре».[23] Существование «Ультры» было возможно, как минимум, благодаря огромной ранней работе польских взломщиков Энигмы.

После войны. Возвращение в Польшу

Реевский покинул ряды Польской армии в Великобритании 15 ноября 1946 года. Шесть дней спустя он уже вернулся в Польшу, где воссоединился с женой и детьми (сын вскоре умер от полиомиелита). Его старый учитель, профессор Здзислав Криговский предлагал ему должность преподавателя математики в университетах Познаня или Щецина, но из-за развившегося в испанских тюрьмах ревматизма и потери сына Реевский решил остаться с семьёй в Быдгоще, где устроился бухгалтером. Роль Реевского в разгадке механизма «Энигмы» была раскрыта только в 1967 году, когда в Польше вышла книга Владислава Козачука. Последовали новые монографии и публикации в прессе, и к Реевскому в последние годы его жизни пришла международная слава. По запросу Американского Института Юзефа Пилсудского в 1976 год раскрыл шифр, которым в начале века пользовались члены Польской социалистической партии.

Напишите отзыв о статье "Реевский, Мариан"

Примечания

| Эта статья или раздел содержит незавершённый перевод с английского языка. Вы можете помочь проекту, закончив перевод.

|

- The exact extent of the contribution of Ultra to Allied victory is debated. The typical view is that Ultra shortened the war; Supreme Allied Commander Dwight D. Eisenhower called Ultra «decisive» to Allied victory.[24] For a fuller discussion, see Ultra’s strategic consequences.

- Bydgoszcz (called «Bromberg» by the Germans) was then part of the Prussian Province of Posen. Bydgoszcz — which had been seized by Prussia in the 1772 First Partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth — returned to Poland in 1919 after the Greater Poland Uprising.

- An early Naval Enigma model (the «O Bar» machine) had been solved before 1931 by the Polish Cipher Bureau, but it did not have the plugboard of the later standard Enigma.[25] Mahon cites, as his source for «most of the information I have collected about prewar days», Alan Turing, who had received it from the «Polish cryptographers», who Mahon says had done «nearly all the early work on German Naval Enigma [and] handed over the details of their very considerable achievements just before the outbreak of war.»

- Some writers, after Bloch (1987), argue that Rejewski is more likely to have received these documents in mid-November 1932, rather than 9/10 December.

- Lawrence (2004) shows how Rejewski could have adapted his method to solve for the second rotor, even if the settings lists had not straddled the quarterly changeover period.

- More Enigma settings were provided to the Polish Cipher Bureau by French Intelligence, but these were never passed on to Rejewski and his colleagues. A possible explanation for this is that the Poles wished to remain independent of French assistance for reading Enigma, and without outside help the cryptologists were forced to develop their own self-sufficient techniques.

- The Navy had already changed its Enigma indicator procedure on 1 May 1937. The SD net, which lagged behind the other services, changed procedure only on 1 July 1939.

- Rejewski later wrote that at Cadix they did not work on Enigma.[26] Other sources indicate that they had, and Rejewski conceded that this was likely the case. Rejewski’s correspondent concluded that «Rejewski either had forgotten or had not known that, e.g., Zygalski and Różycki had read Enigma after the fall of France».[27]

Ссылки на цитаты

- ↑ The course began on January 15, 1929. A letter dated «Warsaw, January 29, 1929, To Professor Z. Krygowski, in Poznań, ul. Głogowska 74/75,» and signed by the «Chief of the General Staff, Piskor [i.e., Tadeusz Piskor], Generał Dywizji,» reads: «I hereby thank Pan Profesor for his efforts and assistance given to the General Staff in organizing the cipher [i.e., cryptology] course opened in Poznań on January 15, 1929.» The letter is reproduced in Stanisław Jakóbczyk and Janusz Stokłosa, Złamanie szyfru Enigma (The Breaking of the Enigma Cipher), 2007, p. 44.

- ↑ Kozaczuk, 1984, pp. 5—6

- ↑ Kozaczuk, 1984, pp. 10—11

- ↑ Kozaczuk, 1984, p. 12

- ↑ Kozaczuk, 1984, pp. 12, 19—20

- ↑ Kahn, 1996, p. 974

- ↑ Good and Deavours, 1981, pp. 229, 232

- ↑ Kozaczuk, 1984, pp. 254—255

- ↑ 1 2 3 Kozaczuk, 1984, p. 258

- ↑ Lawrence, 2005

- ↑ Kozaczuk, 1984, pp. 234—235

- ↑ Kozaczuk, 1984, p. 262

- ↑ Kozaczuk, 1984, p. 242

- ↑ Kozaczuk, 1984, pp. 242, 284—87

- ↑ Kozaczuk, 1984, p. 265

- ↑ Kozaczuk, 1984, pp. 242, 290

- ↑ Welchman, 1986

- ↑ Miller, 2001

- ↑ Ralph Erskine, "The Poles Reveal their Secrets: Alastair Denniston’s Account of the July 1939 Meeting at Pyry, " pp. 294—305, Cryptologia 30 (4), December 2006.

- ↑ Sebag-Montefiore, 2000

- ↑ Welchman, 1982, p. 289

- ↑ Kozaczuk and Straszak 2004, p. 74

- ↑ [www.cl.cam.ac.uk/Research/Security/Historical/hinsley.html The Influence of ULTRA in the Second World War]

- ↑ Brzezinski, 2005, pp. 18

- ↑ Mahon, 1945, p. 12

- ↑ Kozaczuk, 1984, p. 270

- ↑ Kozaczuk, 1984, p. 117

Литература

- Основным источником информации для статьи был Kozaczuk (1984).

- Gustave Bertrand, Enigma ou la plus grande énigme de la guerre 1939—1945 (Enigma: the Greatest Enigma of the War of 1939—1945), Paris, Librairie Plon, 1973.

- Gilbert Bloch, «Enigma before Ultra: Polish Work and the French Contribution», translated by C.A. Deavours, Cryptologia, July 1987, pp. 142—155.

- Zbigniew Brzezinski, «The Unknown Victors». pp. 15-18, in Jan Stanislaw Ciechanowski, ed. Marian Rejewski 1905—1980, Living with the Enigma secret. 1st ed. Bydgoszcz: Bydgoszcz City Council, 2005, ISBN 83-7208-117-4.

- Stephen Budiansky, Battle of Wits: the Complete Story of Codebreaking in World War II, New York, The Free Press, 2000.

- Chris Christensen, «Polish Mathematicians Finding Patterns in Enigma Messages», Mathematics Magazine, 80 (4), October 2007.

- James Gannon, Stealing Secrets, Telling Lies: How Spies and Codebreakers Helped Shape the Twentieth Century, Washington, D.C., Brassey’s, 2001, ISBN 1-57488-367-4, pp. 27-58 and passim.

- I. J. Good and Cipher A. Deavours, afterword to: Marian Rejewski, «How Polish Mathematicians Deciphered the Enigma», Annals of the History of Computing, 3 (3), July 1981. (This paper of Rejewski’s appears as Appendix D in Kozaczuk, 1984.)

- F.H. Hinsley and Alan Stripp, eds., Codebreakers: The Inside Story of Bletchley Park, Oxford University Press, 1993, ISBN 0-19-820327-6.

- Stanisław Jakóbczyk and Janusz Stokłosa, editors, Złamanie szyfru Enigma. Poznański pomnik polskich kryptologów (The Breaking of the Enigma Cipher: the Poznań Monument to the Polish Cryptologists), Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2007, ISBN 978-83-7063-527-5. This 140-page book was published in connection with the 2007 dedication, before the Poznań Castle, of a three-sided bronze monument, each side bearing the name of one of the three Polish mathematician-cryptologists who attended the cryptology course there and subsequently collaborated on breaking the Enigma cipher. The volume recounts the history of the cipher’s breaking before and during World War II and the importance of this achievement in the prosecution of the war, provides brief biographies of a number of Interbellum Poznań mathematicians, and includes photographs of documents and of a growing number of Enigma-decryption-related memorials to be found in various Polish locales.

- David Kahn, The Codebreakers: The Comprehensive History of Secret Communication from Ancient Times to the Internet, 2nd edition, New York, Scribner, 1996, ISBN 0-684-83130-9.

- David Kahn, Seizing the Enigma: the Race to Break the German U-Boat Codes, 1939—1943, Boston, Houghton Mifflin, 1991, ISBN 0-395-42739-8.

- Władysław Kozaczuk, Enigma: How the German Machine Cipher Was Broken, and How It Was Read by the Allies in World War Two, edited and translated by Christopher Kasparek, Frederick, MD, University Publications of America, 1984, ISBN 0-89093-547-5. (The standard reference on the Polish part in the Enigma-decryption epic. This English-language book is substantially revised from Kozaczuk’s 1979 Polish-language W kręgu Enigmy, and greatly augmented with documentation, including many additional substantive chapter notes and papers by, and interviews with, Marian Rejewski.)

- Władysław Kozaczuk, «A New Challenge for an Old Enigma-Buster», Cryptologia, 14 (3), July 1990.

- Jerzy Kubiatowski, «Rejewski, Marian Adam», Polski słownik biograficzny (Polish Biographical Dictionary), vol. XXXI/1, Wrocław, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk (Polish Academy of Sciences), 1988, pp. 54-56.

- John Lawrence, «A Study of Rejewski’s Equations», Cryptologia, 29 (3), July 2005, pp. 233—247.

- John Lawrence, «The Versatility of Rejewski’s Method: Solving for the Wiring of the Second Rotor», Cryptologia, 28 (2), April 2004, pp. 149—152.

- John Lawrence, «Factoring for the Plugboard — Was Rejewski’s Proposed Solution for Breaking the Enigma Feasible?», Cryptologia, 29 (4), October 2005.

- A.P. Mahon, «The History of Hut Eight: 1939—1945», June 1945, 117 pp., PRO HW 25/2, [www.cs.usfca.edu/www.AlanTuring.net/turing_archive/archive/a/A09/A09-001.html].

- A. Ray Miller, «The Cryptographic Mathematics of Enigma», 2001, [www.nsa.gov/publications/publi00004.cfm].

- Wojciech Polak, "Marian Rejewski in the Sights of the Security Services, " in Jan Stanisław Ciechanowski, ed., Marian Rejewski, 1905—1980: Living with the Enigma Secret, Bydgoszcz: Bydgoszcz City Council, 2005, ISBN 83-7208-117-4, pp. 75-88.

- Marian Rejewski, «An Application of the Theory of Permutations in Breaking the Enigma Cipher», Applicationes Mathematicae, 16 (4), 1980, pp. 543—559 [frode.home.cern.ch/frode/crypto/rew80.pdf (PDF)].

- Marian Rejewski, interview in: Richard Woytak, Werble historii (History’s Drumroll), edited by and with introduction by Stanisław Krasucki, illustrated with 36 photographs, Bydgoszcz, Poland, Związek Powstańców Warszawskich w Bydgoszczy (Association of Warsaw Insurgents in Bydgoszcz), 1999, ISBN 83-902357-8-1.

- Hugh Sebag-Montefiore, Enigma: the Battle for the Code, London, Weidenfeld and Nicolson, 2000.

- Simon Singh, The Code Book: the Evolution of Secrecy from Mary Queen of Scots to Quantum Cryptography, Doubleday, 1999, pp. 149—160, ISBN 0-385-49531-5.

- Alan Stripp, «A British Cryptanalyst Salutes the Polish Cryptanalysts», Appendix E in: Władysław Kozaczuk and Jerzy Straszak, Enigma: How the Poles Broke the Nazi Code, New York, Hippocrene Books, 2004, ISBN 0-7818-0941-X, pp. 123-25.

- Gordon Welchman, The Hut Six Story: Breaking the Enigma Codes, New York, McGraw-Hill, 1982.

- Gordon Welchman, «From Polish Bomba to British Bombe: the Birth of Ultra», Intelligence and National Security, 1 (1), January 1986.

- Fred B. Wrixon, Codes, Ciphers, & Other Cryptic & Clandestine Communication: Making and Breaking Secret Messages from Hieroglyphics to the Internet, 1998, Black Dog & Leventhal Publishers, ISBN 1-57912-040-7, pp. 83-85.

Дополнительные ссылки

На английском:

- [www.armyradio.com/publish/Articles/The_Enigma_Code_Breach/The_Enigma_Code_Breach.htm The Enigma Code Breach by Jan Bury: an account of the Polish role]

- [www.codesandciphers.org.uk/virtualbp/poles/poles.htm The Breaking of Enigma by the Polish Mathematicians] by Tony Sale

- [news.mod.uk/news/press/news_headline_story.asp?newsItem_id=3339 Untold Story of Enigma Code-Breaker — The Ministry of Defence (U.K.) ]

- [www.nsa.gov/cch/cch00006.cfm How Mathematicians Helped Win WWII — National Security Agency]

- [www.spybooks.pl/en/enigma.html Enigma documents]

- [www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Rejewski.html Rejewski biography, University of St Andrews]

| Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей.

|

| ||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Реевский, Мариан

Будут все враги у ног» и т.д.Только что кончили певчие, как последовали новые и новые тосты, при которых всё больше и больше расчувствовался граф Илья Андреич, и еще больше билось посуды, и еще больше кричалось. Пили за здоровье Беклешова, Нарышкина, Уварова, Долгорукова, Апраксина, Валуева, за здоровье старшин, за здоровье распорядителя, за здоровье всех членов клуба, за здоровье всех гостей клуба и наконец отдельно за здоровье учредителя обеда графа Ильи Андреича. При этом тосте граф вынул платок и, закрыв им лицо, совершенно расплакался.

Пьер сидел против Долохова и Николая Ростова. Он много и жадно ел и много пил, как и всегда. Но те, которые его знали коротко, видели, что в нем произошла в нынешний день какая то большая перемена. Он молчал всё время обеда и, щурясь и морщась, глядел кругом себя или остановив глаза, с видом совершенной рассеянности, потирал пальцем переносицу. Лицо его было уныло и мрачно. Он, казалось, не видел и не слышал ничего, происходящего вокруг него, и думал о чем то одном, тяжелом и неразрешенном.

Этот неразрешенный, мучивший его вопрос, были намеки княжны в Москве на близость Долохова к его жене и в нынешнее утро полученное им анонимное письмо, в котором было сказано с той подлой шутливостью, которая свойственна всем анонимным письмам, что он плохо видит сквозь свои очки, и что связь его жены с Долоховым есть тайна только для одного него. Пьер решительно не поверил ни намекам княжны, ни письму, но ему страшно было теперь смотреть на Долохова, сидевшего перед ним. Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными, наглыми глазами Долохова, Пьер чувствовал, как что то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался. Невольно вспоминая всё прошедшее своей жены и ее отношения с Долоховым, Пьер видел ясно, что то, что сказано было в письме, могло быть правда, могло по крайней мере казаться правдой, ежели бы это касалось не его жены. Пьер вспоминал невольно, как Долохов, которому было возвращено всё после кампании, вернулся в Петербург и приехал к нему. Пользуясь своими кутежными отношениями дружбы с Пьером, Долохов прямо приехал к нему в дом, и Пьер поместил его и дал ему взаймы денег. Пьер вспоминал, как Элен улыбаясь выражала свое неудовольствие за то, что Долохов живет в их доме, и как Долохов цинически хвалил ему красоту его жены, и как он с того времени до приезда в Москву ни на минуту не разлучался с ними.

«Да, он очень красив, думал Пьер, я знаю его. Для него была бы особенная прелесть в том, чтобы осрамить мое имя и посмеяться надо мной, именно потому, что я хлопотал за него и призрел его, помог ему. Я знаю, я понимаю, какую соль это в его глазах должно бы придавать его обману, ежели бы это была правда. Да, ежели бы это была правда; но я не верю, не имею права и не могу верить». Он вспоминал то выражение, которое принимало лицо Долохова, когда на него находили минуты жестокости, как те, в которые он связывал квартального с медведем и пускал его на воду, или когда он вызывал без всякой причины на дуэль человека, или убивал из пистолета лошадь ямщика. Это выражение часто было на лице Долохова, когда он смотрел на него. «Да, он бретёр, думал Пьер, ему ничего не значит убить человека, ему должно казаться, что все боятся его, ему должно быть приятно это. Он должен думать, что и я боюсь его. И действительно я боюсь его», думал Пьер, и опять при этих мыслях он чувствовал, как что то страшное и безобразное поднималось в его душе. Долохов, Денисов и Ростов сидели теперь против Пьера и казались очень веселы. Ростов весело переговаривался с своими двумя приятелями, из которых один был лихой гусар, другой известный бретёр и повеса, и изредка насмешливо поглядывал на Пьера, который на этом обеде поражал своей сосредоточенной, рассеянной, массивной фигурой. Ростов недоброжелательно смотрел на Пьера, во первых, потому, что Пьер в его гусарских глазах был штатский богач, муж красавицы, вообще баба; во вторых, потому, что Пьер в сосредоточенности и рассеянности своего настроения не узнал Ростова и не ответил на его поклон. Когда стали пить здоровье государя, Пьер задумавшись не встал и не взял бокала.

– Что ж вы? – закричал ему Ростов, восторженно озлобленными глазами глядя на него. – Разве вы не слышите; здоровье государя императора! – Пьер, вздохнув, покорно встал, выпил свой бокал и, дождавшись, когда все сели, с своей доброй улыбкой обратился к Ростову.

– А я вас и не узнал, – сказал он. – Но Ростову было не до этого, он кричал ура!

– Что ж ты не возобновишь знакомство, – сказал Долохов Ростову.

– Бог с ним, дурак, – сказал Ростов.

– Надо лелеять мужей хорошеньких женщин, – сказал Денисов. Пьер не слышал, что они говорили, но знал, что говорят про него. Он покраснел и отвернулся.

– Ну, теперь за здоровье красивых женщин, – сказал Долохов, и с серьезным выражением, но с улыбающимся в углах ртом, с бокалом обратился к Пьеру.

– За здоровье красивых женщин, Петруша, и их любовников, – сказал он.

Пьер, опустив глаза, пил из своего бокала, не глядя на Долохова и не отвечая ему. Лакей, раздававший кантату Кутузова, положил листок Пьеру, как более почетному гостю. Он хотел взять его, но Долохов перегнулся, выхватил листок из его руки и стал читать. Пьер взглянул на Долохова, зрачки его опустились: что то страшное и безобразное, мутившее его во всё время обеда, поднялось и овладело им. Он нагнулся всем тучным телом через стол: – Не смейте брать! – крикнул он.

Услыхав этот крик и увидав, к кому он относился, Несвицкий и сосед с правой стороны испуганно и поспешно обратились к Безухову.

– Полноте, полно, что вы? – шептали испуганные голоса. Долохов посмотрел на Пьера светлыми, веселыми, жестокими глазами, с той же улыбкой, как будто он говорил: «А вот это я люблю». – Не дам, – проговорил он отчетливо.

Бледный, с трясущейся губой, Пьер рванул лист. – Вы… вы… негодяй!.. я вас вызываю, – проговорил он, и двинув стул, встал из за стола. В ту самую секунду, как Пьер сделал это и произнес эти слова, он почувствовал, что вопрос о виновности его жены, мучивший его эти последние сутки, был окончательно и несомненно решен утвердительно. Он ненавидел ее и навсегда был разорван с нею. Несмотря на просьбы Денисова, чтобы Ростов не вмешивался в это дело, Ростов согласился быть секундантом Долохова, и после стола переговорил с Несвицким, секундантом Безухова, об условиях дуэли. Пьер уехал домой, а Ростов с Долоховым и Денисовым до позднего вечера просидели в клубе, слушая цыган и песенников.

– Так до завтра, в Сокольниках, – сказал Долохов, прощаясь с Ростовым на крыльце клуба.

– И ты спокоен? – спросил Ростов…

Долохов остановился. – Вот видишь ли, я тебе в двух словах открою всю тайну дуэли. Ежели ты идешь на дуэль и пишешь завещания да нежные письма родителям, ежели ты думаешь о том, что тебя могут убить, ты – дурак и наверно пропал; а ты иди с твердым намерением его убить, как можно поскорее и повернее, тогда всё исправно. Как мне говаривал наш костромской медвежатник: медведя то, говорит, как не бояться? да как увидишь его, и страх прошел, как бы только не ушел! Ну так то и я. A demain, mon cher! [До завтра, мой милый!]

На другой день, в 8 часов утра, Пьер с Несвицким приехали в Сокольницкий лес и нашли там уже Долохова, Денисова и Ростова. Пьер имел вид человека, занятого какими то соображениями, вовсе не касающимися до предстоящего дела. Осунувшееся лицо его было желто. Он видимо не спал ту ночь. Он рассеянно оглядывался вокруг себя и морщился, как будто от яркого солнца. Два соображения исключительно занимали его: виновность его жены, в которой после бессонной ночи уже не оставалось ни малейшего сомнения, и невинность Долохова, не имевшего никакой причины беречь честь чужого для него человека. «Может быть, я бы то же самое сделал бы на его месте, думал Пьер. Даже наверное я бы сделал то же самое; к чему же эта дуэль, это убийство? Или я убью его, или он попадет мне в голову, в локоть, в коленку. Уйти отсюда, бежать, зарыться куда нибудь», приходило ему в голову. Но именно в те минуты, когда ему приходили такие мысли. он с особенно спокойным и рассеянным видом, внушавшим уважение смотревшим на него, спрашивал: «Скоро ли, и готово ли?»

Когда всё было готово, сабли воткнуты в снег, означая барьер, до которого следовало сходиться, и пистолеты заряжены, Несвицкий подошел к Пьеру.

– Я бы не исполнил своей обязанности, граф, – сказал он робким голосом, – и не оправдал бы того доверия и чести, которые вы мне сделали, выбрав меня своим секундантом, ежели бы я в эту важную минуту, очень важную минуту, не сказал вам всю правду. Я полагаю, что дело это не имеет достаточно причин, и что не стоит того, чтобы за него проливать кровь… Вы были неправы, не совсем правы, вы погорячились…

– Ах да, ужасно глупо… – сказал Пьер.

– Так позвольте мне передать ваше сожаление, и я уверен, что наши противники согласятся принять ваше извинение, – сказал Несвицкий (так же как и другие участники дела и как и все в подобных делах, не веря еще, чтобы дело дошло до действительной дуэли). – Вы знаете, граф, гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до непоправимого. Обиды ни с одной стороны не было. Позвольте мне переговорить…

– Нет, об чем же говорить! – сказал Пьер, – всё равно… Так готово? – прибавил он. – Вы мне скажите только, как куда ходить, и стрелять куда? – сказал он, неестественно кротко улыбаясь. – Он взял в руки пистолет, стал расспрашивать о способе спуска, так как он до сих пор не держал в руках пистолета, в чем он не хотел сознаваться. – Ах да, вот так, я знаю, я забыл только, – говорил он.

– Никаких извинений, ничего решительно, – говорил Долохов Денисову, который с своей стороны тоже сделал попытку примирения, и тоже подошел к назначенному месту.

Место для поединка было выбрано шагах в 80 ти от дороги, на которой остались сани, на небольшой полянке соснового леса, покрытой истаявшим от стоявших последние дни оттепелей снегом. Противники стояли шагах в 40 ка друг от друга, у краев поляны. Секунданты, размеряя шаги, проложили, отпечатавшиеся по мокрому, глубокому снегу, следы от того места, где они стояли, до сабель Несвицкого и Денисова, означавших барьер и воткнутых в 10 ти шагах друг от друга. Оттепель и туман продолжались; за 40 шагов ничего не было видно. Минуты три всё было уже готово, и всё таки медлили начинать, все молчали.

– Ну, начинать! – сказал Долохов.

– Что же, – сказал Пьер, всё так же улыбаясь. – Становилось страшно. Очевидно было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было совершиться. Денисов первый вышел вперед до барьера и провозгласил:

– Так как п'отивники отказались от п'ими'ения, то не угодно ли начинать: взять пистолеты и по слову т'и начинать сходиться.

– Г…'аз! Два! Т'и!… – сердито прокричал Денисов и отошел в сторону. Оба пошли по протоптанным дорожкам всё ближе и ближе, в тумане узнавая друг друга. Противники имели право, сходясь до барьера, стрелять, когда кто захочет. Долохов шел медленно, не поднимая пистолета, вглядываясь своими светлыми, блестящими, голубыми глазами в лицо своего противника. Рот его, как и всегда, имел на себе подобие улыбки.

– Так когда хочу – могу стрелять! – сказал Пьер, при слове три быстрыми шагами пошел вперед, сбиваясь с протоптанной дорожки и шагая по цельному снегу. Пьер держал пистолет, вытянув вперед правую руку, видимо боясь как бы из этого пистолета не убить самого себя. Левую руку он старательно отставлял назад, потому что ему хотелось поддержать ею правую руку, а он знал, что этого нельзя было. Пройдя шагов шесть и сбившись с дорожки в снег, Пьер оглянулся под ноги, опять быстро взглянул на Долохова, и потянув пальцем, как его учили, выстрелил. Никак не ожидая такого сильного звука, Пьер вздрогнул от своего выстрела, потом улыбнулся сам своему впечатлению и остановился. Дым, особенно густой от тумана, помешал ему видеть в первое мгновение; но другого выстрела, которого он ждал, не последовало. Только слышны были торопливые шаги Долохова, и из за дыма показалась его фигура. Одной рукой он держался за левый бок, другой сжимал опущенный пистолет. Лицо его было бледно. Ростов подбежал и что то сказал ему.

– Не…е…т, – проговорил сквозь зубы Долохов, – нет, не кончено, – и сделав еще несколько падающих, ковыляющих шагов до самой сабли, упал на снег подле нее. Левая рука его была в крови, он обтер ее о сюртук и оперся ею. Лицо его было бледно, нахмуренно и дрожало.

– Пожалу… – начал Долохов, но не мог сразу выговорить… – пожалуйте, договорил он с усилием. Пьер, едва удерживая рыдания, побежал к Долохову, и хотел уже перейти пространство, отделяющее барьеры, как Долохов крикнул: – к барьеру! – и Пьер, поняв в чем дело, остановился у своей сабли. Только 10 шагов разделяло их. Долохов опустился головой к снегу, жадно укусил снег, опять поднял голову, поправился, подобрал ноги и сел, отыскивая прочный центр тяжести. Он глотал холодный снег и сосал его; губы его дрожали, но всё улыбаясь; глаза блестели усилием и злобой последних собранных сил. Он поднял пистолет и стал целиться.

– Боком, закройтесь пистолетом, – проговорил Несвицкий.

– 3ак'ойтесь! – не выдержав, крикнул даже Денисов своему противнику.

Пьер с кроткой улыбкой сожаления и раскаяния, беспомощно расставив ноги и руки, прямо своей широкой грудью стоял перед Долоховым и грустно смотрел на него. Денисов, Ростов и Несвицкий зажмурились. В одно и то же время они услыхали выстрел и злой крик Долохова.

– Мимо! – крикнул Долохов и бессильно лег на снег лицом книзу. Пьер схватился за голову и, повернувшись назад, пошел в лес, шагая целиком по снегу и вслух приговаривая непонятные слова:

– Глупо… глупо! Смерть… ложь… – твердил он морщась. Несвицкий остановил его и повез домой.

Ростов с Денисовым повезли раненого Долохова.

Долохов, молча, с закрытыми глазами, лежал в санях и ни слова не отвечал на вопросы, которые ему делали; но, въехав в Москву, он вдруг очнулся и, с трудом приподняв голову, взял за руку сидевшего подле себя Ростова. Ростова поразило совершенно изменившееся и неожиданно восторженно нежное выражение лица Долохова.

– Ну, что? как ты чувствуешь себя? – спросил Ростов.

– Скверно! но не в том дело. Друг мой, – сказал Долохов прерывающимся голосом, – где мы? Мы в Москве, я знаю. Я ничего, но я убил ее, убил… Она не перенесет этого. Она не перенесет…

– Кто? – спросил Ростов.

– Мать моя. Моя мать, мой ангел, мой обожаемый ангел, мать, – и Долохов заплакал, сжимая руку Ростова. Когда он несколько успокоился, он объяснил Ростову, что живет с матерью, что ежели мать увидит его умирающим, она не перенесет этого. Он умолял Ростова ехать к ней и приготовить ее.

Ростов поехал вперед исполнять поручение, и к великому удивлению своему узнал, что Долохов, этот буян, бретёр Долохов жил в Москве с старушкой матерью и горбатой сестрой, и был самый нежный сын и брат.

Пьер в последнее время редко виделся с женою с глазу на глаз. И в Петербурге, и в Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли, он, как и часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем огромном, отцовском кабинете, в том самом, в котором умер граф Безухий.

Он прилег на диван и хотел заснуть, для того чтобы забыть всё, что было с ним, но он не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей, воспоминаний вдруг поднялась в его душе, что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с дивана и быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялась она в первое время после женитьбы, с открытыми плечами и усталым, страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею представлялось красивое, наглое и твердо насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде, и то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал на снег.

«Что ж было? – спрашивал он сам себя. – Я убил любовника , да, убил любовника своей жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого? – Оттого, что ты женился на ней, – отвечал внутренний голос.

«Но в чем же я виноват? – спрашивал он. – В том, что ты женился не любя ее, в том, что ты обманул и себя и ее, – и ему живо представилась та минута после ужина у князя Василья, когда он сказал эти невыходившие из него слова: „Je vous aime“. [Я вас люблю.] Всё от этого! Я и тогда чувствовал, думал он, я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права. Так и вышло». Он вспомнил медовый месяц, и покраснел при этом воспоминании. Особенно живо, оскорбительно и постыдно было для него воспоминание о том, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в 12 м часу дня, в шелковом халате пришел из спальни в кабинет, и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно поклонился, поглядел на лицо Пьера, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие счастию своего принципала.

«А сколько раз я гордился ею, гордился ее величавой красотой, ее светским тактом, думал он; гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург, гордился ее неприступностью и красотой. Так вот чем я гордился?! Я тогда думал, что не понимаю ее. Как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе, что я виноват, что не понимаю ее, не понимаю этого всегдашнего спокойствия, удовлетворенности и отсутствия всяких пристрастий и желаний, а вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина: сказал себе это страшное слово, и всё стало ясно!

«Анатоль ездил к ней занимать у нее денег и целовал ее в голые плечи. Она не давала ему денег, но позволяла целовать себя. Отец, шутя, возбуждал ее ревность; она с спокойной улыбкой говорила, что она не так глупа, чтобы быть ревнивой: пусть делает, что хочет, говорила она про меня. Я спросил у нее однажды, не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что она не дура, чтобы желать иметь детей, и что от меня детей у нее не будет».

Потом он вспомнил грубость, ясность ее мыслей и вульгарность выражений, свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. «Я не какая нибудь дура… поди сам попробуй… allez vous promener», [убирайся,] говорила она. Часто, глядя на ее успех в глазах старых и молодых мужчин и женщин, Пьер не мог понять, отчего он не любил ее. Да я никогда не любил ее, говорил себе Пьер; я знал, что она развратная женщина, повторял он сам себе, но не смел признаться в этом.

И теперь Долохов, вот он сидит на снегу и насильно улыбается, и умирает, может быть, притворным каким то молодечеством отвечая на мое раскаянье!»

Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю, так называемую слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он переработывал один в себе свое горе.

«Она во всем, во всем она одна виновата, – говорил он сам себе; – но что ж из этого? Зачем я себя связал с нею, зачем я ей сказал этот: „Je vous aime“, [Я вас люблю?] который был ложь и еще хуже чем ложь, говорил он сам себе. Я виноват и должен нести… Что? Позор имени, несчастие жизни? Э, всё вздор, – подумал он, – и позор имени, и честь, всё условно, всё независимо от меня.

«Людовика XVI казнили за то, что они говорили, что он был бесчестен и преступник (пришло Пьеру в голову), и они были правы с своей точки зрения, так же как правы и те, которые за него умирали мученической смертью и причисляли его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив и живи: завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью? – Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями, ему вдруг представлялась она и в те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, и он чувствовал прилив крови к сердцу, и должен был опять вставать, двигаться, и ломать, и рвать попадающиеся ему под руки вещи. «Зачем я сказал ей: „Je vous aime?“ все повторял он сам себе. И повторив 10 й раз этот вопрос, ему пришло в голову Мольерово: mais que diable allait il faire dans cette galere? [но за каким чортом понесло его на эту галеру?] и он засмеялся сам над собою.

Ночью он позвал камердинера и велел укладываться, чтоб ехать в Петербург. Он не мог оставаться с ней под одной кровлей. Он не мог представить себе, как бы он стал теперь говорить с ней. Он решил, что завтра он уедет и оставит ей письмо, в котором объявит ей свое намерение навсегда разлучиться с нею.

Утром, когда камердинер, внося кофе, вошел в кабинет, Пьер лежал на отоманке и с раскрытой книгой в руке спал.

Он очнулся и долго испуганно оглядывался не в силах понять, где он находится.

– Графиня приказала спросить, дома ли ваше сиятельство? – спросил камердинер.

Но не успел еще Пьер решиться на ответ, который он сделает, как сама графиня в белом, атласном халате, шитом серебром, и в простых волосах (две огромные косы en diademe [в виде диадемы] огибали два раза ее прелестную голову) вошла в комнату спокойно и величественно; только на мраморном несколько выпуклом лбе ее была морщинка гнева. Она с своим всёвыдерживающим спокойствием не стала говорить при камердинере. Она знала о дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока камердинер уставил кофей и вышел. Пьер робко чрез очки посмотрел на нее, и, как заяц, окруженный собаками, прижимая уши, продолжает лежать в виду своих врагов, так и он попробовал продолжать читать: но чувствовал, что это бессмысленно и невозможно и опять робко взглянул на нее. Она не села, и с презрительной улыбкой смотрела на него, ожидая пока выйдет камердинер.

– Это еще что? Что вы наделали, я вас спрашиваю, – сказала она строго.

– Я? что я? – сказал Пьер.

– Вот храбрец отыскался! Ну, отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать! Что? Я вас спрашиваю. – Пьер тяжело повернулся на диване, открыл рот, но не мог ответить.

– Коли вы не отвечаете, то я вам скажу… – продолжала Элен. – Вы верите всему, что вам скажут, вам сказали… – Элен засмеялась, – что Долохов мой любовник, – сказала она по французски, с своей грубой точностью речи, выговаривая слово «любовник», как и всякое другое слово, – и вы поверили! Но что же вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью! То, что вы дурак, que vous etes un sot, [что вы дурак,] так это все знали! К чему это поведет? К тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы; к тому, чтобы всякий сказал, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете, – Элен всё более и более возвышала голос и одушевлялась, – который лучше вас во всех отношениях…

– Гм… гм… – мычал Пьер, морщась, не глядя на нее и не шевелясь ни одним членом.

– И почему вы могли поверить, что он мой любовник?… Почему? Потому что я люблю его общество? Ежели бы вы были умнее и приятнее, то я бы предпочитала ваше.

– Не говорите со мной… умоляю, – хрипло прошептал Пьер.

– Отчего мне не говорить! Я могу говорить и смело скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовников (des аmants), а я этого не сделала, – сказала она. Пьер хотел что то сказать, взглянул на нее странными глазами, которых выражения она не поняла, и опять лег. Он физически страдал в эту минуту: грудь его стесняло, и он не мог дышать. Он знал, что ему надо что то сделать, чтобы прекратить это страдание, но то, что он хотел сделать, было слишком страшно.

– Нам лучше расстаться, – проговорил он прерывисто.

– Расстаться, извольте, только ежели вы дадите мне состояние, – сказала Элен… Расстаться, вот чем испугали!

Пьер вскочил с дивана и шатаясь бросился к ней.

– Я тебя убью! – закричал он, и схватив со стола мраморную доску, с неизвестной еще ему силой, сделал шаг к ней и замахнулся на нее.

Лицо Элен сделалось страшно: она взвизгнула и отскочила от него. Порода отца сказалась в нем. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал: «Вон!!» таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту, ежели бы

Элен не выбежала из комнаты.

Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло большую половину его состояния, и один уехал в Петербург.

Прошло два месяца после получения известий в Лысых Горах об Аустерлицком сражении и о погибели князя Андрея, и несмотря на все письма через посольство и на все розыски, тело его не было найдено, и его не было в числе пленных. Хуже всего для его родных было то, что оставалась всё таки надежда на то, что он был поднят жителями на поле сражения, и может быть лежал выздоравливающий или умирающий где нибудь один, среди чужих, и не в силах дать о себе вести. В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке. Старый князь понял из этого официального известия, что наши были разбиты. Через неделю после газеты, принесшей известие об Аустерлицкой битве, пришло письмо Кутузова, который извещал князя об участи, постигшей его сына.

«Ваш сын, в моих глазах, писал Кутузов, с знаменем в руках, впереди полка, пал героем, достойным своего отца и своего отечества. К общему сожалению моему и всей армии, до сих пор неизвестно – жив ли он, или нет. Себя и вас надеждой льщу, что сын ваш жив, ибо в противном случае в числе найденных на поле сражения офицеров, о коих список мне подан через парламентеров, и он бы поименован был».

Получив это известие поздно вечером, когда он был один в. своем кабинете, старый князь, как и обыкновенно, на другой день пошел на свою утреннюю прогулку; но был молчалив с приказчиком, садовником и архитектором и, хотя и был гневен на вид, ничего никому не сказал.

Когда, в обычное время, княжна Марья вошла к нему, он стоял за станком и точил, но, как обыкновенно, не оглянулся на нее.

– А! Княжна Марья! – вдруг сказал он неестественно и бросил стамеску. (Колесо еще вертелось от размаха. Княжна Марья долго помнила этот замирающий скрип колеса, который слился для нее с тем,что последовало.)

Княжна Марья подвинулась к нему, увидала его лицо, и что то вдруг опустилось в ней. Глаза ее перестали видеть ясно. Она по лицу отца, не грустному, не убитому, но злому и неестественно над собой работающему лицу, увидала, что вот, вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастие, худшее в жизни, несчастие, еще не испытанное ею, несчастие непоправимое, непостижимое, смерть того, кого любишь.

– Mon pere! Andre? [Отец! Андрей?] – Сказала неграциозная, неловкая княжна с такой невыразимой прелестью печали и самозабвения, что отец не выдержал ее взгляда, и всхлипнув отвернулся.

– Получил известие. В числе пленных нет, в числе убитых нет. Кутузов пишет, – крикнул он пронзительно, как будто желая прогнать княжну этим криком, – убит!

Княжна не упала, с ней не сделалось дурноты. Она была уже бледна, но когда она услыхала эти слова, лицо ее изменилось, и что то просияло в ее лучистых, прекрасных глазах. Как будто радость, высшая радость, независимая от печалей и радостей этого мира, разлилась сверх той сильной печали, которая была в ней. Она забыла весь страх к отцу, подошла к нему, взяла его за руку, потянула к себе и обняла за сухую, жилистую шею.

– Mon pere, – сказала она. – Не отвертывайтесь от меня, будемте плакать вместе.

– Мерзавцы, подлецы! – закричал старик, отстраняя от нее лицо. – Губить армию, губить людей! За что? Поди, поди, скажи Лизе. – Княжна бессильно опустилась в кресло подле отца и заплакала. Она видела теперь брата в ту минуту, как он прощался с ней и с Лизой, с своим нежным и вместе высокомерным видом. Она видела его в ту минуту, как он нежно и насмешливо надевал образок на себя. «Верил ли он? Раскаялся ли он в своем неверии? Там ли он теперь? Там ли, в обители вечного спокойствия и блаженства?» думала она.

– Mon pere, [Отец,] скажите мне, как это было? – спросила она сквозь слезы.

– Иди, иди, убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу. Идите, княжна Марья. Иди и скажи Лизе. Я приду.