Римские дороги

- О Римской дороге см. Via Romea

|

|

Римские дороги (лат. viae — дороги; ед. ч. via) — дорожная сеть, созданная римлянами для быстрого передвижения войск, торговых караванов и курьеров.

Чаще всего это были относительно прямые дороги между важными населёнными пунктами, что давало возможность быстро переместиться в необходимое место. Римские дороги связали между собой многие города в Италии, затем начали появляться и на других территориях Римской империи между значимыми политическими и экономическими центрами.

Изначально дороги строились в военных целях (viae militares), но затем стали играть значительную роль в экономическом развитии империи. Возможно, в конечном счёте развитая сеть дорог только упростила завоевание римских территорий варварами. После падения Римской империи дорогами продолжали пользоваться по меньшей мере около тысячелетия, а в некоторых случаях и до сих пор, хотя теперь они уже покрыты асфальтом.

История

Первые стратегические дороги

Уже в середине V века до н. э. существовали правовые нормы, связанные со строительством и обслуживанием дорог. В Законах XII таблиц устанавливалось, что ширина дороги на прямом участке должна быть 2,45 м (8 футов), на поворотах — 4,9 м (16 футов)[1]. Собственники придорожных участков должны были огораживать дорогу, если не мостили камнем, а иначе путешественники могли ездить всюду, где пожелают[2].

В 390 г. до н. э. в результате набега галлов в главе с Бренном Рим был разграблен. Только вовремя подоспевший римский полководец Марк Фурий Камилл спас римлян от капитуляции. Стремление расширить территорию государства и установить гегемонию над Италией привели к тому, что Римская республика, которая постоянно находилась под угрозой нападения извне, приняла решение построить сеть вымощенных дорог, отвечающих её нуждам. Дороги позволили увеличить скорость передвижения как войск, так и торговых караванов.

Первая мощёная дорога была построена в 312 году до н. э. Аппием Клавдием Цеком между Римом и Капуей: она получила название по имени своего создателя Via Appia (Аппиева дорога). В конце существования Римской республики территория Апеннинского полуострова покрылась сетью подобных дорог. Каждая из них носила имя цензора, которым была построена. Также дорога могла получать название по направлению или по области, через которую проходила. Иногда дороги переименовывались после того, как другой римский деятель ремонтировал её. Дороги мостились только на территории городов или на подступах к ним (за исключением полностью вымощенной Via Appia), а в основном покрывались песком, щебнем и гравием из открытых карьеров поблизости.

Расцвет римских дорог

По мере расширения Империи Рим стал строить подобные дороги и на завоёванных территориях. Во время расцвета Империи общая протяжённость римских дорог составляла, по разным оценкам историков, от 80 до 300 тыс. км[3]. Купцы быстро проявили интерес к этим путям. В отличие от других средиземноморских государств, которые вели в основном морскую и речную торговлю, римляне начали развивать и сухопутные торговые маршруты. Это позволило им торговать с жителями Европы, Азии и Африки, что ознаменовало экономическую экспансию империи. С развитием торговли возникла специализация в римских колониях на производстве тех или иных видов товаров (вина и масла производились на территории Иберии, злаки в Нумидии, керамические изделия и мясные продукты (копчения, соленья) — в Галлии).

Падение Империи

С III века римские территории подвергаются набегам варваров, пришедших в движение в результате Великого переселения народов. Остготы, вестготы, гунны и прочие племена получили доступ к римским дорогам. По иронии судьбы, это облегчило продвижение их вглубь империи, как в своё время помогло римлянам завоевать и удержать соседние земли.

Строительство римских дорог

Планировка дороги

После решения о строительстве дороги, римские землемеры (лат. mensor) начинали заниматься разметкой будущих маршрутов. Во время работы они использовали следующие приборы:

- Грома (предок современного угломера) — использовалась для начертания прямых углов. Состоял из крестовины, на четырёх концах которых привязывались нитки со свинцовыми грузиками. Этот инструмент позволял проводить перпендикулярные прямые.

- Хоробат — длинная негнущаяся линейка (около 6 м) на специальных подставках. В верхней части линейки была вырезана канавка, в которую заливалась вода. Инструмент использовался для определения уклона в местностях с неровным рельефом.

- Диоптр — треугольный инструмент, к которому подвешивалась нитка со свинцовым грузиком. Использовался для нивелирования дороги.

В целом римские дороги характерны тем, что строились в прямом направлении на максимально возможную длину. Они редко проходили по болотистым местностям или в непосредственной близости от рек. Когда водные преграды приходилось пересекать, строители старались подвести дорогу к броду, или же перекидывали деревянные или каменные мосты, некоторые из которых сохранились до сих пор. В пересечённой местности на дорогах уменьшали уклон для безопасности и удобства передвижения путешественников. Иногда дороги прокладывались по линии равных высот, а потом резко понижались и вновь шли горизонтально. На поворотах дороги становились значительно шире, чтобы едущие навстречу друг другу повозки могли разминуться, не сцепившись между собой колесами или передком.

После выполнения всех необходимых геодезических измерений и расчётов землемеры с помощью специальных вех начинали размечать будущую дорогу. Вырубался весь кустарник и другая поросль, которая мешала строительству дороги.

Дорогу проектировали инженеры, строили бесчисленные рабы, плиты вырубали каменотесы, имен которых мы не знаем. Но точно знаем из протоколов заседаний, что в 312 году до н.э. римский сенат поручил цензору Аппию Клавдию проложить дорогу от Рима до Капуи, и тот прекрасно справился с порученной ему задачей.

Строительство дороги

Обычно дорога строилась одновременно на отдельных участках, отдалённых друг от друга. Этим объясняется небольшие изменения направления, которые археологи обнаруживают при изучении древних дорог. Дороги часто строили солдаты, особенно в мирное время, поэтому отдельные участки дорог нередко находились рядом с военными лагерями. Другие отрезки строили рабы, поселенцы, жившие недалеко от дороги, или пленные. Несмотря на распространённое мнение, римские дороги не строились по стандартному плану: чаще всего дорога состояла из множества участков разного качества, при эксплуатации они поддерживались в лучшем или худшем состоянии в зависимости от того, где именно проходили.

Методы строительства зависели от местных топографических условий:

- На ровной местности выкапывалось небольшое углубление (после укладки всех слоёв дорога все равно возвышалась над почвой).

- На рельефной местности уровень дороги повышался за счёт рытья небольших канав по сторонам от дороги, там бралась земля для насыпи. Строители старались либо срыть возвышения, либо, наоборот, «приподнять» дорогу.

- В местах, где грунт оседал, дороги оборудовались специальными подпорками.

После того как заканчивались земляные работы, строители начинали слоями укладывать различные материалы, которые возможно было добыть в окрестностях.

После того как заканчивались земляные работы, строители начинали слоями укладывать различные материалы, которые возможно было добыть в окрестностях.

- Statumen (с лат. — «подпора, устой») — основа дороги, которая формировалась из больших необработанных каменных блоков. Они служили фундаментом дороги, также через щели между плитами осуществлялся дренаж.

- Rudus (с лат. — «обломки камней, щебень») или nucleus (с лат. — «ядро, твердая сердцевина») — слой песка или тонкий слой гравия, который клался на statumen для того, чтобы выровнять поверхность.

- Summum dorsum (досл. лат. верхняя поверхность) — верхний слой из мелкого песка, гравия, извести или земли. Этот слой должен был быть одновременно мягким и прочным.

Римские дороги редко мостились, за исключением тех участков, которые находились около городов.

Построенная дорога имела несколько выгнутую поверхность, что позволяло дождевой воде стекать в дренажные канавы, вырытые вдоль дороги. Иногда канавы углублялись в процессе ремонта, так как оттуда бралась земля для возведения насыпей. Преимущественно дорогами пользовались войска, поэтому иногда параллельно пролегал ещё один путь для пешеходов и всадников.

Виды римских дорог

Основным источником для классификации дорог служат произведения римского землемера Сикула Флакка (лат. Siculus Flaccus, I в. н. э.) и юриста Домиция Ульпиана[4]. Согласно последнему, имеются три типа дорог:

- Viae publicae, consulares, praetoriae или militares

- Viae privatae, rusticae, glareae или agrariae

- Viae vicinales

Viae publicae

Viae publicae (рус. общественные дороги) — это основные дороги Римской империи, соединявшие между собой наиболее крупные города. Эти дороги также именовались viae praetoriae (с лат. — «преторианские дороги»), viae militares (с лат. — «военные дороги») или viae consulares (с лат. — «консульские дороги»).

Общественные дороги строились на земле, принадлежавшей государству и на государственные деньги. Однако часто налогами на строительство таких дорог облагались города, к которым эти дороги вели, или крупные собственники, через чьи земли эти дороги прокладывались. Чаще всего они назывались по имени того человека, кто предложил построить данную дорогу (примеры: Via Agrippa (Агриппиева дорога) — по имени Марка Випсания Агриппы, Via Domitia (Домициева дорога) — по имени консула 122 года до н. э. Гнея Домиция Агенобарба).

Управление этой дорогой затем препоручалось государственному чиновнику — curator viarum (с лат. — «дорожный смотритель»). Он отдавал приказы по поводу любых работ, связанных с дорогой, в том числе следил за её состоянием и в случае необходимости ремонтировал.

Средняя ширина viae publicae составляла от 6 до 12 м.

Viae vicinales

Viae vicinales (с лат. — «проселочные дороги») — эти дороги ответвлялись от viae publicae и соединяли между собой vici (с лат. — «деревни, поселки») в одной области. Они составляли основное число дорог древней транспортной сети.

Средняя ширина viae vicinales составляла около 4 м.

Viae privatae

Viae privatae (с лат. — «частные дороги») соединяли крупные владения, villae (с лат. — «вилла, поместье»), с viae vicinales и viae publicae. Они находились в частной собственности и полностью финансировались владельцами. Чаще всего они начинались у границ поместий.

Средняя ширина viae privatae составляла от 2,5 до 4 м.

Транспорт

Римское право запрещало передвигаться в пределах города на каких-либо транспортных средствах за исключением особо оговоренных случаев. Замужние женщины и правительственные чиновники могли ездить верхом или на носилках. По законам Юлия (Lex Iulia) торговые подводы должны были передвигаться по городам внутри городских стен и на расстоянии мили от них только ночью. За пределами городов римляне могли передвигаться на любом транспорте.

Римские повозки можно условно поделить на три типа: колесница, коляска и телега. В колесницах ездили 1-2 человека, в колясках — целая компания, а на телегах перевозился различный груз.

Среди колесниц наибольшей популярностью пользовались carrus. Верхняя часть такой повозки была открыта, а передняя закрыта. В ней обычно ехали возница и пассажир. Колесница, в которую запрягались две лошади, называлась biga (бига), три лошади — triga (трига), четыре лошади — quadriga (квадрига). Колесный бандаж делался из железа. Когда колесницы не использовались, колеса с них снимались для лучшей сохранности.

Более роскошный вариант колесницы — это carpentum (с лат. — «двухколесная повозка, двуколка»). На них ездили женщины и чиновники. Верхняя часть колесниц обивалась тканью, а тянули повозку мулы. Ещё один вариант — cisium (с лат. — «легкая двухколёсная коляска»), похожая на кабриолет[5]. Она была открыта сверху и спереди, в ней имелось сидение для двух человек, для багажа в такой коляске место было очень мало. Такую повозку везли одна или две лошади или мула. Она использовалась в качестве наёмного экипажа, управлял ей возницей, который назывался cisiani, а пассажир именовался cisarius.

Самой большой популярностью пользовались четырёхколёсные коляски — raeda или reda[6]. Высокие стенки образовывали нечто вроде коробки, внутри которой располагались сидения. Обычно в такой повозке ездили несколько человек с багажом, общий вес которых не должен был превышать 450 кг. Тянули повозки лошади, мулы или рогатый скот. В случае изменения погоды, над коляской можно было поднять тент из ткани, тогда коляска становилась похожей на вагончик. Raeda, скорее всего, были основным транспортом на римских дорогах. Наемные повозки назывались raedae meritoriae, правительственные — fiscalis raeda. Возница и пассажир назывались одинаково — raedarius.

Среди телег в основном выделяются plaustrum или plostrum, предназнченные для перевоза товаров, например, бочек с вином[5]. Они представляли собой обычные платформы на больших и крепких колесах. Иногда телеги имели борта. Также существовали двухколёсные варианты, которые назывались plaustrum maius.

Римляне, не владевшие собственным транспортом, могли снять повозки или колесницы у iumentarii и cisiarii, располагавшихся часто у ворот города.

Карты и итинерарии

Работа землемеров не выходила за пределы геодезических измерений и расчётов и расстановки вех вдоль маршрута будущей дороги. Но так как постепенно накапливалось множество данных (расстояния между городами, препятствия на пути, расположение мостов и бродов и т. п.), начали появляться люди, которые занимались составлением карт.

Римские картографы составляли карты на свитках стандартного размера. На них изображалась местность в несколько искажённом виде, так как законы перспективы и масштабирование тогда не применялись. Однако римский путешественник мог найти на такой карте множество полезной информации о разных дорожных участках и остановках на пути, о длине отдельных отрезков, о препятствиях или примечательных местах (главных городах, храмах). Эти карты давали всю ту информацию, которая была необходима древним путешественникам.

Жители империи не пользовались в дороге картами, которые хранились в основном в библиотеках и не имели широкого хождения. Однако перед поездкой путешественник часто нуждался в дополнительной информации — как добраться до пункта назначения, сколько времени это займёт и т. п. В этом случае на помощь приходили итинерарии. Изначально это был просто список городов по пути следования. Но постепенно эти справочники усложнились — в них начали рисовать схематичные карты дорог и их ответвлений, но в карты они так и не превратились, так как на них не показывался ландшафт местности.

Римское правительство время от времени принимало решение распространить подобные итинерарии среди населения. Первая такая попытка из известных была предпринята Юлием Цезарем и Марком Антонием в 44 г до н. э. Трем греческим географам Зенодоксу, Феодоту и Поликлиту было поручено составить такой итинерарий. Выполнение задачи заняло более 25 лет. В результате этой работы около Пантеона была установлена каменная плита, на который выгравировали этот итинерарий. Все желающие могли подойти к нему и сделать с него копию.

Итинерарий Антонина

Итинерарий Антонина Августа (лат. Itinerarium Antonini Augusti) представляет собой книгу-указатель, в которой перечисляются все дорожные переходы и расстояния каждой из существовавших на тот момент римских дорог. Он был составлен во время правления Каракаллы, затем, видимо, переделан в период Тетрархии в конце III в. Скорее всего, указатель был выполнен на основе какой-либо настенной карты.

В соответствии с итинерарием Антонина длина римских дорог составляла около 85 тыс. км и соединяла между собой 372 населённых пункта.

Пейтингерова таблица

Самый знаменитый документ, который дошёл до наших дней — это Пейтингерова таблица (лат. Tabula Peutingeriana). Сохранившаяся карта, или вернее схема — копия, сделанная эльзасским монахом в XIII веке с документа, оригинал которого восходит к началу III века, но имеет наслоения и более поздних времён. Предположительно Пейтингерова таблица может восходить к карте Агриппы, составленной для его зятя императора Октавиана Августа. В XVI веке карта принадлежала гуманисту Конраду Пейтингеру, а сейчас хранится в библиотеке Вены в Австрии. Свиток-рулон состоит из 11 листов, общая длина которого составляет 6,8 м, а ширина — 0,34 м. На карте в виде перечня племён и народов вдоль торговых маршрутов изображён весь известный римлянам мир — от Англии до Африки и от Атлантического океана до Индии.

Другие источники

В 1852 году на дне озера Браччано, недалеко от Рима, были найдены старинные серебряные кубки. На ножках «кубков Викарелло», получивших своё название по тому месту, где были обнаружены, выгравированы названия станций, где менялись лошади, и указаны расстояния между ними на дороге, ведущей из Рима в Кадис.

Существовали и другие итинерарии помимо книги Антонина. Например, итинерарии, описывающие паломничество в Иерусалим Евсевия Кесарийского, Евсевия Никомедийского или Феогнида Никейского. В итинерарии из Бурдигалы (современный Бордо) (Itinerarium Burdigalense), написанном в 333 году также описывает, какой дорогой следовать, чтобы добраться до Святой земли. А итинерарий Александра (Itinerarium Alexandri) представляет собой список завоеваний Александра Великого.

Дорожные сооружения

Строительство римских дорог не заканчивалось прокладкой собственно дороги. Для удобства путешественников на пути устанавливались дорожные указатели, строились мосты через водные преграды и т. п.

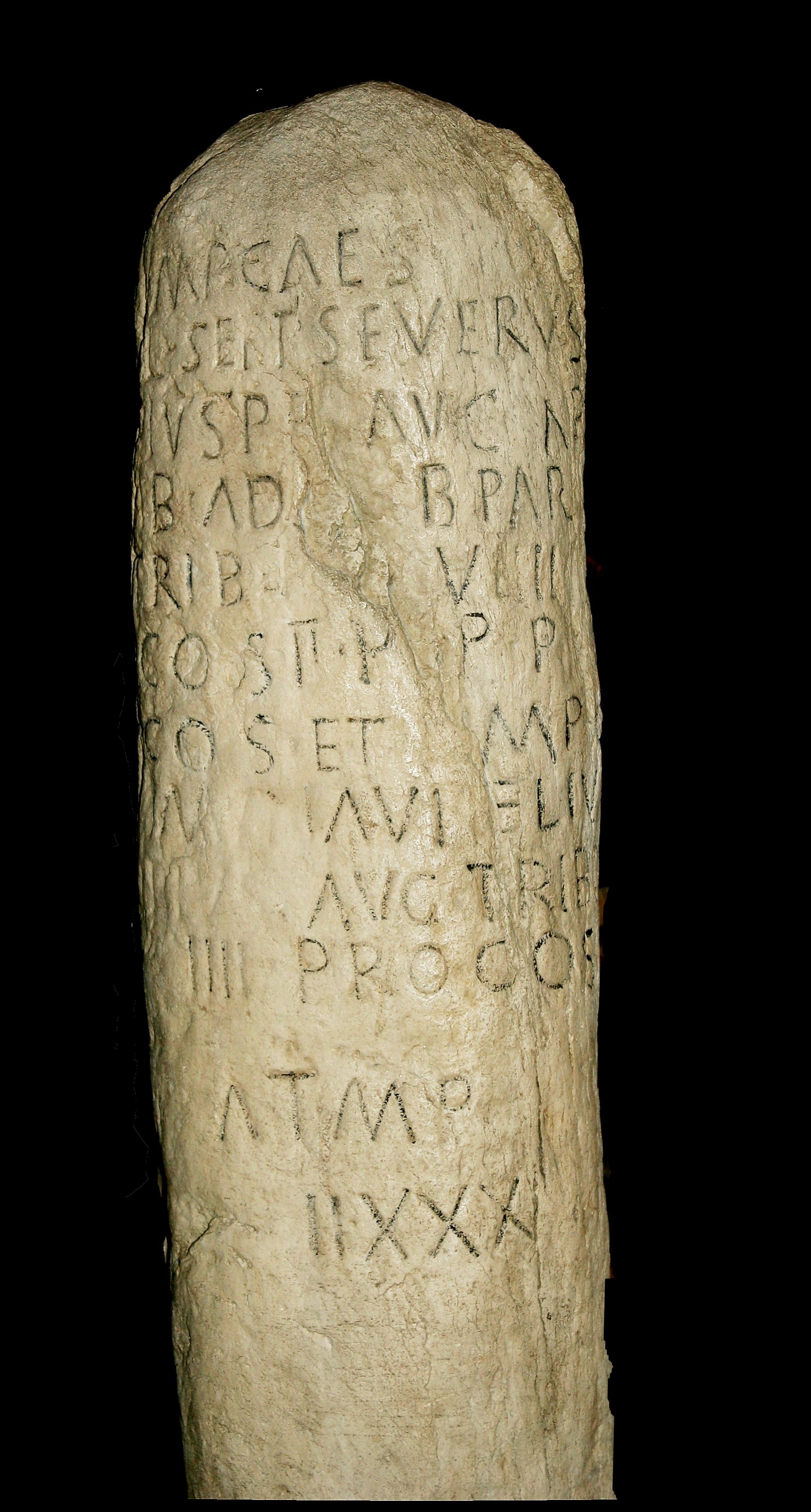

Мильные камни

Для того чтобы ориентироваться на местности, римские инженеры через определенные промежутки воздвигали на обочинах viae publicae и vicinales мильные камни (miliarium). Они представляли собой цилиндрические колонны высотой от 1,5 до 4 м и диаметром от 50 до 80 см. Колонны стояли на кубических основах, углубленных в землю примерно на 60-80 см. Весили мильные камни более 2 тонн. Эти столбы, в отличие от современных дорожных указателей, не ставились через каждую милю. На них указывалось расстояние до ближайшего населенного пункта.

На верхней части каждого мильного камня (так как путешественники чаще всего ехали верхом на лошадях или сидели в повозках, то им все было хорошо видно) находились надписи: имя императора, по указу которого строилась или ремонтировалась дорога, его титулы, несколько слов о возникновении камня (был ли он поставлен здесь после строительства или ремонта дороги) и расстояние от данной точки до ближайшего населенного пункта, большого дорожного перекрестка или границы. Расстояния римляне исчисляли в милях. Римская миля (лат. milia passuum) равнялась 1000 двойных шагов и составляла примерно 1,48 км. На некоторых дорогах такие указатели ставились позже, чем строилась сама дорога (например, на Домициевой дороге), поэтому и расстояния указывались уже в других единицах.

В 20 году до н. э. Октавиан Август стал уполномоченным по делам римских дорог. Он установил на Римском форуме недалеко от храма Сатурна Milliarium Aureum (с лат. — «золотой мильный камень»). Предполагалось, что все дороги начинались от этого позолоченного бронзового монумента. На нём были перечислены крупнейшие города империи и расстояние до них.

Преодоление естественных преград

Римские инженеры старались как можно меньше строить объездные пути, поэтому им пришлось позаботиться о том, чтобы путешественники могли без особых для себя неудобств преодолевать различные водные преграды.

Броды

Часто возможно было перейти реки или ручьи через брод. Поэтому здесь дороги обычно мостились щебнем или облицовывались известью, а края дороги подпирались деревянными брусьями. Однако археологи находили и другие броды, которые пересекали важные дороги. Здесь брод заваливался большими каменными глыбами, сооружалась подпорная стенка, канал для отвода воды, а дорога мостилась. Такие переходы через брод часто превращались позже в небольшие деревянные или каменные мосты.

Мосты

- Каменные мосты

Римляне строили мосты над не очень широкими реками. Они позволяли обеспечить движение в любом направлении даже во время паводков. Многие такие сооружения дошли до наших дней, а некоторые из них используются до сих пор. Иногда мосты разрушали, но старые опоры использовали для строительства новых. Часто около мостов находились населенные пункты. В зависимости от ширины реки мост мог иметь одну арку или несколько. В последнем случае на каждой опоре моста делался выступ со стороны верхнего течения. Благодаря ним во время паводков у опор не скапливались предметы, которые несло по течению, а мост предохранялся от разрушения и опасности быть смытым под грузом накопившихся обломков.

- Деревянные мосты

Иногда мосты целиком строились из дерева, а стояли на сваях.

- Мосты смешанного типа

Или же для большей прочности опоры моста строились из камня, а несущая конструкция помоста — из дерева. Одним из примеров такого типа конструкции является римский мост в Трире, где опоры были сложены из камня, а настил — из дерева. Сегодня там сохранились только римские каменные опоры, верхняя же часть была построена из тесаного камня уже позже.

- Понтонные мосты

Понтонные или наплавные мосты строились для преодоления широких рек. У берегов сооружалось как бы начало обычного моста, а затем уже между этими опорами прикреплялся понтонный мост. Такая система обеспечивала устойчивость моста.

Паромы

Широкое распространение получила и система платных паромов, которые перевозили путешественников и торговцев с берега на берег.

Тоннели

В горных районах строителям было гораздо сложнее вести дорогу прямо, поэтому в некоторых случаях они прорубали в скалах тоннели, через которые дорога беспрепятственно продолжала свой путь. Чаще всего эти тоннели имели совсем небольшой размер. В целях безопасности со стороны обрыва дороги мостились, чтобы не случился оползень, а с помощью подпорных стенок старались сделать дорогу максимально широкой.

На больших или важных дорогах строили и большие тоннели, длина которых могла насчитывать от нескольких сотен метров до километра.

Здания и памятники

Войскам не требовались специальные места отдыха по пути следования, так как все необходимые вещи они несли с собой, а в случае привала разбивали военный лагерь. Для большего удобства других путешественников, римские строители ставили вдоль дороги станции, которые получили название mutationes и mansiones. Для удостоверения личности путники должны были иметь с собой паспорт.

Почтовые станции, постоялые дворы и склады

Mutatio (с лат. — «место смены лошадей, почтовая станция») — станции, которые располагались вдоль дороги через каждые 10-15 км и предназначались для недолгой остановки путешественников и смены лошадей.

На каждые три почтовые станции приходилось по одному mansio (с лат. — «место отдыха, привал, ночлег, остановка»). Они были удалены друг от друга на расстояние от 25 до 50 км. Чтобы их было легче отличить от обычных почтовых станций, здания mansio красились в красный цвет (в Италии до сих пор дома путевых обходчиков красят в красный). В постоялом дворе делами заправлял caupo (с лат. — «кабатчик, трактирщик»). Эти остановки были хорошо оборудованы и здесь путники могли провести ночь, поесть, поставить лошадей в конюшню — stabulum, воспользоваться услугами кузнеца или тележника. Иногда вокруг таких станций впоследствии разрастался целый город (например, Рейнцаберн в Германии или Саверн в Эльзасе).

До наших дней дошло много источников, описывающих постоялые дворы. Эти tabernae (с лат. — «харчевня») часто имели очень плохую репутацию, поэтому путешественники предпочитали разбивать лагерь недалеко от них, либо жить в deversorium (с лат. — «постоялый двор, гостиница»), предназначенных для состоятельных людей, или же, пользуясь законами гостеприимства (hospitium), селиться у местных жителей, к которым они имели рекомендательные письма.

Кроме постоялых дворов на дорогах стояли horrea (с лат. — «амбар, житница, склад»), которые находились в ведении службы cura annonae (попечение о снабжении продовольствием столицы Империи; лат. annonae curam agere — заботиться о продовольствии).

Курьерская служба и охрана

Cursus publicus — почтовая служба Римской империи активно пользовалась римскими дорогами. Курьеры быстро доставляли сообщения и новости во все уголки Империи. Почтовая служба была так хорошо налажена, что при благоприятных условиях курьеры на повозках могли в день проехать около 75 км (для сравнения почтовые службы в середине XVI века обычно могли в день преодолеть не более 45 км).

Курьеры в основном ездили на cisium с установленными на них коробами. Если послание было срочным, то верхом на лошадях. Курьеры носили характерные кожаные головные уборы, которые назывались petanus. Почтовая служба была довольно опасным занятием, так как курьеры часто являлись целью для разбойников и врагов империи. Частную переписку состоятельных людей перевозили рабы tabellarii (с лат. — «посланец, гонец»).

Так как быстро стало ясно, что передвижение по дорогам не так безопасно, как хотелось бы, то вдоль путей начали строить оборонительные сооружения и ставить военные лагеря. Они следили за порядком на дорогах. Некоторые оборонительные сооружения превратились со временем в настоящие крепости. Кроме того, гарнизон часто был задействован в ремонтных работах на дорогах.

Гражданские, военные и священные памятники

Вдоль дорог находились и различные культовые и священные места, например, храмы, которые строились для духовной поддержки путников и в честь богов, защищающих путешественников. Путники молились Меркурию, богу торговли и покровителю путешественников, Диане, защитнице дорог и разным местным богам. Богам давались разнообразные подношения — деньги, вещи, пища и т. п.

Мавзолеи и трофеи возводились вдоль дорог императорами или другими состоятельными людьми. Они прославляли императоров, военачальников, рассказывали о победах римских войск.

Крупнейшие римские дороги

- Via Agrippa (Агриппиева дорога) — построена в 40 году, соединяла между собой Рим и Булонь-сюр-Мер.

- Via Æmilia (Эмилиева дорога) — построена в 187 году до н. э., соединяла Римини и Пьяченцу.

- Via Appia (Аппиева дорога) — построена в 312 году до н. э., соединяла Рим и Бриндизи.

- Via Aurelia (Аврелиева дорога) — построена в 241 году до н. э., соединяла Рим и Лигурию.

- Via Cassia (Кассиева дорога) соединяла Рим и Этрурию.

- Via Clodia соединяла Рим с побережьем Тирренского моря.

- Via Domitia (Домициева дорога) — построена около 118 года до н. э., соединяла северную Италию с Испанией через Нарбонскую Галлию.

- Via Egnatia — построена во II веке до н. э., соединяла Дуррес с Византием.

- Via Julia Augusta — построена в I веке до н. э., соединяла Пьяченцу с долиной Роны.

- Via Flaminia (Фламиниева дорога) — построена в 220 году до н. э., соединяла Рим с Умбрией.

- Via Latina соединяла Рим с южной частью Италии.

- Via Postumia соединяла Геную с Аквилеей.

- Via Salaria («соляной путь») соединяла Рим с территориями сабинян, следуя через долину Тибра.

- Via Valeria соединяла Рим с центральной Италией.

Локализация римских дорог

Многие римские дороги сохранились до наших дней: некоторые из них находятся в первозданном виде, на месте других проходят современные трассы. К сожалению, исторические источники, которые дошли до наших дней, не всегда помогают точно определить местонахождение той или иной дороги.

Картография и аэросъемка

Обнаруживать римские дороги помогает аэросъёмка и изучение древних карт. Часто дороги не сохранились целиком, но отдельные участки дорог ученые находят до сих пор. Дороги обычно начинают искать вблизи тех мест, где раньше находились римские города и поселения.

Топонимика

Топонимика также является одним из источников, помогающим в изучении римских дорог. Часто названия мест, например, «Дорога Цезаря», указывают на наличие дороги в этой местности в древности.

Римские дороги на латыни назывались via strata (с лат. — «мощёная дорога», в отличие от всех остальных дорог). Существует большое количество топонимов, в которых сохранились фрагменты этого латинского выражения. Во многих языках, относящихся к романской группе сохранились слова, происшедшие от strata (греч. по происхождению слово) или собственно латинское via: в итальянском — «strada» и «via», в испанском «estrada» и «via», во французском «voie»; рано или поздно эти слова стали интернационализмами и попали во многие другие языки Европы: в английском языке — «street», в немецком — «Straße», в рум. — молдавском «страдэ», интернациональный предлог «via» (со значением «через», «посредством») и т. д. Слово strata в значении путь проникло в арабский язык Корана (араб. الصراط) и в мусульманских преданиях стало обозначать мост над преисподней[7].

Афоризмы

Знаменитая поговорка «Все дороги ведут в Рим»[8][9] имеет под собой фактическую основу[10]. Рим был центром Империи, первые дороги соединяли Рим с другими крупными городами, и именно Рим строил эти самые дороги. Поэтому путник, попавший на римскую дорогу, мог бы без труда добраться до столицы древнего государства, не заплутав — нужно было лишь выбирать на перекрёстках самые широкие из имевшихся дорог.

Во времена правления императора Октавиана Августа (63 до н. э. — 14 н. э.) на Форуме, главной площади Рима, рядом с храмом Сатурна был установлен так называемый «золотой миллиарий» (милевой камень), изготовленный из бронзы с позолотой, служивший отправным пунктом для римских дорог, и от которого начинался отсчёт расстояний.[11][12][13]

См. также

Напишите отзыв о статье "Римские дороги"

Примечания

- ↑ Laurence, 1999, p. 58-59.

- ↑ [cornelius.chat.ru/12.htm Законы XII таблиц. Таблица VII, п. 6-7.]

- ↑ Grant, 1978, p. 264.

- ↑ Heinz, 2003, p. 22.

- ↑ 1 2 Heinz, 2003, p. 78.

- ↑ Klee, 2010, p. 112.

- ↑ Прозоров С.М. [www.academia.edu/800250/_._M._1991 СИРАТ] // Ислам: энциклопедический словарь / отв. ред. С. М. Прозоров. — М. : Наука, 1991. — С. 209—210.</span>

- ↑ Возможно, из «Liber parabolarum» французского теолога Алана Лилльского — лат. Mille viae ducunt hominem per saecula Romam. Или у Лафонтена в басне «Le Juge arbitre, l’Hospitalier, et le Solitaire» — «Tous chemins vont à Rome»

- ↑ [www.bibliotekar.ru/encSlov/3/180.htm Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. Автор-составитель Вадим Серов.]

- ↑ Heinz, 2003, p. 21.

- ↑ [izuchaem.info/respublikanskie-reformy/3/ Дороги древних римлян] Республиканские реформы (II—I вв. до н. э.)

- ↑ [dic.academic.ru/dic.nsf/bse/109191/Миллиарий Миллиарий] Большая советская энциклопедия

- ↑ [azbyka.ru/otechnik/?Dmitrij_Rostovskij/snoski=*%CC%E8%EB%EB%E8%E0%F0%E8%E9 Миллиарий] Сноски к «Житиям» свт. Дмитрия Ростовского

</ol>

Литература

- Chevallier R. Les voies romaines. — Armand Colin, 1972.

- Thiollier-Alexandrowicz G. Itinéraires romains en France. — Faton, 2000. — ISBN 2878440366.

- Von Hagen, Victor W. The Roads That Led To Rome. — Cleveland and New York: The World Publishing Company, 1967.

- Heinz, Werner. Reisewege der Antike. Unterwegs im Römischen Reich. — Stuttgart: Theiss, 2003. — С. 128.

- Klee, Margot. Lebensadern des Imperiums. Strassen im Römischen Reich. — Stuttgart: Theiss, 2010. — С. 160.

- Grant, Michael. History of Rome. — New York: Charles Scribner, 1978.

- Laurence, Ray. The roads of Roman Italy: mobility and cultural change. — Routedge, 1999. — ISBN 978-0-415-16616-4.

Ссылки

- [www.akado.com/science/2007/11/27/romemap/ «Пейтингерова таблица» — карта римских дорог] (рус.)

- [www.unrv.com/culture/roman-roads.php Римские дороги на сайте «UNRV»] (англ.)

- [traianus.rediris.es/ Римские дороги на сайте «Traianus»] (англ.)

- [www.viadomitia.org/ Средиземноморские римские дороги (The Roman Roads in the Mediterranean)] (англ.) (исп.) (фр.) (итал.) (порт.)

- [penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Viae.html Viae. Article by William Ramsay, M. A., Professor of Humanity in the University of Glasgow] (англ.)

- [www.historie.ru/civilizacii/rimskaya-imperiya/96-dorogi-v-drevnem-rime.html История римских дорог. Как строили] (рус.)

Карты

- [people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/conc1en/romannet.html Roman Road Network, 200 AD] — общая карта всей сети римских дорог (англ.)

- [abuss.narod.ru/Biblio/Maps/map151.jpg Римская империя: дороги, опорные точки, 116 г.]

| ||||||||

| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Heinz, 2003, Laurence, 1999 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.

|

Отрывок, характеризующий Римские дороги

– Нет, и я молюсь, – сказал Пьер. – Но что ты говорил: Фрола и Лавра?– А как же, – быстро отвечал Платон, – лошадиный праздник. И скота жалеть надо, – сказал Каратаев. – Вишь, шельма, свернулась. Угрелась, сукина дочь, – сказал он, ощупав собаку у своих ног, и, повернувшись опять, тотчас же заснул.

Наружи слышались где то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпенью Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе.

В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было двадцать три человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.

Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые.

Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет; но зубы его, ярко белые и крепкие, которые все выкатывались своими двумя полукругами, когда он смеялся (что он часто делал), были все хороши и целы; ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости.

Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.

Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром а вечером он, ложась, говорил: «Положи, господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «Лег – свернулся, встал – встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, парил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно.

Попав в плен и обросши бородою, он, видимо, отбросил от себя все напущенное на него, чуждое, солдатское и невольно возвратился к прежнему, крестьянскому, народному складу.

– Солдат в отпуску – рубаха из порток, – говаривал он. Он неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний «христианского», как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большей частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати.

Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые, Пьеру казалось, он сам выдумывал; но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам (всё одни и те же) один солдат, но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушая такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком – не с известным каким нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву.

Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом; его звали соколик или Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда.

Платон Каратаев ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит.

Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад, – так же, как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было: «родимая, березанька и тошненько мне», но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.

Получив от Николая известие о том, что брат ее находится с Ростовыми, в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговариванья тетки, тотчас же собралась ехать, и не только одна, но с племянником. Трудно ли, нетрудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать: ее обязанность была не только самой быть подле, может быть, умирающего брата, но и сделать все возможное для того, чтобы привезти ему сына, и она поднялась ехать. Если князь Андрей сам не уведомлял ее, то княжна Марья объясняла ото или тем, что он был слишком слаб, чтобы писать, или тем, что он считал для нее и для своего сына этот длинный переезд слишком трудным и опасным.

В несколько дней княжна Марья собралась в дорогу. Экипажи ее состояли из огромной княжеской кареты, в которой она приехала в Воронеж, брички и повозки. С ней ехали m lle Bourienne, Николушка с гувернером, старая няня, три девушки, Тихон, молодой лакей и гайдук, которого тетка отпустила с нею.

Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Марья: на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, по неимению везде почтовых лошадей, очень труден и около Рязани, где, как говорили, показывались французы, даже опасен.

Во время этого трудного путешествия m lle Bourienne, Десаль и прислуга княжны Марьи были удивлены ее твердостью духа и деятельностью. Она позже всех ложилась, раньше всех вставала, и никакие затруднения не могли остановить ее. Благодаря ее деятельности и энергии, возбуждавшим ее спутников, к концу второй недели они подъезжали к Ярославлю.

В последнее время своего пребывания в Воронеже княжна Марья испытала лучшее счастье в своей жизни. Любовь ее к Ростову уже не мучила, не волновала ее. Любовь эта наполняла всю ее душу, сделалась нераздельною частью ее самой, и она не боролась более против нее. В последнее время княжна Марья убедилась, – хотя она никогда ясно словами определенно не говорила себе этого, – убедилась, что она была любима и любила. В этом она убедилась в последнее свое свидание с Николаем, когда он приехал ей объявить о том, что ее брат был с Ростовыми. Николай ни одним словом не намекнул на то, что теперь (в случае выздоровления князя Андрея) прежние отношения между ним и Наташей могли возобновиться, но княжна Марья видела по его лицу, что он знал и думал это. И, несмотря на то, его отношения к ней – осторожные, нежные и любовные – не только не изменились, но он, казалось, радовался тому, что теперь родство между ним и княжной Марьей позволяло ему свободнее выражать ей свою дружбу любовь, как иногда думала княжна Марья. Княжна Марья знала, что она любила в первый и последний раз в жизни, и чувствовала, что она любима, и была счастлива, спокойна в этом отношении.

Но это счастье одной стороны душевной не только не мешало ей во всей силе чувствовать горе о брате, но, напротив, это душевное спокойствие в одном отношении давало ей большую возможность отдаваться вполне своему чувству к брату. Чувство это было так сильно в первую минуту выезда из Воронежа, что провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой; но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такою деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей силы.

Как и всегда это бывает во время путешествия, княжна Марья думала только об одном путешествии, забывая о том, что было его целью. Но, подъезжая к Ярославлю, когда открылось опять то, что могло предстоять ей, и уже не через много дней, а нынче вечером, волнение княжны Марьи дошло до крайних пределов.

Когда посланный вперед гайдук, чтобы узнать в Ярославле, где стоят Ростовы и в каком положении находится князь Андрей, встретил у заставы большую въезжавшую карету, он ужаснулся, увидав страшно бледное лицо княжны, которое высунулось ему из окна.

– Все узнал, ваше сиятельство: ростовские стоят на площади, в доме купца Бронникова. Недалече, над самой над Волгой, – сказал гайдук.

Княжна Марья испуганно вопросительно смотрела на его лицо, не понимая того, что он говорил ей, не понимая, почему он не отвечал на главный вопрос: что брат? M lle Bourienne сделала этот вопрос за княжну Марью.

– Что князь? – спросила она.

– Их сиятельство с ними в том же доме стоят.

«Стало быть, он жив», – подумала княжна и тихо спросила: что он?

– Люди сказывали, все в том же положении.

Что значило «все в том же положении», княжна не стала спрашивать и мельком только, незаметно взглянув на семилетнего Николушку, сидевшего перед нею и радовавшегося на город, опустила голову и не поднимала ее до тех пор, пока тяжелая карета, гремя, трясясь и колыхаясь, не остановилась где то. Загремели откидываемые подножки.

Отворились дверцы. Слева была вода – река большая, справа было крыльцо; на крыльце были люди, прислуга и какая то румяная, с большой черной косой, девушка, которая неприятно притворно улыбалась, как показалось княжне Марье (это была Соня). Княжна взбежала по лестнице, притворно улыбавшаяся девушка сказала: – Сюда, сюда! – и княжна очутилась в передней перед старой женщиной с восточным типом лица, которая с растроганным выражением быстро шла ей навстречу. Это была графиня. Она обняла княжну Марью и стала целовать ее.

– Mon enfant! – проговорила она, – je vous aime et vous connais depuis longtemps. [Дитя мое! я вас люблю и знаю давно.]

Несмотря на все свое волнение, княжна Марья поняла, что это была графиня и что надо было ей сказать что нибудь. Она, сама не зная как, проговорила какие то учтивые французские слова, в том же тоне, в котором были те, которые ей говорили, и спросила: что он?

– Доктор говорит, что нет опасности, – сказала графиня, но в то время, как она говорила это, она со вздохом подняла глаза кверху, и в этом жесте было выражение, противоречащее ее словам.

– Где он? Можно его видеть, можно? – спросила княжна.

– Сейчас, княжна, сейчас, мой дружок. Это его сын? – сказала она, обращаясь к Николушке, который входил с Десалем. – Мы все поместимся, дом большой. О, какой прелестный мальчик!

Графиня ввела княжну в гостиную. Соня разговаривала с m lle Bourienne. Графиня ласкала мальчика. Старый граф вошел в комнату, приветствуя княжну. Старый граф чрезвычайно переменился с тех пор, как его последний раз видела княжна. Тогда он был бойкий, веселый, самоуверенный старичок, теперь он казался жалким, затерянным человеком. Он, говоря с княжной, беспрестанно оглядывался, как бы спрашивая у всех, то ли он делает, что надобно. После разорения Москвы и его имения, выбитый из привычной колеи, он, видимо, потерял сознание своего значения и чувствовал, что ему уже нет места в жизни.

Несмотря на то волнение, в котором она находилась, несмотря на одно желание поскорее увидать брата и на досаду за то, что в эту минуту, когда ей одного хочется – увидать его, – ее занимают и притворно хвалят ее племянника, княжна замечала все, что делалось вокруг нее, и чувствовала необходимость на время подчиниться этому новому порядку, в который она вступала. Она знала, что все это необходимо, и ей было это трудно, но она не досадовала на них.

– Это моя племянница, – сказал граф, представляя Соню, – вы не знаете ее, княжна?

Княжна повернулась к ней и, стараясь затушить поднявшееся в ее душе враждебное чувство к этой девушке, поцеловала ее. Но ей становилось тяжело оттого, что настроение всех окружающих было так далеко от того, что было в ее душе.

– Где он? – спросила она еще раз, обращаясь ко всем.

– Он внизу, Наташа с ним, – отвечала Соня, краснея. – Пошли узнать. Вы, я думаю, устали, княжна?

У княжны выступили на глаза слезы досады. Она отвернулась и хотела опять спросить у графини, где пройти к нему, как в дверях послышались легкие, стремительные, как будто веселые шаги. Княжна оглянулась и увидела почти вбегающую Наташу, ту Наташу, которая в то давнишнее свидание в Москве так не понравилась ей.

Но не успела княжна взглянуть на лицо этой Наташи, как она поняла, что это был ее искренний товарищ по горю, и потому ее друг. Она бросилась ей навстречу и, обняв ее, заплакала на ее плече.

Как только Наташа, сидевшая у изголовья князя Андрея, узнала о приезде княжны Марьи, она тихо вышла из его комнаты теми быстрыми, как показалось княжне Марье, как будто веселыми шагами и побежала к ней.

На взволнованном лице ее, когда она вбежала в комнату, было только одно выражение – выражение любви, беспредельной любви к нему, к ней, ко всему тому, что было близко любимому человеку, выраженье жалости, страданья за других и страстного желанья отдать себя всю для того, чтобы помочь им. Видно было, что в эту минуту ни одной мысли о себе, о своих отношениях к нему не было в душе Наташи.

Чуткая княжна Марья с первого взгляда на лицо Наташи поняла все это и с горестным наслаждением плакала на ее плече.

– Пойдемте, пойдемте к нему, Мари, – проговорила Наташа, отводя ее в другую комнату.

Княжна Марья подняла лицо, отерла глаза и обратилась к Наташе. Она чувствовала, что от нее она все поймет и узнает.

– Что… – начала она вопрос, но вдруг остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже.

Наташа смотрела на нее, но, казалось, была в страхе и сомнении – сказать или не сказать все то, что она знала; она как будто почувствовала, что перед этими лучистыми глазами, проникавшими в самую глубь ее сердца, нельзя не сказать всю, всю истину, какою она ее видела. Губа Наташи вдруг дрогнула, уродливые морщины образовались вокруг ее рта, и она, зарыдав, закрыла лицо руками.

Княжна Марья поняла все.

Но она все таки надеялась и спросила словами, в которые она не верила:

– Но как его рана? Вообще в каком он положении?

– Вы, вы… увидите, – только могла сказать Наташа.

Они посидели несколько времени внизу подле его комнаты, с тем чтобы перестать плакать и войти к нему с спокойными лицами.

– Как шла вся болезнь? Давно ли ему стало хуже? Когда это случилось? – спрашивала княжна Марья.

Наташа рассказывала, что первое время была опасность от горячечного состояния и от страданий, но в Троице это прошло, и доктор боялся одного – антонова огня. Но и эта опасность миновалась. Когда приехали в Ярославль, рана стала гноиться (Наташа знала все, что касалось нагноения и т. п.), и доктор говорил, что нагноение может пойти правильно. Сделалась лихорадка. Доктор говорил, что лихорадка эта не так опасна.

– Но два дня тому назад, – начала Наташа, – вдруг это сделалось… – Она удержала рыданья. – Я не знаю отчего, но вы увидите, какой он стал.

– Ослабел? похудел?.. – спрашивала княжна.

– Нет, не то, но хуже. Вы увидите. Ах, Мари, Мари, он слишком хорош, он не может, не может жить… потому что…

Когда Наташа привычным движением отворила его дверь, пропуская вперед себя княжну, княжна Марья чувствовала уже в горле своем готовые рыданья. Сколько она ни готовилась, ни старалась успокоиться, она знала, что не в силах будет без слез увидать его.

Княжна Марья понимала то, что разумела Наташа словами: сним случилось это два дня тому назад. Она понимала, что это означало то, что он вдруг смягчился, и что смягчение, умиление эти были признаками смерти. Она, подходя к двери, уже видела в воображении своем то лицо Андрюши, которое она знала с детства, нежное, кроткое, умиленное, которое так редко бывало у него и потому так сильно всегда на нее действовало. Она знала, что он скажет ей тихие, нежные слова, как те, которые сказал ей отец перед смертью, и что она не вынесет этого и разрыдается над ним. Но, рано ли, поздно ли, это должно было быть, и она вошла в комнату. Рыдания все ближе и ближе подступали ей к горлу, в то время как она своими близорукими глазами яснее и яснее различала его форму и отыскивала его черты, и вот она увидала его лицо и встретилась с ним взглядом.

Он лежал на диване, обложенный подушками, в меховом беличьем халате. Он был худ и бледен. Одна худая, прозрачно белая рука его держала платок, другою он, тихими движениями пальцев, трогал тонкие отросшие усы. Глаза его смотрели на входивших.

Увидав его лицо и встретившись с ним взглядом, княжна Марья вдруг умерила быстроту своего шага и почувствовала, что слезы вдруг пересохли и рыдания остановились. Уловив выражение его лица и взгляда, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватой.

«Да в чем же я виновата?» – спросила она себя. «В том, что живешь и думаешь о живом, а я!..» – отвечал его холодный, строгий взгляд.

В глубоком, не из себя, но в себя смотревшем взгляде была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу.

Он поцеловался с сестрой рука в руку, по их привычке.

– Здравствуй, Мари, как это ты добралась? – сказал он голосом таким же ровным и чуждым, каким был его взгляд. Ежели бы он завизжал отчаянным криком, то этот крик менее бы ужаснул княжну Марью, чем звук этого голоса.

– И Николушку привезла? – сказал он также ровно и медленно и с очевидным усилием воспоминанья.

– Как твое здоровье теперь? – говорила княжна Марья, сама удивляясь тому, что она говорила.

– Это, мой друг, у доктора спрашивать надо, – сказал он, и, видимо сделав еще усилие, чтобы быть ласковым, он сказал одним ртом (видно было, что он вовсе не думал того, что говорил): – Merci, chere amie, d'etre venue. [Спасибо, милый друг, что приехала.]

Княжна Марья пожала его руку. Он чуть заметно поморщился от пожатия ее руки. Он молчал, и она не знала, что говорить. Она поняла то, что случилось с ним за два дня. В словах, в тоне его, в особенности во взгляде этом – холодном, почти враждебном взгляде – чувствовалась страшная для живого человека отчужденность от всего мирского. Он, видимо, с трудом понимал теперь все живое; но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, чтобы он был лишен силы понимания, но потому, что он понимал что то другое, такое, чего не понимали и не могли понять живые и что поглощало его всего.

– Да, вот как странно судьба свела нас! – сказал он, прерывая молчание и указывая на Наташу. – Она все ходит за мной.

Княжна Марья слушала и не понимала того, что он говорил. Он, чуткий, нежный князь Андрей, как мог он говорить это при той, которую он любил и которая его любила! Ежели бы он думал жить, то не таким холодно оскорбительным тоном он сказал бы это. Ежели бы он не знал, что умрет, то как же ему не жалко было ее, как он мог при ней говорить это! Одно объяснение только могло быть этому, это то, что ему было все равно, и все равно оттого, что что то другое, важнейшее, было открыто ему.

Разговор был холодный, несвязный и прерывался беспрестанно.

– Мари проехала через Рязань, – сказала Наташа. Князь Андрей не заметил, что она называла его сестру Мари. А Наташа, при нем назвав ее так, в первый раз сама это заметила.

– Ну что же? – сказал он.

– Ей рассказывали, что Москва вся сгорела, совершенно, что будто бы…

Наташа остановилась: нельзя было говорить. Он, очевидно, делал усилия, чтобы слушать, и все таки не мог.

– Да, сгорела, говорят, – сказал он. – Это очень жалко, – и он стал смотреть вперед, пальцами рассеянно расправляя усы.

– А ты встретилась с графом Николаем, Мари? – сказал вдруг князь Андрей, видимо желая сделать им приятное. – Он писал сюда, что ты ему очень полюбилась, – продолжал он просто, спокойно, видимо не в силах понимать всего того сложного значения, которое имели его слова для живых людей. – Ежели бы ты его полюбила тоже, то было бы очень хорошо… чтобы вы женились, – прибавил он несколько скорее, как бы обрадованный словами, которые он долго искал и нашел наконец. Княжна Марья слышала его слова, но они не имели для нее никакого другого значения, кроме того, что они доказывали то, как страшно далек он был теперь от всего живого.

– Что обо мне говорить! – сказала она спокойно и взглянула на Наташу. Наташа, чувствуя на себе ее взгляд, не смотрела на нее. Опять все молчали.

– Andre, ты хоч… – вдруг сказала княжна Марья содрогнувшимся голосом, – ты хочешь видеть Николушку? Он все время вспоминал о тебе.

Князь Андрей чуть заметно улыбнулся в первый раз, но княжна Марья, так знавшая его лицо, с ужасом поняла, что это была улыбка не радости, не нежности к сыну, но тихой, кроткой насмешки над тем, что княжна Марья употребляла, по ее мнению, последнее средство для приведения его в чувства.

– Да, я очень рад Николушке. Он здоров?

Когда привели к князю Андрею Николушку, испуганно смотревшего на отца, но не плакавшего, потому что никто не плакал, князь Андрей поцеловал его и, очевидно, не знал, что говорить с ним.

Когда Николушку уводили, княжна Марья подошла еще раз к брату, поцеловала его и, не в силах удерживаться более, заплакала.

Он пристально посмотрел на нее.

– Ты об Николушке? – сказал он.

Княжна Марья, плача, утвердительно нагнула голову.

– Мари, ты знаешь Еван… – но он вдруг замолчал.

– Что ты говоришь?

– Ничего. Не надо плакать здесь, – сказал он, тем же холодным взглядом глядя на нее.

Когда княжна Марья заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой он постарался вернуться назад в жизнь и перенесся на их точку зрения.

«Да, им это должно казаться жалко! – подумал он. – А как это просто!»

«Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но отец ваш питает их», – сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне. «Но нет, они поймут это по своему, они не поймут! Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они – не нужны. Мы не можем понимать друг друга». – И он замолчал.

Маленькому сыну князя Андрея было семь лет. Он едва умел читать, он ничего не знал. Он многое пережил после этого дня, приобретая знания, наблюдательность, опытность; но ежели бы он владел тогда всеми этими после приобретенными способностями, он не мог бы лучше, глубже понять все значение той сцены, которую он видел между отцом, княжной Марьей и Наташей, чем он ее понял теперь. Он все понял и, не плача, вышел из комнаты, молча подошел к Наташе, вышедшей за ним, застенчиво взглянул на нее задумчивыми прекрасными глазами; приподнятая румяная верхняя губа его дрогнула, он прислонился к ней головой и заплакал.

С этого дня он избегал Десаля, избегал ласкавшую его графиню и либо сидел один, либо робко подходил к княжне Марье и к Наташе, которую он, казалось, полюбил еще больше своей тетки, и тихо и застенчиво ласкался к ним.

Княжна Марья, выйдя от князя Андрея, поняла вполне все то, что сказало ей лицо Наташи. Она не говорила больше с Наташей о надежде на спасение его жизни. Она чередовалась с нею у его дивана и не плакала больше, но беспрестанно молилась, обращаясь душою к тому вечному, непостижимому, которого присутствие так ощутительно было теперь над умиравшим человеком.

Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и – по той странной легкости бытия, которую он испытывал, – почти понятное и ощущаемое.

Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.

Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви, вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней.

Чем больше он, в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Всё, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнию. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он, это первое время, вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе: ну что ж, тем лучше.

Но после той ночи в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные и тревожные мысли стали приходить ему. Вспоминая ту минуту на перевязочном пункте, когда он увидал Курагина, он теперь не мог возвратиться к тому чувству: его мучил вопрос о том, жив ли он? И он не смел спросить этого.

Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла: это сделалось с ним, случилось с ним два дня перед приездом княжны Марьи. Это была та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшейся ему в любви к Наташе, и последний, покоренный припадок ужаса перед неведомым.

Это было вечером. Он был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

«А, это она вошла!» – подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.

С тех пор как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле, боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок. (Она выучилась вязать чулки с тех пор, как раз князь Андрей сказал ей, что никто так не умеет ходить за больными, как старые няни, которые вяжут чулки, и что в вязании чулка есть что то успокоительное.) Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка сталкивающиеся спицы, и задумчивый профиль ее опущенного лица был ясно виден ему. Она сделала движенье – клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечу рукой, осторожным, гибким и точным движением изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение.

Он смотрел на нее, не шевелясь, и видел, что ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыханье.

В Троицкой лавре они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что, ежели бы он был жив, он бы благодарил вечно бога за свою рану, которая свела его опять с нею; но с тех пор они никогда не говорили о будущем.

«Могло или не могло это быть? – думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. – Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть?.. Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» – сказал он, и он вдруг невольно застонал, по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.

Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.

– Вы не спите?

– Нет, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли. Никто, как вы, но дает мне той мягкой тишины… того света. Мне так и хочется плакать от радости.

Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженною радостью.

– Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.

– А я? – Она отвернулась на мгновение. – Отчего же слишком? – сказала она.

– Отчего слишком?.. Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив? Как вам кажется?

– Я уверена, я уверена! – почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.

Он помолчал.

– Как бы хорошо! – И, взяв ее руку, он поцеловал ее.

Наташа была счастлива и взволнована; и тотчас же она вспомнила, что этого нельзя, что ему нужно спокойствие.

– Однако вы не спали, – сказала она, подавляя свою радость. – Постарайтесь заснуть… пожалуйста.

Он выпустил, пожав ее, ее руку, она перешла к свече и опять села в прежнее положение. Два раза она оглянулась на него, глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется, пока не кончит его.

Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся.

Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все ото время, – о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

«Любовь? Что такое любовь? – думал он. – Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть – значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего то недоставало в них, что то было односторонне личное, умственное – не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул.

Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем то ненужном. Они сбираются ехать куда то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. Оттого, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит оно. Но в то же время как он бессильно неловко подползает к двери, это что то ужасное, с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что то не человеческое – смерть – ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия – запереть уже нельзя – хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется.