Рукописная книжная традиция Китая

Китайская письменность возникла и стала активно использоваться со II тысячелетия до н. э. Особенностью письменной культуры Китая является непрерывная преемственность между древнейшими эпиграфическими памятниками на гадательных костях и ритуальных бронзовых сосудах, и далее — объёмными текстами на бамбуковых планках и шёлковых свитках. Первоначальные книжные термины, использующиеся в I тысячелетии до н. э., соотносятся с гадательными надписями на костях и бронзовыми инскрипциями[1]. Основным писчим материалом в Китае вплоть до распространения бумаги служили бамбук и дерево, позднее распространился шёлк, который в III—IV веках практически полностью был вытеснен бумагой. Процесс замены рукописного тиражирования текстов на печатный начался, возможно, в VI веке, однако документально подтверждённая традиция книгопечатания начинается с IX века. Уже к XII столетию она становится абсолютно определяющей, вытеснив рукописные тексты в область искусства каллиграфии или распространения запрещённых текстов.

Содержание

Древнейшая книжная традиция

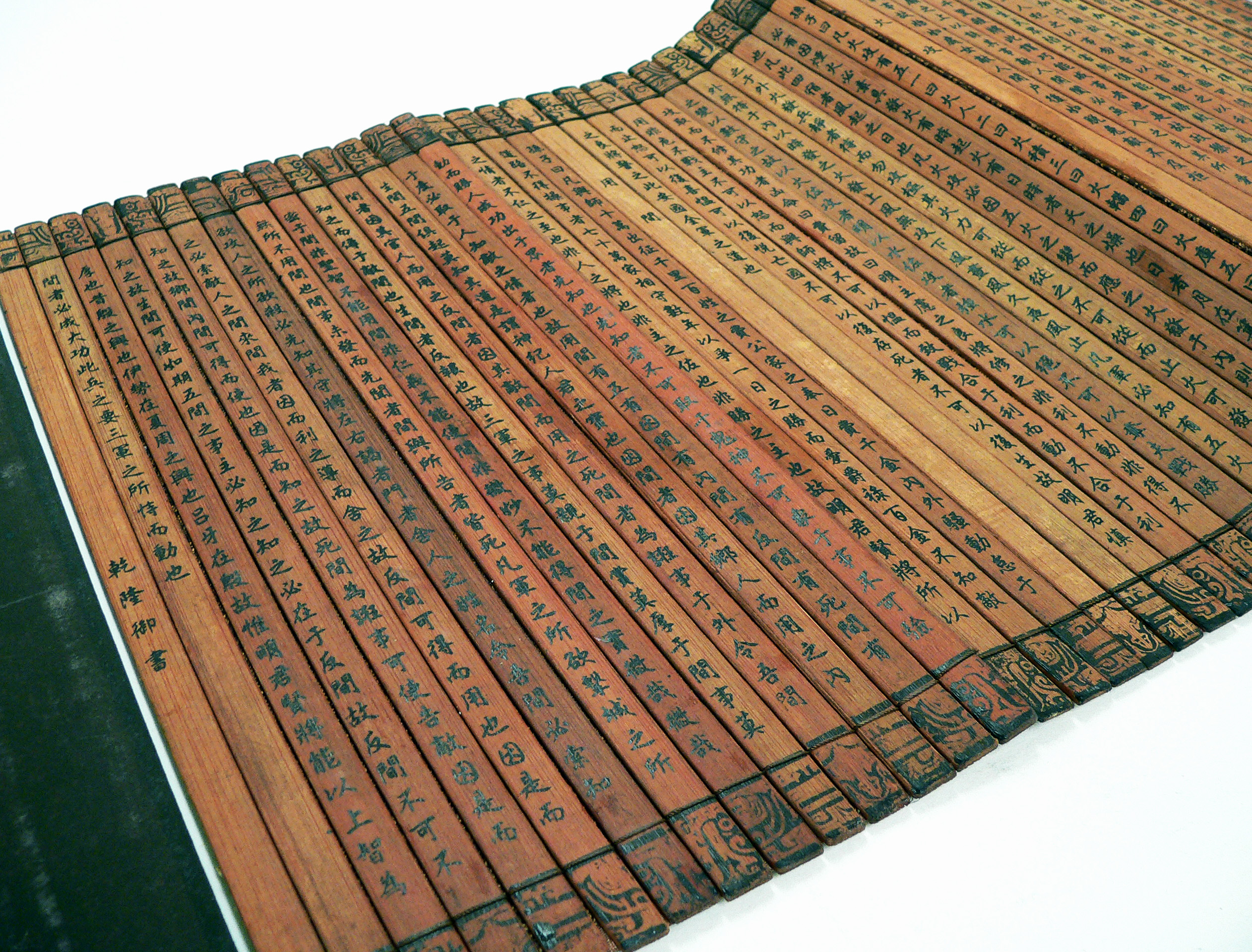

Ещё в шанских гадательных надписях встречаются обозначения связок бамбуковых или деревянных дощечек[2]. Тексты, записанные на этих материалах, объединяются в единую группу цзяньду вэньсянь (кит. 簡牘文献). Такого рода материалы упоминаются в эпиграфических памятниках глубочайшей древности, однако самые ранние из известных на сегодняшний день находок относятся только к периоду Чжаньго[3]. Использование шёлка в качестве письменного материала фиксируется в VII веке до н. э. в связи с выдачей земли Гуань Чжуну: удостоверяющие документы были написаны на бамбуке и шёлке[4]. В 540 году до н. э. в «Цзо-чжуань» фиксируется наличие книжных собраний в царстве Лу, которые включали гадательные и исторические тексты[4]. С IV века до н. э. фиксируются крупные документальные собрания, однако обнаруженные археологами архивы относятся к более поздним периодам Цинь и Хань. Связь текста на бамбуковых и деревянных планках с управлением привела к приданию ему сакрального значения как символа власти и социального порядка. Видимо, это объясняет практику помещения документов и книг в погребения, откуда происходит значительная часть древнекитайских текстов на бамбуке и дереве[5].

Американский исследователь Энно Гиле провёл в 2003 году исследование древнекитайских аутентичных текстов и пришёл к выводу, что их можно классифицировать следующим образом[6]:

- Погребальные тексты (обращение к богам-чиновникам загробного мира, списки погребального инвентаря, молитвы и заклинания, контракты на приобретение участка земли на кладбище и гроба);

- Тексты частного характера (дневники, биографии и другие записи о событиях жизни погребённого; завещания; сертификаты, удостоверяющие привилегии семьи погребённого; письма; визитные карточки);

- Специальные тексты (календари, гадательные трактаты, математические и астрологические тексты, трактаты о свойствах животных, ритуальные предписания, административные тексты, законодательные документы, военные тексты, медицинские тексты, карты, учебная литература);

- Литературные сочинения (канонические тексты, политико-философские сочинения, поэзия, разные рассказы и истории прозой).

Писчий материал и инструмент

Из обнаруженных древнекитайских текстов две трети записаны на деревянных дощечках, и треть на бамбуковых планках. В государствах и областях бассейна Янцзы преимущественно использовали бамбук, в бассейне Хуанхэ и на периферии (например, в Дуньхуане) — дерево. Соответственно, дощечки изготовляли из доступных на месте материалов, в Дуньхуане — из тамариска, тополя и сосны[7]. Бамбуковые планки в силу особенностей материала были узкими, на них мог быть записан лишь один ряд знаков, деревянные дощечки могли быть разными по ширине и нести два — три ряда знаков. Для записи длинных текстов дощечки соединяли в свитки, для чего перевязывали в двух — трёх местах (с обоих концов или ещё посередине); бечёвку или ремешок обматывали вокруг каждой планки, для чего прорезали специальные желобки[8].

Дощечки и планки могли соединяться в свитки как до, так и после нанесения на них текста. Бечёвки довольно быстро перетирались и истлевали, поэтому большинство обнаруженных документов представляют собой груду смешанных планок[9]. Об этом же говорится и в старой китайской литературе. В ней сложилась соответствующая терминология: наиболее ранним из зафиксированных терминов является цэ — «связка бамбуковых планок» (кит. 册). В современном языке этот иероглиф поменял значение, став обозначением тома во многотомных сочинениях и изданиях. С термином цэ связан дянь (кит. 典), означающий акт регистрации документа в официальном хранилище. В современном языке — это свод материалов, подобранных по определённому принципу (свод законов, словарь, энциклопедия)[10].

Для нанесения текста использовались кисти и чернила, образцы которых обнаруживаются в захоронениях начиная с эпохи Чжаньго. Кисть представляла собой пучок заячьей и волчьей шерсти, пропущенной в бамбуковую ручку длиной 20—30 см, диаметром от 0,4 до 1,5 см. Пучок перехватывали тонким шнуром при выходе из ручки. На неё для прочности могли надевать костяные ободки и сверху, и снизу (образец из Шуйхуди). Кисти могли хранить в бамбуковых пеналах, образцы которых сохранились. Для письма использовали чернила, изготовляемые из пережжёного графита, смешанного с желатином. Бруски чернил находят во многих погребениях. Более многочисленны находки чернильниц разнообразной формы[11].

Письменные знаки

В эпоху Чжаньго китайская письменность не была унифицирована, китайские и западные исследователи обычно выделяют региональные варианты, обозначаемые по названиям царства, на территории которого сделаны находки; отмечаются существенные региональные различия в форме написания знаков. Характерно, что в разных царствах использовались различные письменные материалы, которые определяли и форму письменности: в Чу — на бамбуке, в Ци — на глиняных черепках. Циньские и ханьские документы записаны преимущественно уставом лишу или малым уставом (кит. трад. 小篆, пиньинь: xiǎozhuàn), предназначенным специально для бамбука и дерева как носителей. Наиболее ранний текст, записанный стилем лишу, датируется 309 годом до н. э.[12]

Тексты на шёлке

Первые сохранившиеся древнекитайские тексты на шёлке были обнаружены в 1936—1937 годах при непрофессиональных раскопках близ Чанша. В одном из погребений был обнаружен свиток шёлка форматом 30 × 39 см, вскоре проданный в США. Он был украшен многоцветными рисунками и содержал неизвестный ранее текст космологического содержания из двух групп иероглифов: 13 строк по 34 знака и 8 строк в 36 знаков[13]. Во время раскопок в Мавандуе в 1973—1974 годах были обнаружены шёлковые свитки — один шириной 24 см, второй — 48 см — положенные в лаковую шкатулку. Они содержали «И-цзин», древнейшую версию «Даодэцзина», и безымянное историческое сочинение, напоминающее «Чжаньго цэ»[14]. На полном куске шёлка помещалось по 60—70 иероглифов в строке, на малом — около 30. Таким образом, ёмкость текстов как на шёлковых, так и на бамбуковых и деревянных носителях была примерно одинаковой. Большие тексты и на шёлке, и на планках делились на небольшие главы-пяни, которые составляли большой свиток-цзюань. Находки из Увэя 1959 года показали, что в главу могли объединять более 100 дощечек. Если главу записывали на шёлке, внизу указывали название раздела и число строк. Принципы построения и оформления текстов на шёлке и на деревянных планках были совершенно одинаковы[15].

Рукописная книжная традиция I тысячелетия нашей эры

Изобретение бумаги

Принципиальные изменения в книжном деле в Китае начались с появлением бумаги, изобретение которой является одним из важнейших достижений человечества[16]. Изобретение бумаги традиция приписывала ханьскому сановнику Цай Луню. В «Хоу Ханьшу» (цзюань 108) это описывалось так:

|

Данный текст, однако, описывает лишь завершение длительного процесса, в котором участвовали многие лица, чьи имена не сохранились. В 1957 году в окрестностях Сианя, в захоронении времени У-ди (140—87 годы до н. э.) были обнаружены фрагменты бумажной массы[10], однако спорным является её назначение как письменного материала. Именно состав бумаги Цай Луня оказался оптимальным; во всяком случае, проанализированные образцы из Дуньхуана имели преимущественно такой состав, отличаясь степенью измельчения компонентов и их соотношением[17]. Изобретение бумаги сразу сделало возможным более широкое распространение письменной культуры даже при рукописном тиражировании.

Виды и сорта бумаги

В энциклопедии «Гуцзинь тушу цзичэн» (цзюань 152), цитирующей источники II—V веков, упоминаются разные сорта бумаги, в частности, «гладкая и скользкая», «ровная и широкая», которые, возможно, соответствуют гипсованной или обработанной крахмалом бумаге, найденной в Дуньхуане. В 284 году императору было преподнесено 30 000 рулонов водонепроницаемой бумаги бледно-коричневого цвета «с узором, похожим на рыбьи икринки». В IV веке упоминается «медовая благовонная бумага, изготовленная из коры и листьев дерева мисян» («пахнущее медом»), и т. д. Для более позднего времени в источниках находятся краткие описания многих сортов специализированной и обиходной бумаги, делящихся на два больших класса: бумага деловая и бумага для писем. Однако описания при отсутствии конкретных образцов остаются неясными[18].

Дуньхуанские рукописи дают возможность изучать конкретные образцы бумаги, которые, как правило, не могут быть соотнесены с определёнными центрами производства. Самые старые точно датированные образцы относятся к середине V века. Л. Джайлз[en] выяснил, что до 500 года бумагу не окрашивали и она имела тускло-коричневый оттенок. В последней четверти V века появилась окрашенная в жёлтый цвет бумага, которая почти до конца VIII века преобладает в дуньхуанских коллекциях. Некоторые образцы Джайлз и Клаппертон сравнивали с банкнотной. Наиболее высокое качество имела бумага, включавшая волокна рами, обеспечивавшие ей особую прочность. Этот сорт бумаги очень тонок и упруг, имеет гладкую поверхность и густую сетку[19].

Те же параметры при более интенсивной золотисто-жёлтой или золотисто-коричневой окраске сохраняла и бумага VII века, толщиной 0,05—0,06 мм[20]. Жёлтая «банкнотная» бумага была дорога́; в Дуньхуане — библиотеке буддийского монастыря — на ней переписывали рукописи сутр, винаи, шастр. В столичных библиотеках на такой бумаге переписывали и даосских классиков. Для комментариев использовали другую бумагу, поэтому рукописи, переписанные на ней, часто потёрты, чего с жёлтой бумагой практически не случалось[21]. Более грубую бумагу использовали для деловых документов, не предназначенных для хранения и многократного использования. В смутный период второй половины VIII — первой половины Х веков производство бумаги, видимо, резко сократилось. Дуньхуанские рукописи этого периода переписаны на разных нестандартных сортах бумаги, преимущественно грубых. Возможно, это объясняется тибетским завоеванием 774—848 годов, отрезавшим монастырь от китайских центров производства. После прихода к власти династии Сун качество бумаги вновь резко повышается, и появляются признаки стандартизации. Сунская бумага имела толщину 0,2—0,3 мм, для неё характеры хруст и гладкая поверхность, цвет её светло-коричневый или светло-серый. Поскольку тот же сорт бумаги использовался в ксилографах XI века из Хара-Хото (также на периферии Китая), можно предположить, что в эпоху Сун существовали государственные стандарты производства бумаги, объясняющие её устойчивое единообразие на протяжении как минимум 200 лет[22].

Инструменты письма, почерк, иллюстрации

Мягкая волосяная кисть (маоби, кит. 毛笔) появилась на рубеже нашей эры и непрерывно совершенствовалась. Конструкция наиболее распространённых видов кистей была описана Ван Сичжи в трактате «Основное о кистях». Наиболее предпочтительной признавалась кисть из заячьей шерсти, причём её центр делался более упругим за счёт жёстких волос чёрной крысы, опушка также была заячьей. Ручка была чаще всего бамбуковой, но бывали рукоятки из хрусталя, слоновой кости, с резьбой и инкрустацией. При династии Хань для употребления императором делали особо роскошные кисти, украшенные драгоценными камнями. Кисть занимала огромное место в творчестве людей искусства и интеллектуалов, многие известные поэты посвящали ей особые произведения. Известны «Эпитафия кисти» и «Ода кисти» Фу Сюаня (217—287), «Славословие кисти» Го Пу (276—324), «Жизнеописание Кончика Кисти» Хань Юя (768—824), «Ода кисти из куриной ноги» Бо Цзюйи (772—846), «Ода кисти с рукоятью из пятнистого бамбука» Ли Дэюя (787—849) и так далее[23].

Тушь (мо, кит. 墨) в Китае обыкновенно была двух цветов — чёрная и киноварная, причём оба использовались и для живописи, и для переписывания книг. Тушь изготовляли в виде сухих прессованных палочек или брусков. Основным её компонентом была сажа. Тушь было необходимо растирать и разводить водой или уксусом в специальной тушечнице, которые были предметом воспевания поэтов, а также привлекали внимание коллекционеров[24].

Красная тушь преимущественно использовалась для знаков препинания — разметки текстов. Китайский текст с древнейших времён писали без разделения на фразы, и таким же образом тексты тиражировались в печатном виде вплоть до начала ХХ века. Проблем с разделением текста на слова в классическом китайском языке не было: иероглифом обозначался корнеслог, чаще всего однозначный слову. Однако возникали проблемы с расчленением текста на фразы, поэтому наиболее часто читаемые тексты снабжали знаками препинания. Чаще всего это точки, заменяющие наши точки и запятые — они обозначали конец предложения или его законченной части. Иногда встречалась и сложная разметка, когда особыми значками обозначались абзацы или начала больших периодов. В учебной и филологической литературе обозначались тона, в которых должны были читаться иероглифы[25].

Разметка позволяет исследователям выделить наиболее обиходные тексты. В первую очередь, это сюжетная проза и поэзия, почти всегда размечены тексты конфуцианского канона, а также некоторые сутры («Алмазная», о Гуаньинь и Вималакирти) и апокрифы. Многие из этих произведений переписывались в десятках, а иногда и сотнях экземпляров[26].

Эволюция китайских рукописных почерков прямо зависит от смены писчих материалов. До V века господствовал устав-лишу, для которого характерен сильный нажим в вертикальных и горизонтальных чертах. Преобразование кисти в более мягкую привело к модификации почерков в более поздний период. Главенствующим стилем становится кайшу[27].

Иллюстрированные рукописи в Дуньхуанском фонде сравнительно редки. Предполагается, что это верно для всей китайской рукописной традиции, для которой характерен исключительный пиетет к тексту как таковому[28]. Подавляющее большинство иллюстрированных рукописей — так называемые «Сутры об именах будд», лишённые текста как такового. Это длинные перечисления имён будд, распределённых по сторонам света, чтение которых напоминало мантру. Их чаще всего иллюстрировали, поскольку они не имели занимательного характера[28].

Дуньхуанские рукописи имеют несколько типов иллюстраций. Первый — фронтиспис, подклеенный к началу свитка. Чаще всего — это изображение Будды, но иногда и реальных деятелей буддизма, например, таков портрет Сюаньцзана, хранящийся в Эрмитаже. Второй способ иллюстрирования — галерея будд, чьи имена перечисляются в тексте. Изображения, как и имена, составляют два горизонтальных ряда, отделённых друг от друга графлением. Другие иллюстрированные рукописи встречаются реже. Наиболее известная — из коллекции Пеллио — изображает победы Шарипутры над шестью ложными наставниками. На обороте содержится поэма-славословие[29]. Способы иллюстрирования рукописных книг почти без изменения перешли в печатную традицию. Наиболее распространёнными остались фронтисписы, такой гравюрой снабжена и первая китайская печатная книга 848 года[30].

Сохранность иллюстрированных рукописей чаще всего очень хорошая. Дуньхуанские рукописи редко повреждались грызунами или насекомыми, что приписывается действию ядов, входящих в состав пропитки и красителей. Одним из них в средневековых пособиях по книжному делу называют «куриную желтизну» — сернистый мышьяк[31].

Оформление рукописей

До конца I тысячелетия н. э. абсолютно господствующей формой рукописной книги в Китае был свиток-цзюань. Серьёзные изменения в этой области зафиксированы только с IX века — в связи с появлением книгопечатания и более широкого распространения текстов. В буддийской среде остро встал вопрос такой формы книги, которая позволяет быстро обнаружить нужный текст или какое-то конкретное место в нём. В Дуньхуане обнаружены тетради из плотной грубой бумаги. Лист, сложенный пополам, образует четыре страницы, исписанные сплошь. В случае необходимости можно было подклеить ещё листы по сгибу. Как правило, их использовали монахи и ученики в качестве учебных записей или для наиболее употребимых текстов: молитв, маленьких сутр, дхарани, славословий и разных апокрифов. Все находки такого рода сильно засалены и потрёпаны, видимо, их носили в рукаве, заменявшем карман[32].

В середине V века появились книги формы «пальмового листа» — ботхи. Наиболее широкое распространение такой вид книги приобрёл в Тибете. В Китае эта форма книги была непривычной и в Дуньхуане быстро исчезла, но вновь появилась в период тибетской власти VII—VIII веков. Ведущей роли такие книги не играли[33]. Третьим видом книги была гармоника, развившаяся из свитка: лист бумаги не сворачивали, а складывали в узкие странички, в сложенном виде расположенные стопкой. Это позволяло быстро перелистывать рукопись и находить нужный фрагмент[34].

Китайскую рукопись, как правило, переписывал один писец на одной стороне последовательно подклеиваемых листов, образовывавших в результате свиток горизонтального направления. Традиционный китайский текст располагался справа налево, строки были вертикальными. Листы предварительно разграфляли, причём в V и в начале VI века графление производили той же тушью, которой писали основной текст. Линии полей были более грубыми. Стихотворные строки могли отделяться друг от друга горизонтальными линиями. Позднее графление производили очень разбавленной тушью, следы её больше напоминают свинцовый карандаш[35]. В рукописях более низкого качества графление могло заменяться сгибами бумаги.

Стандартный лист включал 28 строк по 17 иероглифов в строке. В разные эпохи этот стандарт колебался от 24 до 32 строк. Для рукописей, создаваемых «для себя» или непрофессиональными писцами, эта норма не действовала, скриб вмещал на бумагу столько знаков, сколько мог. Далее писец или корректор проверял написанное и подклеивал следующий лист. Это видно из того, что в свитках нет незаполненных листов. Стандартный китайский свиток достигал длины 8—10 м. Однако в текстах комментариев длина текста могла доходить до 30 м[36]. Если при проверке выяснялось, что писец ошибся, поправки вносились киноварной тушью. Если ошибки были слишком серьёзными, лист переписывали заново, хотя встречались случаи, когда ошибочные листы не удаляли по разным причинам. После окончания работы в колофоне приписывалось имя писца, реже — корректора. Это делалось далеко не всегда. Реже на книгу ставили печать книгохранилища или владельца. Печати иногда ставили на каждой склейке листов так, чтобы половина оттиска приходилась на один лист, и половина — на другой. Это позволяло восстановить порядок листов, если склейка была непрочной. Иногда номер листа писали на линии склейки и в исправном свитке не был виден[37].

Левый край последнего листа свитка крепился к оси (чжоу, кит. 軸) — деревянной, покрытой лаком палочке. Свиток наматывали на ось с конца. К началу свитка приклеивали лист из плотной грубой бумаги, который предохранял от порчи текст. Название сочинения всегда писали в начале, а если свитков было несколько — то порядковый номер цзюани. В конце эти же данные повторялись. В многотомных сочинениях свитки соединяли в десятки, которые помечали рядами неповторяющихся иероглифов. Если сочинение состояло из двух или трёх цзюаней, их обозначали как «верхний», «средний» и «нижний» — это перешло и в печатную традицию. Во внешний край первого листа вклеивали лучинку с завязкой, она не давала листу сминаться. Завязки у разных сочинений были разного цвета. Рукописи в связках по десяти вкладывали в бамбуковые футляры или обёртывали тканью (роскошные рукописи — парчовой). На футляре писали название сочинения и номер связки. Связки хранили на полке торцом наружу, к торцам подвешивали бирки из плотной бумаги, иногда обтянутые тканью[38]. Книги-гармоники хранили не в связках, а стопками по 50, на которые перенесли название цзюани[39].

Организация переписывания рукописей

Тиражирование рукописей было сложным процессом. Оно известно из буддийских источников — в основном, из повествований о переводах буддийских текстов на китайский язык. В «Собрании сведений о переводах Трипитаки» (518 года) это описано так:

В третьем году Тайкан (282 год) [Чжу Шисин] послал ученика [своего] Фужутаня перевезти сутру, [написанную] на варварском языке (то есть на санскрите) в Лоян. [Тот], прожив [там] три года, отправился потом в Сюйчан, а двумя годами позже прибыл в южную обитель Цанхэншуй в пределах Чэньлю. Пришёл пятнадцатый день пятой луны первого года Юанькан (28 июня 291 года). Собрались знатоки и вместе обсудили, как правильно записывать книги на языке Цзинь (китайском). В должное время держал книгу на варварском языке шрамана из Юйтяня Учало. Упасака Чжу Шулань изустно передавал [текст по-китайски], а Чжу Тайсюань и Чжу Сюаньмин записывали с голоса. Во всей книге было 90 глав и в целом 207 621 слово. <…> К двадцать четвёртому дню двенадцатой луны того же года (30 января 292 года) запись вся была закончена. <…> В пятнадцатый день одиннадцатой луны второго года Тайань (30 декабря 303 года) в северную обитель Цанхэншуй приехал шрамана Чжу Фацзи и нашёл изначальную рукопись сутры. И тогда он, взяв выявленные пять списков и варварский (санскритский) текст, сверил переписанное вместе с Чжу Шуланем. Кончили во второй день четвёртой луны первого года Юнъань (22 мая 304 года)[40].

Характерно, что переводы в дальнейшем делали под надзором государства и по императорскому указу. Обычай, зафиксированный в источниках с очень раннего времени, представлять тексты завершённых сочинений на рассмотрение государя сохранился и после распространения книгопечатания. Представить своё сочинение на высочайшее рассмотрение было особой честью, и это указывалось во всех классических трудах[41].

В колофонах Дуньхуанских рукописей иногда содержатся сведения о числе писцов и скорости производимой ими работы, которая, по-видимому, была стандартной во всём Китае. В 850-е годы некто Чжан Минчжао переписывал «Шастру о земле учителей йогов» (100 цзюаней). Тридцатую цзюань он начал 18 мая и закончил 17 июня 857 года. До 28 сентября 857 года Чжан Минчжао скопировал ещё четыре цзюани. Работа продолжалась и в 858—859 годах. В среднем на одну цзюань текста уходил месяц работы (с отклонениям в бо́льшую и меньшую стороны). Почерк этих рукописей — устав-кайшу[42].

См. также

Напишите отзыв о статье "Рукописная книжная традиция Китая"

Примечания

- ↑ Васильев, 2005, с. 256.

- ↑ Васильев, 2005, с. 260.

- ↑ Корольков, 2013, с. 10.

- ↑ 1 2 Васильев, 2005, с. 263.

- ↑ Корольков, 2013, с. 11.

- ↑ Giele, 2003, p. 435—438.

- ↑ Корольков, 2013, с. 19.

- ↑ Loewe, 1997, p. 167.

- ↑ Корольков, 2013, с. 19—20.

- ↑ 1 2 Васильев, 2005, с. 276.

- ↑ Корольков, 2013, с. 20.

- ↑ Корольков, 2013, с. 20—21.

- ↑ Васильев, 2005, с. 269.

- ↑ Васильев, 2005, с. 273.

- ↑ Васильев, 2005, с. 274—275.

- ↑ 1 2 Меньшиков, 2005, с. 10.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 11.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 12.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 12—13.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 13.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 14.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 14—15.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 15—16.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 17—18.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 17.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 18.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 19—20.

- ↑ 1 2 Меньшиков, 2005, с. 21.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 21—22.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 23.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 24—25.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 29—30.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 30—31.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 32.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 25.

- ↑ Giles, 1957, p. XII.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 27.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 28—29.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 33.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 35.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 37.

- ↑ Меньшиков, 2005, с. 39—41.

Литература

- Васильев К. В. Ранняя история древнекитайских письменных памятников // Из истории китайской книги. — СПб.: Изд. Санкт-Петербургского ин-та истории РАН «Нестор-История», 2005. — С. 256—277. — ISBN 5-98187-079-6.

- Меньшиков Л. Н. Рукописная книга в Китае I тысячелетия н. э. // Из истории китайской книги. — СПб.: Изд. Санкт-Петербургского ин-та истории РАН «Нестор-История», 2005. — 324 с. — ISBN 5-98187-079-6.

- Цзоуяньшу («Сборник судебных запросов»): палеографические документы древнего Китая / Изд. текста, вступ. ст., комм. М. В. Королькова. — М.: Наука, Вост. лит., 2013. — 215 с. — (Пам-ки письменности Востока; CXLI). — ISBN 978-5-02-036545-2.

- Giles, L. Descriptive catalogue of the Chinese manuscripts from Tunhuang in the British Museum. — London: The Trustees of British Museum, 1957. — XXV + 334 p.

- Giele, E. Using Early Chinese Manuscripts as Historical Source Materials // Monumenta Serica. — 2003. — Vol. 51. — P. 409—438.

| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |

| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Loewe, 1997 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.

|

Отрывок, характеризующий Рукописная книжная традиция Китая

Теперь, к удивлению своему, он нашел, что во всех этих вопросах не было более сомнений и недоумений. В нем теперь явился судья, по каким то неизвестным ему самому законам решавший, что было нужно и чего не нужно делать.Он был так же, как прежде, равнодушен к денежным делам; но теперь он несомненно знал, что должно сделать и чего не должно. Первым приложением этого нового судьи была для него просьба пленного французского полковника, пришедшего к нему, много рассказывавшего о своих подвигах и под конец заявившего почти требование о том, чтобы Пьер дал ему четыре тысячи франков для отсылки жене и детям. Пьер без малейшего труда и напряжения отказал ему, удивляясь впоследствии, как было просто и легко то, что прежде казалось неразрешимо трудным. Вместе с тем тут же, отказывая полковнику, он решил, что необходимо употребить хитрость для того, чтобы, уезжая из Орла, заставить итальянского офицера взять денег, в которых он, видимо, нуждался. Новым доказательством для Пьера его утвердившегося взгляда на практические дела было его решение вопроса о долгах жены и о возобновлении или невозобновлении московских домов и дач.

В Орел приезжал к нему его главный управляющий, и с ним Пьер сделал общий счет своих изменявшихся доходов. Пожар Москвы стоил Пьеру, по учету главно управляющего, около двух миллионов.

Главноуправляющий, в утешение этих потерь, представил Пьеру расчет о том, что, несмотря на эти потери, доходы его не только не уменьшатся, но увеличатся, если он откажется от уплаты долгов, оставшихся после графини, к чему он не может быть обязан, и если он не будет возобновлять московских домов и подмосковной, которые стоили ежегодно восемьдесят тысяч и ничего не приносили.

– Да, да, это правда, – сказал Пьер, весело улыбаясь. – Да, да, мне ничего этого не нужно. Я от разоренья стал гораздо богаче.

Но в январе приехал Савельич из Москвы, рассказал про положение Москвы, про смету, которую ему сделал архитектор для возобновления дома и подмосковной, говоря про это, как про дело решенное. В это же время Пьер получил письмо от князя Василия и других знакомых из Петербурга. В письмах говорилось о долгах жены. И Пьер решил, что столь понравившийся ему план управляющего был неверен и что ему надо ехать в Петербург покончить дела жены и строиться в Москве. Зачем было это надо, он не знал; но он знал несомненно, что это надо. Доходы его вследствие этого решения уменьшались на три четверти. Но это было надо; он это чувствовал.

Вилларский ехал в Москву, и они условились ехать вместе.

Пьер испытывал во все время своего выздоровления в Орле чувство радости, свободы, жизни; но когда он, во время своего путешествия, очутился на вольном свете, увидал сотни новых лиц, чувство это еще более усилилось. Он все время путешествия испытывал радость школьника на вакации. Все лица: ямщик, смотритель, мужики на дороге или в деревне – все имели для него новый смысл. Присутствие и замечания Вилларского, постоянно жаловавшегося на бедность, отсталость от Европы, невежество России, только возвышали радость Пьера. Там, где Вилларский видел мертвенность, Пьер видел необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу, на этом пространстве, поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого народа. Он не противоречил Вилларскому и, как будто соглашаясь с ним (так как притворное согласие было кратчайшее средство обойти рассуждения, из которых ничего не могло выйти), радостно улыбался, слушая его.

Так же, как трудно объяснить, для чего, куда спешат муравьи из раскиданной кочки, одни прочь из кочки, таща соринки, яйца и мертвые тела, другие назад в кочку – для чего они сталкиваются, догоняют друг друга, дерутся, – так же трудно было бы объяснить причины, заставлявшие русских людей после выхода французов толпиться в том месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же, как, глядя на рассыпанных вокруг разоренной кочки муравьев, несмотря на полное уничтожение кочки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности копышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кочки, – так же и Москва, в октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церквей, ни святынь, ни богатств, ни домов, была та же Москва, какою она была в августе. Все было разрушено, кроме чего то невещественного, но могущественного и неразрушимого.

Побуждения людей, стремящихся со всех сторон в Москву после ее очищения от врага, были самые разнообразные, личные, и в первое время большей частью – дикие, животные. Одно только побуждение было общее всем – это стремление туда, в то место, которое прежде называлось Москвой, для приложения там своей деятельности.

Через неделю в Москве уже было пятнадцать тысяч жителей, через две было двадцать пять тысяч и т. д. Все возвышаясь и возвышаясь, число это к осени 1813 года дошло до цифры, превосходящей население 12 го года.

Первые русские люди, которые вступили в Москву, были казаки отряда Винцингероде, мужики из соседних деревень и бежавшие из Москвы и скрывавшиеся в ее окрестностях жители. Вступившие в разоренную Москву русские, застав ее разграбленною, стали тоже грабить. Они продолжали то, что делали французы. Обозы мужиков приезжали в Москву с тем, чтобы увозить по деревням все, что было брошено по разоренным московским домам и улицам. Казаки увозили, что могли, в свои ставки; хозяева домов забирали все то, что они находили и других домах, и переносили к себе под предлогом, что это была их собственность.

Но за первыми грабителями приезжали другие, третьи, и грабеж с каждым днем, по мере увеличения грабителей, становился труднее и труднее и принимал более определенные формы.

Французы застали Москву хотя и пустою, но со всеми формами органически правильно жившего города, с его различными отправлениями торговли, ремесел, роскоши, государственного управления, религии. Формы эти были безжизненны, но они еще существовали. Были ряды, лавки, магазины, лабазы, базары – большинство с товарами; были фабрики, ремесленные заведения; были дворцы, богатые дома, наполненные предметами роскоши; были больницы, остроги, присутственные места, церкви, соборы. Чем долее оставались французы, тем более уничтожались эти формы городской жизни, и под конец все слилось в одно нераздельное, безжизненное поле грабежа.

Грабеж французов, чем больше он продолжался, тем больше разрушал богатства Москвы и силы грабителей. Грабеж русских, с которого началось занятие русскими столицы, чем дольше он продолжался, чем больше было в нем участников, тем быстрее восстановлял он богатство Москвы и правильную жизнь города.

Кроме грабителей, народ самый разнообразный, влекомый – кто любопытством, кто долгом службы, кто расчетом, – домовладельцы, духовенство, высшие и низшие чиновники, торговцы, ремесленники, мужики – с разных сторон, как кровь к сердцу, – приливали к Москве.

Через неделю уже мужики, приезжавшие с пустыми подводами, для того чтоб увозить вещи, были останавливаемы начальством и принуждаемы к тому, чтобы вывозить мертвые тела из города. Другие мужики, прослышав про неудачу товарищей, приезжали в город с хлебом, овсом, сеном, сбивая цену друг другу до цены ниже прежней. Артели плотников, надеясь на дорогие заработки, каждый день входили в Москву, и со всех сторон рубились новые, чинились погорелые дома. Купцы в балаганах открывали торговлю. Харчевни, постоялые дворы устраивались в обгорелых домах. Духовенство возобновило службу во многих не погоревших церквах. Жертвователи приносили разграбленные церковные вещи. Чиновники прилаживали свои столы с сукном и шкафы с бумагами в маленьких комнатах. Высшее начальство и полиция распоряжались раздачею оставшегося после французов добра. Хозяева тех домов, в которых было много оставлено свезенных из других домов вещей, жаловались на несправедливость своза всех вещей в Грановитую палату; другие настаивали на том, что французы из разных домов свезли вещи в одно место, и оттого несправедливо отдавать хозяину дома те вещи, которые у него найдены. Бранили полицию; подкупали ее; писали вдесятеро сметы на погоревшие казенные вещи; требовали вспомоществований. Граф Растопчин писал свои прокламации.

В конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Он съездил к графу Растопчину, к некоторым знакомым, вернувшимся в Москву, и собирался на третий день ехать в Петербург. Все торжествовали победу; все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады; все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Пьер чувствовал себя особенно дружелюбно расположенным ко всем людям, которых он встречал; но невольно теперь он держал себя со всеми людьми настороже, так, чтобы не связать себя чем нибудь. Он на все вопросы, которые ему делали, – важные или самые ничтожные, – отвечал одинаково неопределенно; спрашивали ли у него: где он будет жить? будет ли он строиться? когда он едет в Петербург и возьмется ли свезти ящичек? – он отвечал: да, может быть, я думаю, и т. д.

О Ростовых он слышал, что они в Костроме, и мысль о Наташе редко приходила ему. Ежели она и приходила, то только как приятное воспоминание давно прошедшего. Он чувствовал себя не только свободным от житейских условий, но и от этого чувства, которое он, как ему казалось, умышленно напустил на себя.

На третий день своего приезда в Москву он узнал от Друбецких, что княжна Марья в Москве. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем не сгоревшем доме на Вздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней.

Дорогой к княжне Марье Пьер не переставая думал о князе Андрее, о своей дружбе с ним, о различных с ним встречах и в особенности о последней в Бородине.

«Неужели он умер в том злобном настроении, в котором он был тогда? Неужели не открылось ему перед смертью объяснение жизни?» – думал Пьер. Он вспомнил о Каратаеве, о его смерти и невольно стал сравнивать этих двух людей, столь различных и вместе с тем столь похожих по любви, которую он имел к обоим, и потому, что оба жили и оба умерли.

В самом серьезном расположении духа Пьер подъехал к дому старого князя. Дом этот уцелел. В нем видны были следы разрушения, но характер дома был тот же. Встретивший Пьера старый официант с строгим лицом, как будто желая дать почувствовать гостю, что отсутствие князя не нарушает порядка дома, сказал, что княжна изволили пройти в свои комнаты и принимают по воскресеньям.

– Доложи; может быть, примут, – сказал Пьер.

– Слушаю с, – отвечал официант, – пожалуйте в портретную.

Через несколько минут к Пьеру вышли официант и Десаль. Десаль от имени княжны передал Пьеру, что она очень рада видеть его и просит, если он извинит ее за бесцеремонность, войти наверх, в ее комнаты.

В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто то с нею, в черном платье. Пьер помнил, что при княжне всегда были компаньонки. Кто такие и какие они, эти компаньонки, Пьер не знал и не помнил. «Это одна из компаньонок», – подумал он, взглянув на даму в черном платье.

Княжна быстро встала ему навстречу и протянула руку.

– Да, – сказала она, всматриваясь в его изменившееся лицо, после того как он поцеловал ее руку, – вот как мы с вами встречаемся. Он и последнее время часто говорил про вас, – сказала она, переводя свои глаза с Пьера на компаньонку с застенчивостью, которая на мгновение поразила Пьера.

– Я так была рада, узнав о вашем спасенье. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени. – Опять еще беспокойнее княжна оглянулась на компаньонку и хотела что то сказать; но Пьер перебил ее.

– Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него, – сказал он. – Я считал его убитым. Все, что я узнал, я узнал от других, через третьи руки. Я знаю только, что он попал к Ростовым… Какая судьба!

Пьер говорил быстро, оживленно. Он взглянул раз на лицо компаньонки, увидал внимательно ласково любопытный взгляд, устремленный на него, и, как это часто бывает во время разговора, он почему то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье – милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.

Но когда он сказал последние слова о Ростовых, замешательство в лице княжны Марьи выразилось еще сильнее. Она опять перебежала глазами с лица Пьера на лицо дамы в черном платье и сказала:

– Вы не узнаете разве?

Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с черными глазами и странным ртом, лицо компаньонки. Что то родное, давно забытое и больше чем милое смотрело на него из этих внимательных глаз.

«Но нет, это не может быть, – подумал он. – Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она. Это только воспоминание того». Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо, с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, – улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастием, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это была Наташа, и он любил ее.

В первую же минуту Пьер невольно и ей, и княжне Марье, и, главное, самому себе сказал неизвестную ему самому тайну. Он покраснел радостно и страдальчески болезненно. Он хотел скрыть свое волнение. Но чем больше он хотел скрыть его, тем яснее – яснее, чем самыми определенными словами, – он себе, и ей, и княжне Марье говорил, что он любит ее.

«Нет, это так, от неожиданности», – подумал Пьер. Но только что он хотел продолжать начатый разговор с княжной Марьей, он опять взглянул на Наташу, и еще сильнейшая краска покрыла его лицо, и еще сильнейшее волнение радости и страха охватило его душу. Он запутался в словах и остановился на середине речи.

Пьер не заметил Наташи, потому что он никак не ожидал видеть ее тут, но он не узнал ее потому, что происшедшая в ней, с тех пор как он не видал ее, перемена была огромна. Она похудела и побледнела. Но не это делало ее неузнаваемой: ее нельзя было узнать в первую минуту, как он вошел, потому что на этом лице, в глазах которого прежде всегда светилась затаенная улыбка радости жизни, теперь, когда он вошел и в первый раз взглянул на нее, не было и тени улыбки; были одни глаза, внимательные, добрые и печально вопросительные.

Смущение Пьера не отразилось на Наташе смущением, но только удовольствием, чуть заметно осветившим все ее лицо.

– Она приехала гостить ко мне, – сказала княжна Марья. – Граф и графиня будут на днях. Графиня в ужасном положении. Но Наташе самой нужно было видеть доктора. Ее насильно отослали со мной.

– Да, есть ли семья без своего горя? – сказал Пьер, обращаясь к Наташе. – Вы знаете, что это было в тот самый день, как нас освободили. Я видел его. Какой был прелестный мальчик.

Наташа смотрела на него, и в ответ на его слова только больше открылись и засветились ее глаза.

– Что можно сказать или подумать в утешенье? – сказал Пьер. – Ничего. Зачем было умирать такому славному, полному жизни мальчику?

– Да, в наше время трудно жить бы было без веры… – сказала княжна Марья.

– Да, да. Вот это истинная правда, – поспешно перебил Пьер.

– Отчего? – спросила Наташа, внимательно глядя в глаза Пьеру.

– Как отчего? – сказала княжна Марья. – Одна мысль о том, что ждет там…

Наташа, не дослушав княжны Марьи, опять вопросительно поглядела на Пьера.

– И оттого, – продолжал Пьер, – что только тот человек, который верит в то, что есть бог, управляющий нами, может перенести такую потерю, как ее и… ваша, – сказал Пьер.

Наташа раскрыла уже рот, желая сказать что то, но вдруг остановилась. Пьер поспешил отвернуться от нее и обратился опять к княжне Марье с вопросом о последних днях жизни своего друга. Смущение Пьера теперь почти исчезло; но вместе с тем он чувствовал, что исчезла вся его прежняя свобода. Он чувствовал, что над каждым его словом, действием теперь есть судья, суд, который дороже ему суда всех людей в мире. Он говорил теперь и вместе с своими словами соображал то впечатление, которое производили его слова на Наташу. Он не говорил нарочно того, что бы могло понравиться ей; но, что бы он ни говорил, он с ее точки зрения судил себя.

Княжна Марья неохотно, как это всегда бывает, начала рассказывать про то положение, в котором она застала князя Андрея. Но вопросы Пьера, его оживленно беспокойный взгляд, его дрожащее от волнения лицо понемногу заставили ее вдаться в подробности, которые она боялась для самой себя возобновлять в воображенье.

– Да, да, так, так… – говорил Пьер, нагнувшись вперед всем телом над княжной Марьей и жадно вслушиваясь в ее рассказ. – Да, да; так он успокоился? смягчился? Он так всеми силами души всегда искал одного; быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Недостатки, которые были в нем, – если они были, – происходили не от него. Так он смягчился? – говорил Пьер. – Какое счастье, что он свиделся с вами, – сказал он Наташе, вдруг обращаясь к ней и глядя на нее полными слез глазами.

Лицо Наташи вздрогнуло. Она нахмурилась и на мгновенье опустила глаза. С минуту она колебалась: говорить или не говорить?

– Да, это было счастье, – сказала она тихим грудным голосом, – для меня наверное это было счастье. – Она помолчала. – И он… он… он говорил, что он желал этого, в ту минуту, как я пришла к нему… – Голос Наташи оборвался. Она покраснела, сжала руки на коленах и вдруг, видимо сделав усилие над собой, подняла голову и быстро начала говорить:

– Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. Я не смела спросить про него. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Я ничего не думала, не могла представить себе, в каком он положении; мне только надо было видеть его, быть с ним, – говорила она, дрожа и задыхаясь. И, не давая перебивать себя, она рассказала то, чего она еще никогда, никому не рассказывала: все то, что она пережила в те три недели их путешествия и жизни в Ярославль.

Пьер слушал ее с раскрытым ртом и не спуская с нее своих глаз, полных слезами. Слушая ее, он не думал ни о князе Андрее, ни о смерти, ни о том, что она рассказывала. Он слушал ее и только жалел ее за то страдание, которое она испытывала теперь, рассказывая.

Княжна, сморщившись от желания удержать слезы, сидела подле Наташи и слушала в первый раз историю этих последних дней любви своего брата с Наташей.

Этот мучительный и радостный рассказ, видимо, был необходим для Наташи.

Она говорила, перемешивая ничтожнейшие подробности с задушевнейшими тайнами, и, казалось, никогда не могла кончить. Несколько раз она повторяла то же самое.

За дверью послышался голос Десаля, спрашивавшего, можно ли Николушке войти проститься.

– Да вот и все, все… – сказала Наташа. Она быстро встала, в то время как входил Николушка, и почти побежала к двери, стукнулась головой о дверь, прикрытую портьерой, и с стоном не то боли, не то печали вырвалась из комнаты.

Пьер смотрел на дверь, в которую она вышла, и не понимал, отчего он вдруг один остался во всем мире.

Княжна Марья вызвала его из рассеянности, обратив его внимание на племянника, который вошел в комнату.

Лицо Николушки, похожее на отца, в минуту душевного размягчения, в котором Пьер теперь находился, так на него подействовало, что он, поцеловав Николушку, поспешно встал и, достав платок, отошел к окну. Он хотел проститься с княжной Марьей, но она удержала его.

– Нет, мы с Наташей не спим иногда до третьего часа; пожалуйста, посидите. Я велю дать ужинать. Подите вниз; мы сейчас придем.

Прежде чем Пьер вышел, княжна сказала ему:

– Это в первый раз она так говорила о нем.

Пьера провели в освещенную большую столовую; через несколько минут послышались шаги, и княжна с Наташей вошли в комнату. Наташа была спокойна, хотя строгое, без улыбки, выражение теперь опять установилось на ее лице. Княжна Марья, Наташа и Пьер одинаково испытывали то чувство неловкости, которое следует обыкновенно за оконченным серьезным и задушевным разговором. Продолжать прежний разговор невозможно; говорить о пустяках – совестно, а молчать неприятно, потому что хочется говорить, а этим молчанием как будто притворяешься. Они молча подошли к столу. Официанты отодвинули и пододвинули стулья. Пьер развернул холодную салфетку и, решившись прервать молчание, взглянул на Наташу и княжну Марью. Обе, очевидно, в то же время решились на то же: у обеих в глазах светилось довольство жизнью и признание того, что, кроме горя, есть и радости.

– Вы пьете водку, граф? – сказала княжна Марья, и эти слова вдруг разогнали тени прошедшего.

– Расскажите же про себя, – сказала княжна Марья. – Про вас рассказывают такие невероятные чудеса.

– Да, – с своей, теперь привычной, улыбкой кроткой насмешки отвечал Пьер. – Мне самому даже рассказывают про такие чудеса, каких я и во сне не видел. Марья Абрамовна приглашала меня к себе и все рассказывала мне, что со мной случилось, или должно было случиться. Степан Степаныч тоже научил меня, как мне надо рассказывать. Вообще я заметил, что быть интересным человеком очень покойно (я теперь интересный человек); меня зовут и мне рассказывают.

Наташа улыбнулась и хотела что то сказать.

– Нам рассказывали, – перебила ее княжна Марья, – что вы в Москве потеряли два миллиона. Правда это?

– А я стал втрое богаче, – сказал Пьер. Пьер, несмотря на то, что долги жены и необходимость построек изменили его дела, продолжал рассказывать, что он стал втрое богаче.

– Что я выиграл несомненно, – сказал он, – так это свободу… – начал он было серьезно; но раздумал продолжать, заметив, что это был слишком эгоистический предмет разговора.

– А вы строитесь?

– Да, Савельич велит.

– Скажите, вы не знали еще о кончине графини, когда остались в Москве? – сказала княжна Марья и тотчас же покраснела, заметив, что, делая этот вопрос вслед за его словами о том, что он свободен, она приписывает его словам такое значение, которого они, может быть, не имели.

– Нет, – отвечал Пьер, не найдя, очевидно, неловким то толкование, которое дала княжна Марья его упоминанию о своей свободе. – Я узнал это в Орле, и вы не можете себе представить, как меня это поразило. Мы не были примерные супруги, – сказал он быстро, взглянув на Наташу и заметив в лице ее любопытство о том, как он отзовется о своей жене. – Но смерть эта меня страшно поразила. Когда два человека ссорятся – всегда оба виноваты. И своя вина делается вдруг страшно тяжела перед человеком, которого уже нет больше. И потом такая смерть… без друзей, без утешения. Мне очень, очень жаль еe, – кончил он и с удовольствием заметил радостное одобрение на лице Наташи.

– Да, вот вы опять холостяк и жених, – сказала княжна Марья.

Пьер вдруг багрово покраснел и долго старался не смотреть на Наташу. Когда он решился взглянуть на нее, лицо ее было холодно, строго и даже презрительно, как ему показалось.

– Но вы точно видели и говорили с Наполеоном, как нам рассказывали? – сказала княжна Марья.

Пьер засмеялся.

– Ни разу, никогда. Всегда всем кажется, что быть в плену – значит быть в гостях у Наполеона. Я не только не видал его, но и не слыхал о нем. Я был гораздо в худшем обществе.

Ужин кончался, и Пьер, сначала отказывавшийся от рассказа о своем плене, понемногу вовлекся в этот рассказ.

– Но ведь правда, что вы остались, чтоб убить Наполеона? – спросила его Наташа, слегка улыбаясь. – Я тогда догадалась, когда мы вас встретили у Сухаревой башни; помните?

Пьер признался, что это была правда, и с этого вопроса, понемногу руководимый вопросами княжны Марьи и в особенности Наташи, вовлекся в подробный рассказ о своих похождениях.

Сначала он рассказывал с тем насмешливым, кротким взглядом, который он имел теперь на людей и в особенности на самого себя; но потом, когда он дошел до рассказа об ужасах и страданиях, которые он видел, он, сам того не замечая, увлекся и стал говорить с сдержанным волнением человека, в воспоминании переживающего сильные впечатления.

Княжна Марья с кроткой улыбкой смотрела то на Пьера, то на Наташу. Она во всем этом рассказе видела только Пьера и его доброту. Наташа, облокотившись на руку, с постоянно изменяющимся, вместе с рассказом, выражением лица, следила, ни на минуту не отрываясь, за Пьером, видимо, переживая с ним вместе то, что он рассказывал. Не только ее взгляд, но восклицания и короткие вопросы, которые она делала, показывали Пьеру, что из того, что он рассказывал, она понимала именно то, что он хотел передать. Видно было, что она понимала не только то, что он рассказывал, но и то, что он хотел бы и не мог выразить словами. Про эпизод свой с ребенком и женщиной, за защиту которых он был взят, Пьер рассказал таким образом:

– Это было ужасное зрелище, дети брошены, некоторые в огне… При мне вытащили ребенка… женщины, с которых стаскивали вещи, вырывали серьги…

Пьер покраснел и замялся.

– Тут приехал разъезд, и всех тех, которые не грабили, всех мужчин забрали. И меня.

– Вы, верно, не все рассказываете; вы, верно, сделали что нибудь… – сказала Наташа и помолчала, – хорошее.

Пьер продолжал рассказывать дальше. Когда он рассказывал про казнь, он хотел обойти страшные подробности; но Наташа требовала, чтобы он ничего не пропускал.

Пьер начал было рассказывать про Каратаева (он уже встал из за стола и ходил, Наташа следила за ним глазами) и остановился.

– Нет, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотного человека – дурачка.

– Нет, нет, говорите, – сказала Наташа. – Он где же?

– Его убили почти при мне. – И Пьер стал рассказывать последнее время их отступления, болезнь Каратаева (голос его дрожал беспрестанно) и его смерть.

Пьер рассказывал свои похождения так, как он никогда их еще не рассказывал никому, как он сам с собою никогда еще не вспоминал их. Он видел теперь как будто новое значение во всем том, что он пережил. Теперь, когда он рассказывал все это Наташе, он испытывал то редкое наслаждение, которое дают женщины, слушая мужчину, – не умные женщины, которые, слушая, стараются или запомнить, что им говорят, для того чтобы обогатить свой ум и при случае пересказать то же или приладить рассказываемое к своему и сообщить поскорее свои умные речи, выработанные в своем маленьком умственном хозяйстве; а то наслажденье, которое дают настоящие женщины, одаренные способностью выбирания и всасыванья в себя всего лучшего, что только есть в проявлениях мужчины. Наташа, сама не зная этого, была вся внимание: она не упускала ни слова, ни колебания голоса, ни взгляда, ни вздрагиванья мускула лица, ни жеста Пьера. Она на лету ловила еще не высказанное слово и прямо вносила в свое раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера.