Рундштедт, Герд фон

| Герд фон Рундштедт | ||||||||||||||||||

| Gerd von Rundstedt | ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| Дата рождения | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Место рождения | ||||||||||||||||||

| Дата смерти |

24 февраля 1953 (77 лет) | |||||||||||||||||

| Место смерти | ||||||||||||||||||

| Принадлежность | ||||||||||||||||||

| Род войск |

сухопутные войска | |||||||||||||||||

| Годы службы |

1892—1945 | |||||||||||||||||

| Звание | ||||||||||||||||||

| Командовал | ||||||||||||||||||

| Сражения/войны |

| |||||||||||||||||

| Награды и премии |

| |||||||||||||||||

| В отставке |

военнопленный | |||||||||||||||||

Карл Ру́дольф Герд фон Ру́нштедт (нем. Gerd von Rundstedt, 12 декабря 1875 — 24 февраля 1953) — немецкий генерал-фельдмаршал времён Второй мировой войны. Командовал крупными соединениями в европейских кампаниях. В начальной фазе операции «Барбаросса» командовал группой армий «Юг».

Содержание

Начало карьеры

Родился в городе Ашерслебене в Саксонии в аристократической прусской семье. В 12-летнем возрасте поступил в кадетское училище. Службу в армии начал 1892 в чине фанен-юнкера (кандидат в офицеры). Произведён в лейтенанты в июне 1893. В 1902 году поступил в академию Генерального штаба (обер-лейтенант).

С 1907 (капитан) по 1910 — служил в Генеральном штабе, а затем на различных должностях в армии.

Первая мировая война

Во время Первой мировой войны участвовал в битве на Марне и в наступлении на реке Нарев в России. Продолжал службу на различных штабных должностях. Закончил войну в звании майора, начальником штаба 15-го корпуса во Франции.

Награждён Железными крестами обеих степеней, а также ещё 12 орденами.

Между мировыми войнами

После войны в стотысячной армии Веймарской республики карьерный рост фон Рундштедта шёл довольно быстро — подполковник в 1920, полковник в 1923, генерал-майор в 1927, генерал-лейтенант в 1929, и с октября 1932 он получил звание генерала пехоты. На момент прихода Гитлера к власти занимал пост командующего 1-й группы армий в Берлине.

Первая отставка

Будучи прусским аристократом, Рундштедт считал, что армия должна стоять вне политики. Гитлер недолюбливал его из-за подобного отношения, казавшегося высокомерным, а так же потому, что Рундштедт в узком кругу знакомых называл его не иначе как «ефрейтором». Он сумел не допустить сторонника нацистов Вальтера фон Рейхенау на пост главнокомандующего армии в 1934 и 1938. В 1938 году Рундштедт протестовал против преследования нацистами генерала Фрича. Кроме того, он оскорбил Гитлера, посоветовав ему не связываться с «этой негритянской задницей» Муссолини[1]. В результате этого Рундштедт был отправлен в отставку в чине генерал-полковника, что стало первой из его четырёх отставок.

Вторая мировая война

В сентябре 1939 года началась война, и фон Рундштедт был вновь призван в армию, чтобы возглавить группу армий «Юг» в ходе успешного захвата Польши. Награждён планками к Железным крестам (повторное награждение) и Рыцарским крестом.

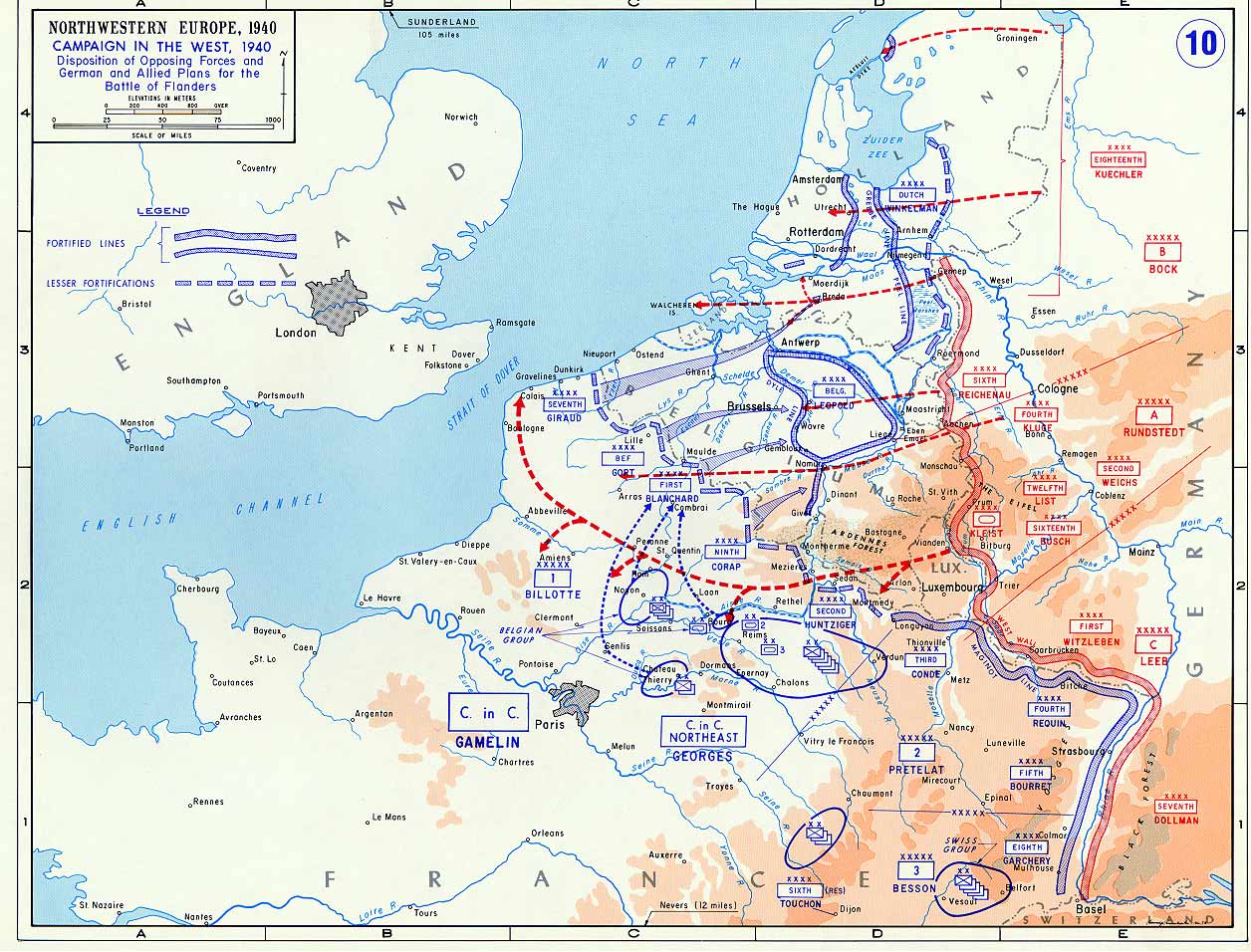

Во время французской кампании 1940 Рундштедт командовал группой армий «А», сыгравшей ключевую роль в захвате Франции. В соответствии с планом Манштейна[прим. 1], танковая группа Клейста прошла по Арденнским горам и вышла к Ла-Маншу, отрезав крупную группировку англо-французских войск в Бельгии, что и определило блестящий успех всей кампании. Однако приказа об атаке окруженных у Дюнкерка войск Рундштедт не отдал, что позволило англичанам эвакуировать с пляжей более 100 тыс. солдат. Фон Рунштедт и другие впоследствии утверждали, что это решение принадлежало Гитлеру и было основано на стремлении заключить с Великобританией мирный договор.

Во время французской кампании 1940 Рундштедт командовал группой армий «А», сыгравшей ключевую роль в захвате Франции. В соответствии с планом Манштейна[прим. 1], танковая группа Клейста прошла по Арденнским горам и вышла к Ла-Маншу, отрезав крупную группировку англо-французских войск в Бельгии, что и определило блестящий успех всей кампании. Однако приказа об атаке окруженных у Дюнкерка войск Рундштедт не отдал, что позволило англичанам эвакуировать с пляжей более 100 тыс. солдат. Фон Рунштедт и другие впоследствии утверждали, что это решение принадлежало Гитлеру и было основано на стремлении заключить с Великобританией мирный договор.

За успех во Франции фон Рундштедт в числе группы военачальников был произведён в фельдмаршалы (19 июля 1940)[прим. 2]. Принимал участие в разработке операции «Морской лев» по вторжению на Британские острова. Затем был командующим оккупационных сил во Франции и ответственным за береговую оборону в Нидерландах, Бельгии и Франции.

Вторжение в СССР

Несмотря на то, что Рундштедт с самого начала возражал против нападения на СССР[2], ему было поручено командование группой армий «Юг». Группа насчитывала 43 немецкие дивизии (из них 5 — танковых) и 14 — румынских. Большую часть сил группы составляла немоторизованная пехота, поэтому её продвижение было не столь быстрым, как у двух других групп вермахта. Тем не менее, армиям Рундштедта сопутствовал успех: уже на румынской границе было захвачено 150 тыс. пленных, около 2 тыс. танков и 2 тыс. орудий[3].

В начале августа 1941 года в боях под Уманью им удалось окружить крупные силы Южного и Юго-Западного фронтов РККА. Было взято более 100 тыс. пленных, около 300 танков и 800 орудий[4]. В сентябре войска Рундштедта, при поддержке 2-й танковой армии Гудериана, переброшенной с московского направления, окружили под Киевом основные силы Юго-Западного фронта. В плен попало более 660 тыс. солдат и офицеров РККА, захвачено 884 танка и более 3 тыс. орудий. После этого Рундштедт повернул 1-ю танковую армию Клейста на юго-восток, в тыл частям Южного фронта, сдерживавшим продвижение 11-й армии Манштейна в районе Мелитополя. 5 октября части Клейста вышли к Азовскому морю у Бердянска, взяв таким образом в окружение 18-ю армию Южного фронта. В результате сражения у c. Черниговка, окончившегося 10 октября, части Красной Армии понесли тяжёлые потери. В плен попало, по немецким данным, около 65 тысяч солдат и офицеров; командующий 18-й армией генерал-лейтенант А. К. Смирнов погиб [5]. Было также захвачено 125 танков и свыше 500 орудий[6]. После этого 11-я армия под командованием Э. фон Манштейна смогла беспрепятственно войти в Крым и продвинулась до Севастополя, однако взять город с ходу не удалось.

К началу ноября 1941 армии группы «Юг» заняли всю территорию Украины, Донбасса и большую часть территории Крыма. Рундштедт полагал, что следует остановиться до наступления холодов. Однако Гитлер настоял на продолжении наступления.

Вторая отставка

В ноябре фон Рундштедт перенёс сердечный приступ[прим. 3], но отказался от госпитализации, продолжил наступление и 21 ноября войска группы «Юг» заняли Ростова-на-Дону. Из-за ранних морозов на Дону раньше обычного встал лёд, и 25 ноября советские войска под командованием Тимошенко нанесли удар с юга, наступая по льду замёрзшей реки. После упорного и кровопролитного боя с 28 ноября немецкие войска оставили город.

Рундштедт запросил разрешения Гитлера отвести войска на зиму на естественный рубеж обороны на р. Миус в 70 км к западу от Ростова, но разрешения не получил. Тем не менее, Рундштедт отдал приказ к отходу. В тот же день Гитлер отстранил его от командования и назначил новым командующим группой «Юг» Вальтера фон Рейхенау. Однако, прибыв на место, Рейхенау подтвердил приказ к отступлению.

Гитлер чувствовал, что отставка самого опытного командующего немецкой армии была поспешной и вылетел в штаб-квартиру группы «Юг» в Полтаве для личного разбирательства (3 декабря). Здесь Рейхенау и Дитрих (командующий дивизией СС имени Гитлера, наступавшей на Ростов) объяснили Гитлеру, что решение Рундштедта об отступлении было единственно-правильным[прим. 4]. Гитлер признал свою ошибку и извинился перед Рундштедтом. Фельдмаршалу был предоставлен отпуск, и 5 декабря он вылетел в Германию. На Восточный фронт Рундштедт больше не возвращался.

Западный фронт

В марте 1942 года Гитлер вернул фон Рундштедта на службу и вновь назначил его командующим оккупационными войсками на Западе. Там он (с опозданием) убедился, что на всём Атлантическом побережье не существовало фортификационных сооружений, достойных упоминания. Только после того, как Эрвин Роммель поступил в подчинение фон Рундштедта, начались серьёзные фортификационные работы. В ходе обсуждения незадолго до высадки фон Рундштедт настаивал, что танковые подразделения должны находиться в тылу операции так, чтобы они могли быть быстро направлены в любой сектор, где могли появиться союзники. Гейр фон Швеппенбург (нем.), командующий танковыми частями, поддерживал его. Но Роммель настаивал на том, что танки должны размещаться вдоль береговой линии, сразу за зоной доступа артиллерии флота союзников, поскольку авиация союзников не позволит им двигаться. Находясь под влиянием своего успеха в боевых действиях в Африке, Роммель полагал, что авиация союзников не позволит двигаться днём и серьёзно осложнит перемещение ночью. Также он уверял, что высадка далеко на Западе (в частности, в Нормандии) не рассматривается союзниками, и туда можно направить небольшое количество танков. Хотя Рундштедт считал высадку в Нормандии маловероятной, он чувствовал, что это безумный риск. Но Роммель мог действовать по-своему, так как авторитет Рундштедта сильно упал из-за его безынициативности с момента назначения. Танковые дивизии были рассредоточены и только две были направлены на северное побережье Франции к западу от Сены, и только одна из них — в Нормандию, что привело к катастрофическим последствиям, когда началась высадка союзников. После Нормандской операции в июне 1944 года Рундштедт торопил Гитлера начать мирные переговоры с союзниками. В ответ Гитлер заменил его 1 июля 1944 фельдмаршалом Гюнтером фон Клюге, одновременно наградив Рундштедта Дубовыми Листьями к Рыцарскому кресту.

В марте 1942 года Гитлер вернул фон Рундштедта на службу и вновь назначил его командующим оккупационными войсками на Западе. Там он (с опозданием) убедился, что на всём Атлантическом побережье не существовало фортификационных сооружений, достойных упоминания. Только после того, как Эрвин Роммель поступил в подчинение фон Рундштедта, начались серьёзные фортификационные работы. В ходе обсуждения незадолго до высадки фон Рундштедт настаивал, что танковые подразделения должны находиться в тылу операции так, чтобы они могли быть быстро направлены в любой сектор, где могли появиться союзники. Гейр фон Швеппенбург (нем.), командующий танковыми частями, поддерживал его. Но Роммель настаивал на том, что танки должны размещаться вдоль береговой линии, сразу за зоной доступа артиллерии флота союзников, поскольку авиация союзников не позволит им двигаться. Находясь под влиянием своего успеха в боевых действиях в Африке, Роммель полагал, что авиация союзников не позволит двигаться днём и серьёзно осложнит перемещение ночью. Также он уверял, что высадка далеко на Западе (в частности, в Нормандии) не рассматривается союзниками, и туда можно направить небольшое количество танков. Хотя Рундштедт считал высадку в Нормандии маловероятной, он чувствовал, что это безумный риск. Но Роммель мог действовать по-своему, так как авторитет Рундштедта сильно упал из-за его безынициативности с момента назначения. Танковые дивизии были рассредоточены и только две были направлены на северное побережье Франции к западу от Сены, и только одна из них — в Нормандию, что привело к катастрофическим последствиям, когда началась высадка союзников. После Нормандской операции в июне 1944 года Рундштедт торопил Гитлера начать мирные переговоры с союзниками. В ответ Гитлер заменил его 1 июля 1944 фельдмаршалом Гюнтером фон Клюге, одновременно наградив Рундштедта Дубовыми Листьями к Рыцарскому кресту.

После заговора 20 июля, который возмутил фон Рундштедта, он согласился вместе с Гудерианом и Вильгельмом Кейтелем участвовать в армейском суде чести, в ходе которого были отправлены в отставку сотни нелояльных Гитлеру офицеров, часто по ничтожному подозрению. Это означало, что в отношении них больше не действуют законы военного времени, и их дела были переданы в Народную судебную палату. Многие были казнены.

В середине августа 1944 года фон Клюге покончил с собой, а фельдмаршал Модель был освобождён от должности через 18 дней после назначения командующим Западным фронтом, и Рундштедт 5 сентября 1944 был снова назначен командующим на Западе.

Там он быстро соединил войска и одержал победу над союзниками в Голландской операции. В феврале 1945 награждён Мечами к Рыцарскому кресту с Дубовыми Листьями.

Хотя он был командующим в ходе наступления на Антверпен (которое провалилось из-за перевеса союзников в Арденнской операции), он с самого начала был против этого наступления и по существу умыл руки. Он был снова смещён с командования в марте 1945 года, когда сказал Вильгельму Кейтелю, что Гитлеру лучше заключить мир с союзниками, чем продолжать безнадёжную войну.

После войны

Рундштедт был захвачен в плен 36-й американской пехотной дивизией 1 мая 1945 года. В ходе заключения советские следователи спросили его, какую битву в войне он считает решающей. От него ждали, что он скажет Сталинградская, но он сказал Битва за Британию, «раздражённые следователи закрыли блокноты и ушли»[7]. В ходе допросов Рундштедт перенёс ещё один сердечный приступ и был увезён в Британию, где его содержали в лагере военнопленных в Бридженте. Англичане считали его военным преступником. Обвинения против него включали организацию массовых убийств на оккупированных советских территориях. 10 октября 1941 года командующий 6-й полевой армией Вальтер фон Рейхенау издал свой печально знаменитый «приказ Рейхенау». Когда Рундштедт получил копию приказа, он её размножил и разослал командирам других армий как образец приказа, который они должны были отдать своим подчинённым. Также было зафиксировано его активное содействие Айнзатцгруппам. Когда его спрашивали по существу дела и представили изобличающие свидетельские показания от командира Айнзатцгруппы, Рундштедт только сказал, что для эсэсовца — дерзость «говорить в таком тоне о фельдмаршале», хотя он не мог оспорить эти показания. В конечном счёте он так и не предстал перед судом, как утверждают, из-за слабого здоровья, хотя американские следователи считали, что решение англичан основано на политических мотивах. Его освободили в июле 1948 года, и до своей смерти он жил в Ганновере.

Семья

22 января 1902 года женился на Луизе фон Гетц, и у них был только один ребёнок: Ханс Герд фон Рундштедт (1903—1948), бросивший военную карьеру и посвятивший себя архивному делу. У Ханса Герда, в отличие от его отца, было многочисленное потомство[8]

Напишите отзыв о статье "Рундштедт, Герд фон"

Примечания

- Примечания

- ↑ Во время французской кампании Манштейн занимал должность начальника штаба группы армий «А»

- ↑ Имея звание почётного полковника 18-го пехотного полка, Рундштедт часто носил полковничью форму и после присвоения звания фельдмаршала. Ошибки окружающих, не знавших его в лицо, доставляли Рундштедту искреннюю радость

- ↑ В это время Рудштедту было 65 лет и он был заядлым курильщиком табака

- ↑ Дитрих был старым членом партии и одно время - личным шофером Гитлера, поэтому пользовался особым доверием последнего

- Сноски

- ↑ David Irving. The Wsr Path: Hitler’s Germany, 1933—1939. NY, Viking Press, 1978

- ↑ C. Митчем. Фельдмаршалы Гитлера и их битвы. — Смоленск: Русич, 1999. — С. 395.

- ↑ J. Lucas «War on the Eastern front, 1941—1945» New York, Stein and Day, Publishers, 1979, стр. 176

- ↑ A. Seaton. The Russo-German War, 1941—1945, NY: Praeger, 1970, стр. 140

- ↑ (Paul Carell, «Hitler moves East», NY, Bantam Books, 1966., pp. 123—129)

- ↑ [Манштейн Э. «Утерянные победы (Глава 9. Крымская кампания)». — М.: ACT; 1999]

- ↑ Стивен Бунгей. Самый опасный враг: История Битвы за Британию. Лондон, 2000, стр. 386 (Bungay, Stephen. The Most Dangerous Enemy: A History of the Battle of Britain. London: Aurum Press, 2000.)

- ↑ [www.specialcamp11.co.uk/Leutnant%20Hans%20Gerd%20von%20Rundstedt.htm Leutnant Hans Gerd von Rundstedt]

Литература

- Гордиенко А. Н. Командиры Второй мировой войны. Т. 2. — Мн., 1998. — ISBN 985-437-627-3

- Correlli Barnett. [books.google.com/books?id=LLL81vhDAeUC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_book_other_versions_r&cad=10#v=onepage&q=&f=false Hitler's Generals]. — New York, NY: Grove Press, 1989. — 528 p. — ISBN 0-802-13994-9.

- Stephen Bungay (2000). The Most Dangerous Enemy: A History of the Battle of Britain. London: Aurum Press. ISBN 1-85410-721-6(hardcover), ISBN 1-85410-801-8(paperback 2002).

| ||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Рундштедт, Герд фон

Вокруг него в темноте стояли люди: верно, что то их очень занимало в нем. Ему рассказывали что то, расспрашивали о чем то, потом повели куда то, и он, наконец, очутился в углу балагана рядом с какими то людьми, переговаривавшимися с разных сторон, смеявшимися.– И вот, братцы мои… тот самый принц, который (с особенным ударением на слове который)… – говорил чей то голос в противуположном углу балагана.

Молча и неподвижно сидя у стены на соломе, Пьер то открывал, то закрывал глаза. Но только что он закрывал глаза, он видел пред собой то же страшное, в особенности страшное своей простотой, лицо фабричного и еще более страшные своим беспокойством лица невольных убийц. И он опять открывал глаза и бессмысленно смотрел в темноте вокруг себя.

Рядом с ним сидел, согнувшись, какой то маленький человек, присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, который отделялся от него при всяком его движении. Человек этот что то делал в темноте с своими ногами, и, несмотря на то, что Пьер не видал его лица, он чувствовал, что человек этот беспрестанно взглядывал на него. Присмотревшись в темноте, Пьер понял, что человек этот разувался. И то, каким образом он это делал, заинтересовало Пьера.

Размотав бечевки, которыми была завязана одна нога, он аккуратно свернул бечевки и тотчас принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вешала бечевку, другая уже принималась разматывать другую ногу. Таким образом аккуратно, круглыми, спорыми, без замедления следовавшими одно за другим движеньями, разувшись, человек развесил свою обувь на колышки, вбитые у него над головами, достал ножик, обрезал что то, сложил ножик, положил под изголовье и, получше усевшись, обнял свои поднятые колени обеими руками и прямо уставился на Пьера. Пьеру чувствовалось что то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях, в этом благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека, и он, не спуская глаз, смотрел на него.

– А много вы нужды увидали, барин? А? – сказал вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слезы. Маленький человек в ту же секунду, не давая Пьеру времени выказать свое смущение, заговорил тем же приятным голосом.

– Э, соколик, не тужи, – сказал он с той нежно певучей лаской, с которой говорят старые русские бабы. – Не тужи, дружок: час терпеть, а век жить! Вот так то, милый мой. А живем тут, слава богу, обиды нет. Тоже люди и худые и добрые есть, – сказал он и, еще говоря, гибким движением перегнулся на колени, встал и, прокашливаясь, пошел куда то.

– Ишь, шельма, пришла! – услыхал Пьер в конце балагана тот же ласковый голос. – Пришла шельма, помнит! Ну, ну, буде. – И солдат, отталкивая от себя собачонку, прыгавшую к нему, вернулся к своему месту и сел. В руках у него было что то завернуто в тряпке.

– Вот, покушайте, барин, – сказал он, опять возвращаясь к прежнему почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру несколько печеных картошек. – В обеде похлебка была. А картошки важнеющие!

Пьер не ел целый день, и запах картофеля показался ему необыкновенно приятным. Он поблагодарил солдата и стал есть.

– Что ж, так то? – улыбаясь, сказал солдат и взял одну из картошек. – А ты вот как. – Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру.

– Картошки важнеющие, – повторил он. – Ты покушай вот так то.

Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее этого.

– Нет, мне все ничего, – сказал Пьер, – но за что они расстреляли этих несчастных!.. Последний лет двадцати.

– Тц, тц… – сказал маленький человек. – Греха то, греха то… – быстро прибавил он, и, как будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали из него, он продолжал: – Что ж это, барин, вы так в Москве то остались?

– Я не думал, что они так скоро придут. Я нечаянно остался, – сказал Пьер.

– Да как же они взяли тебя, соколик, из дома твоего?

– Нет, я пошел на пожар, и тут они схватили меня, судили за поджигателя.

– Где суд, там и неправда, – вставил маленький человек.

– А ты давно здесь? – спросил Пьер, дожевывая последнюю картошку.

– Я то? В то воскресенье меня взяли из гошпиталя в Москве.

– Ты кто же, солдат?

– Солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирал. Нам и не сказали ничего. Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали.

– Что ж, тебе скучно здесь? – спросил Пьер.

– Как не скучно, соколик. Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище, – прибавил он, видимо, с тем, чтобы облегчить Пьеру обращение к нему. – Соколиком на службе прозвали. Как не скучать, соколик! Москва, она городам мать. Как не скучать на это смотреть. Да червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае: так то старички говаривали, – прибавил он быстро.

– Как, как это ты сказал? – спросил Пьер.

– Я то? – спросил Каратаев. – Я говорю: не нашим умом, а божьим судом, – сказал он, думая, что повторяет сказанное. И тотчас же продолжал: – Как же у вас, барин, и вотчины есть? И дом есть? Стало быть, полная чаша! И хозяйка есть? А старики родители живы? – спрашивал он, и хотя Пьер не видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой ласки в то время, как он спрашивал это. Он, видимо, был огорчен тем, что у Пьера не было родителей, в особенности матери.

– Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матушки! – сказал он. – Ну, а детки есть? – продолжал он спрашивать. Отрицательный ответ Пьера опять, видимо, огорчил его, и он поспешил прибавить: – Что ж, люди молодые, еще даст бог, будут. Только бы в совете жить…

– Да теперь все равно, – невольно сказал Пьер.

– Эх, милый человек ты, – возразил Платон. – От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся. – Он уселся получше, прокашлялся, видимо приготовляясь к длинному рассказу. – Так то, друг мой любезный, жил я еще дома, – начал он. – Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики, и наш дом, слава тебе богу. Сам сем батюшка косить выходил. Жили хорошо. Христьяне настоящие были. Случилось… – И Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали ь солдаты. – Что ж соколик, – говорил он изменяющимся от улыбки голосом, – думали горе, ан радость! Брату бы идти, кабы не мой грех. А у брата меньшого сам пят ребят, – а у меня, гляди, одна солдатка осталась. Была девочка, да еще до солдатства бог прибрал. Пришел я на побывку, скажу я тебе. Гляжу – лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках. Один Михайло, меньшой, дома. Батюшка и говорит: «Мне, говорит, все детки равны: какой палец ни укуси, все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайле бы идти». Позвал нас всех – веришь – поставил перед образа. Михайло, говорит, поди сюда, кланяйся ему в ноги, и ты, баба, кланяйся, и внучата кланяйтесь. Поняли? говорит. Так то, друг мой любезный. Рок головы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету. Так то. – И Платон пересел на своей соломе.

Помолчав несколько времени, Платон встал.

– Что ж, я чай, спать хочешь? – сказал он и быстро начал креститься, приговаривая:

– Господи, Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра, господи Иисус Христос, Никола угодник! Фрола и Лавра, господи Иисус Христос – помилуй и спаси нас! – заключил он, поклонился в землю, встал и, вздохнув, сел на свою солому. – Вот так то. Положи, боже, камушком, подними калачиком, – проговорил он и лег, натягивая на себя шинель.

– Какую это ты молитву читал? – спросил Пьер.

– Ась? – проговорил Платон (он уже было заснул). – Читал что? Богу молился. А ты рази не молишься?

– Нет, и я молюсь, – сказал Пьер. – Но что ты говорил: Фрола и Лавра?

– А как же, – быстро отвечал Платон, – лошадиный праздник. И скота жалеть надо, – сказал Каратаев. – Вишь, шельма, свернулась. Угрелась, сукина дочь, – сказал он, ощупав собаку у своих ног, и, повернувшись опять, тотчас же заснул.

Наружи слышались где то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпенью Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе.

В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было двадцать три человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.

Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые.

Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет; но зубы его, ярко белые и крепкие, которые все выкатывались своими двумя полукругами, когда он смеялся (что он часто делал), были все хороши и целы; ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости.

Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.

Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром а вечером он, ложась, говорил: «Положи, господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «Лег – свернулся, встал – встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, парил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно.

Попав в плен и обросши бородою, он, видимо, отбросил от себя все напущенное на него, чуждое, солдатское и невольно возвратился к прежнему, крестьянскому, народному складу.

– Солдат в отпуску – рубаха из порток, – говаривал он. Он неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний «христианского», как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большей частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати.

Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые, Пьеру казалось, он сам выдумывал; но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам (всё одни и те же) один солдат, но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушая такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком – не с известным каким нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву.

Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом; его звали соколик или Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда.

Платон Каратаев ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит.

Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад, – так же, как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было: «родимая, березанька и тошненько мне», но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.

Получив от Николая известие о том, что брат ее находится с Ростовыми, в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговариванья тетки, тотчас же собралась ехать, и не только одна, но с племянником. Трудно ли, нетрудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать: ее обязанность была не только самой быть подле, может быть, умирающего брата, но и сделать все возможное для того, чтобы привезти ему сына, и она поднялась ехать. Если князь Андрей сам не уведомлял ее, то княжна Марья объясняла ото или тем, что он был слишком слаб, чтобы писать, или тем, что он считал для нее и для своего сына этот длинный переезд слишком трудным и опасным.

В несколько дней княжна Марья собралась в дорогу. Экипажи ее состояли из огромной княжеской кареты, в которой она приехала в Воронеж, брички и повозки. С ней ехали m lle Bourienne, Николушка с гувернером, старая няня, три девушки, Тихон, молодой лакей и гайдук, которого тетка отпустила с нею.

Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Марья: на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, по неимению везде почтовых лошадей, очень труден и около Рязани, где, как говорили, показывались французы, даже опасен.

Во время этого трудного путешествия m lle Bourienne, Десаль и прислуга княжны Марьи были удивлены ее твердостью духа и деятельностью. Она позже всех ложилась, раньше всех вставала, и никакие затруднения не могли остановить ее. Благодаря ее деятельности и энергии, возбуждавшим ее спутников, к концу второй недели они подъезжали к Ярославлю.

- Родившиеся 12 декабря

- Родившиеся в 1875 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Ашерслебене

- Умершие 24 февраля

- Умершие в 1953 году

- Умершие в Ганновере

- Кавалеры Рыцарского креста с Дубовыми Листьями и Мечами

- Кавалеры Рыцарского креста

- Кавалеры Железного креста 1 класса

- Кавалеры Железного креста 2 класса

- Кавалеры Ордена Михая Храброго

- Кавалеры Большого креста ордена Короны Италии

- Кавалеры ордена Короны (Пруссия)

- Награждённые орденом Альбрехта

- Награждённые почётным крестом ветерана войны

- Кавалеры ордена Белого сокола

- Награждённые медалью «В память 1 октября 1938»

- Кавалеры ордена Саксен-Эрнестинского дома 1 класса

- Награждённые Баварским орденом «За военные заслуги»

- Кавалеры ордена Дома Гогенцоллернов

- Награждённые медалью «За выслугу лет в вермахте»

- Награждённые Крестом Военных заслуг (Австро-Венгрия)

- Награждённые Галлиполийской звездой

- Германские генерал-фельдмаршалы

- Участники Первой мировой войны

- Участники Второй мировой войны

- Упомянутые в вермахтберихте

- Военнопленные Германии

- Похороненные в Ганновере