Салтыков, Николай Иванович

Николай Иванович Салтыков<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;"> </td></tr> </td></tr>

<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Художник И.-А. Тишбейн, 1780 год.</td></tr> | |||||||

| |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| март — сентябрь 1812 | |||||||

| Монарх: | Александр I | ||||||

| Предшественник: | Румянцев, Николай Петрович | ||||||

| Преемник: | Вязмитинов, Сергей Кузьмич | ||||||

| Рождение: | 31 октября (11 ноября) 1736 | ||||||

| Смерть: | 30 мая (11 июня) 1816 (79 лет) | ||||||

| Военная служба | |||||||

| Звание: | генерал-фельдмаршал | ||||||

| Сражения: | Рейнский поход (1748) Семилетняя война Русско-турецкая война (1768—1774) | ||||||

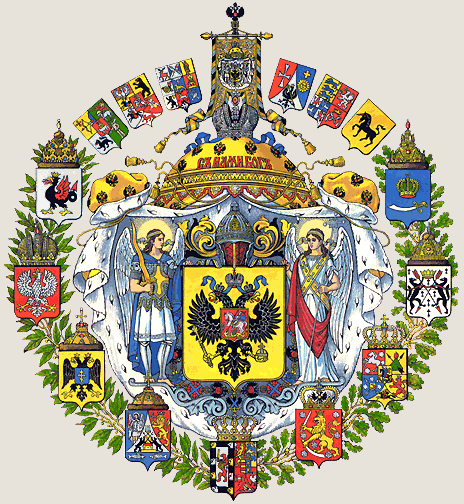

| Награды: |

Орден Кармельской Богоматери и Святого Лазаря Иерусалимского (Франция) | ||||||

Граф (1790), затем (с 1814) светлейший князь Никола́й Ива́нович Салтыко́в (1736—1816) — виднейший царедворец своего времени, официальный воспитатель великих князей Александра и Константина Павловичей, родоначальник княжеской ветви Салтыковых.

Павел I в знак признания былых военных заслуг сделал его генерал-фельдмаршалом, хотя Салтыков вышел в отставку, не имея сорока лет от роду, и последний раз был на поле боя за четверть века до этого назначения.

Содержание

Происхождение

Отец его, генерал-аншеф Иван Алексеевич, был сыном троюродного брата императрицы Анны Иоанновны и внуком П. С. Салтыкова, первого астраханского и смоленского губернатора. Мать — графиня Анастасия Петровна Толстая — приходилась внучкой петровскому сподвижнику П. А. Толстому. Сестра Наталья была женой сановника А. П. Мельгунова; им принадлежал в столице целый Мельгунов остров (ныне Елагин). Брат Алексей, тамбовский наместник, выстроил подмосковную усадьбу Молоди. Среди двоюродных братьев — Дмитрий, Николай и Пётр Толстые. Известная «Салтычиха» была женой его дяди Глеба Алексеевича; после смерти её детей Н. И. Салтыков унаследовал имение Красное-на-Пахре.

Военная карьера

Николай Салтыков начал службу рядовым лейб-гвардии Семёновского полка, вступив в который в 1748 году, вместе с отцом участвовал в походе русского корпуса на Рейн. Во время Семилетней войны участвовал во многих сражениях с прусскими войсками. После победы при Кунерсдорфе над Фридрихом II, был послан в Санкт-Петербург с донесением главнокомандующего о победе и произведён в полковники. В 1761 году под командованием Румянцева сражался при взятии Кольберга. Император Пётр III произвёл Салтыкова в генерал-майоры.

Именным Высочайшим указом 12 мая 1763 году Салтыков был назначен начальником отряда, состоявшего из трех пехотных и одного кавалерийского полков, отправляемого в Польшу для поддержания партии Чарторижских, которым грозила опасность от приверженцев короля Августа III. В Польше Салтыков поступил со своим отрядом в распоряжение посла графа Кейзерлинга, согласно с указаниями которого и должен был действовать. Поручение было весьма серьёзное, требовавшее от начальника отряда большого такта. До военных действий, на этот раз, дело не дошло, и Салтыков, как видно из письма императрицы Екатерины 19 авг. 1763 г., получил приказание возвратиться с отрядом в Россию.

Одновременно с этим императрица поручала ему постараться вернуть в Россию скрывающихся в польских пределах беглых русских солдат и крестьян, «разведывая, где таковые находятся укрывающиеся, и сыскивая с собой забирать, не употребляя никакой строгости и озлобления обывателям». Всем беглым, большинство которых были старообрядцы, приказано было объявлять полное прощение. В последующие годы, включительно по 1768 год, русские войска, под начальством Салтыкова, ещё несколько раз входили в Польшу, где благодаря относительной мягкости не вызвали отторжения местных жителей. В 1766 году за деятельную службу Салтыкову был пожалован орден Святой Анны, в 1768 году чин генерал-поручика.

Затем Салтыков принял участие в русско-турецкой войне. В 1769 году содействовал князю Голицыну в осаде и занятии Хотина, командуя отдельным деташаментом, он между прочим производил рекогносцировку, с целью подробнейшего определения неприятельских сил. В Хотин русские войска вступили 10 сентября. Собственноручное письмо императрицы 20 сентября 1769 года, в котором ему жалуется орден Св. Александра Невского, свидетельствует об отличном отзыве о нем главнокомандующего.

Этим походом заканчивается боевая деятельность Салтыкова. Вскоре после взятии Хотина он, по причине расстроенного здоровья, оставил армию и уехал за границу, где провел три года, посетив Берлин и Париж[1].

Посредник между Павлом и Екатериной

По возвращении на родину Салтыков был осыпан милостями Екатерины. В апреле 1773 года получил чин генерал-аншефа и пост вице-президента Военной коллегии с повелением находиться при наследнике цесаревиче Павле Петровиче вместо графа Никиты Ивановича Панина.

По возвращении на родину Салтыков был осыпан милостями Екатерины. В апреле 1773 года получил чин генерал-аншефа и пост вице-президента Военной коллегии с повелением находиться при наследнике цесаревиче Павле Петровиче вместо графа Никиты Ивановича Панина.

5 ноября 1773 года, в письме к Салтыкову, императрица писала: «…Я вас избрала, чтобы быть при сыне моем, а на какой ноге и при какой должности, о том завтра поутру, в десятом часу, когда вы ко мне придете, я сама с вами изъяснюсь». В письме же к сыну, в котором императрица уведомляет его о назначении Салтыкова, она, между прочим, пишет: «при тебе будет лицо значительное и не для того только, чтобы придать важности твоим выходам, но и для того, чтобы оно держало в порядке людей, назначенных к твоему двору… Чрез него к тебе будут представляться иностранцы и другие лица, он будет заведовать твоим столом и прислугой, смотреть за порядком и за необходимою внешностью твоего двора. Этот человек исполненный честности и кротости и везде, где он ни служил, им были довольны. Я определяю тебе Салтыкова, который не называясь гофмаршалом твоего двора, будет исполнять эту должность, как увидишь из приложенной записки, излагающей его обязанности».

Поначалу Павел с недоверием принял человека, приставленного матерью наблюдать за ним. Однако этот прирождённый царедворец умел отлично приспособляться к самым затруднительным обстоятельствам: «никогда ни к чему открыто не стремился, но всегда добивался того, чего ему втайне хотелось», как пишет Ф. Головкин. В отличие от большинства близких к Павлу людей, Салтыков пользовался одинаковым расположением как императрицы, так и её наследника, а также по мере сил поддерживал между ними добрые отношения.

Вместе с великим князем Павлом Петровичем Салтыков посетил в 1776 году Берлин, где состоялось обручение великого князя с племянницей прусского короля принцессой Вюртембергской, а в 1781 и 1782 годах сопровождал великокняжескую семью в её путешествии по Европе. 24 ноября 1782 года Екатерина II наградила Салтыкова орденом Святого Андрея Первозванного и произвела затем в генерал-адъютанты и подполковники лейб-гвардии Семёновского полка, назначив сенатором и членом совета при высочайшем дворе.

Воспитатель престолонаследников

В марте 1784 года императрица поручила Салтыкову воспитание своих внуков Александра и Константина. Это назначение сильно возвысило его в глазах света, тем более что, по словам Ф. Ф. Вигеля, «старый царедворец, желая в будущем еще более умножить кредит свой, маленьких наследников престола умел окружить малолетными же сыновьями своими, близкими и дальними родственниками»[2].

В марте 1784 года императрица поручила Салтыкову воспитание своих внуков Александра и Константина. Это назначение сильно возвысило его в глазах света, тем более что, по словам Ф. Ф. Вигеля, «старый царедворец, желая в будущем еще более умножить кредит свой, маленьких наследников престола умел окружить малолетными же сыновьями своими, близкими и дальними родственниками»[2].

Отлично изучив к тому времени придворную «науку», Салтыков заботился главным образом о том, чтобы приучить своих воспитанников к лавированию между противоречивыми требованиями царственной бабки и родителей. В других же отношениях современники не считали его способным к воспитанию детей[3]. Некоторые биографы возлагают ответственность за уклончивый и скрытный нрав Александра I именно на его наставника Салтыкова.

21 мая 1788 года Салтыков получил орден Святого Владимира большого креста первой степени. В 1790 году, в дни празднования мира со Швецией, Николай Иванович получил титул графа Российской империи, а затем — 5 тыс. крестьянских душ на присоединенных к России польских территориях. За воспитание великих князей ему был подарен дом в Санкт-Петербурге, 100 тыс. руб. и 25 тыс. руб. годового пенсиона. После смерти Г. А. Потёмкина в 1791 году он был назначен исполняющим должность президента Военной коллегии.

Салтыков, как считается, содействовал сближению престарелой императрицы с Платоном Зубовым[4]. В последние годы долгого царствования влияние его достигло при дворе своего зенита. «Вообще, кроме тех дел, в которых он сам с удивительным искусством умудрялся не принимать участия, ничего не происходило при современном ему дворе, в чём он так или иначе не был замешан своими интригами», — свидетельствовал о том времени граф Ф. Г. Головкин.

Последние почести

Вступив на престол, император Павел I в знак уважения произвёл графа Салтыкова 8 ноября 1796 года в чин генерал-фельдмаршала с назначением президентом Военной коллегии, а в 1799 году поручиком и гофмейстером ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Однако реального влияния на дела при своём воспитаннике граф не имел.

А. М. Грибовский утверждал, что, когда Салтыков докладывал императору дела высшей государственной важности, то всегда поддерживал господствующее мнение, «в делах же, собственно ему порученных, управляем был письмоводителем, а в домашних супругою неограниченно; писал собственною рукою по старинному, затруднительно».

Александр I в день своей коронации удостоил графа своим портретом, украшенным алмазами. С началом наполеоновских войн Салтыкову было поручено управление комитетом учрежденного земского войска. В год Отечественной войны с 29 марта — председатель Государственного совета и Комитета министров[5].

Во время заграничных походов русской армии в 1813—1814 годах, когда Александр I находился при армии, Салтыков фактически занимал пост регента Российского государства. После возвращения царя в Санкт-Петербург он был возведен 30 августа 1814 года в княжеское достоинство Российской империи с титулом светлости.

Владения

Помимо известного дома на Дворцовой набережной, в последние свои годы (1814-16) князь Салтыков занимал ещё в столице особняк по адресу: Большая Морская улица, 33.

Из загородных имений Салтыкова наиболее примечательно Черкутино (Черкватино) в сорока верстах от Владимира; там родился М. М. Сперанский. Усадьба была до неузнаваемости перестроена в советское время. Сейчас пустует и если ей не дадут надлежащий уход, может быть утеряна.

Мемуарные свидетельства

«Лицо имел всегда осклабленное; тупей высокий, причесанный по тому времени с пудрою и помадою; носил на ноге фонтанель и от того ходя прихрамывал; когда стоял, то часто нижнее своё платье с левой стороны подергивал; мундир носил военный, зеленый, равно как и камзол; был всегда нараспашку; вместо сапогов носил черные штиблеты и подпирался костыльком; был очень набожен и долго по утрам молился», — так описывал Салтыкова в конце екатерининской эпохи статс-секретарь Грибовский.

«Лицо имел всегда осклабленное; тупей высокий, причесанный по тому времени с пудрою и помадою; носил на ноге фонтанель и от того ходя прихрамывал; когда стоял, то часто нижнее своё платье с левой стороны подергивал; мундир носил военный, зеленый, равно как и камзол; был всегда нараспашку; вместо сапогов носил черные штиблеты и подпирался костыльком; был очень набожен и долго по утрам молился», — так описывал Салтыкова в конце екатерининской эпохи статс-секретарь Грибовский.

Ф. П. Толстой в своих записках представляет Салтыкова как «маленького роста старичка, худощавого, сгорбленного, с длинным носом и в военном мундире; он ходил всегда поддергивая штаны, как будто боясь, что они свалятся; это было очень смешно и карикатурно». Относительно религиозности старого князя Толстой держится мнения, что «он был большой ханжа: носил на шее, кроме креста, множество маленьких финифтяных образков, носил их даже во всех карманах»[6].

Сходное описание находим и у графа Головкина: «Это был человек небольшого роста, с жёлтым лицом, очень живыми глазами, вежливыми манерами и притворным подергиванием лицевых мускулов, благодаря чему он мог придавать своему лицу желательное выражение и подготовлять ответы на щекотливые вопросы, не признавая при этом ни веры, ни правды, кроме как для своих ближних и для самого себя, и обладая позорной алчностью и неизменным лукавством».

По мнению князя И. М. Долгорукова, Салтыков «внутренне любил только себя и не способен был благодетельствовать, когда требовалась на то некоторая упругость в характере, настойчивость в поступках и твердость в правилах». Другие мемуаристы отмечают его уклончивость, хитрость, умение жить и ладить с людьми самых несхожих характеров[3].

Семья

В домашних делах «паркетный фельдмаршал» полностью подчинялся влиянию своей жены (с 1762 года) Натальи Владимировны, урождённой княжны Долгоруковой (1737—1812), дочери князя Владимира Петровича и княжны Елены Васильевны Хилковой. В браке имели трёх сыновей:

В домашних делах «паркетный фельдмаршал» полностью подчинялся влиянию своей жены (с 1762 года) Натальи Владимировны, урождённой княжны Долгоруковой (1737—1812), дочери князя Владимира Петровича и княжны Елены Васильевны Хилковой. В браке имели трёх сыновей:

- Дмитрий Николаевич (1767—1826), был слепым от рождения, действительный камергер, отец писателя и художника А. Д. Салтыкова.

- Александр Николаевич (1775—1837), тайный советник.

- Сергей Николаевич (1777—1828), действительный тайный советник[7].

Напишите отзыв о статье "Салтыков, Николай Иванович"

Примечания

- ↑ Сухарева О.В. [www.hronos.km.ru/biograf/bio_s/saltyk_ni.html Кто был кто в России от Петра I до Павла I]. — М.: АСТ, 2005. — С. 704. — ISBN 5-17-023261-6.

- ↑ Вигель Ф. Ф. Записки. Кембридж, 1974. С. 70.

- ↑ 1 2 «Русские портреты XVIII и XIX столетий». Т. 2. № 107

- ↑ books.google.ru/books?id=BmM_wj6rP_EC&pg=PA485

- ↑ Салтыков, Николай Иванович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Толстой Ф. П. Записки графа Ф. П. Толстого, товарища президента Императорской Академии художеств // Русская старина, 1873. — Т. 7. — № 1. — С. 24-51.

- ↑ Волков С. В., Генералитет Российской империи. М.: Центрполиграф, 2009. Т. 2. С. 450

Литература

- Бантыш-Каменский, Д. Н. 30-й генерал-фельдмаршал князь Николай Иванович Салтыков // [militera.lib.ru/bio/bantysh-kamensky/33.html Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. В 4-х частях. Репринтное воспроизведение издания 1840 года]. — М.: Культура, 1991.

- Много сведений о Салтыкове содержат мемуары его секретаря и адъютанта Массона.

Ссылки

- Салтыков, Николай Иванович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Салтыков Николай Иванович — статья из Большой советской энциклопедии.

- [www.memoirs.ru/rarhtml/1098Ek2Sal.htm Письма императрицы Екатерины II к Н. И. Салтыкову. 1763—1796] // Русский архив, 1864. — Вып. 9. — Стб. 925—988.

Отрывок, характеризующий Салтыков, Николай Иванович

Главноуправляющий, в утешение этих потерь, представил Пьеру расчет о том, что, несмотря на эти потери, доходы его не только не уменьшатся, но увеличатся, если он откажется от уплаты долгов, оставшихся после графини, к чему он не может быть обязан, и если он не будет возобновлять московских домов и подмосковной, которые стоили ежегодно восемьдесят тысяч и ничего не приносили.– Да, да, это правда, – сказал Пьер, весело улыбаясь. – Да, да, мне ничего этого не нужно. Я от разоренья стал гораздо богаче.

Но в январе приехал Савельич из Москвы, рассказал про положение Москвы, про смету, которую ему сделал архитектор для возобновления дома и подмосковной, говоря про это, как про дело решенное. В это же время Пьер получил письмо от князя Василия и других знакомых из Петербурга. В письмах говорилось о долгах жены. И Пьер решил, что столь понравившийся ему план управляющего был неверен и что ему надо ехать в Петербург покончить дела жены и строиться в Москве. Зачем было это надо, он не знал; но он знал несомненно, что это надо. Доходы его вследствие этого решения уменьшались на три четверти. Но это было надо; он это чувствовал.

Вилларский ехал в Москву, и они условились ехать вместе.

Пьер испытывал во все время своего выздоровления в Орле чувство радости, свободы, жизни; но когда он, во время своего путешествия, очутился на вольном свете, увидал сотни новых лиц, чувство это еще более усилилось. Он все время путешествия испытывал радость школьника на вакации. Все лица: ямщик, смотритель, мужики на дороге или в деревне – все имели для него новый смысл. Присутствие и замечания Вилларского, постоянно жаловавшегося на бедность, отсталость от Европы, невежество России, только возвышали радость Пьера. Там, где Вилларский видел мертвенность, Пьер видел необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу, на этом пространстве, поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого народа. Он не противоречил Вилларскому и, как будто соглашаясь с ним (так как притворное согласие было кратчайшее средство обойти рассуждения, из которых ничего не могло выйти), радостно улыбался, слушая его.

Так же, как трудно объяснить, для чего, куда спешат муравьи из раскиданной кочки, одни прочь из кочки, таща соринки, яйца и мертвые тела, другие назад в кочку – для чего они сталкиваются, догоняют друг друга, дерутся, – так же трудно было бы объяснить причины, заставлявшие русских людей после выхода французов толпиться в том месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же, как, глядя на рассыпанных вокруг разоренной кочки муравьев, несмотря на полное уничтожение кочки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности копышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кочки, – так же и Москва, в октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церквей, ни святынь, ни богатств, ни домов, была та же Москва, какою она была в августе. Все было разрушено, кроме чего то невещественного, но могущественного и неразрушимого.

Побуждения людей, стремящихся со всех сторон в Москву после ее очищения от врага, были самые разнообразные, личные, и в первое время большей частью – дикие, животные. Одно только побуждение было общее всем – это стремление туда, в то место, которое прежде называлось Москвой, для приложения там своей деятельности.

Через неделю в Москве уже было пятнадцать тысяч жителей, через две было двадцать пять тысяч и т. д. Все возвышаясь и возвышаясь, число это к осени 1813 года дошло до цифры, превосходящей население 12 го года.

Первые русские люди, которые вступили в Москву, были казаки отряда Винцингероде, мужики из соседних деревень и бежавшие из Москвы и скрывавшиеся в ее окрестностях жители. Вступившие в разоренную Москву русские, застав ее разграбленною, стали тоже грабить. Они продолжали то, что делали французы. Обозы мужиков приезжали в Москву с тем, чтобы увозить по деревням все, что было брошено по разоренным московским домам и улицам. Казаки увозили, что могли, в свои ставки; хозяева домов забирали все то, что они находили и других домах, и переносили к себе под предлогом, что это была их собственность.

Но за первыми грабителями приезжали другие, третьи, и грабеж с каждым днем, по мере увеличения грабителей, становился труднее и труднее и принимал более определенные формы.

Французы застали Москву хотя и пустою, но со всеми формами органически правильно жившего города, с его различными отправлениями торговли, ремесел, роскоши, государственного управления, религии. Формы эти были безжизненны, но они еще существовали. Были ряды, лавки, магазины, лабазы, базары – большинство с товарами; были фабрики, ремесленные заведения; были дворцы, богатые дома, наполненные предметами роскоши; были больницы, остроги, присутственные места, церкви, соборы. Чем долее оставались французы, тем более уничтожались эти формы городской жизни, и под конец все слилось в одно нераздельное, безжизненное поле грабежа.

Грабеж французов, чем больше он продолжался, тем больше разрушал богатства Москвы и силы грабителей. Грабеж русских, с которого началось занятие русскими столицы, чем дольше он продолжался, чем больше было в нем участников, тем быстрее восстановлял он богатство Москвы и правильную жизнь города.

Кроме грабителей, народ самый разнообразный, влекомый – кто любопытством, кто долгом службы, кто расчетом, – домовладельцы, духовенство, высшие и низшие чиновники, торговцы, ремесленники, мужики – с разных сторон, как кровь к сердцу, – приливали к Москве.

Через неделю уже мужики, приезжавшие с пустыми подводами, для того чтоб увозить вещи, были останавливаемы начальством и принуждаемы к тому, чтобы вывозить мертвые тела из города. Другие мужики, прослышав про неудачу товарищей, приезжали в город с хлебом, овсом, сеном, сбивая цену друг другу до цены ниже прежней. Артели плотников, надеясь на дорогие заработки, каждый день входили в Москву, и со всех сторон рубились новые, чинились погорелые дома. Купцы в балаганах открывали торговлю. Харчевни, постоялые дворы устраивались в обгорелых домах. Духовенство возобновило службу во многих не погоревших церквах. Жертвователи приносили разграбленные церковные вещи. Чиновники прилаживали свои столы с сукном и шкафы с бумагами в маленьких комнатах. Высшее начальство и полиция распоряжались раздачею оставшегося после французов добра. Хозяева тех домов, в которых было много оставлено свезенных из других домов вещей, жаловались на несправедливость своза всех вещей в Грановитую палату; другие настаивали на том, что французы из разных домов свезли вещи в одно место, и оттого несправедливо отдавать хозяину дома те вещи, которые у него найдены. Бранили полицию; подкупали ее; писали вдесятеро сметы на погоревшие казенные вещи; требовали вспомоществований. Граф Растопчин писал свои прокламации.

В конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Он съездил к графу Растопчину, к некоторым знакомым, вернувшимся в Москву, и собирался на третий день ехать в Петербург. Все торжествовали победу; все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады; все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Пьер чувствовал себя особенно дружелюбно расположенным ко всем людям, которых он встречал; но невольно теперь он держал себя со всеми людьми настороже, так, чтобы не связать себя чем нибудь. Он на все вопросы, которые ему делали, – важные или самые ничтожные, – отвечал одинаково неопределенно; спрашивали ли у него: где он будет жить? будет ли он строиться? когда он едет в Петербург и возьмется ли свезти ящичек? – он отвечал: да, может быть, я думаю, и т. д.

О Ростовых он слышал, что они в Костроме, и мысль о Наташе редко приходила ему. Ежели она и приходила, то только как приятное воспоминание давно прошедшего. Он чувствовал себя не только свободным от житейских условий, но и от этого чувства, которое он, как ему казалось, умышленно напустил на себя.

На третий день своего приезда в Москву он узнал от Друбецких, что княжна Марья в Москве. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем не сгоревшем доме на Вздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней.

Дорогой к княжне Марье Пьер не переставая думал о князе Андрее, о своей дружбе с ним, о различных с ним встречах и в особенности о последней в Бородине.

«Неужели он умер в том злобном настроении, в котором он был тогда? Неужели не открылось ему перед смертью объяснение жизни?» – думал Пьер. Он вспомнил о Каратаеве, о его смерти и невольно стал сравнивать этих двух людей, столь различных и вместе с тем столь похожих по любви, которую он имел к обоим, и потому, что оба жили и оба умерли.

В самом серьезном расположении духа Пьер подъехал к дому старого князя. Дом этот уцелел. В нем видны были следы разрушения, но характер дома был тот же. Встретивший Пьера старый официант с строгим лицом, как будто желая дать почувствовать гостю, что отсутствие князя не нарушает порядка дома, сказал, что княжна изволили пройти в свои комнаты и принимают по воскресеньям.

– Доложи; может быть, примут, – сказал Пьер.

– Слушаю с, – отвечал официант, – пожалуйте в портретную.

Через несколько минут к Пьеру вышли официант и Десаль. Десаль от имени княжны передал Пьеру, что она очень рада видеть его и просит, если он извинит ее за бесцеремонность, войти наверх, в ее комнаты.

В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто то с нею, в черном платье. Пьер помнил, что при княжне всегда были компаньонки. Кто такие и какие они, эти компаньонки, Пьер не знал и не помнил. «Это одна из компаньонок», – подумал он, взглянув на даму в черном платье.

Княжна быстро встала ему навстречу и протянула руку.

– Да, – сказала она, всматриваясь в его изменившееся лицо, после того как он поцеловал ее руку, – вот как мы с вами встречаемся. Он и последнее время часто говорил про вас, – сказала она, переводя свои глаза с Пьера на компаньонку с застенчивостью, которая на мгновение поразила Пьера.

– Я так была рада, узнав о вашем спасенье. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени. – Опять еще беспокойнее княжна оглянулась на компаньонку и хотела что то сказать; но Пьер перебил ее.

– Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него, – сказал он. – Я считал его убитым. Все, что я узнал, я узнал от других, через третьи руки. Я знаю только, что он попал к Ростовым… Какая судьба!

Пьер говорил быстро, оживленно. Он взглянул раз на лицо компаньонки, увидал внимательно ласково любопытный взгляд, устремленный на него, и, как это часто бывает во время разговора, он почему то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье – милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.

Но когда он сказал последние слова о Ростовых, замешательство в лице княжны Марьи выразилось еще сильнее. Она опять перебежала глазами с лица Пьера на лицо дамы в черном платье и сказала:

– Вы не узнаете разве?

Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с черными глазами и странным ртом, лицо компаньонки. Что то родное, давно забытое и больше чем милое смотрело на него из этих внимательных глаз.

«Но нет, это не может быть, – подумал он. – Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она. Это только воспоминание того». Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо, с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, – улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастием, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это была Наташа, и он любил ее.

В первую же минуту Пьер невольно и ей, и княжне Марье, и, главное, самому себе сказал неизвестную ему самому тайну. Он покраснел радостно и страдальчески болезненно. Он хотел скрыть свое волнение. Но чем больше он хотел скрыть его, тем яснее – яснее, чем самыми определенными словами, – он себе, и ей, и княжне Марье говорил, что он любит ее.

«Нет, это так, от неожиданности», – подумал Пьер. Но только что он хотел продолжать начатый разговор с княжной Марьей, он опять взглянул на Наташу, и еще сильнейшая краска покрыла его лицо, и еще сильнейшее волнение радости и страха охватило его душу. Он запутался в словах и остановился на середине речи.

Пьер не заметил Наташи, потому что он никак не ожидал видеть ее тут, но он не узнал ее потому, что происшедшая в ней, с тех пор как он не видал ее, перемена была огромна. Она похудела и побледнела. Но не это делало ее неузнаваемой: ее нельзя было узнать в первую минуту, как он вошел, потому что на этом лице, в глазах которого прежде всегда светилась затаенная улыбка радости жизни, теперь, когда он вошел и в первый раз взглянул на нее, не было и тени улыбки; были одни глаза, внимательные, добрые и печально вопросительные.

Смущение Пьера не отразилось на Наташе смущением, но только удовольствием, чуть заметно осветившим все ее лицо.

– Она приехала гостить ко мне, – сказала княжна Марья. – Граф и графиня будут на днях. Графиня в ужасном положении. Но Наташе самой нужно было видеть доктора. Ее насильно отослали со мной.

– Да, есть ли семья без своего горя? – сказал Пьер, обращаясь к Наташе. – Вы знаете, что это было в тот самый день, как нас освободили. Я видел его. Какой был прелестный мальчик.

Наташа смотрела на него, и в ответ на его слова только больше открылись и засветились ее глаза.

– Что можно сказать или подумать в утешенье? – сказал Пьер. – Ничего. Зачем было умирать такому славному, полному жизни мальчику?

– Да, в наше время трудно жить бы было без веры… – сказала княжна Марья.

– Да, да. Вот это истинная правда, – поспешно перебил Пьер.

– Отчего? – спросила Наташа, внимательно глядя в глаза Пьеру.

– Как отчего? – сказала княжна Марья. – Одна мысль о том, что ждет там…

Наташа, не дослушав княжны Марьи, опять вопросительно поглядела на Пьера.

– И оттого, – продолжал Пьер, – что только тот человек, который верит в то, что есть бог, управляющий нами, может перенести такую потерю, как ее и… ваша, – сказал Пьер.

Наташа раскрыла уже рот, желая сказать что то, но вдруг остановилась. Пьер поспешил отвернуться от нее и обратился опять к княжне Марье с вопросом о последних днях жизни своего друга. Смущение Пьера теперь почти исчезло; но вместе с тем он чувствовал, что исчезла вся его прежняя свобода. Он чувствовал, что над каждым его словом, действием теперь есть судья, суд, который дороже ему суда всех людей в мире. Он говорил теперь и вместе с своими словами соображал то впечатление, которое производили его слова на Наташу. Он не говорил нарочно того, что бы могло понравиться ей; но, что бы он ни говорил, он с ее точки зрения судил себя.

Княжна Марья неохотно, как это всегда бывает, начала рассказывать про то положение, в котором она застала князя Андрея. Но вопросы Пьера, его оживленно беспокойный взгляд, его дрожащее от волнения лицо понемногу заставили ее вдаться в подробности, которые она боялась для самой себя возобновлять в воображенье.

– Да, да, так, так… – говорил Пьер, нагнувшись вперед всем телом над княжной Марьей и жадно вслушиваясь в ее рассказ. – Да, да; так он успокоился? смягчился? Он так всеми силами души всегда искал одного; быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Недостатки, которые были в нем, – если они были, – происходили не от него. Так он смягчился? – говорил Пьер. – Какое счастье, что он свиделся с вами, – сказал он Наташе, вдруг обращаясь к ней и глядя на нее полными слез глазами.

Лицо Наташи вздрогнуло. Она нахмурилась и на мгновенье опустила глаза. С минуту она колебалась: говорить или не говорить?

– Да, это было счастье, – сказала она тихим грудным голосом, – для меня наверное это было счастье. – Она помолчала. – И он… он… он говорил, что он желал этого, в ту минуту, как я пришла к нему… – Голос Наташи оборвался. Она покраснела, сжала руки на коленах и вдруг, видимо сделав усилие над собой, подняла голову и быстро начала говорить:

- Родившиеся 11 ноября

- Родившиеся в 1736 году

- Умершие 11 июня

- Умершие в 1816 году

- Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного

- Кавалеры ордена Святого Александра Невского

- Кавалеры ордена Святого Владимира 1 степени

- Кавалеры ордена Святой Анны

- Кавалеры ордена Святого Иоанна Иерусалимского (Россия)

- Кавалеры ордена Белого орла (Речь Посполитая)

- Персоналии по алфавиту

- Председатели Государственного совета Российской империи

- Генерал-фельдмаршалы (Российская империя)

- Участники войны за австрийское наследство

- Участники Семилетней войны

- Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)

- Сенаторы Российской империи

- Члены Государственного совета Российской империи

- Светлейшие князья

- Воспитатели монархов

- Окружение Екатерины II

- Салтыковы