Свод законов Российской империи

| Свод законов Российской империи | |

| Сводъ Законовъ Россiйской Имперiи | |

Издание 1849 года | |

| Общая информация | |

|---|---|

| Язык: | |

| Составитель: |

М. М. Сперанский и другие сотрудники Второго отделения |

| Место издания: | |

| Год издания: |

1832 (1-е издание) |

| Тираж: |

1200 экз. (1-е издание) |

| Носитель: |

15 томов (до 1892 года) |

| Состав книги: |

законодательство Российской империи |

Свод зако́нов Росси́йской импе́рии (рус. дореф. Сводъ Законовъ Россiйской Имперiи) — официальное издание расположенных в тематическом порядке действующих законодательных актов Российской империи, подготовленное Вторым отделением под руководством М. М. Сперанского в начале николаевской эпохи и переиздававшееся полностью или частично вплоть до Октябрьской революции. Состояло из пятнадцати томов, включавших в том числе основные законы, законодательство о губернских учреждениях, государственных финансах, правах состояния, акты в сфере административного права, гражданские и уголовные законы, а также указатели, вспомогательные материалы и другой справочный аппарат; кроме отдельных изданий томов Свода законов выходили также продолжения к Своду. В 1892 году в Свод был добавлен шестнадцатый том, в который были выделены законы о судопроизводстве.

Принятый в результате предпринимавшихся ещё с начала XVIII века попыток российской верховной власти по систематизации законодательства, Свод законов знаменовал собой новый этап в истории развития отечественного права, сменив множество нормативных актов, разбросанных в различных источниках и зачастую неизвестных правоприменителю, на упорядоченное собрание законов, доступное всем государственным органам и подданным империи, и став тем самым важным средством обеспечения законности. Являясь выдающимся достижением русской правовой мысли первой половины XIX века, впервые обобщил и сформулировал многие юридические понятия, способствовал становлению правовой системы России и оказал значительное влияние на развитие юриспруденции. Вместе с тем составители Свода не имели возможности вносить принципиальные изменения в инкорпорируемые в него законы, в результате чего Своду были присущи громоздкость, неполнота, архаичность и противоречивость ряда правовых норм и другие недостатки дореволюционного законодательства.

Содержание

- 1 Попытки систематизации российского законодательства в XVIII веке

- 2 Деятельность Комиссии составления законов в конце XVIII — первой четверти XIX века

- 3 Создание Свода законов Российской империи

- 4 Введение в действие Свода законов Российской империи

- 5 Общая характеристика Свода законов Российской империи

- 6 Продолжения и дальнейшие издания Свода законов Российской империи при Николае I и Александре II

- 7 Свод законов Российской империи в последней трети XIX — начале XX веков

- 8 Примечания

- 9 Литература

- 10 Ссылки

Попытки систематизации российского законодательства в XVIII веке

Петровские комиссии

К началу XVIII столетия в России уже действовал систематизированный кодекс феодального права — Соборное уложение 1649 года, вполне отвечавшее нуждам своего века. Однако петровские реформы сопровождались резкой по сравнению с XVII веком активизацией законодательной деятельности. В частности, в среднем на протяжении первой четверти XVIII века в год принималось около 160 царских указов. Столь интенсивное законотворчество способствовало усилению хаоса в российской правовой системе, что пагубно сказывалось на поддержании режима законности. В этих условиях Пётр I принял решение о создании свода Соборного уложения с законодательным материалом, изданным в 1649—1700 годах[1][2].

Указом Петра I от 18 февраля 1700 года была учреждена специальная комиссия — Палата об Уложении, на которую возлагалась обязанность составить юридический сборник из материала Соборного уложения и принятых после него законов — Новоуложенную книгу. Дьякам различных приказов предписывалось доставить в эту комиссию списки с текстами именных указов, новоуказных статей и боярских приговоров, изданных в 1649—1700 годах. В число членов Палаты об Уложении вошли бояре, окольничие, думные дворяне, стольники и дьяки — всего 71 человек. Кроме того, к ней было прикомандировано для ведения письменного делопроизводства несколько подьячих из приказов. Председателем Палаты, по всей видимости, являлся князь И. Б. Троекуров. Указ от 18 февраля 1700 года предписывал «сидеть в Своих Государевых Палатах Боярам у Уложенья, и с Уложенной книги 157 году, и с Именных указов и с новоуказных статей, которые о Их Государских и о всяких земских делех состоялись после Уложенья, сделать вновь, снесши Уложенье и новые статьи, которые состоялись сверх Уложенья». Заседания Палаты об Уложении открылись 27 февраля 1700 года. К середине мая 1700 года все необходимые для составления нового свода документы были получены, и к июлю 1701 года Палата завершила работу по составлению Новоуложенной книги. Был составлен даже проект царского манифеста о введении данной книги в действие, однако он не был принят Петром в связи со значительными недостатками Новоуложенной книги, заключавшимися в пропуске многих указов и новоуказных статей. В августе 1701 года Палата об Уложении возобновила работу и заседала до 14 ноября 1703 года. Новоуложенная книга была дополнена новыми статьями, но и этот её вариант не получил одобрения со стороны монарха[3][4].

15 июня 1714 года Пётр I издал указ, которым повелел «судьям всякие дела делать и вершить все по Уложению; а по новоуказным пунктам и сепаратным указам отнюдь не делать, разве тех дел, о которых в Уложении ни мало не помянуто: а учинены на то не в премену, но в дополнение Уложения, новоуказные пункты». Применять при решении судебных дел эти «новоуказные пункты» царь предписывал, однако, только до тех пор, пока Соборное уложение не будет исправлено. Принятые же после издания Уложения указы, которые противоречат ему, Пётр I приказал отменить. Сенату было приказано рассмотреть указы, дополняющие Уложение, «избрать приличное к истине и учинить на всякое дело один указ». Для выполнения этого царского распоряжения Сенат образовал специальную комиссию под председательством сенатора В. А. Апухтина. В течение трех лет комиссия собирала новоуказные статьи, не противоречившие Соборному уложению, и распределяла их по утверждённому Сенатом плану. 16 сентября 1717 года материалы работы сенатской комиссии были переданы в Канцелярию земских дел и Поместный приказ с поручением составить из них так называемое Сводное уложение. К 1718 году были составлены десять глав проекта, однако дальнейшая работа была остановлена: Петр пришел к идее создания нового уложения на основе иностранного законодательства[5][6].

9 мая 1718 года, ознакомившись с докладом Юстиц-коллегии об устройстве в России судебных учреждений по шведскому образцу, Пётр I наложил на него резолюцию о переводе на русский язык шведского Уложения Кристофера</span>ruen и об «учинении» свода русских законов со шведскими. Указом от 9 декабря 1719 года Петр назначил десятимесячный срок для составления кодекса, в котором русские законы должны были сочетаться с законами шведскими, эстляндскими и лифляндскими. Несмотря на жесткие сроки, только 8 августа 1720 года Сенат издал свой указ об учреждении комиссии для выполнения государева поручения. К концу царствования Петра комиссии удалось выработать лишь четыре книги, посвященных преимущественно судоустройству и судопроизводству. В 1725 году император скончался, и в 1727 году комиссия прекратила существование. Таким образом, все попытки Петра I создать новый свод российских законов оказались неудачными. В значительной степени неудачи работ петровских комиссий были предопределены их устаревшей методикой, которая не подходила для систематизации законодательства в условиях существенного возрастания объёма законодательного материала и интенсивной нормотворческой деятельности[7][8].

Комиссии 1728—1761 годов

В течение второй четверти XVIII века российские власти продолжали попытки систематизации действующего законодательства. 14 июня 1728 года Сенат во исполнение предписания Верховного тайного совета издал указ об образовании комиссии для сочинения сводного Уложения. В её состав должны были войти по пять человек «из офицеров и из дворян добрых и знающих людей из каждой губернии, кроме Лифляндии, Эстляндии и Сибири». Делегаты должны были быть избраны местным дворянством и прибыть в Москву к 1 сентября 1728 года. Однако в назначенный день никто не приехал; лишь к концу сентября к месту заседаний комиссии явилось несколько человек. Сенат слал в губернские канцелярии повеления о немедленном исполнении указа, но в ответ получал от местного начальства лишь объяснения причин невозможности такого исполнения. 23 ноября 1728 года в Сенате был составлен список прибывших в Москву для работы в комиссии: таковых оказалось 24 человека, 16 делегатов отсутствовало. К концу декабря 1728 года в Москве удалось собрать 38 делегатов, однако к работе в законодательной комиссии они так и не были привлечены в связи с отсутствием каких-либо способностей к подобной деятельности. В. Н. Латкин, изучавший переписку, которую Сенат вел осенью 1728 года с губернскими канцеляриями, отмечал[9][10]:

В течение второй четверти XVIII века российские власти продолжали попытки систематизации действующего законодательства. 14 июня 1728 года Сенат во исполнение предписания Верховного тайного совета издал указ об образовании комиссии для сочинения сводного Уложения. В её состав должны были войти по пять человек «из офицеров и из дворян добрых и знающих людей из каждой губернии, кроме Лифляндии, Эстляндии и Сибири». Делегаты должны были быть избраны местным дворянством и прибыть в Москву к 1 сентября 1728 года. Однако в назначенный день никто не приехал; лишь к концу сентября к месту заседаний комиссии явилось несколько человек. Сенат слал в губернские канцелярии повеления о немедленном исполнении указа, но в ответ получал от местного начальства лишь объяснения причин невозможности такого исполнения. 23 ноября 1728 года в Сенате был составлен список прибывших в Москву для работы в комиссии: таковых оказалось 24 человека, 16 делегатов отсутствовало. К концу декабря 1728 года в Москве удалось собрать 38 делегатов, однако к работе в законодательной комиссии они так и не были привлечены в связи с отсутствием каких-либо способностей к подобной деятельности. В. Н. Латкин, изучавший переписку, которую Сенат вел осенью 1728 года с губернскими канцеляриями, отмечал[9][10]:

|

Столкнувшись с явной непригодностью явившихся депутатов к работе в кодификационной комиссии, правительство приняло решение отказаться от выборов. Указом от 16 мая 1729 года делегаты были отпущены домой, а губернаторам вместо организации выборов было поручено назначить представителей из способных лиц по своему усмотрению по согласованию с местным дворянством. Губернаторы выполнили поручение и назначенные ими депутаты даже прибыли в Москву, но смерть Петра II в январе 1730 года не позволила этой комиссии приступить к работе[11][12].

Вступив на престол, императрица Анна Иоанновна уже 1 июня 1730 года издала указ, которым предписала завершить работы по созданию уложения. На этот раз было решено вновь провести выборы делегатов, и не только из состава дворянства, но также духовенства и купечества. Вместо составления свода существующих законов задачей новой комиссии было объявлено сочинение нового уложения. Указом от 19 июня 1730 года Сенат предписал губернаторам прислать в Москву к 1 сентября «дворян, которые по указу прошлого 1729 года в губерниях выбраны для сочинения Уложения»; в тех же губерниях, где выборы делегатов ещё не состоялись, приказывалось провести выборы и избранных представителей также направить к указанной дате. На этот раз Сенат не стал ждать их приезда и принял решение немедленно приступить к составлению нового уложения, создав комиссию из чиновников, наиболее деятельным из которых был обер-секретарь А. С. Сверчков. Делегаты от губерний так и не приняли участия в работе этой комиссии: лишь к декабрю 1730 года в Москву явились пятеро из них и так же, как два года назад, все они были отпущены Сенатом восвояси за неимением каких-либо способностей к делу составления законов. В процессе работы члены комиссии пришли к мысли о необходимости возвращения к старой работе — составлению сводного уложения, то есть систематизации действующего законодательства, и по распоряжению Сената ряд правительственных учреждений предоставил в комиссию копии многих указов, изданных после принятия Соборного уложения. К началу 1739 года комиссия завершила подготовку проекта главы о вотчинах, который обсуждался на заседаниях Сената, и работала над проектом главы о судах. Однако смерть Анны Иоанновны в октябре 1740 года остановила дальнейшую работу над ним. С 1741 года комиссия фактически прекратила своё существование[13][14].

11 марта 1754 года граф П. И. Шувалов произнес на заседании Сената в присутствии императрицы Елизаветы Петровны речь, в которой указал на плачевность состояния русского законодательства. В ответ императрица заявила о необходимости немедленно приступить к составлению «ясных законов». Во исполнение намерения государыни Сенат учредил комиссию для сочинения Уложения, в состав которой вошли И. И. Дивов, Ф. И. Эмме, И. И. Юшков, А. И. Глебов, Ф. Г. Штрубе де Пирмонт, Н. С. Безобразов, И. И. Вихляев и др. Указом от 24 августа 1754 года Сенат утвердил «План к сочинению нового Уложения», в соответствии с которым Уложение должно было состоять из четырёх частей — о суде, о правах состояния, об имуществах, об уголовных делах. К апрелю 1755 года комиссия составила проекты судной и уголовной частей, которые обсуждались на заседаниях Сената и 25 июля были представлены Елизавете Петровне; однако одобрения с её стороны они не получили[15].

В последующие годы члены комиссии вели работу над остальными частями Уложения, но делали это настолько медленно, что императрица решила преобразовать комиссию. 29 сентября 1760 года в состав комиссии были введены члены Сената — граф Р. И. Воронцов и князь М. И. Шаховской, которым было поручено управление всей её деятельностью. 1 марта 1761 года комиссия обратилась в Сенат с доношением, в котором просила созвать для участия в составлении нового уложения представителей от дворян, офицеров, духовенства, горожан и купечества. 29 сентября 1761 года был издан сенатский указ, которым предписывалось избрать делегатов от этих сословий, определялся порядок выборов и устанавливался срок для прибытия всех депутатов в Санкт-Петербург для участия в законодательной комиссии — 1 января 1762 года. Заседания комиссии начались 4 января 1762 года, в месяц проходило от одного до трех заседаний. Основные работы по составлению проекта уложения вели постоянные члены комиссии, депутаты от губерний и провинций призывались для обсуждения уже готовых проектов. В связи с тем, что подготовка проекта затянулась, новая императрица Екатерина II сочла необходимым распустить депутатов на срок до окончания работ. Деятельность этой комиссии в лице её постоянных членов продолжалась вплоть до 1767 года, но проект уложения в целом так и не был создан. Формально она продолжала существовать вплоть до созыва новой, уже восьмой по счету законодательной комиссии, получившей наименование «Комиссии о сочинении проекта нового Уложения»[16].

Уложенная комиссия Екатерины II

Новая комиссия была учреждена указом Екатерины II от 14 декабря 1766 года. Сопровождавший этот акт манифест о присылке в Москву депутатов Екатерина лично объявила в Сенате спустя пять дней после его подписания, а в качестве руководства для деятельности комиссии императрицей был составлен Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения. Указанные обстоятельства свидетельствуют о большом значении, которое Екатерина придавала этому делу. Порядок выборов депутатов определялся отдельными «обрядами» — приложениями к указу от 14 декабря. В состав комиссии должны были войти не только дворяне, но также и горожане, свободные крестьяне и некочующие инородцы; кроме сословных депутатов в комиссию были включены представители государственных учреждений — Сената, Синода, коллегий и канцелярий[17].

Новая комиссия была учреждена указом Екатерины II от 14 декабря 1766 года. Сопровождавший этот акт манифест о присылке в Москву депутатов Екатерина лично объявила в Сенате спустя пять дней после его подписания, а в качестве руководства для деятельности комиссии императрицей был составлен Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения. Указанные обстоятельства свидетельствуют о большом значении, которое Екатерина придавала этому делу. Порядок выборов депутатов определялся отдельными «обрядами» — приложениями к указу от 14 декабря. В состав комиссии должны были войти не только дворяне, но также и горожане, свободные крестьяне и некочующие инородцы; кроме сословных депутатов в комиссию были включены представители государственных учреждений — Сената, Синода, коллегий и канцелярий[17].

Всего в комиссию вошли 564 депутата, в числе которых были 28 представителей государственных учреждений, 161 дворянин, 208 горожан, 54 казака, 79 крестьян и 34 инородца. С собой депутаты привезли наказы избирателей, содержавшие изложение их «нужд» — пожеланий с мест, подлежавших рассмотрению комиссией. В составе комиссии выделялась так называемая «большая комиссия» (или «общее собрание»), в которую входили все депутаты, и девятнадцать «частных комиссий». Пятнадцать частных комиссий занимались составлением проектов по тому или иному разряду законов, а остальные выполняли вспомогательные функции (например, в обязанности «дирекционной комиссии» входило поддержание порядка в работе комиссии)[18][19].

Торжественное открытие Комиссии сочинения проекта нового уложения состоялось 30 июля 1767 года в Москве (впоследствии комиссия перебралась в Санкт-Петербург). Первые семь заседаний депутаты решали организационные вопросы: избирали маршала (председателя) комиссии — им стал А. И. Бибиков, а также членов вспомогательных частных комиссий. Ещё пятнадцать заседаний было посвящено чтению депутатских наказов. Затем депутаты приступили к обсуждению законодательных актов: сначала остановились на законах о правах дворянства, потом стали рассматривать законы о купечестве и торговле. С февраля 1768 года начали обсуждать законы о судопроизводстве, после них — законы о крестьянах и вотчинные законы. В целом работа комиссии была организована неудовлетворительно: депутаты занимались лишь чтением и обсуждением имеющихся законов и проектов, в то время как составленный императрицей Обряд управления комиссии предписывал большой комиссии не просто обсуждать проекты (которые разрабатывались частными комиссиями), но принимать решения по ним путём голосования. В определенной мере причинами этого явились недостаточное понимание руководителями комиссии Обряда управления, а также крайняя сложность введенного в ней делопроизводства[19][20].

18 декабря 1768 года Бибиков объявил общему собранию комиссии об императорском указе, в соответствии с которым по случаю войны с Турцией депутаты, принадлежавшие к военному званию, должны были отправиться к месту своей службы, а остальные распускались впредь до нового созыва. Заседания большой комиссии так и не были возобновлены, хотя в правительственных актах 1780—1790-х годов она упоминается в качестве действующего учреждения. Частные комиссии продолжали работать ещё пять лет и успели подготовить планы различных проектов, а также тексты проектов по гражданскому праву. Депутаты, входившие в состав частных комиссий, были распущены указом от 4 декабря 1774 года, но сами комиссии формально продолжали существовать в течение всего царствования Екатерины II. К началу 1780-х годов силами канцелярских сотрудников комиссий под руководством генерал-прокурора А. А. Вяземского было составлено так называемое «Описание внутреннего правления Российской империи со всеми законоположения частями» — достаточно полное изложение узаконений XVIII века, которое, однако, так и не было опубликовано, оставшись неизвестным вплоть до конца XIX века[21][22].

Деятельность Комиссии составления законов в конце XVIII — первой четверти XIX века

Комиссия составления законов при Павле I

Практически сразу после вступления на престол, 16 декабря 1796 года император Павел I издал указ, которым повелел собрать все действующие узаконения и составить из них три книги законов — уголовных, гражданских и дел казенных. Выполнение этой задачи было возложено на учрежденную ещё при Екатерине II Комиссию для сочинения проекта нового Уложения, которая в соответствии с указом от 30 декабря 1796 года была переименована в Комиссию для составления законов Российской империи. В состав комиссии вошли четверо — возглавивший её генерал-прокурор А. Б. Куракин, чиновники И. Яковлев (на него было возложено составление книги гражданских дел), А. Я. Поленов (книга уголовных дел) и Ананьевский (книга дел казенных). Для оценки книг законов, составляемых комиссией, указом от 31 мая 1797 года была образована коллегия («съезд») из трех сенаторов — Ф. М. Колокольцова, Н. В. Леонтьева и К. А. фон Гейкинга[23].

Работая над проектами, члены комиссии столкнулись с рядом трудностей — прежде всего с многочисленными законодательными пробелами, а также с различными недостатками и неясностями в имеющихся законах, которые нуждались в исправлениях и дополнениях. В таких случаях члены комиссии прибегали к содействию своего председателя — А. Б. Куракина, который докладывал Павлу I об обнаруженных недостатках и доводил до комиссии высочайшие повеления императора об их исправлении. Подобные исправления имели своим результатом внесение в проекты новых юридических норм, что вступало в известное противоречие с первоначальной задачей комиссии, установленной указом от 16 декабря 1796 года и заключавшейся в составлении свода существующих узаконений. В частности, на совещании сенаторов и членов комиссии, состоявшемся 27 ноября 1798 года, было решено при составлении проекта книги гражданских дел «заимствовать на составление всех подлежащих в сию книгу материй систематический порядок и правила из высочайше данных бывшей комиссии о сочинении проекта нового уложения в 1767 г. Большого Наказа, а в 1768 г. двух к оному дополнений и Начертания о приведении той комиссии к окончанию, и вследствие того из сделанных бывшими тогда частными комиссиями планов». Указанное решение 1798 года существенно изменило характер деятельности комиссии, которая вместо планировавшейся инкорпорации — составления свода существующих законов по сути приступила к кодификационным работам[24].

Как и предыдущие, павловская комиссия не смогла закончить свою работу. В значительной мере этому способствовала частая смена её председателей — в 1798 году вместо Куракина генерал-прокурором стал П. В. Лопухин, после которого этот пост поочередно занимали А. А. Беклешов (с 1799 года) и П. Х. Обольянинов (с 1800 года). Каждый из новых руководителей тратил немало времени, чтобы ознакомиться с положением дел в комиссии, и затем давал её членам указания, нередко противоречившие указаниям своих предшественников; кроме того, никто из них не соответствовал в полной мере трудности возложенных на комиссию задач. К моменту смерти Павла I в 1801 году комиссия успела составить проекты 17 глав о судопроизводстве, 9 глав о делах вотчинных и 13 глав законов уголовных, которые так и не были рассмотрены Сенатом[25][26].

Комиссия составления законов при Александре I

После воцарения Александра I руководство Комиссией составления законов 16 марта 1801 года было вторично возложено на А. А. Беклешова. Но уже указом от 5 июня 1801 года председателем Комиссии был назначен граф П. В. Завадовский, на имя которого был издан высочайший рескрипт. В соответствии с рескриптом задача комиссии заключалась в систематизации существующего законодательства: «…существующей ныне комиссии оставалось только привести их в употребление, дать им связь и взаимное отношение, и совокупя воедино рассеянные части законоположения, привести их в состав». Однако последующими высочайшими предписаниями задачи комиссии были значительно сужены — император повелел Завадовскому заняться порядком делопроизводства в государственных органах. В сентябре 1802 года Комиссия составления законов поступила под начальство министра юстиции Г. Р. Державина, а в октябре 1803 года — П. В. Лопухина, сменившего Державина на этом посту[27].

После воцарения Александра I руководство Комиссией составления законов 16 марта 1801 года было вторично возложено на А. А. Беклешова. Но уже указом от 5 июня 1801 года председателем Комиссии был назначен граф П. В. Завадовский, на имя которого был издан высочайший рескрипт. В соответствии с рескриптом задача комиссии заключалась в систематизации существующего законодательства: «…существующей ныне комиссии оставалось только привести их в употребление, дать им связь и взаимное отношение, и совокупя воедино рассеянные части законоположения, привести их в состав». Однако последующими высочайшими предписаниями задачи комиссии были значительно сужены — император повелел Завадовскому заняться порядком делопроизводства в государственных органах. В сентябре 1802 года Комиссия составления законов поступила под начальство министра юстиции Г. Р. Державина, а в октябре 1803 года — П. В. Лопухина, сменившего Державина на этом посту[27].

Комиссия была подчинена товарищу министра юстиции Н. Н. Новосильцеву, а основным исполнителем работ в комиссии стал её главный секретарь Г. А. Розенкампф. Последний подготовил доклад о целях деятельности комиссии и организации её работы, который был одобрен императорским указом от 28 февраля 1804 года. Основной целью комиссии было объявлено составление «общей книги законов», которая должна была состоять из шести частей: законы об императоре и высших органах государственной власти, общие начала права, гражданские законы, законы уголовные и полицейские, законы о судах и судопроизводстве, а также «частные законы», содержащие отступления от законов общих «по уважению различия веры, языка, нравов и других местных обстоятельств», и уставы о коммерции. Розенкампф полагал, что законодательная деятельность комиссии должна осуществляться в два этапа: на первом этапе предполагалось собрать воедино все российское законодательство последних двух веков, выделить действующие законы и на этой основе составить книгу законов; на втором этапе следовало внести изменения в законодательство на основе преобразования государственного строя страны. В течение нескольких лет комиссия проделала значительную работу по обнаружению и сбору действующего законодательства и приведению его в определенную систему; кроме того, она заложила определенные основы для создания юридико-технических приемов кодификации. Однако с практической точки зрения деятельность комиссии так и не принесла каких-либо значительных плодов — вместо проекта книги законов за все это время ею были составлены лишь предварительные наброски кодификационных работ, не получившие дальнейшего развития[28][29][30].

Ввиду медлительности работы комиссии Александр решил привлечь к делу систематизации законодательства своего приближенного, реформатора М. М. Сперанского. 8 августа 1808 года Сперанский был включен в состав Комиссии составления законов, а 16 декабря того же года он сменил Новосильцева на посту товарища министра юстиции. 29 декабря 1808 года комиссия представила Его Величеству доклад, в котором признавалось необходимым приступить к новой форме систематизации законодательства, заключавшейся в составлении отдельных уложений — гражданского, уголовного, коммерческого, а также устава полицейского. Новая организация работы Комиссии составления законов была одобрена императором, который рескриптом от 7 марта 1809 года в адрес П. В. Лопухина утвердил положение о составе и управлении комиссии. Уже к октябрю 1809 года комиссия подготовила проект первой части гражданского уложения, сильное влияние на который оказал недавно принятый французский Кодекс Наполеона. 1 января 1810 года комиссия была преобразована в учреждение при Государственном совете, а Сперанский был назначен директором комиссии и государственным секретарем[31].

Первая и вторая части проекта гражданского уложения (о лицах и имуществах) начали рассматриваться Государственным советом в начале 1812 года. Однако в марте того же года Сперанский впал в опалу и был отстранен от работы в комиссии, руководство которой вернулось к П. В. Лопухину и Г. А. Розенкампфу. В 1813 году комиссия внесла на рассмотрение Государственного совета первую часть проекта уголовного уложения и в 1814 году — все три части проекта гражданского уложения. При рассмотрении проекта гражданского уложения Государственный совет высказал мнение, согласно которому проект нужно рассматривать с помощью свода законов, имеющихся в распоряжении комиссии, которые следовало привести в систематический порядок и напечатать. Иными словами, было признано необходимым сделать известными и самые источники отечественного права, из которых комиссия черпала правила, изложенные в проекте. Во исполнение этого предписания комиссия составила и напечатала в 1815—1822 годах так называемый «Систематический свод существующих законов Российской империи с основаниями права, из оных извлеченными». Этот свод состоял из нескольких частей (томов), в каждой из которых сначала излагались так называемые «основания права, из законов извлеченные», то есть содержание различных законов и указов по тому или иному предмету, а затем сами законы и указы, из которых эти основания права были извлечены. Основания права были изложены в виде отдельных положений или статей, причем под каждой статьей были указаны законодательные источники, из которых эта статья была заимствована[32].

В 1821 году Сперанский снова был введен в состав Комиссии составления законов, а его главным помощником вместо ушедшего в отставку Розенкампфа стал профессор М. А. Балугьянский. С ноября 1821 года по декабрь 1822 года Государственный совет на 49 заседаниях рассмотрел все три части проекта гражданского уложения и вернул его в комиссию с рядом замечаний; однако в 1823 году в соответствии с высочайшим распоряжением на Сперанского были возложены обязанности по составлению проектов торгового устава и судопроизводства и банкротского устава, вследствие чего работа над гражданским уложением была приостановлена. В августе 1824 года Государственный совет приступил к рассмотрению проекта уголовного уложения, и к январю 1825 года рассмотрел пять первых глав. В начале 1825 года Балугьянский представил Сперанскому доклад о положении Комиссии составления законов, в котором высказывался о необходимости преобразования комиссии. Сперанский разделял это мнение, поскольку находил состав комиссии слабым и недостаточным для выполнения возложенных на неё задач. Однако осуществить это преобразование при Александре I он не успел: осенью 1825 года император уехал из Петербурга и в ноябре того же года скончался[33].

Создание Свода законов Российской империи

Планы работ по систематизации законодательства после воцарения Николая I

Новый монарх Николай I считал своей главной задачей упрочение государственного строя и наведение порядка в государственной администрации, застарелые проблемы в которой явились одной из причин восстания декабристов. Надлежащее функционирование государственного аппарата империи не могло быть обеспечено без устранения противоречивости и нестабильности действующего законодательства, из которых в значительной степени проистекали коррупция и низкий уровень законности. В связи с этим Николай незамедлительно обратил внимание на деятельность Комиссии составления законов: главноуправляющий комиссией П. В. Лопухин представил ему отчет о её деятельности, а её фактический руководитель М. М. Сперанский в начале января 1826 года подал императору две записки — «Краткое историческое обозрение Комиссии составления законов» и «Предположения к окончательному составлению законов»[34][35].

В первой записке Сперанский кратко обрисовал деятельность законодательных комиссий XVIII — начала XIX веков, а во второй изложил план работ по систематизации законодательства. По мнению Сперанского, следует возложить на комиссию обязанность в течение двух лет разработать проекты сводов законов гражданских, уголовных, полицейских и хозяйственных (под сводом Сперанский понимал соединение законов в определенном порядке), а также осуществить издание полного собрания законов в хронологическом порядке. Одновременно следовало приступить к составлению гражданского и уголовного уложений (они объединялись под наименованием «законов судебных»). Уложение есть «систематическое изложение законов по их предметам, так устроенное, чтобы 1) законы общие предшествовали частным, и предыдущие всегда приуготовляли бы точный смысл и разумение последующих; 2) чтоб все законы, по своду недостающие, дополнены были в уложении и обнимали бы сколь можно более случаев, не нисходя однако же к весьма редким и чрезвычайным подробностям». В свод должны были войти существующие законы без изменений и дополнений, но с исключением всех недействующих правил, в то время как уложение распространялось только на гражданское и уголовное законодательство и предполагало переработку нормативно-правового материала с дополнением его новыми нормами[36][37].

После ознакомления с поданными записками Николай принял решение изменить порядок систематизации. Не отказываясь принципиально от возможного составления уложений — актов, подразумевающих разработку новых правовых норм — император счел необходимым сначала собрать и привести в порядок существующие законы. Таким образом, первоочередной законодательной задачей стала разработка сводов законов. Кроме того, император решил взять дело составления сводов в своё непосредственное ведение, упразднив Комиссию составления законов. С этой целью в составе Собственной Его Императорского Величества канцелярии было создано особое подразделение, впоследствии ставшее известным как Второе отделение[38][39].

Создание Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии

Второе отделение было учреждено высочайшим рескриптом от 31 января 1826 года, изданным на имя князя П. В. Лопухина. Указом Правительствующему Сенату от 4 апреля 1826 года был утвержден состав из 20 чиновников, причисляемых к отделению. Сотрудниками нового кодификационного учреждения стали К. И. Арсеньев, В. Е. Клоков, П. В. Хавский, Д. Н. Замятнин, М. К. фон Цеймерн, П. Д. Илличевский, Д. А. Эристов, К. И. Циммерман, Ф. И. Цейер и др.; позже во Втором отделении над систематизацией законодательства работали также А. П. Куницын, К. Г. Репинский, М. А. Корф, М. Л. Яковлев, Ю. А. Долгоруков, И. Х. Капгер, М. Г. Плисов. Начальником отделения был назначен старший член упраздненной Комиссии составления законов, действительный статский советник М. А. Балугьянский. Сперанский, не получив официальной должности во Втором отделении и оставаясь членом Государственного совета, тем не менее, стал фактическим руководителем кодификационных работ[40][41][42].

24 апреля 1826 года состоялось первое заседание старших чиновников Второго отделения под председательством Сперанского. На этом заседании Сперанский зачитал собравшимся написанное им Наставление Второму отделению о порядке его трудов по собранию и изданию законов. В соответствии с Наставлением предмет деятельности Второго отделения составляли две главные задачи — «составление сводов на законы земские» (то есть разработка Свода законов) и «издание всех вообще законов доселе состоявшихся, в виде полного собрания, по порядку времени» (то есть создание Полного собрания законов). Необходимость составления полного собрания законов Сперанский объяснял следующими причинами: во-первых, без предварительного собрания всех законов невозможно выделить действующие законы, во-вторых, полное собрание законов есть пособие для разъяснения смысла действующих законов, в-третьих, полное собрание законов Российской империи будет иметь большое значение для исторической науки[43][44].

Таким образом, Второму отделению предстояло проделать две важные и обширные работы: составление «исторического свода» и «свода законов действующих». Основой для создания этих сводов должна была стать подготовительная деятельность отделения по созданию Полного собрания законов Российской империи[45].

- M.M.Speranskiy by J.Reimers.jpg

М. М. Сперанский

- Balugjanskij (printing 1903).png

М. А. Балугьянский

- К. И. Арсеньев (1872).jpg

К. И. Арсеньев

- P.V. Khavskiy by Venetsianov.jpeg

П. В. Хавский

- Dmitry Zamyatnin.jpg

Д. Н. Замятнин

- Korf MA.jpg

М. А. Корф

Полное собрание законов Российской империи

Работа Второго отделения по созданию Полного собрания законов Российской империи была сопряжена со значительными трудностями, заключавшимися в большом количестве законов, хранившихся в различных архивах страны, и в отсутствии полных реестров изданных законов. Узаконения, изданные до 1711 года, хранились в архивах упраздненных приказов, Вотчинного департамента и Коллегии иностранных дел; узаконения более позднего времени — в петербургском архиве Правительствующего Сената, Московском губернском архиве старых дел, архивах Кабинета Его Величества, Департамента уделов, Военного министерства, Морского министерства и других ведомств. Подобная рассредоточенность законодательного материала чрезвычайно затрудняла работу по его сбору, что отмечалось в отчете Второго отделения[46][47]:

|

Прежде всего кодификаторы приступили к составлению реестров узаконений. За основу был взят реестр бывшей Комиссии составления законов, насчитывавший 23 433 акта. К нему были прибавлены реестры из сенатского архива (20 742 акта), московских архивов (445 актов), архивов различных министерств и ведомств (8889 актов); таким образом, число актов по всем этим реестрам достигало 53 239. После этого Второе отделение запросило копии текстов законов, в ряде случаев направляя в ведомственные архивы своих сотрудников, которые на месте переписывали текст с подлинников; всего было доставлено или просмотрено до 3596 книг, включавших тексты узаконений. После этого была проведена ревизия текстов, которая заключалась в сличении их с подлинниками и выявлении дублирующих друг друга актов (в последнем случае было принято за правило оставлять более ранний акт)[48][49].

В Полное собрание законов Российской империи было решено включать все узаконения, изданные верховной властью или от её имени, причем как действующие, так и утратившие силу. Публикации подлежали законы начиная с Соборного уложения 1649 года, отменившего предшествовавшее законодательство; более ранние правовые акты были впоследствии изданы в составе самостоятельной публикации — Актов исторических. Судебные решения, как правило, в Полное собрание не помещались; исключение было сделано для решений, в самом их изложении распространенных на все подобные случаи, ставших впоследствии примером для других судебных решений, изъясняющих точный смысл того или иного узаконения, а также решений, вынесенных по делам о государственных преступлениях. Акты в Полном собрании располагались в хронологическом порядке и с присвоением им сплошной нумерации начиная с первого тома[50][51].

Полное собрание законов не было действительно полным — ряд актов не был обнаружен составителями; некоторые из них были найдены позднее и были опубликованы в особом дополнении. Кроме того, в собрание не был включен ряд секретных узаконений, указов и манифестов, назначенных к истреблению или отобранию (на внесение подобных узаконений в Полное собрание всякий раз испрашивалось высочайшее повеление), а также узаконения частного характера (о награждениях, определении на службу, о внутреннем распорядке правительственных учреждений и т. д.) — хотя ряд актов временного характера все же попал в Полное собрание[52].

Составление Полного собрания законов Российской империи было окончено 1 марта 1830 года. Оно было выпущено двумя собраниями — Первым и Вторым; в Собрание Первое включались акты, изданные до 12 декабря 1825 года — дня издания манифеста Николая I о вступлении на престол, в Собрание Второе — акты, изданные после этой даты. Печатание Собрания Первого было начато 21 мая 1828 года и завершено 1 апреля 1830 года; оно состояло из 45 томов, включавших 30 920 узаконений (тома I—XL), хронологический указатель (том XLI), алфавитный указатель (том XLII), книгу штатов (тома XLIII и XLIV) и книгу тарифов (том XLV). Рескриптом от 5 апреля 1830 года Николай I повелел снабдить экземплярами Полного собрания департаменты Сената, а также губернские присутственные места[53][54].

Составление Свода законов

Одновременно с подготовкой Полного собрания законов во Втором отделении велась подготовительная деятельность по составлению Свода. Указанная деятельность была разделена на две стадии: первая предполагала построение верных и точных выписок на каждую область законодательства, вторая — составление исторического изложения законов по всем главным предметам. К примеру, в процессе работы над Сводом законов гражданских все гражданское право было разделено на пять отделов — о правах состояний, о правах личных и вещественных вообще, о правах личных и вещественных в особенности, о порядке составления и совершения актов, о тяжебном судопроизводстве. Эти отделы в свою очередь подразделялись на четыре исторических периода: первый — с Соборного уложения до Петра I, второй — с Петра I до Екатерины II, третий — время царствования Екатерины II и четвёртый — от Екатерины до вступления на престол Николая I. В течение 1826—1827 годов было составление историческое обозрение гражданских и некоторых частей уголовных законов; оно было представлено на обозрение императору, который в письме от 8 июля 1827 года высоко оценил произведенную работу, наградив Сперанского алмазными знаками к ордену Александра Невского[55][56][57].

Одновременно с подготовкой Полного собрания законов во Втором отделении велась подготовительная деятельность по составлению Свода. Указанная деятельность была разделена на две стадии: первая предполагала построение верных и точных выписок на каждую область законодательства, вторая — составление исторического изложения законов по всем главным предметам. К примеру, в процессе работы над Сводом законов гражданских все гражданское право было разделено на пять отделов — о правах состояний, о правах личных и вещественных вообще, о правах личных и вещественных в особенности, о порядке составления и совершения актов, о тяжебном судопроизводстве. Эти отделы в свою очередь подразделялись на четыре исторических периода: первый — с Соборного уложения до Петра I, второй — с Петра I до Екатерины II, третий — время царствования Екатерины II и четвёртый — от Екатерины до вступления на престол Николая I. В течение 1826—1827 годов было составление историческое обозрение гражданских и некоторых частей уголовных законов; оно было представлено на обозрение императору, который в письме от 8 июля 1827 года высоко оценил произведенную работу, наградив Сперанского алмазными знаками к ордену Александра Невского[55][56][57].

По мере завершения исторических сводов (прежде всего гражданских законов) начались основные работы над систематическим Сводом законов. Опираясь на теоретические рекомендации английского философа Фрэнсиса Бэкона, изложенные в сочинении «Образец трактата о всеобщей справедливости, или об истоках права» (лат. «Exemplum Tractatus de Justitia Universali, sive de Fontibus Juris»), Сперанский сформулировал следующие правила составления Свода[58][59]:

|

В силу задачи, поставленной Николаем, Сперанский был вынужден отступить от пятого правила, которое подразумевало возможность выбора более лучшей и полной правовой нормы и по образцу которого был составлен другой правовой сборник — Дигесты. Как отмечал Сперанский, «Свод переступил бы свои границы, если бы сочинители его приняли на себя судить, который из двух противоречащих законов лучше. У нас на сие есть другое правило: из двух несходных между собою законов надлежит следовать позднейшему, не разбирая, лучше ли он, или хуже прежнего: ибо прежний считается отрешенным тем самым, что постановлен на место его другой»[60].

Составление Свода осуществлялись в виде распределения различных узаконений по предметам правового регулирования и изложения их в виде статей, из которых состоял каждый том Свода. Свод внешне выглядел как единый закон, где каждый фрагмент имел вид статьи закона со своим номером. При этом статьи представляли собой по возможности дословное изложение положений нормативных актов, из которых они извлекались. Статьи, составленные из нескольких узаконений, излагались словами основного узаконения с добавлениями из других актов; если сделать это было невозможно, то статьи излагались хотя и другими словами, но в полном соответствии со смыслом узаконений, из которых они были почерпнуты. В процессе составления Свода многие нормативные акты расчленялись и отдельные предписания помещались в различных разделах и частях Свода законов[61][62].

Немалое число законов, включенных в Свод, было подвергнуто редакторской правке, в результате которой их содержание стало отличаться от первоначального текста. Возможность подобных исправлений вытекала из «Правил, наблюдаемых при исправлении Сводов», утвержденных начальником Второго отделения 21 февраля 1831 года. Хотя Правила требовали обеспечить «верность изложения» статей Свода, наряду с этим редакторам в ряде случаев дозволялось отклоняться от содержания узаконений. Так, статья 16 Правил допускала вносить исправления в текст, «где примечены будут в нём какая-либо неясность или слова слишком старые и невразумительные». Статьей 17 предписывалось «вообще держаться слов закона со следующими ограничениями: а) древний слог перевести на слог законов последующих времен; б) если указ содержит в себе самую сущность текста, то и прописать оный с наблюдением предыдущего замечания; в) доводы к изданию закона, если бы где-либо в настоящем изложении они вкрались, отменить, разве бы без них законоположение было непонятно; г) если встретятся две статьи Свода одинаковые или повторительные, то их соединить в одну, но с строгим наблюдением, чтобы ничего существенного выпущено не было»[63].

Под каждой статьей указывались источники, то есть различные узаконения и сведения, из которых она была извлечена; эти источники («цитаты») помещались с целью придать статье достоверность и предоставить возможность проверки правильности изложения статьи. Независимо от цитат при статьях также помещались примечания, содержащие пояснения и дополнения к статьям. Приложения, включавшие различные подробности технического характера, табели, расписания, формы делопроизводства и др., помещались после соответствующих групп статей, объединяемых в «уставы», «учреждения» и т. д.[64].

Работы по составлению Свода были распределены между чиновниками Второго отделения по мере их способностей и знаний. Сперанский осуществлял непосредственное руководство работами, давал сотрудникам советы, разрешал возникающие затруднения, а также докладывал императору о ходе работ. Составленные проекты частей Свода представлялись на рассмотрение особого присутствия под председательством Сперанского. В результате его замечаний многие проекты исправлялись и переделывались по нескольку раз; по свидетельству биографа Сперанского, ни одна строка из всех 15 томов Свода не осталась без личной поверки с его стороны[65][66].

Кодификаторы стремились создать сборник действующего законодательства на основе системы разделения Свода. В отличие от подготовительных работ, носивших преимущественно технический характер, окончательная деятельность по составлению Свода характеризовалась творческим подходом к разработке системы сборника, принципов его построения, отбору законодательного материала и многих других вопросов. Работа над Сводом являлась не просто механическим воспроизведением источников, а определенным толкованием действующего права. В частности, сама необходимость написать Свод современным языком вынуждала авторов Свода отступать от устаревшего и зачастую малопонятного языка актов XVII—XVIII веков, внося в их текст существенные модификации и иногда даже самостоятельно формулируя правовые нормы на их основе. В последнем случае статьи Свода сопровождались не ссылками на конкретные законы, а пояснениями вроде «основана на соображении частных примеров», «явствует из существа таких-то узаконений», «основана на обычаях» и т. п.[67][68].

Энергия и настойчивость Сперанского в значительной мере способствовали сравнительно быстрой работе над Сводом. Уже в июле 1826 года Сперанский рассматривал первые главы Свода, а 14 января 1828 года представил Николаю I подготовленный Свод законов гражданских, с приложением пояснительной записки, в которой подробно излагал план действий по составлению Свода. Деление Свода на тома было введено позднее: в первых отчетах о работах Второго отделения говорится о сводах различных уставов. Общее число уставов доходило до 93, из которых уже в 1828 году было подготовлено 35, а остальные 58 — в течение 1829 года. Таким образом, все своды уставов были закончены к 1 января 1830 года. Одновременно начался заключительный этап кодификационных работ — ревизия Свода законов специальными ревизионными комитетами и его исправление по поступившим замечаниям[69][70].

Ревизия Свода законов

Необходимость ревизии подготовленных частей Свода законов была предусмотрена Сперанским в пояснительной записке от 14 января 1828 года, согласно которой Свод следовало вводить в действие, предварительно «удостоверясь посредством особой комиссии в его точности». Как следует из доклада Сперанского от 16 февраля 1828 года, уже в это время он обратился к управляющему министерством юстиции А. А. Долгорукову с предложением об учреждении комитета для обозрения сводов, составленных во Втором отделении. Долгоруков высказал пожелание составить такой комитет из небольшого числа лиц, включая представителей Сената и Министерства юстиции. Император одобрил предложения, изложенные в докладе Сперанского, и 23 апреля 1828 года издал рескрипт на имя Долгорукова, которым повелел «произвесть в особом Комитете общее сих Сводов обозрение, дабы тем положительнее удостовериться в точности их и полноте»[71][72].

На основании рескрипта от 23 апреля был образован первый комитет для ревизии свода гражданских законов под председательством Долгорукова, которого вскоре сменил Д. В. Дашков; в состав комитета вошли два сенатора — В. И. Болгарский и Н. А. Челищев, а также ряд сотрудников Министерства юстиции. Впоследствии этот комитет рассматривал также такие важнейшие части Свода, как законы основные и законы уголовные. По мере составления других частей Свода были образованы другие ревизионные комитеты, которые учреждались в соответствующих министерствах Российской империи под председательством высокопоставленных чиновников министерств; число таких комитетов достигало семи. Всем комитетам на основании высочайшего повеления надлежало обозреть части Свода на предмет следующих вопросов: 1) все ли законы включены в Свод и 2) не включены ли в Свод отмененные законы[72][73].

Заседания «сенаторского» комитета по ревизии гражданских и уголовных законов происходили в присутствии редактора соответствующей части Свода и начальника Второго отделения — М. А. Балугьянского. В случае возникновения у членов комитета вопросов или замечаний сотрудники Второго отделения либо представляли соответствующие пояснения и указания на законы, либо незамедлительно исправляли статьи Свода. Наиболее важные из предлагаемых изменений вносились в журналы заседаний для последующего представления на усмотрение императора; эти журналы представлялись Николаю министрами и после принятия решения пересылались Сперанскому, который передавал их во Второе отделение для осуществления исправлений[74].

Примерно в таком же порядке осуществлялась ревизия Свода в других ревизионных комитетах: в ответ на замечания представителей министерств редакторы Свода давали пояснения или вносили соответствующие исправления. Кроме того, многие из комитетов сочли нужным внести в Свод нормы из циркулярных предписаний и распоряжений министерств (в частности, на этом настаивал министр финансов Е. Ф. Канкрин, поскольку на предписаниях его ведомства была основана значительная часть таможенного дела). Из практических соображений подобные пожелания были удовлетворены, в результате чего в первом издании Свода появилось немало статей, не имевших значения закона[75][76].

Ревизия Свода продолжалась с апреля 1828 года по май 1832 года. Общее число замечаний на статьи всего Свода достигло 2 тысяч, из них Сперанский принял около 500. В начале 1832 года первая книга Свода, посвященная учреждениям, поступила в печать, и к концу того же года весь Свод был отпечатан тиражом в 1200 экземпляров и представлен в Государственный совет[77][78][79].

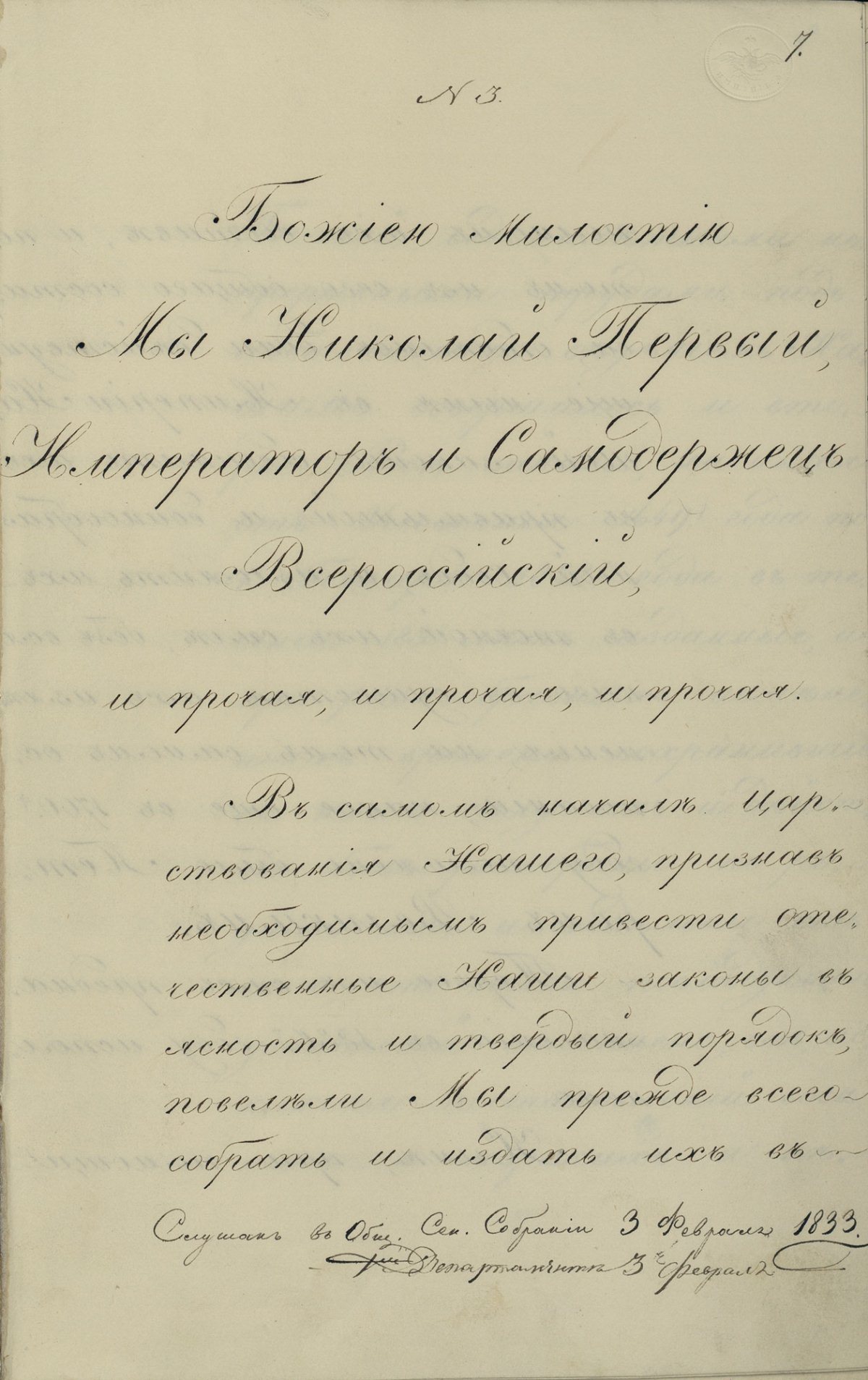

Введение в действие Свода законов Российской империи

8 января 1833 года Сперанский при всеподданнейшем донесении представил на усмотрение Его Величества «Обозрение исторических сведений о Своде законов» — исторический очерк работ по систематизации законодательства Российской империи начиная с 1700 года, а также проект манифеста о введении Свода в действие. После ознакомления с этими материалами император повелел Государственному совету приступить к рассмотрению Свода законов. 15 января отпечатанные экземпляры Свода были направлены председателю Государственного совета В. П. Кочубею, всем членам Государственного совета и государственному секретарю В. Р. Марченко. 17 января Сперанский направил Кочубею текст «Обозрения исторических сведений», а также записку «О силе и действии Свода», в которой предлагал на усмотрение Государственного совета различные пути разрешения вопроса о будущей юридической силе Свода — как единственного закона, как закона, дополнительного к существующим узаконениям, как простого изложения нормативного материала без силы закона или как закона, который должен сначала действовать вместе со старыми узаконениями с последующим утверждением в качестве единственного[80][78].

8 января 1833 года Сперанский при всеподданнейшем донесении представил на усмотрение Его Величества «Обозрение исторических сведений о Своде законов» — исторический очерк работ по систематизации законодательства Российской империи начиная с 1700 года, а также проект манифеста о введении Свода в действие. После ознакомления с этими материалами император повелел Государственному совету приступить к рассмотрению Свода законов. 15 января отпечатанные экземпляры Свода были направлены председателю Государственного совета В. П. Кочубею, всем членам Государственного совета и государственному секретарю В. Р. Марченко. 17 января Сперанский направил Кочубею текст «Обозрения исторических сведений», а также записку «О силе и действии Свода», в которой предлагал на усмотрение Государственного совета различные пути разрешения вопроса о будущей юридической силе Свода — как единственного закона, как закона, дополнительного к существующим узаконениям, как простого изложения нормативного материала без силы закона или как закона, который должен сначала действовать вместе со старыми узаконениями с последующим утверждением в качестве единственного[80][78].

Николай желал как можно скорее решить вопрос с введением Свода законов в действие, в связи с чем общее собрание Государственного совета было назначено уже на 19 января, хоть это и не оставляло членам совета достаточно времени для ознакомления с обширным многотомным изданием. Император лично присутствовал на заседании Государственного совета, где произнес длившуюся более часа речь, в которой упомянул плачевное состояние российского правосудия, проистекающее из неосведомленности о законах, и коснулся работ по составлению Свода. В заседании также читалось «Обозрение исторических сведений о Своде законов» и обсуждался вопрос о силе и значении Свода. Известно, что Е. Ф. Канкрин высказал на заседании критические замечания в адрес Свода, однако лишь навлек этим неудовольствие Николая. В том же заседании 19 января император снял с себя ленту ордена Святого апостола Андрея Первозванного и надел её на Сперанского, на следующий день дополнительно издав рескрипт о награждении его этой высшей наградой Российской империи. После продолжительного обсуждения члены Государственного совета единогласно постановили[81][82]:

|

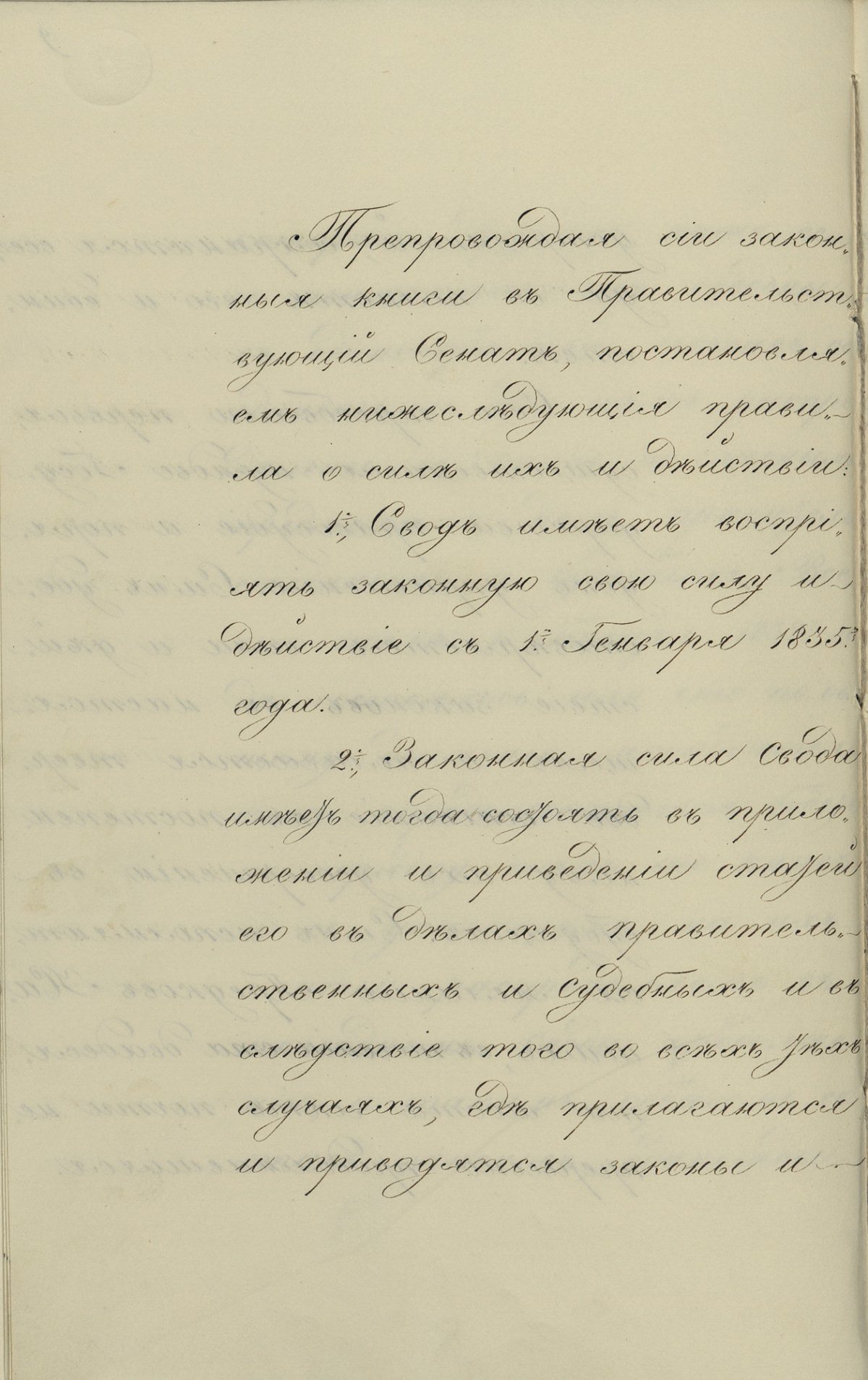

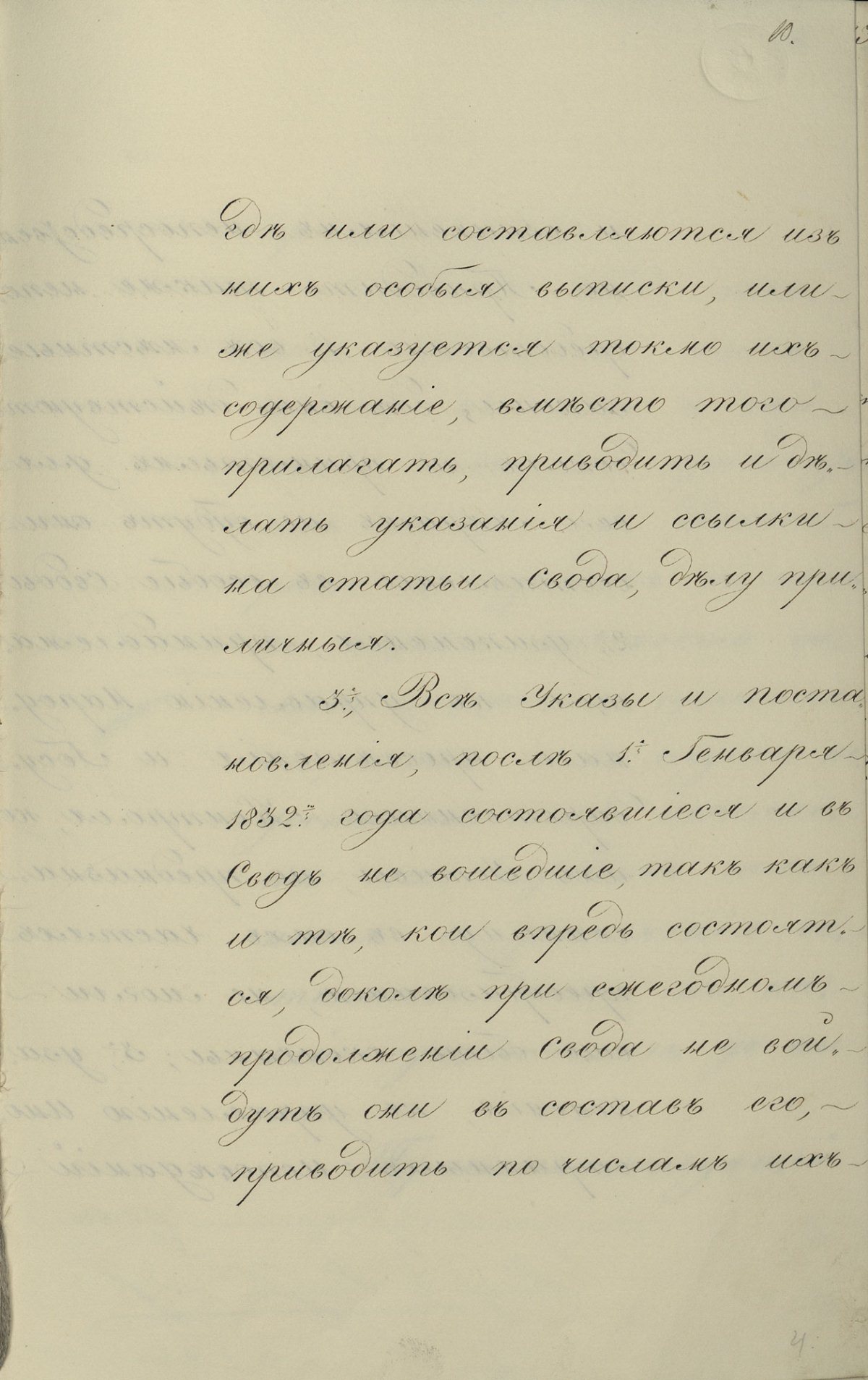

26 января Сперанский направил в адрес государственного секретаря Марченко проект манифеста об издании Свода законов. В тот же день состоялось общее собрание Государственного совета, на котором вследствие болезни В. П. Кочубея председательствовал Н. С. Мордвинов. В заседании обнаружились неожиданные разногласия в понимании формулировки «разослать Свод во все присутственные места», приведенной в журнале предыдущего заседания. 19 членов совета, составлявшие большинство, признали журнал верно составленным и не допускающим дополнительного толкования, в то время как 13 членов совета, включая самого Сперанского, толковали слова «разослать Свод» как направление Свода в целях его частичного применения совокупно с существующими законами (что означало, в частности, включение в судебные и административные решения ссылок на статьи Свода). Николай I разрешил возникшие противоречия в пользу большинства, 27 января наложив на журнал резолюцию: «Свод рассылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начнется с 1 генваря 1835 года»[83][84][85].

После некоторой переработки Сперанский представил проект манифеста императору. 30 января проект манифеста, снабженный собственноручной пометкой Николая «читал и нахожу совершенно согласным с Моим желанием», был представлен в Департамент законов Государственного совета, который рассматривал его 31 января в заседании с участием министра юстиции[86].

1 февраля состоялось второе общее собрание Государственного совета в присутствии императора. Проект манифеста был рассмотрен, признан соответствующим мнению Государственного совета, изложенному в заседании 19 января, и представлен к высочайшему подписанию. В заседании император повторно подтвердил, что Свод подлежит применению в качестве действующего закона с 1835 года; до той поры он может служить присутственным местам лишь указателем на существующие узаконения, ссылки на которые помещены под статьями Свода в виде источников. В тот же день Николай I подписал манифест об издании Свода законов, пометив его, однако, датой 31 января. Согласно статье 1 манифеста Свод вступал в «законную свою силу и действие» с 1 января 1835 года[86][87].

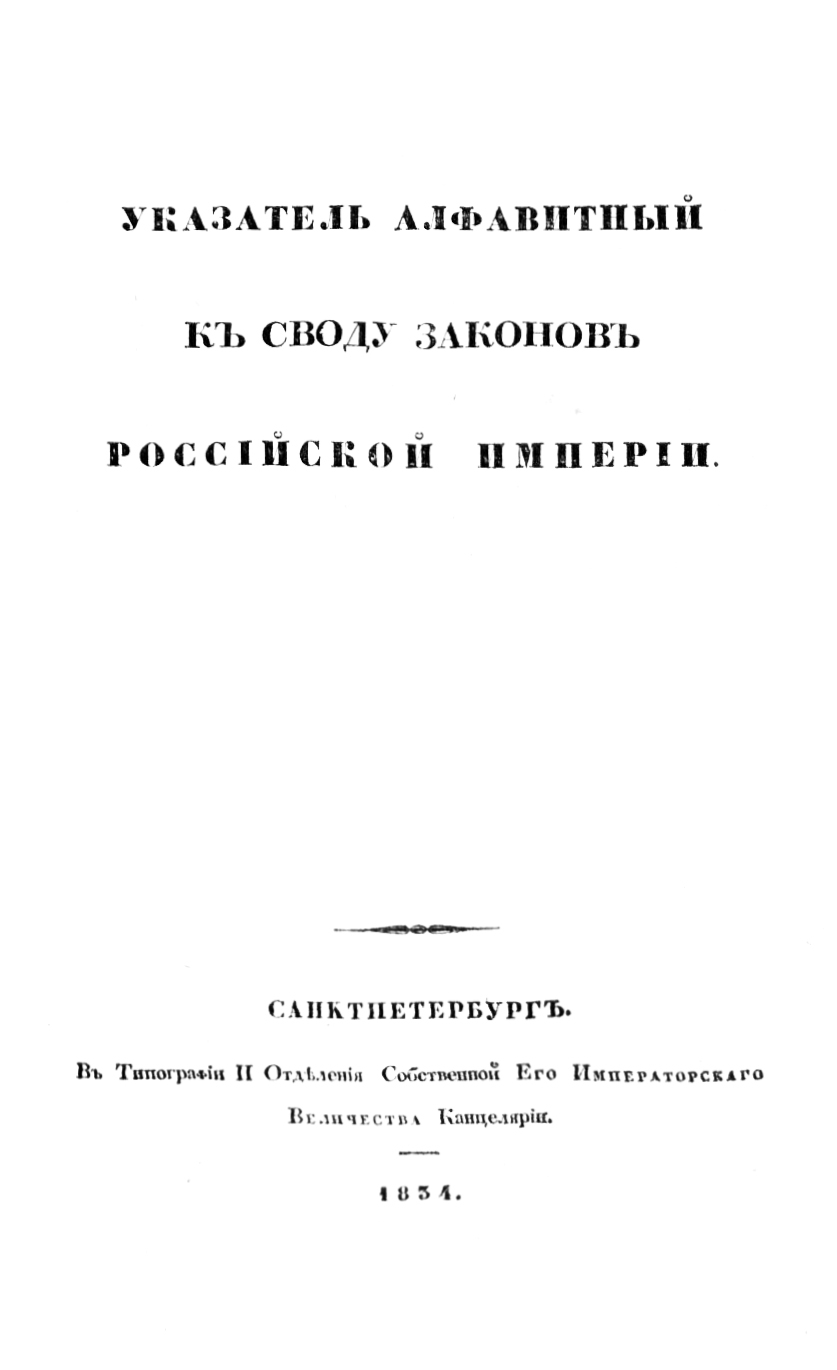

Впоследствии, незадолго до вступления Свода в силу, Сперанский разработал подробные правила о порядке употребления Свода в делопроизводстве, которые были рассмотрены Государственным советом и высочайше одобрены в декабре 1834 года. Кроме того, дополнительно к отпечатанным томам Свода были составлены и изданы общее оглавление (1833), алфавитный (1834) и хронологический (1835) указатели к Своду. В 1833 году состоялась перепечатка Свода (обозначенная на титульном листе как «издание второе»), в котором были исправлены типографские опечатки издания 1832 года, и в 1835—1836 годах — повторная перепечатка (обозначенная как «издание третье»), в которой уже были исправлены редакционные недосмотры и неточности, а несколько статей в виде особого исключения были изложены в новой редакции[88][89].

|

|

|

|

|

|

Общая характеристика Свода законов Российской империи

Система и содержание Свода законов

Сперанский разработал своеобразную систему построения Свода законов, имевшую значение как для практических, так и теоретических целей. Построение Свода было основано на правовой концепции Сперанского, который в соответствии с принятым в римском праве делением права на публичное и частное разделил все законодательство на государственные и гражданские законы[90].

Сперанский разработал своеобразную систему построения Свода законов, имевшую значение как для практических, так и теоретических целей. Построение Свода было основано на правовой концепции Сперанского, который в соответствии с принятым в римском праве делением права на публичное и частное разделил все законодательство на государственные и гражданские законы[90].

На основе различия в предмете правового регулирования все государственные законы подразделялись Сперанским на определительные и охранительные. Определительные законы состояли из норм, отражавших существо «государственного союза» и вытекающих из них прав. Сперанский выделил здесь несколько важных моментов: во-первых, порядок организации верховной власти; во-вторых, государственные органы, с помощью которых государственная власть осуществляет свои полномочия; в-третьих, средства и силы государственные; в-четвертых, степень участия подданных в государственной деятельности. Каждому из указанных моментов соответствовала определенная категория законов: 1) основные законы, 2) учреждения государственные и губернские, 3) законы сил государственных (уставы о рекрутской и земских повинностях, уставы казенного управления), 4) законы о состояниях. Вторая группа государственных законов состояла из законов, охраняющих «союз государственный и гражданский»: 1) предохранительные законы (уставы благочиния) и 2) уголовные законы[91].

Гражданские законы также подразделялись Сперанским на определительные и охранительные, объединяющие соответственно нормы материального и процессуального права. К первой группе относились законы, определяющие права и обязанности в области семейных отношений, общие законы об имуществах и особенные законы об имуществах. Во вторую группу входили законы о порядке взысканий по бесспорным делам, судопроизводстве и о мерах гражданских взысканий[92][93].

Разрабатывая систему Свода законов, Сперанский преследовал цель обеспечить доступность законодательства, понимая под этим не только упрощение поиска нормативного материала, но и определенную модернизацию законодательства и устранение его дефектов (упрощение стиля, языка нормативных актов, ликвидацию пробелов, противоречий, анахронизмов и т. д.). Для достижения этой цели Сперанский пошел по пути укрупнения основных подразделений систематического собрания законов, объединив весь нормативно-правовой материал в восемь крупных отделов, которые в большинстве случаев совпадали с отраслями права — государственным, административным, гражданским, уголовным и др. Вместе с тем система Свода распределяла законодательство также по отраслям управления и экономики. На основании этой системы все государственные и гражданские законы были разделены на восемь книг, в свою очередь состоявшие из 15 томов[94]:

| Книга I. Учреждения | Том I. Основные законы и учреждения государственные Том II. Учреждения губернские Том III. Уставы о службе гражданской |

| Книга II. Уставы о повинностях | Том IV. Свод уставов о повинностях рекрутской и земских |

| Книга III. Уставы казенного управления | Том V. Уставы о податях, пошлинах, питейном сборе и акцизе Том VI. Учреждения и уставы таможенные Том VII. Уставы монетный, горный и о соли Том VIII. Уставы лесной, оброчных статей, арендных и старостинских имений |

| Книга IV. Законы о состояниях | Том IX. Свод законов о состоянии людей в государстве |

| Книга V. Законы гражданские и межевые | Том X. Свод законов гражданских и межевых |

| Книга VI. Уставы государственного благоустройства | Том XI. Учреждения и уставы кредитных установлений, учреждения и уставы торговые, постановления о фабричной, заводской и ремесленной промышленности Том XII. Учреждения и уставы путей сообщения, устав строительный и устав пожарный, постановления о благоустройстве в городах и селениях |

| Книга VII. Уставы благочиния | Том XIII. Устав об обеспечении народного продовольствия, устав об общественном призрении, учреждения и уставы врачебные Том XIV. Уставы о паспортах и беглых, о предупреждении и пресечении преступлений, о содержащихся под стражей и о ссыльных |

| Книга VIII. Законы уголовные | Том XV. Свод законов уголовных |

Каждый том Свода представлял собой самостоятельное собрание правовых норм, имеющее единую для всего тома нумерацию статей. Некоторые из томов (например, тома I, V, X) состояли из нескольких частей; в этом случае у каждой части тома была своя нумерация статей. Отдельные тома включали уставы, положения, учреждения, которые, как правило, подразделялись на книги. Последние, в свою очередь, состояли из разделов, глав, отделений и статей. Под статьей (или, при особой оговорке, группой статей) Свода имелось указание на число, месяц и год издания акта, из которого взята статья или статьи, и номер этого акта в Полном собрании законов. В некоторых случаях под статьями помещались примечания; они не содержали правовых норм, но способствовали правильному пониманию смысла статей, комментировали и уточняли их источники. Свод законов состоял из 36 тысяч статей, а с приложениями — до 42 198 статей[95][96].

Свод законов не был полным собранием действующего законодательства. По практическим соображениям в издание 1832 года не вошли[97]:

- Узаконения местного характера, действовавшие в ряде национальных окраин Российской империи. Впоследствии Второе отделение подготовило или начало подготовку ряда проектов сводов местных узаконений — западных губерний, прибалтийских губерний, великого княжества Финляндского, Царства Польского, Бессарабии и др. Из них был утвержден лишь Свод местных узаконений губерний остзейских.

- Узаконения по ведомству Министерства народного просвещения и государственного контроля, а также нормативные акты в области счетоводства.

- Узаконения в области управления дел православного и иностранных исповеданий. Некоторые из узаконений по духовной части стали издаваться лишь с 1865 года в составе Полного собрания постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания.

- Узаконения по ведомству Министерства иностранных дел, удельного ведомства, управления почт, ведомства учреждений императрицы Марии и других, состоящих под покровительством высочайших особ.

- Постановления военные и морские, составившие впоследствии содержание отдельных Свода военных постановлений и Свода морских постановлений.

| |

|

|

|

|

|

Значение Свода законов

При нашем состоянии законодательства и в особенности при нашем уровне науки права и разработки законодательного материала Свод законов сослужил громадную и ничем не заменимую службу русскому государству и обществу.

Систематизация законодательства в форме инкорпорации, проведенная в 1826—1832 годах Вторым отделением и увенчавшаяся созданием Свода законов Российской империи, знаменовала собой новый этап в развитии русского права. Впервые в истории страны правоприменитель получил свод действующих законов, имеющий достаточно четкую и продуманную теоретическую и практическую основу, снабженный указателями и вспомогательными материалами и т. п. Переход от бессистемности и противоречивости законодательства к четкой системе изложения законов стало существенным прорывом в истории развития отечественного права. Свод объединил законодательный материал, разбросанный в многочисленных и труднодоступных источниках права; благодаря этому законы, ранее известные лишь ограниченному кругу лиц и то не в полном объёме, стали доступными для изучения каждому, что оказало благотворное влияние на развитие правовой культуры. По выражению М. В. Шимановского, «только с изданием Свода народ узнал так или иначе, что такое закон, где его начало и где его конец»[99][100][101].

Систематизация законодательства в форме инкорпорации, проведенная в 1826—1832 годах Вторым отделением и увенчавшаяся созданием Свода законов Российской империи, знаменовала собой новый этап в развитии русского права. Впервые в истории страны правоприменитель получил свод действующих законов, имеющий достаточно четкую и продуманную теоретическую и практическую основу, снабженный указателями и вспомогательными материалами и т. п. Переход от бессистемности и противоречивости законодательства к четкой системе изложения законов стало существенным прорывом в истории развития отечественного права. Свод объединил законодательный материал, разбросанный в многочисленных и труднодоступных источниках права; благодаря этому законы, ранее известные лишь ограниченному кругу лиц и то не в полном объёме, стали доступными для изучения каждому, что оказало благотворное влияние на развитие правовой культуры. По выражению М. В. Шимановского, «только с изданием Свода народ узнал так или иначе, что такое закон, где его начало и где его конец»[99][100][101].

Составители Свода не остановились на одной лишь предметной инкорпорации законов: ему была придана несколько иная, более сложная систематизированная форма. Поскольку кодификаторы имели возможность делать редакционные исправления при изложении текста консолидируемых актов, Свод содержал значительно более четкие формулировки и более точные определения по сравнению с ранее действовавшими законами, что вывело правовое регулирование общественных отношений на принципиально новый уровень. По степени влияния на развитие юридической сферы российской государственной жизни составление Свода можно рассматривать как крупную политико-правовую реформу[102].

Важным следствием систематизации законодательства стало реформирование практики управления и судопроизводства. Статья 47 Основных государственных законов (том I Свода) провозгласила, что «Империя Российская управляется на твердых основаниях положительных законов, уставов и учреждений», тем самым продемонстрировав стремление верховной власти внедрить в российскую действительность начала законности. Правила употребления Свода в судопроизводстве и административных делах, утвержденные в 1834 году, обязывали государственные учреждения использовать только кодифицированное законодательство, подробно расписывая порядок цитирования норм Свода и указания ссылок на его статьи[103].

Свод законов является важным памятником юридической мысли России первой половины XIX века. В нём были впервые обобщены и систематизированы многие правовые понятия, не разработанные в предшествующем законодательстве. В Своде определены существенные стороны государственного строя России: организация и существо верховной власти, правовое положение сословий; впервые сформулированы многие юридические понятия — «закон», «высочайшее повеление», «преступление», выделены общая и особенная часть уголовного права и т. д. Свод привел в систему разрозненные, противоречивые законы, относящиеся к различным периодам истории и исходившие из разных принципов. Впервые в России был создан сборник законодательных актов, в основу которого была положена научная система разделения и расположения законов; последняя хотя и обнаружила определенные недостатки, но вместе с тем имела большое прогрессивное значение, заложив основы правовой системы Российской империи[104].

В результате издания Свода законов выявились противоречия между отдельными законами, стали очевидными многочисленные пробелы в действующем законодательстве. Пробелы Свода указывали на необходимость проведения дальнейших работ по систематизации законодательства, но уже на более высоком уровне — в форме кодификации. После издания Свода началось совершенствование отдельных отраслей права: было разработано и введено в действие Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, кодифицированы военное, морское, а впоследствии и церковное законодательство[105].

Издание Полного собрания законов и Свода законов способствовали развитию русского законоведения. Создание этих сборников показало трудность систематизации права без научного подхода к разработке системы законодательства, развития отдельных отраслей, институтов права и правовых категорий, что было признано и верховной властью. Уже в 1835 году указом Николая I в целях подготовки квалифицированных юристов для службы в государственной администрации и судах было основано Императорское училище правоведения; в соответствии с новым университетским уставом, принятым в том же году, отделения «нравственных и политических наук» университетов были преобразованы в юридические факультеты. Свод положил начало систематическому изучению русского законодательства и истории права, стали появляться фундаментальные юридические труды (П. И. Дегая, К. А. Неволина, К. Д. Кавелина, Д. И. Мейера и др.). Если раньше изучались в основном гражданские и уголовные законы, то после создания Свода сделалось возможным и необходимым исследование других отраслей права — государственного, административного, финансового[106][107].

Недостатки Свода законов

На почве Свода создалась та робкая психология, та боязнь отойти от старого, потерять берег из виду, которая приводит наши руководящие сферы к жалкому топтанию на одном месте или к лицемерному подведению заимствований под видимый образ самобытного.

Стройность внешней формы не соответствовала внутреннему содержанию Свода, так как законодательный материал не обладал важным признаком — однородностью. Законы исходили из разных принципов, что объяснялось возникновением их в разное время. Отсюда вытекали такие недостатки Свода, как громоздкость, противоречивость нормативно-правового материала и его разбросанность по различным частям Свода. Строгая внутренняя логическая связь между разделами не могла быть достигнута в результате проведения систематизации законодательства в форме инкорпорации: взаимосвязь нормативных актов была возможна только при кодификационной обработке. Выбор инкорпоративной формы обусловил наличие в Своде неоднородного законодательства, поскольку перед чиновниками Второго отделения ставилась цель лишь привести в определенную систему действующие законы, не преобразуя и не совершенствуя их по существу. В силу этого Свод значительно отличался от большинства западноевропейских кодексов своего времени[109].

Стройность внешней формы не соответствовала внутреннему содержанию Свода, так как законодательный материал не обладал важным признаком — однородностью. Законы исходили из разных принципов, что объяснялось возникновением их в разное время. Отсюда вытекали такие недостатки Свода, как громоздкость, противоречивость нормативно-правового материала и его разбросанность по различным частям Свода. Строгая внутренняя логическая связь между разделами не могла быть достигнута в результате проведения систематизации законодательства в форме инкорпорации: взаимосвязь нормативных актов была возможна только при кодификационной обработке. Выбор инкорпоративной формы обусловил наличие в Своде неоднородного законодательства, поскольку перед чиновниками Второго отделения ставилась цель лишь привести в определенную систему действующие законы, не преобразуя и не совершенствуя их по существу. В силу этого Свод значительно отличался от большинства западноевропейских кодексов своего времени[109].

В литературе приводятся многочисленные примеры отсутствия логической последовательности в системе расположения законодательного материала. Например, гражданские законы помимо тома X встречаются во многих других томах — томах VII и VIII (законы о частной золотопромышленности и частных лесах), томе IX (права состояния), томе XI (торговые законы). Уголовные законы, собранные в томе XV, встречаются в уставах казенного управления (тома V—VIII), статьях 737, 794, 832 и других тома IX. Статьи об учреждениях помимо томов I и II имеются в уставах таможенном, горном, межевом и др. Нередко нормы материального права располагаются в Своде наряду с нормами процессуального права. Некоторые второстепенные вопросы регулируются с ненужной подробностью в то время как другие или вовсе не рассматриваются, или освещаются очень поверхностно[110][111].

Уже Сперанский указывал на такой недостаток Свода законов, как его неполнота: «Сколько объём нашего Свода обширен и полон, столько составные его части недостаточны и скудны». Неполнота Свода объясняется тем, что: 1) многие сферы общественных отношений не были урегулированы законодательством, а если и нашли своё отражение в российских законах, то не были помещены в Полное собрание законов; 2) целый ряд узаконений Полного собрания законов не вошел ни в один из томов Свода. В частности, в него не вошли церковные законы, законы о народном просвещении и государственном контроле, законы по ведомству ряда министерств и кредитных учреждений и т. д. Дореволюционные исследователи Свода отмечали существенные пробелы в разделе гражданского законодательства: отсутствие ряда норм о завещаниях, об опеке и попечительстве, о правах и обязанностях в брачно-семейных отношениях, о сервитутах, о ссуде, о доверенности и т. д. В разделе уголовных законов остались неурегулированными отношения, возникающие из полицейских и финансовых нарушений, и т. д.[112][113].

Ни теория, ни практика к моменту составления Свода не выработали четких критериев для разграничения понятий нормативного и ненормативного правового акта, вследствие чего в Свод вошло множество статей ненормативного характера, содержащих наставления, советы, пожелания или отдельные распоряжения административных органов (статьи 613 и 631 тома I, статья 257 тома III, статья 3 тома XIV и др.). К недостаткам Свода относятся также наличие ряда технических правил, по сути не являющихся правовыми нормами (например, в постановлениях о фабричной и заводской промышленности), неопределенность юридического языка, многословность отдельных статей (статья 843 тома XV, статья 305 тома X). Некоторые статьи, взятые в отрыве от общего смысла других статей, неясны, что затрудняло их применение (статья 15 тома II, статьи 794 и 816 тома XV). В Своде имеются статьи, которые могут быть объединены (статьи 234—236, 238—321 тома I) или сокращены (статьи 342—344 тома I). Ряд статей включены в Свод без ссылок на узаконения Полного собрания законов (статьи 267—268 тома I, статья 161 тома X, статьи 926 и 1210 тома XV). А. К. Бабичев на основе тщательного анализа первого и последующих изданий Свода законов сделал вывод о необходимости многочисленных (более 2,5 млн) сокращений и редакционных исправлений в Своде[114][115][116].

Многие недостатки Свода были вызваны объективными причинами — несовершенством и архаичностью действующего российского законодательства, а также инкорпоративной формой систематизации, не допускавшей внесения принципиальных изменений в упорядочиваемые правовые нормы. В то же время, по мнению ряда ученых, Свод, вобравший в себя множество устаревших законов, сыграл роковую роль в истории русского права, законсервировав дефекты отечественного законодательства и став своего рода тормозом на пути его дальнейшего развития. Подобной точки зрения придерживался Г. Ф. Шершеневич, который утверждал, что «Свод не подготовил кодификацию, а убил кодификационное творчество», и язвительно писал о «мнимой стройности», придающей Своду «обманчивый вид кодекса». Ещё резче выразился Б. И. Сыромятников, назвавший Свод «зачатым в грехе реакции» и «надгробным памятником, который успела заживо поставить себе николаевская Россия», а А. И. Каминка резонно обращал внимание на то, что «ни одна страна не решилась воспользоваться нашим опытом, нашей изобретательностью, чтобы завести и у себя совершенно такой же свод законов»[117][118][119][120].

Продолжения и дальнейшие издания Свода законов Российской империи при Николае I и Александре II

Продолжения издания 1832 года