Семидневная битва

| Семидневная битва | |||

| Основной конфликт: Гражданская война в Америке | |||

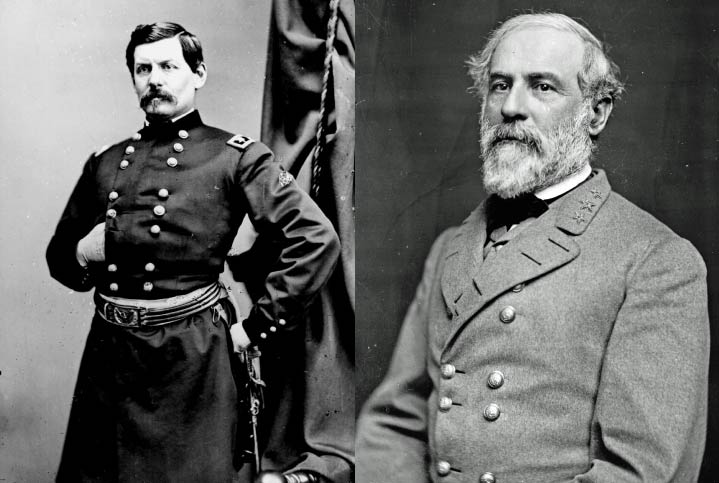

МакКлеллан и Ли в дни сражения | |||

| Дата | |||

|---|---|---|---|

| Место | |||

| Итог |

Победа КША | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

Семидневная битва (англ. Seven Days Battles) — серия из шести крупных сражений, произошедших за семь дней с 25 июня по 1 июля 1862 года около Ричмонда, штат Виргиния, в годы гражданской войны в Америке. В этом сражении армия Конфедерации под командованием генерала Ли отбросила федеральную армию Джорджа Макклеллана от Ричмонда и затем заставила её покинуть Вирджинский полуостров. Иногда эту битву называют Семидневной кампанией, хотя она была только частью Кампании на Полуострове.

Семидневная битва началась атакой федеральной армии в сражении в Дубовой Роще 25 июня 1862 года, однако МакКлеллан быстро потерял инициативу, а Ли начал серию атак 26-27 июня. Потомакская армия начала отступать к Джеймс-Ривер. Ли пытался перехватить федеральную армию в сражении при Глендейле 30 июня, но перехват не удался и федералы отступили на укрепленные позиции на Малверн-Хилл. 1 июля в сражении при Малверн-Хилл Ли предпринял несколько неудачных лобовых атак, в результате которых армия Конфедерации понесла большие потери.

После конца сражения армия МакКлеллана осталась на Джеймс-Ривер. При отступлении она потеряла 16 000 человек. Армия Ли, которая наступала все это время, потеряла около 20 000. Ли убедился, что МакКлеллан не повторит наступления на Ричмонд, и направил свою армию на север.

Содержание

Предыстория

Сражение было частью Кампании на Полуострове, которая представляла собой неудачную попытку МакКлеллана захватить столицу Конфедерации город Ричмонд и завершить войну. Кампания началась в марте 1862 года, когда Потомакская армия высадилась в Форте Монро на Вирджинском полуострове. Медленно и осторожно двигаясь по полуострову, МакКлеллан провел ряд сражений против генерала Джозефа Джонстона, который отступал шаг за шагом. Под Ричмондом, 31 мая и 1 июня произошло Сражение при Севен-Пайнс (оно же Битва при Фэйр-Оукс). Оно прошла неудачно для Конфедерации, но имела далеко идущие последствия — Джонстон был ранен и заменен генералом Ли. Ли провел почти месяц, укрепляя свои оборонительные позиции и организовывая армию. МакКлеллан повел себя пассивно и ничего не предпринимал до самой Семидневной битвы. Армия Ли не имела численного превосходства над противником (более того, серьёзная часть его армии была ещё на марше), но Ли спланировал наступательную операцию, которая продемонстрировала агрессивный характер его стратегии. В этом духе он продолжал действовать всю войну.

Сражение было частью Кампании на Полуострове, которая представляла собой неудачную попытку МакКлеллана захватить столицу Конфедерации город Ричмонд и завершить войну. Кампания началась в марте 1862 года, когда Потомакская армия высадилась в Форте Монро на Вирджинском полуострове. Медленно и осторожно двигаясь по полуострову, МакКлеллан провел ряд сражений против генерала Джозефа Джонстона, который отступал шаг за шагом. Под Ричмондом, 31 мая и 1 июня произошло Сражение при Севен-Пайнс (оно же Битва при Фэйр-Оукс). Оно прошла неудачно для Конфедерации, но имела далеко идущие последствия — Джонстон был ранен и заменен генералом Ли. Ли провел почти месяц, укрепляя свои оборонительные позиции и организовывая армию. МакКлеллан повел себя пассивно и ничего не предпринимал до самой Семидневной битвы. Армия Ли не имела численного превосходства над противником (более того, серьёзная часть его армии была ещё на марше), но Ли спланировал наступательную операцию, которая продемонстрировала агрессивный характер его стратегии. В этом духе он продолжал действовать всю войну.

К 25 июня войска располагались следующим образом: федеральные дивизии Самнера, Франклина и Хейнцельмана, всего 60 000 человек, стояли южнее реке Чикахомини. Части Портера, 30 000 человек, располагались на северном берегу реки. Южнее реки северянам противостояли дивизии Хьюджера и Магрудера, всего 30 000 человек. Напротив Портера, через реку, стояли дивизии Дэниеля Хилла и Лонгстрита. Части Джексона приближались к полю боя с севера.

Семидневная битва была фактически первым сражением генерала Ли в ту войну. Он начал бой под самыми стенами Ричмонда, когда, казалось бы, шансов на успех было совсем немного.

Силы сторон

К началу сражения Северовирджинская армия несколько увеличилась и достигла своей максимальной численности за ту войну — 92 000 человек. Она состояла из нескольких команд и дивизий.

Потомакская армия Джорджа Макклелана насчитывала 104 000 человек в пяти корпусах.

План генерала Ли

Сражение

Сражение в дубовой роще (25 июня)

25-го июня МакКлеллан решил атаковать позиции конфедератов на своем крайнем левом фланге, чтобы приблизить ближе к городу свои любимые осадные орудия. Для этих целей были выбраны две дивизии III-го корпуса под командованием Джозефа Хукера и Филлипа Кэрни. В 8:30 утра три федеральные бригады (Сиклса, Гровера и Робинсона)развернулись в боевую линию и начали наступление через небольшую лесополосу. На направлении их удара находилась дивизия Бенжамина Хьюджера. Наступавшая на правом фланге бригада Дэна Сиклса столкнулась с труднопроходимыми засеками и участками болота, затем встретила сильное сопротивление противника и отступила. Хугер воспользовался этим и провел контратаку федеральной бригады Гровера силами бригады Райта. Эта бригада носила красную форму зуавов и сперва была принята северянами за свою. В критический момент боя 25-й северокаролинский полк мощным винтовочным огнём отбросил бригаду Сиклса, причем обратил 71 нью-йоркский полк в паническое бегство.

Сэмюэль Хейнцельман (ком. корпуса) двинул вперед подкрепления и уведомил о происходящем Макклелана, который пытался удаленно управлять боем по телеграфу. Будучи не в курсе событий, Макклелан переоценил неудачу и в 10:30 приказал частям вернуться на исходные позиции, чем серьёзно сбил их с толку. Через 2 с половиной часа он лично явился на поле боя, убедился, что серьёзной угрозы нет, и велел повторить атаку. Боевые действия длились до темноты. В итоге северяне отвоевали 600 ярдов территории, потеряв 626 человек. Армия Ли потеряла 441 человека и это событие не смогло помешать Ли готовить наступление, назначенное на следующий день.

Сражение на Бевердэм-Крик (26 июня)

Сражение на Бевердэм-Крик (Beaver Dam Creek, Река Бобровых Плотин) иногда ещё называют Сражением при Меканиксвилле (англ. Mechanicsville). План Ли подразумевал атаку 65 000 солдат Конфедерации на корпус Фицджона Портера (30 000), причем Томас Джексон должен был зайти во фланг и тыл армии северян, а дивизия Эмброуза Хилла атаковать их с фронта. Однако, с самого начала все пошло не по плану. Отряд Джексона по разным причинам опоздывал к началу сражения. Время уходило, наступление было под угрозой срыва, и тогда генерал Хилл решился пойти в атаку самостоятельно, даже без приказа Ли. В 15:00 он двинул свои 11 000 человек во фронтальную атаку. Атака началась успешно — южане отбросили стоящую на их пути бригаду Джорджа Макколла, но Портер перебросил на участок атаки бригады Джона Мартиндейла и Чарльза Гриффина. Эти две дивизии, усиленные шестью батареями (32 орудия) насчитывали 14 000 человек, и они смогли отбить все атаки конфедератов, нанеся последним ощутимые потери.

Между тем поздно днем прибыл отряд Джексона, который не нашёл ни Лонгстрита, ни Хилла, и не стал ничего предпринимать. Джексон определённо должен был слышать звуки боя, но он приказал своим солдатам разбивать лагерь. Появление Джексона было обнаружено северянами и, опасаясь за правый фланг, Макклелан приказал Портеру отступить на 5 миль. Вечером Хилл повторил атаку, но снова не добился успеха.

Тактически Союз выиграл это сражение. План генерала Ли не сработал: из 65 000 человек, привлеченных к наступлению, реально действовали только 15 000, а загадочная пассивность Джексона вообще лишила смысла атаку Хилла. Южане потеряли 1484 человек, а корпус Портера — только 361. Вместе с тем стратегически армия Ли кое-что выиграла: появление южан (особенно Джексона) на правом фланге МакКлеллана угрожало перерезать железнодорожную ветку, по которой осуществлялось снабжение армии Союза. Генералы советовали МакКлеллану атаковать корпус Магрудера, но Макклелан переоценил силы корпуса Магрудера и принял решение передвинуть свою базу к реке Джеймса. Таким образом, сохраняя численное преимущество, он упустил инициативу и перешёл к пассивной обороне. Более того, его армия начала отступление к югу, в результате чего только треть армии участвовала в последующих боевых действиях.

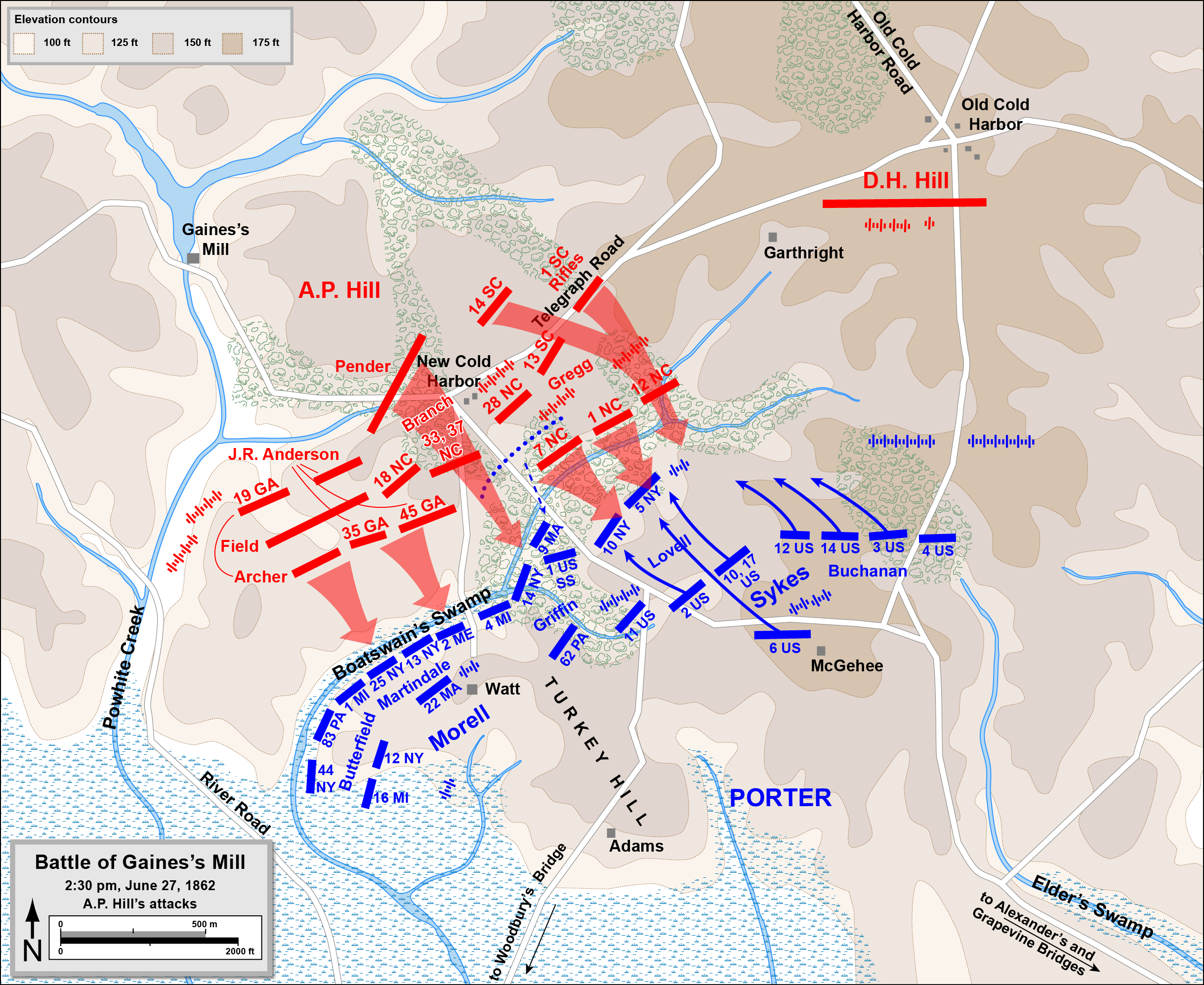

Сражение при Гейнс-Милл (27 июня)

Это крупное сражение (англ. Battle of Gaines’Mill) иногда называют Первым сражением при Колд-Харбор или Сражением на Чикахомини. Утром армия Ли начала самое массовое наступление за всю войну — в нём участвовало 57 000 человек в составе шести дивизий.

Это крупное сражение (англ. Battle of Gaines’Mill) иногда называют Первым сражением при Колд-Харбор или Сражением на Чикахомини. Утром армия Ли начала самое массовое наступление за всю войну — в нём участвовало 57 000 человек в составе шести дивизий.

Рано утром Эмброуз Хилл начал атаку через Бевердэм-Крик, но на этот раз встретил слабое сопротивление. Продолжая нступление, его передовая бригада (Макси Грегга) натолкнулась на сопротивление 9-го массачусетского полка у Гэинс-Милл. Корпус Портера расположился вдоль Боцманской реки и болотистой равнины, которые представляли собой серьёзное препятствие для атакующих. Дивизии Макси Грегга, Дурси Пендера, Джозефа Андерсона и Лоуренса О’Брайана Брэнча пытались атаковать, но безуспешно. Подошедшие части Лонгстрита встали южнее частей Хилла, но Лонгстрит не решился атаковать по такой местности и стал дожидаться частей Джексона.

Однако Джексон опоздал и на этот раз. Эмброуз Хилл снова попытался атаковать в одиночку, но был отброшен частями Джорджа Сайкса; он отступил и стал ждать Джексона. Лонгстрит приказал провести небольшую диверсию, чтобы оттянуть время до прихода Джексона. Проводя эту диверсионную атаку, бригада Джорджа Пикетта пошла во фронтальное наступление и была отбита с большими потерями. Только в 15:00 подошли части Джексона — весь день они блуждали в поисках нужной дороги. Он решил не вмешиваться в сражение во избежание недоразумений, но получил прямой приказ от генерала Ли и в 16:30 начал атаку. К тому времени корпус Портера был усилен дивизией Генри Слокума. Уже в вечерней темноте конфедераты предприняли очередную атаку, которая была очень плохо скоординирована, но именно она проломила федеральную оборону. Прорыв осуществила техасская бригада Джона Худа, который сделал себе имя в этот день и впоследствии был повышен до командира дивизии. На помощь Портеру подошли бригады Томаса Мигера и Уильяма Френча, но было уже поздно и всё, что они могли — это прикрыть отступающие части Портера. Во время этого отступления был окружён батальон 5-го кавалерийского полка под командованием Чарльза Уайтинга. На следующий день в 16:00 Портер переправил войска на южный берег Чикохамини и сжёг мосты.

Между тем весь этот день Магрудер водил за нос Макклелана, предпринимая небольшие диверсионные атаки на своём правом фланге. Он отвлёк на себя 60 000 человек федеральной армии, в то время как всё самое важное происходило на северном берегу Чикохамини.

В этом сражении армия Ли одержала свою единственную несомненную тактическую победу. Задействованные в бою части Союза (34 214 чел.) потеряли 894 человека убитыми, 3107 ранеными и 2836 пленными. наступающие части Ли (57 018 чел.) потеряли убитыми 1483 человека, ранеными 6402, пленными 108. Эта первая победа генерала Ли могла бы быть более эффективной, если бы не действия Джексона и его штаба. Артиллерийский офицер Конфедерации Эдвард Александер впоследствии писал: «Если бы Джексон атаковал сразу по прибытии, или вместе с А. П. Хиллом, мы бы добились лёгкой победы — возможно, взяли бы в плен большую часть отряда Портера».

Неудача сильно обеспокоила генерала Макклелана, который начал ускоренно отступать к реке Джеймса. Гэйнс-Милл стал психологической победой Конфедерации: в этот день стало видно, что Ричмонд спасён.

Битва у Саваж-Стейшн (29 июня)

С утра 29-го числа федеральная армия готовилась отступать на юг и сжигала все то, что не могла унести с собой. 2-й,3-й и 6-й корпуса армии находились у станции Саваж. Сам Макклелан уехал в Малверн Хилл, не оставив никаких распоряжений и не оставив своего заместителя, в результате корпуса остались без центрального управления. Сражение у Саваж-стейшн стало небольшим арьергардным боем, не вполне удачным для Конфедерации.

Боевые столкновения начались в 9:00, когда в 2-х милях к западу от станции два джорджианских полка генерала Джорджа Андерсона вступили в бой с 2-мя пенсильванскими полками из корпуса Самнера. Бой длился два часа и унес жизни 28 джорджианцев и 119 пенсильванцев. Во время этого боя осколком снаряда был смертельно ранен бригадный генерал Ричард Гриффит. Магрудер решил, что перед ним значительные силы противника и запросил у Ли подкреплений. Ли перебросил к нему две бригады из дивизии Бенжамина Хугера с условием, что они вернутся, если не вступят в бой до 14:00.

Тем временем генерал Джексон действовал совсем не по плану Ли. Он начал ремонтировать мост через Чикахомини — он понял так, что должен находиться на северном берегу реки и охранять переправу. Такого же рода недоразумения случились и в армии Союза. Генерал Хейнцельман решил, что его корпус не должен участвовать в обороне станции, поэтому он двинул корпус на юг, не предупредив об этом Самнера и Франклина. Теперь у станции остались только два корпуса.

Магрудер между тем был вынужден атаковать 26 000 северян корпуса Самнера силами своих 14 000 человек. Он колебался до 17:00, и наконец отправил в бой две с половиной бригады. Левым флангом наступления командовал Джозеф Кершоу, центром — Пол Семмес, правым флангом — Вильям Берксдэйл. Федеральные генералы Франклин и Седжвик как раз проводили рекогносцировку. Они увидели приближающуюся бригаду Кершоу, которую сперва приняли за корпус Хейнцельмана. Чуть позже Самнер понял, что ошибся, и что корпуса Хейнцельмана вообще нет на месте — это привело его в такое возмущение, что на следующий день он отказывался разговаривать с Хейнцельманом. Артиллерия северян открыла огонь по наступающим линиям конфедератов.

Между тем, наступление Магрудера поддерживала бронированная железнодорожная батарея, в первый раз задействованная в боевых действиях. Это было 32-фунтовое нарезное морское орудие Брука, которое было бронировано железными листами и двигалось с помощью локомотива. В армии его назвали «Сухопутным Мерримаком». Но несмотря на это оружие, атака Магрудера имела мало шансов на успех. Первым вступила в бой филадельфийская бригада Уильяма Бернса, которая не смогла перекрыть фронт наступления двух конфедеративных бригад. Самнер не очень грамотно управлял боем на этом участке, посылая в бой случайные дивизии. Сперва он послал два полка бригады Бернса, потом 1-й миннесотский из другой бригады, потом полк из бригады Ричардсона. И если Магрудер задействовал только часть своих сил, то Седжвик поступил аналогично — только 10 из его 26 бригад приняли участие в бою.

Сражение постепенно перешло в продолжительную перестрелку, которая длилась до темноты. «Сухопутный Мерримак» бомбардировал позиции Союза, и некоторые его снаряды залетали в тыл, к полевому госпиталю. Финальным аккордом боя стала атака «Вермонтской Бригады» под командованием полковника Уильяма Брукса из дивизии Уильяма Смита. Брукс двинул вермонтцев в атаку через лес, где они попали под сильный обстрел и понесли больше потерь, чем любая бригада за весь день: бригада потеряла 439 человек, причем 5-й вермонтский полк потерял 209 из 428, половину своего состава.

В этом сражении погибло 1500 человек с обеих сторон. 2500 раненых солдат Союза попали в плен после эвакуации госпиталя. Джексон перешёл Чикахомини только на следующий день в 02:30, слишком поздно, чтобы разбить армию Союза. Основная часть Потомакской армии пересекла реку Уайт-Оак-Свамп в полдень 30-го числа. Генерал Ли был крайне недоволен Магрудером. «Я крайне сожалею, что вы так мало сделали сегодня для преследования противника. Если хотим пожинать плоды победы, это наступление следовало бы проводить боле энергично. … Мы не можем более терять времени — иначе они уйдут от нас.» Однако, основная вина за неудачи лежит в равной степени на неэффективных офицерах штаба Ли и пассивных действиях генерала Джексона.

Сражение при Глендейле (30 июня)

Это сражение произошло 30 июня 1862 года, и иногда называется Сражение у Фрэзерс-Фарм, Нельсонс-Фарм или Нью-Маркет-Роуд. Генерал Ли пытался наступлением с запада отрезать армию МакКлеллана от морской базы, окружить и уничтожить её. Как и во всех предыдущих фазах сражения, план Ли по различным причинам сорвался.

Это сражение произошло 30 июня 1862 года, и иногда называется Сражение у Фрэзерс-Фарм, Нельсонс-Фарм или Нью-Маркет-Роуд. Генерал Ли пытался наступлением с запада отрезать армию МакКлеллана от морской базы, окружить и уничтожить её. Как и во всех предыдущих фазах сражения, план Ли по различным причинам сорвался.

Дивизия Хьюджера, преследуя северян, натолкнулась на завалы на дорогах и стала искать обходные пути через лес. Хугер двигался медленно, опасался атак противника и в итоге не смог принять участия в сражении. Магрудер кружил по округе и никак не мог решить, идти ему на соединение с Холмесом или с Лонгстритом. Только в 16:00 он получил приказ Ли соединиться с Холмесом и атаковать Малверн-Хилл. Джексон «Каменная стена» снова впал в необъяснимую спячку: он весь день простоял на берегу Уайт-Оак-Свамп, предпринял вялую атаку федерального 6-го корпуса, а потом, как и за день до этого, начал восстанавливать мост через реку, несмотря на наличие брода. Малоопытные части Холмеса ничего не смогли сделать против Портера у Малверн-Хилл, даже после того, как к ним присоединились люди Магрудера. Кроме того, им серьёзно помешал артиллерийский обстрел с федеральных кораблей на реке Джеймса.

В 14:00 Ли, Лонгстрит и прибывший с визитом президент Джефферсон Дэвис ожидали начала атаки Хугера и неожиданно попали под артиллерийский обстрел. За участок боя отвечал Эмброуз Хилл, он велел президенту и генералам отправиться в тыл, а Лонгстрит попробовал подавить шесть действующих федеральных батарей огнём своей артиллерии, но сразу было понятно, что шансов на успех мало. Лонгстрит приказал полковнику Дженкинсу атаковать батареи неприятеля, и эта атака переросла в серьёзный бой около 16:00.

Получилось так, что из всех запланированных атак реализовалась только эта — запоздалая, и организованная наспех. Лонгстрит атаковал силами 20 000 человек, которых не поддержали дивизии Хугера и Джексона. Они атаковали многочисленные (40 000 чел.) но разрозненные силы Союза, причем самые ожесточенные бои произошли в полосе действия пенсильванских дивизий 5-го корпуса под ком. генерала Джорджа Макколла (6000 чел.). Это произошло около фермы Нельсона(она же «ферма Фрэзера», по имени прежнего владельца). Дивизия МакКолла состояла из бригады Джорджа Мида и Трумана Сеймура с бригадой Джона Рейнольдса (после пленения Рейнольдса ею командовал Сенека Симмонс) в резерве.

Южане наступали силами трех бригад: генералов Уилкокса, Дженкинса и Кемпера. Необстрелянные вирджинцы Кемпера наступали через густой лес и вышли прямо под дула пяти батарей Макколла. Вирджинцы бросились в неорганизованную, но яростную атаку, прорвались к орудиям и при помощи бригады Дженкинса отбросили назад федеральные бригады. Они встретили упорное сопротивление частей Мида и Сеймура, так что дело доходило до рукопашной. Сам Мид был ранен и одна из его батарей сдалась. Макколл был захвачен в плен, когда по ошибке наткнулся на пикет конфедератов.

Между тем федеральные бригады Хукера, Керни и Слокама выдержали несколько атак конфедератов. Бой затих только в 20:30. В этом бою Лонгстрит руководил действиями практически каждой бригады, в то время как на стороне Союза бригады действовали сами по себе, без общего руководства. Вместо с тем он посылал бригады в бой по частям, вместо того, чтобы организовать массированное наступление.

План генерала Ли реализовать не удалось. Федералы потеряли 3797 человек (297 убитыми, 1696 ранеными, 1804 пленными и пропавшими без вести). Потери армии Конфедерации были сравнимы: 3673 человек (638 убито, 2814 ранено, 221 потеряно). В сражении были ранены генералы Союза Мид и Самнер, и генералы Юга — Андерсон, Пендер и Фетерстон.

Сражение при Малверн-Хилл (1 июля)

В сражении при Глэндейле конфедератам не удалось отрезать армию Союза, и она отошла на удобные позиции на возвышенности Малверн-Хилл. Это была действительно выгодная позиция, с которой хорошо просматривалась и простреливалась окружающая местность, при этом подходы к возвышенности были болотистыми. V корпус первым прибыл на высоту и успел подготовить её к обороне, установив, в частности, 25 орудий. МакКлеллан полагал, что армия противника обладает численным превосходством, хотя силы были равны — примерно по 80 000 на каждой стороне.

Ли решил предпринять массированную атаку с севера. Но и на этот раз его план реализовать не удалось. Сказалось плохое состояние дорог и неточности военных карт. Снова застрял Джексон. Потерял направление Магрудер. Фактически, к бою были готовы только дивизия Хугера на правом фланге и дивизия Дэниеля Хилла на левом. Они ожидали артиллерийской подготовки — на которой во многом был построен план Ли — но неожиданно артобстрел первыми начали федералы. С 13:00 до 14:30 они провели одну из крупнейших бомбардировок за всю войну. Федеральная артиллерия была лучше оснащена и имела больше опыта, и им удалось вывести из строя почти все батареи конфедератов.

И все же Ли решил атаковать. В 15:30 пехота двинулась вперед. Бригаде Армистеда удалось продвинуться дальше всех. В 16:00 прибыла дивизия Магрудера, которая была брошена на помощь Армистеду, но эта атака оказалась плохо организована.

Дэниель Хилл впоследствии писал: «Это была не война, это было убийство». Армия Ли потеряла 5355 человек, армия МакКлеллана — 3214. И все же южане продолжали преследовать армию Союза на пути к Харрисонс-Лэндинг. Им удалось занять высоту Эвелингтон, которая делала их позиции на берегу реки Джеймс фактически неприступными даже в условиях обстрела со стороны федерального флота. Высота была захвачена генералом Стюартом, который атаковал их при поддержке одного единственного орудия из батареи Джона Пэлхема. (Того самого, который через год, в сражении при Фредериксберге, сумеет задержать атаку дивизии Мида с помощью, опять же, одного орудия.) Этим и закончилась Семидневная битва. Ли понял, что МакКлеллан не повторит похода на Ричмонд и перебросил Джексона на север, против армии Поупа. Так постепенно началась Северовирджинская кампания.

Последствия

Семидневная битва относится к «дилетантскому периоду» Гражданской войны, участвующие в них армии трудно назвать опытными. И все же сражение отличается просто невероятным количеством ошибок, допущенных обеими сторонами. Сказалась плохая работа штабов, плохие карты, плохие дороги, несогласованность действий и многое другое.

Генерал Магрудер несколько раз терял нужное направление и действовал крайне неуверенно; Лонгстрит не очень грамотно провел атаку при Глендейле, но удивительнее всего необъяснимая медлительность и неуверенность генерала Джексона.

Генералы Союза тоже совершали ошибки, и больше всего их сделал сам Макклелан, начиная с неправильной оценки противника и утери инициативы. В какой-то момент он вообще покинул армию, не оставив заместителя.

Генерал Ли быстро сделал выводы из произошедшего и сразу после сражения приступил к реорганизации армии. Отличившиеся командиры были повышены — например, Джон Худ повышен до командира дивизии.

Это сражение сказалось и на карьере генерала Магрудера. Он неплохо показал себя в начале Кампании на Полуострове под Йорктауном, затем удачно дезинформировал противника во время сражения при Гейнс-Милл, но затем сильно разочаровал генерала Ли. После сражения Магрудер был отправлен на периферию в Техас. Генерал Теофилиус Холмс был отослан в Арканзас.

Семидневной битвой завершилась кампания на полуострове. Обе стороны понесли серьёзные потери. Северовирджинская армия потеряла примерно 20 000 человек из 90 000: 3494 убито, 15 758 ранено, 952 попало в плен. МакКлеллан сообщил о потерях порядка 16 000 человек из 105 445: 1734 убито, 8 062 ранено, 6053 попало в плен.

В литературе

Семидневной битве посвящено стихотворение Германа Мелвилла «Малвернский холм»:

Семь Дней мы бились, семь Ночей —

И это были дни

Отваги, страсти и тщеты,

Как призрак, стали я и ты, —

И зрели вязы с высоты

И жертв, и палачей[1].

Интересные факты

Перед отправкой из Остина на фронт в Вирджинию бойцы роты «В» 4-го Техасского пехотного полка получили от местных барышень подарок — маленького фокстерьера Кэнди, который быстро стал ротным любимцем и талисманом. Кэнди пропал во время сражения при Малверн-Хилл, после того, как его видели атакующим вместе с остальными солдатами высоту Индюшачий Холм. На следующий день Кэнди нашла похоронная команда; дрожащий пес прижимался к мёртвому телу рядового Джона Саммерса, своего самого преданного друга и покровителя[2].

Напишите отзыв о статье "Семидневная битва"

Примечания

Ссылки

- [www.historyanimated.com/Peninsulah.html Анимированная карта сражения]

- [www.civilwar.org/battlefields/glendale/maps/glendalemap.html Сражение при Глендейле, карта]

- [youtube.com/watch?v=xtAJphBjIyo Высота Малверн-Хилл] на YouTube

Отрывок, характеризующий Семидневная битва

Окна комнаты, в которой лежала княжна Марья, были на запад. Она лежала на диване лицом к стене и, перебирая пальцами пуговицы на кожаной подушке, видела только эту подушку, и неясные мысли ее были сосредоточены на одном: она думала о невозвратимости смерти и о той своей душевной мерзости, которой она не знала до сих пор и которая выказалась во время болезни ее отца. Она хотела, но не смела молиться, не смела в том душевном состоянии, в котором она находилась, обращаться к богу. Она долго лежала в этом положении.Солнце зашло на другую сторону дома и косыми вечерними лучами в открытые окна осветило комнату и часть сафьянной подушки, на которую смотрела княжна Марья. Ход мыслей ее вдруг приостановился. Она бессознательно приподнялась, оправила волоса, встала и подошла к окну, невольно вдыхая в себя прохладу ясного, но ветреного вечера.

«Да, теперь тебе удобно любоваться вечером! Его уж нет, и никто тебе не помешает», – сказала она себе, и, опустившись на стул, она упала головой на подоконник.

Кто то нежным и тихим голосом назвал ее со стороны сада и поцеловал в голову. Она оглянулась. Это была m lle Bourienne, в черном платье и плерезах. Она тихо подошла к княжне Марье, со вздохом поцеловала ее и тотчас же заплакала. Княжна Марья оглянулась на нее. Все прежние столкновения с нею, ревность к ней, вспомнились княжне Марье; вспомнилось и то, как он последнее время изменился к m lle Bourienne, не мог ее видеть, и, стало быть, как несправедливы были те упреки, которые княжна Марья в душе своей делала ей. «Да и мне ли, мне ли, желавшей его смерти, осуждать кого нибудь! – подумала она.

Княжне Марье живо представилось положение m lle Bourienne, в последнее время отдаленной от ее общества, но вместе с тем зависящей от нее и живущей в чужом доме. И ей стало жалко ее. Она кротко вопросительно посмотрела на нее и протянула ей руку. M lle Bourienne тотчас заплакала, стала целовать ее руку и говорить о горе, постигшем княжну, делая себя участницей этого горя. Она говорила о том, что единственное утешение в ее горе есть то, что княжна позволила ей разделить его с нею. Она говорила, что все бывшие недоразумения должны уничтожиться перед великим горем, что она чувствует себя чистой перед всеми и что он оттуда видит ее любовь и благодарность. Княжна слушала ее, не понимая ее слов, но изредка взглядывая на нее и вслушиваясь в звуки ее голоса.

– Ваше положение вдвойне ужасно, милая княжна, – помолчав немного, сказала m lle Bourienne. – Я понимаю, что вы не могли и не можете думать о себе; но я моей любовью к вам обязана это сделать… Алпатыч был у вас? Говорил он с вами об отъезде? – спросила она.

Княжна Марья не отвечала. Она не понимала, куда и кто должен был ехать. «Разве можно было что нибудь предпринимать теперь, думать о чем нибудь? Разве не все равно? Она не отвечала.

– Вы знаете ли, chere Marie, – сказала m lle Bourienne, – знаете ли, что мы в опасности, что мы окружены французами; ехать теперь опасно. Ежели мы поедем, мы почти наверное попадем в плен, и бог знает…

Княжна Марья смотрела на свою подругу, не понимая того, что она говорила.

– Ах, ежели бы кто нибудь знал, как мне все все равно теперь, – сказала она. – Разумеется, я ни за что не желала бы уехать от него… Алпатыч мне говорил что то об отъезде… Поговорите с ним, я ничего, ничего не могу и не хочу…

– Я говорила с ним. Он надеется, что мы успеем уехать завтра; но я думаю, что теперь лучше бы было остаться здесь, – сказала m lle Bourienne. – Потому что, согласитесь, chere Marie, попасть в руки солдат или бунтующих мужиков на дороге – было бы ужасно. – M lle Bourienne достала из ридикюля объявление на нерусской необыкновенной бумаге французского генерала Рамо о том, чтобы жители не покидали своих домов, что им оказано будет должное покровительство французскими властями, и подала ее княжне.

– Я думаю, что лучше обратиться к этому генералу, – сказала m lle Bourienne, – и я уверена, что вам будет оказано должное уважение.

Княжна Марья читала бумагу, и сухие рыдания задергали ее лицо.

– Через кого вы получили это? – сказала она.

– Вероятно, узнали, что я француженка по имени, – краснея, сказала m lle Bourienne.

Княжна Марья с бумагой в руке встала от окна и с бледным лицом вышла из комнаты и пошла в бывший кабинет князя Андрея.

– Дуняша, позовите ко мне Алпатыча, Дронушку, кого нибудь, – сказала княжна Марья, – и скажите Амалье Карловне, чтобы она не входила ко мне, – прибавила она, услыхав голос m lle Bourienne. – Поскорее ехать! Ехать скорее! – говорила княжна Марья, ужасаясь мысли о том, что она могла остаться во власти французов.

«Чтобы князь Андрей знал, что она во власти французов! Чтоб она, дочь князя Николая Андреича Болконского, просила господина генерала Рамо оказать ей покровительство и пользовалась его благодеяниями! – Эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться, краснеть и чувствовать еще не испытанные ею припадки злобы и гордости. Все, что только было тяжелого и, главное, оскорбительного в ее положении, живо представлялось ей. «Они, французы, поселятся в этом доме; господин генерал Рамо займет кабинет князя Андрея; будет для забавы перебирать и читать его письма и бумаги. M lle Bourienne lui fera les honneurs de Богучарово. [Мадемуазель Бурьен будет принимать его с почестями в Богучарове.] Мне дадут комнатку из милости; солдаты разорят свежую могилу отца, чтобы снять с него кресты и звезды; они мне будут рассказывать о победах над русскими, будут притворно выражать сочувствие моему горю… – думала княжна Марья не своими мыслями, но чувствуя себя обязанной думать за себя мыслями своего отца и брата. Для нее лично было все равно, где бы ни оставаться и что бы с ней ни было; но она чувствовала себя вместе с тем представительницей своего покойного отца и князя Андрея. Она невольно думала их мыслями и чувствовала их чувствами. Что бы они сказали, что бы они сделали теперь, то самое она чувствовала необходимым сделать. Она пошла в кабинет князя Андрея и, стараясь проникнуться его мыслями, обдумывала свое положение.

Требования жизни, которые она считала уничтоженными со смертью отца, вдруг с новой, еще неизвестной силой возникли перед княжной Марьей и охватили ее. Взволнованная, красная, она ходила по комнате, требуя к себе то Алпатыча, то Михаила Ивановича, то Тихона, то Дрона. Дуняша, няня и все девушки ничего не могли сказать о том, в какой мере справедливо было то, что объявила m lle Bourienne. Алпатыча не было дома: он уехал к начальству. Призванный Михаил Иваныч, архитектор, явившийся к княжне Марье с заспанными глазами, ничего не мог сказать ей. Он точно с той же улыбкой согласия, с которой он привык в продолжение пятнадцати лет отвечать, не выражая своего мнения, на обращения старого князя, отвечал на вопросы княжны Марьи, так что ничего определенного нельзя было вывести из его ответов. Призванный старый камердинер Тихон, с опавшим и осунувшимся лицом, носившим на себе отпечаток неизлечимого горя, отвечал «слушаю с» на все вопросы княжны Марьи и едва удерживался от рыданий, глядя на нее.

Наконец вошел в комнату староста Дрон и, низко поклонившись княжне, остановился у притолоки.

Княжна Марья прошлась по комнате и остановилась против него.

– Дронушка, – сказала княжна Марья, видевшая в нем несомненного друга, того самого Дронушку, который из своей ежегодной поездки на ярмарку в Вязьму привозил ей всякий раз и с улыбкой подавал свой особенный пряник. – Дронушка, теперь, после нашего несчастия, – начала она и замолчала, не в силах говорить дальше.

– Все под богом ходим, – со вздохом сказал он. Они помолчали.

– Дронушка, Алпатыч куда то уехал, мне не к кому обратиться. Правду ли мне говорят, что мне и уехать нельзя?

– Отчего же тебе не ехать, ваше сиятельство, ехать можно, – сказал Дрон.

– Мне сказали, что опасно от неприятеля. Голубчик, я ничего не могу, ничего не понимаю, со мной никого нет. Я непременно хочу ехать ночью или завтра рано утром. – Дрон молчал. Он исподлобья взглянул на княжну Марью.

– Лошадей нет, – сказал он, – я и Яков Алпатычу говорил.

– Отчего же нет? – сказала княжна.

– Все от божьего наказания, – сказал Дрон. – Какие лошади были, под войска разобрали, а какие подохли, нынче год какой. Не то лошадей кормить, а как бы самим с голоду не помереть! И так по три дня не емши сидят. Нет ничего, разорили вконец.

Княжна Марья внимательно слушала то, что он говорил ей.

– Мужики разорены? У них хлеба нет? – спросила она.

– Голодной смертью помирают, – сказал Дрон, – не то что подводы…

– Да отчего же ты не сказал, Дронушка? Разве нельзя помочь? Я все сделаю, что могу… – Княжне Марье странно было думать, что теперь, в такую минуту, когда такое горе наполняло ее душу, могли быть люди богатые и бедные и что могли богатые не помочь бедным. Она смутно знала и слышала, что бывает господский хлеб и что его дают мужикам. Она знала тоже, что ни брат, ни отец ее не отказали бы в нужде мужикам; она только боялась ошибиться как нибудь в словах насчет этой раздачи мужикам хлеба, которым она хотела распорядиться. Она была рада тому, что ей представился предлог заботы, такой, для которой ей не совестно забыть свое горе. Она стала расспрашивать Дронушку подробности о нуждах мужиков и о том, что есть господского в Богучарове.

– Ведь у нас есть хлеб господский, братнин? – спросила она.

– Господский хлеб весь цел, – с гордостью сказал Дрон, – наш князь не приказывал продавать.

– Выдай его мужикам, выдай все, что им нужно: я тебе именем брата разрешаю, – сказала княжна Марья.

Дрон ничего не ответил и глубоко вздохнул.

– Ты раздай им этот хлеб, ежели его довольно будет для них. Все раздай. Я тебе приказываю именем брата, и скажи им: что, что наше, то и ихнее. Мы ничего не пожалеем для них. Так ты скажи.

Дрон пристально смотрел на княжну, в то время как она говорила.

– Уволь ты меня, матушка, ради бога, вели от меня ключи принять, – сказал он. – Служил двадцать три года, худого не делал; уволь, ради бога.

Княжна Марья не понимала, чего он хотел от нее и от чего он просил уволить себя. Она отвечала ему, что она никогда не сомневалась в его преданности и что она все готова сделать для него и для мужиков.

Через час после этого Дуняша пришла к княжне с известием, что пришел Дрон и все мужики, по приказанию княжны, собрались у амбара, желая переговорить с госпожою.

– Да я никогда не звала их, – сказала княжна Марья, – я только сказала Дронушке, чтобы раздать им хлеба.

– Только ради бога, княжна матушка, прикажите их прогнать и не ходите к ним. Все обман один, – говорила Дуняша, – а Яков Алпатыч приедут, и поедем… и вы не извольте…

– Какой же обман? – удивленно спросила княжна

– Да уж я знаю, только послушайте меня, ради бога. Вот и няню хоть спросите. Говорят, не согласны уезжать по вашему приказанию.

– Ты что нибудь не то говоришь. Да я никогда не приказывала уезжать… – сказала княжна Марья. – Позови Дронушку.

Пришедший Дрон подтвердил слова Дуняши: мужики пришли по приказанию княжны.

– Да я никогда не звала их, – сказала княжна. – Ты, верно, не так передал им. Я только сказала, чтобы ты им отдал хлеб.

Дрон, не отвечая, вздохнул.

– Если прикажете, они уйдут, – сказал он.

– Нет, нет, я пойду к ним, – сказала княжна Марья

Несмотря на отговариванье Дуняши и няни, княжна Марья вышла на крыльцо. Дрон, Дуняша, няня и Михаил Иваныч шли за нею. «Они, вероятно, думают, что я предлагаю им хлеб с тем, чтобы они остались на своих местах, и сама уеду, бросив их на произвол французов, – думала княжна Марья. – Я им буду обещать месячину в подмосковной, квартиры; я уверена, что Andre еще больше бы сделав на моем месте», – думала она, подходя в сумерках к толпе, стоявшей на выгоне у амбара.

Толпа, скучиваясь, зашевелилась, и быстро снялись шляпы. Княжна Марья, опустив глаза и путаясь ногами в платье, близко подошла к ним. Столько разнообразных старых и молодых глаз было устремлено на нее и столько было разных лиц, что княжна Марья не видала ни одного лица и, чувствуя необходимость говорить вдруг со всеми, не знала, как быть. Но опять сознание того, что она – представительница отца и брата, придало ей силы, и она смело начала свою речь.

– Я очень рада, что вы пришли, – начала княжна Марья, не поднимая глаз и чувствуя, как быстро и сильно билось ее сердце. – Мне Дронушка сказал, что вас разорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалею, чтобы помочь вам. Я сама еду, потому что уже опасно здесь и неприятель близко… потому что… Я вам отдаю все, мои друзья, и прошу вас взять все, весь хлеб наш, чтобы у вас не было нужды. А ежели вам сказали, что я отдаю вам хлеб с тем, чтобы вы остались здесь, то это неправда. Я, напротив, прошу вас уезжать со всем вашим имуществом в нашу подмосковную, и там я беру на себя и обещаю вам, что вы не будете нуждаться. Вам дадут и домы и хлеба. – Княжна остановилась. В толпе только слышались вздохи.

– Я не от себя делаю это, – продолжала княжна, – я это делаю именем покойного отца, который был вам хорошим барином, и за брата, и его сына.

Она опять остановилась. Никто не прерывал ее молчания.

– Горе наше общее, и будем делить всё пополам. Все, что мое, то ваше, – сказала она, оглядывая лица, стоявшие перед нею.

Все глаза смотрели на нее с одинаковым выражением, значения которого она не могла понять. Было ли это любопытство, преданность, благодарность, или испуг и недоверие, но выражение на всех лицах было одинаковое.

– Много довольны вашей милостью, только нам брать господский хлеб не приходится, – сказал голос сзади.

– Да отчего же? – сказала княжна.

Никто не ответил, и княжна Марья, оглядываясь по толпе, замечала, что теперь все глаза, с которыми она встречалась, тотчас же опускались.

– Отчего же вы не хотите? – спросила она опять.

Никто не отвечал.

Княжне Марье становилось тяжело от этого молчанья; она старалась уловить чей нибудь взгляд.

– Отчего вы не говорите? – обратилась княжна к старому старику, который, облокотившись на палку, стоял перед ней. – Скажи, ежели ты думаешь, что еще что нибудь нужно. Я все сделаю, – сказала она, уловив его взгляд. Но он, как бы рассердившись за это, опустил совсем голову и проговорил:

– Чего соглашаться то, не нужно нам хлеба.

– Что ж, нам все бросить то? Не согласны. Не согласны… Нет нашего согласия. Мы тебя жалеем, а нашего согласия нет. Поезжай сама, одна… – раздалось в толпе с разных сторон. И опять на всех лицах этой толпы показалось одно и то же выражение, и теперь это было уже наверное не выражение любопытства и благодарности, а выражение озлобленной решительности.

– Да вы не поняли, верно, – с грустной улыбкой сказала княжна Марья. – Отчего вы не хотите ехать? Я обещаю поселить вас, кормить. А здесь неприятель разорит вас…

Но голос ее заглушали голоса толпы.

– Нет нашего согласия, пускай разоряет! Не берем твоего хлеба, нет согласия нашего!

Княжна Марья старалась уловить опять чей нибудь взгляд из толпы, но ни один взгляд не был устремлен на нее; глаза, очевидно, избегали ее. Ей стало странно и неловко.

– Вишь, научила ловко, за ней в крепость иди! Дома разори да в кабалу и ступай. Как же! Я хлеб, мол, отдам! – слышались голоса в толпе.

Княжна Марья, опустив голову, вышла из круга и пошла в дом. Повторив Дрону приказание о том, чтобы завтра были лошади для отъезда, она ушла в свою комнату и осталась одна с своими мыслями.

Долго эту ночь княжна Марья сидела у открытого окна в своей комнате, прислушиваясь к звукам говора мужиков, доносившегося с деревни, но она не думала о них. Она чувствовала, что, сколько бы она ни думала о них, она не могла бы понять их. Она думала все об одном – о своем горе, которое теперь, после перерыва, произведенного заботами о настоящем, уже сделалось для нее прошедшим. Она теперь уже могла вспоминать, могла плакать и могла молиться. С заходом солнца ветер затих. Ночь была тихая и свежая. В двенадцатом часу голоса стали затихать, пропел петух, из за лип стала выходить полная луна, поднялся свежий, белый туман роса, и над деревней и над домом воцарилась тишина.

Одна за другой представлялись ей картины близкого прошедшего – болезни и последних минут отца. И с грустной радостью она теперь останавливалась на этих образах, отгоняя от себя с ужасом только одно последнее представление его смерти, которое – она чувствовала – она была не в силах созерцать даже в своем воображении в этот тихий и таинственный час ночи. И картины эти представлялись ей с такой ясностью и с такими подробностями, что они казались ей то действительностью, то прошедшим, то будущим.

То ей живо представлялась та минута, когда с ним сделался удар и его из сада в Лысых Горах волокли под руки и он бормотал что то бессильным языком, дергал седыми бровями и беспокойно и робко смотрел на нее.

«Он и тогда хотел сказать мне то, что он сказал мне в день своей смерти, – думала она. – Он всегда думал то, что он сказал мне». И вот ей со всеми подробностями вспомнилась та ночь в Лысых Горах накануне сделавшегося с ним удара, когда княжна Марья, предчувствуя беду, против его воли осталась с ним. Она не спала и ночью на цыпочках сошла вниз и, подойдя к двери в цветочную, в которой в эту ночь ночевал ее отец, прислушалась к его голосу. Он измученным, усталым голосом говорил что то с Тихоном. Ему, видно, хотелось поговорить. «И отчего он не позвал меня? Отчего он не позволил быть мне тут на месте Тихона? – думала тогда и теперь княжна Марья. – Уж он не выскажет никогда никому теперь всего того, что было в его душе. Уж никогда не вернется для него и для меня эта минута, когда бы он говорил все, что ему хотелось высказать, а я, а не Тихон, слушала бы и понимала его. Отчего я не вошла тогда в комнату? – думала она. – Может быть, он тогда же бы сказал мне то, что он сказал в день смерти. Он и тогда в разговоре с Тихоном два раза спросил про меня. Ему хотелось меня видеть, а я стояла тут, за дверью. Ему было грустно, тяжело говорить с Тихоном, который не понимал его. Помню, как он заговорил с ним про Лизу, как живую, – он забыл, что она умерла, и Тихон напомнил ему, что ее уже нет, и он закричал: „Дурак“. Ему тяжело было. Я слышала из за двери, как он, кряхтя, лег на кровать и громко прокричал: „Бог мой!Отчего я не взошла тогда? Что ж бы он сделал мне? Что бы я потеряла? А может быть, тогда же он утешился бы, он сказал бы мне это слово“. И княжна Марья вслух произнесла то ласковое слово, которое он сказал ей в день смерти. «Ду ше нь ка! – повторила княжна Марья это слово и зарыдала облегчающими душу слезами. Она видела теперь перед собою его лицо. И не то лицо, которое она знала с тех пор, как себя помнила, и которое она всегда видела издалека; а то лицо – робкое и слабое, которое она в последний день, пригибаясь к его рту, чтобы слышать то, что он говорил, в первый раз рассмотрела вблизи со всеми его морщинами и подробностями.

«Душенька», – повторила она.

«Что он думал, когда сказал это слово? Что он думает теперь? – вдруг пришел ей вопрос, и в ответ на это она увидала его перед собой с тем выражением лица, которое у него было в гробу на обвязанном белым платком лице. И тот ужас, который охватил ее тогда, когда она прикоснулась к нему и убедилась, что это не только не был он, но что то таинственное и отталкивающее, охватил ее и теперь. Она хотела думать о другом, хотела молиться и ничего не могла сделать. Она большими открытыми глазами смотрела на лунный свет и тени, всякую секунду ждала увидеть его мертвое лицо и чувствовала, что тишина, стоявшая над домом и в доме, заковывала ее.

– Дуняша! – прошептала она. – Дуняша! – вскрикнула она диким голосом и, вырвавшись из тишины, побежала к девичьей, навстречу бегущим к ней няне и девушкам.

17 го августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янково, в пятнадцати верстах от Богучарова, поехали кататься верхами – попробовать новую, купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена.

Богучарово находилось последние три дня между двумя неприятельскими армиями, так что так же легко мог зайти туда русский арьергард, как и французский авангард, и потому Ростов, как заботливый эскадронный командир, желал прежде французов воспользоваться тем провиантом, который оставался в Богучарове.

Ростов и Ильин были в самом веселом расположении духа. Дорогой в Богучарово, в княжеское именье с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказам, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина.

Ростов и не знал и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была именье того самого Болконского, который был женихом его сестры.

Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонку лошадей в изволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова.

– Ты вперед взял, – говорил раскрасневшийся Ильин.

– Да, всё вперед, и на лугу вперед, и тут, – отвечал Ростов, поглаживая рукой своего взмылившегося донца.

– А я на французской, ваше сиятельство, – сзади говорил Лаврушка, называя французской свою упряжную клячу, – перегнал бы, да только срамить не хотел.

Они шагом подъехали к амбару, у которого стояла большая толпа мужиков.

Некоторые мужики сняли шапки, некоторые, не снимая шапок, смотрели на подъехавших. Два старые длинные мужика, с сморщенными лицами и редкими бородами, вышли из кабака и с улыбками, качаясь и распевая какую то нескладную песню, подошли к офицерам.

– Молодцы! – сказал, смеясь, Ростов. – Что, сено есть?

– И одинакие какие… – сказал Ильин.

– Развесе…oo…ооо…лая бесе… бесе… – распевали мужики с счастливыми улыбками.

Один мужик вышел из толпы и подошел к Ростову.

– Вы из каких будете? – спросил он.

– Французы, – отвечал, смеючись, Ильин. – Вот и Наполеон сам, – сказал он, указывая на Лаврушку.

– Стало быть, русские будете? – переспросил мужик.

– А много вашей силы тут? – спросил другой небольшой мужик, подходя к ним.

– Много, много, – отвечал Ростов. – Да вы что ж собрались тут? – прибавил он. – Праздник, что ль?

– Старички собрались, по мирскому делу, – отвечал мужик, отходя от него.

В это время по дороге от барского дома показались две женщины и человек в белой шляпе, шедшие к офицерам.

– В розовом моя, чур не отбивать! – сказал Ильин, заметив решительно подвигавшуюся к нему Дуняшу.

– Наша будет! – подмигнув, сказал Ильину Лаврушка.

– Что, моя красавица, нужно? – сказал Ильин, улыбаясь.

– Княжна приказали узнать, какого вы полка и ваши фамилии?

– Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга.

– Бе…се…е…ду…шка! – распевал пьяный мужик, счастливо улыбаясь и глядя на Ильина, разговаривающего с девушкой. Вслед за Дуняшей подошел к Ростову Алпатыч, еще издали сняв свою шляпу.

– Осмелюсь обеспокоить, ваше благородие, – сказал он с почтительностью, но с относительным пренебрежением к юности этого офицера и заложив руку за пазуху. – Моя госпожа, дочь скончавшегося сего пятнадцатого числа генерал аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц, – он указал на мужиков, – просит вас пожаловать… не угодно ли будет, – с грустной улыбкой сказал Алпатыч, – отъехать несколько, а то не так удобно при… – Алпатыч указал на двух мужиков, которые сзади так и носились около него, как слепни около лошади.

– А!.. Алпатыч… А? Яков Алпатыч!.. Важно! прости ради Христа. Важно! А?.. – говорили мужики, радостно улыбаясь ему. Ростов посмотрел на пьяных стариков и улыбнулся.

– Или, может, это утешает ваше сиятельство? – сказал Яков Алпатыч с степенным видом, не заложенной за пазуху рукой указывая на стариков.

– Нет, тут утешенья мало, – сказал Ростов и отъехал. – В чем дело? – спросил он.

– Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что грубый народ здешний не желает выпустить госпожу из имения и угрожает отпречь лошадей, так что с утра все уложено и ее сиятельство не могут выехать.

– Не может быть! – вскрикнул Ростов.

– Имею честь докладывать вам сущую правду, – повторил Алпатыч.

Ростов слез с лошади и, передав ее вестовому, пошел с Алпатычем к дому, расспрашивая его о подробностях дела. Действительно, вчерашнее предложение княжны мужикам хлеба, ее объяснение с Дроном и с сходкою так испортили дело, что Дрон окончательно сдал ключи, присоединился к мужикам и не являлся по требованию Алпатыча и что поутру, когда княжна велела закладывать, чтобы ехать, мужики вышли большой толпой к амбару и выслали сказать, что они не выпустят княжны из деревни, что есть приказ, чтобы не вывозиться, и они выпрягут лошадей. Алпатыч выходил к ним, усовещивая их, но ему отвечали (больше всех говорил Карп; Дрон не показывался из толпы), что княжну нельзя выпустить, что на то приказ есть; а что пускай княжна остается, и они по старому будут служить ей и во всем повиноваться.