Септуагинта

Септуаги́нта; также Перевод семидесяти толковников (от лат. Interpretatio Septuaginta Seniorum — «перевод семидесяти старцев»; др.-греч. Ἡ μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα) — собрание переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык, выполненных в III—I веках до н. э. в Александрии. Часто обозначается как «LXX» (число семьдесят, записанное римскими цифрами). Название «Септуагинта» фиксируется уже в трудах Августина Аврелия, кратко пересказавшего историю её перевода (О граде Божьем, XVIII. 42).

Греческий текст Септуагинты сложился в эллинистическом иудаизме, был широко распространён, однако оказался полностью отвергнут талмудическим иудаизмом. Формирование корпуса Септуагинты, согласно легенде, началось в 280-е годы до н. э. и в общих чертах завершилось в начале I века до н. э. История перевода известна в предании, в разных версиях сохранённом еврейскими и христианскими авторами. Смысл предания о Септуагинте заключается в придании ей статуса соборного труда, предпринятого лицами, ответственными за сохранение библейской традиции, при одобрении общины в целом. В иудейской среде этот консенсус был подвергнут сомнению только во II веке, когда Септуагинта сделалась частью христианского Священного Писания. В этот же период начинается взаимодействие текста Септуагинты и выполненных позднее переводов Ветхого Завета на греческий язык, некоторые альтернативные переводы были введены Церковью в состав Септуагинты. За период II века до н. э. — XVI века н. э. сохранилось более 2000 рукописей LXX, в которых представлен определённый диапазон вариантов и разночтений.

Септуагинта является самым старым известным переводом Ветхого Завета на древнегреческий язык. Цитаты из неё встречаются в Новом Завете, наиболее точные — в Евангелии от Луки. Септуагинта сыграла важную роль в истории христианской церкви, став, по существу, каноном Ветхого Завета на греческом языке, с которого впоследствии были сделаны переводы на другие языки, в том числе первый перевод на церковнославянский. Тем не менее, несмотря на широкое распространение, в христианской традиции априори восторжествовало мнение, что еврейский оригинал предпочтительнее перевода во всех отношениях. И католицизм, и протестантские деноминации, и православие основывались на масоретском тексте — католики через Вульгату, протестанты — через новоевропейские переводы Ветхого Завета; за основу Синодального перевода Библии на русский язык также был взят масоретский текст. Интерес к Септуагинте оживился в XVIII веке — с появлением научной библейской критики.

Первые печатные издания Септуагинты в полном объёме были осуществлены в Испании и Италии между 1518 и 1587 годами, только с этого времени её текст окончательно стабилизировался. Научное филологическое издание стало осуществляться протестантскими учёными начиная с XVIII века. Наиболее авторитетные издания в ХХ веке выпускались Кембриджским университетом и Германским библейским обществом в Штутгарте. Методы реконструкции аутентичного текста LXX были предложены в 1863 году П. де Лагардом, в общих чертах они используются и современными исследователями. В парадигме исследований ХХ—XXI веков Септуагинта рассматривается как «единое, хотя и не монолитное художественное произведение» (определение А. Десницкого), к ней применяются методы литературного исследования Библии — анализ композиции, позволяющий реконструировать смыслы текста и стоящего за ним религиозного сознания.

Содержание

- 1 Содержание

- 2 История создания

- 3 Отказ от Септуагинты в раввинистском иудаизме

- 4 Античная ревизия Септуагинты. Создание стандартной византийской версии

- 5 Язык Септуагинты

- 6 Септуагинта и масоретская Библия

- 7 Рукописная передача текста Септуагинты и печатные издания

- 8 Значение Септуагинты

- 9 Комментарии

- 10 Примечания

- 11 Литература

- 12 Ссылки

Содержание

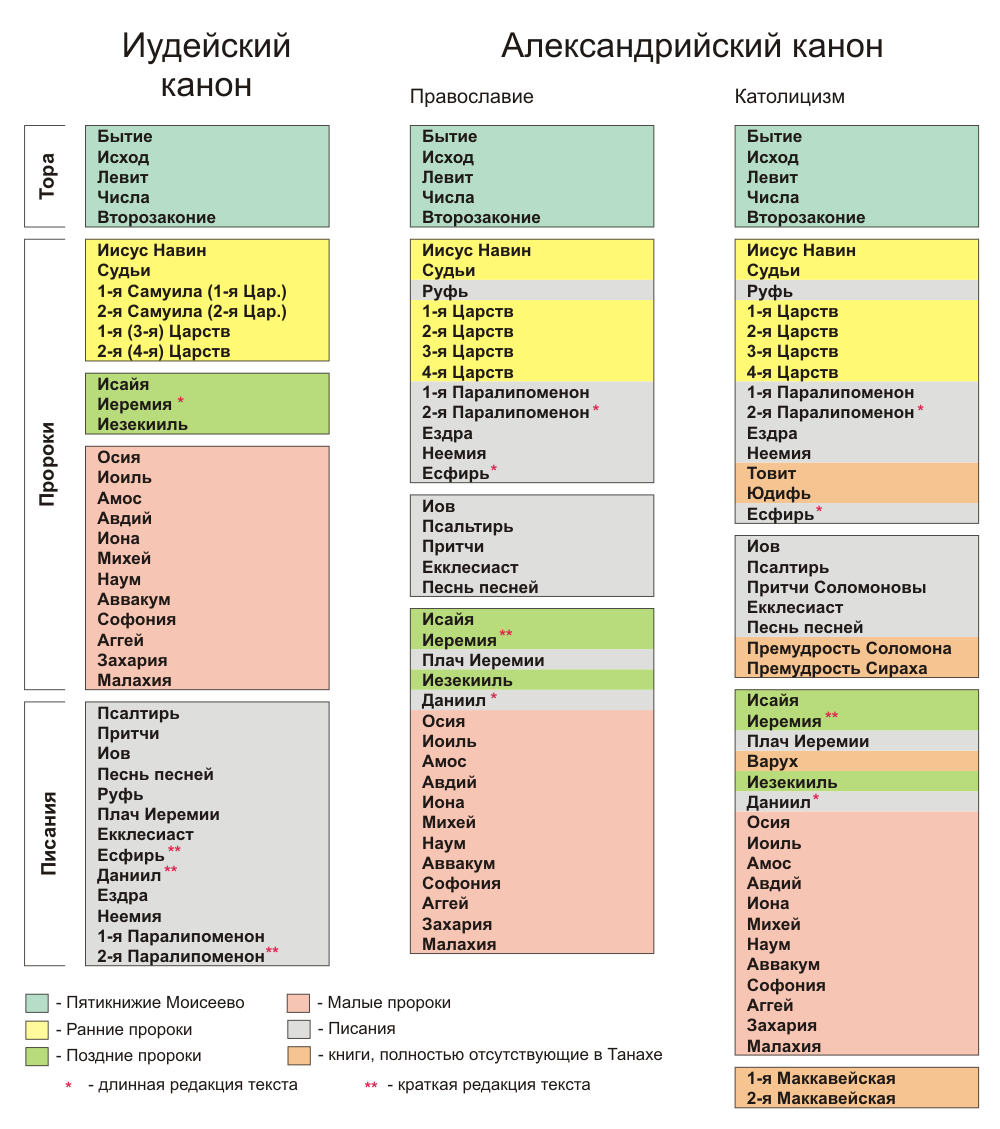

Состав иудейского канона и Септуагинта

По преданию, иудейский канон сложился примерно в V веке до н. э. благодаря деятельности пророков Ездры и Неемии, которые должны были заново собрать священные тексты после возвращения из Вавилонского пленения. Существует мнение, что именно Ездра придал Пятикнижию современный вид[1]. Согласно традиции, в тот период возникло Великое собрание (Бава Батра 15, 1), действовавшее до 270-х годов до н. э. Это собрание старцев одновременно разрешало религиозные вопросы и осуществляло контроль за правильным воспроизведением книг[2]. Время окончания Великого собрания пересекается с началом перевода Септуагинты — с 280-ми годами до н. э., поэтому можно предположить, что старцы-толковники были делегированы в Александрию именно Великим собранием[3]. Однако древний канон не соответствовал современному масоретскому тексту. В частности, Книга Варуха в древности читалась по синагогам в день памяти первого разрушения Храма, вошла в состав Септуагинты, но в иудейский современный канон не вошла[4].

Древнейшие сведения об иудейском каноне представлены у Филона Александрийского, Иосифа Флавия и нескольких раннехристианских авторов. Древнейшее свидетельство о делении канона на три части (это деление закреплено в аббревиатуре Танах) содержится, по-видимому, в Евангелии от Луки (Лк. 24:44), составители Септуагинты о нём не знали[5]. Кирилл Александрийский и Григорий Назианзин подразделяли Септуагинту на 12 исторических книг (включая Пятикнижие), 5 поэтических и 5 пророческих. Епифаний Кипрский и Иоанн Дамаскин делили книги Ветхого Завета на 4 категории: законоположительные, поэтические, исторические и пророческие, по 5 книг в каждой из категорий. Большинство Отцов церкви воспроизводили число книг, равное числу букв еврейского алфавита (то есть 22). Расширенный вариант канона изначально охотнее использовался на латинском Западе, его придерживались Климент Римский, Папа Дамасий I, Ориген, Киприан Карфагенский, Климент Александрийский. Ряд апокрифических и второканонических книг (в том числе Псалом 151, Третья книга Ездры, Послание Иеремии, Третья книга Маккавейская) сохранились только в латинском переводе, поэтому Ветхий Завет Вульгаты включает 46 книг. Фактически уже во времена Оригена осознавалась разница между книгами каноническими и книгами, употребляемыми в церковном обиходе[6]. В общем, Александрийский канон включал в свой состав 39 книг. В древности деление на книги, однако, было вполне условным и не всегда совпадало с традицией, сложившейся в Средние Века. Так, Августин Аврелий насчитывал в Ветхом Завете 44 книги (De Doctrina Christiana I. II).

Древнейшие сведения об иудейском каноне представлены у Филона Александрийского, Иосифа Флавия и нескольких раннехристианских авторов. Древнейшее свидетельство о делении канона на три части (это деление закреплено в аббревиатуре Танах) содержится, по-видимому, в Евангелии от Луки (Лк. 24:44), составители Септуагинты о нём не знали[5]. Кирилл Александрийский и Григорий Назианзин подразделяли Септуагинту на 12 исторических книг (включая Пятикнижие), 5 поэтических и 5 пророческих. Епифаний Кипрский и Иоанн Дамаскин делили книги Ветхого Завета на 4 категории: законоположительные, поэтические, исторические и пророческие, по 5 книг в каждой из категорий. Большинство Отцов церкви воспроизводили число книг, равное числу букв еврейского алфавита (то есть 22). Расширенный вариант канона изначально охотнее использовался на латинском Западе, его придерживались Климент Римский, Папа Дамасий I, Ориген, Киприан Карфагенский, Климент Александрийский. Ряд апокрифических и второканонических книг (в том числе Псалом 151, Третья книга Ездры, Послание Иеремии, Третья книга Маккавейская) сохранились только в латинском переводе, поэтому Ветхий Завет Вульгаты включает 46 книг. Фактически уже во времена Оригена осознавалась разница между книгами каноническими и книгами, употребляемыми в церковном обиходе[6]. В общем, Александрийский канон включал в свой состав 39 книг. В древности деление на книги, однако, было вполне условным и не всегда совпадало с традицией, сложившейся в Средние Века. Так, Августин Аврелий насчитывал в Ветхом Завете 44 книги (De Doctrina Christiana I. II).

Развитие иудейского канона на арамейском и иврите пошло в другом направлении: в год разрушения Храма (70 год) Иоханан бен Заккай перенёс в Явне синедрион и основал центр изучения Торы. После утраты храмового списка Писания раввины перед лицом быстрого распространения христианства предприняли стандартизацию библейского текста, что сыграло колоссальную роль в формировании масоретской традиции. Однако не включённые в канон книги, судя по материалам Каирской генизы, активно использовались в еврейской среде ещё несколько веков; процесс был примерно одинаковым и для христианства, и для иудаизма[7].

Список книг Септуагинты

| Греческое название | Русское название | |

| Законоположительные книги | ||

|---|---|---|

| Γένεσις | Бытие | |

| Ἔξοδος | Исход | |

| Λευϊτικόν | Левит | |

| Ἀριθμοί | Числа | |

| Δευτερονόμιον | Второзаконие | |

| Исторические книги | ||

| Ἰησοῦς Nαυῆ | Иисуса Навина | |

| Κριταί | Судей | |

| Ῥούθ | Руфь | |

| Βασιλειῶν Αʹ | 1 Царств | |

| Βασιλειῶν Βʹ | 2 Царств | |

| Βασιλειῶν Γʹ | 3 Царств | |

| Βασιλειῶν Δʹ | 4 Царств | |

| Παραλειπομένων Αʹ | 1 Паралипоменон | |

| Παραλειπομένων Βʹ | 2 Паралипоменон | |

| Ἔσδρας Αʹ | Ездры (1-я книга Ездры) | |

| Ἔσδρας Βʹ | Неемии (2-я книга Ездры) | |

| Ἐσθήρ | Есфирь | |

| Ἰουδίθ | Юдифи | |

| Τωβίτ[Прим 1] | Товита | |

| Μακκαβαίων Αʹ | 1 Маккавеев | |

| Μακκαβαίων Βʹ | 2 Маккавеев | |

| Μακκαβαίων Γʹ | 3 Маккавеев | |

| Учительные (поэтические) книги | ||

| Ψαλμοί | Псалтирь | |

| Ψαλμός ΡΝΑʹ | Псалом 151 | |

| Προσευχὴ Μανάσση | Молитва Манассии | |

| Ἰώβ | Книга Иова | |

| Παροιμίαι | Притчей Соломоновых | |

| Ἐκκλησιαστής | Екклесиаста | |

| Ἆσμα Ἀσμάτων | Песни Песней | |

| Σοφία Σαλoμῶντος | Премудрости Соломона | |

| Σοφία Ἰησοῦ Σειράχ | Премудрости Иисуса, сына Сирахова | |

| Ψαλμοί Σαλoμῶντος | Псалмы Соломона[Прим 2] | |

| Пророческие книги | ||

| Δώδεκα | Малые пророки (Двенадцать) | |

| Ὡσηέ Αʹ | I. Осии | |

| Ἀμώς Βʹ | II. Амоса | |

| Μιχαίας Γʹ | III. Михея | |

| Ἰωήλ Δʹ | IV. Иоиля | |

| Ὀβδίου Εʹ | V. Авдия | |

| Ἰωνᾶς Ϛ' | VI. Ионы | |

| Ναούμ Ζʹ | VII. Наума | |

| Ἀμβακούμ Ηʹ | VIII. Аввакума | |

| Σοφονίας Θʹ | IX. Софонии | |

| Ἀγγαῖος Ιʹ | X. Аггея | |

| Ζαχαρίας ΙΑʹ | XI. Захарии | |

| Ἄγγελος ΙΒʹ | XII. Малахии (Посланник) | |

| Ἠσαΐας | Исаии | |

| Ἱερεμίας | Иеремии | |

| Βαρούχ | Варуха | |

| Θρῆνοι | Плач Иеремии | |

| Επιστολή Ιερεμίου | Послание Иеремии | |

| Ἰεζεκιήλ | Иезекииля | |

| Δανιήλ | Даниила | |

| Приложение | ||

| Μακκαβαίων Δ' Παράρτημα | 4 Маккавеев[Прим 3] | |

История создания

Дошедшие от древности материалы, которые позволяют реконструировать создание Септуагинты, согласно И. Вевюрко, делятся на две категории. Во-первых, это литературные произведения, в которых изложено предание о создании перевода в целостном виде (в противоречащих друг другу версиях), и, во-вторых, — это памятники, косвенно свидетельствующие о бытовании Септуагинты в определённый период времени[8].

Письмо Аристея

Наиболее древним и одновременно самым подробным свидетельством создания Септуагинты является Письмо Аристея. Оно написано от имени телохранителя царя Птолемея и адресовано Филократу — брату Аристея, повествуя о египетском посольстве в Иерусалим к первосвященнику Елеазару (правил в 284—247 годах до н. э.). Подлинность этого документа в древности не подвергалась сомнению, его использовал Иосиф Флавий при изложении обстоятельств создания Септуагинты, а собственно текст Письма Аристея сохранился в трудах Евсевия Кесарийского и Прокопия Газского. В настоящее время памятник датируется периодом между III и I веками до н. э., но не позднее начала нашей эры[9]. В 1684 году Гэмфри Годи опубликовал в Оксфорде диссертацию «Против истории Аристея», положения которой развил в книге 1705 года, начавшей продолжавшуюся два века дискуссию о подлинности самого памятника и достоверности сообщаемых им сведений. Постепенно восторжествовало мнение, что «Письмо Аристея» — древний псевдэпиграф, литературная апология, написанная грекоговорящим иудеем, однако подлинность сообщаемых фактов не подвергается значительным сомнениям[10].

О переводе Семидесяти в Письме Аристея сообщается следующее:

- на греческий язык при Птолемеях были переведены не все канонические книги, а только «Закон», то есть Тора;

- инициатором перевода были не иудеи, а царь Птолемей Филадельф;

- идея перевода принадлежит Деметрию Фалерскому — основателю и главе Александрийской библиотеки;

- еврейская община Александрии одобрила перевод постфактум;

- иудейская община постановила, что перевод должен являться неизменным до буквы, а на пытающихся его изменить накладывалось проклятие;

- текст для перевода был доставлен из Иерусалима, переводчиками выступили 72 приехавших из Палестины старца — по шестеро от каждого из колен Израилевых;

- перевод выполнялся всеми переводчиками совместно на общем собрании (др.-греч. συνέδριον), причём каждый согласовывал свой труд с остальными;

- упоминается, что до LXX существовал более ранний перевод, менее надёжный, «некоторых мест из Закона»[11].

История первого перевода Торы на нееврейский язык зафиксирована в барайте[Прим 4], приведённой в Талмуде, в трактате «Мегила» (I. 9). Принципиальное отличие от древнегреческой легенды состоит в том, что дерзкий царь Птолемей (называемый на иврите Талмай) захотел не просто приобрести за деньги перевод Торы, а заполучить текст, которым гордились находившиеся под его властью иудеи, самым простым образом — он заставил еврейских раввинов-полиглотов перевести Тору. Опасаясь предварительного сговора между 72 раввинами, он сначала поместил каждого в отдельную камеру, и только затем узникам были объяснены условия происходящего. Однако старцы понимали, что евреям не нужен перевод, поэтому они сознательно изменили священный текст, воспроизводимый для нечестивого царя, внеся туда 13 искажений[12].

Исследователь Каирской генизы П. Э. Кале в 1947 году выдвинул гипотезу, согласно которой Септуагинты как таковой не существовало, ибо она была составлена и отредактирована из вольных (подобных таргумам) переводов Писания на греческий язык; последние основывались как раз на таргумах. «Письмо Аристея», таким образом, относилось к тому же времени и было документом еврейской пропаганды[13]. Однако в числе Кумранских находок содержались греческие тексты, тесно связанные с Септуагинтой, иными словами, акт единовременного перевода имел место. Это также свидетельствует, что греческий перевод Библии очень рано был принят и в Палестине. Если в XVII—XIX веках критики Письма Аристея указывали на сомнительность инициативы египетского царя по переводу Священного писания иудеев, то во второй половине ХХ века возобладало мнение, что александрийские евреи в эпоху ранних Птолемеев говорили преимущественно на арамейском языке и пользовались значительными правами самоуправления. В результате для своих религиозных нужд они использовали арамейские таргумы, и потому цари, собиравшие библиотеку, в первую очередь нуждались в общепонятном переводе священного писания народа, занимавшего важное стратегическое положение между государствами Птолемеев и Селевкидов. Такую версию доказывал Н. Коллинз в своём исследовании 2000 года «Библиотека в Александрии и Библия на греческом»; похожую теорию выдвинул в XIX веке протоиерей Николай Елеонский[14].

Третья книга Маккавейская

Третья книга Маккавейская, по-видимому, была создана в Египте в I веке до н. э. В её тексте содержится указание на то, что уже в III веке до н. э. греческий перевод Библии хранился в Иерусалимском Храме. В предании (3Мак. 1:12) утверждается, что в 217 году до н. э. Птолемей IV Филопатор, проезжая Иерусалим, попытался войти в Святая Святых, но был остановлен первосвященником, который прочитал ему Закон. Вероятно, Закон мог быть прочитан царю только по-гречески, а изустный перевод не произвёл бы должного впечатления. Следует также учитывать, что в тот же период языком делопроизводства в Палестине стал греческий, который в более поздний период использовался даже крайними националистами, о чём говорят написанные по-гречески послания Бар Кохбы[15]. Таким образом, по мнению И. С. Вевюрко, вполне возможно, что возникла традиция хранить при Храме и греческую рукопись Писания наравне с еврейским оригиналом. Иосиф Флавий в таком случае, описывая спасённые им из Иерусалима священные книги, имел в виду именно свитки Септуагинты[16].

Филон Александрийский и Иосиф Флавий

Иосиф Флавий («Иудейские древности», XII. 2) всецело использовал сведения Письма Аристея, удостоверяя, что оно было известно в Палестине I века. Он же впервые выразил понимание того обстоятельства, что текст искажается в процессе передачи и переписывания и нуждается в постоянной сверке с оригиналом. При этом он не упоминает о проклятиях исказившему текст, то есть его восприятие Септуагинты носит менее религиозный характер, нежели в александрийской традиции[17].

В трудах Филона Александрийского («О созерцательной жизни» II. 7, 37—41) приводится собственная версия предания о Септуагинте, в котором есть много уникальных деталей. Одна из них — указание на ежегодное празднование годовщины перевода на острове Фарос, а также указание на то, что к I веку Септуагинта обрела статус древнего текста, очень важный для античной культуры. Характерно, что, говоря о Септуагинте, Филон писал только о Пятикнижии, хотя цитировал и другие её тексты. Филон Александрийский впервые зафиксировал несколько положений, ставших потом общими в традиции почитания Септуагинты как священного текста:

- переводчики были одновременно пророками;

- перевод был вдохновлён свыше и является строго буквальным;

- перевод равноценен оригиналу[18].

Святоотеческая традиция

Со II века собирание сведений об истории Септуагинты переходит к ранним христианам, которые видели в Ветхом Завете источник обетования всеобщего спасения. В «Апологии» Иустина Философа, основанной, по-видимому, на устной еврейской традиции, с которой он был тесно связан, упоминается, что все пророческие иудейские книги были переведены для царя Птолемея и его библиотеки[19]. Речь идёт не только о Пятикнижии, но и о пророчестве Исаии. Также Иустин свидетельствовал (Апология I. 31), что Септуагинта всё ещё была широко распространена в еврейской среде. Однако в «Диалоге с Трифоном Иудеем» (71) того же Иустина впервые упомянуто о расхождениях между LXX и стандартным еврейским текстом, наличии в одном большого числа фрагментов, отсутствующих в другом. Иустин Мученик первым озвучил версию, что раввины создали собственную редакцию текста (Диалог, 74)[20].

О переводе всех пророческих книг на греческий язык писал и Климент Александрийский (Строматы I. XXI, 148—149). Приводимые им сведения сводятся к следующему:

- перевод был осуществлён при Птолемее Филадельфе попечением Деметрия Фалерского;

- успех переводчиков объясняется Божественным вдохновением;

- переведён был не только Закон, но и пророческие книги;

- переводчики работали отдельно друг от друга, но оказалось, что все их переводы полностью совпали по смыслу и по букве[21].

По Клименту, истинным инициатором перевода Писания был Бог; это нашло зеркальное отражение в Талмуде (Мегила I. 9, 2), в котором говорится, что не иудейское пророчество пришло к эллинам, но их язык стал звучать в селениях иудеев[22].

Ириней Лионский практически слово в слово повторил рассказ Климента, но добавил интерпретацию мотива, почему были разлучены переводчики:

Желая испытать их порознь и опасаясь, чтобы они по взаимному соглашению не скрыли посредством перевода истины, содержащейся в Писаниях— Против ересей. III, 21, 2

Эта версия напоминает содержащуюся в Талмуде (Софрим), что показывает тесную связь иудейской и раннехристианской устных традиций[23].

Тертуллиан также приводил сведения о статусе текста Септуагинты. В его «Апологетике» (XVIII, 8—10) утверждается, что в Александрии свитки LXX хранились в храме Сераписа вместе с другими еврейскими рукописями и что результатом этого чтения бывает обращение в христианство. Это свидетельство хорошо вписывается в информацию Письма Аристея и вводит Септуагинту в контекст деятельности Александрийской школы, в которой библейский текст впервые получил текстологическую и богословскую интерпретацию. Это же означает, что греческая Библия стала частью традиции александрийской учёности и что все вновь переводимые разделы канона получали общее название — Септуагинта[24].

К III веку относится анонимный трактат «Увещание к эллинам», который в традиции приписывался Иустину Философу. История Септуагинты в нём рассматривалась в русле платоновской концепции вечного «детства» эллинской культуры: царь Птолемей заинтересовался в Библии не Законом и не пророчествами, а древностью её текста. В главе 13 «Увещания» содержится рассказ о 70 толковниках, для каждого из которых на Фаросе были построены отдельные домики, развалины которых видел на острове сам автор. Согласно И. Вевюрко, это свидетельство исторической памяти жителей египетской столицы, которая хорошо подтверждает сведения Письма Аристея[25].

Епифаний Кипрский, который в молодости получал образование у раввинов[26], включил в свой трактат «О мерах и весах» множество сведений о переводах Библии, современных ему. Он впервые озвучил мысль о том, что Септуагинта не является полностью дословным переводом, в который толковники внесли некоторые слова «для ясности» и лучшего стиля — в помощь язычникам. Вероятно, из еврейской традиции он заимствовал предание, что семьдесят толковников перевели ровно 22 книги Писания «содействием Духа Святого согласно друг с другом». По его версии, переводчиков было 72, и они были размещены в 36 домиках по двое, но не могли общаться между собой; к каждому из них было приставлено двое секретарей, которым они диктовали, еврейские книги Писания получали по очереди. Это означало окончательное признание боговдохновенности Септуагинты к началу V века[27].

Иероним, Августин, Иоанн Златоуст

Против мнения о боговдохновенности Септуагинты выступил Иероним Стридонский, имевший для этого множество причин. Он придерживался аллегорического метода истолкования Писания, заложенного ещё Оригеном. Приступив к созданию стандартного текста латинской Библии, он нуждался в точно выверенных текстах греческого и еврейского Писания для решения чрезвычайно масштабных задач. Вначале он ставил практическую задачу — установить, что содержит в себе «еврейский подлинник». В начале 390-х годов он пришёл к необходимости перевода с еврейского текста, а не греческого, что отразилось в прологах к книгам Вульгаты. Открыто порвав со сложившейся традицией восприятия перевода Семидесяти как чуда, Иероним вернулся к тезисам Письма Аристея, но приписывал семидесяти старцам уже перевод всех книг, а не только Пятикнижия. Отказавшись от идеи прямой вдохновенности перевода, Иероним совершил переворот: предание об абсолютной идентичности текстов толковников предполагало сакрализацию слова как набора букв и звуков. На практике это обессмысливалось различием вариантов и рукописей Септуагинты. Иероним противопоставил этой традиции своё учение о смысле как отдельном от слова содержании, которое именно потому поддаётся переводу и требует переводческого искусства. Это же служило и оправданием Септуагинты, которая зачастую уклонялась от буквы еврейского текста[27].

По словам И. С. Вевюрко, «точку в развитии христианской традиции о Септуагинте поставил… на Западе блж. Августин»[28]. Этому посвящены главы 42—45 XVIII книги «О граде Божием», в которых Августин свёл воедино все противоречащие друг другу аспекты традиции:

- абсолютное согласие переводчиков и их полная непогрешимость — это предание (но оно может оказаться и верным);

- предание имеет исторический и провиденциальный смысл, поскольку сообщает переводу абсолютный авторитет, принося пользу обращённым язычникам;

- указывается на общее почитание Септуагинты в церквях Востока и Запада, непоколебленное новыми переводами Иеронима;

- если даже толковники не прорицали, а общались между собой, то и тогда консилиум 70 старцев достоин высшего доверия;

- переводчики внесли в текст три вида изменений — когда перевод содержит «нечто иное» по сравнению с оригиналом, когда «неодинаковыми словами выражен тот же смысл», когда нечто опущено или прибавлено;

- все три типа изменений были предусмотрены Богом;

- происходит примирение еврейской традиции и традиции Семидесяти: и те, и другие были пророками;

- переводчики являются не только пророками, но и толкователями ещё более древних пророков[29].

За полвека до Августина аналогичные проблемы решал представитель Антиохийской школы — Иоанн Златоуст. Его взгляд отличался наибольшей для той эпохи широтой, ибо, активно пользуясь еврейской традицией, он указывал, что авторитет Семидесяти выше, чем у иудеев-переводчиков его современности.

…Семьдесят толковников, по справедливости, пред всеми прочими заслуживают большего вероятия. Те переводили после пришествия Христова, оставаясь иудеями; а потому справедливо можно подозревать, что они сказали так больше по вражде, и с намерением затемнили пророчество. Семьдесят же, которые за сто лет до пришествия Христова, или даже более, предприняли это дело, и притом таким большим обществом, свободны от всякого подобного подозрения; они и по времени, и по многочисленности, и по взаимному согласию, преимущественно заслуживают вероятия.— Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа V, 2

По И. Вевюрко, свобода мышления Иоанна выражается в двух аспектах: во-первых, он использует критическую версию предания о Септуагинте, оставляя самый минимум сведений, достаточных для поддержания авторитета древнего перевода, и, во-вторых, готов учитывать другие версии текста. Это особенно заметно в его толкованиях на Исаию и Псалом 138 (для которого он предпочитал пользоваться еврейским оригиналом, считая перевод LXX неясным)[30].

Фактически отцы золотого века патристики выработали критерий, согласно которому всё, что помогает пониманию Библии, приемлемо. Сам текст понимался ими как обладающий полисемией, а также множеством исторически сложившихся форм, которые воспринимались как одинаково провиденциальные. Граница между каноном и апокрифами проходила по вариативности темы канонического текста: автор апокрифа воспринимался как самозваный авторитет. Однако в рамках канонического текста вариативность знаков, слов и целых выражений могла даже приветствоваться[31].

Отказ от Септуагинты в раввинистском иудаизме

Собрание библейских книг, ставшее достоянием Александрийской школы, ещё не являлось каноном в средневековом смысле этого термина. Отличием его была незавершённость; ранний канон допускал включение в свой состав новых книг. Здесь показателен пример книги Сираха, переводчик которой в предисловии указывает читателю, что автор — обычный образованный человек из благочестивой среды, а не пророк. Однако уже в период создания Септуагинты осуществлялся строгий отбор источников для собрания священных книг, ставших Библией в современном смысле этого слова. Первый перевод Ветхого Завета отражает процесс постепенного становления канона, который был доведён до конца в период размежевания еврейской среды на христианскую и иудейскую в рамках единой — библейской картины мира. Именно тогда возник вопрос о границах Божественного слова. Здесь яркими примерами являются раввинистские дискуссии II века о Песни песней и книге Екклесиаста[32].

Причины, по которым Септуагинта как целое и во всех частностях была отвергнута иудаизмом, изложены в предисловии к Штутгартскому изданию:

- Септуагинта стала частью Библии христианской церкви, причём христиане ссылались и на те чтения, которые для иудеев не имели доказательной силы;

- в Палестине был установлен и освящён канон, отличающийся от александрийского;

- во II веке в среде еврейских экзегетов победила линия Акивы, который придавал значение каждой букве Священного Писания[33].

Все эти причины накладывались одна на другую. Отличительной особенностью иудаизма является учение о двух Торах — устной и письменной, из которых только устная является единственным достоянием иудеев, в то время как письменной через греческий перевод завладели язычники[34]. Устная Тора отличается от христианского Священного Предания: в ней допустимы противоречия, которые дискутируются учёными раввинами до сих пор, также она имеет эзотерические стороны, отличаясь от христианской экзегезы, доступной любому читателю (который, однако, необязательно обладает правом толкования). Согласно представлениям древних раввинов, толкования должны быть устными и по статусу — их не следует записывать (Гиттин XL. 2). Устная Тора может и по букве не совпадать с записанной и даже выходить далеко за пределы простого смысла. В этом случае библейский текст трактуется как буквенный и числовой код, в котором любой знак вынимается из контекста и наделяется самостоятельным содержанием и значением[35]. Преобладание эзотерического знания в среде учёных раввинов было закреплено в начале II века, когда синедрион возглавил рав Акива бен Йосеф. Именно он был основателем течения, стремившегося придать значение каждой букве в Торе. В Талмуде (Берешит Шаббат 25а) утверждается, что «Истины, не явленные Моисею, были открыты Акиве». В трактате «Бава Мециа» (Тосефта 2, 29) сообщается, что ученик Акивы — рав Меир — в середине II века ввёл в преподавании в еврейских школах формальное различение между Писанием и Премудростью, представлявшей собою большее, нежели простое толкование Писания[34].

Таким образом, постепенно Тора начинает пониматься как вручённая одному только Израилю «драгоценность, которой создан Мир» (Авот III. 14). Иными словами, Бог начинает восприниматься как читатель собственной Торы, а Его творческая функция соединяется с еврейским языком и квадратным письмом[35]. Так началась и дискредитация греческого перевода. Завершение данного процесса зафиксировано в 146-й Новелле Юстиниана De Hebraeis 553 года. Во введении к ней сообщается о разногласиях между евреями, некоторые из которых полагали, что только иврит может использоваться при чтении Священного Писания, другие полагают, что и греческий язык может употребляться для этой цели. Новелла постановляет, что желающие могут читать Писание на греческом и на «любом языке, который распространён в их местности». Характерно, что в законодательном тексте повторена легенда о 72 толковниках, размещённых в 36 кельях по двое. Новелла рекомендует читать Септуагинту (и альтернативный перевод Акилы) как «более надёжный и лучший перевод, чем все другие». Целью данного законодательного акта было остановить вытеснение из синагог Восточной Римской империи нормативного греческого перевода неким другим переводом (устным), наподобие арамейских таргумов[36]. Согласно И. Вевюрко, с христианизацией Империи греческий язык стал утрачивать позиции в среде евреев по мере роста их недовольства своей социально-политической ролью и наступлением государства на права самоуправления. Именно данное обстоятельство определило отказ от Септуагинты и греческой синагогальной литургии, а затем и полного запрета на использование переводов Торы вообще[37].

Современные израильские исследователи также подчёркивают, что создание Септуагинты отражало процесс эллинизации египетской общины, вызывая опасение старейшин Иудеи, что чтение Торы на греческом приведёт к отпадению от еврейской идентичности как таковой. По словам М. Штереншиса, подобные опасения оказались правильными — со временем большая часть египетских евреев растворилась в греческом обществе. Он придерживался теории, что Септуагинта была переведена египетскими евреями для собственных нужд общины — в связи с тем, что многие из них не владели ивритом[38].

Античная ревизия Септуагинты. Создание стандартной византийской версии

В первые века нашей эры в иудео-христианской среде были созданы ещё несколько греческих версий всех ветхозаветных книг, по имени известны три переводчика — Акила, Симмах и Феодотион. В III веке Ориген осуществил грандиозный текстологический проект, создав Гексаплу, в которой были опубликованы вместе протомасоретский текст, собственно Септуагинта и три указанные версии перевода. Они оказывали существенное воздействие на текст LXX. После Гексаплы был создан вариант Лукиана, датируемый IV веком, к тому же времени началось оформление более или менее стандартизированной византийской версии. Э. Тов насчитывал три причины создания ревизий Септуагинты[40]:

- расхождения между Септуагинтой и еврейским текстом;

- поскольку Септуагинтой стали пользоваться христиане, евреи стремились создавать другие переводы;

- отражение еврейской экзегезы того времени.

Перевод Акилы

Акила из Понта окончил свою работу не позднее 177 года, поскольку она упоминается в трактате Иринея Лионского. Современные исследователи считают наиболее вероятным работу над переводом в 130-е годы[41]. Епифаний Кипрский приводил предание, что Акила был прозелитом, то есть христианином, обращённым из язычников (утверждалось также, что он был родственником императора Адриана), но из-за преследований единоверцами астрологии, которой он занимался, перешёл в иудаизм. Это предание признаётся исследователями важным, поскольку позволяет объяснить связь Акилы и рава Акивы, влияние на него вавилонской раннеталмудической традиции и то, что именно в экзегезе Акилы начинается использование гематрии, так характерной для раввинизма. Иудейские источники отождествляют его с Онкелосом — автором известного таргума[42].

Акила неоднократно упоминался и высоко оценивался блаженным Иеронимом, поскольку их задачи были в известной степени сходными, кроме того, подчёркнуто нелитературный буквальный перевод Акилы служил для Иеронима своего рода подстрочником и справочником. Отношение к переводу Акилы как пособию по еврейской грамматике он унаследовал от Оригена[43]. Издатель Гексаплы Филд описывал метод Акилы следующим образом:

- при переводе каждой лексемы её буквальный смысл предпочитается любому переносному;

- такая же однозначность выдерживается по отношению к любой части речи;

- перевод каждого слова еврейского текста в порядке его появления;

- создание глагольных форм, никогда не существовавших в греческом языке, от их ивритских эквивалентов — имён существительных (русский аналог: «диадемировать» или «костить»);

- перевод еврейских двусоставных слов двумя греческими словами во всех случаях;

- передача некоторых еврейских слов созвучными греческими, игнорируя смысл (по-видимому, Акила воспринимал еврейский язык как матрицу всех остальных языков)[44].

Г. Теккерей называл эти особенности «варварскими»[45], однако папирологические свидетельства и кумранские рукописи показывают, что все указанные тенденции появились ещё в редакциях библейского текста начала нашей эры. Так начались попытки приблизить текст Септуагинты к принятому в Палестине еврейскому тексту, что закончилось созданием принципиально иной текстологической традиции и предвосхитило создание масоретского текста[46].

Перевод Симмаха

Симмах Эвионит был по происхождению самаритянином и принадлежал к нищенствующей иудео-христианской секте эвионитов, которые совмещали отказ от имущества с Законом Моисеевым, о чём писал Евсевий Кесарийский («Церковная история» VI, 17). По выходе из самаритянства он принял иудаизм, его отождествляют с талмудическим Сумхусом, учеником рава Меира. Согласно Иерониму, Симмах «переводил скорее по смыслу, чем по букве». Его переводами активно пользовался Феодорит Кирский при экзегезе Псалтири[47]. Основные особенности перевода Симмаха были таковы:

- стремление к понятности целого, а не передаче отдельных слов;

- редкое употребление гебраизмов, эвфемизация выражений, которые могут смутить неподготовленного читателя;

- богословская тенденция — он делал акцент на воскресении мёртвых;

- сохранение классического греческого языка и стиля, замена идиом (например, «муж кровей» на «человек, запятнавший себя убийством»);

- допущение парафраза вместо перевода.

Стремление Симмаха к ясности было столь велико, что он заменял библейские топонимы на понятные среднему грекоговорящему читателю, например, Арарат на Армению[47].

Перевод Симмаха был ориентирован на обыкновенного грамотного человека, читающего на литературном греческом языке, без опоры на сложившуюся литургическую и молитвенную традицию. Видимо, это общая тенденция для иудео-христианского понимания Библии, которая была в этой среде источником разносторонней информации, ценность которой повышалась по мере возрастания отчётливости её понимания. Традиция, в которой была создана версия Симмаха, существенно повлияла на несторианство[48].

Перевод Феодотиона

Феодотион, согласно традиции, жил во времена Коммода, то есть должен был окончить свой перевод раньше Симмаха. По Епифанию Кипрскому, он изначально был гностиком — последователем Маркиона, но затем обратился в иудаизм и выучил еврейский язык (О весах, 17). Его стиль перевода Псалтири высоко оценивал Иероним. В общем его метод перевода ближе к Акиле, соответственно, и стиль его прост и тяжеловесен. Главной особенностью перевода Феодотиона является использование большого числа еврейских слов, переданных греческими буквами, без перевода. В первую очередь, это названия животных и растений, топонимы, архитектурные или религиозные термины. В тексте Септуагинты Ориген исправил Книгу Иова именно по переводу Феодотиона, сверяя его с еврейским оригиналом, а Книга Даниила, по сообщению Иеронима, была принята Церковью вместо имевшегося ранее перевода. Также текстологи XIX века обнаружили, что в целом ряде мест новозаветного канона Ветхий Завет цитируется именно в переводе Феодотиона, этот же перевод использовался в цитировании авторитетного раннехристианского текста — «Пастыря» Гермы[49].

Гексапла

Грандиозный свод библейских текстов был создан Оригеном во время его пребывания в Палестине, а далее был перенесён в Кесарийскую библиотеку. Ориген расположил шесть версий известных ему ветхозаветных текстов (отсюда название — «ушестерённая», др.-греч. Ἑξαπλᾶ) параллельными столбцами в следующем порядке:

Грандиозный свод библейских текстов был создан Оригеном во время его пребывания в Палестине, а далее был перенесён в Кесарийскую библиотеку. Ориген расположил шесть версий известных ему ветхозаветных текстов (отсюда название — «ушестерённая», др.-греч. Ἑξαπλᾶ) параллельными столбцами в следующем порядке:

- еврейский текст консонантным письмом (без огласовок, как было принято в античности);

- греческая транскрипция огласовки первого;

- перевод Акилы;

- перевод Симмаха;

- Септуагинта;

- перевод Феодотиона.

Порядок, по-видимому, определялся степенью связи с еврейским текстом, а Феодотион воспринимался как редактор Септуагинты. Причинами составления Гексаплы обыкновенно называется стремление исправить Септуагинту по еврейскому тексту, чтобы лишить иудеев аргумента «испорченности Писания». Ориген вносил правки в текст Септуагинты, добавляя пропущенные слова и фразы из еврейского текста, обозначая их специальными знаками, разработанными Аристархом Самофракийским, — астериском и обелом[50]. Другие переводы служили ему пособием для понимания основного текста и как свидетельства понимания оригинала. Из комментария Оригена к Евангелию от Матфея (XV, 14) видно, что он не стремился к простому исправлению греческого текста по еврейскому, а сознательно искал варианты, признанные всеми свидетелями текста. Дополнительные чтения Септуагинты он не устранял, а лишь обозначал для читателя, который сам должен был решать, принимать их или нет.

«Проблема Гексаплы» возникла из-за того, что Септуагинту после III века стали переписывать преимущественно с редакции Оригена, автоматически внося его дополнения, но не воспроизводя критического аппарата, который погиб почти полностью. Ученики и коллеги Оригена — Памфил и Евсевий — тщательно переписали пятую колонку Гексапл, этот текст имел широкое хождение в IV веке. Полным экземпляром Гексапл пользовался ещё Иероним; считается, что оригинал погиб при взятии арабами Кесарии Палестинской в 653 году[51]. По-видимому, ни одной полной копии Гексаплы никогда не было сделано из-за колоссального объёма труда: по оценке Г. Свита, если он имел форму кодекса, то включал не менее 3250 пергаментных листов, то есть около 6500 страниц текста, и это при условии, что были переписаны только 22 канонические книги. Г. Свит проводил аналогии с Ватиканским кодексом, на страницах которого текст был записан в три колонки, давая шесть колонок на развороте[52].

По мнению Г. Теккерея, устранение гексапларных интерполяций является важнейшей задачей текстологии Септуагинты[53]. В современной науке это считается крайне трудноисполнимым. Единственным надёжным методом является внутреннее исследование текста: Ориген добавлял в греческий текст всё, что отличало от него еврейский текст. Таким образом, можно выделить места, когда Септуагинта расходится с еврейским текстом содержательно, а не только экзегетически. Доказанные следы редакции Оригена также надёжно свидетельствуют, что Ветхий Завет не подвергся христианским интерполяциям — сам он ещё жил в эпоху гонений, во время которой исправление было практически невозможным, и сам же заложил основы библейской текстологии, которая сделала систематическое внесение интерполяций невозможным[54].

Создание стандартного византийского текста Септуагинты

Иероним Стридонский писал, что ему известны три основные редакции греческого текста Септуагинты, которые порождали разнобой старолатинских переводов. Помимо Оригеновой Гексаплы, он упоминал редакцию Исихия Александрийского (ныне считается, что к ней восходит текст Ватиканского кодекса) и преподобномученика Лукиана, основателя Антиохийской школы. О последнем в византийском словаре Суды (Λ 685, 10—15) сказано, что он очистил библейские книги от исправлений «людей лукавых, близких эллинизму». Г. Свит полагал, что он сверял греческий текст с еврейским, но это был не тот вариант, из которого возник современный масоретский текст[55]. Встречаются также мнения, что основой труда Лукиана был аутентичный греческий вариант Библии. На основе редакции Лукиана был создан стандартный Константинопольский текст, который и стал основой готского, церковнославянского и старосирийского библейских переводов, на этот же прототип опирались и некоторые старолатинские переводчики[56].

В сравнении с другими вариантами Септуагинты, тексту Лукиана свойственны следующие признаки[57]:

- восполнение пропущенных отрывков;

- двойные чтения разным образом переведённых фраз;

- замена местоимений именами собственными;

- краткие контекстуальные добавления;

- перевод вместо транслитерации;

- замена эллинистических языковых форм аттическими.

Тем не менее, единственным текстом Константинопольский вариант так и не стал до конца Средних веков. В этом плане показательно цитирование перевода Акилы Константином Философом, а также использование переводов Акилы и Симмаха в полемике вокруг славянского перевода Писания Черноризцем Храбром[58]. Однако уже в послании новгородского архиепископа Геннадия 1489 года Акила, Симмах и Феодотион называются виновниками еретического извращения Священного Писания; инвективы, как и приведённые там же сведения из Письма Аристея, заимствованы из предисловия Никиты Ираклийского к толкованиям на Псалтирь[59].

И. Вевюрко так резюмировал процесс создания Константинопольской редакции:

Созданная еврейской книжностью дораввинистического периода, Септуагинта впоследствии претерпела всё то, на что обречён рукописный текст, находящийся в свободном обращении. Затем, в результате редакторской деятельности христианских учёных первых веков, отчасти аналогичной работе масоретов над еврейскими рукописями, её текст был приведён в единообразие настолько, насколько позволяли возможности науки того времени. При этом, в отличие от масоретов, эти редакторы не стремились к максимальной унификации на уровне буквы[Прим 6], оставляя текст связанным с древней устной экзегетической традицией множественными нитями вариативных чтений[60].

Язык Септуагинты

И. Вевюрко отмечал: «Главной особенностью языка Септуагинты, которая надёжно отличает его от языка литературного греческого койне любой эпохи, является то, что в целом ряде случае его грамматический строй может быть объяснён только из еврейского текста, и это системный, а не спорадически возникающий признак»[61].

Септуагинта впервые демонстрирует феномен так называемого «библейского языка» или «библейского стиля», то есть языка, который на фоне литературной и разговорной нормы своей эпохи отличается систематическим своеобразием и образованным читателем воспринимается как неправильный и тёмный или особый, священный язык. Характерно, что исследование многочисленных рукописных версий и изводов показывает логику развития этого языка и стиля — от свободного поиска норм перевода на раннем этапе до закрепления набора идиоматических фигур и структур, буквально следующих оригиналу. Однако свобода действий ранних переводчиков была заранее ограничена копированием некоторых оригинальных форм, которые стали основой для всех последующих переводов. В первую очередь, это вводные обороты с союзом «и» в начале каждой фразы в повествовательных фрагментах библейской прозы[62].

Преднамеренность языкового своеобразия у переводчиков и редакторов Септуагинты остаётся дискуссионным вопросом. Ещё в начале Нового времени существовала концепция особого «библейского языка», которая, однако, была отвергнута в XVIII веке и вновь возобладала в начале ХХ века. Благодаря папирологическим находкам, оказалось, что язык Септуагинты и следующего за ней Нового Завета достаточно близок, хотя и не тождественен разговорному греческому языку эпохи эллинизма — койне (др.-греч. κοινὴ διάλεκτος), поэтому в практике библейских филологов эти понятия считаются синонимами[63]. Множество оборотов и стилевых приёмов, которые считались гебраизмами, оказались при более глубоком исследовании греческими архаизмами, «реаниминированными» для перевода Писания. Например, употребление абсолютного инфинитива[Прим 7]: в Быт. 2:16 др.-греч. βρώσει φάγῃ («снѣ́дiю снѣ́си» церковнославянского перевода) и Авв. 3:9 др.-греч. ἐντείνων ἐντενεῖς («наляцáя налячéши»), является для Септуагинты наиболее характерным; церковнославянский перевод точно воспроизводит те же самые конструкции. Обе эти конструкции представлены в греческих текстах, которые не испытали семитского влияния, — у Платона и Геродота[65]. Если у классических писателей подобного рода конструкции были остаточными, то в Септуагинте они многочисленны и отвечают общей тенденции архаизации стиля и отхода от сложного синтаксиса к упрощённой речи, которая при этом отличается торжественностью[66].

Идиоматические выражения еврейского языка передаются в греческом тексте Септуагинты не единообразно, причём не только в разных книгах, но и в рамках одной книги. Характерным стилистическим приёмом является использование постпозитивного местоимения в Песни песней. Данный стилистический приём, характерный для иврита и арамейского, перешёл в идиш и разговорный язык русскоговорящей диаспоры. Однако благодаря библейским переводам, постпозитивное местоимение сохранилось и в литературном русском языке, хотя и в менее частом употреблении («ступай себе с миром» и т. п.)[67][Прим 8].

Септуагинта и масоретская Библия

Еврейский оригинал греческой Библии отличался от того текста, который впоследствии утвердился в еврейской традиции в качестве канонического[68]. В раввинистической среде Септуагинта может рассматриваться как самый ранний из сохранившихся мидрашей (определение Шаула Либермана)[69]. Однако Септуагинта отличается от арамейских таргумов, которые разъясняли как содержание, так и дословный смысл текста при помощи богословских понятий своего времени. Мидраши являлись раввинистским истолкованием. Однако главное назначение Септуагинты — литургическое и легислативное, поэтому так называемые «вставки», которые имеются в её тексте и отсутствуют в масоретском, являются отражением древнего оригинала. Проблема заключается также в том, что книги Ветхого Завета пережили сложную историю редактирования, соединения различных традиций и преданий. В частности, предполагается, что в окружении пророка Иеремии в своё время существовало две редакции его пророчеств — краткая, положенная в основу Септуагинты, и пространная, которая была использована в масоретском тексте. По М. Селезнёву, «если эта гипотеза верна, тогда теряет смысл дискуссия о подлинности и предпочтительности одного из текстов»[70]. Примерно такая же картина наблюдается со второй половиной книги Исход, которая сильно расходится в масоретской версии и LXX. По-видимому, эти расхождения также относятся к эпохе редактирования текста[70].

Наиболее существенные различия получались в процессе перевода еврейского оригинала на греческий язык, что объясняется и языковыми, и культурными особенностями. Значения греческих слов не всегда совпадали с оттенками смыслов еврейских, а более жёсткий ивритский синтаксис непередаваем средствами греческого языка. Филологи, изучавшие кумранские тексты, выявили, что переводчики хорошо знали и понимали язык оригинала и оперировали древними значениями слов, которые были забыты в последующей масоретской традиции и были восстановлены гебраистикой только в ХХ веке. Поскольку оригинальный текст записывался консонантным письмом, вокализацию заучивали на память. Процесс перевода, видимо, включал как минимум три операции: рецитация еврейского текста, перевод на греческий язык с голоса, запись греческого перевода с голоса. Организация труда переводчиков хорошо согласуется с легендой о толковниках, помещённых в кельи, и приставленных к ним секретарях[39].

Имела место и сознательная правка, поскольку переводчики считали себя одновременно и редакторами и стремились, подобно авторам таргумов, сделать текст понятнее и яснее. Имела место и теологическая интерпретация, когда переводчик восстанавливал истинный, в его понимании, смысл текста. В научной литературе чаще всего приводится пример из Исх. 24:10. В еврейском тексте книги Исход старейшины Израиля, взошедшие на гору Синай вслед за Моисеем, «видели Бога Израилева» (ивр. הֵי יִשְׂ וַיִּרְאוּ אֵת אֱלֹ), в то время как в греческом тексте они «видели место, где стоял Бог Израилев» (др.-греч. καὶ εἶδον τὸν τόπον οὗ εἱστήκει ἐκεῖ ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ). По контексту это не простая замена, поскольку она согласована со следующей частью фразы — «и под ногами Его (др.-греч. ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ) нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное». То есть в масоретском варианте старейшины видели самого Бога Израилева, в Септуагинте — признак Его присутствия: нечто, подобное небу, спустившемуся на землю. Есть версия, что согласование произошло на основе текста псалма (Пс. 131:7) др.-греч. προσκυνήσομεν εἰς τὸν τόπον οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ , дословно: «поклонимся месту, где стояли ноги Его». В контексте псалма идёт прославление Иерусалима как «земного неба», ни в чём не уступающего Синаю[71]. Подобного рода экзегетические приёмы нерегулярно встречаются в Септуагинте и в масоретском Пятикнижии наблюдаются чаще[72].

Переводчики Септуагинты были религиозными евреями, для которых соблюдение Торы уже было чем-то само собой разумеющимся. С этой точки зрения редактировались многие места Писания. Например, во Второзаконии (Втор. 16:22) запрещено воздвигать «стелы» как языческий обычай, но в Исходе (Исх. 24:4) Моисей воздвиг жертвенник под горой и 12 стел по числу колен Израилевых. В греческом тексте переводчики исправили стелы на «камни». Строгость ритуала привела даже к коррекции действий Бога: сотворив мир, Он «закончил в день седьмой свою работу, над которой трудился» (Быт. 2:2). Это в глазах эллинистических экзегетов могло означать, что Бог нарушал субботу, поэтому в Септуагинте (а также в Самаритянском Пятикнижии) текст исправлен: Бог кончает работу «в день шестой»[70]. Поскольку в эллинистическую эпоху изменились представления о человеке и характере религиозного чувства, редакторская работа велась и в этом направлении. Например, вместо «радости» (Исх. 18:9, Лев. 9:23-24) появляется «изумление» (др.-греч. Ἔξτασις)[70]. По подсчётам Г. Бертрама, это слово — одно из самых характерных для Септуагинты, употребляясь в тексте 89 раз. Оно соответствует при этом 30 различным еврейским словам[73].

Тема философской заинтересованности толковников была популярна в литературе XIX века, однако в наше время этот вопрос признаётся далёким от разрешения[74]. Философская подготовка переводчиков Септуагинты рассматривается в литературе прямо противоположным образом — от следования в переводе книги Бытия платоническим идеям до полного отрицания знакомства толковников с греческой философией. По мнению И. Вевюрко: «…текст Септуагинты во многих случаях подлежит философскому анализу, содержа в себе переводческое осмысление целого ряда философски значимых положений библейской мысли. Однако каждый такой случай должен рассматриваться отдельно, в целом же какую-либо тенденцию — идеализирующую, спиритуализирующую и т. п. — в интерпретативных слоях этого древнего перевода выявить не удаётся»[75].

Рукописная передача текста Септуагинты и печатные издания

Методы реконструкции аутентичного текста LXX были предложены в 1863 году П. де Лагардом, в общих чертах они используются и современными исследователями. Для текстологов существенен следующий вывод де Лагарда: все сохранившиеся кодексы LXX эклектичны по происхождению, поэтому реконструкция древнейшего слоя также будет эклектичной[76]. По мнению М. Селезнёва:

…начиная с глубокой древности Септуагинта постоянно редактируется, сверяется с еврейским текстом, подвергается влиянию более поздних переводов Ветхого Завета с еврейского на греческий (переводы Акилы, Симмаха, Феодотиона, которые появляются в начале нашей эры). Поэтому расхождения разных рукописей Септуагинты между собой едва ли не многочисленнее, чем расхождения между Септуагинтой и масоретским текстом. А задача воссоздания протографа Септуагинты — столь же трудновыполнима, как задача воссоздания еврейского протографа.

Стабилизация текста Септуагинты наблюдается лишь с появлением печатных изданий. Характерно, что печатные издания греческого Ветхого Завета, использующиеся в греческой Православной Церкви, очень сильно отличаются от текста научных, критических изданий Септуагинты. Издания греческой Церкви опираются на позднесредневековые рукописи. Критические издания стремятся восстановить текст эпохи эллинизма[68].

Рукописная передача

Первый сводный каталог рукописей Септуагинты опубликовали в 1827 году английские священники Роберт Холмс и Джеймс Парсонс; им было известно 311 кодексов, наиболее древние из них были обозначены римскими цифрами I—XIII. Уже к концу XIX века это число сильно возросло, за счёт как папирологических находок, так и открытия Синайского кодекса и некоторых других документов. Подавляющее большинство этих рукописей — фрагментарные, лишь считанные единицы включают весь греческий Ветхий Завет[77]. По данным Гёттингенской Академии наук, по состоянию на 2015 год известно около 2000 рукописей Септуагинты, датируемых периодом II века до н. э. — XVI века[78].

Число папирусных свидетельств постоянно растёт. Если в «Каталоге» ван Хельста, изданном в 1976 году, упомянуты 323 папируса, то до конца ХХ века было опубликовано ещё 40 новых папирусных находок. Древность папирусов не обязательно предполагает их текстологическое превосходство над более поздними рукописями на пергаменте, в которых часто сохраняются древние чтения, испорченные или исправленные в дошедших до нас папирусных фрагментах[79].

Для подготовки критических изданий Септуагинты особое значение имеют следующие рукописи:

- Ватиканский кодекс (IV век). Восходит к догексапларному тексту. Возможно, происходит из Александрии, в Италию попал из Константинополя. Содержит лакуны в книгах Бытие и в Псалтири (нет Пс. 105:27 — 137:6)[80]. Ватиканский кодекс лежит в основе нескольких позднейших изданий греческого текста: Сикстинского (1587), оксфордского Г. Свита (1895) и кембриджского (1940). Ватиканский список широко использовался и в России елизаветинскими священниками.

- Синайский кодекс (IV век). Происходит, вероятно, из Александрии. Многочисленные лакуны (например, отсутствует почти всё Пятикнижие). Текстологически Синайский кодекс близок ватиканской редакции (за исключением книги Товита). Поскольку уже в древности рукопись была исправлена по Гексапле, ценность её для восстановления догексапларного текста Септуагинты минимальна; вдобавок, значительная часть Ветхого Завета утрачена. Обнаружена К. фон Тишендорфом в монастыре св. Екатерины на Синае в 1844 году[81].

- Александрийский кодекс (V век). Происходит из Александрии или Константинополя (был привезён в Александрию между 1308 и 1316 годами). Содержит почти весь библейский текст за исключением некоторых стихов из Бытия, двух глав Первой книги Царств и Псалма 49. Редакция эклектична: в первых пророческих книгах отмечаются следы оригеновской рецензии, а в Псалтири и книге Иова — лукиановской. Характеризуется многочисленными дополнениями и гармонизацией чтений[82]. Лежит в основе лондонского издания И. Грабе, которое использовалось при подготовке Елизаветинской Библии в России, и последующих изданий.

- Ефремов кодекс (V век). Палимпсест на 209 листах, из Ветхого Завета сохранились только 45 листов. Публикация это кодекса в 1845 года принесла репутацию К. фон Тишендорфу[83].

- Коттоновский Генезис (VI век). Богато иллюстрированная рукопись, вероятно, египетского происхождения. До 1857 года считалась древнейшим кодексом Септуагинты. Сильно повреждена пожаром 1731 года, фрагменты были опубликованы Тишендорфом[84].

А. Алексеев отмечает, что всё это — «весьма дорогие рукописи, которые предназначались не для церковно-литургического применения, а для библиотек. Не исключено, что своим существованием они обязаны известному распоряжению императора Константина об изготовлении 50 кодексов Библии, с которым он обратился к знаменитому церковному учёному Евсевию Памфилу…[Прим 9] Представляется, что создание полных кодексов Библии в ту эпоху могло отражать секуляризованное или языческое отношение к Св. Писанию как к своего рода юридическому кодексу вне конкретных условий церковно-литургического применения текстов»[59].

Печатные издания

Первоиздания по рукописям

Впервые печатный текст Септуагинты увидел свет в Милане в 1481 году, это была Миланская Псалтирь, опубликованная Франческо Буонкорсо (Бонакурсиус). Псалтирь была напечатана также Альдом Мануцием в Венеции ранее 1498 года[86]. Однако полные издания греческого текста появились несколько позже.

- Комплютенская Полиглотта — первое многоязычное издание полного текста Библии и одновременно первое печатное издание греческого Ветхого Завета целиком (третья колонка текста после Танаха — с таргумом Онкелоса — и Вульгаты) — с подстрочным латинским переводом. Предпринято в Испании по инициативе кардинала Хименеса де Сиснероса в 1514—1517 годах в шести томах, в свет вышло только в 1522 году, то есть уже после венецианского издания типографии Альда. Это произошло из-за того, что Эразм Роттердамский в 1516 году получил исключительное четырёхлетнее право на печатание Textus Receptus от императора Максимилиана и Папы Льва Х. Греческий шрифт был смоделирован по рукописям XI—XII веков; он несовершенен: отсутствовали знаки густого и тонкого придыхания, ударения были расставлены непоследовательно, причём ударные слоги обозначались простым апексом, который напоминал острое ударение. Напротив каждой греческой фразы в соответствии с текстом Вульгаты стоит латинская буква, помогающая слабо владеющим греческим языком читателям ориентироваться в тексте[87]. Текст Септуагинты в полиглотте базировался на рукописях из Ватиканской библиотеки, две из которых сохранились до наших дней (греческие Ватиканские кодексы 330 и 346). Греческий текст Комплютенской полиглотты воспроизводился в Антверпенской (1568—1572) и Парижской полиглоттах (1645), а также Женевском (1586, 1599, 1616) и Гамбургском изданиях (1596)[88].

- Альдинское издание в трёх томах греческой Библии целиком (Венеция, 1518) было предпринято Андреа Азолано (тестем Альда Мануция) и основано на рукописях из библиотеки св. Марка; текстологическая основа его у́же, чем у Комплютенского[Прим 10]. Текст неоднократно воспроизводился, в том числе в Базеле («Библия Меланхтона» 1545, 1550, 1582), Страсбурге (1526) и др.[90]

- Сикстинское издание Ветхого Завета (Рим, 1587), осуществлённое ватиканским библиотекарем кардиналом Антонио Карафа с санкции Папы Сикста V. Греческий текст занимает 783 страницы из 810, ему предпосланы посвящение кардинала Карафы, папское послание и предисловие к читателю, из которого можно узнать историю греческого текста. За основу издания был взят Ватиканский кодекс, лакуны которого восполнялись по другим рукописям из Апостольской библиотеки, библиотеки св. Марка и Лауренцианы. Сикстинское издание использовалось текстологами вплоть до середины XIX века и неоднократно переиздавалось, в том числе ван Эссом (1824) и Тишендорфом (семь изданий 1855—1887 годов, два из них под редакцией Э. Нестле)[91]. Четыре издания на основе Сикстинского выпустил известный библеист Генри Барклай Свит[en] (в 1887, 1895, 1901, 1909 годах).

- Издание Грабе (Лондон, 1707—1720) — Септуагинта в четырёх томах, начатая Иоганном Эрнестом Грабе[de] и оконченная после его кончины в 1711 году коллегами. Издание осуществлено на основе Александрийского кодекса и некоторых других рукописей, находящихся в Англии. Подобно Сикстинскому изданию, основой был единственный кодекс, текстологическая работа велась по образцу Оригена: слова и фразы, отсутствующие в масоретском тексте, обозначались астерисками, обелы ставились напротив фраз и параграфов, которые, как казалось исследователю, были заимствованы из других переводов (Акилы, Симмаха и Феодотиона). Это издание было воспроизведено в 1730-е годы в Германии, а в 1821 году было положено в основу Греческой Библии, изданной в Москве по повелению Святейшего Синода[92].

Эти четыре издания Г. Свит называл «великими» и составляющими основу текстологической работы над Септуагинтой: каждое из них базировалось на одном из древних манускриптов хорошей сохранности[93]. По словам А. А. Алексеева, «все издатели древних авторов и текстов первоначальной эпохи книгопечатания подходили к делу так же, как переписчики текстов. Они меняли и улучшали издаваемые тексты в довольно широких пределах, пользуясь неограниченными возможностями конъектуральной критики. Поэтому все первоначальные издания (editio princeps) должны рассматриваться в том же ряду источников текста, что и рукописи»[94].

Дальнейшая издательская работа, проводимая преимущественно протестантскими учёными, шла в направлении критического текста с научным аппаратом. Первым примером такой работы является

- Оксфордская Септуагинта — пятитомный греческий Ветхий Завет, опубликованный Холмсом и Парсонсом в 1798—1827 годах. В основу его было положено Сикстинское издание, дополненное мощным критическим аппаратом. В приложении к пятому тому опубликован список греческих рукописей Септуагинты, известных редакторам. Холмс и Парсонс, помимо 311 греческих рукописей (из которых 20 — унциальные), использовали старолатинские свидетельства по изданию Сабатье (Реймс, 1743), а также коптскую, церковнославянскую, арабскую, армянскую и грузинскую версии. При всей фундаментальности метод Холмса и Парсонса вызвал критику П. де Лагарда[95]: коллации рукописей производились разными людьми без строгой унификации процедуры, потому нельзя быть уверенным, что тот или иной источник в критическом аппарате представлен в полном объёме и так же, как другие[96].

Московское издание 1821 года — официальный текст Греческой церкви

Московское издание полной греческой Библии 1821 года (греч. Τα Βιβλια, εν Μοσχα, ετει 1821) было задумано греческими патриотами, в первую очередь — братьями Зосима, которые обеспечили финансовую сторону предприятия. Средства поступали по подписке и из самой Греции, где готовилось восстание, духовной опорой которого должно было стать Священное Писание. Издание шло в Московской синодальной типографии и было начато около 1818 года. Помимо политических аспектов, присутствовал и идеологический: в 1818 году Британское библейское общество начало перевод Библии на новогреческий язык. Руководство осуществлял протопресвитер Успенского собора Иаков Дмитриев, сотрудник Российского библейского общества, знаток еврейского и древнегреческого языков. Ввиду его преклонного возраста непосредственно над изданием работали священник Троицкой церкви Владимир Цветков и законоучитель университетского пансиона Алексей Терентьев. За основу Ветхого Завета было взято лондонское издание Грабе, однако редакторские поправки иногда публиковались механически, возможно, будучи принятыми за истинное чтение Александрийского кодекса. Были внесены и некоторые поправки по масоретскому тексту, но совершенно бессистемно. Почти весь тираж Московского издания 1821 года (5000 экземпляров) был разослан в Стамбул и Афины, где стал образцом для местных перепечаток. По постановлению Элладского Синода московское издание было перепечатано в Афинах без изменений и стало официальным текстом Греческой церкви. Британское библейское общество, готовя новое издание греческой Библии 1859 года, вынуждено было основываться на Московском издании, как получившем канонический статус в Греческой церкви. Ввиду текстологической эклектики греческие церковные издания Септуагинты не имеют самостоятельного научного значения[97].

Научные филологические издания

Константин фон Тишендорф, известный своими филологическими изданиями Нового Завета, предпринял также печатание греческого текста Ветхого Завета. Его издание выходило четырежды в период 1850—1869 годов, за основу бралось Сикстинское издание, которое снабжалось аппаратом разночтений по четырём древнейшим унциальным рукописям, включая открытый Тишендорфом Синайский кодекс. Его работу продолжил в 1887 году Эберхард Нестле[98].

В ХХ веке наиболее филологически основательные издания Септуагинты осуществил ученик де Лагарда Альфред Ральфс, работавший в Гёттингене. Его «Исследования по Септуагинте» (Septuaginta-Studien) увидели свет в трёх томах в 1904—1918 годах[99]. С его именем также связано распространённое критическое издание 1935 года — Штутгартское издание. Оно с исправлениями выходило в 1979 и 2006 годах в одном томе карманного формата, причём последнее пересмотренное издание насчитывало более 1000 поправок по сравнению с первым[100]. А. Алексеев, однако, писал, что Штутгартское издание удобно как справочное и учебное пособие, но научному его использованию препятствует тот факт, что «реальный текст Септуагинты, как он представлен в рукописных источниках, подвержен гораздо большему диапазону текстовых колебаний»[96]. С 1931 года в Гёттингене выпускается 20-томная «Большая Гёттингенская Септуагинта» (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum), но она до сих пор не окончена[101].

В 1906—1940 годах в Кембридже под названием The Old Testament in Greek вышло 8 томов так называемой Кембриджской Септуагинты под редакцией А. Брука, Н. Мак-Лина и Г. Теккерея. Издание включало книги от Бытия до Товита включительно. В основу издания положен Ватиканский кодекс с элементами реконструкции[96].

В серии Monumenta musicae Byzantinae в 1939—1981 годах было выпущено критическое издание греческого профитология Lectionaria. Vol. I: Prophetologium / Ed. С. Hoeg et S. Lake. — Hauniae, 1939—1970; Pars 2. Lectiones anni immobilis / Ed. G. Engberg. — Hauniae, 1980—1981. Издатели — в том числе Сильва Лейк — предполагали реконструкцию «стандартного» текста, выполненную на основе 80 рукописей, критический аппарат включал лишь существенные, по мнению редакторов, варианты. В той же серии намечалась публикация новозаветных лекционарных текстов, но реализована она не была[102].

Значение Септуагинты

Научное изучение Септуагинты началось в эпоху Ренессанса, к греческому тексту Ветхого Завета обращались Лоренцо Валла, Поджо Браччолини, Азария деи Росси и Эразм Роттердамский. В целом исследование греческого библейского текста в Европе долгое время ограничивалось априорным предположением, что еврейский оригинал в религиозном и лингвистическом отношении предпочтительнее перевода. Первое сопоставление иудейского текста и LXX предпринял в 1506 году Иоганн Рейхлин в трактате De rudimentis linguae Hebraicae. В связи с бурным распространением протестантизма, в XVII веке началась дискуссия о степени повреждённости греческого и еврейского текста, инициированная католической церковью[103]. Она была начата в 1650 году Луисом Капелла, который опубликовал трактат Critica Sacra, направленный против Иоганна и Якоба Буксторфов. Эта дискуссия шла вплоть до конца XIX века, её участники — в том числе учёные-текстологи — по разным причинам принимали сторону Септуагинты или масоретской традиции.

В Российской империи вопрос об истинности текста Писания имел множество аспектов, в том числе политических. В 1856—1857 годах по инициативе обер-прокурора Св. Синода было организовано «синодальное рассуждение» — обмен мнениями между митрополитом Киевским Филаретом (Амфитеатровым) и митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым). Первый выступал против перевода Библии на современный русский язык и ссылался на Септуагинту, перевод которой был устроен Богом как средство сохранения подлинных ветхозаветных Писаний. Однако решение о переводе было принято, и следовало решить вопрос, какой из текстов принять за оригинальный. За основу Синодального перевода был взят масоретский текст, что является заслугой Филарета Московского[104]. По ходу дискуссии были высказаны и другие мнения, например, обер-прокурор Синода Н. А. Протасов настаивал на канонизации славянской Библии по аналогии со статусом Вульгаты. Гебраист В. А. Левинсон предлагал для перевода Пятикнижия основываться на самаритянском варианте, а профессор Д. А. Хвольсон решительно отстаивал неповреждённость масоретского текста, основываясь на караимских памятниках Крыма, фальсифицированных А. Фирковичем. Принятие масоретского текста вызвало возражения свт. Феофана Затворника и П. А. Юнгерова, который предпринял перевод Септуагинты в противовес Синодальному[104][105]. Результатом рассуждения стало решение о том, чтобы за основу Синодального перевода был взят масоретский текст, а также изданы «охранительные правила».

Исследователи ХХ века признали бессмысленность оценок версий Библии вне контекста традиции и признали, что канон, бывший в обращении к началу нашей эры, был нестабилен. В современной науке Септуагинта рассматривается с трёх позиций:

- Значение для истории христианства. Септуагинта является первой Библией Церкви, наделённой каноническим статусом и являвшейся нормативным текстом Откровения для раннехристианских богословов. Появление текстов Нового Завета также должно рассматриваться с учётом языковой среды, богословского и богослужебного чтения Септуагинты[106].

- Значение для истории иудаизма. Разрушение Второго Храма в 70 году вызвало разрыв между традицией и позднейшей религиозной практикой. Вследствие разрушения традиции и апелляции христианства была постепенно отвергнута Септуагинта. Только после кумранских открытий Септуагинта стала восприниматься как самое древнее свидетельство еврейской традиции и источником сведений для текстологической работы с Ветхим Заветом. Однако такой подход не является общепризнанным[107].

- Значение для истории мировой культуры. Септуагинта может рассматриваться как первый художественный перевод, выполненный в античности[108]. Э. Ауэрбах писал о Библии следующее:

Насколько разрозненнее, обособленнее в своём расположении по горизонтали стоят эти рассказы, целые группы рассказов, по сравнению с «Илиадой» и «Одиссеей», настолько крепче их связь по вертикали, — объединяющая их все под одним знаком. У Гомера такой связи нет. В каждой значительной фигуре Ветхого Завета, от Адама до пророков, воплощён момент этой вертикальной связи[109].

На христианском Востоке Септуагинта оказала колоссальное влияние на литургику и связанный с нею «синтез искусств» (определение Павла Флоренского); влияние Септуагинты на Запад оказалось более опосредованным — через латинскую Псалтирь и традицию Ареопагитик[110].

Напишите отзыв о статье "Септуагинта"

Комментарии

- ↑ Также называется др.-греч. Τωβείτ или др.-греч. Τωβίθ в некоторых источниках.

- ↑ Не входят в православный канон, но изначально присутствовали в LXX. См.: [ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/ Electronic Edition of NETS] (англ.). New English Translation of the Septuagint. Проверено 3 июля 2015.

- ↑ Первоначально находилась после 3 Маккавейской и перед Псалтирью, в православном каноне вынесена в приложение.

- ↑ Барайта (арам. בְּרַיְיתָא — «внешний») — галахическое положение или аггада, невключённые в Мишну, кодифицированную Иехудой ха-Наси.

- ↑ В текстологии изводом называется письменный памятник, сложившийся в ходе накопления ненамеренных формальных изменений, которым неизбежно подвергается любой рукописный текст в процессе копирования (определение Д. С. Лихачёва). Древнееврейское Писание записывалось консонантным письмом без огласовок, поэтому изменения возникали не только из-за путаницы букв похожей формы, но и на уровне традиции прочтения записанного текста, которая была только устной[39].

- ↑ В масоретской традиции унификация была достигнута через уничтожение всех рукописей, содержащих разночтения. В Талмуде содержатся запреты писцу начертить хотя бы одну букву по памяти, без образца, и запрет владеть рукописями, не прошедшими корректуру[60].

- ↑ Об абсолютном инфинитиве в греческом языке см. статью М. А. Габинского[64].

- ↑ Подробнее о постпозитивных русских местоимениях см. статью К. Бонно [halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00675370/document Индивидуализация и «деиндивидуализация». Постпозиция неопределенных местоимений в русском языке]. HAL. Проверено 3 июля 2015.

- ↑ В написанной им Vita Constantini Евсевий сообщает, что император Константин в 331 году распорядился изготовить 50 списков Библии, необходимых для отправления богослужения во вновь отстроенных церквах; возможно, они должны были служить эталонными экземплярами для копирования в каждом из диоцезов империи. Предположительно, из этих 50 экземпляров сохранились два — Ватиканский и Синайский кодексы[85].

- ↑ Новый Завет в Альдинском издании печатался по Textus Receptus, выпущенному Эразмом в 1516 году; при этом были воспроизведены даже типографские ошибки, в том числе исправленные в списке опечаток[89].

Примечания

- ↑ Юнгеров, 2003, с. 49.

- ↑ La Sor, 1956, p. 224.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 83.

- ↑ Алексеев, 2007, с. 225.

- ↑ Swete, 1900, p. 218.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 86—87.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 88—89.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 41.

- ↑ Lamarche, 1997, p. 16.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 42—44.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 45—46.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 40.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 46.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 48.

- ↑ Dines, 2008, p. 5.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 60.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 60—61.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 61—62.

- ↑ Елеонский, 1875, с. 15.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 63—64.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 64—65.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 65.

- ↑ Simon-Shoshan, 2007, p. 31.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 66.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 67—68.

- ↑ Юнгеров, 2003, с. 65.

- ↑ 1 2 Вевюрко, 2013, с. 68—69.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 69—70.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 70—71.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 73.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 73—74.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 119.

- ↑ Septuaginta, 1979, s. XLII—XLIII.

- ↑ 1 2 Вевюрко, 2013, с. 120.

- ↑ 1 2 Палант, 2001, с. 8—9.

- ↑ Veltri, 2006, s. 116—130.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 124.

- ↑ Штереншис, 2008, с. 134—135.

- ↑ 1 2 Вевюрко, 2013, с. 157.

- ↑ Тов, 2001, с. 136—140.

- ↑ Lamarche, 1997, p. 21.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 185—186.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 186—187.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 188.

- ↑ Thackeray, 1909, p. 9.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 189.

- ↑ 1 2 Вевюрко, 2013, с. 190—192.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 192—193.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 193—194.

- ↑ Septuaginta, 1979, p. XLVII—XLVIII.

- ↑ Юнгеров, 2003, с. 271.

- ↑ Swete, 1900, p. 74.

- ↑ Thackeray, 1909, p. 4.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 181.

- ↑ Swete, 1900, p. 85.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 182—183.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 183.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 195.

- ↑ 1 2 Алексеев, 1999, с. 104.

- ↑ 1 2 Вевюрко, 2013, с. 184.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 150.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 126—127.

- ↑ Маунс, 2011, с. 17—18.

- ↑ Габинский, 1968.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 136—137.

- ↑ Thackeray, 1909, p. 28—29.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 151.

- ↑ 1 2 Селезнёв, 2008, с. 57.

- ↑ Lieberman, 1962, p. 50.

- ↑ 1 2 3 4 Селезнёв, 2008, с. 58.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 165.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 166.

- ↑ Селезнёв, 2008, с. 59.

- ↑ Olofsson, 1990, p. 149.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 168.

- ↑ Вевюрко, 2013, с. 23.

- ↑ Swete, 1900, p. 122—123.

- ↑ [adw-goe.de/forschung/forschungsprojekte-akademienprogramm/septuaginta-unternehmen/ Herzlich willkommen auf den Seiten des Göttinger Septuaginta-Unternehmens!] (нем.). Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Проверено 3 июля 2015.

- ↑ [www.pravenc.ru/text/209477.html#part_4 Библия. Рукописи и издания еврейского и греческого текста]. Православная энциклопедия. Проверено 3 июля 2015.

- ↑ Swete, 1900, p. 126—128.

- ↑ Swete, 1900, p. 129—131.

- ↑ Swete, 1900, p. 125—126.

- ↑ Swete, 1900, p. 128—129.

- ↑ Swete, 1900, p. 132—134.

- ↑ Skeat, T. K. The Codex Sinaiticus, The Codex Vaticanus and Constantine // Journal of Theological Studies. — 1999. — Vol. 50. — P. 583—625.

- ↑ Swete, 1900, p. 191.

- ↑ Мецгер, 1996, с. 94.

- ↑ Swete, 1900, p. 171—173.

- ↑ Мецгер, 1996, с. 100.

- ↑ Swete, 1900, p. 173—174.

- ↑ Swete, 1900, p. 174—182.

- ↑ Swete, 1900, p. 182—184.

- ↑ Swete, 1900, p. 184.

- ↑ Алексеев, 1999, с. 108.

- ↑ Swete, 1900, p. 184—186.

- ↑ 1 2 3 Алексеев, 1999, с. 109.

- ↑ Евсеев, И. [www.sravnika.narod.ru/lxx/lxx16.htm Московское издание Греческой Библии] // Богословский Вестник. — 1902 (январь—апрель). — С. 207—211.</span>

- ↑ Swete, 1900, p. 187—188.

- ↑ [archive.org/search.php?query=Septuaginta-Studien Septuaginta-Studien] (нем.). Internet Archive. Проверено 3 июля 2015.

- ↑ [www.scholarly-bibles.com/products/Original-Texts/Old-Testament/Greek/Septuaginta.html?XTCsid=cqotgre8gkt1qab84t073k4ai7 Septuaginta. Editio altera (2nd revised edition)] (англ.). Deutsche Bibelgesellschaft. Проверено 3 июля 2015.

- ↑ [ccat.sas.upenn.edu/ioscs/editions.html Critical Editions of Septuagint/Old Greek Texts] (англ.). The International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Проверено 3 июля 2015.

- ↑ Алексеев, 1999, с. 110.

- ↑ Юнгеров, 2003, с. 20.

- ↑ 1 2 Селезнёв, 2008, с. 60.