Сказания иностранцев

Сказания иностранцев — название, данное в русской исторической литературе письменным свидетельствам иностранцев (записки, дневники, донесения, заметки и пр.), составленным на основании собственных наблюдений или по рассказам других лиц, побывавших в русских землях. Этот важный исторический материал обратил на себя внимание российских исследователей.

Сказания иностранцев — название, данное в русской исторической литературе письменным свидетельствам иностранцев (записки, дневники, донесения, заметки и пр.), составленным на основании собственных наблюдений или по рассказам других лиц, побывавших в русских землях. Этот важный исторический материал обратил на себя внимание российских исследователей.

Сведения о славянах встречаются у византийских писателей с VI века, у арабских — с IX века. Германские и польские писатели дают сведения о Руси XI, XII и последующих веков. Важнейшие среди них: австриец Герберштейн (1486—1566), англичанин Флетчер (1548—1611), француз Боплан (ок. 1595—1673), австриец Мейерберг (1622—1688), шотландец Патрик Гордон (1635—1699) и австриец Корб (дневник 1698—1699 годов).

Содержание

Достоинства и ошибки сказаний

До второй половины XVII столетия не известно одного русского произведения, которое рисовало бы общую картину состояния тогдашнего общества. Этот пробел восполняется до известной степени заметками иностранцев.

Иностранцу легче отметить особенности быта страны: являясь в страну со своими собственными, иногда противоположными привычками и взглядами, он быстро и легко схватывает чуждые ему особенности и запоминает их. Иностранцы, приезжавшие в русские земли, были образованнее местного населения и им легче было понять общие причины событий; у них был и материал для сравнения, недостававший русским вследствие замкнутости их жизни. Также иностранцы могли безбоязненно передавать свои хотя бы и неприятные для русских наблюдения; им не надо было скрывать факты из опасения навлечь на себя гнев «сильных мира сего».

Кроме вышеуказанных достоинств сказания иностранцев заключают в себе много ошибок. Причины этому двоякого рода: 1) общие, коренящиеся в характере сношений русских с иностранцами, и 2) частные, в зависимости от обстоятельств известного времени и личных особенностей писавшего. С самого въезда иностранного посольства на русскую территорию оно попадало как бы под аресты, к послам никого не допускали, их самих одних никуда не отпускали. Все иностранцы XVI века, ездившие в Москву и оставившие записки, жаловались на дурное обращение с ними приставов, которых назначали состоять при послах или, вернее, их караулить. Только к концу XVII века положение иностранных посольств стало легче. Знакомиться с русской жизнью при таких условиях было очень трудно. Очень немногие из иностранцев знали русский язык, большинство разговаривали с русскими через переводчиков, зачастую малограмотных. Обращаться непосредственно к литературным памятникам мешала, кроме незнания языка, трудность их приобретения; тем не менее, некоторые из иностранцев — например Герберштейн (1486—1566), Флетчер (1548—1611) — находили возможность пользоваться этим источником при составлении своих описаний. Некоторые польские авторы (Ян Длугош и Мацей Стрыйковский) изучали русский язык для использования сведений древнерусских летописей в своих хрониках. С другой стороны, до конца XVII века русские очень подозрительно относились к иностранцам и считали даже своим долгом давать им неверные сведения. Также национальные и религиозные предрассудки налагали свою печать на сказания. Очень часто иностранцы, не понимая какого-нибудь явления, осуждали его и выводили из него неверные заключения.

Частные причины, почему иностранцы не могли быть беспристрастными в своих свидетельствах, коренились в личных свойствах путешественника, то есть зависели от степени его образования и развития, и от обстоятельств, при которых писались записки. Нельзя, например, доверять полностью сообщениям итальянского иезуита Поссевино (в Москве в 1582 году), зная, с какою целью он приезжал к Грозному; нельзя принять на веру ни одного факта из книги Гваниньи[1], так как она написана с предвзятым намерением служить интересам Стефана Батория. В целом, сказания иностранцев дают историку материал богатый, но требующий надлежащей критики.

Древний период русской истории

VI век

Сведения о славянах у византийских историков встречаются, начиная с VI века. Особенно важное значение имеют указания Прокопия, Менандра и императора Маврикия; последний в своей «Стратегике» сообщает много данных о положении славянских племен.

Очень много сведений, в высшей степени ценных, дает готский историк Иордан в своём описании готского государства в VI веке.

VII век

Из историков VII века имеет значение Феофилакт Симокатта, повествовавший о царствовании императора Маврикия.

IX век

В продолжении хроники Георгия Амартола (IX век) рассказывается о походе Руси на Константинополь в 860 году. Тема истории первого крещения Руси затрагивается в посланиях и беседах византийского патриарха Фотия (ок. 820—896).

X век

О Биармии и Балтике рассказывают Отер («Путешествие Оттара») и Вульфстен, посетившие эти места в IX веке по приказанию английского короля Альфреда.

О Биармии и Балтике рассказывают Отер («Путешествие Оттара») и Вульфстен, посетившие эти места в IX веке по приказанию английского короля Альфреда.

Из византийских писателей Х века важны Лев Грамматик, Константин Багрянородный и Лев Диакон. Константин Багрянородный, кроме общей характеристики русов, передает о приёме Ольги в Византии (957) (см. «О церемониях»); Лев Диакон описал войну Святослава с греками.

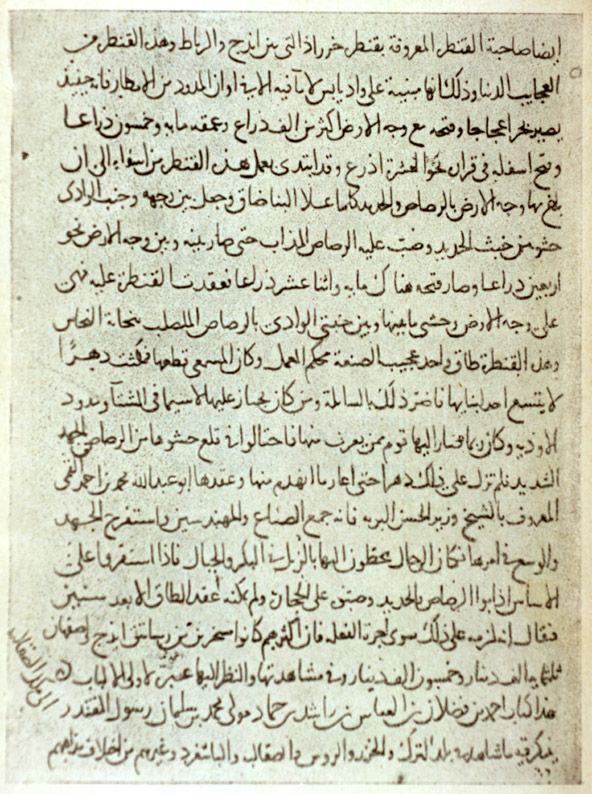

Много ценных сведений о славянах, русах, хазарах и булгарах находится в арабской географической литературе. Наиболее древнее описание русской истории содержится у Ибн Руста; в его сочинении «Дорогие ценности». Мусульманский писатель Ибн Хордадбех, живший на рубеже IX и Х веков, в «Книге путей и государств» приводит много сведений о торговле славян. Чрезвычайно интересные сообщения ибн-Фадлана, лично бывавшего в Поволжье, давно уже обратили на себя внимание исследователей; то же надо сказать про Аль-Масуди. Ибн-Ал-Надим в своей «Книге росписи наукам» сообщает о существовании каких-то письмен у русов.

Первое иностранное известие о древнерусском правителе Игоре содержится у Лиутпранда, кремонского епископа. Сведения о князьях Владимире и Святополке находим в сказании Мерзебурского епископа Титмара.

Второе тысячелетие

XI век

Некоторые сведения о Руси XI века дают в своих летописях византийцы Георгий Кедрин и Иоанн Зонара; большое значение имеют сочинения бременского каноника Адама и Ламберта, у последнего есть сведения о Святославе Ярославиче.

Описание Киева есть у немецкого миссионера Бруно, посетившего Русь в 1007 году.

XII век

Из мусульманских писателей XII века исследователи выделяют Идриси и аль-Андалузи, из западных — Оттона Бамбергского и Гельмольда.

Много сведений находится у чешского летописца Козьмы Пражского. Рукописи краледворская и зеленогорская были признаны на рубеже XIX и XX веков подделками.

Интересны сообщения венгерского хрониста Анонима Нотария о прохождении венгров через Русь.

Польский повествователь XII века Мартин Галл рассказывает в своей хронике о борьбе сыновей Владимира и о вмешательстве Болеслава.

XIII век

Йакут, мусульманский учёный, живший на рубеже XII и XIII веков, сообщает в своём Словаре много важных сведений для русской истории; также как аль-Казвини, писавший около 1275 года.

К сообщениям датского историка Саксона Грамматика надо относиться с большой критикой. Епископ краковский Викентий Кадлубек сообщает о князе Романе Мстиславиче Галицком. Из ливонских историков XIII века главное значение имеет Генрих Латвийский, который рассказал нам о взаимоотношениях жителей Новгорода и Пскова с финно-угорским и балтским населением; важные известия заключаются в Ливонской рифмованной хронике.

К сообщениям датского историка Саксона Грамматика надо относиться с большой критикой. Епископ краковский Викентий Кадлубек сообщает о князе Романе Мстиславиче Галицком. Из ливонских историков XIII века главное значение имеет Генрих Латвийский, который рассказал нам о взаимоотношениях жителей Новгорода и Пскова с финно-угорским и балтским населением; важные известия заключаются в Ливонской рифмованной хронике.

Для изучения татар главным источником служит описание путешествия итальянского францисканца Плано-Карпини в Великую Монголию; у него же есть сведения о положении русских территорий при Ярославе Всеволодовиче. «Создатель новой географии», знаменитый венецианец Марко Поло (1254—1324), приводит важные сведения о татарах и некоторую интересную информацию о бытовой жизни населения русских земель.

XIV век

Для русской истории большой интерес представляет путешествие Ибн Баттуты (XIV век), родом африканца. Важные известия о Галицкой Руси передаёт польский хронист Янко из Чарнкова. Меньше значения имеют сказания англичанина Мандевиля и австрийца Зухенвирта. Много сведений о Золотой Орде содержатся в сочинении баварца Иоганна Хильбургера (1344).

XV век

С возвышением Московского государства интерес к русским землям на Западе усиливается; число сказаний значительно возрастает, характер их меняется: вместо прежних, большей частью отрывочных сведений в работах иностранцев появляются всесторонние исследования, всецело посвящённые московско-русскому государству. Важнейшие из сказаний XV века: заметки фламандского рыцаря Ланнуа, описание путешествия венецианца Иосафата Барбаро в Тану (ныне Азов); книга «о Польше, Литве и Пруссии» Енея Сильвия Пиколомини, впоследствии ставшего папой под именем Пия II; сообщение о Москве венецианца Амброджо Контарини.

XVI век

Самое замечательное сказание XVI века принадлежит Сигизмунду Герберштейну; без этого капитальнейшего источника не обходился в XIX веке ни один историк Московской Руси.

В сочинении «О двух Сарматиях» (1517) польского писателя Матвея из Мехова много историко-топографических сведений о России. Известия о религии русских собраны в труде известного богослова XVI века Фабера и в записке гнезненского архиепископа Яна Ласского, поданной Латеранскому собору.

Интересны письмо Альберта Кампензе к папе Клименту VII; сочинение епископа Ночерского Иовия, составленное по рассказам русского переводчика Дмитрия Герасимова; сочинение венецианца Тьеполо «Рассуждение о делах Московии» (1560). Очень важные сведения о русской торговле, товарах и ценах собраны в сказании итальянца Рафаэля Барберини (1565).

В XVI веке начинается знакомство англичан с Россией после известного приключения с Ченслером (в России в 1553—1554 годы). Последний описал своё путешествие; его описание и рассказы послужили материалом для Климента Адамса, который составил сказание о приключении Ченслера. Сказания англичан отличаются большой положительностью; в них много сведений об экономическом положении России. Большой интерес представляют работы Дженкинсона и Джерома Горсея, особенно последнего[2]; много важных сведений в донесениях[3] цесарского (австрийского) посла Иоганна Кобенцля и в сочинении[4] его секретаря фон Бухау.

Беспристрастное освещение фактов находится в «Странствовании» датчанина Ульфельдта, дважды посетившего Москву (1578; Jacob Ulfeldt (1535–1593)). О работах Гваньини и Поссевино упомянуто выше.

Из сказаний польских писателей важнее других сочинение Рейнгольда Гейденштейна, секретаря Замойского и Стефана Батория, описавшего войну Грозного со Стефаном Баторием. Заслуживают внимания еще сказания Лаврентия Миллера[5], Соломона Геннига (Zalomons Hennings), Ф. Ольмена[6], Михалона Литвина; книга[7] последнего по её тенденции напоминает «Германию» Тацита.

Из сказаний конца XVI века первое место занимает сочинение Флетчера. Это — драгоценный памятник для русской истории, особенно в вопросах финансовых. К той же эпохе относятся ещё сказания грека, епископа Суздальского Арсения и цесарского посла Никласа фон Варкач. Запорожцев описал цесарский поверенный Эрих Лассота.

XVII век

XVII век — самый богатый сказаниями иностранцев. Повествование о Смутном времени и предшествовавших ему событиях находим в описании посольства Льва Сапеги, в прекрасной книге[8] Жака Маржерета, в важном сочинении[9] Конрада Буссова, в описании пребывания в Москве датского принца Иоганна, в дневнике польских послов Н. Олесницкого и А. Гонсевского, в так называемом дневнике Марины[10], в замечательной книге гарлемского географа Исаака Массы.

Большой интерес представляют воспоминания и дневники поляков, находившихся в Смутное время в России — дневник[11] Бельского, дневник осады Смоленска, дневник Сапеги, осаждавшего Троице-Сергиевскую лавру (1608—1610), дневник Маскевича[12] и др. Главным источником для описания действий поляков в Смутное время служат записки талантливого и умного гетмана Станислава Жолкевского. Много сведений, особенно о третьем самозванце, находим в сказании Петра Петрея. Ко времени царствования Михаила Федоровича относится драгоценное сказание Олеария — лучший из иностранных источников для XVII века.

Большой интерес представляют воспоминания и дневники поляков, находившихся в Смутное время в России — дневник[11] Бельского, дневник осады Смоленска, дневник Сапеги, осаждавшего Троице-Сергиевскую лавру (1608—1610), дневник Маскевича[12] и др. Главным источником для описания действий поляков в Смутное время служат записки талантливого и умного гетмана Станислава Жолкевского. Много сведений, особенно о третьем самозванце, находим в сказании Петра Петрея. Ко времени царствования Михаила Федоровича относится драгоценное сказание Олеария — лучший из иностранных источников для XVII века.

Для истории Польши и Украины большое значение имеет книга французского инженера Боплана «Описание Украйны»[13].

Важнейшие из сказаний, относящихся ко времени Алексея Михаиловича (правил 1645—1676): сообщения архидиакона Павла, где много ценных сведений о русском духовенстве и между прочим о Никоне, в низложении которого он сам принимал участие (12 (22) декабря 1666); сочинение Мейерберга, ценное благодаря приложенным к нему рисункам; сказание немца Рейтенфельса, сообщающее много данных для характеристики Алексея Михайловича; сказание итальянца да-Ченеда (Віміна Альберто). Сведения о Разине дают кардинал Альтиери[14] и голландец Стрейс. Для характеристики Алексея Михайловича важно сказание сказание Коллинза, англичанина, жившего в России 8 лет. Не лишены значения сказания Витсена, Кильбургера и Родеса, писавших о русской торговле XVII века, Кояловича, рассказавшего историю казацкой войны, польского шляхтича Ерлича, Яна Пасека и голландского посланника Конрада Кленка.

Из сказаний иностранцев, относящихся ко времени детства Петра Великого (род. 1672), интересны сочинения немца Кемпфера и француза де ла Невиля; последний под видом польского гонца служил французским шпионом; у него много очень любопытных сообщений о правлении Софии, но его рассказ требует проверки. Сказание французского иезуита Авриля даёт много ценных указаний для характеристики иностранцев, живших в России.

Во главе сказаний Петровской эпохи (1689—1725) следует поставить найденные в датском государственном архиве записки[15] Юля. Для начального периода правления Петра I незаменимым источником служит дневник Патрика Гордона. События после возвращения Петра из-за границы (1698) описаны[16] Корбом[17]. Важное значение имеют записки браушвейгского резидента Вебера, большого почитателя Петра Великого. Еще выше стоят записки Иоганна Фоккеродта, секретаря прусского посольства, человека вполне образованного: отдавая дань гению Петра Великого, он наряду с хорошими сторонами его царствования указывает и много тёмных.

Домашняя жизнь русского общества описана голштинским камергером Берхгольцем. Противниками Петра Великого выступили швед Страленберг и немец Нейгебауэр, воспитатель царевича Алексея; с последним Пётр даже вёл полемику.

XVIII век

Шведская война до смерти Карла XII (1718) описана генералом Аллартом; Прутский поход (1711) — французом Моро де Бразе («Записки бригадира Моро-де-Бразе»). См. также сказания капитана фон Вреха (Curt Friedrich von Wreech[18]), шведа Адлерфельда, поляка Отвиковского, «поляка-очевидца»[19].

С XVIII века большое историческое значение приобретают донесения иностранных послов, но как они, так и вообще позднейшие записки, мемуары, воспоминания иностранцев, относящиеся к России, уже не подходят под категорию сказаний в узком смысле этого слова.

Исследования сказаний иностранцев

В хронологическом порядке

Исследования XIX века

- Устрялов, Н. Г. Сказания современников о Дмитрии Самозванце. В 5 частях. СПб.: Типография Императорской Российской академии, 1831—1834. Часть 1: Берова Летопись Московская; ч. 2: Записки Георга Паерле; ч. 3: Записки Маржерета и президента де-Ту; ч. 4: Дневник Марины Мнишек и послов Польских; ч. 5: Маскевич.

- Любич-Романович, В. И. «Сказания иностранцев о России в XVI и XVII в.» (СПб., 1843)

- Аделунг, Ф. П. «Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 г. и их сочинений» (ч. 1—2, М., 1864; [new.runivers.ru/lib/book3303/16773/ пер. с нем.]). Книга удостоена полной Демидовской премии. Оригинал на немецком языке был издан в СПб. в 1846.

- Ключевский В. О. «Сказания иностранцев о Московском государстве» (1866; кандидатская диссертация и первая печатная работа историка).

- Бестужев-Рюмин, К. Н. Сказания иностранцев / «Русская история»; том 1-й (о периоде до конца XV столетия; изд. СПб., 1872).

- Зотов В. Р. «Сказания иноземцев о России XVIII столетия» (Русская старина, 1874; [memoirs.ru/texts/ZOTOV_RS74_10_11.htm]).

- Труды С. М. Середонина:

- «Перевод известий англичан о России» (в «Чтениях Московского Общества Истории и Древностей России», 1884, № 4),

- «Известия англичан о России во второй половине XVI века» («Журнал Министерства народного просвещения», 1885, № 12),

- «Известия иностранцев о вооружённых силах Московского государства» («Библиограф», 1891, № 2 — 3 и отдельно, Санкт-Петербург, 1891).

- Труды А. И. Алмазова:

- Сведения о храмах и богослужении Русской Церкви по сказаниям западных иностранцев XVI—XVII вв. // Православный собеседник, 1887.

- Сообщения западных иностранцев XVI—XVII вв. о совершении таинств в Русской Церкви. (Казань, 1900; [commons.wikimedia.org/wiki/File:Alm1900a.pdf])

Исследования XX века

- Алексеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей (XIII—XVII вв.). — Иркутск: ОГИЗ, Иркутское областное изд-во, 1941. — 612 с.

- Труды М. А. Алпатова:

- Русская историческая мысль и Западная Европа XII—XVII вв. — М.: Наука, 1973. — 476 с.

- Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII — первая половина XIX в.). — М.: Наука, 1985. — 272 с.

- Лимонов Ю. А. Культурные связи России с европейскими странами в XV—XVII веках. — Л.: Наука, 1978. — 272 с.

- Мельникова Е. А. Формирование и эволюция географических представлений в средневековой Западной Европе // Средние века. — 1990. — Вып. 53. — С. 52—74.

Исследования XXI века

- Кирпичников А. Н. Псков в преддверии нового времени и сообщения иностранцев об этом городе // Псков в российской и европейской истории. — М.: Московский государственный университет печати, 2003. — С. 39—58.

- Труды Г. М. Коваленко:

- Великий Новгород в европейской письменности XV — начала XX вв. // Вестник Новгородского государственного университета. — 2006. — № 38. — С. 36—40.

- Иноземцы в Великом Новгороде // Русская история. — 2013. — № 2. — С. 62—67.

- Рыбаков В. В. Семинар «Русь, Московия, Россия в свидетельствах иноземцев» в ИВИ РАН // Средние века. — М.: Наука, 2014. — Вып. 75 (1-2). — С. 134—136.

См. также

- Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия (2009—2010)

- Древнейшие источники по истории Восточной Европы

Напишите отзыв о статье "Сказания иностранцев"

Примечания

- ↑ «Описание Европейской Сарматии» (Sarmatiae Europeae descriptio; Краков, 1578).

- ↑ [krotov.info/acts/16/3/1573gors.html Джером Горсей Записки о России. XVI — начало XVI в. М., изд-во МГУ, 1990.]

- ↑ [www.vostlit.info/Texts/rus10/Kobenzel/text2.phtml Выписка из иностранной книги о старине Русской] // Вестник Европы, Часть 113. № 19. 1820

- ↑ [www.vostlit.info/Texts/rus11/Buchow/otryv1.phtml Об иностранных посланниках в России] // Вестник Европы, Часть 169. № 21. 1829

- ↑ Миллер, Лаврентий // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ [books.google.fr/books?id=8DUMAAAAIAAJ&q=%22Philipp+Olmen%22&Philipp Olmen — в 1551—1558 годах каноник и проповедник в соборе в Дерпте (ныне Тарту).]

- ↑ [www.vostlit.info/Texts/rus/Litvin_2/frametext.htm О нравах татар, литовцев и москвитян (1550)] / Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. I (XVI ст.). Киев. 1890

- ↑ [www.vostlit.info/Texts/rus6/Margeret/framevved.htm Записки капитана Маржерета]

- ↑ [www.vostlit.info/Texts/rus13/Bussow/pred.phtml Московская хроника. 1584—1613]

- ↑ [www.vostlit.info/Texts/rus6/Mnischek/framepred.htm Дневник Марины Мнишек]

- ↑ [www.vostlit.info/Texts/rus8/Belskij/text.phtml Дневник 1609 года Самуила Бельского] // Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских. № 6. М. 1846

- ↑ Маскевич, Самуил // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ [www.vostlit.info/Texts/rus12/Boplan3/text1.phtml Описание Украины (1630—1648)] / Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. II (первая половина XVII ст.). Киев. 1896

- ↑ Предположительно Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni, принимавший в 1674 году в Риме посольство русского посланца Менезиуса.

- ↑ [www.vostlit.info/Texts/rus11/Jul_3/text1.htm Записки Юста Юля, датского посланника при русском дворе] // Русский архив, № 3. 1892

- ↑ [www.vostlit.info/Texts/rus13/Korb_2/text1.phtml Материалы для русской истории. Дневник Корба] // Русский вестник, № 4. 1866

- ↑ Корб, Иоганн-Георг // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ [runeberg.org/nfcl/0611.html 1157-1158 Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 32. Werth — Väderkvarn]

- ↑ Петербург в 1720 году: записки поляка-очевидца // Русская старина. — 1879. — № VII. — С. 266—267.

Ссылки

- Сказания иностранцев // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- [www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/rossica.htm «Россика», собрание иностранных источников XV—XVIII веков] // Сайт «Восточная литература»

- [www.runivers.ru/lib/book4749/ История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях] / под ред. П. А. Зайончковского. — Москва: Книга, 1976-1989. — Т. 1-13.

- Черникова Т. В. [www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/73832986.pdf Западные служилые иноземцы и придворные врачи во времена Ивана Грозного] / МГИМО

Отрывок, характеризующий Сказания иностранцев

– Нет, Ростову вы знаете?– Слышала тогда только про эту историю. Очень жалко.

«Нет, она не понимает или притворяется, – подумал Пьер. – Лучше тоже не говорить ей».

Княжна также приготавливала провизию на дорогу Пьеру.

«Как они добры все, – думал Пьер, – что они теперь, когда уж наверное им это не может быть более интересно, занимаются всем этим. И все для меня; вот что удивительно».

В этот же день к Пьеру приехал полицеймейстер с предложением прислать доверенного в Грановитую палату для приема вещей, раздаваемых нынче владельцам.

«Вот и этот тоже, – думал Пьер, глядя в лицо полицеймейстера, – какой славный, красивый офицер и как добр! Теперь занимается такими пустяками. А еще говорят, что он не честен и пользуется. Какой вздор! А впрочем, отчего же ему и не пользоваться? Он так и воспитан. И все так делают. А такое приятное, доброе лицо, и улыбается, глядя на меня».

Пьер поехал обедать к княжне Марье.

Проезжая по улицам между пожарищами домов, он удивлялся красоте этих развалин. Печные трубы домов, отвалившиеся стены, живописно напоминая Рейн и Колизей, тянулись, скрывая друг друга, по обгорелым кварталам. Встречавшиеся извозчики и ездоки, плотники, рубившие срубы, торговки и лавочники, все с веселыми, сияющими лицами, взглядывали на Пьера и говорили как будто: «А, вот он! Посмотрим, что выйдет из этого».

При входе в дом княжны Марьи на Пьера нашло сомнение в справедливости того, что он был здесь вчера, виделся с Наташей и говорил с ней. «Может быть, это я выдумал. Может быть, я войду и никого не увижу». Но не успел он вступить в комнату, как уже во всем существе своем, по мгновенному лишению своей свободы, он почувствовал ее присутствие. Она была в том же черном платье с мягкими складками и так же причесана, как и вчера, но она была совсем другая. Если б она была такою вчера, когда он вошел в комнату, он бы не мог ни на мгновение не узнать ее.

Она была такою же, какою он знал ее почти ребенком и потом невестой князя Андрея. Веселый вопросительный блеск светился в ее глазах; на лице было ласковое и странно шаловливое выражение.

Пьер обедал и просидел бы весь вечер; но княжна Марья ехала ко всенощной, и Пьер уехал с ними вместе.

На другой день Пьер приехал рано, обедал и просидел весь вечер. Несмотря на то, что княжна Марья и Наташа были очевидно рады гостю; несмотря на то, что весь интерес жизни Пьера сосредоточивался теперь в этом доме, к вечеру они всё переговорили, и разговор переходил беспрестанно с одного ничтожного предмета на другой и часто прерывался. Пьер засиделся в этот вечер так поздно, что княжна Марья и Наташа переглядывались между собою, очевидно ожидая, скоро ли он уйдет. Пьер видел это и не мог уйти. Ему становилось тяжело, неловко, но он все сидел, потому что не мог подняться и уйти.

Княжна Марья, не предвидя этому конца, первая встала и, жалуясь на мигрень, стала прощаться.

– Так вы завтра едете в Петербург? – сказала ока.

– Нет, я не еду, – с удивлением и как будто обидясь, поспешно сказал Пьер. – Да нет, в Петербург? Завтра; только я не прощаюсь. Я заеду за комиссиями, – сказал он, стоя перед княжной Марьей, краснея и не уходя.

Наташа подала ему руку и вышла. Княжна Марья, напротив, вместо того чтобы уйти, опустилась в кресло и своим лучистым, глубоким взглядом строго и внимательно посмотрела на Пьера. Усталость, которую она очевидно выказывала перед этим, теперь совсем прошла. Она тяжело и продолжительно вздохнула, как будто приготавливаясь к длинному разговору.

Все смущение и неловкость Пьера, при удалении Наташи, мгновенно исчезли и заменились взволнованным оживлением. Он быстро придвинул кресло совсем близко к княжне Марье.

– Да, я и хотел сказать вам, – сказал он, отвечая, как на слова, на ее взгляд. – Княжна, помогите мне. Что мне делать? Могу я надеяться? Княжна, друг мой, выслушайте меня. Я все знаю. Я знаю, что я не стою ее; я знаю, что теперь невозможно говорить об этом. Но я хочу быть братом ей. Нет, я не хочу.. я не могу…

Он остановился и потер себе лицо и глаза руками.

– Ну, вот, – продолжал он, видимо сделав усилие над собой, чтобы говорить связно. – Я не знаю, с каких пор я люблю ее. Но я одну только ее, одну любил во всю мою жизнь и люблю так, что без нее не могу себе представить жизни. Просить руки ее теперь я не решаюсь; но мысль о том, что, может быть, она могла бы быть моею и что я упущу эту возможность… возможность… ужасна. Скажите, могу я надеяться? Скажите, что мне делать? Милая княжна, – сказал он, помолчав немного и тронув ее за руку, так как она не отвечала.

– Я думаю о том, что вы мне сказали, – отвечала княжна Марья. – Вот что я скажу вам. Вы правы, что теперь говорить ей об любви… – Княжна остановилась. Она хотела сказать: говорить ей о любви теперь невозможно; но она остановилась, потому что она третий день видела по вдруг переменившейся Наташе, что не только Наташа не оскорбилась бы, если б ей Пьер высказал свою любовь, но что она одного только этого и желала.

– Говорить ей теперь… нельзя, – все таки сказала княжна Марья.

– Но что же мне делать?

– Поручите это мне, – сказала княжна Марья. – Я знаю…

Пьер смотрел в глаза княжне Марье.

– Ну, ну… – говорил он.

– Я знаю, что она любит… полюбит вас, – поправилась княжна Марья.

Не успела она сказать эти слова, как Пьер вскочил и с испуганным лицом схватил за руку княжну Марью.

– Отчего вы думаете? Вы думаете, что я могу надеяться? Вы думаете?!

– Да, думаю, – улыбаясь, сказала княжна Марья. – Напишите родителям. И поручите мне. Я скажу ей, когда будет можно. Я желаю этого. И сердце мое чувствует, что это будет.

– Нет, это не может быть! Как я счастлив! Но это не может быть… Как я счастлив! Нет, не может быть! – говорил Пьер, целуя руки княжны Марьи.

– Вы поезжайте в Петербург; это лучше. А я напишу вам, – сказала она.

– В Петербург? Ехать? Хорошо, да, ехать. Но завтра я могу приехать к вам?

На другой день Пьер приехал проститься. Наташа была менее оживлена, чем в прежние дни; но в этот день, иногда взглянув ей в глаза, Пьер чувствовал, что он исчезает, что ни его, ни ее нет больше, а есть одно чувство счастья. «Неужели? Нет, не может быть», – говорил он себе при каждом ее взгляде, жесте, слове, наполнявших его душу радостью.

Когда он, прощаясь с нею, взял ее тонкую, худую руку, он невольно несколько дольше удержал ее в своей.

«Неужели эта рука, это лицо, эти глаза, все это чуждое мне сокровище женской прелести, неужели это все будет вечно мое, привычное, такое же, каким я сам для себя? Нет, это невозможно!..»

– Прощайте, граф, – сказала она ему громко. – Я очень буду ждать вас, – прибавила она шепотом.

И эти простые слова, взгляд и выражение лица, сопровождавшие их, в продолжение двух месяцев составляли предмет неистощимых воспоминаний, объяснений и счастливых мечтаний Пьера. «Я очень буду ждать вас… Да, да, как она сказала? Да, я очень буду ждать вас. Ах, как я счастлив! Что ж это такое, как я счастлив!» – говорил себе Пьер.

В душе Пьера теперь не происходило ничего подобного тому, что происходило в ней в подобных же обстоятельствах во время его сватовства с Элен.

Он не повторял, как тогда, с болезненным стыдом слов, сказанных им, не говорил себе: «Ах, зачем я не сказал этого, и зачем, зачем я сказал тогда „je vous aime“?» [я люблю вас] Теперь, напротив, каждое слово ее, свое он повторял в своем воображении со всеми подробностями лица, улыбки и ничего не хотел ни убавить, ни прибавить: хотел только повторять. Сомнений в том, хорошо ли, или дурно то, что он предпринял, – теперь не было и тени. Одно только страшное сомнение иногда приходило ему в голову. Не во сне ли все это? Не ошиблась ли княжна Марья? Не слишком ли я горд и самонадеян? Я верю; а вдруг, что и должно случиться, княжна Марья скажет ей, а она улыбнется и ответит: «Как странно! Он, верно, ошибся. Разве он не знает, что он человек, просто человек, а я?.. Я совсем другое, высшее».

Только это сомнение часто приходило Пьеру. Планов он тоже не делал теперь никаких. Ему казалось так невероятно предстоящее счастье, что стоило этому совершиться, и уж дальше ничего не могло быть. Все кончалось.

Радостное, неожиданное сумасшествие, к которому Пьер считал себя неспособным, овладело им. Весь смысл жизни, не для него одного, но для всего мира, казался ему заключающимся только в его любви и в возможности ее любви к нему. Иногда все люди казались ему занятыми только одним – его будущим счастьем. Ему казалось иногда, что все они радуются так же, как и он сам, и только стараются скрыть эту радость, притворяясь занятыми другими интересами. В каждом слове и движении он видел намеки на свое счастие. Он часто удивлял людей, встречавшихся с ним, своими значительными, выражавшими тайное согласие, счастливыми взглядами и улыбками. Но когда он понимал, что люди могли не знать про его счастье, он от всей души жалел их и испытывал желание как нибудь объяснить им, что все то, чем они заняты, есть совершенный вздор и пустяки, не стоящие внимания.

Когда ему предлагали служить или когда обсуждали какие нибудь общие, государственные дела и войну, предполагая, что от такого или такого исхода такого то события зависит счастие всех людей, он слушал с кроткой соболезнующею улыбкой и удивлял говоривших с ним людей своими странными замечаниями. Но как те люди, которые казались Пьеру понимающими настоящий смысл жизни, то есть его чувство, так и те несчастные, которые, очевидно, не понимали этого, – все люди в этот период времени представлялись ему в таком ярком свете сиявшего в нем чувства, что без малейшего усилия, он сразу, встречаясь с каким бы то ни было человеком, видел в нем все, что было хорошего и достойного любви.

Рассматривая дела и бумаги своей покойной жены, он к ее памяти не испытывал никакого чувства, кроме жалости в том, что она не знала того счастья, которое он знал теперь. Князь Василий, особенно гордый теперь получением нового места и звезды, представлялся ему трогательным, добрым и жалким стариком.

Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, в внутренних сомнениях и противуречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен.

«Может быть, – думал он, – я и казался тогда странен и смешон; но я тогда не был так безумен, как казалось. Напротив, я был тогда умнее и проницательнее, чем когда либо, и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что… я был счастлив».

Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того чтобы любить их, а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их.

С первого того вечера, когда Наташа, после отъезда Пьера, с радостно насмешливой улыбкой сказала княжне Марье, что он точно, ну точно из бани, и сюртучок, и стриженый, с этой минуты что то скрытое и самой ей неизвестное, но непреодолимое проснулось в душе Наташи.

Все: лицо, походка, взгляд, голос – все вдруг изменилось в ней. Неожиданные для нее самой – сила жизни, надежды на счастье всплыли наружу и требовали удовлетворения. С первого вечера Наташа как будто забыла все то, что с ней было. Она с тех пор ни разу не пожаловалась на свое положение, ни одного слова не сказала о прошедшем и не боялась уже делать веселые планы на будущее. Она мало говорила о Пьере, но когда княжна Марья упоминала о нем, давно потухший блеск зажигался в ее глазах и губы морщились странной улыбкой.

Перемена, происшедшая в Наташе, сначала удивила княжну Марью; но когда она поняла ее значение, то перемена эта огорчила ее. «Неужели она так мало любила брата, что так скоро могла забыть его», – думала княжна Марья, когда она одна обдумывала происшедшую перемену. Но когда она была с Наташей, то не сердилась на нее и не упрекала ее. Проснувшаяся сила жизни, охватившая Наташу, была, очевидно, так неудержима, так неожиданна для нее самой, что княжна Марья в присутствии Наташи чувствовала, что она не имела права упрекать ее даже в душе своей.

Наташа с такой полнотой и искренностью вся отдалась новому чувству, что и не пыталась скрывать, что ей было теперь не горестно, а радостно и весело.

Когда, после ночного объяснения с Пьером, княжна Марья вернулась в свою комнату, Наташа встретила ее на пороге.

– Он сказал? Да? Он сказал? – повторила она. И радостное и вместе жалкое, просящее прощения за свою радость, выражение остановилось на лице Наташи.

– Я хотела слушать у двери; но я знала, что ты скажешь мне.

Как ни понятен, как ни трогателен был для княжны Марьи тот взгляд, которым смотрела на нее Наташа; как ни жалко ей было видеть ее волнение; но слова Наташи в первую минуту оскорбили княжну Марью. Она вспомнила о брате, о его любви.

«Но что же делать! она не может иначе», – подумала княжна Марья; и с грустным и несколько строгим лицом передала она Наташе все, что сказал ей Пьер. Услыхав, что он собирается в Петербург, Наташа изумилась.

– В Петербург? – повторила она, как бы не понимая. Но, вглядевшись в грустное выражение лица княжны Марьи, она догадалась о причине ее грусти и вдруг заплакала. – Мари, – сказала она, – научи, что мне делать. Я боюсь быть дурной. Что ты скажешь, то я буду делать; научи меня…

– Ты любишь его?

– Да, – прошептала Наташа.

– О чем же ты плачешь? Я счастлива за тебя, – сказала княжна Марья, за эти слезы простив уже совершенно радость Наташи.

– Это будет не скоро, когда нибудь. Ты подумай, какое счастие, когда я буду его женой, а ты выйдешь за Nicolas.

– Наташа, я тебя просила не говорить об этом. Будем говорить о тебе.

Они помолчали.

– Только для чего же в Петербург! – вдруг сказала Наташа, и сама же поспешно ответила себе: – Нет, нет, это так надо… Да, Мари? Так надо…

Прошло семь лет после 12 го года. Взволнованное историческое море Европы улеглось в свои берега. Оно казалось затихшим; но таинственные силы, двигающие человечество (таинственные потому, что законы, определяющие их движение, неизвестны нам), продолжали свое действие.

Несмотря на то, что поверхность исторического моря казалась неподвижною, так же непрерывно, как движение времени, двигалось человечество. Слагались, разлагались различные группы людских сцеплений; подготовлялись причины образования и разложения государств, перемещений народов.

Историческое море, не как прежде, направлялось порывами от одного берега к другому: оно бурлило в глубине. Исторические лица, не как прежде, носились волнами от одного берега к другому; теперь они, казалось, кружились на одном месте. Исторические лица, прежде во главе войск отражавшие приказаниями войн, походов, сражений движение масс, теперь отражали бурлившее движение политическими и дипломатическими соображениями, законами, трактатами…

Эту деятельность исторических лиц историки называют реакцией.

Описывая деятельность этих исторических лиц, бывших, по их мнению, причиною того, что они называют реакцией, историки строго осуждают их. Все известные люди того времени, от Александра и Наполеона до m me Stael, Фотия, Шеллинга, Фихте, Шатобриана и проч., проходят перед их строгим судом и оправдываются или осуждаются, смотря по тому, содействовали ли они прогрессу или реакции.

В России, по их описанию, в этот период времени тоже происходила реакция, и главным виновником этой реакции был Александр I – тот самый Александр I, который, по их же описаниям, был главным виновником либеральных начинаний своего царствования и спасения России.

В настоящей русской литературе, от гимназиста до ученого историка, нет человека, который не бросил бы своего камушка в Александра I за неправильные поступки его в этот период царствования.

«Он должен был поступить так то и так то. В таком случае он поступил хорошо, в таком дурно. Он прекрасно вел себя в начале царствования и во время 12 го года; но он поступил дурно, дав конституцию Польше, сделав Священный Союз, дав власть Аракчееву, поощряя Голицына и мистицизм, потом поощряя Шишкова и Фотия. Он сделал дурно, занимаясь фронтовой частью армии; он поступил дурно, раскассировав Семеновский полк, и т. д.».

Надо бы исписать десять листов для того, чтобы перечислить все те упреки, которые делают ему историки на основании того знания блага человечества, которым они обладают.

Что значат эти упреки?

Те самые поступки, за которые историки одобряют Александра I, – как то: либеральные начинания царствования, борьба с Наполеоном, твердость, выказанная им в 12 м году, и поход 13 го года, не вытекают ли из одних и тех же источников – условий крови, воспитания, жизни, сделавших личность Александра тем, чем она была, – из которых вытекают и те поступки, за которые историки порицают его, как то: Священный Союз, восстановление Польши, реакция 20 х годов?

В чем же состоит сущность этих упреков?

В том, что такое историческое лицо, как Александр I, лицо, стоявшее на высшей возможной ступени человеческой власти, как бы в фокусе ослепляющего света всех сосредоточивающихся на нем исторических лучей; лицо, подлежавшее тем сильнейшим в мире влияниям интриг, обманов, лести, самообольщения, которые неразлучны с властью; лицо, чувствовавшее на себе, всякую минуту своей жизни, ответственность за все совершавшееся в Европе, и лицо не выдуманное, а живое, как и каждый человек, с своими личными привычками, страстями, стремлениями к добру, красоте, истине, – что это лицо, пятьдесят лет тому назад, не то что не было добродетельно (за это историки не упрекают), а не имело тех воззрений на благо человечества, которые имеет теперь профессор, смолоду занимающийся наукой, то есть читанном книжек, лекций и списыванием этих книжек и лекций в одну тетрадку.

Но если даже предположить, что Александр I пятьдесят лет тому назад ошибался в своем воззрении на то, что есть благо народов, невольно должно предположить, что и историк, судящий Александра, точно так же по прошествии некоторого времени окажется несправедливым, в своем воззрении на то, что есть благо человечества. Предположение это тем более естественно и необходимо, что, следя за развитием истории, мы видим, что с каждым годом, с каждым новым писателем изменяется воззрение на то, что есть благо человечества; так что то, что казалось благом, через десять лет представляется злом; и наоборот. Мало того, одновременно мы находим в истории совершенно противоположные взгляды на то, что было зло и что было благо: одни данную Польше конституцию и Священный Союз ставят в заслугу, другие в укор Александру.

Про деятельность Александра и Наполеона нельзя сказать, чтобы она была полезна или вредна, ибо мы не можем сказать, для чего она полезна и для чего вредна. Если деятельность эта кому нибудь не нравится, то она не нравится ему только вследствие несовпадения ее с ограниченным пониманием его о том, что есть благо. Представляется ли мне благом сохранение в 12 м году дома моего отца в Москве, или слава русских войск, или процветание Петербургского и других университетов, или свобода Польши, или могущество России, или равновесие Европы, или известного рода европейское просвещение – прогресс, я должен признать, что деятельность всякого исторического лица имела, кроме этих целей, ещь другие, более общие и недоступные мне цели.

Но положим, что так называемая наука имеет возможность примирить все противоречия и имеет для исторических лиц и событий неизменное мерило хорошего и дурного.

Положим, что Александр мог сделать все иначе. Положим, что он мог, по предписанию тех, которые обвиняют его, тех, которые профессируют знание конечной цели движения человечества, распорядиться по той программе народности, свободы, равенства и прогресса (другой, кажется, нет), которую бы ему дали теперешние обвинители. Положим, что эта программа была бы возможна и составлена и что Александр действовал бы по ней. Что же сталось бы тогда с деятельностью всех тех людей, которые противодействовали тогдашнему направлению правительства, – с деятельностью, которая, по мнению историков, хороша и полезна? Деятельности бы этой не было; жизни бы не было; ничего бы не было.

Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, – то уничтожится возможность жизни.

Если допустить, как то делают историки, что великие люди ведут человечество к достижению известных целей, состоящих или в величии России или Франции, или в равновесии Европы, или в разнесении идей революции, или в общем прогрессе, или в чем бы то ни было, то невозможно объяснить явлений истории без понятий о случае и о гении.

Если цель европейских войн начала нынешнего столетия состояла в величии России, то эта цель могла быть достигнута без всех предшествовавших войн и без нашествия. Если цель – величие Франции, то эта цель могла быть достигнута и без революции, и без империи. Если цель – распространение идей, то книгопечатание исполнило бы это гораздо лучше, чем солдаты. Если цель – прогресс цивилизации, то весьма легко предположить, что, кроме истребления людей и их богатств, есть другие более целесообразные пути для распространения цивилизации.

Почему же это случилось так, а не иначе?

Потому что это так случилось. «Случай сделал положение; гений воспользовался им», – говорит история.

Но что такое случай? Что такое гений?

Слова случай и гений не обозначают ничего действительно существующего и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений. Я не знаю, почему происходит такое то явление; думаю, что не могу знать; потому не хочу знать и говорю: случай. Я вижу силу, производящую несоразмерное с общечеловеческими свойствами действие; не понимаю, почему это происходит, и говорю: гений.

Для стада баранов тот баран, который каждый вечер отгоняется овчаром в особый денник к корму и становится вдвое толще других, должен казаться гением. И то обстоятельство, что каждый вечер именно этот самый баран попадает не в общую овчарню, а в особый денник к овсу, и что этот, именно этот самый баран, облитый жиром, убивается на мясо, должно представляться поразительным соединением гениальности с целым рядом необычайных случайностей.

Но баранам стоит только перестать думать, что все, что делается с ними, происходит только для достижения их бараньих целей; стоит допустить, что происходящие с ними события могут иметь и непонятные для них цели, – и они тотчас же увидят единство, последовательность в том, что происходит с откармливаемым бараном. Ежели они и не будут знать, для какой цели он откармливался, то, по крайней мере, они будут знать, что все случившееся с бараном случилось не нечаянно, и им уже не будет нужды в понятии ни о случае, ни о гении.

Только отрешившись от знаний близкой, понятной цели и признав, что конечная цель нам недоступна, мы увидим последовательность и целесообразность в жизни исторических лиц; нам откроется причина того несоразмерного с общечеловеческими свойствами действия, которое они производят, и не нужны будут нам слова случай и гений.