Сражение на Норт-Анне

| Сражение на Норт-Анне | |||

| Основной конфликт: Гражданская война в США | |||

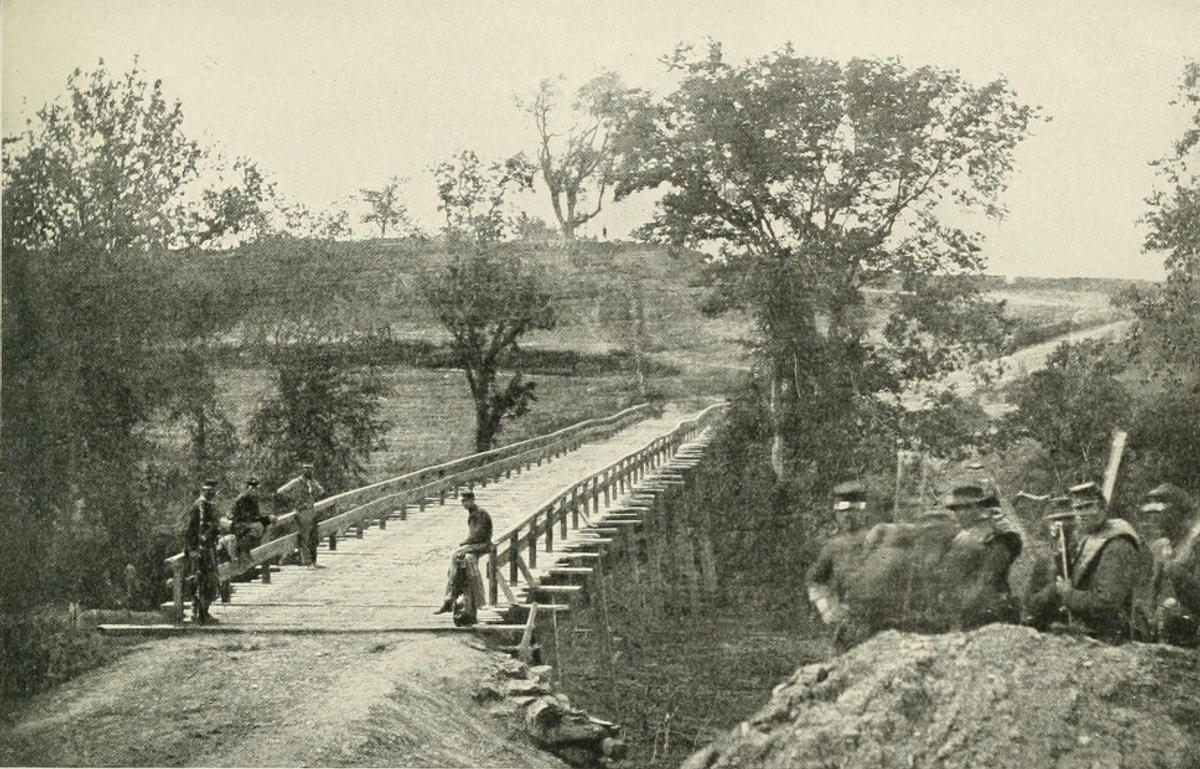

Понтонный мост на Норт-Анне | |||

| Дата |

23-26 мая 1864 | ||

|---|---|---|---|

| Место |

округа Кэролайн и Гановер, Виргиния | ||

| Итог |

ничья | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

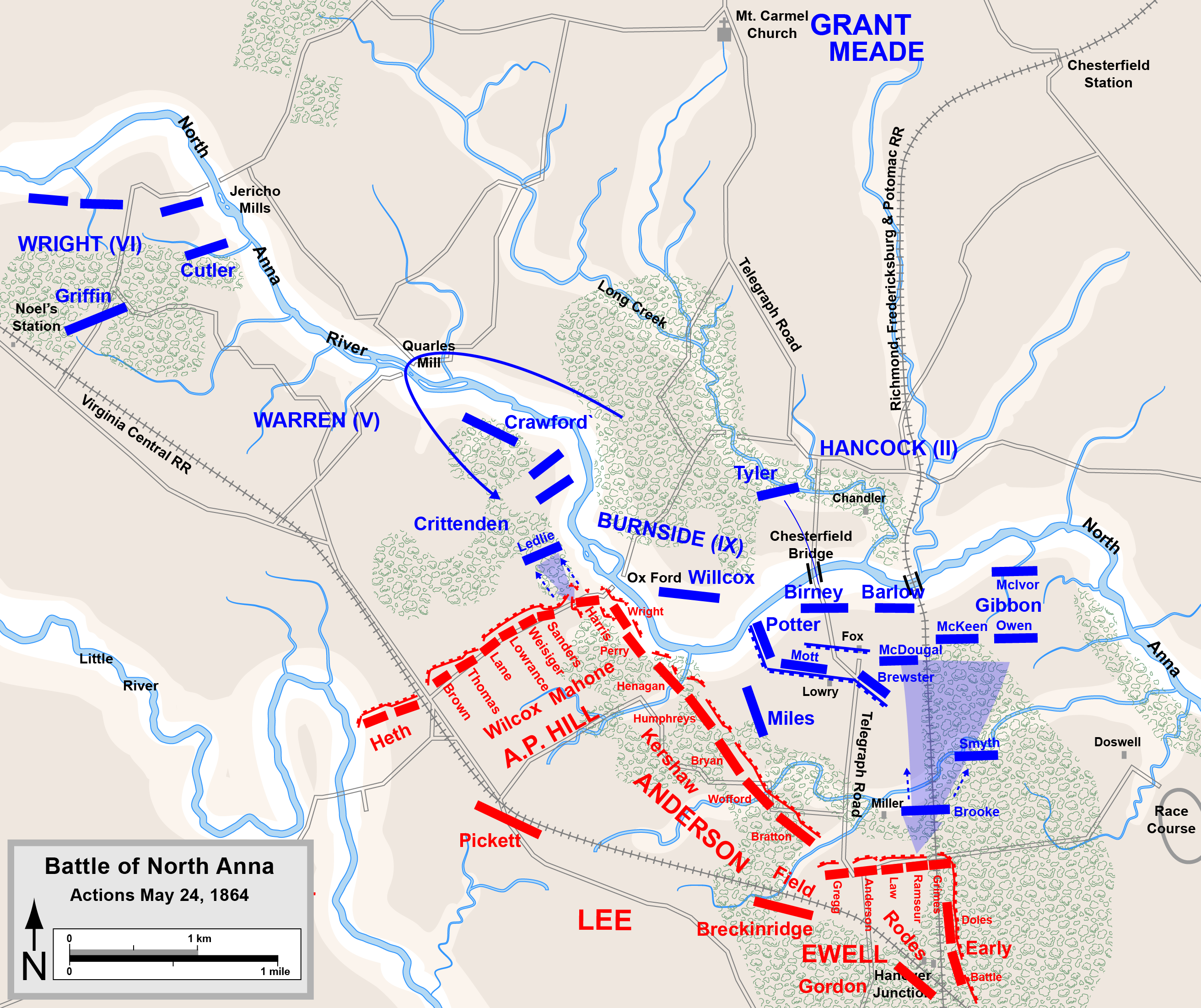

Сражение на Норт-Анне (англ. The Battle of North Anna) произошло 23-26 мая 1864 года в ходе Оверлендской кампании генерала Гранта во время американской гражданской войны. Сражение произошло в центральной Вирджинии и состояло из отдельных небольших столкновений у реки Норт-Анна. Иногда эти столкновения упоминаются отдельно как сражения при Телеграфной Дороге, при Окс-Форд и Гановерском перекрестке.

После безрезультатных боев под Спотсильвейни генерал Грант отправил свою армию на юго-восток, надеясь выманить Ли на открытую местность. Он проиграл гонку до очередного оборонительного рубежа на берегах Норт-Анны, но Ли не до конца понял намерения Гранта и не стал возводить земляных укреплений. 23 мая федеральный V корпус генерал-майора Говернора Уоррена перешел реку у Ерихо-Миллс, и дивизии корпуса Эмброуза Хилла на смогли сбросить их с занятого плацдарма. Федеральный II корпус генерал-майора Уинфилда Хэнкока атаковал небольшой отряд южан и захватил Честерфилдский мост, но не стал наступать дальше на юг.

В эту же ночь генерал Ли и его инженеры разработали схему укреплений в форме перевернутой буквы «V», которая как бы разделяла федеральную армию на две части, одновременно позволяя южанам перебрасывать силы с фланга на фланг.

Содержание

Предыстория

С самого начала Оверлендской кампании Грант искал случая выйти в тыл армии Ли и разбить его на открытой местности. В сражении в Глуши ему не удалось проломить оборону противника, тогда он начал глубокий фланговый обход, но проиграл гонку к перекрестку дорог у Спотсильвейни. Под Спотсильвейни он несколько раз пытался взять штурмом укрепления Северовирджинской армии, но потерпел неудачу. 21 мая Грант оставил попытки штурма и решил снова обойти фланг генерала Ли, причем в его планы входило как можно быстрее достичь берегов Норт-Анны, чтобы не дать противнику закрепиться на этом рубеже.

Силы сторон

Армия Гранта

Армия Гранта сильно уменьшилась с начала кампании и насчитывала 68 000 человек. Она состояла из Потомакской армии, и корпуса Бернсайда, который подчинялся непосредственно Гранту:

- II корпус Уинфилда Хэнкока: дивизии Дэвида Бирней, Френсиса Бэрлоу, Роберта Тилера и Джона Гиббона.

- V корпус Говернора Уоррена: дивизии Чарльза Гриффина, Самуэля Кроуфорда и Лизандера Катлера.

- VI корпус Горацио Райта: дивизии Дэвида Рассела, Томаса Нейла и Джеймса Риккета.

- IX корпус Эмброуза Бернсайда: дивизии Томаса Криттендена, Роберта Поттера, Орландо Уилкокса и Эдварда Ферреро.

- Кавкорпус Шеридана: (с 9 по 24 мая отсутствовал)

Армия Ли

Северовирджинская армия генерала Ли насчитывала 53 000 человек. Она состояла из четырех корпусов:

- Первый корпус Ричарда Андерсона: дивизии Чарльза Филда, Джорджа Пикетта и Джозефа Кершоу (Три из четырех бригад Пикетта вернулись в армию 21-23 мая с реки Джеймса.)

- Второй корпус Ричарда Юэлла: дивизии Джубала Эрли и Роберта Родса. (До 21 мая Эрли временно командовал 3-м корпусом; его же корпусом командовал Джон Гордон. Гордон позже командовал остатками дивизии Джонсона.)

- Третий корпус Эмброуза Хилла: дивизии Генри Хета, Кадмуса Уилкокса, Джона Брекинриджа[1] и Уильяма Махоуна.

- Кавалерийский корпус (без командира после гибели Стюарта:) дивизии Уэйда Хемптона[2], Фицхью Ли и Руни Ли.

21-23 мая

После Спотсильвейни целью Гранта стала река Норт-Анна в 40 километрах южнее, а также важный узел железных дорог — Гановерский Перекресток. Заняв оба эти места Грант мог не только перерезать линии снабжения противника, но и не дать Ли занять оборону на рубеже Норт-Анны. Грант понимал, что Ли может атаковать его на марше, поэтому разработал специальную стратегию: он направил на юг корпус Хэнкока, надеясь, что Ли нападет на этот изолированный корпус и тогда Грант подойдет с тремя остальными корпусами. Если же не нападет, то Грант ничего не теряет, и Хэнкок приходит к Норт-Анне раньше, чем Ли.

После Спотсильвейни целью Гранта стала река Норт-Анна в 40 километрах южнее, а также важный узел железных дорог — Гановерский Перекресток. Заняв оба эти места Грант мог не только перерезать линии снабжения противника, но и не дать Ли занять оборону на рубеже Норт-Анны. Грант понимал, что Ли может атаковать его на марше, поэтому разработал специальную стратегию: он направил на юг корпус Хэнкока, надеясь, что Ли нападет на этот изолированный корпус и тогда Грант подойдет с тремя остальными корпусами. Если же не нападет, то Грант ничего не теряет, и Хэнкок приходит к Норт-Анне раньше, чем Ли.

20-тысячный корпус Хэнкока выступил в ночь на 21-е мая. Его передвижение прикрывали три кавалерийских полка под командованием генерала Альфреда Торберта, которому пришлось затеять перестрелку с конфедеративной кавалерией генерала Джона Чэмблисса. На рассвете 21 мая корпус пришел к Гвинея-Стейшен, где некоторые северяне посетили дом Чэндлера — место, где год назад умер Джексон Каменная Стена. Кавалерия, продолжив путь на юг, встретила 500 солдат из дивизии генерала Джорджа Пикетта, которые шли на север из Ричмонда на соединение с армией Ли. После короткой перестрелки южане отступили за реку Маттапони, но 11-й вирджинский пехотный полк не получил приказа на отступление и был вынужден сдаться. Хэнкок ожидал появления всей армии Ли и был несколько удивлен, обнаружив людей Пикетта около Гвинея-Стейшен. Он понял, что Ли получает подкрепления, решил более не рисковать удалением от своей армии и остановил свой корпус.

Ещё в полдень 21-го мая Ли ничего не знал о намерениях Гранта, и не очень хотел уходить из траншей под Спотсильвейни. На всякий случай он удлинил свой фронт на восток, передвинув корпус Юэлла на Телеграфную Дорогу, а также велел Джону Брекинриджу, который шел из Шенандоа на соединение с Ли, чтобы он остановился у Гановерского перекрестка и оборонял рубеж по реке Норт-Анна. Между тем, Грант двинул на юг и остальные свои корпуса. V корпус Уоррена отправился к Массапонакс-Черч, но Грант узнал о появлении Юэлла на Телеграфной дороге и велел Уоррену изменить маршрут и идти к Гвинея-Стейшен на соединение с Хэнкоком. Корпус Бернсайда тоже наткнулся на людей Юэлла на Телеграфной дороге и повернул к Гвинея-Стейшен. VI корпус, которым после гибели Седжвика командовал Райт, последовал за Бернсайдом. К этому времени Ли уже понял намерения Гранта и приказал Юэллу двигаться на юг по телеграфной Дороге. Корпус Андерсона был направлен вслед за ним, а корпус Хилла — тоже на юг, но по более западной дороге. Он велел не спешить, он знал, что Юэллу надо пройти 40 километров по хорошим дорогам, а Хэнкоку — 55 километров по плохим.

21 мая Грант упустил удачный момент: корпус Уоррена встал лагерем всего милей восточнее телеграфной дороги и не заметил, как армия Ли прошла совсем рядом на юг. Если бы Уоррен напал на фланг армии противника, он мог бы нанести Северовирджинской армии весьма ощутимые потери. Вместо этого южане беспрепятственно достигли Норт-Анны 22-го мая. Грант понял, что его план сорван, поэтому не стал спешить. Его армия прошла несколько миль по телеграфной дороге и остановилась на ночлег.

Сражения

23 мая

23 мая произошли локальные бои у переправ Честерфилд-Бридж и Ерихо-Милс.

23 мая произошли локальные бои у переправ Честерфилд-Бридж и Ерихо-Милс.

Утром 23 мая Уоррен пришел к Моунт-Кармель-Черч и остановился в ожидании дальнейших инструкций. Корпус Хэнкока настиг его и оба корпуса неудачно перепутались. Тогда командиры решили, что Хэнкок отправится по телеграфной дороге к Честерфилдскому мосту, а Уоррен переправится через Норт-Анну у Ерихо-Миллс. на пути федеральных корпусов не оказалось никаких укреплений. Ли предполагал, что Грант не будет всерьез наступать через реку, а отправится дальше на восток. Там, где Телеграфная дорога пересекала Норт-Анну по Честерфилдскому мосту, находилась только небольшая южнокаролинская бригада Джона Хэнагана, который построил небольшой земляной редут. Небольшой отряд охранял ж-д мост неподалеку, но остальные переправы остались без прикрытия.

В авангарде корпуса Хэнкока двигалась дивизия Бирней. Попав под обстрел из редута, Бирней развернул две бригады для атаки: бригаду Томаса Эгана восточнее дороги, а бригаду Байрона Пирса — западнее. Корпусная артиллерия открыла огонь, и ей ответила артиллерия первого корпуса, которой командовал Эдвард Портер Александер. Генерал Ли, который наблюдал за боем из дома Фокса, едва не был убит ядром, которое проломило дверь дома. В 18:00 федеральная пехота пошла в атаку. Бригады Эгана и Пирса были поддержаны бригадой Уильяма Брюстера. Небольшой отряд Хэнагана не имел никаких шансов и начал отступать через мост. Они пытались поджечь мост, но федеральные снайпера помешали им. Из-за интенсивного артиллерийского огня северяне не стали переходить мост, а принялись рыть траншеи на северном берегу реки.

Точно так же и корпус Уоррена застал переправы у Ерихо-Миллс незащищенными. Уоррен приказал дивизии Гриффина перейти реку и основать плацдарм на южном берегу. В 16:30 остальные дивизии корпуса перешли реку. Узнав от пленного, что лагерь противника находится неподалеку у линии центральной вирджинской железной дороги, Уоррен построил своих людей в боевой порядок: дивизию Кроуфорда на левый фланг, Гриффина на правый, а дивизию Катлера еще правее Гриффина. Генерал Хилл полагался на мнение Ли, который считал, что маневры Уоррена — всего лишь отвлекающие, поэтому отправил на перехват всего лишь дивизию Кадмуса Уилкокса с артиллерией Уильяма Пеграма.

Уилкокс и Пеграм организовали мощную атаку: федеральная дивизия понесла большие потери от артиллерийского огня, а дивизия Гриффина попала под атаку северокаролинской бригады Лейна и южнокаролинской бригады Макгована. Дивизия Катлера, только что явившаяся на поле боя, попала под удар джорджианской бригады генерала Эдварда Томаса, бригады Брауна и бригады Альфреда Скейлса (под временным командованием Уильяма Лоуренса). Ряды бригады Катлера оказались прорваны и бригада начала отступать к обрывам Норт-Анны. Корпус Уоррена спасло только вмешательство артиллерии Чарльза Уэйнрайта, который разместил 12 орудий на хребте и открыл огонь по бригадам Хилла. Одновременно 88-й пеннсильваннский полк прошел по оврагу во фланг бригаде Томаса, бригада начала отступать, открыв фланг бригады Скейлса, отчего его позиция сразу стала невыгодной.

Уилкокс и Пеграм организовали мощную атаку: федеральная дивизия понесла большие потери от артиллерийского огня, а дивизия Гриффина попала под атаку северокаролинской бригады Лейна и южнокаролинской бригады Макгована. Дивизия Катлера, только что явившаяся на поле боя, попала под удар джорджианской бригады генерала Эдварда Томаса, бригады Брауна и бригады Альфреда Скейлса (под временным командованием Уильяма Лоуренса). Ряды бригады Катлера оказались прорваны и бригада начала отступать к обрывам Норт-Анны. Корпус Уоррена спасло только вмешательство артиллерии Чарльза Уэйнрайта, который разместил 12 орудий на хребте и открыл огонь по бригадам Хилла. Одновременно 88-й пеннсильваннский полк прошел по оврагу во фланг бригаде Томаса, бригада начала отступать, открыв фланг бригады Скейлса, отчего его позиция сразу стала невыгодной.

Увидев, что подкрепления из дивизии Генри Хета не подходят, Уилкокс приказал своим людям отступить. Соотношение сил было 15 к 6 не в его пользу. Его дивизия потеряла 730 человек, в том числе полковника Брауна, который попал в плен. Северяне потеряли 377 человек. На следующее утро генерал Ли выразил Хиллу своё недовольство его действиями. «Генерал Хилл, почему вы позволили этим людям переправиться здесь? Почему вы не бросили против них все свои силы и не обратили их в бегство, как делал это Джексон?»

Возведение укреплений

К вечеру 23 мая позиции армии Гранта вытянулись вдоль Норт-Анны. Корпус Уоррена окопался на своем плацдарме у Ерихо-Миллс, Райт встал на северном берегу реки для поддержки. Бернсайд встал левее Райта у Окс-Форд, а Хэнкок остался на своих позициях у моста, оказавшись левее Бернсайда. Теперь Ли понял, что генеральное сражение может произойти именно на этих позициях и начал планировать линии укреплений. Он не стал укреплять позиции у реки, где федеральная артиллерия могла бы накрыть их анфиладным огнём, вместо этого он с главным своим инженером, генерал-майором Мартином Смитом, разработал необычный план. Почти 8 километров траншей предполагалось загнуть углом в виде перевернутой буквы «V», острие которой находилось возле брода Окс-Форд. Это был единственный брод, который реально было оборонять. Западный фланг был поручен Третьему корпусу, который упирался флангами в Норт-Анну и Литтл-Ривер. На восточной стороне встали корпуса Андерсона и Юэлла, линии которых вытянулись до ж-д перекрестка Гановер, и оканчивались у болот. Всю ночь солдаты Северовирджинской армии рыли траншеи. Брекинридж и Пикетт стояли в тылу в качестве резерва.

Новая позиции Ли представляла серьезную опасность для Гранта. Ли предполагал, что Грант воспримет отвод армии на новые позиции, как отступление, а укрепления у Окс-Форда — как небольшой арьергард. Если Грант начнет наступление, то его армия окажется разделена. Ли сможет оставить примерно 7000 человек для удержания позиций на левом фланге, а остальными силами атаковать корпус Хэнкока, достигнув численного превосходства на этом участке: 36 000 южан против 20 000 людей Хэнкока. Уоррен и Райт смогут прийти на помощь Хэнкоку только после того, как перейдет Норт-Анну в двух местах, неизбежно теряя при этом время. Загнув свои линии, Ли получил те же преимущества, что ранее при Спотсильвейни, и те же, что имел Мид под Геттисбергом. Однако у Норт-Анны не было слабого участка, как «подкова мула» при Спотсильвейни. Острие угла было защищено обрывами Норт-Анны.

24 мая

Утром 24 мая Грант перевел на южный берег дополнительные части. Шестой корпус Райта переправился у Ерихо-Миллс и в 11:00 оба корпуса, Уоррена и Райта, вышли к центральной вирджинской железной дороге. В 08:00 корпус Хэнкока, наконец, перешел реку по Честерфилдскому мосту, отбросив редкие пикеты противника силами 20-го индианского и 2-го снайперского полков. Ниже по течению южане сожгли железнодорожный мост, но солдаты 8-го огайского срубили большое дерево и перешли реку по нему. Эта переправа была потом дополнена понтонным мостом, по которому перешла дивизия Гиббона. Армия Гранта постепенно втягивалась в ловушку, расставленную генералом Ли. никто не мешал переправе федеральной армии, из чего Грант заключил. что противник отступает. Он написал в Вашингтон: «Противник отошел от Норт-Анны. Мы преследуем».

Утром 24 мая Грант перевел на южный берег дополнительные части. Шестой корпус Райта переправился у Ерихо-Миллс и в 11:00 оба корпуса, Уоррена и Райта, вышли к центральной вирджинской железной дороге. В 08:00 корпус Хэнкока, наконец, перешел реку по Честерфилдскому мосту, отбросив редкие пикеты противника силами 20-го индианского и 2-го снайперского полков. Ниже по течению южане сожгли железнодорожный мост, но солдаты 8-го огайского срубили большое дерево и перешли реку по нему. Эта переправа была потом дополнена понтонным мостом, по которому перешла дивизия Гиббона. Армия Гранта постепенно втягивалась в ловушку, расставленную генералом Ли. никто не мешал переправе федеральной армии, из чего Грант заключил. что противник отступает. Он написал в Вашингтон: «Противник отошел от Норт-Анны. Мы преследуем».

Федералы встретили сопротивление только у переправы Окс-Форд и, как Ли и предполагал, сочли его арьергардом армии, небольшим неприятным препятствием. Грант приказал корпусу Бернсайда разделаться с ним. Дивизия Самуэля Кроуфорда поднялась выше по течению и заняла брод Куарлес-Милл. Дивизии Криттендена было приказано переправиться по этому броду на южный берег и атаковать позиции противника у Окс-Форд с запада. В авангарде дивизии Криттендена шла бригада Джеймса Ледли, который был известный любитель выпить на поле боя. Амбициозный Ледли, уже нетрезвый к тому времени, решил атаковать позиции противника силами одной своей бригады. Выйдя к позициям генерала Махоуна, Ледли послал в атаку 35-й массачуссетский полк, атака которого была сразу же отбита. Ледли запросил у Криттендана три полка в поддержку. Криттенден удивился этому запросу и послал к Ледли офицера с приказом не атаковать, пока вся дивизия не перейдет реку[3].

Но когда офицер прибыл, Ледли был уже совсем пьян. Несколько батарей с укреплений третьего корпуса открыли огонь по позициям Ледли, который сразу велел атаковать. Начался дождь. Солдаты Ледли двинулись вперед, но быстро потеряли строй. Южане подпустили противника поближе и только тогда открыли огонь, заставивший бригады Ледли сразу же лечь в грязь. Дождь перешел в сильную грозу. 56-й и 57-й массачуссетские полки сумели построиться, но миссиссипцы бригады Махоуна вышли из укреплений и атакой отбросили их назад. Полковник Стефан Вельд из 56-го был ранен и подполковник Чарльз Чендлер из 57-го был убит. Вскоре вся бригада Ледли отступила к Куарелс-Милл. Несмотря на неудачу, Ледли заслужил похвалу за «храброе поведение». После сражения он был повышен до дивизионного командира и его пьянство на поле боя стало проклятьем для его солдат, и в итоге привело к разгрому в бою у Воронки под Петерсбергом, после которого он был отстранен от командования.

Корпус Хэнкока начал наступать на юг от Честерфилдского моста примерно в то же время, когда бригада Ледли переходила реку. Впереди наступала дивизия Джона Гиббона. Отбросив передовые пикеты, дивизия атаковала укрепления, которые удерживала алабамская бригада Эвандера Лоу и северокаролинская бригада Уильяма Коха. Передовая бригада Гиббона (Томаса Смита) бросилась на укрепления, но южане контратаковали и завязался бой, который остановился только когда началась гроза: солдаты опасались замочить порох. Когда дождь утих, дивизия Бирней подошла на помощь Гиббону, но и эти две дивизии не смогли прорвать оборонительные линии южан.

Корпус Хэнкока начал наступать на юг от Честерфилдского моста примерно в то же время, когда бригада Ледли переходила реку. Впереди наступала дивизия Джона Гиббона. Отбросив передовые пикеты, дивизия атаковала укрепления, которые удерживала алабамская бригада Эвандера Лоу и северокаролинская бригада Уильяма Коха. Передовая бригада Гиббона (Томаса Смита) бросилась на укрепления, но южане контратаковали и завязался бой, который остановился только когда началась гроза: солдаты опасались замочить порох. Когда дождь утих, дивизия Бирней подошла на помощь Гиббону, но и эти две дивизии не смогли прорвать оборонительные линии южан.

Федеральная армия делала как раз то, на что надеялся генерала Ли. Однако реализовать план разгрома корпуса Хэнкока не удалось. Утомленный непрерывными боями, Ли испытал внезапный приступ диареи и был вынужден оставаться в постели в своей палатке. Более того, ему не удалось найти себе заместителя на время сражения: генерал Хилл был еще нездоров после Глуши и еще не был способен управлять армией, что показали его действия у Ерихо-Миллс. Генерал-лейтенант Ричард Юэлл еще не пришел в себя после Спотсильвейни. Стюарт был убит под Йеллооу-Таверн. Джеймс Лонгстрит был ранен в Глуши, а его заместитель, Ричард Андерсон, не имел опыта управления корпусами. «Мы должны ударить по ним, мы не можем им позволить снова пройти мимо!» — говорил Ли, лежа в палатке. Но осуществить эти планы не было возможности.

Большинство историков считает ситуацию у Норт-Анны большим упущенным шансом генерала Ли. Однако, некоторые сомневаются в такой трактовке. Марк Гримслей считает, что «ни один участник событий потом не говорил о подобной операции, а перемещениия войск 23-го и 24-го мая имели оборонительный характер.» Более того, он считает позиции Ли непригодными для атаки. Полковник Винсент Эспосито писал, что успех атаки был бы сомнителен, так как корпус Хэнкока успел неплохо окопаться.

В 18:30 Хэнкок предупредил Мида, что позиции Ли так же сильны, как при Спотсильвейни. Грант осознал всю опасность положения, в которое он попал, поэтому приказал остановить наступление и возвести собственные укрепления. Инженеры начали возводить дополнительные понтонные мосты, чтобы улучшить связь между флангами его армии.

Между тем к вечеру 24 мая произошли некоторые командные перестановки в федеральной армии. Грант и Мид постоянно ссорились по поводу стратегии и тактики и теперь их ссора достигла максимума. В итоге, чтобы успокоить Мида, Грант передал корпус Бернсайда под его прямое руководство. Бернсайд был старше по званию (генерал-майор), но принял этот приказ без возражений.

25-26 мая

Утром 25 мая корпус Уоррена проверил на прочность оборонительную линию генерала Хилла и счел её слишком сильной, чтобы всерьез атаковать. VI-й корпус Райта попробовал обойти линию Хилла с фланга через Литтл-Ривер, но выяснилось, что кавалерия Хэмптона охраняет броды. На восточном участке генерал Хэнкок уже понял, что позиции противника сильны и не стал экспериментировать. День прошел в отдельных перестрелках. Федеральные солдаты от нечего делать разобрали 5 миль Вирджинской Центральной железной дороги. Возможности Гранта были сильно ограничены. После Спотсильвейни он уже не решался на фронтальную атаку, а фланговый обход казался неосуществимым. Однако Грант не утратил оптимизма, полагая, что бездействие противника демонстрирует его слабость. Он написал начальнику штаба, Генри Хэллеку:

Армия Ли изрядно измотана. Это видно и по пленным, и тем более по её действиям. Они так и не показались из своих траншей. Наши чувствуют, что мы стали сильнее духом, и атакуют всё увереннее. Я могу ошибаться, но я чувствую, что наша победа уже гарантирована[4].

Последствия

Так же как после Глуши и Спотсильвейни, Грант снова начал планировать марш вокруг фланга армии Ли. Теперь он должен был двигаться на восток, стараясь не выдать противнику своего маневра. 22 мая он приказал переместить базы снабжения из Фредериксберга в Порт-Рояль, на реке Раппаханок. Через шесть дней базу перенесут еще дальше, в Уайт-Хаухз на реке Памункей. Кавалерия Джеймса Уилсона получила приказ перейти Норт-Анну и направиться на запад, изображая обход левого крыла армии Ли. Кавалерия разрушила несколько участков дороги, но до серьезных перестрелок дело не дошло. Ночью 26 мая Райт и Уоррен снялись с позиций и незаметно перешли Норт-Анну. 27-го числа они двигались на восток, к переправам через Памункей около Хановертауна, а Бернсайд и Хэнкок оставались на местах, охраняя броды на Норт-Анне. Кавалерия Шеридана как раз вернулась из-под Йеллоу-Таверн и маскировала эти маневры. Теперь целью всех передвижений стал важный перекресток у Колд-Харбор, находящийся в 40 км юго-восточнее.

В целом сражение на Норт-Анне имело скромные масштабы по сравнению с другими сражениями Гражданской войны. Потери Союза составили примерно 2623 человека. Потери Северовирджинской армии не подсчитаны, но, судя по кровопролитным боям между Хиллом и Уорреном, армия предположительно потеряла 2500 человек.

На Норт-Анне Грант не решился атаковать укрепления противника. Через несколько дней, в сражении при Колд-Харбор, он всё же решится на штурм, и перенесет одну из самых тяжелых неудач за всю войну.

Напишите отзыв о статье "Сражение на Норт-Анне"

Примечания

- ↑ Дивизия Брекинриджа присоединилась к армии 22 мая

- ↑ Хэмптон стал командиром корпуса 11 августа 1864.

- ↑ Rhea Gordon C. To the North Anna River: Grant and Lee, May 13-25, 1864. Baton Rouge, 2000. P. 333—339

- ↑ Grimsley M. And Keep Moving On: The Virginia Campaign, May-June 1864. Lincoln, 2002. Р. 148

Ссылки

- [www.civilwaranimated.com/OverlandAnimation.html Анимированная карта оверлендской кампании]

- [penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/People/Robert_E_Lee/FREREL/3/20*.html A Vain Invitation to Attack (THE NORTH ANNA, MAY 22‑27, 1864)]

Отрывок, характеризующий Сражение на Норт-Анне

Как только Наташа, сидевшая у изголовья князя Андрея, узнала о приезде княжны Марьи, она тихо вышла из его комнаты теми быстрыми, как показалось княжне Марье, как будто веселыми шагами и побежала к ней.На взволнованном лице ее, когда она вбежала в комнату, было только одно выражение – выражение любви, беспредельной любви к нему, к ней, ко всему тому, что было близко любимому человеку, выраженье жалости, страданья за других и страстного желанья отдать себя всю для того, чтобы помочь им. Видно было, что в эту минуту ни одной мысли о себе, о своих отношениях к нему не было в душе Наташи.

Чуткая княжна Марья с первого взгляда на лицо Наташи поняла все это и с горестным наслаждением плакала на ее плече.

– Пойдемте, пойдемте к нему, Мари, – проговорила Наташа, отводя ее в другую комнату.

Княжна Марья подняла лицо, отерла глаза и обратилась к Наташе. Она чувствовала, что от нее она все поймет и узнает.

– Что… – начала она вопрос, но вдруг остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже.

Наташа смотрела на нее, но, казалось, была в страхе и сомнении – сказать или не сказать все то, что она знала; она как будто почувствовала, что перед этими лучистыми глазами, проникавшими в самую глубь ее сердца, нельзя не сказать всю, всю истину, какою она ее видела. Губа Наташи вдруг дрогнула, уродливые морщины образовались вокруг ее рта, и она, зарыдав, закрыла лицо руками.

Княжна Марья поняла все.

Но она все таки надеялась и спросила словами, в которые она не верила:

– Но как его рана? Вообще в каком он положении?

– Вы, вы… увидите, – только могла сказать Наташа.

Они посидели несколько времени внизу подле его комнаты, с тем чтобы перестать плакать и войти к нему с спокойными лицами.

– Как шла вся болезнь? Давно ли ему стало хуже? Когда это случилось? – спрашивала княжна Марья.

Наташа рассказывала, что первое время была опасность от горячечного состояния и от страданий, но в Троице это прошло, и доктор боялся одного – антонова огня. Но и эта опасность миновалась. Когда приехали в Ярославль, рана стала гноиться (Наташа знала все, что касалось нагноения и т. п.), и доктор говорил, что нагноение может пойти правильно. Сделалась лихорадка. Доктор говорил, что лихорадка эта не так опасна.

– Но два дня тому назад, – начала Наташа, – вдруг это сделалось… – Она удержала рыданья. – Я не знаю отчего, но вы увидите, какой он стал.

– Ослабел? похудел?.. – спрашивала княжна.

– Нет, не то, но хуже. Вы увидите. Ах, Мари, Мари, он слишком хорош, он не может, не может жить… потому что…

Когда Наташа привычным движением отворила его дверь, пропуская вперед себя княжну, княжна Марья чувствовала уже в горле своем готовые рыданья. Сколько она ни готовилась, ни старалась успокоиться, она знала, что не в силах будет без слез увидать его.

Княжна Марья понимала то, что разумела Наташа словами: сним случилось это два дня тому назад. Она понимала, что это означало то, что он вдруг смягчился, и что смягчение, умиление эти были признаками смерти. Она, подходя к двери, уже видела в воображении своем то лицо Андрюши, которое она знала с детства, нежное, кроткое, умиленное, которое так редко бывало у него и потому так сильно всегда на нее действовало. Она знала, что он скажет ей тихие, нежные слова, как те, которые сказал ей отец перед смертью, и что она не вынесет этого и разрыдается над ним. Но, рано ли, поздно ли, это должно было быть, и она вошла в комнату. Рыдания все ближе и ближе подступали ей к горлу, в то время как она своими близорукими глазами яснее и яснее различала его форму и отыскивала его черты, и вот она увидала его лицо и встретилась с ним взглядом.

Он лежал на диване, обложенный подушками, в меховом беличьем халате. Он был худ и бледен. Одна худая, прозрачно белая рука его держала платок, другою он, тихими движениями пальцев, трогал тонкие отросшие усы. Глаза его смотрели на входивших.

Увидав его лицо и встретившись с ним взглядом, княжна Марья вдруг умерила быстроту своего шага и почувствовала, что слезы вдруг пересохли и рыдания остановились. Уловив выражение его лица и взгляда, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватой.

«Да в чем же я виновата?» – спросила она себя. «В том, что живешь и думаешь о живом, а я!..» – отвечал его холодный, строгий взгляд.

В глубоком, не из себя, но в себя смотревшем взгляде была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу.

Он поцеловался с сестрой рука в руку, по их привычке.

– Здравствуй, Мари, как это ты добралась? – сказал он голосом таким же ровным и чуждым, каким был его взгляд. Ежели бы он завизжал отчаянным криком, то этот крик менее бы ужаснул княжну Марью, чем звук этого голоса.

– И Николушку привезла? – сказал он также ровно и медленно и с очевидным усилием воспоминанья.

– Как твое здоровье теперь? – говорила княжна Марья, сама удивляясь тому, что она говорила.

– Это, мой друг, у доктора спрашивать надо, – сказал он, и, видимо сделав еще усилие, чтобы быть ласковым, он сказал одним ртом (видно было, что он вовсе не думал того, что говорил): – Merci, chere amie, d'etre venue. [Спасибо, милый друг, что приехала.]

Княжна Марья пожала его руку. Он чуть заметно поморщился от пожатия ее руки. Он молчал, и она не знала, что говорить. Она поняла то, что случилось с ним за два дня. В словах, в тоне его, в особенности во взгляде этом – холодном, почти враждебном взгляде – чувствовалась страшная для живого человека отчужденность от всего мирского. Он, видимо, с трудом понимал теперь все живое; но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, чтобы он был лишен силы понимания, но потому, что он понимал что то другое, такое, чего не понимали и не могли понять живые и что поглощало его всего.

– Да, вот как странно судьба свела нас! – сказал он, прерывая молчание и указывая на Наташу. – Она все ходит за мной.

Княжна Марья слушала и не понимала того, что он говорил. Он, чуткий, нежный князь Андрей, как мог он говорить это при той, которую он любил и которая его любила! Ежели бы он думал жить, то не таким холодно оскорбительным тоном он сказал бы это. Ежели бы он не знал, что умрет, то как же ему не жалко было ее, как он мог при ней говорить это! Одно объяснение только могло быть этому, это то, что ему было все равно, и все равно оттого, что что то другое, важнейшее, было открыто ему.

Разговор был холодный, несвязный и прерывался беспрестанно.

– Мари проехала через Рязань, – сказала Наташа. Князь Андрей не заметил, что она называла его сестру Мари. А Наташа, при нем назвав ее так, в первый раз сама это заметила.

– Ну что же? – сказал он.

– Ей рассказывали, что Москва вся сгорела, совершенно, что будто бы…

Наташа остановилась: нельзя было говорить. Он, очевидно, делал усилия, чтобы слушать, и все таки не мог.

– Да, сгорела, говорят, – сказал он. – Это очень жалко, – и он стал смотреть вперед, пальцами рассеянно расправляя усы.

– А ты встретилась с графом Николаем, Мари? – сказал вдруг князь Андрей, видимо желая сделать им приятное. – Он писал сюда, что ты ему очень полюбилась, – продолжал он просто, спокойно, видимо не в силах понимать всего того сложного значения, которое имели его слова для живых людей. – Ежели бы ты его полюбила тоже, то было бы очень хорошо… чтобы вы женились, – прибавил он несколько скорее, как бы обрадованный словами, которые он долго искал и нашел наконец. Княжна Марья слышала его слова, но они не имели для нее никакого другого значения, кроме того, что они доказывали то, как страшно далек он был теперь от всего живого.

– Что обо мне говорить! – сказала она спокойно и взглянула на Наташу. Наташа, чувствуя на себе ее взгляд, не смотрела на нее. Опять все молчали.

– Andre, ты хоч… – вдруг сказала княжна Марья содрогнувшимся голосом, – ты хочешь видеть Николушку? Он все время вспоминал о тебе.

Князь Андрей чуть заметно улыбнулся в первый раз, но княжна Марья, так знавшая его лицо, с ужасом поняла, что это была улыбка не радости, не нежности к сыну, но тихой, кроткой насмешки над тем, что княжна Марья употребляла, по ее мнению, последнее средство для приведения его в чувства.

– Да, я очень рад Николушке. Он здоров?

Когда привели к князю Андрею Николушку, испуганно смотревшего на отца, но не плакавшего, потому что никто не плакал, князь Андрей поцеловал его и, очевидно, не знал, что говорить с ним.

Когда Николушку уводили, княжна Марья подошла еще раз к брату, поцеловала его и, не в силах удерживаться более, заплакала.

Он пристально посмотрел на нее.

– Ты об Николушке? – сказал он.

Княжна Марья, плача, утвердительно нагнула голову.

– Мари, ты знаешь Еван… – но он вдруг замолчал.

– Что ты говоришь?

– Ничего. Не надо плакать здесь, – сказал он, тем же холодным взглядом глядя на нее.

Когда княжна Марья заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой он постарался вернуться назад в жизнь и перенесся на их точку зрения.

«Да, им это должно казаться жалко! – подумал он. – А как это просто!»

«Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но отец ваш питает их», – сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне. «Но нет, они поймут это по своему, они не поймут! Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они – не нужны. Мы не можем понимать друг друга». – И он замолчал.

Маленькому сыну князя Андрея было семь лет. Он едва умел читать, он ничего не знал. Он многое пережил после этого дня, приобретая знания, наблюдательность, опытность; но ежели бы он владел тогда всеми этими после приобретенными способностями, он не мог бы лучше, глубже понять все значение той сцены, которую он видел между отцом, княжной Марьей и Наташей, чем он ее понял теперь. Он все понял и, не плача, вышел из комнаты, молча подошел к Наташе, вышедшей за ним, застенчиво взглянул на нее задумчивыми прекрасными глазами; приподнятая румяная верхняя губа его дрогнула, он прислонился к ней головой и заплакал.

С этого дня он избегал Десаля, избегал ласкавшую его графиню и либо сидел один, либо робко подходил к княжне Марье и к Наташе, которую он, казалось, полюбил еще больше своей тетки, и тихо и застенчиво ласкался к ним.

Княжна Марья, выйдя от князя Андрея, поняла вполне все то, что сказало ей лицо Наташи. Она не говорила больше с Наташей о надежде на спасение его жизни. Она чередовалась с нею у его дивана и не плакала больше, но беспрестанно молилась, обращаясь душою к тому вечному, непостижимому, которого присутствие так ощутительно было теперь над умиравшим человеком.

Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и – по той странной легкости бытия, которую он испытывал, – почти понятное и ощущаемое.

Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.

Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви, вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней.

Чем больше он, в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Всё, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнию. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он, это первое время, вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе: ну что ж, тем лучше.

Но после той ночи в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные и тревожные мысли стали приходить ему. Вспоминая ту минуту на перевязочном пункте, когда он увидал Курагина, он теперь не мог возвратиться к тому чувству: его мучил вопрос о том, жив ли он? И он не смел спросить этого.

Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла: это сделалось с ним, случилось с ним два дня перед приездом княжны Марьи. Это была та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшейся ему в любви к Наташе, и последний, покоренный припадок ужаса перед неведомым.

Это было вечером. Он был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

«А, это она вошла!» – подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.

С тех пор как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле, боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок. (Она выучилась вязать чулки с тех пор, как раз князь Андрей сказал ей, что никто так не умеет ходить за больными, как старые няни, которые вяжут чулки, и что в вязании чулка есть что то успокоительное.) Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка сталкивающиеся спицы, и задумчивый профиль ее опущенного лица был ясно виден ему. Она сделала движенье – клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечу рукой, осторожным, гибким и точным движением изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение.

Он смотрел на нее, не шевелясь, и видел, что ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыханье.

В Троицкой лавре они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что, ежели бы он был жив, он бы благодарил вечно бога за свою рану, которая свела его опять с нею; но с тех пор они никогда не говорили о будущем.

«Могло или не могло это быть? – думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. – Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть?.. Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» – сказал он, и он вдруг невольно застонал, по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.

Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.

– Вы не спите?

– Нет, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли. Никто, как вы, но дает мне той мягкой тишины… того света. Мне так и хочется плакать от радости.

Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженною радостью.

– Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.

– А я? – Она отвернулась на мгновение. – Отчего же слишком? – сказала она.

– Отчего слишком?.. Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив? Как вам кажется?

– Я уверена, я уверена! – почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.

Он помолчал.

– Как бы хорошо! – И, взяв ее руку, он поцеловал ее.

Наташа была счастлива и взволнована; и тотчас же она вспомнила, что этого нельзя, что ему нужно спокойствие.

– Однако вы не спали, – сказала она, подавляя свою радость. – Постарайтесь заснуть… пожалуйста.

Он выпустил, пожав ее, ее руку, она перешла к свече и опять села в прежнее положение. Два раза она оглянулась на него, глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется, пока не кончит его.

Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся.

Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все ото время, – о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

«Любовь? Что такое любовь? – думал он. – Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть – значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего то недоставало в них, что то было односторонне личное, умственное – не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул.

Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем то ненужном. Они сбираются ехать куда то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. Оттого, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит оно. Но в то же время как он бессильно неловко подползает к двери, это что то ужасное, с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что то не человеческое – смерть – ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия – запереть уже нельзя – хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется.

Еще раз оно надавило оттуда. Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер.

Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся.

«Да, это была смерть. Я умер – я проснулся. Да, смерть – пробуждение!» – вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.

Когда он, очнувшись в холодном поту, зашевелился на диване, Наташа подошла к нему и спросила, что с ним. Он не ответил ей и, не понимая ее, посмотрел на нее странным взглядом.

Это то было то, что случилось с ним за два дня до приезда княжны Марьи. С этого же дня, как говорил доктор, изнурительная лихорадка приняла дурной характер, но Наташа не интересовалась тем, что говорил доктор: она видела эти страшные, более для нее несомненные, нравственные признаки.

С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна – пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения.

Ничего не было страшного и резкого в этом, относительно медленном, пробуждении.

Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались и последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем – за его телом. Чувства обеих были так сильны, что на них не действовала внешняя, страшная сторона смерти, и они не находили нужным растравлять свое горе. Они не плакали ни при нем, ни без него, но и никогда не говорили про него между собой. Они чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали.

Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо.

Его исповедовали, причастили; все приходили к нему прощаться. Когда ему привели сына, он приложил к нему свои губы и отвернулся, не потому, чтобы ему было тяжело или жалко (княжна Марья и Наташа понимали это), но только потому, что он полагал, что это все, что от него требовали; но когда ему сказали, чтобы он благословил его, он исполнил требуемое и оглянулся, как будто спрашивая, не нужно ли еще что нибудь сделать.