Сражения за острова Адмиралтейства

| Сражения за острова Адмиралтейства | |||

| Основной конфликт: Вторая мировая война, Новогвинейская кампания | |||

Первая волна американских солдат высаживается на острове Лос-Негрос. 29 февраля 1944 г.. | |||

| Дата |

с 29 февраля по 18 мая 1944 года | ||

|---|---|---|---|

| Место | |||

| Итог |

Решительная победа союзников. | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

Сражения за острова Адмиралтейства — серия сражений Второй мировой войны, в ходе которых 1-я кавалерийская дивизия армии США захватила занимаемые японскими войсками острова Адмиралтейства. Является частью Новогвинейской кампании.

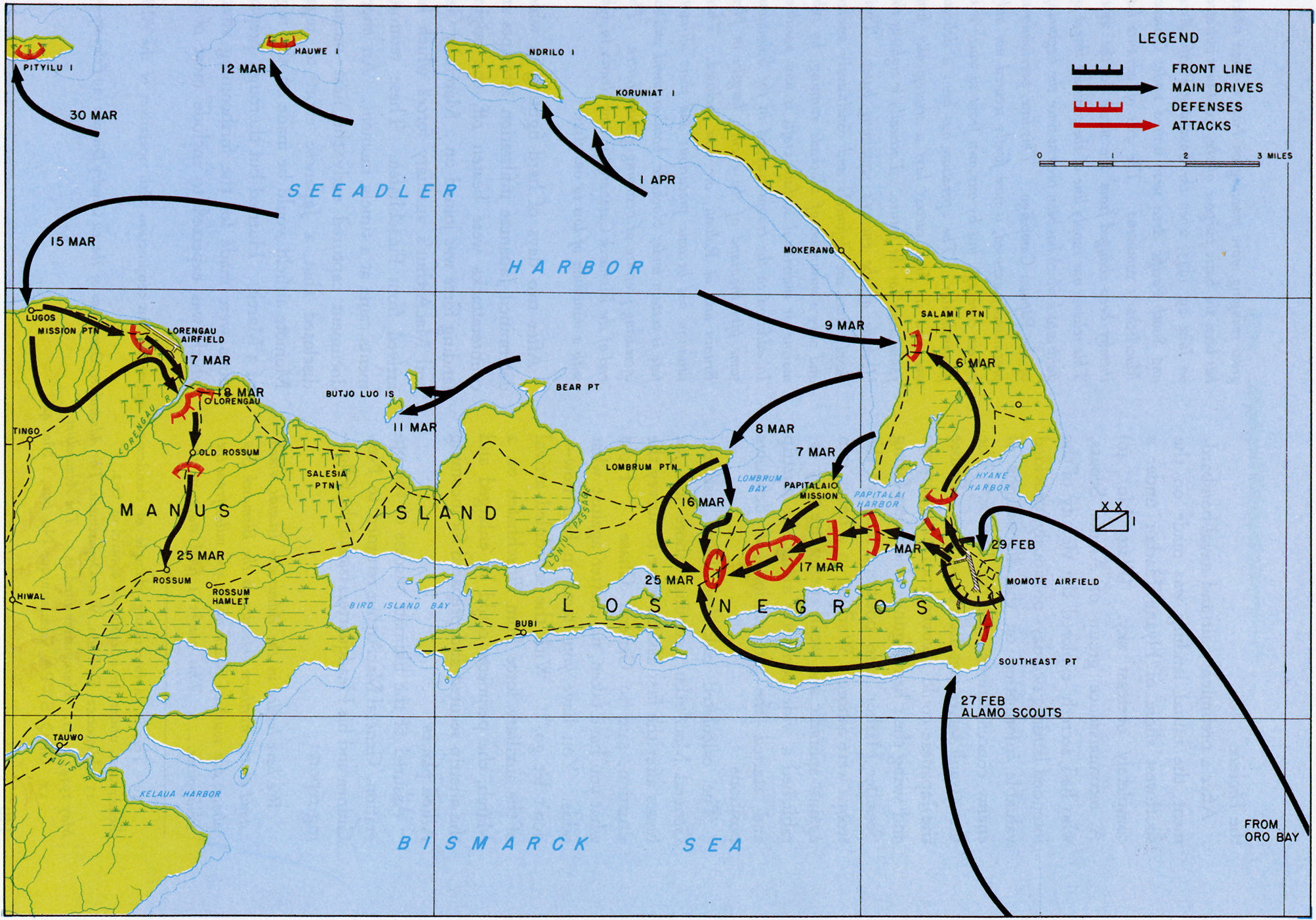

Действуя в соответствии с отчётами лётчиков, говоривших об отсутствии вражеской активности на островах и возможной проведённой эвакуации японских войск, генерал Макартур решил ускорить захват островов и отдал приказ о немедленном проведении рекогносцировки. Военные действия начались 29 февраля 1944 года, когда американский отряд высадился на Лос-Негрос, третий по величине остров. Отряду удалось достичь эффекта неожиданности за счёт высадки на небольшом, изолированном побережье, где японцы не ожидали никакой атаки, однако, выяснилось также, что на островах сохранилось военное присутствие противника. За контроль над островами начались ожесточённые бои.

Превосходство в воздухе и на море позволило союзникам значительно укрепить свои позиции на Лос-Негросе, что дало 1-й кавалерийской дивизии возможность захватить острова. Официальная дата конца сражений за острова — 18 мая 1944 года. Победа союзников позволила им завершить изоляцию основной японской базы в Рабауле, что являлось основной целью тихоокеанских кампаний союзников в 1942 и 1943 годах. После захвата, острова Адмиралтейства стали основной морской и воздушной базой в Тихом океане, с которой в 1944 году проводилось дальнейшее наступление на Японскую империю.

Содержание

Предыстория

География островов

Острова Адмиралтейства лежат в 320 км к северо-востоку от берегов Новой Гвинеи и на 580 км западнее Рабаула, всего лишь двумя градусами южнее экватора. Климат на островах тропический с постоянными высокими температурами, высокой влажностью и годовым количеством осадков, равным 3 900 мм. Часто идут грозовые дожди. С декабря по май — сезон северо-западных муссонов с ветрами, формирующими данное направление[1].

Острова Адмиралтейства лежат в 320 км к северо-востоку от берегов Новой Гвинеи и на 580 км западнее Рабаула, всего лишь двумя градусами южнее экватора. Климат на островах тропический с постоянными высокими температурами, высокой влажностью и годовым количеством осадков, равным 3 900 мм. Часто идут грозовые дожди. С декабря по май — сезон северо-западных муссонов с ветрами, формирующими данное направление[1].

Самым большим из всей группы островов является остров Манус, простирающийся с востока на запад на 79 км, и с севера на юг на 26 км[2]. Ландшафт острова — горный, вершины гор, покрытых влажными тропическими лесами, поднимаются на высоту до 910 м. Не полностью нанесённое (на тот момент) на карту побережье острова имеет многочисленные рифы, а сам берег представляет собой мангровое болото.

Остров Лос-Негрос отделён от Мануса узким проливом Лониу. На Лос-Негросе есть три важные гавани: на западном побережье находится Папитаи, соседствующая с гаванью Зееадлер, а на восточном побережье — гавань Гайанэ. Папитаи и Гайанэ разделяет песчаная полоса длиной около 46 м. Здесь местные жители построили скользкую дорожку для того, чтобы перетаскивать каноэ из одной гавани в другую. Подковообразный изгиб Лос-Негроса является естественным волнорезом для гавани Зееадлер. Также гавань защищена со стороны Мануса и ряда небольших островов, находящихся неподалёку. Главный вход в Зееадлер лежит через проход между островами Хауэй и Ндрило шириной в 2,4 км. Гавань занимает в ширину 32 км с востока на запад и 9,7 км с севера на юг, её глубина — около 37 м[1].

Планы союзников

В июле 1942 г Объединённый комитет начальников штабов одобрил проведение серии операций, направленных против японского бастиона в Рабауле, сковывающего действия союзников и не дававшего им продвигаться вдоль северного побережья Новой Гвинеи на Филиппины и на север к главной японской морской базе на Труке. В соответствии с глобальной стратегией союзников, в которой первостепенное значение имела война в Европе, было решено поставить основной целью этих операций не поражение Японии, а просто снижение угрозы, которую представляли базирующиеся в Рабауле японские самолёты и корабли для морских и воздушных коммуникаций между США и Австралией.

В июле 1942 г Объединённый комитет начальников штабов одобрил проведение серии операций, направленных против японского бастиона в Рабауле, сковывающего действия союзников и не дававшего им продвигаться вдоль северного побережья Новой Гвинеи на Филиппины и на север к главной японской морской базе на Труке. В соответствии с глобальной стратегией союзников, в которой первостепенное значение имела война в Европе, было решено поставить основной целью этих операций не поражение Японии, а просто снижение угрозы, которую представляли базирующиеся в Рабауле японские самолёты и корабли для морских и воздушных коммуникаций между США и Австралией.

По соглашению между союзниками, в марте 1942 г весь тихоокеанский театр военных действий был поделен на две части. Военные силы, действующие в юго-западном районе Тихого океана, были подчинены генералу Дугласу Макартуру, а войска в остальной части океана — адмиралу Честеру Нимицу. Рабаул попал в зону ответственности Макартура, но первоначальные операции в районе Южных Соломоновых островов проводились под контролем Нимица.[3] Реакция японцев оказалась более ожесточённой, чем ожидалось, из-за чего победное завершение битвы за Гуадалканал заняло несколько месяцев. Тем временем, войска генерала Макартура, состоящие в основном из австралийцев, отбили ряд атак японцев в ходе битвы за Кокодский тракт, Буна-Гонской операции и сражении при Вау[4].

На тихоокеанской военной конференции в марте 1943 г комитет начальников штабов одобрил новейшую версию плана Макартура по продвижению к Рабаулу. Из-за нехватки ресурсов (в частности, тяжёлых бомбардировщиков) заключительная стадия плана, а именно — захват базы, была отложена на 1944 г.[5]В июле 1943 г комитет рассматривал возможность нейтрализации и обхода Рабаула, однако для этого флоту была нужна опорная база.[6] Острова Адмиралтейства, присутствующие на плане Макартура, годились для этой цели, так как на них были равнинные участки, на которых можно было бы построить взлётные полосы и военные объекты, а также гавань Зееадлер, которая была в состоянии вместить морской отряд[7]. 6 августа 1943 года Объединённый комитет начальников штабов принял план, предпочитающий нейтрализацию Рабаула его захвату, и назначил дату вторжения на острова Адмиралтейства на 1 июня 1944 года[8].

На протяжении января 1944 г американские самолёты, базирующиеся на Соломоновых островах, и самолёты ВВС Австралии, базирующиеся на острове Киривина, поддерживали длительное наступление на Рабаул. От постоянных и неослабевающих атак японская оборона стала слабеть, что позволило 15 февраля произвести высадку на островах Грин, лежащие примерно в 160 км от Рабаула. 16 и 17 февраля отряд кораблей тихоокеанского флота США атаковал главную японскую базу на Труке. Большая часть японской авиации поспешила на защиту Трука и 19 февраля состоялся последний значительный перехват союзных самолётов над Рабаулом[9]. Тем временем, 13 февраля генерал Макартур издал указ о вторжении на острова Адмиралтейства. Вторжение получило кодовое название «операция Брюер», датой его начала стало 1 апреля. Войска, которым предстояло взять контроль над островами, состояли из 1-й кавалерийской дивизии, 73-го крыла королевских австралийских ВВС, 592-го инженерного и берегового полка, 1-го батальона машин-амфибий из состава корпуса морской пехоты и строительные батальоны ВМС США («морские пчёлы»), в задачу которых входило построение морской базы — всего около 45 000 человек[10].

Однако, 23 февраля 1944 года три бомбардировщика B-25 из состава 5-й воздушной армии США пролетели низко над Лос-Негросом, после чего экипажи самолётов отрапортовали, что они не заметили никакой вражеской активности, а острова покинуты противником.[11] Генерал-лейтенант Джордж Кенни, командующий союзными войсками в юго-западной части Тихого океана, предложил Макартуру, чтобы незанятые острова были быстро оккупированы небольшими по численности силами. Согласно Кенни: «Генерал слушал некоторое время, ходил туда и обратно пока я говорил, время от времени кивал, потом внезапно остановился и сказал: „Это вставит пробку в бутылку“»[12].

24 февраля вышел приказ, предписывающий усиленному эскадрону из 1-й кавалерийской дивизии произвести рекогносцировку в течение пяти дней. Если выяснится, что острова оставлены, их следовало занять и основать базу. Если же выяснится, что войска врага на островах достаточно сильны, отряду следовало вернуться. В первом случае, генерал Макартур и вице-адмирал Томас Кинкейд, командующий союзническим флотом в юго-западной части Тихого океана, будут «под рукой» для принятия соответствующих решений, а во втором случае руководство будет передано контр-адмиралу Уильяму Флетчеру, командующему 8-й десантной группой из состава 7-го десантного отряда контр-адмирала Даниеля Барби. Чтобы разместить войка, был вызван лёгкий крейсер Феникс. На момент вызова, крейсер был пришвартован в Брисбене, а его команда находилась в увольнительной в городе. Чтобы созвать по тревоге его команду, пришлось пустить по городу грузовики с мегафонами[13]. Для того, чтобы достичь эффекта неожиданности и достичь островов за пять дней, требовались высокоскоростные транспортные суда. Десантные корабли-доки были слишком тихоходными для этой цели и уложились бы в такие сроки[14]. Только три переоборудованных в транспорты эсминца были доступны для проведения операции: это были корабли Брукс, Хэмфрейс и Сэндс. Каждый такой корабль мог вместить в себя до 170 человек. Остальные войска было решено перебросить на девяти эсминцах: Буш, Дрэйтон, Флузер, Мэхан, Рэйд, Смит, Стивенсон, Стоктон и Веллес. Всего на судах перевозилось 1026 человек[15].

Командование высаживающимся отрядом было поручено генералу Уильяму Чейзу, командиру 1-й бригады из состава 1-й кавалерийской дивизии[16]. Высаживающиеся войска включали в себя три стрелковых соединения, тяжёлое соединение из состава 2-го эскадрона 5-го кавалерийского полка, взвод из состава батареи В, входящей в 99-й батальон полевой артиллерии, вооружённый двумя 75-мм гаубицами M16б, 673-ю противовоздушную пулемётную батарею и 29 человек из австралийской новогвинейской администрации. Последние должны были оказывать помощь в сборе информации и общении с местным населением островов, которое составляло около 13 000 человек[17]. Сразу же по принятии решения о пребывании на островах, была запланирована высадка остальных войск: остальных соединений 5-ко кавалерийского полка и 99-го артиллерийского батальона, 40-го морского строительного батальона. Кроме того, была запланирована выгрузка около 2500 тонн различных материалов[18]. Когда помощник генерала Макартура выразил беспокойство относительно поручения столь рискованной миссии боевому соединению, не имеющему боевого опыта, Макартур напомнил, что 5-й полк воевал бок о бок с войсками его отца против Джеронимо. «Они сражались тогда, — сказал генерал. — И они будут сражаться сейчас»[19].

Оборона японцев

Японскую оборону на островах Адмиралтейства обеспечивала японская 8-я сухопутная армия которой командовал генерал Хитоси Имамура, а штаб-квартира находилась в Рабауле. В сентябре 1943 года из-за невозможности остановить наступление Союзников в Новой Гвинее и Соломоновых островах Генеральный штаб вооружённых сил Японии принял решение о переносе линии обороны Японской империи в южной и центральной части Тихого океана, которая теперь протянулась от моря Банда до Каролинских островов. Генеральный штаб назначил Имамуру ответственным за удержание его участка новой линии обороны, который включал острова Адмиралтейства, в течение как можно более долгого срока, чтобы дать возможность японскому флоту и армии подготовить «решительное» контрнаступление на войска Союзников. Контроль островов Адмиралтейства был чрезвычайно важен для оборонительных планов Японии, так как при захвате этих островов Союзниками ключевая японская военная база на островах Трук окажется в радиусе действия тяжёлых бомбардировщиков. Очевидно не ожидая, что Союзники подойдут к островам Адмиралтейства так быстро, Генеральный штаб дал Имамуре время до середины 1944 года для завершения подготовительных работ по обороне острова под его руководством[20]. В это самое время крупнейшим японским подразделением на островах был 51-й транспортный полк, который прибыл в Лос-Негрос в апреле[21].

Имамура собирал подкрепления для защиты островов Адмиралтейства в конце 1943 и начале 1944 года. В октябре 1943 года он запросил пехотную дивизию для обороны островов, но ни одна дивизия не была доступна в тот момент. Последовавшее за этим предложение перебросить 66-й полк из Палау, где он переформировывался после того, как понёс большие потери, на острова Адмиралтейства также не имело успеха, так как Генеральный штаб считал, что 18-я армия больше нуждается в этом подразделении. Императорский флот Японии также отказал Имамуре в предоставлении специального подразделения морской пехоты для обороны островов[21]. Генеральный штаб дал согласие на развёртывание 66-го полка на островах Адмиралтейства в январе 1944 года для поддержания оборонительных сил в регионе после десантов союзников у Араве и Сэйдора в середине декабря и начале января соответственно, но эта переброска была отменена после того, как судно, перевозящее подкрепления полка было затоплено подводной лодкой Вэйл с большими потерями в войсках 16 января[22]. После этой катастрофы Имамура направил один батальон 38-й дивизии и 750 солдат из 2-го батальона 1-го отдельного смешанного полка, которые прибыли на острова в ночь с 24 на 25 января. Последующая попытка перебросить морем на острова Адмиралтейства пехотный и артиллерийский батальоны едва не была сорвана атаками авиации и подводных лодок Союзников, но 530 солдат 1-го батальона 229-го пехотного полка 38-й дивизии прибыли ночью 2 февраля. Большая часть эти перебросок войск была обнаружена разведкой Союзников[23].

На момент высадки Союзников силы Императорской армии Японии на островах Адмиралтейства включали 51-й транспортный полк под командованием полковника Ёсио Едзаки, который также командовал гарнизоном; 2-й батальон 1-го отдельного смешанного полка; 1-й батальон 229-го пехотного полка а также подразделения 14-го подразделения морских баз Императорского флота Японии[24][25]. Разведка Союзников определила присутствие всех этих подразделений на островах Адмиралтейства, хотя их были определены не полностью. Тогда как 1-й батальон 229-го пехотного полка уже принимал участие в нескольких кампаниях, у него было недостаточно оборудования и не хватало артиллерии. 2-м батальоном 1-го отдельного смешанного полка командовали офицеры резерва, которые принимали участие в боевых действиях в Китае, но большая часть рядового состава боевого опыта не имела[26].

51-й транспортный полк занимался строительством взлётно-посадочной полосы в Лоренгау и начал строительство ещё одной, известной как полоса Момотэ, на плантациях Момотэ на Лос-Негросе. Лоренгау использовалась как промежуточный аэродром для перелёта между Рабаулом и аэродромами северо-востока Новой Гвинеи. Значение островов Адмиралтейства для Японии возросло в результате операций Союзников в Новой Гвинее и Новой Британии, что привело к блокированию других маршрутов. В декабре 1943 года были высланы подкрепления из Палау но транспорты были атакованы подводными лодками и были вынуждены вернуться. Два пехотных батальона были отправлены из Рабаула в январе 1943 года. Несмотря на атаки авиации Союзников во время перехода они добрались до пункта назначения в целости[27]. В феврале обе взлётно-посадочные полосы не функционировали, а орудия противовоздушной защиты молчали в связи с приказом беречь боеприпасы и скрывать свои позиции. Едзаки приказал своим солдатам не менять дислокацию и не стрелять в светлое время суток[28].

Битва за Лос-Негрос

Высадка

Участок, выбранный для высадки, был небольшим пляжем на южной стороне гавани Гаянэ у взлётно-посадочной полосы Момотэ. Взлётно-посадочная полоса могла быть захвачена быстро; однако окружающая территория была покрыта мангровыми болотами, а вход в гавань находился только в 750 ярдах (700 м). "При том, что вся операция была весьма рискованной, " отмечал Самуэль Элиот Моррисон, «она должна была быть последовательной.»[29] Риск оправдался. Японцы не ожидали высадки в этом месте и сконцентрировалм все свои силы на обороне пляжей гавани Зееадлер на другой стороне острова.[30] Погода 29 февраля 1944 года была облачной, причём облака были низкими, что помешало провести авианалёт так, как планировалось. Только три B-24 и девять B-25 нашли свои цели. Морская бомбардировка по этой причине была продлена ещё на 15 минут.[31] Каждый эсминец-транспорт выгрузил четыре десантных катеров LCPR. Каждый LCPR нёс при максимальной загрузке 37 солдат, которые взбирались вдоль бортов эсминцев и спускались грузовыми сетями.[31] Небронированные десантные катера LCPR всё ещё продолжали использоваться, так как шлюпбалки не могли выдержать груз более тяжёлых бронированных десантных катеров LCVP.[32]

Участок, выбранный для высадки, был небольшим пляжем на южной стороне гавани Гаянэ у взлётно-посадочной полосы Момотэ. Взлётно-посадочная полоса могла быть захвачена быстро; однако окружающая территория была покрыта мангровыми болотами, а вход в гавань находился только в 750 ярдах (700 м). "При том, что вся операция была весьма рискованной, " отмечал Самуэль Элиот Моррисон, «она должна была быть последовательной.»[29] Риск оправдался. Японцы не ожидали высадки в этом месте и сконцентрировалм все свои силы на обороне пляжей гавани Зееадлер на другой стороне острова.[30] Погода 29 февраля 1944 года была облачной, причём облака были низкими, что помешало провести авианалёт так, как планировалось. Только три B-24 и девять B-25 нашли свои цели. Морская бомбардировка по этой причине была продлена ещё на 15 минут.[31] Каждый эсминец-транспорт выгрузил четыре десантных катеров LCPR. Каждый LCPR нёс при максимальной загрузке 37 солдат, которые взбирались вдоль бортов эсминцев и спускались грузовыми сетями.[31] Небронированные десантные катера LCPR всё ещё продолжали использоваться, так как шлюпбалки не могли выдержать груз более тяжёлых бронированных десантных катеров LCVP.[32]

Первая волна десанта высадилась без потерь в 08:17, но как только бомбардировка прекратилась, японцы поднялись из своих укрытий и открыли огонь из пулемётов и береговых батарей. Десантные катера на обратном пути попали под перекрёстный огонь пулемётов противника по обеим сторонам гавани. Огонь значительно усилился, и вторая волна была вынуждена вернуться, пока вражеский огонь не был подавлен эсминцами. Третья и четвёртая волна высаживались также под огнём.[33] Корреспондент газеты Yank, the Army Weekly описывал высадку так:

|

Четыре из двенадцати LCPR получили повреждения. Три вскоре были отремонтированы, но они не могли далее подвергаться риску, так как без них высадившихся солдат нельзя было бы эвакуировать. В чрезвычайной ситуации планировалось, что эсминцы-транспорты войдут в гавань и примут на борт войска с мола, но было неизвестно, насколько возможен был бы подобный сценарий. Через четыре часа катера продолжили совершать рейсы к берегу, но только после того, как эсминцы подавили вражеский огонь. Ливень сделал выгрузку безопаснее из-за снижения видимости. Последний эсминец разгрузился в 12:50. К этому моменту флот потерял двоих убитыми и троих ранеными.[35]

К этому моменту на берегу уже было всё кончено. Кавалеристы захватили взлётно-посадочную полосу. Сопротивление было эпизодическим, что позволило установить зенитные пулемёты на берегу, выгрузить снабжение и топливо на берег. Погибло два солдата, трое были ранены. В 16:00 генерал Макартур и адмирал Кинкейд высадились на берег. Генерал проинспектировал позиции.[36] Один из лейтенантов предупредил его, что всего несколько минут назад был убит японский снайпер. "Это было лучшее, что с ним было можно сделать, " ответил генерал.[37] Он решил остановиться, приказал Чейзу удерживать позиции до прихода остальных сил, а затем вернулся на Феникс. Силы Фечтелера прибыли в 17:29, транспорты разгрузились и большая часть артиллерийских кораблей отошла из-за истощения боекомплекта. Буш и Стоктон остались, чтобы обеспечивать экстренную артиллерийскую поддержку.[36]

Бои за захват прибрежной полосы

Чейз разместил свои войска в тесном периметре. Из-за отсутствия колючей проволоки пришлось прикрывать всю территорию полностью. Суша была твёрдой, кораллового происхождения, что было хорошо для строительства авиабазы, но создавало трудности для рытья траншей. Двенадцать пулемётов .50 калибра (12.7 мм) были размещены по передней линии.[38] Ночью происходили боевые столкновения с небольшими японскими группами, которые пытались просочиться на позиции американских солдат.[39] Была запрошена доставка боеприпасов по воздуху. Смена погоды позволила трём B-25 из 38-й бомбардировочной группы США сбросить снабжение около 08:30. Четыре B-17 из 375-й парашютной группы сбросили по три тонны грузов каждый, в том числе плазму крови, боеприпасы, ручные гранаты и колючую проволоку.[40] Часть боеприпасов приземлилось за периметром, но по некоторым причинам солдаты, которые отправились на их поиски, не были обстреляны.[41]

Японцы не планировали предпринимать ещё одну попытку нападения до наступления темноты, но около 16:00 японский патруль был обнаружен. Так или иначе, среди белого дня кто-то сумел проникнуть внутрь периметра и оказался в 35 ярдах (32 м) от командного пункта генерала Чейза. Снайпер произвёл выстрел по командному посту, и по патрулю был направлен огонь. Майор Джулио Чиарамонте, офицер разведки, выступил с четырьмя солдатами, чтобы уничтожить снайпера. Когда его отряд приблизился, произошла серия взрывов. Три японца покончили с жизнью, взорвав ручные гранаты, а ещё один сделал харакири своей саблей. Было насчитано пятнадцать мёртвых тел офицеров и сержантов, в том числе капитана Баба, командира японского батальона, который атаковал американцев предыдущей ночью. Японцы начали новое наступление на периметр в 17:00, но могли достичь лишь небольших успехов, встретившись с американской огневой мощью .[42]

На следующее утро прибыли следующие американские подразделения, шесть десантных кораблей LST, каждый из которых буксировал десантный катер LCM, под эскортом американских эсминцев Маллани и Аммен, австралийского эсминца Варрамунга и эсминцев-тральщиков Гамильтон и Лонг. Они вошли в залив Гаянэ и подошли к берегу, попав под миномётный огонь сразу после этого. LST-202, которым управлял экипаж Береговой охраны, ответил огнём 3-х дюймовых (76 мм) и 40-мм автоматических пушек.[43] LST разгружались в течение последующих семи часов. В процессе разгрузки боеприпасы, строительное оборудование и вооружения были беспорядочно нагромождены. Чтобы обеспечить надлежащее рассредоточение арсенала генерал Чейз приказал расширить периметр, для чего было необходимо атаковать японцев.[44] Была запрошена поддержка с воздуха. B-25 из 345-й бомбардировочной группы США были перехвачены около 15 японскими истребителями. Из заставили отойти восемь истребителей P-47 Thunderbolt эскорта, которые сбили восемь японских самолётов. Два B-17 из 69-й десантной эскадрильи США, которые доставляли грузы на парашютах, также были атакованы, по их утверждениям они сбили один из атакующих самолётов. Так сложилось, что две из четырёх эскадрилий B-25 сбросили бомбы на территории, занятые американскими солдатами, два из них погибли, а ещё четверо ранены до того, как 12-я группа наведения авиации США смогла исправить ошибку.[45] Оба эскадрона 5-го кавалерийского полка начали наступление в 15:00. Все цели были достигнуты и новый, больший периметр обороны был подготовлен.[46] Был высажен 40-й морской инженерный батальон, который должен был подготовить полосу Момотэ к эксплуатации. Однако вместо этого они получили приказ с помощью своего оборудования очистить зоны ведения огня и построить укрепления, а также им был выделен сектор периметра, который они должны были оборонять.[47] С помощью бульдозера было вырыто шесть траншей, рассчитанных на десять солдат каждая. Их экскаватор вырыл траншею длиной около 300 ярдов (270 м), которая сформировала вторую линию обороны. Покрытие аэродрома превратилось в огневые точки тяжёлых пулемётов.[46]

Предполагалось, что два эсминца-тральщика протралят вход в залив Зееадлер между островами Хауэй и Ндрило, однако огонь как минимум одного японского 4-хдюймового (102 мм) орудия на острове Хауэй не дал им возможности войти в гавань. Капитан 1-го ранга Эмиль Дешануа, командовавший эсминцами поддержки высадившегося десанта, отправил Аммен, Буш, Маллани и Варрамунгу на бомбардировку острова. Японские орудия прекратили огонь, но снова открыли его, когда тральщики предприняли ещё одну попытку протралить пролив. Дешануа прекратил операцию, приказав эсминцам присоединиться к его кораблям. Эсминцы обстреляли японские пушки, держащие под прицелом вход в залив Гаянэ, чтобы дать возможность LST безопасно отойти.[48] Один LST возвращался с 20-30 контейнерами вооружения на борту. LST не должны были оставваться после наступления темноты, так как ожидалась новая атака японских войск.[49] Дешануа эскортировал их часть пути, пока не получил приказ от адмирала Барбея оставить Аммен, Маллани, Варрамунгу и Веллес у Лос-Негроса. Аммен и Маллани обстреляли остров Хауэй утром ещё раз, взорвав несколько складов боеприпасов, но всё ещё четыре или пять пушек продолжали вести точную стрельбу, и Дешануа был вынужден доложить Барбею, что он не может справиться с пушками на острове.[48]

Генерал Крюгер проявил серьёзную озабоченность ситуацией на Лос-Негросе. В ответ на срочный запрос генерала Чейза Крюгер договорился с адмиралом Бербеем об ускорении переброски оставшейся части 1-й кавалерийской дивизии. По запросу Крюгера 2-й эскадрон 7-го кавалерийского полка был переброшен на трёх эсминцах-транспортах. Другие подразделения должны были прибыть 6 и 9 марта вместо 9 и 16 марта соответственно. Крюгер понимал, что залив Гаянэ была слишком мал для поддержки подходящей дивизии, но здесь были хорошие пляжи вокруг плантации Салами на западном берегу Лос-Негроса. Для того, чтобы использовать их, а также иметь возможность провести операцию против Мануса с берега Лос-Негроса, необходимо было обеспечить возможность войти в залив Зееадлер.[50]

С точки зрения японцев сражение также не проходило успешно. Японцы ожидали высадки в заливе Зееадлер, который был бы логичной целью для американцев, и сконцентрировали свои силы вокруг аэродрома Лоренгау. Оборона полосы Момотэ и залива Гаянэ была ответственностью войск капитана Бабы, ядром которых был 1-й батальон 229-го пехотного полка. Полковник Едзаки приказал Бабе атаковать береговой плацдарм, но считал, что высадка в заливе Гаянэ была диверсией, которая вместе с ложными донесениями об активности врага у Салами заставила его оставить 2-й (Иваками) батальон 1-го отдельного пехотного полка там вместо того, чтобы направить его на помощь силам Бабы. 2 марта Едзаки решил напасть на плацдарм Гаянэ всеми имеющимися силами. Труднопроходимая местность и урон, нанесённый огнём американской сухопутной и морской артиллерии, заставил перенести наступление на ночь 3 марта.[51]

В 21:00 японский самолёт сбросил восемь бомб, перебивших телефонные провода. Сразу после того, как он улетел, взлетели жёлтые ракеты и началась атака японской пехоты, которую поддерживал миномётный огонь.[52] Находящиеся в открытом море эсминцы Дешануа были атакованы четырьмя бомбардировщиками Бетти.[53] 1-й эскадрон 5-го кавалерийского полка был атакован двумя усиленными взводами, которые были встречены плотным огнём автоматического оружия и миномётов. Густые джунгли в этом секторе позволили японским войскам добраться до позиций американцев, но их было недостаточно для того, чтобы захватить эти позиции.[54] Главное японское наступление проводилось силами 2-го батальона 1-го отдельного смешанного полка в направлении местной трелёвочной дороги, а также подразделениями из района Порлака, им противостоял 2-й эскадрон 5-го кавалерийского полка. Пехотинцы заметили смену японской тактики. Вместо бесшумного проникновения на американские позиции, японцы атаковали открыто, разговаривая, и даже в некоторых случаях с песнями. Японская атака вела их прямо на противопехотные мины и мины-ловушки, которые должным образом сработали, а затем на огонь американского автоматического оружия, в том числе несколько станковых пулемётов Браунинг 30 калибра, однако наступление продолжалось.[55] Орудия 211-го батальона береговой артиллерии и 99-го батальона полевой артиллерии вели огонь всю ночь в попытке сорвать японское наступление из района Порлака. Сразу после полуночи японские баржи пересекли залив Гаянэ, но попали под огонь зенитных орудий и не достигли американских позиций. Позиции 40-мм пушек Бофорс были захвачены японцами, которую в свою очередь отбили морские инженеры.[56] Ведя огонь из пулемётов 30 калибра, пулемётчики 5-го кавалерийского полка завалили позицию мёртвыми японскими телами перед тем, как пулемёты пришлось переместить на более подходящую позицию для стрельбы. Один из пулемётов Браунинг, который применялся при удержании позиции, позже был оставлен там как памятник.[55] Сержант Трой Макгил занял укрытие с ещё восемью солдатами. Все они были убиты или ранены, кроме Макгила и ещё одного бойца, которому он приказал вернуться. Макгил вёл огонь из винтовки, пока её не заело, затем поднялся на японца врукопашную, но был убит. Посмертно он был награждён Медалью Почёта.[57]

К рассвету японская атака прекратилась. Более 750 тел японцев было обнаружено вокруг американских позиций. Взятых в плен не было. Американские потери составили 61 человека убитыми и 244 ранеными, в том числе девять убитых и 38 раненых морских инженеров.[58] 2-й эскадрон 5-го кавалерийского полка и 40-й морской инженерный батальон были удостоены Президентской награды.[59] Генерал Чейз вызвал подкрепление боеприпасами по воздуху, огромное количество которых было потрачено прошедшей ночью, и огонь Варрамунги по местной трелёвочной дороге.[60]

Оборона гавани Зееадлер

Утром 4 марта прибыл 2-й эскадрон 7-го кавалерийского полка, который усилил 2-й эскадрон 5-го кавалерийского полка. На следующий день генерал-майор Иннис П. Свифт, командующий 1-й кавалерийской дивизией, прибыл на борту эсминца Буш и принял командование. Он приказал 2-у эскадрону 7-го кавалерийского полка наступать параллельно трелёвочной дороге. 2-й эскадрон 5-го кавалерийского полка затем отошёл назад, сменив его. Так как рельеф местности позволял, японцы пошли в дневную атаку. Она была отбита кавалеристами с помощью артиллерийского и миномётного огня, но американская атака была перенесена на вторую половину суток. Эта атака наткнулась на японское минное поле и к рассвету войска продвинулись не далее, чем до конца трелёвочной дороги.[61]

Утром 6 марта следующий конвой прибыл в залив Гаянэ: пять LST, каждый из которых буксировал LCM с 12-м кавалерийским полком и другими подразделениями и тяжёлым вооружением, в том числе пять гусеничных десантных машин (LVT) 592-го инженерного полка, три танка Стюарт 603-й танковой роты и двенадцать 105-мм гаубиц 271-го батальона полевой артиллерии.[62] 12-у кавалерийскому полку был дан приказ последовать за 2-м эскадроном 7-го кавалерийского полка в его наступлении на север и захватить плантацию Салами. Дорога на Салами была немногим более, чем грязная тропа, в которой техника вскоре стала застревать. Кроме того, японцы сделали всё, чтобы затруднить по ней движение канавами, поваленными деревьями, снайперами и минами-ловушками.[63] Австралийский уорэнт-офицер Р. Дж. Букер, знавший эту местность, провёл 12-й кавалерийский полк и три танка до Салами.[64] Здесь японцы оказали ожесточённое сопротивление, которое длилось больше часа. Танки вели огонь картечью по зданиям и разрывными снарядами по щелям японских бункеров.[65]

Местные жители проинформировали подразделение Австралийской администрации Новой Гвинеи, что японцы отступили через гавань Зееадлер к миссии Папиталаи. Она и стала новой целью войск США. 5-й кавалерийский полк должен был атаковать плантацию Папиталаи с востока, а 2-й эскадрон 12-го кавалерийского полка в это же время должен был атаковать миссию Папиталаи. 5-й кавалерийский полк захватил Порлака не встретив сопротивления и пересёк бухту Лемондрол на каноэ и резиновых лодках.[66] Патруль капитана Уильяма С. Корнелиуса вступил в бой против около 50 японских солдат, которым пришлось отойти. Капитан Корнелиус, на счету которого было четверо убитых, был тяжело ранен и на следующий день умер. Он был посмертно награждён крестом «За выдающиеся заслуги».[67]

Из-за кораловых рифов десантные катера не могли использоваться для высадки у миссии Папиталаи. Пять LVT, один боевой и четыре транспортных, решили перебросить от гавани Гаянэ на плантацию Салами, но дорога была настолько плоха, что только один боевой и один грузовой LVT прибыли вовремя. Так или иначе, атака продолжилась после авианалёта и артиллерийской бомбардировки 271-го батальона полевой артиллерии. Боевой LVT выпустил 24 4,5-дюймовых ракеты M8. Ответный огонь вели японские миномёты и пулемёты, а также 75-мм гаубица.[68] Первой волне пришлось сдерживать огонь японских из бункеров в течение 45 минут, пока LVT вернулись с солдатами второй волны. Позже они отразили контратаку около 30 японцев.[69] К операции присоединился третий LVT, который наконец был доставлен к Салами, LVT совершили 16 рейсов через залив до наступления сумерек, перевезя 2-й эскадрон 12-го кавалерийского полка вместе с рационами, водой и боеприпасами, и эвакуировав мёртвых и раненых.[70]

Полковник Едзаки доложил, об американском наступлении на миссию Папиталаи в штаб 8-й сухопутной армии в Рабаул, обещав проведение ночной контратаки; однако контратаки не было. Японцы отступили, и больше никаких донесений от полковника Едзаки на поступало.[71]

Задача подавления японской артиллерии, охраняющей вход в гавань Зееадлер была поручена оперативному соединению 74 (TF74) контр-адмирала Виктора Кратчли, в которое входили тяжёлый крейсер Шропшир, лёгкие крейсера Феникс и Нэшвилл и эсминцы Баше, Бил, Дэли и Хатчинс. Они провели часовую бомбардировку острова Хауэй 4 марта, но 6 марта Николсон получил попадание японского снаряда с острова Хауэй. Так как тральщики планировалось снова направить в залив Зееадлер 8 марта, адмирал Кинкейд приказал Кратчли повторить попытку. Днём 7 марта, TF74 провело бомбардировку островов Хауэй, Ндрило, Коруниат, Питиилу и север Лос-Негроса. Шропшир выпустил 64 8-мидюймовых (203 мм) и 92 4-хдюймовых (102 мм) снарядов, а американские крейсера и эсминцы 1144 5-тидюймовых (127 мм) и6-тидюймовых (152 мм) снарядов.[72] На следующий день два эсминца, два тральщика, LCM (зенитный) и шесть LCM с автотехникой и снабжением вошли в гавань Зееадлер не встретив никакого сопротивления.[70] Это расчистило путь 2-й бригаде 1-й кавалерийской дивизии для высадки на Салми 9 марта.

К 7 марта морские инженеры подготовили аэродром Момотэ к эксплуатации. Самолёты наведения артиллерии начали полёты с аэродрома 6 марта, а B-25 совершил экстренную посадку на следующий день.[73] Сопровождавшие B-25 двенадцать P-40 Kittyhawk 76-й эскадрильи Королевских ВВС Австралии прибыли из Киривины через Финшхафтен 9 марта, ещё двенадцать самолётов эскадрильи прибыло на следующий день. К ним присоединилась аэродромная команда 77-й эскадрильи Королевских ВВС Австралии, которая прибыла на LST 6 марта. Остальная часть 73 крыла Королевских ВВС Австралии прибыла через две недели и включала истребители Kittyhawk 77-й эскадрильи и Supermarine Spitfire 79-й эскадрильи Королевских ВВС Австралии. Боевые действия операции они начали 10 марта и с этого момента корабли и сухопутные силы на островах Адмиралтейства могли получить поддержку с воздуха в считанные минуты[74].

Подразделение Австралийской администрации Новой Гвинеи прибыло в город Мокеранг 9 марта и обнаружило пятьдесят местных жителей. Подразделение испытало облегчение, обнаружив, что местные жители не подвергались преднамеренному дурному обращению со стороны японцев. Отступающие японцы забрали всё продовольствие из их садов, оставив гражданское население голодать, поэтому австралийцы обеспечили их продовольствием, полученным от американцев[64].

Битва за Манус

Хауэй

Операция на Лос-Негросе перешла в стадию зачистки, но оставалось ещё 2700 японских солдат на острове Манус. Генерал Свифт принял решение о высадке 2-й бригады бригадного генерала Верне Д. Муджа к миссии Лугос к западу от Лоренгау. Лоренгау, хорошо укреплённый, был важной целью. Там находился аэродром, и там же сводились в одну точку четыре дороги. Подготавливая операцию, разведывательному отряду 302-го кавалерийского полка было приказано места, с которых артиллерия может прикрывать высадку на Манус.[75] Три патруля были высланы на LCVP 11 марта. Первый обнаружил, что на мысе Медведь на Манусе нет японцев, но также нет места для размещения артиллерии. Второй вёл разведку островов Бутхо-Луо. Он обнаружил, что эти острова не заняты противником и есть удобные участки на северном острове. Третий патруль, 25 офицеров и солдат разведывательного отряда 302-го кавалерийского полка, два офицера из 99-го батальона полевой артиллерии,[76] с уоррент-офицером А. Л. Робинсоном из подразделения Австралийской администрации Новой Гвинеи и Киаху, местным жителем из Мокеранга в качестве проводников, отправились на Хауэй на LCVP,[64] под эскортом PT 329,[77] одного из торпедных катеров, ведущего операции с тендера Ойстер Бэй в гавани Зееадлер[78].

Когда патруль подошёл к берегу, майор Картер С. Вэйден обнаружил хорошо замаскированный бункер и бросил три ручные гранаты в него. После того, как они взорвались, замаскированные японские миномёты и пулемёты открыли огонь по патрулю и по катеру. Торпедный катер получил попадание, его командир получил ранение, и катер отошёл. LCVP направился к берегу, где забрал пять человек, в том числе Робинсона и Кайху. LCVP отплыл и направился в сторону моря, но обнаружил ещё одну группу на пляже. Катер вернулся и поднял их, несмотря на ранение командира, и успешно отошёл от берега. После того, как катер снова подошёл к берегу, в него попала мина и он начал набирать воду. Тем временем повреждённый торпедный катер доложил о случившемся и был направлен бомбардировщик для выяснения положения. В полёте на низкой высоте он заметил солдат в воде и ещё один торпедный катер был отправлен на спасательную операцию под прикрытием эсминца Арунта. После трёх часов в воде, спасшихся с LCVP поднял торпедный катер. Восемь американцев, включая майора Вэйдена погибли и ещё 15 получили ранения, включая членов экипажа LCVP[79]. Кайху исчез, и Робинсон обдумывал, как сообщить печальную новость его семье. Однако Кайху сумел самостоятельно доплыть до Лос-Негроса[80].

Генерал Свифт перенёс высадку на Лугос и приказал 2-му эскадрону 7-го кавалерийского полка захватить Хауэй[81]. И в этот раз проводником выступил Робинсон, у которого ещё не прошли сильные ожоги от солнца, которые он получил за время нахождения в воде в предыдущий день.[80] Десант прикрывали эсминцы Арунта, Буш, Стоктон и Торн;[82] два вооружённых ракетами LCVP и LCM (с зенитной установкой), которые выпустили 168 4.5-дюймовых (114 мм) ракет; орудия 61-го батальона полевой артиллерии на Лос-Негросе;[76] а также шесть Kittyhawk 76 эскадрильи, сбросившие 500-фунтовые (230 кг) бомбы.[83] Для наступления использовались три грузовых LVT. Чтобы уменьшить износ двигателей LVT, их LCM на буксире протащили через гавань Зееадлер и отцепили перед последним участком пути к берегу.[79] Кавалеристы обнаружили хорошо построенные и укреплённые бункеры, из которых огнём перекрывались все подходы, и весьма точных снайперов. На следующее утро LCM привёз средний танк, против которого у японцев не было оружия, и кавалеристы смогли подойти к позициям оборонявшихся ценой восьми погибших и 46 раненых; было насчитано 43 мёртвых тела, принадлежащих к японскому флотскому персоналу. 61-й и 271-й батальоны полевой артиллерии были переброшены на Хауэй, а 99-й занял позиции на Бутхо-Луто.[84]

Лоренгау

Наступление на Манус началось 15 марта. До рассвета два отряда 8-го кавалерийского полка, шесть грузовых LVT и один боевой LVT погрузились на борт LST и начали переход от Салами длиной в 18 км через залив Зееадлер. В качестве места высадки были выбраны пляжи у Лугоса, находившиеся в 4 км к западу от Лоренгау, который был хорошо укреплён.[85] Эсминцы Гиллиспи, Хобби, Кэлк и Рэйд провели бомбардировку территории 5-тидюймовыми орудиями;[82] двумя ракетными LCVP, LCM (с зенитным орудием) и боевым LVT, вооружённым ракетами; артиллерия на островах Бутхо-Луо и Хауэй также обстреляли цели;[85] кроме того 18 B-25 499-й и 500-й бомбардировочных эскадрилий сбросили 81 500-фунтовую (230 кг) бомбу и обстреляли территорию.[86]

Очевидно, японцы не ожидали высадки у Лугоса и их позиции были быстро захвачены. 1-й эскадрон 8-го кавалерийского полка продолжили наступать на восток, пока его не остановил японский комплекс бункеров в конце взлётно-посадочной полосы Лоренгау. Артиллерийский заградительный огонь прекратился после бомбардировки самолётами Kittyhawk, которые сбросили 500-фунтовые бомбы. Кавалеристы продолжили своё наступление и захватили хребет, с которого был хорошо виден аэродром, не встретив сопротивления. В то же самое время 7-й кавалерийский полк высадился у Лугоса с LST, совершившими второй рейс и занял оборону территории, освободив 2-й эскадрон 8-го кавалерийского полка для участия в наступлении на Лоренгау. Первая попытка захватить аэродром не удалась из-за противодействия врагов, имевшего комплекс бункеров. Вторая попытка состоялась 17 марта, к этому моменту подошло усиление — 1 эскадрон 7-го кавалерийского полка и танки, и эта атака позволила продвинуться на значительное расстояние. Наступление было продолжено, и Лоренгау пал 18 марта.[87]

Несмотря на ожесточённое сопротивление, главные японские силы на Манусе не были размещены в этом районе. Продолжив наступление к Россуму, 7 кавалерийский полк обнаружил их 20 марта. Потребовалось шесть дней боёв в окрестностях Россума, чтобы 7-й и 8-й кавалерийские полки уменьшили число японских укреплённых позиций там. Японские бункеры, представляющие из бревенчатые и земляные огневые точки, оказались устойчивыми перед артиллерийским огнём.[88]

Внешние острова

По мере того, как японцы на Лос-Негросе стали испытывать недостаток продовольствия и боеприпасов, борьба становилась всё более неравной. Последний очаг сопротивления на холмах Папиталаи, которые обороняли пятьдесят японских солдат, был погашен 24 марта и с этого момента организованное сопротивление японских сил на Лос-Негросе прекратилось.[89] Несмотря на окончание организованного сопротивления на Лос-Негросе и Манусе, ряд островов всё ещё находились в руках японцев. Чтобы минимизировать гражданские потери, Австралийская администрация Новой Гвинеи срочно эвакуировала эти острова в преддверии американских операций.[90] Предполагалось, что Питиилу обороняет около 60 японцев. 30 марта 1-й эскадрон 7-го кавалерийского полка был переброшен с Логенгау на 10 LCM, которые буксировали семь LVT.[91] Учтя внимание уроки Хауэя, десант прикрывался бомбардировкой эсминцев, артиллерии и двух десантных кораблей, кроме того, операцию прикрывали самолёты Kittyhawk и Spitfire. Высадка десанта не встретила сопротивления, но хорошо укреплённые японские позиции пришлось преодолевать с помощью артиллерии и танков. Погибло 59 японцев; с американской стороны было восемь погибших и шесть раненых.[92]

Аналогичная операция предполагалась против островов Ндрило и Коруниат 1 апреля, однако 1-й эскадрон 12-го кавалерийского полка обнаружил их незанятыми. Эта операция стала известна как единственная амфибийная операция войны, в которой применялись каноэ.[93] Последний десант был произведен на остров Рамбутё 3 апреля силами 2-го эскадрона 12-го кавалерийского полка. В это раз использовались шесть LCM и шесть LCVP вместо LVT. В результате первые волны высадились на риф, и солдаты должны были добираться до берега через прибой. К счастью, сопротивления не было.[93] Японцы, скрывшиеся в внутренних районах острова, были обнаружены подразделением Австралийской администрации Новой Гвинеи, 30 японцев были убиты и пять взяты в плен.[94] Патрули продолжили охоту за японцами на островах. В большей мере кавалерия находила их по донесениям местных жителей. На Лос-Негросе 302-я разведывательная группа уничтожила 48 и взяла в плен 15 японцев в течение мая. На Манусе было уничтожено 586 японцев и ещё 47 взято в плен.[95] Генерал Крюгер официально объявил кампанию завершённой 18 мая.[96]

Операция глазами японцев

Дневник, обнаруженный у мёртвого японского солдата, описывает его последние дни:

|

28 марта. Последнее ночное дежурство прошло тихо, за исключением редкого миномётного и ружейного огня, который был слышен. По результатам совещания командиров подразделений, они решили оставить занимаемые позиции и отступить. Начались приготовления к этому. Тем не менее, кажется, это решение отменено и мы будем удерживать позицию. О! Это почётная оборона и я полагаю, что мы должны гордиться нашей судьбой. Останутся только наши имена, и это то, что мне совсем не нравится. Да, жизнь тех, кто остался, это 300 человек, ограничена всего несколькими днями. 30 марта. Это восьмой день нашего отступления. Мы перемещаемся рядом с горными дорогами из-за присутствия врага. Мы ещё не прибыли к пункту нашего назначения, но у нас уже закончились рационы. Наши тела всё слабеют и слабеют, и голод становится невыносимым. |

|

Основание военных баз

Конфликт в высшем командовании

Дискуссия относительно использования возможностей развития баз на островах Адмиралтейства развернулась в начале февраля между представителями Юго-западнотихоокеанского командования и соседним Южнотихоокеанским командованием адмирала Уильяма Хэлси. Первоначально предполагалось, что силы Юго-западнотихоокеанского командования захватят острова и построят авиабазу, а Южнотихоокеанское командование примет ответственность за строительство военно-морской базы. Представители Южнотихоокеанского командования утверждали, что не могут отправить на острова снабжение для войск и материалы на ранних этапах, и было принято решение, что Юго-западнотихоокеанское командование также примет на себя первые этапы строительства морских баз.[98]

Адмирал Нимиц рекомендовал Объединённому командованию, чтобы развитие и управление инфраструктурой баз было передано Южнотихоокеанскому командованию в связи с переносом границы, которая захватила и острова Адмиралтейства.[99] Макартур был в ярости; границы Юго-западнотихоокеанского командования не должны были меняться без согласования с правительством Австралии.[100] Предложение Нимица было в конечном счёте отклонено Объединённым командованием, но до этого Макартур ограничил доступ к инфраструктуре кораблям Седьмого флота ВМС США и Британского Тихоокеанского флота. Хэлси был вызван в штаб Макартура в Брисбен 3 марта 1944 года, и стороны пришли к компромиссу.[101] Ответственность за развитие базы была переложена на с Крюгера на флот Союзников под командованием Кинкейда 18 мая 1944 года. Было предложено управление в конечном счёте передать Южнотихоокеанскому командованию, но этого фактически не произошло.[102]

Развитие авиабаз

Аэродром Момотэ изначально строился на коралловой основе с покрытием из гумуса от кокосовых пальм, который японцы присыпали тонким слоем кораллов и кораллового песка. Такое покрытие не могло выдерживать тяжёлые самолёты, и 40-й морской строительный батальон, 8-й инженерный эскадрон и береговой батальон 592-го инженерного полка сняли гумус и положили новое коралловое покрытие. 3600 футов (1100 м) взлётно-посадочной полосы было достаточно для истребителей Kittyhawk и Spitfire, но полоса была достроена до 7800 футов (2400 м) к концу апреля.[103] B-24 5-го бомбардировочного крыла были переброшены 18 апреля 1944 года и совершили первый вылет на бомбардировку Волеаи через два дня.[104]

Планировалось строительство второго аэродрома на плантации Салами, но исследования выявили, что этот участок непригоден и новое место для аэродрома было найдено в кокосовой плантации у Мокеранга. Пока 46-й морской инженерный батальон расчищал дорогу, 836-й авиационный инженерный батальон занимался строительством взлётно-посадочной полосы, а 104-й и 46-й морские инженерные батальоны строили рулёжные дорожки и стоянки. Как на Момотэ, слой гумуса был снят до кораллового основания, которое затем было обработано и утрамбовано. В ряде мест коралл был настолько твёрдым, что пришлось использовать взрывчатку. Было расчищено 1100 акров (4,5 кв. км) и вырублено 18,000 кокосовых деревьев.[105] B-24 307-го бомбардировочного крыла («Дальние рейнджеры») прибыли 21 апреля 1944 года.[106] Они приняли участие в налётах на Биак и приняли участие в сражении за Биак в мае.[105]

База истребителей с ремонтной инфраструктурой для самолётов с авианосцев была построена 78-м морским инженерным батальоном на острове Понам. Половина полезной площади была болотистой, пришлось взрывать кораллы до уровня океана и использовать как материал для покрытия. Ещё одна база для самолётов авианосцев была построена на Питиилу 71-м морским инженерным батальоном в мае-июне 1944 года вместе с казармами на 2500 человек. Восточная оконечность острова Питиилу была расчищена под строительство базы отдыха флота на 10 000 человек.[107]

Развитие морских баз

Строительство морской базы на Лос-Негросе было поручено 2-му морскому инженерному полку, в который входили 11-й, 58-й и 71-й морские инженерные батальоны. Необходимо было построить склады в Папиталау на 500 000 бареллей (~68 000 т) мазута, 100 000 бареллей (~14 000 т) дизельного топлива, 76 000 бареллей (~10 000 т) авиационного топлива и 30 000 бареллей (~4 100 т) бензина;[108] госпиталь на 500 койко-мест; два причала для судов Либерти; 24 склада и 83 административных здания из сборных модулей. На мысе Ломбрум морские инженеры построили три объекта: ремонтная база гидросамолётов, ремонтная база кораблей, и ремонтная база десантных катеров. 250-тонный понтонный сухой док был построен для обслуживания десантных судов.[109]

Строительство морской базы на Лос-Негросе было поручено 2-му морскому инженерному полку, в который входили 11-й, 58-й и 71-й морские инженерные батальоны. Необходимо было построить склады в Папиталау на 500 000 бареллей (~68 000 т) мазута, 100 000 бареллей (~14 000 т) дизельного топлива, 76 000 бареллей (~10 000 т) авиационного топлива и 30 000 бареллей (~4 100 т) бензина;[108] госпиталь на 500 койко-мест; два причала для судов Либерти; 24 склада и 83 административных здания из сборных модулей. На мысе Ломбрум морские инженеры построили три объекта: ремонтная база гидросамолётов, ремонтная база кораблей, и ремонтная база десантных катеров. 250-тонный понтонный сухой док был построен для обслуживания десантных судов.[109]

Развитие инфраструктуры Мануса было поручено 5-му морскому инженерному полку, в который входили 35-й, 44-й и 57-й морские строительные батальоны, которые прибыли в середине апреля. Они возвели 128 складов и 50 холодильников, каждый ёмкостью 680 кв футов (19 кв. м). Мощность системы водоснабжения составила до 15 млн литров в день. Были модернизированы две системы, одна использовала воды района Ломбрум объёмом 10,2 млн литров в день, вторая — с прилегающей территории объёмом 3,2 млн литров в день. Система включала очистные сооружения, резервуары и водопровод.[110] Все строительные работы были закончены в апреле 1945 года, база использовалась до конца войны.[111]

Потери

В окончательном докладе о кампании генерал Крюгер доложил об 3280 убитых японцах и 75 взятых в плен. Возможно, ещё 1100 пропали без вести, их никто никогда больше не видел. Американские потери составили 326 убитых, 1189 раненых и 4 пропавших без вести. 1625 американцев были эвакуированы по всем причинам, включая ранения и болезни.[59] Был ранен один австралиец. Подразделение Австралийской администрации Новой Гвинеи сообщило об одном погибшем местном жителе и одном раненом в бою, ещё три погибли от рук японцев, а 20 погибших и 34 раненых стали случайными жертвами воздушных, артиллерийских и морских бомбардировок.[112]

Значение сражения

Стратегическое значение островов Адмиралтейства было огромным. По суровой арифметике войны их захват сохранил много жизней, которые могли бы быть отданы при захвате Трука, Кавьенга, Рабаула и залива Ганза и ускорил наступление Союзников на несколько месяцев. В качестве авиабазы острова Адмиралтейства имели также большое значение, базировавшиеся на них самолёты могли достигать Трука, Вевака и их окрестностей. В качестве военно-морской базы их значение также было большим, так как они совмещали якорную стоянку с крупной инфраструктурой.[113]

Хорошо известно правило о том, что для достижения успеха атакующие силы должны превышать обороняющиеся в пропорции 3:1. На первых этапах сражения за Лос-Негрос это соотношение было меньше чем 1:4. В конечном счёте Союзники победили "просто потому, " писал Моррисон, «что США и Австралия доминировали в океанских водах и в воздухе над ним.»[114] Когда был задан вопрос о поддержке флота, генерал Чейз ответил, что «они не помогали нам; они спасали наши шеи».[115] Оборонительная тактика Чейза также была важным фактором низких потерь. Он был награждён Бронзовой звездой за эту кампанию, как и Макартур.[116]

Командиры Союзников, а также позднее историки, спорили относительно того, является ли кампания на островах Адмиралтейства смелой операцией великого полководца или безрассудным предприятием которое могло закончиться провалом. Адмирал Флетчер был убеждён, что "от нас отвернулась удача, что мы не получили опустевший остров, "[117] а адмирал Барбей считал, что первоначальный план основывался на захвате островов в короткие сроки с малыми потерями.[115] Разумеется, он был намного менее рискованным, но весьма сомнительно, что высадка на хорошо защищённые пляжи гавани Зееадлер далась бы ценой меньших потерь. Принимая во внимание кампании Макартура и Нимица, эта высадка сократила войну как минимум на месяц. Поэтому окончательные выводы относительно кампании — «быстрая победа, которая уменьшила число погибших и раненых».[118]

Что касается Японии, по потеря островов Адмиралтейства для неё означала потерю передового пункта линии обороны в юго-восточной её части. Генеральный штаб вооружённых сил Японии издал приказ о переносе линии обороны в Западную Новую Гвинею. Операция по захвату островов Адмиралтейства также показала, что Союзники становятся всё более амбициозными и могут обойти с фланга залив Ганза. Соответственно японская 18 армия в Новой Гвинее получила приказ подготовить к обороне Аитапе и Вевак.[119]

Напишите отзыв о статье "Сражения за острова Адмиралтейства"

Примечания

- ↑ 1 2 Frierson, 1990, p. 6-7.

- ↑ Morison, 1950, p. 432.

- ↑ Miller, 1959, p. 1-2.

- ↑ Miller, 1959, p. 5-6.

- ↑ Hayes, 1959, p. 312-334.

- ↑ Hayes, 1959, p. 425-430.

- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, с. 432.

- ↑ Hayes, The History of the Joint Chiefs of Staff in World War II: The War Against Japan, сс. 427—430.

- ↑ Mortensen, «Rabaul and Cape Gloucester», in Craven and Cate (eds), Guadalcanal to Saipan, сс. 350—356.

- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul, сс. 316—317. Из-за смены планов не все эти подразделения развёртывались бы.

- ↑ Reports of General MacArthur, Volume I, с. 137.

- ↑ Kenney, General Kenney Reports, с. 360.

- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, p. 435.

- ↑ Barbey, MacArthur’s Amphibious Navy, pp.145-151.

- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, pp. 436—437.

- ↑ Hirrel, Bismarck Archipelago, с. 14.

- ↑ Powell, The Third Force:ANGAU’s New Guinea War 1942-46, с. 82.

- ↑ Barbey, MacArthur’s Amphibious Navy, с. 152.

- ↑ Taafe, MacArthur’s Jungle War, с. 61.

- ↑ Hayashi, Kogun: The Japanese Army in the Pacific War, сс. 72-73.

- ↑ 1 2 Drea, MacArthur’s Ultra, с. 99

- ↑ Drea, MacArthur’s Ultra, c. 100

- ↑ Drea, MacArthur’s Ultra, с. 101

- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul, с. 319.

- ↑ Jersey, Hell’s Islands, сс. 360—361, 366—367. 1-й батальон 229-го пехотного полка, состоящий главным образом из солдат из префектуры Гифу, проходил службу на Гуадалканале с ноября 1942 года до эвакуации в Рабаул в феврале 1943 года. На Гуадалканале батальоном командовал майор Цугуто Томода, однако неизвестно, находился ли он с батальоном на островах Адмиралтейства.

- ↑ Drea, MacArthur’s Ultra, сс. 102—103

- ↑ Reports of General MacArthur, Volume II, часть I, сс. 244—245.

- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul, с. 320.

- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, с. 436.

- ↑ Hirrel, Bismarck Archipelago, сс. 14-15.

- ↑ 1 2 Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 23.

- ↑ Friedman, US Amphibious ships and craft, с. 207.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 23-27.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 28.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 29.

- ↑ 1 2 Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 31.

- ↑ Manchester, American Caesar, с. 341.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 31-32.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 35.

- ↑ Futrell and Mortensen, «The Admiralties», in Craven and Cate (eds), Guadalcanal to Saipan, с. 565.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 36.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 37-38.

- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, с. 440.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 39, 42.

- ↑ Futrell and Mortensen, «The Admiralties», in Craven and Cate (eds), Guadalcanal to Saipan, с. 566.

- ↑ 1 2 Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 39-41.

- ↑ Barbey, MacArthur’s Amphibious Navy, с. 156.

- ↑ 1 2 Gill, Royal Australian Navy 1942—1945, с. 374.

- ↑ Casey, Amphibian Engineer Operations, с. 232.

- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul, с. 336.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 52-57.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 45.

- ↑ Gill, Royal Australian Navy 1942—1945, с. 375.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 45-46.

- ↑ 1 2 Dunlap, Roy F., Ordnance Went Up Front, с. 310.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 46-49.

- ↑ [www.history.army.mil/html/moh/wwII-m-s.html World War II Medal of Honor Citations]. United States Army Center of Military History. [www.webcitation.org/67BkoHz8o Архивировано из первоисточника 25 апреля 2012].

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 50.

- ↑ 1 2 Krueger, Walter, Report on Brewer Operation, 2 августа 1944, AWM54 519/1/12.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 50-51.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 58-60.

- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul, с. 338.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 61-63.

- ↑ 1 2 3 Powell, The Third Force, с. 84.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 63-64.

- ↑ Casey, Amphibian Engineer Operations, c. 238.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, c. 65.

- ↑ Casey, Amphibian Engineer Operations, сс. 236—237.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 66.

- ↑ 1 2 Casey, Amphibian Engineer Operations, с. 237.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 67.

- ↑ Gill, Royal Australian Navy 1942—1945, сс. 375—377.

- ↑ Futrell and Mortensen, «The Admiralties», in Craven and Cate (eds), Guadalcanal to Saipan, с. 568.

- ↑ Odgers, Air War Against Japan, сс. 175—177.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 76-79.

- ↑ 1 2 Casey, Amphibian Engineer Operations, с. 240.

- ↑ Bulkley, At Close Quarters, с. 228.

- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, с. 446.

- ↑ 1 2 Casey, Amphibian Engineer Operations, сс. 240—241.

- ↑ 1 2 Powell, The Third Force, с. 85.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 80.

- ↑ 1 2 Gill, Royal Australian Navy 1942—1945, с. 378.

- ↑ Odgers, Air War Against Japan 1943—1945, сс. 174—175.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 81-82.

- ↑ 1 2 Casey, Amphibian Engineer Operations, с. 243.

- ↑ Futrell and Mortensen, «The Admiralties», in Craven and Cate (eds), Guadalcanal to Saipan, с. 569.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 82-103.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, cc. 103—116.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 132—133.

- ↑ Powell, The Third Force, с. 86.

- ↑ Casey, Amphibian Engineer Operations, с. 246.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 137—138.

- ↑ 1 2 Casey, Amphibian Engineer Operations, с. 247.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 140.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 143—144.

- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul, с. 348.

- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 133.

- ↑ Casey, Airfield and Base Development, сс. 209—210.

- ↑ James, The Years of MacArthur, Volume II, сс. 388—389.

- ↑ Hayes, The History of the Joint Chiefs of Staff in World War II: The War Against Japan, с. 564.

- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul

- ↑ Casey, Airfield and Base Development, с. 212.

- ↑ Casey, Airfield and Base Development, с. 213.

- ↑ Futrell, «Hollandia», in Craven and Cate (eds), Guadalcanal to Saipan, с. 604.

- ↑ 1 2 Casey, Airfield and Base Development, с. 216.

- ↑ Building the Navies Bases in World War II, с. 296.

- ↑ Building the Navies Bases in World War II, сс. 301—302.

- ↑ Casey, Airfield and Base Development, с. 220.

- ↑ Building the Navies Bases in World War II, сс. 296—299.

- ↑ Building the Navies Bases in World War II, сс. 296—301.

- ↑ Casey, Airfield and Base Development, с. 222.

- ↑ ANGAU History of Admiralty Islands Campaign, AWM54 80/6/6.

- ↑ Miller, MacArthur and the Admiralties, сс. 301—302.

- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, с. 448.

- ↑ 1 2 Barbey, MacArthur’s Amphibious Navy, с. 157.

- ↑ Chase, Front Line General, с. 59.

- ↑ James, The Years of MacArthur, Volume II, с. 387.

- ↑ Miller, MacArthur and the Admiralties, с. 302.

- ↑ Reports of General MacArthur, Volume II, part I, сс. 248—249.

Литература

- Barbey Daniel E. MacArthur's Amphibious Navy: Seventh Amphibious Force operations, 1943–1945. — Annapolis: United States Naval Institute, 1969.

- Bulkley Robert J. [www.ibiblio.org/hyperwar/USN/CloseQuarters/index.html At Close Quarters: PT Boats in the United States Navy]. — Annapolis: Naval Institute Press, 2003. — ISBN 1-59114-095-1.

- Airfield and Base Development. — United States Government Printing Office, 1951.

- Amphibian Engineer Operations. — United States Government Printing Office, 1959.

- Chase William C. Front Line General: The Commands of Maj. Gen. Wm. C. Chase. — Houston, Texas: Pacesetter Press, 1975. — ISBN 978-0-88415-295-8.

- [www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/IV/index.html Vol. IV, The Pacific: Guadalcanal to Saipan, August 1942 to July 1944]. — University of Chicago Press, 1950.

- Dexter David. [www.awm.gov.au/histories/second_world_war/volume.asp?levelID=67908 The New Guinea Offensives]. — Canberra: Australian War Memorial, 1961.

- Drea Edward J. MacArthur's Ultra: Codebreaking and the War against Japan, 1942–1945. — Lawrence: University of Kansas Press, 1992. — ISBN 07000605762.

- Dunlap Roy F. Ordnance Went Up Front. — Plantersville, South Carolina: Samworth Press, 1948. — ISBN 1-884849-09-1.

- Friedman Norman. US Amphibious Ships and Craft: An Illustrated Design History. — Annapolis: United States Naval Institute, 2002. — ISBN 1-55750-250-1.

- Frierson Major William C. [www.history.army.mil/books/wwii/admiralties/admiralties-fm.htm The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, 29 February–18 May 1944]. — Washington, D.C.: United States Army Center of Military History, 1990. — ISBN 100-3.

- Futrell Frank. [www.airforcehistory.hq.af.mil/Publications/fulltext/aaf_wwii-v4.pdf Vol. IV, The Pacific—Guadalcanal to Saipan (August 1942 to July 1944)]. — University of Chicago Press, 1950. — P. 549–574. — ISBN 0-912799-03-X.

- Gill G. Hermon. [www.awm.gov.au/histories/second_world_war/volume.asp?levelID=67911 Royal Australian Navy, 1942–1945]. — Canberra: Australian War Memorial, 1968.

- Hayashi Saburō. Kogun: The Japanese Army in the Pacific War. — Quantico, Virginia: Marine Corps Association, 1959. — ISBN ASIN B000ID3YRK.

- Hayes Grace P. The History of the Joint Chiefs of Staff in World War II: The War Against Japan. — Annapolis: United States Naval Institute, 1982. — ISBN 0-87021-269-9.

- Hirrel Leo. [www.history.army.mil/brochures/bismarck/bismarck.htm Bismarck Archipelago 15 December 1943–27 November 1944]. — Washington, D.C.: United States Army Center of Military History, 1993. — ISBN CMH Pub 72-24978-0-16-042089-4.

- James D. Clayton. The Years of MacArthur, Volume II: 1942–1945. — Boston: Houghton Mifflin, 1975. — ISBN 0-395-20446-1.

- Jersey Stanley Coleman. Hell's Islands: The Untold Story of Guadalcanal. — College Station, Texas: Texas A&M University Press, 2008. — ISBN 1-58544-616-5.

- Kenney George C. [www.airforcehistory.hq.af.mil/Publications/fulltext/gen_kenney_reports.pdf General Kenney Reports: A Personal History of the Pacific War]. — New York City: Duell, Sloan and Pearce, 1949. — ISBN 0-912799-44-7.

- Krueger Walter. From Down Under to Nippon: the Story of the 6th Army In World War II. — Lawrence, Kansas: Zenger Pub, 1953. — ISBN 0-89839-125-3.

- Manchester William. American Caesar. — Richmond, Victoria: Hutchinson Group, 1978. — ISBN 0-09-136500-7.

- Miller John, Jr. [www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-P-Rabaul/index.html Cartwheel: The Reduction of Rabaul]. — Office of the Chief of Military History, U.S. Department of the Army, 1959.

- Miller John, Jr. [www.history.army.mil/books/70-7_11.htm 11. MacArthur and the Admiralties] // [www.history.army.mil/books/70-7_0.htm Command Decisions]. — Washington, D.C.: United States Army Center of Military History, 1990. — ISBN CMH Pub 70-7.

- Morison Samuel Eliot. Breaking the Bismarcks Barrier: 22 July 1942–1 May 1944. — Boston: Little, Brown and Company, 1950. — ISBN 0-7858-1307-1.

- Odgers George. [www.awm.gov.au/histories/second_world_war/volume.asp?levelID=67913 Air War Against Japan 1943–1945]. — Canberra: Australian War Memorial, 1968.

- Powell Alan. The Third Force:ANGAU's New Guinea War. — South Melbourne, Victoria: Oxford University Press, 2003. — ISBN 0-19-551639-7.

- Taafe Stephen R. MacArthur's Jungle War: The 1944 New Guinea Campaign. — Lawrence, Kansas: University Press of Kansas, 1998. — ISBN 0-7006-0870-2.

- Willoughby Charles Andrew. [www.history.army.mil/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V1/index.htm The Campaigns of MacArthur in the Pacific, Volume I]. — Washington, D.C.: United States Army Center of Military History, 1966.

- Willoughby Charles Andrew. [www.history.army.mil/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V2%20P1/macarthurv2.htm#contents Japanese Operations in the Southwest Pacific Area, Volume II – Part I]. — United States Army Center of Military History, 1966.

| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Hayes, 1959 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.

|

Отрывок, характеризующий Сражения за острова Адмиралтейства

– Не смотрите на меня. Мама, не смотрите, я сейчас заплачу.– Садись, посиди со мной, – сказала графиня.

– Мама, мне его надо. За что я так пропадаю, мама?… – Голос ее оборвался, слезы брызнули из глаз, и она, чтобы скрыть их, быстро повернулась и вышла из комнаты. Она вышла в диванную, постояла, подумала и пошла в девичью. Там старая горничная ворчала на молодую девушку, запыхавшуюся, с холода прибежавшую с дворни.

– Будет играть то, – говорила старуха. – На всё время есть.

– Пусти ее, Кондратьевна, – сказала Наташа. – Иди, Мавруша, иди.

И отпустив Маврушу, Наташа через залу пошла в переднюю. Старик и два молодые лакея играли в карты. Они прервали игру и встали при входе барышни. «Что бы мне с ними сделать?» подумала Наташа. – Да, Никита, сходи пожалуста… куда бы мне его послать? – Да, сходи на дворню и принеси пожалуста петуха; да, а ты, Миша, принеси овса.

– Немного овса прикажете? – весело и охотно сказал Миша.

– Иди, иди скорее, – подтвердил старик.

– Федор, а ты мелу мне достань.

Проходя мимо буфета, она велела подавать самовар, хотя это было вовсе не время.

Буфетчик Фока был самый сердитый человек из всего дома. Наташа над ним любила пробовать свою власть. Он не поверил ей и пошел спросить, правда ли?

– Уж эта барышня! – сказал Фока, притворно хмурясь на Наташу.

Никто в доме не рассылал столько людей и не давал им столько работы, как Наташа. Она не могла равнодушно видеть людей, чтобы не послать их куда нибудь. Она как будто пробовала, не рассердится ли, не надуется ли на нее кто из них, но ничьих приказаний люди не любили так исполнять, как Наташиных. «Что бы мне сделать? Куда бы мне пойти?» думала Наташа, медленно идя по коридору.

– Настасья Ивановна, что от меня родится? – спросила она шута, который в своей куцавейке шел навстречу ей.

– От тебя блохи, стрекозы, кузнецы, – отвечал шут.

– Боже мой, Боже мой, всё одно и то же. Ах, куда бы мне деваться? Что бы мне с собой сделать? – И она быстро, застучав ногами, побежала по лестнице к Фогелю, который с женой жил в верхнем этаже. У Фогеля сидели две гувернантки, на столе стояли тарелки с изюмом, грецкими и миндальными орехами. Гувернантки разговаривали о том, где дешевле жить, в Москве или в Одессе. Наташа присела, послушала их разговор с серьезным задумчивым лицом и встала. – Остров Мадагаскар, – проговорила она. – Ма да гас кар, – повторила она отчетливо каждый слог и не отвечая на вопросы m me Schoss о том, что она говорит, вышла из комнаты. Петя, брат ее, был тоже наверху: он с своим дядькой устраивал фейерверк, который намеревался пустить ночью. – Петя! Петька! – закричала она ему, – вези меня вниз. с – Петя подбежал к ней и подставил спину. Она вскочила на него, обхватив его шею руками и он подпрыгивая побежал с ней. – Нет не надо – остров Мадагаскар, – проговорила она и, соскочив с него, пошла вниз.

Как будто обойдя свое царство, испытав свою власть и убедившись, что все покорны, но что всё таки скучно, Наташа пошла в залу, взяла гитару, села в темный угол за шкапчик и стала в басу перебирать струны, выделывая фразу, которую она запомнила из одной оперы, слышанной в Петербурге вместе с князем Андреем. Для посторонних слушателей у ней на гитаре выходило что то, не имевшее никакого смысла, но в ее воображении из за этих звуков воскресал целый ряд воспоминаний. Она сидела за шкапчиком, устремив глаза на полосу света, падавшую из буфетной двери, слушала себя и вспоминала. Она находилась в состоянии воспоминания.

Соня прошла в буфет с рюмкой через залу. Наташа взглянула на нее, на щель в буфетной двери и ей показалось, что она вспоминает то, что из буфетной двери в щель падал свет и что Соня прошла с рюмкой. «Да и это было точь в точь также», подумала Наташа. – Соня, что это? – крикнула Наташа, перебирая пальцами на толстой струне.

– Ах, ты тут! – вздрогнув, сказала Соня, подошла и прислушалась. – Не знаю. Буря? – сказала она робко, боясь ошибиться.

«Ну вот точно так же она вздрогнула, точно так же подошла и робко улыбнулась тогда, когда это уж было», подумала Наташа, «и точно так же… я подумала, что в ней чего то недостает».

– Нет, это хор из Водоноса, слышишь! – И Наташа допела мотив хора, чтобы дать его понять Соне.

– Ты куда ходила? – спросила Наташа.

– Воду в рюмке переменить. Я сейчас дорисую узор.

– Ты всегда занята, а я вот не умею, – сказала Наташа. – А Николай где?

– Спит, кажется.

– Соня, ты поди разбуди его, – сказала Наташа. – Скажи, что я его зову петь. – Она посидела, подумала о том, что это значит, что всё это было, и, не разрешив этого вопроса и нисколько не сожалея о том, опять в воображении своем перенеслась к тому времени, когда она была с ним вместе, и он влюбленными глазами смотрел на нее.

«Ах, поскорее бы он приехал. Я так боюсь, что этого не будет! А главное: я стареюсь, вот что! Уже не будет того, что теперь есть во мне. А может быть, он нынче приедет, сейчас приедет. Может быть приехал и сидит там в гостиной. Может быть, он вчера еще приехал и я забыла». Она встала, положила гитару и пошла в гостиную. Все домашние, учителя, гувернантки и гости сидели уж за чайным столом. Люди стояли вокруг стола, – а князя Андрея не было, и была всё прежняя жизнь.

– А, вот она, – сказал Илья Андреич, увидав вошедшую Наташу. – Ну, садись ко мне. – Но Наташа остановилась подле матери, оглядываясь кругом, как будто она искала чего то.

– Мама! – проговорила она. – Дайте мне его , дайте, мама, скорее, скорее, – и опять она с трудом удержала рыдания.

Она присела к столу и послушала разговоры старших и Николая, который тоже пришел к столу. «Боже мой, Боже мой, те же лица, те же разговоры, так же папа держит чашку и дует точно так же!» думала Наташа, с ужасом чувствуя отвращение, подымавшееся в ней против всех домашних за то, что они были всё те же.

После чая Николай, Соня и Наташа пошли в диванную, в свой любимый угол, в котором всегда начинались их самые задушевные разговоры.

– Бывает с тобой, – сказала Наташа брату, когда они уселись в диванной, – бывает с тобой, что тебе кажется, что ничего не будет – ничего; что всё, что хорошее, то было? И не то что скучно, а грустно?

– Еще как! – сказал он. – У меня бывало, что всё хорошо, все веселы, а мне придет в голову, что всё это уж надоело и что умирать всем надо. Я раз в полку не пошел на гулянье, а там играла музыка… и так мне вдруг скучно стало…

– Ах, я это знаю. Знаю, знаю, – подхватила Наташа. – Я еще маленькая была, так со мной это бывало. Помнишь, раз меня за сливы наказали и вы все танцовали, а я сидела в классной и рыдала, никогда не забуду: мне и грустно было и жалко было всех, и себя, и всех всех жалко. И, главное, я не виновата была, – сказала Наташа, – ты помнишь?

– Помню, – сказал Николай. – Я помню, что я к тебе пришел потом и мне хотелось тебя утешить и, знаешь, совестно было. Ужасно мы смешные были. У меня тогда была игрушка болванчик и я его тебе отдать хотел. Ты помнишь?

– А помнишь ты, – сказала Наташа с задумчивой улыбкой, как давно, давно, мы еще совсем маленькие были, дяденька нас позвал в кабинет, еще в старом доме, а темно было – мы это пришли и вдруг там стоит…

– Арап, – докончил Николай с радостной улыбкой, – как же не помнить? Я и теперь не знаю, что это был арап, или мы во сне видели, или нам рассказывали.

– Он серый был, помнишь, и белые зубы – стоит и смотрит на нас…

– Вы помните, Соня? – спросил Николай…

– Да, да я тоже помню что то, – робко отвечала Соня…

– Я ведь спрашивала про этого арапа у папа и у мама, – сказала Наташа. – Они говорят, что никакого арапа не было. А ведь вот ты помнишь!

– Как же, как теперь помню его зубы.

– Как это странно, точно во сне было. Я это люблю.

– А помнишь, как мы катали яйца в зале и вдруг две старухи, и стали по ковру вертеться. Это было, или нет? Помнишь, как хорошо было?

– Да. А помнишь, как папенька в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья. – Они перебирали улыбаясь с наслаждением воспоминания, не грустного старческого, а поэтического юношеского воспоминания, те впечатления из самого дальнего прошедшего, где сновидение сливается с действительностью, и тихо смеялись, радуясь чему то.

Соня, как и всегда, отстала от них, хотя воспоминания их были общие.

Соня не помнила многого из того, что они вспоминали, а и то, что она помнила, не возбуждало в ней того поэтического чувства, которое они испытывали. Она только наслаждалась их радостью, стараясь подделаться под нее.

Она приняла участие только в том, когда они вспоминали первый приезд Сони. Соня рассказала, как она боялась Николая, потому что у него на курточке были снурки, и ей няня сказала, что и ее в снурки зашьют.

– А я помню: мне сказали, что ты под капустою родилась, – сказала Наташа, – и помню, что я тогда не смела не поверить, но знала, что это не правда, и так мне неловко было.

Во время этого разговора из задней двери диванной высунулась голова горничной. – Барышня, петуха принесли, – шопотом сказала девушка.

– Не надо, Поля, вели отнести, – сказала Наташа.

В середине разговоров, шедших в диванной, Диммлер вошел в комнату и подошел к арфе, стоявшей в углу. Он снял сукно, и арфа издала фальшивый звук.

– Эдуард Карлыч, сыграйте пожалуста мой любимый Nocturiene мосье Фильда, – сказал голос старой графини из гостиной.

Диммлер взял аккорд и, обратясь к Наташе, Николаю и Соне, сказал: – Молодежь, как смирно сидит!

– Да мы философствуем, – сказала Наташа, на минуту оглянувшись, и продолжала разговор. Разговор шел теперь о сновидениях.

Диммлер начал играть. Наташа неслышно, на цыпочках, подошла к столу, взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В комнате, особенно на диване, на котором они сидели, было темно, но в большие окна падал на пол серебряный свет полного месяца.