История СССР (1922—1953)

| В этой статье отсутствует преамбула. Пожалуйста, допишите вводную секцию, кратко раскрывающую тему статьи.

|

Содержание

Руководители СССР в 1922—1953 годах

Все органы государственной власти в СССР контролировались коммунистической партией (до 1925 г. она называлась РКП(б), в 1925—1952 годах — ВКП(б), с 1952 г. — КПСС). Высшим органом партии был Центральный комитет (ЦК). Постоянно действующими органами ЦК были Политбюро (с 1952 г. — Президиум ЦК КПСС), Оргбюро (существовало до 1952 г.) и Секретариат. Наиболее важным из них было Политбюро. Его решения воспринимались как обязательные для исполнения всеми как партийными, так и государственными органами.

В связи с этим вопрос о власти в стране сводился к вопросу о контроле над Политбюро. Все члены Политбюро были формально равны, но до 1924 года наиболее авторитетным из них был В. И. Ленин, который председательствовал на заседаниях Политбюро. Однако в период с 1922 года до своей смерти в 1924 году Ленин тяжело болел и, как правило, не мог принимать участия в работе Политбюро. C 1922 года до декабря 1925 года на заседаниях Политбюро обычно председательствовал Л. Б. Каменев. С 1925 по 1929 годы контроль над Политбюро постепенно сосредоточил в своих руках И. В. Сталин, который с 1922 года и до своей смерти в 1953 году был Генеральным секретарем ЦК партии.

С 1929 года все члены Политбюро полностью поддерживали И. В. Сталина, поэтому можно говорить о диктатуре Сталина в этот период.

Формальным главой государства в 1922—1945 годах был М. И. Калинин (с 1922 г. по 1938 г. — председатель ЦИК СССР, с 1938 г. — председатель Президиума Верховного Совета СССР), а с 1946 г. по 1953 г. — Н. М. Шверник (председатель Президиума Верховного Совета СССР).

Главами правительства страны были В. И. Ленин (председатель СНК СССР в 1923—1924 годах, из-за болезни практически не выполнял свои обязанности и его замещал на этом посту А. И. Рыков), А. И. Рыков (председатель СНК СССР в 1923—1930 годах), В. М. Молотов (Председатель СНК СССР в 1930—1941 годах) и И. В. Сталин (председатель СНК СССР в 1941—1946 годах, председатель Совета Министров СССР с 1946 года по 1953 год).

1922—1927 годы

Внутренняя политика

В области экономики в эти годы продолжалась Новая экономическая политика. С переходом к НЭПу был дан импульс развитию предпринимательства. Однако свобода предпринимательства допускалась лишь до известной степени. В промышленности частные предприниматели в основном ограничивались производством товаров широкого потребления, добычей и переработкой некоторых видов сырья, изготовлением простейших орудий труда; в торговле — посредничеством между мелкими товаропроизводителями и реализацией товаров частной промышленности; на транспорте — организацией местных перевозок мелких партий груза.

В целях недопущения концентрации частного капитала государство использовало такой инструмент как налоги. В 1924/1925 хозяйственном году налоги поглощали от 35 до 52 % всего дохода частников. Средних и крупных частных промышленных предприятий в первые годы нэпа было мало. В 1923/1924 г. в составе всей цензовой промышленности (то есть промышленных предприятий с числом рабочих не менее 16 при наличии механического двигателя и не менее 30 — без двигателя) частные предприятия давали всего 4,3 % продукции.

Подавляющую часть населения страны составляли крестьяне. Они страдали от диспропорций в соотношении регулируемых государством цен на промышленные и сельскохозяйственные товары («ножницы цен»). Крестьяне, несмотря на большую нужду в товарах промышленного производства, не могли их приобретать из-за слишком высоких цен. Так, до войны крестьянин, чтобы оплатить стоимость плуга, должен был продать 6 пудов пшеницы, а в 1923 г. — 24 пуда; стоимость сенокосилки за тот же период возросла со 125 пудов зерна до 544. В 1923 году из-за снижения заготовительных цен на важнейшие зерновые культуры и чрезмерного повышения отпускных цен на промышленные товары возникли трудности со сбытом промышленных товаров.

К февралю 1924 г. стало ясно, что крестьяне сдавать хлеб государству за совзнаки отказываются. 2 февраля 1924 г. II Съезд Советов СССР постановил ввести в обращение устойчивую валюту общесоюзного образца. Декрет ЦИК и СНК СССР от 5 февраля 1924 г. объявлял о выпуске государственных казначейских билетов СССР. С 14 февраля 1924 г. было прекращено печатание совзнаков, а с 25 марта — выпуск их в обращение.

XIV съезд ВКП(б) в конце 1925 г. провозгласил курс на индустриализацию страны. С 1926 г. в СССР начинают разрабатываться варианты первого пятилетнего плана. Народный комиссар финансов СССР Г. Я. Сокольников и другие специалисты его ведомства (с которыми сходились во мнении экономисты Н. Д. Кондратьев и Н. П. Макаров) считали, что главнейшей задачей является развитие сельского хозяйства до самого высокого уровня. По их мнению, только на базе окрепшего и поднявшегося до «зажиточности» сельского хозяйства, способного вдоволь накормить население, могут появиться условия для расширения промышленности.

Один из планов, разработанный специалистами Госплана СССР, предусматривал развитие всех отраслей, производящих предметы широкого потребления, и те средства производства, потребность в которых носила массовый характер. Экономисты этого направления доказывали, что всюду в мире интенсивное промышленное развитие начиналось именно этих отраслей.

В 1920-е годы продолжались политические репрессии против эсеров и меньшевиков, которые не отказывались от своих убеждений. Также подвергались репрессиям по ложным обвинениям бывшие дворяне (подробнее смотри статью Политические репрессии 1920-х годов в СССР).

Борьба за власть в партии

В конце 1922 года Политбюро ЦК РКП(б), если не учитывать больного В. И. Ленина, состояло из 6 человек — И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева, А. И. Рыкова и М. П. Томского.

В конце 1922 года Политбюро ЦК РКП(б), если не учитывать больного В. И. Ленина, состояло из 6 человек — И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. Каменева, А. И. Рыкова и М. П. Томского.

Сталин, Зиновьев и Каменев организовали «тройку», основанную на противодействии Троцкому, к которому они относились отрицательно со времен гражданской войны (трения между Троцким и Сталиным начались по поводу обороны Царицына и между Троцким и Зиновьевым по поводу обороны Петрограда, Каменев практически во всем поддерживал Зиновьева). Томский, будучи лидером профсоюзов отрицательно относился к Троцкому со времен т. н. «дискуссии о профсоюзах».

Троцкий стал сопротивляться. В октябре 1923 г. он направил письмо в ЦК и ЦКК (Центральную контрольную комиссию) с требованием усиления демократии в партии. Тогда же его сторонники направили в Политбюро т. н. «Заявление 46-ти». «Тройка» тогда показала свою мощь, главным образом используя ресурс аппарата ЦК, руководимого Сталиным (аппарат ЦК мог влиять на подбор кандидатов в делегаты на партийные съезды и конференции). На XIII конференции РКП(б) сторонники Троцкого были осуждены. Влияние Сталина сильно возросло.

21 января 1924 г. Ленин умер. «Тройка» объединилась с Бухариным, А. И. Рыковым, Томским и В. В. Куйбышевым, составив в Политбюро (куда включили членом Бухарина и кандидатом в члены Куйбышева) т. н. «семёрку». Позднее, на августовском пленуме ЦК 1924 г. эта «семёрка» стала даже официальным органом, хотя секретным и внеуставным.

Трудным для Сталина оказался XIII съезд РСДРП(б). Перед началом съезда вдова Ленина Н. К. Крупская передала «Письмо к съезду». Оно было оглашено на заседании Совета старейшин (неуставного органа, состоящего из членов ЦК и руководителей местных партийных организаций). Сталин на этом заседании впервые заявил об отставке. Каменев предложил решить вопрос голосованием. Большинство высказалось за оставление Сталина на посту генсека, против голосовали только сторонники Троцкого. Затем было проголосовано предложение, что документ должен быть оглашен на закрытых заседаниях отдельных делегаций, при этом никто не имел права делать записи и на заседаниях съезда на «Завещание» было ссылаться нельзя. Таким образом «Письмо к съезду» даже не упоминалось в материалах съезда. Впервые оно было оглашено Н. С. Хрущёвым на XX съезде КПСС в 1956. Позже этот факт использовался оппозицией для критики Сталина и партии (утверждалось, что ЦК «скрыл» «завещание» Ленина). Сам Сталин (в связи с этим письмом несколько раз ставивший перед пленумом ЦК вопрос о своей отставке) эти обвинения отвергал[1]. Спустя всего две недели после съезда, где будущие жертвы Сталина Зиновьев и Каменев употребили всё своё влияние, чтобы оставить его на посту, Сталин открыл огонь по своим же союзникам. Сначала он воспользовался опечаткой («нэпмановская» вместо «нэповская» в цитате из Ленина у Каменева:

…читал в газете доклад одного из товарищей на XIII съезде (кажется Каменева), где черным по белому написано, что очередным лозунгом нашей партии является будто бы превращение "России нэпмановской " в Россию социалистическую. Причем, — что еще хуже, — этот странный лозунг приписывается не кому иному, как самому Ленину

[2]

В том же докладе Сталин обвинил Зиновьева, не называя его имени, в принципе «диктатуры партии», выдвинутом ещё на XII съезде, причем этот тезис был зафиксирован в резолюции съезда и сам Сталин голосовал за него. Основными союзниками Сталина в «семёрке» становились Бухарин и Рыков.

Новый раскол обозначился в Политбюро в октябре 1925, когда Зиновьев, Каменев, Г. Я. Сокольников и Крупская представили документ, критиковавший линию партии с «левой» точки зрения. (Зиновьев руководил ленинградскими коммунистами, Каменев московскими, а среди рабочего класса больших городов, жившего хуже, чем до первой мировой войны, было сильное недовольство низкой зарплатой и ростом цен на с/х продукцию, что приводило к требованию нажима на крестьянство и особенно на кулачество). «Семёрка» распалась. В тот момент Сталин стал объединяться с «правыми» Бухариным-Рыковым-Томским, выражавшими интересы прежде всего крестьянства. В начавшейся внутрипартийной борьбе между «правыми» и «левыми» он предоставлял им силы партийного аппарата, они же (именно Бухарин) выступали в качестве теоретиков. «Новая оппозиция» Зиновьева и Каменева была осуждена на XIV съезде.

К тому времени возникла теория победы социализма в одной стране. Этот взгляд развивали Сталин в брошюре «К вопросам ленинизма» (1926) и Бухарин. Они разделили вопрос о победе социализма на две части — вопрос о полной победе социализма, то есть о возможности построения социализма и полной невозможности реставрации капитализма внутренними силами, и вопрос об окончательной победе, то есть невозможности реставрации благодаря вмешательству западных держав, что было бы исключено только путём установления революции на Западе.

Троцкий, не верящий в социализм в одной стране, присоединился к Зиновьеву и Каменеву. Создалась т. н. «Объединенная оппозиция». Она была окончательно разгромлена после устроенной сторонниками Троцкого демонстрации 7 ноября 1927 года в Ленинграде.

XV съезд ВКП(б) (декабрь 1927 года) наметил мероприятия по социалистической реконструкции сельского хозяйства, усилению плановых начал, ограничению капиталистических элементов города и деревни. Одновременно с этим шла разработка Первого пятилетнего плана[3].

В конце 1927 года начался «кризис хлебозаготовок», выразившийся в резком снижением поставок хлеба крестьянами. С одной стороны, сохранялись твердые закупочные цены на зерно, а с другой — крестьянство не имело возможности приобретать промышленные товары. Крестьяне требовали повышения закупочных цен на хлеб.Это привело к разногласиям внутри правящей партийной группировки, возглавлявшейся Сталиным и Бухариным. Сторонники Сталина видели корень проблемы в усилении кулака и нэпмана, переняв фактически лозунги разгромленной ранее Левой оппозиции, и склонялись к проведению «чрезвычайных мер». В свою очередь, сторонники Бухарина стремились к проведению политики уступок крестьянству[4].

В середине февраля 1928 года «Правда» писала: «Кулак поднял голову!». Уже 14 и 24 декабря 1927 года по региональным организациям были разосланы секретные директивы ЦК с требованиями во что бы то ни стало увеличить объем хлебозаготовок. Поскольку эти директивы не исполнялись в полной мере, были отправлены еще несколько распоряжений. В их числе, в директиве от 14 января говорилось о решении ЦК «нажать зверски на наши парторганизации» и требовалось арестовывать «спекулянтов, кулачков и прочих дезорганизаторов рынка и политики цен»[5].

В качестве теоретического обоснования проводимых мер Сталин выдвигает тезис об обострении в стране классовой борьбы. На апрельском Пленуме ВКП(б) была единогласно принята резолюция «О хлебозаготовках текущего года и об организации хлебозаготовительной кампании на 1928-29 год». В соответствии с резолюцией «ЦК должен был принять ряд мер, в том числе и экстраординарного порядка», чтобы «парализовать угрозу общехозяйственного кризиса и обеспечить не только снабжение хлебом городов, но и отстоять взятый партией темп индустриализации страны»[6].

На состоявшемся в июле 1928 года Пленуме ЦК ВКП(б) сторонники Бухарина резко выступили против проводимых правительством мер. Рыков потребовал отказа от политики, направленной против кулака, что в итоге было принято. ЦК выступил против реквизиций продовольствия у крестьян и насильственных хлебных займов. Кроме того, было решено поднять на 20 % закупочные цены на хлеб, что было резко отвергнуто ранее[7].

18 сентября 1928 года, в «Правде» была опубликована статья Сталина «Коминтерн о борьбе с правыми уклонами». Доклад об опасности «правого уклона» был зачитан Сталиным на Пленуме Московского комитета и Московской контрольной комиссии ВКП(б) в октябре 1928 года. Это стало началом открытого конфликта Сталина со своими бывшими сторонниками по правящей группе — Бухариным, Рыковым, Томским и Николаем Углановым (тогда — первым секретарем Московского комитета партии)[8]. В Одиннадцатую годовщину Октябрьской революции прозвучали официальные лозунги, ранее бывшие лозунгами Левой оппозиции: «Опасность справа!», «Ударим по кулаку!», «Согнём нэпмана!», «Ускорим индустриализацию!»[9].

На апрельском Пленуме ЦК и ЦКК (1929) Сталин заявил, что «вчера ещё личные друзья, теперь расходимся с ним в политике». Пленум завершил «разгром группы Бухарина», а сам Бухарин был снят с занимаемых постов. После отказа «покаяться», 17 ноября 1929 Бухарин был выведен из Политбюро. Рыков же признал свои «ошибки» и заявил, что будет вести «решительную борьбу против всех уклонов от генеральной линии партии и, прежде всего, против правого уклона»[8]. Но в 1930 г. и он был выведен из Политбюро и снят с поста председателя Совнаркома СССР. Тогда же был выведен из состава Политбюро и Томский.

1927—1933 годы

С начала 1930-х проводилась коллективизация сельского хозяйства — объединение всех крестьянских хозяйств в централизованные колхозы. В значительной мере ликвидация прав собственности на землю была следствием решения «классового вопроса». Кроме того, согласно господствующим тогда экономическим воззрениям, крупные колхозы могли работать более эффективно благодаря применению техники и разделению труда. Индустриализация, которая в силу очевидной необходимости была начата с создания базовых отраслей тяжёлой промышленности, не могла ещё обеспечить рынок нужными для села товарами. Снабжение города через нормальный товарообмен нарушилось, продналог в натуре был в 1924 году заменён на денежный. Возник заколдованный круг: для восстановления баланса нужно было ускорить индустриализацию, для этого требовалось увеличить приток из села продовольствия, продуктов экспорта и рабочей силы, а для этого было нужно увеличить производство хлеба, повысить его товарность, создать на селе потребность в продукции тяжёлой промышленности (машинах). Ситуация осложнялась уничтожением в ходе революции основы товарного производства хлеба в дореволюционной России — крупных помещичьих хозяйств, и необходим был проект создания чего-либо, их заменяющего.

Проводимая Сталиным политика индустриализации требовала бо́льших средств и оборудования, получаемых от экспорта пшеницы и других товаров за рубеж. Для колхозов были установлены бо́льшие планы сдачи сельскохозяйственной продукции государству. Резкое падение уровня жизни крестьян и массовый голод 1932-33 гг., по мнению историков, стали следствием этих хлебозаготовительных кампаний. Средний уровень жизни населения в сельской местности за всю дальнейшую историю СССР никогда не вернулся на показатели 1929 г.

Коллективизация явилась катастрофой для сельского хозяйства: по официальным данным, валовые сборы зерна снизились с 733,3 млн ц в 1928 г. до 696,7 млн ц в 1931-32. Урожайность зерна в 1932 году составляла 5,7 ц/га против 8,2 ц/га в 1913. Валовая сельскохозяйственная продукция составляла в 1928 году 124 % по сравнению с 1913 годом, в 1929—121 %, в 1930—117 %, в 1931—114 %, в 1932—107 %, в 1933—101 % Животноводческая продукция составляла в 1933 году 65 % уровня 1913 года. Но за счёт крестьян вырос на 20 % сбор товарного зерна, столь необходимого стране для индустриализации. [10].

Не имея, в отличие от России начала века, иностранных кредитов как важного источника средств, СССР мог вести индустриализацию лишь за счет внутренних ресурсов. Влиятельная группа (член Политбюро Н. И. Бухарин, председатель Совнаркома А. И. Рыков и председатель ВЦСПС М. П. Томский) отстаивали «щадящий» вариант постепенного накопления средств через продолжение НЭПа. Л. Д. Троцкий — форсированный вариант[11]. И. В. Сталин поначалу стоял на точке зрения Бухарина, однако после исключения Троцкого из ЦК партии в конце 1927 г. поменял свою позицию на диаметрально противоположную[12]. Это привело к решающей победе сторонников форсированной индустриализации.

Проводимая Сталиным политика индустриализации СССР требовала увеличения экспорта зерна для получения иностранной валюты, на которую закупалось промышленное оборудование. От колхозов требовалось выполнение планов обязательных поставок любой ценой. Массовый голод 1932-33 гг. стал следствием этих хлебозаготовительных кампаний. Средний уровень жизни населения в сельской местности до самой смерти Сталина не вышел на показатели 1929 года[13].

За 1928—1940 годы, по оценкам ЦРУ, среднегодовой рост валового национального продукта в СССР составил 6,1 %, что уступало Японии, было сравнимо с соответствующим показателем в Германии и было существенно выше роста в наиболее развитых капиталистических странах, переживавших «Великую депрессию». В результате индустриализации по объёму промышленного производства СССР вышел на первое место в Европе и на второе — в мире, обогнав Англию, Германию, Францию и уступая лишь США. Доля СССР в мировом промышленном производстве достигла почти 10 %. Особенно резкий скачок был достигнут в развитии металлургии, энергетики, станкостроении, химической промышленности. Фактически возник целый ряд новых отраслей: алюминиевая, авиационная, автомобильная промышленность, производство подшипников, тракторо- и танкостроение [www.wonder.ru/alex/rogovin/t6/i.htm]. Одним из важнейших результатов индустриализации стало преодоление технической отсталости и утверждение экономической независимости СССР.

За 1928—1940 годы, по оценкам ЦРУ, среднегодовой рост валового национального продукта в СССР составил 6,1 %, что уступало Японии, было сравнимо с соответствующим показателем в Германии и было существенно выше роста в наиболее развитых капиталистических странах, переживавших «Великую депрессию». В результате индустриализации по объёму промышленного производства СССР вышел на первое место в Европе и на второе — в мире, обогнав Англию, Германию, Францию и уступая лишь США. Доля СССР в мировом промышленном производстве достигла почти 10 %. Особенно резкий скачок был достигнут в развитии металлургии, энергетики, станкостроении, химической промышленности. Фактически возник целый ряд новых отраслей: алюминиевая, авиационная, автомобильная промышленность, производство подшипников, тракторо- и танкостроение [www.wonder.ru/alex/rogovin/t6/i.htm]. Одним из важнейших результатов индустриализации стало преодоление технической отсталости и утверждение экономической независимости СССР.

Вопрос о том, насколько эти достижения способствовали победе в Великой Отечественной войне, остаётся предметом дискуссий. В советское время была принята точка зрения, что индустриализация и довоенное перевооружение сыграли решающую роль. Критики обращают внимание на то, что к началу зимы 1941 г. была оккупирована территория, на которой до войны проживало 42 % населения СССР, добывалось 63 % угля, выплавлялось 68 % чугуна и т. д. Как пишет В. Лельчук[14], «победу пришлось ковать не с помощью того мощного потенциала, который был создан в годы ускоренной индустриализации». Однако цифры говорят сами за себя. Несмотря на то что в 1943 г. СССР производил только 8,5 млн тонн стали (по сравнению с 18,3 млн тонн в 1940 г.), в то время как германская промышленность в этом году выплавляла более 35 млн тонн (включая захваченные в Европе металлургические заводы), несмотря на колоссальный урон от немецкого вторжения, промышленность СССР смогла произвести намного больше вооружения, чем германская. в 1942 г. СССР превзошёл Германию по выпуску танков в 3,9 раза, боевых самолетов в 1,9 раза, орудий всех видов в 3,1 раза. При этом быстро совершенствовалась организация и технология производства: в 1944 г. себестоимость всех видов военной продукции сократилась по сравнению с 1940 г. в два раза.[www.mfit.ru/defensive/vestnik/vestnik8_2.html] Рекордного военного производства удалось достичь за счёт того, что вся новая промышленность имела двойное назначение. Промышленно-сырьевая база предусмотрительно размещалась за Уралом и Сибирью, в то время как на оккупированных территориях оказалась преимущественно дореволюционная промышленность. Немалую роль сыграла эвакуация промышленности в районы Урала, в Поволжье, Сибирь и Среднюю Азию. Только в течение первых трёх месяцев войны было перемещено 1360 крупных (в основном, военных) предприятий [archive.is/20120716113533/victory.mil.ru/war/1941/economy/03_02_01.html].

Вопрос о том, насколько эти достижения способствовали победе в Великой Отечественной войне, остаётся предметом дискуссий. В советское время была принята точка зрения, что индустриализация и довоенное перевооружение сыграли решающую роль. Критики обращают внимание на то, что к началу зимы 1941 г. была оккупирована территория, на которой до войны проживало 42 % населения СССР, добывалось 63 % угля, выплавлялось 68 % чугуна и т. д. Как пишет В. Лельчук[14], «победу пришлось ковать не с помощью того мощного потенциала, который был создан в годы ускоренной индустриализации». Однако цифры говорят сами за себя. Несмотря на то что в 1943 г. СССР производил только 8,5 млн тонн стали (по сравнению с 18,3 млн тонн в 1940 г.), в то время как германская промышленность в этом году выплавляла более 35 млн тонн (включая захваченные в Европе металлургические заводы), несмотря на колоссальный урон от немецкого вторжения, промышленность СССР смогла произвести намного больше вооружения, чем германская. в 1942 г. СССР превзошёл Германию по выпуску танков в 3,9 раза, боевых самолетов в 1,9 раза, орудий всех видов в 3,1 раза. При этом быстро совершенствовалась организация и технология производства: в 1944 г. себестоимость всех видов военной продукции сократилась по сравнению с 1940 г. в два раза.[www.mfit.ru/defensive/vestnik/vestnik8_2.html] Рекордного военного производства удалось достичь за счёт того, что вся новая промышленность имела двойное назначение. Промышленно-сырьевая база предусмотрительно размещалась за Уралом и Сибирью, в то время как на оккупированных территориях оказалась преимущественно дореволюционная промышленность. Немалую роль сыграла эвакуация промышленности в районы Урала, в Поволжье, Сибирь и Среднюю Азию. Только в течение первых трёх месяцев войны было перемещено 1360 крупных (в основном, военных) предприятий [archive.is/20120716113533/victory.mil.ru/war/1941/economy/03_02_01.html].

Несмотря на стремительную урбанизацию начиная с 1928 г., к концу жизни Сталина большинство населения по-прежнему проживало в сельской местности, удалённой от крупных промышленных центров. С другой стороны, одним из результатов индустриализации стало формирование партийной и рабочей элиты. С учётом этих обстоятельств, изменение жизненного уровня на протяжении 1928—1952 гг. характеризуется следующими особенностями (подробнее см. ниже)[13][15][16][17]:

- Средний уровень жизни по стране претерпел значительные колебания (в особенности связанные с первой пятилеткой и войной), однако в 1938 г. и в 1952 г. он был выше или почти таким же, что и в 1928 г.

- Наибольший рост уровня жизни был среди партийной и рабочей элиты.

- Уровень жизни подавляющего большинства сельских жителей (и таким образом, большинства населения страны) по различным оценкам не улучшился или значительно ухудшился.

Сталинские методы индустриализации, коллективизация в деревне, ликвидация частной торговой системы привели к значительному снижению фонда потребления и, как следствие, уровня жизни по всей стране. Бурный рост городского населения привёл к ухудшению жилищного положения; вновь прошла полоса «уплотнений», прибывших из деревни рабочих селили в бараках. К концу 1929 года карточная система была распространена почти на все продовольственные товары, а затем — и на промышленные. Однако даже по карточкам нельзя было получить необходимый паёк, и в 1931 году были введены дополнительные «ордера». Продукты невозможно было купить, не простояв в огромных очередях.

Как свидетельствуют данные Смоленского партийного архива, в 1929 году в Смоленске рабочий получал 600 г хлеба в день, члены семьи — по 300, жиров — от 200 г до литра растительного масла в месяц, 1 килограмм сахара в месяц; рабочий получал в год 30-36 метров ситца. В дальнейшем положение (до 1935 года) только ухудшалось[18]. ГПУ отмечало в рабочей среде острое недовольство[10].

1934—1938 годы

Карточки на хлеб, крупы и макароны были отменены с 1 января 1935 года, а на остальные (в том числе непродовольственные) товары с 1 января 1936. Это сопровождалось повышением зарплат в промышленном секторе и ещё большим повышением государственных пайковых цен на все виды товаров. Комментируя отмену карточек, Сталин произнёс ставшую впоследствии крылатой фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселее».

В целом уровень потребления на душу населения вырос на 22 % между 1928 и 1938 гг. Однако этот рост был наибольшим среди группы партийной и рабочей элиты и совершенно не коснулся подавляющего большинства сельского населения, или более половины населения страны[19].

Сталинские репрессии

После начала принудительной коллективизации сельского хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920-х — начале 1930-х годов, установления диктатуры Сталина и завершения создания тоталитарного режима в СССР в этот период политические репрессии стали массовыми.

Непрекращавшиеся до смерти Сталина репрессии достигали особого ожесточения в период «Большого террора» 1937—1938 годов, называвшегося также «ежовщиной». В этот период сотни тысяч людей были расстреляны и отправлены в лагеря ГУЛАГа по сфальсифицированным обвинениям в совершении политических преступлений.

Непрекращавшиеся до смерти Сталина репрессии достигали особого ожесточения в период «Большого террора» 1937—1938 годов, называвшегося также «ежовщиной». В этот период сотни тысяч людей были расстреляны и отправлены в лагеря ГУЛАГа по сфальсифицированным обвинениям в совершении политических преступлений.

Демографические изменения

В результате голода, репрессий и депортаций, смертность сверх «нормального» уровня в период 1927—1938 гг. составила, по различным оценкам, от 4 до 12 млн человек[20][21]. Население несмотря на это продолжало расти, так за 29 лет нахождения у власти численность населения СССР увеличилась на 60 млн человек.[22]. Это объясняется низкой степенью урбанизации советского государства того периода, так как 60 % населения сталинского СССР были крестьяне[23], а в аграрной стране всегда рождаемость выше, чем в урбанизированной[23].

Темпы роста населения за время правления Сталина замедлялись, так, в частности, перепись населения 1937 года — была запрещена и объявлена вредительской[24] именно потому, что она показала низкие темпы роста населения между 1926-м и 1937-м годом[24], что было следствием сталинской коллективизации и голода 1932—1933 годов и низкого уровня жизни в 30-е годы. Организаторы этой переписи были объявлены «вредителями»[25].

В своем интервью радио «Эхо Москвы» Олег Будницкий приводил следующие факты: «В 1940 году ожидаемая продолжительность жизни в СССР у мужчин составляла 38,6 года, у женщин — 43,9 года. В России, в РСФСР картина была ещё более удручающая: ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла 35,7 года, у женщин 41,9 года. Это немножко лучше, чем в 1900 году на 3-4 года»[26].

Внешняя политика СССР в 1930-е годы

После прихода Гитлера к власти Сталин резко изменил традиционную советскую политику: если раньше она была направлена на союз с Германией против версальской системы, а по линии Коминтерна — на борьбу с социал-демократами как главным врагом (теория «социал-фашизма» — личная установка Сталина[27]), то теперь она заключалась в создании системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии и союзе коммунистов со всеми левыми силами против фашизма (тактика «народного фронта»). Эта позиция первоначально не была последовательной: в 1935 г. Сталин, встревоженный германо-польским сближением, тайно предлагает Гитлеру пакт о ненападении, но получает отказ[28]. После этого политика «коллективной безопасности», отстаивавшаяся Литвиновым, оказывается безальтернативной. Впрочем, при этом Сталин требовал от дипломатов не давать никаких определённых обязательств партнерам[28]. Однако Франция и Англия опасались СССР и надеялись «умиротворить» Гитлера, что проявилось в истории «мюнхенского сговора» и в дальнейшем в провале переговоров между СССР и Англией, Францией о военном сотрудничестве против Германии. Немедленно после Мюнхена, осенью 1938 года, Сталин делает намёки в сторону Германии на желательность улучшения взаимных отношений по торговой части. 1 октября 1938 года Польша в ультимативной форме потребовала от Чехии передать ей Тешинскую область, предмет территориальных споров между ней и Чехословакией в 1918—1920 гг. А в марте 1939 года Германия оккупировала оставшуюся от Чехословакии часть[29]. 10 марта 1939 года Сталин делает доклад на XVIII съезде партии, в котором так формулирует цели советской политики:

«1.Проводить и впредь политику мира и укрепления деловых связей со всеми странами.

2. …Не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками.»

Это было отмечено немецким посольством как намёк на нежелание Москвы выступать в качестве союзников Англии и Франции. В мае с поста главы НКИД был смещён Литвинов — еврей и ярый сторонник курса «коллективной безопасности» — и заменен Молотовым. В руководстве Германии это было также расценено как благоприятный признак.

Внешняя политика СССР в 1939—1940 годах

К 1939 г. международная ситуация резко обостряется из-за претензий Германии к Польше, Англия и Франция на этот раз проявляют готовность вступить в войну с Германией, пытаясь привлечь к союзу СССР. Летом 1939 г. Сталин, поддерживая переговоры о союзе с Англией и Францией, параллельно начинает переговоры с Германией. Как отмечают историки, намёки Сталина в сторону Германии усиливались по мере того, как портились отношения между Германией и Польшей и укреплялись — между Британией, Польшей и Японией. Отсюда делается вывод, что политика Сталина носила не столько прогерманский, сколько антибританский и антипольский характер; Сталина категорически не устраивало старое статус-кво, в возможность же полной победы Германии и установления её гегемонии в Европе он, по собственным словам, не верил[28].

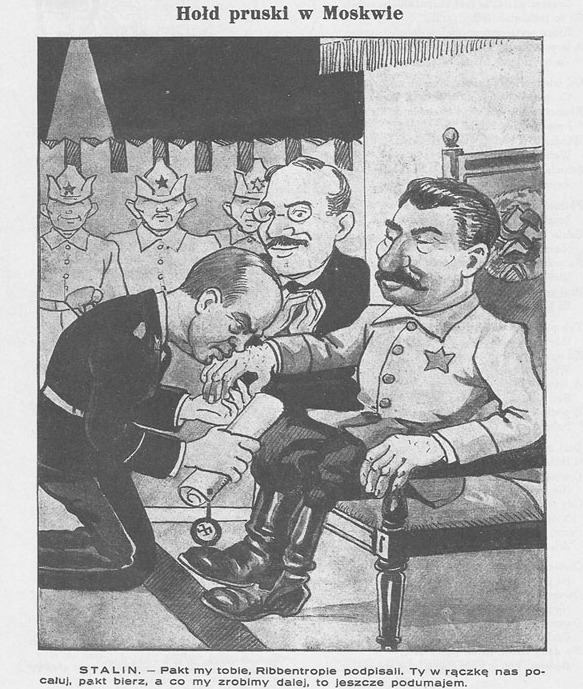

23 августа 1939 года между СССР и Германией был заключен договор о ненападении. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства».

В ночь на 17 сентября 1939 г. СССР начал Польский поход во входившие в состав Польши Западную Украину и Западную Белоруссию (включая район Белостока), а также Виленский край, которые согласно секретному дополнительному протоколу были отнесены к сфере интересов СССР. 28 сентября 1939 г. СССР заключил с Германией Договор о дружбе и границах, которым была зафиксирована, примерно по «линии Керзона», «граница между обоюдными государственными интересами на территории бывшего Польского государства»[www.aroundspb.ru/variety/docs/diplomat/wwar.php]. В октябре 1939 г. Западная Украина вошла в состав УССР, Западная Белоруссия вошла в состав БССР, Виленский край был передан Литве.

В конце сентября — начале октября 1939 года с Эстонией, Латвией и Литвой, которые согласно секретному дополнительному протоколу к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом были отнесены к сфере интересов СССР, были заключены договоры, в соответствии с которыми на территориях этих государств были размещены советские военные базы.

5 октября 1939 года СССР предложил и Финляндии, которая тоже согласно секретному дополнительному протоколу к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом была отнесена к сфере интересов СССР, рассмотреть возможность заключения с СССР пакта о взаимопомощи. Переговоры были начаты 11 октября, однако Финляндия отклонила предложения СССР как по пакту, так и по аренде и обмену территорий. 30 ноября 1939 г. СССР начал войну с Финляндией. Эта война 12 марта 1940 года завершилась подписанием Московского мирного договора, зафиксировавшего ряд территориальных уступок со стороны Финляндии. Разгром Финляндии — не был достигнут, а потери советских войск были слишком велики в сравнении с планами, предполагавшими лёгкую и быструю победу малыми силами. Престиж Красной Армии как сильного противника был подорван. Это произвело сильное впечатление в частности на Германию и подтолкнуло Гитлера к идее напасть на СССР.

В большинстве государств, также как и в СССР до войны, недооценивали финскую армию, а главное — мощность укреплений «линии Маннергейма», и считали, что она не может оказать серьёзного сопротивления. Поэтому «долгая возня» с Финляндией была воспринята как показатель слабости и неподготовленности Красной Армии к войне.

В большинстве государств, также как и в СССР до войны, недооценивали финскую армию, а главное — мощность укреплений «линии Маннергейма», и считали, что она не может оказать серьёзного сопротивления. Поэтому «долгая возня» с Финляндией была воспринята как показатель слабости и неподготовленности Красной Армии к войне.

14 июня 1940 г. советское правительство предъявило ультиматум Литве, а 16 июня — Латвии и Эстонии. В основных чертах смысл ультиматумов совпадал — от этих государств требовалось привести к власти дружественные СССР правительства и допустить на территорию этих стран дополнительные контингенты войск. Условия были приняты. 15 июня советские войска вошли в Литву, а 17 июня — в Эстонию и Латвию. Новые правительства сняли запреты на деятельность коммунистических партий и назначили внеочередные парламентские выборы. На выборах во всех трёх государствах победу одержали прокоммунистические Блоки (Союзы) трудового народа — единственные избирательные списки, допущенные к выборам. Вновь избранные парламенты уже 21—22 июля провозгласили создание Эстонской ССР, Латвийской ССР и Литовской ССР и приняли Декларации о вхождении в СССР. 3—6 августа 1940 г., в соответствии с решениями эти республики были насильно приняты в состав Советского Союза. (подробнее см. Присоединение Прибалтики к СССР (1939—1940)).

После начала германской агрессии против СССР летом 1941 года недовольство жителей Прибалтики советским режимом стало причиной их вооружённых нападений на советские войска, что способствовало продвижению немцев к Ленинграду.

26 июня 1940 СССР потребовал от Румынии передачи ему Бессарабии и Северной Буковины. Румыния согласилась с этим ультиматумом и 28 июня 1940 года на территорию Бессарабии и Северной Буковины были введены советские войска (подробнее см. Присоединение Бессарабии к СССР). 2 августа 1940 года на VII сессии Верховного Совета СССР был принят Закон об образовании союзной Молдавской Советской Социалистической Республики. В состав Молдавской ССР были включены: город Кишинёв, 6 из 9 уездов Бессарабии (Бельцкий, Бендерский, Кагульский, Кишинёвский, Оргеевский, Сорокский), а также город Тирасполь и 6 из 14 районов бывшей Молдавской АССР (Григориопольский, Дубоссарский, Каменский, Рыбницкий, Слободзейский, Тираспольский). Остальные районы МАССР, а также Аккерманский, Измаильский и Хотинский уезды Бессарабии отошли к Украинской ССР. В состав Украинской ССР также вошла Северная Буковина.

Германия в ноябре 1940 года предложила Советскому Союзу присоединиться к Тройственному пакту и войти в число членов держав «Оси». Советское правительство дало согласие при условии отнесения к сфере интересов СССР Румынии, Болгарии и Турции, однако эти требования были отвергнуты германской стороной.

До самого начала Великой Отечественной войны СССР имел с Германией серьёзное экономическое и военно-техническое сотрудничество.

Великая Отечественная война

22 июня 1941 года внезапным нападением Германии началась Великая Отечественная война. Изначально Германия и её союзники смогли добиться больших успехов и захватить огромные территории, однако так и не смогли овладеть Москвой, в результате чего война обрела затяжной характер. В ходе переломных битв под Сталинградом и Курском советские войска перешли в наступление и разгромили немецкую армию, победоносно завершив войну в мае 1945 года взятием Берлина.

В 1944 году в состав СССР вошла ранее независимая Тува, а в 1945 году, в результате боевых действий против Японии, были захвачены Южный Сахалин и Курильские острова. Также в 1945 г. в состав СССР вошли Закарпатье и часть Восточной Пруссии, на территории которой была образована Калининградская область.

В 1944 году в состав СССР вошла ранее независимая Тува, а в 1945 году, в результате боевых действий против Японии, были захвачены Южный Сахалин и Курильские острова. Также в 1945 г. в состав СССР вошли Закарпатье и часть Восточной Пруссии, на территории которой была образована Калининградская область.

Всего в ходе военных действий и в результате оккупации в СССР погибло до 30 млн человек.

1946—1953 годы

Вскоре после окончания войны были проведены репрессии среди высшего командного состава Вооружённых сил СССР. Так, в 1946—1948 годах по т. н. «трофейному делу» был арестован и предан суду целый ряд крупных военачальников из ближайшего окружения Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, среди которых — Главный маршал авиации А. А. Новиков, генерал-лейтенант К. Ф. Телегин.

Вскоре после окончания войны были проведены репрессии среди высшего командного состава Вооружённых сил СССР. Так, в 1946—1948 годах по т. н. «трофейному делу» был арестован и предан суду целый ряд крупных военачальников из ближайшего окружения Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, среди которых — Главный маршал авиации А. А. Новиков, генерал-лейтенант К. Ф. Телегин.

Идеологический раскол между коммунистической доктриной, которой руководствовался СССР, и демократическими принципами, которыми руководствовались «буржуазные» страны, забытый на время войны против общего врага, неизбежно вышел на первый план в международных отношениях. В освобождённых Советской Армией государствах восточной Европы при открытой поддержке Сталина к власти пришли просоветски ориентированные коммунистические силы, позже вошедшие в экономический и военный союз с СССР в его противостоянии с США и блоком НАТО. Послевоенные противоречия между СССР и США на Дальнем Востоке привели к Корейской войне, в которой приняли прямое участие советские лётчики и зенитчики.

Поражение Германии и её сателлитов в войне коренным образом изменило соотношение сил в мире. СССР превратился в одну из ведущих мировых держав, без которой, по словам В. М. Молотова, не должен был теперь решаться ни один вопрос международной жизни.

Однако за годы войны выросло ещё больше и могущество США. Их валовой национальный продукт поднялся на 70 %, а экономические и людские потери были минимальны. Превратившись за годы войны в международного кредитора, США получили возможность расширить своё экономическое и политическое влияние на другие страны и народы.

Всё это вело к тому, что вместо сотрудничества в советско-американских отношениях наступало время взаимной конкуренции и противостояния. Советский Союз не могла не беспокоить ядерная монополия США в первые послевоенные годы. Америка же видела угрозу своей безопасности в росте влияния СССР в мире. Всё это и привело к началу «холодной войны».

В конце 1940-х в СССР усилилась патриотическая пропаганда, которая сопровождалась новыми репрессиями в ходе кампании по «борьбе с космополитизмом». Органы госбезопасности жёсткими мерами подавили националистические движения, активно проявлявшиеся на территории Прибалтики, Западной Украины.

Целые научные направления, такие, как генетика и кибернетика, были объявлены буржуазными и запрещены, в этих областях СССР уже по прошествии десятилетий так и не смог выйти на мировой уровень.[30][31][32]. По мнению историков, многие учёные, например, академик Николай Вавилов и другие были репрессированы при прямом участии Сталина[33][34]. Идеологические нападки на кибернетику также могли отразиться на развитии тесно связанной с ней области информатики, однако сопротивление догматиков в итоге было преодолено благодаря позиции военных и членов АН СССР[35][36].

Первая советская ЭВМ М-1 была построена в мае-августе 1948 года[37], однако ЭВМ продолжали создаваться и далее, несмотря на гонения на кибернетику. Полностью была разгромлена российская генетическая школа, считавшаяся одной из лучших в мире. При Сталине государственной поддержкой пользовались направления, подвергнутые резкому осуждению в послесталинский период (в частности, т. н. «лысенковщина» в биологии).

После войны и голода 1946 г., в 1947 г. карточная система была отменена, хотя многие товары оставались дефицитом, в частности, в 1947 г. вновь был голод. Кроме того, накануне отмены карточек были подняты цены на пайковые товары. Это позволило в 1948—1953 гг. неоднократно и демонстративно снижать цены. Снижения цен несколько улучшили уровень жизни советских людей. В 1952 году стоимость хлеба составила 39 % от цены конца 1947 года, молока — 72 %, мяса — 42 %, сахара — 49 %, сливочного масла — 37 %. Как отмечалось на XIX съезде КПСС, в это же время цена на хлеб выросла на 28 % в США, на 90 % в Англии, во Франции — более чем вдвое; стоимость мяса в США выросла на 26 %, в Англии — на 35 %, во Франции — на 88 %[38]. Если в 1948 г. реальные зарплаты в среднем были на 20 % ниже довоенного уровня, то в 1952 г. они уже превышали довоенный уровень на 25 % и почти вышли на уровень 1928 г.[15] Однако среди крестьянства реальные доходы даже в 1952 г. оставались на 40 % ниже уровня 1928 г.[16]

По мнению Олега Хлевнюка, снижение цен было обусловлено 4 факторами. Первый фактор — у людей не было денег, и это позволяло государству снижать цены, не давила денежная масса на рынок. Второй фактор — одновременно были очень резко повышены налоги. Третий фактор — были введены так называемые займы добровольные, которые как минимум равнялись одной месячной зарплате. Четвёртый фактор — в магазинах отсутствовали товары. Обеспечивалась только Москва и крупные города. 40 % всего мяса шло на эти города. Само снижение цен сопровождалось множеством писем простых граждан такого содержания: «Конечно, товарищ Сталин, большое вам спасибо, что вы снизили цены, но нас это никак не греет, потому что мы все равно ничего купить не можем — у нас-то ничего нет»[23].

По мнению Олега Хлевнюка, снижение цен было обусловлено 4 факторами. Первый фактор — у людей не было денег, и это позволяло государству снижать цены, не давила денежная масса на рынок. Второй фактор — одновременно были очень резко повышены налоги. Третий фактор — были введены так называемые займы добровольные, которые как минимум равнялись одной месячной зарплате. Четвёртый фактор — в магазинах отсутствовали товары. Обеспечивалась только Москва и крупные города. 40 % всего мяса шло на эти города. Само снижение цен сопровождалось множеством писем простых граждан такого содержания: «Конечно, товарищ Сталин, большое вам спасибо, что вы снизили цены, но нас это никак не греет, потому что мы все равно ничего купить не можем — у нас-то ничего нет»[23].

Согласно Олегу Хлевнюку, крестьяне при Сталине не ели мяса, а обувь могли купить раз в 3 года[23]. Так по секретным сводкам цифры ЦСУ, которые готовились для руководства страны, в том числе и для Сталина, средний советский человек мог себе позволить в день съесть полкило хлеба, полкило картофеля, 400 граммов молока, 40 граммов мяса и одну или две ложки сахара[23], причём больше ничего в рацион не входило[23]. Крестьянство же питалось ещё хуже[23]. Д.и.н. Олег Будницкий отмечает, что в материальном, физиологическом смысле, жизнь в Советском Союзе, при Сталине, была ужасна[39], люди постоянно недоедали[39]. Деревня находилась в диком кризисе[40]. На момент смерти Сталина, 60% населения страны составляли крестьяне, которые существовали на грани нищенства, т.к. работали на государство бесплатно, были привязаны, поскольку не имели паспортов и жили только за счёт того, что вели приусадебное хозяйство с которого платили огромные налоги[40]. Самый яркий пример — это ситуация с мясом. Так, в 1952 году, накануне смерти Сталина, мяса производилось меньше, чем в 1928 году, несмотря на то, что население выросло весьма существенно[40].

Средний уровень жизни населения в удалённых от крупных городов и специализировавшихся на растениеводстве регионах, то есть большинства населения страны, до начала войны так и не вышел на показатели 1929 года[13]. В год смерти Сталина средняя калорийность суточной диеты сельскохозяйственного работника была на 17 % ниже уровня 1928 года[41] Дореволюционный уровень питания населения в калориях был вновь достигнут только в конце 50-х – начале 60-х годов.[24].

Напишите отзыв о статье "История СССР (1922—1953)"

Примечания

- ↑ Сталин И. В. [www.magister.msk.ru/library/stalin/10-15.htm Троцкистская оппозиция прежде и теперь: Речь на заседании объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 23 октября 1927 г.] Сочинения. — Т. 10. — М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1949. С. 172—205.

- ↑ Сталин И. В. Собр.соч. Т.6. С.257

- ↑ В. З. Роговин. [web.mit.edu/people/fjk/Rogovin/volume1/xlvi.html Была ли альтернатива?] — М., 1992

- ↑ И. Дойчер. Троцкий в изгнании. — М.: Издательство политической литературы, 1991. — С. 16—17

- ↑ В. З. Роговин. [web.mit.edu/people/fjk/Rogovin/volume2/ii.html Власть и оппозиция] — М., 1993

- ↑ В. З. Роговин. [web.mit.edu/people/fjk/Rogovin/volume2/v.html Власть и оппозиция] — М., 1993

- ↑ И. Дойчер. Троцкий в изгнании. — М.: Издательство политической литературы, 1991. — С. 37—38

- ↑ 1 2 Роговин В. З. [web.mit.edu/people/fjk/Rogovin/volume2/xii.html Власть и оппозиция. Глава XII]

- ↑ И. Дойчер. Троцкий в изгнании. — М.: Издательство политической литературы, 1991. — С. 62

- ↑ 1 2 М.Геллер, А.Некрич [www.krotov.info/history/11/geller/gell_1929.html#_Toc860786 ИСТОРИЯ РОССИИ: 1917—1995]

- ↑ Роговин В. З. Мировая революция и мировая война. [trst.narod.ru/rogovin/t1/xlii.htm Гл. 42.]

- ↑ [scepsis.ru/library/id_483.html Ноув А. О судьбах нэпа // Вопросы истории. 1989. № 8. — С. 172]

- ↑ 1 2 3 Allen R. C. The standard of living in the Soviet Union, 1928—1940 // Univ. of British Columbia, Dept. of Economics. Discussion Paper No. 97-18. August, 1997. [web.archive.org/web/20030524021959/www.econ.ubc.ca/dp9718.pdf] (англ.)

- ↑ [www.rus-lib.ru/book/35/16/329-354.html Лельчук В. Индустриализация]

- ↑ 1 2 Chapman J. G. Real Wages in the Soviet Union, 1928—1952 // Review of Economics and Statistics. 1954. Vol. 36, No. 2. P. 134. DOI:10.2307/1924665 (англ.)

- ↑ 1 2 Jasny N. Soviet industrialization, 1928—1952. Chicago: University of Chicago Press, 1961.

- ↑ Послевоенное восстановление и экономическое развитие СССР в 40-х — начале 50-х гг. / Кацва Л. А. Дистанционный курс Истории Отечества для абитуриентов. [subscribe.ru/archive/job.education.histdistcourse/200305/15171237.html]

- ↑ А. Чернявский [toz.khv.ru/print.php?page=27121&date_id_num=2006-06-21&year=2006&month=06&day=21 Выстрел в Мавзолее.] Хабаровск Тихоокеанская звезда, 2006-06-21

- ↑ Allen R. C. [citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.120.871&rep=rep1&type=pdf The Standard of Living in the Soviet Union, 1928–1940] (англ.) // The Journal of Economic History. December, 1998. Vol. 58, No 4. P. 1063. DOI:10.1017/S0022050700021732

- ↑ См. обзор: Демографическая модернизация России 1900—2000 / Под ред. А. Вишневского. М.: Новое издательство, 2006. Гл. 5. [demoscope.ru/weekly/knigi/modern/modernizacija_ch5.pdf]

- ↑ См. обзор: Денисенко М. Демографический кризис в СССР в первой половине 1930-х годов: оценки потерь и проблемы изучения // Историческая демография. Сборник статей / Под ред. Денисенко М. Б., Троицкой И. А. — М.: МАКС Пресс, 2008. — С. 106—142. — (Демографические исследования, вып. 14) [dmo.econ.msu.ru/Biblio/Docs/Sbornik-14.pdf]

- ↑ Андреев Е. М., et al., Население Советского Союза, 1922—1991. Москва, Наука, 1993. ISBN 5-02-013479-1

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 [echo.msk.ru/programs/staliname/628849-echo/ Доктор исторических наук, главный специалист государственного архива Российской Федерации Олег Хлевнюк в программе «Именем Сталина „Иосиф Сталин: последние годы“»]

- ↑ 1 2 3 [www.echo.msk.ru/programs/staliname/639907-echo/ Кандидат исторических наук, сотрудник Российской экономической школы Андрей Маркевич в программе «Именем Сталина: цена достижения советской индустриализации»]

- ↑ [demoscope.ru/weekly/2004/0175/nauka02.php 130 лет со дня рождения Олимпия Аристарховича Квиткина (1874—1937)]

- ↑ [youtube.com/watch?v=njkcG5gWUm4 Продолжительность жизни при Сталине] на YouTube

- ↑ А. А. Пронин [history.machaon.ru/all/number_11/pervajmo/pronin_print/ Советско-германские соглашения 1939 г. Истоки и последствия.]

- ↑ 1 2 3 Рольф Аманн [web.archive.org/web/20010304001758/www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Engl/A/Ahmann/Articles/pakt.htm Пакт между Гитлером и Сталиным. Оценка интерпретаций советской внешней политики, включая новые вопросы и новые исследования]

- ↑ Житорчук Юрий Викторович. Начало Второй мировой войны как закономерный итог политики Чемберлена по умиротворению Гитлера. Журнал «Самиздат». samlib.ru/z/zhitorchuk_j_w/jitorchuk7.shtml

- ↑ Nikolai Krementsov (1997). «Stalinist science», p. 54-253, Princeton University Press, Princeton, New Jersey

- ↑ Alexei Kojevnikov, 1998, «Rituals of Stalinist Culture at Work: Science and the Games of Intraparty Democracy circa 1948», Russian Review 57, 25-52

- ↑ Alexei Kojevnikov, 2008, «The Phenomenon of Soviet Science», OSIRIS 23, 115—135

- ↑ Nikolai Krementsov (1997). «Stalinist science», p. 232, 325, Princeton University Press, Princeton, New Jersey

- ↑ Есаков В. Д. Николай Иванович Вавилов. Страницы биографии. — М.: Наука, 2008, c. 228—229, 255

- ↑ Поспелов Д. А. [inf.1september.ru/1999/art/ocherk1.htm Становление информатики в России] // Очерки истории информатики в России. Новосибирск: Изд-во ОИГМ РАН, 1998.

- ↑ [propaganda-journal.net/1034.html К истории кибернетики в СССР. Очерк первый]

- ↑ www.mk.ru/9759/9759.html Электронная прабабушка. Александр Добровольский.

- ↑ Девятнадцатый съезд Всесоюзной Коммунистической Партии(большевиков). Бюллетень № 8, с.22 — М: Правда, 1952.

- ↑ 1 2 [www.youtube.com/watch?v=njkcG5gWUm4&feature=share&list=UUbYA_1pHX3MGmfQobr8ZSkQ Академический директор «Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и её последствий», Олег Будницкий об уровне жизни в СССР при Сталине]

- ↑ 1 2 3 [echo.msk.ru/programs/staliname/628849-echo/#element-text Доктор исторических наук, главный специалист государственного архива РФ, сотрудник института всеобщей истории Олег Хлевнюк в программе «Именем Сталина: Сталин в последние годы жизни»]

- ↑ Wheatcroft S. G. The first 35 years of Soviet living standards: Secular growth and conjunctural crises in a time of famines // Explorations in Economic History. 2009. Vol. 46, No. 1. P. 24. DOI:10.1016/j.eeh.2008.06.002 [www.melgrosh.unimelb.edu.au/documents/SGW-EEH-2009.pdf] (англ.)

Ссылки

[www.history.pu.ru/biblioth/russhist/histsovruss/ Учебник «История советской России»]

Отрывок, характеризующий История СССР (1922—1953)

Маленький человек, с слабыми, неловкими движениями, требовал себе беспрестанно у денщика еще трубочку за это , как он говорил, и, рассыпая из нее огонь, выбегал вперед и из под маленькой ручки смотрел на французов.– Круши, ребята! – приговаривал он и сам подхватывал орудия за колеса и вывинчивал винты.

В дыму, оглушаемый беспрерывными выстрелами, заставлявшими его каждый раз вздрагивать, Тушин, не выпуская своей носогрелки, бегал от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменой и перепряжкой убитых и раненых лошадей, и покрикивал своим слабым тоненьким, нерешительным голоском. Лицо его всё более и более оживлялось. Только когда убивали или ранили людей, он морщился и, отворачиваясь от убитого, сердито кричал на людей, как всегда, мешкавших поднять раненого или тело. Солдаты, большею частью красивые молодцы (как и всегда в батарейной роте, на две головы выше своего офицера и вдвое шире его), все, как дети в затруднительном положении, смотрели на своего командира, и то выражение, которое было на его лице, неизменно отражалось на их лицах.

Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось всё веселее и веселее. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым, родственным местом. Несмотря на то, что он всё помнил, всё соображал, всё делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении, он находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека.

Из за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из за свиста и ударов снарядов неприятелей, из за вида вспотевшей, раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из за вида крови людей и лошадей, из за вида дымков неприятеля на той стороне (после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь), из за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик.

– Вишь, пыхнул опять, – проговорил Тушин шопотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром, – теперь мячик жди – отсылать назад.

– Что прикажете, ваше благородие? – спросил фейерверкер, близко стоявший около него и слышавший, что он бормотал что то.

– Ничего, гранату… – отвечал он.

«Ну ка, наша Матвевна», говорил он про себя. Матвевной представлялась в его воображении большая крайняя, старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавец и пьяница первый номер второго орудия в его мире был дядя ; Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим то дыханием. Он прислушивался к затиханью и разгоранью этих звуков.

– Ишь, задышала опять, задышала, – говорил он про себя.

Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра.

– Ну, Матвевна, матушка, не выдавай! – говорил он, отходя от орудия, как над его головой раздался чуждый, незнакомый голос:

– Капитан Тушин! Капитан!

Тушин испуганно оглянулся. Это был тот штаб офицер, который выгнал его из Грунта. Он запыхавшимся голосом кричал ему:

– Что вы, с ума сошли. Вам два раза приказано отступать, а вы…

«Ну, за что они меня?…» думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника.

– Я… ничего… – проговорил он, приставляя два пальца к козырьку. – Я…

Но полковник не договорил всего, что хотел. Близко пролетевшее ядро заставило его, нырнув, согнуться на лошади. Он замолк и только что хотел сказать еще что то, как еще ядро остановило его. Он поворотил лошадь и поскакал прочь.

– Отступать! Все отступать! – прокричал он издалека. Солдаты засмеялись. Через минуту приехал адъютант с тем же приказанием.

Это был князь Андрей. Первое, что он увидел, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была отпряженная лошадь с перебитою ногой, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежало несколько убитых. Одно ядро за другим пролетало над ним, в то время как он подъезжал, и он почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. «Я не могу бояться», подумал он и медленно слез с лошади между орудиями. Он передал приказание и не уехал с батареи. Он решил, что при себе снимет орудия с позиции и отведет их. Вместе с Тушиным, шагая через тела и под страшным огнем французов, он занялся уборкой орудий.

– А то приезжало сейчас начальство, так скорее драло, – сказал фейерверкер князю Андрею, – не так, как ваше благородие.

Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были и так заняты, что, казалось, и не видали друг друга. Когда, надев уцелевшие из четырех два орудия на передки, они двинулись под гору (одна разбитая пушка и единорог были оставлены), князь Андрей подъехал к Тушину.

– Ну, до свидания, – сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину.

– До свидания, голубчик, – сказал Тушин, – милая душа! прощайте, голубчик, – сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза.

Ветер стих, черные тучи низко нависли над местом сражения, сливаясь на горизонте с пороховым дымом. Становилось темно, и тем яснее обозначалось в двух местах зарево пожаров. Канонада стала слабее, но трескотня ружей сзади и справа слышалась еще чаще и ближе. Как только Тушин с своими орудиями, объезжая и наезжая на раненых, вышел из под огня и спустился в овраг, его встретило начальство и адъютанты, в числе которых были и штаб офицер и Жерков, два раза посланный и ни разу не доехавший до батареи Тушина. Все они, перебивая один другого, отдавали и передавали приказания, как и куда итти, и делали ему упреки и замечания. Тушин ничем не распоряжался и молча, боясь говорить, потому что при каждом слове он готов был, сам не зная отчего, заплакать, ехал сзади на своей артиллерийской кляче. Хотя раненых велено было бросать, много из них тащилось за войсками и просилось на орудия. Тот самый молодцоватый пехотный офицер, который перед сражением выскочил из шалаша Тушина, был, с пулей в животе, положен на лафет Матвевны. Под горой бледный гусарский юнкер, одною рукой поддерживая другую, подошел к Тушину и попросился сесть.

– Капитан, ради Бога, я контужен в руку, – сказал он робко. – Ради Бога, я не могу итти. Ради Бога!

Видно было, что юнкер этот уже не раз просился где нибудь сесть и везде получал отказы. Он просил нерешительным и жалким голосом.

– Прикажите посадить, ради Бога.

– Посадите, посадите, – сказал Тушин. – Подложи шинель, ты, дядя, – обратился он к своему любимому солдату. – А где офицер раненый?

– Сложили, кончился, – ответил кто то.

– Посадите. Садитесь, милый, садитесь. Подстели шинель, Антонов.

Юнкер был Ростов. Он держал одною рукой другую, был бледен, и нижняя челюсть тряслась от лихорадочной дрожи. Его посадили на Матвевну, на то самое орудие, с которого сложили мертвого офицера. На подложенной шинели была кровь, в которой запачкались рейтузы и руки Ростова.

– Что, вы ранены, голубчик? – сказал Тушин, подходя к орудию, на котором сидел Ростов.

– Нет, контужен.

– Отчего же кровь то на станине? – спросил Тушин.

– Это офицер, ваше благородие, окровянил, – отвечал солдат артиллерист, обтирая кровь рукавом шинели и как будто извиняясь за нечистоту, в которой находилось орудие.

Насилу, с помощью пехоты, вывезли орудия в гору, и достигши деревни Гунтерсдорф, остановились. Стало уже так темно, что в десяти шагах нельзя было различить мундиров солдат, и перестрелка стала стихать. Вдруг близко с правой стороны послышались опять крики и пальба. От выстрелов уже блестело в темноте. Это была последняя атака французов, на которую отвечали солдаты, засевшие в дома деревни. Опять всё бросилось из деревни, но орудия Тушина не могли двинуться, и артиллеристы, Тушин и юнкер, молча переглядывались, ожидая своей участи. Перестрелка стала стихать, и из боковой улицы высыпали оживленные говором солдаты.

– Цел, Петров? – спрашивал один.

– Задали, брат, жару. Теперь не сунутся, – говорил другой.

– Ничего не видать. Как они в своих то зажарили! Не видать; темь, братцы. Нет ли напиться?

Французы последний раз были отбиты. И опять, в совершенном мраке, орудия Тушина, как рамой окруженные гудевшею пехотой, двинулись куда то вперед.

В темноте как будто текла невидимая, мрачная река, всё в одном направлении, гудя шопотом, говором и звуками копыт и колес. В общем гуле из за всех других звуков яснее всех были стоны и голоса раненых во мраке ночи. Их стоны, казалось, наполняли собой весь этот мрак, окружавший войска. Их стоны и мрак этой ночи – это было одно и то же. Через несколько времени в движущейся толпе произошло волнение. Кто то проехал со свитой на белой лошади и что то сказал, проезжая. Что сказал? Куда теперь? Стоять, что ль? Благодарил, что ли? – послышались жадные расспросы со всех сторон, и вся движущаяся масса стала напирать сама на себя (видно, передние остановились), и пронесся слух, что велено остановиться. Все остановились, как шли, на середине грязной дороги.

Засветились огни, и слышнее стал говор. Капитан Тушин, распорядившись по роте, послал одного из солдат отыскивать перевязочный пункт или лекаря для юнкера и сел у огня, разложенного на дороге солдатами. Ростов перетащился тоже к огню. Лихорадочная дрожь от боли, холода и сырости трясла всё его тело. Сон непреодолимо клонил его, но он не мог заснуть от мучительной боли в нывшей и не находившей положения руке. Он то закрывал глаза, то взглядывал на огонь, казавшийся ему горячо красным, то на сутуловатую слабую фигуру Тушина, по турецки сидевшего подле него. Большие добрые и умные глаза Тушина с сочувствием и состраданием устремлялись на него. Он видел, что Тушин всею душой хотел и ничем не мог помочь ему.

Со всех сторон слышны были шаги и говор проходивших, проезжавших и кругом размещавшейся пехоты. Звуки голосов, шагов и переставляемых в грязи лошадиных копыт, ближний и дальний треск дров сливались в один колеблющийся гул.

Теперь уже не текла, как прежде, во мраке невидимая река, а будто после бури укладывалось и трепетало мрачное море. Ростов бессмысленно смотрел и слушал, что происходило перед ним и вокруг него. Пехотный солдат подошел к костру, присел на корточки, всунул руки в огонь и отвернул лицо.

– Ничего, ваше благородие? – сказал он, вопросительно обращаясь к Тушину. – Вот отбился от роты, ваше благородие; сам не знаю, где. Беда!

Вместе с солдатом подошел к костру пехотный офицер с подвязанной щекой и, обращаясь к Тушину, просил приказать подвинуть крошечку орудия, чтобы провезти повозку. За ротным командиром набежали на костер два солдата. Они отчаянно ругались и дрались, выдергивая друг у друга какой то сапог.

– Как же, ты поднял! Ишь, ловок, – кричал один хриплым голосом.

Потом подошел худой, бледный солдат с шеей, обвязанной окровавленною подверткой, и сердитым голосом требовал воды у артиллеристов.

– Что ж, умирать, что ли, как собаке? – говорил он.

Тушин велел дать ему воды. Потом подбежал веселый солдат, прося огоньку в пехоту.

– Огоньку горяченького в пехоту! Счастливо оставаться, землячки, благодарим за огонек, мы назад с процентой отдадим, – говорил он, унося куда то в темноту краснеющуюся головешку.

За этим солдатом четыре солдата, неся что то тяжелое на шинели, прошли мимо костра. Один из них споткнулся.

– Ишь, черти, на дороге дрова положили, – проворчал он.

– Кончился, что ж его носить? – сказал один из них.

– Ну, вас!

И они скрылись во мраке с своею ношей.

– Что? болит? – спросил Тушин шопотом у Ростова.

– Болит.

– Ваше благородие, к генералу. Здесь в избе стоят, – сказал фейерверкер, подходя к Тушину.

– Сейчас, голубчик.

Тушин встал и, застегивая шинель и оправляясь, отошел от костра…

Недалеко от костра артиллеристов, в приготовленной для него избе, сидел князь Багратион за обедом, разговаривая с некоторыми начальниками частей, собравшимися у него. Тут был старичок с полузакрытыми глазами, жадно обгладывавший баранью кость, и двадцатидвухлетний безупречный генерал, раскрасневшийся от рюмки водки и обеда, и штаб офицер с именным перстнем, и Жерков, беспокойно оглядывавший всех, и князь Андрей, бледный, с поджатыми губами и лихорадочно блестящими глазами.

В избе стояло прислоненное в углу взятое французское знамя, и аудитор с наивным лицом щупал ткань знамени и, недоумевая, покачивал головой, может быть оттого, что его и в самом деле интересовал вид знамени, а может быть, и оттого, что ему тяжело было голодному смотреть на обед, за которым ему не достало прибора. В соседней избе находился взятый в плен драгунами французский полковник. Около него толпились, рассматривая его, наши офицеры. Князь Багратион благодарил отдельных начальников и расспрашивал о подробностях дела и о потерях. Полковой командир, представлявшийся под Браунау, докладывал князю, что, как только началось дело, он отступил из леса, собрал дроворубов и, пропустив их мимо себя, с двумя баталионами ударил в штыки и опрокинул французов.

– Как я увидал, ваше сиятельство, что первый батальон расстроен, я стал на дороге и думаю: «пропущу этих и встречу батальным огнем»; так и сделал.

Полковому командиру так хотелось сделать это, так он жалел, что не успел этого сделать, что ему казалось, что всё это точно было. Даже, может быть, и в самом деле было? Разве можно было разобрать в этой путанице, что было и чего не было?

– Причем должен заметить, ваше сиятельство, – продолжал он, вспоминая о разговоре Долохова с Кутузовым и о последнем свидании своем с разжалованным, – что рядовой, разжалованный Долохов, на моих глазах взял в плен французского офицера и особенно отличился.

– Здесь то я видел, ваше сиятельство, атаку павлоградцев, – беспокойно оглядываясь, вмешался Жерков, который вовсе не видал в этот день гусар, а только слышал о них от пехотного офицера. – Смяли два каре, ваше сиятельство.

На слова Жеркова некоторые улыбнулись, как и всегда ожидая от него шутки; но, заметив, что то, что он говорил, клонилось тоже к славе нашего оружия и нынешнего дня, приняли серьезное выражение, хотя многие очень хорошо знали, что то, что говорил Жерков, была ложь, ни на чем не основанная. Князь Багратион обратился к старичку полковнику.

– Благодарю всех, господа, все части действовали геройски: пехота, кавалерия и артиллерия. Каким образом в центре оставлены два орудия? – спросил он, ища кого то глазами. (Князь Багратион не спрашивал про орудия левого фланга; он знал уже, что там в самом начале дела были брошены все пушки.) – Я вас, кажется, просил, – обратился он к дежурному штаб офицеру.

– Одно было подбито, – отвечал дежурный штаб офицер, – а другое, я не могу понять; я сам там всё время был и распоряжался и только что отъехал… Жарко было, правда, – прибавил он скромно.

Кто то сказал, что капитан Тушин стоит здесь у самой деревни, и что за ним уже послано.

– Да вот вы были, – сказал князь Багратион, обращаясь к князю Андрею.

– Как же, мы вместе немного не съехались, – сказал дежурный штаб офицер, приятно улыбаясь Болконскому.

– Я не имел удовольствия вас видеть, – холодно и отрывисто сказал князь Андрей.

Все молчали. На пороге показался Тушин, робко пробиравшийся из за спин генералов. Обходя генералов в тесной избе, сконфуженный, как и всегда, при виде начальства, Тушин не рассмотрел древка знамени и спотыкнулся на него. Несколько голосов засмеялось.

– Каким образом орудие оставлено? – спросил Багратион, нахмурившись не столько на капитана, сколько на смеявшихся, в числе которых громче всех слышался голос Жеркова.

Тушину теперь только, при виде грозного начальства, во всем ужасе представилась его вина и позор в том, что он, оставшись жив, потерял два орудия. Он так был взволнован, что до сей минуты не успел подумать об этом. Смех офицеров еще больше сбил его с толку. Он стоял перед Багратионом с дрожащею нижнею челюстью и едва проговорил:

– Не знаю… ваше сиятельство… людей не было, ваше сиятельство.

– Вы бы могли из прикрытия взять!

Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин, хотя это была сущая правда. Он боялся подвести этим другого начальника и молча, остановившимися глазами, смотрел прямо в лицо Багратиону, как смотрит сбившийся ученик в глаза экзаменатору.

Молчание было довольно продолжительно. Князь Багратион, видимо, не желая быть строгим, не находился, что сказать; остальные не смели вмешаться в разговор. Князь Андрей исподлобья смотрел на Тушина, и пальцы его рук нервически двигались.

– Ваше сиятельство, – прервал князь Андрей молчание своим резким голосом, – вы меня изволили послать к батарее капитана Тушина. Я был там и нашел две трети людей и лошадей перебитыми, два орудия исковерканными, и прикрытия никакого.

Князь Багратион и Тушин одинаково упорно смотрели теперь на сдержанно и взволнованно говорившего Болконского.

– И ежели, ваше сиятельство, позволите мне высказать свое мнение, – продолжал он, – то успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой, – сказал князь Андрей и, не ожидая ответа, тотчас же встал и отошел от стола.

Князь Багратион посмотрел на Тушина и, видимо не желая выказать недоверия к резкому суждению Болконского и, вместе с тем, чувствуя себя не в состоянии вполне верить ему, наклонил голову и сказал Тушину, что он может итти. Князь Андрей вышел за ним.

– Вот спасибо: выручил, голубчик, – сказал ему Тушин.

Князь Андрей оглянул Тушина и, ничего не сказав, отошел от него. Князю Андрею было грустно и тяжело. Всё это было так странно, так непохоже на то, чего он надеялся.

«Кто они? Зачем они? Что им нужно? И когда всё это кончится?» думал Ростов, глядя на переменявшиеся перед ним тени. Боль в руке становилась всё мучительнее. Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные круги, и впечатление этих голосов и этих лиц и чувство одиночества сливались с чувством боли. Это они, эти солдаты, раненые и нераненые, – это они то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, и жгли мясо в его разломанной руке и плече. Чтобы избавиться от них, он закрыл глаза.

Он забылся на одну минуту, но в этот короткий промежуток забвения он видел во сне бесчисленное количество предметов: он видел свою мать и ее большую белую руку, видел худенькие плечи Сони, глаза и смех Наташи, и Денисова с его голосом и усами, и Телянина, и всю свою историю с Теляниным и Богданычем. Вся эта история была одно и то же, что этот солдат с резким голосом, и эта то вся история и этот то солдат так мучительно, неотступно держали, давили и все в одну сторону тянули его руку. Он пытался устраняться от них, но они не отпускали ни на волос, ни на секунду его плечо. Оно бы не болело, оно было бы здорово, ежели б они не тянули его; но нельзя было избавиться от них.

Он открыл глаза и поглядел вверх. Черный полог ночи на аршин висел над светом углей. В этом свете летали порошинки падавшего снега. Тушин не возвращался, лекарь не приходил. Он был один, только какой то солдатик сидел теперь голый по другую сторону огня и грел свое худое желтое тело.

«Никому не нужен я! – думал Ростов. – Некому ни помочь, ни пожалеть. А был же и я когда то дома, сильный, веселый, любимый». – Он вздохнул и со вздохом невольно застонал.

– Ай болит что? – спросил солдатик, встряхивая свою рубаху над огнем, и, не дожидаясь ответа, крякнув, прибавил: – Мало ли за день народу попортили – страсть!

Ростов не слушал солдата. Он смотрел на порхавшие над огнем снежинки и вспоминал русскую зиму с теплым, светлым домом, пушистою шубой, быстрыми санями, здоровым телом и со всею любовью и заботою семьи. «И зачем я пошел сюда!» думал он.

На другой день французы не возобновляли нападения, и остаток Багратионова отряда присоединился к армии Кутузова.

Князь Василий не обдумывал своих планов. Он еще менее думал сделать людям зло для того, чтобы приобрести выгоду. Он был только светский человек, успевший в свете и сделавший привычку из этого успеха. У него постоянно, смотря по обстоятельствам, по сближениям с людьми, составлялись различные планы и соображения, в которых он сам не отдавал себе хорошенько отчета, но которые составляли весь интерес его жизни. Не один и не два таких плана и соображения бывало у него в ходу, а десятки, из которых одни только начинали представляться ему, другие достигались, третьи уничтожались. Он не говорил себе, например: «Этот человек теперь в силе, я должен приобрести его доверие и дружбу и через него устроить себе выдачу единовременного пособия», или он не говорил себе: «Вот Пьер богат, я должен заманить его жениться на дочери и занять нужные мне 40 тысяч»; но человек в силе встречался ему, и в ту же минуту инстинкт подсказывал ему, что этот человек может быть полезен, и князь Василий сближался с ним и при первой возможности, без приготовления, по инстинкту, льстил, делался фамильярен, говорил о том, о чем нужно было.

Пьер был у него под рукою в Москве, и князь Василий устроил для него назначение в камер юнкеры, что тогда равнялось чину статского советника, и настоял на том, чтобы молодой человек с ним вместе ехал в Петербург и остановился в его доме. Как будто рассеянно и вместе с тем с несомненной уверенностью, что так должно быть, князь Василий делал всё, что было нужно для того, чтобы женить Пьера на своей дочери. Ежели бы князь Василий обдумывал вперед свои планы, он не мог бы иметь такой естественности в обращении и такой простоты и фамильярности в сношении со всеми людьми, выше и ниже себя поставленными. Что то влекло его постоянно к людям сильнее или богаче его, и он одарен был редким искусством ловить именно ту минуту, когда надо и можно было пользоваться людьми.

Пьер, сделавшись неожиданно богачом и графом Безухим, после недавнего одиночества и беззаботности, почувствовал себя до такой степени окруженным, занятым, что ему только в постели удавалось остаться одному с самим собою. Ему нужно было подписывать бумаги, ведаться с присутственными местами, о значении которых он не имел ясного понятия, спрашивать о чем то главного управляющего, ехать в подмосковное имение и принимать множество лиц, которые прежде не хотели и знать о его существовании, а теперь были бы обижены и огорчены, ежели бы он не захотел их видеть. Все эти разнообразные лица – деловые, родственники, знакомые – все были одинаково хорошо, ласково расположены к молодому наследнику; все они, очевидно и несомненно, были убеждены в высоких достоинствах Пьера. Беспрестанно он слышал слова: «С вашей необыкновенной добротой» или «при вашем прекрасном сердце», или «вы сами так чисты, граф…» или «ежели бы он был так умен, как вы» и т. п., так что он искренно начинал верить своей необыкновенной доброте и своему необыкновенному уму, тем более, что и всегда, в глубине души, ему казалось, что он действительно очень добр и очень умен. Даже люди, прежде бывшие злыми и очевидно враждебными, делались с ним нежными и любящими. Столь сердитая старшая из княжен, с длинной талией, с приглаженными, как у куклы, волосами, после похорон пришла в комнату Пьера. Опуская глаза и беспрестанно вспыхивая, она сказала ему, что очень жалеет о бывших между ними недоразумениях и что теперь не чувствует себя вправе ничего просить, разве только позволения, после постигшего ее удара, остаться на несколько недель в доме, который она так любила и где столько принесла жертв. Она не могла удержаться и заплакала при этих словах. Растроганный тем, что эта статуеобразная княжна могла так измениться, Пьер взял ее за руку и просил извинения, сам не зная, за что. С этого дня княжна начала вязать полосатый шарф для Пьера и совершенно изменилась к нему.

– Сделай это для нее, mon cher; всё таки она много пострадала от покойника, – сказал ему князь Василий, давая подписать какую то бумагу в пользу княжны.

Князь Василий решил, что эту кость, вексель в 30 т., надо было всё таки бросить бедной княжне с тем, чтобы ей не могло притти в голову толковать об участии князя Василия в деле мозаикового портфеля. Пьер подписал вексель, и с тех пор княжна стала еще добрее. Младшие сестры стали также ласковы к нему, в особенности самая младшая, хорошенькая, с родинкой, часто смущала Пьера своими улыбками и смущением при виде его.

Пьеру так естественно казалось, что все его любят, так казалось бы неестественно, ежели бы кто нибудь не полюбил его, что он не мог не верить в искренность людей, окружавших его. Притом ему не было времени спрашивать себя об искренности или неискренности этих людей. Ему постоянно было некогда, он постоянно чувствовал себя в состоянии кроткого и веселого опьянения. Он чувствовал себя центром какого то важного общего движения; чувствовал, что от него что то постоянно ожидается; что, не сделай он того, он огорчит многих и лишит их ожидаемого, а сделай то то и то то, всё будет хорошо, – и он делал то, что требовали от него, но это что то хорошее всё оставалось впереди.

Более всех других в это первое время как делами Пьера, так и им самим овладел князь Василий. Со смерти графа Безухого он не выпускал из рук Пьера. Князь Василий имел вид человека, отягченного делами, усталого, измученного, но из сострадания не могущего, наконец, бросить на произвол судьбы и плутов этого беспомощного юношу, сына его друга, apres tout, [в конце концов,] и с таким огромным состоянием. В те несколько дней, которые он пробыл в Москве после смерти графа Безухого, он призывал к себе Пьера или сам приходил к нему и предписывал ему то, что нужно было делать, таким тоном усталости и уверенности, как будто он всякий раз приговаривал:

«Vous savez, que je suis accable d'affaires et que ce n'est que par pure charite, que je m'occupe de vous, et puis vous savez bien, que ce que je vous propose est la seule chose faisable». [Ты знаешь, я завален делами; но было бы безжалостно покинуть тебя так; разумеется, что я тебе говорю, есть единственно возможное.]