Публий Корнелий Сципион Африканский

| Публий Корнелий Сципион Африканский Старший лат. Publius Cornelius Scipio Africanus Maior | ||

| ||

|---|---|---|

| 216 год до н. э. | ||

| ||

| 213 год до н. э. | ||

| ||

| 211-183 годы до н. э. | ||

| ||

| 211-206 годы до н. э. | ||

| ||

| 205 год до н. э. | ||

| ||

| 204-201 годы до н. э. | ||

| ||

| 199 год до н. э. | ||

| ||

| 199, 194 годы до н. э. | ||

| ||

| 194 год до н. э. | ||

| ||

| 193, 190, 189 годы до н. э. | ||

| Рождение: | 235 до н. э. Рим | |

| Смерть: | 183 до н. э. Литерн[en] | |

| Род: | Корнелии | |

| Отец: | Публий Корнелий Сципион | |

| Мать: | Помпония | |

| Супруга: | Эмилия Павла | |

| Дети: | Публий Корнелий Сципион Луций Корнелий Сципион Корнелия Корнелия | |

Пу́блий Корне́лий Сципио́н Африка́нский Ста́рший (лат. Publius Cornelius Scipio Africanus Maior; 235 год до н. э., Рим — 183 год до н. э., Литерн[en], Кампания) — римский военачальник и политический деятель, консул 205 и 194 годов до н. э. Начал военную карьеру в 218 году до н. э. во время Второй Пунической войны. По данным некоторых источников, был одним из командиров тех солдат, которые смогли уцелеть при Каннах в 216 году.

После гибели отца и дяди в боях с карфагенянами в Испании Сципион стал командующим в этом регионе с полномочиями проконсула (211 год до н. э.). Он взял Новый Карфаген (209 год), разбил Гасдрубала Баркида при Бекуле в 208 году, уничтожил армии Магона Баркида и Гасдрубала, сына Гисгона при Илипе (206 год). В результате уже к концу 206 года до н. э. римляне контролировали все карфагенские владения в Испании, что имело решающее влияние на исход войны.

Вернувшись в Рим, Сципион добился избрания консулом и разрешения на высадку в Африке. В 203 году он уничтожил армии Гасдрубала, сына Гисгона, и нумидийского царя Сифакса, а потом ещё раз разбил Гасдрубала на Великих равнинах и поставил под свой контроль всю Нумидию. Это заставило Ганнибала вернуться из Италии на родину. В решающей битве при Заме Сципион разгромил Ганнибала (202 год), после чего заключил мир, по которому Карфаген уступил Риму Испанию, потерял флот и право вести самостоятельную внешнюю политику.

В последующие годы Сципион, получивший агномен Африканский, был самым влиятельным человеком в Римской республике. Он стал цензором и принцепсом сената (199 год), его родственники и выдвиженцы регулярно занимали высшие должности. Когда началась Сирийская война, он стал легатом при своём брате Луции, получившем командование, и фактически возглавил военные действия (190 год). В битве при Магнесии противник Рима Антиох III был полностью разбит и запросил мира.

По возвращении с Востока Публий Корнелий и его брат подверглись судебному преследованию со стороны политических противников, возглавленных Марком Порцием Катоном Старшим. Сципион Африканский отказался защищаться по существу предъявленных ему обвинений в измене и казнокрадстве и удалился в добровольное изгнание. Уже через год (в 183 году до н. э.) он умер на своей вилле в Кампании.

Содержание

- 1 Источники

- 2 Биография

- 3 Литературная деятельность

- 4 Личность

- 5 Изображения

- 6 Память о Сципионе в античную эпоху

- 7 В историографии

- 8 В культуре

- 9 Примечания

- 10 Источники и литература

- 11 Ссылки

Источники

Самым ранним из дошедших до нас источников, рассказывающих о Сципионе Африканском, является «Всеобщая история» Полибия. Её автор принадлежал к окружению внука своего героя — Сципиона Эмилиана, а поэтому был знаком со вдовой Сципиона Африканского, его дочерьми, зятьями, шурином и ближайшим другом — Гаем Лелием. Рассказы всех этих людей он мог использовать в работе[1]; при этом главным источником для ахейского историка стали рассказы Лелия[2]. Полибий описывает жизнь Сципиона от начала его военной карьеры (218 год до н. э.)[3] до его судебного преследования в 180-х годах[4]. Но большинство книг «Всеобщей истории», рассказывающих о Публии Корнелии, сохранились не полностью.

Публий Корнелий занимает важное место в «Истории Рима от основания города» Тита Ливия, который находился под заметным влиянием Полибия, но при этом использовал и утраченные труды римских анналистов[5]. Основные этапы жизненного пути Сципиона описываются в книгах XXI—XXXIX.

Плутарх посвятил Сципиону Африканскому одно из своих «Сравнительных жизнеописаний», находившееся в паре с биографией Эпаминонда и написанное, возможно, раньше всех остальных[6]. Оба этих сочинения были утрачены, но важные сведения, касающиеся Публия Корнелия, содержатся в жизнеописаниях Марка Порция Катона Цензора, Квинта Фабия Максима и Тита Квинкция Фламинина.

Ещё один греческий историк II века н. э. Аппиан Александрийский рассказал о войнах Сципиона Африканского в ряде книг своей «Римской истории», составленной по географическому признаку. Это книги «Иберийско-римские войны», «Пунические войны» и «Сирийские дела». Описание ряда военных кампаний и отдельных битв нередко превращается у Аппиана в набор мало связанных между собой эпизодов, но при этом писатель часто даёт альтернативные версии событий, и это говорит, что он опирается на дополибиеву традицию[7].

Отдельные эпизоды биографии Сципиона рассказаны более или менее подробно в латинских сборниках исторических анекдотов, созданных Валерием Максимом и Псевдо-Аврелием Виктором, и в ряде общих обзоров римской истории, написанных как язычниками (Гай Веллей Патеркул, Луций Анней Флор, Евтропий), так и христианами (Павел Орозий).

В историографии Сципион Африканский неизбежно фигурирует во всех общих обзорах истории Римской республики (например, у Т. Моммзена[8] и С. Ковалёва[9]). В силу своей роли он является одной из главных фигур во всех трудах по истории Пунических войн (например, у И. Шифмана[10], С. Ланселя[11], Е. Родионова[12]), а также в ряде монографий и статей по истории античной Испании[13]. Внутриполитической борьбе в Риме, совпавшей с поздним этапом жизни Публия Корнелия, посвящены несколько научных трудов, в которых изучается по преимуществу биография главного оппонента Сципиона — Катона Старшего[14][15][16]. В монографии советского историка Н. Трухиной Сципион Африканский стал одним из главных героев наряду со Сципионом Эмилианом[17].

Преимущественно биографии Публии Корнелия посвящены книги российского исследователя Т. Бобровниковой[18], англичан Б. Г. Лиддел Гарта[19] и Х. Скалларда[20], американца Хейвуда[21].

Биография

Происхождение

Сципион принадлежал к одному из самых знатных и разветвлённых родов Рима, имевшему этрусское происхождение[22][23], — Корнелиям. Когномен Сципион (Scipio) античные писатели считали происшедшим от слова посох: «Корнелий, который [своего] тёзку — отца, лишённого зрения, направлял вместо посоха, был прозван Сципионом и передал это имя потомкам»[24]. Самого раннего носителя этого когномена звали Публий Корнелий Сципион Малугинский; отсюда делается предположение, что Корнелии Сципионы были ветвью Корнелиев Малугинских[25].

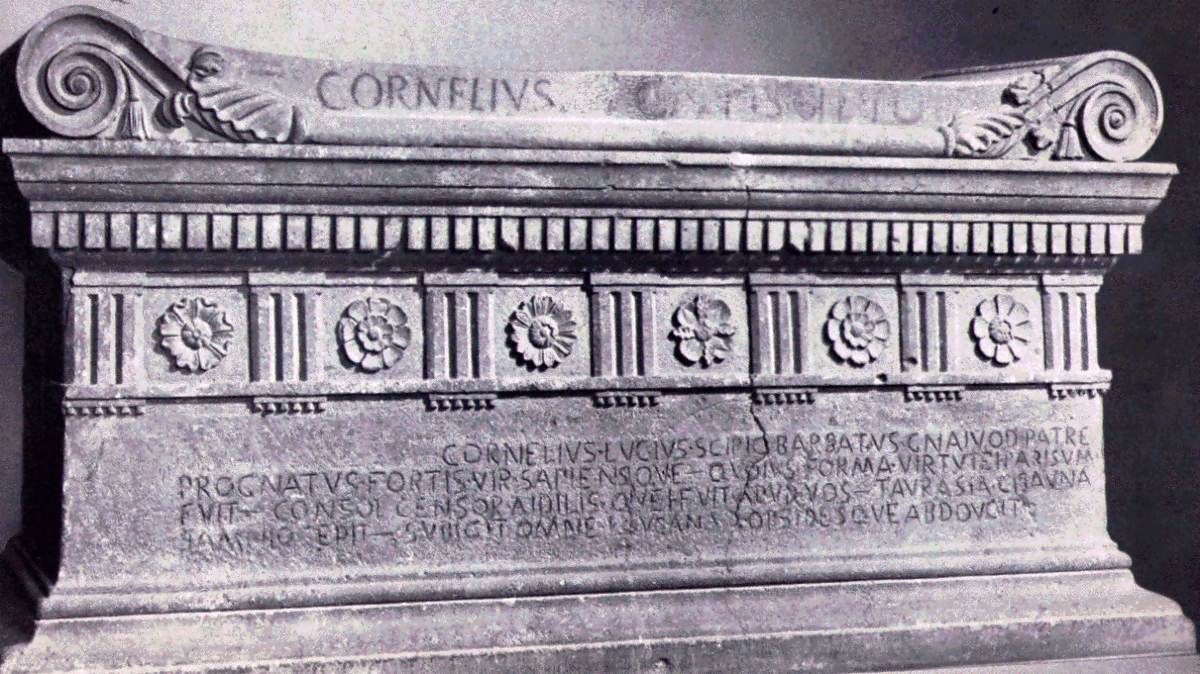

Представители этой ветви рода получали консульство в каждом поколении. Прадед Публия Луций Корнелий Сципион Барбат, консул 298 года до н. э.[26], сражался при Сентине; дед, тоже Луций, консул 259 года[27], во время Первой Пунической войны изгнал карфагенян с Корсики; дядя, Гней Корнелий Сципион Кальв, был консулом в 222 году[28] и одержал победу над инсубрами, а отец, первый Публий в этой ветви рода, достиг консульства в 218 году[29], когда его сыну было 16 лет.

Представители этой ветви рода получали консульство в каждом поколении. Прадед Публия Луций Корнелий Сципион Барбат, консул 298 года до н. э.[26], сражался при Сентине; дед, тоже Луций, консул 259 года[27], во время Первой Пунической войны изгнал карфагенян с Корсики; дядя, Гней Корнелий Сципион Кальв, был консулом в 222 году[28] и одержал победу над инсубрами, а отец, первый Публий в этой ветви рода, достиг консульства в 218 году[29], когда его сыну было 16 лет.

Сципионы поддерживали хорошие отношения с лидерами демократического движения — Гаем Фламинием и Гаем Теренцием Варроном[30][31]. Их причисляют к той аристократической группировке, которую возглавляли Эмилии и к которой относились также Ливии, Сервилии, Папирии, Ветурии, Лицинии. Враждебная им группировка включала Атилиев, Манлиев, Отацилиев, Манилиев, Огульниев, Леториев, Фульвиев и Фабиев; последние были ядром этой аристократической «фракции», к которой временами тяготели ещё Клавдии, Валерии, Сульпиции, Марции, Юнии[32].

При наличии политического влияния Сципионы были небогаты: так, известно, что одна из двоюродных сестёр Публия Корнелия после смерти отца получила от государства скромное приданое в 40 тысяч ассов[31]. В числе первых среди римлян Сципионы подверглись влиянию греческой культуры: уже саркофаг Сципиона Барбата (начало III века до н. э.) имел во внешнем облике общие черты с греческим храмом. Образование в эллинском духе сочеталось у этой ветви Корнелиев с воспитанием чисто римских добродетелей[31].

Мать Сципиона принадлежала к плебейскому роду Помпониев. Два его представителя, Маний и Марк, были консулами в 233 и 231 годах до н. э. соответственно, вскоре после рождения Публия Корнелия, который мог приходиться внуком одному из них или племянником им обоим[33].

Публий Корнелий был одним из двух детей. Полибий называет его младшим после Луция[34], но это опровергают данные других источников[35][36][37] и ономастики[38]. К тому же Луций Корнелий проходил cursus honorum с существенным отставанием[39].

Ранние годы

Рождение Публия Корнелия источники датируют 235 годом до н. э.[2][40][41][30] Правда, Полибий в одном месте своего труда пишет, что Сципион начал войну в Испании в возрасте двадцати семи лет[42], но здесь речь может идти о первых реальных успехах, относящихся к 209 году до н. э., что даёт дату, близкую к первой, — 236 год[43].

Плиний Старший утверждает, что рождение Публия Корнелия стоило жизни его матери[44]. О смерти Помпонии при родах сообщает и Силий Италик[45]. В действительности здесь явная ошибка: Публий, скорее всего, был не последним из детей Помпонии, которая к тому же упоминается в связи с эдилитетом сына[46]. Н. Трухина относит к Сципиону слова Плиния Старшего «первый из Цезарей, прозванный так от разрезанного чрева его матери»[44], предполагая, что Плиний перепутал слова «пышноволосый» («Цезарь») и «иссечённый» («Цезон»)[47]. Сципион же действительно отличался прекрасными длинными волосами[48].

О детстве Публия Корнелия ничего не известно[49]. Его юность была беспутной[50]; Авл Геллий цитирует Невия, рассказавшего об одной пикантной истории:

Того, кто много славных дел своей рукою совершил,

Чьи подвиги ещё живут, кому дивятся все народы,

Того отец в одном плаще сам вывел от подруги.— Авл Геллий. Аттические ночи. VII, 8, 5.[51]

В 218 году до н. э., когда Рим объявил войну Карфагену, отец Публия Корнелия был одним из консулов. По итогам жеребьёвки ему досталось командование в Испании: здесь Сципион должен был воевать с Ганнибалом[52]. На кораблях римская армия двинулась на запад; в её составе был и Публий Корнелий-младший, которому было тогда семнадцать лет и для которого это была первая кампания[2].

Высадившись в устье Родана, римляне узнали, что Ганнибал тоже приближается к этой реке в своём походе через Галлию. Не сумев принудить противника к сражению, консул снова погрузил армию на корабли и с частью сил (остальные были отправлены в Испанию) вернулся в Пизу, чтобы противостоять карфагенянам в Цизальпийской Галлии, если они смогут перейти Альпы.

В конце 218 года произошло первое относительно крупное сражение этой войны — битва при Тицине. Здесь сражались только кавалерия и легковооружённая пехота, и римляне потерпели поражение. Во время схватки, увидев, что его отец подвергся нападению сразу нескольких вражеских конников, Публий Корнелий-младший в одиночку бросился на помощь. Враги бежали, а Сципион таким образом заслужил дубовый венок, вручавшийся за спасение гражданина на поле боя (corona civica)[53]; правда, он отказался от этой почётной награды, сказав, что «деяние само содержит в себе награду»[54]. По словам Ливия, Целий Антипатр утверждал, что консула в этом бою спас какой-то раб-лигур[55], но этот анналист опирался на труд Фабия Пиктора, враждебного Сципионам[56].

Некоторое время после этого источники ничего не сообщают о Публии Корнелии-младшем. Ливий вкладывает в его уста слова о том, что он присутствовал при самых страшных поражениях римского оружия[57]; это могли быть сражения при Треббии, у Тразименского озера и при Каннах. После первой из этих битв отец Сципиона отправился в Испанию, и сыновья его больше уже не увидели[58]. Об участии Публия Корнелия в битве при Каннах сообщает Ливий, тогда как Полибий, опиравшийся на рассказы друзей Сципиона, об этом молчит, и некоторые историки считают это молчание решающим аргументом[38]. Х. Скаллард видит убедительное доказательство того, что Сципион сражался при Каннах, в монете с его изображением, отчеканенной в расположенном неподалёку от места битвы Канузии[59].

Согласно ливианской версии, Сципион был при Каннах военным трибуном во Втором легионе[60][26]. Возможно, уже к этому времени он был женат на Эмилии Терции и соответственно приходился зятем одному из консулов Луцию Эмилию Павлу, который в этой битве погиб. Второй консул, Гай Теренций Варрон, был спасён в бою Публием Корнелием, если верить одному позднему источнику[61].

После битвы Сципион оказался в числе уцелевших, собравшихся в Канузии, и здесь был выбран одним из двух командиров — наряду с Аппием Клавдием Пульхром[62]. Часть беглецов во главе с Марком Цецилием Метеллом, поддавшись панике, решила уплыть из Италии и поступить на службу к какому-нибудь правителю. Но Сципион, узнав об этих планах, ворвался в помещение, где собирались заговорщики, с обнажённым мечом, заставил паникёров поклясться в верности Риму и взял их под стражу[63][64][65].

Узнав о том, что консул Варрон спасся, Сципион и Пульхр наладили с ним связь. Вскоре Марк Теренций привёл свой отряд в Канузий и принял командование[66]. Позже, отправляясь в Рим по вызову сената, он оставил Сципиона своим заместителем[67].

В последующие годы Публий Корнелий был избран курульным эдилом. Согласно Полибию, он выдвинул свою кандидатуру только для того, чтобы поддержать старшего брата, не имевшего в одиночку никаких шансов; в результате были избраны оба[46]. В действительности Луций Корнелий (вне зависимости от того, старшим или младшим из братьев он был) стал эдилом только в 195 году до н. э.[68], а коллегой Публия был его сородич Марк Корнелий Цетег. Классический справочник Томаса Броутона датирует эдилитет Сципиона 213 годом до н. э., другие историки — 212[69][70][71][72] или 211 годом[73]. В любом случае Публий Корнелий не достиг ещё необходимого для этой магистратуры возраста, но народным трибунам, пытавшимся воспрепятствовать его избранию, он заявил: «Если все граждане хотят избрать меня эдилом, то мне достаточно лет»[74].

В 212 году до н. э. Публий Корнелий участвовал в осаде Капуи[75]. Не позже, чем в 211 году[76], он стал членом жреческой коллегии салиев, в которой состоял, по крайней мере, до 190 года до н. э. В том же 211 году он собирался отправиться в Испанию, где воевали его отец и дядя, в составе армии претора Гая Клавдия Нерона, но, находясь в Путеолах[77], узнал, что и Публий-старший, и Гней были разгромлены карфагенянами и погибли. Это трагическое известие радикально изменило ход его карьеры.

Командование в Испании

В 211 году до н. э., после взятия Капуи, римляне начали рассматривать испанский театр военных действий в качестве приоритетного. Главной задачей римского командования стало лишить Ганнибала помощи с Пиренейского полуострова, богатого людьми и драгоценными металлами; для этого решено было отправить в Испанию нового проконсула[78].

Выбор был предоставлен народному собранию. Поскольку ситуация в Испании после разгрома двух римских армий была слишком сложной, никто не предложил свою кандидатуру. Когда уже «всех охватил ужас, угрюмое молчание повисло над собранием», на возвышение поднялся Сципион, произнёсший речь об отце и дяде и заявивший, что станет достойным мстителем врагу как за них, так и за родину[79]. Народ тут же избрал его проконсулом. Правда, сенаторы назвали слова Публия Корнелия юношеской похвальбой, но он в ответ пообещал уступить командование любому, кто превосходит его годами и заслугами. Когда никто не вызвался, назначение было утверждено[80]. Новому проконсулу было тогда всего 24 года[81][82][83].

Существует гипотеза, согласно которой Сципион получил своё назначение по инициативе сената, в котором была сильна «фракция» Корнелиев. «Отцы» добились того, чтобы Сципион стал единственным кандидатом[84][85][86]. Аргументами «против» являются явная враждебность сената по отношению к Публию Корнелию в последующие годы и принципиальная невозможность убедить всех римских аристократов, чтобы они не претендовали на почётную должность[86][87][88].

В конце лета 210 года Сципион отбыл морем в свою провинцию. С ним были 10 тысяч пехоты и одна тысяча конницы, к которым он присоединил 13-тысячную армию пропретора Нерона, уже находившуюся на Пиренеях. Этим скромным силам на полуострове противостояли три карфагенские армии во главе с братьями Ганнибала Гасдрубалом и Магоном, а также с Гасдрубалом, сыном Гисгона. Объединение даже двух из них грозило войску Сципиона неминуемой гибелью. Но положение римлян улучшали обширность театра военных действий, разобщённость карфагенян и недовольство кельтиберов пунийской властью[89].

Стратегия Публия Корнелия коренным образом отличалась от стратегии его предшественников в этом регионе. Сципион сделал районом постоянного базирования римской армии греческие города к северу от реки Ибер, предпринимая отсюда масштабные, но кратковременные рейды на юг и юго-запад. При вербовке вспомогательных войск он отдавал предпочтение иберийцам с севера, в которых поддерживал надежды на свободный союз; при этом туземные части никогда не играли важную роль в его армии. Действуя против карфагенских полководцев, он использовал их разобщённость. В результате всего за четыре кампании Публий Корнелий поставил под контроль Рима обширную страну, что стало уникальным свершением для той эпохи[90].

Разгром карфагенских армий

Первую зимовку в Тарраконе на севере Испании Сципион использовал для того, чтобы снискать популярность у своей армии и завязать первые контакты с кельтиберами. Весной 209 года он создал у своих подчинённых уверенность в том, что на эту кампанию запланирован разгром поодиночке всех трёх карфагенских армий, и выступил на юг. Только Гай Лелий, возглавивший флот, знал, что истинная цель похода — Новый Карфаген.

Первую зимовку в Тарраконе на севере Испании Сципион использовал для того, чтобы снискать популярность у своей армии и завязать первые контакты с кельтиберами. Весной 209 года он создал у своих подчинённых уверенность в том, что на эту кампанию запланирован разгром поодиночке всех трёх карфагенских армий, и выступил на юг. Только Гай Лелий, возглавивший флот, знал, что истинная цель похода — Новый Карфаген.

Этот город, обладавший удобной гаванью, был главной базой карфагенского владычества в Испании. Между тем защищал его относительно небольшой гарнизон, а карфагенские армии находились на расстоянии минимум десяти дневных переходов. Римские войско и флот появились под Новым Карфагеном одновременно. Сципион отбил вылазку карфагенян и начал штурм города; при этом он, лично не участвуя в схватке, появлялся в самых ответственных местах в сопровождении трёх щитоносцев. Защитники смогли отбить первый штурм, но вскоре лагуна, закрывавшая подступы к городу с запада, сильно обмелела, и римские солдаты смогли перейти её вброд и ворваться в город. Остатки гарнизона капитулировали[91][92][93].

В результате этой победы Сципион захватил не только крайне важный опорный пункт, но ещё и огромные материальные ценности: только драгоценных металлов во взятом городе было на 600 талантов[94]; римляне захватили много зерна, 70 кораблей, большое количество военного снаряжения[95][96]. В их руках оказались триста знатных иберийских заложников. Источники сообщают в связи с этим о «великодушии Сципиона», который получил в дар от своих солдат прекрасную пленницу, но отдал её жениху. Тот, благодарный проконсулу, привёл в его армию большой конный отряд[97].

Больше в 209 году военные действия не велись. До начала следующей кампании Сципион смог благодаря обладанию заложниками заключить союз с рядом испанских племён, включая илергетов, чья измена Риму когда-то стоила жизни его отцу[98]. В этой ситуации Гасдрубал Баркид решил дать римлянам большое сражение, пока у него были на это силы; планам Публия Корнелия это вполне соответствовало[99][98].

Встреча двух армий произошла при Бекуле. Карфагеняне заняли сильную позицию на высоком холме, так что Сципион два дня не решался начать сражение. Наконец, боясь появления других карфагенских военачальников, Публий Корнелий одновременной атакой с трёх сторон (сам он командовал левым флангом) обратил противника в бегство, нанеся ему потери до 20 тысяч человек убитыми и пленными[100][101]. Римляне заняли лагерь противника, и сразу после этого появились Магон и Гасдрубал, сын Гисгона; оценив диспозицию, карфагеняне ушли, не вступив в бой[102].

После этой победы иберы стали называть Сципиона царём, но тот объяснил, что предпочитает считать себя человеком с царственной душой[103][104], а называть его лучше императором. Вероятно, это применение временного почётного наименования на постоянной основе может говорить об экстраординарном положении Публия Корнелия в Испании[105].

После этой победы иберы стали называть Сципиона царём, но тот объяснил, что предпочитает считать себя человеком с царственной душой[103][104], а называть его лучше императором. Вероятно, это применение временного почётного наименования на постоянной основе может говорить об экстраординарном положении Публия Корнелия в Испании[105].

Гасдрубал после этого поражения двинулся в Италию, на соединение со старшим братом, а Публий Корнелий не стал его преследовать, сосредоточившись на борьбе с двумя оставшимися в Испании вражескими армиями, к которым, правда, присоединилось войско Ганнона; таким образом, битва при Бекуле не улучшила положение римлян[106]. Моммзен считал даже, что победа эта была сомнительной и что Сципион не справился со своей задачей, став виновником крайне опасного положения, в котором оказался Рим. Публию Корнелию, по мнению германского историка, просто повезло, когда консулы 207 года смогли уничтожить армию Гасдрубала вместе с командующим на реке Метавр[107].

В 207 году Сципион отправил пропретора Марка Юния Силана с 10-тысячным корпусом против Ганнона и Магона. Силан практически полностью уничтожил разрозненные силы противника. После этого сам Публий Корнелий выступил против Гасдрубала, сына Гисгона, но тот, не желая вступать в сражение, рассредоточил свою армию по ряду сильных крепостей. Сципион, признав эту идею превосходной, отступил. Своего брата Луция он отправил взять стратегически важный город Оронгий и, когда эта миссия удалась, постарался преувеличить значение этой победы (в первую очередь ради брата). Затем Сципион снова отправился в Тарракон на зимовку[108][109][110].

Следующий год, 206 до н. э., стал решающим для судеб Испании. Гасдрубал, сын Гисгона, и Магон Баркид объединились, чтобы дать римлянам генеральное сражение; их армия насчитывала от 54[111] до 74[112] тысяч воинов. Сципион смог противопоставить этой внушительной силе 43 тысячи человек, существенную часть которых, правда, составляли иберы[113].

В сражении при Илипе Публий Корнелий осуществил сложный замысел. Несколько дней подряд он в одно и то же время выводил из лагеря войско, построенное в определённом порядке (легионеры в центре, иберы на флангах), но битву не начинал. Наконец, в решающий день он вывел армию раньше обычного и построенную по-новому: иберы в центре, а на флангах — римские легионы. Последние пошли на сближение с противником быстрее, чем центр. В результате лучшие части римлян атаковали наименее боеспособные части карфагенской армии (иберов и балеарцев), а ливийская пехота, занимавшая середину карфагенского боевого порядка, вынуждена была бездействовать, ожидая приближения иберов, сражавшихся за римлян. Тем не менее упорная схватка шла до полудня, пока у воинов карфагенской стороны, оставшихся в этот день без завтрака, не начали иссякать силы[114]. При этом Аппиан утверждает, будто на решающую атаку, принёсшую успех, римлян сподвиг личный пример проконсула[115].

Это описание, составленное в основном Полибием, не вполне ясно: так, историк ничего не сообщает о действиях сильной пунийской конницы; полное бездействие ливийской пехоты во время полномасштабного сражения на флангах выглядит не совсем правдоподобно. К тому же источники не сообщают о потерях римлян и о попытках Сципиона взять на следующий день лагерь, в котором укрылся противник. Возможно, победа далась римской армии высокой ценой[116]. Но в любом случае Публий Корнелий одержал полную победу. Карфагеняне ночью бежали из лагеря, но римляне их настигли и учинили резню, в которой спаслись только шесть тысяч воинов, организовавших оборону на высоком холме. Поскольку держаться здесь долго было нельзя, осаждённые начали переходить на сторону противника, и в конце концов Магон и Гасдрубал морем бежали в Гадес с горсткой людей. Теперь у карфагенян не осталось на Пиренейском полуострове каких-либо вооружённых сил, кроме гарнизона Гадеса[117].

Нумидийцы и иберы

Сам Сципион рассматривал победу при Илипе как перелом во всей войне. На поздравления своих подчинённых после очередной победы он ответил: «До сих пор карфагеняне воевали против римлян, теперь судьба дозволяет римлянам идти войной на карфагенян»[118]. Проконсул начал думать над переносом боевых действий в Африку. Он направил Лелия к царю масайсилиев Сифаксу, который раньше был союзником Рима, но перешёл на другую сторону. Когда посол получил предварительный положительный ответ, Сципион сам отправился к царю. Источники рассказывают, что две римские пентеры едва не погибли при случайной встрече с карфагенскими военными кораблями. В один день с Публием Корнелием к Сифаксу прибыл Гасдрубал, сын Гисгона, и враги возлежали рядом на пиру. Позже Гадрубал признался, что в дружеской беседе Сципион показался ему ещё опаснее, чем на поле битвы[119][120]. Публий Корнелий заключил с царём союзный договор, условия которого неизвестны[121].

Тем временем в Испании шла война с иберами, ранее изменившими союзу с Римом. Сципион возглавил осаду упорно оборонявшегося города Илитургис и довёл её до победы; всё население города в наказание было перебито. После этого крепость Кастулон сдалась без боя, и Публий Корнелий вернулся в Новый Карфаген организовывать поминальные игры в честь отца и дяди, тогда как Луций Марций подавлял последние очаги сопротивления[122].

Вскоре Сципион заболел, причём настолько серьёзно, что распространились даже слухи о его смерти. Это вызвало восстания недавно покорившихся иберов и мятеж части римской армии, расквартированной в Сукроне. Выздоровев, Публий Корнелий заманил мятежников в Новый Карфаген, где они были окружены войсками, сохранившими верность Риму. Главари бунтовщиков были немедленно казнены, а остальные покорились и получили прощение. Затем Сципион разбил в двух сражениях иберов. Их вожди Индибил и Мандоний тоже были помилованы[123][124].

В том же году Магон Баркид отправился из Испании в Лигурию, чтобы затем двинуться на соединение с братом, а жители Гадеса сразу после этого сдали город римлянам. В результате на территории Испании не осталось ни одного карфагенского воина. Ганнибал уже не мог больше рассчитывать на помощь со стороны Пиренеев, и это предрешило исход всей войны[125].

Последним успехом Сципиона в Испании стал его тайный союз с нумидийским царевичем Массиниссой, который возглавлял лёгкую конницу в составе карфагенских войск. Ещё при Бекуле римляне взяли в плен племянника Массиниссы Массиву. Сципион дал пленнику свободу, и это событие стало началом нового этапа в римско-нумидийских отношениях[126]. Перед отъездом в Италию Публий Корнелий встретился с царевичем, предприняв для этого далёкую поездку из Тарракона на юг. Источники сообщают о большой симпатии, которую почувствовали друг к другу участники встречи, и о благоговении Массиниссы перед молодым, но уже прославленным полководцем. Царевич поклялся служить Риму и лично Сципиону и выразил надежду на скорейший перенос войны в Африку[127][105].

Покидая Испанию, Публий Корнелий пошёл на большие уступки местным племенам, поскольку торопился в Рим до начала консульских выборов и хотел оставить провинцию полностью замиренной. Он не оставил гарнизоны в землях покорённых племён, не потребовал их разоружения и даже не взял заложников. Следствием этого стало восстание уже при преемниках Сципиона[128].

В историографии отмечают, что Публий Корнелий установил римское влияние в Испании исключительно за счёт установления личных отношений союза и дружбы с вождями отдельных местных племён и невмешательства римлян во внутренние дела общин. На начальном этапе и в условиях войны с Карфагеном это был единственно возможный вариант замирения обширного региона с крайне разнородным населением. Но в результате сенат фактически не контролировал Римскую Испанию, и все выгоды от обладания этими территориями получали до установления провинциального правления в 197 году до н. э. только Корнелии и их клиенты[129].

Консульство

В конце 206 года до н. э. Сципион вернулся в Италию и отчитался перед сенатом о своих успехах: он разбил четыре неприятельские армии и очистил от врага провинцию. Тем не менее «отцы» отказали ему в триумфе, сославшись на то, что победитель занимал экстраординарную магистратуру[125][130]; его заслуги были почтены только гекатомбой — принесением в жертву ста быков. В историографии это связывают с наличием в сенате сильной оппозиции Сципиону, которую возглавляли Квинт Фабий Максим и Квинт Фульвий Флакк[131][132].

В противоположность сенаторам народ встретил Сципиона с восторгом. Публий Корнелий стал всеобщим героем: целые толпы собирались у его дома и сопровождали его на Форум. От Сципиона ждали, что именно он, победив врага в Испании, перенесёт войну в Африку и добьётся, наконец, мира. В результате на выборах консулов на 205 год он одержал безоговорочную победу[133][134]. Его коллега Публий Лициний Красс Див, будучи верховным понтификом, не мог покидать Италию и поэтому получил в качестве провинции Бруттий, а Сципиону без жеребьёвки досталась Сицилия, рассматривавшаяся как плацдарм для высадки в Африке[135].

Идея такой высадки не могла не встретить сопротивление в сенате, а поэтому Публий Корнелий ещё до обсуждения попытался надавить на «отцов», дав им понять, что в случае отказа обратится к народному собранию. Тем не менее Квинт Фабий заявил, что в первую очередь надо разбить Ганнибала в Италии и что военные действия в Африке вообще сопряжены с непреодолимыми трудностями. Квинт Фульвий Флакк подверг критике демагогическую позицию Сципиона[136]. Г. Скаллард предположил, что противодействие этих политиков планам Публия Корнелия было связано с разными взглядами на цели войны: Фабий и Фульвий могли иметь в виду только оборону и вытеснение Ганнибала из Италии, тогда как Сципион добивался полного разгрома Карфагена[137]. Другие историки настаивают на отсутствии принципиальных разногласий и на обычной борьбе за должности и почести[138][132].

Народные трибуны потребовали от Публия Корнелия сделать окончательный выбор инстанции, которой он предоставит решение вопроса; тот выбрал сенат, и «отцы» всё-таки одобрили заморскую экспедицию, но не разрешили Сципиону провести воинский набор. Консул должен был вести на Карфаген только добровольцев и те подразделения, которые после поражения при Каннах были лишены права на возвращение в Италию до конца войны; на 205 год до н. э. они составляли два легиона[139][140][141].

Публий Корнелий набрал в Италии семь тысяч человек; это были в основном марсы, умбры, пелигны и сабиняне. Этрурия дала ему много продовольствия, лес для строительства флота, оружие и воинское снаряжение. Один только город Арретий дал три тысячи шлемов и столько же щитов, а также множество других необходимых для армии вещей[142]. С добровольцами консул переправился на Сицилию. Здесь он добился поддержки местного населения, вернув грекам имущество, утраченное во время военных действий[143][144]. Источники рассказывают, как Сципион снабдил триста своих отборных людей лошадьми, взяв последних у сицилийских аристократов в качестве откупа от военной службы[145][146].

Гай Лелий предпринял разведку боем — напал на африканское побережье и не только захватил добычу, но ещё и встретился с Массиниссой, который передал через него Сципиону просьбу высадиться поскорее и обещание предоставить вспомогательные конные отряды. Этот набег продемонстрировал уязвимость африканских владений Карфагена и наличие в этом регионе союзников Рима. Правда, Сифакс позже прислал письмо с требованием не высаживаться в Африке и с сообщением, что он поддерживает карфагенян, но содержание этого письма Сципион от всех скрыл[147].

Положение Сципиона и перспективы готовившейся экспедиции стали ещё более благоприятными, когда Публий Семпроний Тудитан (товарищ Публия Корнелия по Каннам) заключил мир с Македонией. Кроме того, жрецы-децемвиры «выяснили», что изгнать Ганнибала из Италии поможет Великая Матерь богов, которую поэтому «переселили» в Рим. Сторонники Сципиона использовали это для придания миссии Публия Сципиона сакрального характера. В апреле 204 года священный камень, считавшийся воплощением богини, привезли в Италию, где её встретил специально избранный «лучший муж в государстве» — Публий Корнелий Сципион Назика, двоюродный брат на тот момент уже проконсула[148][132].

Серьёзная угроза для похода и всей карьеры Сципиона возникла из-за города Локры в Бруттии, который войска Публия Корнелия отбили у Ганнибала. Размещённый в городе гарнизон во главе с легатом Квинтом Племинием начал такие бесчинства, что локрийцы обратились в римский сенат с жалобой. «Отцы» во главе с Квинтом Фабием начали расследование, по итогам которого Сципион мог даже лишиться властных полномочий, но в ходе ожесточённых дебатов последнее слово осталось всё же за союзниками Публия Корнелия во главе с Квинтом Цецилием Метеллом[149]. Квинт Племиний был признан основным виновником случившегося и отправился в тюрьму, где вскоре умер. В Сиракузы направили специальную сенатскую комиссию, которую возглавил один из Помпониев — или дядя, или двоюродный брат Сципиона[150]. Правда, были в ней ещё двое плебейских трибунов и плебейский эдил, которые должны были в случае необходимости арестовать проконсула, а если он уже отплыл в Африку — приказать ему возвращаться. Но комиссия осталась очень довольна уровнем подготовки экспедиции, и Публий Корнелий получил окончательное разрешение отправляться в заморскую экспедицию[151][152].

Африканская экспедиция

Кампании 204—203 годов до н. э.

Сципион отплыл от берегов Сицилии летом 204 года до н. э. уже в качестве проконсула[153] с армией, насчитывавшей от 15 до 35 тысяч солдат[154]. Высадка произошла недалеко от Утики[155]. Римляне, к которым присоединился Массинисса, разбили два карфагенских отряда, заняли несколько городов и попытались взять Утику, но её защитники отбили все штурмы. Вскоре подошли внушительные силы карфагенян и союзных с ними нумидийцев во главе с Гасдрубалом, сыном Гисгона, и Сифаксом (под их командованием было более 80 тысяч воинов), и Сципиону пришлось отступить на выступавшую в море голую косу. Там римская армия и зазимовала[156][157][158].

Сципион отплыл от берегов Сицилии летом 204 года до н. э. уже в качестве проконсула[153] с армией, насчитывавшей от 15 до 35 тысяч солдат[154]. Высадка произошла недалеко от Утики[155]. Римляне, к которым присоединился Массинисса, разбили два карфагенских отряда, заняли несколько городов и попытались взять Утику, но её защитники отбили все штурмы. Вскоре подошли внушительные силы карфагенян и союзных с ними нумидийцев во главе с Гасдрубалом, сыном Гисгона, и Сифаксом (под их командованием было более 80 тысяч воинов), и Сципиону пришлось отступить на выступавшую в море голую косу. Там римская армия и зазимовала[156][157][158].

В течение зимы Сципион вёл активные переговоры с Сифаксом и Гасдрубалом, притворно предлагая им мир. Его настоящей целью было усыпить бдительность противника и провести тщательную разведку; решающую роль при разработке плана нападения на вражеские лагеря сыграло известие о том, что карфагенские и нумидийские воины живут в жилищах, сделанных из дерева и тростника[159][160].

Весной 203 года до н. э., в одну из ночей, Сципион вывел из лагеря большую часть своих воинов. Половина римского войска во главе с Гаем Лелием выступила к лагерю Сифакса, вторая половина во главе с самим проконсулом — к лагерю Гасдрубала. Сначала Лелий поджёг нумидийские шалаши, а когда карфагеняне, увидев пожар, вышли из своих жилищ, чтобы помочь своим союзникам или просто посмотреть на это зрелище, воины Сципиона напали на них и подожгли и второй лагерь. Противник понёс ужасающие потери: по данным Ливия, от огромной армии осталось не более двух тысяч пехотинцев и пятисот всадников. Из римлян же почти никто не погиб[161].

В течение следующего месяца Сципион осаждал Утику. Гасдрубал и Сифакс собрали ещё одну армию в 30 тысяч воинов и сконцентрировали её на Великих Равнинах. Здесь Сципион атаковал врага. Его конница быстро обратила в бегство новобранцев, стоявших на флангах противника, и после этого сопротивление продолжал только четырёхтысячный отряд кельтиберов, практически полностью уничтоженный[162]. Одержав эту победу, Сципион разделил свою армию на две части. Сам он двинулся на Карфаген и без боя занял Тунет, так что от вражеской столицы римлян отделяли только три мили. Карфагеняне в ответ попытались уничтожить римский флот, стоявший у Утики; Публий Корнелий организовал оборону, так что римляне смогли отразить атаки, потеряв шестьдесят транспортных кораблей, но ни одного боевого[163][164].

Тем временем другая часть римской армии во главе с Гаем Лелием, подкреплённая конницей Массиниссы, двинулась вглубь Нумидии в погоню за Сифаксом. Царь масайсилиев собрал ещё одну армию, но потерпел поражение и был взят в плен. Союзники заняли его столицу и захватили его жену Софонисбу (дочь Гасдрубала, сына Гисгона), которую античные авторы считают виновницей перехода Сифакса на сторону Карфагена. Массинисса, когда-то помолвленный с Софонисбой, тут же на ней женился. Сципион, чтобы исключить вероятность союза Массиниссы с врагами Рима, приказал ему выдать жену как часть добычи; в результате Софонисба покончила с собой. Публий Корнелий уже на следующий день провозгласил Массиниссу царём Нумидии[165][166][167]. Сифакс же некоторое время находился при особе Сципиона, и поздние авторы сравнивали его положение с положением Крёза при Кире Великом[168]. Но вскоре Публий Корнелий отослал пленного царя в Италию, и тот умер в заключении.

Укрепив таким образом свои позиции в Африке, Сципион снова расположился лагерем под Тунетом. Карфагеняне сразу после битвы на Великих Равнинах направили Ганнибалу приказ вернуться из Италии, а теперь, чтобы протянуть время, предложили проконсулу начать переговоры о мире. Тот выдвинул условия: вывод войск из Италии и Галлии, отказ от Испании, выдача пленных, перебежчиков и беглых рабов, уменьшение военного флота до 20 кораблей, выплата контрибуции. Карфагеняне эти условия приняли и направили посольство в Рим для заключения мирного договора[169][170].

О дальнейших событиях два основных источника — Ливий и Аппиан — рассказывают по-разному. Согласно Ливию, римский сенат понял, что карфагеняне просто тянут время, и приказал Сципиону продолжать войну[171]; согласно Аппиану, сенат передал Публию Корнелию право вынести решение, и тот согласился заключить мир. Стороны обменялись послами[172], но тем временем карфагеняне напали на римскую эскадру, пострадавшую от бури, а потом ещё и оскорбили посланников Сципиона, так что перемирие было разорвано[173]. Примерно в те же дни в Африку вернулся Ганнибал. Военные действия возобновились уже в следующем, 202 году до н. э.

Зама

Единственным событием последнего года войны, о котором сообщают все основные источники, стала битва при Заме. Правда, у Фронтина есть сообщение об одной военной хитрости Сципиона. Вскоре после прибытия в Африку Ганнибала проконсул предпринял ряд обманных манёвров; карфагенский полководец собрал гарнизоны нескольких окрестных городов и попытался навязать врагу генеральное сражение, но Сципион уклонился от боя, а тем временем Массинисса занял города, оставшиеся без защиты[174]. В историографии это сообщение считается малодостоверным[175].

Единственным событием последнего года войны, о котором сообщают все основные источники, стала битва при Заме. Правда, у Фронтина есть сообщение об одной военной хитрости Сципиона. Вскоре после прибытия в Африку Ганнибала проконсул предпринял ряд обманных манёвров; карфагенский полководец собрал гарнизоны нескольких окрестных городов и попытался навязать врагу генеральное сражение, но Сципион уклонился от боя, а тем временем Массинисса занял города, оставшиеся без защиты[174]. В историографии это сообщение считается малодостоверным[175].

Накануне решающей битвы Сципион и Ганнибал встретились по инициативе последнего. Карфагенский полководец предложил мир на условиях отказа его города от Испании, Сицилии, Сардинии и Корсики. Публий Корнелий возразил на это, что римляне уже контролируют все эти территории и что договор должен быть заключён на более жёстких условиях, учитывая ещё и недавнее оскорбление послов. Встреча закончилась безрезультатно[176][177][178].

Решающее сражение Второй Пунической войны произошло, если верить Ливию, незадолго до римских Сатурналий[179], приходившихся на 17 декабря, но при этом источники не сообщают о каких-либо более ранних событиях этого года, так что сражение могло произойти и в начале лета[180][181].

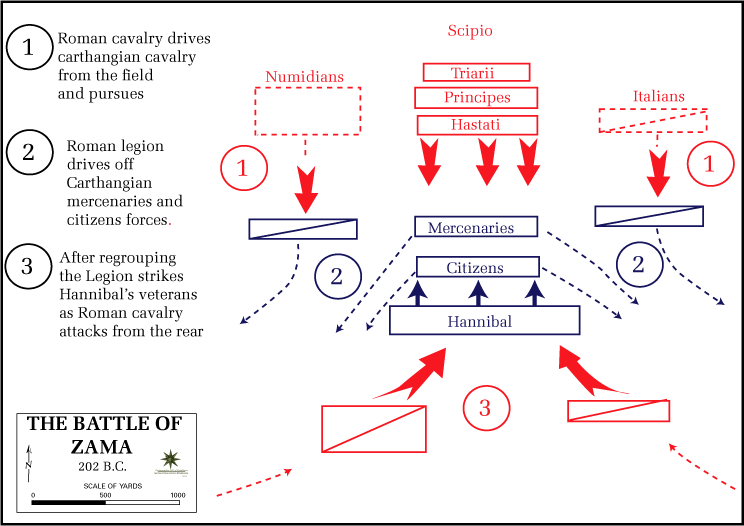

Вероятно, пехота у противников была примерно равной численности — около тридцати тысяч человек с каждой стороны. При этом у римлян был серьёзный перевес в коннице, а у Ганнибала — восемьдесят слонов. Для того, чтобы более эффективно с ними бороться, Сципион выстроил свои манипулы не в шахматном порядке, как обычно, а прямыми рядами, рассчитывая пропустить слонов по образовавшимся таким образом прямым коридорам. В остальном боевые порядки были традиционными: впереди гастаты, за ними принципы и триарии; по флангам стояла конница во главе с Лелием и Массиниссой. Ганнибал выстроил свою пехоту тоже в три линии, поставив впереди наименее опытные части, а позади — своих ветеранов[182][181].

Битва началась с атаки слонов. Они не смогли нанести заметный урон римским порядкам и в основном были уничтожены велитами, а часть их даже помяла собственную конницу на левом фланге. Римская кавалерия разбила конные части противника и пустилась их преследовать, оставив поле боя на значительное время.

После этого сошлись в битве пехотные порядки. Римские гастаты разбили первую боевую линию карфагенян, но та в своём отступлении не была пропущена второй линией, и её остаткам пришлось уходить на фланги. Карфагеняне остановили натиск гастатов и начали теснить их. Тогда Сципион провёл перестроение: гастаты немного отступили, а принципы и триарии выдвинулись на фланги, после чего атака была возобновлена. Вероятно, Ганнибал также двинул в бой свою третью линию, удлинив фланги. В этот момент битва достигла максимального ожесточения; возможно, карфагеняне даже брали верх и одержали бы победу, если бы конница Лелия и Массиниссы появилась на поле боя немного позже[183]. Но она всё-таки «каким-то чудом вовремя подоспела к делу»[184] и ударила в тыл пехоте Ганнибала.

После этого сошлись в битве пехотные порядки. Римские гастаты разбили первую боевую линию карфагенян, но та в своём отступлении не была пропущена второй линией, и её остаткам пришлось уходить на фланги. Карфагеняне остановили натиск гастатов и начали теснить их. Тогда Сципион провёл перестроение: гастаты немного отступили, а принципы и триарии выдвинулись на фланги, после чего атака была возобновлена. Вероятно, Ганнибал также двинул в бой свою третью линию, удлинив фланги. В этот момент битва достигла максимального ожесточения; возможно, карфагеняне даже брали верх и одержали бы победу, если бы конница Лелия и Массиниссы появилась на поле боя немного позже[183]. Но она всё-таки «каким-то чудом вовремя подоспела к делу»[184] и ударила в тыл пехоте Ганнибала.

Победа Сципиона была полной: при потерях убитыми от десяти[184] до двадцати пяти[185] тысяч человек карфагенская армия перестала существовать, так что сам Ганнибал, если верить Ливию, заявил совету в Карфагене, что проиграл не только сражение, но и всю войну[186][187].

Конец войны

После победы при Заме Сципион двинулся на Карфаген, причём сам он возглавил флот, а армию вёл пропретор Гней Октавий. Уже на подходе к городской гавани его встретило посольство, предложившее мир; Публий Корнелий назначил местом для переговоров Тунет. В последующие дни Сципион разгромил сына Сифакса Вермину (Ливий сообщает о 15 тысячах убитых[188]). В результате Карфаген потерял последнего союзника, и его положение стало ещё более плачевным. Но Публий Корнелий со своей стороны хотел поскорее заключить мир, пока в Африку не прибыл консул Тиберий Клавдий Нерон, рассчитывавший присвоить окончательную победу в войне. Позже Сципион заявлял, что именно Нерон и Лентул, тоже претендовавший на командование, помешали ему разрушить Карфаген[189][190]. Но в историографии рассказ об этом подвергают сомнению, так как искренние сожаления Публия Корнелия по такому поводу противоречили бы тем принципам внешней политики, которых он придерживался[191].

Проконсул выдвинул следующие условия: Карфаген сохранял за собой все владения в Африке и избавлялся от необходимости менять свои законы и содержать римские гарнизоны; но он терял право на самостоятельную внешнюю политику и должен был выдать весь свой военный флот, за исключением десяти трирем, заплатить контрибуцию в десять тысяч талантов серебром и вернуть Массиниссе все его наследственные владения, причём указать, что подлежит «возвращению», должен был сам нумидийский царь[192][193].

Карфагеняне приняли эти условия после бурного обсуждения в совете. Важная заслуга в этом принадлежала Ганнибалу, собственноручно стащившего с трибуны одного из сторонников продолжения войны. Карфагенское посольство отправилось в Рим, а летом 201 года до н. э. вернулось в Африку, где Сципион утвердил заключённый мирный договор[194].

Проконсул сжёг карфагенский флот прямо перед входом в городскую гавань, получил четыре тысячи освобождённых пленных, организовал казни выданных перебежчиков (италиков обезглавили, а римлян распяли), а потом вернулся в Рим. Здесь его ждал восторженный приём. Для того, чтобы продлить час своего торжества, Публий Корнелий ехал в Рим по суше от самого Регия и на всём пути его встречали ликующие толпы. Сципион отпраздновал великолепный триумф и получил агномен Африканский[195]; он стал первым римским полководцем, получившим своё прозвание в честь завоёванной страны. Согласно Полибию, его называли даже Сципионом Великим[196].

Между войнами (201—191 годы до н. э.)

По окончании войны Сципион стал самым влиятельным человеком Рима. Писатели времён принципата даже утверждали, будто ему предложили вечную диктатуру или вечный консулат, но Сципион отказался; эти рассказы, правда, не заслуживают доверия[190]. Ветераны армии Публия Корнелия в соответствии с сенатским постановлением получали по два югера земли за каждый год службы в Испании и Африке, и специальная аграрная комиссия, занимавшаяся наделением землёй, была сформирована из сторонников Сципиона. Равным образом большинство ведущих магистратур в течение большей части 190-х годов доставалось представителям «фракции» Публия Корнелия — как аристократам, так и «новым людям», сделавшим военную карьеру под его командованием. К числу последних принадлежали Гай Лелий, Квинт Минуций Ферм, Секст Дигитий. Сципион пользовался любовью простого народа и армии, большим весом в правящих кругах. К тому же он вернулся с войны очень богатым человеком[197]. Всё это дало ему «исключительное и в какой-то степени выходящее за рамки республиканских политических традиций влияние»[198].

В 199 году Публий Корнелий был избран цензором вместе с Публием Элием Петом, который поставил своего коллегу во главе списка сената. Цензоры не исключили ни одного человека из сената или из всаднического сословия и даже не вынесли ни одного порицания[199]. По истечении полномочий Сципион зажил частной жизнью, сосредоточившись на интеллектуальных занятиях, но при этом сохраняя влияние на государственные дела.

В 195 году до н. э. положение Сципиона пошатнулось. Публий Корнелий выступил в сенате против вмешательства во внутренние дела Карфагена, а именно — против требования о выдаче Ганнибала[200]. Но к нему не прислушались, и в Карфаген отправилось посольство, в составе которого был Гней Сервилий Цепион — один из военачальников, пытавшихся в последние годы Второй Пунической войны получить командование в Африке. Результатом стало бегство Ганнибала на Восток[201][202].

Ещё одним ударом по Сципиону стало избрание консулами на 195 год видного представителя «фракции» Фабиев Луция Валерия Флакка и его подопечного, «нового человека» Марка Порция Катона. С последним Сципион конфликтовал ещё во время Второй Пунической войны: Катон был квестором в ходе африканской экспедиции и резко осудил расточительность командующего, развращавшую, по его мнению, солдат[203][204]. В конце концов Сципион отправил Катона обратно в Италию, и тот «ссорился с ним потом всю жизнь»[205].

Избрание Марка Порция консулом стало важной победой политических противников Публия Корнелия, которые на этом не остановились: Катон получил в управление Ближнюю Испанию, хотя до этого весь регион контролировали Корнелии и их сторонники. Сципион благодаря усилению восточной угрозы в лице царя Антиоха III был избран консулом на следующий, 194 год до н. э. (его коллегой стал Тиберий Семпроний Лонг, чей отец двадцатью четырьмя годами ранее был коллегой отца Сципиона). В дальнейшем он, согласно Корнелию Непоту[206] и Плутарху[207], добивался наместничества в Испании, а согласно Ливию[208] — наместничества в Македонии, но в обоих случаях потерпел неудачу. В историографии есть мнения как о том, что обе версии правдивы, так и о том, что они исключают друг друга: Сципион мог полностью сосредоточиться на идее войны на богатом Востоке с очень сильным противником, а мог искать любого командования для того, чтобы обновить свою славу полководца. Но сенат сделал провинцией для обоих консулов Италию[209].

Катон с большой жестокостью подавил восстание в своей провинции, а по возвращении, несмотря на противодействие Публия Корнелия, добился от сената триумфа и подтверждения всех его распоряжений. В речах Марка Порция этого периода, вероятно, содержится скрытая полемика со Сципионом, которого оратор обвиняет в ведении войны ради добычи и славы[210]. Публий Корнелий же использовал своё консульство для организации семи колоний на побережье Южной Италии — возможно, для укрепления границ на случай высадки здесь Антиоха и Ганнибала[211]. Ещё одним его начинанием стало выделение сенаторам особых мест на играх, вызвавшее недовольство плебса и пошатнувшее популярность Сципиона[212].

В 193 году Сципион вместе с ещё двумя нобилями отправился с дипломатической миссией в Африку, чтобы рассудить территориальный спор между Карфагеном и Нумидией. Послы, «рассмотрев дело и выслушав спорящих, не сочли правыми или виноватыми ни тех, ни других и оставили всё как было», поскольку Риму в тот момент была выгодна нестабильность в Африке[213]. Таким образом, Публий Корнелий положил начало политике стравливания Нумидии с Карфагеном, ставшей традицией для Рима на последующие сорок лет[214].

Вернувшись в Рим, Сципион попытался укрепить свои позиции, поддержав на консульских выборах две кандидатуры — своего двоюродного брата Публия Корнелия Сципиона Назику, только что вернувшегося с победой из Испании, и своего лучшего друга Гая Лелия. Но оба они проиграли, несмотря на старания их покровителя. Ливий называет причиной тому зависть и «пресыщение великим человеком»[215]. К тому же у Рима появились новые герои — Тит Квинкций Фламинин, победивший Македонию (его брат Луций победил на этих выборах), Марцелл, разбивший галлов.

К концу того же года (193 до н. э.) относится очередное римское посольство к Антиоху, возглавленное Публием Виллием Таппулом[216]. Тит Ливий[217], а следом за ним Аппиан[218], Плутарх[219] и Зонара[220] сообщают со ссылкой на несохранившееся сочинение Гая Ацилия, что в составе этого посольства был и Сципион. Царь в это время «был занят войною в Писидии»[221], а римляне воспользовались вынужденным пребыванием в Эфесе, чтобы наладить контакты с Ганнибалом. Их целью было выяснить намерения Баркида и, возможно, добиться, чтобы Антиох меньше ему доверял. Сохранился рассказ об одной из встреч двух старых противников:

Рассказывают, что в Эфесе они встретились ещё раз, и когда они вместе прогуливались, Ганнибал шёл впереди, хотя почётное место более приличествовало Сципиону как победителю, но Сципион смолчал и шёл как ни в чём не бывало. А потом он заговорил о полководцах, и Ганнибал объявил, что лучшим из полководцев был Александр, за ним Пирр, а третьим назвал себя. И тут Сципион, тихо улыбнувшись, спросил: «А что бы ты сказал, если бы я не победил тебя?» — на что Ганнибал ответил: «Тогда бы не третьим, а первым считал я себя среди полководцев»

— Плутарх. Фламинин, 21.[219]

Предотвратить войну римлянам не удалось, но доверие Антиоха к Ганнибалу всё же уменьшилось[222].

Антиохова война

Открытое военное противостояние между Римом и Селевкидской державой началось уже в 192 году до н. э. Следствием этого стало избрание консулом на 191 год кузена Сципиона Африканского — Назики[223]. Второй консул, Маний Ацилий Глабрион, разбил Антиоха при Фермопилах и заставил бежать в Азию, но основные силы царя всё ещё были нетронуты и внушали римлянам страх. Поэтому на консульских выборах 191 года победили кандидаты Сципиона — Гай Лелий и Луций Корнелий Сципион[224] (почему сам Публий Корнелий не стал баллотироваться, неизвестно[225]).

Ход дальнейших событий не вполне ясен. Источники утверждают, что оба консула претендовали на Грецию в качестве провинции и что решающим фактором стало обещание Сципиона Африканского стать легатом при своём не слишком опытном и не слишком способном брате. Существуют три версии случившегося. Согласно Ливию, Лелий, имевший более сильную поддержку в сенате, предложил не проводить жеребьёвку, а предоставить решение сенаторам. Именно тогда Публий Сципион сделал своё заявление, и сенат решил дело в пользу братьев[226]. Согласно Валерию Максиму, жеребьёвка всё же проводилась, и заветный жребий выпал Гаю, но Сципион Африканский, хотя и «теснейшим образом связанный с Лелием», дал своё обещание для того, чтобы убедить сенат забрать Грецию у его друга и отдать брату[37]. Наконец, согласно одной из филиппик Цицерона, жребий выпал Луцию, но в сенате возникла оппозиция такому назначению, поскольку Луций Сципион считался малоспособным человеком. Тогда-то Публий и счёл необходимым «оградить семью от этого бесчестья»[227].

В историографии подвергают эти сообщения сомнению: Лелий был обязан всеми своими успехами покровительству Сципиона, он не мог иметь серьёзной поддержки в сенате, его дружба со Сципионом была очень близкой и никогда не подвергалась сомнению. Возможно, он просто отказался от Греции в пользу своего коллеги[227].

Братья Сципионы набрали в Италии восемь тысяч пехотинцев и 300 всадников; кроме того, не менее четырёх тысячи ветеранов Второй Пунической войны добровольцами вступили в армию, как только узнали, что в походе примет участие Сципион Африканский[228]. Во главе 13-тысячного войска Публий и Луций Корнелии высадились в Аполлонии и двинулись через Эпир в Фессалию. К возглавлявшему авангард Публию обратились с просьбой о мире союзники Антиоха этолийцы; Сципион их обнадёжил, но его брат-консул заявил послам, что те должны или капитулировать, или выплатить контрибуцию в тысячу талантов. В конце концов этолийцы получили шестимесячное перемирие, и на этом боевые действия в Греции закончились[229][230].

Присоединив к своим силам два легиона Глабриона, осаждавшие до этого Амфиссу, Сципионы двинулись к Геллеспонту. Филипп V Македонский, чьё царство ослабело после недавнего разгрома, «провёл их через Фракию и Македонию по тяжёлой дороге на собственные средства, доставляя продовольствие, прокладывая дороги и на труднопроходимых реках наводя мосты и разбивая нападающих фракийцев, пока не довёл их до Геллеспонта»[231]. Тем временем флоты союзников Рима — Пергама и Родоса — одержали серию побед над адмиралами Антиоха, так что царь продолжил отступление, а римская армия смогла без помех переправиться в Азию. Правда, Публий Корнелий задержался на месяц на европейском берегу из-за своих обязанностей салия[232].

Антиох, не ожидавший такого развития событий, предложил римлянам мир на условиях его ухода из Ионии и Эолиды, но те потребовали отказа от всех земель до Тавра и выплаты контрибуции. Царский посол Гераклид попытался достичь тайной договорённости с Публием Корнелием: последнему было обещано, что его сын Луций, ранее попавший в плен при не вполне ясных обстоятельствах, будет отпущен без выкупа, и что сам Сципион получит столько денег, сколько пожелает[233]. Но Сципион ограничился благодарностью за освобождение сына и советом «согласиться на всякие условия и ни в каком случае не воевать против римлян»:

«Являться с предложением мира на равных условиях теперь, когда царь не помешал нашим войскам вступить в Азию, дал себя не только взнуздать, но и оседлать, значит наверное потерпеть неудачу и обмануться в ожидании».

— Полибий. Всеобщая история XXI, 15.[234]

Получив такой ответ, Антиох рискнул дать римлянам большое сражение. Решающая битва этой войны произошла зимой 190/189 годов до н. э. у города Магнесия. Ливий говорит о 60-тысячной армии царя[235], Аппиан — о 70-тысячной[236]; правда, эти данные могут быть преувеличением[237]. У Сципионов было 30 тысяч воинов, включая сильные вспомогательные отряды пергамцев и ахейцев, а также африканские слоны, которые, впрочем, были оставлены в резерве: они были явно слабее, чем индийские слоны в армии Антиоха[238].

Сражение началось с большого успеха римлян. Стоявшая на их правом фланге конница во главе с царём Пергама Эвменом II обратила в бегство боевые колесницы противника, а потом разгромила весь левый фланг Антиоха. Занимавшая центр царской армии фаланга оказалась под ударом со всех сторон и несла потери, но не могла атаковать. В то же время сам царь, командовавший конницей на правом фланге, одерживал победу на своём участке: встретив слабое сопротивление, он прорвался до римского лагеря, но взять его не смог. Когда римляне перебросили сюда подкрепления, Антиох, узнавший о положении дел в центре и на левом фланге, бежал с поля боя[239][240]. Ливий сообщает о якобы 53 тысячах убитых, из которых римлян и пергамцев было всего 349 человек[241].

Согласно Ливию[242] и Аппиану[243], Публий Корнелий во время этой битвы был болен и находился в Элее, назначив советником брату Гнея Домиция Агенобарба. Но Т. Бобровникова подвергает это сомнению, ссылаясь на упоминавшийся ранее отказ римского командования предпринимать что-либо без Сципиона Африканского, на свидетельство Фронтина о том, что именно Публий Корнелий выбрал место для битвы, и на выступление Назики, текст которого приводит тот же Ливий:

«Чтобы величие и блеск такого легата не затмили там славы консула, как нарочно, случилось, что в тот самый день, когда Луций Сципион при Магнесии победил Антиоха в открытом бою, Публий Сципион был болен и находился в Элее на расстоянии нескольких дней пути».

— Тит Ливий. История Рима от основания города ХХХVIII, 58, 9.[244]

Таким образом, Публий Корнелий мог формально самоустраниться, продолжая при этом руководить[245]. Правда, Б. Лиддел Гарт пишет, что, судя по тому, как шло сражение, римлянам «явно не хватало тактического мастерства Сципиона Африканского»[246].

Сразу после разгрома Антиох попросил мира. Условия царским послам огласил Публий Корнелий, потребовавший того же, что и сразу после высадки в Азии: отказа Антиоха от земель за Тавром, выплаты контрибуции в пятнадцать тысяч талантов и выдачи ряда врагов Рима, включая Ганнибала. Царь был вынужден согласиться. Окончательный договор был подписан уже в 188 году в Апамее. Сципионы же совершили поездку по Эгеиде, посетив самые знаменитые города на западе Малой Азии, Крит и Делос[247], а потом вернулись в Рим. Здесь Луций Корнелий добился агномена Азиатский, чтобы сравняться с братом, и постарался организовать более великолепный триумф, чем тот, что был отпразднован после мира с Карфагеном[248].

Сразу после разгрома Антиох попросил мира. Условия царским послам огласил Публий Корнелий, потребовавший того же, что и сразу после высадки в Азии: отказа Антиоха от земель за Тавром, выплаты контрибуции в пятнадцать тысяч талантов и выдачи ряда врагов Рима, включая Ганнибала. Царь был вынужден согласиться. Окончательный договор был подписан уже в 188 году в Апамее. Сципионы же совершили поездку по Эгеиде, посетив самые знаменитые города на западе Малой Азии, Крит и Делос[247], а потом вернулись в Рим. Здесь Луций Корнелий добился агномена Азиатский, чтобы сравняться с братом, и постарался организовать более великолепный триумф, чем тот, что был отпразднован после мира с Карфагеном[248].

Судебные процессы

Сципион Африканский отсутствовал в Риме почти два года (лето 190 — весна 188 годов до н. э.). За это время его враг Катон успел выступить с обвинениями против Квинта Минуция Терма и Мания Ацилия Глабриона, принадлежавших к «фракции» Корнелиев: первый был обвинён в жестоком обращении с союзниками и во лжи насчёт побед в войне, второй — в присвоении части добычи. Тот факт, что обвинительных судебных приговоров не было, может говорить о неустойчивом равновесии между противоборствующими политическими группировками; при этом группировка Катона продолжала усиливаться — во многом благодаря отсутствию Сципионов[249]. Вероятно, именно Марка Порция и его сторонников имеет в виду Ливий[250], когда пишет в связи с отчётом Луция Корнелия о своих победах, что иные утверждали, «будто эта война больше наделала шуму, чем потребовала трудов, — ведь она решилась одним сражением, и цветок славы за эту победу был уже сорван при Фермопилах»[251].

Уже в 187 году до н. э. начались судебные процессы против братьев Сципионов. Источники не дают единой достоверной картины этих событий: единственный сохранившийся полноценный рассказ о процессах принадлежит Ливию, опиравшемуся на Валерия Анциата, который в целом не заслуживает доверия из-за особенностей его стиля. Другие писатели (Полибий, Авл Геллий, Валерий Максим) сосредоточились на описании отдельных ярких эпизодов, в значительной степени противоречащих версии Анциата[252][250]. Большинство исследователей считают второй вариант традиции более достоверным[198].

«Первым актом сципионовской драмы»[253] стал запрос народных трибунов Петилиев (или только одного Петилия — Квинта[254]) о судьбе 500 талантов, которые Луций Корнелий Сципион получил от Антиоха в качестве первой части контрибуции. Согласно Ливию[255], некое расплывчатое обвинение на эту тему было адресовано Публию Корнелию, но Валерий Максим сообщает[256], что трибуны потребовали отчёта об этих деньгах у Луция Корнелия; в историографии отдают предпочтение второму варианту[257][258][259][253]. При этом источники сходятся во мнении, что Петилии действовали по наущению Катона[260][261][262].

Полибий упоминает сумму не в 500 талантов, а в три тысячи[263], явно имея в виду деньги, которые Антиох должен был выплатить после ратификации мира и которые, видимо, попали в руки Гнея Манлия Вульсона. Последний, вернувшийся с Востока незадолго до выступления Петилиев, едва не лишился триумфа из-за обвинений собственных легатов. Исходя из этого, в историографии делаются предположения, что именно легаты Вульсона могли стать инициаторами разбирательства о «деньгах Антиоха», в котором Гней Манлий мог быть вначале даже основным фигурантом; последнего Катон тоже мог считать своим врагом[264][253].

Как только трибуны выступили против Сципиона Азиатского, в дело вмешался его брат. Ответ Сципиона Африканского на подозрения в финансовой нечистоплотности стал полной неожиданностью для всех:

…Кто-то в сенате потребовал от него отчёта в употреблении денег, которые он получил от Антиоха перед заключением мира на уплату жалованья войску. Публий отвечал, что отчёт у него есть, но что он не обязан отчитываться перед кем бы то ни было. Когда противник настаивал и требовал представить счета, Публий попросил брата принести их. Книга была доставлена. Тогда Публий протянул её вперёд и на глазах у всех изорвал, предложив своему противнику восстановить отчёт по отрывкам, а прочих спросил, почему они так доискиваются отчёта о том, каким образом и кем израсходованы три тысячи талантов, между тем не спрашивают, каким образом и через кого поступили к ним те пятнадцать тысяч талантов, которые получены ими от Антиоха, равно как и о том, каким образом они сделались обладателями Азии, Ливии, а также Иберии. Все сенаторы оцепенели от этих слов, и требовавший отчёта замолк.

— Полибий. Всеобщая история XXIII, 14.[4]

Этот рассказ Полибия повторяют Авл Геллий[265] и Валерий Максим[256].

Положение братьев Корнелиев вследствие этого поступка Публия только ухудшилось: Луций потерял возможность оправдаться, а конфликт между братьями и их политическими противниками продолжал углубляться[266]. Вероятно, уже демонстративное уничтожение счётной книги говорит о том, что сенат был настроен против Сципионов, и последние не рассчитывали на беспристрастное рассмотрение дела[267].

Данные о последующих событиях расходятся: согласно Анциату и Ливию, Петилии добились назначения сенатом комиссии для расследования дела о «деньгах Антиоха», которую возглавил один из преторов — Квинт Теренций Куллеон. Согласно Авлу Геллию, этим делом занимался народный трибун Гай Минуций Авгурин. Оба автора пишут о присуждении Сципиону Азиатскому крупного денежного штрафа; при этом Авл Геллий утверждает, что Публий обратился к прочим восьми трибунам с просьбой защитить его брата от насилия (Минуций требовал выставить поручителей, угрожая тюрьмой), но те фактически ответили ему отказом, и только последний, десятый трибун — Тиберий Семпроний Гракх — наложил вето на решение своего коллеги, хотя и был «из-за многочисленных разногласий по государственным вопросам злейшим врагом Публия Сципиона Африканского»[268]. В историографии ведётся дискуссия о том, какая из двух версий ближе к истине[269].

В дальнейшем Луцию пришлось выплачивать штраф. Ливий сообщает, что Публий Корнелий был направлен сенатом в Этрурию в качестве легата[270], но российский историк В. Квашнин предположил, что у Сципиона была другая миссия, неправильно интерпретированная Анциатом: возможно, он собирал деньги для уплаты штрафа с местной клиентелы Корнелиев и Помпониев[271]. Сомнительной считают информацию об этом назначении и другие историки[272].

Следующие несколько лет были наполнены закулисной борьбой. Чтобы улучшить своё положение, Сципионы поддержали Гнея Манлия Вульсона, добившегося триумфа, и провели от имени Луция Корнелия игры. Но Катон был заинтересован в окончательном разгроме сципионовой группировки, поскольку это должно было помочь ему в завоевании цензорской должности. На этот раз он нанёс удар непосредственно по Публию Корнелию: народный трибун Марк Невий обвинил последнего во взяточничестве и измене (184 год до н. э.)[273]. Невий «заявил, что Сципион получил взятку от царя Антиоха за то, что мир между ним и римским народом был заключен на снисходительных условиях, и предъявил некоторые другие обвинения»[274].

Судя по сообщениям Авла Геллия и других авторов, обвинения Невия были не слишком конкретными и не подкреплялись какими-либо убедительными доказательствами. В этой ситуации суд должен был превратиться в выяснение того, кто из противоборствующих сторон — Сципион Африканский или Катон — имеет больший общественный вес; Сципион, вероятно, был уверен в том, что его заслуг достаточно, чтобы продемонстрировать всю абсурдность обвинения[275].

В суд Публий Корнелий явился, вопреки римским обычаям, в праздничной одежде, в сопровождении большой толпы друзей и клиентов. На рострах он возложил себе на голову венок триумфатора и произнёс речь, в которой ничего не сказал по сути дела; основной темой стала годовщина битвы при Заме, пришедшаяся на этот день (одни историки считают это случайным совпадением[257], другие видят здесь результат содействия Сципиону претора Публия Корнелия Цетега[276]). Сципион сказал:

Я вспоминаю, квириты, что сегодняшний день — это день, в который я одержал верх на земле Африки в великой битве над пунийцем Ганнибалом, злейшим врагом вашей державы, и добыл вам мир и замечательную победу. Так не будем же неблагодарны к богам; я думаю, мы оставим этого бездельника [Невия] и отправимся прямо на Капитолий, где воздадим благодарность Юпитеру Всеблагому и Величайшему.

— Авл Геллий. Аттические ночи IV, 18, 3-4.[277]

С этими словами Публий Корнелий двинулся к Капитолию. «Вслед за Сципионом отвернулось от обвинителей и двинулось за ним всё собрание, так что наконец даже писцы и посыльные оставили трибунов. С ними не осталось никого, кроме рабов-служителей и глашатая, который с ростр выкликал обвиняемого»[278]. Таким образом, судебное заседание было сорвано, но сразу после него Сципион Африканский покинул Рим. Это можно расценивать как признание им поражения[279] или даже как признак того, что реакция народного собрания на заявление Сципиона о завоёванной им победе была не столь восторженной, как это описывает традиция[280]. Публий Корнелий удалился в своё поместье под Литерном, вероятно, опасаясь возобновления судебного процесса, и здесь провёл последний год своей жизни.

Последний год жизни

Сципион поселился на своей вилле в северной части Кампании, недалеко от города Литерн. Больше его в суд не вызывали (возможно, процесс не возобновили под давлением общественного мнения[257]), так что Публий Корнелий мог жить спокойно. Валерий Максим пишет, что однажды на вилле появилась банда разбойников; Сципион готовился организовывать отпор непрошеным гостям, но те бросили оружие и, подойдя к дверям, объяснили хозяину, «что пришли к нему не с тем, чтобы лишить его жизни, но удивляться его храбрости». Тогда Публий Корнелий приказал впустить разбойников. Они вошли с большим почтением, поцеловали Сципиону руку и оставили дары[281].

Если верить Сенеке, Публий Корнелий в изгнании своими руками возделывал землю[282]. Луций Анней посетил однажды виллу Сципиона и оставил своё описание:

Я видел усадьбу, сложенную из прямоугольных глыб, стену, окружающую лес, башни, возведённые с обеих сторон усадьбы как защитные укрепленья, водохранилище, выкопанное под всеми постройками и посадками, так что запаса хватило бы хоть на целое войско; видел и баньку, тесную и тёмную, по обыкновению древних.

— Сенека. Нравственные письма к Луцилию, 85, 4.[283]

Валерий Максим сообщает, что в последние годы жизни Публий Корнелий находился в связи с рабыней. Его жена знала об этом, но терпеливо переносила измену[284]. Тем временем здоровье Сципиона ухудшалось, и в 183 году до н. э., в возрасте пятидесяти двух лет, он скончался — если верить некоторым источникам, в один год с Ганнибалом («как будто судьба пожелала соединить кончины двух величайших мужей») и ещё одним выдающимся полководцем, ахейцем Филопеменом[285].

Сципион завещал не хоронить его в Риме. Поэтому его тело упокоилось не в родовой усыпальнице у Капенских ворот, а в Литерне. На надгробной плите, согласно воле Публия Корнелия, было начертано: «Неблагодарное отечество, да оставит тебя и прах мой»[286].

Литературная деятельность

Сципион написал письмо царю Македонии Филиппу V, где подробно рассказал о взятии Нового Карфагена (царь интересовался этим событием во время встречи в 190 году). Известно, что это письмо читал Полибий, который мог найти или черновик в фамильном архиве Сципионов, или подлинник в архиве Антигонидов[287].

До времён Тита Ливия сохранилась речь Сципиона, в заголовке которой «названо имя народного трибуна Марка Невия, но в самой речи имя обвинителя не упоминается: он называет его то плутом, то пустомелей». Правда, Ливий не был уверен полностью, что речь действительно принадлежала Публию Корнелию[288]. Во времена Авла Геллия существовал текст речи Сципиона против Невия, подлинность которого тоже оспаривалась[289]. При этом Цицерон недвусмысленно заявляет, что Сципион ничего не написал, так что не осталось «ни писаных произведений его ума, ни плодов его досуга, ни даров его уединения»[290]. В другом трактате Цицерон цитирует слова Сципиона «Что за невежа Невий!», называя их «суровыми»[291].

Личность

Внешний вид и общая характеристика

Сципион был очень красив[292]; по словам Элиана, он считался самым красивым среди римлян, занимая то же положение, что Алкивиад у греков[293]. Публий Корнелий носил длинные волосы, которые очень ему шли[48]. Подражая ему, римские аристократы начали носить перстни с геммами[294].

Людей, окружавших Сципиона, восхищали его проницательный ум, осторожность и трудолюбие; эти качества подчёркивает в своём герое Полибий, предостерегавший от того, чтобы считать Публия Корнелия баловнем судьбы[295]. Сципион отличался особым умением выставлять напоказ свои достоинства[296], а его приветливость, щедрость и великодушие снискали ему огромную популярность у народа и армии[90]. В то же время Публий Корнелий не отличался умеренностью и скромностью: «Как человек благородного воспитания и вкуса, Сципион не любил помпу и лесть, но рассчитывал на признание своего величия. Хороший тон нарушали вспышки крутого высокомерия»[297]. Известен его ответ коринфянам, захотевшим поставить ему статую рядом с изваяниями других полководцев: «Я не охотник до конного строя»[298].

Сципион очень любил женщин[299][284]. Отличался большой симпатией к греческой культуре. Во время своего пребывания в Сиракузах в 205 году он посещал театры и палестры, окружил себя греческими интеллектуалами, ходил в эллинской одежде[203][300]. В эпизоде накануне битвы при Заме, когда Публий Корнелий приказал показать пойманным карфагенским лазутчикам свою армию, а затем отпустил их к Ганнибалу[301][302], исследователи видят попытку «воспроизвести» соответствующее место из Геродота[303][304]. Знакомство Сципиона с греческой культурой и историей видно и из того факта, что лучшими полководцами он считал правителей Сиракуз Дионисия Старшего и Агафокла, сражавшихся с карфагенянами[305].

Обобщающую характеристику личности Сципиона Африканского дал Моммзен:

В этой привлекательной личности героя было какое-то особое очарование; она была окружена ослепительным ореолом того радостного и уверенного в самом себе воодушевления, которое распространял вокруг себя Сципион частью из убеждений, частью искусственно. У него было достаточно пылкой фантазии, чтобы согревать сердца, и достаточно расчётливости, чтобы во всём подчиняться требованиям благоразумия; ...он стоял выше народа и столь же вне его; это был человек слова, непоколебимого, как утес, с царственным складом ума, который считал за унижение для себя принятие обыкновенного царского титула, но вместе с тем не понимал, что конституция республики связывала также и его; он был так уверен в своём величии, что не знал ни зависти, ни ненависти, снисходительно признавал чужие заслуги и прощал чужие ошибки; он был отличным военачальником и тонким дипломатом без того отталкивающего отпечатка, которым обыкновенно отличаются обе эти профессии; с эллинским образованием он соединял чувства настоящего римского патриота, был искусным оратором и приятным в обхождении человеком и потому привлекал к себе сердца…

— Моммзен Т. История Рима. Ростов н/Д., 1997. Т. 1. С. 497.[306]

«Сципионова легенда»

В античной традиции существует целый комплекс свидетельств о наличии особой связи между Сципионом и богами: «Все его планы складывались при участии божественного вдохновения»[3]. Существует предположение, что ядро так называемой «Сципионовой легенды» сформировалось ещё при жизни её героя благодаря определённым особенностям его поведения и высказываний[307]. При этом Полибий и Ливий высказывали уверенность в том, что Публий Корнелий, не чувствуя какое-либо «божественное вдохновение», целенаправленно его симулировал ради своей карьеры и лучшего контроля над войском и союзниками: «Он убедил толпу, что действует, повинуясь сновидениям и ниспосланным с неба знамениям», и умело укреплял связанную с его личностью веру в чудесное[308][3]. Т. Бобровникова уверена, что Полибий и Ливий ошибаются, и ссылается в подтверждение этого на религиозность римского общества той эпохи в целом и семейства Сципионов в частности[309].

Вторая точка зрения восходит к Варрону, считавшему, что Сципион был искренне верующим человеком, и давшему его видениям и голосам толкование в духе пифагорейства и платонизма[310].

«Легенда» начинается с сообщений о чудесном рождении Публия Корнелия. Источники утверждают, что его мать долго не могла забеременеть, но потом на её ложе увидели огромного змея, а на десятый месяц после этого родился мальчик[311][312]. Этого змея, который однажды появился в постели младенца и обвил его своим телом, не нанеся никакого вреда, вероятно, позже[313] отождествили с Юпитером[314][315], причём Валерий Максим связывал появление таких слухов с привычкой Сципиона перед важными делами проводить много времени в храме Юпитера Капитолийского[316].

Об этих визитах в храм, совершавшихся, как правило, ночью, сообщают и другие писатели: «Сципион Африканский имел обыкновение на исходе ночи, прежде чем рассветёт, приходить на Капитолий, приказывал открыть святилище Юпитера и там надолго оставался в одиночестве, словно бы советуясь с Юпитером о государственных делах». При этом свирепые капитолийские собаки на него не лаяли[317][318].

Полибий рассказывает о двух вещих снах, которые Сципион, по словам греческого историка, выдумал. В первом из них, рассказанном Помпонии, Публий Корнелий якобы увидел, как его и брата выбирают эдилами[46]. Содержание второго он рассказал своим солдатам в 209 году под Новым Карфагеном: Нептун в этом сне явился проконсулу и пообещал ему свою помощь при штурме. В обоих случаях Полибий даёт рациональное обоснование выдумкам Сципиона: последний хотел баллотироваться в эдилы вместе с Луцием, чтобы помочь ему занять должность, но был ещё слишком юн и стремился как-то убедить мать в обоснованности такого шага; в Испании же он знал о регулярном отливе, открывающем доступ к уязвимой части укреплений Нового Карфагена, и хотел воодушевить солдат, выдав это за проявление поддержки бога. В историографии первый рассказ считается явным вымыслом[319][320]; второй сюжет является предметом научной дискуссии[321].