Сыма Цянь

| Сыма Цянь | |

| 司馬遷 / 司马迁 | |

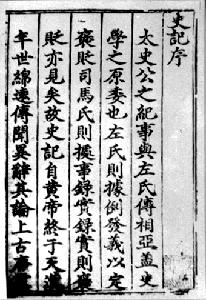

современное изображение Сыма Цянь | |

| Дата рождения: | |

|---|---|

| Место рождения: | |

| Дата смерти: |

ок. 86 г. до н. э. |

| Научная сфера: | |

| Известен как: |

создатель «Ши-цзи» |

| Сыма Цянь | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| традиционный китайский: | 司馬遷 | ||||||||||||

| упрощённый китайский: | 司马迁 | ||||||||||||

| |||||||||||||

| Zichang | |||||||||||||

| трад.: | 子長 | ||||||||||||

| упр.: | 子长 | ||||||||||||

| |||||||||||||

Сыма Цянь (кит. трад. 司馬遷, упр. 司马迁, пиньинь: Sīmǎ Qiān; родился в 145 или ок. 135 г. до н. э., умер ок. 86 г. до н. э.) — потомственный историограф династии Хань, писатель, астроном. Известен как создатель «Ши-цзи» — грандиозного труда, описывающего историю Китая от мифических родоначальников и до современных Сыма Цяню времён.

Содержание

Биография

Существуют различные версии относительно того, какой год считать датой рождения Сыма Цяня. Сам историограф не обозначал конкретной даты в своих сочинениях, говоря лишь о примерном периоде и о месте рождения. В свою очередь, имеющиеся косвенные данные на этот счёт довольно противоречивы и неконкретны, что также затрудняет датировку. В сочинении «Бо-у джи», к примеру, указывается, что Сыма Цянь был принят на должность «на третьем году в шестом месяце в день и-мао», что соответствует 107 году до н. э., в возрасте 28 лет — то есть родился он в 135 году до н. э. С другой стороны, один из ранних комментаторов «Ши-цзи» Чжан Шоу-цзе писал, что в 103 году до н. э. Сыма Цяню было уже 42 года (что, в свою очередь, дает 145 год до н. э.). Научные дискуссии сосредоточиваются главным образом на этих двух датах, хотя выдвигались и иные версии. У каждой из точек зрения есть свои аргументы: к примеру, в пользу 135 года говорит одно из писем историографа, написанное, по оценкам специалистов, в 93 или 91 году до н. э. и гласящее, что Сыма Цянь на тот момент прослужил при дворе более 20 лет (а известно, что на службу туда он поступил спустя некоторое время после двадцатилетия). Что касается 145 года до н. э., то, например, Чэн Цзинь-цзао приводит в доказательство слова историка, увязывающие его детство с моментом переселения его отца в столицу — 140 годом[1].

Отец Сыма Цяня, Сыма Тан, был историографом при императоре У (Хань У-ди): в его обязанности входило заведование императорской библиотекой и наблюдения за календарём. Под влиянием отца Сыма Цянь уже к десяти годам изучил древние сочинения. Его учителями были известные конфуцианцы Кун Аньго (孔安國 / 孔安国) и Дун Чжуншу (董仲舒). В 20 лет при родительской поддержке он отправился в путешествие по владениям Хань с целью сбора местных исторических свидетельств, преданий и легенд. Его путешествие, ставшее возможным благодаря политической стабильности империи Хань, охватило территорию современных провинций Шаньдун, Юньнань, Хэбэй, Цзянсу, Цзянси и Хунань.

По возвращении он был назначен в качестве сопровождающего при императорских инспекционных экспедициях. В 110 до н. э., в возрасте 35 лет, Сыма Цянь был послан в военную экспедицию против западных «варваров», однако весть о смертельной болезни отца заставила его вернуться в столицу. Сыма Тан завещал сыну завершить его исторические исследования. Сыма Цянь взялся за эту работу в 109 до н. э. В 105 до н. э. он был избран одним из учёных, призванных провести реформу календаря. Как чиновник высшего ранга он также выполнял функции советника при императоре.

В 99 до н. э. Сыма Цянь оказался замешан в деле Ли Лина (李陵) и Ли Гуанли (李廣利), двух полководцев, обвинявшихся в провале кампании против хунну. В качестве обвинителя выступил сам государь, а Сыма Цянь, единственный во всём чиновничьем корпусе, осмелился подать голос в защиту обвиняемых. Император приговорил Сыма к смертной казни. В качестве альтернативы, согласно законам того времени, приговорённому предлагались откуп или кастрация. За неимением денег, мучась позором и связанный долгом перед отцом, Сыма Цянь выбирает последнее.

О последних годах жизни учёного известно мало, точная дата смерти Сыма Цяня также доподлинно не установлена. Некоторые исследователи предполагали, что он даже не успел завершить работу над «Историческими записками», однако изучение автобиографии историка впоследствии опровергло эту версию[1].

Наследие

Новаторство историографического подхода Сыма Цяня заключается в том, что он выходит за пределы «придворной» истории династического характера. Эта форма была заложена ещё до него и, естественно, продолжала существовать: см. Тунши (通史), Всеотражающее зерцало (資治通鑑, Цзычжи Тунцзянь). Официальная история династии Хань, Ханьшу (漢書), была написана Бань Гу (班固) в I в. н. э.: она оформлена по династическому принципу и преследует более узкие задачи.

Новаторство историографического подхода Сыма Цяня заключается в том, что он выходит за пределы «придворной» истории династического характера. Эта форма была заложена ещё до него и, естественно, продолжала существовать: см. Тунши (通史), Всеотражающее зерцало (資治通鑑, Цзычжи Тунцзянь). Официальная история династии Хань, Ханьшу (漢書), была написана Бань Гу (班固) в I в. н. э.: она оформлена по династическому принципу и преследует более узкие задачи.

Ранние летописи доханьского периода характеризуются стремлением их авторов лишь зафиксировать события, не давая им какой-либо интерпретации. Вопрос об исторических зависимостях и закономерностях тогда ещё не был поставлен. Отчасти это было связано с тем, что проведение такого анализа становится возможным лишь по мере накопления определенного объёма сведений. Сыма Цянь оказался первым в Китае и одним из первых (наряду с Полибием) в мире, кто предпринял попытку систематизировать исторические данные, обобщить их и сделать определённые выводы. Следует, впрочем, заметить, что хотя труды Полибия и Сыма Цяня схожи, есть и черты, которые существенно отличают их друг от друга.

Если исторический труд Полибия сосредоточен на обобщении небольшого по длительности периода в существовании нескольких стран, то в исследовании Сыма Цяня рассмотрена вся история Китая от мифических времен и до II века до н. э., что в сумме составляет не менее двух тысяч лет. В книге придворного историографа насчитывается 130 глав и более 500 тысяч иероглифов — чрезвычайно объёмный труд, не имевший аналогов и прецедентов в современной ему науке. Развитие китайской историографии фактически вступило в новую фазу с появлением «Исторических записок»; возрос интерес к исторической науке, её позиции укрепились[1].

Сыма Цянь стремился понять логику подъёма и падения династий и объяснить принцип бытия Поднебесной. С точки зрения композиции это сложное сочинение, материал одних разделов (бэнь цзи, ши цзя) распределён с учётом хронологической последовательности, других (чжи) — предполагает тематическую разбивку: разделы по музыке, церемониям, календарям, верованиям, экономике, а также подробные биографии (ле чжуани). Среди таковых, например, первая известная биография Лао-цзы, легендарного автора Дао Дэ Цзина, а также биографии полководцев и государственных деятелей Древнего Китая, таких как Ли Сы, У Ци, У Цзы-сюй и др.. «Ши цзи» были частным историческим исследованием (а не официальной хроникой) и это позволило автору использовать более легкую форму и красочный язык, оставшийся для потомков высочайшим образцом художественного слова.

В связи со значительным количеством позднейших интерполяций, редакторских правок, дополнений и изменений, а также факторов, относящихся собственно к личности историографа, довольно существенной проблемой с точки зрения современных исследователей является задача установления подлинности текста «Ши цзи». Учёные обращают внимание, к примеру, на хронологические рамки повествования (практически все записи, выходящие за пределы 104 года до н. э., подвергаются сомнению в авторстве), а также на правило табуирования, которому следовал Сыма Цянь: историограф всемерно избегал употребления не только иероглифов, соответствовавших именам императоров (что было обязательным), но и имени своего отца; соответственно, те разделы, где встречается знак «тань», необходимо считать не принадлежащими Сыма Цяню.

Проблема авторства выражается также в ещё одной неоднозначности: перед учёными стоит вопрос о том, в какой мере Сыма Цянь использовал в «Исторических записках» результаты работы своего отца. Известно, что историограф обещал Сыма Таню «подробно изложить известия о былом, систематизированные вами» — из чего следует, что на момент смерти Сыма Тань уже успел собрать, обработать и изложить определённый объём информации. От решения данной проблемы зависит в том числе оценка Сыма Цяня как историка; в связи с этим учёными выработана определённая совокупность критериев, направленных на определение авторства.

Некоторые комментаторы, например — Пэй Инь, полагали, что идентификатором может служить нестандартный термин «тайшигун» («придворный историограф»), используемый Сыма Цянем вместо обычного «тайшилин»: была выдвинута гипотеза, гласящая, что сын использовал эту особую форму в знак уважения к отцу, а, следовательно, везде, где повествование начинается с безличного «Придворный историограф сказал» или подобного ему выражения, текст принадлежит Сыма Таню. Эта версия была принята и западными специалистами; однако исследователи обратили внимание на тот факт, что в своей автобиографии Сыма Цянь использует этот же термин применительно к себе самому, говоря о деле Ли Лина — из чего следует, что таким образом проводить разграничение невозможно.

В данном аспекте некоторую гарантию точности обеспечивает хронологический критерий: в отдельных разделах те факты и события, которые произошли ещё до рождения Сыма Цяня, излагаются с позиции очевидца, из чего явным образом следует, что сам историограф написать о них не мог. В общем же случае исследователи опираются на одновременное применение нескольких частных критериев определения авторства, а не на один общий и универсальный[1].

Помимо «Ши цзи» известны также 8 од (сочинений в жанре «фу») Сыма Цяня, записанных в «Ханьшу». Наиболее известная среди них — «О злосчастии скорбящего учёного».

В честь Сыма Цяня назван астероид 12620 Сымацянь.

Реформа календаря

Как и его отец, Сыма Цянь работал астрологом при дворе императора. Астрологию и астрономию в то время не разделяли. В обязанности придворного астролога входило измерение течения времени, и предсказания об успешности той или иной деятельности правителя, в зависимости от движения небесных тел, объяснения необычных явлений в небе (таких как солнечное затмение), а также в природе (например, землетрясения). Эта деятельность основывалась на теории «небесного мандата».

В 105 году до н. э. Сыма Цянь был избран для проведения крупной реформы календаря. Вместе с Тан Ду (唐都), Дэн Пином (邓平) и Ло Ся-хуном (落下闳) Сыма Цянь разработал новый полный календарь, названный Тайчу (太初历) от эпохи правления императора У. Новая система отсчёта времени вступила в силу в 104—101 годы до н. э.

Год Тайчу составлял 365,25 дней (а точнее <math>365\begin{matrix} \frac{385}{1539} \end{matrix}</math> дней) и был разделён на 12 лунных месяцев, каждый из которых длился по 29,52 дней (<math>29\begin{matrix} \frac{43}{81} \end{matrix}</math>). Новый календарь, основанный на лунном календаре Цинь (Чжуаньсюйли 颛顼历), стал настоящей революцией в китайской системе измерения течения времени. Считается, что это был самый точный календарь древнего Китая, составленный на основе тщательных астрономических наблюдений.

Принципы учения Сыма Цяня

Основными принципами, которые определяют структуру круга исторической жизнедеятельности народа, Сыма Цянь называет прямодушие (чжун), почтение (цзин) и культурность (вэнь).

Первый из принципов — это, выражаясь современным языком, принцип центризма. Письменный знак, с помощью которого фиксируется слово «чжун», является сочетанием символов «середина» и «сердце», означая нечто такое, что идёт из самого сердца — чистосердечие, прямодушие, искренность, правдивость и другие термины из этого синонимического ряда. Причём объясняется «чжун» не просто как одно из многих свойств человека, а как одна из немногих ценных, атрибутивных характеристик «жэнь» (человечности), того, что, собственно, и составляет человеческое в человеке, делает его человеком. Именно прямодушие как атрибутивная, глубинная характеристика природы человека и составляет, по Сыма Цяню, один из трёх краеугольных принципов политической власти.

Второй из этих принципов — «цзин» — почёт, почтительность, уважение. Уходя корнями в культ предков, почитание богов (родителей и представителей старшего поколения в целом), по мере формирования государственности «цзин», постепенно приобретает всё большее значение в качестве политического принципа — уважения правителя. Конечно, правителя достойного, мудрого и справедливого, такого, что соблюдает законы и руководствуется ими, одновременно с их помощью направляя жизнедеятельность граждан своего государства в созидательное русло.

Наконец, третий из основных принципов, которыми, по Сыма Цяню, определяется круг исторической жизни народа, — это принцип культуры, цивилизованности — «вэнь». Подобно прямодушию и почтительности, культурность, культурное начало тоже трактуется им не как одно из многих свойств человека, а как непосредственное выражение человечности в человеке, такого, что присуще только ему. Но если уважение или любовь к другому — характеристика вековечной природы человека, то «вэнь» — нечто приобретённое, характеристика человека как исключительно общественного существа. При этом культурное начало, «вэнь», отличается от общественных законов. Культура — это то, что расширяет кругозор человека, наполняет его новым содержанием, которое со временем становится всё более богатым, законы же, напротив, являются регуляторами культурной деятельности, правилами, с помощью которых, собственно, и направляется деятельность человека.

Итак, «чжун» (прямодушие), «цзин» (почёт) и «вэнь» (культурность) является, как считал Сыма Цянь, тремя китами, на которых основывается жизнедеятельность народа на протяжении всего цикла его исторического существования. Течение же процессов, которые образуют этот цикл, обусловлавливается неизбежной сменой основ исторической жизнедеятельности народа. Неизбежным же это изменение становится постольку, поскольку власть, основанная на одном из принципов, в конце концов обязательно перерождается в результате трансформации согласно соответствующему ей принципу. Так, прямодушие, искренность — «чжун», гипертрофируясь, как принцип политической власти и становясь самоцелью, неизбежно вырождается в то, что Сыма Цянь обозначил как дикость — «э». Соответственно и власть, которая стремится руководить, опираясь лишь на прямодушие, хочет она того или нет, приходит к тому положению вещей, которое обрекает людей на дикость, и в конечном итоге — на деградацию общественного строя, что остро ставит необходимость перехода к другому строю, основанному на принципе уважения.

Однако свои «подводные камни», имеет и принцип почтительности «цзин». Вырастая из одного из наилучших инстинктов человеческой природы — инстинкта почитания (прежде всего родителей), почтительность, в процессе формирования органического общества, начинает в своей эволюции переориентироваться на закон, власть, правителя. И в этом должна быть разумная мера. Если почтительность «цзин» трансформируется в суеверие, обожествление того, кто подобного не стоит, другими (более современными) словами, в появления культа личности, то это обуславливает наступление социального хаоса и в дальнейшем приводит к насущности перехода к следующему уровню социального устройства, который исходит из принципа «вэнь» — культурного начала, цивилизованности.

Но и принцип «вэнь» амбивалентен по своей сути. Безоглядное следование ему и его продвижение как единственно правильного и универсально действующего, вызывает господство в обществе уже не подлинной культуры, а её суррогата — формальной, нежизненной, можно сказать схоластической «псевдообразованности» и «псевдоучености». В отношениях же между людьми преувеличение реальной роли культурного начала приводит к нарушению добрососедских, естественных связей, приглушает, а то и вообще элиминирует в них простоту, искренность, непринужденность, сердечность. Гипертрофируясь, культурность оборачивается фальшью, постыдностью, суррогатностью. Но чтобы выбраться из этого, казалось бы, тупика, чтобы спасти человека и общество от этой неподлинности, нет, по мнению Сыма Цяня, ничего лучшего, чем вернуться к прямодушию. Цикл замыкается.

Сочинения

- Сыма Цянь. Избранное. Пер. В. А. Панасюка, предисл. и комм. В. И. Думана. М.: Гослитиздат, 1956. 360 стр. 90000 экз.

- Сыма Цянь. Исторические записки. В 9 т. М.: Наука (Главная редакция восточной литературы), Восточная литература, 1972—2010. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып. XXXII, 1-9). ISBN 5-02-018264-8

- Т. I. Раздел «Основные записи» (Бэнь цзы), гл. 1-4. / Пер. и комм. Р. В. Вяткина и В. С. Таскина под общ. ред. Р. В. Вяткина, вступ. ст. М. В. Крюкова. 1972. 440 стр. 4700 экз.

- 2-е изд., испр. 2001. 416 стр. 1000 экз.

- Т. II. Раздел «Основные записи» (Бэнь цзы), гл. 5-12. / Пер. и комм. Р. В. Вяткина и В. С. Таскина под общ. ред. Р. В. Вяткина. 1975. 580 стр. 5000 экз.

- 2-е изд., испр. и доп. под ред. А. Р. Вяткина. 2003. 568 с. 1000 экз. ISBN 5-02-018285-0

- Т. III. Раздел «Хронологические таблицы» (Бяо), гл. 13-22. / Пер., предисл. и комм. Р. В. Вяткина. 1984. 944 стр. 5000 экз.

- Т. IV. Раздел «Трактаты» (Шу), гл. 23-30. / Пер., вступ. ст., комм. и прил. Р. В. Вяткина. 1986. 456 стр. 5000 экз.

- Т. V. Раздел «История наследственных княжеских домов» (Ши цзя), гл. 31-40. / Пер., вступ. ст. и комм. Р. В. Вяткина. 1987. 368 стр. 5000 экз.

- Т. VI. Раздел «История наследственных княжеских домов» (Ши цзя), гл. 41-60. / Пер., предисл. и комм. Р. В. Вяткина. 1992. 484 стр. 2200 экз.

- Т. VII. Раздел «Жизнеописания» (Ле чжуань), гл. 61-85. / Пер. и предисл. Р. В. Вяткина, комм. Р. В. Вяткина и А. Р. Вяткина. Отв. ред. А. М. Карапетьянц. 1996. 464 стр. 3000 экз. ISBN 5-02-017826-8

- Т. VIII. Раздел «Жизнеописания» (Ле чжуань), гл. 86-110. / Пер. Р. В. Вяткина и А. М. Карапетьянца, вступ. ст. Р. В. Вяткина, комм. Р. В. Вяткина, А. Р. Вяткина и А. М. Карапетьянца. Отв. ред. А. М. Карапетьянц. 2002. 512 стр. 1500 экз. ISBN 5-02-018253-2

- Т. IX. Раздел «Жизнеописания» (Ле чжуань), гл. 111—130. / Пер. и комм. Р. В. Вяткина, А. Р. Вяткина, А. М. Карапетьянца, М. Ю. Ульянова при участии С. Р. Кучеры, В. В. Башкеева, С. В. Дмитриева, М. С. Королькова, М. С. Целуйко. Отв. ред. и автор вступ. ст. А. Р. Вяткин. 2010. 624 стр. 1200 экз. ISBN 978-5-02-036460-8

Напишите отзыв о статье "Сыма Цянь"

Примечания

См. также

Библиография

- [www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/index.htm Сыма Цянь]

- Крюков М. В. Некоторые вопросы перевода и популяризации «Исторических записок» Сыма Цяня // Советское востоковедение, 1957, № 3. С. 106-112.

- Конрад Н. И. Полибий и Сыма Цянь // Вестник древней истории. 1965, № 4. С. 3-25.

- Рубин В. А. Как Сыма Цянь изображал период Чунь-цю // Народы Азии и Африки, 1966, № 2. С. 76-86.

- Кроль Ю. Л. Интерпретация рассуждения Сыма о «шести школах» как политического трактата // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Тезисы докладов IV годичной научной сессии ЛО ИНА. Л., 1968. С. 53-55.

- Кроль Ю. Л. Сыма Цянь — историк. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1970. — 448 с. — 1300 экз. (в пер.)

- Кроль Ю. Л. Рассуждение Сыма Цяня о «шести школах» // Китай: история, культура и историография. М.: Наука, 1977. С. 131—157.

- Нейман В. Б. Новая трактовка астрономических данных Сыма Цяня // Двадцать первая научная конференция «Общество и государство в Китае» Ч.I. М., 1990. С.48-50.

- Померанцева Л. Е. Апология Сыма Цяня (письмо Сыма Цяню к Жэнь Аню) // Проблемы восточной филологии. М., 1979.

- Померанцева Л. Е. Диалогическая природа «Жизнеописаний» Сыма Цяня // Теоретические проблемы литератур Дальнего Востока. Ч. 2. М., 1980.

- Вяткин Р. В. Художественные аспекты «Исторических записок» Сыма Цяня // XVI Научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч. I. М., 1985. С. 182-187.

- Померанцева Л. Е. Человек и мир в «Хуайнань-цзы» и в «Жизнеописаниях» Сыма Цяня // XVI Научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч. I, М., 1985. С. 180-182.

- Никитина Т. Н. Некоторые особенности языка Сыма Цяня: Синтаксические конструкции // Востоковедение. 11: Филологические исследования / Отв. ред. Ю. М. Осипов, Б. В. Касевич. Л., 1985. С.42-52.

- Никитина Т. Н. Особенности языка Сыма Цяня: Новые служебные слова. Сдвиги в значении и употреблении некоторых знаменательных слов //Востоковедение. 12. Филологические исследования. Отв. ред. А. А. Долинина, В. А. Гузев. Л., 1986. С.59-69.

- Вяткин Р. В. О названии труда Сыма Цяня // Восемнадцатая научная конференция «Общество и государство в Китае»: Ч. I. М., 1987. С. 73-77.

- Померанцева Л. Е. Трагическая личность в литературе древнего Китая // Теоретические проблемы литератур Дальнего Востока. Ч. 2. М., 1988.

- Вяткин Р. В. О культовом ансамбле Сыма Цяня в Шэньси и о потомках историка // 25-я Научная конференция «Общество и государство в Китае». Ч.I, М., 1994. С.41-45.

- Кроль Ю. Л. Представление Сыма Цяня о «тайном благодеянии»(инь дэ) // Общество и государство в Китае: XXXIX научная конференция / Институт востоковедения РАН. — М., 2009. С. 226-236. - ISBN 978-5-02-036391-5 (в обл.)

Ссылки

- Конрад Н. И. Полибий и Сыма Цянь. // Запад и Восток. — М.: Главная редакция восточной литературы, 1972. — С. 47-76.

- [www.members.tripod.com/~journeyeast/sima_qian.html Sima Qian and His Shiji] (англ.)

- [english.ccnt.com.cn/?catog=literature&file=040201&ads=service_001 Significance of Shiji on literature] (англ.)

<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |

Для улучшения этой статьи желательно?:

|

Отрывок, характеризующий Сыма Цянь

Одну половину времени князь Андрей проводил в Лысых Горах с отцом и сыном, который был еще у нянек; другую половину времени в богучаровской обители, как называл отец его деревню. Несмотря на выказанное им Пьеру равнодушие ко всем внешним событиям мира, он усердно следил за ними, получал много книг, и к удивлению своему замечал, когда к нему или к отцу его приезжали люди свежие из Петербурга, из самого водоворота жизни, что эти люди, в знании всего совершающегося во внешней и внутренней политике, далеко отстали от него, сидящего безвыездно в деревне.Кроме занятий по именьям, кроме общих занятий чтением самых разнообразных книг, князь Андрей занимался в это время критическим разбором наших двух последних несчастных кампаний и составлением проекта об изменении наших военных уставов и постановлений.

Весною 1809 года, князь Андрей поехал в рязанские именья своего сына, которого он был опекуном.

Пригреваемый весенним солнцем, он сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам.

Проехали перевоз, на котором он год тому назад говорил с Пьером. Проехали грязную деревню, гумны, зеленя, спуск, с оставшимся снегом у моста, подъём по размытой глине, полосы жнивья и зеленеющего кое где кустарника и въехали в березовый лес по обеим сторонам дороги. В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. Береза вся обсеянная зелеными клейкими листьями, не шевелилась и из под прошлогодних листьев, поднимая их, вылезала зеленея первая трава и лиловые цветы. Рассыпанные кое где по березнику мелкие ели своей грубой вечной зеленью неприятно напоминали о зиме. Лошади зафыркали, въехав в лес и виднее запотели.

Лакей Петр что то сказал кучеру, кучер утвердительно ответил. Но видно Петру мало было сочувствования кучера: он повернулся на козлах к барину.

– Ваше сиятельство, лёгко как! – сказал он, почтительно улыбаясь.

– Что!

– Лёгко, ваше сиятельство.

«Что он говорит?» подумал князь Андрей. «Да, об весне верно, подумал он, оглядываясь по сторонам. И то зелено всё уже… как скоро! И береза, и черемуха, и ольха уж начинает… А дуб и не заметно. Да, вот он, дуб».

На краю дороги стоял дуб. Вероятно в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный в два обхвата дуб с обломанными, давно видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично растопыренными, корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца.

«Весна, и любовь, и счастие!» – как будто говорил этот дуб, – «и как не надоест вам всё один и тот же глупый и бессмысленный обман. Всё одно и то же, и всё обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастия. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они – из спины, из боков; как выросли – так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам».

Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он всё так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их.

«Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, думал князь Андрей, пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, – наша жизнь кончена!» Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно приятных в связи с этим дубом, возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь, и пришел к тому же прежнему успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая.

По опекунским делам рязанского именья, князю Андрею надо было видеться с уездным предводителем. Предводителем был граф Илья Андреич Ростов, и князь Андрей в середине мая поехал к нему.

Был уже жаркий период весны. Лес уже весь оделся, была пыль и было так жарко, что проезжая мимо воды, хотелось купаться.

Князь Андрей, невеселый и озабоченный соображениями о том, что и что ему нужно о делах спросить у предводителя, подъезжал по аллее сада к отрадненскому дому Ростовых. Вправо из за деревьев он услыхал женский, веселый крик, и увидал бегущую на перерез его коляски толпу девушек. Впереди других ближе, подбегала к коляске черноволосая, очень тоненькая, странно тоненькая, черноглазая девушка в желтом ситцевом платье, повязанная белым носовым платком, из под которого выбивались пряди расчесавшихся волос. Девушка что то кричала, но узнав чужого, не взглянув на него, со смехом побежала назад.

Князю Андрею вдруг стало от чего то больно. День был так хорош, солнце так ярко, кругом всё так весело; а эта тоненькая и хорошенькая девушка не знала и не хотела знать про его существование и была довольна, и счастлива какой то своей отдельной, – верно глупой – но веселой и счастливой жизнию. «Чему она так рада? о чем она думает! Не об уставе военном, не об устройстве рязанских оброчных. О чем она думает? И чем она счастлива?» невольно с любопытством спрашивал себя князь Андрей.

Граф Илья Андреич в 1809 м году жил в Отрадном всё так же как и прежде, то есть принимая почти всю губернию, с охотами, театрами, обедами и музыкантами. Он, как всякому новому гостю, был рад князю Андрею, и почти насильно оставил его ночевать.

В продолжение скучного дня, во время которого князя Андрея занимали старшие хозяева и почетнейшие из гостей, которыми по случаю приближающихся именин был полон дом старого графа, Болконский несколько раз взглядывая на Наташу чему то смеявшуюся и веселившуюся между другой молодой половиной общества, всё спрашивал себя: «о чем она думает? Чему она так рада!».

Вечером оставшись один на новом месте, он долго не мог заснуть. Он читал, потом потушил свечу и опять зажег ее. В комнате с закрытыми изнутри ставнями было жарко. Он досадовал на этого глупого старика (так он называл Ростова), который задержал его, уверяя, что нужные бумаги в городе, не доставлены еще, досадовал на себя за то, что остался.

Князь Андрей встал и подошел к окну, чтобы отворить его. Как только он открыл ставни, лунный свет, как будто он настороже у окна давно ждал этого, ворвался в комнату. Он отворил окно. Ночь была свежая и неподвижно светлая. Перед самым окном был ряд подстриженных дерев, черных с одной и серебристо освещенных с другой стороны. Под деревами была какая то сочная, мокрая, кудрявая растительность с серебристыми кое где листьями и стеблями. Далее за черными деревами была какая то блестящая росой крыша, правее большое кудрявое дерево, с ярко белым стволом и сучьями, и выше его почти полная луна на светлом, почти беззвездном, весеннем небе. Князь Андрей облокотился на окно и глаза его остановились на этом небе.

Комната князя Андрея была в среднем этаже; в комнатах над ним тоже жили и не спали. Он услыхал сверху женский говор.

– Только еще один раз, – сказал сверху женский голос, который сейчас узнал князь Андрей.

– Да когда же ты спать будешь? – отвечал другой голос.

– Я не буду, я не могу спать, что ж мне делать! Ну, последний раз…

Два женские голоса запели какую то музыкальную фразу, составлявшую конец чего то.

– Ах какая прелесть! Ну теперь спать, и конец.

– Ты спи, а я не могу, – отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она видимо совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршанье ее платья и даже дыханье. Всё затихло и окаменело, как и луна и ее свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия.

– Соня! Соня! – послышался опять первый голос. – Ну как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, – сказала она почти со слезами в голосе. – Ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало.

Соня неохотно что то отвечала.

– Нет, ты посмотри, что за луна!… Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки, – туже, как можно туже – натужиться надо. Вот так!

– Полно, ты упадешь.

Послышалась борьба и недовольный голос Сони: «Ведь второй час».

– Ах, ты только всё портишь мне. Ну, иди, иди.

Опять всё замолкло, но князь Андрей знал, что она всё еще сидит тут, он слышал иногда тихое шевеленье, иногда вздохи.

– Ах… Боже мой! Боже мой! что ж это такое! – вдруг вскрикнула она. – Спать так спать! – и захлопнула окно.

«И дела нет до моего существования!» подумал князь Андрей в то время, как он прислушивался к ее говору, почему то ожидая и боясь, что она скажет что нибудь про него. – «И опять она! И как нарочно!» думал он. В душе его вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни, что он, чувствуя себя не в силах уяснить себе свое состояние, тотчас же заснул.

На другой день простившись только с одним графом, не дождавшись выхода дам, князь Андрей поехал домой.

Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем полтора месяца тому назад; всё было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами.

Целый день был жаркий, где то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была темна, в тени; правая мокрая, глянцовитая блестела на солнце, чуть колыхаясь от ветра. Всё было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко.

«Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны», подумал князь Андрей. «Да где он», подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя, – ничего не было видно. Сквозь жесткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. «Да, это тот самый дуб», подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое, укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна, – и всё это вдруг вспомнилось ему.

«Нет, жизнь не кончена в 31 год, вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. Мало того, что я знаю всё то, что есть во мне, надо, чтобы и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!»

Возвратившись из своей поездки, князь Андрей решился осенью ехать в Петербург и придумал разные причины этого решенья. Целый ряд разумных, логических доводов, почему ему необходимо ехать в Петербург и даже служить, ежеминутно был готов к его услугам. Он даже теперь не понимал, как мог он когда нибудь сомневаться в необходимости принять деятельное участие в жизни, точно так же как месяц тому назад он не понимал, как могла бы ему притти мысль уехать из деревни. Ему казалось ясно, что все его опыты жизни должны были пропасть даром и быть бессмыслицей, ежели бы он не приложил их к делу и не принял опять деятельного участия в жизни. Он даже не понимал того, как на основании таких же бедных разумных доводов прежде очевидно было, что он бы унизился, ежели бы теперь после своих уроков жизни опять бы поверил в возможность приносить пользу и в возможность счастия и любви. Теперь разум подсказывал совсем другое. После этой поездки князь Андрей стал скучать в деревне, прежние занятия не интересовали его, и часто, сидя один в своем кабинете, он вставал, подходил к зеркалу и долго смотрел на свое лицо. Потом он отворачивался и смотрел на портрет покойницы Лизы, которая с взбитыми a la grecque [по гречески] буклями нежно и весело смотрела на него из золотой рамки. Она уже не говорила мужу прежних страшных слов, она просто и весело с любопытством смотрела на него. И князь Андрей, заложив назад руки, долго ходил по комнате, то хмурясь, то улыбаясь, передумывая те неразумные, невыразимые словом, тайные как преступление мысли, связанные с Пьером, с славой, с девушкой на окне, с дубом, с женской красотой и любовью, которые изменили всю его жизнь. И в эти то минуты, когда кто входил к нему, он бывал особенно сух, строго решителен и в особенности неприятно логичен.

– Mon cher, [Дорогой мой,] – бывало скажет входя в такую минуту княжна Марья, – Николушке нельзя нынче гулять: очень холодно.

– Ежели бы было тепло, – в такие минуты особенно сухо отвечал князь Андрей своей сестре, – то он бы пошел в одной рубашке, а так как холодно, надо надеть на него теплую одежду, которая для этого и выдумана. Вот что следует из того, что холодно, а не то чтобы оставаться дома, когда ребенку нужен воздух, – говорил он с особенной логичностью, как бы наказывая кого то за всю эту тайную, нелогичную, происходившую в нем, внутреннюю работу. Княжна Марья думала в этих случаях о том, как сушит мужчин эта умственная работа.

Князь Андрей приехал в Петербург в августе 1809 года. Это было время апогея славы молодого Сперанского и энергии совершаемых им переворотов. В этом самом августе, государь, ехав в коляске, был вывален, повредил себе ногу, и оставался в Петергофе три недели, видаясь ежедневно и исключительно со Сперанским. В это время готовились не только два столь знаменитые и встревожившие общество указа об уничтожении придворных чинов и об экзаменах на чины коллежских асессоров и статских советников, но и целая государственная конституция, долженствовавшая изменить существующий судебный, административный и финансовый порядок управления России от государственного совета до волостного правления. Теперь осуществлялись и воплощались те неясные, либеральные мечтания, с которыми вступил на престол император Александр, и которые он стремился осуществить с помощью своих помощников Чарторижского, Новосильцева, Кочубея и Строгонова, которых он сам шутя называл comite du salut publique. [комитет общественного спасения.]

Теперь всех вместе заменил Сперанский по гражданской части и Аракчеев по военной. Князь Андрей вскоре после приезда своего, как камергер, явился ко двору и на выход. Государь два раза, встретив его, не удостоил его ни одним словом. Князю Андрею всегда еще прежде казалось, что он антипатичен государю, что государю неприятно его лицо и всё существо его. В сухом, отдаляющем взгляде, которым посмотрел на него государь, князь Андрей еще более чем прежде нашел подтверждение этому предположению. Придворные объяснили князю Андрею невнимание к нему государя тем, что Его Величество был недоволен тем, что Болконский не служил с 1805 года.

«Я сам знаю, как мы не властны в своих симпатиях и антипатиях, думал князь Андрей, и потому нечего думать о том, чтобы представить лично мою записку о военном уставе государю, но дело будет говорить само за себя». Он передал о своей записке старому фельдмаршалу, другу отца. Фельдмаршал, назначив ему час, ласково принял его и обещался доложить государю. Через несколько дней было объявлено князю Андрею, что он имеет явиться к военному министру, графу Аракчееву.

В девять часов утра, в назначенный день, князь Андрей явился в приемную к графу Аракчееву.

Лично князь Андрей не знал Аракчеева и никогда не видал его, но всё, что он знал о нем, мало внушало ему уважения к этому человеку.

«Он – военный министр, доверенное лицо государя императора; никому не должно быть дела до его личных свойств; ему поручено рассмотреть мою записку, следовательно он один и может дать ход ей», думал князь Андрей, дожидаясь в числе многих важных и неважных лиц в приемной графа Аракчеева.

Князь Андрей во время своей, большей частью адъютантской, службы много видел приемных важных лиц и различные характеры этих приемных были для него очень ясны. У графа Аракчеева был совершенно особенный характер приемной. На неважных лицах, ожидающих очереди аудиенции в приемной графа Аракчеева, написано было чувство пристыженности и покорности; на более чиновных лицах выражалось одно общее чувство неловкости, скрытое под личиной развязности и насмешки над собою, над своим положением и над ожидаемым лицом. Иные задумчиво ходили взад и вперед, иные шепчась смеялись, и князь Андрей слышал sobriquet [насмешливое прозвище] Силы Андреича и слова: «дядя задаст», относившиеся к графу Аракчееву. Один генерал (важное лицо) видимо оскорбленный тем, что должен был так долго ждать, сидел перекладывая ноги и презрительно сам с собой улыбаясь.

Но как только растворялась дверь, на всех лицах выражалось мгновенно только одно – страх. Князь Андрей попросил дежурного другой раз доложить о себе, но на него посмотрели с насмешкой и сказали, что его черед придет в свое время. После нескольких лиц, введенных и выведенных адъютантом из кабинета министра, в страшную дверь был впущен офицер, поразивший князя Андрея своим униженным и испуганным видом. Аудиенция офицера продолжалась долго. Вдруг послышались из за двери раскаты неприятного голоса, и бледный офицер, с трясущимися губами, вышел оттуда, и схватив себя за голову, прошел через приемную.

Вслед за тем князь Андрей был подведен к двери, и дежурный шопотом сказал: «направо, к окну».

Князь Андрей вошел в небогатый опрятный кабинет и у стола увидал cорокалетнего человека с длинной талией, с длинной, коротко обстриженной головой и толстыми морщинами, с нахмуренными бровями над каре зелеными тупыми глазами и висячим красным носом. Аракчеев поворотил к нему голову, не глядя на него.

– Вы чего просите? – спросил Аракчеев.

– Я ничего не… прошу, ваше сиятельство, – тихо проговорил князь Андрей. Глаза Аракчеева обратились на него.

– Садитесь, – сказал Аракчеев, – князь Болконский?

– Я ничего не прошу, а государь император изволил переслать к вашему сиятельству поданную мною записку…

– Изволите видеть, мой любезнейший, записку я вашу читал, – перебил Аракчеев, только первые слова сказав ласково, опять не глядя ему в лицо и впадая всё более и более в ворчливо презрительный тон. – Новые законы военные предлагаете? Законов много, исполнять некому старых. Нынче все законы пишут, писать легче, чем делать.

– Я приехал по воле государя императора узнать у вашего сиятельства, какой ход вы полагаете дать поданной записке? – сказал учтиво князь Андрей.

– На записку вашу мной положена резолюция и переслана в комитет. Я не одобряю, – сказал Аракчеев, вставая и доставая с письменного стола бумагу. – Вот! – он подал князю Андрею.

На бумаге поперег ее, карандашом, без заглавных букв, без орфографии, без знаков препинания, было написано: «неосновательно составлено понеже как подражание списано с французского военного устава и от воинского артикула без нужды отступающего».

– В какой же комитет передана записка? – спросил князь Андрей.

– В комитет о воинском уставе, и мною представлено о зачислении вашего благородия в члены. Только без жалованья.

Князь Андрей улыбнулся.

– Я и не желаю.

– Без жалованья членом, – повторил Аракчеев. – Имею честь. Эй, зови! Кто еще? – крикнул он, кланяясь князю Андрею.

Ожидая уведомления о зачислении его в члены комитета, князь Андрей возобновил старые знакомства особенно с теми лицами, которые, он знал, были в силе и могли быть нужны ему. Он испытывал теперь в Петербурге чувство, подобное тому, какое он испытывал накануне сражения, когда его томило беспокойное любопытство и непреодолимо тянуло в высшие сферы, туда, где готовилось будущее, от которого зависели судьбы миллионов. Он чувствовал по озлоблению стариков, по любопытству непосвященных, по сдержанности посвященных, по торопливости, озабоченности всех, по бесчисленному количеству комитетов, комиссий, о существовании которых он вновь узнавал каждый день, что теперь, в 1809 м году, готовилось здесь, в Петербурге, какое то огромное гражданское сражение, которого главнокомандующим было неизвестное ему, таинственное и представлявшееся ему гениальным, лицо – Сперанский. И самое ему смутно известное дело преобразования, и Сперанский – главный деятель, начинали так страстно интересовать его, что дело воинского устава очень скоро стало переходить в сознании его на второстепенное место.