Сьюард, Уильям Генри

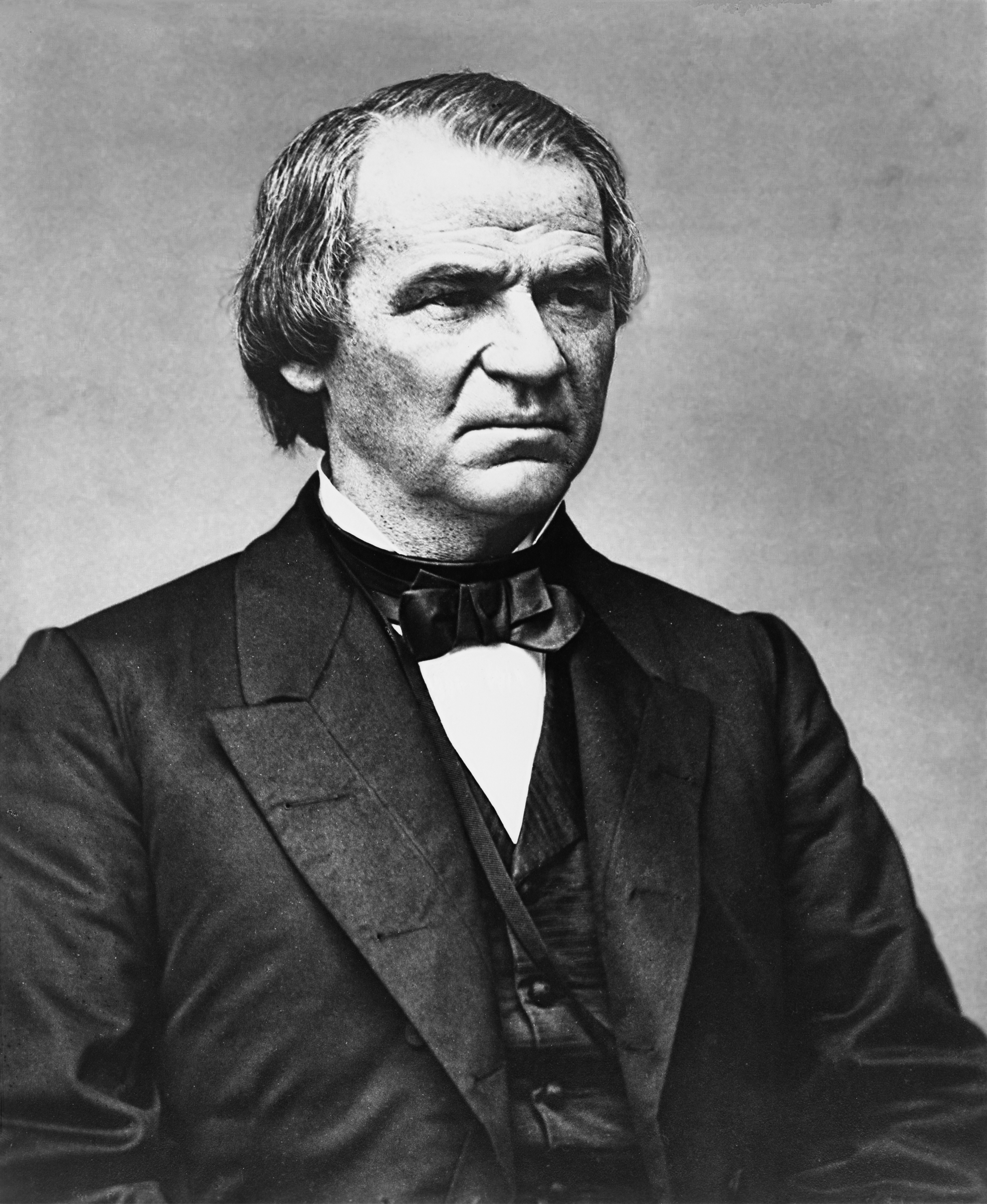

| Уильям Генри Сьюард William Henry Seward

| ||||

| ||||

|---|---|---|---|---|

| 5 марта 1861 — 4 марта 1869 | ||||

| Президент: | Авраам Линкольн Эндрю Джонсон | |||

| Предшественник: | Джеремайя Блэк | |||

| Преемник: | Элияху Уошберн | |||

| ||||

| 1 января 1839 — 31 декабря 1842 | ||||

| Вице-губернатор: | Лютер Брадис | |||

| Предшественник: | Уильям Марси | |||

| Преемник: | Уильям Бук | |||

| ||||

| 4 марта 1849 — 3 марта 1861 | ||||

| Предшественник: | Джон Дикс | |||

| Преемник: | Аира Харрис | |||

| Рождение: | 16 мая 1801 Флорида, Нью-Йорк, | |||

| Смерть: | 10 октября 1872 (71 год) Оберн, Нью-Йорк, | |||

| Место погребения: | Городское кладбище Оберна | |||

| Партия: | Республиканская партия США | |||

| Автограф: | | |||

Уильям Генри Сью́ард (англ. William Henry Seward, 16 мая 1801, Нью-Йорк — 10 октября 1872, Оберн) — американский государственный деятель, двадцать четвёртый государственный секретарь США в 1861—1869, соратник Авраама Линкольна. С его именем связана покупка Аляски у Российской империи.

Биография

Уильям Генри Сьюард родился в 1801 году, в Нью-Йорке. Он окончил юридический факультет Юнион-колледжа в 1820 года. В течение 11 лет был адвокатом, после чего занялся политикой. В 1831 году Сьюард был избран сенатором штата Нью-Йорк, затем стал его губернатором (1839—1842). В 1849 году избран в Сенат США от штата Нью-Йорк. По своим взглядам Сьюард сначала принадлежал к Вигам, а в 1855 году примкнул к республиканцам.

В 1860 году Сьюард соперничал с Авраамом Линкольном за право быть выдвинутым на президентский пост от Республиканской партии. Победу одержал Линкольн и, умея объединять усилия разных людей ради достижения общей цели, предложил Уильяму Сьюарду пост государственного секретаря. Сьюард согласился и после победы Линкольна на выборах был назначен на этот пост 5 марта 1861 года.

Уильям Сьюард на посту госсекретаря пытался контролировать внешнюю политику США, но полной свободы Линкольн ему не предоставлял, также занимаясь руководством дипломатической деятельности государства. Сьюард поначалу недолюбливал и недооценивал президента, однако после нескольких лет совместной работы они начали уважать друг друга и превратились в друзей.

Сьюард придерживался антианглийских и экспансионистских настроений. Он считал своим политическим учителем шестого президента США Джона Адамса и разделял его планы по оформлению единства Северной Америки.

В ходе борьбы за президентское кресло Сьюард выступил с речью, в которой утверждал, что латиноамериканцы, англичане и русские своей деятельностью на Американском континенте лишь закладывают основы для будущих Соединённых Штатов Америки со столицей в городе Мехико.

В ночь убийства Линкольна (14 апреля 1865 года) на Сьюарда тоже было совершенно покушение. Льюис Пауэлл проник в дом государственного секретаря, ворвался в спальню и нанёс несколько ножевых ранений Сьюарду, его старшему сыну Фредерику и помощнику Джорджу Робинсону, пришедшим на выручку. После убийства шестнадцатого президента США Сьюард сохранил свой пост в администрации Эндрю Джонсона.

Сьюарду довелось присоединить к Соединённым Штатам Русскую Америку. Современники недооценили покупку 1 518 800 квадратных километров (586 412 квадратных миль) земли за 7 200 000 долларов (то есть 4,94 доллара за квадратный километр). Госсекретарь и президент Эндрю Джонсон подвергались критике прессы. В настоящее время Аляска в последний понедельник марта празднует День Сьюарда.

После своей отставки 5 марта 1869 года Уильям Генри Сьюард удалился в своё имение в Оберне, где и скончался 10 октября 1872 года. В честь него названы город и полуостров.

Напишите отзыв о статье "Сьюард, Уильям Генри"

Ссылки

- [shkolazhizni.ru/archive/0/n-9561/ За какой безумный поступок до сих пор чтят Сьюарда?]

- [www.vestnik.com/issues/2003/0219/koi/lazarev.htm Гражданская война в США и Россия (дипломатия)]

| ||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Сьюард, Уильям Генри

Беспрестанные воздержания речи, постоянное старательное обхождение всего того, что могло навести на слово о нем: эти остановки с разных сторон на границе того, чего нельзя было говорить, еще чище и яснее выставляли перед их воображением то, что они чувствовали.Но чистая, полная печаль так же невозможна, как чистая и полная радость. Княжна Марья, по своему положению одной независимой хозяйки своей судьбы, опекунши и воспитательницы племянника, первая была вызвана жизнью из того мира печали, в котором она жила первые две недели. Она получила письма от родных, на которые надо было отвечать; комната, в которую поместили Николеньку, была сыра, и он стал кашлять. Алпатыч приехал в Ярославль с отчетами о делах и с предложениями и советами переехать в Москву в Вздвиженский дом, который остался цел и требовал только небольших починок. Жизнь не останавливалась, и надо было жить. Как ни тяжело было княжне Марье выйти из того мира уединенного созерцания, в котором она жила до сих пор, как ни жалко и как будто совестно было покинуть Наташу одну, – заботы жизни требовали ее участия, и она невольно отдалась им. Она поверяла счеты с Алпатычем, советовалась с Десалем о племяннике и делала распоряжения и приготовления для своего переезда в Москву.

Наташа оставалась одна и с тех пор, как княжна Марья стала заниматься приготовлениями к отъезду, избегала и ее.

Княжна Марья предложила графине отпустить с собой Наташу в Москву, и мать и отец радостно согласились на это предложение, с каждым днем замечая упадок физических сил дочери и полагая для нее полезным и перемену места, и помощь московских врачей.

– Я никуда не поеду, – отвечала Наташа, когда ей сделали это предложение, – только, пожалуйста, оставьте меня, – сказала она и выбежала из комнаты, с трудом удерживая слезы не столько горя, сколько досады и озлобления.

После того как она почувствовала себя покинутой княжной Марьей и одинокой в своем горе, Наташа большую часть времени, одна в своей комнате, сидела с ногами в углу дивана, и, что нибудь разрывая или переминая своими тонкими, напряженными пальцами, упорным, неподвижным взглядом смотрела на то, на чем останавливались глаза. Уединение это изнуряло, мучило ее; но оно было для нее необходимо. Как только кто нибудь входил к ней, она быстро вставала, изменяла положение и выражение взгляда и бралась за книгу или шитье, очевидно с нетерпением ожидая ухода того, кто помешал ей.

Ей все казалось, что она вот вот сейчас поймет, проникнет то, на что с страшным, непосильным ей вопросом устремлен был ее душевный взгляд.

В конце декабря, в черном шерстяном платье, с небрежно связанной пучком косой, худая и бледная, Наташа сидела с ногами в углу дивана, напряженно комкая и распуская концы пояса, и смотрела на угол двери.

Она смотрела туда, куда ушел он, на ту сторону жизни. И та сторона жизни, о которой она прежде никогда не думала, которая прежде ей казалась такою далекою, невероятною, теперь была ей ближе и роднее, понятнее, чем эта сторона жизни, в которой все было или пустота и разрушение, или страдание и оскорбление.

Она смотрела туда, где она знала, что был он; но она не могла его видеть иначе, как таким, каким он был здесь. Она видела его опять таким же, каким он был в Мытищах, у Троицы, в Ярославле.

Она видела его лицо, слышала его голос и повторяла его слова и свои слова, сказанные ему, и иногда придумывала за себя и за него новые слова, которые тогда могли бы быть сказаны.

Вот он лежит на кресле в своей бархатной шубке, облокотив голову на худую, бледную руку. Грудь его страшно низка и плечи подняты. Губы твердо сжаты, глаза блестят, и на бледном лбу вспрыгивает и исчезает морщина. Одна нога его чуть заметно быстро дрожит. Наташа знает, что он борется с мучительной болью. «Что такое эта боль? Зачем боль? Что он чувствует? Как у него болит!» – думает Наташа. Он заметил ее вниманье, поднял глаза и, не улыбаясь, стал говорить.

«Одно ужасно, – сказал он, – это связать себя навеки с страдающим человеком. Это вечное мученье». И он испытующим взглядом – Наташа видела теперь этот взгляд – посмотрел на нее. Наташа, как и всегда, ответила тогда прежде, чем успела подумать о том, что она отвечает; она сказала: «Это не может так продолжаться, этого не будет, вы будете здоровы – совсем».

Она теперь сначала видела его и переживала теперь все то, что она чувствовала тогда. Она вспомнила продолжительный, грустный, строгий взгляд его при этих словах и поняла значение упрека и отчаяния этого продолжительного взгляда.

«Я согласилась, – говорила себе теперь Наташа, – что было бы ужасно, если б он остался всегда страдающим. Я сказала это тогда так только потому, что для него это было бы ужасно, а он понял это иначе. Он подумал, что это для меня ужасно бы было. Он тогда еще хотел жить – боялся смерти. И я так грубо, глупо сказала ему. Я не думала этого. Я думала совсем другое. Если бы я сказала то, что думала, я бы сказала: пускай бы он умирал, все время умирал бы перед моими глазами, я была бы счастлива в сравнении с тем, что я теперь. Теперь… Ничего, никого нет. Знал ли он это? Нет. Не знал и никогда не узнает. И теперь никогда, никогда уже нельзя поправить этого». И опять он говорил ей те же слова, но теперь в воображении своем Наташа отвечала ему иначе. Она останавливала его и говорила: «Ужасно для вас, но не для меня. Вы знайте, что мне без вас нет ничего в жизни, и страдать с вами для меня лучшее счастие». И он брал ее руку и жал ее так, как он жал ее в тот страшный вечер, за четыре дня перед смертью. И в воображении своем она говорила ему еще другие нежные, любовные речи, которые она могла бы сказать тогда, которые она говорила теперь. «Я люблю тебя… тебя… люблю, люблю…» – говорила она, судорожно сжимая руки, стискивая зубы с ожесточенным усилием.