Театральный Октябрь

«Театральный Октябрь» — программа реформирования театрального дела в послереволюционной России, политизации театра на основе завоеваний Октября, выдвинутая Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом в 1920 году.

Содержание

- 1 Предыстория

- 2 Театральный отдел Наркомпроса

- 3 Рождение «Театрального Октября»

- 4 «Левые» сторонники «Театрального Октября»

- 5 Журнал «Вестник театра»

- 6 На посту заведующего ТЕО

- 7 Театр РСФСР-1

- 8 «Зори» — спектакль-митинг

- 9 «Мистерия-Буфф» — революционная буффонада

- 10 Закат «Театрального Октября»[25]

- 11 Примечания

- 12 Литература

Предыстория

У программы «Театральный Октябрь» была короткая, но бурная предыстория. Её автор, Вс. Э. Мейерхольд[1] встретил революцию режиссёром петроградских академических, бывших императорских театров — Александринского и Мариинского. Воодушевлённый событиями и лозунгами новой власти, он принял её сразу и безоговорочно. Уже 5 ноября 1917 года в Мариинском театре на собрании объявивших забастовку актёров академических театров Мейерхольд горячо приветствовал свободу искусства во всём мире и призвал собравшихся к сотрудничеству с новой властью (9 ноября забастовка прекратилась и в театрах возобновилась творческая жизнь). С января 1918 года он работал заведующим одного из подотделов петроградского Театрального отдела (ТЕО) Наркомпроса, с 21 июня заведовал открывшимися при ТЕО Курсами мастерства сценических постановок (Курмасцеп), на которых преподавал сценоведение и режиссуру для молодых художников и режиссёров. Мейерхольд первым из видных деятелей культуры в августе 1918 года вступил в ВКП(б), почти одновременно оставил работу в академических театрах, а к первой годовщине Октября, преодолев многие организационные сложности, за месяц репетиций осуществил постановку первой советской комедии «Мистерии-Буфф» Маяковского — «героического, эпического и сатирического изображения нашей эпохи». Труппу собрали, дав объявление в газете, для художественного оформления постановки Мейерхольд привлёк Казимира Малевича. Премьера состоялась 7 ноября 1918 года в предоставленном всего на три дня помещении Петроградской консерватории, которое занимал Театр музыкальной драмы[2][3]. Говоря о значении спектакля как предвестника будущих постановок, А. И. Пиотровский писал в 1926 году: «Бесспорно влияние „Мистерии—Буфф“ на позднейшую эволюцию „Театрального Октября“»[4].

«Вся активнейшая театральная деятельность Мейерхольда — и организационная, и собственно режиссёрская — была в годы Октября и гражданской войны решительно направлена в русло политической агитации», — пишет автор ряда монографий о творчестве Мейерхольда К. Л. Рудницкий[5].

В 1919—1920 годах в деятельности Мейерхольда по формированию программы произошёл короткий вынужденный перерыв. В мае 1919 года он отправился для лечения из голодного Петербурга в Ялту, вскоре бежал от захвативших Крым деникинцев в Новороссийск, там был «опознан» как большевик и провел полгода в новороссийской тюрьме под угрозой расстрела. После освобождения города красными частями с марта до августа 1920 года работал в отделе народного образования Новороссийска, между делом поставил (уже в четвёртый раз) «Нору» Г. Ибсена в Театре имени В. И. Ленина и при первой же возможности вернулся в Москву.

Театральный отдел Наркомпроса

Сразу же по возвращении, 16 сентября 1920 года приказом народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского Мейерхольд был назначен заведующим ТЕО Наркомпроса вместо В. Р. Менжинской, не имеющей прямого отношения к театральному искусству и, тем более, какой-либо программы его реформирования. «А пока отдел заедала повседневная текучка, заседательская суетня, он понемногу превращался в бюрократическое ведомство, его деятели – в служащих»[6]. Луначарский был уверен, что именно Мейерхольд, выдающийся театральный режиссёр, уже доказавший постановкой «Мистерии-Буфф» свою решимость строить новый революционный театр и, что немаловажно, член большевистской партии, сумеет придать деятельности ТЕО необходимый импульс. Должность давала ему право на руководство сетью российских театров за исключением академических, образовавших за год до этого так называемую «Ассоциацию академических театров» и подчинявшихся непосредственно Луначарскому: Большого, Малого и Художественного в Москве, Мариинского, Александринского и Михайловского в Петрограде. Позднее в Ассоциацию вошли и несколько других московских театров — студии МХАТ, Камерный театр Таирова, Московский театр для детей под руководством Н. Сац. Полученные Мейерхольдом большие административные права позволили ему вплотную приступить к практическому воплощению задач, стоящих, по его представлениям, перед театрами в послереволюционный период.

Рождение «Театрального Октября»

11 октября 1920 года Мейерхольд выступил с докладом перед сотрудниками ТЕО, в котором изложил программу реорганизации отдела и задачи российского театра. В программе, название которой — «Театральный Октябрь», — предложил театральный критик и публицист, убеждённый «мейерхольдовец» В. И. Блюм[7] и которое сразу же принял Мейерхольд, провозглашались необходимость революционного переворота в театральном искусстве подобно государственному перевороту в октябре 1917 года, пересмотра и переоценки всех достижений «старой» театральной культуры, «политизации» театра с оперативным откликом на происходящие в стране события, широкого использования площадных, митинговых, агитационных форм, рассчитанных на нового массового зрителя[8]. Противопоставляя прежним профессиональным театрам новые самодеятельные — рабочие, колхозные, красноармейские, Мейерхольд, по крайней мере на словах, призывал к ликвидации первых, не исключая и «отсталых» академических. Так, выступая на Первой Всероссийской конференции заведующих подотделами искусств в декабре 1920 года, он прямо заявил: «На тех театрах, которые теперь функционируют, надо повесить замок»[9]. Даже внешний облик Мейерхольда в те годы подчёркивал его революционные настроения — он носил полувоенный френч, брюки-галифе, сапоги и фуражку с красной звездой. Лишь красный шарф вокруг шеи и неизменная «бабочка» напоминали о его принадлежности к миру искусства.

«Левые» сторонники «Театрального Октября»

Сторонниками провозглашённой программы выступали идеологи «футуризма» — художники, поэты, театральные деятели. Пропагандируя упрощённые, «близкие к народу» формы искусства, рассчитанные прежде всего на массового зрителя, они отрицали, как ненужные, прежние художественные формы. «Взорвать, стереть их с лица земли» призывал один из апологетов авангардных течений в живописи Н. Н. Пунин, заведующий Петроградским отделом изобразительных искусств Наркомпроса и главный редактор газеты "Искусство коммуны". Поддерживали программу и пролеткультовцы, утверждавшие, что профессиональные театры больше не нужны — «пролетарии» создадут свои театры в «свободное от работы время». Собравшиеся вокруг Мейерхольда теоретики «Театрального Октября» рассчитывали на массовый площадной театр, объединяющий актёров и зрителей. Целый ряд крупных режиссёров, актёров поддерживали «Театральный Октябрь» постановками массовых театрализованных зрелищ в Петрограде и других городах: Ю. П. Анненков, Н. Н. Евреинов, С. Э. Радлов, Н. В. Петров, Н. П. Охлопков[10]. Сам Мейерхольд к многотысячным мероприятиям относился скептически и в постановках такого рода непосредственного участия не принимал[11].

Журнал «Вестник театра»

Глашатаем и пропагандистом идей «Театрального Октября» стал печатный орган ТЕО — журнал «Вестник театра» (редактор — В. И. Блюм), непримиримость которого была вполне адекватна бойцовскому характеру Мейерхольда, фактического редактора и автора многих резких публикаций. «Они вносили страстность борьбы» (из выступления театрального критика М. Б. Загорского, зав. редакцией «Вестника театра»)[12]. Поддерживая стремления Мейерхольда к созданию нового «революционного» искусства, Луначарский открыто выражал несогласие с его отношением к академическим театрам. В статье «Моим оппонентам» в декабрьском номере «Вестника театра» за 1920 год он писал: «Я могу поручить т. Мейерхольду разрушение старого, плохого и создание нового хорошего. Но сохранение старого хорошего, притом живого и могущего по-своему развиваться в революционной атмосфере, я ему поручить не могу.... И когда теперь происходит маленький театральный октябрь, то, конечно, было бы смешно сдать ему эти ценности, не без большого труда сохранённые во время гигантских бурь Октября настоящего». Мейерхольд, больно задетый не столько словами об академических театрах, сколько написанию «маленький театральный октябрь», ответил в том же номере журнала статьёй «J’ACCUSE!» («Я обвиняю!» (франц.) — название известного памфлета Эмиля Золя), закончив её словами: «Направляя стрелы в своих оппонентов, нарком ранил и меня, назвав Театральный Октябрь «малюсеньким». И всё же я остаюсь в строю со знаменем в руках и, окружённый достаточно сильной армией своих единомышленников и учеников, не опущу оружия — до полной победы.

- Да здравствует, трижды да здравствует великий Театральный Октябрь!.

- В атаку, дорогие товарищи! И Луначарский с нами!».

27 января 1921 года в передовой статье «Вестника» под характерным заголовком «Гражданская война в театре» по отношению к театрам, не принявшим программу «Театрального Октября», использовались выражения «классовые враги», «буржуазный театр — истинная театральная контрреволюция», «гнёзда реакции», «театральный фронт» и т. п.

8 февраля 1921 года вместо передовой статьи журнал опубликовал «Лозунги Октября искусств»:

- Октябрь искусств - преодоление гипноза мнимых традиций, прикрывающих собой неприятие новых форм, вредную косность, а зачастую вражду к принципам коммунистического строительства.

- Октябрь искусств – борьба с шаблонной узкопросветительной тенденцией, которая насильственно втягивает пролетариат в плен феодальной, крепостнической и буржуазной идеологий.

- Октябрь искусств – устанавливает подлинно марксистский подход к искусству в области его производственных отношений.

- Октябрь искусств – это искание форм для вулканирующего содержания современности.

- Да здравствует Великий Октябрь искусств!

На посту заведующего ТЕО

Радикальные взгляды заведующего ТЕО по—прежнему не могли влиять на судьбу театров, входящих в Ассоциацию академических театров, поскольку их структура, деятельность и материальное положение законодательно охранялись «Декретом об объединении театрального дела», подписанным В. И. Лениным и А. В. Луначарским 26 августа 1919 года[13]. Организационно-реформаторская деятельность Мейерхольда была направлена, главным образом, на московские театры, не имевшие статуса академических. Он начал с плана создания в стране 350 революционных «Театров РСФСР», пронумерованных от 1-го и далее. Первый номер получил, естественно, театр под руководством самого Мейерхольда —- «Театр РСФСР-1». Под номером 2 числился бывший Незлобинский, под номером 3 —- бывший Театр Корша, под номером 4 —- бывшая «Маленькая студия» Ф. И. Шаляпина. Продолжения эта инициатива не получила.

Мейерхольд попытался предпринять и ряд других решительных шагов по реорганизации театральной жизни[11]. В каждом московском театре учреждалась военная комендатура[14], распоряжениям которой должен был подчиняться служебный персонал (ввиду полной абсурдности приказ через день был отменён). Он предложил считать мобилизованными всех театральных работников и из центра, где актёров и режиссёров «слишком много», направлять их в провинцию. Заодно предложил отобрать у академических театров часть реквизита в пользу тех же провинциальных театров. Он приказал заменить билеты в театры пропусками-жетонами и раздавать их бесплатно рабочим и военнослужащим. Некоторые инициативы Мейерхольда Луначарский, придерживающийся умеренных взглядов на театральные реформы, отменял, другие отмирали сами собой (такие, например, как постройка Дома Театров или создание театра «международного пролеткульта»).

Бурная деятельность Мейерхольда на посту заведующего ТЕО оказалась недолгой: в феврале 1921 года при очередной реорганизации Отдела он был освобождён от должности заведующего. Позже А. В. Луначарский так отозвался о первых шагах Мейерхольда на посту заведующего ТЕО и причинах его отставки: "Увлекающийся Всеволод Эмильевич немедленно сел на боевого коня футуристического типа и повёл сторонников «Октября в театре» на штурм «контрреволюционных» твердынь академизма. При всей моей любви к Мейерхольду мне пришлось расстаться с ним, так как такая односторонняя политика резко противоречила не только моим воззрениям, но и воззрениям партии. В полном согласии с Коллегией Наркомпроса и директивами партии мне пришлось признать крайнюю линию Мейерхольда неприемлемой с точки зрения государственно-административной[15].

Театр РСФСР-1

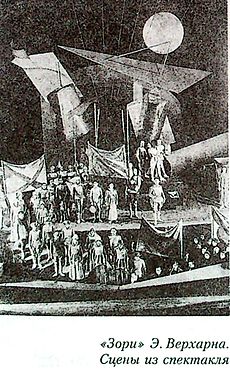

Не имея более возможности административно влиять на театры страны, Мейерхольд сосредоточился на непосредственном сценическом воплощении идей «Театрального Октября» в Театре РСФСР-1, созданном им в Москве осенью 1920 года, под который он получил обветшалое неотапливаемое здание бывшего Театра Зона (Зон Игнатий Сергеевич, антрепренёр, владелец театра) на Триумфальной площади. В состав Театра РСФСР-1 вошли: Вольный театр Б. Неволина и актёры расформированных московских трупп — Нового театра Художественно-просветительного союза рабочих организаций (ХПСРО) под руководством В. М. Бебутова и Государственного показательного театра под управлением М. Ф. Ленина. Основу труппы составили молодые талантливые М. Бабанова, В. Зайчиков, М. Жаров, И. Ильинский. Программными спектаклями «Театрального Октября» на сцене Театра РСФСР-1 стали «героическая драма» Э. Верхарна «Зори»[16] и «революционная буффонада» В. Маяковского «Мистерия-Буфф» (вторая редакция)[17].

«Зори» — спектакль-митинг

Премьера драмы «Зори» бельгийского поэта и драматурга Эмиля Верхарна состоялась в Театре РСФСР-1 в третью годовщину Октября, 7 ноября 1920 года (постановка В. Э. Мейерхольда и В. М. Бебутова, художник В. В. Дмитриев).

Выбор Мейерхольдом этой символистской пьесы-утопии с героико-торжественными мотивами, написанной в 1898 году, и почти сразу же запрещённой к показу на русской сцене, был не случаен. Пьеса казалась ему близкой по содержанию идеям Октябрьской революции: город вымышленной страны осаждён неприятелем, но солдаты направляют оружие против своих командиров, а граждане восстают против своих правителей. В результате единения солдат и народа война между враждующими странами перерастала в народное восстание. Постановщики внесли в пьесу многочисленные изменения вплоть до исполнения «Интернационала», приблизив её к «текущему моменту». Актёры не пользовались париками и гримом, а находящиеся в зале под видом зрителей их товарищи своей активной реакцией на происходящее на сцене поддерживали атмосферу «революционного митинга». Мейерхольд использовал нетрадиционные приёмы и средства показа — перенос действия со сцены в зал и обратно, непосредственное обращение к зрителям с публицистическими, злободневными материалами. Так, например, во время одного из ноябрьских представлений «Зорь» со сцены было прочитано сообщение о взятии Красной Армией Перекопа, и спектакль пришлось прервать из-за бурной реакции зала. С балконов разбрасывались листовки с революционными лозунгами-призывами. Подчёркнуто примитивные декорации, одноцветные холщёвые костюмы актёров — всё было рассчитано на заполнявшую в те годы зал неискушённую в своём большинстве в искусстве публику. Это был последний спектакль Мейерхольда, который шёл с занавесом. Во всех последующих постановках уже ничто не разделяло сцену и зрительный зал. Как и всё новое, непривычное, спектакль воспринимался неоднозначно. О постановке «Зорь» П. М. Керженцев писал, что она выполнена «с чрезвычайной простотой технических приёмов, с большим остроумием и редкой для наших театров смелостью, является одним из наиболее значительных фактов театральной жизни за последние годы»[18][19]. Маяковский назвал «Зори» «первой революционной тенденцией в театре»[20]. С другой стороны, Н. К. Крупская, в те годы председатель Главполитпросвета при Наркомпросе, расценила спектакль Мейерхольда как «неудачный эксперимент»[21].

Горячие обсуждения-диспуты проводились в Театре РСФСР-1 еженедельно — это были так называемые "Понедельники «Зорь»[22].

Премьера драмы «Зори» бельгийского поэта и драматурга Эмиля Верхарна состоялась в Театре РСФСР-1 в третью годовщину Октября, 7 ноября 1920 года (постановка В. Э. Мейерхольда и В. М. Бебутова, художник В. В. Дмитриев).

Выбор Мейерхольдом этой символистской пьесы-утопии с героико-торжественными мотивами, написанной в 1898 году, и почти сразу же запрещённой к показу на русской сцене, был не случаен. Пьеса казалась ему близкой по содержанию идеям Октябрьской революции: город вымышленной страны осаждён неприятелем, но солдаты направляют оружие против своих командиров, а граждане восстают против своих правителей. В результате единения солдат и народа война между враждующими странами перерастала в народное восстание. Постановщики внесли в пьесу многочисленные изменения вплоть до исполнения «Интернационала», приблизив её к «текущему моменту». Актёры не пользовались париками и гримом, а находящиеся в зале под видом зрителей их товарищи своей активной реакцией на происходящее на сцене поддерживали атмосферу «революционного митинга». Мейерхольд использовал нетрадиционные приёмы и средства показа — перенос действия со сцены в зал и обратно, непосредственное обращение к зрителям с публицистическими, злободневными материалами. Так, например, во время одного из ноябрьских представлений «Зорь» со сцены было прочитано сообщение о взятии Красной Армией Перекопа, и спектакль пришлось прервать из-за бурной реакции зала. С балконов разбрасывались листовки с революционными лозунгами-призывами. Подчёркнуто примитивные декорации, одноцветные холщёвые костюмы актёров — всё было рассчитано на заполнявшую в те годы зал неискушённую в своём большинстве в искусстве публику. Это был последний спектакль Мейерхольда, который шёл с занавесом. Во всех последующих постановках уже ничто не разделяло сцену и зрительный зал. Как и всё новое, непривычное, спектакль воспринимался неоднозначно. О постановке «Зорь» П. М. Керженцев писал, что она выполнена «с чрезвычайной простотой технических приёмов, с большим остроумием и редкой для наших театров смелостью, является одним из наиболее значительных фактов театральной жизни за последние годы»[18][19]. Маяковский назвал «Зори» «первой революционной тенденцией в театре»[20]. С другой стороны, Н. К. Крупская, в те годы председатель Главполитпросвета при Наркомпросе, расценила спектакль Мейерхольда как «неудачный эксперимент»[21].

Горячие обсуждения-диспуты проводились в Театре РСФСР-1 еженедельно — это были так называемые "Понедельники «Зорь»[22].

Вместе с гражданской войной постепенно затихали «митинговые страсти». Выступая на диспуте о постановке «Зорь» в Театре РСФСР-1 22 ноября 1920 года, Луначарский оценил спектакль как «действительно реальный, настоящий шаг вперёд», но в то же время подверг сомнению необходимость в дальнейшем «спектаклей-митингов». «Вероятно, — говорил он, — в России мало людей, которые так часто митингуют, как я, — а я считаюсь знатоком и мастером этого дела… И я скажу: митинг надоел настолько, что тащить его на сцену не нужно!».

«Мистерия-Буфф» — революционная буффонада

Победные настроения требовали выхода в иных художественных формах, и поэтому вторая, переработанная редакция «Мистерии-Буфф» была сразу же принята театром к постановке[23].  По сравнению с редакцией 1918 года Маяковский дополнил пьесу новыми сценами и персонажами на злободневные темы — борьба с разрухой и спекуляцией, электрификация, международная обстановка. Работа над спектаклем ещё на стадии репетиций сопровождалась резкой критикой противников постановки. Группа литераторов (в их числе был А. С Серафимович) обратилась с письмом в ЦК РКП(б), утверждая, что пьеса непонятна народу и возражая против её постановки. 30 января в театре прошёл открытый диспут на тему: «Надо ли ставить „Мистерию-Буфф“?». Премьера «Мистерии-Буфф» состоялась 1 мая 1921 года (постановка Мейерхольда и Бебутова). Оформление спектакля было решено в духе «конструктивизма», к которому Мейерхольд неоднократно прибегал и в дальнейшем. Вместо декораций на сцене, объединённой со зрительным залом, была выстроена конструкция из лестниц, мостков и площадок с полусферой в центре с надписью «Земля». Площадка «Рая» размещалась под самым потолком в глубине сцены (скульптор А. М. Лавинский, художник В. Л. Храковский). Художник В. П. Киселёв одел «чистых» в причудливые костюмы, напоминающие картины Пикассо и сатирические плакаты «Окон РОСТА». «Нечистые» были одеты в одинаковые синие блузы, создавая обобщённый образ класса-победителя (приём, заимствованный многочисленными профессиональными и любительскими театральными коллективами, так называемыми «синеблузниками»). Использовались приёмы, заимствованные из циркового искусства — клоунада, акробатика, балаганное шутовство — направление, получившее распространение в 1910—1920 гг. («циркизация театра»[24]). Спектакль шёл ежедневно с 1 мая до закрытия сезона 7 июля, по-прежнему сопровождаемый противоречивой критикой: одни упрекали режиссёра в отходе от принятых норм, другие говорили о «единственном революционном театре современности».

В конце июня 1921 года «Мистерия-Буфф» с небольшими изменениями и в переводе на немецкий язык была поставлена А. М. Грановским (художник Н. И. Альтман) на арене московского цирка на Цветном бульваре для делегатов III Конгресса Коминтерна. В течение 1921—1923 гг. «Мистерия-Буфф» в первой или второй редакциях шла в ряде городов страны.

По сравнению с редакцией 1918 года Маяковский дополнил пьесу новыми сценами и персонажами на злободневные темы — борьба с разрухой и спекуляцией, электрификация, международная обстановка. Работа над спектаклем ещё на стадии репетиций сопровождалась резкой критикой противников постановки. Группа литераторов (в их числе был А. С Серафимович) обратилась с письмом в ЦК РКП(б), утверждая, что пьеса непонятна народу и возражая против её постановки. 30 января в театре прошёл открытый диспут на тему: «Надо ли ставить „Мистерию-Буфф“?». Премьера «Мистерии-Буфф» состоялась 1 мая 1921 года (постановка Мейерхольда и Бебутова). Оформление спектакля было решено в духе «конструктивизма», к которому Мейерхольд неоднократно прибегал и в дальнейшем. Вместо декораций на сцене, объединённой со зрительным залом, была выстроена конструкция из лестниц, мостков и площадок с полусферой в центре с надписью «Земля». Площадка «Рая» размещалась под самым потолком в глубине сцены (скульптор А. М. Лавинский, художник В. Л. Храковский). Художник В. П. Киселёв одел «чистых» в причудливые костюмы, напоминающие картины Пикассо и сатирические плакаты «Окон РОСТА». «Нечистые» были одеты в одинаковые синие блузы, создавая обобщённый образ класса-победителя (приём, заимствованный многочисленными профессиональными и любительскими театральными коллективами, так называемыми «синеблузниками»). Использовались приёмы, заимствованные из циркового искусства — клоунада, акробатика, балаганное шутовство — направление, получившее распространение в 1910—1920 гг. («циркизация театра»[24]). Спектакль шёл ежедневно с 1 мая до закрытия сезона 7 июля, по-прежнему сопровождаемый противоречивой критикой: одни упрекали режиссёра в отходе от принятых норм, другие говорили о «единственном революционном театре современности».

В конце июня 1921 года «Мистерия-Буфф» с небольшими изменениями и в переводе на немецкий язык была поставлена А. М. Грановским (художник Н. И. Альтман) на арене московского цирка на Цветном бульваре для делегатов III Конгресса Коминтерна. В течение 1921—1923 гг. «Мистерия-Буфф» в первой или второй редакциях шла в ряде городов страны.

Закат «Театрального Октября»[25]

Несмотря на зрительский успех обеих премьер, Театр РСФСР-1 испытывал серьёзные трудности. Прежняя критика сопровождалась новыми обвинениями, и прежде всего в «нерентабельности». 28 июня газета «Коммунистический труд» назвала Театр РСФСР-1 «бездонной бочкой», в которую якобы попусту бросаются государственные деньги[26] (Театр РСФСР-1, как и некоторые другие, частично финансировался из бюджета). 7 августа 1921 года театр открыл свой второй и последний сезон премьерой спектакля «Союз молодёжи, или Авантюра Стенсгора» по Г. Ибсену. Спектакль был решён как трагикомический маскарад с чертами сатирического и трагического гротеска. Всего лишь через месяц, 10 сентября 1921 года Театр РСФСР-1 был закрыт. Месяцем ранее по «Театральному Октябрю» был нанесён ещё один удар: закрыт его «глашатай» — журнал «Вестник театра».

Между тем гражданская война подходила к концу, теряли актуальность революционные лозунги «Театрального Октября», а его «левые» приверженцы — монополию представлять революцию в искусстве. «В сущности, — пишет Рудницкий, — ещё до того, как Луначарский решился отнять у Мейерхольда ТЕО, он (Мейерхольд) уже променял и „Театральный Октябрь“ и театральный отдел на один-единственный, зато конкретный, вполне реальный театр. <…>. Он понял, что реальным воплощением идей „Театрального Октября“ оказались только его спектакли „Зори“ и „Мистерия-Буфф“»[27]. Движение себя исчерпало, хотя его влияние ещё долго прослеживалось в режиссёрских работах как самого Мейерхольда, так и многих других деятелей театра. Театр РСФСР-1, просуществовавший всего год, стал родоначальником ряда театров под другими наименованиями, объединённых своим неизменным руководителем, режиссёром и идеологом Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом: «Театр актёра», «Театр ГИТИСа», «Театр Вс. Мейерхольда», переименованный в «Театр имени Мейерхольда» («ТИМ») и, наконец, «Государственный театр имени Вс. Мейерхольда» («ГосТИМ»), с ликвидацией которого 7 января 1938 года закончилась эпоха великого режиссёра-реформатора.

Напишите отзыв о статье "Театральный Октябрь"

Примечания

- ↑ Театральная энциклопедия. Гл. ред. П. А. Марков. Т. 3 — М.: Советская энциклопедия, Кетчер — Нежданова, 1964, стб. 768—773 с илл.

- ↑ Золотницкий Д. И. Зори театрального Октября. — Л.: «Искусство», 1976. — С. 67-77. — 392 с. — 8 000 экз.

- ↑ Рудницкий К. Л. Мейерхольд. — М.: Искусство, 1981. — С. 234-238. — 423 с. — 50 000 экз.

- ↑ Анд. Пиотровский. Хроника ленинградских празднеств 1919-1922 гг. // Массовые празднества. — Л: «Искусство», 1926. — С. 55.

- ↑ Рудницкий К. Л. Режиссёр Мейерхольд. — М.: Наука, 1969. — 527 с.

- ↑ Золотницкий Д. И. Зори театрального Октября. — Л: «Искусство», 1976. — С. 80. — 392 с. — 8 000 экз.

- ↑ Театральная энциклопедия. Гл. ред. С. С. Мокульский. Т. 1 — М.: Советская энциклопедия, А — Глобус, 1961

- ↑ Театральная энциклопедия. Гл. ред. П. А. Марков. Т. 5 — М.: Советская энциклопедия, Табакова — Яшугин, 1965, стб. 159

- ↑ // «Вестник работников искусств». — 1921. — С. 70.

- ↑ Смолина К. А. Театр улиц. Массовые действа // 100 великих театров мира. — М: Вече, 2010. — С. 322-325. — 432 с. — ISBN 978-5-9533-4573-6.

- ↑ 1 2 Рудницкий К. Л. Мейерхольд. — М: «Искусство», 1981. — С. 248. — 423 с.

- ↑ Стенограмма собрания ВТО 7 июня 1934 года, посвящённого «Театральному Октябрю»

- ↑ Декрет об объединении театрального дела // «Вестник театра»,. — 1919. — № 33, 14-21 сентября. — С. 2.

- ↑ Милитаризация московских театров и Всерабис // «Известия». — 1921. — С. 4.

- ↑ Луначарский А. В. Собрание сочинений. — Т. 3. — С. 303.

- ↑ Рудницкий К. «Чайка» театра Мейерхольда // Мейерхольд. — М.: Искусство, 1981. — С. 249-254. — 423 с. — 50 000 экз.

- ↑ Рудницкий К. Революционная буффонада // Мейерхольд. — М.: Искусство, 1981. — С. 254-260. — 423 с. — 50 000 экз.

- ↑ Керженцев П. М. Театр РСФСР. «Зори» // «Вестник театра». — 1920. — С. 4.

- ↑ История русского советского драматического театра в 2-х т.. — М.: Искусство, 1984. — Т. 1. — С. 111. — 392 с.

- ↑ Маяковский В. В. Сочинения. — М., 1959. — Т. 12. — С. 246.

- ↑ Крупская Н. Постановка «Зорь» Верхарна (В театре б. Зона) // «Правда». — 1920. — С. 2.

- ↑ «Об уязвимых местах театрального фронта» (Диспут на понедельнике «Зорь») // «Вестник театра». — 1921. — С. 16.

- ↑ Золотницкий Д. И. Зори театрального Октября. — Л: «Искусство», 1976. — С. 115-128. — 392 с. — 8 000 экз.

- ↑ Сергеев А. Циркизация театра. — СПб.: «Чистый лист», 2008.

- ↑ Название заключительной книги трилогии Д. И. Золотницкого, посвящённой истории «Театрального Октября»

- ↑ История русского советского драматического театра. Кн. 1. (1917 – 1945). — М: Просвещение, 1984. — С. 130. — 335 с.

- ↑ Рудницкий К. Л. Мейерхольд. — М: «Искусство», 1981. — С. 259-260. — 423 с. — 50 000 экз.

Литература

• [teatr-lib.ru/Library/Teatralnij_oktiabr/Teatralnij_oktiabr/ Театральный Октябрь: Сборник 1.]. — Л.; М., 1926. — 182 с.

• Золотницкий Д. И. [teatr-lib.ru/Library/Zolotnitsky/Zori Зори театрального Октября]. — Л: «Искусство», 1976. — 392 с. — 8 000 экз.

• Золотницкий Д. И. [teatr-lib.ru/Library/Zolotnitsky/Budni Будни и праздники театрального Октября]. — Л: «Искусство», 1978. — 255 с. — 10 000 экз.

• Золотницкий Д. И. Закат театрального Октября. — СПб: РИИИ, 2006. — 464 с. — 500 экз. — ISBN 5-86845-125-2.

• Золотницкий Д. И. Мейерхольд. Роман с советской властью. — М: «Аграф», 1999. — 384 с. — 3 500 экз. — ISBN 5-7784-0064-0.

• Жидков В. С. Театр и власть. 1917 – 1927. От свободы до «осознанной необходимости». — М: «Алетейа», 2003. — 656 с. — 400 экз. — ISBN 5-89321-111-1.

• Рудницкий К. Л. [teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye Режиссёр Мейерхольд]. — М: «Наука», 1969. — 527 с.

• [teatr-lib.ru/Library/Mejerhold/nasled Творческое наследие Вс. Э. Мейерхольда]. — М.: ВТО, 1976. — 489 с. — 10 000 экз.

• Алперс Б. А. [teatr-lib.ru/Library/Alpers/Ocherk1#_Toc377638905 Театр социальной маски]. — М.– Л.: Госиздат, 1931. — 132 с.

• Февральский А. В. [teatr-lib.ru/Library/Fevralsky/desyat_let Десять лет театра Мейерхольда]. — М: «Федерация», 1931. — 99 с. — 3 000 экз.

• Гвоздев А. А. [teatr-lib.ru/Library/Gvozdev/Theatre_meyer Театр имени Вс. Мейерхольда] (1920 – 1926). — Л.: «Academia», 1927.

Отрывок, характеризующий Театральный Октябрь

– Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф?Но дамы невольно смеялись и сами.

– Насилу спасли этого несчастного, – продолжала гостья. – И это сын графа Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется! – прибавила она. – А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот всё воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить. Я решительно отказалась: у меня дочери.

– Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат? – спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают. – Ведь у него только незаконные дети. Кажется… и Пьер незаконный.

Гостья махнула рукой.

– У него их двадцать незаконных, я думаю.

Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств.

– Вот в чем дело, – сказала она значительно и тоже полушопотом. – Репутация графа Кирилла Владимировича известна… Детям своим он и счет потерял, но этот Пьер любимый был.

– Как старик был хорош, – сказала графиня, – еще прошлого года! Красивее мужчины я не видывала.

– Теперь очень переменился, – сказала Анна Михайловна. – Так я хотела сказать, – продолжала она, – по жене прямой наследник всего именья князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю… так что никто не знает, ежели он умрет (он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Lorrain приехал из Петербурга), кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию. Сорок тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери. Он и крестил Борю, – прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.

– Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили, – сказала гостья.

– Да, но, entre nous, [между нами,] – сказала княгиня, – это предлог, он приехал собственно к графу Кирилле Владимировичу, узнав, что он так плох.

– Однако, ma chere, это славная штука, – сказал граф и, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням. – Хороша фигура была у квартального, я воображаю.

И он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал звучным и басистым смехом, колебавшим всё его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие. – Так, пожалуйста же, обедать к нам, – сказал он.

Наступило молчание. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостья поднимется и уедет. Дочь гостьи уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что то короткою кисейною юбкою, и остановилась по средине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались студент с малиновым воротником, гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке.

Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг бежавшей девочки.

– А, вот она! – смеясь закричал он. – Именинница! Ma chere, именинница!

– Ma chere, il y a un temps pour tout, [Милая, на все есть время,] – сказала графиня, притворяясь строгою. – Ты ее все балуешь, Elie, – прибавила она мужу.

– Bonjour, ma chere, je vous felicite, [Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас,] – сказала гостья. – Quelle delicuse enfant! [Какое прелестное дитя!] – прибавила она, обращаясь к матери.

Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, которые, сжимаясь, двигались в своем корсаже от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из под юбочки.

– Видите?… Кукла… Мими… Видите.

И Наташа не могла больше говорить (ей всё смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.

– Ну, поди, поди с своим уродом! – сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь. – Это моя меньшая, – обратилась она к гостье.

Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу сквозь слезы смеха и опять спрятала лицо.

Гостья, принужденная любоваться семейною сценой, сочла нужным принять в ней какое нибудь участие.

– Скажите, моя милая, – сказала она, обращаясь к Наташе, – как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?

Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью.

Между тем всё это молодое поколение: Борис – офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай – студент, старший сын графа, Соня – пятнадцатилетняя племянница графа, и маленький Петруша – меньшой сын, все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine. [о графине Апраксиной.] Изредка они взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха.

Два молодые человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица; Николай был невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица. На верхней губе его уже показывались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность.

Николай покраснел, как только вошел в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать; Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо, как эту Мими куклу он знал еще молодою девицей с неиспорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состарелась и как у ней по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу. Наташа отвернулась от него, взглянула на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха, и, не в силах более удерживаться, прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис не рассмеялся.

– Вы, кажется, тоже хотели ехать, maman? Карета нужна? – .сказал он, с улыбкой обращаясь к матери.

– Да, поди, поди, вели приготовить, – сказала она, уливаясь.

Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей, толстый мальчик сердито побежал за ними, как будто досадуя на расстройство, происшедшее в его занятиях.

Из молодежи, не считая старшей дочери графини (которая была четырьмя годами старше сестры и держала себя уже, как большая) и гостьи барышни, в гостиной остались Николай и Соня племянница. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, отененным длинными ресницами взглядом, густой черною косой, два раза обвившею ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных худощавых, но грациозных мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой она напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. Она, видимо, считала приличным выказывать улыбкой участие к общему разговору; но против воли ее глаза из под длинных густых ресниц смотрели на уезжавшего в армию cousin [двоюродного брата] с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого, и видно было, что кошечка присела только для того, чтоб еще энергичнее прыгнуть и заиграть с своим соusin, как скоро только они так же, как Борис с Наташей, выберутся из этой гостиной.

– Да, ma chere, – сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая. – Вот его друг Борис произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него; бросает и университет и меня старика: идет в военную службу, ma chere. А уж ему место в архиве было готово, и всё. Вот дружба то? – сказал граф вопросительно.

– Да ведь война, говорят, объявлена, – сказала гостья.

– Давно говорят, – сказал граф. – Опять поговорят, поговорят, да так и оставят. Ma chere, вот дружба то! – повторил он. – Он идет в гусары.

Гостья, не зная, что сказать, покачала головой.

– Совсем не из дружбы, – отвечал Николай, вспыхнув и отговариваясь как будто от постыдного на него наклепа. – Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе.

Он оглянулся на кузину и на гостью барышню: обе смотрели на него с улыбкой одобрения.

– Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой. Что делать? – сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя.

– Я уж вам говорил, папенька, – сказал сын, – что ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Но я знаю, что я никуда не гожусь, кроме как в военную службу; я не дипломат, не чиновник, не умею скрывать того, что чувствую, – говорил он, всё поглядывая с кокетством красивой молодости на Соню и гостью барышню.

Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду готовою заиграть и выказать всю свою кошачью натуру.

– Ну, ну, хорошо! – сказал старый граф, – всё горячится. Всё Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры. Что ж, дай Бог, – прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гостьи.

Большие заговорили о Бонапарте. Жюли, дочь Карагиной, обратилась к молодому Ростову:

– Как жаль, что вас не было в четверг у Архаровых. Мне скучно было без вас, – сказала она, нежно улыбаясь ему.

Польщенный молодой человек с кокетливой улыбкой молодости ближе пересел к ней и вступил с улыбающейся Жюли в отдельный разговор, совсем не замечая того, что эта его невольная улыбка ножом ревности резала сердце красневшей и притворно улыбавшейся Сони. – В середине разговора он оглянулся на нее. Соня страстно озлобленно взглянула на него и, едва удерживая на глазах слезы, а на губах притворную улыбку, встала и вышла из комнаты. Всё оживление Николая исчезло. Он выждал первый перерыв разговора и с расстроенным лицом вышел из комнаты отыскивать Соню.

– Как секреты то этой всей молодежи шиты белыми нитками! – сказала Анна Михайловна, указывая на выходящего Николая. – Cousinage dangereux voisinage, [Бедовое дело – двоюродные братцы и сестрицы,] – прибавила она.

– Да, – сказала графиня, после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее. – Сколько страданий, сколько беспокойств перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться! А и теперь, право, больше страха, чем радости. Всё боишься, всё боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек и для мальчиков.

– Всё от воспитания зависит, – сказала гостья.

– Да, ваша правда, – продолжала графиня. – До сих пор я была, слава Богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием, – говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них. – Я знаю, что я всегда буду первою confidente [поверенной] моих дочерей, и что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (мальчику нельзя без этого), то всё не так, как эти петербургские господа.

– Да, славные, славные ребята, – подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные для него вопросы тем, что всё находил славным. – Вот подите, захотел в гусары! Да вот что вы хотите, ma chere!

– Какое милое существо ваша меньшая, – сказала гостья. – Порох!

– Да, порох, – сказал граф. – В меня пошла! И какой голос: хоть и моя дочь, а я правду скажу, певица будет, Саломони другая. Мы взяли итальянца ее учить.

– Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту пору.

– О, нет, какой рано! – сказал граф. – Как же наши матери выходили в двенадцать тринадцать лет замуж?

– Уж она и теперь влюблена в Бориса! Какова? – сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса, и, видимо отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала. – Ну, вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей… Бог знает, что бы они делали потихоньку (графиня разумела: они целовались бы), а теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и всё мне расскажет. Может быть, я балую ее; но, право, это, кажется, лучше. Я старшую держала строго.

– Да, меня совсем иначе воспитывали, – сказала старшая, красивая графиня Вера, улыбаясь.

Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает; напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно.

Старшая, Вера, была хороша, была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно; но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.

– Всегда с старшими детьми мудрят, хотят сделать что нибудь необыкновенное, – сказала гостья.

– Что греха таить, ma chere! Графинюшка мудрила с Верой, – сказал граф. – Ну, да что ж! всё таки славная вышла, – прибавил он, одобрительно подмигивая Вере.

Гостьи встали и уехали, обещаясь приехать к обеду.

– Что за манера! Уж сидели, сидели! – сказала графиня, проводя гостей.

Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушиваясь к говору в гостиной и ожидая выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, сбиралась было заплакать оттого, что он не сейчас шел, когда заслышались не тихие, не быстрые, приличные шаги молодого человека.

Наташа быстро бросилась между кадок цветов и спряталась.

Борис остановился посереди комнаты, оглянулся, смахнул рукой соринки с рукава мундира и подошел к зеркалу, рассматривая свое красивое лицо. Наташа, притихнув, выглядывала из своей засады, ожидая, что он будет делать. Он постоял несколько времени перед зеркалом, улыбнулся и пошел к выходной двери. Наташа хотела его окликнуть, но потом раздумала. «Пускай ищет», сказала она себе. Только что Борис вышел, как из другой двери вышла раскрасневшаяся Соня, сквозь слезы что то злобно шепчущая. Наташа удержалась от своего первого движения выбежать к ней и осталась в своей засаде, как под шапкой невидимкой, высматривая, что делалось на свете. Она испытывала особое новое наслаждение. Соня шептала что то и оглядывалась на дверь гостиной. Из двери вышел Николай.

– Соня! Что с тобой? Можно ли это? – сказал Николай, подбегая к ней.

– Ничего, ничего, оставьте меня! – Соня зарыдала.

– Нет, я знаю что.

– Ну знаете, и прекрасно, и подите к ней.

– Соооня! Одно слово! Можно ли так мучить меня и себя из за фантазии? – говорил Николай, взяв ее за руку.

Соня не вырывала у него руки и перестала плакать.

Наташа, не шевелясь и не дыша, блестящими главами смотрела из своей засады. «Что теперь будет»? думала она.

– Соня! Мне весь мир не нужен! Ты одна для меня всё, – говорил Николай. – Я докажу тебе.

– Я не люблю, когда ты так говоришь.

– Ну не буду, ну прости, Соня! – Он притянул ее к себе и поцеловал.

«Ах, как хорошо!» подумала Наташа, и когда Соня с Николаем вышли из комнаты, она пошла за ними и вызвала к себе Бориса.

– Борис, подите сюда, – сказала она с значительным и хитрым видом. – Мне нужно сказать вам одну вещь. Сюда, сюда, – сказала она и привела его в цветочную на то место между кадок, где она была спрятана. Борис, улыбаясь, шел за нею.

– Какая же это одна вещь ? – спросил он.

Она смутилась, оглянулась вокруг себя и, увидев брошенную на кадке свою куклу, взяла ее в руки.

– Поцелуйте куклу, – сказала она.

Борис внимательным, ласковым взглядом смотрел в ее оживленное лицо и ничего не отвечал.

– Не хотите? Ну, так подите сюда, – сказала она и глубже ушла в цветы и бросила куклу. – Ближе, ближе! – шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.

– А меня хотите поцеловать? – прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волненья.

Борис покраснел.

– Какая вы смешная! – проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснея, но ничего не предпринимая и выжидая.

Она вдруг вскочила на кадку, так что стала выше его, обняла его обеими руками, так что тонкие голые ручки согнулись выше его шеи и, откинув движением головы волосы назад, поцеловала его в самые губы.

Она проскользнула между горшками на другую сторону цветов и, опустив голову, остановилась.

– Наташа, – сказал он, – вы знаете, что я люблю вас, но…

– Вы влюблены в меня? – перебила его Наташа.

– Да, влюблен, но, пожалуйста, не будем делать того, что сейчас… Еще четыре года… Тогда я буду просить вашей руки.

Наташа подумала.

– Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать… – сказала она, считая по тоненьким пальчикам. – Хорошо! Так кончено?

И улыбка радости и успокоения осветила ее оживленное лицо.

– Кончено! – сказал Борис.

– Навсегда? – сказала девочка. – До самой смерти?

И, взяв его под руку, она с счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную.

Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Графине хотелось с глазу на глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной, которую она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна, с своим исплаканным и приятным лицом, подвинулась ближе к креслу графини.

– С тобой я буду совершенно откровенна, – сказала Анна Михайловна. – Уж мало нас осталось, старых друзей! От этого я так и дорожу твоею дружбой.

Анна Михайловна посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожала руку своему другу.

– Вера, – сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно, нелюбимой. – Как у вас ни на что понятия нет? Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам, или…

Красивая Вера презрительно улыбнулась, видимо не чувствуя ни малейшего оскорбления.

– Ежели бы вы мне сказали давно, маменька, я бы тотчас ушла, – сказала она, и пошла в свою комнату.

Но, проходя мимо диванной, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары. Она остановилась и презрительно улыбнулась. Соня сидела близко подле Николая, который переписывал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и замолчали, когда вошла Вера. Соня и Наташа с виноватыми и счастливыми лицами взглянули на Веру.

Весело и трогательно было смотреть на этих влюбленных девочек, но вид их, очевидно, не возбуждал в Вере приятного чувства.

– Сколько раз я вас просила, – сказала она, – не брать моих вещей, у вас есть своя комната.

Она взяла от Николая чернильницу.

– Сейчас, сейчас, – сказал он, мокая перо.

– Вы всё умеете делать не во время, – сказала Вера. – То прибежали в гостиную, так что всем совестно сделалось за вас.

Несмотря на то, или именно потому, что сказанное ею было совершенно справедливо, никто ей не отвечал, и все четверо только переглядывались между собой. Она медлила в комнате с чернильницей в руке.

– И какие могут быть в ваши года секреты между Наташей и Борисом и между вами, – всё одни глупости!

– Ну, что тебе за дело, Вера? – тихеньким голоском, заступнически проговорила Наташа.

Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, в этот день добра и ласкова.

– Очень глупо, – сказала Вера, – мне совестно за вас. Что за секреты?…

– У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем, – сказала Наташа разгорячаясь.

– Я думаю, не трогаете, – сказала Вера, – потому что в моих поступках никогда ничего не может быть дурного. А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься.

– Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится, – сказал Борис. – Я не могу жаловаться, – сказал он.

– Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово дипломат было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову); даже скучно, – сказала Наташа оскорбленным, дрожащим голосом. – За что она ко мне пристает? Ты этого никогда не поймешь, – сказала она, обращаясь к Вере, – потому что ты никогда никого не любила; у тебя сердца нет, ты только madame de Genlis [мадам Жанлис] (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое удовольствие – делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом, сколько хочешь, – проговорила она скоро.

– Да уж я верно не стану перед гостями бегать за молодым человеком…

– Ну, добилась своего, – вмешался Николай, – наговорила всем неприятностей, расстроила всех. Пойдемте в детскую.

Все четверо, как спугнутая стая птиц, поднялись и пошли из комнаты.

– Мне наговорили неприятностей, а я никому ничего, – сказала Вера.

– Madame de Genlis! Madame de Genlis! – проговорили смеющиеся голоса из за двери.

Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, улыбнулась и видимо не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу. Глядя на свое красивое лицо, она стала, повидимому, еще холоднее и спокойнее.

В гостиной продолжался разговор.

– Ah! chere, – говорила графиня, – и в моей жизни tout n'est pas rose. Разве я не вижу, что du train, que nous allons, [не всё розы. – при нашем образе жизни,] нашего состояния нам не надолго! И всё это клуб, и его доброта. В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и Бог знает что. Да что обо мне говорить! Ну, как же ты это всё устроила? Я часто на тебя удивляюсь, Annette, как это ты, в свои годы, скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь обойтись, удивляюсь! Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею.

– Ах, душа моя! – отвечала княгиня Анна Михайловна. – Не дай Бог тебе узнать, как тяжело остаться вдовой без подпоры и с сыном, которого любишь до обожания. Всему научишься, – продолжала она с некоторою гордостью. – Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого нибудь из этих тузов, я пишу записку: «princesse une telle [княгиня такая то] желает видеть такого то» и еду сама на извозчике хоть два, хоть три раза, хоть четыре, до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне всё равно, что бы обо мне ни думали.

– Ну, как же, кого ты просила о Бореньке? – спросила графиня. – Ведь вот твой уже офицер гвардии, а Николушка идет юнкером. Некому похлопотать. Ты кого просила?

– Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на всё согласился, доложил государю, – говорила княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв всё унижение, через которое она прошла для достижения своей цели.

– Что он постарел, князь Василий? – спросила графиня. – Я его не видала с наших театров у Румянцевых. И думаю, забыл про меня. Il me faisait la cour, [Он за мной волочился,] – вспомнила графиня с улыбкой.

– Всё такой же, – отвечала Анна Михайловна, – любезен, рассыпается. Les grandeurs ne lui ont pas touriene la tete du tout. [Высокое положение не вскружило ему головы нисколько.] «Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая княгиня, – он мне говорит, – приказывайте». Нет, он славный человек и родной прекрасный. Но ты знаешь, Nathalieie, мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала бы для его счастья. А обстоятельства мои до того дурны, – продолжала Анна Михайловна с грустью и понижая голос, – до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс съедает всё, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, a la lettre [буквально] нет гривенника денег, и я не знаю, на что обмундировать Бориса. – Она вынула платок и заплакала. – Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая бумажка. Я в таком положении… Одна моя надежда теперь на графа Кирилла Владимировича Безухова. Ежели он не захочет поддержать своего крестника, – ведь он крестил Борю, – и назначить ему что нибудь на содержание, то все мои хлопоты пропадут: мне не на что будет обмундировать его.

Графиня прослезилась и молча соображала что то.

– Часто думаю, может, это и грех, – сказала княгиня, – а часто думаю: вот граф Кирилл Владимирович Безухой живет один… это огромное состояние… и для чего живет? Ему жизнь в тягость, а Боре только начинать жить.

– Он, верно, оставит что нибудь Борису, – сказала графиня.

– Бог знает, chere amie! [милый друг!] Эти богачи и вельможи такие эгоисты. Но я всё таки поеду сейчас к нему с Борисом и прямо скажу, в чем дело. Пускай обо мне думают, что хотят, мне, право, всё равно, когда судьба сына зависит от этого. – Княгиня поднялась. – Теперь два часа, а в четыре часа вы обедаете. Я успею съездить.

И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.

– Прощай, душа моя, – сказала она графине, которая провожала ее до двери, – пожелай мне успеха, – прибавила она шопотом от сына.

– Вы к графу Кириллу Владимировичу, ma chere? – сказал граф из столовой, выходя тоже в переднюю. – Коли ему лучше, зовите Пьера ко мне обедать. Ведь он у меня бывал, с детьми танцовал. Зовите непременно, ma chere. Ну, посмотрим, как то отличится нынче Тарас. Говорит, что у графа Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет.

– Mon cher Boris, [Дорогой Борис,] – сказала княгиня Анна Михайловна сыну, когда карета графини Ростовой, в которой они сидели, проехала по устланной соломой улице и въехала на широкий двор графа Кирилла Владимировича Безухого. – Mon cher Boris, – сказала мать, выпрастывая руку из под старого салопа и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына, – будь ласков, будь внимателен. Граф Кирилл Владимирович всё таки тебе крестный отец, и от него зависит твоя будущая судьба. Помни это, mon cher, будь мил, как ты умеешь быть…

– Ежели бы я знал, что из этого выйдет что нибудь, кроме унижения… – отвечал сын холодно. – Но я обещал вам и делаю это для вас.

Несмотря на то, что чья то карета стояла у подъезда, швейцар, оглядев мать с сыном (которые, не приказывая докладывать о себе, прямо вошли в стеклянные сени между двумя рядами статуй в нишах), значительно посмотрев на старенький салоп, спросил, кого им угодно, княжен или графа, и, узнав, что графа, сказал, что их сиятельству нынче хуже и их сиятельство никого не принимают.

– Мы можем уехать, – сказал сын по французски.

– Mon ami! [Друг мой!] – сказала мать умоляющим голосом, опять дотрогиваясь до руки сына, как будто это прикосновение могло успокоивать или возбуждать его.

Борис замолчал и, не снимая шинели, вопросительно смотрел на мать.

– Голубчик, – нежным голоском сказала Анна Михайловна, обращаясь к швейцару, – я знаю, что граф Кирилл Владимирович очень болен… я затем и приехала… я родственница… Я не буду беспокоить, голубчик… А мне бы только надо увидать князя Василия Сергеевича: ведь он здесь стоит. Доложи, пожалуйста.

Швейцар угрюмо дернул снурок наверх и отвернулся.

– Княгиня Друбецкая к князю Василию Сергеевичу, – крикнул он сбежавшему сверху и из под выступа лестницы выглядывавшему официанту в чулках, башмаках и фраке.

Мать расправила складки своего крашеного шелкового платья, посмотрелась в цельное венецианское зеркало в стене и бодро в своих стоптанных башмаках пошла вверх по ковру лестницы.

– Mon cher, voue m'avez promis, [Мой друг, ты мне обещал,] – обратилась она опять к Сыну, прикосновением руки возбуждая его.

Сын, опустив глаза, спокойно шел за нею.

Они вошли в залу, из которой одна дверь вела в покои, отведенные князю Василью.

В то время как мать с сыном, выйдя на середину комнаты, намеревались спросить дорогу у вскочившего при их входе старого официанта, у одной из дверей повернулась бронзовая ручка и князь Василий в бархатной шубке, с одною звездой, по домашнему, вышел, провожая красивого черноволосого мужчину. Мужчина этот был знаменитый петербургский доктор Lorrain.

– C'est donc positif? [Итак, это верно?] – говорил князь.

– Mon prince, «errare humanum est», mais… [Князь, человеку ошибаться свойственно.] – отвечал доктор, грассируя и произнося латинские слова французским выговором.

– C'est bien, c'est bien… [Хорошо, хорошо…]

Заметив Анну Михайловну с сыном, князь Василий поклоном отпустил доктора и молча, но с вопросительным видом, подошел к ним. Сын заметил, как вдруг глубокая горесть выразилась в глазах его матери, и слегка улыбнулся.