Тибет (1912—1951)

| Тибет | |||||||||

| тиб. བོད་ | |||||||||

| |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Гимн Гуаллу[1] тиб. བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གླུ | |||||||||

| Тибет в 1940 году | |||||||||

| Столица | Лхаса | ||||||||

| Крупнейшие города | Лхаса, Шигадзе, Гьянцэ, Чамдо, Гарток | ||||||||

| Язык(и) | Тибетский | ||||||||

| Религия | Тибетский буддизм | ||||||||

| Денежная единица | Транка[2] и сранг | ||||||||

| Площадь | около 1,2 млн км² | ||||||||

| Население | 6 000 000 чел. (к 1949 г.)[3] | ||||||||

| Форма правления | Теократическая монархия | ||||||||

| Далай-ламы | |||||||||

| - 1912—1933 | Далай-лама XIII | ||||||||

| - 1933—1940 | регент Джампэл Еше | ||||||||

| - 1940—1951 | Далай-лама XIV | ||||||||

| Дипломатическое признание | | ||||||||

| История | |||||||||

| - 11 января 1913 | Подписан Монголо-тибетский договор о дружбе | ||||||||

| - 23 января 1913 | Декларация независимости Тибета | ||||||||

| - 23 мая 1951 | Подписано «Соглашение из 17 пунктов». Установление власти КНР над территорией Тибета | ||||||||

Тибет (тиб. བོད་, Вайли bod) в период с момента распада Империи Цин в 1912 году до утверждения в Тибете власти Китайской Народной Республики в 1951 году — государство на территории Тибетского нагорья. Несмотря на то, что на протяжении этого периода Тибет существовал как де-факто[4] независимое теократическое государство, возглавляемое Далай-ламой, де-юре международно-правовой статус Тибета в этот период является предметом споров.

При императорах монгольского государства Юань с главами тибетской школы Сакья сложились отношения покровителя веры и наставника в вере. После ввода войск и амбаней в начале XVIII века, маньчжурская Империя Цин установила контроль над Тибетом. В XIX веке власть империи над Тибетом стала ослабевать с ослаблением самой империи, но Тибет по-прежнему оставался зависимым от неё. В 1912 году маньчжурская династия отреклась от трона и была провозглашена Китайская республика. 23 января 1913 года Далай-лама XIII издал Декларацию независимости Тибета.

С момента провозглашения независимости Далай-лама XIII взял курс на модернизацию страны и создание боеспособной армии. Однако под натиском суеверий народа и недовольства духовенства, Далай-лама свернул большинство реформ к концу 1920-х годов. Благодаря проводимым реформам армии территория, контролируемая Лхасой, к 1932 году достигла реки Ялунцзян. В этот период времени Тибет поддерживал дипломатическими отношения с такими странами как Монголия, Китай, Непал, Сикким, Бутан и Великобритания.

17 декабря 1933 года умирает Далай-лама XIII и регентом становится молодой настоятель монастыря Радэн Джампэл Еше. Это ознаменовало победу консервативных кругов лхасской элиты и окончательное сворачивание реформ, начатых Далай-ламой XIII. В целом продолжая политику Далай-ламы XIII, регент постепенно сосредотачивал власть в своих руках. Но со смертью Далай-ламы, обладавшего религиозным авторитетом, центральная власть в Тибете начала резко ослабевать.

22 февраля 1940 года в зале Всех Добродетелей Сансары и Нирваны во дворце Потала прошла церемония интронизации нового пятилетнего Далай-ламы XIV. Во время второй мировой войны тибетские власти придерживались нейтралитета, а территория Тибета почти не была вовлечена в военные действия. В послевоенные годы ситуация в Тибете была нестабильной.

В 1946 году на территории Китая началась гражданская война между Гоминьданом и Коммунистической партией Китая, перевес в которой, со временем, переходил на сторону КПК. После провозглашения Китайской Народной Республики, между китайской и тибетской армиями произошли столкновения, по окончании которых было подписано «Соглашение между Центральным народным правительством Китая и местным тибетским правительством о мероприятиях по мирному освобождению Тибета» и 9 сентября 1951 года части Народно-освободительной армии Китая вошли в столицу Тибета.

Содержание

- 1 Исторический фон

- 2 Провозглашение независимости

- 3 Государственное устройство

- 4 Правление Далай-ламы XIII

- 5 Борьба за власть

- 6 Правление Далай-ламы XIV

- 7 Установление власти Китайской Народной Республики

- 8 Международно-правовой статус Тибета

- 9 Экспедиции и путешествия в Тибет

- 10 Примечания

- 11 Литература

Исторический фон

Начиная с монгольской империи Юань, между императорами в Пекине и Тибетом, который был и является мощным религиозным центром, сложились отношения охранителя веры и наставника в вере[5]. После ввода китайских войск и амбаней в начале XVIII века, империя Цин установила контроль над Тибетом[5]. В XIX веке власть империи над Тибетом стала ослабевать с ослаблением самой империи, но Тибет по-прежнему оставался зависимым от неё[6]. Цинская экспедиция в Тибет (1910) 12 февраля 1910 заняла Лхасу, установила прямой контроль Китая над Тибетом, 25 февраля был объявлен императорский указ о «низложении» Далай-Ламы XIII, который успел бежать в протекторат Сикким на северо-востоке Британской Индии.

В 1911 году Внешняя Монголия провозгласила свою независимость, а в 1912 году маньчжурская династия отреклась от трона[7]. Революция в Китае привела к выводу китайских войск из Тибета к концу 1912 года.

Провозглашение независимости

11 января 1913 года посланник Далай-ламы Агван Доржиев, и. о. министра иностранных дел Монголии лама Равдан и другие уполномоченные лица подписали Монголо-тибетский договор о дружбе, в котором страны признавали независимости друг друга[8]. Правительство Китая не признало этот договор[9].

11 января 1913 года посланник Далай-ламы Агван Доржиев, и. о. министра иностранных дел Монголии лама Равдан и другие уполномоченные лица подписали Монголо-тибетский договор о дружбе, в котором страны признавали независимости друг друга[8]. Правительство Китая не признало этот договор[9].

23 января 1913 года Далай-лама XIII вернулся во дворец Потала в качестве признанного лидера Тибета. Там он издал Декларацию независимости, в которой говорилось, что на протяжении всей истории Китай и Тибет сотрудничали на основе отношений покровителя и священника, и что отношения Тибета и Китая не основываются на подчинении одного другому. В ней тибетцы назывались независимой и религиозной нацией, которой предстоит трудиться для защиты своей независимой страны[10].

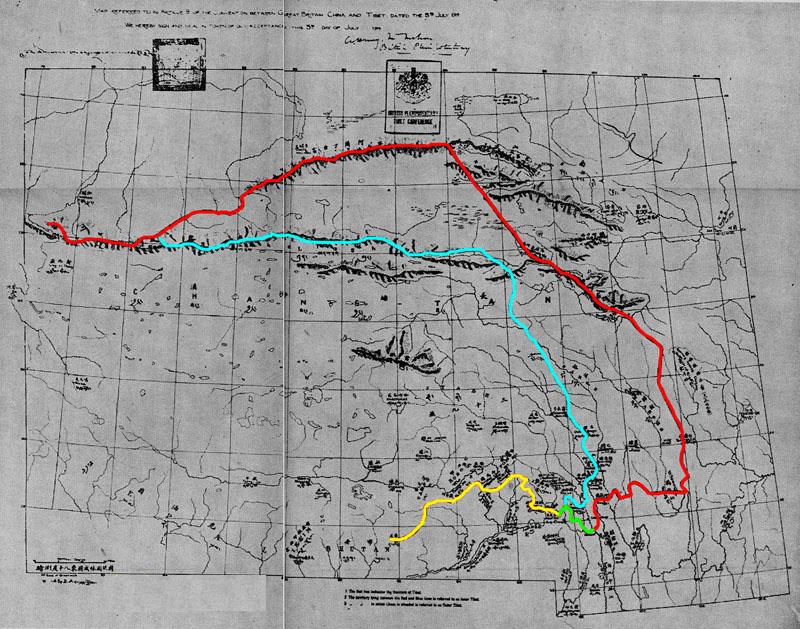

Симлская конвенция

Под давлением Великобритании, Китайское правительство в марте 1913 года приняло участие в переговорах с властями Тибета в Чамдо, но переговоры были вскоре прерваны и продолжились лишь в октябре 1913 года в Симле при участии Великобритании. В марте 1914 года тибетская и английская делегации договорились о тибетско-индийской границе и обменялись нотами. В апреле 1914 года главы китайской, тибетской и английской делегации парафировали английский вариант конвенции, вторая статья которой гласила[11]:

|

Правительства Великобритании и Китая, признавая, что Тибет находится под сюзеренитетом Китая, и, признавая автономию Внешнего Тибета, обязуются уважать территориальную целостность страны и воздерживаться от вмешательства в управление Внешним Тибетом (включая выборы и введение в должность Далай-ламы), которое должно оставаться в руках тибетского правительства Лхасы. Правительство Китая обязуется не превращать Тибет в китайскую провинцию. Правительство Великобритании обязуется не аннексировать Тибет или какую-либо часть его. |

|

Несмотря на предполагаемое разделение Тибета на Внешний и Внутренний, географически и политически Тибет, согласно конвенции, оставался единым государством[12]. Основные разногласия были связаны с границей Внешнего и Внутреннего Тибета. Китайская делегация была не согласна с установленной английским вариантом границей и в итоге отказалась подписывать конвенцию. Однако тибетская и английская делегация подписали «Дополнительное соглашение», которое гласило[13]:

Государственное устройство

Как и в XIX веке[15], в период своей фактической независимости Тибет оставался теократическим государством, главой которого являлся Далай-лама[16][3][17]. Государственной религией был тибетский буддизм школы Гэлуг, основой государственной идеологии была идея «chösi nyitrel», что переводится как «религиозные и политические дела объединены»[18].

Правительство Тибета находилось в Лхасе и состояло из Далай-ламы, Кашага (кабинета министров), Цогду (Национальной ассамблеи) и выборной бюрократии[3].

Далай-лама являлся не ограниченным ничем и никем абсолютным правителем Тибета[15]. Во время поиска реинкарнации Далай-ламы или его малолетства Цогду назначал регента, который управлял страной[16].

Высшим органом исполнительной власти являлся Кашаг, состоящий из четырёх калонов. Кашаг подчинялся непосредственно Далай-ламе, а калоны пожизненно назначались Далай-ламой и приносили ему клятву верности[19]. С 1894 года одним из калонов в обязательном порядке должен был быть лама[15]. Кашагу подчинялись Йигцзан и Цзикан, ведавшие, соответственно, религиозной и светской сферами жизни страны. Йигцзан возглавляли 4 ламы-секретаря, Цзикан — 4 цзипёна[20].

При необходимости, Кашаг или Далай-лама могли созвать Цогду или Большой Цогду. Цогду состоял из 4 лам-секретарей, 4 цзипёнов и представителей трёх великих монастырей. В Большой Цогду, помимо членов Цогду, входили представители всех монастырей и все чиновники, которые находились в Лхасе[21].

Юридическая система базировалась на принципах, разработанных ещё при Сонгцэне Гампо и дополненных Далай-ламой V и Далай-ламой XIII. Судебная власть осуществлялась судьями, которые назначались правительством[3]. Некоторые судебные функции выполняли дзопёны (сельские старосты)[22].

Тибет делился на 53 цзона (округа), управлялся каждый из которых совместно светским и буддийский цзонпёнами. Особенно важными городами и области управляли губернаторы, которые, также как и цзонпёны, назначались Кашагом на три года[21]. На территории Тибета существовали и полунезависимые княжества, подчинявшиеся непосредственно Кашагу[23]. Из-за отсутствия современных способов связи, Тибет отличался сильной децентрализацией власти: некоторые районы и княжества Тибета пользовались значительной автономией[3].

Денежная система

Денежная система Тибета отличалась от других параллельным существованием двух монетных номиналов[24]:

- Первый был позаимствован у Непала, его основной денежной единицей была транка, состоящая из 15 скар.

- Второй был позаимствован у Китая и его денежной единицей был сранг, состоящий из 10 шо, каждый из которых состоял из 10 скар.

Участник:Ry0ukai/Gallery Участник:Ry0ukai/Gallery

Общественный строй и социальные отношения

Вся пригодная для сельского хозяйства земля в Тибете была поделена между аристократией (25 %), монастырями (37 %) и правительством Тибета. Поместья аристократии были наследственными и главным источником богатства. На пахотных землях, принадлежащих им, были обязаны работать крестьяне. Пахотные земли делились на две части: земли, с которых хозяин получал всю прибыль, и земли, за счёт которых крестьяне существовали. Крестьяне не получали ни заработной платы, ни еды от своих хозяев. Помимо работы в полях, крепостные крестьяне занимались ремонтом поместья хозяина, транспортировкой урожая и заготовкой дров. Некоторых крестьян ещё в детстве забирали на всю жизнь в солдаты, монахи или прислугу[25].

По мнению некоторых исследователей, термин «крепостной» не отражает положение крестьян Тибета, так как юридическая система Тибета была более гибкая по сравнению с европейской[26]. Крестьяне были привязаны к поместьям не лично, а своими обязательствами по аренде земли[27].

Вся пригодная для сельского хозяйства земля в Тибете была поделена между аристократией (25 %), монастырями (37 %) и правительством Тибета. Поместья аристократии были наследственными и главным источником богатства. На пахотных землях, принадлежащих им, были обязаны работать крестьяне. Пахотные земли делились на две части: земли, с которых хозяин получал всю прибыль, и земли, за счёт которых крестьяне существовали. Крестьяне не получали ни заработной платы, ни еды от своих хозяев. Помимо работы в полях, крепостные крестьяне занимались ремонтом поместья хозяина, транспортировкой урожая и заготовкой дров. Некоторых крестьян ещё в детстве забирали на всю жизнь в солдаты, монахи или прислугу[25].

По мнению некоторых исследователей, термин «крепостной» не отражает положение крестьян Тибета, так как юридическая система Тибета была более гибкая по сравнению с европейской[26]. Крестьяне были привязаны к поместьям не лично, а своими обязательствами по аренде земли[27].

В тибетской социальной теории крестьяне должны были работать бесплатно, потому что им предоставлялись бесплатные участки земли, которым они могли полностью распоряжаться (кроме продажи). Трудовая и налоговая повинности каждой семьи были пропорциональны размеру этого участка[25]. Среди тибетских крестьян были и зажиточные, которые сами сдавали свою землю другим крестьянам. В Тибете существовали и безземельные крестьяне, которые работали вдали от своего хозяина, но по-прежнему ежегодно платили ему[28].

Помимо трудовой, существовала и транспортная повинность. На территории Тибета располагалась сеть станций, которые находились друг от друга на расстоянии полудня пути, чтобы крестьянин мог добраться до соседней станции и вернуться назад за сутки. На станции путник, при наличии соответствующего разрешения от правительства, мог получить кров и пищу бесплатно или по минимальной цене[28].

В Тибете не было полиции и судов, потому что эти полномочия были делегированы хозяевам земель, что было выгодно правительству, так как освобождало его от поддержания судебной системы и полиции[29].

Правительство Тибета состояло из светских и религиозных чиновников. Светские чиновники обычно набирались из аристократических семей, каждая из которых должна была предоставить одного мужчину. Аристократические семьи могли быть лишены своего имущества за нелояльность или отказ предоставить мужчину для работы чиновником[30]. Таким образом, статус аристократии имел двойственную природу: они не были независимыми землевладельцами, но и не были только чиновниками правительства. Фактически, аристократии принадлежала монополия на светские посты в правительстве[31].

Традиция набора в чиновники монахов восходит ко временам Далай-ламы V. В XX веке влияние монахов на государственную систему сильно расширилось. Монахи-чиновники официально были закреплены за одним из монастырей, но фактически жили там всего несколько недель в году. Несколько влиятельных аристократических семей должны были предоставлять монахов для службы в правительстве. Чаще всего монахами-чиновниками становились дети из аристократических семей или усыновлённые дети монахов-чиновников[32].

Правление Далай-ламы XIII

Период реформ

В 1914 году в Тибете начали чеканить, в дополнении к золотым и серебряным, также медные монеты. Были напечатаны первые банкноты достоинством 5, 10, 15, 25 и 50 тысяч транка. Несбалансированная печать денег вскоре привела к инфляции, обесценившей деньги более чем в два раза. В Индию были отправлены студенты для изучения технологии печатания денег, горного и военного дела, электротехнике и работе на телеграфе[33].

В 1914 году в Тибете начали чеканить, в дополнении к золотым и серебряным, также медные монеты. Были напечатаны первые банкноты достоинством 5, 10, 15, 25 и 50 тысяч транка. Несбалансированная печать денег вскоре привела к инфляции, обесценившей деньги более чем в два раза. В Индию были отправлены студенты для изучения технологии печатания денег, горного и военного дела, электротехнике и работе на телеграфе[33].

Большое внимание в тибетском правительстве уделяли созданию боеспособной армии. С 1913 года военным советником работал японец Ясухиро Ядзима, а главнокомандующим тибетской армии был назначен Царон, фаворит Далай-ламы. В 1916 году для обучения стрельбе из пушек и пулемётов в Индию были направлены несколько солдат. В конечном счёте, была создана новая тибетская армия численностью 5000 человек, ставшая реальной опорой для правительства[34].

С 1914 года в Тибете стали взимать налоги на соль, шкуры и шерсть, а позднее был введён подушный налог и 10 % пошлина на ввозимый из Китая чай[34]. Введены были и налоги на уши и нос. Большая часть средств, которые получали от новых налогов и пошлин, шла на содержание армии[35].

В первой половине 20-х годов Тибет продолжал идти по пути модернизации, что вызывало недовольство некоторых представителей духовенства и простых тибетцев, связанное с личными интересами и суеверием[36]. На ход реформ в Тибете непосредственно влиял английский резидент Чарльз Белл, с которым Далай-лама заключил соглашение об оказании помощи Тибету в модернизации страны. В 1922 году в Тибете открылась первая телеграфная линия между городами Гьянцэ и Лхаса. Линия была построена англичанами и имела длину 219 км. Через год, в 1923 году, в Гьянцэ была открыта первая светская школа, в которой стали обучаться дети тибетской аристократии. В этом же году в Лхасе была создана полиция, которая должна была следить за порядком и настроение граждан. Главой полиции стал сиккимец Сонам Лэдэнла, бывший начальник полиции Дарджилинге[35].

В 1924 году сильный ветер в Лхасе сломал множество ветвей старой плакучей ивы, прозванной «волосы Владыки», которая росла рядом с монастырём Джокан. Это было истолкована жителями как очень плохой знак. По распоряжению властей, все отломанные ветки были привязаны к дереву и во всех монастырях прошли специальные богослужения. Уже в 1925 году в Лхасе случилась эпидемия оспы, убившая более четверти жителей столицы. Под натиском суеверий народа и недовольства духовенства, Далай-лама свернул большинство реформ. Была приостановлена деятельность полиции, прекращено увеличение армии, а в 1926 году была закрыта светская школа в Гьянцэ[37].

В 1930 годах в Тибете было завершено строительство первой электростанции, мощность которой составила 120 кВт[38].

Несмотря на сворачивание большинства реформ, Далай-лама продолжил укрепление собственной власти. В то же время были проведены ряд организационных реформ, таких как упорядочивание улы (транспортной повинности) и введение ограничения на проценты по займам. Ламам было запрещено употреблять вино и табак, а также играть в азартные игры. Чиновников обязали ходить в национальной тибетской одежде[39].

Разногласия между Панчен-ламой и Далай-ламой

Панчен-лама является вторым по значимости ламой в тибетском буддизме после Далай-ламы. Традиционно, Панчен-лама управлял частью территории Тибета из монастыря Ташилунпо в Шигадзе[23][40].

Установление власти Далай-ламы XIII на территории всего Тибета вызвало ухудшение непростых отношений между Далай-ламой XIII и Панчен-ламой IX. Во время английского вторжения в 1904 году Панчен-лама остался в Лхасе и вынужден был вести переговоры с англичанами. В 1910—1911 годах, во время захвата китайскими войсками Лхасы, Панчен-лама сотрудничал с китайскими амбанями[41].

Тибетское правительство требовало от областей, управляемых Панчен-ламой, уплатить долги в казну. В 1922 году тибетское правительство выдвинуло требование к Панчен-ламе взять на себя четверть расходов на армию. Но это не было сделано и тибетская армия арестовала нескольких чиновников Шигадзе и, в итоге, в 1923 году Панчен-лама был вынужден переехать в Монголию, где намеревался найти посредника между ним и Далай-ламой XIII[41]. А территории, которыми ранее управлял Панчен-лама, перешли под власть лхасских чиновников: туда были направлены два губернатора из Лхасы[37].

Многочисленные последователи Панчен-ламы требовали его возвращения и восстановления в правах[37].

В 1925 году Панчен-лама IX переехал в Пекин, где установил тесные связи с правительством Китайской республики. В 1932 году Далай-лама XIII пригласил вернуться Панчен-ламу в Тибет и получить прежние привилегии, но с условием уплачивать спорный налог. Другим условием было возвращение Панчен-ламы в сопровождении только тибетцев. Это предложение было отвергнуто: Панчен-лама заявил о своих претензиях на цзоны в районе Цанга и настаивал на сопровождении из китайских военных[42].

Расширение территории

В 1917 году сычуаньский генерал Бэн Цзо-шен попытался изгнать тибетские отряды из Восточного Тибета, но уже в сентябре 1917 года тибетцы, под командованием губернатора Кама калона Джампа Тэндара, начали контр-наступление и 16 апреля 1918 года, после долгой осады, заняли Чамдо, а к лету этого же года освободили весь район Кам до Кандина и границы с Юньнанью. При посредничестве Великобритании, 19 августа 1918 года между тибетским губернатором Кама и сычуаньским милитаристом Лю Цзан-тином было подписано соглашение, предусматривающее разграничение власти по линии, проходившей вдоль верховьев Янцзы. К Тибету также переходили монастыри на сычуаньской территории и области Дэргэ и Баюл. Подчёркивалось, что[43]:

В 1917 году сычуаньский генерал Бэн Цзо-шен попытался изгнать тибетские отряды из Восточного Тибета, но уже в сентябре 1917 года тибетцы, под командованием губернатора Кама калона Джампа Тэндара, начали контр-наступление и 16 апреля 1918 года, после долгой осады, заняли Чамдо, а к лету этого же года освободили весь район Кам до Кандина и границы с Юньнанью. При посредничестве Великобритании, 19 августа 1918 года между тибетским губернатором Кама и сычуаньским милитаристом Лю Цзан-тином было подписано соглашение, предусматривающее разграничение власти по линии, проходившей вдоль верховьев Янцзы. К Тибету также переходили монастыри на сычуаньской территории и области Дэргэ и Баюл. Подчёркивалось, что[43]:

После военных успехов в Каме в 1917—1918 годах, Цогду решил постепенно увеличить армию с 5 до 15 тысяч человек, несмотря на изначальное недовольство этим руководителей трёх великих монастырей[44].

В 1922 году умер калон Джампа Тэндар и его место занял калон Цимён, который продолжил территориальную экспансию на восток и север. Китайские правители в провинциях Сычуань, Цинхай и Ганьсу были заняты междоусобными войнами и не могли противостоять тибетской армии[45].

В своих заметках в 1927 году Николай Рерих отмечал[46]:

К 1932 году Тибет контролировал территорию до реки Ялунцзян. Граница сферы влияния Тибета проходила по линии Баань-Лихуа-Даофу-Лухо[46].

Дипломатические отношения

В основном дипломатическими отношения Тибет поддерживал со своими соседями: Монголией, Китаем, Непалом, Сиккимом, Бутаном и Британской Индией[3]. Ограниченные отношения были с СССР, Японией и США[3]. Целью Великобритании было существование Тибета в виде буферного государства между Британской Индией и империей Цин, а затем Китаем (подобного тому, как тогда правительство России представляло Монголию)[47]:

Дипломатические миссии в Лхасе имели Непал (в ранге посольства), Бутан, Британия[48], и Китай[3].

С 1911 года по 1946 год китайские президенты неоднократно посылали в Тибет и Непал письма с предложением «соединиться с Китайской Республикой». Все предложения были отвергнуты властями как Тибета, так и Непала[49]. В 1928 году, на базе созданной в 1914 году Палаты по делам Монголии и Тибета, был создан Комитет по делам Монголии и Тибета[50]. Главой образованного Комитета стал генерал Янь Сишань. В состав Комитета также вошёл тибетец Чилай Цзянцо, являвшийся «живым буддой» школы Кагью и беглым тибетским заключённым, отбывавшим наказание за выступления против Далай-ламы. Китайское правительство предполагало через Комитет вести переговоры с Далай-ламой и передавать распоряжения. В 1930 году настоятель пекинского монастыря Юнхэгун Кончхок Джуннэ прибыл в Лхасу для переговоров с Далай-ламой. Однако переговоры не имели никаких результатов и Кончхок Джуннэ возвратился в Пекин. Впоследствии, именно через него китайское правительство и Далай-лама поддерживали контакт[51].

Тибет и СССР

В начале 1920-х Тибет начинает привлекать к себе внимание советских лидеров. Это было связано с тем, что Тибет граничил с Британской Индией, а СССР находился в остром идеологическом противостоянии с Великобританией. Советский Союз старался усилить своё влияние в Тибете и ослабить британскую экспансию[52].

Советские власти неоднократно направляли своих представителей в Тибет. В 1921—1922 годах под руководством В. А. Хомутникова была совершена первая советская разведывательная миссия в Лхасу, целью которой было установление дружественных отношений[52]. Члены экспедиции, которых тибетцы называли «красными русскими», были встречены Далай-ламой насторожено. Тибетское руководство было недовольно преследованиями буддистов в Советской России, но Хомутников старался убедить их в обратном. Он также пообещал, по просьбе калонов, прислать в Тибет специалистов по производству пороха, патронов и снарядов[53]. Во время прощальной аудиенции Далай-лама заявил Хомутникову[54]:

|

Мне желательно установить добрососедские отношения с Россией, ибо хотя мы с Англией официально находимся в мирных отношениях, фактически она стремится подчинить нас себе |

|

Но, в то же время, Далай-лама отказался направить в Советскую Россию посольство, боясь недовольства англичан[54]. По мнению историка Александра Андреева, главным итогом миссии стало возобновление тибето-российских отношений[55].

Одной из последних экспедиций в Тибет была миссия во главе с А. Ч. Чапчаевым, прибывшая в Лхасу в апреле 1927 года. Целью миссии была организация обмена дипломатическими представительствами между Тибетом и Монгольской Народной Республикой. Но Далай-лама, принявший Чапчаева только в октябре 1927 года, отклонил предложенный обмен, так как знал о религиозных преследованиях буддистов в СССР и Монголии[56].

В 1927 году Николай Рерих в рамках своей Центрально-Азиатской экспедиции совершил при поддержке властей СССР путешествие по Тибету. В результате драматических событий экспедиция не была допущена в Лхасу и проследовала в Индию.

По заключению историков Евгения Кычанова и Бориса Мельниченко, советско-тибетские взаимоотношения не принесли каких-либо конкретных результатов[56].

Борьба за власть

Далай-лама XIII умер 17 декабря 1933 года. Его смерть запустила волну интриг среди лхасской элиты, в которой началась война за выбор дальнейшего политического курса[57].

Далай-лама XIII умер 17 декабря 1933 года. Его смерть запустила волну интриг среди лхасской элиты, в которой началась война за выбор дальнейшего политического курса[57].

В результате интриг, был расформирован полк Тонтра, который являлся самой боеспособной частью армии Тибета, имел наилучшее обмундирование и практически контролировал Лхасу. А создатель полка Кулпен Ла и оракул Нэчун были обвинены в неправильном лечении Далай-ламы. В результате, Кулпен Ла был сослан в монастырь Чамнак, а его имущество было конфисковано. Нэчун был посажен под домашний арест[57].

Для определения регента был созван Цогду, который, однако не смог прийти к единому мнению и будущий регент был определён с помощью жребия. В итоге, победителем стал 24-летний лама Джампэл Еше, настоятель монастыря Радэн[58].

После избрания молодого регента, цзипён Луншар Доржэ Цэгьял решил взять власть в свои руки[59]. Луншар 2 года провёл в Западной Европе, где пришёл к мнению о необходимости политических реформ в Тибете. С 1925 года он являлся особо доверенным лицом Далай-ламы, с которым тот обсуждал вопросы, связанные с управлением страной. Луншар имел большое влияние в Цогду[60]. Луншаром был разработан план улучшения центрального управления Тибетом. В нём было предложено избирать калонов на 4 года и сделать их ответственными перед Цогду. Петицию в Кашаг планировалось подать 10 мая, но об этих планах стало известно канону Цимёну. 10 мая Луншар был арестован и обвинён в попытке убить Цимёна и ввести «большевистскую систему власти»[59]. Опасаясь, что дух Луншара может помешать в поисках Далай-ламы, вместо казни было решено ослепить Луншара. 20 мая 1934 года приговор привели в исполнение. Всех соратников Луншара лишили должностей и имущества, и сослали в отдалённые районы Тибета[61].

Итогом борьбы за власть стала полная победа консервативного большинства элиты Лхасы в лице высшего духовенства и сохранение традиционных порядков[61].

Внутренняя политика

В целом продолжая политику Далай-ламы XIII, регент постепенно сосредотачивал власть в своих руках. Но со смертью Далай-ламы, обладавшего религиозным авторитетом, центральная власть в Тибете начала резко ослабевать, утрачивая свою былую роль и значение, что повлекло за собой регресс как в системе управления и торговле, так и в обороноспособности[62].

В целом продолжая политику Далай-ламы XIII, регент постепенно сосредотачивал власть в своих руках. Но со смертью Далай-ламы, обладавшего религиозным авторитетом, центральная власть в Тибете начала резко ослабевать, утрачивая свою былую роль и значение, что повлекло за собой регресс как в системе управления и торговле, так и в обороноспособности[62].

С августа 1936 года по февраль 1937 года в Лхасе находилась британская миссия, одним из членов которой был бригадир Ним. Им было высказано весьма негативное мнение о боеспособности тибетских отрядов, которые были им проинспектированы[63].

Поиски нового Далай-ламы

После своей смерти Далай-лама переселяется в тело новорождённого. Поэтому ламы организуют поиск, который обычно длится несколько лет, новой инкарнации Далай-ламы. Направление поиска определяется по положению тела усопшего и забальзамированного Далай-ламы на троне и с помощью гадания на водах священных озёр. Перерожденец должен обладать рядом признаков, в том числе помнить свои вещи из прошлой жизни. После того как перерожденец найден он отправляется в Лхасу, где его обучают опытные ламы[64].

Со временем, власть регента укреплялась и он не желал чтоб перерожденец был связан с лхасской аристократией[65].

В 1937 году в район Амдо, в котором находился монастырь Радэн, настоятелем которого был регент, была отправлена делегация лам для поиска нового Далай-ламы. Делегация обнаружила мальчика из крестьянской семьи Лхамо Дондуба, который по всем признака являлся перерождением Далай-ламы XIII. Лхамо Дондуб родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер[66] и жил в районе монастыря Кумбум[65].

Далай-лама XIV так пишет о процедуре поиска[67][68]:

|

Лхамо Дондуб назвал имена прибывших к нему лам, выбрал чёрные чётки Далай-ламы XIII из предложенных очень похожих чёток. В итоге, мальчик правильно выбрал и другие вещи Далай-ламы XIII: жёлтые чётки, маленький барабанчик для призыва слуг и посох[69]. Делегация приняла окончательное решение, что Лхамо Дондуб является реинкарнацией Далай-ламы XIII и сообщила об этом в Лхасу. Был получен приказ немедленно доставить мальчика в священный город[70].

В то время территория Тибета, на которой нашли мальчика, была под властью Китая и для вывоза мальчика требовалось разрешение китайского губернатора, который потребовал выкуп в размере 100 тысяч китайских долларов. Деньги были уплачены, но губернатор всё равно не желал давать разрешение[50] и тибетская делегация чувствовала опасность, что мальчик попадёт в руки китайцев и это усилит влияние Китая на Тибет[71]. Пока шли переговоры, мальчик жил в монастыре Кумбум[72]. Разрешение удалось получить только в 1939 году, заплатив за него в общей сложности 300 тысяч китайских долларов[73].

Пока караван с новым Далай-ламой шёл в Лхасу, в Цогду был отправлен доклад поисковой делегации, который был рассмотрен и мальчик был официально утверждён новым перерожденцем[50][74]. Караван был встречен на подходах к Лхасе делегациями Британии, Непала, Бутана, Китая, многочисленными высокопоставленными чиновниками и ламами, а также тысячами монахов, которые несли разноцветные знамёна и пели приветственные песни, и солдат[75].

22 февраля 1940 года в зале Всех Добродетелей Сансары и Нирваны во дворце Потала прошла церемония интронизации нового Далай-ламы[50]. На церемонии присутствовали дипломатические представители соседних стран, члены тибетского правительства, ламы-перевоплощенцы, настоятели трёх великих монастырей и члены семьи Далай-ламы[76]. По просьбе регента Джампела Еше, китайское правительство издало декрет об «утверждении» Далай-ламы, отмене выбора Далай-ламы с помощью золотой урны и выделении 400 тысяч китайских долларов. По тибетским источникам, выявление и интронизация были проведены независимо от китайского правительства и присутствие китайского представителя не подразумевало ничего большего, чем присутствие представителей других стран[77]. Китайские же источники утверждают обратное[78].

Отношения с Китаем

Военные столкновения

После удачного наступления буддистских монахов и тибетских войск на восток в конце 1930 года, итогом которого стал захват областей Бери, Канцзэ, Ньярон и продвижение на границе с Цинхаем до Джэкундо, китайский милитарист Лю Вэньхуэй (англ.) в 1932 году начал контрнаступление, вернув Канцзэ и Ньярон, а также захватив Дачжэ и Дэргэ. На севере армия Тибета потерпела поражение от китайского милитариста Ма Буфана, чья армия стала угрожать Чамдо. 10 октября между тибетцами и китайцами было заключено перемирие. Разграничительной линией вновь стала река Янцзы[51][79].

15 июня 1933 года между Ма Буфаном и тибетцами было подписано соглашение о мире, и уже летом тибетские войска заняли город Чжундянь в провинции Юньнань. В ноябре 1933 года тибетская 10-тысячная армия пересекла реку Янзцы и заняла Батан. В февраля 1934 года, несмотря на протесты китайского правительства, было начато наступление и взят Дэргэ, и 17 мая китайский милитарист Лю Вэньхуэй подписал соглашение о перемирии с Тибетом[80][79].

Переговоры 1934 года

Сторонники регента выступали за нормализацию отношений с Китайской республикой при условии невмешательства последней во внутренние дела Тибета[80].

25 августа 1934 года в Лхасу прибыл специальный посол китайского правительства в Нанкине Хуан Мусун. Он был встречен доброжелательно, воздал почести умершему Далай-ламе[79] и договорился о пребывании в Лхасе двух китайских офицеров с радиопередатчиком, которые должны были поддерживать связь с Нанкином[80].

На переговорах Хуан Мусун требовал от тибетского правительства признать Тибет частью Китайской республики на правах автономии, а также передать в введение Китая внешнюю политику, оборону и коммуникации, а также право утверждать высших должностных лиц[81]. Власти Тибета выдвинули следующие условия: важные договора между Тибетом и другим государством должны были заключаться с согласия Китая; Лхаса соглашалась уведомлять Нанкин о назначении высших должностных лиц или избрании регента; власти Тибета требовали вернуть под их юрисдикцию некоторые области в Каме и Амдо[48]. Одним из главных требований правительства Тибета были гарантии со стороны Китая, что Тибет не будет превращён в обычную провинцию. Таким образом, Тибет соглашался быть зависимым от Китая государством[48]. По мнению Василия Богословского, это было связано с желанием Лхасы урегулировать пограничные вопросы[82].

В ходе переговоров не было заключено никаких официальных соглашений[80].

Создание провинции Сикан

Ещё 1910 году было принято решение о создании на территории Кама провинции Сикан[83], однако синьхайская революция помешала этим планам. Созданная после неё Китайская республика проводила политику как по освоению тибетских районов на подконтрольных ей территориях регионов Кам и Амдо, так и по приравниванию этих регионов к провинциям. Такая политика вела к ослаблению влияния Далай-ламы в этих регионах[84].

В 1936 году, созданный в Яане годом ранее, Комитет по организации провинции Сикан бы переведён в Кандин, ставший административным центром будущей провинции. На подконтрольной Комитету территории впервые за историю района Кам были открыты светские школы, в которых обучалось около 1000 учеников, а также аэропорт, связавший будущую провинцию и Нанкин постоянным авиасообщением[84].

1 января 1939 года было официально провозглашено создание провинции Сикан[84]. Но в 1955 году, с приходом к власти Коммунистической партии Китая, провинция была расформирована, а её территория была отдана образованному Ганьцзы-тибетскому автономному округу в составе провинции Сычуань[85].

Партия реформ Западного Тибета

В 1939 году в индийском городе Калимпонг, который являлся одним из главных транзитных пунктов между Тибетом и Индией, была основана Партия реформ Западного Тибета. Её создали тибетские эмигранты, большинство из которых после смерти Далай-ламы XIII были отправлены в ссылку в Канпо. В конце 1937 года они бежали в Индию[86].

После бегства в Индию, Пандацан Рагпа, один из основателей партии, работал в Комитете по делам Монголии и Тибета, созданном при правительстве Китайской республики. Там он стал сторонником идеи создания в составе Китайской республики автономной Тибетской республики[86].

В 1945 году по просьбе Тибета, английская колониальная полиция в Индии провела обыск в домах Рагпа и других активистов партии. В ходе обысков были изъяты документы партии, свидетельствовавшие о намерениях свергнуть действующее тибетское правительство и провозгласить Тибет республикой в составе Китая[86].

Правление Далай-ламы XIV

22 февраля 1940 года в зале Всех Добродетелей Сансары и Нирваны во дворце Потала прошла церемония интронизации малолетнего Далай-ламы XIV[50].

22 февраля 1940 года в зале Всех Добродетелей Сансары и Нирваны во дворце Потала прошла церемония интронизации малолетнего Далай-ламы XIV[50].

Тибет во время Второй мировой войны

7 июля 1937 года между Японской империей и Китайской республикой началась война, которая со временем стала частью Второй мировой войны. Во время войны тибетские власти придерживались нейтралитета[87], а территория Тибета почти не была вовлечена в военные действия[88].

В начале 1941 года новым регентом при малолетнем Далай-ламе стал Нгаван Сунрабон, настоятель монастыря Тактра, расположенного недалеко от Лхасы. Нового регента поддерживала столичная аристократия[89].

В декабре 1941 года по всему Тибету прошли молебны за восстановление мира[89].

В апреле 1942 года японские части, оккупировавшие Бирму, заблокировали стратегически важную Бирманскую дорогу, соединяющую Китай с внешним миром, тем самым сделав невозможным транспортировку вооружений из Индии в Китай. Тогда президент США Рузвельт поручил полковнику Илье Толстому возглавить военно-дипломатическую миссию и отправиться в Тибет для переговоров с местными властями, чтобы добиться разрешения на транспортировку грузов через территорию государства[90]. Несмотря на уговоры и давление со стороны США, Великобритании и Китая, тибетское правительство ответило отказом[89], вынудив их доставлять вооружение в Китай авиацией, что было крайне затруднительно и опасно: лишившись возможности сухопутных перевозок, союзники потеряли в небе над Китаем и Гималаями свыше 600 самолетов[91]. В ходе визита Толстого в Лхасу произошёл обмен письмами между президентом США Рузвельтом и Далай-ламой[89].

Послевоенные годы и гражданская война в Китае

В послевоенные годы ситуация в Тибете была нестабильной. Недовольство духовенства вызывала политика регента, который собирал недоимки с монастырей, открыл светскую школу с обучением английскому языку и т. д. Лидером оппозиции стал бывший регент Джампэл Еше, а центрами — монастырь Радэн и дацан Дже[92].

В 1946 году в Нанкин прибыла тибетская «миссия доброй воли», которая была отправлена туда после визита в Лхасу советника Чан Кайши Шэнь Цзуньляна. В этом же году в Нанкине состоялась Национальное собрание, делегатами которого были объявлены члены тибетской миссии. По утверждениям самих тибетцев, они были лишь наблюдателями, а не участниками собрания. По итогам собрания была принята новая конституция Китайской республики, которая гарантировала Тибету автономию в составе республики[92].

Внутренняя ситуация в Тибете накалилась до предела к началу 1947 года, когда регент получил посылку из Кама с ручной гранатой внутри. 14 апреля армией был окружён монастырь Радэн, а Джампэл Еше был арестован. Началось восстание монахов монастыря Радэн и дацана Дже, которое было подавлено армией. В ходе подавления погибло около 200 монахов. Над Джампэл Еше и его сторонниками начался следственный процесс, но бывший регент умер (по некоторым данным, он был отравлен сторонниками регента Нгавана Сунрабона[93]) в тюрьме ещё до вынесения приговора. Другой видный сторонник покончил жизнь самоубийством. Джампэл Еше был обвинён в заговоре против регента и в попытке получить помощь от китайцев, которым Джампэл Еше писал письма с просьбами о помощи. Ближайшие сторонники получили по 250—300 ударов плетями и были посажены в тюрьму. Более 200 сторонников бывшего регента бежали на территорию, контролируемую правительством в Нанкине[94]. После этих событий позиции регента Нгавана Сунрабона укрепились и вокруг него стали объединяться сторонники независимости Тибета[95].

По версии китайских источников, важную роль в дестабилизации ситуации сыграл британский дипломат Хью Ричардсон (англ.), который, узнав, что бывший регент Джампэла Еше ведёт переговоры с китайским правительством о назначении себя регентом Тибета, во время своих визитов настраивал регента Нгавана Сунрабона против Джампэла Еше, а также запугивал его авиабомбёжками Лхасы китайской авиацией[96].

В 1946 году на территории Китая началась гражданская война между Гоминьданом и Коммунистической партией Китая, перевес в которой, со временем, переходил на сторону КПК. Обе силы считали Тибет частью Китая[95]. К 1949 году победа КПК в гражданской война стала очевидной, и уже в июле 1949 года тибетское правительство выслало членов гоминьдановской миссии, а также всех китайцев, проживающих в Тибете, и закрыло китайскую школу[97]. 2 сентября агентство Синьхуа объявило[98]:

1 октября 1949 года была официально провозглашена Китайская Народная Республика[99].

Управление по делам всех государств

После 1940 года в Тибете, помимо существовавшего к тому времени постоянного представительства Непала, появились постоянные представительства китайского правительства и Британской Индии, и в 1942 году было восстановлено Управление по делам всех государств при Кашаге, которое возглавили чиновник-монах и чиновник-мирянин. Китайское правительство не признало вновь созданное управление и дел с ним не вело. В итоге, лишь англичане вели дела с Кашагом через это управление. Управление было ликвидировано в мае 1951 года[89].

15 августа 1947 года Индия провозгласила свою независимость, и британская миссия в Лхасе и торговые агентства перешли к Индии[101]. К ней также перешли все права и обязанности по британо-тибетским договорам и соглашениям[95].

В октябре 1947 года под руководством цзэпёна Шакабпа в Индию, Китай, Великобританию и США была направлена официальная тибетская делегация. Основной задачей делегации было установление официальных отношений между Тибетом, как независимым государством, и перечисленными странами. Делегация была принята Махатмой Ганди и Джавахарлалом Неру в Индии, Чан Кайши в Китае, Джорджем Маршаллом в США и Клементом Эттли в Великобритании. Переговоры об установлении официальных отношений не имели результатов, но делегации удалось добиться успеха в переговорах о торговле. Так, Индия согласилась не взимать пошлины на товары, следующие транзитом в Тибет, а также платить за товары, принадлежащие тибетскому правительству, в долларах и фунтах[102].

По поводу принятия тибетской делегации в МИД США и Индии Китай направил официальный протест. В ответ на это США заявили, что считают Тибет частью Китая[98].

Установление власти Китайской Народной Республики

1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. Через месяц, 1 ноября 10-летний Панчен-лама X обратился с приветственным посланием к Мао Цзэдуну, в котором, в частности, говорилось[99][103]:

|

Можно ждать в ближайшие дни освобождения Сицзана (Тибета) |

|

Через три дня после послания Панчен-ламы X, регент при малолетнем Далай-ламе XIV заявил о независимости Тибета и обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи, но помощи так и не получил[99][103].

К 1950 году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вплотную подошла к территориями, контролировавшимся Лхасой, а уже в январе 1950 года Юго-западное бюро ЦК КПК получило директиву от ЦК КПК о начале подготовки похода в Тибет. Лхасские власти отправили в Пекин свою делегацию для переговоров о будущем Тибета, но делегации не удалось получить визы в Гонконг и она осталась ожидать китайских представителей в Индии[99].

В январе 1950 года в Лхасе заработало радио на трёх языках: английском, тибетском и китайском. Главной задачей созданного радио было противостояние китайской пропаганде. С просьбой поддержать вступление Тибета в ООН Кашаг призвал Великобританию, США и Индию, однако получил отказ в связи с тем, что постоянные члены СБ ООН Китай и СССР наложили бы вето на такое решение[104].

В свою очередь, КНР направили в Лхасу тулку Гэда, который являлся заместителем председателя провинции Сикан. 24 июля Гэда прибыл в Лхасу и был сразу же арестован, а через месяц скончался в тюрьме[85]. Смерть Гэда была истолкована КНР как нежелание тибетцев вести переговоры[105].

Чамдоская операция

7 октября 1950 года части НОАК, численностью около 40 тысяч человек[106] (численность тибетской армии в то время — 8500 человек[106]), вошли в Тибет из Цинхая и Синьцзяна. За время наступления НОАК на её сторону перешли около 3 тысяч ополченцев и монахов, а 11 октября весь 9 батальон тибетской армии. 19 октября был занят Чамдо, гарнизон которого разбежался. Севернее Чамдо произошли боестолкновения, в ходе которых был полностью уничтожен 6 и частично 3 батальоны тибетской армии, а губернатор Кама попал в плен[85] (по другим данным, губернатор сам сдался в плен[107]).

Тибетская армия была плохо подготовлена к войне. Оружие было устаревшим, а правительство интересовало только численность армии[108]. Китайская армия же имела современное оружие, которое поставлял ей СССР. Действия КНР в Тибете осудили США и Великобритания. 7 ноября Тибет направил в адрес Генерального секретаря ООН обращение с призывом остановить китайскую агрессию[109]:

Во время обсуждения тибетского вопроса в ООН Великобритания, а за ней Индия и США предложили отложить обсуждение вопроса, что и было сделано. На просьбу Тибета направить комиссию ООН для расследования ответа не поступило[109].

17 ноября, по решению Цогду, регент был отстранён и вся власть перешла в руки Далай-ламы XIV, которому на тот момент было всего 15 лет[110]. Далай-лама освободил из тюрем всех сторонников бывшего регента Джампэла Еше и других политических заключенных, а также, в январе 1951 года, отозвал делегацию Шакабпы. В середине декабря 1950 года Далай-лама с военным эскортом покинул Лхасу и направился в монастырь Донкар, который стал его временной резиденцией[111]. После отъезда Далай-ламы в Лхасе началась паника, богатые люди покидали город[112].

В марте 1951 года Далай-ламой была сформирована новая делегация для переговоров с Китаем. Возглавил её отпущенный из плена губернатор Кама Нгапо Нгаванг Джигме. В переговорах принял участие и Панчен-лама X[113].

Соглашение из 17 пунктов

Тибетская делегация состояла из двух частей. Первая часть добиралась в Пекин через Индию, вторая — напрямую в Китай[114]. Вторая часть тибетской делегации получила инструкции от Кашага, согласно которым ей запрещалась принимать китайский суверенитет над Тибетом, а по всем важным вопросам необходимо было обращаться к Кашагу[115]. Первая же часть получила более обновлённые инструкции, согласно которым следовало добиваться независимости Тибета, но если это будет невозможно, то соглашаться, что Тибет станет частью Китая, но на следующих условиях[115]:

Тибетская делегация состояла из двух частей. Первая часть добиралась в Пекин через Индию, вторая — напрямую в Китай[114]. Вторая часть тибетской делегации получила инструкции от Кашага, согласно которым ей запрещалась принимать китайский суверенитет над Тибетом, а по всем важным вопросам необходимо было обращаться к Кашагу[115]. Первая же часть получила более обновлённые инструкции, согласно которым следовало добиваться независимости Тибета, но если это будет невозможно, то соглашаться, что Тибет станет частью Китая, но на следующих условиях[115]:

- Тибет должен иметь полную внутреннюю независимость;

- в Тибете не должно быть китайских войск;

- за оборону должна отвечать тибетская армия;

- китайский представитель в Лхасе, его штат и охрана не должны превышать 100 человек;

- китайский представитель должен быть буддистом.

29 апреля 1951 года начались переговоры между тибетской и китайской делегациями, которые продолжались до 21 мая[113]. 23 мая 1951 года, несмотря на то, что Нгапо Нгаванг Джигме не имел полномочий от Кашага на принятия самостоятельных решений (хотя сам утверждал обратное)[115], было подписано «Соглашение между Центральным народным правительством Китая и местным тибетским правительством о мероприятиях по мирному освобождению Тибета», предъявленный в ультимативной форме для подписания. От имени тибетской делегации соглашение подписал глава делегации Нгапо Нгаван Джигме, а также несколько других членов делегации[116]. Как утверждает Далай-лама XIV, у делегации не было государственных печатей, необходимых для заключения договора. В Пекине были изготовлены дубликаты государственных печатей, которые и были приложены к соглашению[117].

Соглашение состояло из 17 статей и предписывало Тибету «вернуться в великую семью народов матери-родины — Китайской Народной Республики», а также предоставляло тибетским территориям права национальной автономии в составе КНР. В то же время, в регионе должны были сохраниться политическая система, функции и полномочия Далай-ламы и Панчен-ламы, самостоятельность в проведении реформ. Военные и внешнеполитические вопросы полностью отходили под юрисдикцию властей КНР, в Тибете учреждался военно-административный комитет и штаб военного округа, а вооружённые силы Тибета становились частью НОАК[116]. Поддержка соглашению в телеграмме Мао Цзэдуну от 24 октября 1951 года была выражена в телеграмме, отправленным от имени Далай-ламы XIV[118] (хотя и не заверенной его подписью или печатью).

Подписанное соглашение состояло из 17 статей, основные из которых[113]:

К соглашению прилагалось секретное дополнение, в котором, согласно тибетской версии, гарантировалось сохранение власти и положения Далай-ламы если он покинет Тибет и вернётся в течение 4-5 лет; полное обеспечение Далай-ламы тибетским правительством в это время; 20-тысячная китайская армия будет размещена на границах Тибета, а при войсках НОАК в Тибете будут 1-2 тибетских министра в ранге заместителей командующего[119].

По мнению историков Евгения Кычанова и Бориса Мельниченко, соглашение носило компромиссный характер, а его заключение «явилось крупнейшим событием в истории Тибета и в истории Китая в целом»[118].

9 сентября 1951 года части НОАК вошли в Лхасу, а 10 февраля 1952 года был образован Тибетский военный округ НОАК[118].

Традиционное тибетское правительство продолжало функционировать, хотя и с китайским вмешательством.[120] Ряд событий, начиная с антикитайских восстаний начала 1950-х гг., и заканчивая тибетским восстанием 1959 г., привели к тому, что в марте 1959 года Далай-лама XIV, значительная часть правительственных чиновников и высоких лам бежали в изгнание в Индию. Вслед за Далай-ламой свыше 80000 тибетцев также покинули Тибет в последующие два года, ища убежища в Индии, Бутане, Непале и других странах.[120]

Международно-правовой статус Тибета

Международно-правовой статус Тибета в 1912—1951 годах является предметом споров. По данным тибетолога Эллиота Сперлинга, вопрос о статусе Тибета всегда был спорным и конфликтным.[121] По мнению китайской стороны, Китай с XIII века непрерывно осуществлял свои суверенные права в Тибете и, таким образом, Тибет никогда не был независимым государством. Тибетская сторона утверждает, что в ходе своей истории Тибет всегда был независимым.

Экспедиции и путешествия в Тибет

В период 1912—1951 годов был совершён ряд известных экспедиций и путешествий на Тибет:

В период 1912—1951 годов был совершён ряд известных экспедиций и путешествий на Тибет:

- В 1911—1912 годах английский геодезист Генри Морсхед вместе с Фредериком М. Бейли провели экспедицию на Тибет, во время которой были открыты истоки реки Цангпо-Брахмапутры, и было доказано, что это одна и та же река.[122] Морсхед также участвовал в экспедиции Д.Мэллори к горе Эверест в 1921 году[122].

- Александра Давид-Неэль знаменита тем, что достигла Лхасы в 1924 году, когда столица Тибета была закрыта для посещения европейцами. О своём путешествии она написала книгу «Путешествие парижанки в Лхасу» (1927).

- Ряд экспедиций в Тибет был совершён в 1920-х годах при поддержке властей СССР, включая экспедицию Николая Рериха (1927).

- В период между 1931 и 1939 годами немецкий исследователь Эрнст Шеффер трижды посетил Тибет с различными экспедициями (см. Тибетская экспедиция Третьего Рейха). Первые две из них прошли под руководством американского учёного Брука Долана. Третья экспедиция, проходившая под патронажем Гиммлера и общества Аненербе[123], официально включала в себя изучение климата, географии и культуры Тибета[124]. Во время её проведения были сделаны многочисленные фотоснимки и снят фильм «Таинственный Тибет»[123].

- В 1929—1948 гг. итальянский тибетолог и религиовед Джузеппе Туччи совершил восемь научных экспедиций в Тибет, исследовав неизвестные европейской науке монастыри различных традиций.

- С 1944 по 1951 год в Тибете провёл немецкий альпинист Генрих Харрер. Об этом периоде своей жизни он написал книгу «Семь лет в Тибете» (1953), по мотивам которой был снят одноимённый фильм (1997).[125]

- а также другие путешествия и экспедиции.

Напишите отзыв о статье "Тибет (1912—1951)"

Примечания

- ↑ [www.nationalanthems.info/tib.htm Tibet - nationalanthems.info] (англ.). Проверено 10 июля 2011. [www.webcitation.org/695kA2Y4u Архивировано из первоисточника 12 июля 2012].

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 228.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Тибет. Правда, основанная на фактах, 1994, с. 4-5.

- ↑ [www.britannica.com/EBchecked/topic/594898/Tibet/71442/Tibet-since-1900 Tibet since 1900] // Britannica

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 308.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 156.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 219-220.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 222.

- ↑ Ван Цзявей и Нимацянцзан, 2003, с. 122.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 221-222.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 225.

- ↑ Кузьмин, 2010, с. 95.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 225-226.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 105.

- ↑ 1 2 3 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 173-176.

- ↑ 1 2 Кузьмин, 2010, с. 139.

- ↑ Вербицкая Л. А., Фурсенко А. А. Новейшая история. 20 век. Кн. 2. М-Я / Под ред. Шубина А. В.. — М: Олма-Пресс Образование, 2003. — С. 173. — 320 с. — (Мировая история). — ISBN 5-94849-464-0.

- ↑ Goldstein, 1989, с. 1-2.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 174.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 174-175.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 175.

- ↑ Кузьмин, 2010, с. 141.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 181.

- ↑ [apps.creounity.com/time_machine/index.php?go=tibet.php Система тибетских денежных номиналов] (рус.). Creounity. Проверено 22 августа 2011. [www.webcitation.org/695kCT5u9 Архивировано из первоисточника 12 июля 2012].

- ↑ 1 2 Goldstein, 1989, с. 3.

- ↑ [www.columbia.edu/itc/ealac/barnett/pdfs/link3-coleman-ch3-4.pdf Coleman W.M. Writing Tibet’s history: the discourses of feudalism and serfdom in Chinese and Western historiography]

- ↑ Smith W.W. China’s Tibet? Autonomy or Assimilation. Lahman etc., Rowman and Littlefield, 2008, p. 14-15

- ↑ 1 2 Goldstein, 1989, с. 4.

- ↑ Goldstein, 1989, с. 5-6.

- ↑ Goldstein, 1989, с. 6.

- ↑ Goldstein, 1989, с. 7.

- ↑ Goldstein, 1989, с. 8-9.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 228-229.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 229.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 230-231.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 230-237.

- ↑ 1 2 3 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 234.

- ↑ Кузьмин, 2010, с. 155.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 239.

- ↑ Тибет. Правда, основанная на фактах, 1994, с. 9.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 233.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 252.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 229-230.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 231.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 235.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 236.

- ↑ Charles Bell. Tibet Past and Present. — Delhi: Motilal Banarsidass Publ, 2000. — 376 с. — P. 190-192.

- ↑ 1 2 3 Кузьмин, 2010, с. 99.

- ↑ Тибет. Правда, основанная на фактах, 1994, с. 6.

- ↑ 1 2 3 4 5 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 247.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 248.

- ↑ 1 2 Андреев А. И., Юсупова Т. И. История одного не совсем обычного путешествия: Монголо-Тибетская экспедиция П. К. Козлова (1923–1926 гг.) // Вопросы истории естествознания и техники. — 2001. — Вып. 2. — С. 51-74.

- ↑ Андреев, 2006, с. 241-244.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 238.

- ↑ Андреев, 2006, с. 247.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 237-239.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 241.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 241-242.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 242.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 240.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 243.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 251.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 250-251.

- ↑ [ria.ru/society/20090310/164329202.html Избрание далай-ламы: поиск инкарнации, жребий, референдум. Справка] (рус.). РИА Новости (10.03.2009). Проверено 4 августа 2011. [www.webcitation.org/695kEqcna Архивировано из первоисточника 12 июля 2012].

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 245.

- ↑ Далай-лама XIV, 2000, с. 11.

- ↑ Далай-лама XIV, 2000, с. 18-20.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 246.

- ↑ Далай-лама XIV, 2000, с. 21.

- ↑ Далай-лама XIV, 2000.

- ↑ Далай-лама XIV, 2000, с. 22-23.

- ↑ Далай-лама XIV, 2000, с. 24.

- ↑ Далай-лама XIV, 2000, с. 23.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 27.

- ↑ Далай-лама XIV, 2000, с. 28-29.

- ↑ Далай-лама XIV, 2000, с. 30.

- ↑ Шакабпа, 2003, с. 300-302.

- ↑ Ван Цзявей и Нимацянцзан, 2003, с. 164.

- ↑ 1 2 3 Кузьмин, 2010, с. 98.

- ↑ 1 2 3 4 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 249.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 249-250.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 250.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 217-218.

- ↑ 1 2 3 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 253.

- ↑ 1 2 3 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 260.

- ↑ 1 2 3 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 254.

- ↑ Дударѐнок А. С. Истоки тибетской проблемы // XI век: актуальные проблемы исторической науки: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию ист.фак. БГУ. — Минск: БГУ, 2004. — С. 280—281.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 254-255.

- ↑ 1 2 3 4 5 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 255.

- ↑ [www.tolstoy.ru/happy/html/potom/andlt.html Андрей Львович Толстой на Tolstoy.ru]

- ↑ [ngm.nationalgeographic.com/ngm/0311/feature5/index.html Burma Road — National Geographic Magazine]

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 256.

- ↑ Ван Цзявей и Нимацянцзан, 2003, с. 169.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 256-257.

- ↑ 1 2 3 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 257.

- ↑ Ван Цзявей и Нимацянцзан, 2003, с. 168-169.

- ↑ Кузьмин, 2010, с. 167.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 258.

- ↑ 1 2 3 4 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 259.

- ↑ [www.regnum.ru/news/573184.html Найдено доказательство того, что до оккупации Китаем Тибет был независимым государством] (рус.), Regnum (16.01.2006). Проверено 10 июля 2011.

- ↑ Тибет. Правда, основанная на фактах, 1994, с. 14-15.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 257-258.

- ↑ 1 2 Кузьмин, 2010, с. 169.

- ↑ Кузьмин, 2010, с. 173.

- ↑ Кузьмин, 2010, с. 176.

- ↑ 1 2 Кузьмин, 2010, с. 177.

- ↑ Кузьмин, 2010, с. 178.

- ↑ Кузьмин, 2010, с. 176-177.

- ↑ 1 2 Кузьмин, 2010, с. 180.

- ↑ Кузьмин, 2010, с. 181.

- ↑ Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 260-261.

- ↑ Кузьмин, 2010, с. 182-183.

- ↑ 1 2 3 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 261.

- ↑ Кузьмин, 2010, с. 183.

- ↑ 1 2 3 Кузьмин, 2010, с. 184.

- ↑ 1 2 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 261-262.

- ↑ Кузьмин, 2010, с. 189.

- ↑ 1 2 3 Кычанов и Мельниченко, 2005, с. 262.

- ↑ Кузьмин, 2010, с. 186.

- ↑ 1 2 Goldstein, 1989, с. 825.

- ↑ Sperling, 2004, с. ix.

- ↑ 1 2 Красилова Е. [books.google.ru/books?id=_CVy1gMdQmwC&dq=&hl=ru&source=gbs_navlinks_s Избранник Эвереста. Жизнь и смерть Джорджа Меллори]. — Pensoft Publishers, 2004. — С. 79-80. — ISBN 9789546422200.

- ↑ 1 2 А. И. Андреев Тибет и современное мифотворчество // Буддизм России. — 2006. — Вып. 40. — С. 127-132.

- ↑ Asienberichte. Vierteljahresschrift fur asiatische Geschichte und Kultur. 1944 — № 21. Ss. 3-6.

- ↑ Douglas Martin [www.nytimes.com/2006/01/10/obituaries/10harrer.html Heinrich Harrer, 93, Explorer of Tibet, Dies] (англ.) // The New York Times. — 2006.

Литература

- Goldstein М. С. A history of modern Tibet, 1913-1951: the demise of the Lamaist state. — Berkeley: University of California Press, 1989. — 898 p. — ISBN 978-0520061408.

- [savetibet.ru/2008/04/11/seeking_truth_from_facts.html Тибет. Правда, основанная на фактах] / Пер. А. Дюранова под редакцией А. Терентьева. — М: Департамент информации и международных отношений Центральной тибетской администрации Его Святейшества Далай-ламы, 1994. — 120 с.

- Далай-лама XIV. Моя страна и мой народ. Воспоминания Его Святейшества Далай-ламы XIV / Пер. А. А. Терентьева. — СПб: Нартанг, 2000. — 320 с. — 2500 экз. — ISBN 5-7921-0308-9.

- Декроа Н. Тибетские странствия полковника Кордашевского. — СПб: Аюрведа Пресс, 2000. — 360 с. — 2000 экз. — ISBN 5-94165-001-9.

- Ван Цзявей, Нимацянцзан. [books.google.ru/books?id=-EdYcgqsS5UC Исторический статус Тибета Китая] = 中国西藏的历史地位俄. — Пекин: Пять континентов, 2003. — 331 с. — ISBN 9787508502816.

- Демиденко М. И. По следам СС в Тибет. — М: Олма-Пресс Образование, 2003. — 320 с. — 5000 экз. — ISBN 5-94849-266-4.

- Шакабпа В. Д. Тибет: политическая история / Пер. А. Дюранова. — СПб: Нартанг, 2003. — 428 с.

- Sperling E. [www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/PS007.pdf The Tibet-China Conflict: History and Polemics]. — East-West Center Washington, 2004. — 64 с. — ISBN 1-932728-12-0.

- Кычанов Е. И., Мельниченко Б. Н. История Тибета с древнейших времен до наших дней. — М: Восточная литература, 2005. — 351 с. — ISBN 5-02-018365-2.

- Андреев А. И. Тибет в политике царской, советской и постсоветской России. — СПб: Нартанг, 2006. — С. 206. — 464 с. — ISBN 5-288-03813-9.

- Кузьмин С. Л. [www.savetibet.ru/2010/03/10/tibet_book.html Скрытый Тибет. История независимости и оккупации]. — СПб: Издание А. Терентьева, 2010. — 544 с. — ISBN 978-5-901941-23-2.

- Дмитриев С. В., Кузьмин С. Л. [www.tuva.asia/lib/books_regions/6903-vasilev-kuzmin.html Империя Цин как Китай: анатомия исторического мифа] // Восток (Oriens), № 1, 2014. — С. 5-17.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Тибет (1912—1951)

Лихачев встал, порылся в вьюках, и Петя скоро услыхал воинственный звук стали о брусок. Он влез на фуру и сел на край ее. Казак под фурой точил саблю.– А что же, спят молодцы? – сказал Петя.

– Кто спит, а кто так вот.

– Ну, а мальчик что?

– Весенний то? Он там, в сенцах, завалился. Со страху спится. Уж рад то был.

Долго после этого Петя молчал, прислушиваясь к звукам. В темноте послышались шаги и показалась черная фигура.

– Что точишь? – спросил человек, подходя к фуре.

– А вот барину наточить саблю.

– Хорошее дело, – сказал человек, который показался Пете гусаром. – У вас, что ли, чашка осталась?

– А вон у колеса.

Гусар взял чашку.

– Небось скоро свет, – проговорил он, зевая, и прошел куда то.

Петя должен бы был знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитой у французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивает ему саблю, что большое черное пятно направо – караулка, и красное яркое пятно внизу налево – догоравший костер, что человек, приходивший за чашкой, – гусар, который хотел пить; но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть – глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц – все лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев, а очень может быть, что это – самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду и совсем исчез, и его не было.

Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его. Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно.

Он поглядел на небо. И небо было такое же волшебное, как и земля. На небе расчищало, и над вершинами дерев быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда казалось, что на небе расчищало и показывалось черное, чистое небо. Иногда казалось, что эти черные пятна были тучки. Иногда казалось, что небо высоко, высоко поднимается над головой; иногда небо спускалось совсем, так что рукой можно было достать его.

Петя стал закрывать глаза и покачиваться.

Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто то.

– Ожиг, жиг, ожиг, жиг… – свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы – но лучше и чище, чем скрипки и трубы, – каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное.

«Ах, да, ведь это я во сне, – качнувшись наперед, сказал себе Петя. – Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй моя музыка! Ну!..»

Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу», – сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов.

«Ну, тише, тише, замирайте теперь. – И звуки слушались его. – Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще радостнее. – И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки. – Ну, голоса, приставайте!» – приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте.

С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг… свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него.

Петя не знал, как долго это продолжалось: он наслаждался, все время удивлялся своему наслаждению и жалел, что некому сообщить его. Его разбудил ласковый голос Лихачева.

– Готово, ваше благородие, надвое хранцуза распластаете.

Петя очнулся.

– Уж светает, право, светает! – вскрикнул он.

Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана целковый и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтягивали подпруги.

– Вот и командир, – сказал Лихачев. Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться.

Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки, отдавая последние приказания. Пехота партии, шлепая сотней ног, прошла вперед по дороге и быстро скрылась между деревьев в предрассветном тумане. Эсаул что то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу, с нетерпением ожидая приказания садиться. Обмытое холодной водой, лицо его, в особенности глаза горели огнем, озноб пробегал по спине, и во всем теле что то быстро и равномерно дрожало.

– Ну, готово у вас все? – сказал Денисов. – Давай лошадей.

Лошадей подали. Денисов рассердился на казака за то, что подпруги были слабы, и, разбранив его, сел. Петя взялся за стремя. Лошадь, по привычке, хотела куснуть его за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, быстро вскочил в седло и, оглядываясь на тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал к Денисову.

– Василий Федорович, вы мне поручите что нибудь? Пожалуйста… ради бога… – сказал он. Денисов, казалось, забыл про существование Пети. Он оглянулся на него.

– Об одном тебя пг'ошу, – сказал он строго, – слушаться меня и никуда не соваться.

Во все время переезда Денисов ни слова не говорил больше с Петей и ехал молча. Когда подъехали к опушке леса, в поле заметно уже стало светлеть. Денисов поговорил что то шепотом с эсаулом, и казаки стали проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они все проехали, Денисов тронул свою лошадь и поехал под гору. Садясь на зады и скользя, лошади спускались с своими седоками в лощину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь во всем его теле все усиливалась. Становилось все светлее и светлее, только туман скрывал отдаленные предметы. Съехав вниз и оглянувшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подле него.

– Сигнал! – проговорил он.

Казак поднял руку, раздался выстрел. И в то же мгновение послышался топот впереди поскакавших лошадей, крики с разных сторон и еще выстрелы.

В то же мгновение, как раздались первые звуки топота и крика, Петя, ударив свою лошадь и выпустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперед. Пете показалось, что вдруг совершенно, как середь дня, ярко рассвело в ту минуту, как послышался выстрел. Он подскакал к мосту. Впереди по дороге скакали казаки. На мосту он столкнулся с отставшим казаком и поскакал дальше. Впереди какие то люди, – должно быть, это были французы, – бежали с правой стороны дороги на левую. Один упал в грязь под ногами Петиной лошади.

У одной избы столпились казаки, что то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскакал к этой толпе, и первое, что он увидал, было бледное, с трясущейся нижней челюстью лицо француза, державшегося за древко направленной на него пики.

– Ура!.. Ребята… наши… – прокричал Петя и, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице.

Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что то. Молодцеватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом, француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. Опять опоздал, мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы. Выстрелы раздавались на дворе того барского дома, на котором он был вчера ночью с Долоховым. Французы засели там за плетнем в густом, заросшем кустами саду и стреляли по казакам, столпившимся у ворот. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидал Долохова с бледным, зеленоватым лицом, кричавшего что то людям. «В объезд! Пехоту подождать!» – кричал он, в то время как Петя подъехал к нему.

– Подождать?.. Ураааа!.. – закричал Петя и, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что то шлепнувшие пули. Казаки и Долохов вскакали вслед за Петей в ворота дома. Французы в колеблющемся густом дыме одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору к пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору и, вместо того чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свето костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задергались его руки и ноги, несмотря на то, что голова его не шевелилась. Пуля пробила ему голову.

Переговоривши с старшим французским офицером, который вышел к нему из за дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошел к неподвижно, с раскинутыми руками, лежавшему Пете.

– Готов, – сказал он, нахмурившись, и пошел в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову.

– Убит?! – вскрикнул Денисов, увидав еще издалека то знакомое ему, несомненно безжизненное положение, в котором лежало тело Пети.

– Готов, – повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошел к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. – Брать не будем! – крикнул он Денисову.

Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети.

«Я привык что нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь», – вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него.

В числе отбитых Денисовым и Долоховым русских пленных был Пьер Безухов.

О той партии пленных, в которой был Пьер, во время всего своего движения от Москвы, не было от французского начальства никакого нового распоряжения. Партия эта 22 го октября находилась уже не с теми войсками и обозами, с которыми она вышла из Москвы. Половина обоза с сухарями, который шел за ними первые переходы, была отбита казаками, другая половина уехала вперед; пеших кавалеристов, которые шли впереди, не было ни одного больше; они все исчезли. Артиллерия, которая первые переходы виднелась впереди, заменилась теперь огромным обозом маршала Жюно, конвоируемого вестфальцами. Сзади пленных ехал обоз кавалерийских вещей.

От Вязьмы французские войска, прежде шедшие тремя колоннами, шли теперь одной кучей. Те признаки беспорядка, которые заметил Пьер на первом привале из Москвы, теперь дошли до последней степени.

Дорога, по которой они шли, с обеих сторон была уложена мертвыми лошадьми; оборванные люди, отсталые от разных команд, беспрестанно переменяясь, то присоединялись, то опять отставали от шедшей колонны.

Несколько раз во время похода бывали фальшивые тревоги, и солдаты конвоя поднимали ружья, стреляли и бежали стремглав, давя друг друга, но потом опять собирались и бранили друг друга за напрасный страх.

Эти три сборища, шедшие вместе, – кавалерийское депо, депо пленных и обоз Жюно, – все еще составляли что то отдельное и цельное, хотя и то, и другое, и третье быстро таяло.

В депо, в котором было сто двадцать повозок сначала, теперь оставалось не больше шестидесяти; остальные были отбиты или брошены. Из обоза Жюно тоже было оставлено и отбито несколько повозок. Три повозки были разграблены набежавшими отсталыми солдатами из корпуса Даву. Из разговоров немцев Пьер слышал, что к этому обозу ставили караул больше, чем к пленным, и что один из их товарищей, солдат немец, был расстрелян по приказанию самого маршала за то, что у солдата нашли серебряную ложку, принадлежавшую маршалу.

Больше же всего из этих трех сборищ растаяло депо пленных. Из трехсот тридцати человек, вышедших из Москвы, теперь оставалось меньше ста. Пленные еще более, чем седла кавалерийского депо и чем обоз Жюно, тяготили конвоирующих солдат. Седла и ложки Жюно, они понимали, что могли для чего нибудь пригодиться, но для чего было голодным и холодным солдатам конвоя стоять на карауле и стеречь таких же холодных и голодных русских, которые мерли и отставали дорогой, которых было велено пристреливать, – это было не только непонятно, но и противно. И конвойные, как бы боясь в том горестном положении, в котором они сами находились, не отдаться бывшему в них чувству жалости к пленным и тем ухудшить свое положение, особенно мрачно и строго обращались с ними.

В Дорогобуже, в то время как, заперев пленных в конюшню, конвойные солдаты ушли грабить свои же магазины, несколько человек пленных солдат подкопались под стену и убежали, но были захвачены французами и расстреляны.

Прежний, введенный при выходе из Москвы, порядок, чтобы пленные офицеры шли отдельно от солдат, уже давно был уничтожен; все те, которые могли идти, шли вместе, и Пьер с третьего перехода уже соединился опять с Каратаевым и лиловой кривоногой собакой, которая избрала себе хозяином Каратаева.

С Каратаевым, на третий день выхода из Москвы, сделалась та лихорадка, от которой он лежал в московском гошпитале, и по мере того как Каратаев ослабевал, Пьер отдалялся от него. Пьер не знал отчего, но, с тех пор как Каратаев стал слабеть, Пьер должен был делать усилие над собой, чтобы подойти к нему. И подходя к нему и слушая те тихие стоны, с которыми Каратаев обыкновенно на привалах ложился, и чувствуя усилившийся теперь запах, который издавал от себя Каратаев, Пьер отходил от него подальше и не думал о нем.