Третья Священная война

| Третья Священная война | |||

| Македония к 336 до н. э. | |||

| Дата | |||

|---|---|---|---|

| Место |

Северная и Средняя Греция | ||

| Итог |

Победа Македонии и Фив | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

Третья Священная война 356—346 до н. э. — война между фокидянами и фиванцами за контроль над Дельфами, переросшая в борьбу за господство над Северной и Средней Грецией.

Содержание

- 1 Фокидский союз

- 2 Конфликт с Фивами

- 3 Подготовка к войне

- 4 Захват Дельф

- 5 Объявление войны

- 6 Кампания 355 до н. э.

- 7 Начало правления Ономарха

- 8 Кампания 354 до н. э.

- 9 Кампания 353 до н. э.

- 10 Кампания 352 до н. э.

- 11 Кампания 351 до н. э.

- 12 Кампании 349—348 до н. э.

- 13 Вмешательство Македонии. Политический кризис в Фокиде

- 14 Поражение Фокидского союза

- 15 Репрессалии

- 16 Итоги

- 17 Примечания

- 18 Литература

Фокидский союз

Фокидский союз во второй половине V в. был на стороне Спарты и города Фокиды даже вошли в Пелопоннесский союз, в составе которого участвовали в Пелопоннесской войне[1].

В дальнейшем Фокида продолжала поддерживать союзные отношения со Спартой, особенно перед лицом усиления фиванцев. Победа при Левктрах покончила со спартанским влиянием в Средней Греции, и Фокиде пришлось вступить в вынужденный союз с Фивами. Поскольку Беотия, в отличие от Афин или Спарты, находилась в непосредственной близости от Фокиды, фиванская гегемония грозила лишить фокидян остатков самостоятельности. Таким образом, конфликт между двумя государствами был всего лишь делом времени. Уже во время последнего похода Эпаминонда на Пелопоннес фокидяне отказались предоставить союзникам вспомогательный отряд, сославшись на то, что у них с Фивами только оборонительный союз. Фиванцам пришлось принять отказ, так как накануне решительной схватки со спартанцами они не могли позволить себе роскоши воевать на два фронта[2].

Битва при Мантинее и гибель Эпаминонда привели к упадку мощи Фив, от которых начали отпадать союзники[3]. Тем не менее, упустить контроль над Фокидой фиванцы не хотели, так как «обладание долиной вepxнегo Кефиса и Фермопилами было для Фив вопросом их политического существования»[4].

Конфликт с Фивами

Для того, чтобы удержать под своей властью Фокиду, фиванцы использовали Дельфийскую амфиктионию, руководство которой фактически находилось в их руках. Уже в 363 до н. э. Совет амфиктионов приговорил к изгнанию главу профокидской партии в Дельфах Астикрата и его приверженцев. Изгнанники нашли убежище в Афинах. Весной 356 до н. э. по инициативе фиванцев амфиктиония обвинила нескольких влиятельных фокидян в святотатстве: возделывании посвящённой богу земли. Осуждённые были приговорены к большому штрафу, в случае неуплаты которого к определённому сроку их имущество должно было быть конфисковано.

Хотя это решение касалось не всей общины, но лишь нескольких лиц, оно вызвало в Фокиде всеобщее возмущение[5].

Антифиванское движение возглавили знатные граждане Филомел и Ономарх. На состоявшемся общем собрании фокидян Филомел оспорил законность действий амфиктионов, наложивших непомерно суровое наказание, и, напомнив о старинных правах и привилегиях своего народа в амфиктионии, призвал соотечественников установить свой контроль над святилищем.

Собрание признало решение амфиктионов незаконным, а Филомел был избран стратегом-автократором в виду неизбежной войны[6]. Его заместителем стал Ономарх.

Подготовка к войне

Филомел занялся подготовкой к войне и поиском союзников. Он поехал в Спарту и начал тайные переговоры с царем Архидамом о союзе против Фив. Он напомнил царю, что спартанцы также были подвергнуты амфиктионами несправедливому штрафу по инициативе фиванцев, и указал, что ныне представляется возможность отомстить и поставить Фивы на место. Архидам был согласен, но до выяснения позиции других значительных государств, опасался ставить перед правительством вопрос об открытой поддержке выступления фокидян против амфиктионии. В будущем он пообещал все возможное содействие, и в качестве аванса дал Филомелу субсидию в 15 талантов для вербовки наёмников[7].

Захват Дельф

Филомел призвал на военную службу до тысячи граждан, а на деньги, полученные от Архидама, и свои собственные средства, навербовал значительное число наёмников, после чего в начале лета 356 до н. э. без труда захватил Дельфы. Там он сделал официальное заявление, в котором, ссылаясь на гомеровский «список кораблей», обосновывал древние права фокидян на обладание городом и святилищем, а также обещал не трогать храмовую казну[8]. Амфиктионы были застигнуты врасплох; только соседние локры выступили на защиту святилища, но недалеко от Дельф, у Федриадских скал, были наголову разбиты Филомелом. Священный город перешёл под контроль фокидян. Изгнанные сторонники Фокиды во главе с Астикратом были возвращены, на противников же обрушились репрессии. Все богатые граждане были обложены налогом, полученные средства Филомел употребил на содержание армии[9].

Разгромленные локры обратились за помощью к Фивам. Беотийский союз немедленно объявил войну Фокиде и направил отряды в земли локров. Фиванцы решили добиться на ближайшей осенней сессии амфиктионов объявления войны фокидянам от имени всей Дельфийской амфиктионии[10].

Филомел заставил Дельфийского оракула дать ему предсказание о предстоящей войне, и Пифия дала ему двусмысленный, по своему обыкновению, ответ, сказав, что он может поступать, как ему угодно. Стратег поспешил истолковать оракул в том смысле, что бог позволяет ему действовать по собственному усмотрению[10].

В крупнейшие государства Эллады были отправлены послы, разъяснявшие позицию фокидян. Афины, Спарта и несколько общин Пелопоннеса поддержали Фокиду и вступили с ней в союз[11].

Дельфы были обнесены стеной, был проведён дополнительный набор в фокидское ополчение, и увеличено число наёмников, для привлечения которых Филомел в полтора раза поднял им жалование. Эти меры требовали значительных средств, и фокидскому правительству пришлось взять их из храмовой сокровищницы (вероятно, в виде займа)[12].

Объявление войны

В начале осени состоялась сессия амфиктионов, на которой фокидянам подавляющим большинством голосов была объявлена Священная война. Однако, это были голоса беотийцев, фессалийцев и их союзников, а такие города как Спарта, Афины и Коринф выступили против, что сразу поставило под сомнение перспективы будущей войны[13].

Поскольку приближалась зима, военные действия в том году так и не начались, и это позволило Филомелу к весне довести численность своих войск до 10 тыс. пехоты и конницы[14].

Кампания 355 до н. э.

В 355 фокидяне вторглись в земли восточных локров. Филомел разбил локров в конном сражении, а затем разгромил передовой отряд беотийцев и нанес поражение вступившему в Локриду 6-тыс. отряду фессалийцев и их союзников. Прогнать фессалийцев обратно за Фермопильский проход, по-видимому, не удалось, и когда в Локриду вступили основные силы беотийцев, войска союзников достигли 12 тыс. человек. На помощь Филомелу прибыли только 1500 пелопоннесских ахейцев, поэтому ему пришлось отступить на юг, за Кефис[15].

В 355 фокидяне вторглись в земли восточных локров. Филомел разбил локров в конном сражении, а затем разгромил передовой отряд беотийцев и нанес поражение вступившему в Локриду 6-тыс. отряду фессалийцев и их союзников. Прогнать фессалийцев обратно за Фермопильский проход, по-видимому, не удалось, и когда в Локриду вступили основные силы беотийцев, войска союзников достигли 12 тыс. человек. На помощь Филомелу прибыли только 1500 пелопоннесских ахейцев, поэтому ему пришлось отступить на юг, за Кефис[15].

После этого противники какое-то время маневрировали: союзники искали путь для вторжения в Фокиду, а Филомел пытался им помешать. Решительное сражение произошло осенью, когда Филомел неожиданно наткнулся у города Неон (Тифорея) на вражеское войско под командованием Паммена, и был вынужден дать бой в невыгодных условиях. Фокидяне, значительно уступавшие противнику числом, были наголову разбиты, а командующий, чтобы избежать плена, покончил с собой, бросившись вниз со скалы. Его заместитель Ономарх, впрочем, сумел собрать остатки разбитого войска и увести их в Фокиду. Победители, которые, вероятно, также понесли значительные потери, его не преследовали[16].

Начало правления Ономарха

В конце 355 до н. э. Дельфах состоялось общее собрание фокидян, на котором присутствовали представители их союзников. Мнения фокидян относительно перспектив продолжения борьбы разделились. Группа наиболее состоятельных граждан склонялась к миру, опасаясь как за свои богатства, так и за своё политическое положение в условиях созданного Филомелом и Ономархом режима чрезвычайной военной власти, по форме близкого к «младшей тирании»[17].

Им противостояла группа, возглавляемая людьми, осуждёнными амфиктионами, и состоявшая из тех, кто рассчитывал поправить своё материальное положение в ходе войны. Лидер этой группы, Ономарх, блестящей речью склонил на свою сторону собрание, высказавшееся большинством голосов за продолжение войны. Сам Ономарх был избран стратегом-автократором, его брат Фаилл стал заместителем[18].

Опасения умеренной группы сбылись вполне: придя к власти, Ономарх расправился с оппозицией, арестовывая и казня своих политических противников, а их имущество конфисковывая. Сокровища Дельфийского храма теперь уже без всяких церемоний переплавлялись в слитки для чеканки монеты, и это позволило навербовать невиданное для Греции число наёмников. Армия увеличилась вдвое и во время последнего похода Ономарха в Фессалию насчитывала 20 тыс. человек (из них всего 2—3 тыс. фокидских граждан)[19].

Также была развернута активная дипломатическая работа: укреплены связи со Спартой, а ферским тиранам были предоставлены значительные субсидии, чтобы те могли выступить против Фессалийского союза и сковать его силы[20].

Кампания 354 до н. э.

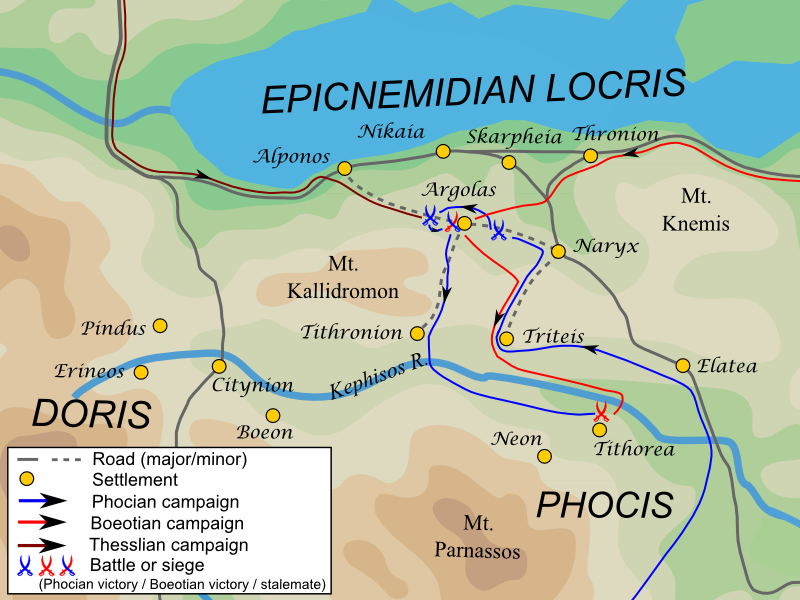

Весной 354 до н. э. Ономарх вторгся в область северных локров (Эпикнемидскую Локриду). Жителей взятого штурмом Фрония он в целях устрашения продал в рабство. Был подчинён главный город Западной Локриды — Амфисса. Вероятно, тогда же фокидяне заняли соседние с Фермопилами пункты — Альпон и Никею — и таким образом взяли под контроль проходы из Северной Греции. Западные локры изъявили покорность, после чего Ономарх вторгся в Дориду и разорил её дотла.

Весной 354 до н. э. Ономарх вторгся в область северных локров (Эпикнемидскую Локриду). Жителей взятого штурмом Фрония он в целях устрашения продал в рабство. Был подчинён главный город Западной Локриды — Амфисса. Вероятно, тогда же фокидяне заняли соседние с Фермопилами пункты — Альпон и Никею — и таким образом взяли под контроль проходы из Северной Греции. Западные локры изъявили покорность, после чего Ономарх вторгся в Дориду и разорил её дотла.

Разделавшись с врагами на западе, Ономарх обратился на восток — против Беотии, оказавшейся теперь в изоляции. Успеху вторжения способствовало то, что фиванцы направили 5-тысячное войско в Малую Азию на помощь сатрапу Артабазу, поднявшему восстание против Артаксеркса III. В ходе кампании фокидский предводитель захватил Орхомен, куда вернул жителей, уцелевших после разгрома города фиванцами в 365 до н. э. Однако под стенами соседней Херонеи его войска потерпели поражение, объяснявшееся, по-видимому, тем, что значительную часть войска пришлось отправить в Фессалию[21].

Филипп II Македонский пришёл на помощь фессалийцам против ферских тиранов, и те обратились за поддержкой к Ономарху. 7-тыс. фокидский отряд под командованием Фаилла выступил против македонцев, но был разбит Филиппом. Тогда Ономарх лично отправился в Фессалию, решив использовать ситуацию и поставить эту страну под свой контроль. Оказавшись незаурядным военачальником и имея перевес в силах, он в двух сражениях разбил объединённое македонско-фессалийское войско и заставил Филиппа отступить в Македонию[22].

Полиен сообщает[23], что одно из этих сражений Ономарх выиграл благодаря военной хитрости, заманив македонян с помощью притворного отступления к подножию холма, имевшего форму полумесяца, на склонах которого находились катапульты и засадный отряд. Втянувшись в проход между рогами этого полумесяца, македонская армия подверглась обстрелу из катапульт и атаке воинов, прятавшихся на холме, а основные силы фокидян, прекратив ложное отступление, развернулись и ударили противника в лоб. Строй македонской фаланги был прорван, и войска Филиппа с трудом ушли от полного разгрома, оставив на поле боя много убитых и раненых[24].

Поражения настолько деморализовали македонян, что армия Филиппа начала разваливаться. Чтобы прекратить массовое дезертирство царь был вынужден вернуться на родину[25].

Говорят, что во время этого бегства царь македонян Филипп сказал: «Я не бежал, но отступил, как баран, чтобы снова произвести более сильный удар».— Полиен, II, 38, 2

Кампания 353 до н. э.

Победы Ономарха ненадолго превратили Фокидский союз в сильнейшую державу Греции. Весной 353 до н. э. в Дельфах после двухлетнего перерыва вновь собрались наопеи — должностные лица амфиктионии, и это означало фактическое признание греками нового положения вещей[26].

Победы Ономарха ненадолго превратили Фокидский союз в сильнейшую державу Греции. Весной 353 до н. э. в Дельфах после двухлетнего перерыва вновь собрались наопеи — должностные лица амфиктионии, и это означало фактическое признание греками нового положения вещей[26].

Вторжение в Беотию

Весной Ономарх начал новое вторжение в Беотию и после упорной борьбы занял Коронею, где противники Фив открыли ему ворота акрополя, после чего бой с фиванцами продолжился в Нижнем городе. Исход сражения решил численный перевес фокидян[27]. Развивая успех, они, по-видимому уже тогда овладели Корсиями и Тильфоссеем, подчинив себе всю западную Беотию до гор Геликона[28].

Битва на Крокусовом поле

Дальнейшее продвижение фокидян было остановлено новым вмешательством Филиппа Македонского, опять вторгшегося в Фессалию. Ферские тираны вновь обратились за помощью к Ономарху и тот был вынужден направиться на север. На полпути между Фермопилами и Ферами на так называемом Крокусовом поле (у западного берега Пагасейского залива) фокидяне встретили армию Филиппа, который сумел не допустить их соединения с войсками ферских тиранов[29].

Обе армии насчитывали примерно по 20 тыс. пехотинцев, но у Филиппа было шестикратное превосходство в коннице — 3 тыс. против 500. Македонцы одержали блестящую победу. Около 6 тыс. фокидских воинов погибли либо в бою, либо при попытке добраться вплавь до кораблей афинской эскадры, вошедшей в Пагасейский залив, но не успевшей высадить десант. Ономарх погиб в сражении[29].

Непосредственным результатом битвы была потеря фокидянами всей Фессалии, кроме города Галоса, а также Северной и Западной Локриды. В долгосрочной перспективе поражение стало началом упадка фокидской державы[30].

Оппозиция в Фокиде была к тому времени достаточно эффективно подавлена, а потому Фаилл без помех стал преемником Ономарха на посту стратега-автократора. Он энергично принялся за восстановление военной мощи, вновь запустив руку в дельфийскую сокровищницу. С целью привлечения наёмников он в два раза поднял им плату[31].

Контрнаступление фиванцев

По-видимому, уже летом 353 до н. э., узнав об исходе битвы на Крокусовом поле, фиванцы перешли в контрнаступление, и нанесли Фаиллу поражения в боях под Орхоменом, у Кефиса и под Коронеей. Диодор пишет, что фокидяне потеряли не менее 1,5 тыс. человек. Тем не менее, фиванцам не удалось вернуть города Западной Беотии, а потому историки полагают, что рассказы о крупных поражениях фокидян сильно преувеличены античными авторами. Война, в которой ни одна сторона не могла добиться решительного успеха, приняла затяжной характер[32].

Оборона Фермопил

Филипп Македонский пытался развить успех и двинулся к Фермопилам, но проникновение македонцев в Среднюю Грецию угрожало не только фокидянам, но и их союзникам. Немедленно на помощь Фаиллу выступили тысяча спартанцев, две тысячи ахейцев, а афиняне, как ближайшие соседи, выставили почти все гражданское ополчение: 5 тыс. пехоты и 400 всадников под командованием стратега Навсикла. Ферские тираны, бежавшие от македонцев в Фокиду, предоставили 2 тыс. своих наёмников. Силы союзников прочно закрыли Фермопильский проход и не допустили вторжения Филиппа[33].

Кампания 352 до н. э.

В 352 до н. э. Фаилл направил спартанцам, начавшим в предыдущем году войну со своими противниками на Пелопоннесе, помощь в 3 тысячи наёмников. Фиванцы, в свою очередь, послали для поддержки противников Спарты 4,5 тыс. воинов под командованием беотарха Кефисиона. Фаилл воспользовался этим и вторгся в Северную Локриду, где захватил все города, кроме Нарикса. Беотийцы в ответ произвели вторжение в Фокиду, разбили армию Фаилла у Аб, после чего опустошили окрестные земли. Затем они выступили на помощь осажденному Нариксу, но там были атакованы Фаиллом и потерпели поражение. После этого фокидяне штурмом взяли город и разрушили его. В результате кампании связь с укреплёнными пунктами близ Фермопил была восстановлена[34],[35].

В 352 до н. э. Фаилл направил спартанцам, начавшим в предыдущем году войну со своими противниками на Пелопоннесе, помощь в 3 тысячи наёмников. Фиванцы, в свою очередь, послали для поддержки противников Спарты 4,5 тыс. воинов под командованием беотарха Кефисиона. Фаилл воспользовался этим и вторгся в Северную Локриду, где захватил все города, кроме Нарикса. Беотийцы в ответ произвели вторжение в Фокиду, разбили армию Фаилла у Аб, после чего опустошили окрестные земли. Затем они выступили на помощь осажденному Нариксу, но там были атакованы Фаиллом и потерпели поражение. После этого фокидяне штурмом взяли город и разрушили его. В результате кампании связь с укреплёнными пунктами близ Фермопил была восстановлена[34],[35].

Тем временем война на Пелопоннесе закончилась перемирием и вспомогательные войска вернулись домой. Фаилл тяжело заболел и через некоторое время умер, передав власть племяннику — сыну Ономарха Фалеку. Тот был ещё слишком юным, и фактическое руководство находилось в руках друга (и, вероятно, родственника) Фаилла Мнасея[36].

Кампания 351 до н. э.

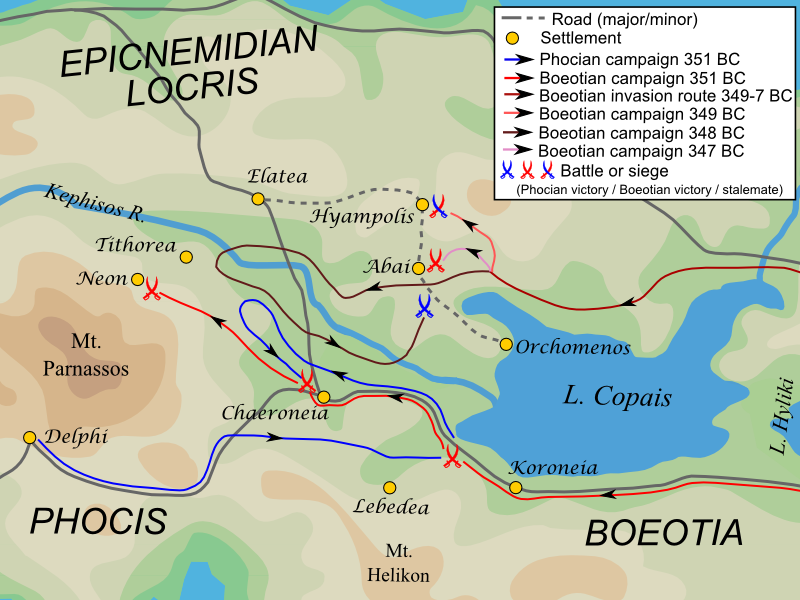

В 351 до н. э. военные действия развернулись в Западной Беотии, где фиванцы пытались отвоевать занятые фокидянами города. Мнасей погиб в самом начале кампании во время ночного нападения противника на лагерь фокидян. Фалеку пришлось принять командование. Он попытался захватить Херонею, и после первой неудачи сумел ворваться в город, однако вскоре был выбит оттуда подошедшими из Фив основными силами беотийцев. Те перешли в наступление, снова вторглись в Фокиду, взяли несколько городков и опустошили сельскую местность[37].

В 351 до н. э. военные действия развернулись в Западной Беотии, где фиванцы пытались отвоевать занятые фокидянами города. Мнасей погиб в самом начале кампании во время ночного нападения противника на лагерь фокидян. Фалеку пришлось принять командование. Он попытался захватить Херонею, и после первой неудачи сумел ворваться в город, однако вскоре был выбит оттуда подошедшими из Фив основными силами беотийцев. Те перешли в наступление, снова вторглись в Фокиду, взяли несколько городков и опустошили сельскую местность[37].

Ресурсы фиванцев, людские и финансовые, однако, были сильно истощены, и в конце года им пришлось обратиться за помощью к персидскому царю. Артаксеркс направил им 300 талантов, но, как предположил Ю. Белох, не в качестве помощи, а в виде аванса за предоставление вспомогательного войска для похода на Египет[38].

В 350 до н. э. активных боевых действий не было, и фокидяне воспользовались передышкой для восстановления своих военных сил[39].

Кампании 349—348 до н. э.

В 349—348 до н. э. военные действия несколько оживились. В 349 до н. э. беотийцы организовали вторжение в Фокиду по двум направлениям: с северо-востока, со стороны Опунтской Локриды, и с юго-запада, но существенного успеха не добились. Они имели перевес над фокидянами при Гиамполе, но в свою очередь, потерпели поражение при Коронее. В следующем году они повторили вторжение, уничтожили хлебные посевы, но на обратном пути потерпели очередное поражение у Гедилия[39],[40].

В 349—348 до н. э. военные действия несколько оживились. В 349 до н. э. беотийцы организовали вторжение в Фокиду по двум направлениям: с северо-востока, со стороны Опунтской Локриды, и с юго-запада, но существенного успеха не добились. Они имели перевес над фокидянами при Гиамполе, но в свою очередь, потерпели поражение при Коронее. В следующем году они повторили вторжение, уничтожили хлебные посевы, но на обратном пути потерпели очередное поражение у Гедилия[39],[40].

Ресурсы Фокиды также истощались. Менее богатое людьми и финансами государство вело войну за счёт сокровищницы Дельфийского храма, но та оказалась не столь неисчерпаемой, как думалось поначалу. К тому же новый стратег-автократор Фокидского союза Фалек допустил серьёзную ошибку, вмешавшись в политическую борьбу на Эвбее на стороне противников Афин. В результате афиняне потеряли контроль над островом, и там захватили власть сторонники Филиппа Македонского, а фокидяне потеряли важнейшего союзника в лице Афин[41].

Вмешательство Македонии. Политический кризис в Фокиде

Фиванцы, продолжая испытывать недостаток средств, обратились (по-видимому, летом 347 до н. э.) за помощью к Филиппу Македонскому. Тот поначалу предоставил лишь незначительную помощь, дабы унизить просителей[42]. Но даже появление небольшого македонского отряда вызвало замешательство среди фокидян, обратившихся, по словам Диодора, в бегство. Укрывшиеся в храме Аполлона в Абах 500 фокидян погибли при вспыхнувшем там пожаре[43]. Фалек, как полагают, осенью того же года был отстранен от власти по формальному обвинению в присвоении храмовых сокровищ, а фактически из-за военных неудач. Вместо него были избраны три обычных стратега: Динократ, Каллий и Софан. Новое правительство пыталось восстановить союзные отношения с Афинами и Спартой, предложив этим державам взять на себя защиту Фермопил[44].

Афины сами были утомлены войной с Македонией, длившейся с 357 до н. э., и все больше помышляли о мире, но на предложение фокидян откликнулись и направили к Фермопилам войско под командованием стратега Проксена. Также было решено снарядить 50 триер и вооружить всех граждан до 40 лет для похода в Фокиду. Спартанцы направили тысячу гоплитов под командованием царя Архидама[45],[46].

Видимо, уже в начале 346 до н. э. Фалек сумел вернуться к власти, и отменил договоренности с союзниками, потребовав у афинян и спартанцев убраться из-под Фермопил. Разочарованные афиняне в марте—апреле 346 до н. э. заключили с Филиппом Филократов мир. При этом они пытались дипломатическим путём защитить Фокиду, но не преуспели в этом и были вынуждены предоставить бывших союзников их судьбе[47].

Поражение Фокидского союза

Филипп с союзными фессалийцами вступил в Локриду, а беотийцы перешли в наступление с востока. Фалек ещё располагал довольно значительными силами (по Диодору — 8 тыс. человек, по словам Демосфена — 10 тыс. гоплитов и тысяча всадников), но этих войск было недостаточно для отражения удара с двух сторон. Понимая это, фокидский стратег ещё весной вступил в переговоры с Филиппом, и в июле 346 до н. э. сдал македонцам укрепления близ Фермопил, лишь выговорив для себя и наёмников право свободного выхода, после чего ушёл на Пелопоннес. Лишившиеся руководства фокидяне были вынуждены сдаться на милость победителей.

Репрессалии

Совет амфиктионов, которому Филипп предоставил решать судьбу жителей Фокиды, наложил на тех суровое наказание. Некоторые предлагали казнить как святотатцев все взрослое население, но в итоге было решено подвергнуть изгнанию лишь тех, кто был непосредственно виновен в святотатстве. Остальные сохранили жизнь, свободу и владения, но были обязаны ежегодными взносами по 60 талантов компенсировать нанесённый храму ущерб. Чтобы исключить нападения на Дельфы в будущем, у всего населения отобрали оружие и лошадей, и запретили приобретать то и другое, пока не будет выплачен долг храму. Укреплённые города должны были быть срыты, а жители расселены по деревням, насчитывающим не более 50 домов каждая, и отстоящим друг от друга не менее чем на стадий. Для наблюдения за выполнением этих условий в Фокиду вводились македонские и беотийские войска[48].

Кроме этого фокидяне лишались участия в амфиктионии, а те два голоса, которыми они располагали, передавались царю Македонии, на которого, совместно с фессалийцами и беотийцами, возлагались обязанности проводить Пифийские игры[49].

В дальнейшем эти весьма жёсткие условия были смягчены, так как в преддверии решительной схватки за гегемонию в Элладе ни Македония, ни Фивы не хотели иметь у себя в тылу озлобленную и униженную страну. К тому же контрибуция в 60 талантов начала выплачиваться только в 343 до н. э., а уже в 341 до н. э. была снижена до 30 талантов в год[50]. Примерно в 339 до н. э. Филипп начал восстанавливать города в Северной Фокиде, а фиванцы и афиняне в Южной. После битвы при Херонее македонский царь уменьшил ежегодный штрафной взнос фокидян до 10 талантов[51].

Занятые фокейцами при поддержке местных жителей западнобеотийские города Орхомен, Коронея и Корсии были возвращены фиванцам, так же как и Тильфоссейское укрепление[52]. Совет амфиктионов постановил срыть их крепостные стены, но дальнейшая участь этих городов была оставлена на усмотрение Беотийского союза. Тот не проявил ни малейшей жалости, продав всех жителей трёх городов в рабство[50].

Союзники фокидян вообще почти не пострадали. Афиняне лишились права промантеи (преимущества при обращении к оракулу), но из состава амфиктионии исключены не были, как и спартанцы[50].

Итоги

Помимо разгрома Фокиды, война привела к ослаблению Фив, хотя формально беотийцы были в числе победителей. Афиняне не сумели воспользоваться случаем и принять участие в кампании по усмирению Фокиды, хотя Филипп II надеялся привлечь их к этой акции. Македонский царь хотел таким образом создать противовес фиванскому влиянию в Средней Греции, а также укрепить отношения с Афинами, флот которых был необходим для будущего похода в Персию. Однако, продвижение македонцев к Фермопилам было слишком стремительным, и афиняне, занятые внутриполитической борьбой, как обычно, не успели послать войска.

Фактически, единственным настоящим победителем стала Македония, превратившаяся в ходе этой войны в сильнейшую державу Эллады. Царь Филипп овладел Фессалией и сумел закрепиться в Средней Греции. Этот стратегический успех во многом предопределил исход будущей борьбы за покорение Греции.

Напишите отзыв о статье "Третья Священная война"

Примечания

- ↑ Фролов, с. 209

- ↑ Фролов, с. 210

- ↑ Фролов, с. 210—211

- ↑ Белох, с. 214

- ↑ Фролов, с. 211—212

- ↑ Фролов, с. 213

- ↑ Фролов, с. 217—218

- ↑ Белох, с. 215

- ↑ Фролов, с. 218

- ↑ 1 2 Фролов, с. 219

- ↑ Фролов, с. 219—220

- ↑ Фролов, с. 220

- ↑ Фролов, с. 221—222

- ↑ Фролов, с. 222

- ↑ Фролов, с. 222—223

- ↑ Фролов, с. 223

- ↑ Фролов, с. 227

- ↑ Фролов, с. 227—228

- ↑ Маринович, с. 87—88

- ↑ Фролов, с. 229

- ↑ Фролов, с. 230

- ↑ Фролов, с. 230—231

- ↑ Полиен, II, 38, 2

- ↑ Уортингтон, с. 94

- ↑ Уортингтон, с. 95

- ↑ Фролов, с. 231

- ↑ Кутергин, с. 136

- ↑ Фролов, с. 231—232

- ↑ 1 2 Фролов, с. 232

- ↑ Фролов, с. 233

- ↑ Фролов, с. 233—234

- ↑ Кутергин, с. 137

- ↑ Фролов, с. 235

- ↑ Фролов, с. 236

- ↑ Белох, с. 343

- ↑ Фролов, с. 236—237

- ↑ Фролов, с. 237—238

- ↑ Фролов, с. 238

- ↑ 1 2 Кутергин, с. 138

- ↑ Фролов, с. 238—239

- ↑ Фролов, с. 239—240

- ↑ Фролов, с. 240

- ↑ Кутергин, с. 139

- ↑ Фролов, с. 240—241

- ↑ Фролов, с. 242

- ↑ Белох, с. 352—353

- ↑ Фролов, с. 243—244

- ↑ Фролов, с. 245—246

- ↑ Фролов, с. 247

- ↑ 1 2 3 Уортингтон, с. 149

- ↑ Кутергин, с. 143

- ↑ Кутергин, с. 140

Литература

- Белох Ю. Греческая история: в 2 т. / пер. с нем. М. О. Гершензона; 3-e изд. Т. 2: Кончая Аристотелем и завоеванием Азии. — М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2009. — ISBN 978-5-85209-215-1

- Кутергин В. Ф. Беотийский союз в 379—335 гг. до н. э. — Саранск: Изд. Мордовского университета, 1991. — ISBN 5-7103-0004-7

- Маринович Л. П. Греческое наёмничество IV в. до н. э. и кризис полиса. — М.: Наука, 1975

- Уортингтон, Йен. Филипп II Македонский. — СПб. — М.: Евразия — ИД Клио, 2014. — 400 с. — ISBN 978-5-91852-053-6

- Фролов Э. Д. Греция в эпоху поздней классики (Общество. Личность. Власть). — СПб.: Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2001. — ISBN 5-93762-013-5

Отрывок, характеризующий Третья Священная война

В числе бесчисленных подразделений, которые можно сделать в явлениях жизни, можно подразделить их все на такие, в которых преобладает содержание, другие – в которых преобладает форма. К числу таковых, в противоположность деревенской, земской, губернской, даже московской жизни, можно отнести жизнь петербургскую, в особенности салонную. Эта жизнь неизменна.

С 1805 года мы мирились и ссорились с Бонапартом, мы делали конституции и разделывали их, а салон Анны Павловны и салон Элен были точно такие же, какие они были один семь лет, другой пять лет тому назад. Точно так же у Анны Павловны говорили с недоумением об успехах Бонапарта и видели, как в его успехах, так и в потакании ему европейских государей, злостный заговор, имеющий единственной целью неприятность и беспокойство того придворного кружка, которого представительницей была Анна Павловна. Точно так же у Элен, которую сам Румянцев удостоивал своим посещением и считал замечательно умной женщиной, точно так же как в 1808, так и в 1812 году с восторгом говорили о великой нации и великом человеке и с сожалением смотрели на разрыв с Францией, который, по мнению людей, собиравшихся в салоне Элен, должен был кончиться миром.

В последнее время, после приезда государя из армии, произошло некоторое волнение в этих противоположных кружках салонах и произведены были некоторые демонстрации друг против друга, но направление кружков осталось то же. В кружок Анны Павловны принимались из французов только закоренелые легитимисты, и здесь выражалась патриотическая мысль о том, что не надо ездить во французский театр и что содержание труппы стоит столько же, сколько содержание целого корпуса. За военными событиями следилось жадно, и распускались самые выгодные для нашей армии слухи. В кружке Элен, румянцевском, французском, опровергались слухи о жестокости врага и войны и обсуживались все попытки Наполеона к примирению. В этом кружке упрекали тех, кто присоветывал слишком поспешные распоряжения о том, чтобы приготавливаться к отъезду в Казань придворным и женским учебным заведениям, находящимся под покровительством императрицы матери. Вообще все дело войны представлялось в салоне Элен пустыми демонстрациями, которые весьма скоро кончатся миром, и царствовало мнение Билибина, бывшего теперь в Петербурге и домашним у Элен (всякий умный человек должен был быть у нее), что не порох, а те, кто его выдумали, решат дело. В этом кружке иронически и весьма умно, хотя весьма осторожно, осмеивали московский восторг, известие о котором прибыло вместе с государем в Петербург.

В кружке Анны Павловны, напротив, восхищались этими восторгами и говорили о них, как говорит Плутарх о древних. Князь Василий, занимавший все те же важные должности, составлял звено соединения между двумя кружками. Он ездил к ma bonne amie [своему достойному другу] Анне Павловне и ездил dans le salon diplomatique de ma fille [в дипломатический салон своей дочери] и часто, при беспрестанных переездах из одного лагеря в другой, путался и говорил у Анны Павловны то, что надо было говорить у Элен, и наоборот.

Вскоре после приезда государя князь Василий разговорился у Анны Павловны о делах войны, жестоко осуждая Барклая де Толли и находясь в нерешительности, кого бы назначить главнокомандующим. Один из гостей, известный под именем un homme de beaucoup de merite [человек с большими достоинствами], рассказав о том, что он видел нынче выбранного начальником петербургского ополчения Кутузова, заседающего в казенной палате для приема ратников, позволил себе осторожно выразить предположение о том, что Кутузов был бы тот человек, который удовлетворил бы всем требованиям.

Анна Павловна грустно улыбнулась и заметила, что Кутузов, кроме неприятностей, ничего не дал государю.

– Я говорил и говорил в Дворянском собрании, – перебил князь Василий, – но меня не послушали. Я говорил, что избрание его в начальники ополчения не понравится государю. Они меня не послушали.

– Все какая то мания фрондировать, – продолжал он. – И пред кем? И все оттого, что мы хотим обезьянничать глупым московским восторгам, – сказал князь Василий, спутавшись на минуту и забыв то, что у Элен надо было подсмеиваться над московскими восторгами, а у Анны Павловны восхищаться ими. Но он тотчас же поправился. – Ну прилично ли графу Кутузову, самому старому генералу в России, заседать в палате, et il en restera pour sa peine! [хлопоты его пропадут даром!] Разве возможно назначить главнокомандующим человека, который не может верхом сесть, засыпает на совете, человека самых дурных нравов! Хорошо он себя зарекомендовал в Букарещте! Я уже не говорю о его качествах как генерала, но разве можно в такую минуту назначать человека дряхлого и слепого, просто слепого? Хорош будет генерал слепой! Он ничего не видит. В жмурки играть… ровно ничего не видит!

Никто не возражал на это.

24 го июля это было совершенно справедливо. Но 29 июля Кутузову пожаловано княжеское достоинство. Княжеское достоинство могло означать и то, что от него хотели отделаться, – и потому суждение князя Василья продолжало быть справедливо, хотя он и не торопился ого высказывать теперь. Но 8 августа был собран комитет из генерал фельдмаршала Салтыкова, Аракчеева, Вязьмитинова, Лопухина и Кочубея для обсуждения дел войны. Комитет решил, что неудачи происходили от разноначалий, и, несмотря на то, что лица, составлявшие комитет, знали нерасположение государя к Кутузову, комитет, после короткого совещания, предложил назначить Кутузова главнокомандующим. И в тот же день Кутузов был назначен полномочным главнокомандующим армий и всего края, занимаемого войсками.

9 го августа князь Василий встретился опять у Анны Павловны с l'homme de beaucoup de merite [человеком с большими достоинствами]. L'homme de beaucoup de merite ухаживал за Анной Павловной по случаю желания назначения попечителем женского учебного заведения императрицы Марии Федоровны. Князь Василий вошел в комнату с видом счастливого победителя, человека, достигшего цели своих желаний.

– Eh bien, vous savez la grande nouvelle? Le prince Koutouzoff est marechal. [Ну с, вы знаете великую новость? Кутузов – фельдмаршал.] Все разногласия кончены. Я так счастлив, так рад! – говорил князь Василий. – Enfin voila un homme, [Наконец, вот это человек.] – проговорил он, значительно и строго оглядывая всех находившихся в гостиной. L'homme de beaucoup de merite, несмотря на свое желание получить место, не мог удержаться, чтобы не напомнить князю Василью его прежнее суждение. (Это было неучтиво и перед князем Василием в гостиной Анны Павловны, и перед Анной Павловной, которая так же радостно приняла эту весть; но он не мог удержаться.)

– Mais on dit qu'il est aveugle, mon prince? [Но говорят, он слеп?] – сказал он, напоминая князю Василью его же слова.

– Allez donc, il y voit assez, [Э, вздор, он достаточно видит, поверьте.] – сказал князь Василий своим басистым, быстрым голосом с покашливанием, тем голосом и с покашливанием, которым он разрешал все трудности. – Allez, il y voit assez, – повторил он. – И чему я рад, – продолжал он, – это то, что государь дал ему полную власть над всеми армиями, над всем краем, – власть, которой никогда не было ни у какого главнокомандующего. Это другой самодержец, – заключил он с победоносной улыбкой.

– Дай бог, дай бог, – сказала Анна Павловна. L'homme de beaucoup de merite, еще новичок в придворном обществе, желая польстить Анне Павловне, выгораживая ее прежнее мнение из этого суждения, сказал.

– Говорят, что государь неохотно передал эту власть Кутузову. On dit qu'il rougit comme une demoiselle a laquelle on lirait Joconde, en lui disant: «Le souverain et la patrie vous decernent cet honneur». [Говорят, что он покраснел, как барышня, которой бы прочли Жоконду, в то время как говорил ему: «Государь и отечество награждают вас этой честью».]

– Peut etre que la c?ur n'etait pas de la partie, [Может быть, сердце не вполне участвовало,] – сказала Анна Павловна.

– О нет, нет, – горячо заступился князь Василий. Теперь уже он не мог никому уступить Кутузова. По мнению князя Василья, не только Кутузов был сам хорош, но и все обожали его. – Нет, это не может быть, потому что государь так умел прежде ценить его, – сказал он.

– Дай бог только, чтобы князь Кутузов, – сказала Анпа Павловна, – взял действительную власть и не позволял бы никому вставлять себе палки в колеса – des batons dans les roues.

Князь Василий тотчас понял, кто был этот никому. Он шепотом сказал:

– Я верно знаю, что Кутузов, как непременное условие, выговорил, чтобы наследник цесаревич не был при армии: Vous savez ce qu'il a dit a l'Empereur? [Вы знаете, что он сказал государю?] – И князь Василий повторил слова, будто бы сказанные Кутузовым государю: «Я не могу наказать его, ежели он сделает дурно, и наградить, ежели он сделает хорошо». О! это умнейший человек, князь Кутузов, et quel caractere. Oh je le connais de longue date. [и какой характер. О, я его давно знаю.]

– Говорят даже, – сказал l'homme de beaucoup de merite, не имевший еще придворного такта, – что светлейший непременным условием поставил, чтобы сам государь не приезжал к армии.

Как только он сказал это, в одно мгновение князь Василий и Анна Павловна отвернулись от него и грустно, со вздохом о его наивности, посмотрели друг на друга.

В то время как это происходило в Петербурге, французы уже прошли Смоленск и все ближе и ближе подвигались к Москве. Историк Наполеона Тьер, так же, как и другие историки Наполеона, говорит, стараясь оправдать своего героя, что Наполеон был привлечен к стенам Москвы невольно. Он прав, как и правы все историки, ищущие объяснения событий исторических в воле одного человека; он прав так же, как и русские историки, утверждающие, что Наполеон был привлечен к Москве искусством русских полководцев. Здесь, кроме закона ретроспективности (возвратности), представляющего все прошедшее приготовлением к совершившемуся факту, есть еще взаимность, путающая все дело. Хороший игрок, проигравший в шахматы, искренно убежден, что его проигрыш произошел от его ошибки, и он отыскивает эту ошибку в начале своей игры, но забывает, что в каждом его шаге, в продолжение всей игры, были такие же ошибки, что ни один его ход не был совершенен. Ошибка, на которую он обращает внимание, заметна ему только потому, что противник воспользовался ею. Насколько же сложнее этого игра войны, происходящая в известных условиях времени, и где не одна воля руководит безжизненными машинами, а где все вытекает из бесчисленного столкновения различных произволов?

После Смоленска Наполеон искал сражения за Дорогобужем у Вязьмы, потом у Царева Займища; но выходило, что по бесчисленному столкновению обстоятельств до Бородина, в ста двадцати верстах от Москвы, русские не могли принять сражения. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву.

Moscou, la capitale asiatique de ce grand empire, la ville sacree des peuples d'Alexandre, Moscou avec ses innombrables eglises en forme de pagodes chinoises! [Москва, азиатская столица этой великой империи, священный город народов Александра, Москва с своими бесчисленными церквами, в форме китайских пагод!] Эта Moscou не давала покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к Цареву Займищу Наполеон верхом ехал на своем соловом энглизированном иноходчике, сопутствуемый гвардией, караулом, пажами и адъютантами. Начальник штаба Бертье отстал для того, чтобы допросить взятого кавалерией русского пленного. Он галопом, сопутствуемый переводчиком Lelorgne d'Ideville, догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь.

– Eh bien? [Ну?] – сказал Наполеон.

– Un cosaque de Platow [Платовский казак.] говорит, что корпус Платова соединяется с большой армией, что Кутузов назначен главнокомандующим. Tres intelligent et bavard! [Очень умный и болтун!]

Наполеон улыбнулся, велел дать этому казаку лошадь и привести его к себе. Он сам желал поговорить с ним. Несколько адъютантов поскакало, и через час крепостной человек Денисова, уступленный им Ростову, Лаврушка, в денщицкой куртке на французском кавалерийском седле, с плутовским и пьяным, веселым лицом подъехал к Наполеону. Наполеон велел ему ехать рядом с собой и начал спрашивать:

– Вы казак?

– Казак с, ваше благородие.

«Le cosaque ignorant la compagnie dans laquelle il se trouvait, car la simplicite de Napoleon n'avait rien qui put reveler a une imagination orientale la presence d'un souverain, s'entretint avec la plus extreme familiarite des affaires de la guerre actuelle», [Казак, не зная того общества, в котором он находился, потому что простота Наполеона не имела ничего такого, что бы могло открыть для восточного воображения присутствие государя, разговаривал с чрезвычайной фамильярностью об обстоятельствах настоящей войны.] – говорит Тьер, рассказывая этот эпизод. Действительно, Лаврушка, напившийся пьяным и оставивший барина без обеда, был высечен накануне и отправлен в деревню за курами, где он увлекся мародерством и был взят в плен французами. Лаврушка был один из тех грубых, наглых лакеев, видавших всякие виды, которые считают долгом все делать с подлостью и хитростью, которые готовы сослужить всякую службу своему барину и которые хитро угадывают барские дурные мысли, в особенности тщеславие и мелочность.

Попав в общество Наполеона, которого личность он очень хорошо и легко признал. Лаврушка нисколько не смутился и только старался от всей души заслужить новым господам.

Он очень хорошо знал, что это сам Наполеон, и присутствие Наполеона не могло смутить его больше, чем присутствие Ростова или вахмистра с розгами, потому что не было ничего у него, чего бы не мог лишить его ни вахмистр, ни Наполеон.

Он врал все, что толковалось между денщиками. Многое из этого была правда. Но когда Наполеон спросил его, как же думают русские, победят они Бонапарта или нет, Лаврушка прищурился и задумался.

Он увидал тут тонкую хитрость, как всегда во всем видят хитрость люди, подобные Лаврушке, насупился и помолчал.

– Оно значит: коли быть сраженью, – сказал он задумчиво, – и в скорости, так это так точно. Ну, а коли пройдет три дня апосля того самого числа, тогда, значит, это самое сражение в оттяжку пойдет.

Наполеону перевели это так: «Si la bataille est donnee avant trois jours, les Francais la gagneraient, mais que si elle serait donnee plus tard, Dieu seul sait ce qui en arrivrait», [«Ежели сражение произойдет прежде трех дней, то французы выиграют его, но ежели после трех дней, то бог знает что случится».] – улыбаясь передал Lelorgne d'Ideville. Наполеон не улыбнулся, хотя он, видимо, был в самом веселом расположении духа, и велел повторить себе эти слова.

Лаврушка заметил это и, чтобы развеселить его, сказал, притворяясь, что не знает, кто он.

– Знаем, у вас есть Бонапарт, он всех в мире побил, ну да об нас другая статья… – сказал он, сам не зная, как и отчего под конец проскочил в его словах хвастливый патриотизм. Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания, и Бонапарт улыбнулся. «Le jeune Cosaque fit sourire son puissant interlocuteur», [Молодой казак заставил улыбнуться своего могущественного собеседника.] – говорит Тьер. Проехав несколько шагов молча, Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет испытать действие, которое произведет sur cet enfant du Don [на это дитя Дона] известие о том, что тот человек, с которым говорит этот enfant du Don, есть сам император, тот самый император, который написал на пирамидах бессмертно победоносное имя.

Известие было передано.

Лаврушка (поняв, что это делалось, чтобы озадачить его, и что Наполеон думает, что он испугается), чтобы угодить новым господам, тотчас же притворился изумленным, ошеломленным, выпучил глаза и сделал такое же лицо, которое ему привычно было, когда его водили сечь. «A peine l'interprete de Napoleon, – говорит Тьер, – avait il parle, que le Cosaque, saisi d'une sorte d'ebahissement, no profera plus une parole et marcha les yeux constamment attaches sur ce conquerant, dont le nom avait penetre jusqu'a lui, a travers les steppes de l'Orient. Toute sa loquacite s'etait subitement arretee, pour faire place a un sentiment d'admiration naive et silencieuse. Napoleon, apres l'avoir recompense, lui fit donner la liberte, comme a un oiseau qu'on rend aux champs qui l'ont vu naitre». [Едва переводчик Наполеона сказал это казаку, как казак, охваченный каким то остолбенением, не произнес более ни одного слова и продолжал ехать, не спуская глаз с завоевателя, имя которого достигло до него через восточные степи. Вся его разговорчивость вдруг прекратилась и заменилась наивным и молчаливым чувством восторга. Наполеон, наградив казака, приказал дать ему свободу, как птице, которую возвращают ее родным полям.]

Наполеон поехал дальше, мечтая о той Moscou, которая так занимала его воображение, a l'oiseau qu'on rendit aux champs qui l'on vu naitre [птица, возвращенная родным полям] поскакал на аванпосты, придумывая вперед все то, чего не было и что он будет рассказывать у своих. Того же, что действительно с ним было, он не хотел рассказывать именно потому, что это казалось ему недостойным рассказа. Он выехал к казакам, расспросил, где был полк, состоявший в отряде Платова, и к вечеру же нашел своего барина Николая Ростова, стоявшего в Янкове и только что севшего верхом, чтобы с Ильиным сделать прогулку по окрестным деревням. Он дал другую лошадь Лаврушке и взял его с собой.

Княжна Марья не была в Москве и вне опасности, как думал князь Андрей.

После возвращения Алпатыча из Смоленска старый князь как бы вдруг опомнился от сна. Он велел собрать из деревень ополченцев, вооружить их и написал главнокомандующему письмо, в котором извещал его о принятом им намерении оставаться в Лысых Горах до последней крайности, защищаться, предоставляя на его усмотрение принять или не принять меры для защиты Лысых Гор, в которых будет взят в плен или убит один из старейших русских генералов, и объявил домашним, что он остается в Лысых Горах.

Но, оставаясь сам в Лысых Горах, князь распорядился об отправке княжны и Десаля с маленьким князем в Богучарово и оттуда в Москву. Княжна Марья, испуганная лихорадочной, бессонной деятельностью отца, заменившей его прежнюю опущенность, не могла решиться оставить его одного и в первый раз в жизни позволила себе не повиноваться ему. Она отказалась ехать, и на нее обрушилась страшная гроза гнева князя. Он напомнил ей все, в чем он был несправедлив против нее. Стараясь обвинить ее, он сказал ей, что она измучила его, что она поссорила его с сыном, имела против него гадкие подозрения, что она задачей своей жизни поставила отравлять его жизнь, и выгнал ее из своего кабинета, сказав ей, что, ежели она не уедет, ему все равно. Он сказал, что знать не хочет о ее существовании, но вперед предупреждает ее, чтобы она не смела попадаться ему на глаза. То, что он, вопреки опасений княжны Марьи, не велел насильно увезти ее, а только не приказал ей показываться на глаза, обрадовало княжну Марью. Она знала, что это доказывало то, что в самой тайне души своей он был рад, что она оставалась дома и не уехала.

На другой день после отъезда Николушки старый князь утром оделся в полный мундир и собрался ехать главнокомандующему. Коляска уже была подана. Княжна Марья видела, как он, в мундире и всех орденах, вышел из дома и пошел в сад сделать смотр вооруженным мужикам и дворовым. Княжна Марья свдела у окна, прислушивалась к его голосу, раздававшемуся из сада. Вдруг из аллеи выбежало несколько людей с испуганными лицами.

Княжна Марья выбежала на крыльцо, на цветочную дорожку и в аллею. Навстречу ей подвигалась большая толпа ополченцев и дворовых, и в середине этой толпы несколько людей под руки волокли маленького старичка в мундире и орденах. Княжна Марья подбежала к нему и, в игре мелкими кругами падавшего света, сквозь тень липовой аллеи, не могла дать себе отчета в том, какая перемена произошла в его лице. Одно, что она увидала, было то, что прежнее строгое и решительное выражение его лица заменилось выражением робости и покорности. Увидав дочь, он зашевелил бессильными губами и захрипел. Нельзя было понять, чего он хотел. Его подняли на руки, отнесли в кабинет и положили на тот диван, которого он так боялся последнее время.

Привезенный доктор в ту же ночь пустил кровь и объявил, что у князя удар правой стороны.

В Лысых Горах оставаться становилось более и более опасным, и на другой день после удара князя, повезли в Богучарово. Доктор поехал с ними.

Когда они приехали в Богучарово, Десаль с маленьким князем уже уехали в Москву.

Все в том же положении, не хуже и не лучше, разбитый параличом, старый князь три недели лежал в Богучарове в новом, построенном князем Андреем, доме. Старый князь был в беспамятстве; он лежал, как изуродованный труп. Он не переставая бормотал что то, дергаясь бровями и губами, и нельзя было знать, понимал он или нет то, что его окружало. Одно можно было знать наверное – это то, что он страдал и, чувствовал потребность еще выразить что то. Но что это было, никто не мог понять; был ли это какой нибудь каприз больного и полусумасшедшего, относилось ли это до общего хода дел, или относилось это до семейных обстоятельств?

Доктор говорил, что выражаемое им беспокойство ничего не значило, что оно имело физические причины; но княжна Марья думала (и то, что ее присутствие всегда усиливало его беспокойство, подтверждало ее предположение), думала, что он что то хотел сказать ей. Он, очевидно, страдал и физически и нравственно.

Надежды на исцеление не было. Везти его было нельзя. И что бы было, ежели бы он умер дорогой? «Не лучше ли бы было конец, совсем конец! – иногда думала княжна Марья. Она день и ночь, почти без сна, следила за ним, и, страшно сказать, она часто следила за ним не с надеждой найти призкаки облегчения, но следила, часто желая найти признаки приближения к концу.

Как ни странно было княжне сознавать в себе это чувство, но оно было в ней. И что было еще ужаснее для княжны Марьи, это было то, что со времени болезни ее отца (даже едва ли не раньше, не тогда ли уж, когда она, ожидая чего то, осталась с ним) в ней проснулись все заснувшие в ней, забытые личные желания и надежды. То, что годами не приходило ей в голову – мысли о свободной жизни без вечного страха отца, даже мысли о возможности любви и семейного счастия, как искушения дьявола, беспрестанно носились в ее воображении. Как ни отстраняла она от себя, беспрестанно ей приходили в голову вопросы о том, как она теперь, после того, устроит свою жизнь. Это были искушения дьявола, и княжна Марья знала это. Она знала, что единственное орудие против него была молитва, и она пыталась молиться. Она становилась в положение молитвы, смотрела на образа, читала слова молитвы, но не могла молиться. Она чувствовала, что теперь ее охватил другой мир – житейской, трудной и свободной деятельности, совершенно противоположный тому нравственному миру, в который она была заключена прежде и в котором лучшее утешение была молитва. Она не могла молиться и не могла плакать, и житейская забота охватила ее.

Оставаться в Вогучарове становилось опасным. Со всех сторон слышно было о приближающихся французах, и в одной деревне, в пятнадцати верстах от Богучарова, была разграблена усадьба французскими мародерами.

Доктор настаивал на том, что надо везти князя дальше; предводитель прислал чиновника к княжне Марье, уговаривая ее уезжать как можно скорее. Исправник, приехав в Богучарово, настаивал на том же, говоря, что в сорока верстах французы, что по деревням ходят французские прокламации и что ежели княжна не уедет с отцом до пятнадцатого, то он ни за что не отвечает.

Княжна пятнадцатого решилась ехать. Заботы приготовлений, отдача приказаний, за которыми все обращались к ней, целый день занимали ее. Ночь с четырнадцатого на пятнадцатое она провела, как обыкновенно, не раздеваясь, в соседней от той комнаты, в которой лежал князь. Несколько раз, просыпаясь, она слышала его кряхтенье, бормотанье, скрип кровати и шаги Тихона и доктора, ворочавших его. Несколько раз она прислушивалась у двери, и ей казалось, что он нынче бормотал громче обыкновенного и чаще ворочался. Она не могла спать и несколько раз подходила к двери, прислушиваясь, желая войти и не решаясь этого сделать. Хотя он и не говорил, но княжна Марья видела, знала, как неприятно было ему всякое выражение страха за него. Она замечала, как недовольно он отвертывался от ее взгляда, иногда невольно и упорно на него устремленного. Она знала, что ее приход ночью, в необычное время, раздражит его.