Трирема

Трире́ма (лат. triremis, от tres, tria — «три» + remus — «весло»), трие́ра (др.-греч. τρι-ήρης, от τρεῖς, τρία — «три» + ἐρέσσω — «грести») — класс боевых кораблей, которые использовались античными цивилизациями Средиземноморья, в особенности финикийцами, античными греками и древними римлянами.

Трире́ма (лат. triremis, от tres, tria — «три» + remus — «весло»), трие́ра (др.-греч. τρι-ήρης, от τρεῖς, τρία — «три» + ἐρέσσω — «грести») — класс боевых кораблей, которые использовались античными цивилизациями Средиземноморья, в особенности финикийцами, античными греками и древними римлянами.

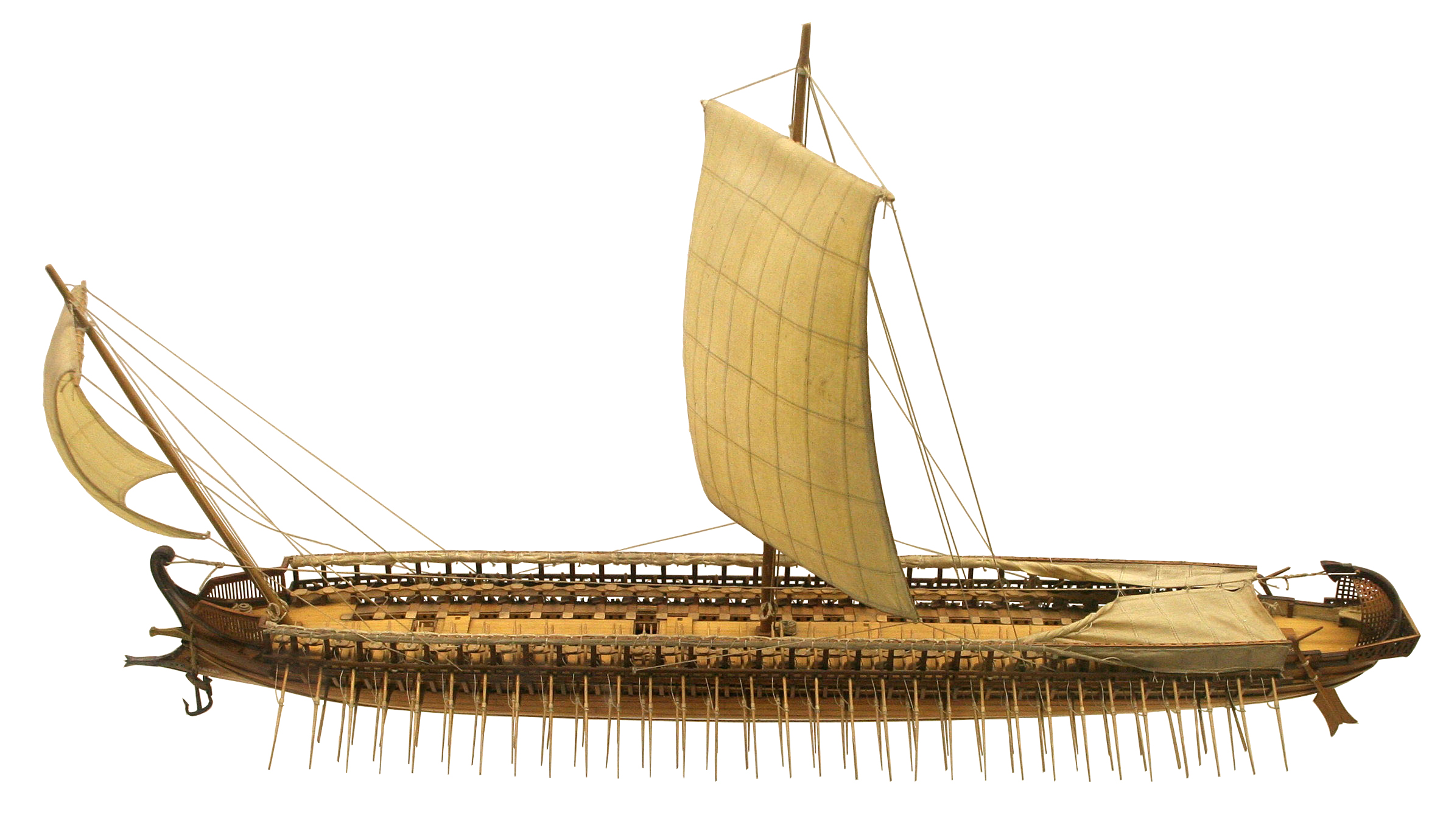

Триремы получили своё название из-за трёх рядов вёсел, которые, предполагается, располагались одно над другим в шахматном порядке; каждым веслом управлял один человек. Ранние триремы являлись результатом эволюции унирем — античных боевых кораблей с одним рядом вёсел, от 12 до 25 с каждой стороны, и бирем — боевых кораблей с двумя рядами вёсел[1]. Возможно, что первыми построили трирему финикийцы. Являясь самым быстрым и манёвренным боевым кораблём, трирема доминировала в Средиземноморье с 7-го по 4-й век до н. э., пока не появились более крупные боевые корабли — квадриремы и квинквиремы (пентеры). Триеры играли важную роль в Греко-персидских войнах, в становлении морской империи Афин и её падении в результате Пелопоннесской войны.

Описание

Триремы имели следующие характеристики:

- Водоизмещение 80 — 100 тонн[2], длина 30-40 метров, ширина 4-6 метров.

- На уровне воды или над водой на носу триремы находился заострённый брус (таран)[2], который изготавливали из железа или меди. Таран мог быть сделан и из дерева; в этом случае его оковывали железом. Прямой или загнутый кверху таран использовался в качестве наступательного оружия. Иногда ему придавали форму животного или птицы.

Традиционная триера времён греко-персидских войн и Пелопоннесской войны (5 в. до н.э.) согласно Геродоту и Фукидиду имела 37 м в длину и 5,5 м в ширину и имела 170 гребных вёсел при 200 человеках экипажа, который часто бывал неполным. Гребцы верхнего ряда назывались траниты, в ряду было по 31 веслу, в среднем и нижнем (гребцы соответственно зигиты и таламиты) было по 27 или 28 вёсел в ряду.

Основными отличиями римской триремы от греческой триеры были парус на форштевне, абордажный ворон. В вооружение корабля входил подъёмный кран, к которому крепился крюк или гиря для разрушения башен и палубы вражеского судна, и башня для стрелков. За счёт отсутствия тяжёлых приспособлений на верхней палубе древнегреческая триера двигалась быстрее, достигая в бою скорости более 12 узлов.

История

Точное происхождение и устройство триеры не ясно и до сих пор обсуждается. Кроме того, схема размещения гребцов, распределение гребцов по вёслам, да и сама классификация древних гребных судов, основанная на количестве вёсел, остаются спорными. Найденные изображения кораблей на скульптурных рельефах и фрагментах керамики немногочисленны и в большинстве своём очень схематичны и стилизованы. Литературные источники случайны и хаотичны, и по ним довольно сложно судить о деталях устройства древних судов. Также нужно учесть, что существуют вполне ясные и точные толкования античных текстов, принадлежащие более поздним авторам, которые мало разбирались в технической стороне вопроса и по-своему интерпретировали древних авторов[3].

Точное происхождение и устройство триеры не ясно и до сих пор обсуждается. Кроме того, схема размещения гребцов, распределение гребцов по вёслам, да и сама классификация древних гребных судов, основанная на количестве вёсел, остаются спорными. Найденные изображения кораблей на скульптурных рельефах и фрагментах керамики немногочисленны и в большинстве своём очень схематичны и стилизованы. Литературные источники случайны и хаотичны, и по ним довольно сложно судить о деталях устройства древних судов. Также нужно учесть, что существуют вполне ясные и точные толкования античных текстов, принадлежащие более поздним авторам, которые мало разбирались в технической стороне вопроса и по-своему интерпретировали древних авторов[3].

Изображения кораблей с двумя рядами вёсел (бирем), с parexeiresia (выносные уключины для вёсел гребцов верхнего ряда) или без них, часто встречаются на вазах и фрагментах керамики в 8-м веке до н. э., в конце 8-го века встречаются первые литературные упоминания о триремах.

У Фукидида упоминается коринфянин Аминокл, который в 704 г. до н. э. построил четыре триеры для острова Самос:

«Говорят, коринфяне первые усвоили морское дело ближе всего к теперешнему его образцу, и первые в Элладе триеры сооружены были в Коринфе. По-видимому, и для самиян коринфский кораблестроитель Аминокл сколотил четыре судна; с того времени, как он прибыл к самиянам, до окончания этой войны прошло по меньшей мере триста лет. (имеется в виду Пелопоннесская война 431—404 гг. до н. э.)» [4]

Хотя эти записи Фукидида и были интерпретированы поздними авторами Плинием и Диодором Сицилийским как указание на то, что треры были изобретены в Коринфе, скорее всего изобретателями боевых кораблей с тремя рядами вёсел являются финикийцы. Фрагменты рельефов 8-го века до н. э. из Ниневии, столицы Ассирии, изображающие флотилии Тира и Сидона, идентифицируют как изображения двух- и трёхпалубных боевых кораблей, снабжённых таранами.

Также Геродот описывает строительство триер финикийцами для египетского царя Неко (610—595 гг. до н. э.):

«Итак, Неко не закончил строительства канала и выступил в поход. Он велел построить триеры, как в Северном море, так и в Аравийском заливе для Красного моря. Их верфи можно видеть там еще и поныне. В случае нужды царь всегда пользовался этими кораблями. [С этим флотом] Неко напал на Сирию и одержал победу при Магдоле»[5]

Боевое применение

В бою трирема шла на всех вёслах, достигая скорости 8 узлов, в походе использовался один ряд вёсел, при попутном ветре ставились паруса, передний парус позволял частично использовать и боковой ветер. Скорость в походе большую часть времени достигала 4-5 узлов.

Триеры комплектовались морской пехотой (эпибатами), но главным и важнейшим оружием триеры был таран. Тактика морского боя была достаточно разнообразной и предполагала не только таранные атаки в корпус и по вёслам противника, но и использование «круглых» (транспортных) кораблей как линии защиты триер (Фукидид).

См. также

- Унирема

- Бирема

- Квадрирема

- Квинквирема (Пентера)

- Гексера

- Либурна

- Галера

- Античные боевые корабли

- «Олимпия» — реконструкция древнегреческой триеры (1987 год).

- «Ивлия» — реконструкция биремы (1989 год).

Напишите отзыв о статье "Трирема"

Примечания

- ↑ Бирема // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. В. Сытина, 1911—1915.</span>

- ↑ 1 2 Перля З. Линейный корабль. — Москва: Военное изд-во министерства вооружённых сил СССР, 1948. — С. 152. — 8 с.

- ↑ [ancientrome.ru/publik/art/tolstoy/et01-04-2.htm#04 Эллинистическая техника]. сборник статей под редакцией академика И. И. Толстого

- ↑ [hronologia.narod.ru/fukidid_1_1-23.html Фукидид, I, 13]

- ↑ [a-nomalia.narod.ru/rrG24.htm Геродот, II, 159]

</ol>

Ссылки

|

трирема в Викисловаре? |

|---|

- [sailhistory.ru/rimskaya-trirema-triera.html Римская трирема (триера)]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| В другом языковом разделе есть более полная статья Trière (фр.) Вы можете помочь проекту, расширив текущую статью с помощью перевода.

|

Отрывок, характеризующий Трирема

Опять волна общего любопытства, как и около церкви в Хамовниках, надвинула всех пленных к дороге, и Пьер благодаря своему росту через головы других увидал то, что так привлекло любопытство пленных. В трех колясках, замешавшихся между зарядными ящиками, ехали, тесно сидя друг на друге, разряженные, в ярких цветах, нарумяненные, что то кричащие пискливыми голосами женщины.С той минуты как Пьер сознал появление таинственной силы, ничто не казалось ему странно или страшно: ни труп, вымазанный для забавы сажей, ни эти женщины, спешившие куда то, ни пожарища Москвы. Все, что видел теперь Пьер, не производило на него почти никакого впечатления – как будто душа его, готовясь к трудной борьбе, отказывалась принимать впечатления, которые могли ослабить ее.

Поезд женщин проехал. За ним тянулись опять телеги, солдаты, фуры, солдаты, палубы, кареты, солдаты, ящики, солдаты, изредка женщины.

Пьер не видал людей отдельно, а видел движение их.

Все эти люди, лошади как будто гнались какой то невидимою силою. Все они, в продолжение часа, во время которого их наблюдал Пьер, выплывали из разных улиц с одним и тем же желанием скорее пройти; все они одинаково, сталкиваясь с другими, начинали сердиться, драться; оскаливались белые зубы, хмурились брови, перебрасывались все одни и те же ругательства, и на всех лицах было одно и то же молодечески решительное и жестоко холодное выражение, которое поутру поразило Пьера при звуке барабана на лице капрала.

Уже перед вечером конвойный начальник собрал свою команду и с криком и спорами втеснился в обозы, и пленные, окруженные со всех сторон, вышли на Калужскую дорогу.

Шли очень скоро, не отдыхая, и остановились только, когда уже солнце стало садиться. Обозы надвинулись одни на других, и люди стали готовиться к ночлегу. Все казались сердиты и недовольны. Долго с разных сторон слышались ругательства, злобные крики и драки. Карета, ехавшая сзади конвойных, надвинулась на повозку конвойных и пробила ее дышлом. Несколько солдат с разных сторон сбежались к повозке; одни били по головам лошадей, запряженных в карете, сворачивая их, другие дрались между собой, и Пьер видел, что одного немца тяжело ранили тесаком в голову.

Казалось, все эти люди испытывали теперь, когда остановились посреди поля в холодных сумерках осеннего вечера, одно и то же чувство неприятного пробуждения от охватившей всех при выходе поспешности и стремительного куда то движения. Остановившись, все как будто поняли, что неизвестно еще, куда идут, и что на этом движении много будет тяжелого и трудного.

С пленными на этом привале конвойные обращались еще хуже, чем при выступлении. На этом привале в первый раз мясная пища пленных была выдана кониною.

От офицеров до последнего солдата было заметно в каждом как будто личное озлобление против каждого из пленных, так неожиданно заменившее прежде дружелюбные отношения.

Озлобление это еще более усилилось, когда при пересчитывании пленных оказалось, что во время суеты, выходя из Москвы, один русский солдат, притворявшийся больным от живота, – бежал. Пьер видел, как француз избил русского солдата за то, что тот отошел далеко от дороги, и слышал, как капитан, его приятель, выговаривал унтер офицеру за побег русского солдата и угрожал ему судом. На отговорку унтер офицера о том, что солдат был болен и не мог идти, офицер сказал, что велено пристреливать тех, кто будет отставать. Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни и которая была незаметна во время плена, теперь опять овладела его существованием. Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни.

Пьер поужинал похлебкою из ржаной муки с лошадиным мясом и поговорил с товарищами.

Ни Пьер и никто из товарищей его не говорили ни о том, что они видели в Москве, ни о грубости обращения французов, ни о том распоряжении пристреливать, которое было объявлено им: все были, как бы в отпор ухудшающемуся положению, особенно оживлены и веселы. Говорили о личных воспоминаниях, о смешных сценах, виденных во время похода, и заминали разговоры о настоящем положении.

Солнце давно село. Яркие звезды зажглись кое где по небу; красное, подобное пожару, зарево встающего полного месяца разлилось по краю неба, и огромный красный шар удивительно колебался в сероватой мгле. Становилось светло. Вечер уже кончился, но ночь еще не начиналась. Пьер встал от своих новых товарищей и пошел между костров на другую сторону дороги, где, ему сказали, стояли пленные солдаты. Ему хотелось поговорить с ними. На дороге французский часовой остановил его и велел воротиться.

Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал своим толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно, одинокий смех.

– Ха, ха, ха! – смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: – Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня! Меня – мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!.. – смеялся он с выступившими на глаза слезами.

Какой то человек встал и подошел посмотреть, о чем один смеется этот странный большой человек. Пьер перестал смеяться, встал, отошел подальше от любопытного и оглянулся вокруг себя.

Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный, нескончаемый бивак затихал; красные огни костров потухали и бледнели. Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. И еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я! – думал Пьер. – И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!» Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам.

В первых числах октября к Кутузову приезжал еще парламентер с письмом от Наполеона и предложением мира, обманчиво означенным из Москвы, тогда как Наполеон уже был недалеко впереди Кутузова, на старой Калужской дороге. Кутузов отвечал на это письмо так же, как на первое, присланное с Лористоном: он сказал, что о мире речи быть не может.

Вскоре после этого из партизанского отряда Дорохова, ходившего налево от Тарутина, получено донесение о том, что в Фоминском показались войска, что войска эти состоят из дивизии Брусье и что дивизия эта, отделенная от других войск, легко может быть истреблена. Солдаты и офицеры опять требовали деятельности. Штабные генералы, возбужденные воспоминанием о легкости победы под Тарутиным, настаивали у Кутузова об исполнении предложения Дорохова. Кутузов не считал нужным никакого наступления. Вышло среднее, то, что должно было совершиться; послан был в Фоминское небольшой отряд, который должен был атаковать Брусье.