Тутмос III

| Фараон Египта | |||||||||

| |||||||||

Мраморный бюст фараона Тутмоса III | |||||||||

| Хронология |

| ||||||||

| | |||||||||

Ту́тмос III — фараон Древнего Египта из XVIII династии. Правил в XV веке до н. э. Сын Тутмоса II от наложницы Исиды.

Имя «Тутмос» (Thutmosis или Thutmoses) является древнегреческим вариантом произношения египетского имени Джехутимесу — «бог Тот рождён» (иногда переводится как «рождённый Тотом»). В качестве тронного Тутмос III использовал имя Менхеперра, которое передаётся в «Амарнских письменах» как «Манахбирия», или «Манахпирра».

Главная супруга Тутмоса III — Меритра Хатшепсут, их старший сын Аменхотеп стал впоследствии фараоном. Известны также 3 второстепенные жены Тутмоса III: Менхет, Менуи и Мерти. Их вещи были найдены в захоронении, почти не тронутом грабителями.

Содержание

- 1 Приход к власти и время соправительства с Хатшепсут

- 2 Имя

- 3 Памятники, повествующие о войнах Тутмоса в Азии

- 4 Первый поход Тутмоса

- 5 Дальнейшие военные кампании Тутмоса

- 6 Завоевания в Нубии

- 7 Значение походов Тутмоса

- 8 Внутренняя политика

- 9 Гробница

- 10 Итоги правления

- 11 Родословие Тутмоса III

- 12 Примечания

- 13 Фильмы

- 14 Литература

- 15 Ссылки

Приход к власти и время соправительства с Хатшепсут

Наследование в период XVIII династии осуществлялось по материнской линии, так что по рождению Тутмос III не мог претендовать на престол. Законная линия престолонаследия восходила к Хатшепсут — дочери Тутмоса I и сестре и, видимо, жене Тутмоса II.

Однако, не имеющий явных прав на престол, Тутмос III на одном из праздников в честь Амона был провозглашён фараоном оракулом Амона, якобы по воле бога. Видимо, это произошло из-за отсутствия других претендентов мужского пола на престол.

На 3-м году своего правления Тутмос воздвиг на месте древнего кирпичного храма Сенусерта III в Семне, южнее вторых порогов, новый храм из прекрасного нубийского песчаника, в котором он заботливо восстановил древнюю пограничную плиту Среднего царства, и возобновил декрет Сенусерта, обеспечивающий приношения храму путём постоянного дохода. При этом он ни одним словом не обмолвился в своей царской титулатуре, стоящей в начале дарственной надписи, о каком-либо соправительстве с Хатшепсут. Однако затем честолюбивая вдова Тутмоса II, вероятно, при активной поддержке фиванского жречества захватила всю реальную власть в свои руки и провозгласила себя фараоном (видимо, это произошло в конце 4-го года правления Тутмоса III).

После этого Тутмос практически полностью был отстранён от управления страной и почти не упоминается в документах до самой кончины царицы, случившейся в конце 20-го года формального правления Тутмоса.

Имя

| Тип имени | Иероглифическое написание | Транслитерация — Русскоязычная огласовка — Перевод | ||||||||||||||||||||||

|

Имена Тутмоса III до 21-го года правления | ||||||||||||||||||||||||

| «Хорово имя» (как Хор) |

|

|

kȝ-nḫt-ḫˁj-m-Wȝst — Ка-нехет-хаи-ме-Уасет — «Могущественный бык, появившийся в Фивах» | |||||||||||||||||||||

| «Небти имя» (как Господин двойного венца) |

|

|

wȝḥ-nsyt — Уах-несит — «С постоянной царской властью» | |||||||||||||||||||||

| «Золотое имя» (как Золотой Хор) |

|

|

ḏsr-ḫˁw — Джосер-хау — «Великолепный в появлениях» | |||||||||||||||||||||

| «Тронное имя» (как царь Верхнего и Нижнего Египта) |

|

|

mn-ḫpr-Rˁ — Мен-хепер-Ра — «Крепкое проявление Ра» | |||||||||||||||||||||

|

идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||

|

mn-ḫpr-kȝ-Rˁ — Мен-хепер-ка-Ра — «Крепкое проявление Души-Ка Ра» | |||||||||||||||||||||||

| «Личное имя» (как сын Ра) |

|

|

Ḏḥwtj msj(w) — Джехути-месу — «Рождённый Тотом» | |||||||||||||||||||||

|

идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||

|

Имена Тутмоса III после 21-го года правления | ||||||||||||||||||||||||

| «Хорово имя» (как Хор) |

|

|

kȝ-nḫt-ḫˁj-m-Wȝst — Ка-нехет-хаи-ме-Уасет — «Могущественный бык, появившийся в Фивах» | |||||||||||||||||||||

|

mry-Rˁ qȝj-ḥḏt | |||||||||||||||||||||||

|

qȝj-ḥḏt mrj-Rˁ | |||||||||||||||||||||||

|

mry-Rˁ | |||||||||||||||||||||||

|

kȝ-nḫt mrj-Rˁ — ка-нехет мери-Ра — «Могущественный бык, любимый Ра» | |||||||||||||||||||||||

|

идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||

|

kȝ-nḫt ḫˁj-m-Mȝˁt — ка-нехет хаи-ем-Маат — «Могущественный бык, явивший справедливость» | |||||||||||||||||||||||

|

идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||

|

идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||

| «Небти имя» (как Господин двойного венца) |

|

|

wȝḥ-nsyt-mj-Rˁ-m-pt — | |||||||||||||||||||||

|

sḫˁj-Mȝˁt mrj-tȝwj — | |||||||||||||||||||||||

|

ˁȝ-šfjt-m-tȝw-nb(w) — | |||||||||||||||||||||||

|

šzp-ˁnḫ-n-Jtm ḫpr-m-Ḫprj ḥtp-bȝw-Jwnw-ḥr-Mȝˁt.f — | |||||||||||||||||||||||

| «Золотое имя» (как Золотой Хор) |

|

|

ḏsr-ḫˁw sḫm-pḥtj — | |||||||||||||||||||||

|

sḫm-pḥtj ḏsr-ḫˁw — | |||||||||||||||||||||||

|

hrw-ḥr-nḫtw-ḥwj-ḥqȝw-ḫȝswt-pḥw-sw — | |||||||||||||||||||||||

|

hrw-ḥr-nḫtw — | |||||||||||||||||||||||

|

ˁȝ-ḫpš ḥwj-pḏt-9 — | |||||||||||||||||||||||

|

sˁr-Mȝˁt sḥtp-Rˁ — | |||||||||||||||||||||||

| «Тронное имя» (как царь Верхнего и Нижнего Египта) |

|

|

mn-ḫpr-Rˁ — Мен-хепер-Ра — «Крепкое проявление Ра» | |||||||||||||||||||||

|

mn-ḫpr-Rˁ jwˁ-Rˁ — | |||||||||||||||||||||||

|

mn-ḫpr-Rˁ jrj.n-Rˁ | |||||||||||||||||||||||

|

mn-ḫpr-Rˁ mrj.n-Rˁ | |||||||||||||||||||||||

|

mn-ḫpr-Rˁ stp.n-Rˁ | |||||||||||||||||||||||

|

mn-ḫpr-Rˁ sˁȝ.n-Rˁ | |||||||||||||||||||||||

|

mn-ḫpr-Rˁ nb-ḫpš | |||||||||||||||||||||||

|

mn-ḫpr-Rˁ nḫt-ḫpš | |||||||||||||||||||||||

|

mn-ḫpr-Rˁ tjt-Rˁ | |||||||||||||||||||||||

| «Личное имя» (как сын Ра) |

|

|

Ḏḥwtj-msj(w) — Джехути-месу — «Рождённый Тотом» | |||||||||||||||||||||

|

идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||

|

идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||

|

Ḏḥwtj-msj(w) nfr-ḫpr — | |||||||||||||||||||||||

|

Ḏḥwtj-msj(w) nfr-ḫprw — | |||||||||||||||||||||||

|

Ḏḥwtj-msj(w) zmȝ-ḫpr — | |||||||||||||||||||||||

|

Ḏḥwtj-msj(w) ḥqȝ-Mȝˁt — | |||||||||||||||||||||||

|

Ḏḥwtj-msj(w) ḥqȝ-Jwnw — | |||||||||||||||||||||||

|

Ḏḥwtj-msj(w) ḥqȝ-nṯrj — | |||||||||||||||||||||||

|

Ḏḥwtj-msj(w) ḥqȝ-Wȝst — | |||||||||||||||||||||||

|

Ḏḥwtj-msj(w) zȝ-Jtm-n-ḫt.f msj-nbt-Jwnt — | |||||||||||||||||||||||

Памятники, повествующие о войнах Тутмоса в Азии

После смерти Хатшепсут не осталось более прямых потомков фараона Яхмоса I, как по мужской, так и по женской линии, и Тутмос продолжил править без всяких препятствий уже единолично. Яростно преследуя память своей мачехи, он приказал уничтожить все её статуи, стесать её имя со стен храмов. Не было пощады и людям из окружения покойной царицы, и ранее умершим, как Сенмут, гробница которого была разрушена, и ещё живым[1]. Политическая жизнь страны резко изменилась. Опираясь, прежде всего, на войско и новую служилую знать, Тутмос приступил к активным завоеваниям. Молодой фараон был не только необычайно воинственным, но и очень сильным воином; он утверждал, что прострелил насквозь мишень из кованой меди толщиной в 3 пальца, так что стрела выходила сзади на 3 ладони.

О его сирийских победах рассказывают анналы, начертанные на стенах в Карнакском храме Амона и представляющие извлечения из подробных летописей, помещенных в храмовую библиотеку, о чём говорится определенно следующим образом:

«Все, что сделал его величество относительно города, относительно этого негодного врага-князя и его жалкого войска — увековечено в дневных записях под именем (соответствующего дня), под именем соответствующего похода. Этого слишком много, чтобы увековечить письмом в этой надписи — оно уже увековечено на кожаном свитке в храме Амона доныне».

По счастливой случайности, нам известен даже автор этих «анналов», что вообще до крайности редко в египетской литературе. В Шейх-абд-эль-Курна есть гробница вельможи, современника Тутмоса III, «царского писца» Танини (Чанини), который изображен на стенах её записывающим рекрутов, скот, подати и т. п. Он носит почетные титулы и говорит между прочим: «я следовал за благим богом, царём правды. Я видел победы; царя, одержанные им во всех странах, когда он пленял князей финикийских и уводил их в Египет, когда он грабил все города их и срезал деревья их, и никакая страна не могла устоять против него. Я увековечил победы, одержанные им во всех странах, на письме, сообразно совершенному…» Конечно, не может подлежать сомнению, что перед нами действительный автор летописи царских походов, может быть, не всех и не с самого их начала, так как встречаются упоминания о том, что он ещё при Тутмосе IV исполнял важные поручения.

- Сами анналы утрачены ещё в древности. То, чем мы располагаем, — это извлечение, сделанное из этих летописей, записанное на внутренней части стен перед святилищем храма Амона, и обходных коридоров, окружающих святилище. Все эти стены давно разрушены, разобраны, растасканы; из длинных надписей остались только отрывки на кусках стен, но тем не менее их достаточно, чтобы восстановить величественную летопись побед Тутмоса и составить общее понятие о тех обширных расстояниях, которые он прошёл со своим войском. Тексты Зала Анналов в Карнакском храме — это уникальный источник по военным действиям египтян в Азии эпохи Тутмоса III.

- Также сохранилась стела Джебель-Баркала — воспоминания Тутмоса III о своей первой азиатской кампании, когда египтяне достигли берегов «великой реки Нахарины», то есть Евфрата.

- Заслуживает внимания биография Аменемхеба по прозвищу Маху — красочное жизнеописание солдата войск Тутмоса III, участвовавшего в нескольких битвах и спасшего царя во время охоты на слонов.

В то время Сирию и Палестину населял великий союз народов единого происхождения, которых памятники называют общим именем «речену». Народы эти управлялись царьками, сидевшими в укреплённых городах. Между царьками особенно видную роль играл царь города Кинза (этот город более известен под своим египетским названием — Кадеш). Ему как вождю повиновались другие князья и их народы «от страны рек Нахарины (Месопотамии) до вод египетских».

К этому союзу народов речену присоединились и финикийцы, которые жили в приморской полосе, называемой египтянами Джахи; главным городом их был Арвад. К тому же союзу, видимо примкнули и хетты.

Первый поход Тутмоса

В конце 22-го года правления Тутмоса 19 апреля египетское войско, возглавляемое фараоном, из пограничной крепости Чару (греч. Силэ) выступило в свой первый за долгое время поход. Через 9 дней (28 апреля) Тутмос в Газе (Аззату) отметил свою 23-летнюю годовщину вступления на престол[1]. На 24-й день похода (14 мая) египетское войско достигло подножия хребта Кармель. По египетским сведениям, вся страна до крайнего севера была охвачена «восстанием на (то есть против) его величество». По ту сторону гор, в Ездраелонской долине, у города Мегиддо, египтян поджидало союзное войско сирийцев. «Триста тридцать» сиро-палестинских властителей, каждый со своим воинством решились совместно преградить здесь дорогу египетскому царю. Главой союза был властитель Кадеша на Оронте, сумевший поднять на борьбу с Египтом едва ли не всю Сирию-Палестину.

Наперекор уговорам своих сподвижников избрать обходный путь, Тутмос, не желая прослыть у врагов трусом, вышел к войскам противника, по наиболее трудной, но зато самой короткой дороге, прямо через ущелье, где при желании легко можно было уничтожить всё войско египтян. Это ущелье было такое узкое, что воины и кони вынуждены были двигаться по нему в колонну по одному, друг за другом, причём сам Тутмос возглавлял своих воинов. Неприятель, никак не ожидавший такой быстроты продвижения египтян, не успел перекрыть горные теснины и всё войско фараона беспрепятственно вышло на равнину перед городом. Столь странное поведение сирийцев объясняется, возможно, боязнью покинуть лагерь у города, за стены которого можно было укрыться в случае поражения.

В сражении, происшедшем на 26-й день похода (15 мая) коалиция мятежников была разбита, и вражеские воины и их полководцы бежали под охрану стен Мегиддо, побросав своих коней, свои колесницы и своё оружие[1]. Однако ворота города, в страхе перед египетскими воинами, оказались заперты и жители города были вынуждены поднимать своих беглецов на стены с помощью связанных одежд и верёвок. Хотя и царь Мегиддо и царь Кадеша смогли таким образом спастись, в плен попал сын царя Кадеша. Египтяне, однако, не смогли воспользоваться выгодным моментом и взять город с ходу, так как занялись собиранием брошенного противником снаряжения и оружия и грабежом покинутого им лагеря[1]. Египтяне захватили 3400 пленных, более 900 колесниц, более 2000 лошадей, царское имущество и множество скота.

Богатая добыча, захваченная египтянами в брошенном лагере, не произвела на фараона никакого впечатления — он обратился к своим солдатам с воодушевляющей речью, в которой доказал жизненную необходимость взятия Мегиддо: «Если бы вы вслед за этим взяли город, то я совершил бы сегодня (богатое приношение) Ра, потому что вожди каждой страны, которые восстали, заперты в этом городе и потому что пленение Мегиддо подобно взятию тысячи городов». Египтяне были вынуждены перейти к длительной осаде, в результате чего Мегиддо был обнесён египетской осадной стеной, получившей название «Менхеперра (тронное имя Тутмоса III), овладевший равниной азиатов». Осада города продолжалась довольно долго, так как египтяне успели собрать урожай на окрестных полях. За время осады к Тутмосу прибывали с данью правители сирийских городов, избежавшие окружения в Мегиддо. «И вот владетели этой страны приползли на своих животах поклониться славе его величества и вымолить дыхание своим ноздрям (то есть подарить им жизнь), потому что велика сила его руки и велика его власть. И простил фараон чужеземных царей».

За время первого похода Тутмос захватил также три города в Верхнем Речену: Инуаму, Иниугаса и Хуренкару (точное местонахождение которых неизвестно), где было захвачено ещё более двух с половиной тысяч пленных и огромные ценности в виде драгоценных металлов и искусных вещей. В довершение всего Тутмос заложил весьма сильную крепость в стране Ременен, он назвал «Мен-хепер-Ра связывающий варваров», причём он употребляет то же редкое слово для «варваров», которое Хатшепсут прилагает к гиксосам. Из этого видно, что Тутмос рассматримал свой поход против сирийских князей как продолжение войны с гиксосами, начатой его предком Яхмосом I. В свете этого становится понятным почему Манефон (в передаче Иосифа Флавия) приписывает победу над гиксосами Тутмосу III, которого он называет Мисфрагмуфосисом (от тронного имени Тутмоса — Менхеперра).

После чего Тутмос вернулся в Фивы, уведя с собой в Египет в качестве заложников старших сыновей царьков, выразивших ему покорность. Таким образом, Тутмос III дал начало практике, которой египетская администрация пользовалась на протяжении всего Нового царства, так как она одновременно и нейтрализировала возможность антиегипетских волнений, и обеспечивала лояльность к власти фараона местных правителей городов Восточного Средиземноморья, воспитанных при египетском дворе. На стене Третьего пилона сохранился почти полный список сирийско-палестинских городов, входящих в союз, разгромленный фараоном у Мегиддо. Список содержит 119 названий, включая такие известные города как Кадеш, Мегиддо, Хамат, Дамаск, Хацор, Акко, Берит, Иоппия, Афек, Таанах и многие другие. Тут же помещена надпись:

«Это описание жителей земли верхнего Рутену, которые взяты были в плен (буквально „пойманы“) в неприятельском городе Мегиддо. Его святейшество увёл детей их живыми пленными в город и крепость Сухен в Фивах, во время своего победоносного похода, как повелел ему отец его Амон, который руководит им по правому пути.»

Рассказ о первом походе Тутмоса III заканчивается изображением триумфа фараона, вернувшегося в Фивы со своим войском. В честь своей грандиозной победы Тутмос III устроил в столице три праздника, продолжавшиеся по 5 дней. В ходе этих праздников фараон щедро одарил своих военачальников и отличившихся солдат, а также храмы. В частности, во время главного 11-дневного праздника, посвященного Амону, — Опет, — Тутмос III передал храму Амона три захваченных в Южной Финикии города, а также обширные владения в самом Египте, на которых работали захваченные в Азии пленные.

Дальнейшие военные кампании Тутмоса

Второй-четвертый походы

В анналах Тутмоса ничего не сохранилось о 2, 3, 4-м походах. Видимо, в это время Тутмос укреплял свою власть над завоеванными территориями.

Пятый поход

На 29-м году своего правления Тутмос предпринял свой 5-й поход в Переднюю Азию. К этому времени сиро-финикийские княжества образовали новую антиегипетскую коалицию, в которой значительную роль стали играть как прибрежные финикийские города, так и города Северной Сирии, среди которых выдвинулся Тунип. С другой стороны, Египет, мобилизуя как свои собственные ресурсы, так и ресурсы завоеванных ранее областей Палестины и Южной Сирии (Хару и Нижнего Речену), стал готовиться к новой большой военной кампании в Передней Азии. Прекрасно понимая, что Египет никогда не сможет господствовать в Сирии, если он не встанет прочной ногой на финикийском побережье, Тутмос III организовал флот, задачей которого было покорение городов финикийского побережья и охрана морских коммуникаций, ведших из Финикии в Египет. Весьма возможно, что этим флотом командовал именно тот старый сподвижник не только Тутмоса III, но ещё и Тутмоса II, вельможа Небамон, которого Тутмос III назначил командиром «всех кораблей царя». Пятый поход Тутмоса III имел целью изолировать Кадеш от его сильных союзников на финикийском побережье и тем создать благоприятные условия для полной блокады и дальнейшего захвата Кадеша.

В настоящее время не представляется возможным отождествить название города Уарджет (Уарчет), который, как указывает летописец, был захвачен во время этого похода. Судя по дальнейшему тексту «Анналов», можно думать, что Уарджет был довольно крупным финикийским городом, так как в нём, по словам летописца, находился «склад жертв» и, очевидно, кроме того, святилище Амона-Хорахте, в котором фараон принёс жертвы фиванскому верховному богу. По-видимому, в этом большом финикийском городе находилась довольно значительная египетская колония. Имеются основания предполагать, что Уарчет находился сравнительно недалеко от Тунипа, и входил в сферу влияния этого крупного города Северной Сирии, так как фараон при занятии Уарчета захватил вместе с другой большой добычей «гарнизон этого врага из Тунипа, князя этого города». Вполне естественно, что правитель Тунипа, экономически и политически тесно связанный с городами финикийского побережья, опасаясь египетского нашествия, направил в Уарчет вспомогательные войска, для того чтобы общими усилиями отразить натиск египетских войск.

Стремление Египта захватить не только города финикийского побережья, но и морские коммуникации подчеркнуто и отрывке из «Анналов», в котором описывается захват египтянами «двух кораблей [снаряженных вместе с их командой] и нагруженных всякими вещами, рабами и рабынями, медью, свинцом, белым золотом (оловом?) и всеми прекрасными вещами». Среди захваченной добычи писец отметил рабов, рабынь и металлы в качестве наиболее желанных для египтян ценностей.

На обратном пути египетский фараон опустошил большой финикийский город Иартиту с «его [запасами] зерна, вырубив все его хорошие деревья». Победы, одержанные египетскими войсками над неприятелем на финикийском побережье, отдали в руки египтян богатый земледельческий район. По словам летописца, страна Джахи, занятая египетскими войсками, изобиловала садами, в которых росли многочисленные плодовые деревья. Страна была богата зерном и вином. Поэтому египетское войско было обильно снабжено всем тем, что ему полагалось получать во время похода. Иными словами, богатое финикийское побережье было отдано на разграбление египетскому войску.

Судя по тому, что в описании пятого похода Тутмоса III в Переднюю Азию упоминается лишь о взятии одного города Уарджета и об опустошении одного лишь города Иартиту, остальные города финикийского побережья не были захвачены египтянами. Именно поэтому египетский писец, описывая богатства страны Джахи, перечисляет лишь фруктовые сады, вино и зерно, которые попали в руки египетских воинов, что и дало возможность снабдить войско всем необходимым. С этим согласуется и перечисление тех приношений, которые были доставлены фараону во время этого похода. В этом списке приношений обращает на себя внимание большое количество крупного и мелкого рогатого скота, хлеба, зерна, пшеницы, лука, «всяких хороших плодов этой страны, оливкового масла, меда, вина», то есть главным образом продуктов сельского хозяйства. Другие ценности перечислены либо в очень небольшом количестве (10 серебряных блюд) или в самой общей форме (медь, свинец, лазурит, зелёный камень).

Очевидно, всё местное население скрылось со своими ценностями за крепкими стенами многочисленных финикийских городов, которые египетское войско не смогло занять.

Таким образом, наиболее важным результатом пятого похода Тутмоса III был захват страны Джахи (Финикии) — богатого земледельческого района, давшего несколько опорных пунктов на финикийском побережье. Этот плацдарм позволил бы во время следующей кампании высадить здесь уже более крупные военные силы с целью проникновения в долину Оронта и захвата наиболее важных городов внутренней Сирии. Несомненно, настроение египетского войска должно было быть приподнятым, так как, по словам летописца, «войско его величества упивалось [вдоволь] и умащалось оливковым маслом каждый день, как в праздники в стране египетской». Такими наивными словами и весьма откровенно охарактеризовал египетский писец материальную обеспеченность египетского войска, одержавшего в Финикии ряд крупных побед.

Скорее всего, именно к этому походу относится интересный исторический роман поздней редакции, повествующий о взятии Иоппии египетским полководцем Джхути (Тути). Этот Джхути будто бы вызвал царя Иоппии и его солдат к себе в лагерь для переговоров, и там напоил их допьяна. Тем временем он велел посадить сто египетских солдат в громадные горшки из под вина и отнести эти горшки в город, — якобы добычу царя города. Конечно же в городе спрятавшиеся солдаты повыскакивали из горшков и напали на неприятеля; в результате Иоппия была взята. Нельзя не усмотреть в этом сказании мотива, общего с историей о троянском коне.

Шестой поход

На 30-м году правления Тутмос предпринимает свой 6-й поход с целью расширения завоеванных территорий и захвата важнейшего военно-политического центра Сирии — Кадеша. Поход решено было предпринять морской. По Средиземному морю корабли доплыли до Финикии и, можно предположить, что египетские войска высадились в Симире. Ведь именно отсюда открывался наиболее короткий и удобный путь, ведший по долине реки Элейтероса (Нар-эль-Кебир) в долину Оронта. С другой стороны, захват большого города Симиры позволял египетским войскам укрепить свои позиции на финикийском побережье. Предположение, что египтяне высадились в Симире, подтверждается и тем, что, согласно «анналам», египетские войска после осады Кадеша вернулись обратно в Симиру, которая названа египетским летописцем «Джемара».

Из Симиры египетское войско пошло на Кадеш. Кадеш лежал на западном берегу Оронта. Небольшой приток с запада соединялся с Оронтом непосредственно севернее города так, что последний находился между ними. Поперёк косы, южнее города был прорыт канал, который можно проследить ещё и теперь и который, несомненно, существовал в дни Тутмоса, он соединял оба потока, и благодаря этому город был со всех сторон окружён водой. Высокие стены, в довершение к сказанному, делали его пунктом очень укреплённым. Кадеш был, вероятно, самой грозной крепостью в Сирии. Осада Кадеша продолжалась с весны до осени, так как египтяне успели снять урожай в окрестностях города, но взять город Тутмос так и не смог, а ограничился только опустошением его окрестностей.

На обратном пути в Симиру египтяне вторично взяли город Иартиту и полностью разрушили его. Чтобы окончательно подавить сопротивление непокорных сиро-финикийских князей, Тутмос взял в качестве заложников их детей и братьев и увёл их с собою в Египет. «Анналы Тутмоса III» отмечают это событие в следующих словах: «И вот доставлены были дети князей и братья их, чтобы содержаться в укрепленных лагерях Египта». Фараон старался подчинить этих заложников египетскому культурному и политическому влиянию, чтобы воспитать из них будущих друзей Египта. Поэтому «если кто-либо из этих князей умирал, то его величество приводил [сына] его, чтобы поставить на его место».

Седьмой поход

На 31-м году правления был предпринят 7-й поход, также морской. В «Анналах» очень кратко сообщается о том, что фараон во время этого похода занял находившийся близ Симиры финикийский город Уллазу, который назван египетским летописцем Иунрачу. Очевидно, Уллаза была крупным центром, вокруг которого группировались силы антиегипетской коалиции сиро-финикийских князей. Большую роль в этой коалиции играл и сирийский город Тунип, который во время этого похода поддерживал Уллазу. В «Анналах» сообщается, что во время взятия Уллазы египтяне захватили около 500 пленных, и среди прочих «сына этого врага из Тунипа», то есть сына князя Тунипа, который, по-видимому, с отрядом вспомогательных войск был послан из Тунипа в Уллазу, чтобы задержать дальнейшее продвижение египетских войск. Однако, несмотря на помощь сирийских городов, Уллаза была занята египетским войском, как это подчеркнуто в «Анналах», «в очень короткое время. И всё имущество его стало легкой добычей» египтян. Отсюда можно сделать вывод, что египтяне имели значительный численный перевес над коалицией сиро-финикийских князей не только на суше, но и на море. Ведь упоминание о том, что неприятельский город был захвачен очень быстро, встречается в «Анналах» в первый раз.

Местные царьки по обыкновению явились с выражением покорности, и Тутмос собрал с них почти 500 кг серебра, не считая большого количества естественных продуктов. Затем Тутмос поплыл вдоль берега Средиземного моря из одного порта в другой, демонстрируя свои силы и всюду организовывая администрацию городов.

В «Анналах» сообщается о том, что «все гавани, в которые прибывал его величество, были снабжены прекрасными лесами, всякими хлебами, оливковым маслом, благовониями, вином, медом и всякими прекрасными плодами этой страны». Очевидно, Тутмос III организовал в городах финикийского побережья постоянные базы продуктового снабжения египетского войска, которое благодаря этому могло совершать длительные походы вглубь страны.

Вернувшись в Египет, Тутмос нашёл там послов с Нубии, из стран Ганабут и Уауат, принесших ему дань, в основном состоящую из крупного рогатого скота, но также упоминаются слоновьи клыки, чёрное дерево, шкуры пантер и другие ценные произведения этих стран.

Восьмой поход

На 33-м году правления состоялся 8-й поход. Завоевание Палестины, городов финикийского побережья и Южной Сирии, наконец, проникновение в долину Оронта открыли египетским войскам стратегически важные дороги, ведущие на север, в Северную Сирию, и на северо-восток, в долину среднего Евфрата, где находились страна Нахарина и могущественное государство Митанни. То обстоятельство, что основной стратегический удар во время этой кампании был нанесен государству Митанни, достаточно ясно подчёркнуто в «Анналах». Автор «Анналов», крайне скупо описавший восьмой поход Тутмоса III, в самом начале своего описания сообщает о важнейших достижениях египтян, которые выразились в переходе через Евфрат и опустошении страны Нахарины. К счастью, две другие надписи, сохранившиеся от этого времени — надпись из Джебель-Баркала и автобиография Аменемхеба, позволяют хотя бы в общих чертах восстановить события, происшедшие во время восьмого похода Тутмоса III в Переднюю Азию.

Этот поход, как это видно из надписи Аменемхеба, был предпринят по суше. Египетские войска под начальством фараона двинулись от границ Египта к стране Негеб, которая находилась в южной части Палестины. Этот маршрут объясняется, видимо, тем, что египтянам ввиду дальности похода необходимо было прочно закрепить свой тыл и обеспечить основные сухопутные коммуникации. Возможно также, что в Южной Палестине вспыхнуло восстание местных племен против египетского господства, что вынудило египтян дать в Негебе битву повстанцам. Подавив восстания, египетская армия прошла через всю Палестину и вступила в Южную Сирию. «Анналы» в качестве, очевидно, первого крупного успеха египтян отмечают «прибытие к области Кеден». Кеден, как египтяне называли Катну, был занят египетскими войсками, как это можно предполагать по тексту «Анналов», а также по фрагменту надписи, сохранившейся на седьмом пилоне Фиванского храма Амона. Взятие египтянами Катны — большого города, издревле имевшего огромное торговое и военно-политическое значение — стало крупным военным успехом, который весьма облегчил дальнейшее продвижение на север египетского войска. Судя по тому, что Катна не упоминается в «Анналах» при описании предшествующих походов Тутмоса III, город до этого времени сохранял свою независимость от Египта, что, конечно, весьма затрудняло дальнейшее продвижение египетских войск.

Заняв Катну, египетское войско двинулось далее на север и около «высот Уана, к западу от Харабу» (видимо, Халеба) дало сражение противнику, который, возможно, сосредоточил здесь довольно крупные силы. Описывая эту битву, Аменемхеб сообщает: «Я взял азиатов в качестве пленников — 13 человек и 70 живых ослов, а также 13 бронзовых топоров, [причем] бронза была украшена золотом». По-видимому, среди войск противника находились отборные войска либо одного из крупных городов Сирии, либо даже самого митаннийского царя, вооруженные драгоценным оружием, описанным Аменемхебом. Разбив войска противника египетские войска заняли Халеб, после чего продвинулись далее к северо-востоку, захватили весь район вплоть до Евфрата и подошли к этой реке, которая являлась естественным рубежом между Сирией и Месопотамией, неподалеку от Каркемиша. Здесь, около этого большого и сильного города, расположенного на восточном берегу Евфрата, египетские войска, как об этом говорится в надписи Аменемхеба, дали большое сражение войскам неприятеля.

Полностью разгромив противника, египтяне овладели твердынями Кархемиша и переправой через Евфрат, что дало возможность египетскому войску вторгнуться в области государства Митанни, находившиеся уже в Месопотамии. Этот крупный успех египетского оружия был справедливо расценен современниками как победоносное завершение всей кампании, утвердившее господство Египта в Передней Азии и отдавшее в руки египтян обширные и богатые районы не только Северной Сирии, но и Митанни. Поэтому о переправе через Евфрат сообщается во всех трех надписях, описывающих восьмой поход Тутмоса III. В «Анналах» кратко сообщается, что фараон во главе своего войска переправился через «великую перевернутую реку Нахарины», то есть через реку, которая течет не на север, как привычный и знакомый египтянам Нил, а на юг.

В надписи из Джебель-Баркала красноречиво описывается, как египетское войско опустошило этот обширный район, предав огню и мечу все поселения, вырубив плодовые деревья и захватив в качестве рабов всех жителей, а также много скота и запасы зерна. В этой же надписи, содержащей ряд существенно важных данных относительно восьмого похода Тутмоса III, которых нет в других надписях подробно повествуется о том, как фараон приказал построить множество кораблей из прочного ливанского кедра, срубленного «в горах страны бога» около «Владычицы Библа». Затем корабли были погружены на большие телеги, запряженные быками, и доставлены к берегам Евфрата. На этих кораблях египетские войска переправились «через большую реку, которая протекает между этой иноземной страной и страной Нахарина». Эти последние слова ясно указывают на то, что египтяне в царствование Тутмоса III называли страной «Нахарина» область, лежащую непосредственно к востоку от среднего течения Евфрата.

Эти крупные военные успехи египетского войска и удачная переправа через Евфрат отдали в руки египтян не только западное, но и восточное побережье Евфрата. Судя по тексту «Анналов», Тутмос III, реализуя эти успехи, двинулся на юг, отчасти плывя на кораблях по реке, отчасти двигаясь пешком по её восточному берегу, «захватывая города, опустошая области этого врага презренной страны Нахарина». «Я зажег их, моё величество превратило их в развалины… Я забрал всех их людей, уведенных пленниками, их скот без числа, а также их вещи, я отобрал у них жито, я вырвал их ячмень, я вырубил все их рощи, все их плодовые деревья». Очевидно, сопротивление митаннийского войска было полностью сломлено. Египетский летописец образно рисует деморализацию разбитого противника, стремительно отступавшего на юго-восток, говоря, что «ни один из них не оглядывался, ибо они бежали и прыгали, как козлята гор». В надписи из Джебель-Баркала полный разгром митаннийского войска подчеркнут указанием на то, что митаннийский царь принужден был обратиться в бегство и что фараон «разыскивал презренного врага в иноземных странах Митанни. Он бежал от фараона в страхе в другую страну, в отдаленное место». Одних только царей с их женами было захвачено 30 персон, также попало в плен 80 представителей знати.

Очевидно, Тутмос III ограничился опустошением западной части Митаннийского царства и не счёл нужным преследовать митаннийского царя, бежавшего в далекие восточные пределы своего государства. Считая, что египетские войска полностью выполнили стратегические задачи данной кампании, Тутмос III поставил два памятных камня, один на восточной стороне Евфрата, другой возле плиты, которая была поставлена Тутмосом I. Об этом сообщается как в «Анналах», так и в надписи из Джебель-Баркала. По-видимому, установка памятных плит на берегах Евфрата была тем торжественным моментом, который должен был ознаменовать завершение победоносного похода. Достигнув максимум возможного фараон повернул назад.

Возле Нии фараон решил поохотится на слонов, которые тогда в избытке водились в этих местах. Тутмос на своей колеснице атаковал огромное стадо в 120 особей, но чуть и не погиб во время этой охоты. Огромный разъярённый, видно, раненый слон, вожак этого стада, схватил царя хоботом и готов был бросить его на землю, чтобы растоптать. Однако верный Аменемхеб, из надписи в гробнице которого нам известен этот инцидент, оказался рядом. Он отрубил слону хобот и бросился бежать, отвлекая внимания слона на себя. Фараон в это время смог укрыться.

Однако на обратном пути Тутмосу III пришлось преодолеть некоторое сопротивление отдельных областей и городов Сирии, которые всё ещё не были окончательно покорены египтянами. Аменемхеб сообщает в своей автобиографии, что «он видел победы царя» «в стране Сенджера», когда он «совершил там большое побоище». Далее, на этом обратном пути египетскому войску пришлось снова вступить в борьбу с князем Кадеша, который, видимо, пытался использовать сложившуюся обстановку, чтобы поднять восстание против фараона. Однако, располагая всё ещё достаточно крупными силами, Тутмос III «захватил город Кадеш». Наконец, Аменемхеб сообщает, что он «снова увидел победы его величества в презренной стране Тахси, у города Мериу». Все эти сражения, описанные Аменемхебом, были не случайными небольшими стычками, а довольно значительными битвами, во время которых было окончательно подавлено сопротивление отдельных всё ещё непокорных сирийских областей и городов. Особенно существенно то, что финикийские города и области должны были платить ежегодные подати Египту. Тем самым эти завоеванные страны были как бы и в экономическом отношении введены в состав египетского государства.

В ходе восьмого похода Тутмосу III удалось упрочить египетское господство в Сирии, Палестине и Финикии, нанести серьёзный урон Митаннийскому государству, осуществив переправу через Евфрат и разорив его западные области, наконец, египтяне захватили огромную добычу, о чём свидетельствуют «Анналы»[2].

Помимо того, несомненным результатом восьмого похода было укрепление военно-политического и экономического влияния Египта в Передней Азии. Это выразилось в том, что Ассирия и Хеттское государство (Великая Хета) прислали свою «дань» в Египет. Конечно, эти государства не были подвластны Египту. В качестве самостоятельных государств они не были обязаны посылать свою дань Египту. Но так как и Ассирия и Великая Хеттская держава вели постоянную борьбу с Митанни, то посылкой даров фараону они как бы солидаризировались с его политикой в Передней Азии, ставили себя в положение его союзников, признавали его завоевания и в то же время как бы откупались от грозных войск фараона. Это был один из моментов наивысшего напряжения военно-агрессивной политики египетского государства, когда политика непрерывных завоевательных походов Египта в Переднюю Азию достигла своего кульминационного пункта.

Египет был на вершине своего военного могущества. В «Анналах» указывается, что египетское войско во главе с фараоном «прибыло… благополучно в Египет». Дважды отмечает летописец, что фараон этим походом расширил «границы Египта». Вполне сознательно поместив в этом же описании восьмого похода списки поступлений из Пунта и Нубии, летописец этим как бы отмечает огромное протяжение египетского государства, в которое постоянно стекались несметные богатства из Передней Азии и далеких африканских областей вплоть до «страны бога», той далекой страны Пунт, которая, очевидно, была расположена на побережье Восточной Африки.

Девятый поход

В 34-й год правления Тутмос предпринимает свой 9-й поход. После крупных побед, одержанных в Северной Сирии и Северо-Западной Месопотамии во время восьмого похода Тутмоса III, египетским войскам предстояла задача удерживать занятые позиции и подавлять восстания, что было необходимо, чтобы укрепить положение Египта в покоренных странах. Поэтому, естественно, что во время следующих походов Тутмос III старался лишь сохранить удержанное и не считал нужным продвигаться вглубь завоеванных стран. Во время девятого похода египетские войска заняли главный город области Нухашше и два других второстепенных города той же области.

В «Анналах» сообщается, что фараон захватил город Иниугаса, причём «люди другого города, находящегося в его области, умиротворенные полностью его величеством, пришли к нему с поклоном». Далее в приложенном перечне «городов, захваченных в этом году», упоминаются «два города и город, сдавшийся в этой области Иниугаса. Всего три [города].» Этот район имел большое экономическое значение, ибо здесь проходили важные торговые пути, соединявшие долину Евфрата с северофиникийским побережьем и глубинными областими Северной Сирии. Страна Нухашше имела, конечно, и большое стратегическое значение в качестве пограничного района, находившегося на стыке сфер влияния трех крупных государств: Египта, Митанни и Хеттского царства. Поэтому прочное занятие этого форпоста обеспечивало египтянам господство во всем обширном районе между средним течением Евфрата и северофиникийским побережьем.

В этом богатом княжестве египетские войска захватили большую добычу, перечисленную в «Анналах». Летописец, ведя учёт захваченных ценностей, упоминает здесь пленников, их жен и детей, очевидно, обращенных в рабство, лошадей, богато украшенные золотом и серебром колесницы сирийских аристократов, золотые сосуды, золото в кольцах, серебряные сосуды, серебро в кольцах, медь, свинец, бронзу, всякое оружие «для битвы», множество крупного и мелкого рогатого скота, ослов, ценные сорта дерева и роскошные изделия из дерева — кресла и деревянные части палатки, украшенные бронзой и драгоценными камнями.

Перечень дани, полученной Тутмосом III на 34-м году его царствования, поражает количеством и разнообразием статей. Из Финикии (Джахи) египтяне по-прежнему получали «всякие прекрасные вещи», которыми были богаты все финикийские гавани. В данном случае представляет большой интерес упоминание летописца о том, что все продукты и товары отправлялись на разнообразных кораблях: на кораблях кефтиу (критские корабли), на библских кораблях и на морских (может быть, даже боевых) кораблях. В частности, эти корабли были нагружены мачтами, деревянными столбами и большими балками для крупных царских построек. Очевидно, писец имел в виду в данном случае подчеркнуть развитие морской торговли Египта, устанавливавшего ныне более прочные торговые связи с Критом и Финикией. Это подтверждается тем, что в дальнейших строчках «Анналов» говорится о доставке «дани» или о получении особых поставок (буквально: «приношений») из страны Иси (очевидно, Кипра), откуда египтяне получали в первую очередь медь, а затем свинец, лазурит, слоновую кость и ценное дерево «чагу». Также подношения прислал в этом году и царь Ассирии.

Десятый поход

В 35-й год правления — 10 поход. Тутмос III был вынужден предпринять этот поход в Сирию, с тем чтобы подавить восстания в северной части этой страны и в прилегающих областях Северо-Западной Месопотамии, на которые распространялся несколько неясный и расплывчатый египетский географический термин «Нахарина».

Главным врагом египтян в этом году был «этот презренный враг из Нахарины», который, по словам летописца, собрал большую армию «с концов страны», причём воины противника были «более многочисленны, чем песок на берегу». Очевидно, на этот раз Египту в Сирии противостояла довольно значительная коалиция северосирийских и, возможно, митаннийских областей и городов во главе с одним из местных князей. Битва произошла около «города страны Иараианы», местоположение которой точно определить в настоящее время нельзя.

В «Анналах» описывается блестящая победа египетского войска, после которой враги «бежали, падая один на другого». Однако, видно, на самом деле сражение было упорным, и только уступая военному мастерству египетской армии, сирийцы отошли под прикрытие стен города. Но это отступление не было паническим бегством, как о том сказано в анналах, а, очевидно, проходило организованно, так как египтяне смогли захватить всего 10 пленных, зато 180 коней и не менее 60 колесниц.

В результате замирения египетскими войсками непокорных областей Северной Сирии страны Речену и Ременен (Сирия и Ливан), а также другие азиатские страны послали свои приношения и подати египетскому фараону, причём в приведенных летописцем перечнях ценностей следует отметить золото, золотые сосуды, благовония, колесницы, лошадей, наконец, большое количество оливкового масла и вина. Систематически подавляя сопротивление народов Передней Азии, египтяне из года в год выкачивали из этих богатых областей множество самих разнообразных продуктов и ценностей, что не могло в некотором отношении не укрепить материальную базу египетского рабовладельческого хозяйства и военную мощь египетского государства.

Одиннадцатый-двенадцатый походы

В «Анналах» не сохранилось никаких сведений о походах, которые Тутмос III совершал в Переднюю Азию на 36 и 37-м годах царствования. Но так как в той же летописи под 38-м годом упоминается и описывается тринадцатый «победоносный поход», то, очевидно, одиннадцатая и двенадцатая кампания относятся к двум предшествующим годам.

Тринадцатый поход

Поход 38-го года ознаменовался лишь одним крупным военным событием, которое летописец счёл достойным отметить в своих кратких записях. Это было опустошение городов в области Иниугаса, которая была впервые захвачена Тутмосом III во время его первого похода. Однако этот район Сирии неоднократно восставал против господства египтян. Во время девятого похода фараон снова покорил эту область; наконец, на закате своего многолетнего царствования он принужден был опять нанести сильный удар этим непокоренным северосирийским городам.

В перечнях обильной дани, полученной царём из различных стран и областей Передней Азии после тринадцатого похода, упоминаются Ливан (Ременен), Финикия (Джахи), остров Кипр (Иси). Наряду с ними встречается впервые название «страны Иарарех».

Четырнадцатый поход

На 39-м году своего царствования Тутмос снова совершил поход в Переднюю Азию, о котором мы, очень мало осведомлены. В летописи в данном случае упоминается лишь, что во время четырнадцатого победоносного похода царя в страну Речену египетские войска столкнулись с «поверженными врагами страны Шасу», которых принято обычно считать «бедуинами». Разумеется, эти племена шасу не имеют никакого отношения к современным бедуинам. Возможно, что под словом, «шасу» египтяне подразумевали кочевников пустынных районов Передней Азии. Однако в данном случае имеются в виду племена какой-то определенной страны, как это видно из соответствующего иероглифа их обозначающего.

События следующих двух лет почти ничем не отмечены в «Анналах Тутмоса III». Текст, относящийся к 40-му году, состоит всего лишь из одной плохо сохранившейся строки, в котором можно пытаться увидеть упоминание о пятнадцатом походе. Под 41-м годом в сохранившихся строчках летописи вообще не говорится о каком-либо походе, а сразу приводится «перечень приношений князей Речену», затем описывается снабжение гаваней, причём, упоминается, как обычно, «урожай из Джахи», далее сообщается о приношениях из «Великой Хеты», наконец, приводится перечень повинностей из стран Куш и Уауат. Особенно существенно в данном случае упоминание о приношениях из Великой Хеты, с которой египтяне с этого времени устанавливают более тесные, чем ранее, экономические связи.

Последний поход Тутмоса в Азию

На 42-м году Тутмос предпринимает свой последний поход в Переднюю Азию. Этот поход был своего рода крупной карательной экспедицией, направленной в Сирию для того, чтобы окончательно подавить крупное восстание непокорных сирийских городов, во главе которых стояли Тунип и Кадеш.

Египетское войско, возглавляемое самим фараоном, прибыв в Сирию, двинулось вдоль побережья. Очевидно, экспедиция носила характер военной демонстрации, которая должна была показать финикийским городам мощь египетского оружия. Как указано в летописи, ближайшей целью этого марша был захват финикийского города «страны Иркаты», расположенного неподалеку от Симиры. Египетские войска, заняв и опустошив Иркату и города, находившиеся в её области, создали себе тем самым прочную базу на побережье, которая дала им возможность, обеспечив свой тыл, двинуться вглубь страны. Как видно из крайне сжатого текста летописи, египетские войска сперва направились на север, чтобы нанести первый удар Тунипу. Этот манёвр имел целью вбить клин между мятежными городами Северной и Средней Сирии и лишить главного врага египтян — Кадеш поддержки северосирийских городов, во главе которых, вероятно, стоял князь Тунипа.

Осада Тунипа затянулась и продолжалась до осени, однако Тунип был взят и опустошен, причём египетские войска собрали урожай в области Тунипа. Изолировав таким образом Кадеш с севера и отрезав его от его союзников, находившихся в Северной Сирии, Тутмос III двинул свои войска против Кадеша и захватил 3 города в его окрестностях. Видимо, Кадеш поддерживали митаннийцы, так как в этих городах было захвачено свыше 700 митаннийцев с полусотней лошадей.

Затем наступила очередь Кадеша, жители которого вновь отстроили стены, после того как фараон разрушил город на 33-м году, то есть 9 лет назад. В анналах Тутмоса ничего не сказано о взятии самого Кадеша, но красочный рассказ об этом сохранился в гробнице Аменемхеба. При приближении египтян властитель Кадеша пустился на хитрость: навстречу их колесничным упряжкам он выпустил быстроногую кобылицу в надежде расстроить их боевой строй, однако затея не удалась. Аменемхеб пеший догнал кобылицу, уже ворвавшуюся в египетские отряды, распорол ей брюхо и, отрубив хвост, отнёс его фараону. Кадеш был взят приступом после пролома городской стены вызвавшимися смельчаками во главе с тем же Аменемхебом.

Таким образом, этот последний поход Тутмоса III в Переднюю Азию надолго укрепил господство Египта в Финикии и Сирии. Во время этого похода египетские войска нанесли сокрушительный удар главным очагам сопротивления в Сирии — Тунипу и Кадешу. Память о фараоне-завоевателе долго сохранялась у покорённых им народов Сирии-Палестины: даже через столетие лояльные египетские вассалы в регионе, взывая к Эхнатону с мольбами о военной помощи вопрошали: «Кто мог ранее грабить Тунип, не будучи (затем) ограблен Манахбирией (от тронного имени Тутмоса — Менхеперра)?»

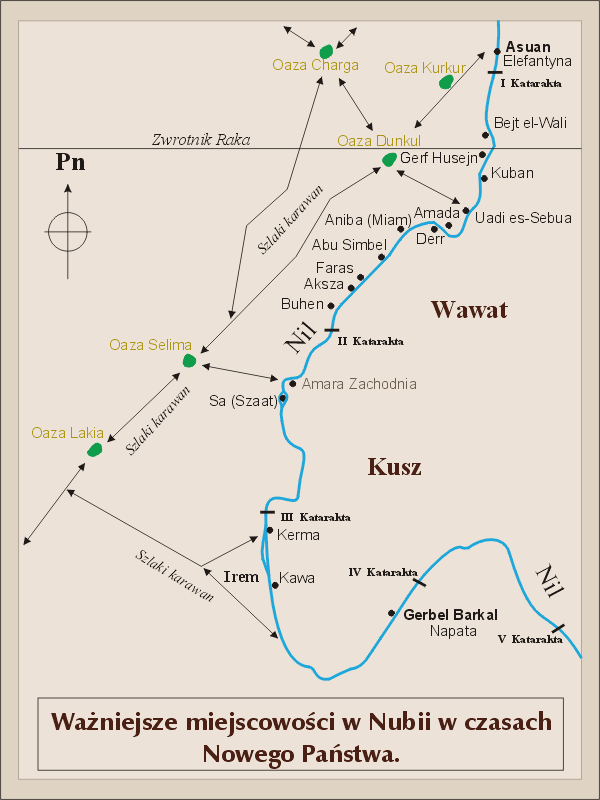

Завоевания в Нубии

Меры по укреплению влияния в Нубии в начале царствования

Несмотря на то, что основное внимание египетского правительства в царствование Тутмоса III было обращено на завоевание Палестины, Сирии и Финикии и укрепление экономического, политического и военного влияния Египта в Передней Азии, Египет должен был продолжать свою военно-агрессивную политику на юге, в Нубии и прилегающих к ней странах, из которых египтяне издавна вывозили ряд товаров, необходимых для развития рабовладельческого хозяйства, а также много рабов.

Уже и самом начале царствования Тутмоса III египетское правительство поставило перед собой задачу энергично возобновить завоевательную политику на юге, с тем чтобы полностью укрепить господство Египта во всей Нубии и даже в прилегающих к ней странах. На это ясно указывает надпись Тутмоса III, относящаяся ко 2-му году его царствования и сохранившаяся на стенах храма, построенного фараоном в Семне, у 2-го порога Нила, на месте в то время уже развалившегося храма Сенусерта III, некогда покорившего Нубию. В этой надписи говорится, что «благой бог Мен-хепер-Ра (тронное имя Тутмоса III), соорудил он памятник для отца Дедуна, главы Нубии и для царя Верхнего и Нижнего Египта Ха-кау-Ра (тронное имя Сенусерта III), построив им храм из белого прекрасного камня Нубии». Изобразив на стенах этого храма Сенусерта III в качестве обоготворенного правителя Нубии, Тутмос III тем самым провозглашал себя продолжателем его дела — завоевания Нубии. Изображения нубийского бога Дедуна, помещенные тут же, должны были наглядно свидетельствовать о том, что нубийское жречество санкционирует египетское завоевание.

Таким образом, при завоевании Нубии египтяне пытались использовать нубийскую религию, включив нубийского бога Дедуна в египетский пантеон. К тому же самому времени относятся надписи Тутмоса III на острове Сехель, в храме в Кумме[en], в Сильсиле и Вади-Хальфа.

Завоевания в Нубии после смерти Хатшепсут

Однако реально приступить к полному покорению всей Нубии Тутмос III смог только после смерти Хатшепсут, когда вся полнота верховной власти сосредоточилась в его руках и он мог бросить все ресурсы Египта для завершения своей завоевательной политики. В «Анналах», в которых описываются походы Тутмоса III в Переднюю Азию, начиная с седьмого похода, совершенного на 31-м году его царствования, перечисляется дань, полученная фараоном из Нубии и сопредельных с нею южных стран. Весьма возможно, что эта дань посылалась в Египет далеко не добровольно, а поступала в царскую сокровищницу в результате военных экспедиции. В сохранившихся документах этого времени содержится очень мало сведений о военных действиях, которые египтяне предпринимали в Нубии и соседних странах.

О внимании, которое Тутмос III стал уделять Нубии после смерти Хатшепсут, говорит строительство многочисленных храмов, предпринятое им в различных пунктах Нубии, главным образом в тех, которые имели стратегическое значение. Так, после 30-го года своего царствования Тутмос III значительно расширил храм, построенный ранее в Семне. В храме в Вади-Хальфа им был построен большой колонный зал. В Амада Тутмос III начал постройку храма в честь бога Хорахте. Наконец, в Верхней Нубии между 2-м и 3-м порогами на острове Саи наместник фараона в Нубии, «царский сын Куша» по имени Нехи, построил не только храм, но и крепость, что ясно указывает на военный характер интенсивного строительства, предпринятого фараоном в Нубии.

Возможно, что в эту эпоху в Нубии уже существовали египетские поселения, которые были опорными пунктами египетского экономического, политического и культурного влияния в Нубии. Таков, например, город, раскопанный в Сесеби, в развалинах которого среди множества предметов времени XVIII династии был найден скарабей с именем Тутмоса III. Наконец, самым южным египетским поселением в Нубии было поселение близ «священной горы» Джебель-Баркала, где впоследствии выросла столица эфиопского государства Напата. Здесь в развалинах храма, построенного Тутмосом III, была найдена большая стела с ценнейшей исторической надписью, описывающей военные походы и могущество этого фараона. Весьма возможно, что текст этой надписи, составленной в 47-м году царствования Тутмоса III, был своего рода манифестом, обращенным к египетскому населению Нубии на самой южной границе Египетского государства.

Самая дальняя посвятительная надпись, датируемая правлениями Тутмоса I и Тутмоса III, найдена в местечке Kanisah Kurgus (Kanisa Kurgus, Kanisa-Kurgus), в 35 км выше по течению от современного Абу Хамада (Abu Hamad) — 2 надписи, высеченные на каменных глыбах, указывающих южную границу Египта, позже подтвержденную Тутмосом III [www.archaeologywordsmith.com/lookup.php?terms=Kurgus].

Окончательное покорение Нубии

Эта крупная строительная деятельность египтян в Нубии стала возможной лишь благодаря тому, что вся Нубия была прочно завоевана египетскими войсками и египетские гарнизоны были размещены во всей ныне покоренной стране.

Об этом завоевании Нубии говорят сохранившиеся на шестом и седьмом пилонах Карнакского храма Амона списки завоеванных в Нубии местностей. Надпись над одним из этих списков гласит: «список этих южных местностей троглодитов Нубии в Хент-хен-нофере, сраженных его величеством, который произвёл побоище среди них, число которых неизвестно, который привел всех людей их в качестве живых пленников в Фивы, чтобы наполнить „работный дом“ отца Амона-Ра, владыки Фив. И вот все страны стали рабами его величества, согласно приказу отца Амона». В этих списках перечисляются 269 географических названий, которые до сих пор не могут быть отождествлены, но которые все же указывают на то, что в те времена Нубия уже была прочно завоевана египтянами.

Тутмос III смог уделить всё своё внимание Нубии лишь после того, как господство Египта было полностью упрочено в Передней Азии. Именно поэтому лишь в конце своего царствования, на 50-м году, Тутмос III принял реальные меры к тому, чтобы прочнее присоединить Нубию к Египту. Чтобы иметь возможность бесперебойно перевозить по Нилу войска и товары, Тутмос приказал расчистить старый, засорившийся канал в районе 1-го порога. Об этом говорится в надписи на скале на острове Сехель в следующих словах:«Год 50-й, 1-й месяц 3-го сезона (шему), день 22-й при его величестве царе Верхнего и Нижнего Египта Мен-хепер-Ра, дарующего жизнь. Приказал его величество прорыть этот канал, после того, как он нашёл его засоренным камнями, так что не проходил корабль по нему. Он направился на юг по нему с радостным сердцем, поразив врагов своих. Название этого канала: „Открытие счастливого пути Мен-хепер-Ра, живущего вечно“. Рыбаки Абу (Элефантины) должны расчищать этот канал ежегодно».

Значение походов Тутмоса

В ходе военных походов Тутмоса Египет превратился в могущественную мировую державу, вместе с подчинёнными территориями протянувшуюся с севера на юг на 3500 км. За достигнутые при нём рубежи, как на севере, так и на юге, не вышел ни один из его преемников. Степень зависимости от Египта покоренных стран и городов была различной. Наиболее прочно с Египтом была связана Нубия, непосредственно управлявшаяся египетской администрацией во главе с наместником. Создать себе столь же сильные позиции в Передней Азии, Тутмос не смог из-за трудности перехода через пустыню и постоянного противодействия соседних держав.

В Палестине, Сирии и Финикии остались десятки местных царьков. Однако в ближайших переднеазиатских городах стояли египетские гарнизоны, а наследники их правителей воспитывались, как заложники, при египетском дворе, в угодном фараону духе. Что касается царей более обширных государств, таких как Митанни, Вавилония и Хеттское царство, то они сохранили независимость и называли себя «братьями» египетского царя. Это, однако, не мешало фараону рассматривать присланные ими дары как дань, хотя о реальном подчинении не могло быть и речи.

Огромные богатства, поступающие в Египет из покоренных стран, позволили Тутмосу развернуть широкое строительство. Его следы заметны не только по всему Египту, но и за его пределами, даже в Сирии-Палестине и Нубии. Сооружение храмов, в первую очередь с прославлением самого фараона, служило славе и величию бога Амона. Друг за другом в главном храме Амона поднимались пилоны, обелиски, величественные изваяния, возводились жилые покои и переходы.

Общегосударственный храм в Карнаке превратился в памятник в честь побед Амона и «сына» его Тутмоса III. На стенах и башнях мастерами фараона изображены сокровища, подаренные им Амону.

Внутренняя политика

При Тутмосе III не останавливались и строительные работы внутри Египта. Следы строительной деятельности Тутмоса III сохранились в Файюме (город с храмом), Кумме, Дендере, Коптосе (Копте), Эль-Кабе, Эдфу, Ком-Омбо, Элефантине. Строительство велось с помощью военнопленных, а архитектурные проекты часто составлял сам фараон, что свидетельствует об определённых творческих дарованиях царя. Самым грандиозным строительным проектом Тутмоса III был Карнакский храм Амона-Ра. По сути, он был построен заново главным архитектором Пуемра на тридцатую годовщину его царствования (1460 до н. э.), когда фараон участвовал в церемонии хеб-сед. Помимо общих изменений в храме, были воздвигнуты юбилейные обелиски, один из которых ныне разрушен, а второй, содержащий упоминание о Тутмосе, «пересекающем Излучину Нахарины», находится в Стамбуле. При Тутмосе III в Гелиополе в 1450 до н. э. были воздвигнуты ещё два крупных обелиска — так называемые «Иглы Клеопатры». В 14 г. до н. э.[3] обелиски по приказу римского императора Августа были перенесены в Александрию. Один из них упал на бок и в 1872 был вывезен в Лондон, а другой в 1881 был привезён в Нью-Йорк. Также при Тутмосе III был начат обелиск при храме Ра в Гелиополе, законченный при Тутмосе IV.

При Тутмосе III не останавливались и строительные работы внутри Египта. Следы строительной деятельности Тутмоса III сохранились в Файюме (город с храмом), Кумме, Дендере, Коптосе (Копте), Эль-Кабе, Эдфу, Ком-Омбо, Элефантине. Строительство велось с помощью военнопленных, а архитектурные проекты часто составлял сам фараон, что свидетельствует об определённых творческих дарованиях царя. Самым грандиозным строительным проектом Тутмоса III был Карнакский храм Амона-Ра. По сути, он был построен заново главным архитектором Пуемра на тридцатую годовщину его царствования (1460 до н. э.), когда фараон участвовал в церемонии хеб-сед. Помимо общих изменений в храме, были воздвигнуты юбилейные обелиски, один из которых ныне разрушен, а второй, содержащий упоминание о Тутмосе, «пересекающем Излучину Нахарины», находится в Стамбуле. При Тутмосе III в Гелиополе в 1450 до н. э. были воздвигнуты ещё два крупных обелиска — так называемые «Иглы Клеопатры». В 14 г. до н. э.[3] обелиски по приказу римского императора Августа были перенесены в Александрию. Один из них упал на бок и в 1872 был вывезен в Лондон, а другой в 1881 был привезён в Нью-Йорк. Также при Тутмосе III был начат обелиск при храме Ра в Гелиополе, законченный при Тутмосе IV.

Правая рука фараона, чати (эквивалент визиря в средневековых мусульманских странах) Верхнего Египта Рехмир (Рехмира) эффективно управлял Верхним Египтом во время военных кампаний Тутмоса III, однако и сам фараон проявил себя как талантливый администратор. Именно благодаря изображениям и текстам в гробнице Рехмира нам известен порядок управления в Египте Нового царства. Другим верным сподвижником Тутмоса III был потомок раннединастических правителей Тиниса Иниотеф (или Гарсиниотеф), управлявший оазисами Ливийской пустыни, а также бывший в некоторой степени аналогом мамлюка Рустама у Наполеона, так как готовил царские апартаменты. В мирное время Тутмос III занимался строительством храмов, в особенности посвященных верховному богу Фив Амону. Ради потребностей храмов Тутмос в 1457 до н. э. вновь снарядил экспедицию в Пунт, стараясь не уступать Хатшепсут в её размахе. Из Пунта были завезены мирра, слоновая кость, золото, чёрное дерево и рогатый скот в большом количестве.

Тутмос III был первым фараоном, чьи интересы выходили за рамки государственной деятельности. Кругозор Тутмоса III, хоть и вопреки его воле, формировался под влиянием мачехи фараона, всячески покровительствовавшей искусствам. Этим фактом объясняется и нехарактерный для древневосточного владыки широкий кругозор и интерес Тутмоса III к культуре. Надпись в Карнакском храме сообщает перечень неизвестных египтянам видов растений и животных, завезённых в страну из Азии по специальному личному распоряжению фараона.

Кроме того, как свидетельствует рельеф в Карнакском храме, своё свободное время фараон посвящал моделированию разнообразных изделий, в частности сосудов. Свои проекты он передавал начальнику ремесленников государственных и храмовых мастерских. Трудно представить любого другого фараона, занимающегося подобным занятием. Интересно, что первые стеклянные изделия, которые сохранились до нашего времени, были созданы в Египте при Тутмосе III, и хранят имя этого фараона.

Гробница

Тутмос III умер 11 марта 1425 до н. э. (на 30 день месяца перет 54-го года своего правления), оставляя своему сыну Аменхотепу II огромное государство, являвшееся гегемоном на всём Ближнем Востоке. Надпись в гробнице ближайшего царского сподвижника Аменемхеба подтверждает, что Тутмос III правил 53 года, 10 месяцев и 26 дней — это третий по продолжительности срок правления египетского фараона (дольше правили только Пепи II и Рамсес II — соответственно 94 и 67 лет). Аменхотеп II (1436—1412 до н. э.), бывший соправителем отца в последние два года его правления, проведёт ещё один карательный поход в Азию, сопровождающийся жестокостями против местного населения, резко контрастирующими с гуманным отношением его отца к военнопленным, после чего египетское владычество в Сирии и Палестине будет оставаться нерушимым вплоть до правления Эхнатона.

Тутмос III умер 11 марта 1425 до н. э. (на 30 день месяца перет 54-го года своего правления), оставляя своему сыну Аменхотепу II огромное государство, являвшееся гегемоном на всём Ближнем Востоке. Надпись в гробнице ближайшего царского сподвижника Аменемхеба подтверждает, что Тутмос III правил 53 года, 10 месяцев и 26 дней — это третий по продолжительности срок правления египетского фараона (дольше правили только Пепи II и Рамсес II — соответственно 94 и 67 лет). Аменхотеп II (1436—1412 до н. э.), бывший соправителем отца в последние два года его правления, проведёт ещё один карательный поход в Азию, сопровождающийся жестокостями против местного населения, резко контрастирующими с гуманным отношением его отца к военнопленным, после чего египетское владычество в Сирии и Палестине будет оставаться нерушимым вплоть до правления Эхнатона.

«Наполеон Древнего мира» был похоронен в Долине царей в гробнице KV34. Гробница Тутмоса III была открыта в 1898 экспедицией, возглавляемой французским египтологом Виктором Лоре. В гробнице Тутмоса III египтологами был впервые обнаружен полный текст Амдуат — «Книги о том, что в загробном мире», которую Джеймс Генри Брэстед называл «чудовищным творчеством извращённой жреческой фантазии». Амдуат в своеобразной фантастической манере повествует о двенадцати пещерах загробного мира, проходимых Солнцем-Ра на протяжении двенадцати часов ночи.

Мумия Тутмоса III была обнаружена ещё в 1881 в тайнике в Дер-эль-Бахри близ погребального храма Хатшепсут Джесер Джесеру. Мумии помещались в подобные тайники начиная с конца XX династии, когда по приказанию Верховного жреца Амона Херихора было перенесено большинство мумий правителей Нового царства, сохранность которых находилась в опасности из-за участившихся грабежей гробниц. Рядом с мумией Тутмоса III были обнаружены также тела Яхмоса I, Аменхотепа I, Тутмоса I, Тутмоса II, Рамсеса I, Сети I, Рамсеса II и Рамсеса IX, а также ряда правителей XXI династии — Сиамона, Пинеджема I и Пинеджема II.

Хотя обычно считается, что мумию фараона впервые обследовал французский египтолог Гастон Масперо в 1886, фактически она впервые попала в руки ещё к немецкому египтологу Эмилю Бругшу, обнаружившему мумии фараонов, спрятанные в тайнике в Дейр эль Бахри. Тогда же мумию Тутмоса распеленали для короткого осмотра, поэтому когда Масперо через пять лет приступил к анализу мумии, он обнаружил плачевное состояние тела фараона. Оно было ограблено (тела фараонов буквально пичкали амулетами) и разрезано на три части. Тем не менее, голова Тутмоса III сохранилась намного лучше, что позволяет соотнести настоящее лицо фараона с его скульптурными изображениями.

Не обладая точным портретным сходством, статуи фараона всё же далеки от идеализированного изображения египетского фараона, достаточно точно отображая отдельные черты лица Тутмоса III, например, характерные «нос Тутмосидов» и узкие скулы завоевателя. Однако некоторые исследователи указывают на то, что стилистически многим из его статуй присущи черты его предшественницы Хатшепсут, изображавшейся в облике мужчины-фараона (миндалевидные глаза, несколько орлиный нос и полуулыбка на лице), что свидетельствует о едином каноне изображения фараонов XVIII династии. Зачастую для того, чтобы отличить статую Хатшепсут от статуи её преемника, требуется целый ряд стилистических, иконографических, контекстных и технических критериев. Существует также много примеров статуй, изображающих коленопреклонённого Тутмоса III, предлагающего божеству молоко, вино, масло или другие приношения. Хотя первые примеры такого стиля встречаются уже у некоторых преемников Тутмоса, считается, что распространение его при Тутмосе свидетельствует об изменениях в общественных аспектах египетской религии.

Не обладая точным портретным сходством, статуи фараона всё же далеки от идеализированного изображения египетского фараона, достаточно точно отображая отдельные черты лица Тутмоса III, например, характерные «нос Тутмосидов» и узкие скулы завоевателя. Однако некоторые исследователи указывают на то, что стилистически многим из его статуй присущи черты его предшественницы Хатшепсут, изображавшейся в облике мужчины-фараона (миндалевидные глаза, несколько орлиный нос и полуулыбка на лице), что свидетельствует о едином каноне изображения фараонов XVIII династии. Зачастую для того, чтобы отличить статую Хатшепсут от статуи её преемника, требуется целый ряд стилистических, иконографических, контекстных и технических критериев. Существует также много примеров статуй, изображающих коленопреклонённого Тутмоса III, предлагающего божеству молоко, вино, масло или другие приношения. Хотя первые примеры такого стиля встречаются уже у некоторых преемников Тутмоса, считается, что распространение его при Тутмосе свидетельствует об изменениях в общественных аспектах египетской религии.

Итоги правления

Владения Тутмоса III простирались от Кипра на севере и Евфрата на северо-востоке до V порога Нила (самая дальняя посвятительная надпись, датируемая правлениями Тутмоса I и Тутмоса III, найдена в местечке Kanisah Kurgus (Kanisa Kurgus, Kanisa-Kurgus), в 35 км выше по течению от современного Абу Хамада (Abu Hamad) — 2 надписи, высеченные на каменных глыбах, указывающих южную границу Египта, позже подтвержденную Тутмосом III [www.archaeologywordsmith.com/lookup.php?terms=Kurgus]) на юге и оазисов в Ливийской пустыне на западе. Мировая держава Тутмоса превысила по размерам все существовавшие ранее государства, в том числе Саргона Аккадского и Хаммурапи. За достигнутые при нём рубежи, как на севере, так и на юге, не вышел ни один из его преемников, за исключением, возможно, Аменхотепа II, возглавлявшего завоевательный поход на юг Нубии, географические рамки которого не ясны. Египет превратился в могущественную мировую державу, протянувшуюся вместе с подчиненными территориями с севера на юг на 3500 км. Степень зависимости островов от Египта окончательно не определена, однако известно, что при Тутмосе III сфера юрисдикции военачальника Тути, назначенного губернатором «северных стран», включала, помимо Сирии-Палестины, также «острова среди моря» — Кипр и расположенные в бассейне Эгейского моря очаги крито-микенской цивилизации (Кефтиу).

Помимо небывалого расширения территории государства, заслугой Тутмоса III было также создание профессиональной армии и знакомство египтян с культурным наследием ближневосточных народов. Вместе с тем, завоевательные походы фараона укрепили рабовладение и принесли огромные богатства и влияние жречеству Амона-Ра. В силу скачкообразного повышения количества рабов, добытых в азиатских странах, традиционная крестьянская община несколько уступила своим значением в качестве основного элемента экономической системы.

Заложенная при Хатшепсут и Тутмосе III тенденция формирования нового служилого класса выходцев из средних слоёв населения, а также создание единого государства, объединившего египетскую, нубийскую, западносемитскую и частично хурритскую культурные традиции, привели в конечном итоге к религиозному перевороту Эхнатона и созданию одной из древнейших религий, содержащих элементы монотеизма, в качестве ответа на усиление политического и экономического могущества жрецов, также вызванного успешной военной деятельностью Тутмоса III.

Известный американский египтолог Джеймс Генри Брэстед, подводя итоги правления Тутмоса III, дал этому фараону следующую характеристику:

«Его личность более индивидуальна, чем личность всякого иного царя Раннего Египта, исключая Эхнатона… Гений, проявившийся в некогда скромном жреце, заставляет нас вспомнить Александра и Наполеона. Тутмос создал первую подлинную империю и является поэтому первой мировой личностью, первым мировым героем… Его царствование знаменует эпоху не только в Египте, но и на всем Востоке, известном в то время. Никогда раньше в истории не владел один человек судьбами такой обширной нации и не придавал ей такого централизованного, прочного и в то же время подвижного характера, что в течение многих лет её влияние переносилось с неизменной силой на другой континент, запечатлеваясь там, как удар искусного мастера тяжеловесным молотом по наковальне; следует при этом добавить, что молот был выкован собственноручно самим Тутмосом»[4].

Многие египтологи призывают присвоить Тутмосу III заслуженный титул «Великий». Справедливо заметить, что фараон Рамсес II — единственный фараон, по отношению к которому используется устоявшийся эпитет «Великий» (Рамсес Великий), — на самом деле был не столько успешным правителем, сколько успешно пропагандировал и преувеличивал свои заслуги, не гнушаясь нанесения известий о своём правлении на постройки предшественников и даже актов вандализма в их отношении.

Родословие Тутмоса III

Серым цветом выделены представители XVII династии.

Напишите отзыв о статье "Тутмос III"

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 Виноградов И. В. Глава XXI. Новое царство в Египте и Поздний Египет // История Востока: В 6 т. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. — Т. 1: Восток в древности. — С. 375—376. — ISBN 5-02-017936-1.

- ↑ Авдиев В. И. [annals.xlegio.ru/egipet/avdiev/vide2_4.htm#8p Глава IV. Походы Тутмоса III // Военная история Древнего: Т. 2. - М.: Издательство академии наук СССР, 1959.]. Проверено 19 октября 2011. [www.webcitation.org/65CyqONqa Архивировано из первоисточника 4 февраля 2012].

- ↑ [www.krugosvet.ru/enc/istoriya/IGLI KLEOPATRI.html]

- ↑ [worldhistory.ru/persons_about/1963.html Брэстед Дж., Тураев Б.А, «История Древнего Египта»: Итоги правления Тутмоса III]

Фильмы

- «Тутмос III — Рассказы из могилы: Короля Воинов Египта» / «Thutmose III — Tales from the tomb: Egypt’s warrior king» — 2005, США, National Geographic Channel. ([video.yandex.ru/users/glossword/view/56/# смотреть online])

Литература

- [ru-egypt.com/sources/vzjatie_jupy Взятие Юпы]

- История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Часть 2. Передняя Азия. Египет / Под редакцией Г. М. Бонгард-Левина. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988. — 623 с. — 25 000 экз.

- Тураев Б.А.. [historic.ru/books/item/f00/s00/z0000044/index.shtml История древнего Востока] / Под редакцией Струве В. В. и Снегирёва И. Л. — 2-е стереот. изд. — Л.: Соцэкгиз, 1935. — Т. 1. — 15 250 экз.

- Авдиев В. И. [annals.xlegio.ru/egipet/avdiev/avdiev.htm Военная история древнего Египта]. — Т. 2. Период крупных войн в Передней Азии и Нубии в XVI—XV вв. до н. э. — С. 97—159.

- Брэстед Дж. Г., Тураев Б. А. [worldhistory.ru/persons_about/1962.html История Древнего Египта]. — Мн.: Харвест, 2004.

- Тураев Б. А. История Древнего Востока. — Мн.: Харвест, 2004.

- Мертц Б. Древний Египет: Храмы, гробницы, иероглифы. / Пер с англ. — М.: Центрполиграф, 2003.

- Василевская В. Тутмос (Серия: Золотая библиотека исторического романа. Великие властители) — М.: АСТ, Астрель, 2002.

- Летописи Тутмоса III // Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М. А. Коростовцева и др. — М., 1980.

- [replay.waybackmachine.org/20080511203747/www.genealogia.ru/projects/lib/catalog/rulers/1.htm Древний Восток и античность]. // [replay.waybackmachine.org/20080511203747/www.genealogia.ru/projects/lib/catalog/rulers/0.htm Правители Мира. Хронологическо-генеалогические таблицы по всемирной истории в 4 тт.] / Автор-составитель В. В. Эрлихман. — Т. 1.

- Redford, Donald B. The Wars in Syria and Palestine of Thutmose III, [Culture and History of the Ancient Near East 16], Leiden: Brill, 2003.

- Cline, Eric H. and O’Connor, David. Thutmose III : A New Biography. — University of Michigan Press, 2006.

- Петер Элебрахт. Трагедия пирамид! 5000 лет разграбления египетских усыпальниц. / Перевод с немецкого О. И. Павловой. — М.: издательство «Прогресс», 1984. / Peter Ehlebracht «Heltet die Piramiden Fest! 5000 Jahre Grabraub in Agypten» Dusseldorf — W.: Econ Verlag, 1980.

Ссылки

- (англ.) [www.egyptologyonline.com/tuthmosis_iii.htm Тутмос III (Egyptology Online)]

- (англ.) [www.touregypt.net/featurestories/tuthmosis3.htm Биография Тутмоса III]

- [www.licey.net/history/war/index.php?page=02_megiddo.php&left=left1.php Мегиддо: первая победа Тутмоса III. Сайт книжной серии «Сражения, изменившие ход истории»]

| XVIII династия | ||

| Предшественник: Хатшепсут |

фараон Египта номинально ок. 1479 — 1425 до н. э. фактически ок. 1458 — 1425 до н. э. |

Преемник: Аменхотеп II |

Отрывок, характеризующий Тутмос III

С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского, и доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым.

Как ни страшна казалась для графини мысль, что князь Андрей мог (весьма вероятно, по словам доктора) умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Хотя вследствие теперь установившегося сближения между раненым князем Андреем и Наташей приходило в голову, что в случае выздоровления прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены, никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорил об этом: нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения.

Пьер проснулся 3 го сентября поздно. Голова его болела, платье, в котором он спал не раздеваясь, тяготило его тело, и на душе было смутное сознание чего то постыдного, совершенного накануне; это постыдное был вчерашний разговор с капитаном Рамбалем.

Часы показывали одиннадцать, но на дворе казалось особенно пасмурно. Пьер встал, протер глаза и, увидав пистолет с вырезным ложем, который Герасим положил опять на письменный стол, Пьер вспомнил то, где он находился и что ему предстояло именно в нынешний день.

«Уж не опоздал ли я? – подумал Пьер. – Нет, вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее двенадцати». Пьер не позволял себе размышлять о том, что ему предстояло, но торопился поскорее действовать.

Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и сбирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом, не в руке же, по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разряжен, а Пьер не успел зарядить его. «Все равно, кинжал», – сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом. Но, как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтобы исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает все для исполнения его, Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет.

Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу.

Тот пожар, на который так равнодушно смотрел он накануне вечером, за ночь значительно увеличился. Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время Каретный ряд, Замоскворечье, Гостиный двор, Поварская, барки на Москве реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста.

Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. У большей части домов были заперты ворота и ставни. Улицы и переулки были пустынны. В воздухе пахло гарью и дымом. Изредка встречались русские с беспокойно робкими лицами и французы с негородским, лагерным видом, шедшие по серединам улиц. И те и другие с удивлением смотрели на Пьера. Кроме большого роста и толщины, кроме странного мрачно сосредоточенного и страдальческого выражения лица и всей фигуры, русские присматривались к Пьеру, потому что не понимали, к какому сословию мог принадлежать этот человек. Французы же с удивлением провожали его глазами, в особенности потому, что Пьер, противно всем другим русским, испуганно или любопытна смотревшим на французов, не обращал на них никакого внимания. У ворот одного дома три француза, толковавшие что то не понимавшим их русским людям, остановили Пьера, спрашивая, не знает ли он по французски?