Революция 1848 года во Франции

Революция 1848 года во Франции (фр. Révolution française de 1848) — буржуазно-демократическая революция во Франции, одна из европейских революций 1848—1849 гг. Задачами революции было установление гражданских прав и свобод. Вылилась 24 февраля 1848 года в отречение от престола некогда либерального короля Луи-Филиппа I и провозглашение Второй республики. В президенты нового государства был избран в дальнейшем ходе революции, после подавления социал-революционного восстания в июне 1848, племянник Наполеона Бонапарта Луи-Наполеон Бонапарт.

Содержание

Предпосылки

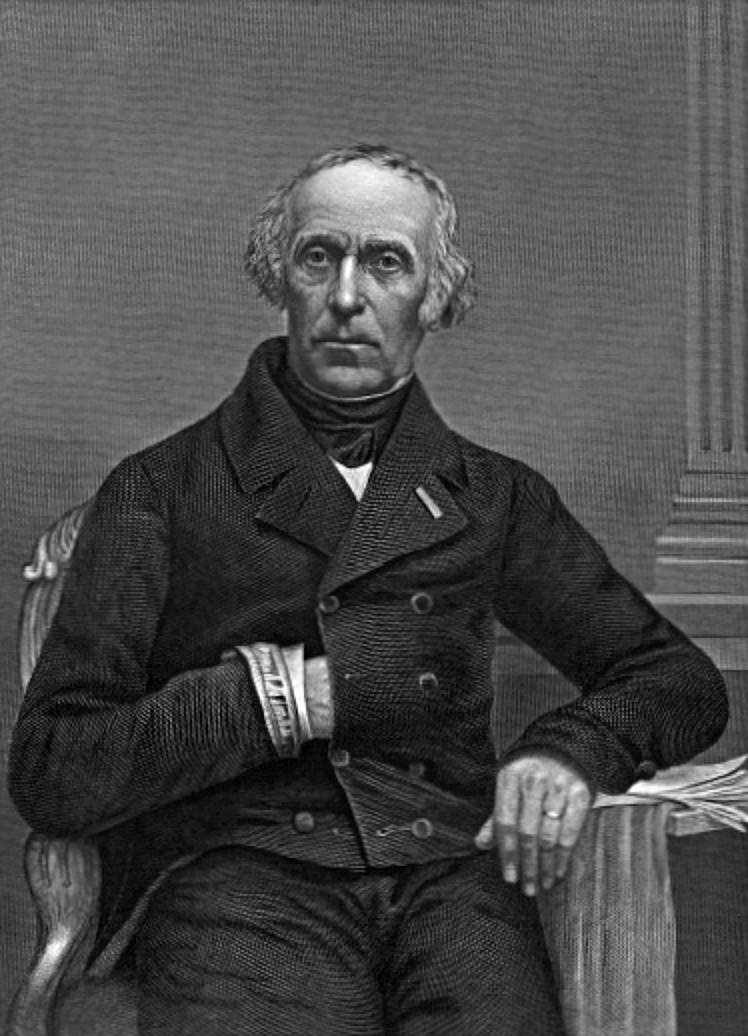

Луи-Филипп пришёл к власти в 1830 году в ходе буржуазно-либеральной Июльской революции, которая свергла реакционный режим Бурбонов в лице Карла X. Восемнадцать лет правления Луи-Филиппа (так называемая Июльская монархия) были характеризованы постепенным отходом от идей либерализма, учащающимися скандалами и возрастающей коррупцией. В конечном итоге Луи-Филипп присоединился к Священному союзу монархов России, Австро-Венгрии и Пруссии.

Хотя среди баррикадных бойцов 1830 года доминировали республиканские лозунги, плодами их победы в конечном итоге овладела не просто буржуазия, и не просто крупная буржуазия, но одна фракция буржуазии: финансовая буржуазия. Слова банкира Лафитта после провозглашения герцога Орлеанского королем: «отныне царствовать будут банкиры!» - оказались пророческими.

К середине 1840-х годов во Франции наметились признаки социального и экономического кризиса. Несмотря на продолжающийся промышленный подъём, участились массовые банкротства, увеличивалось число безработных, постоянно росли цены. В 1845—1847 годах страну постигли тяжёлые неурожаи. «Король-буржуа», «народный король», Луи-Филипп уже не устраивал не только простолюдинов (легенды о его «простоте» и популистские прогулки по Елисейским Полям без охраны с зонтиком под мышкой быстро надоели простому народу), но и буржуазию. Наибольшее недовольство вызвал сложившийся цензовый порядок избирательного права, при котором активным избирательным правом (правом избирать) пользовались те, кто платил 200 франков прямых налогов, а пассивным (правом быть избранным) - 500 франков; всего, таким образом, к 1848 г. насчитывалось 250 тысяч избирателей (из 9,3 миллионов совершеннолетних мужчин — именно столько стало избирателей с введением после революции всеобщего избирательного прав)[1]. Фактически парламент избирала, а тем более избиралась в него, крупная буржуазия. Луи-Филипп покровительствовал своим родственникам и друзьям, погрязшим в финансовых аферах и взятках. Внимание правительства было обращено на денежную аристократию, которой король отдавал большее предпочтение, чем простому народу: на высших чиновников, банкиров, крупных торговцев и промышленников, для которых были созданы самые благоприятные условия в политике и торговле. В интересах финансовой буржуазии государство искусственно поддерживалось на грани банкротства (чрезвычайные государственные расходы при Луи-Филиппе были вдвое выше, чем при ведшем постоянные войны Наполеоне), что предоставляло возможность финансистам давать займы государству на крайне невыгодных для казны условиях. Источником обогащения верхушки буржуазии были также разного рода подряды, особенно железнодорожные, доступ к которым приобретался коррупционным путем, и махинации с ценными бумагами, разорявшие мелких вкладчиков и основанные на знании инсайдерской информации, доступной депутатам, членам правительства и их окружению. Все это вылилось в ряд коррупционных скандалов, особенно в 1847 году, создавших в обществе отношение к правящей группировке как к сплошной шайке воров и уголовников. По выражению Карла Маркса, «Июльская монархия была не чем иным, как акционерной компанией для эксплуатации французского национального богатства; дивиденды её распределялись между министрами, палатами, 240 000 избирателей и их прихвостнями. Луи-Филипп был директором этой компании <...> Эта система представляла собой постоянную угрозу, постоянный ущерб для торговли, промышленности, земледелия, судоходства, для интересов промышленной буржуазии, которая в июльские дни написала на своём знамени gouvernement à bon marché — дешёвое правительство»

Луи-Филипп пришёл к власти в 1830 году в ходе буржуазно-либеральной Июльской революции, которая свергла реакционный режим Бурбонов в лице Карла X. Восемнадцать лет правления Луи-Филиппа (так называемая Июльская монархия) были характеризованы постепенным отходом от идей либерализма, учащающимися скандалами и возрастающей коррупцией. В конечном итоге Луи-Филипп присоединился к Священному союзу монархов России, Австро-Венгрии и Пруссии.

Хотя среди баррикадных бойцов 1830 года доминировали республиканские лозунги, плодами их победы в конечном итоге овладела не просто буржуазия, и не просто крупная буржуазия, но одна фракция буржуазии: финансовая буржуазия. Слова банкира Лафитта после провозглашения герцога Орлеанского королем: «отныне царствовать будут банкиры!» - оказались пророческими.

К середине 1840-х годов во Франции наметились признаки социального и экономического кризиса. Несмотря на продолжающийся промышленный подъём, участились массовые банкротства, увеличивалось число безработных, постоянно росли цены. В 1845—1847 годах страну постигли тяжёлые неурожаи. «Король-буржуа», «народный король», Луи-Филипп уже не устраивал не только простолюдинов (легенды о его «простоте» и популистские прогулки по Елисейским Полям без охраны с зонтиком под мышкой быстро надоели простому народу), но и буржуазию. Наибольшее недовольство вызвал сложившийся цензовый порядок избирательного права, при котором активным избирательным правом (правом избирать) пользовались те, кто платил 200 франков прямых налогов, а пассивным (правом быть избранным) - 500 франков; всего, таким образом, к 1848 г. насчитывалось 250 тысяч избирателей (из 9,3 миллионов совершеннолетних мужчин — именно столько стало избирателей с введением после революции всеобщего избирательного прав)[1]. Фактически парламент избирала, а тем более избиралась в него, крупная буржуазия. Луи-Филипп покровительствовал своим родственникам и друзьям, погрязшим в финансовых аферах и взятках. Внимание правительства было обращено на денежную аристократию, которой король отдавал большее предпочтение, чем простому народу: на высших чиновников, банкиров, крупных торговцев и промышленников, для которых были созданы самые благоприятные условия в политике и торговле. В интересах финансовой буржуазии государство искусственно поддерживалось на грани банкротства (чрезвычайные государственные расходы при Луи-Филиппе были вдвое выше, чем при ведшем постоянные войны Наполеоне), что предоставляло возможность финансистам давать займы государству на крайне невыгодных для казны условиях. Источником обогащения верхушки буржуазии были также разного рода подряды, особенно железнодорожные, доступ к которым приобретался коррупционным путем, и махинации с ценными бумагами, разорявшие мелких вкладчиков и основанные на знании инсайдерской информации, доступной депутатам, членам правительства и их окружению. Все это вылилось в ряд коррупционных скандалов, особенно в 1847 году, создавших в обществе отношение к правящей группировке как к сплошной шайке воров и уголовников. По выражению Карла Маркса, «Июльская монархия была не чем иным, как акционерной компанией для эксплуатации французского национального богатства; дивиденды её распределялись между министрами, палатами, 240 000 избирателей и их прихвостнями. Луи-Филипп был директором этой компании <...> Эта система представляла собой постоянную угрозу, постоянный ущерб для торговли, промышленности, земледелия, судоходства, для интересов промышленной буржуазии, которая в июльские дни написала на своём знамени gouvernement à bon marché — дешёвое правительство»

Все это вызывало нараставшее недовольство Июльским режимом, в котором рабочие сливались со своими хозяевами - представителями промышленной буржуазии, находившейся в оппозиции к царству банкиров. В парламенте, это недовольство приняло вид выступлений так называемой «династической» (орлеанистской) оппозиции - во главе с Адольфом Тьером и Одиллоном Барро. Главным пунктом недовольства буржуазии был крайне высокий избирательный ценз, отсекавший от политической жизни значительную часть этого класса, как и связанных с ним представителей свободных профессий. В результате повсеместно распространилось убеждение, что избирательная система должна быть изменена. В палате депутатов всё чаще звучало требование расширить избирательное право. Интеллигенция требовала предоставления таковых для «талантов» (людей свободных профессий), выдвигались требования понижения ценза, наконец наиболее радикальная партия, во главе с Ледрю-Ролленом (единственным радикальным республиканцем в парламенте), требовала всеобщего избирательного права. Однако король упорно отвергал всякую мысль о политических изменениях. Эти настроения в нём поддерживал самый влиятельный министр последних семи лет его царствования — Франсуа Гизо, ставший в 1847 году во главе кабинета министров. На все требования палаты снизить избирательный ценз он отвечал отказами.

Нет ничего удивительного, что в те годы на жизнь короля было совершено более десяти покушений. Совершали их как члены тайных обществ (например, Фиески из «Общества прав человека» Огюста Бланки, стрелявший в короля 28 июля 1835), так и одиночки, разделявшие идеи радикалов. Уровень ненависти в обществе к правящей монархии стремительно рос. В 1840 году у покушавшегося на жизнь короля, Жоржа Дармеса, устроившегося работать полотером во дворец, спросили на следствии, какова его профессия. «Истребитель тиранов, — гордо ответил он. — Я хотел спасти Францию».

Экономический кризис осени 1847 года ударил как по всем слоям общества, кроме финансовой олигархии - начиная от крупной промышленной буржуазии, и кончая рабочими, обострив общее недовольство существующим положением. К концу 1847 года, на улице в результате кризиса оказались до 700 тысяч рабочих; безработица в таких отраслях, как мебельное дело и строительство, достигла 2/3. Для рабочих кризис был вдвойне невыносим, так как наступил на фоне голода, вызванного неурожаем 1846 г. и картофельной болезнью - в 1847 г. цены на продовольствие подскочили вдвое, дело доходило до голодных бунтов с разгромом хлебных лавок, подавленных войсками. На этом фоне, оргия олигархии банкиров и коррупционеров казалось вдвойне невыносимой.

Общественную атмосферу кануна революции К.Маркс описывает следующим образом: «Не участвовавшие во власти фракции французской буржуазии кричали: «Коррупция!» Народ кричал: «À bas les grands voleurs! À bas les assassins! <Долой крупных воров! Долой убийц!>», когда в 1847 г. на самых высоких подмостках буржуазного общества публично разыгрывались те самые сцены, которые обыкновенно приводят люмпен-пролетариат в притоны разврата, в богадельни и в дома для умалишённых, на скамью подсудимых, на каторгу и на эшафот. Промышленная буржуазия увидела угрозу своим интересам, мелкая буржуазия была полна нравственного негодования, воображение народа было возмущено. Париж был наводнён памфлетами, <...> которые с бо́льшим или меньшим остроумием разоблачали и клеймили господство финансовой аристократии»[2]. Повод к массовому взрыву возмущения не заставил себя ждать.

Оппозиция к 1848 году

Оппозиционные режиму силы делились на: «династическую оппозицию», то есть сторонников Орлеанов, недовольных однако чересчур консервативной линией Гизо; умеренно-республиканскую и радикально-республиканскую оппозицию.

Оппозиционные режиму силы делились на: «династическую оппозицию», то есть сторонников Орлеанов, недовольных однако чересчур консервативной линией Гизо; умеренно-республиканскую и радикально-республиканскую оппозицию.

Лидером династической оппозиции был Одилон Барро, выдвинувший лозунг: «Реформа во избежание революции». К династической оппозиции примкнул со своими сторонниками и Адольф Тьер, в 30-е годы бывший одним из столпов режима, но затем прочно оттесненный более правым Гизо. Показателем кризиса режима было то, что на сторону оппозиции переметнулся известный своей беспринципностью и острым политическим чутьем журналист Эмиль Жирарден, создавший в парламенте фракцию «прогрессивных консерваторов».

Умеренно-республиканская оппозиция группировалась вокруг газеты «Насьональ», редактировавшейся Маррастом; самым известным сотрудником этой газеты был член парламента и поэт Ламартин, к 1848 г. находившийся на пике популярности благодаря как своему парламентскому красноречию, так и недавно изданной им «Истории жирондистов» - апологии этих умеренных буржуазных республиканцев.

Радикально-республиканская оппозиция, или «красные», объединяла собственно мелкобуржуазных радикалов и социалистов, и группировалась вокруг газеты «Реформа» под редакцией Ледрю-Роллена (сам Ледрю-Роллен не был сторонником социализма, но в редакции его газеты состоял и социалист Луи Блан, автор популярной у рабочих брошюры «Организация труда»; писал для нее и Фридрих Энгельс).

Наконец, продолжали существовать остатки республиканских и коммунистических тайных обществ, разгромленных к концу 30-х годов: остатки эти были тесно инфильтрованы полицейскими агентами-провокаторами (что показал в 1847 г. процесс о так называемом «Заговоре с зажигательными бомбами»). Наиболее энергичные деятели тайных обществ, Бланки и Барбес, находились в заключении после восстания 1839 г. Самым крупным из тайных обществ было коммунистическое и бланкистское «Общество времен года», насчитывавшее до 600 человек; во главе его стоял рабочий-механик Альбер.

Свержение монархии

Банкеты реформистов

Движение против режима приняло, по английскому образцу, форму выступлений за избирательную реформу. Оно получило название реформистских банкетов. Чтобы пропагандировать реформы, и при этом обойти строгие запреты союзов и собраний, сначала в Париже, а затем и в крупных провинциальных городах богатые участники реформистского движения устраивали общественные банкеты, число «гостей» которых, слушавших речи выступавших, насчитывало тысячи человек - иными словами, под видом банкетов фактически проходили митинги сторонников реформы. Идея принадлежала Одилону Барро, но идею подхватили республиканцы и затем радикалы, которые также стали организовывать банкеты с участием рабочих и социалистических ораторов, как Луи Блана. Если на банкетах, организованных умеренной оппозицией, требования не выходили далее снижения вдвое избирательного ценза и предоставления избирательных прав «талантам», то на банкетах группы «Реформы» открыто говорили о всеобщем избирательном праве, которое радикалы рассматривали как свою главную цель, а социалисты - как непременное предварительное условие для перестройки общественных отношений. Так, на банкете 7 ноября в Лилле были подняты тосты «за рабочих, за их неотъемлемые права», на что Ледрю-Роллен ответил: «Народ не только достоин представлять себя, но… он и может быть представлен достаточно лишь самим собой». Гизо и король, однако, не видели в этих банкетах серьезной угрозы. «Обогащайтесь, господа, и вы станете избирателями» - издевательски заявил Гизо в парламенте сторонникам реформы[3]. Тем не менее, Гизо принял решение покончить с банкетной кампанией, что в конечном итоге и послужило поводом для взрыва.

Запрет банкета 22 февраля

14 февраля министр внутренних дел Дюшатель запретил банкет, назначенный на 19-е комитетом XII округа (предместье Сен-Марсо), с участием офицеров Национальной гвардии. Организаторы попытались спасти дело, перенеся банкет на 22-е число и в относительно отдаленный уголок Елисейских полей. Банкетная комиссия оспаривала право правительства запрещать частный банкет, 87 депутатов обещали присутствовать на банкете, и назначили встречу с участниками в полдень 22 февраля у церкви св. Магдалины, откуда шествие должно было двинуться к месту банкета. Комиссия призвала национальных гвардейцев явиться на эту встречу в мундирах, но без оружия. При этом организаторы рассчитывали, торжественно явившись к месту банкета и найдя там полицейского с приказом о запрете, выразить формальный протест, разойтись и затем подать апелляцию в кассационный суд. Однако для кабинета дело носило принципиальный характер, так как было связано вопросом о недопущении собраний в любой форме, в том числе и в форме шествия. В результате, 21 февраля в парламенте Дюшатель заявил о полном запрещении банкета, в резких тонах пригрозив организаторам, среди которых было много офицеров национальной гвардии, что в случае неповиновения он применит силу.[4]. Вечером организаторы, после совещания, приняли решение отменить банкет. В ночь на на 22-е было расклеено правительственное объявление о запрете банкета. Но это уже ни на что не могло повлиять: «машина запущена», как выразился в палате Одиллон Барро. Вечером 21 февраля в Париже царило сильное возбуждение, собирались толпы, и П.Анненков вспоминал, что слышал, как какой-то молодой человек сказал: «Париж завтра попытает счастья»[5]. Лидеры умеренной оппозиции были испуганы, ожидая подавления волнений и неизбежных репрессий: Мериме сравнивал их с «всадниками, которые разогнали своих лошадей и не знают, как остановить их». Так же глядели на дело и лидеры радикалов: на совещании, состоявшемся в редакции «Реформы», они приняли решение не участвовать в выступлении, чтобы не доставить властям повода раздавить их партию, и газета напечатала призыв к парижанам оставаться дома. Таким образом, в возможность революции не верил никто из оппозиционных политиков.

Начало восстания

22 февраля с раннего утра толпа народа собралась на площади де ля Маделен, назначенной организаторами банкета местом сбора. Поначалу это были в основном рабочие, затем к ним присоединилось шествие студентов. С появлением студентов толпа приобрела известную организованность и направилась к Бурбонскому дворцу (где заседал парламент) с пением «Марсельезы» и криками: «Долой Гизо! Да здравствует реформа!». Толпа ворвалась в Бурбонский дворец, который в виду раннего часа еще был пуст, затем двинулась на бульвар Капуцинов к зданию Министерства иностранных дел, резиденции Гизо (он, кроме правительства, возглавлял и это министерство); там она была отброшена войсками, но не рассеялась, а направилась в другие точки города. Попытки драгунов и полиции разогнать толпу не возымели успеха. К вечеру толпа разгромила оружейную лавку и местами начала строить баррикады. В 16:00 король издал приказ о вводе в Париж войск и мобилизации Национальной гвардии. Однако, 22 февраля события ещё производили впечатление рядовых для Парижа того времени уличных беспорядков, а никак не начавшейся революции. «Парижане никогда не делают революцию зимой» - сказал по этому поводу Луи-Филипп[6]. В редакции «Реформы» вечером 22 февраля также сошлись на том, «что положение дел не таково, чтобы произвести революцию». Настоящее восстание началось в ночь на 23 февраля, когда баррикадами покрылись рабочие кварталы Парижа (традиционно настроенные республикански). Как подсчитали позднее, в столице возникло более полутора тысяч баррикад. Толпы рабочих врывались в оружейные лавки и завладевали оружием. Луи-Филипп не желал использовать для подавления восстания войска, так как армия была непопулярна и он опасался, что, увидев, что король пошел по стопам Карла Х, Национальная гвардия поддержит восстание и произойдет повторение событий 1830 года. Поэтому он стремился прекратить волнения силами самой Национальной гвардии. Однако национальные гвардейцы, выходцы из буржуазных кварталов и сами сторонники избирательной реформы, наотрез отказались стрелять в народ, а часть их даже перешла на сторону повстанцев. В результате волнения только усиливались. Основными требованиями объединившими всех недовольных парижан, были отставка Гизо и проведение реформ.

Отставка правительства и стрельба на бульваре Капуцинов

Переход Национальной гвардии на сторону повстанцев испугал монарха, и Луи-Филипп в 14 часов 23 февраля принял отставку правительства Гизо и объявил о своём решении сформировать новый кабинет из деятелей династической оппозиции с участием Тьера и Одиллона Барро. Премьером был намечен граф Луи-Матье Мале. Известие об отставке Гизо было встречено с восторгом буржуазно-либеральным крылом движения, которое сочло свои цели достигнутыми и призывало баррикадных бойцов прекратить бои. Республиканцы, основной поддержкой которых были рабочие, а также мелкая буржуазия и студенты, не восприняли этой замены. «Моле или Гизо — это для нас все равно, — говорили они. — Народ баррикад держит в руках оружие и не сложит его до тех пор, пока Луи-Филипп не будет свергнут с своего трона». Тем не менее, успокоение массы буржуазии оставляло республиканцев в изоляции и, в перспективе, грозило обернуть против них Национальную гвардию. Хотя баррикады и не были разобраны, напряжение спало. Более того, народ принялся разоружать деморализованные войска, которые без сопротивления отдавали оружие.

Однако вечером, около 22:30, на бульваре Капуцинов у отеля Вандом, где располагалось Министерство иностранных дел, войска открыли огонь по толпе, что сразу же обрушило ситуацию и привело к взрыву, уничтожившему монархию.

Подробности этого инцидента остаются предметом спора до настоящего времени. Обе стороны обвиняли друг друга: республиканцы военных в неспровоцированном расстреле безоружной толпы, военные утверждали, что стрельба началась после того, как из толпы был сделан пистолетный выстрел по войскам. Вне зависимости от того, кем в реальности был сделан первый выстрел, послуживший сигналом к побоищу - сама ситуация, несомненно, явилась плодом сознательной провокации республиканцев, стремившихся к максимальному обострению положения.

Переход Национальной гвардии на сторону повстанцев испугал монарха, и Луи-Филипп в 14 часов 23 февраля принял отставку правительства Гизо и объявил о своём решении сформировать новый кабинет из деятелей династической оппозиции с участием Тьера и Одиллона Барро. Премьером был намечен граф Луи-Матье Мале. Известие об отставке Гизо было встречено с восторгом буржуазно-либеральным крылом движения, которое сочло свои цели достигнутыми и призывало баррикадных бойцов прекратить бои. Республиканцы, основной поддержкой которых были рабочие, а также мелкая буржуазия и студенты, не восприняли этой замены. «Моле или Гизо — это для нас все равно, — говорили они. — Народ баррикад держит в руках оружие и не сложит его до тех пор, пока Луи-Филипп не будет свергнут с своего трона». Тем не менее, успокоение массы буржуазии оставляло республиканцев в изоляции и, в перспективе, грозило обернуть против них Национальную гвардию. Хотя баррикады и не были разобраны, напряжение спало. Более того, народ принялся разоружать деморализованные войска, которые без сопротивления отдавали оружие.

Однако вечером, около 22:30, на бульваре Капуцинов у отеля Вандом, где располагалось Министерство иностранных дел, войска открыли огонь по толпе, что сразу же обрушило ситуацию и привело к взрыву, уничтожившему монархию.

Подробности этого инцидента остаются предметом спора до настоящего времени. Обе стороны обвиняли друг друга: республиканцы военных в неспровоцированном расстреле безоружной толпы, военные утверждали, что стрельба началась после того, как из толпы был сделан пистолетный выстрел по войскам. Вне зависимости от того, кем в реальности был сделан первый выстрел, послуживший сигналом к побоищу - сама ситуация, несомненно, явилась плодом сознательной провокации республиканцев, стремившихся к максимальному обострению положения.

Толпа с пением и факелами гуляла по улицам, празднуя победу, и в конце концов дошла до угла улицы и бульвара Капуцинов, где в здании Министерства иностранных дел, как полагали, находится Гизо и стала кричать: «Долой Гизо!». Здание охранял батальон 14 линейного пехотного полка, который, защищая его, перекрыл бульвар. Впоследствии лидеры шествия утверждали, что изначально намеревались обойти бульвар Капуцинов, во избежание конфликта с войсками; однако толпа повернула к зданию МИДа. Ответственность за это взял на себя некто Паньер-Лафонтен (Pannier-Lafontaine), бывший военный: по его по собственному признанию, под влиянием чьих-то слов, что не сделано ничего и в результате движение будет задушено, он решил направить толпу к министерству и уговорил двух факелоносцев, задававших направление толпе, изменить маршрут. Когда солдаты перекрыли бульвар, защищая министерство, толпа стала агрессивно напирать на них, пытаясь прорваться к зданию, и пыталась выхватывать ружья; Паньер-Лафонтен и еще несколько национальных гвардейцев, окружили командовавшего батальоном подполковника Куранта, требуя от него, чтобы он отдал приказ войскам расступиться и пропустить толпу. Курант отказал им и отдал приказ примкнуть штыки. В этот момент раздался выстрел, неизвестно кем сделанный. Сержант Джакомони (Giacomoni) показывал, что видел в толпе человека с пистолетом, целившегося в полковника; пуля ранила в лицо рядового Анри, стоявшего недалеко от командира. По другим версиям, выстрел был сделан со стороны солдат, случайно или по недоразумению. Так или иначе, выстрел послужил сигналом, и солдаты, находившиеся в состоянии крайнего нервного напряжении, спонтанно открыли огонь по толпе.[7][8] [9]. Пострадало более 50 человек, из них 16 было убито. Толпа отхлынула с криками: «Измена! Нас убивают!». Вскоре после этого из редакции «Насьоналя» привезли тележку, на нее положили пять трупов и стали возить их по бульварам, освещая факелом, с криками: «Мщение! Убивают народ!». Особенное впечатление производил труп молодой девушки, который показывал толпе, приподнимая, какой-то рабочий.

Толпа разъяренного народа с криками и ругательствами следовала за телегой. На бульварах рубили деревья и переворачивали омнибусы, ставя их в баррикады. Восстание разгорелось с новой силой, теперь уже открыто выдвигался лозунг: «Да здравствует Республика!». Утром на стенах появилось воззвание, составленное в «Реформе» и гласившее: «Луи-Филипп приказал нас убивать, как это сделал Карл X»; пусть он и отправляется вслед за Карлом X».

Толпа с пением и факелами гуляла по улицам, празднуя победу, и в конце концов дошла до угла улицы и бульвара Капуцинов, где в здании Министерства иностранных дел, как полагали, находится Гизо и стала кричать: «Долой Гизо!». Здание охранял батальон 14 линейного пехотного полка, который, защищая его, перекрыл бульвар. Впоследствии лидеры шествия утверждали, что изначально намеревались обойти бульвар Капуцинов, во избежание конфликта с войсками; однако толпа повернула к зданию МИДа. Ответственность за это взял на себя некто Паньер-Лафонтен (Pannier-Lafontaine), бывший военный: по его по собственному признанию, под влиянием чьих-то слов, что не сделано ничего и в результате движение будет задушено, он решил направить толпу к министерству и уговорил двух факелоносцев, задававших направление толпе, изменить маршрут. Когда солдаты перекрыли бульвар, защищая министерство, толпа стала агрессивно напирать на них, пытаясь прорваться к зданию, и пыталась выхватывать ружья; Паньер-Лафонтен и еще несколько национальных гвардейцев, окружили командовавшего батальоном подполковника Куранта, требуя от него, чтобы он отдал приказ войскам расступиться и пропустить толпу. Курант отказал им и отдал приказ примкнуть штыки. В этот момент раздался выстрел, неизвестно кем сделанный. Сержант Джакомони (Giacomoni) показывал, что видел в толпе человека с пистолетом, целившегося в полковника; пуля ранила в лицо рядового Анри, стоявшего недалеко от командира. По другим версиям, выстрел был сделан со стороны солдат, случайно или по недоразумению. Так или иначе, выстрел послужил сигналом, и солдаты, находившиеся в состоянии крайнего нервного напряжении, спонтанно открыли огонь по толпе.[7][8] [9]. Пострадало более 50 человек, из них 16 было убито. Толпа отхлынула с криками: «Измена! Нас убивают!». Вскоре после этого из редакции «Насьоналя» привезли тележку, на нее положили пять трупов и стали возить их по бульварам, освещая факелом, с криками: «Мщение! Убивают народ!». Особенное впечатление производил труп молодой девушки, который показывал толпе, приподнимая, какой-то рабочий.

Толпа разъяренного народа с криками и ругательствами следовала за телегой. На бульварах рубили деревья и переворачивали омнибусы, ставя их в баррикады. Восстание разгорелось с новой силой, теперь уже открыто выдвигался лозунг: «Да здравствует Республика!». Утром на стенах появилось воззвание, составленное в «Реформе» и гласившее: «Луи-Филипп приказал нас убивать, как это сделал Карл X»; пусть он и отправляется вслед за Карлом X».

Отречение

Еще вечером Луи-Филипп назначил президентом правительства вместо Моле более левого Тьера. Утром, он по предложению Тьера наконец согласился распустить Палату депутатов и предложить избирательную реформу. Но было уже поздно, восставшие не были согласны ни на что кроме ликвидации монархии. Именно в тот момент, когда король принимал доклад Тьера и делал распоряжения о «реформах» (около 10 часов утра), повстанцы ворвались на площадь Пале-Рояль, где вступили вступили в бой с гарнизоном поста Шато д’Ор, защищавшего подходы ко дворцу со стороны Пале-Рояля. Этот бой дал королю некоторое время, в течение которого он сначала назначил вместо Тьера еще более левого Одилона Барро, одного из главных ораторов реформистских банкетов, а затем по настоянию семьи, понимавшей, что и это не может спасти ситуацию, подписал отречение. Король отрекся в пользу своего внука, 9-летнего Луи-Филиппа, графа Парижского, при регентстве его матери Елены, герцогини Орлеанской. После этого он сел в дешевый фиакр, запряженный единственной лошадью, и под эскортом кирасир выехал в Сен-Клу. Это произошло около 12:00. К тому времени народ взял и сжег казарму Шато д'Ор и вскоре ворвались в Тюильри; королевский трон был вынесен на площадь Бастилии и торжественно сожжен. Король с семьей бежал в Англию подобно Карлу Х, таким образом буквально исполнив пожелания восставших.

Еще вечером Луи-Филипп назначил президентом правительства вместо Моле более левого Тьера. Утром, он по предложению Тьера наконец согласился распустить Палату депутатов и предложить избирательную реформу. Но было уже поздно, восставшие не были согласны ни на что кроме ликвидации монархии. Именно в тот момент, когда король принимал доклад Тьера и делал распоряжения о «реформах» (около 10 часов утра), повстанцы ворвались на площадь Пале-Рояль, где вступили вступили в бой с гарнизоном поста Шато д’Ор, защищавшего подходы ко дворцу со стороны Пале-Рояля. Этот бой дал королю некоторое время, в течение которого он сначала назначил вместо Тьера еще более левого Одилона Барро, одного из главных ораторов реформистских банкетов, а затем по настоянию семьи, понимавшей, что и это не может спасти ситуацию, подписал отречение. Король отрекся в пользу своего внука, 9-летнего Луи-Филиппа, графа Парижского, при регентстве его матери Елены, герцогини Орлеанской. После этого он сел в дешевый фиакр, запряженный единственной лошадью, и под эскортом кирасир выехал в Сен-Клу. Это произошло около 12:00. К тому времени народ взял и сжег казарму Шато д'Ор и вскоре ворвались в Тюильри; королевский трон был вынесен на площадь Бастилии и торжественно сожжен. Король с семьей бежал в Англию подобно Карлу Х, таким образом буквально исполнив пожелания восставших.

Временное правительство

Сразу же после отречения короля, герцогиня Орлеанская с малолетним графом Парижским явилась в Бурбонский дворец (место заседания палаты депутатов). Орлеанистское большинство приняло их стоя и было готово провозгласить графа Парижского королем, но под давлением толпы, заполнившей Бурбонский дворец, колебалось; начались дебаты. В это время палату заполнила новая толпа вооруженного народа, с криками: «Отречение!» «Долой палату! Не нужно депутатов! Вон бессовестных торгашей, да здравствует республика!» Самый радикальный из депутатов, Ледрю-Роллен, потребовал создания Временного правительства, его поддержал Ламартин. В результате большинство депутатов разбежалось, оставшееся меньшинство вместе с заполнившим дворец народом одобрило список правительства, которой был составлен в редакции газеты «Насьональ». Правительство возглавил Ламартин.

В то же время радикальные республиканцы и социалисты собрались в редакции «Реформы» и составили свой список. Это список в целом совпадавший со списком «Насьоналя», но с прибавлением нескольких человек, в том числе Луи Блана и лидера тайного «Общества времен года», коммуниста Альбера. Следуя революционной традиции, они отправились в Ратушу и провозгласили там новое правительство. Вслед за тем, в Ратушу явилось из Бурбонского дворца и правительство «Насьоналя». В результате между группами «Насьоналя» и «Реформы» было достигнуто соглашение: список «Насьоналя» был расширено четырьмя новыми министрами, включая Луи Блана и Альбера, ставшими министрами без портфеля, и Ледрю-Роллена, получившего пост министра внутренних дел, и осталось в Ратуше. Пост префекта парижской полиции был утвержден за другим соратником Ледрю-Роллена, Коссидьером, который ранее добыл его явочным порядком: он попросту явился в префектуру в окружении вооруженных республиканцев - его товарищей по тайному обществу и объявил себя префектом. Примыкавший к кругу «Реформы» знаменитый физик и астроном Франсуа Араго, бывший депутатом парламента, получил в новом правительстве должности военного и морского министра (в списке Ледрю-Роллена он намечался министром почт).

Сразу же после отречения короля, герцогиня Орлеанская с малолетним графом Парижским явилась в Бурбонский дворец (место заседания палаты депутатов). Орлеанистское большинство приняло их стоя и было готово провозгласить графа Парижского королем, но под давлением толпы, заполнившей Бурбонский дворец, колебалось; начались дебаты. В это время палату заполнила новая толпа вооруженного народа, с криками: «Отречение!» «Долой палату! Не нужно депутатов! Вон бессовестных торгашей, да здравствует республика!» Самый радикальный из депутатов, Ледрю-Роллен, потребовал создания Временного правительства, его поддержал Ламартин. В результате большинство депутатов разбежалось, оставшееся меньшинство вместе с заполнившим дворец народом одобрило список правительства, которой был составлен в редакции газеты «Насьональ». Правительство возглавил Ламартин.

В то же время радикальные республиканцы и социалисты собрались в редакции «Реформы» и составили свой список. Это список в целом совпадавший со списком «Насьоналя», но с прибавлением нескольких человек, в том числе Луи Блана и лидера тайного «Общества времен года», коммуниста Альбера. Следуя революционной традиции, они отправились в Ратушу и провозгласили там новое правительство. Вслед за тем, в Ратушу явилось из Бурбонского дворца и правительство «Насьоналя». В результате между группами «Насьоналя» и «Реформы» было достигнуто соглашение: список «Насьоналя» был расширено четырьмя новыми министрами, включая Луи Блана и Альбера, ставшими министрами без портфеля, и Ледрю-Роллена, получившего пост министра внутренних дел, и осталось в Ратуше. Пост префекта парижской полиции был утвержден за другим соратником Ледрю-Роллена, Коссидьером, который ранее добыл его явочным порядком: он попросту явился в префектуру в окружении вооруженных республиканцев - его товарищей по тайному обществу и объявил себя префектом. Примыкавший к кругу «Реформы» знаменитый физик и астроном Франсуа Араго, бывший депутатом парламента, получил в новом правительстве должности военного и морского министра (в списке Ледрю-Роллена он намечался министром почт).

Умеренные республиканцы во главе с Ламартином и тем более бывшие в правительстве представители «династической оппозиции» не желали провозглашать республику, утверждая, что этот вопрос вправе решать только вся нация. Однако утром 25 февраля Ратушу заполнила массовая демонстрация во главе с врачом Распайлем (коммунистом), который дал правительство 2 часа на провозглашение Республики, пообещав, в противном случае, вернуться во главе 200 тысяч парижан и произвести новую революцию. Республика была немедленно провозглашена. Однако требование о замене трехцветного знамени (дискредитировавшего себя в глазах рабочих Парижа за годы Луи-Филиппа) знаменем красным Ламартину удалось отразить: в качестве компромисса, было решено прибавить на древко красную розетку. Чтобы успокоить массы провинциальной буржуазии, для которой слово «республика» было связано с воспоминаниями о якобинском терроре, правительство отменило смертную казнь. Выборы Учредительного собрания были запланированы на 23 апреля. В рамках подготовки к этим выборам, правительство провело два важных преобразования. Декретом от 4 марта было введено всеобщее избирательное право для мужчин, достигших 21 года. В тот момент столь широкого права голоса не было ни в одной стране мира, даже в Англии, считавшей себя родиной демократических свобод. При этом, однако, Временное правительство оттолкнуло от себя крестьянство. Франция в целом спокойно приняла известие о произошедшей революции и его комиссаров, назначенных в департаменты Ледрю-Ролленом на место орлеанистских префектов. Главной проблемой нового правительства явилась проблема финансового дефицита - так как финансовая олигархия более не желала кредитовать правительство, а обложить крупную буржуазию принудительным сбором или конфисковать имения Орлеанов, как предлагали радикалы, правительство принципиально не желало. В результате, по инициативе Гарнье-Пажеса (министр финансов, очень умеренный республиканец круга «Насьоналя» и крупный финансист), было решено покрыть дефицит за счет крестьян, единовременно, на год, увеличив на 45 % (45 сантимов на каждый франк) все 4 прямых налога. При этом рабочих уверяли, что налог падает на крупных землевладельцев-аристократов и возмещает казне выплаченный им Бурбонами знаменитый миллиард франков (как компенсация за потери в Революцию), крестьянам же объясняли, что налог введен из-за прихотей рабочих и расходов на социалистические эксперименты с «национальными мастерскими». «45-сантимный налог» вызывал в крестьянах ненависть к республике и активизировало никогда не угасавшие у них бонапартистские симпатии (эпоха Империи вспоминалась ими как золотой век). Сбор налога привел летом 1848 г. к массовым крестьянским волнениям.

- Alphonse-Marie-Louis de Prat de Lamartine.jpg

Ламартин

- Garnier-Pagès 1869.jpg

Гарнье-Пажес

- François Arago.jpg

Араго

- Ledru-Rollin 1848.JPG

Ледрю-Роллен

- Caussidière 1848.JPG

Коссидьер

- Louis Blanc b Carjat 1848.jpg

Луи Блан

- Albert par Lechard.JPG

Альбер

Борьба социалистов и буржуазных республиканцев

Идея «социальной республики»

Как оказалось, рабочие и буржуазные республиканцы по-разному понимают саму республику. У рабочих, идея республики соединялась с представлением не только о равенстве и всеобщем избирательном праве, но и о социальной справедливости и ликвидации нищеты, которую эта республика должна обеспечить. Эта идея выразилась в лозунге: «Да здравствует республика, демократическая и социальная!».

Особой популярностью пользовались у рабочих идеи Луи Блана об «организации труда». В одноименной брошюре Луи Блан развивал мысль, что всякий должен иметь «право на труд» и что государство обязано обеспечить гражданам это право, организуя и поддерживая рабочие ассоциации - «национальные мастерские», весь доход от которых (за вычетом необходимого для производства) принадлежал бы работающим в них. 25 февраля большая манифестация рабочих явилась в Ратушу со знаменами, на которых было написано: «Организация труда!» — и потребовало немедленного учреждения министерства прогресса. Из правительства это требование поддержал только Блан. Однако, под давлением рабочих, Временное правительство приняло свои первые декреты с расплывчато-социалистическими декларациями, обещая «гарантировать рабочему его существование трудом», «обеспечить работу для всех граждан», и признавая за рабочими право и необходимость «ассоциироваться между собой, чтобы пользоваться законными плодами своего труда». Вместо Министерства прогресса, правительство постановило учредить «правительственную комиссию для трудящихся», которая должна была разрабатывать меры по улучшению положения рабочего класса. Для комиссии отводился Люксембургский дворец, отчего она и получила название «Люксембургской комиссии». Этим шагом Временно правительство удалило из Ратуши опасные для него элементы, представлявшие рабочие предместья Парижа. Люксембургская комиссия, кроме разработки проектов решения рабочего вопроса, выступала также как согласительная комиссия в конфликтах между рабочими и работодателями (Луи Блан был последовательным сторонником классового компромисса, что заставило его осудить рабочие восстания как в июне 1848 г., так и впоследствии во время Коммуны). Были приняты декреты о сокращении на 1 час рабочего дня (до 10 часов в Париже и до 11 часов в провинции), о снижении цен на хлеб, о предоставлении рабочим ассоциациям миллиона франков, оставшегося от цивильного листа Луи-Филиппа, о возврате из ломбардов заложенных бедняками предметов первой необходимости, о приеме рабочих в национальную гвардию. Были созданы 24 батальона «мобильной гвардии» (так называемые «мобили»), в основном из маргинализованной рабочей молодежи 15-20 лет, на жалованьи 1,5 франка в день; впоследствии она послужила ударной силой правительства при подавлении рабочих восстаний.

Как оказалось, рабочие и буржуазные республиканцы по-разному понимают саму республику. У рабочих, идея республики соединялась с представлением не только о равенстве и всеобщем избирательном праве, но и о социальной справедливости и ликвидации нищеты, которую эта республика должна обеспечить. Эта идея выразилась в лозунге: «Да здравствует республика, демократическая и социальная!».

Особой популярностью пользовались у рабочих идеи Луи Блана об «организации труда». В одноименной брошюре Луи Блан развивал мысль, что всякий должен иметь «право на труд» и что государство обязано обеспечить гражданам это право, организуя и поддерживая рабочие ассоциации - «национальные мастерские», весь доход от которых (за вычетом необходимого для производства) принадлежал бы работающим в них. 25 февраля большая манифестация рабочих явилась в Ратушу со знаменами, на которых было написано: «Организация труда!» — и потребовало немедленного учреждения министерства прогресса. Из правительства это требование поддержал только Блан. Однако, под давлением рабочих, Временное правительство приняло свои первые декреты с расплывчато-социалистическими декларациями, обещая «гарантировать рабочему его существование трудом», «обеспечить работу для всех граждан», и признавая за рабочими право и необходимость «ассоциироваться между собой, чтобы пользоваться законными плодами своего труда». Вместо Министерства прогресса, правительство постановило учредить «правительственную комиссию для трудящихся», которая должна была разрабатывать меры по улучшению положения рабочего класса. Для комиссии отводился Люксембургский дворец, отчего она и получила название «Люксембургской комиссии». Этим шагом Временно правительство удалило из Ратуши опасные для него элементы, представлявшие рабочие предместья Парижа. Люксембургская комиссия, кроме разработки проектов решения рабочего вопроса, выступала также как согласительная комиссия в конфликтах между рабочими и работодателями (Луи Блан был последовательным сторонником классового компромисса, что заставило его осудить рабочие восстания как в июне 1848 г., так и впоследствии во время Коммуны). Были приняты декреты о сокращении на 1 час рабочего дня (до 10 часов в Париже и до 11 часов в провинции), о снижении цен на хлеб, о предоставлении рабочим ассоциациям миллиона франков, оставшегося от цивильного листа Луи-Филиппа, о возврате из ломбардов заложенных бедняками предметов первой необходимости, о приеме рабочих в национальную гвардию. Были созданы 24 батальона «мобильной гвардии» (так называемые «мобили»), в основном из маргинализованной рабочей молодежи 15-20 лет, на жалованьи 1,5 франка в день; впоследствии она послужила ударной силой правительства при подавлении рабочих восстаний.

Декретом от 26 февраля для безработных были введены «Национальные мастерские», внешне — во исполнение идей Луи Блана. Фактически же они были организованы с целью дискредитировать эти идеи в глазах рабочих, в чём открыто признавался руководивший ими министр торговли Мари: по словам Мари, этот проект «докажет самим рабочим всю пустоту и фальшь нежизненных теорий».

В мастерских рабочие, организованные по военному образцу, занимались исключительно неквалифицированной работой (в основном работой землекопов), получая за это 2 франка в день. Хотя мастерские ввели лишь в нескольких крупных городах, вскоре в них трудилось уже больше 100 тыс. человек. Со временем правительство, под предлогом обременительности экономически неэффективных мастерских, снизило оплату до 1,5 франка в день, а затем сократило число рабочих дней до двух в неделю. За остальные пять дней работники мастерских получали по франку.

События 16 апреля

16 апреля толпа рабочих в 40 тысяч человек собралась на Марсовом поле, чтобы обсудить выборы в Генеральный штаб Национальной гвардии, и оттуда двинулась к Ратуше с требованиями: «Народ требует демократической республики, уничтожения эксплуатации человека человеком и организации труда посредством ассоциации». Демонстрация была организована клубами и членами Люксембургской комиссии, стремившимися изгнать из правительства орлеанистов (членов «династической оппозиции») и добиться отсрочки выборов в Учредительное собрание, так как, по их мнению (вполне оправдавшемуся событиями), при поспешных выборах без предварительной долговременной республиканской агитации, в провинции победят консервативные силы. В буржуазных кварталах Парижа разнесся слух, что социалисты хотят произвести переворот, ликвидировать Временное правительство и поставить у власти коммунистическое правительство из Луи Блана, Бланки, Кабе и Распайля. Министр внутренних дел Ледрю-Роллен, который ранее сам договаривался со своими товарищами по «Реформе» Луи Бланом и префектом полиции Коссидьером об использовании рабочей демонстрации для изгнания из правительства орлеанистов, после колебаний встал на сторону правительства против социалистов и приказал бить сбор Национальной гвардии. Национальные гвардейцы вышли к Ратуше с оружием в руках и криками: «долой коммунистов!». Демонстрация окончилась безрезультатно, а позиции социалистов в правительстве были полностью подорваны.

События 15 мая

23 апреля прошли выборы в Учредительное собрание. Выборы сопровождались рабочими выступлениями. В Руане произошло вооруженное восстание: рабочие обвинили власти в подтасовке выборов, в результате чего не прошли их кандидаты, зато прошло несколько крайне антисоциалистически настроенных капиталистов. В результате столкновений между рабочими и правительственными силами (войсками и национальной гвардией) было убито и ранено около 100 рабочих, включая женщин и детей. В Лиможе рабочие, также обвинившие власти в подтасовке выборов, захватили префектуру и создали комитет, который управлял городом на протяжении двух недель.

4 мая открылось Учредительное собрание. В нём из 880 мест 500 принадлежало буржуазным республиканцам (то есть направлению «Насьональ»), 80 представителям радикальной демократии (то есть направлению «Реформы») и 300 монархистам (в основном орлеантистам). Для руководство исполнительной властью Собрание избрало Исполнительную комиссию из пяти членов (Араго, Гарнье-Пажес, Мари, Ламартин и Ледрю-Роллен) под председательством Араго - все люди «Насьоналя» и «Реформы», достаточно враждебные социалистам (хотя рабочие, по инерции, первое время еще возлагали надежды на Ледрю-Роллена). Собрание резко негативно относилось к парижским рабочим и их социалистическим претензиям; рабочие платили ему взаимностью. 15 мая против Собрания была проведена 150-тысячная демонстрация, к которой примкнули вооруженные национальные гвардейцы. Лозунгом демонстрации было вооруженное выступление в поддержку Польши (в это время начались волнения в прусской и австрийской частях Польши). Демонстранты ворвались в Бурбонский дворец, где заседало собрание, и поначалу действительно требовали вооруженной поддержки поляков. Однако затем на трибуну поднялся рабочий-кожевенник Юбер (освобожденный из заключения, где он пребывал за участие в заговоре против Луи-Филиппа) и крикнул: «Именем народа, объявляю Национальное собрание распущенным!». Было провозглашено новое правительство, из социалистических и радикальных лидеров (Барбес, Бланки, а также Альбер и Луи-Блан, несмотря на их протесты). Одновременно толпа захватила Ратушу. Однако сбежавшаяся национальная гвардия освободила правительственные здания и арестовала Альбера и Барбеса; Луи Блан эмигрировал, как и Юбер, заочно приговоренный к ссылке в колонии. Это авантюристическое выступление в итоге обезглавило рабочее движение; существует версия, что Юбер был полицейским провокатором[1][10].

23 апреля прошли выборы в Учредительное собрание. Выборы сопровождались рабочими выступлениями. В Руане произошло вооруженное восстание: рабочие обвинили власти в подтасовке выборов, в результате чего не прошли их кандидаты, зато прошло несколько крайне антисоциалистически настроенных капиталистов. В результате столкновений между рабочими и правительственными силами (войсками и национальной гвардией) было убито и ранено около 100 рабочих, включая женщин и детей. В Лиможе рабочие, также обвинившие власти в подтасовке выборов, захватили префектуру и создали комитет, который управлял городом на протяжении двух недель.

4 мая открылось Учредительное собрание. В нём из 880 мест 500 принадлежало буржуазным республиканцам (то есть направлению «Насьональ»), 80 представителям радикальной демократии (то есть направлению «Реформы») и 300 монархистам (в основном орлеантистам). Для руководство исполнительной властью Собрание избрало Исполнительную комиссию из пяти членов (Араго, Гарнье-Пажес, Мари, Ламартин и Ледрю-Роллен) под председательством Араго - все люди «Насьоналя» и «Реформы», достаточно враждебные социалистам (хотя рабочие, по инерции, первое время еще возлагали надежды на Ледрю-Роллена). Собрание резко негативно относилось к парижским рабочим и их социалистическим претензиям; рабочие платили ему взаимностью. 15 мая против Собрания была проведена 150-тысячная демонстрация, к которой примкнули вооруженные национальные гвардейцы. Лозунгом демонстрации было вооруженное выступление в поддержку Польши (в это время начались волнения в прусской и австрийской частях Польши). Демонстранты ворвались в Бурбонский дворец, где заседало собрание, и поначалу действительно требовали вооруженной поддержки поляков. Однако затем на трибуну поднялся рабочий-кожевенник Юбер (освобожденный из заключения, где он пребывал за участие в заговоре против Луи-Филиппа) и крикнул: «Именем народа, объявляю Национальное собрание распущенным!». Было провозглашено новое правительство, из социалистических и радикальных лидеров (Барбес, Бланки, а также Альбер и Луи-Блан, несмотря на их протесты). Одновременно толпа захватила Ратушу. Однако сбежавшаяся национальная гвардия освободила правительственные здания и арестовала Альбера и Барбеса; Луи Блан эмигрировал, как и Юбер, заочно приговоренный к ссылке в колонии. Это авантюристическое выступление в итоге обезглавило рабочее движение; существует версия, что Юбер был полицейским провокатором[1][10].

Июньское восстание

Собрание твердо решило уничтожить Национальные мастерские и создало с этой целью комиссию, во главе которой встал легитимист-клерикал Фаллу. В соответствии с докладом этой комиссии, 21 июня министр общественных работ объявил о закрытии мастерских, пригласив оставшихся без работы мужчин в возрасте 18—25 лет было предложено вступить в армию, остальных — отправиться на земляные работы в провинцию.

Утром 22 июня на площади Бастилии состоялась большая сходка рабочих, на которой рабочий Пюжиль произнес речь, призывавшую к восстанию. Рабочие опустились на колени со словами «Свобода или смерть»! После этого рабочие кварталы покрылись баррикадами: всего было построено до 450 баррикад. Лозунгами восставших было: «Хлеба или свинца! Свинца или работы! Жить, работая, или умереть, сражаясь! Да здравствует демократическая и социальная республика! Долой эксплуатацию человека человеком!». Всего количество восставших превысило 40 тыся человек.

23 июня Учредительное собрание приняло закон о роспуске национальных мастерских в трехдневный срок, объявило осадное положение и вручило диктаторскую власть военному министру, известному своей храбростью и вместе с тем жестокостью в Алжире генералу Луи-Эжену Кавеньяку. Исполнительная комиссия подала в отставку. Кавеньяк по телеграфу вызвал подкрепления и артиллерию из провинции. Активное участие в организации подавления восстания принимал и Ледрю-Роллен.

Однако поначалу Кавеньяк не мог достичь успеха; наборот, рабочие перешли в наступление и 24 июня возникла угроза захвата ими Ратуши. Однако к вечеру этого дня был достигнут перелом в пользу правительственных сил, овладевших предместьями Пуассоньер и Сен-Дени и кварталом Пантеона, 25-го июня Кавеньяк активно продолжил наступление на восставших и взял предместье Сен-Марсо, окружив рабочих в их последнем оплоте — Сент-Антуанском предместье; к вечеру 26-го там пали последние баррикады. В боях и в результате внесудебных казней погибло до 11 тысяч тысяч человек; 25 тысяч было арестовано, из них 11 тысяч оставлено под арестом. В конечном итоге, после рассмотрения их дел военными комиссиями было освобождено около 6 тысяч человек и отправлено в ссылку в заморские департаменты около 4 тысяч; лица, признанные вожаками, подстрекателями и зачинщинками, предстали перед военными трибуналами и были приговорены к каторге и большим срокам заключения. Среди жертв боев был и парижский архиепископ Аффр, убитый 25 июня на площади Бастилии в Сент-Антуанском предместье, где он пытался уговаривать восставших (обе стороны обвиняли друг друга в его убийстве; как утверждалось, он был убит выстрелом в спину из дома, занятого солдатами национальными гвардейцами. Однако, убийство в предместье Жантильи генерала Брюа, вступившего в переговоры с восставшими, определенно на совести восставших[11]).

Июньское восстание не имело конкретной цели, если не считать требований вновь открыть Национальные мастерские, освободить радикалов, арестованных 15 мая, учредить «демократическую и социальную республику». Фактически оно было актом отчаяния, реакцией на провокацию буржуазного правительства и обреченной попыткой отстоять февральские завоевания. Лишенные политических лидеров, находившихся после 15 мая в тюрьме или в изгнании, рабочие больше не претендовали на свержение существующей власти. Руководство борьбой осуществляли люди, являвшиеся лидерами среднего звена: «бригадиры» и «делегаты» национальных мастерских, деятели политических клубов, командиры отрядов национальной гвардии.

Установление Второй республики

После разгрома июньского восстания, началась реакция. Осадное положение — а фактически военная диктатура Кавеньяка — сохранялось. Клубы были поставлены под строгий контроль полиции, для газет введены крупные денежные залоги, пролетарские батальоны Национальной гвардии разоружены; на посты военного министра и министра внутренних дел назначены орлеанисты генерал Ламорисьер и Дюфор. Но всеобщее избирательное право сохранилось, и это позволило провести в декабре 1848 года всенародные президентские выборы. Новая конституция наделяла президента широкими полномочиями по американскому образцу: буржуазия надеялась найти в сильной президентской власти опору против новых выступлений низов.

Совершенно несомненным будущим президентом Франции считался генерал Кавеньяк, вокруг которого, казалось, сплотились все силы «порядка»; таким образом, будущее представлялось как конституционно оформленное продолжение военной диктатуры буржуазных республиканцев, или «синих» (так их называли в противоположность «красным» и «белым»), которая установилась после июньских дней. Радикалы, объединившиеся в Собрании в группу, взявшую освященное Великой революцией название «Горы» (группа «монтаньяров»), выставили Ледрю-Роллена, который казался основным, но безнадежным соперником Кавеньяка. Наконец, социалисты, которые не могли простить Ледрю-Роллену предательства в июньские дни, демонстративно выставили находящегося в тюрьме Распайля. Баллотировался также Ламартин.

Однако эти карты смешало появление на сцене политического авантюриста с громким именем - принца Луи-Наполеона Бонапарта, племянника императора Наполеона, также выставившего свою кандидатуру. Ему обещали свою поддержку представители так называемой «партии порядка» в лице «комитета улицы Пуатье», объединявшего лидеров легитимистов (Беррье), орлеанистов (Тьер) и клерикалов (Монталамбер): убежденный республиканец Кавеньяк казался для них недостаточно консервативен. Эта партия пользовалась нарастающей поддержкой у буржуазии, испуганной рабочим движением и стремительно правевшей. За племянника Наполеона, широко прибегавшего к социальной демагогии, отдали свои голоса также многие рабочие - это было протестное голосование в пику июньским победителям. Голосовала за него и мелкая буржуазия, разочарованная господством крупной и находившаяся под влиянием «наполеоновского мифа». Но решили дело голоса крестьян, ненавидевших республиканцев за 45-сантимный налог и вспоминавших эпоху Империи как свой «золотой век» - обстоятельство, которое совершенно не учитывали политики и журналисты в городах.

В результате, на состоявшихся 10 декабря выборах за Луи-Наполеона проголосовало 3/4 всех избирателей (5.434 тыс. голосов от 7.300 тыс., участвовавших в голосовании). Огромная власть, которую буржуазные республиканцы предназначали для себя, оказалась в руках политического авантюриста, который в конечном итоге покончил с Республикой, произведя в 1851 году военный переворот и год спустя короновавшись императором.

[12]

После разгрома июньского восстания, началась реакция. Осадное положение — а фактически военная диктатура Кавеньяка — сохранялось. Клубы были поставлены под строгий контроль полиции, для газет введены крупные денежные залоги, пролетарские батальоны Национальной гвардии разоружены; на посты военного министра и министра внутренних дел назначены орлеанисты генерал Ламорисьер и Дюфор. Но всеобщее избирательное право сохранилось, и это позволило провести в декабре 1848 года всенародные президентские выборы. Новая конституция наделяла президента широкими полномочиями по американскому образцу: буржуазия надеялась найти в сильной президентской власти опору против новых выступлений низов.

Совершенно несомненным будущим президентом Франции считался генерал Кавеньяк, вокруг которого, казалось, сплотились все силы «порядка»; таким образом, будущее представлялось как конституционно оформленное продолжение военной диктатуры буржуазных республиканцев, или «синих» (так их называли в противоположность «красным» и «белым»), которая установилась после июньских дней. Радикалы, объединившиеся в Собрании в группу, взявшую освященное Великой революцией название «Горы» (группа «монтаньяров»), выставили Ледрю-Роллена, который казался основным, но безнадежным соперником Кавеньяка. Наконец, социалисты, которые не могли простить Ледрю-Роллену предательства в июньские дни, демонстративно выставили находящегося в тюрьме Распайля. Баллотировался также Ламартин.

Однако эти карты смешало появление на сцене политического авантюриста с громким именем - принца Луи-Наполеона Бонапарта, племянника императора Наполеона, также выставившего свою кандидатуру. Ему обещали свою поддержку представители так называемой «партии порядка» в лице «комитета улицы Пуатье», объединявшего лидеров легитимистов (Беррье), орлеанистов (Тьер) и клерикалов (Монталамбер): убежденный республиканец Кавеньяк казался для них недостаточно консервативен. Эта партия пользовалась нарастающей поддержкой у буржуазии, испуганной рабочим движением и стремительно правевшей. За племянника Наполеона, широко прибегавшего к социальной демагогии, отдали свои голоса также многие рабочие - это было протестное голосование в пику июньским победителям. Голосовала за него и мелкая буржуазия, разочарованная господством крупной и находившаяся под влиянием «наполеоновского мифа». Но решили дело голоса крестьян, ненавидевших республиканцев за 45-сантимный налог и вспоминавших эпоху Империи как свой «золотой век» - обстоятельство, которое совершенно не учитывали политики и журналисты в городах.

В результате, на состоявшихся 10 декабря выборах за Луи-Наполеона проголосовало 3/4 всех избирателей (5.434 тыс. голосов от 7.300 тыс., участвовавших в голосовании). Огромная власть, которую буржуазные республиканцы предназначали для себя, оказалась в руках политического авантюриста, который в конечном итоге покончил с Республикой, произведя в 1851 году военный переворот и год спустя короновавшись императором.

[12]

- Napoleon III 1848.jpg

Принц Луи-Наполеон. 5.434 тыс. голосов

- Cavaignac par A. Rousseau.JPG

Кавеньяк.1.448 тыс. голосов

- Ошибка создания миниатюры: Файл не найден

Ледрю-Роллен. 370 тыс. голосов.

- Francois-Vincent Raspail.jpg

Распайль. 36 тыс. голосов

- Lamartine par A. Rousseau.JPG

Ламартин. 8 тыс. голосов

Общеевропейский контекст Февральской революции

События во Франции стали искрой, воспламенившей либеральные восстания во многих государствах Европы, в особенности в странах Германского союза, а также в Италии и Венгрии (восставшей против власти Австрии). Все они имели общеевропейское измерение и разделяли буржуазно-либеральные цели; в странах за пределами Франции эти цели были связаны с набиравшим силу национализмом и национальными (освободительными и объединительными) движениями, отчего это общеевропейское восстание получило имя «весны народов». Ко всем этим революциям, включая революцию во Франции, можно применить собирательное название Революции 1848—1849 годов, не упуская при этом из вида, что в отдельных странах эти события развивались по-разному и имели разные последствия.

Напишите отзыв о статье "Революция 1848 года во Франции"

Примечания

- ↑ 1 2 [krotov.info/history/19/56/laviss_30.htm Лависс, Рембо. История XIX века. Том 5, часть 1. М., 1938]

- ↑ [www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Klass/index.html Маркс, Карл. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 годы]

- ↑ [historic.ru/books/item/f00/s00/z0000036/st174.shtml Всемирная история, т. 6.]

- ↑ [bookz.ru/authors/konstantin-rijov/monarhi2/page-20-monarhi2.html Константин Рыжов. Все монархи мира. Западная Европа. Энциклопедия]

- ↑ [az.lib.ru/a/annenkow_p_w/text_0050.shtml П.Анненков. Февраль и март 1848 года в Париже]//Парижские письма

- ↑ [chrisagde.free.fr/histemprestrep/revolution1848a.htm La Fusillade Du Boulevard Des Capucines]

- ↑ [chrisagde.free.fr/histemprestrep/revolution1848a.htm La fousillable de boulevard des Capucines]

- ↑ [armandsaintjust.wordpress.com/2010/07/15/la-chute-de-la-monarchie-de-juillet-en-france-la-fusillade-du-boulevard-des-capucines-le-23-fevrier-1848/ Armand St Just. La chute de la monarchie de juillet en France: la fusillade du boulevard des Capucines (le 23 février 1848)]

- ↑ [books.google.ru/books?id=k-YWBQAAQBAJ&pg=PA52&lpg=PA52&dq=Pannier-Lafontaine&source=bl&ots=0W7l1Nukfx&sig=IzdgLgjdxEobt5usuM2pOft54WM&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj_qovrkezOAhVDLhoKHYQjA0sQ6AEIGzAA#v=onepage&q=Pannier-Lafontaine&f=false Mike Rapport. 1848: Year of Revolution, NY, 2008, p.52]ISNB 978-0-465-02087-6

- ↑ История Франции, т.2, М., Наука, 1972, стр. 299 слл.

- ↑ История Франции, т.2, М., Наука, 1972, стр. 302

- ↑ Эритье Л. (фр. Louis Heritier) [vive-liberta.diary.ru/p75800170.htm История французской революции 1848 г. и Второй Республики]. Перевод с немецкаго Гинзбурга. Спб., типография т-ва «Дело», 1907

Литература

- Водовозов В. В., —. Революция 1848 года // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Франция // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Революция 1848 во Франции / Н. Е. Застенкер // Проба — Ременсы. — М. : Советская энциклопедия, 1975. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 21).</span>

Ссылки

- [www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Klass/index.html Маркс, Карл. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 годы]

- [krotov.info/history/19/56/laviss_30.htm Лависс и Рембо. История XIX века. Том 5, часть 1. М., 1938]

- [az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0430.shtml А.И.Герцен. С того берега]

- [az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0420.shtml А.И.Герцен. Письма из Франции и Италии]

- [az.lib.ru/a/annenkow_p_w/text_0050.shtml П.Анненков. Февраль и март 1848 года в Париже]//Парижские письма

<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |

Для улучшения этой статьи желательно?:

|

Отрывок, характеризующий Революция 1848 года во Франции

Войска выходили и оставляли около десяти тысяч раненых. Раненые эти виднелись в дворах и в окнах домов и толпились на улицах. На улицах около телег, которые должны были увозить раненых, слышны были крики, ругательства и удары. Пьер отдал догнавшую его коляску знакомому раненому генералу и с ним вместе поехал до Москвы. Доро гой Пьер узнал про смерть своего шурина и про смерть князя Андрея.Х

30 го числа Пьер вернулся в Москву. Почти у заставы ему встретился адъютант графа Растопчина.

– А мы вас везде ищем, – сказал адъютант. – Графу вас непременно нужно видеть. Он просит вас сейчас же приехать к нему по очень важному делу.

Пьер, не заезжая домой, взял извозчика и поехал к главнокомандующему.

Граф Растопчин только в это утро приехал в город с своей загородной дачи в Сокольниках. Прихожая и приемная в доме графа были полны чиновников, явившихся по требованию его или за приказаниями. Васильчиков и Платов уже виделись с графом и объяснили ему, что защищать Москву невозможно и что она будет сдана. Известия эти хотя и скрывались от жителей, но чиновники, начальники различных управлений знали, что Москва будет в руках неприятеля, так же, как и знал это граф Растопчин; и все они, чтобы сложить с себя ответственность, пришли к главнокомандующему с вопросами, как им поступать с вверенными им частями.

В то время как Пьер входил в приемную, курьер, приезжавший из армии, выходил от графа.

Курьер безнадежно махнул рукой на вопросы, с которыми обратились к нему, и прошел через залу.

Дожидаясь в приемной, Пьер усталыми глазами оглядывал различных, старых и молодых, военных и статских, важных и неважных чиновников, бывших в комнате. Все казались недовольными и беспокойными. Пьер подошел к одной группе чиновников, в которой один был его знакомый. Поздоровавшись с Пьером, они продолжали свой разговор.

– Как выслать да опять вернуть, беды не будет; а в таком положении ни за что нельзя отвечать.

– Да ведь вот, он пишет, – говорил другой, указывая на печатную бумагу, которую он держал в руке.

– Это другое дело. Для народа это нужно, – сказал первый.

– Что это? – спросил Пьер.

– А вот новая афиша.

Пьер взял ее в руки и стал читать:

«Светлейший князь, чтобы скорей соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему отправлено отсюда сорок восемь пушек с снарядами, и светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли: дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских и деревенских. Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного. Завтра, после обеда, я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь, к раненым. Там воду освятим: они скорее выздоровеют; и я теперь здоров: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба».

– А мне говорили военные люди, – сказал Пьер, – что в городе никак нельзя сражаться и что позиция…

– Ну да, про то то мы и говорим, – сказал первый чиновник.

– А что это значит: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба? – сказал Пьер.

– У графа был ячмень, – сказал адъютант, улыбаясь, – и он очень беспокоился, когда я ему сказал, что приходил народ спрашивать, что с ним. А что, граф, – сказал вдруг адъютант, с улыбкой обращаясь к Пьеру, – мы слышали, что у вас семейные тревоги? Что будто графиня, ваша супруга…

– Я ничего не слыхал, – равнодушно сказал Пьер. – А что вы слышали?

– Нет, знаете, ведь часто выдумывают. Я говорю, что слышал.

– Что же вы слышали?

– Да говорят, – опять с той же улыбкой сказал адъютант, – что графиня, ваша жена, собирается за границу. Вероятно, вздор…

– Может быть, – сказал Пьер, рассеянно оглядываясь вокруг себя. – А это кто? – спросил он, указывая на невысокого старого человека в чистой синей чуйке, с белою как снег большою бородой, такими же бровями и румяным лицом.

– Это? Это купец один, то есть он трактирщик, Верещагин. Вы слышали, может быть, эту историю о прокламации?

– Ах, так это Верещагин! – сказал Пьер, вглядываясь в твердое и спокойное лицо старого купца и отыскивая в нем выражение изменничества.

– Это не он самый. Это отец того, который написал прокламацию, – сказал адъютант. – Тот молодой, сидит в яме, и ему, кажется, плохо будет.

Один старичок, в звезде, и другой – чиновник немец, с крестом на шее, подошли к разговаривающим.

– Видите ли, – рассказывал адъютант, – это запутанная история. Явилась тогда, месяца два тому назад, эта прокламация. Графу донесли. Он приказал расследовать. Вот Гаврило Иваныч разыскивал, прокламация эта побывала ровно в шестидесяти трех руках. Приедет к одному: вы от кого имеете? – От того то. Он едет к тому: вы от кого? и т. д. добрались до Верещагина… недоученный купчик, знаете, купчик голубчик, – улыбаясь, сказал адъютант. – Спрашивают у него: ты от кого имеешь? И главное, что мы знаем, от кого он имеет. Ему больше не от кого иметь, как от почт директора. Но уж, видно, там между ними стачка была. Говорит: ни от кого, я сам сочинил. И грозили и просили, стал на том: сам сочинил. Так и доложили графу. Граф велел призвать его. «От кого у тебя прокламация?» – «Сам сочинил». Ну, вы знаете графа! – с гордой и веселой улыбкой сказал адъютант. – Он ужасно вспылил, да и подумайте: этакая наглость, ложь и упорство!..

– А! Графу нужно было, чтобы он указал на Ключарева, понимаю! – сказал Пьер.

– Совсем не нужно», – испуганно сказал адъютант. – За Ключаревым и без этого были грешки, за что он и сослан. Но дело в том, что граф очень был возмущен. «Как же ты мог сочинить? – говорит граф. Взял со стола эту „Гамбургскую газету“. – Вот она. Ты не сочинил, а перевел, и перевел то скверно, потому что ты и по французски, дурак, не знаешь». Что же вы думаете? «Нет, говорит, я никаких газет не читал, я сочинил». – «А коли так, то ты изменник, и я тебя предам суду, и тебя повесят. Говори, от кого получил?» – «Я никаких газет не видал, а сочинил». Так и осталось. Граф и отца призывал: стоит на своем. И отдали под суд, и приговорили, кажется, к каторжной работе. Теперь отец пришел просить за него. Но дрянной мальчишка! Знаете, эдакой купеческий сынишка, франтик, соблазнитель, слушал где то лекции и уж думает, что ему черт не брат. Ведь это какой молодчик! У отца его трактир тут у Каменного моста, так в трактире, знаете, большой образ бога вседержителя и представлен в одной руке скипетр, в другой держава; так он взял этот образ домой на несколько дней и что же сделал! Нашел мерзавца живописца…

В середине этого нового рассказа Пьера позвали к главнокомандующему.

Пьер вошел в кабинет графа Растопчина. Растопчин, сморщившись, потирал лоб и глаза рукой, в то время как вошел Пьер. Невысокий человек говорил что то и, как только вошел Пьер, замолчал и вышел.

– А! здравствуйте, воин великий, – сказал Растопчин, как только вышел этот человек. – Слышали про ваши prouesses [достославные подвиги]! Но не в том дело. Mon cher, entre nous, [Между нами, мой милый,] вы масон? – сказал граф Растопчин строгим тоном, как будто было что то дурное в этом, но что он намерен был простить. Пьер молчал. – Mon cher, je suis bien informe, [Мне, любезнейший, все хорошо известно,] но я знаю, что есть масоны и масоны, и надеюсь, что вы не принадлежите к тем, которые под видом спасенья рода человеческого хотят погубить Россию.

– Да, я масон, – отвечал Пьер.

– Ну вот видите ли, мой милый. Вам, я думаю, не безызвестно, что господа Сперанский и Магницкий отправлены куда следует; то же сделано с господином Ключаревым, то же и с другими, которые под видом сооружения храма Соломона старались разрушить храм своего отечества. Вы можете понимать, что на это есть причины и что я не мог бы сослать здешнего почт директора, ежели бы он не был вредный человек. Теперь мне известно, что вы послали ему свой. экипаж для подъема из города и даже что вы приняли от него бумаги для хранения. Я вас люблю и не желаю вам зла, и как вы в два раза моложе меня, то я, как отец, советую вам прекратить всякое сношение с такого рода людьми и самому уезжать отсюда как можно скорее.

– Но в чем же, граф, вина Ключарева? – спросил Пьер.

– Это мое дело знать и не ваше меня спрашивать, – вскрикнул Растопчин.

– Ежели его обвиняют в том, что он распространял прокламации Наполеона, то ведь это не доказано, – сказал Пьер (не глядя на Растопчина), – и Верещагина…

– Nous y voila, [Так и есть,] – вдруг нахмурившись, перебивая Пьера, еще громче прежнего вскрикнул Растопчин. – Верещагин изменник и предатель, который получит заслуженную казнь, – сказал Растопчин с тем жаром злобы, с которым говорят люди при воспоминании об оскорблении. – Но я не призвал вас для того, чтобы обсуждать мои дела, а для того, чтобы дать вам совет или приказание, ежели вы этого хотите. Прошу вас прекратить сношения с такими господами, как Ключарев, и ехать отсюда. А я дурь выбью, в ком бы она ни была. – И, вероятно, спохватившись, что он как будто кричал на Безухова, который еще ни в чем не был виноват, он прибавил, дружески взяв за руку Пьера: – Nous sommes a la veille d'un desastre publique, et je n'ai pas le temps de dire des gentillesses a tous ceux qui ont affaire a moi. Голова иногда кругом идет! Eh! bien, mon cher, qu'est ce que vous faites, vous personnellement? [Мы накануне общего бедствия, и мне некогда быть любезным со всеми, с кем у меня есть дело. Итак, любезнейший, что вы предпринимаете, вы лично?]

– Mais rien, [Да ничего,] – отвечал Пьер, все не поднимая глаз и не изменяя выражения задумчивого лица.

Граф нахмурился.

– Un conseil d'ami, mon cher. Decampez et au plutot, c'est tout ce que je vous dis. A bon entendeur salut! Прощайте, мой милый. Ах, да, – прокричал он ему из двери, – правда ли, что графиня попалась в лапки des saints peres de la Societe de Jesus? [Дружеский совет. Выбирайтесь скорее, вот что я вам скажу. Блажен, кто умеет слушаться!.. святых отцов Общества Иисусова?]

Пьер ничего не ответил и, нахмуренный и сердитый, каким его никогда не видали, вышел от Растопчина.

Когда он приехал домой, уже смеркалось. Человек восемь разных людей побывало у него в этот вечер. Секретарь комитета, полковник его батальона, управляющий, дворецкий и разные просители. У всех были дела до Пьера, которые он должен был разрешить. Пьер ничего не понимал, не интересовался этими делами и давал на все вопросы только такие ответы, которые бы освободили его от этих людей. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены.

«Они – солдаты на батарее, князь Андрей убит… старик… Простота есть покорность богу. Страдать надо… значение всего… сопрягать надо… жена идет замуж… Забыть и понять надо…» И он, подойдя к постели, не раздеваясь повалился на нее и тотчас же заснул.

Когда он проснулся на другой день утром, дворецкий пришел доложить, что от графа Растопчина пришел нарочно посланный полицейский чиновник – узнать, уехал ли или уезжает ли граф Безухов.

Человек десять разных людей, имеющих дело до Пьера, ждали его в гостиной. Пьер поспешно оделся, и, вместо того чтобы идти к тем, которые ожидали его, он пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота.

С тех пор и до конца московского разорения никто из домашних Безуховых, несмотря на все поиски, не видал больше Пьера и не знал, где он находился.

Ростовы до 1 го сентября, то есть до кануна вступления неприятеля в Москву, оставались в городе.

После поступления Пети в полк казаков Оболенского и отъезда его в Белую Церковь, где формировался этот полк, на графиню нашел страх. Мысль о том, что оба ее сына находятся на войне, что оба они ушли из под ее крыла, что нынче или завтра каждый из них, а может быть, и оба вместе, как три сына одной ее знакомой, могут быть убиты, в первый раз теперь, в это лето, с жестокой ясностью пришла ей в голову. Она пыталась вытребовать к себе Николая, хотела сама ехать к Пете, определить его куда нибудь в Петербурге, но и то и другое оказывалось невозможным. Петя не мог быть возвращен иначе, как вместе с полком или посредством перевода в другой действующий полк. Николай находился где то в армии и после своего последнего письма, в котором подробно описывал свою встречу с княжной Марьей, не давал о себе слуха. Графиня не спала ночей и, когда засыпала, видела во сне убитых сыновей. После многих советов и переговоров граф придумал наконец средство для успокоения графини. Он перевел Петю из полка Оболенского в полк Безухова, который формировался под Москвою. Хотя Петя и оставался в военной службе, но при этом переводе графиня имела утешенье видеть хотя одного сына у себя под крылышком и надеялась устроить своего Петю так, чтобы больше не выпускать его и записывать всегда в такие места службы, где бы он никак не мог попасть в сражение. Пока один Nicolas был в опасности, графине казалось (и она даже каялась в этом), что она любит старшего больше всех остальных детей; но когда меньшой, шалун, дурно учившийся, все ломавший в доме и всем надоевший Петя, этот курносый Петя, с своими веселыми черными глазами, свежим румянцем и чуть пробивающимся пушком на щеках, попал туда, к этим большим, страшным, жестоким мужчинам, которые там что то сражаются и что то в этом находят радостного, – тогда матери показалось, что его то она любила больше, гораздо больше всех своих детей. Чем ближе подходило то время, когда должен был вернуться в Москву ожидаемый Петя, тем более увеличивалось беспокойство графини. Она думала уже, что никогда не дождется этого счастия. Присутствие не только Сони, но и любимой Наташи, даже мужа, раздражало графиню. «Что мне за дело до них, мне никого не нужно, кроме Пети!» – думала она.

В последних числах августа Ростовы получили второе письмо от Николая. Он писал из Воронежской губернии, куда он был послан за лошадьми. Письмо это не успокоило графиню. Зная одного сына вне опасности, она еще сильнее стала тревожиться за Петю.