Флаг России

| Россия | |

| Утверждён | |

|---|---|

| Использование | |

| Пропорция |

2:3 |

| Номер в ГГР |

2[2] |

| Предыдущие флаги | |

|

| |

| Пропорция |

1:2 |

Флаг Росси́и (Госуда́рственный флаг Росси́йской Федера́ции) — её официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном. Представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3[4].

Содержание

- 1 Рекомендуемые цвета флага

- 2 История флага России

- 2.1 Знамёна XVI—XVII веков

- 2.2 Гербовое знамя 1696 г.

- 2.3 Гипотезы о флаге корабля «Орёл»

- 2.4 Флаг царя Московского (1693)

- 2.5 Флаги Русского царства

- 2.6 Военно-морские флаги России

- 2.7 Торговый флаг России

- 2.8 Флаги дипломатических представителей

- 2.9 Царский штандарт

- 2.10 Государственное знамя Российской империи

- 2.11 Гербовые цвета и национальный флаг Российской империи

- 2.12 Флаг в период Временного правительства

- 2.13 Флаг РСФСР

- 2.14 Использование российского триколора после 1917 года

- 2.15 Использование флагов советского периода после 1991 года

- 2.16 Флаг Российской Федерации с 1991 года

- 2.17 Штандарт Президента

- 2.18 Знамя Победы

- 3 Использование флага России

- 4 Значение цветов флага

- 5 Похожие флаги

- 6 См. также

- 7 Примечания

- 8 Литература

- 9 Ссылки

Рекомендуемые цвета флага

Федеральный конституционный закон о Государственном флаге Российской Федерации оттенки цветов не устанавливает.

Согласно ГОСТ Р 51130-98 цвет каждой полосы флага должен соответствовать номеру цвета Атласа (каталогу) цветов ВЦАМлегпрома или Атласу (каталогу) цветов Pantone[5]. Ряд российских государственных органов при заказе полотнищ Государственного флага России указывают следующие цвета Pantone: белый (цвет без дополнительных оттенков), синий (pantone 286С) (solid coated), красный (pantone 485С) (solid coated)[6][7][8][9][10].

| Цвет | Белый | Синий | Красный |

|---|---|---|---|

| Pantone | White | 286C | 485C |

| RGB | 255-255-255 (#ffffff) | 0-57-166 (#0039a6)[11] | 213-43-30 (#d52b1e)[12] |

| HTML | #FFFFFF | #0039A6 | #D52B1E |

Нормы цветов Государственного флага Российской Федерации, наносимых на государственные регистрационные знаки транспортных средств, устанавливаются по эталону (приложение Г к ГОСТу Р 50577-93).

Альбом национальных флагов, издаваемый Гидрографической и Океанографической службой морского флота Франции приводит следующие оттенки в цветовой модели Пантон[13]:

| Цвет | Белый | Синий | Красный |

|---|---|---|---|

| Pantone | White | 293C | 485C |

История флага России

Знамёна XVI—XVII веков

В 1552 русские полки шли на победоносный штурм Казани под стягом «Всемилостивейшего Спаса». В летописной записи об осаде Казани Иваном Грозным (1552) говорится: «и велел государь херугви христианские развертити, сиречь знамя, на них образ Господа нашего Иисуса Христа Нерукотворенный, и наверх водружен животворящий крест, иже бе у прародителя его, государя нашего, достохвалного великаго князя Дмитриа на Дону».

Знамя Ивана Грозного полтора века сопровождало русскую армию. При царице Софье Алексеевне оно побывало в Крымских походах, а при Петре I — в Азовском походе и на войне со шведами.

В 1552 русские полки шли на победоносный штурм Казани под стягом «Всемилостивейшего Спаса». В летописной записи об осаде Казани Иваном Грозным (1552) говорится: «и велел государь херугви христианские развертити, сиречь знамя, на них образ Господа нашего Иисуса Христа Нерукотворенный, и наверх водружен животворящий крест, иже бе у прародителя его, государя нашего, достохвалного великаго князя Дмитриа на Дону».

Знамя Ивана Грозного полтора века сопровождало русскую армию. При царице Софье Алексеевне оно побывало в Крымских походах, а при Петре I — в Азовском походе и на войне со шведами.

В Лицевом летописном своде помещено изображение знамени Ивана Грозного в Казанском походе — раздвоенное белое с изображением Спаса и восьмиконечным крестом над ним. По другим данным знамя (вероятно полковое) было красным с изображением Спаса. Копия этого знамени, много раз отреставрированная, по сей день хранится в Оружейной палате Кремля.

Хорошо известен так называемый «Великий стяг» Ивана Грозного. Это полотнище в виде трапеции (с откосом). У древка на лазуревом поле изображён Святой Михаил на коне. На откосе «сахарного» цвета изображён Христос. Знамя имеет кайму «брусничного цвета», у откоса дополнительно кайма «макового» цвета.

В 1612 году над ополчением, вышедшем из Нижнего Новгорода к Москве, развевалось знамя Дмитрия Пожарского. Оно было малинового цвета и на одной своей стороне несло образ Господа Вседержителя, а на другой — архангела Михаила. Народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского положило конец Смуте, освобождению от польско-литовского ига и освободило Москву от захватчиков. Враги и предатели России были изгнаны, а русская государственность восстановлена. Знамя князя Пожарского по наступлении мирного времени было помещено в церкви и почиталось наравне с иконами. В грозный год наполеоновского нашествия со знамени Пожарского была сделана точная копия и вручена Нижегородскому ополчению.

Религиозные сюжеты изображались и на других царских знамёнах. На алом знамени Алексея Михайловича, например, изображался лик Спасителя.

Гербовое знамя 1696 г.

Одно из первых знамён Петра I 1696 года, в традициях предков. Знамя старой формы с центральной частью и откосом. Изготовлено из красной тафты с белой каймой. В центре изображался золотой орёл, парящий над морем с парусными кораблями, на груди орла в круге — Спаситель, рядом — Святой Дух и святые апостолы Пётр и Павел[14].

Одно из первых знамён Петра I 1696 года, в традициях предков. Знамя старой формы с центральной частью и откосом. Изготовлено из красной тафты с белой каймой. В центре изображался золотой орёл, парящий над морем с парусными кораблями, на груди орла в круге — Спаситель, рядом — Святой Дух и святые апостолы Пётр и Павел[14].

Вероятно знамя было изготовлено ко второму Азовскому походу.

Гипотезы о флаге корабля «Орёл»

До второй половины XVII века о флагах в России ничего не известно, за исключением изображения корабля «Фредерик», на котором в 1636 году в Персию отправился русский посланник Алексей Савин Романчуков совместно с голштинским посольством[15].

До второй половины XVII века о флагах в России ничего не известно, за исключением изображения корабля «Фредерик», на котором в 1636 году в Персию отправился русский посланник Алексей Савин Романчуков совместно с голштинским посольством[15].

Различные варианты возникновения флага можно проследить только со времён царя Алексея Михайловича, когда в 1668 году был построен первый русский военный корабль «Орёл». Летом 1667 года участвовавший в организации строительства корабля голландский купец Иоганн ван Сведен (нидерл. Jan van Sweeden) подал царю «Роспись, что ещё надобно к корабелному строению, опречь того, что ныне куплено за морем», в которой просил отпустить киндяки (ткань) на изготовление флагов, при этом уточнял, что «а цветами те все киндяки как Великий Государь укажет, только на кораблях бывает, которого государства корабль, того государства бывает знамя»[16][17] (по другим источникам, капитан корабля Давыд Бутлер[18]; согласно другим источникам[19] — О. Бутлер), руководивший постройкой корабля, обратился к Боярской думе с просьбой «…испросить у Его Царского Величества повеление: какой, как тому есть обычай у других государств, поднять на корабле флаг»[19]).

По этому случаю для царя Алексея Михайловича было подготовлено «Писание о зачинании знак и знамён или прапоров», где были приведены изображения знаков библейских 12 колен Израилевых, а также флаги морских держав того времени — Великобритании, Дании, Швеции и Нидерландов[20].

- Union flag 1606 (Kings Colors).svg

Флаг Великобритании (1606—1801)

- Flag of the Netherlands.svg

Флаг Нидерландов (с 1648 года)

- Flag of Sweden.svg

- Flag of Denmark.svg

Для изготовления флагов 9 (19) апреля 1668 года царём Сибирскому приказу было велено прислать из меновных (то есть импортных) товаров «триста десять аршин киндяков да сто пятьдесят аршин тафт черчатых белых лазоревых, к корабельному делу на знамена и на яловчики»[21][22] (по другим сведениям, на просьбу Бутлера Дворцовый приказ ответил, что в практике такого обстоятельства не случалось, а Оружейная палата «строит знамёна, хоругви и прапоры для войсковых частей и воевод, а как быть с корабельным знаменем, Царь приказал спросить его, Бутлера, какой есть на то обычай в его стране». Бутлер доложил царю, что флаг Нидерландов представляет собой полотнище, состоящее из трёх горизонтальных полос равной ширины: красной (верхней), белой (средней) и синей (нижней), в результате чего была составлена «Роспись, что ещё надобно к корабельному строению, опричь того, что ныне куплено за морем», которая свидетельствует, что для флагов была закуплена «киндяк-алая», белая и синяя материя[19]).

24 апреля (4 мая) 1669 года датирован второй из двух сохранившихся указов царя Алексея Михайловича, касающихся флагов, который гласил: «Караблю, который в селе Дединове сделан вновь, …прозванье дать Орлом; …поставить на носу и на корме по орлу, и на знаменах и на еловчиках нашивать орлы же»[23][24][25]. Кроме этих двух указов царя Алексея Михайловича (9 (19) апреля 1668 года и от 24 апреля (4 мая) 1669 года) больше никаких документов и сведений о флагах корабля «Орёл» не сохранилось. Из данных указов следует только то, что для изготовления флагов для корабля «Орёл» была отпущена красная, белая и синяя ткань, а на изготовленных флагах предписывалось изображать орлов.

Существуют различные гипотезы относительно того, как могли выглядеть флаги для корабля «Орёл», изготовленные в 1667—1668 годах.

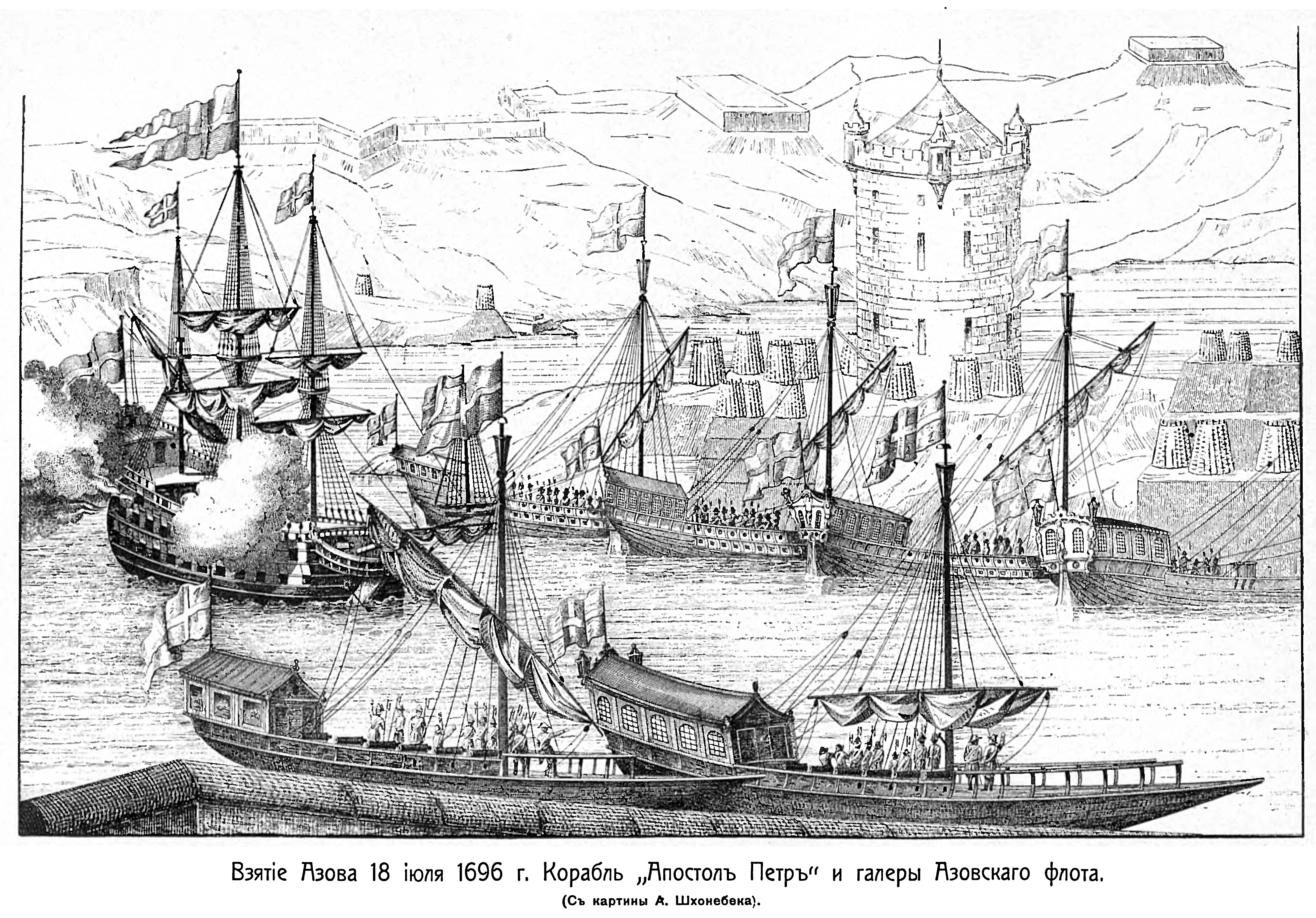

- В ранних работах П. И. Белавенец, К. А. Иванов и А. А. Усачёв предполагали, что на флаге был изображён синий прямой крест и два белых и два красных крыжа[26][27][28], подкрепляя это предположение изображениями флагов на известной гравюре «Взятие крепости Азов. 1696 год» голландского художника Адриана Шхонебека, хотя на оригинале гравюры из фондов ЦВММ ясно видна геральдическая штриховка флагов эскадры, показывающая, что часть флагов — синие с прямым красным крестом, а остальные — белые с прямым красным крестом[29].

- А. Н. Басов и Ф. Ф. Веселаго считают, что «из цветов материй, употребляемых на флаге корабля „Орёл“, и из того, что при вооружении его главными распорядителями были голландцы, можно с большой вероятностью допустить, что тогдашний флаг в подражание голландскому состоял из трёх горизонтальных полос: белой, синей и красной»[30][31], и, судя по царскому указу, — с изображением золотого двуглавого орла в центре[32]

- P. M. Оленин, В. В. Карманов и Н. В. Шишкова, основываясь на изображении первого российского корабля «Орёл» на речном рейде у Нижнего Новгорода весной 1669 года на гравюре Ван дер Аа в изданной в 1681 году в Амстердаме книге «Странствования Яна Стрюйса»[33], являвшегося корабельным плотником на «Орле», считают, что у корабля на корме и стеньге грот-мачты были трёхполосные флаги с белой полосой в середине[34]. Эту же версию подтверждает и гравюра Конраада Деккера «Вид города Астрахани и фрегата „Орёл“ с флотилией» из той же книги[35].

Резюмируя появившиеся ранее предположения и анализируя сохранившиеся документы, Н. А. Соболева осторожно предполагает, что на «Орле» был поднят флаг с двуглавым орлом, помещённым на полосное полотнище[36].

Предполагаемый вид флагов корабля «Орёл»:

- Pan-Slavic flag.svg

- Flag of the Netherlands.svg

- Flag of Russia (1668).svg

- Flag of Oryol (variant).svg

На возможное существование ещё в 1674—1676 годах бело-сине-красного знамени указывал в 1927 году вексиллолог П. И. Белавенец: «Очень интересно знамя, потерянное при Нарве, бело-сине-красное, с золотым двуглавым орлом (об изготовлении таких знамён есть указание в архиве Оружейной палаты, они делались при Алексее Михайловиче для игр царевича Петра Алексеевича»)[37].

Флаг царя Московского (1693)

6 (16) августа 1693 года[38], во время плавания Петра I в Белом море с отрядом военных кораблей, построенных в Архангельске, на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» впервые[39] был поднят так называемый «флаг царя Московского» — сшитое из флагдука[40] полотнище размером 4,6x4,9 метров, состоящее из трёх горизонтальных равновеликих полос белого, синего и красного цветов, с золотым двуглавым орлом посередине. Оригинал этого старейшего из сохранившихся российских флагов находится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге (инвентарный номер 10556).

- Flag of the Tsar of Moscow 1668.jpg

Фотография флага царя Московского, старейшего из сохранившихся российских флагов (1693). Центральный военно-морской музей

- Flag of Tzar of Muscovia.svg

Флаг царя Московского, современная прорисовка

Флаги Русского царства

В 1693 году Франц Тиммерман получил привилегию на строительство в Архангельске торговых судов и торговлю с Европой на построенных судах. В грамоте, выданной ему, говорилось:

На всяком судне на кормах герб вообразить Его Царского Величества Российского царствия, подобием распростёртого крылами двоеглавого орла с тремя над ним венцами, а на персях у того орла воина на коне, с копьём, в сбрую воинскую устроенного, в челюсти змеиные прободающего, а в ногах у того ж орла, в правой скиптр, а в левой яблоко с крестом, да и на знаменах и на прапорах на тех кораблях, на щоглах и на носу и на корме, нашить ему, Францу, такие ж его Царского Величества гербы, что на корме, по тафте белой, на обе стороны, в середине черною тафтою, или иною материею того ж цвета.

Точно такая же грамота была выдана в 1696 году двинским посадским людям Осипу и Фёдору Бажениным на постройку судов в принадлежащей им вотчине деревне Авчуге Двинского уезда и на отправление этих судов в море под такими же белыми флагами с гербом, но на этот раз о змее не упоминалось, а сказано было только «воина на коне с копьём, в сбрую конную устроенного»[41].

Д. М. Поссельт, описывая в своей работе «Адмирал русского флота Франц Яковлевич Лефорт или начало русского флота» плавание Петра I на Белом море в 1693 году, говорит:

Хотя… Петр и имел на мачте своего судна «различные флаги», между которыми один, побольше, был с русским гербом, а другой из Иерусалима, с нашивными крестами, и эти флаги вместе с ботом подарил архиепископу архангельскому; но без сомнения, ему ни один из них не нравился более, и не мог быть выбран им для плавания в открытом море [в 1694 году]

— [42]

Уже 13 (23) июня 1694 года под бело-сине-красным флагом на амстердамском рейде, по сообщениям голландских газет того времени, стоял купленный Россией 44-пушечный фрегат, построенный в Роттердаме (позже, в Архангельске, Пётр I назвал корабль «Святое пророчество»)[43].

[[Файл:Абрахам Сторк - Показательный бой на реке Эй в честь Петра I 1 (11) сентября 1697 года - 1.jpg|200px|left|thumb|Абрахам Сторк (Шторкк). Показательный бой на реке Эй в честь Петра I 1 (11) сентября 1697 года. 1697—1700. Музей Амстердама[44]]]

В 1696 году в устье Дона вышла российская флотилия вооружённых гребных судов, прервавшая снабжение османской крепости Азов. На гравюре 1700 года художника-гравёра А. Шхонебека «Взятие крепости Азов. 1696 год», изображены суда этой флотилии, несущие на кормовых флагштоках прямоугольные полотнища, геральдическая штриховка которых показывает, что часть флагов синие с прямым красным крестом, а остальные — белые с прямым красным крестом. Ряд исследователей, ссылаясь на то, что А. Шхонебек не был свидетелем изображённых событий, а также изобразил на гравюре фрегат «Святой Пётр», не бывший под стенами Азова, сомневается в исторической достоверности этой гравюры[29].

[[Файл:Абрахам Сторк - Показательный бой на реке Эй в честь Петра I 1 (11) сентября 1697 года - 1.jpg|200px|left|thumb|Абрахам Сторк (Шторкк). Показательный бой на реке Эй в честь Петра I 1 (11) сентября 1697 года. 1697—1700. Музей Амстердама[44]]]

В 1696 году в устье Дона вышла российская флотилия вооружённых гребных судов, прервавшая снабжение османской крепости Азов. На гравюре 1700 года художника-гравёра А. Шхонебека «Взятие крепости Азов. 1696 год», изображены суда этой флотилии, несущие на кормовых флагштоках прямоугольные полотнища, геральдическая штриховка которых показывает, что часть флагов синие с прямым красным крестом, а остальные — белые с прямым красным крестом. Ряд исследователей, ссылаясь на то, что А. Шхонебек не был свидетелем изображённых событий, а также изобразил на гравюре фрегат «Святой Пётр», не бывший под стенами Азова, сомневается в исторической достоверности этой гравюры[29].

В инструкции Великому посольству, данной Петром I в 1697 году, было сказано: «Гарусу на знамена, на вымпелы, на флюгели, белого, синего, красного аршин 1000 или 900, всякого цвета поровну»[45]. Изображения различных бело-сине-красных флагов присутствуют на трёх поздних картинах мастерской Абрахама Сторка, посвящённых приезду в Амстердам Петра I. Для русского царя на реке Эй 1 (11) сентября 1697 года было разыграно развлекательное морское сражение с участием береговой батареи. Пётр I принял участие в этом представлении, находясь на борту яхты Объединённых Ост-Индийских компаний[46]. На картинах Абрахама Сторка, изображающих этот показательный бой, данная яхта идёт под кормовым бело-сине-красным флагом с двуглавым орлом, или же под бело-красно-синим вымпелом и кормовым бело-красно-синим флагом с двуглавым орлом.

В октябре 1699 года Пётр I на обороте листа с инструкциями, направленными находящемуся в Стамбуле русскому посланнику Емельяну Украинцеву, нарисовал эскиз трёхполосного бело-сине-красного флага[47].

В октябре 1699 года Пётр I на обороте листа с инструкциями, направленными находящемуся в Стамбуле русскому посланнику Емельяну Украинцеву, нарисовал эскиз трёхполосного бело-сине-красного флага[47].

А 10 (20) декабря 1699 года австрийский посол Плейер в письме к Императору дал перечень вооружения и флагов, виденных на судах Азовской флотилии:

- На первой и самой большой яхте St. Peter, над рулём Большой флаг, на мачте Большой вымпел и в других местах три маленьких флага бело-красно-синего цветов; 2 полковые знамя красно-белого цветов перемешанные различными цветами, 12 медных пушек.

- На второй яхте S. Boris, 1 побольше и 3 меньших флага тех же цветов, 10 чугунных пушек…

— [48]

В апреле 1700 года Пётр I приказал Оружейной палате «построить» бело-красно-лиловые[51] «морские знамёна» . По мнению В. Миланова и Н. Семеновича, рисунок и размеры этих знамён соответствуют рисунку и размерам полкового знамени, хранящегося под номером 136 среди других 352 трофейных русских знамён в усыпальнице шведских королей — Риддарсхольмской кирхе в Стокгольме, где его обнаружил в 1911 году основоположник российского флаговедения П. И. Белавенец.[50] В. Миланов и Н. Семенович предполагали, что это знамя было использовано в 1700 году Петром I в сражении при Нарве в качестве своего личного сухопутного штандарта[49] и было захвачено там шведами, что не соответствует действительности, так как Пётр I в сражении не участвовал[52].

Трёхполосный бело-сине-красный флаг, так же как и флаг с красным Иерусалимским крестом использовались и на военных кораблях до 1720 года, как сигнальные[53].

Военно-морские флаги России

Помимо вышеуказанного бело-сине-красного флага в собственноручном рисунке Петра I был изображён и трёхцветный флаг с синим косым Андреевским крестом — этот рисунок, датируемый октябрём 1699 года, считается первым известным изображением Андреевского креста на флаге, появившемся вслед за учреждением Петром I в марте 1699 года ордена Святого Апостола Андрея Первозванного.

- Flag of Scotland.svg

- Naval Ensign of Russia.svg

Военно-морской флаг России (1720—1918, 1992 — настоящее время)

С 1703 года известны изображения флагов с андреевским крестом в крыже[54]. В 1712 году появился новый вариант Андреевского флага с «висячим крестом», хотя вплоть до 1720 года источники продолжают фиксировать использование белого адмиральского флага с андреевским крестом в крыже[55]. Лишь в Морском уставе 1720 года Андреевский флаг приобрёл тот вид, который сохранился до настоящего времени:

Флаг белый, через который синий крест Св. Андрея, того ради, что от сего Апостола приняла Русь Святое Крещение.

— [56]

В начале XVIII века Пётр I создал ещё один флаг: кейзер-флаг или флаг Цесарский, как он иногда называется в Морском уставе 1720 года[57]. В описи имущества галиота под командой капитана Андрея Грота, сделанной 8 (19) сентября 1700 года в Азове, значится

знамя большое красное полосатое, полосы на крест синия и белыя

— [58]

Рисунок кейзер-флага составлен из двух крестов: прямого белого на красном фоне — символа Святого Георгия Победоносца, исторического покровителя Московского царства, и синего косого — символа Святого апостола Андрея Первозванного. По-видимому, кейзер-флаг Пётр I задумал как чисто воинский царский флажный символ. Первое известное его применение было в 1710 году как гюйса каждого корабля эскадры, которой командовал царь[59]. После заключения Ништадтского мира в знак особых заслуг кейзер-флаг был подарен генерал-адмиралу Ф. М. Апраксину и был поднят им как флаг командующего флотом в Бакинском походе 1722 года. С 1722 года для всех кораблей парусного флота России введён носовой флаг единого рисунка кейзер-флага[60]. Кейзер-флаг сходен по рисунку и идее с флагом Великобритании:

- Union flag 1606 (Kings Colors).svg

Флаг Великобритании (1606—1801)

- Naval Jack of Russia.svg

Кейзер-флаг, гюйс флота России (1720—1924), с 1992 года — гюйс и крепостной флаг России

Торговый флаг России

Елагин[41] со ссылкой на Шерера[61], а также Хьюм[62] приводят версию, что первым российским торговым морским флагом был сине-бело-красный триколор. Причём последний сообщает и о следующем варианте, когда на средней белой полосе флага появился маленький синий Андреевский крест.

20 (31) января 1705 года приложенным к указу Петра I «О флагах на торговых речных судах» рисунком был установлен флаг, который должен был подниматься «на торговых всяких судах, которые ходят по Москве-реке и по Волге и по Двине и по иным по всем рекам и речкам ради торговых промыслов»[63]. В датированной 1709-м годом «Киевской» таблице «Изъявление морских флагов (флаг — то есть знамя, которое ставится на корме, а гуис — на носу на бух-сприте) всея государств вселенныя», отредактированной Петром I, бело-сине-красный флаг был помечен как «обычайно торговых и всяких российских судов флаг»[26][64]. Датский посланник в Петербурге Юль Юст, описывая в своём дневнике поход русского флота для доставки снаряжения, боеприпасов и продовольствия армии под Выборг, сделал 1 (12) мая 1710 года следующую запись, касающуюся транспортных судов военного флота:

Все прочие обыкновенные суда: флейты, галиоты, ладьи (Skuder) и так называемые карбасы, назначенные к отправлению под Выборг с провиантом, орудиями и боевыми припасами, несут трехполосные бело-голубо-красные флаги и (красные) флюгарки.

— [65]

В недатированных бумагах Петра I, сохранившихся в «кабинетных делах», относимых С. И. Елагиным к временам создания Морского устава 1720 года[41], существует следующее описание:

Торговый флаг из трёх колороф вышеописанных составлен, то есть белой, синей, красной.

В артикуле 6 утверждённого Петром I 13 (24) января 1720 года Уставе морском было сказано:

6. Какой имеют флаг Российские торговые корабли. — Корабли торговые Российские повинны иметь флаг полосатой трёх колеров: белый, синий, красной.

— [68]

В 1885 году бело-сине-красный флаг был подтверждён императором Александром III в качестве флага коммерческих судов:

В 1885 году бело-сине-красный флаг был подтверждён императором Александром III в качестве флага коммерческих судов:

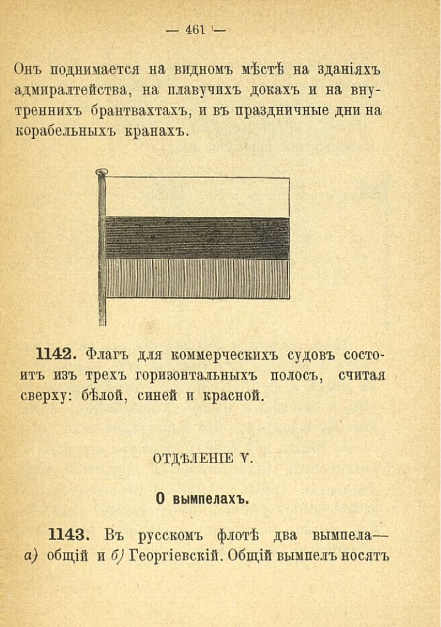

1142. Флаг для коммерческих судов состоит из трёх горизонтальных полос, считая сверху: белой, синей и красной.

— [69]

В Российской империи было создано множество флагов, базирующихся на петровском триколоре. Так, 28 сентября (10 октября) 1806 года император Александр I собственноручно утвердил рисунок флага Российско-Американской компании[70], представлявший собой полотнище из трёх горизонтальных полос (белой, синей и красной, в соотношении по ширине 2:1:1), с чёрным двуглавым орлом на белой полосе у древкового края полотнища, держащим ленту с надписью «Российско-Американская компания»[71][72].

В Российской империи было создано множество флагов, базирующихся на петровском триколоре. Так, 28 сентября (10 октября) 1806 года император Александр I собственноручно утвердил рисунок флага Российско-Американской компании[70], представлявший собой полотнище из трёх горизонтальных полос (белой, синей и красной, в соотношении по ширине 2:1:1), с чёрным двуглавым орлом на белой полосе у древкового края полотнища, держащим ленту с надписью «Российско-Американская компания»[71][72].

П. И. Белавенец описывал распространение двух флагов: бело-сине-красного торгового и жёлтого императорского штандарта с чёрным двуглавым орлом, указывая, что о собственно национальном флаге «ещё не было и речи»[73][когда?]. Он же отмечает, что, например, при Александре I в 1814 году «по занятии Парижа были выставлены флаги бело-сине-красные, которые все посчитали как национальные российского государства»[73].

Флаги дипломатических представителей

Царский штандарт

В начале XVIII века Пётр I также утвердил ещё один флаг — жёлтое полотнище с двуглавым чёрным орлом, держащим морские карты с изображением Белого, Каспийского и Азовского морей[76]. 1 (12) мая 1703 года русские войска взяли шведскую крепость Ниеншанц, запиравшую вход в Финский залив и 2 (13) мая Пётр I отметил: «Слава Богу за исправление нашего штандарта во образ святого Андрея… В тот образ четвёртое море присовокуплено». Присоединение части побережья Балтийского моря было ознаменовано добавлением четвёртой морской карты[77] и уже 8 (19) сентября 1703 года на новом фрегате, получившем название «Штандарт», был поднят штандарт с четырьмя картами[78].

Легенда о поднятии на фрегате «Штандарт» царского штандарта с орлом, держащим в лапах и клювах четыре карты, не подтверждается источниками. Сохранился полный перечень флагов, с которыми «Штандарт» отправился в плавание, это «белый, синий и два красных, все с крестами в крыжах», а также сигнальные флаги: белый, синий, красный, полосатый[79]. А первое документальное свидетельство об этом штандарте находится в «Киевской таблице» 1709 года.

В «кабинетных делах» сохранилось нижеследующее описание штандарта, написанное собственной рукой Петра, без означения времени. Вероятно, это было сделано по поводу Морского устава, изданного в 1720 году[80].

Штандарт, чёрный орёл в жёлтом поле, яко Герб Российской империи, имея три короны: две королевских и одну Империальскую, в которого грудях Св. Георгий с драконом. В обеих же главах и ногах 4 карты морских: в правой главе Белое море, в левой Каспийское, в правой ноге Палас Меотис, в левой Синус Финикус и пол Синуса Ботника и часть Ост-Зее.

- Standart Peter I.jpg

Штандарт Петра I с корабля «Ингерманланд». 1716 год[81]

- Imperial Standard 1835.jpg

Императорский дворцовый штандарт до 1858 года

- Standard afloat 1835.jpg

Императорский судовой штандарт до 1858 года

- Russian Emperor Flag.jpg

Императорский судовой штандарт образца 1858 года[82] Музей «Императорская рыбацкая изба» в Лангинкоски, Финляндия

В том же «описании флагов российских» Петра I сохранилось и описание адмиралтейского флага, которое разъясняет смысл фразы Петра об «исправлении нашего штандарта во образ святого Андрея»:

Адмиралтейский флаг в белом поле 4 якоря синих, образом креста св. Андрея, являя преждеописанные 4 моря.

— [83]

Таким образом, в 1703 году, описывая штандарт, Пётр I мог иметь в виду другой флаг, например, известный с 1699—1700 годов кейзер-флаг, на котором изображён синий Андреевский крест[84].

Государственное знамя Российской империи

В 1669 году приглашённые царём Алексеем Михайловичем польские живописцы Станислав Лопуцкий и Иван Мировский нарисовали для царского дворца в Коломенском «клейма (то есть гербы) государевы и всех вселенских сего света государств». Затем Лопуцкий изобразил «на полотне герб Московского государства и иных окрестных государств гербы или клеймы, а под всяким гербом планеты, под которым каковы» — это было белое прямоугольное знамя с «откосом», с широкой красной каймой с титулатурой, в центре которого изображался золотой двуглавый орёл и эмблемы, символизирующие подвластные царства, княжества и земли. В описи Оружейной палаты о гербовом знамени сказано: «В кругу изображён двуглавый орел, коронованный двумя коронами, а в груди у него царь на коне колет копием змия»[85].

Созданное в 1696 году по отцовскому образцу гербовое знамя Петра I тоже было красным с белой каймой, в центре изображался золотой орёл, парящий над морем, на груди орла в круге — Спаситель, рядом — Святой Дух и святые апостолы Пётр и Павел[14].

В 1742 году в связи с церемонией коронации Елизаветы Петровны к числу прежних государственных регалий — короны, скипетра, державы — добавились новые символы: государственное знамя, меч и печать[86]. Для этого было создано новое Государственное знамя Российской империи. Оно состояло из жёлтого полотнища с изображением на обеих его сторонах чёрного двуглавого орла в окружении овальных щитков с 31 гербом, символизирующих упомянутые в императорской титулатуре царства, княжества и земли. Двуглавый орёл тогда ещё не имел на крыльях территориальных гербов. Рисунок государственного знамени выполнил живописец Иван Яковлевич Вишняков.

Второе государственное знамя было создано под руководством геральдиста Б. В. Кёне к коронации Александра II, которая состоялась 26 августа (7 сентября) 1856 года. Создание государственного знамени происходило в тесной связи с созданием Б. В. Кёне большого, среднего и малого гербов Российской империи, созданием герба дома Романовых и геральдической реформой российских территориальных гербов (гербов губерний, областей, уездов и городов) вообще. Одной из основных идей, привнесённых Б. В. Кёне, являлось установление т. н. гербовых цветов, отражающих цвета (металлы и финифти) государственного герба на знаменах, флагах, праздничных драпировках, военной форме и др., подобно тому, как это было принято в Австрийской империи и Королевстве Пруссии, с геральдикой и вексиллологией которых Б. В. Кёне был превосходно знаком и видел образцом для подражания. Исходя из того, что государственный герб Российской империи представлял собой золотой щит с чёрным двуглавым орлом, с серебряными коронами, скипетром и державой, Б. В. Кёне считал, что гербовыми цветами Российской империи по правилам геральдики являются чёрный, золотой и серебряный. Государственное знамя, созданное к коронации Александра II, было выполнено «из золотого глазета, с обеих сторон государственный герб, писаный красками (орёл чёрный с белым Георгием и конём)…»[87].

Третье государственное знамя было создано к коронации Александра III в 1883 году. Оно было расписано художником Белашёвым, но вместо глазета по шёлковой ткани цвета старого золота[88][89].

Четвёртое государственное знамя было подготовлено в 1896 году к коронации Николая II. Оно выполнено из золотой ткани, но не с росписью, а с шитьём[90].

- Znamya 1742.JPG

Государственное знамя, созданное к церемонии коронации Елизаветы Петровны (1742)

- Ошибка создания миниатюры: Файл не найден

Государственное знамя, созданное к церемонии коронации Николая II (1896)

- Ошибка создания миниатюры: Файл не найден

Фотография государственного знамени 1896 года в экспозиции Оружейной палаты, г. Москва

Гербовые цвета и национальный флаг Российской империи

Впервые гербовые цвета были обозначены в России во время правления Анны Иоанновны. В Высочайше утверждённом мнении Сената от 17 (28) августа 1731 года белая кокарда была названа «российским полевым знаком», а в драгунских и пехотных полках шарфы приказано было делать «по Российскому гербу» из чёрного шёлка с золотом, «шляпы всем иметь с голуном золотым и с кисточками золотыми с чёрным полем и с белым бантом волосяным»[91].

При Николае I чёрно-оранжево-белая кокарда, как отличительный признак принадлежности к государству русскому была распространена не только на армейских и флотских офицеров, но и на гражданских чиновников.[92]

Символическо-торжественные чёрно-жёлто-белые флаги на домах начали вывешивать в России в праздничные дни после окончания Отечественной войны, после 1815 года[91].

Своё законодательное оформление использование чёрного, золотого и серебряного гербовых цветов на знамёнах и флагах получило в принятом 11 (23) июня 1858 года по инициативе Б. В. Кёне (назначенного в июне 1857 года, после создания им государственного знамени и государственных гербов империи, управляющим гербовым отделением департамента герольдии Правительствующего Сената)[93] указе императора Александра II об утверждении «рисунка гербовых цветов»:

Описание Высочайше утверждённого рисунка расположения гербовых цветов Империи на знамёнах, флагах и других предметах, употребляемых для украшений при торжественных случаях. Расположение сих цветов горизонтальное, верхняя полоса чёрная, средняя жёлтая (или золотая), а нижняя белая (или серебряная). Первые полосы соответствуют чёрному государственному орлу в жёлтом поле, и кокарда из сих двух цветов была основана императором Павлом I, между тем как знамёна и другие украшения из сих цветов употреблялись уже во времена царствования императрицы Анны Иоанновны. Нижняя полоса белая или серебряная соответствует кокарде Петра Великого и императрицы Екатерины II; император же Александр I, после взятия Парижа в 1814 году, соединил правильную гербовую кокарду с древней Петра Великого, которая соответствует белому или серебряному всаднику (Св. Георгию) в московском гербе.

Указ был утверждён Правительствующим Сенатом Российской империи по докладу министра императорского двора графа В. Ф. Адлерберга[94].

Особое Высочайше утверждённое Совещание для обсуждения вопроса о Российском национальном флаге под председательством адмирала Посьета в 1896 году изучило содержание дел по утверждению Указа от 11 (23) июня 1858 года, затребованных из Министерства Императорского Двора и Министерства Внутренних Дел. В Журнале № 3 заседания Совещания 5 (17) апреля 1896 года было записано:

При подробном рассмотрении… выяснилось, что Высочайшее утверждение в 1858 году флага чёрно-оранжево-белого состоялось по словесному докладу Министра Императорского Двора генерал-адъютанта графа В. Адлерберга без каких либо указаний на другие флаги.

— [95]

В Именном Высочайшем указе, данном Правительствующему Сенату 1 (13) января 1865 года, об установлении для лиц всех сословий медали «За усмирение польского мятежа 1863—1864 гг.» цвета ленты, чёрный, оранжевый и белый, были названы государственными[96].

Это позволило современникам[97], а также последующим исследователям считать, что «в 1858 году произошло изменение русского флага» и утверждение «рисунка гербовых цветов» явилось «утверждением национальных цветов России», а также существовал «государственный флаг России в 1858—1883 годах»[93][98]. Геральдический совет при Президенте Российской Федерации также считает, что этот флаг нёс функции государственного флага[99].

В дальнейшем чёрный, золотой и серебряный государственные цвета были использованы при создании территориальных гербов, например, из них состояла кайма щита в гербе Бессарабской губернии, утверждённом в 1878 году.

Накануне коронации Александра III 28 апреля (10 мая) 1883 года было издано Высочайшее повеление, объявленное Министром Внутренних Дел «О флагах для украшения зданий в торжественных случаях»[100], разрешающее использовать для украшения зданий только бело-сине-красный флаг и запрещающее использование иностранных флагов для украшения зданий в торжественных случаях:

В торжественных случаях, когда признаётся возможным дозволить украшение зданий флагами, был употребляем исключительно русский флаг, состоящий из трёх полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цветов; употребление же иностранных флагов допускать лишь по отношению к зданиям, занимаемым посольствами и консульствами иностранных держав, а также для тех случаев, когда для чествования приезжающих в Империю Членов царствующих династий и вообще почётных представителей иноземных Государств признано будет необходимым украсить дома флагами их национальности.

— [101]

По поводу повеления от 28 апреля (10 мая) 1883 года Совещание под председательством Посьета записало:

Что касается закона 1883 года об украшении зданий исключительно бело-сине-красным флагом, то из письменного Всеподданнейшего доклада, находящегося в деле, Совещанием усмотрено, что Министр Внутренних дел Статс-Секретарь граф Толстой представлял к Высочайшему утверждению два флага: чёрно-оранжево-белый и бело-сине-красный, первый — как национальный и второй — как торговый и что Государь Император избрал из них последний флаг, назвав его исключительно русским и тем, казалось бы, окончательно разрешил вопрос о единстве нашего государственного народного флага.

— [95]

Чёрно-жёлто-белые флаги продолжали использоваться в торжественные дни как при коронации Александра III[102][103], так и впоследствии[104]. В 1885 году чёрно-жёлто-белые флаги поднимались как национальные при встрече Александра III и австрийского императора Франца Иосифа в Кремзире 13-14 августа. В 1887 году вышел Приказ по Военному ведомству № 34 «Описание национального флага…», устанавливающий чёрно-оранжево-белые флаги[105].

Существовало мнение, опиравшееся на положения о том, что «никакой закон, за собственноручным Высочайшим подписанием изданный, не может быть отменён указом „объявляемым“…; если бы предписанием министра, содержащим в себе объявление Высочайшего повеления, отменялся закон или учреждение, за собственноручным Высочайшим подписанием изданные, тогда начальство ему подчинённое обязано, не чиня исполнения, представить о сём министру…»[106], что ни объявленное Министром Внутренних Дел Высочайшее повеление 1883 года, ни основанные на нём последующие законодательные акты не имеют законной силы вследствие противоречия их Именному Высочайшему указу, данному Правительствующему Сенату 1 (13) января 1865 года, устанавливающему цвета чёрный, оранжевый и белый государственными, а также Высочайше утверждённому Морскому уставу 1886 года, установившему белый, синий и красный цвета только флагам для коммерческих судов[107].

Тем не менее положения Повеления 1883 года были внесены в статью 129 Устава о предупреждении и пресечении преступлений 1890 года, что позволило харьковской полиции впервые в день Коронования Их Императорских Величеств 15 (27) мая 1892 года потребовать снятия со зданий чёрно-жёлто-белых флагов. Это имело большой общественный резонанс[107].

Продолжающаяся дискуссия о цветах национального флага потребовала в преддверии коронации Николая II созыва Особого Высочайше утверждённого Совещания под председательством генерал-адъютанта К. Н. Посьета для обсуждения вопроса о Российском национальном флаге. Решение Совещания было подготовлено изданием анонимной брошюры «Происхождение флагов и их значение» и рассылкой её членам Совещания с пометой «Печатано по распоряжению Председателя Особого Высочайше утверждённого Совещания»[108], доклад Председателя повторял положения этой брошюры[95]. Совещание в своём решении 5 (17) апреля 1896 года пришло к выводу, что «флаг бело-сине-красный имеет полное право называться российским или национальным и цвета его: белый, синий и красный именоваться государственными; флаг же чёрно-оранжево-белый не имеет к тому ни геральдических, ни исторических оснований»[109]. В качестве аргументов, в частности, были приведены следующие:

Если, для определения народных цветов России, обратиться к народному вкусу и народным обычаям, к особенностям природы России, то и этим путём для отечества нашего определятся те же национальные цвета: белый, синий, красный.

Великороссийский крестьянин в праздник ходит в красной или синей рубашке, малорос и белорус — в белой; бабы русские рядются в сарафаны тоже красные и синие. Вообще, в понятиях русского человека — что красно, то хорошо и красиво…

Если к этому присоединить белый цвет снежного покрова, в который вся Россия облекается в течение более полугода, то, на основании и этих признаков, для эмблематического выражения России, для русского народного или государственного флага, наиболее свойственным оказываются цвета установленные Великим Петром.

— [110]

29 апреля (11 мая) 1896 года года по докладу Великого князя Алексея Александровича, руководившего морским ведомством, император Николай II «соизволил на признание во всех случаях бело-сине-красного флага национальным», однако это решение не было обнародовано в течение двух лет[111]. В соответствии с этим 14 (26) мая 1896 года коронация императора Николая II прошла со множеством бело-сине-красных флагов, драпировок и др. Участникам коронации раздавались бело-сине-красные нагрудные ленточки, почётным гостям вручались памятные медали на бело-сине-красных лентах. Что, однако, не помешало публике в день коронации «любоваться громадными трёхсаженными флагами из государственных цветов чёрно-жёлто-белого сочетания… на одной из самых лучших улиц Харькова»[108].

29 апреля (11 мая) 1896 года года по докладу Великого князя Алексея Александровича, руководившего морским ведомством, император Николай II «соизволил на признание во всех случаях бело-сине-красного флага национальным», однако это решение не было обнародовано в течение двух лет[111]. В соответствии с этим 14 (26) мая 1896 года коронация императора Николая II прошла со множеством бело-сине-красных флагов, драпировок и др. Участникам коронации раздавались бело-сине-красные нагрудные ленточки, почётным гостям вручались памятные медали на бело-сине-красных лентах. Что, однако, не помешало публике в день коронации «любоваться громадными трёхсаженными флагами из государственных цветов чёрно-жёлто-белого сочетания… на одной из самых лучших улиц Харькова»[108].

Высочайшее решение было реализовано путём издания министерских приказов: приказа по Военному ведомству № 102 по Главному штабу от 9 (21) мая 1896 года «О принятии к руководству определения рисунка и цвета Русского Национального флага», а также циркуляра Главного Интендантского Управления № 28 1896 года о том, что флаги «должны заготовляться взамен прежде заготовленных чёрно-оранжево-белых установленного национального бело-сине-красного цвета»[105]. В 1899 году был утверждён новый Морской устав, подготовленный комиссией под руководством адмирала К. Пилкина. Статьёй 1313 данного устава бело-сине-красный флаг был обозначен как национальный (а не только коммерческий, как это было в уставе 1885 года):

Высочайшее решение было реализовано путём издания министерских приказов: приказа по Военному ведомству № 102 по Главному штабу от 9 (21) мая 1896 года «О принятии к руководству определения рисунка и цвета Русского Национального флага», а также циркуляра Главного Интендантского Управления № 28 1896 года о том, что флаги «должны заготовляться взамен прежде заготовленных чёрно-оранжево-белых установленного национального бело-сине-красного цвета»[105]. В 1899 году был утверждён новый Морской устав, подготовленный комиссией под руководством адмирала К. Пилкина. Статьёй 1313 данного устава бело-сине-красный флаг был обозначен как национальный (а не только коммерческий, как это было в уставе 1885 года):

1313. Флаг для коммерческих судов — русский национальный флаг; состоит из трёх горизонтальных полос, считая сверху: белой, синей и красной. Он носится судами коммерческого флота, приписанными к портам всех владений Российской Империи, исключая тех судов, коим присвоены особые флаги.

— [112]

Эта же формулировка сохранялась в дальнейшем и в изданиях 1901[113] и 1914 годов[114].

Странная аргументация Особого Совещания под председательством К. Н. Посьета лишь возбудила в печати продолжение дискуссии о цветах национального флага[115] и 10 (23) мая 1910 года было созвано новое Высочайше утверждённое при Министерстве юстиции Особое совещание для выяснения вопроса о русских государственных национальных цветах под председательством товарища министра юстиции А. Н. Веревкина, подошедшее к вопросу с гораздо большей основательностью. Исходя из геральдического принципа соответствия цветов государственного флага гербовым цветам, большинство участников Совещания высказалось за то, чтобы признать русскими государственными цветами чёрный, жёлтый и белый. Бело-сине-красный флаг предлагалось отменить (оставив его лишь для торговых судов во внутренних водах). Такое заключение Совещания было представлено на рассмотрение Совета министров, который на заседании 27 июля (9 августа) 1912 г. признал необходимым «подвергнуть его дополнительному соображению с точки зрения практической приемлемости и целесообразности» и возложил это «соображение» на особую комиссию при Морском министерстве, представители которого всегда выступали за признание флага коммерческих судов национальным. Эта комиссия под председательством морского министра И. К. Григоровича заседала 25 сентября (8 октября) 1912 года и 18 июня (1 июля) 1913 года В результате она пришла к выводу, что предложенная Особым совещанием реформа «неудобна». На заседании Совета министров 10 (23) сентября 1914 года было решено впредь все вопросы о флагах передать в ведение Морского министерства, на которое и возлагалось решение о реформе русского национального флага[109]. В 1913 году Николай II подтвердил указ Александра II о государственных цветах России: чёрном, жёлтом и белом[116].

12 (25) августа 1914 года циркуляром № 29897 министерства внутренних дел[117][118] было предписано на манифестациях[118] и «для употребления в частном быту» использовать новый флаг — бело-сине-красное полотнище с чёрным двуглавым орлом в жёлтом квадрате у древка (композиция, соответствующая дворцовому штандарту императора)[119]. Этот флаг в публикациях того времени назывался «новым русским национальным флагом»[119], хотя и не был государственным флагом Российской империи. Символика флага подчёркивала единение царя с народом. 8 (21) сентября император повелел разрешить использование нового флага лишь для «украшения патриотических картин и изданий», ношения в виде нагрудного значка «в частном быту и на разрешенных патриотических собраниях», а также для ношения в тех же случаях в виде ручного флажка (размерами «не более четырех вершков длиною, трех вершков шириною при древке не длиннее семи вершков»), при этом также оговаривалось, что для украшения зданий в торжественные дни и во всех других случаях, когда допускается поднимать флаг или нести его в процессии, должен использоваться исключительно бело-сине-красный национальный флаг, а подъём нового флага-символа, содержащего императорский штандарт, в этих случаях не допускался[120].

12 (25) августа 1914 года циркуляром № 29897 министерства внутренних дел[117][118] было предписано на манифестациях[118] и «для употребления в частном быту» использовать новый флаг — бело-сине-красное полотнище с чёрным двуглавым орлом в жёлтом квадрате у древка (композиция, соответствующая дворцовому штандарту императора)[119]. Этот флаг в публикациях того времени назывался «новым русским национальным флагом»[119], хотя и не был государственным флагом Российской империи. Символика флага подчёркивала единение царя с народом. 8 (21) сентября император повелел разрешить использование нового флага лишь для «украшения патриотических картин и изданий», ношения в виде нагрудного значка «в частном быту и на разрешенных патриотических собраниях», а также для ношения в тех же случаях в виде ручного флажка (размерами «не более четырех вершков длиною, трех вершков шириною при древке не длиннее семи вершков»), при этом также оговаривалось, что для украшения зданий в торжественные дни и во всех других случаях, когда допускается поднимать флаг или нести его в процессии, должен использоваться исключительно бело-сине-красный национальный флаг, а подъём нового флага-символа, содержащего императорский штандарт, в этих случаях не допускался[120].

Бело-сине-красный русский национальный флаг просуществовал до 1918 года. Чёрный, золотой (жёлтый) и серебряный (белый) цвета сохранили статус государственных цветов империи, присутствовавших на военных и гражданских русских кокардах и лентах медалей. Тем не менее, при создании в августе 1913 года опознавательного знака российских военных летательных аппаратов (первая в мире эмблема ВВС появилась в июне 1912 года во Франции) была принята бело-сине-красная, а не чёрно-жёлто-белая эмблема[121][122](Эмблема ВВС России, приведённая в иллюстрации к статье, появилась в ноябре 1914 г.).

Флаг в период Временного правительства

После Февральской революции 1917 года император Николай II отрёкся от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича, который, в свою очередь, передал власть Временному правительству. 1 (14) сентября 1917 года Россия была провозглашена республикой.

Во время революции широко использовался красный флаг, однако Юридическое совещание, состоявшееся 25 апреля (8 мая) 1917 года, предложило оставить в качестве национального бело-сине-красный флаг. На состоявшемся 6 (19) мая 1917 года заседании Временного правительства вопрос о государственном гербе и национальном флаге был отложен до «разрешения Учредительным собранием». Бело-сине-красный флаг продолжал быть фактическим государственным символом России до Октябрьской революции 1917 года (де-юре — до принятия 13 апреля 1918 года постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об установлении флага РСФСР), а в период Гражданской войны бело-сине-красный флаг представлял собой символ Белого движения, в противовес красному флагу Советской России.

Флаг РСФСР

- Подробнее по этой теме см.: Флаг РСФСР, Флаг СССР

8 апреля 1918 года вопрос о флаге РСФСР обсуждался на заседании Совета Народных Комиссаров РСФСР. В постановлении СНК предлагалось ВЦИК объявить государственным флагом красное полотнище с буквами «П. В. С. С.» (то есть с аббревиатурой девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). Однако это предложение не было принято. Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 13 апреля 1918 года было установлено: «Флагом Российской Республики устанавливается красное знамя с надписью: Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». В тексте декрета не содержалось никаких уточнений относительно цвета, величины и расположения надписи, соотношения ширины и длины полотнища.

17 июня 1918 года ВЦИК утвердил образец изображения флага РСФСР, разработанный по поручению НКИД художником-графиком Сергеем Васильевичем Чехониным. Флаг представлял собой красное прямоугольное полотнище, в верхнем углу которого, у древка, была помещена надпись «РСФСР» золотыми буквами, стилизованными под славянские; эта надпись от остальной части полотнища с двух сторон была отделена золотыми полосками, образующими прямоугольник.

30 декабря 1922 года РСФСР объединилась с УССР, БССР и ЗСФСР в союзное государство — СССР. Вид государственного флага СССР, описанного в Конституции СССР в 1923 году как красное или алое прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 1:2 «с изображением на его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамлённой золотой каймой», был установлен 18 апреля 1924 года. Его несли все суда СССР и дипломатические представительства СССР использовали флаг СССР.

Вопреки сложившемуся мнению, что государственный флаг СССР вытеснил из употребления государственный флаг РСФСР, сфера употребления государственного флага СССР была очень незначительной. В соответствии с утверждённым 29 августа 1924 года Постановлением Президиума ЦИК СССР и Совета Народных Комиссаров СССР «О флагах и вымпелах Союза Советских Социалистических Республик»[123] помимо использования в качестве кормового флага на торговых и пассажирских судах, приписанных к портам СССР, государственный флаг СССР на территории СССР был поднят постоянно только на двух зданиях — на здании Центрального Исполнительного Комитета СССР и на здании Совета Народных Комиссаров СССР. В дни общесоюзных праздников государственный флаг СССР поднимался только над зданиями центральных и местных учреждений народных комиссариатов и иных органов СССР, которые в большинстве населённых пунктов СССР отсутствовали.

Напротив, принятым 23 марта 1925 года ВЦИК и СНК РСФСР постановлением «О порядке употребления государственного флага РСФСР учреждениями, организациями и частными лицами» (аналогичные постановления существовали и в других союзных ССР) было установлено, что государственный флаг РСФСР должен был быть поднят постоянно не только на зданиях ВЦИК и СНК РСФСР, но и на зданиях всех исполнительных комитетов местных советов, включая сельские советы и районные советы в городах. В дни общесоюзных, республиканских и местных праздников и торжеств государственный флаг РСФСР должен был быть поднят на зданиях всех государственных и местных органов (народных комиссариатов, отделов местных исполнительных комитетов), а также на зданиях государственных предприятий республиканского подчинения и их объединений. На зданиях же всех остальных государственных, профессиональных, кооперативных и других общественных организаций, учреждений и предприятий (на школах, больницах, правлениях колхозов, дирекциях совхозов, различных конторах, магазинах, фабриках и заводах местного подчинения) в дни общесоюзных праздников и торжеств было предписано поднимать красный флаг без надписей и обозначений.[124]

Красное полотнище без надписей и обозначений было наиболее распространённым флагом в СССР и РСФСР до 1955 года, когда было утверждено Положение о государственном флаге РСФСР, не предусматривающее замену государственного флага РСФСР красным полотнищем без надписей и изображений.

После принятия в 1923 году Конституции (Основного Закона) СССР, в которой впервые было использовано понятие «государственный флаг СССР», 11 мая 1925 года XII Всероссийский съезд Советов принял новую редакцию Конституции (Основного Закона) РСФСР с описанием флага: «Статья 88. Государственный флаг Российской Социалистической Федеративной Советской Республики состоит из полотнища красного (алого) цвета, в левом углу коего, у древка наверху, помещены золотые буквы „РСФСР“». Флаг, созданный С. В. Чехониным, оставался без изменений до 1937 года, когда был установлен новый государственный флаг РСФСР.

21 января 1937 года Чрезвычайным Всероссийским XVII съездом Советов была утверждена новая конституция РСФСР, которая гласила:

Статья 149. Государственный флаг Российской Советской Федеративной Социалистической Республики состоит из красного полотнища, в левом углу которого, у древка наверху, помещены золотые буквы «РСФСР».[125]

Постановлением Президиума ВЦИК от 1 апреля 1937 года был утверждён новый образец изображения государственного флага РСФСР, разработанный по поручению Президиума ВЦИК художником А. Н. Милькиным. В отличие от флага РСФСР прежнего образца, новый флаг не имел обведённого золотыми линиями крыжа, а аббревиатура названия республики была нанесена обычным шрифтом, без разделительных точек.

20 января 1947 года Президиум Верховного Совета СССР своим постановлением «О государственных флагах союзных республик» признал целесообразным внести изменения в государственные флаги союзных ССР с тем, чтобы государственные флаги союзных ССР отражали идею союзного советского государства и национальные особенности республик. На флаги была помещена эмблема СССР — серп и молот с красной пятиконечной звездой при сохранении основного красного цвета полотнища, а кроме основного красного цвета полотнища были введены другие цвета, включён национальный орнамент.[127] Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1954 года было установлено новое описание государственного флага РСФСР: красное прямоугольное полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображались золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамлённая золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.[128] Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 декабря 1955 года было утверждено «Положение о Государственном флаге РСФСР», в котором были точно описаны размеры и расположение изображений на флаге.[129] Законом РСФСР от 2 июня 1954 года этот Указ был утвержден и описание флага внесено в 149 статью Конституции (Основного Закона) РСФСР[130]:

Государственный флаг Российской Советской Федеративной Социалистической Республики состоит из красного полотнища со светлосиней полосой у древка во всю ширину флага. Светлосиняя полоса составляет одну восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Отношение ширины флага к длине 1:2.

Описание государственного флага РСФСР было подтверждено в статье 181 новой Конституции РСФСР, принятой в 1978 году. В принятом 22 января 1981 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Положении о Государственном флаге РСФСР на рисунке и схеме обратной стороны полотнища звезда, серп и молот не были изображены[131].

Использование российского триколора после 1917 года

Гражданская война и Белая эмиграция

Во время Гражданской войны бело-сине-красный флаг России использовался Белым движением, а по её окончании — эмигрантскими организациями за границами России.

- За единую Россію.jpg

Пропагандистский плакат Белого движения с изображением бело-сине-красного флага России. 1919 год

- Thecristisrizenoldrussiancivilwarposter.jpg

Обложка журнала «Часовой»[132] с изображением щита цветов флага России. 1932 год

- Denikin poster.jpg

Пропагандистский плакат Добровольческой армии с изображением нарукавного шеврона цветов российского национального флага

«Новый русский национальный флаг» с имперским орлом в жёлтом кантоне поднимался русскими добровольцами-монархистами, сражавшимися в гражданской войне в Испании в 1936—1939 годах на стороне генерала Франко[133].

Великая Отечественная война

Во время войны 1941—1945 годов исторические флаги России — Андреевский и бело-сине-красный, а также эмблемы на их основе использовали некоторые русские военные формирования, воевавшие на стороне нацистской Германии, в частности, РОА.

Перестройка в СССР

В 1987 году бело-сине-красный флаг стал использоваться национально-патриотическими организациями[75] (в частности — обществом «Память»).

С 1988 года этот флаг стал использовался в демократическом движении — поначалу лишь радикальными организациями (впервые он был поднят демократами 7 октября 1988 на митинге на ленинградском стадионе «Локомотив» по инициативе членов НТС и Демократического союза[134]), но очень быстро утвердившийся в массовом сознании как символ всех демократических движений.

В 1989 г. организация «Русское знамя» выступила с инициативой официального признания бело-сине-красного флага в качестве государственного символа России и развернуло широкую кампанию по сбору подписей в Верховный Совет РСФСР с этим требованием. В качестве альтернативы этому и в поисках нового символа значительная часть монархистов и сторонников консервативных движений стала использовать чёрно-золото-белый флаг[75]. Объединение «Россы» использовало сине-красно-зелёный флаг: синий цвет символизировал чистое небо до 1917 года, красный — кровавый террор, а зелёный — светлое будущее России[135].

В матче за звание чемпиона мира по шахматам 1990 года Гарри Каспаров, формально представлявший СССР, выступал под бело-сине-красным флагом как символом новой, демократической России. Его соперник — Анатолий Карпов, играл под красным флагом[136].

Использование флагов советского периода после 1991 года

|

| |

| проекты Государственного флага Российской Федерации, предложенные депутатами от фракции КПРФ, Аграрной депутатской группы, ЛДПР и депутатской группы «Народовластие». Слева — вариант, основанный на флаге СССР (официально вносился в Государственную Думу в 1994 и 1997 годах); справа — вариант, основанный на флаге РСФСР (предлагался автором законопроекта в качестве возможной альтернативы)

| ||

Флаг СССР и флаг РСФСР образца 1954 года продолжали использоваться на уличных манифестациях и митингах представителями российских коммунистических движений и после установления трёхцветного бело-сине-красного государственного флага в 1991 году.

Например, 23 февраля 1992 года на митинге в честь Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, собравшем в центре Москвы, по данным агентства РИА Новости 10 000 человек, его участники держали флаги СССР и РСФСР[137]. Также флаги СССР и РСФСР, флаг гербовых цветов Российской империи и Андреевский флаг использовались некоторыми сторонниками Верховного Совета России во время событий сентября-октября 1993 года в Москве[138].

В конце 1994 года[139], а также зимой 1997 и весной 1998 года во время дебатов в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации депутатами от фракции КПРФ, Аграрной депутатской группы, ЛДПР и депутатской группы «Народовластие»[140] высказывались предложения о замене действующего государственного флага России на флаг Советского Союза[134][141] или на флаг РСФСР[134][140]. Так, например, председатель Государственной думы Геннадий Селезнев заявил: «Под трёхцветным флагом воевали власовцы — чем возмущаются ветераны в своих многочисленных письмах»[134].

7 ноября 2003 года кандидат в депутаты Государственной думы член КПРФ Армен Бениаминов поднял на флагштоке здания Государственной думы Государственный флаг СССР вместо спущенного им перед этим Государственного флага Российской Федерации. Против Бениаминова возбудили уголовное дело по статье 329 УК РФ «Надругательство над государственным флагом Российской Федерации»[142][143].

В 2006 году флаг РСФСР использовали антиглобалисты на проводившейся на стадионе им. Кирова в Санкт-Петербурге акции протеста «Контрсаммит» против проведения саммита G8[144][145].

Флаг Российской Федерации с 1991 года

После прошедших в марте 1990 года выборов народных депутатов РСФСР движение «Демократическая Россия» образовало «Конституционную комиссию»[~ 2], которой были подготовлены проекты Декларации о государственном суверенитете республики и предложений по конституционным поправкам[146]. В числе предложенных первоочередных изменений Конституции значилось изменение Государственного флага РСФСР: новой редакцией статьи 181 предлагалось установить, что «Государственный флаг РСФСР представляет собой трёхцветное прямоугольное полотнище с равными по величине горизонтальными полосами: верхняя — белого, средняя — голубого, нижняя — алого цвета. Отношение ширины флага к его длине — 1:2»[146]. Однако на I Съезде установленный в 1954 году государственный флаг изменен не был, более того, 23 мая 1990 года[147] депутаты большинством голосов постановили убрать бело-сине-красные флаги, установленные на столиках некоторых народных депутатов РСФСР, а в прессе их назвали «царской символикой»[135]. В проекте Конституции Российской Федерации, принятом Конституционной комиссией РСФСР за рабочую основу 12 октября 1990 года, устанавливалась более осторожная формула, предусматривавшая что «официальные отличительные знаки Российской Федерации (герб и флаг) воплощают исторические символы российской государственности…»[148], без явного указания на бело-сине-красный флаг и двуглавого орла, однако даже это положение вызвало острую критику[149] и в последующих вариантах проекта (12 ноября 1990—ок. 27 июля 1991 гг.) оно тоже было снято и заменено чистой отсылкой к закону[150].

5 ноября 1990 года Совет Министров РСФСР принял постановление об организации работы по созданию новых государственных флага и герба РСФСР и поручил Комитету по делам архивов при Совете Министров РСФСР разработать концепцию новых государственных символов и совместно с Министерством культуры РСФСР создать проекты новых государственных герба и флага РСФСР[131]. По итогам рассмотрения предложений Комитет по делам архивов Совета министров РСФСР рекомендовал восстановить бело-сине-красный флаг, но внесение соответствующих законопроектов в Верховный Совет РСФСР было решено отложить на период до окончания избирательной кампании по выборам Президента РСФСР. Соответственно, в течение июля—августа 1991 года в проект Конституции было включено предлагаемое описание нового Государственного флага Российской Федерации — бело-лазорево-алого[151].

Во время «Августовского путча» бело-сине-красный флаг широко использовался силами, противостоящими ГКЧП. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года, подготовленным на основе соответствующего положения проекта Конституции РФ[151], исторический флаг России был признан официальным Национальным флагом Российской Федерации:

Верховный Совет РСФСР постановляет: до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.

— [152]

Из-за бурных событий в августе это постановление Верховного Совета РСФСР было опубликовано только 3 сентября 1991 года[153], а 27 августа 1991 года центральные газеты опубликовали сообщение ТАСС от 25 августа, которое гласило:

Председатель Совета Министров РСФСР И. С. Силаев направил центральным и местным органам государственной власти и управления РСФСР, а также средствам массовой информации телеграмму, в которой, в частности, говорится: Руководствуясь решениями чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1991 года и Президента РСФСР, считать Государственным флагом РСФСР исторический Российский флаг, представляющий собой полотнище из трёх равновеликих горизонтально расположенных полос: верхней — белого, средней — синего, нижней — красного цветов. Соотношение ширины флага к его длине — 1:2.

1 ноября 1991 года[3] Пятым съездом народных депутатов РСФСР бело-лазорево-алый флаг был законодательно утверждён Государственным флагом РСФСР; за утверждение флага проголосовало 750 народных депутатов РСФСР из 865 участвовавших в голосовании.[156]:

Государственный флаг РСФСР представляет собой прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя — лазоревого цвета и нижняя — алого цвета. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.

— Ст. 181 Конституции (Основного Закона) РСФСР 1978 года (в редакции от 1 ноября 1991 года)

25 декабря 1991 года по решению Верховного Совета РСФСР название государства «РСФСР» было изменено законом на название «Российская Федерация (Россия)»[157]. Съезд народных депутатов Российской Федерации законом от 21 апреля 1992 года № 2708-I внес соответствующие изменения в Конституцию РСФСР: во всех её статьях, где упоминалось название республики, в том числе и в 181-й статье, описывающей Государственный флаг, оно было заменено на название «Российская Федерация» (в соответствующем падеже). Поправки вступили в силу 16 мая 1992 года с момента опубликования.

Параллельно была продолжена работа над новой Конституцией Российской Федерации. Среди прочих поправок в Конституционную комиссию поступили предложения об уточнении описания Государственного флага России. Министерство иностранных дел предложило изменить соотношение сторон флага с 1:2 на 2:3[158], «как это было до революции», а Комиссия Совета Республики ВС РФ по культуре предложила изменить цвета двух последних полос на синий и красный[159], поскольку установленное Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года № 1627/1-1 и Законом РСФСР от 1 ноября 1991 года № 1827-1 описание цветов флага (белый, лазоревый, алый) не соответствовало существовавшему в Российской империи, в законодательных актах которой цветами флага назывались белый, синий и красный[156][160]. Оба предложения были учтены: на совместном заседании палат Верховного Совета Российской Федерации 4 апреля 1992 года при обсуждении вопроса о проекте Конституции РФ докладчик шестого раздела И. В. Федосеев отметил, что «по литературным источникам выверено описание государственной символики дореволюционной России. Поэтому от того „поэтического“ описания Государственного флага, которое есть сегодня, вернулись к тому описанию, которое было в этих нормативных актах»[161]; согласно статье 133 проекта от 4 апреля флаг состоял из белой, синей и красной полос и имел соотношение ширины к длине 2:3[162][163]. Впоследствии, в ноябре 1992 года, Комитет Верховного Совета по культуре внёс на рассмотрение Верховного Совета РФ законопроект о внесении уточнений в действовавшее описание флага: в статье 181 Конституции (Основного Закона) Российской Федерации — России 1978 года слова «лазоревого» и «алого» предлагалось заменить на «синего» и «красного» соответственно[164]. Комиссия ВС по культуре аргументировала необходимость изменения Конституции тем, что «лазоревый и алый цвета Государственного флага никогда в России не использовались»[160], однако Съезд народных депутатов Российской Федерации, обладавший исключительным правом изменения Конституции, законопроект не принял[165].

В последнем варианте проекта Конституции (Основного Закона) РФ, разработанного Конституционной комиссией РФ, предлагалось установить, что «Государственным флагом РФ является прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого цвета, средней — синего цвета и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3»[166], в то время как в проектах, представленных Президентом РФ (проект от 29 апреля 1993 года, проект Конституционного совещания от 12 июля 1993 года), положенных в основу ныне действующей Конституции предусматривалось определение государственных символов Российской Федерации федеральными конституционными законами.

Накануне принятия новой Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года, установившей современное государственное устройство Российской Федерации, 11 декабря 1993 года Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин подписал Указ № 2126 «О Государственном флаге Российской Федерации»[1], которым было утверждено Положение о Государственном флаге Российской Федерации и признано утратившим силу Положение о Государственном флаге РСФСР, утверждённое Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 декабря 1955 года[167]. В статье 1 Положения о Государственном флаге Российской Федерации он был описан как «прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3» . Оттенки цветов не были установлены[168].

1 января 1999 года введён ГОСТ Р 51130-98 «Флаг Государственный Российской Федерации. Общие технические условия»[5].

Описание государственного флага Российской Федерации, содержавшееся в Положении 1993 года, было без изменений повторено в статье 1 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации»[4], который вступил в силу 27 декабря 2000 года.

Штандарт Президента

Знамя Победы

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 7 мая 2007 г. N 68-ФЗ Знамя Победы в День Победы — 9 мая, может вывешиваться на зданиях, подниматься на мачтах, флагштоках, наряду с Государственным флагом Российской Федерации.[170]

Использование флага России

После принятия Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации» в соответствии с первоначальными редакциями[171] использование флага России было жёстко регламентировано. Его могли использовать только:

После принятия Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации» в соответствии с первоначальными редакциями[171] использование флага России было жёстко регламентировано. Его могли использовать только:

- органы государственной власти Российской Федерации;

- дипломатические и прочие официальные представительства России за рубежом;

- суда, включённые в один из реестров судов России, а также военные корабли и суда.

Особенностью этого закона являлось то, что использование Государственного флага Российской Федерации частными лицами допускалось, например, лишь во время отдания воинских почестей покойному и в других специально оговоренных случаях. Использование Государственного флага Российской Федерации в нарушение установленных этим федеральным конституционным законом правил являлось административным проступком согласно статье 17.10 Кодекса об административных правонарушениях «Незаконные действия по отношению к государственным символам Российской Федерации» (до изменения формулировки статьи 8 ноября 2008 года[172]) и влекло за собой юридическую ответственность.

Осенью 2008 года это противоречие было устранено: Государственная Дума поддержала[173] законопроект, разрешающий любое уважительное использование Государственного флага Российской Федерации негосударственным организациям и частным лицам. В закон «О Государственном флаге Российской Федерации» было включено положение[174] о том, что:

Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над Государственным флагом Российской Федерации.

Флаг может вывешиваться на мачте (флагштоке), древке или без древка. При вертикальном расположении полотнища белая полоса должна располагаться слева[175].

Флаг может вывешиваться на мачте (флагштоке), древке или без древка. При вертикальном расположении полотнища белая полоса должна располагаться слева[175].

Ответственность за ненадлежащее использование флага России определена статьёй 17.10 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации»[176], предусматривающей наложение штрафа для граждан (в размере от трёх до пяти МРОТ) и для должностных лиц (от пяти до десяти МРОТ).

Ответственность за надругательство над флагом России

Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации является преступлением. Надругательство может выражаться в совершении лицами, достигшими 16 лет, самых разнообразных активных публичных действий, свидетельствующих о неуважительном отношении к флагу, например, в его уничтожении, повреждении, нанесении циничных рисунков или надписей.

Согласно статье 329 Уголовного кодекса России «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации»[177], оно карается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. На практике распространённым является условное наказание[178][179].

День Государственного флага Российской Федерации

День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа. Он был установлен в 1994 году [www.rusflag.ru/docm/ukazdgf.htm указом] президента Российской Федерации[180].

Самый большой флаг России

Самый большой флаг России был поднят в августе 2011 года в Чеченской Республике между сёлами Ойсхара и Центорой. Флаг имеет площадь полотнища 150 квадратных метров. Высота флагштока, расположенного на 300-метровой горе, составляет 70 метров[182].

Во Владивостоке 7 июля 2013 года почти 30 тысяч горожан выстроились на мосту через бухту Золотой Рог с красными, синими и белыми флажками в руках, и воссоздали 707 метровый[183] флаг России. Данное событие попало в книгу рекордов Гиннесса, как самый большой «живой» флаг в мире[184].

Значение цветов флага

Цветам российского флага приписывается множество символических значений, однако не существует официального толкования цветов Государственного флага Российской Федерации. Самая популярная расшифровка заключается в следующем[185]:

- Белый цвет символизирует благородство и откровенность;

- Синий цвет — верность, честность, безупречность и целомудрие;

- Красный цвет — мужество, смелость, великодушие и любовь.

Другим распространённым толкованием было соотнесение цветов флага с историческими областями Российской империи: Белой (белый цвет), Малой (синий цвет) и Великой Руси (красный цвет)[186]. Это объяснение исходило из полного титула царей и императоров России: «Всея Великия, и Малыя и Белые России», символизируя единение великороссов, малороссов и белорусов. Кроме того, в дореволюционные времена существовали разнообразные трактовки значений этих цветов, например:

- белый — цвет свободы;

- синий — цвет Богородицы;

- красный цвет — символ державности.

С точки зрения геральдистов, все подобные расшифровки носят необязательный, поэтико-лирический характер[187].

Панславянские цвета

Участники панславянского конгресса в Праге в 1848 году приняли решения, что они возьмут за основу для флагов своих освободительных движений цвета российского бело-сине-красного флага. На основе этих трёх цветов были созданы флаги многих славянских государств и народов[188] — словацкого национального флага (1848, позднее — Словакии в 1938—1945 годах и с 1990 года), Словении, Хорватии, Сербии, Черногории (в 1876—2004 годах), Болгарии (с заменой синего на зелёный), лужицких сербов и русинов.

Следует, однако, отметить, что в некоторых случаях совпадение цветов флагов с панславянскими не является намеренным и не связано с флагом России (как, например, флаг Чехословакии — современный флаг Чешской Республики).

Приднестровская Молдавская Республика

В мае 2009 года в Приднестровской Молдавской Республике, 59,2 % населения которой составляют русские и украинцы[189], был внесён законопроект — утвердить в качестве национального флаг, аналогичный флагу России, но отличающийся от последнего соотношением сторон (1:2 вместо 2:3)[190][191]. Однако данный законопроект не был принят депутатами.

Похожие флаги

Не следует путать флаг России с нижеприведёнными флагами, похожими на него до степени смешения:

- Flag of Azania.svg

Флаг Азании (Сомали)

- Flag of Krain.svg

Герцогство Крайна (до 1918 года)

- Flag of the Slovene Nation.svg

Национальный флаг словенцев

- Flag of First Slovak Republic 1939-1945.svg

Флаг Словакии до 1945 и в 1990-1992 годах

См. также

- Флаг РСФСР

- Флаг СССР

- Флаги субъектов Российской Федерации

- Военно-морской флаг СССР

- Военно-морской флаг Российской Федерации

- Государственные символы России

- День Государственного флага Российской Федерации

Напишите отзыв о статье "Флаг России"

Примечания

- ↑ Мог использоваться до 1 января 1995 года[1]