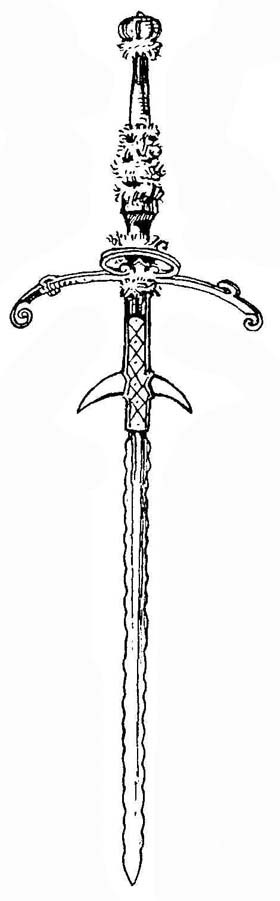

Фламберг

Фла́мберг (нем. Flamberge, от нем. Flamme — пламя, также встречается французский вариант транскрипции Фламберж) — двуручный (реже — одноручный или полуторный) меч с клинком волнистой (пламевидной) формы. Применялся в Европе (в особенности в Швейцарии и Германии) в XV—XVII веках. Церемониальные двуручные фламберги до настоящего времени состоят на вооружении Швейцарской гвардии Ватикана

Содержание

История появления

Появление такого оружия, как фламберг, имело ряд предпосылок. Ещё во времена первых крестовых походов (конец XI века) рыцари-крестоносцы познакомились с имевшими искривленный клинок образцами оружия Северной Африки и Святой земли — саблями. Чуть позже, во время походов Чингиз-хана (середина XII века), в Европу попала и лёгкая монгольская сабля. При этом было отмечено, что искривленные клинки обладают большей поражающей способностью, нежели прямой меч того же веса. Однако широкого распространения в Европе оружие с изогнутым клинком не получило. Тому имелся целый ряд причин. Во-первых, мощность удара тяжёлого рубящего меча была выше, чем у лёгкой сабли, и качественный стальной доспех был для сабель практически непреодолим. А попытки европейских оружейников выковать саблю, сравнимую по мощности удара с тяжёлым мечом, успеха не имели — резко снижалась прочность клинка (турецкие оружейники отчасти вышли из положения, оснастив клыч и палу (гаддарэ) массивной елманью). Кроме того, к этому времени в западно-европейской фехтовальной школе начали появляться колющие приёмы, для нанесения которых сабля была пригодна куда меньше, чем меч. Также оказывал влияние тот факт, что бои часто велись в узком пространстве (улочки городов, дома, замки), что не позволяло в полной мере пользоваться преимуществами сабли.

Однако к XIV—XVI векам развитие металлургии и параметры рыцарской брони сделали рубящий меч на поле боя почти бесполезным (для пробития брони требовалось нанести 3—5 рубящих ударов, а это возможно только в бою один на один). Оружейники начали активно искать выход из ситуации — к примеру, в создании колющего «бронебойного» меча типа панцербрехера, и таких типов оружия, как эсток и кончар. В Европе и Азии началось распространение бронебойных топоров — клевцов и чеканов. Кроме того, в противоборстве с латниками начала усиливаться роль копий и ударно—раздробляющего оружия. К примеру, русские ратники предпочитали применять против тяжеловооружённых рыцарей рогатины и совни, а также булавы—шестопёры с высокой эффективностью удара (использовались, впрочем, и клевцы). Табориты расправлялись с рыцарями при помощи боевых цепов. Периодически возвращались и к идее искривлённого клинка — так, в частности, появился гросс-мессер. К концу XV века появилась мысль вместо единого изогнутого клинка сделать клинок волнового типа, с несколькими изгибами. Однако, как полноценное боевое оружие, фламберги появились лишь в середине XVI века, в Германии (предположительно — в Южной).

Устройство

Фламберг представлял собой двуручный (реже — одноручный или полуторный) меч с клинком, имеющим ряд последовательных противофазных изгибов. Боевое оружие чаще всего имело изгибы лишь на две трети своей длины от гарды — конец клинка оставался прямым и служил для нанесения как рубящих, так и колющих ударов, как обыкновенный меч (это особо относилось к двуручным образцам, требующим больших тренировок и силы удара). По всей длине клинка лезвие затачивалось, при этом «волны» клинка чуть отгибали (разводили), как у пилы.

Часто помимо основной гарды, служившей для защиты кистей рук воина, фламберги имели и малую волнистую гарду, расположенную перед основной и служившую для перехвата клинка противника. Чаще всего её крепили под углом в 45 градусов для увеличения захватывающего эффекта. Между гардами размещалось рикассо.

Мечи-фламберги были сложны в изготовлении и отличались дороговизной. Поэтому, кроме настоящих, дорогих фламбергов, у которых был изогнут сам клинок, существовали также дешёвые фламберги, переделанные из прямых мечей путём особой заточки клинка до волнистого состояния. Общая длина фламберга достигала 1,5 м, рукоять покрывалась материей или кожей. Масса двуручного фламберга составляет около четырех килограммов.

Принцип действия

Основным преимуществом конструкции фламберга в сравнении с обычным мечом являлось существенное уменьшение поражающей поверхности при контакте с мишенью. Таким образом, благодаря тяжести меча и изгибам клинка, значительно усиливался удельный разрушительный эффект на единицу площади — выгнутая кромка имела лучшие рубящие свойства за счет концентрации ударного воздействия клинка. То есть, во фламберге сочетались эффективность кривого меча с привычной для европейцев прямой формой клинка.

Основным преимуществом конструкции фламберга в сравнении с обычным мечом являлось существенное уменьшение поражающей поверхности при контакте с мишенью. Таким образом, благодаря тяжести меча и изгибам клинка, значительно усиливался удельный разрушительный эффект на единицу площади — выгнутая кромка имела лучшие рубящие свойства за счет концентрации ударного воздействия клинка. То есть, во фламберге сочетались эффективность кривого меча с привычной для европейцев прямой формой клинка.

Выступающие участки волн первыми касались цели, что повышало шанс прорубить жесткую поверхность. Кроме того, обратный ход волнистого «пламенеющего» лезвия давал вполне очевидный эффект пилы, рассекая поражаемую поверхность.

Колющий удар фламбергом причинял противнику значительно более тяжелую рану, нежели удар обычным клинком. Из-за особенностей заточки клинка, раны, нанесенные фламбергом, практически не заживали. Эффект фламберга заключался, прежде всего, в том, что при последовательном прохождении сквозь тело жертвы, "волны" оставляли рваную рану с несколькими параллельными разрезами внутри неё, которые, с учетом уровня средневековой медицины, почти всегда воспалялись, вызывая гангрену. Данный эффект действовал примерно до первой трети ширины раны, то есть до окончания собственно зоны волнообразной заточки. При этом, чем большую амплитуду волн имел клинок фламберга, тем сильнее проявлялись эти свойства.

По тем же причинам фламберг вообще давал очень широкую колотую рану — эффективная ширина раны, равная расстоянию между крайними точками лезвия на противофазных волнах, в полтора-два раза больше фактической ширины лезвия. Кроме того, за счет волнистой формы «пламевидный» клинок в некотором роде самоориентируется в направлении наименьшего сопротивления и реже застревает между рёбрами жертвы (однако при жестком удержании рукояти меча это свойство почти исчезает).

Фламберг также давал ряд преимуществ в оборонительном положении, поскольку при отражении атаки клинок соперника задерживался на волнах, не опускаясь до перекрестья меча.

Вместе с тем, фламберг имел и ряд недостатков. В частности, клинок фламберга обладал меньшей жёсткостью и бо́льшим весом: клинок приходилось делать бо́льшей (в сравнении с прямым мечом) толщины, так как объективно он имел довольно узкое лезвие. Волнообразная форма клинка программировала множество зон напряжения металла (по одной на каждые полволны), что в сочетании с неравномерностью нагрузки на лезвие давало значительно бо́льший риск поломки клинка при нанесении или отражении удара. Кроме того, на отрицательных полуволнах закаленная грань лезвия работает на растяжение в бо́льшей степени, нежели у прямых или слабоизогнутых клинков, что также негативно сказывалось на долговечности фламберга.

В попытке увеличить долговечность фламбергов их изготовители разрабатывали различные системы закалки клинка. Отмечено, к примеру, что ряд фламбергов имеет закалку только режущей кромки с разными вариантами поверхностной цементации. В этом случае распределение нагрузок являлось более приемлемым для несения как ударных, так и вибрационных нагрузок. Однако, поскольку фламберги были, по существу, оружием единичного изготовления, для клинков из одного и того же металла из-за разной формы клинка нужно было подбирать различные варианты закалки.

Общими проблемами были также сложность изготовления фламберга, высокие требования к качеству металла, связанные с этим высокая цена и достаточно ограниченное количество фламбергов, находящихся в употреблении.

Применение фламбергов

Распространению фламбергов в первую очередь способствовала наёмная пехота — кондотьеры и ландскнехты, вышедшие на арену войн в конце XV века. Весьма часто они были вооружены двуручными мечами — цвайхендерами, некоторые имели и фламберги. Несмотря на то, что фламберг, в силу своей дороговизны, был оружием достаточно редким, его достоинства были быстро оценены. Особое распространение фламберги получили в годы 30-летней войны.

Очень скоро за фламбергом закрепилась репутация грозного оружия. Нанесённые фламбергом раны практически не заживали, что послужило почвой для легенд об «отравленности» фламберга. Воины-«фламбергоносцы» закономерно внушали страх и были объектом особой ненависти противника. Отдельные полководцы тех лет приговаривали плененных владельцев фламбергов к смерти исключительно за ношение подобного оружия. В одной инструкции для солдат прямо указывалось: «носящий лезвие, волне подобное, должен быть предан смерти без суда и следствия». В связи с этим распространились не лишённые основания легенды о том, что фламбергами вооружались только отчаянные сорвиголовы.

Примерно в это же время фламберги (как и арбалеты) были про́кляты католической церковью и запрещены ею к использованию, как негуманное оружие. Однако особенного действия этот запрет не возымел, и боевое применение фламбергов продолжалось вплоть до XVII века, когда они постепенно вышли из употребления вместе с прямыми двуручными мечами.

Часть мечей с «пламенеющим» клинком изготовлялась исключительно в церемониальных целях. Клинки подобных мечей, как правило, выковывались из единого куска металла, не несли соответствующей закалки и имели изгибы по всей своей длине. Изучение этих мечей послужило почвой распространённого в прошлом предположения, что фламберги изначально являлись небоевым оружием. Отчасти эта гипотеза опиралась на сравнение фламбергов с огненным мечом архангела Михаила. Однако более позднее изучение боевых фламбергов опровергло данную гипотезу.

«Пламенеющие клинки» позднего времени

Когда в XVII веке, с развитием огнестрельного оружия, доспехи утратили свою практическую ценность, двуручные мечи, основным назначением которых было именно разрубание доспехов, автоматически вышли из употребления. Вместе с ними исчезли и фламберги, однако сами волнистые клинки из оружейного искусства не пропали, перейдя к шпаге. Пламенеющая шпага унаследовала практически все достоинства фламберга (она прорезала кольчуги, не застревала в теле жертвы, позволяла блокировать клинок противника и т.д.).

Однако, помимо этих преимуществ, шпаги с волнистым клинком получили еще одно. Конструкция шпаги в принципе позволяла в бою схватить клинок противника рукой в кожаной перчатке и нанести ему неблокируемый удар. Но в случае с волнистым клинком-пилой подобный приём грозил серьёзными ранами. Практичный клинок получил распространение как оружие наемных убийц и профессиональных дуэлянтов — бретёров, хотя массово такие шпаги не производились по причине сложности и дороговизны. Волнистые клинки использовались вплоть до начала XVIII века, когда они окончательно вышли из употребления.

Аналоги фламберга

В юго-восточной Азии получило распространение оружие, по принципу действия практически аналогичное фламбергу — малайский крис, также имеющий волнистое лезвие. Данный тип оружия существует до сих пор в качестве традиционного ритуального кинжала.

См. также

Источники

- Ричард Ф. Бертон. Книга мечей. — М.: Центрполиграф, 2007. — 400 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-9524-2702-0.

- Эварт Окшотт. Меч в век рыцарства. Классификация, типология, описание. — М.: Центрполиграф, 2007. — 224 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-9524-3315-1.

Напишите отзыв о статье "Фламберг"

Ссылки

- [www.bsmith.ru/ru/flamberge описание фламберга на сайте bsmith.ru]

- [warriors.evial.ru/armor/sw_4a.php Статья о фламбергах на сайте проекта «Братство воинов»]

- [web.archive.org/web/20090417072534/weaponsas.ucoz.ru/publ/11-1-0-42 Статьи о фламбергах на сайте WeaponsAS]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Фламберг

1 го сентября в ночь отдан приказ Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу.

Первые войска двинулись в ночь. Войска, шедшие ночью, не торопились и двигались медленно и степенно; но на рассвете двигавшиеся войска, подходя к Дорогомиловскому мосту, увидали впереди себя, на другой стороне, теснящиеся, спешащие по мосту и на той стороне поднимающиеся и запружающие улицы и переулки, и позади себя – напирающие, бесконечные массы войск. И беспричинная поспешность и тревога овладели войсками. Все бросилось вперед к мосту, на мост, в броды и в лодки. Кутузов велел обвезти себя задними улицами на ту сторону Москвы.

К десяти часам утра 2 го сентября в Дорогомиловском предместье оставались на просторе одни войска ариергарда. Армия была уже на той стороне Москвы и за Москвою.

В это же время, в десять часов утра 2 го сентября, Наполеон стоял между своими войсками на Поклонной горе и смотрел на открывавшееся перед ним зрелище. Начиная с 26 го августа и по 2 е сентября, от Бородинского сражения и до вступления неприятеля в Москву, во все дни этой тревожной, этой памятной недели стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда ночи даже бывают теплые и когда в темных теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды.

2 го сентября в десять часов утра была такая погода. Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно с своей рекой, своими садами и церквами и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.

При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них, чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого. Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыханио этого большого и красивого тела.

– Cette ville asiatique aux innombrables eglises, Moscou la sainte. La voila donc enfin, cette fameuse ville! Il etait temps, [Этот азиатский город с бесчисленными церквами, Москва, святая их Москва! Вот он, наконец, этот знаменитый город! Пора!] – сказал Наполеон и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Moscou и подозвал переводчика Lelorgne d'Ideville. «Une ville occupee par l'ennemi ressemble a une fille qui a perdu son honneur, [Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность.] – думал он (как он и говорил это Тучкову в Смоленске). И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним, невиданную еще им восточную красавицу. Ему странно было самому, что, наконец, свершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным, желание. В ясном утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его.

«Но разве могло быть иначе? – подумал он. – Вот она, эта столица, у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александр и что думает он? Странный, красивый, величественный город! И странная и величественная эта минута! В каком свете представляюсь я им! – думал он о своих войсках. – Вот она, награда для всех этих маловерных, – думал он, оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся войска. – Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица des Czars. Mais ma clemence est toujours prompte a descendre sur les vaincus. [царей. Но мое милосердие всегда готово низойти к побежденным.] Я должен быть великодушен и истинно велик. Но нет, это не правда, что я в Москве, – вдруг приходило ему в голову. – Однако вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия… Александр больнее всего поймет именно это, я знаю его. (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром.) С высот Кремля, – да, это Кремль, да, – я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны; что я вел войну только с ложной политикой их двора, что я люблю и уважаю Александра и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. Бояре – скажу я им: я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных. Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю: ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? Да, вот она!»

– Qu'on m'amene les boyards, [Приведите бояр.] – обратился он к свите. Генерал с блестящей свитой тотчас же поскакал за боярами.

Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон.

Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни reunion dans le palais des Czars [собраний во дворце царей.], где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора, такого, который бы сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о ma chere, ma tendre, ma pauvre mere, [моей милой, нежной, бедной матери ,] он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: Etablissement dedie a ma chere Mere. Нет, просто: Maison de ma Mere, [Учреждение, посвященное моей милой матери… Дом моей матери.] – решил он сам с собою. «Но неужели я в Москве? Да, вот она передо мной. Но что же так долго не является депутация города?» – думал он.

Между тем в задах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованны. Не то, что Москва была оставлена жителями (как ни важно казалось это событие), пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том императору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, называемое французами ridicule [смешным] положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть толпы пьяных, но никого больше. Одни говорили, что надо было во что бы то ни стало собрать хоть какую нибудь депутацию, другие оспаривали это мнение и утверждали, что надо, осторожно и умно приготовив императора, объявить ему правду.

– Il faudra le lui dire tout de meme… – говорили господа свиты. – Mais, messieurs… [Однако же надо сказать ему… Но, господа…] – Положение было тем тяжеле, что император, обдумывая свои планы великодушия, терпеливо ходил взад и вперед перед планом, посматривая изредка из под руки по дороге в Москву и весело и гордо улыбаясь.

– Mais c'est impossible… [Но неловко… Невозможно…] – пожимая плечами, говорили господа свиты, не решаясь выговорить подразумеваемое страшное слово: le ridicule…

Между тем император, уставши от тщетного ожидания и своим актерским чутьем чувствуя, что величественная минута, продолжаясь слишком долго, начинает терять свою величественность, подал рукою знак. Раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с разных сторон обложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую, Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Быстрее и быстрее, перегоняя одни других, беглым шагом и рысью, двигались войска, скрываясь в поднимаемых ими облаках пыли и оглашая воздух сливающимися гулами криков.

Увлеченный движением войск, Наполеон доехал с войсками до Дорогомиловской заставы, но там опять остановился и, слезши с лошади, долго ходил у Камер коллежского вала, ожидая депутации.

Москва между тем была пуста. В ней были еще люди, в ней оставалась еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, как пуст бывает домирающий обезматочивший улей.

В обезматочившем улье уже нет жизни, но на поверхностный взгляд он кажется таким же живым, как и другие.

Так же весело в жарких лучах полуденного солнца вьются пчелы вокруг обезматочившего улья, как и вокруг других живых ульев; так же издалека пахнет от него медом, так же влетают и вылетают из него пчелы. Но стоит приглядеться к нему, чтобы понять, что в улье этом уже нет жизни. Не так, как в живых ульях, летают пчелы, не тот запах, не тот звук поражают пчеловода. На стук пчеловода в стенку больного улья вместо прежнего, мгновенного, дружного ответа, шипенья десятков тысяч пчел, грозно поджимающих зад и быстрым боем крыльев производящих этот воздушный жизненный звук, – ему отвечают разрозненные жужжания, гулко раздающиеся в разных местах пустого улья. Из летка не пахнет, как прежде, спиртовым, душистым запахом меда и яда, не несет оттуда теплом полноты, а с запахом меда сливается запах пустоты и гнили. У летка нет больше готовящихся на погибель для защиты, поднявших кверху зады, трубящих тревогу стражей. Нет больше того ровного и тихого звука, трепетанья труда, подобного звуку кипенья, а слышится нескладный, разрозненный шум беспорядка. В улей и из улья робко и увертливо влетают и вылетают черные продолговатые, смазанные медом пчелы грабительницы; они не жалят, а ускользают от опасности. Прежде только с ношами влетали, а вылетали пустые пчелы, теперь вылетают с ношами. Пчеловод открывает нижнюю колодезню и вглядывается в нижнюю часть улья. Вместо прежде висевших до уза (нижнего дна) черных, усмиренных трудом плетей сочных пчел, держащих за ноги друг друга и с непрерывным шепотом труда тянущих вощину, – сонные, ссохшиеся пчелы в разные стороны бредут рассеянно по дну и стенкам улья. Вместо чисто залепленного клеем и сметенного веерами крыльев пола на дне лежат крошки вощин, испражнения пчел, полумертвые, чуть шевелящие ножками и совершенно мертвые, неприбранные пчелы.

Пчеловод открывает верхнюю колодезню и осматривает голову улья. Вместо сплошных рядов пчел, облепивших все промежутки сотов и греющих детву, он видит искусную, сложную работу сотов, но уже не в том виде девственности, в котором она бывала прежде. Все запущено и загажено. Грабительницы – черные пчелы – шныряют быстро и украдисто по работам; свои пчелы, ссохшиеся, короткие, вялые, как будто старые, медленно бродят, никому не мешая, ничего не желая и потеряв сознание жизни. Трутни, шершни, шмели, бабочки бестолково стучатся на лету о стенки улья. Кое где между вощинами с мертвыми детьми и медом изредка слышится с разных сторон сердитое брюзжание; где нибудь две пчелы, по старой привычке и памяти очищая гнездо улья, старательно, сверх сил, тащат прочь мертвую пчелу или шмеля, сами не зная, для чего они это делают. В другом углу другие две старые пчелы лениво дерутся, или чистятся, или кормят одна другую, сами не зная, враждебно или дружелюбно они это делают. В третьем месте толпа пчел, давя друг друга, нападает на какую нибудь жертву и бьет и душит ее. И ослабевшая или убитая пчела медленно, легко, как пух, спадает сверху в кучу трупов. Пчеловод разворачивает две средние вощины, чтобы видеть гнездо. Вместо прежних сплошных черных кругов спинка с спинкой сидящих тысяч пчел и блюдущих высшие тайны родного дела, он видит сотни унылых, полуживых и заснувших остовов пчел. Они почти все умерли, сами не зная этого, сидя на святыне, которую они блюли и которой уже нет больше. От них пахнет гнилью и смертью. Только некоторые из них шевелятся, поднимаются, вяло летят и садятся на руку врагу, не в силах умереть, жаля его, – остальные, мертвые, как рыбья чешуя, легко сыплются вниз. Пчеловод закрывает колодезню, отмечает мелом колодку и, выбрав время, выламывает и выжигает ее.