Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Cлyпи

| Православный храм | |

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Слупи

Chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice Na Slupi | |

Вид со стороны улицы На Слупи | |

| Страна | Чехия |

| Город | Прага |

| Конфессия | Православие |

| Епархия | Пражская епархия |

| Тип здания | Зальный храм |

| Архитектурный стиль | Готическая архитектура, неоготика |

| Основатель | Король Карел I Люксембургский |

| Дата основания | 1360 |

| Строительство | 1360—1375 годы |

| Статус | Приходской храм |

| Состояние | Действующий |

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Слупи (чеш. Chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice Na Slupi), ранее Костёл Благовещения Девы Марии на Слупи (чеш. Kostel Zvěstování Panny Marie Na Slupi) — двухнефный православный храм в Праге в районе Нове-Место. Построен в 1360—1375 годах в готическом стиле при монастыре ордена сервитов. Его современный вид в значительной степени можно отнести к неоготическому. С 1995 года относится к Пражской епархии Православной церкви Чешских земель и Словакии.

Содержание

Название

Старейшие название этой церкви и целого монастыря «in viridi» («на зелёном») . Позднее это название было изменено на «Na travnicku» («на траве») вероятно из за зеленых лугов в долине реки Ботич, где монастырь был основан. В средних веках монастырь и церковь называли просто как «Ботич», в соответствии с названием реки. Сегодняшнее название «На Слупи» имеет свои истоки в 16-ом веке и происходит от «Slupi» — водяные резервуары для рыб, которые были размещены в соседнем поселении Ботич. Православная церковь была названа в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

История

Орден Сервитов, также орден служителей Девы Марии, был основан в 13-ом веке и их целью была бесконечная преданность Деве Марии. По традиции в 1233 г. в день Успения, явился святой дух, что подействовало на семь Флорентийцев, которые по традиции отказались от своих предыдущих жизней и укрылись в одиночестве в Монте Сенарио, где основали большой монастырь. В Праге Сервиты впервые появляются в 1360 г. Сервиты были отнесены к числу нищенствующих орденов.

Правление Карла IV

Легенда гласит, что король Карел I Люксембургский основал монастырь после своей болезни, когда перед изображением во флорентийском монастыре сервитов обещал, что построит в Богемии монастырь ордена, в качестве благодарности за своё выздоровление. Другим возможным источником вдохновения для основания монастыря Карелом I могут быть усилия по укреплению ухудшающейся религиозной жизни Чехии, в частности Праги, во второй половине 14-го века. Король попросил у папы римского Иннокентия VI разрешения основать новый монастырь сервитов в Праге и его желание было удовлетворено. Монастырь был основан в 1360 году, а затем сразу же началось строительство церкви. По утверждению хрониста Бенеша Крабице из Вейтмиле, церковь была основана в старой капелле Девы Марии[1][2].

Во времена Гуситских войн

Во времена Гуситского периода в 1420 г. монастырь был разграблен местными жителями и скорее всего был, также, сожжен[1]. Монахи монастыря были в то время, вероятно, уже в изгнании. Монастырь «На Слупи» оказался между двумя воюющими сторонами и 15 сентября 1420 местные жители построили две большие катапульты возле пресвитерия монастырской церкви. Оба оружия были уничтожены нападавшими. Местные жители тогда проломили южную стену, чтобы иметь возможность поместить пушку прямо в монастырской церкви и направить её на королевский гарнизон на Вышеграде. По этим причинам, в монастыре были заново возведены своды (приблизительно между 1436 г. и 1480 г.)[3]

Сервиты, вероятно, вернулись в монастырь сразу после окончания гуситских войн, что видно из документов финансового пожертвования монастырю в 1439-ом году. Ремонт церкви, однако, происходил только после 1480-го года и был профинансирован, в основном, благотворителями. Житель Нового города Николай Реплик (Mikuláš Replík) пожертвовал церкви колокол, который, однако, был снят с колокольни прихожанами церкви святого Войтеха и был перенесен в их церковь. Несмотря на многочисленные пожертвования, монастырь был очень беден и в 80-е годы 15-го века был, вероятно, полностью заброшен монахами и уход за монастырем перешёл к королевской администрации. В 1498 г. монахи церкви святого Войтеха (kostel sv. Vojtěcha) купили церкви на Слупи новый колокол. Церковь была в то время представлена Швабом из Хватлин (Šváby z Chvatlin), Духкем Микулашем(Duchkem Mikulášem) . Их подписи можно найти на замковом камне свода нефы внутри церкви. Условия в монастыре были и дальше очень плохи, здание было полуразрушено. В 1554 г. последний приор монастыря Ондржей Бергманн (Ondřej Bergmann) написал королевскому аббату письмо, в котором поручает себя и церковь под его защиту. Аббат августинского ордена выполнил его просьбу.

После Битвы на Белой горе

Многое неизвестно о дальнейшей судьбе монастырских зданий, только что «Монастырь на Слупи» и дальше оставался под руководством «Церкви на Карлове», во времена Матиаша говорится о его возможном пожертвовании руководству карловской церкви[4]. Однако Сервиты обладали значительным влиянием у австрийского двора, которое после битвы на Белой горе использовали для получения средств на восстановление монастыря в Праге и возвращения ордена, что сбылось в 1626 г. В заброшенном монастыре поселились трое монахов, которые подчинялись более новому большому сервитскому монастырю Михаила в Старом городе. Важность «Церкви на Слупи» была второстепенной до ликвидации ордена. Неспокойный период около 1648 года не позволял вести большие строительные работы в монастыре, поэтому были отремонтированы только самые важные части. Решение о ремонте было принято после визита генерального предводителя ордена, реконструкция произошла несколько лет спустя в 60-х годах 17-ого века. В 1710 году в монастыре жило 17 монахов. Строительство монастырских зданий было завершено в 1726 году. В начале 18-ого века сервитский орден был в Богемии на пике своего развития, выросло количество сторонников и благотворителей. В 1707 году монастырь даже купил на пожертвования Длуговецкий дом (Dlouhovesky dum) с часовней, который позже продал монастырю Алжбетинок (klášter Alžbětinek.). В 1732 году был изменен интерьер церкви, был создан новый главный алтарь, лестница при алтаре, перегородка и мраморный пол[4].

Эпоха Просвещения

Монастырь был серьёзно поврежден во время обстрелов семилетней войны 1757 года. В последующий период Просвещения было широко распространено недовольство к европейской монашеской жизни. Во время правления Иосифа Второго, в 1783 году сервитские монастыри Старого и Нового города были объединены и семь монахов, живущих в то время в «монастыре На Слупи» были переведены в «монастырь св. Михаила». В 23.6. 1786 года сервитский орден был ликвидирован и «церковь На Слупи» перестала быть религиозным зданием. Монастырь стал артиллерийской казармой, в 1785—1792 годы и 1822—1850 был военным учебным заведением, и, одно время, даже общежитием.

19-й век

В 1856 монастырь был расширен и перестроен, чтобы здесь мог находиться Екатерининский институт для душевнобольных. Это снова привлекло внимание к церкви, которая была заново освящена в 1856-ом году.

В 1856 монастырь был расширен и перестроен, чтобы здесь мог находиться Екатерининский институт для душевнобольных. Это снова привлекло внимание к церкви, которая была заново освящена в 1856-ом году.

Многочисленными готическими обновлениями во время ремонта 1858—1863[1] годов (другой источник говорит с 1856 по 1858[3]) руководил архитектор и историк Бернард Грубер (Bernard Grueber 1806—1882). Одноэтажное здание бывшего монастыря мы видим сегодня в нео-готическом стиле под сильным влиянием реставрации Грубера. Монастырские здания снова были перестроены в 1910 году, в настоящее время в них находится кожная клиника Карлового Университета. Кроме того, большую часть сегодняшнего внешнего вида церкви можно отнести к Груберу, в том числе, обстановку интерьера церкви, опять же в готическом стиле. Во время Грубера в церкви был построен церковный хор и низкая крыша пресвитерия была поднята до высоты, требуемой для готического стиля. Грубер также спроектировал внутреннее оборудование церкви, например перегородку у алтаря, дверь, алтарь, амвон, подсвечники и дарохранительницу. Последнее важное изменение вида церкви произошло в 1914—1916 годах, когда внешняя штукатурка была удалена и заменена кирпичной кладкой под руководством строителя Франтишка Шлаффера (Františka Schlaffera[1]).

Оборудование церкви

В 18-м веке церковь была заполнена декором в стиле барокко и в 1732 году получила новый алтарь. После ликвидации ордена сервитов, церковь была осквернена и её художественный инвентарь разобрали. «Монастырь Алжбетинок» (klášter Alžbětinek) получил часть картин и скульптур, которые в настоящее время мы можем видеть в их церкви или монастыре, например, копию флорентийской картины Благовещения Девы Марии. О судьбе картин алтарей и органных труб пока ничего не известно. Текущая внутренняя обстановка церкви относится к временам архитектора Бернарда Грубера (Bernarda Gruebera), преимущественно в псевдо-готическом стиле. На главном алтаре висит картина Благовещения Девы Марии 1857-ого года от Леопольда Купельвисера (Leopolda Kupelwiesera). В церкви есть два боковых алтаря по сторонам триумфальной арки, алтарь святой Анны и алтарь святого Иосифа на северной стороне. К мастерской Грубера также относятся органы и кропильница[1].

Надгробия

Церковь имеет несколько надгробий. Надгробная плита за алтарем несёт имя Яна Петра Дейма из Стржитежа (Jana Petra Dejma ze Střítěže), кроме того в хорах есть заглубленная до земли плита, покрывающая могилу сервитов. В нефе также находится надгробный камень барона Шонебека (Schönebecka). Под хорами на северной стороне расположено надгробие Магдалены Премерове (Magdaleny Premerové), а на южной стороне надгробие Марии Якобины Шаднерове (Marie Jakobíny Schadnerové).

Церковь имеет несколько надгробий. Надгробная плита за алтарем несёт имя Яна Петра Дейма из Стржитежа (Jana Petra Dejma ze Střítěže), кроме того в хорах есть заглубленная до земли плита, покрывающая могилу сервитов. В нефе также находится надгробный камень барона Шонебека (Schönebecka). Под хорами на северной стороне расположено надгробие Магдалены Премерове (Magdaleny Premerové), а на южной стороне надгробие Марии Якобины Шаднерове (Marie Jakobíny Schadnerové).

Архитектура

Ориентация церкви традиционная, алтарь ориентирован на восток. Главные хоры церкви не имеют полностью доминирующего положения, отсутствует стремление к массивности и сильной вертикальности, что было типично для ранее готического периода. Оригинальные части церкви построены во времена Каролинской готики и являются примером разнообразия и типовой пестроты церковной архитектуры Нового города того времени[5].

Щит нефа значительно превышает нижнею крышу пресвитерия. Западная сторона фасада достаточно строга, её среднюю треть занимает призматическая четырёхгранная башня. Почти всю северную сторону монастырской церкви закрывают строения бывшего монастыря.

Части церкви

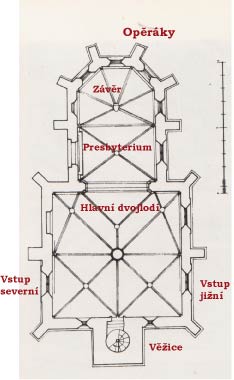

Церковь состоит из трех частей: алтаря, нефа и башни. Пресвитерий состоит из одного слегка вытянутого свода и пятиугольной постройки. Планом нефа является почти идеальный квадрат, также как и планом башни, стоящей на оси западного фасада здания.

Окна

Между колоннами находятся стрельчатые узкие окна с узорами, в конце расположено простое окно, северное окно заделано кирпичом, а на южной стороне у хоров районантное окно. Старая простая обшивка окон с фаской сохранилась лишь немного, окна, в основном, грубо покрыты штукатуркой. Косые подоконники переходят в карниз, который окружает все здание, вместе с простым скошенным цоколем. В западной половине нефа находятся на севере и на юге, под окнами, полностью обновленные порталы, закрытые килевидной аркой с букетом цветов и пинаклями по сторонам. Нынешняя форма обоих порталов появилась во время архитектора Грубера.

Между колоннами находятся стрельчатые узкие окна с узорами, в конце расположено простое окно, северное окно заделано кирпичом, а на южной стороне у хоров районантное окно. Старая простая обшивка окон с фаской сохранилась лишь немного, окна, в основном, грубо покрыты штукатуркой. Косые подоконники переходят в карниз, который окружает все здание, вместе с простым скошенным цоколем. В западной половине нефа находятся на севере и на юге, под окнами, полностью обновленные порталы, закрытые килевидной аркой с букетом цветов и пинаклями по сторонам. Нынешняя форма обоих порталов появилась во время архитектора Грубера.

Интерьер

Размеры кораблей (нефов): 9.5 х 9,65×12 м

Хоры созданы в псевдо-готическом стиле, их окружает выразительный, полностью обновленный карниз. Из карниза выходят держатели сводовых ребер, а под ними расположены консоли современного типа. Держатели имеют чашевидные капители, которые покрыты резными виноградными и капустными листьями. На колоннах нефов есть ещё листья липы. Сохранились колонны посередине двух продольных стен и в западных углах.

Замковые камни

Замковый камень в конце церкви несёт щит с рельефом чешского льва. На замковых камнях восточной части можно встретить родовые знаки изображающим руку с двумя растопыренными пальцами. На юго-восточном ребре примерно посередине также могут быть найдены щиты с подписями каменщиков. В западной части находятся замковые камни со стилизованными розами и рисунком, изображающим ворота между двумя башнями с зубцами, на которых стоит ягненок; что является знаком правящей семьи Швада из Хватлин (Švábů z Chvatlin). Передние арки имеют пазовое профилирование.

Неф

Уникальным является центральный зал, который сведен на единственный центральный цилиндрический столб поддерживающий свод. Столб имеет цилиндрическое основание и малое кольцо в верхней части. Ребра свода прикреплены на столб с помощью малых консолей . Главные два нефа (корабля) (dvoulodi) имеют почти квадратный план. Оба западных квадратных поля имеют простой крестовый свод из ребер. Свод восточной части сделан с помощью пояса системы трех полей, чьи основания избегают пика триумфальной арки.

Пресвитерий На северной стороне конца церкви находится вход до ризницы, построенной в псевдо-готическом стиле. Ризница прямоугольная и имеет простой цилиндрический свод. Свод пресвитерия традиционно с одним полем прямоугольного крестового свода с ребрами в передней части и sestipaprscitou klenbou в конце. В пресвитерии обычные грушевидные ребра. В западной части церкви ораторский балкон, также в псевдо-готическом стиле от архитектора Грубера. Он доступен с первого этажа широкой аркады. В западной стене пробит вход в башню, в которой проходит винтовая лестница. Грушевидные ребра нефы дважды vyzlabena pasy отделяющими восточную и западную часть. В оратории находится нео-готический портал, ведущий к часовне Девы Марии Болестне. Часовня относится к времени Грубера.

Экстерьер

Внешнее расположение нефа такое же как у пресвитерия, на свободных углах находятся внешние колонны, которые разделяют стены как у внутренних полей.

Башня

У фасада церкви стоит стройная башня, высокая 38 метров. Башня имеет в нижней части форму четырёхугольной призмы дважды окруженную карнизами, сначала на высоте под окнами, а потом у уровня коронного карниза нефа. Башня выше продолжается узким призмовым этажом со стрельчатым сводом. Эта часть башни имеет три этажа, разной высоты. Над вторым карнизом следует более узкая, восьмиугольная часть с двумя стрельчатыми окнами в этажах, разной высоты. Толщина кладки башни около 80 см[2]. Купольная крыша времен барокко была Грубером заменена на пирамидальную, которая до сих пор находится на башне. Эта башня в сравнении со всеми остальными имеет наибольший отклонение от вертикали, 63 см по направлению к улице На Слупи.

Оба щита нефа имеют панели времен реставрации 19-ого века.

От готического монастыря ничего не сохранилось и современный вид здания бывшего монастыря определен изменениями 19-ого века.

Интересное

«Церковь На Слупи» часто называют первым готическим строением в Чехии, где купол держится на одном столбе, но несправедливо. Самой старой известной такой церковью является церковь Кирилла и Мефодия в Брно, которая была разрушена.[1]

«Церковь На Слупи» часто называют первым готическим строением в Чехии, где купол держится на одном столбе, но несправедливо. Самой старой известной такой церковью является церковь Кирилла и Мефодия в Брно, которая была разрушена.[1]

Расположение известных зданий, построенных в период Карла IV определено небесной символикой и христианской мистикой. Пять церквей Нового Города, основанных Карлом IV, формируют крест. В северо-южной части находится пересечение церквей «святой Екатерины» (Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské) и «церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Слупи», в западно-восточной части «церковь Успения Девы Марии и Святого Карла Великого» (kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého) и «церковь святой Девы Марии на Слованех» (kostel Panny Marie na Slovanech), которые пересекаются в «церкви святого Аполлинария» (kostel sv. Apolináře). Башни «церкви на Траве(Na Trávníčku)», «Аполлинария», «Екатерины» стоят в ряду и имеют одинаковую архитектурную композицию. Это заставляет нас верить, что расположение этих церквей в данной области было таковым уже в первоначальном проекте города, хотя церковные строения и оборудование создавались в основном в южной области Нового Города в течение пятнадцати лет («Церковь Девы Марии на Слованех» 1347, «церковь Девы Марии и святого Карла Великого» 1352, «церковь святой Екатерины» 1355, «церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на Слупи» 1360, «церковь святого Аполлинария» 1362). Перекрещивание сооружений в средневековье означало особое благословение городу. Вертикальная полоса продолженная на юг имеет своё основание на Вышеграде у храма построенного в оси «церкви святого Петра и Павла» (kostela sv. Petra a Pavla)[6][7].

Фотогалерея

- Pohled na vychýlenou věž od jihu.jpg

Башня с южной стороны

- Zvěstování p Marie 1.jpg

Церковь

- Oltář na severní straně.jpg

Алтарь на северной стороне

- Oltář na jižní straně.jpg

Алтарь на южной стороне

- Klenba závěru.jpg

Свод пресвитерия

- Klenba svedená na sloup a krakorce.jpg

Свод в нефе

- Klenba kostela.jpg

Свод церкви

- Ikonostas v kostele Na Slupi.jpg

Алтарь с иконами

- Dvojitě vyžlabená žebra a podokenní římsa.jpg

Деталь ребра

- Deska u vstupu do kostela.jpg

Доска у входа в церковь

- Bývalá budova kláštera, pohled od Z (2).jpg

Бывшее здание монастыря, запад

- Bývalá budova kláštera, pohled od Z (1).jpg

Бывшее здание монастыря, запад

Напишите отзыв о статье "Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Cлyпи"

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 LÍBAL, Dobroslav. Kostel Panny Marie na Trávníčku v Praze. — Vyd. 1.. — Praha: Umělecká beseda, 1948. — С. 29.

- ↑ 1 2 KALINA, Pavel a Jiří KOŤÁTKO. Praha 1310–1419: kapitoly o vrcholné gotice. — Vyd.1.. — Praha: Libri, 2004. — С. 237. — s.133-138 с. — ISBN 8072771612.

- ↑ 1 2 POCHE, Emanuel a Josef JANÁČEK. Prahou krok za krokem: Uměleckohistorický průvodce městem.. — 1. vyd.. — Orbis, Pražské nakladatelství V. Poláčka, 1948. — С. 255. — 169 с. — ISBN 8071853739.

- ↑ 1 2 BAŤKOVÁ, Růžena a kol. Umělecké památky Prahy (Nové Město, Vyšehrad). — Praha: Academia, 1998. — ISBN 8020006273.

- ↑ POCHE, Emanuel. Praha středověká: čtvero knih o Praze.. — 1.vyd.. — Praha: Panorama, 1983. — С. 780. — s. 233-239. с. — ISBN 403-22-857 (ошибоч.).

- ↑ Vilém Lorenc. Nové Město Pražské. — Praha: SNTL, 1973. — str.73 с.

- ↑ [www.myty.info/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2013020001 Kříž kostelů v Praze (I.)].

Литература

- BAŤKOVÁ, Růžena a kol.:Umělecké památky Prahy (Nové Město, Vyšehrad), Praha: Academia 1998, ISBN 80-200-0627-3.

- LÍBAL, Dobroslav. Kostel Panny Marie na Trávníčku v Praze. Vyd. 1. Praha: Umělecká beseda, 1948, 29 s.

- ŠINOROVÁ, Anna. Kláštery Řádu služebníků Panny Marie v Praze. Praha, 2011. Dostupné z: is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/97952/?lang=cs. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Specializace v pedagogice. Vedoucí práce Mgr. Dušan Foltýn, s. 31.

- POCHE, Emanuel. Praha středověká: čtvero knih o Praze. 1. vyd. Praha: Panorama, 1983, 780 s. ISBN 403-22-857 (ошибоч.), s. 233—239.

- POCHE, Emanuel a Josef JANÁČEK. Prahou krok za krokem: Uměleckohistorický průvodce městem. 1. vyd. b. m.: Orbis, Pražské nakladatelství V. Poláčka, 1948, 255 s. ISBN 80-7185-373-9.

- KALINA, Pavel. Praha 1310—1419: kapitoly o vrcholné gotice. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, 237 s. ISBN 80-7277-161-2.

Ссылки

- [pravoslavnacirkev.cz/Farnosti/ Сайт Пражской епархии]

- [www.radio.cz/ru/rubrika/progulki/xram-kotoryj-derzhitsya-na-odnom-stolbe Храм, который держится на одном столбе // Радио Прага]

- [pragagid.ru/kostel-zvestovani-panny-marie-na-slupi-pravoslavnaya-cerkov-v-prage-14729 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Слупах — православная церковь в Праге]

- [pravoslaviecz.cz/xram-blagoveshheniya-presvyatoj-bogorodicy-v-prage/ Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Праге // Свет Православия]

<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |

Для улучшения этой статьи желательно?:

|

Отрывок, характеризующий Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Cлyпи

– Ma tete fut elle bonne ou mauvaise, n'a qu'a s'aider d'elle meme, [Хороша ли, плоха ли моя голова, а положиться больше не на кого,] – сказал он, вставая с лавки, и поехал в Фили, где стояли его экипажи.В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова в два часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу, на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренне называла Maлаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто жал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу; некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.

Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие: Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами, на первом месте, сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров и негромким голосом (как и все говорили) что то, быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Дохтуров, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивши на руку свою широкую, с смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман Толстой и казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться.

Все ждали Бенигсена, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от четырех до шести часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры.

Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.

Бенигсен открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось: он точно собрался плакать. Но это продолжалось недолго.

– Священную древнюю столицу России! – вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. – Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение». (Он откачнулся назад на спинку кресла.)

Начались прения. Бенигсен не считал еще игру проигранною. Допуская мнение Барклая и других о невозможности принять оборонительное сражение под Филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска в ночи с правого на левый фланг и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились, были споры в пользу и против этого мнения. Ермолов, Дохтуров и Раевский согласились с мнением Бенигсена. Руководимые ли чувством потребности жертвы пред оставлением столицы или другими личными соображениями, но эти генералы как бы не понимали того, что настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дел и что Москва уже теперь оставлена. Остальные генералы понимали это и, оставляя в стороне вопрос о Москве, говорили о том направлении, которое в своем отступлении должно было принять войско. Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между «дедушкой» и «длиннополым», как она называла Бенигсена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В средине разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенигсена, и вслед за тем, к радости своей, заметила, что дедушка, сказав что то длиннополому, осадил его: Бенигсен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бенигсена, были спокойным и тихим голосом выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенигсена: о переводе в ночи войск с правого на левый фланг для атаки правого крыла французов.

– Я, господа, – сказал Кутузов, – не могу одобрить плана графа. Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение. Так, например… (Кутузов как будто задумался, приискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена.) Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было… не вполне удачно только оттого, что войска наши перестроивались в слишком близком расстоянии от неприятеля… – Последовало, показавшееся всем очень продолжительным, минутное молчание.

Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы, и чувствовалось, что говорить больше не о чем.

Во время одного из таких перерывов Кутузов тяжело вздохнул, как бы сбираясь говорить. Все оглянулись на него.

– Eh bien, messieurs! Je vois que c'est moi qui payerai les pots casses, [Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки,] – сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошел к столу. – Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне моим государем и отечеством, я – приказываю отступление.

Вслед за этим генералы стали расходиться с той же торжественной и молчаливой осторожностью, с которой расходятся после похорон.

Некоторые из генералов негромким голосом, совсем в другом диапазоне, чем когда они говорили на совете, передали кое что главнокомандующему.

Малаша, которую уже давно ждали ужинать, осторожно спустилась задом с полатей, цепляясь босыми ножонками за уступы печки, и, замешавшись между ног генералов, шмыгнула в дверь.

Отпустив генералов, Кутузов долго сидел, облокотившись на стол, и думал все о том же страшном вопросе: «Когда же, когда же наконец решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»

– Этого, этого я не ждал, – сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру, – этого я не ждал! Этого я не думал!

– Вам надо отдохнуть, ваша светлость, – сказал Шнейдер.

– Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки, – не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу, – будут и они, только бы…

В противоположность Кутузову, в то же время, в событии еще более важнейшем, чем отступление армии без боя, в оставлении Москвы и сожжении ее, Растопчин, представляющийся нам руководителем этого события, действовал совершенно иначе.

Событие это – оставление Москвы и сожжение ее – было так же неизбежно, как и отступление войск без боя за Москву после Бородинского сражения.

Каждый русский человек, не на основании умозаключений, а на основании того чувства, которое лежит в нас и лежало в наших отцах, мог бы предсказать то, что совершилось.

Начиная от Смоленска, во всех городах и деревнях русской земли, без участия графа Растопчина и его афиш, происходило то же самое, что произошло в Москве. Народ с беспечностью ждал неприятеля, не бунтовал, не волновался, никого не раздирал на куски, а спокойно ждал своей судьбы, чувствуя в себе силы в самую трудную минуту найти то, что должно было сделать. И как только неприятель подходил, богатейшие элементы населения уходили, оставляя свое имущество; беднейшие оставались и зажигали и истребляли то, что осталось.

Сознание того, что это так будет, и всегда так будет, лежало и лежит в душе русского человека. И сознание это и, более того, предчувствие того, что Москва будет взята, лежало в русском московском обществе 12 го года. Те, которые стали выезжать из Москвы еще в июле и начале августа, показали, что они ждали этого. Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить, оставляя дома и половину имущества, действовали так вследствие того скрытого (latent) патриотизма, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения отечества и т. п. неестественными действиями, а который выражается незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты.

«Стыдно бежать от опасности; только трусы бегут из Москвы», – говорили им. Растопчин в своих афишках внушал им, что уезжать из Москвы было позорно. Им совестно было получать наименование трусов, совестно было ехать, но они все таки ехали, зная, что так надо было. Зачем они ехали? Нельзя предположить, чтобы Растопчин напугал их ужасами, которые производил Наполеон в покоренных землях. Уезжали, и первые уехали богатые, образованные люди, знавшие очень хорошо, что Вена и Берлин остались целы и что там, во время занятия их Наполеоном, жители весело проводили время с обворожительными французами, которых так любили тогда русские мужчины и в особенности дамы.

Они ехали потому, что для русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего. Они уезжали и до Бородинского сражения, и еще быстрее после Бородинского сражения, невзирая на воззвания к защите, несмотря на заявления главнокомандующего Москвы о намерении его поднять Иверскую и идти драться, и на воздушные шары, которые должны были погубить французов, и несмотря на весь тот вздор, о котором нисал Растопчин в своих афишах. Они знали, что войско должно драться, и что ежели оно не может, то с барышнями и дворовыми людьми нельзя идти на Три Горы воевать с Наполеоном, а что надо уезжать, как ни жалко оставлять на погибель свое имущество. Они уезжали и не думали о величественном значении этой громадной, богатой столицы, оставленной жителями и, очевидно, сожженной (большой покинутый деревянный город необходимо должен был сгореть); они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа. Та барыня, которая еще в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню, с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и со страхом, чтобы ее не остановили по приказанию графа Растопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию. Граф же Растопчин, который то стыдил тех, которые уезжали, то вывозил присутственные места, то выдавал никуда не годное оружие пьяному сброду, то поднимал образа, то запрещал Августину вывозить мощи и иконы, то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве, то на ста тридцати шести подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар, то намекал на то, что он сожжет Москву, то рассказывал, как он сжег свой дом и написал прокламацию французам, где торжественно упрекал их, что они разорили его детский приют; то принимал славу сожжения Москвы, то отрекался от нее, то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить к нему, то упрекал за это народ, то высылал всех французов из Москвы, то оставлял в городе г жу Обер Шальме, составлявшую центр всего французского московского населения, а без особой вины приказывал схватить и увезти в ссылку старого почтенного почт директора Ключарева; то сбирал народ на Три Горы, чтобы драться с французами, то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не переживет несчастия Москвы, то писал в альбомы по французски стихи о своем участии в этом деле, – этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только что то сделать сам, удивить кого то, что то совершить патриотически геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собой, народного потока.

Элен, возвратившись вместе с двором из Вильны в Петербург, находилась в затруднительном положении.

В Петербурге Элен пользовалась особым покровительством вельможи, занимавшего одну из высших должностей в государстве. В Вильне же она сблизилась с молодым иностранным принцем. Когда она возвратилась в Петербург, принц и вельможа были оба в Петербурге, оба заявляли свои права, и для Элен представилась новая еще в ее карьере задача: сохранить свою близость отношений с обоими, не оскорбив ни одного.

То, что показалось бы трудным и даже невозможным для другой женщины, ни разу не заставило задуматься графиню Безухову, недаром, видно, пользовавшуюся репутацией умнейшей женщины. Ежели бы она стала скрывать свои поступки, выпутываться хитростью из неловкого положения, она бы этим самым испортила свое дело, сознав себя виноватою; но Элен, напротив, сразу, как истинно великий человек, который может все то, что хочет, поставила себя в положение правоты, в которую она искренно верила, а всех других в положение виноватости.

В первый раз, как молодое иностранное лицо позволило себе делать ей упреки, она, гордо подняв свою красивую голову и вполуоборот повернувшись к нему, твердо сказала:

– Voila l'egoisme et la cruaute des hommes! Je ne m'attendais pas a autre chose. Za femme se sacrifie pour vous, elle souffre, et voila sa recompense. Quel droit avez vous, Monseigneur, de me demander compte de mes amities, de mes affections? C'est un homme qui a ete plus qu'un pere pour moi. [Вот эгоизм и жестокость мужчин! Я ничего лучшего и не ожидала. Женщина приносит себя в жертву вам; она страдает, и вот ей награда. Ваше высочество, какое имеете вы право требовать от меня отчета в моих привязанностях и дружеских чувствах? Это человек, бывший для меня больше чем отцом.]

Лицо хотело что то сказать. Элен перебила его.

– Eh bien, oui, – сказала она, – peut etre qu'il a pour moi d'autres sentiments que ceux d'un pere, mais ce n'est; pas une raison pour que je lui ferme ma porte. Je ne suis pas un homme pour etre ingrate. Sachez, Monseigneur, pour tout ce qui a rapport a mes sentiments intimes, je ne rends compte qu'a Dieu et a ma conscience, [Ну да, может быть, чувства, которые он питает ко мне, не совсем отеческие; но ведь из за этого не следует же мне отказывать ему от моего дома. Я не мужчина, чтобы платить неблагодарностью. Да будет известно вашему высочеству, что в моих задушевных чувствах я отдаю отчет только богу и моей совести.] – кончила она, дотрогиваясь рукой до высоко поднявшейся красивой груди и взглядывая на небо.

– Mais ecoutez moi, au nom de Dieu. [Но выслушайте меня, ради бога.]

– Epousez moi, et je serai votre esclave. [Женитесь на мне, и я буду вашею рабою.]

– Mais c'est impossible. [Но это невозможно.]

– Vous ne daignez pas descende jusqu'a moi, vous… [Вы не удостаиваете снизойти до брака со мною, вы…] – заплакав, сказала Элен.

Лицо стало утешать ее; Элен же сквозь слезы говорила (как бы забывшись), что ничто не может мешать ей выйти замуж, что есть примеры (тогда еще мало было примеров, но она назвала Наполеона и других высоких особ), что она никогда не была женою своего мужа, что она была принесена в жертву.

– Но законы, религия… – уже сдаваясь, говорило лицо.

– Законы, религия… На что бы они были выдуманы, ежели бы они не могли сделать этого! – сказала Элен.

Важное лицо было удивлено тем, что такое простое рассуждение могло не приходить ему в голову, и обратилось за советом к святым братьям Общества Иисусова, с которыми оно находилось в близких отношениях.

Через несколько дней после этого, на одном из обворожительных праздников, который давала Элен на своей даче на Каменном острову, ей был представлен немолодой, с белыми как снег волосами и черными блестящими глазами, обворожительный m r de Jobert, un jesuite a robe courte, [г н Жобер, иезуит в коротком платье,] который долго в саду, при свете иллюминации и при звуках музыки, беседовал с Элен о любви к богу, к Христу, к сердцу божьей матери и об утешениях, доставляемых в этой и в будущей жизни единою истинною католическою религией. Элен была тронута, и несколько раз у нее и у m r Jobert в глазах стояли слезы и дрожал голос. Танец, на который кавалер пришел звать Элен, расстроил ее беседу с ее будущим directeur de conscience [блюстителем совести]; но на другой день m r de Jobert пришел один вечером к Элен и с того времени часто стал бывать у нее.

В один день он сводил графиню в католический храм, где она стала на колени перед алтарем, к которому она была подведена. Немолодой обворожительный француз положил ей на голову руки, и, как она сама потом рассказывала, она почувствовала что то вроде дуновения свежего ветра, которое сошло ей в душу. Ей объяснили, что это была la grace [благодать].

Потом ей привели аббата a robe longue [в длинном платье], он исповедовал ее и отпустил ей грехи ее. На другой день ей принесли ящик, в котором было причастие, и оставили ей на дому для употребления. После нескольких дней Элен, к удовольствию своему, узнала, что она теперь вступила в истинную католическую церковь и что на днях сам папа узнает о ней и пришлет ей какую то бумагу.

Все, что делалось за это время вокруг нее и с нею, все это внимание, обращенное на нее столькими умными людьми и выражающееся в таких приятных, утонченных формах, и голубиная чистота, в которой она теперь находилась (она носила все это время белые платья с белыми лентами), – все это доставляло ей удовольствие; но из за этого удовольствия она ни на минуту не упускала своей цели. И как всегда бывает, что в деле хитрости глупый человек проводит более умных, она, поняв, что цель всех этих слов и хлопот состояла преимущественно в том, чтобы, обратив ее в католичество, взять с нее денег в пользу иезуитских учреждений {о чем ей делали намеки), Элен, прежде чем давать деньги, настаивала на том, чтобы над нею произвели те различные операции, которые бы освободили ее от мужа. В ее понятиях значение всякой религии состояло только в том, чтобы при удовлетворении человеческих желаний соблюдать известные приличия. И с этою целью она в одной из своих бесед с духовником настоятельно потребовала от него ответа на вопрос о том, в какой мере ее брак связывает ее.