Чжао Мэнфу

Чжао Мэнфу — (кит. 趙孟頫 ; также Чжао Цзы-ан, прозвища: Оубо, Сунсюэ, Сунсюэ-даожэнь (Даос [из обители] Заснеженной сосны), Шуйцзингун, Шуйцзингун-даожэнь (Даос из Хрустального дворца), 1254—1322) — выдающийся китайский художник, каллиграф, литератор и государственный деятель.

Чжао Мэнфу — (кит. 趙孟頫 ; также Чжао Цзы-ан, прозвища: Оубо, Сунсюэ, Сунсюэ-даожэнь (Даос [из обители] Заснеженной сосны), Шуйцзингун, Шуйцзингун-даожэнь (Даос из Хрустального дворца), 1254—1322) — выдающийся китайский художник, каллиграф, литератор и государственный деятель.

Содержание

Биография

Чжао Мэнфу родился в г. Усине (совр. г. Хучжоу, пров. Чжэцзян) в семье потомков сунского императора Тайцзу, поселившейся в этих местах в XII веке (Чжао был потомком основателя сунской империи в 11 колене)[1]. Его отец занимал высокий пост при дворе в южносунской столице Ханчжоу. Чжао получил прекрасное классическое образование, и в 14 лет был назначен на небольшую должность в Управлении доходов в Чэньчжоу (недалеко от современного Янчжоу). Однако течение мирной жизни было прервано монгольским завоеванием, начавшимся в 1267 году.

В 1275 году под напором монгольских войск была разбита южносунская армия, в 1276 году захвачена столица, в 1279 году окончательно пала династия Южная Сун, и Чжао, которому тогда было около 25 лет, вынужден был скрываться от возможных преследований со стороны монголов, живя в уединении в Усине. Монгольское завоевание внесло раскол в ряды китайского образованного класса; часть интеллигенции категорически не принимала завоевателей, и отказалась занимать посты на государственной службе. Таких в Китае называли «иминь» или «лоялистами», часто эти люди просто бедствовали, но не утрачивали своих идеалов и присутствия духа. Одним из таких патриотов был Цянь Сюань (ок. 1235 — до 1307г), художник и учёный, собравший в Усине вокруг себя единомышленников в объединение, известное в истории как «Усин ба цзюнь» (восемь талантов/благородных личностей из Усина), в котором культивировались традиционные китайские ценности, и восхвалялось блестящее прошлое Китая; в искусстве члены кружка ориентировались на старинные образцы, имея целью сохранение национальных художественных традиций в условиях монгольского владычества. Чжао Мэнфу примкнул к ним; Цянь Сюань, стал его близким другом и, вероятно, первым настоящим учителем.

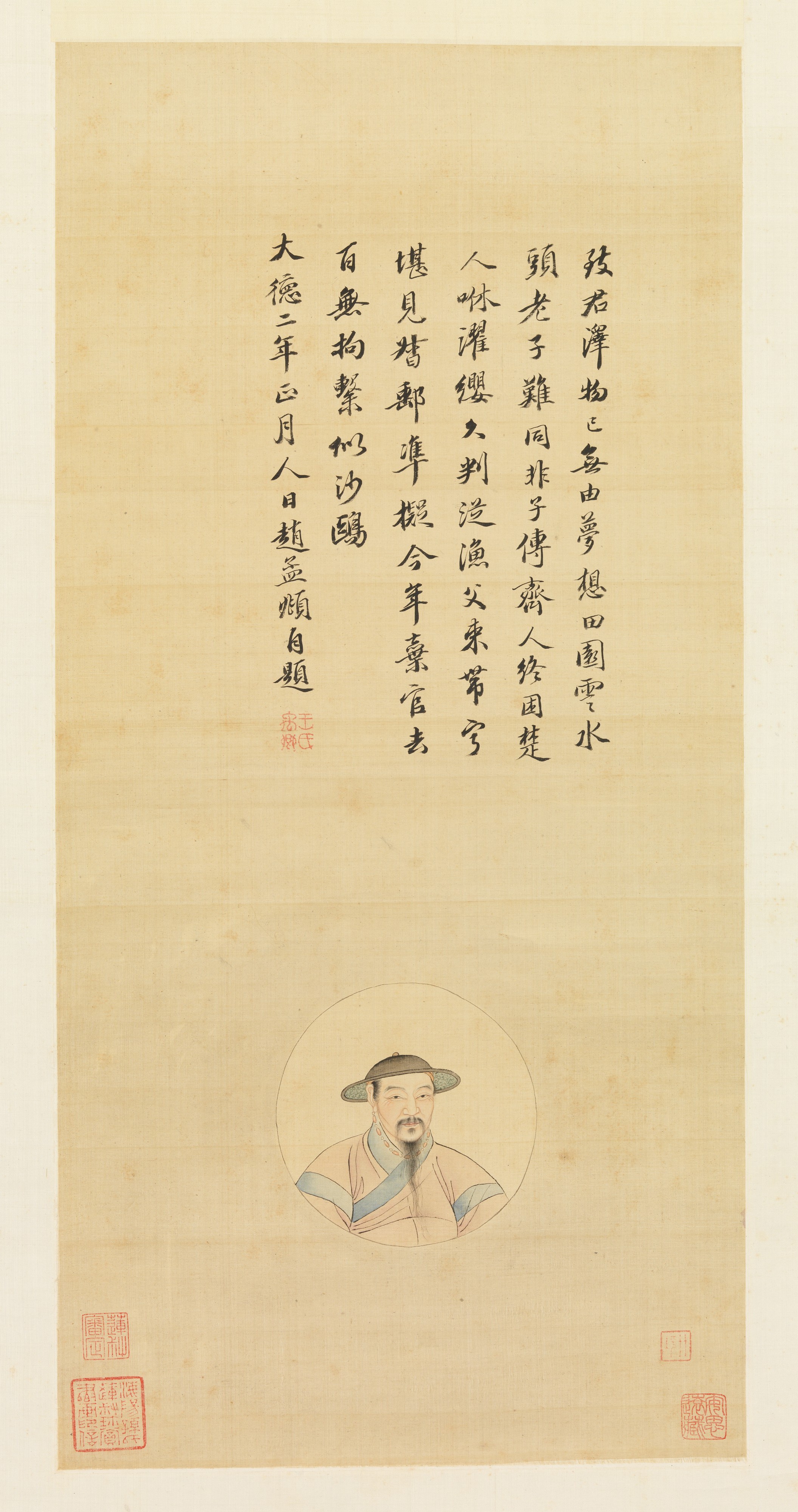

В 1286 году по поручению правившего Китаем хана Хубилая (имп. Ши-цзу; 1271—1295) учёный-конфуцианец Чэн Цзюйфу прибыл в Усин для вербовки представителей местных образованных слоёв на службу в императорской администрации. Чжао Мэнфу оказался среди двадцати учёных-южан, согласившихся на это. Несмотря на характерную для южно-китайской интеллигенции антимонгольскую фронду, (а южных китайцев монголы ставили в самый низ установленной иерархии), Чжао принял предложение, по некоторым сведениям, по совету своей матери, возлагавшей на сына весьма честолюбивые надежды и желавшей ему блестящей карьеры. Люди, подобные Чжао, представлявшему сунский императорский дом, были необходимы Хубилаю для придания легитимности своему режиму в глазах китайцев. В глазах же патриотически настроенной интеллигенции Чжао стал изменником; особенно унизительно было то, что член поверженного императорского клана пошёл в услужение к варвару. Тем не менее, судя по тому, что дружеские отношения между Чжао Мэнфу и Цянь Сюанем не прекратились, многие лоялисты того времени поняли и приняли его поступок, а сама ситуация с его переходом на службу была сильно поляризована позднейшей исторической традицией. В среде китайских учёных суровая критика в отношении Чжао продолжалась долгое время. Сам Чжао Мэнфу глубоко осмысливал своё положение, и отразил это в стихотворении, написанном на одном из рисунков:

Каждый человек проживает жизнь в мире в соответствии с эпохой;

Выйти из тени и служить или отступить в тень — не случайное решение.

Он примирился со своей судьбой, исповедуя учение «чаоинь» («отшельник при дворе»), и воплотил свои взгляды при помощи поэзии и живописи. Концепция «чаоинь» основана на вере в возможность чисто внешнего участия в политической карьере, в то время как в душе человек мог оставаться отшельником, бережно охраняющим свой дух от окружающей скверны. По сути, эта концепция близка «ши инь», или «отшельничеству на рынке», подразумевающему внутреннее равнодушие к коммерции, в которой человек неизбежно вынужден участвовать. Кроме того, судя по поступкам Чжао во время службы в императорской администрации, он, подобно лучшим представителям китайского образованного класса, насколько мог, старался облегчить участь китайцев в период монгольского владычества. Он пережил четырёх монгольских императоров, служил губернатором в двух провинциях — Чжэцзян и Цзянси, и занимал множество других важных постов, включая директорство в Академии Ханьлинь.

Во время проживания в Усине Чжао познакомился Гуань Даошэн из Наньсюня, и в 1286 году женился на ней[2]. Образованная женщина, писавшая прекрасную каллиграфию, стихи и картины, стала его надёжной опорой во всех сложностях жизни. В последний месяц 1286 года Чжао был в Усине, а к новому 1287 году прибыл в столицу на службу императору. Первая встреча с Чжао произвела на Хубилая впечатление, которое он отразил в своей записи: «человек, который среди бессмертных чувствует себя дома». Традиционное жизнеописание Чжао Мэнфу сообщает об особом отношении к нему императора, в частности приводится история о том, как однажды Хубилаю донесли, что Чжао, выполняя обязанности инспектора, упал с лошади на узкой дорожке под городской стеной, после чего император распорядился передвинуть стену и расширить дорогу. Узнав, что Чжао Мэнфу весьма ограничен в средствах, Хубилай одарил его крупной суммой, которая, как считают, была подарком к его свадьбе с Гуань Даошэн. На эти деньги Чжао приобрел дом с садами в Хучжоу и сельскую виллу в деревне Дунхэн, где он и его супруга позднее были похоронены.

Чжао Мэнфу никогда не был настоящим придворным художником, его чиновный ранг располагался гораздо выше такого статуса. Первоначально Чжао работал в историческом департаменте Академии Ханьлинь, позднее император назначал его на более высокие государственные должности; в конце концов, несмотря на сомнения и сопротивление императорского окружения он был назначен военным министром. Чжао стал ценным советником императора и сохранял своё положение до самой смерти Хубилая, который, по свидетельству историков, особо ценил в Чжао талант полемиста. Среди разных государственных дел Чжао Мэнфу принял участие в почтовой реформе, выступив против частного, незаконного использования почты и злоупотреблений почтовыми привилегиями. Позднее он призывал к снижению налогов, особенно в тех областях, которые пострадали от землетрясения. Чжао выступил против могущественного министра финансов Сангхи, считая его политику пагубной для китайцев и империи (в 1291 году Сангха был снят с должности и казнён). Но главное, чего добивался Чжао Мэнфу — восстановления традиционной китайской экзаменационной системы для занятия административных должностей, дававшей большее преимущество образованным китайцам (система была восстановлена в 1315 году).

Чжао Мэнфу никогда не был настоящим придворным художником, его чиновный ранг располагался гораздо выше такого статуса. Первоначально Чжао работал в историческом департаменте Академии Ханьлинь, позднее император назначал его на более высокие государственные должности; в конце концов, несмотря на сомнения и сопротивление императорского окружения он был назначен военным министром. Чжао стал ценным советником императора и сохранял своё положение до самой смерти Хубилая, который, по свидетельству историков, особо ценил в Чжао талант полемиста. Среди разных государственных дел Чжао Мэнфу принял участие в почтовой реформе, выступив против частного, незаконного использования почты и злоупотреблений почтовыми привилегиями. Позднее он призывал к снижению налогов, особенно в тех областях, которые пострадали от землетрясения. Чжао выступил против могущественного министра финансов Сангхи, считая его политику пагубной для китайцев и империи (в 1291 году Сангха был снят с должности и казнён). Но главное, чего добивался Чжао Мэнфу — восстановления традиционной китайской экзаменационной системы для занятия административных должностей, дававшей большее преимущество образованным китайцам (система была восстановлена в 1315 году).

В 1292 году Чжао Мэнфу был переведён на службу в Цзинань (пров. Шаньдун). Вскоре после смерти Хубилая (1294 г.), Чжао в 1295 году был вызван из Цзинани в столицу для работы над историей императора Ши-цзу (хана Хубилая) его внуком Тэмуром, взявшим себе тронное имя Чэн-цзун (1294—1307), но в шестом месяце получил отставку в связи с болезнью, и вместе с женой отбыл на родину, в Усин. Его отдых от государственных дел был не слишком длительным: в 1297 году он вновь был призван на службу. После двух невысоких назначений в 1297 и 1298 годах, в 1299 году Чжао занял пост руководителя Конфуцианских исследований в Ханьчжоу и академика-помощника в Академии Достойных. Впоследствии он неоднократно получал служебные назначения в различные провинции. В 1309 году из провинции Чжао вновь был приглашён в столицу будущим наследником престола Аюрбарибадой, который вербовал на службу всех способных и талантливых людей, включая старых чиновников, служивших ещё Хубилаю, для назначения их на высокие государственные посты. Чжао получил должность «ожидающего императорских указаний» в Академии Ханьлинь, в обязанности которого входило редактирование, подготовка и составление документов для императора и высших государственных чиновников.

Менее чем через месяц после этого назначения, в апреле 1311 года скончался император У-цзун, и Аюрбарибада под именем императора Жэнь-цзуна (1311—1320) занял китайский трон. В следующие восемь лет Чжао жил в столице Даду, занимаясь самыми разными императорскими поручениями и покидая её лишь на короткое время. Весной 1312 года император издал указ, по которому предки чиновников от 2 ранга и выше были удостоены Великой Конфуцианской почести, то есть, грубо говоря, приравнены к юаньской аристократии, и Чжао была пожалована специальная поездка на родину для установки новой стелы и новых надписей на могилах его предков. Кульминацией службы при дворе Жэнь-цзуна было его назначение в 1316 году директором Академии Ханьлинь. Чжао неизменно пользовался почётом и уважением императора Жэнь-цзуна, который никогда не использовал его на политическом или административном поприще. В его служебные обязанности входило составление воззваний и обращений, сочинение памятных надписей на стелах и курирование императорской коллекции искусства.

В 1319 году умерла его жена, Гуань Даошэн. После её смерти Чжао в основном жил в Хучжоу, много болел и в 15-й день 6-го месяца 1322 года скончался в возрасте 68-и лет. Он был похоронен вместе с Гуань Даошэн на горе Дунхэншань в уезде Дэцин, пров. Чжэцзян и посмертно удостоился титула князя — Вэй-гогун.

Творчество

В своих художественных предпочтениях Чжао дистанцировался от эстетики павшей династии Южная Сун. Более близким ему было творчество северосунских учёных-художников, соединявших в своих работах поэзию, каллиграфию и живопись, таких как Су Ши (1037—1101), Ли Гунлинь (1041—1106) и Ми Фу (1052—1107). Все они были не только поэтами, каллиграфами и художниками, но большими знатоками и ценителями живописи, служившими при дворе. Следуя их примеру, Чжао стремился в своём творчестве соединить древность и инновации, оставаясь в рамках ортодоксального канона, традиционного для художников-учёных. В пейзажной живописи он следовал образцам Дун Юаня, Ли Чэна и Го Си; в живописи фигур он черпал вдохновение из образцов эпохи Тан и сунского художника Ли Гунлиня; в изображении скал, деревьев и бамбука ориентировался на Су Ши и Вэнь Туна. Стремясь передать «дух древности», и помня предупреждение Су Ши о необходимости избегать чисто «внешнего подобия» как главной цели творчества, Чжао интерпретировал старинные образцы с помощью современной живописной техники, добившись в лучших своих работах вершин самовыражения.

Его пейзажи зрелого периода часто навеяны северосунскими мастерами, но сохраняя древние идеи, выражают новое, по-иному звучащее содержание. Примером может послужить его свиток «Две сосны и ровная даль» (ок. 1310 г.; 26.8 x 107.5 см, музей Метрополитен, Нью-Йорк), который совершенно очевидно навеян произведением северосунского мастера Го Си «Старые деревья и ровная даль» (ок. 1080 г., 35.6 x 104.4 см, Музей Метрополитен, Нью-Йорк; этот свиток когда-то был в коллекции Чжао, о чем свидетельствует колофон, написанный им собственноручно). Сохраняя общий дизайн композиции, Чжао Мэнфу создал вариацию, применив художественные средства, лишившие пейзаж драматизма, присущего Го Си, и придавшие ему качества пресности и отстранённости. Если в картине Го Си можно видеть энергичную напряжённость рисунка деревьев и элементы повествовательности в виде человеческих фигурок, то у Чжао Мэнфу картина пронизана прозрачностью, безмятежностью и почти неземным спокойствием.

Его пейзажи зрелого периода часто навеяны северосунскими мастерами, но сохраняя древние идеи, выражают новое, по-иному звучащее содержание. Примером может послужить его свиток «Две сосны и ровная даль» (ок. 1310 г.; 26.8 x 107.5 см, музей Метрополитен, Нью-Йорк), который совершенно очевидно навеян произведением северосунского мастера Го Си «Старые деревья и ровная даль» (ок. 1080 г., 35.6 x 104.4 см, Музей Метрополитен, Нью-Йорк; этот свиток когда-то был в коллекции Чжао, о чем свидетельствует колофон, написанный им собственноручно). Сохраняя общий дизайн композиции, Чжао Мэнфу создал вариацию, применив художественные средства, лишившие пейзаж драматизма, присущего Го Си, и придавшие ему качества пресности и отстранённости. Если в картине Го Си можно видеть энергичную напряжённость рисунка деревьев и элементы повествовательности в виде человеческих фигурок, то у Чжао Мэнфу картина пронизана прозрачностью, безмятежностью и почти неземным спокойствием.

Пейзажи Чжао Мэнфу значительно повлияли на развитие китайской живописи. В качестве наиболее важных примеров для понимания творчества художника и тенденций в развитии юаньского пейзажа можно привести три произведения Чжао.

Мысленный пейзаж Се Ююя

Самым ранним произведением Чжао в жанре «шань-шуй» является «Усинский пейзаж» (24,9 х 88,5 см, Шанхай, Музей), выполненный густыми красками на шёлке в старинном сине-зелёном стиле. Однако исследователи чаще всего обращают внимание на другую его раннюю работу — «Мысленный пейзаж Се Ююя» (ок. 1287 года, Музей искусства Принстонского университета; 27,6 х 117,2 см), который, по их мнению, является непосредственным воплощением учения «чаоинь». На свитке есть только печать художника, однако в колофоне, написанном его сыном, художником Чжао Юном, засвидетельствовано, что это ранняя работа его отца. Другие колофоны, добавленные юаньскими литераторами, сообщают, что свиток создан в то время, когда Чжао находился на службе; по всей вероятности это произошло вскоре после 1286 года, то есть после того, как Чжао принял приглашение Хубилая, и выразил этой картиной свою позицию.

Се Ююй (он же Се Кунь; 280—322) был учёным чиновником во времена Восточной Цзинь (317—420). Кронпринц Сыма Шао (будущий император Мин-ди, 323—325) души не чаял в Се Куне, и однажды спросил его, чем он отличается от придворного чиновника Юй Ляна (289—340), предводителя мощной фракции Юй. Се ответил, что хотя тот превосходит его в следовании мелочам придворного ритуала, Се возвышается «одной горой, одним потоком»; это означало, что в своём воображении он отстраняется от суеты двора, и внутренне живёт жизнью отшельника в лесной чаще. Несколько десятилетий спустя великий художник древности Гу Кайчжи изобразил Се среди гор и скал, а когда его спросили, почему он расположил чиновника среди столь неподобающего и непривычного окружения, Гу процитировал слова Се Ююя, добавив «Этот господин должен находиться среди гор и потоков». Работая над картиной, Чжао наверняка сравнивал своё положение с позицией Се Ююя, но возможно, что картина была выражением симпатии и поддержки тем юаньским учёным, которые оказались в таком же положении.

- 4b Zhao Mengfu Mind Landscape of Xie Youyu, detail. ca. 1287 (27.4 x 117 cm) Princeton University Art Museum..jpg

Левая часть.

- 4a Zhao Mengfu Mind Landscape of Xie Youyu, detail. ca. 1287 (27.4 x 117 cm) Princeton University Art Museum..jpg

Правая часть.

- Zhao Mengfu Mind Landscape of Xie Youyu, detail. ca. 1287 (27.4 x 117 cm) Princeton University Art Museum..jpg

Се Ююй.

Картина Чжао могла базироваться на произведении Гу Кайчжи, которое, возможно, ещё существовало в его время, но и могла быть воссоздана усилием воображения. В любом случае пейзаж очень похож на те ландшафты, которые можно видеть на дошедших до нас копиях работ, приписываемых Гу Кайчжи, таких, как «Фея реки Ло». Это касается и обрисовки предметов тонкой линией, и наложения густых красок (главным образом, минеральной зелёной), и регулярности расставленных с промежутками элементов ландшафта, выстроенных вдоль горизонтальной линии на среднем плане (с единственным небольшим исключением в конце свитка). Се Ююй изображён среди деревьев, сидящим на леопардовой шкуре на склоне насыпи; художник расположил его в месте, которое среди историков искусства, писавших о композиции в китайских свитках, имеет название «пространственная ячейка» (подобный приём можно видеть в знаменитом рельефе с изображением «Семи мудрецов из бамбуковой рощи и Жуна Цици», созданном в V веке). Работа содержит аллюзии, с одной стороны, демонстрирующие понимание художником древнего стиля, с другой, побуждающие вызвать в голове образованного зрителя соответствующие воспоминания и ассоциации. Наряду с этими достоинствами художник вносит в картину некоторую безыскусность, в большой мере обедняя современные ему живописные достижения — технику и пространственную организацию. Вероятно, он был уверен, что утончённый зритель (а работа адресовалась весьма просвещенным коллегам-учёным, разбиравшимся в тонкостях живописных стилей) не будет склонен разделять технические недостатки картины и её намеренную архаизированность.

Осенние краски вокруг гор Цяо и Хуа

Картина была создана в 1296 году, через три месяца после того, как Чжао по причине болезни вынужден был покинуть придворную службу и вернуться в Усин. Исследователи отмечают, что если «Мысленный пейзаж Се Ююя» был довольно оптимистическим воплощением веры в возможность успешной карьеры при дворе Хубилая, то этот пейзаж, вероятно, стал выражением возвращения в усинский круг интеллигентов-лоялистов «иминь», которое произошло после ухода с придворной должности. Изображение размеренной сельской жизни с рыбаками в ассоциативном ряду чиновников было обычно связано с отставкой или уходом на покой.

В отличие от «Мысленного пейзажа Се Ююя» эта картина является гораздо более претенциозной работой и выглядит более прогрессивно. Это произведение оказало сильное влияние на развитие китайской живописи, и вызвало самые большие споры. Художник взялся за него по просьбе своего друга поэта Чжоу Ми (1232—1298), схематически изобразив его родовое имение в провинции Шаньдун. Чжао Мэнфу посещал это место во время своих путешествий на север Китая, и изобразил его по памяти вскоре после своего возвращения на юг. Картина далека от того, чтобы быть точным визуальным отчётом об увиденном, тем не менее, она в чём-то напоминает картину-карту, выполненную в архаичной манере. Среди свитков, приобретённых Чжао на севере, были работы пейзажиста X века Дун Юаня, элементы живописи которого были переняты Чжао. Стилю этого художника была присуща такая особенность, как «пиньюань», или «удалённый горизонт» (более высокий уровень горизонта).

Картина была создана в 1296 году, через три месяца после того, как Чжао по причине болезни вынужден был покинуть придворную службу и вернуться в Усин. Исследователи отмечают, что если «Мысленный пейзаж Се Ююя» был довольно оптимистическим воплощением веры в возможность успешной карьеры при дворе Хубилая, то этот пейзаж, вероятно, стал выражением возвращения в усинский круг интеллигентов-лоялистов «иминь», которое произошло после ухода с придворной должности. Изображение размеренной сельской жизни с рыбаками в ассоциативном ряду чиновников было обычно связано с отставкой или уходом на покой.

В отличие от «Мысленного пейзажа Се Ююя» эта картина является гораздо более претенциозной работой и выглядит более прогрессивно. Это произведение оказало сильное влияние на развитие китайской живописи, и вызвало самые большие споры. Художник взялся за него по просьбе своего друга поэта Чжоу Ми (1232—1298), схематически изобразив его родовое имение в провинции Шаньдун. Чжао Мэнфу посещал это место во время своих путешествий на север Китая, и изобразил его по памяти вскоре после своего возвращения на юг. Картина далека от того, чтобы быть точным визуальным отчётом об увиденном, тем не менее, она в чём-то напоминает картину-карту, выполненную в архаичной манере. Среди свитков, приобретённых Чжао на севере, были работы пейзажиста X века Дун Юаня, элементы живописи которого были переняты Чжао. Стилю этого художника была присуща такая особенность, как «пиньюань», или «удалённый горизонт» (более высокий уровень горизонта).

В картине можно видеть достаточно строгую симметрию: две горы, одна конусовидной формы, другая формой похожая на буханку хлеба, выделяются на плоскости равнины; они расположены справа и слева на удалении от среднего плана картины. Деревья вокруг них расставлены в соответствии с перспективой, однако большая группа деревьев в центре нарушает масштаб и пространственное построение всего остального. Дома, тростник, деревья и прочие элементы центра картины не уменьшаются с расстоянием, а волнообразные линии, обозначающие почву, не образуют убедительной иллюзии удаляющейся земли. Все эти аномалии, которые в обычной ситуации были бы сочтены недостатками, здесь свидетельствуют об умышленном и продуманном отказе от художественных приёмов «недавней живописи» (выражение, употреблявшееся обычно с оттенком пренебрежения в китайских сочинениях). В картине видны реминисценции более ранних этапов китайского искусства, когда пейзажисты сталкивались с большими трудностями в передаче пространства из-за недостатка мастерства, иными словами, просто не умели это делать. Очевидно, что Чжао Мэнфу в своём стремлении следовать духу древности, вынужден был отказаться от некоторых достижений современного ему пейзажного мастерства. Это подтверждает его надпись, оставленная на другой картине: «Самым драгоценным качеством живописи является дух древности… Мои собственные картины могут показаться выполненными совсем просто и небрежно, но истинный ценитель поймёт, что они следуют древним образцам, и поэтому заслуживают похвалы. Я говорю это для знатоков, а не для невежд».

В картине можно видеть достаточно строгую симметрию: две горы, одна конусовидной формы, другая формой похожая на буханку хлеба, выделяются на плоскости равнины; они расположены справа и слева на удалении от среднего плана картины. Деревья вокруг них расставлены в соответствии с перспективой, однако большая группа деревьев в центре нарушает масштаб и пространственное построение всего остального. Дома, тростник, деревья и прочие элементы центра картины не уменьшаются с расстоянием, а волнообразные линии, обозначающие почву, не образуют убедительной иллюзии удаляющейся земли. Все эти аномалии, которые в обычной ситуации были бы сочтены недостатками, здесь свидетельствуют об умышленном и продуманном отказе от художественных приёмов «недавней живописи» (выражение, употреблявшееся обычно с оттенком пренебрежения в китайских сочинениях). В картине видны реминисценции более ранних этапов китайского искусства, когда пейзажисты сталкивались с большими трудностями в передаче пространства из-за недостатка мастерства, иными словами, просто не умели это делать. Очевидно, что Чжао Мэнфу в своём стремлении следовать духу древности, вынужден был отказаться от некоторых достижений современного ему пейзажного мастерства. Это подтверждает его надпись, оставленная на другой картине: «Самым драгоценным качеством живописи является дух древности… Мои собственные картины могут показаться выполненными совсем просто и небрежно, но истинный ценитель поймёт, что они следуют древним образцам, и поэтому заслуживают похвалы. Я говорю это для знатоков, а не для невежд».

Аллюзии древних стилей, впрочем, составляют лишь часть художественных приёмов произведения, в остальных отношениях «Осенние краски вокруг гор Цяо и Хуа» является абсолютно новаторской работой. Протяжные мазки кисти, большей частью употребляемые в ней, своими переплетениями формируют иллюзию материальности предметов, заменив использовавшиеся в предшествующей живописи методы «обрисовки-подкраски» и «обрисовки-текстурного мазка». Эту манеру Чжао, ставшую образцом передачи форм, переняли многие последующие юаньские пейзажисты. В равной мере и решительный поворот от натурализма и южносунской идеализированности был присущ творчеству многих последователей Чжао Мэнфу.

Поселение у воды

Это произведение принадлежит позднему периоду в творчестве мастера, Чжао Мэнфу создал его в 1302 году (24.9 x 120.5 см, Музей Гугун, Тайбэй). Пейзаж написан для некоего Цянь Дэцзяня и изображает его усадьбу, однако в скоплении домиков принадлежащие ему строения никак не выделены. Место безмятежного уединения, представленное в ней, изображено на равнине с невыразительным антуражем. Ничего похожего на драматургию деревьев и гор, какую можно видеть в «Осенних красках вокруг Цяо и Хуа», здесь обнаружить невозможно, а скупая работа кисти свидетельствует об отказе от всего, что может выдать эмоции; видны лишь редкие точки и сухие мазки. Архаизмы, игравшие ранее роль намёков на связь со стариной, здесь окончательно усвоены и переварены, став неотъемлемой частью индивидуального стиля художника. Композиция (вновь принадлежащая типу «пиньюань») медленно раскрывается при движении через рощи покрытых листвой и голых деревьев, через середину свитка, на которой видны дома, мосты, лодка и несколько мелких человеческих фигурок. Две гряды невысоких гор преграждают даль.

Скромность и непритязательность работы не умалила её достоинств в глазах заказчика; в своей второй надписи Чжао сообщает, что Цянь Дэцзянь снова принёс ему картину месяц спустя уже перемонтированную в свиток, и добавляет: «Меня очень смущает, что то, что является лишь свободной игрой моей кисти, становится столь любимо и ценимо моими друзьями». Тем не менее эта работа тоже вызвала большой восторг и имела отклик в дальнейшей живописи: на свитке начертаны колофоны не менее сорока восьми различных авторов, а свойственный ему способ работы сухой кистью без размывов и сильных тональных контрастов был перенят для создания сходных художественных эффектов в работах таких позднеюаньских мастеров, как Ни Цзань и Хуан Гунван. Эта картина, возможно, в гораздо большей мере, чем все предыдущие демонстрирует выработанный Чжао Мэнфу индивидуальный стиль, который проистекает из нового осмысления «живописи учёных» (вэньжэньхуа). Суть его в том, что живопись должна более прямо и непосредственно выражать состояние души; в случае с этим пейзажем — упокоенность и удалённость от земной суеты.

Скромность и непритязательность работы не умалила её достоинств в глазах заказчика; в своей второй надписи Чжао сообщает, что Цянь Дэцзянь снова принёс ему картину месяц спустя уже перемонтированную в свиток, и добавляет: «Меня очень смущает, что то, что является лишь свободной игрой моей кисти, становится столь любимо и ценимо моими друзьями». Тем не менее эта работа тоже вызвала большой восторг и имела отклик в дальнейшей живописи: на свитке начертаны колофоны не менее сорока восьми различных авторов, а свойственный ему способ работы сухой кистью без размывов и сильных тональных контрастов был перенят для создания сходных художественных эффектов в работах таких позднеюаньских мастеров, как Ни Цзань и Хуан Гунван. Эта картина, возможно, в гораздо большей мере, чем все предыдущие демонстрирует выработанный Чжао Мэнфу индивидуальный стиль, который проистекает из нового осмысления «живописи учёных» (вэньжэньхуа). Суть его в том, что живопись должна более прямо и непосредственно выражать состояние души; в случае с этим пейзажем — упокоенность и удалённость от земной суеты.

Кони и люди

Неся службу при монгольских императорах, Чжао более всего прославился как мастер изображения лошадей. Один из лучших знатоков юаньской живописи Джеймс Кэхилл отмечает, что этот раздел в творческом наследии Чжао Мэнфу наиболее трудный для правильной атрибуции, потому что существует как множество подделок, так и множество подлинников картин с изображениями лошадей, которые созданы менее известными авторами, но для которых имя Чжао придавало большую ценность их работам (в надписях они могли ложно сообщать, что это копия с работы Чжао). Кроме того, использование архаизмов в изображении коней сегодня трудно отличить от реального недостатка мастерства при их изображении. Следуя «духу древности», Чжао иногда изображал лошадей с искажёнными пропорциями. В своём стремлении упростить и геометризировать их формы он приходил к тому, что кони у него иногда похожи на накачанные баллоны. Судя по всему, Чжао стремился в простоте соперничать с ещё более незатейливыми изображениями, которые были для него верхом безыскусности.

Неся службу при монгольских императорах, Чжао более всего прославился как мастер изображения лошадей. Один из лучших знатоков юаньской живописи Джеймс Кэхилл отмечает, что этот раздел в творческом наследии Чжао Мэнфу наиболее трудный для правильной атрибуции, потому что существует как множество подделок, так и множество подлинников картин с изображениями лошадей, которые созданы менее известными авторами, но для которых имя Чжао придавало большую ценность их работам (в надписях они могли ложно сообщать, что это копия с работы Чжао). Кроме того, использование архаизмов в изображении коней сегодня трудно отличить от реального недостатка мастерства при их изображении. Следуя «духу древности», Чжао иногда изображал лошадей с искажёнными пропорциями. В своём стремлении упростить и геометризировать их формы он приходил к тому, что кони у него иногда похожи на накачанные баллоны. Судя по всему, Чжао стремился в простоте соперничать с ещё более незатейливыми изображениями, которые были для него верхом безыскусности.

Чжао рисовал коней с детства, но с особым энтузиазмом вернулся к этой теме во время пребывания при дворе Хубилай-хана, где приобрёл широкую известность среди чиновников как мастер этого жанра. Часто он рисовал коней для собственного удовольствия, но в основном его картины с изображениями коней были созданы для подношения в качестве подарка другим чиновникам. На протяжении веков конь был живописной метафорой чиновника-учёного. Например, в каталоге императора Хуэйцзуна «Сюаньхэ Хуапу», составленном в XII веке, написано следующее: «Говорят, учёным мужам часто нравятся изображения коней, потому что они служат для них аналогией всех видов их деяний, так как кони, если их сравнить, бывают беспородными клячами и чистокровными скакунами, медлительными и быстрыми, малозаметными и выдающимися, несчастными и счастливыми».

До наших дней дошло как множество копий с «конских картин» Чжао, так и оригиналы его работ. Картина «Чиновник верхом на коне» (31.5 x 620 см, Гугун, Пекин) создана в 1296 году. На ней изображён человек в красном одеянии и шапочке чиновника. Чжао написал на картине её название, дату, а вверху приписал: «С детских лет я люблю рисовать лошадей. Недавно мне довелось увидеть три подлинных свитка кисти Хань Ганя. И теперь я начинаю кое-что понимать в его идеях». Кроме того, что эта картина служит примером более глубокого прочтения стиля великого танского мастера, она свидетельствует о больших планах Чжао по использованию старинных образцов для прокладывания новых путей в искусстве. Чжао выражает уверенность в своём успехе на этом пути в другой надписи на этой же картине, сделанной в 1299 году: «Картину не только трудно нарисовать, ещё труднее её понять. Я люблю рисовать лошадей, потому что обладаю талантом и могу изобразить их с большим мастерством. Я почувствовал, что в этой работе могу сравниться с танскими мастерами. В природе должны существовать люди с острым глазом [способные понять это]». Однако, картина отходит от старинных образцов и выглядит застылой и недостаточно живой; в ней больше личного вкуса и чувственности, чем технического следования старине. В целом, «живопись фигур» учёных-художников достаточно часто оказывалась на эстетически зыбкой почве, которая требовала дополнительных словесных аргументов для компенсации недостатков, очевидных для самого автора. Ряд исследователей видят в этом произведении политической подтекст: там, где у старых мастеров, таких как Ли Гунлинь, коней держат под уздцы, как правило, некитайского вида конюхи, Чжао изобразил именно китайского чиновника, управляющего конём, и считают это намёком на возврат китайцев к управлению страной.

До наших дней дошло как множество копий с «конских картин» Чжао, так и оригиналы его работ. Картина «Чиновник верхом на коне» (31.5 x 620 см, Гугун, Пекин) создана в 1296 году. На ней изображён человек в красном одеянии и шапочке чиновника. Чжао написал на картине её название, дату, а вверху приписал: «С детских лет я люблю рисовать лошадей. Недавно мне довелось увидеть три подлинных свитка кисти Хань Ганя. И теперь я начинаю кое-что понимать в его идеях». Кроме того, что эта картина служит примером более глубокого прочтения стиля великого танского мастера, она свидетельствует о больших планах Чжао по использованию старинных образцов для прокладывания новых путей в искусстве. Чжао выражает уверенность в своём успехе на этом пути в другой надписи на этой же картине, сделанной в 1299 году: «Картину не только трудно нарисовать, ещё труднее её понять. Я люблю рисовать лошадей, потому что обладаю талантом и могу изобразить их с большим мастерством. Я почувствовал, что в этой работе могу сравниться с танскими мастерами. В природе должны существовать люди с острым глазом [способные понять это]». Однако, картина отходит от старинных образцов и выглядит застылой и недостаточно живой; в ней больше личного вкуса и чувственности, чем технического следования старине. В целом, «живопись фигур» учёных-художников достаточно часто оказывалась на эстетически зыбкой почве, которая требовала дополнительных словесных аргументов для компенсации недостатков, очевидных для самого автора. Ряд исследователей видят в этом произведении политической подтекст: там, где у старых мастеров, таких как Ли Гунлинь, коней держат под уздцы, как правило, некитайского вида конюхи, Чжао изобразил именно китайского чиновника, управляющего конём, и считают это намёком на возврат китайцев к управлению страной.

В другом свитке «Люди и кони» (1296 г.. 30.2 x 178.1 см, Музей Метрополитен, Нью-Йорк) Чжао написал одно изображение коня с конюхом, остальные принадлежат его сыну Чжао Юну и внуку Чжао Линю. Согласно надписи Чжао Мэнфу, его рисунок с подкраской был создан для «комиссара-наблюдателя» Фэйцина, высокопоставленного чиновника, в чьи обязанности входило обеспечение честного ведения правительственных дел. Тема коня и конюха в китайской живописи обычно ассоциируется с легендарной фигурой жившего в VII веке до н. э. Сунь Яна, известного как По-ле, необыкновенные способности которого судить о конях стали метафорой точной оценки кандидатов на занятие государственных должностей. На сей раз источником вдохновения для Чжао послужил свиток «Пять коней» северосунского мастера Ли Гунлиня из коллекции Теидзиро Ямамото (его местонахождение сегодня неизвестно). На свитке Чжао Мэнфу изображены кони и центральноазиатского вида конюхи. Исследователи отмечают упрощённость и геометризацию этих изображений, и высказывают предположение, что как на картине «Чиновник верхом на коне» так и в «Коне и конюхе» Чжао Мэнфу мог изобразить себя, то есть считают, что, возможно, это его автопортреты.

Кроме рисунков тушью, и рисунков с подкраской, Чжао писал полихромные свитки на шёлке с густым наложением минеральных красок (гунби), в которых отразил разные жанровые сценки с участием коней. Среди наиболее известных — «Купание коней» (сер. 1290-х гг., 28.,5 x 154 см, Гугун, Пекин), на котором изображены 14 коней и девять конюхов (картину считают панегириком Хубилаю, и его способности воспитывать таланты империи разной национальности, каждого из которых символизирует конь) и «Водопой коней на осенних полях» (1312 г., 23,6х59 см, Гугун, Пекин), на котором, по мнению Шэйна Мак Косланда, Чжао символически изобразил себя, ведущим на водопой коней, возможно намекая на свой статус негласного интеллектуального лидера чиновников, статус, который, в конце концов, воплотился в назначении Чжао главой Академии Ханьлинь.

Кроме рисунков тушью, и рисунков с подкраской, Чжао писал полихромные свитки на шёлке с густым наложением минеральных красок (гунби), в которых отразил разные жанровые сценки с участием коней. Среди наиболее известных — «Купание коней» (сер. 1290-х гг., 28.,5 x 154 см, Гугун, Пекин), на котором изображены 14 коней и девять конюхов (картину считают панегириком Хубилаю, и его способности воспитывать таланты империи разной национальности, каждого из которых символизирует конь) и «Водопой коней на осенних полях» (1312 г., 23,6х59 см, Гугун, Пекин), на котором, по мнению Шэйна Мак Косланда, Чжао символически изобразил себя, ведущим на водопой коней, возможно намекая на свой статус негласного интеллектуального лидера чиновников, статус, который, в конце концов, воплотился в назначении Чжао главой Академии Ханьлинь.

- 9 Zhao Mengfu. Bathing Horses. 28.1 x 155.5 cm Detail of the scroll. Palace Museum, Beijing.jpg

Купание коней. сер. 1290-х. Деталь свитка. Гугун, Пекин

- 9c Zhao Mengfu. Bathing Horses. 1312. 28.1 x 155.5 cm Detail of the scroll. Palace Museum, Beijing.jpg

Купание коней. сер. 1290-х. Деталь свитка. Гугун, Пекин

- 9b Zhao Mengfu. Horse Herding in Autumn Countryside 1312 23,6х59см, Section. Palace Museum, Beijing1.jpg

Водопой коней на осенних полях. 1312г. Деталь свитка. Гугун, Пекин

Другие жанры

Чжао Мэнфу прославился своими пейзажами и конями, но он работал и в других традиционных жанрах: живопись фигур, цветы-птицы, живопись бамбука, создавая произведения, выполненные в любой живописной технике. Картина «Монах в красной одежде» (26 x 52 см, Музей провинции Ляонин, Шэньян, имеет дату и подпись), была написана в 1304 году. Иногда её называют «Архат в красной одежде», однако китайский исследователь Хун Цзайсинь высказал предположение, что, вероятно, эта картина увековечила центральноазиатского ламу из секты Сакья по имени Данба (1230—1303), который умер за год до этого. Оба, Чжао и Данба, служили в столице и, несомненно, были хорошо знакомы. Когда император Жэнь-цзун (Аюрбарибада, 1311—1320) постановил оказать умершему монаху высокие посмертные почести, Чжао Мэнфу было поручено написать текст для мемориальной стелы. Монах изображён в ярко красном одеянии, вокруг его головы нимб, свидетельствующий о достижении статуса святости, в ухе золотая серьга, подчёркивающая его индийское или центральноазиатское происхождение. В этом произведении Чжао также постарался передать «дух древности», используя приёмы сине-зелёного пейзажа, процветавшего в эпоху Тан; об этом же свидетельствует его надпись, сделанная 16 лет спустя в 1320 году.

Чжао Мэнфу прославился своими пейзажами и конями, но он работал и в других традиционных жанрах: живопись фигур, цветы-птицы, живопись бамбука, создавая произведения, выполненные в любой живописной технике. Картина «Монах в красной одежде» (26 x 52 см, Музей провинции Ляонин, Шэньян, имеет дату и подпись), была написана в 1304 году. Иногда её называют «Архат в красной одежде», однако китайский исследователь Хун Цзайсинь высказал предположение, что, вероятно, эта картина увековечила центральноазиатского ламу из секты Сакья по имени Данба (1230—1303), который умер за год до этого. Оба, Чжао и Данба, служили в столице и, несомненно, были хорошо знакомы. Когда император Жэнь-цзун (Аюрбарибада, 1311—1320) постановил оказать умершему монаху высокие посмертные почести, Чжао Мэнфу было поручено написать текст для мемориальной стелы. Монах изображён в ярко красном одеянии, вокруг его головы нимб, свидетельствующий о достижении статуса святости, в ухе золотая серьга, подчёркивающая его индийское или центральноазиатское происхождение. В этом произведении Чжао также постарался передать «дух древности», используя приёмы сине-зелёного пейзажа, процветавшего в эпоху Тан; об этом же свидетельствует его надпись, сделанная 16 лет спустя в 1320 году.

«Удод на ветке бамбука» (25,4 x 36,1 см, Гугун, Пекин) — один из примеров живописи Чжао Мэнфу в жанре «цветы-птицы». Работа имеет крайне скупой колорит, она выдержана в коричневато-серых тонах. Другая, гораздо более красочная картина в этом жанре — свиток «Десять хризантем» (ок. 1305 г.,29,3х514 см, коллекция Чэн Ци, Токио), на которой художник в лучших традициях северосунского реализма изобразил десять кустиков хризантем разного цвета. В связи с этой замечательной работой исследователи напоминают, что его друг и учитель Цянь Сюань был известен в первую очередь как мастер жанра «цветы-птицы», однако полихромные картины с изображением цветов у Чжао крайне редки (известен только один выполненный на бумаге цветной «Подсолнух» из музея Гугун, Пекин).

- 16a Zhao Mengfu. Ten Chrisantemums. Scroll. 1300-1310. Sotheby's..jpg

Десять хризантем. 1300-1310, Сотбис

- 15 Zhao Mengfu. Ten Chrisantemums. 1300-1310 Section. Sotheby's.jpg

Десять хризантем.Деталь. 1300-1310, Сотбис

- 16b Zhao Mengfu. Ten Chrisantemums. 1300-1310 Section. Sotheby's..jpg

Десять хризантем.Деталь. 1300-1310, Сотбис

- 16c Zhao Mengfu. Ten Chrisantemums. 1300-1310 Section. Sotheby's..jpg

Десять хризантем.Деталь. 1300-1310, Сотбис

- 16 Zhao Mengfu. Ten Chrisantemums. 1300-1310 Section. Sotheby's.jpg

Десять хризантем.Деталь. 1300-1310, Сотбис

Исследователями творчества Чжао Мэнфу особо выделяется его монохромная живопись бамбука, точнее, та часть спектра этого жанра, в которой создавались композиции из камней, старых деревьев и бамбука. По всей вероятности Чжао нравились более сложные композиции, позволявшие применить разные каллиграфические почерки для изображения её элементов. По общему мнению, художник достиг в этом искусстве необычайного взаимопроникновения каллиграфии и живописи, какое невозможно найти более ни в чьих работах. Хрестоматийным примером его работы в этом жанре служит рисунок на свитке «Изысканные камни и старые деревья» (27,5х62,8 см, Гугун, Пекин). На нём есть автограф и печати Чжао, рисунок дополнен литературным приложением — четверостишием, свидетельствующем о близком родстве, почти полной идентичности живописи и каллиграфии:

«Камни — как „летящий белый“ (почерк), деревья — как „почерк печатей“/Когда изображение бамбука выполнено способом „развёрнутой восьмёрки“ (то есть поздним канцелярским почерком)/Тот, кто прочувствовал это до конца, поймёт, что живопись и каллиграфия всегда были одним и тем же».

Джеймс Кэхилл отмечает, что в этом произведении великолепна не столько каллиграфия, сколько мастерство художника, не «каллиграфичность» мазков его кисти сама по себе, а то, как они передают образ предметов. Широкие, ломаные мазки («летящий белый») очерчивают валуны и делают их поверхность грубой и массивной; жёсткие прямые мазки чёрной туши («почерк печатей») передают упругость стволов и ветвей деревьев, мазки с заострёнными концами («поздний канцелярский») превращаются в листву бамбука. Родство живописи и каллиграфии, явленное здесь, не вызывает сомнений, и оправдывает применение термина «каллиграфия» для подобных работ. Тан Хоу (1250-е — 1310-е), теоретик и большой знаток искусства, воспринявший и развивший идеи Чжао Мэнфу, писал, что «…рисовать цветы сливы (одной тушью) — значит писать цветы сливы, рисовать бамбук — значит писать бамбук, рисовать орхидеи — значит писать орхидеи». Тем не менее, частое повторение идеи, что «каллиграфия и живопись — одно и то же», привело к тому, что большое количество каллиграфов стало обращаться к живописи, и, как правило, без особого успеха. Редко каким талантам удавалось приблизиться к той гармонии каллиграфии, живописи и поэзии, которая свойственна работам Чжао Мэнфу.

Джеймс Кэхилл отмечает, что в этом произведении великолепна не столько каллиграфия, сколько мастерство художника, не «каллиграфичность» мазков его кисти сама по себе, а то, как они передают образ предметов. Широкие, ломаные мазки («летящий белый») очерчивают валуны и делают их поверхность грубой и массивной; жёсткие прямые мазки чёрной туши («почерк печатей») передают упругость стволов и ветвей деревьев, мазки с заострёнными концами («поздний канцелярский») превращаются в листву бамбука. Родство живописи и каллиграфии, явленное здесь, не вызывает сомнений, и оправдывает применение термина «каллиграфия» для подобных работ. Тан Хоу (1250-е — 1310-е), теоретик и большой знаток искусства, воспринявший и развивший идеи Чжао Мэнфу, писал, что «…рисовать цветы сливы (одной тушью) — значит писать цветы сливы, рисовать бамбук — значит писать бамбук, рисовать орхидеи — значит писать орхидеи». Тем не менее, частое повторение идеи, что «каллиграфия и живопись — одно и то же», привело к тому, что большое количество каллиграфов стало обращаться к живописи, и, как правило, без особого успеха. Редко каким талантам удавалось приблизиться к той гармонии каллиграфии, живописи и поэзии, которая свойственна работам Чжао Мэнфу.

Последователями Чжао в живописи в первую очередь были его родные — жена Гуань Даошэн, сыновья Чжао Юн и Чжао И, а также внук Чжао Линь (раб. во второй пол. XIV в.). Ещё один внук Чжао Мэнфу — Ван Мэн, стал известным живописцем и поэтом. Среди других художников к его прямым последователям относят Чжу Дэжуня (1294—1365) и Ван Юаня (работал в 1341 −1367гг). Искусство Чжао в той или иной мере оказало влияние на всю последующую «живопись учёных» (вэньжэньхуа) и творчество таких позднеюаньских художников, как Ни Цзань и Хуан Гунван.

Отношение к его роли в истории китайской живописи на Западе и в Китае отличается. После исследований Дж. Кэхилла в западноевропейских странах Чжао считают «революционером» в живописи, который внёс субъективный элемент в формально объективный традиционный пейзаж и придал ему новизну и способность выразить глубокие чувства (некоторые считают возможным сопоставить его с Полем Сезанном). В Китае Чжао Мэнфу первоначально входил в число Четырех Великих мастеров династии Юань, но в дальнейшем благодаря Дун Цичану был заменён в этой четверке на У Чжэня (1280—1354). Вероятно, это было связано как с патриотической позицией позднейших учёных-чиновников, так и с переменами в эстетике (некоторые китайские авторы считают работы Чжао лишёнными реалистичности и философской глубины предшествующих эпох).

Каллиграфия

Каллиграфии Чжао Мэнфу обучался с пяти лет. Он был поклонником великого мастера древности Ван Сичжи (303—361), и, повзрослев, мечтал возродить его идеалы. В стандартном почерке «кайшу» он ориентировался на танских интерпретаторов Ван Сичжи — каллиграфов Оуян Сюня, Чу Суйляна, Ли Юна и Янь Чжэньцина. Он смог синтезировать разные почерки в персональный стиль, который в итоге стал стандартом для китайских печатных книг, а во времена династии Мин (1368—1644) «чжаоти» (письмо в стиле Чжао) стало моделью для придворного скриптория.

Каллиграфии Чжао Мэнфу обучался с пяти лет. Он был поклонником великого мастера древности Ван Сичжи (303—361), и, повзрослев, мечтал возродить его идеалы. В стандартном почерке «кайшу» он ориентировался на танских интерпретаторов Ван Сичжи — каллиграфов Оуян Сюня, Чу Суйляна, Ли Юна и Янь Чжэньцина. Он смог синтезировать разные почерки в персональный стиль, который в итоге стал стандартом для китайских печатных книг, а во времена династии Мин (1368—1644) «чжаоти» (письмо в стиле Чжао) стало моделью для придворного скриптория.

Помимо каллиграфии цзинских и танских корифеев, его интересовали надписи на стелах династий Хань и Вэй. В последние двадцать лет своей жизни Чжао собирал образцы этих надписей в буддийских и даосских монастырях. Его девиз «создавать новое, постигая древнее» распространялся в первую очередь на каллиграфию. Он стремился к убедительной простоте и духовной цельности древних каллиграфов, и старался в период монгольского владычества отстоять столь необходимые в это время культурные устои нации. Исследователи отмечают, что благодаря преданности Чжао Мэнфу национальной каллиграфической традиции, в её развитии не произошло спада: невзирая на исторические катаклизмы, современникам был задан эталон высочайшего профессионализма, на который затем ориентировались все последующие поколения каллиграфов.

Произведения Чжао в уставе «кайшу» и полууставе «синшу» при последующих династиях были признаны хрестоматийными. Он владел даром редкой ритмической согласованности элементов композиции. Китайские знатоки отмечают, что в создаваемых им энергопотоках «ши», энергия «ци» не сдерживается, но и не истощается; его тушь глубока по тону и сочна; профессиональная искушённость удерживала мастера от излишне сильных акцентов и открытой экспрессии. Однако, ставшие эталоном произведения Чжао Мэнфу крайне трудны для подражания: синтез лучших пластических приёмов древних мастеров, воплощённый с присущим этому виртуозу налётом «архаического совершенства», ускользает при имитации его стиля. Среди самых известных его каллиграфических работ: "Запись о ремонте трёх врат (монастыря) «Обитель Сокровенного» (1292 г., почерки чжуаншу, кайшу; Национальный музей, Токио), «Лао Цзы Дао дэ Цзин» (1316г, почерк сяо кайшу; Гугун, Пекин). «Поэма о гряде гор в Яньцзян» стихотворение Су Ши (почерк синшу; Музей провинции Ляонин, Шэньян).

Произведения Чжао в уставе «кайшу» и полууставе «синшу» при последующих династиях были признаны хрестоматийными. Он владел даром редкой ритмической согласованности элементов композиции. Китайские знатоки отмечают, что в создаваемых им энергопотоках «ши», энергия «ци» не сдерживается, но и не истощается; его тушь глубока по тону и сочна; профессиональная искушённость удерживала мастера от излишне сильных акцентов и открытой экспрессии. Однако, ставшие эталоном произведения Чжао Мэнфу крайне трудны для подражания: синтез лучших пластических приёмов древних мастеров, воплощённый с присущим этому виртуозу налётом «архаического совершенства», ускользает при имитации его стиля. Среди самых известных его каллиграфических работ: "Запись о ремонте трёх врат (монастыря) «Обитель Сокровенного» (1292 г., почерки чжуаншу, кайшу; Национальный музей, Токио), «Лао Цзы Дао дэ Цзин» (1316г, почерк сяо кайшу; Гугун, Пекин). «Поэма о гряде гор в Яньцзян» стихотворение Су Ши (почерк синшу; Музей провинции Ляонин, Шэньян).

Прямыми продолжателями каллиграфического стиля Чжао Мэнфу стали Юй Цзи (1272—1348), Кэ Цзюсы (ок. 1290—1340), Дэн Вэньюань (1258—1328), Го Би (1280—1335), Юй Хэ (ок. 1307—1384) и другие.

Творческий портрет Чжао Мэнфу будет не полным, если не упомянуть, что в свою эпоху он имел славу мастера эротической гравюры, а также был хорошим музыкантом, виртуозно игравшим на цине.

Список произведений живописи Чжао Мэнфу

(по кн. James Cahill «An index of early Chinese painters and paintings: Tang, Sung, and Yüan» University of California Press. 1980, pp 247–255)

В списке приведены работы либо точно принадлежащие Чжао Мэнфу, либо те, которые не вызывают серьёзных сомнений у специалистов. Кроме них Чжао приписывается множество поздних копий с его работ, подделок с интерполированной печатью Чжао, копий с поддельными подписями Чжао, произведений, ложно атрибутированных ему старинными коллекционерами и т. д., — их существует несколько десятков.

- 1 Осенние краски вокруг гор Цяо и Хуа. 1296 г. Свиток, тушь и краски по шёлку — Гугун, Тайбэй

- 2 Чиновник в красной одежде верхом на коне. Подписан и датирован 1296г, вторая надпись автора — 1299 г. Гугун, Пекин.

- 3 Конь и конюх. Подписан и датирован Чжао Мэнфу в 1296 г. Содержатся рисунки Чжао Юна и Чжао Линя — оба датированы 1359 г. Музей Метрополитен, Нью-Йорк.

- 4 Ожидание переправы на осенней реке. Подпись и дата — 1298г Коллекция Чэн Ци, Токио

- 5 Голые деревья возле камня. Подписан и датирован — 1299 г. Начертаны поэмы Чжэн Линя и Кэ Цзюсы. Гугун, Тайбэй.

- 6 Два коня и старое дерево. Свиток. Подписан и датирован — 1300 г. (возможно копия) Гугун, Тайбэй.

- 7 Портрет Су Ши. Фронтиспис альбома из 12 листов с переписанной Чжо Мэнфу поэмой Су Ши «Красная скала», датирован — 1301 г. Гугун, Тайбэй.

- 8 Два коня на берегу реки (один пьёт). Подписан и датирован — 1301. Коллекция Стоклет, Брюссель

- 9 Деревня у воды. Свиток, тушь, шёлк. Подписан и датирован — 1302 г. Гугун, Пекин

- 10 Речной вид с высокими горами. Свиток. Тушь, бумага. Подписан и датирован — 1303 г. Приписаны стихи нескольких учёных, включая Шэнь Чжоу. (возможно, очень близкая копия) Гугун, Тайбэй

- 11 Монах в красной одежде. Свиток. Подписан и датирован — 1304 г. Колофоны Дун Цичана и Чэнь Цзижу. Печать имп. Цяньлуна. Музей провинции Ляонин, Шэньян

- 12 Иллюстрации к «Девяти песням» Цюй Юаня. Альбом из 16-и листов. Подписан и датирован — 1305 г. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

- 13 Глядя на поток. Небольшой свиток; бумага, тушь и краски. Подписан и датирован — 1309 (возможно, очень близкая копия) Гугун, Тайбэй.

- 14 Учёный под сосной. Подписан и датирован — 1310 г. Коллекция Чэн Ци, Токио.

- 15 Дом среди деревьев. Небольшой свиток. Бумага, тушь, подкраска. Подписан и датирован — 1310 г. Коллекция Джанканк, Чикаго.

- 16 Водопой коней на осенних полях. Свиток; шёлк, тушь, краски. Подписан и датирован — 1312 г. Гугун, Пекин.

- 17 Портреты Ван Сичжи и Ван Сяньчжи (по оригиналу Чжоу Вэньцзюя). Свиток. Подписан и датирован — 1314 г. Колофоны Яо Шоу и других. Коллекция, Фудзи Юринкан, Киото.

- 18 Собрание в Павильоне Орхидей. Свиток. Подписан и датирован — 1320 г. Местонахождение неизвестно (ранее был в коллекции Ло Цзялуня).

- 19 Голое дерево и бамбук возле камня. Свиток. Тушь, шёлк. Подписан и датирован — 1321 г. Колофон Дун Цичана. Коллекция Си. Си. Вана, Нью-Йорк

- 20 Бамбук. Короткой свиток. Подписан и датирован — 1321 г. Коллекция Си. Си. Вана, Нью-Йорк

- 21 Купание коней. Свиток. Имеет подпись. Гугун, Пекин.

- 22 Изысканные камни и старые деревья. Короткий свиток. Тушь, бумага. Надписи художника. Колофон Кэ Цзюсы. Гугун, Пекин.

- 23 Удод на ветке бамбука. Короткий свиток. Бледная тушь и подкраска на шелку. Подписан. Гугун, Пекин.

- 24 Ветвь бамбука (опущенная вниз). Свиток; бумага, тушь. Подпись художника. Дополнен изображением бамбука, сделанным Гуань Даошэн. Гугун, Пекин.

- 25 Сухое дерево и бамбук, растущий среди камней. Подписан. Очень тёмный рисунок. Гугун, Пекин

- 26 Восточные горы и остров на озере Тайху. Маленький свиток, шёлк, тушь, краски. Приписана поэма. Подписан. Первоначально имел парный свиток с изображением Западных гор. Шанхай, Музей.

- 27 Старое сухое дерево и бамбук возле камня. Подписан. Надписи Ни Цзаня (1365) Гугун, Тайбэй.

- 28 Птичка на увядшем листке лотоса (по картине Хуан Цюаня). Надписи Дун Цичана, приписаны две поэмы имп. Цяньлуном. Гугун, Табэй

- 29 Девушка на скамейке играющая на флейте. Приписаны поэмы Сун Ляня (1310—1381), имп. Цяньлуна и его шести чиновников. Гугун, Тайбэй.

- 30 Старое дерево, бамбук и камень. Короткий свиток. Подписан. Гугун, Тайбэй.

- 31 Конюх, ведущий коня на ветру. Альбомный лист. Подписан (но подпись под сомнением). Гугун, Тайбэй.

- 32 Бамбук и деревья возле камня. Альбомный лист. Тушь, шёлк. Стоят печати художника. Гугун, Тайбэй.

- 33 Звуки сосен в крытом соломой павильоне. Альбомный лист. Шёлк, тушь, бледные сине-зелёные тона. Стоит печать художника. Приписана поэма позднеюаньским чиновником Юйвэнь Гунляном. Вероятно, подлинник. Гугун, Тайбэй.

- 34 Две утки-мандаринки. Альбомный лист. Подписан. Ранее хранился в коллекции Манчжурского императорского двора.

- 35 Портрет Лао Цзы. Фронтиспис к переписанному Чжао Мэнфу тексту Дао Дэ-цзин. Стоит печать художника.

- 36 Наездник возле осенней реки. Подписан. Приписаны стихи художника. Местонахождение неизвестно.

- 37 Ветка бамбука. Тушь, бумага. Подписан и стоит печать художника. Написаны стихи Ван Мэна и Шэнь Чуна. Возможно, очень близкая копия. Музей Фудзита, Осака.

- 38 Десять хризантем. Свиток; шёлк, тушь, краски. Стоит печать художника. Ранее в коллекции Чэн Ци, Токио.

- 39 Две сосны и ровные дали. Свиток. Бумага, тушь. Колофон художника. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

- 40 Мысленный пейзаж Се Ююя. Свиток. Шёлк, тушь, краски. Выполнен ок. 1286 г. Музей искусства Принстонского университета.

- 41 Орхидеи, растущие возле камня. Подписан. Сопровождён рисунком бамбуковой ветви, сделанным Гуань Даошэн. Бумага, тушь. Ранее был в коллекции Франка Каро, Нью-Йорк

- 42 Речной берег: удовольствие рыбной ловли. Альбомный лист формата веера. Шёлк, тушь, краски. Есть название, подпись и печать художника. Музей искусства, Кливленд

- 43 Бамбук и орхидеи растущие возле камня. Свиток. Подписан. Выполнен для Шань-фу. Написаны 29 колофонов учёных и художников династий Юань и Мин.

- 44 «Цинь хой ту». (Двое мужчин, сидящих под деревьями на берегу реки, один играет на цине). Свиток, выполнен в сине-зелёном стиле. Стоит печать художника. Надписи Го Цюкая и Фэн Цзичжэня, приписывающие работу Чжао Мэнфу. Возможно, очень близкая копия. Коллекция Си. Си. Ван, Нью-Йорк.

- 45 Баран и козёл. Надпись художника, стихи имп. Цяньлуна, и 30 печатей коллекционеров. Галерея Фрир, Вашингтон.

- 46 Мужчина в лодке. Стоит печать художника. Коллекция Джанканк, Чикаго.

- 47 Конь и конюх. Альбомный лист. Стоит печать художника. Коллекция Джанканк, Чикаго.

- 48 Усинский пейзаж. Свиток. Шёлк, тушь краски. До 1286 г. Шанхай, Музей.

Библиография

- Виноградова Н. А. Китайская пейзажная живопись. М.1972, стр. 125—127

- Кучера, С. Проблема преемственности китайской культурной традиции при династии Юань. в сб. «Роль традиций в истории и культуре Китая». М.: Наука, 1972. стр. 276—308

- Искусство Китая. М. 1988, стр. 46, илл. 109

- Россаби М. Золотой век империи монголов. Спб. 2008, стр. 262—265, 301

- Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т.6, М. 2010, стр. 820—823

- Cahill, James. Chinese Painting. Geneva, 1960. pp 101–105

- Cahill, James. Hills beyond the River. Chinese Painting of the Yuan Dynasty. 1279—1368. N-Y, 1976. pp 38–45

- Various authors. Three Thousand Years of Chinese Painting. Yale University Press, London, 1997. pp 144–147

- Fahr-Becker, Gabriele (ed) The Art of East Asia, Cologne, 1999. pp 170–172

- Watson, William, The Arts of China 900—1620. Yale University Press, London 2000, pp 140–142

- McCausland, Shane. Zhao Mengfu (1254—1322) and the Revolution of Elite Culture in Mongol China. Ph.D.diss, Princeton University, 2000

- Watt, James C.Y. The World of Khubilai Khan. Chinese Art in the Yuan Dynasty. N-Y — London, 2010. pp 190–202

- McCausland, Shane. Zhao Mengfu: Calligraphy and Painting for Khubilai’s China. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2011

Напишите отзыв о статье "Чжао Мэнфу"

Примечания

- ↑ Подобно иным состоятельным фамилиям, семейство Чжао было обширным. Его отец Чжао Юйюань, часто получавший разные правительственные посты (в 1253г, накануне рождения Чжао, он, например, служил инспектором по запасам соли и чая и губернатором Пинцзянфу в Сучжоу), имел от первой жены Ли шесть сыновей, которые были старшими (сводными) братьями Чжао. После того, как жена умерла, отец женился вторично на некоей Цю, которая кроме Чжао родила ещё одного сына Мэнъю (род. 1256г), с которым Чжао был особенно близок. Кроме того, у Чжао было четырнадцать сестёр (сегодня невозможно определить, кто из них от какого брака родился) — две из них умерли в детстве, остальные благополучно вышли замуж, некоторые за весьма представительных чиновников.

- ↑ Гуань Даошэн родила ему трёх сыновей (старший, Ли, скончался молодым в Пекине зимой 1310-11 г.; младшие Чжао Юн и Чжао И служили в юаньской администрации) и шесть дочерей.

Ссылки

- [www.chinapage.com/calligraphy/zhaomengfu/zhaomengfu.html Образцы каллиграфии]

- [www.nhat-nam.ru/forum/viewtopic.php?p=541#p541 Текст Дао дэ цзин работы Чжао Мэнфу]

- [www.synologia.ru/a/Чжао_Мэн-фу Статья М. Е. Кравцовой на Синология.ру]

| ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Чжао Мэнфу

Пьер сел на диван, поджав под себя ноги.– Можете себе представить, я всё еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится.

– Но ведь надо на что нибудь решиться? Отец твой ждет.

Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернером аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил аббата и сказал молодому человеку: «Теперь ты поезжай в Петербург, осмотрись и выбирай. Я на всё согласен. Вот тебе письмо к князю Василью, и вот тебе деньги. Пиши обо всем, я тебе во всем помога». Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потер себе лоб.

– Но он масон должен быть, – сказал он, разумея аббата, которого он видел на вечере.

– Всё это бредни, – остановил его опять князь Андрей, – поговорим лучше о деле. Был ты в конной гвардии?…

– Нет, не был, но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу; но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире… это нехорошо…

Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера. Он сделал вид, что на такие глупости нельзя отвечать; но действительно на этот наивный вопрос трудно было ответить что нибудь другое, чем то, что ответил князь Андрей.

– Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было, – сказал он.

– Это то и было бы прекрасно, – сказал Пьер.

Князь Андрей усмехнулся.

– Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет…

– Ну, для чего вы идете на войну? – спросил Пьер.

– Для чего? я не знаю. Так надо. Кроме того я иду… – Oн остановился. – Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь – не по мне!

В соседней комнате зашумело женское платье. Как будто очнувшись, князь Андрей встряхнулся, и лицо его приняло то же выражение, какое оно имело в гостиной Анны Павловны. Пьер спустил ноги с дивана. Вошла княгиня. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Князь Андрей встал, учтиво подвигая ей кресло.

– Отчего, я часто думаю, – заговорила она, как всегда, по французски, поспешно и хлопотливо усаживаясь в кресло, – отчего Анет не вышла замуж? Как вы все глупы, messurs, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку. Какой вы спорщик, мсье Пьер.

– Я и с мужем вашим всё спорю; не понимаю, зачем он хочет итти на войну, – сказал Пьер, без всякого стеснения (столь обыкновенного в отношениях молодого мужчины к молодой женщине) обращаясь к княгине.

Княгиня встрепенулась. Видимо, слова Пьера затронули ее за живое.

– Ах, вот я то же говорю! – сказала она. – Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно? Ну, вот вы будьте судьею. Я ему всё говорю: здесь он адъютант у дяди, самое блестящее положение. Все его так знают, так ценят. На днях у Апраксиных я слышала, как одна дама спрашивает: «c'est ca le fameux prince Andre?» Ma parole d'honneur! [Это знаменитый князь Андрей? Честное слово!] – Она засмеялась. – Он так везде принят. Он очень легко может быть и флигель адъютантом. Вы знаете, государь очень милостиво говорил с ним. Мы с Анет говорили, это очень легко было бы устроить. Как вы думаете?

Пьер посмотрел на князя Андрея и, заметив, что разговор этот не нравился его другу, ничего не отвечал.

– Когда вы едете? – спросил он.

– Ah! ne me parlez pas de ce depart, ne m'en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler, [Ах, не говорите мне про этот отъезд! Я не хочу про него слышать,] – заговорила княгиня таким капризно игривым тоном, каким она говорила с Ипполитом в гостиной, и который так, очевидно, не шел к семейному кружку, где Пьер был как бы членом. – Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения… И потом, ты знаешь, Andre? – Она значительно мигнула мужу. – J'ai peur, j'ai peur! [Мне страшно, мне страшно!] – прошептала она, содрогаясь спиною.

Муж посмотрел на нее с таким видом, как будто он был удивлен, заметив, что кто то еще, кроме его и Пьера, находился в комнате; и он с холодною учтивостью вопросительно обратился к жене:

– Чего ты боишься, Лиза? Я не могу понять, – сказал он.

– Вот как все мужчины эгоисты; все, все эгоисты! Сам из за своих прихотей, Бог знает зачем, бросает меня, запирает в деревню одну.

– С отцом и сестрой, не забудь, – тихо сказал князь Андрей.

– Всё равно одна, без моих друзей… И хочет, чтобы я не боялась.

Тон ее уже был ворчливый, губка поднялась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выраженье. Она замолчала, как будто находя неприличным говорить при Пьере про свою беременность, тогда как в этом и состояла сущность дела.

– Всё таки я не понял, de quoi vous avez peur, [Чего ты боишься,] – медлительно проговорил князь Андрей, не спуская глаз с жены.

Княгиня покраснела и отчаянно взмахнула руками.

– Non, Andre, je dis que vous avez tellement, tellement change… [Нет, Андрей, я говорю: ты так, так переменился…]

– Твой доктор велит тебе раньше ложиться, – сказал князь Андрей. – Ты бы шла спать.

Княгиня ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала; князь Андрей, встав и пожав плечами, прошел по комнате.

Пьер удивленно и наивно смотрел через очки то на него, то на княгиню и зашевелился, как будто он тоже хотел встать, но опять раздумывал.

– Что мне за дело, что тут мсье Пьер, – вдруг сказала маленькая княгиня, и хорошенькое лицо ее вдруг распустилось в слезливую гримасу. – Я тебе давно хотела сказать, Andre: за что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что?

– Lise! – только сказал князь Андрей; но в этом слове были и просьба, и угроза, и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах; но она торопливо продолжала:

– Ты обращаешься со мной, как с больною или с ребенком. Я всё вижу. Разве ты такой был полгода назад?

– Lise, я прошу вас перестать, – сказал князь Андрей еще выразительнее.

Пьер, всё более и более приходивший в волнение во время этого разговора, встал и подошел к княгине. Он, казалось, не мог переносить вида слез и сам готов был заплакать.

– Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что я вас уверяю, я сам испытал… отчего… потому что… Нет, извините, чужой тут лишний… Нет, успокойтесь… Прощайте…

Князь Андрей остановил его за руку.

– Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобою вечер.

– Нет, он только о себе думает, – проговорила княгиня, не удерживая сердитых слез.

– Lise, – сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту степень, которая показывает, что терпение истощено.

Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом.

– Mon Dieu, mon Dieu! [Боже мой, Боже мой!] – проговорила княгиня и, подобрав одною рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в лоб.

– Bonsoir, Lise, [Доброй ночи, Лиза,] – сказал князь Андрей, вставая и учтиво, как у посторонней, целуя руку.

Друзья молчали. Ни тот, ни другой не начинал говорить. Пьер поглядывал на князя Андрея, князь Андрей потирал себе лоб своею маленькою рукой.

– Пойдем ужинать, – сказал он со вздохом, вставая и направляясь к двери.

Они вошли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Всё, от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило на себе тот особенный отпечаток новизны, который бывает в хозяйстве молодых супругов. В середине ужина князь Андрей облокотился и, как человек, давно имеющий что нибудь на сердце и вдруг решающийся высказаться, с выражением нервного раздражения, в каком Пьер никогда еще не видал своего приятеля, начал говорить:

– Никогда, никогда не женись, мой друг; вот тебе мой совет: не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал всё, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно; а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда негодным… А то пропадет всё, что в тебе есть хорошего и высокого. Всё истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя всё кончено, всё закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом… Да что!…

Он энергически махнул рукой.

Пьер снял очки, отчего лицо его изменилось, еще более выказывая доброту, и удивленно глядел на друга.

– Моя жена, – продолжал князь Андрей, – прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь; но, Боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя.

Князь Андрей, говоря это, был еще менее похож, чем прежде, на того Болконского, который развалившись сидел в креслах Анны Павловны и сквозь зубы, щурясь, говорил французские фразы. Его сухое лицо всё дрожало нервическим оживлением каждого мускула; глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь блестели лучистым, ярким блеском. Видно было, что чем безжизненнее казался он в обыкновенное время, тем энергичнее был он в эти минуты почти болезненного раздражения.

– Ты не понимаешь, отчего я это говорю, – продолжал он. – Ведь это целая история жизни. Ты говоришь, Бонапарте и его карьера, – сказал он, хотя Пьер и не говорил про Бонапарте. – Ты говоришь Бонапарте; но Бонапарте, когда он работал, шаг за шагом шел к цели, он был свободен, у него ничего не было, кроме его цели, – и он достиг ее. Но свяжи себя с женщиной – и как скованный колодник, теряешь всякую свободу. И всё, что есть в тебе надежд и сил, всё только тяготит и раскаянием мучает тебя. Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество – вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь. Je suis tres aimable et tres caustique, [Я очень мил и очень едок,] – продолжал князь Андрей, – и у Анны Павловны меня слушают. И это глупое общество, без которого не может жить моя жена, и эти женщины… Ежели бы ты только мог знать, что это такое toutes les femmes distinguees [все эти женщины хорошего общества] и вообще женщины! Отец мой прав. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всем – вот женщины, когда показываются все так, как они есть. Посмотришь на них в свете, кажется, что что то есть, а ничего, ничего, ничего! Да, не женись, душа моя, не женись, – кончил князь Андрей.

– Мне смешно, – сказал Пьер, – что вы себя, вы себя считаете неспособным, свою жизнь – испорченною жизнью. У вас всё, всё впереди. И вы…

Он не сказал, что вы , но уже тон его показывал, как высоко ценит он друга и как много ждет от него в будущем.

«Как он может это говорить!» думал Пьер. Пьер считал князя Андрея образцом всех совершенств именно оттого, что князь Андрей в высшей степени соединял все те качества, которых не было у Пьера и которые ближе всего можно выразить понятием – силы воли. Пьер всегда удивлялся способности князя Андрея спокойного обращения со всякого рода людьми, его необыкновенной памяти, начитанности (он всё читал, всё знал, обо всем имел понятие) и больше всего его способности работать и учиться. Ежели часто Пьера поражало в Андрее отсутствие способности мечтательного философствования (к чему особенно был склонен Пьер), то и в этом он видел не недостаток, а силу.

В самых лучших, дружеских и простых отношениях лесть или похвала необходимы, как подмазка необходима для колес, чтоб они ехали.

– Je suis un homme fini, [Я человек конченный,] – сказал князь Андрей. – Что обо мне говорить? Давай говорить о тебе, – сказал он, помолчав и улыбнувшись своим утешительным мыслям.

Улыбка эта в то же мгновение отразилась на лице Пьера.

– А обо мне что говорить? – сказал Пьер, распуская свой рот в беззаботную, веселую улыбку. – Что я такое? Je suis un batard [Я незаконный сын!] – И он вдруг багрово покраснел. Видно было, что он сделал большое усилие, чтобы сказать это. – Sans nom, sans fortune… [Без имени, без состояния…] И что ж, право… – Но он не сказал, что право . – Я cвободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что мне начать. Я хотел серьезно посоветоваться с вами.

Князь Андрей добрыми глазами смотрел на него. Но во взгляде его, дружеском, ласковом, всё таки выражалось сознание своего превосходства.

– Ты мне дорог, особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света. Тебе хорошо. Выбери, что хочешь; это всё равно. Ты везде будешь хорош, но одно: перестань ты ездить к этим Курагиным, вести эту жизнь. Так это не идет тебе: все эти кутежи, и гусарство, и всё…

– Que voulez vous, mon cher, – сказал Пьер, пожимая плечами, – les femmes, mon cher, les femmes! [Что вы хотите, дорогой мой, женщины, дорогой мой, женщины!]

– Не понимаю, – отвечал Андрей. – Les femmes comme il faut, [Порядочные женщины,] это другое дело; но les femmes Курагина, les femmes et le vin, [женщины Курагина, женщины и вино,] не понимаю!

Пьер жил y князя Василия Курагина и участвовал в разгульной жизни его сына Анатоля, того самого, которого для исправления собирались женить на сестре князя Андрея.

– Знаете что, – сказал Пьер, как будто ему пришла неожиданно счастливая мысль, – серьезно, я давно это думал. С этою жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду.

– Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить?

– Честное слово!

Уже был второй час ночи, когда Пьер вышел oт своего друга. Ночь была июньская, петербургская, бессумрачная ночь. Пьер сел в извозчичью коляску с намерением ехать домой. Но чем ближе он подъезжал, тем более он чувствовал невозможность заснуть в эту ночь, походившую более на вечер или на утро. Далеко было видно по пустым улицам. Дорогой Пьер вспомнил, что у Анатоля Курагина нынче вечером должно было собраться обычное игорное общество, после которого обыкновенно шла попойка, кончавшаяся одним из любимых увеселений Пьера.

«Хорошо бы было поехать к Курагину», подумал он.

Но тотчас же он вспомнил данное князю Андрею честное слово не бывать у Курагина. Но тотчас же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему так страстно захотелось еще раз испытать эту столь знакомую ему беспутную жизнь, что он решился ехать. И тотчас же ему пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, потому что еще прежде, чем князю Андрею, он дал также князю Анатолю слово быть у него; наконец, он подумал, что все эти честные слова – такие условные вещи, не имеющие никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или он умрет или случится с ним что нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни честного, ни бесчестного. Такого рода рассуждения, уничтожая все его решения и предположения, часто приходили к Пьеру. Он поехал к Курагину.

Подъехав к крыльцу большого дома у конно гвардейских казарм, в которых жил Анатоль, он поднялся на освещенное крыльцо, на лестницу, и вошел в отворенную дверь. В передней никого не было; валялись пустые бутылки, плащи, калоши; пахло вином, слышался дальний говор и крик.

Игра и ужин уже кончились, но гости еще не разъезжались. Пьер скинул плащ и вошел в первую комнату, где стояли остатки ужина и один лакей, думая, что его никто не видит, допивал тайком недопитые стаканы. Из третьей комнаты слышались возня, хохот, крики знакомых голосов и рев медведя.

Человек восемь молодых людей толпились озабоченно около открытого окна. Трое возились с молодым медведем, которого один таскал на цепи, пугая им другого.

– Держу за Стивенса сто! – кричал один.

– Смотри не поддерживать! – кричал другой.

– Я за Долохова! – кричал третий. – Разними, Курагин.

– Ну, бросьте Мишку, тут пари.

– Одним духом, иначе проиграно, – кричал четвертый.

– Яков, давай бутылку, Яков! – кричал сам хозяин, высокий красавец, стоявший посреди толпы в одной тонкой рубашке, раскрытой на средине груди. – Стойте, господа. Вот он Петруша, милый друг, – обратился он к Пьеру.

Другой голос невысокого человека, с ясными голубыми глазами, особенно поражавший среди этих всех пьяных голосов своим трезвым выражением, закричал от окна: «Иди сюда – разойми пари!» Это был Долохов, семеновский офицер, известный игрок и бретёр, живший вместе с Анатолем. Пьер улыбался, весело глядя вокруг себя.

– Ничего не понимаю. В чем дело?

– Стойте, он не пьян. Дай бутылку, – сказал Анатоль и, взяв со стола стакан, подошел к Пьеру.

– Прежде всего пей.

Пьер стал пить стакан за стаканом, исподлобья оглядывая пьяных гостей, которые опять столпились у окна, и прислушиваясь к их говору. Анатоль наливал ему вино и рассказывал, что Долохов держит пари с англичанином Стивенсом, моряком, бывшим тут, в том, что он, Долохов, выпьет бутылку рому, сидя на окне третьего этажа с опущенными наружу ногами.

– Ну, пей же всю! – сказал Анатоль, подавая последний стакан Пьеру, – а то не пущу!

– Нет, не хочу, – сказал Пьер, отталкивая Анатоля, и подошел к окну.

Долохов держал за руку англичанина и ясно, отчетливо выговаривал условия пари, обращаясь преимущественно к Анатолю и Пьеру.

Долохов был человек среднего роста, курчавый и с светлыми, голубыми глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден. Линии этого рта были замечательно тонко изогнуты. В средине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю острым клином, и в углах образовывалось постоянно что то вроде двух улыбок, по одной с каждой стороны; и всё вместе, а особенно в соединении с твердым, наглым, умным взглядом, составляло впечатление такое, что нельзя было не заметить этого лица. Долохов был небогатый человек, без всяких связей. И несмотря на то, что Анатоль проживал десятки тысяч, Долохов жил с ним и успел себя поставить так, что Анатоль и все знавшие их уважали Долохова больше, чем Анатоля. Долохов играл во все игры и почти всегда выигрывал. Сколько бы он ни пил, он никогда не терял ясности головы. И Курагин, и Долохов в то время были знаменитостями в мире повес и кутил Петербурга.

Бутылка рому была принесена; раму, не пускавшую сесть на наружный откос окна, выламывали два лакея, видимо торопившиеся и робевшие от советов и криков окружавших господ.