Чима да Конельяно

| Чима да Конельяно | |

| Имя при рождении: |

Giovanni Batista Cima |

|---|---|

| Дата рождения: | |

| Место рождения: |

Конельяно, Италия |

| Дата смерти: |

1517/1518 |

| Место смерти: |

Конельяно |

| Жанр: |

на религиозную тему |

| Стиль: | |

Чи́ма да Конелья́но (Чима из Конельяно, итал. Cima da Conegliano, собственно, Джованни Батиста Чима, итал. Giovanni Batista Cima; род. ок. 1459 в Конельяно; умер там же в 1517 или 1518 году) — итальянский художник венецианской школы живописи эпохи Ренессанса.

Чи́ма да Конелья́но (Чима из Конельяно, итал. Cima da Conegliano, собственно, Джованни Батиста Чима, итал. Giovanni Batista Cima; род. ок. 1459 в Конельяно; умер там же в 1517 или 1518 году) — итальянский художник венецианской школы живописи эпохи Ренессанса.

Содержание

Биография

О Чиме да Конельяно сохранилось мало документальной информации, а Джорджо Вазари в своём многотомном труде, посвящённом итальянским живописцам и скульпторам, написал о нём всего один абзац. На протяжении столетий художник фигурировал просто как «ученик и имитатор Беллини», а оставленное им художественное наследие страдало от недостатка внимания и непонимания истинной роли его творчества в художественном процессе конца XV — нач. XVI века. Во второй половине XIX века с изысканиями Кавальказелле (1871) и Боттеона (1893) ситуация начала меняться. Был составлен первый каталог произведений художника, правда, слишком обширный, и в дальнейшем в значительной степени скорректированный. Работы Буркхардта, Бернсона, Вентури, Лонги, Колетти и других исследователей XX века постепенно раскрыли масштабы его творчества, и художник занял надлежащее место среди своих великих современников, в одном ряду с Джованни Беллини и Витторе Карпаччо.

Джованни Баттиста, известный как Чима из Конельяно, родился в семье успешного мастерового, и ничто не предвещало, что он станет выдающимся живописцем. Его отец был стригальщиком тканей (итал. сimatore — отсюда происходит прозвище художника — Чима, хотя итал. сima уже означает «вершина», «верхушка»; по сути стригальщики тканей не стригли, но брили их, чтобы ткань была равномерной толщины; со временем «Чима» из прозвища превратилось в фамилию).

Точная дата рождения мастера неизвестна. По всей вероятности он родился в 1459 или 1460 году. Эта дата выведена исследователями из того факта, что впервые его имя появляется в налоговом реестре в 1473 году (записан как «Johannes cimator»), а в Венецианской Республике обязанность отчитываться о налогах наступала с 14-и лет.

Достаток его семьи, вероятно, позволил Чиме получить хорошее образование, однако неизвестно у кого он обучался азам живописного мастерства. Первое его произведение, на котором есть дата — алтарная картина из церкви св. Варфоломея в Виченце (1489). Ряд исследователей видит в ней влияние Бартоломео Монтаньи, и это послужило основанием для предположения, что Чима начинал в его мастерской. С другой стороны в его ранних работах очевидно влияние Альвизе Виварини и Антонелло да Мессины, поэтому вопрос о его учителе остаётся открытым. Современные исследователи считают, что настоящей школой для него стало частое посещение мастерских Джованни Беллини и Альвизе Виварини, и участие в их работе.

Полагают, что в Венецию художник приехал и создал свою первую мастерскую уже в 1486 году (документы свидетельствуют, что в 1492 году он там фигурирует уже как резидент), но жил в Венеции не постоянно, часто уезжая либо к себе на родину в Конельяно, либо в иные места для исполнения заказов. В Конельяно он жил едва ли не каждое лето — именно летние пейзажи его родных мест украшают большинство произведений Чимы на религиозные темы.

После того, как Чима написал алтарную картину для ц. Сан Бартоломео в Виченце (1489, Виченца, Городской музей), он получил признание, как единственный художник Венеции равный Джованни Беллини. В 1490-х годах его слава выходит за пределы собственно Венеции, и распространяется на всей территории, принадлежащей Венецианской Республике. В 1495-1497 годах он получает заказ от Альберто Пио да Карпи («Оплакивание», Галерея Эстензе, Модена), а для церквей Пармы в разное время он написал три больших алтарных картины: для францисканской церкви Благовещения («Мадонна с младенцем и святыми Михаилом и апостолом Андреем» 1498-1500, Ныне в Национальной Пинакотеке, Парма), для капеллы Монтини в кафедральном соборе («Мадонна с младенцем на троне со святыми Иоанном Крестителем, Косьмой, Дамианом, Екатериной и Павлом», 1506-1508, ныне в Национальной пинакотеке, Парма), и для церкви Сан Квинтино («Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и Марией Магдалиной», ок. 1512, ныне в Лувре, Париж).

Достигнутый им творческий и коммерческий успех обеспечивал финансовые возможности, достаточные для того, чтобы снимать в Венеции дорогой «коттедж», стоимостью 20 золотых дукатов в год, и содержать обширную семью. После того, как умерла его первая жена Корона, оставившая художнику двоих сыновей — Пьетро и Рикардо, Чима женился вторично на Марии, которая была значительно моложе его (она пережила своего мужа на несколько десятков лет). Вторая жена подарила мастеру шестерых детей.

Арендованный художником дом находился во дворе официальной резиденции семейства Пископия Корнаро, неподалёку от ц. Св. Луки. Св. Лука считается покровителем живописцев; венецианская гильдия художников была приписана именно к этой церкви. Став членом гильдии Чима да Конельяно сыграл заметную роль в её делах, изменив в 1511 году слишком жёсткие правила, предписанные её художникам.

В конце XV — нач. XVI века лидером на венецианском художественном рынке была мастерская, принадлежавшая клану Джованни Беллини; именно он получал самые престижные заказы. В 1490-х годах на протяжении нескольких лет маэстро Беллини был занят грандиозным проектом украшения Зала Большого Совета во Дворце Дожей (эти картины впоследствии погибли во время пожара), оставив на время своё основное занятие — создание алтарных картин для церквей. Другой выдающийся семейный клан — Карпаччо в это время занимался созданием больших нарративных живописных циклов. Чима да Конельяно в полной мере воспользовался сложившейся ситуацией, «перехватив» церковные заказы и написав в Венеции целый ряд превосходных алтарных картин. И даже когда Беллини вновь обратился к церковной живописи, создав алтарную картину для ц. Сан Дзаккария (1505), репутация Чимы да Конельяно в клерикальных кругах была уже столь прочной, что это никак не повлияло на его положение.

В 1500 годах Чима стал одним из самых уважаемых художников Венеции, встав в один ряд с ведущими мастерами и заведя среди них многочисленные знакомства. В городе, где доминировали и определяли местный художественный рынок артистические династии, вроде Виварини или Беллини, это был большой успех. В первое десятилетие XVI века к искусству Чимы вынужден был обратиться Витторе Карпаччо, который к этому времени испытывал творческий спад. Лоренцо Лотто также испытал влияние искусства Чимы; предполагают, что исполненный им в 1507 году алтарь для ц. Санта Кристина в Тревизо написан под впечатлением от произведений Чимы да Конельяно. По мнению ряда исследователей, даже Альбрехт Дюрер, который во время посещения Венеции в 1506 году написал картину «Христос среди книжников» (ныне в собрании Тиссена Борнемисца, Мадрид), не избежал обаяния его искусства, так как находился под впечатлением от произведения Чимы на эту же тему («Христос среди книжников», Национальный музей, Варшава). Ещё одним мастером, с которым Чима да Конельяно определённо сотрудничал, был молодой Джорджоне — в работах обоих живописцев эксперты видят явные следы взаимовлияния.

Между 1500 и 1515 годами Чима да Конельяно неоднократно посещал Эмилию — Парму, Болонью и Карпи, где работал над алтарными картинами. Историки искусства отмечают, что произведения, созданные им в провинции, обладают столь же высокими живописными качествами, что и его столичные работы.

В августе 1516 года он приехал в Конельяно для получения платы за алтарную картину, написанную им для монастыря бенедиктинок Санта Мария Матер Домини, и этим же месяцем (19 августа 1516 года) датировано его последнее завещание. Неизвестно, что послужило причиной составления завещания. Возможно, к этому времени художник уже был тяжело болен. Точная дата его кончины так и осталась неизвестной. Он был похоронен 3 сентября 1517 или 1518 года (цифры не сохранились) во францисканской церкви в Конельяно.

Творчество

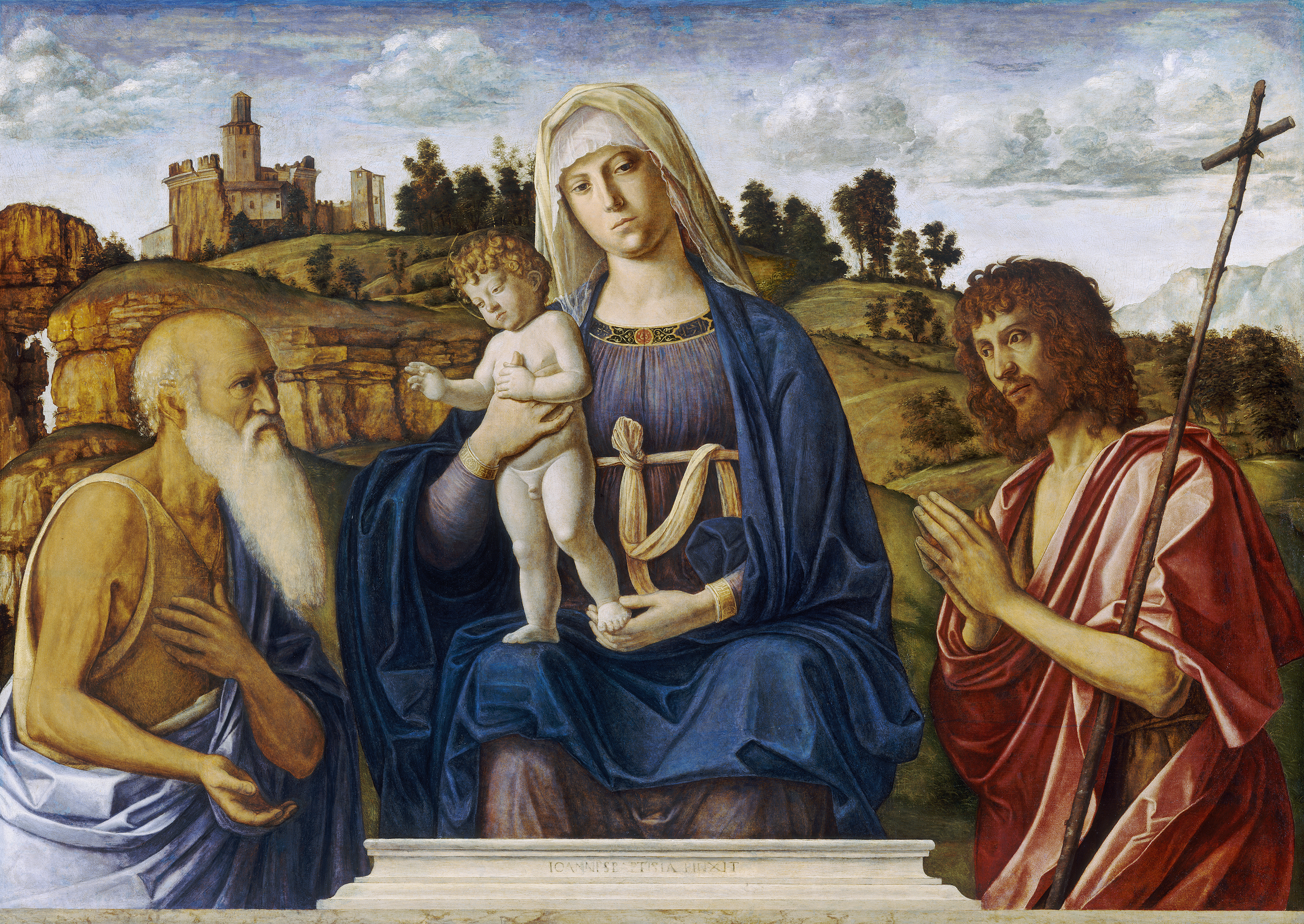

Чима да Конельяно остался в истории искусства как выдающийся мастер больших религиозных картин, украшавших церковные алтари. Святых он, как правило, размещал на фоне обширных, залитых солнцем пейзажей, с далекими замками на возвышенностях. Исследователи считают, что художник воплощал в картинах виды холмов, у подножья которых разместилось его родное поселение Конельяно, но не фотографически точно, а внося свою фантазию. Он создал новую модель взаимоотношения персонажей и пейзажа. Пейзаж на лучших его картинах не просто фон, на котором разворачивается священное действо, но самостоятельный субъект, в большой мере формирующий и определяющий драматургию картины. Эти особенности произведений Чимы придали новое дыхание эволюции пейзажной живописи и нашли продолжение и развитие в работах Джорджоне и Доссо Досси. Начиная с исследований Б. Бернсона (1919) все историки искусства утверждают, что никто до Чимы не мог передать наполненную светом серебристую атмосферу Венето с такой поэзией.

Художник в основном писал маслом, используя яркие и светлые тона; в свои картины он вносил элементы асимметрии, применял особые блики для передачи света и включал в пейзажи фона загадочные архитектурные сооружения. Его картины полны скрытых религиозных посылов, разгадкой которых заняты современные исследователи.

Начав с уроков, почерпнутых в картинах Антонелло да Мессины и Джованни Беллини, Чима да Конельяно создал индивидуальный стиль, получивший в его время такую широкую известность, что Альбрехт Дюрер счёл необходимым посетить мастера во время своей поездки в Венецию. Искусство Чимы в большой мере сказалось на творчестве художников следующего поколения — Лоренцо Лотто, Себастьяно дель Пьомбо и Тициана, которые находили в его композициях источник для вдохновения. Отзвуки живописи Чимы обнаруживаются и у Джорджоне, несмотря на то, что сегодня уже не считают, что тот был его учеником, как полагали ранее. Исторически, Чима да Конельяно был важной точкой пересечения и взаимодействия идей разных поколений художников, составивших «золотой век» венецианской живописи.

Произведения

В современном каталоге Чимы да Конельяно содержится более 150 произведений. Часть из них имеет подпись автора и дату создания, часть приписана на основании сохранившихся свидетельств и архивных документов, часть атрибутирована на основании сравнительного анализа. Это достаточно обширное художественное наследие можно поделить на тематические разделы, поскольку религиозные сюжеты в XV—XVI веках были по большей части стандартными, и автор возвращался к какой-либо теме или типу картины неоднократно.

Полиптихи и триптихи

С именем Чимы да Конельяно связывают четыре полностью сохранившихся полиптиха и два триптиха. Третий триптих «Св. Екатерина Александрийская, св. Себастьян и св. Рох» существует в разобранном виде (святые Рох и Себастьян — в Музее изящных искусств, Страсбург; св. Екатерина и навершие в виде Мадонны с младенцем и святыми — в коллекции Уоллес, Лондон).

С именем Чимы да Конельяно связывают четыре полностью сохранившихся полиптиха и два триптиха. Третий триптих «Св. Екатерина Александрийская, св. Себастьян и св. Рох» существует в разобранном виде (святые Рох и Себастьян — в Музее изящных искусств, Страсбург; св. Екатерина и навершие в виде Мадонны с младенцем и святыми — в коллекции Уоллес, Лондон).

- 1. «Полиптих из Олеры». Был создан в 1486—1488 годах для приходской церкви Сан Бартоломео в городке Олера, пров. Бергамо. Полиптих посвящён апостолу Варфоломею, покровителю прихода, поэтому в центре композиции находится скульптура, изображающая этого святого. Чима да Конельяно написал 9 картин, окружающих скульптуру: вверху — Мадонну с младенцем; в среднем регистре — святых Екатерину Александрийскую, Иеронима, Франциска Ассизского и Лючию. В нижнем регистре святых Себастьяна, апостола Петра, Иоанна Крестителя и Роха.

- 2. «Полиптих из Мильонико». Был создан в 1499 году, однако, занял своё место в церкви Санта Мария Маджоре в Мильонико, небольшом городке в пров. Матера, лишь в 1598 году, когда его приобрёл местный протоирей дон Маркантонио Маццоне. Имеет подпись «написал Джованни Баттиста» (IOANES / BAPTISTA / P(INXIT). Полиптих состоит из 18 панелей. Центральная панель — Мадонна с младенцем. В верхнем регистре: «Муж скорбей» и «Благовещение». В среднем регистре: св. Клара, св. Людовик Тулузский, св. Бернардин и св. Екатерина Александрийская. В нижнем регистре: св. Франциск, св. Иероним, апостол Пётр и св. Антоний Падуанский. На картинах пределлы изображены францисканские святые-мученики, погибшие от руки сарацинов.

- 3. «Полиптих Иоанна Крестителя». Был заказан общиной Сан Фиор для церкви Сан Джованни Баттиста в начале XVI века и исполнен Чимой, предположительно, в 1504-1509 годах. Состоит из 8 панелей. В центре — Иоанн Креститель. В верхнем регистре: «Святые Пётр и Лаврентий», «Святые Вендемиалий и Флорентий». В нижнем регистре: «Святые Варфоломей и Урбан», «Святые Власий Севастийский и Иустина Падуанская». На картинах пределы изображены три сюжета из жития Иоанна Крестителя: «Проповедь Иоанна Крестителя», «Подношение Саломее главы Иоанна Крестителя», «Усекновение главы Иоанна Крестителя».

- 4. «Полиптих из церкви Св. Анны в Копере». Был расписан художником в 1513-1515 годах по заказу францисканских монахов из монастыря св. Анны в Копере (Истрия). В 1947 году был разобран и перевезён в Италию. Сегодня выставлен в Палаццо Дукале в Мантуе. Состоит из 10 деревянных панелей, расписанных маслом. В центре — «Мадонна с младенцем на троне». В верхнем регистре — «Благословляющий Христос со святыми Петром и Андреем». В среднем регистре: св. Клара, св. Франциск, св. Иероним и св. Назарий. В нижнем регистре: св. Магдалина, св. Анна, св. Иоаким и св. Екатерина.

- 5. «Триптих из Наволе». Был создан около 1510 года для церкви прихода Наволе в городке Горго аль Монтикано. На центральной панели — «Св. Мартин отдаёт свой плащ нищему»; на правой панели — св. Пётр, на левой — Иоанн Креститель. Сегодня триптих хранится в Окружном музее священного искусства «Альбино Лючиани» в г. Витторио Венето.

- 6. Триптих «Мадонна с младенцем и святыми». Был создан ок. 1510-11 годов, сегодня хранится в Музее изящных искусств г. Кан (Франция). Центральная панель — Мадонна с младенцем на троне; на правой панели — св. Иаков, на левой — св. Георгий.

Кроме полностью сохранившихся многочастных алтарных картин в мировых коллекциях находится целый ряд изображений святых, которые являются фрагментами расформированных полиптихов, созданных Чимой.

- Miglionico polittico1.jpg

2. Полиптих из Мильонико

- San Fior - Polittico di San Giovanni Battista - Cima da Conegliano.jpg

3. Полиптих Иоанна Крестителя

- Cima da Conegliano, Trittico di Navolè.jpg

5. Триптих из Наволе

- Cima da Canegliano, VIERGE A L'ENFANT ENTRE SAINT GEORGES ET SAINT JACQUES, Caen ; musée des beaux-arts.jpg

6. Триптих "Мадонна с младенцем и святыми".

- Cima da Conegliano, San Sebastiano, The National Gallery London.jpg

Св. Себастьян. Фрагмент полиптиха. ок. 1500г., Национальная галерея, Лондон

- Cima da Conegliano. Santa Clara, Gerolamo, Nicola e Orsola. 1500-1510, Pinacoteca Brera, Milano.jpg

Святые Клара, Иероним, Николай и Урсула. 1500-1510, Фрагмент полиптиха. Галерея Брера, Милан.

Мадонны с младенцем

До наших дней дошло около пятидесяти изображений «Мадонны с младенцем», которые, так или иначе, приписывают кисти Чимы да Конельяно. По сообщениям историков, в начале XVI века в Венеции едва ли не в каждом зажиточном доме была такая «Мадонна», созданная Чимой, то есть, производство этих изображений было поставлено художником на коммерческий поток. Некоторые из них в точности повторяют одни и те же позы Богоматери и младенца, разнообразие вносится только в пейзаж и форму облаков. Тем не менее, большинству этих картин присуще высокое живописное качество. Чима взял за образец миловидных мадонн Беллини, придал их ликам классический, почти античный вид и размещал их на фоне открытого пространства с далёким пейзажем.

- WLA lacma Madonna and Child in a Landscape.jpg

Музей искусства округа Лос Анджелес

- Cima da Conegliano, Madonna col Bambino Louvre.jpg

Лувр, Париж

- Cima da conegliano, madonna col bambino, hermitage.jpg

Эрмитаж, Санкт Петербург

- Cima da Conegliano, Madonna col Bambino, Museum of Fine Arts, San Francisco.jpg

Музей изящных искусств, Сан Франциско

- Cima da Conegliano, The Virgin and Child, 53.3 x 43.8 cm, NG London.jpg

Национальная галерея, Лондон

- Cima da Conegliano, Madonna con il Bambino, Bologna, Pinacoteca Nazionale.jpg

Национальная пинакотека, Болонья

- Cima da Conegliano, Madonna col Bambino e i Santi Francesco e Giovanni Battista, Fine XV inizio XVI secolo, Olio su tavola, Olio su tavola, 71,7 x 84 cm, Coll Cini Venezia.jpg

Коллекция Витторио Чини, Венеция

- Cima da Conegliano, The Virgin and Child, 64.8 x 52.1 cm , NG London.jpg

Национальная галерея, Лондон

Одночастные алтарные картины.

В конце XV века в Венеции распространились мода на алтарные картины арочной формы. Они монтировались в нише, исполненной в виде арки, украшенной колоннами или пилястрами, которую специально строили в стене. Чима да Конельяно исполнил целую серию подобных работ для венецианских церквей. Набор святых в этих картинах дополнительно оговаривался с заказчиком, своим присутствием они должны были манифестировать конкретную смысловую составляющую картины — по какому поводу и что конкретно символизирует в картине каждый из святых. Подобным же образом не случайными были все предметы и элементы пейзажа, они тоже несли свой символический смысл. В построениях этих картин Чима да Конельяно определённо опирался на опыт Джованни Беллини, однако, в лучших работах он ушёл вперёд, введя ассиметричный пейзаж с античными руинами («Мадонна с младенцем, Архангелом Михаилом и св. Андреем», Парма, Национальная галерея), в известной степени предопределив развитие пейзажа в XVI веке. Сохранились также его алтарные картины, созданные, судя по размерам, не для церквей, а для домашних алтарей богатых горожан.

Зачастую темой этих работ был популярный в эпоху Ренессанса сюжет, получивший название «Святое собеседование», но существует и ряд алтарных картин с сюжетами, позаимствованными из Евангелий, такими, например, как «Неверие Фомы» или «Оплакивание Христа».

- Cima da Conegliano - San Giovanni Battista tra i Santi Pietro, Marco, Girolamo e Paolo.jpg

Иоанн Креститель со святыми Петром, Марком, Иеронимом и Павлом. 1491-2г, ц. Мадонна дель Орто, Венеция

- Cima da conegliano, battesimo di cristo.jpg

Крещение Христа, 1493-4г, ц. Сан Джованни в Брагоре, Венеция

- Cima da conegliano, madonna dell'arancio.jpg

"Мадонна апельсинового дерева" (Мадонна с младенцем, св. Иеронимом и св. Людовиком Тулузским. 1497-8г, Галерея Академии, Венеция

- Cima da conegliano, madonna in trono con santi, parma.jpg

Мадонна с младенцем и святыми, 1498-1500г, Национальная пинакотека, Парма

- Cima da Conegliano - Enthroned Madonna with Child and SS Peter, Romualdus, Benedict and Paul - Google Art Project.jpg

Мадонна с младенцем, святыми Петром, Ромуальдом, Бенедиктом и Павлом. 1504г, Гос. Музеи, Берлин

- Cima da conegliano, san pietro martire e santi 01.jpg

Св. Пётр-мученик со св. Николаем и св. Бенедиктом. 1505-6г, Галерея Брера, Милан

Поясные «Святые собеседования»

Эти картины, на которых изображалась Мадонна с младенцем в окружении святых-покровителей, своим молчаливым видом подчеркивающих атмосферу сакрального таинства, обычно писались для домов богатых горожан. Традиция такого типа картин шла от Доменико Венециано и Бартоломео Виварини, но была развита Джованни Беллини и Чимой да Конельяно.

Эти картины, на которых изображалась Мадонна с младенцем в окружении святых-покровителей, своим молчаливым видом подчеркивающих атмосферу сакрального таинства, обычно писались для домов богатых горожан. Традиция такого типа картин шла от Доменико Венециано и Бартоломео Виварини, но была развита Джованни Беллини и Чимой да Конельяно.

- Madonna and Child with Saints Francis and Clare, Metropolitan Museum New York City.jpg

Мадонна с младенцем, св. Франциском и св. Кларой. 1492-1495, Музей Метрополитен, Нью-Йорк

- Cima da Conegliano, Madonna col Bambino tra S. Geremia e Maria Maddalena. ca. 1495.JPG

Мадонна с младенцем, св. Иеронимом и Марией Магдалиной, ок. 1495, Старая пинакотека, Мюнхен

- Cima da Conegliano, Madonna col Bambino tra due santi.jpg

Мадонна с младенцем, св. Урсулой и св. Франциском. ок. 1495, Коллекция живописи Нивагаард, Нива, Дания.

- Cima da Conegliano, Madonna col Bambino tra i santi Giovanni evangelista e Nicola di Bari.JPG

Мадонна с младенцем, Иоанном Богословом и св. Николаем Барийским, 1513-1518г. Национальная галерея. Лондон

- Cima da Conegliano, Madonna col Bambino e santi.jpg

Мадонна с младенцем, святыми и донаторами. ок. 1515г, Музей искусства, Кливленд

- Virgin and Child with St. Catherine and St. John the Baptist - The Morgan Library NYC.jpg

Мадонна с младенцем, св. Екатериной и Иоанном Крестителем. ок. 1515, Библиотека Моргана, Нью-Йорк

Отдельные библейские сюжеты

Сохранился ряд работ Чимы, в которых он даёт свою интерпретацию библейских и евангельских сюжетов: «Давид с головой Голиафа», «Ангел и Товий», «Введение Марии во храм», «Благовещение», «Отдых на пути в Египет», «Христос среди книжников», «Снятие с креста», «Оплакивание», и т. д. В этих добротных работах художник не придумывает неожиданных решений, но опирается на предшествующую изобразительную традицию. Например, сцену «Введения Марии во храм» (Дрезден, Галерея) он изобразил, повторив схему, придуманную Витторе Карпаччо. Но в 1502 году уже сам Карпаччо в своей работе «Призвание апостола Матфея» (Скуола ди Сан Джорджо дельи Скьявони, Венеция) копирует композицию Чимы да Конельяно «Излечение Аниана апостолом Марком» (1499г., Государственные музеи, Берлин), которая была одной из четырёх в серии картин, посвящённых покровителю Венеции св. Марку, написанных разными художниками. К лучшим произведениям в этом разделе относят «Благовещение» из Государственного Эрмитажа, Санкт Петербург: в подтверждение высочайшего качества своей работы, мастер внизу листка с надписью (картеллино) нарисовал муху, что считают намёком на легенду о древнегреческом художнике Апеллесе, соперник которого в отчаянии выбросил кисть, после того, как Апеллес безукоризненно изобразил муху.

Сохранился ряд работ Чимы, в которых он даёт свою интерпретацию библейских и евангельских сюжетов: «Давид с головой Голиафа», «Ангел и Товий», «Введение Марии во храм», «Благовещение», «Отдых на пути в Египет», «Христос среди книжников», «Снятие с креста», «Оплакивание», и т. д. В этих добротных работах художник не придумывает неожиданных решений, но опирается на предшествующую изобразительную традицию. Например, сцену «Введения Марии во храм» (Дрезден, Галерея) он изобразил, повторив схему, придуманную Витторе Карпаччо. Но в 1502 году уже сам Карпаччо в своей работе «Призвание апостола Матфея» (Скуола ди Сан Джорджо дельи Скьявони, Венеция) копирует композицию Чимы да Конельяно «Излечение Аниана апостолом Марком» (1499г., Государственные музеи, Берлин), которая была одной из четырёх в серии картин, посвящённых покровителю Венеции св. Марку, написанных разными художниками. К лучшим произведениям в этом разделе относят «Благовещение» из Государственного Эрмитажа, Санкт Петербург: в подтверждение высочайшего качества своей работы, мастер внизу листка с надписью (картеллино) нарисовал муху, что считают намёком на легенду о древнегреческом художнике Апеллесе, соперник которого в отчаянии выбросил кисть, после того, как Апеллес безукоризненно изобразил муху.

- Cima da conegliano, guarigione di anania.jpg

Излечение Аниана апостолом Марком. 1498г, Государственные музеи, Берлин

- Cima da Conegliano, Compianto sul Cristo morto, Galleria Estense, Modena.jpg

Оплакивание Христа. ок. 1495-1497, Галерея Эстензе, Модена

- Cima da conegliano, presentazione della vergine.jpg

Введение Марии во храм., 1496-1497, Дрезденская галерея.

- Cima da Conegliano, L'arcangelo Raffaele e Tobiolo tra i santi Giacomo e Nicolò, 162x178 cm Venezia, Gallerie dell'Accademia.jpeg

Архангел Рафаил и Товий со св. Иаковом и св. Николаем. Галерея Академии, Венеция

- Cima da Conegliano - Gionata e david con la testa di Golia.jpg

Ионафан и Давид с головой Голиафа. 1505-1510, Национальная галерея, Лондон

- Accademia Cima Leone di San Marco.jpg

Лев св. Марка с Иоанном Крестителем, Иоанном Богословом, Марией Магдалиной и св. Иеронимом. 1506-1508, Галерея Академии, Венеция

Святой Иероним.

Св. Иероним был переводчиком Библии на латынь и почитается в христианстве как символ высочайшего интеллекта. Именно эта особенность импонировала тем художникам Ренессанса, которые не были чужды книжной мудрости и философскому взгляду на жизнь: они изображали его с книгами в келье, или истово молящимся Богу. Чима да Конельяно неоднократно обращался к теме святого Иеронима, однако, судя по всему, эта тема привлекала его прежде всего возможностью поупражняться в изображении обширного величественного пейзажа.

- Cima da conegliano, san girolamo.jpg

Св. Иероним. 1500-1505г, Национальная галерея искусства, Вашингтон

- Cima da Conegliano, San Girolamo penitente nel deserto, Budapest.jpg

Св. Иероним. ок. 1495г, Музей изящных искусств, Будапешт

- Cima da Conegliano, San Girolamo nel deserto, Pinacoteca di Brera.jpg

Св. Иероним. ок. 1495г, Галерея Брера, Милан

- Cima da Conegliano, San Girolamo, Hermitage, San Pietroburgo.jpg

Св. Иероним. ок. 1500г, Государственный Эрмитаж, Санкт Петербург

Мифология

Несмотря на то, что основной корпус работ художника составляют произведения с религиозной тематикой, принадлежность Чимы да Конельяно гуманистической культуре Венеции ни у кого не вызывает сомнений. Известно, что он принадлежал кругу друзей Альдо Мануцио, выдающегося гуманиста и издателя, друга Пико делла Мирандолы. В картинах для церковных алтарей Чимы да Конельяно ощущается влияние греко-римской классики (в частности, лица святых и повороты голов в три четверти напоминают греческие мраморные рельефы). Сохранились также его произведения на темы античной мифологии, однако, это в основном небольшие работы, которые раньше украшали сундуки-кассоне или какие-то иные предметы домашнего обихода.

Несмотря на то, что основной корпус работ художника составляют произведения с религиозной тематикой, принадлежность Чимы да Конельяно гуманистической культуре Венеции ни у кого не вызывает сомнений. Известно, что он принадлежал кругу друзей Альдо Мануцио, выдающегося гуманиста и издателя, друга Пико делла Мирандолы. В картинах для церковных алтарей Чимы да Конельяно ощущается влияние греко-римской классики (в частности, лица святых и повороты голов в три четверти напоминают греческие мраморные рельефы). Сохранились также его произведения на темы античной мифологии, однако, это в основном небольшие работы, которые раньше украшали сундуки-кассоне или какие-то иные предметы домашнего обихода.

- Cima da Conegliano, The Judgement of Midas. The Musical Contest between Apollo and Marsyas, Statens Museum for Kunst.jpg

Суд Мидаса, Государственный музей искусства, Копенгаген.

- Satiro, Philadelphia Museum of Art.jpg

Сатиры. Музей искусства, Филадельфия.

- Cima da Canegliano, Baccante.jpg

Участник вакханалии. Музей искусства, Филадельфия.

- Giudizio di Mida, Cima da Conegliano.jpg

Суд Мидаса. Национальная галерея, Парма.

Библиография.

- J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, A history of painting in North Italy [1871], a cura di T. Borenius, London 1912

- V. Botteon, A. Aliprandi, Intorno alla vita e alie opere di Giovanni Battista Cima Conegliano 1893 (rec. di G. Gronau, in Repertorium für Kunstwissenschaft. XVII [1894], pp. 459-466)

- R. Burckhardt, Cima da Conegliano, Leipzig 1905

- L. Venturi, Le origini della pittura veneziana, Venezia 1907, pp. 260 s.

- A. Venturi, Storia dell'arte ital., VII, 4, Milano 1915, pp. 500-551

- B. Berenson, Dipinti veneziani in America, Milano-Roma 1919, pp. 178-200

- R. Van Marle, The development of the Ital. schools of painting, XVII, The Hague 1935, p. 408

- R. Longhi, Fiatico per cinque secoli di pitt. venez., Firenze 1946

- L. Coletti, Cima da Conegliano, Venezia 1959

- L. Menegazzi. Cima da Conegliano (catal.), Venezia 1962 (rec. alla mostra: R. Pallucchini, in Arte veneta, XVI[1962], pp. 221-228

- R. Marini, in Emporium, CXXXVII[1963], pp. 147-158); Omaggio. a Giovanni Battista Cima da Conegliano, in La Provincia di Treviso, V(1962), n., 4-5

- I. Kuehnel-Kunze, Ein Frühwerk Cimas, in Arte veneta, XVII (1963), pp. 27-34

- L. Menegazzi, DiG. Cima e di Silvestro Arnosti da Ceneda, ibid., XVIII (1964), pp. 168-170

- D. Redig de Campos, Une Vierge italo-byzantine de Cima da Conegliano, in Mélanges E. Tisserant, III, Cittàdel Vaticano 1964, pp. 245-249

- F. Heinemann, Ein unbekanntes Werk des Cima da Conegliano, in Arte veneta, XX (1966), p. 236

- B. B. Fredericksen-F. Zeri,Census of pre-nineteenth-cent. Ital. paintings in North American public collections, Cambridge, Mass., 1972, p. 53

- G. Poschat, Figur und Landschaft..., Berlin-New York 1973, ad Indicem;Ch. Wright, OldMaster Paintings in Britain, London 1978, pp. 37, s.

- Peinture italienne, Avignon, Musée du Petit Palais (catal.), a cura di M. Laclotte-E. Mognetti, Paris 1977, n. 54 e fig.

- P. Humphrey, Cima da Conegliano at S. Bartolomeo in Vicenza, in Arte veneta, XXXI(1977), pp. 176 ss.

- P. Humphrey, Cima da Conegliano and Alberto Pio, in Paragone, XXIX(1978), 341, pp. 86-97

- P. Humfrey, Cima da Conegliano a Parma, in “Saggi e Memorie di storia dell’arte”, XIII, 1982, pp. 33-46, 131-141.

- P. Humfrey, Cima da Conegliano, Cambridge, 1983

- P. Humfrey, Alberto III Pio e il ‘Compianto sul Cristo morto’ di Cima da Conegliano, in “Quadri rinomatissimi. Il collezionismo dei Pio di Savoia”, a cura di J. Bentini, Modena, pp. 53-60. 1994

- C. Schmidt Arcangeli, Cima da Conegliano e Vincenzo Catena pittori veneti a Carpi, in La pittura veneta negli stati estensi, a cura di J. Bentini, S. Marinelli, A. Mazza, Verona, pp. 97-116.1996

- Galleria Nazionale di Parma, I. Catalogo delle opere dall’antico al Cinquecento, a cura di L. Fornari Schianchi, Parma, 1997

- Venice, Art and Architecture. Ed. By Giandomenico Romanelli, vol.I, Konemann, 1997, pp. 284-288, 299

- A.Gentili, G. Romanelli, Ph. Rylands, G.N. Scire, Paintings in Venice, Bulfinch Press, 2002, pp. 150-157

- Emilia e Marche nel Rinascimento. L’Identità visiva della ‘periferia’, a cura di G. Periti, Azzano San Paolo (Bergamo, 2005)

- Parma. Grazia e affetti, natura e artificio. Protagonisti dell’arte da Correggio a Lanfranco, catalogo della mostra (Tokio, 2007), a cura di M. Takanashi, Tokio.

- Cima da Conegliano. Poeta del paesaggio, catalogo della mostra (Conegliano, 2010), a cura di G.C.F. Villa, Venezia, 2010

- - P. Humfrey, Cima e la pala d’altare, in Cima ..., pp. 33-41.

- - M. Binotto, La pittura mitologica di Cima da Conegliano, in Cima ..., pp. 51- 61.

- - G. Poldi, Il metodo della luce. Cima tra pigmenti e colore, in Cima …, pp. 79- 89.

- - M. Barausse, Giovanni Battista da Conegliano. La vita, le opere attraverso i documenti, in Cima…, pp. 231-251.

- Cima da Conegliano. Maître de la Renaissance Venitienne, catalogo della mostra (Paris, 2012), a cura di G.C.F. Villa, Paris, 2012

Напишите отзыв о статье "Чима да Конельяно"

Отрывок, характеризующий Чима да Конельяно

Уже петухи пели, когда они дошли до Можайска и стали подниматься на крутую городскую гору. Пьер шел вместе с солдатами, совершенно забыв, что его постоялый двор был внизу под горою и что он уже прошел его. Он бы не вспомнил этого (в таком он находился состоянии потерянности), ежели бы с ним не столкнулся на половине горы его берейтор, ходивший его отыскивать по городу и возвращавшийся назад к своему постоялому двору. Берейтор узнал Пьера по его шляпе, белевшей в темноте.– Ваше сиятельство, – проговорил он, – а уж мы отчаялись. Что ж вы пешком? Куда же вы, пожалуйте!

– Ах да, – сказал Пьер.

Солдаты приостановились.

– Ну что, нашел своих? – сказал один из них.

– Ну, прощавай! Петр Кириллович, кажись? Прощавай, Петр Кириллович! – сказали другие голоса.

– Прощайте, – сказал Пьер и направился с своим берейтором к постоялому двору.

«Надо дать им!» – подумал Пьер, взявшись за карман. – «Нет, не надо», – сказал ему какой то голос.

В горницах постоялого двора не было места: все были заняты. Пьер прошел на двор и, укрывшись с головой, лег в свою коляску.

Едва Пьер прилег головой на подушку, как он почувствовал, что засыпает; но вдруг с ясностью почти действительности послышались бум, бум, бум выстрелов, послышались стоны, крики, шлепанье снарядов, запахло кровью и порохом, и чувство ужаса, страха смерти охватило его. Он испуганно открыл глаза и поднял голову из под шинели. Все было тихо на дворе. Только в воротах, разговаривая с дворником и шлепая по грязи, шел какой то денщик. Над головой Пьера, под темной изнанкой тесового навеса, встрепенулись голубки от движения, которое он сделал, приподнимаясь. По всему двору был разлит мирный, радостный для Пьера в эту минуту, крепкий запах постоялого двора, запах сена, навоза и дегтя. Между двумя черными навесами виднелось чистое звездное небо.

«Слава богу, что этого нет больше, – подумал Пьер, опять закрываясь с головой. – О, как ужасен страх и как позорно я отдался ему! А они… они все время, до конца были тверды, спокойны… – подумал он. Они в понятии Пьера были солдаты – те, которые были на батарее, и те, которые кормили его, и те, которые молились на икону. Они – эти странные, неведомые ему доселе они, ясно и резко отделялись в его мысли от всех других людей.

«Солдатом быть, просто солдатом! – думал Пьер, засыпая. – Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека? Одно время я мог быть этим. Я мог бежать от отца, как я хотел. Я мог еще после дуэли с Долоховым быть послан солдатом». И в воображении Пьера мелькнул обед в клубе, на котором он вызвал Долохова, и благодетель в Торжке. И вот Пьеру представляется торжественная столовая ложа. Ложа эта происходит в Английском клубе. И кто то знакомый, близкий, дорогой, сидит в конце стола. Да это он! Это благодетель. «Да ведь он умер? – подумал Пьер. – Да, умер; но я не знал, что он жив. И как мне жаль, что он умер, и как я рад, что он жив опять!» С одной стороны стола сидели Анатоль, Долохов, Несвицкий, Денисов и другие такие же (категория этих людей так же ясно была во сне определена в душе Пьера, как и категория тех людей, которых он называл они), и эти люди, Анатоль, Долохов громко кричали, пели; но из за их крика слышен был голос благодетеля, неумолкаемо говоривший, и звук его слов был так же значителен и непрерывен, как гул поля сраженья, но он был приятен и утешителен. Пьер не понимал того, что говорил благодетель, но он знал (категория мыслей так же ясна была во сне), что благодетель говорил о добре, о возможности быть тем, чем были они. И они со всех сторон, с своими простыми, добрыми, твердыми лицами, окружали благодетеля. Но они хотя и были добры, они не смотрели на Пьера, не знали его. Пьер захотел обратить на себя их внимание и сказать. Он привстал, но в то же мгновенье ноги его похолодели и обнажились.

Ему стало стыдно, и он рукой закрыл свои ноги, с которых действительно свалилась шинель. На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и увидал те же навесы, столбы, двор, но все это было теперь синевато, светло и подернуто блестками росы или мороза.

«Рассветает, – подумал Пьер. – Но это не то. Мне надо дослушать и понять слова благодетеля». Он опять укрылся шинелью, но ни столовой ложи, ни благодетеля уже не было. Были только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, которые кто то говорил или сам передумывал Пьер.

Пьер, вспоминая потом эти мысли, несмотря на то, что они были вызваны впечатлениями этого дня, был убежден, что кто то вне его говорил их ему. Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии так думать и выражать свои мысли.

«Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам бога, – говорил голос. – Простота есть покорность богу; от него не уйдешь. И они просты. Они, не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а несказанное – золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? – сказал себе Пьер. – Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли – вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо! – с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос.

– Да, сопрягать надо, пора сопрягать.

– Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, – повторил какой то голос, – запрягать надо, пора запрягать…

Это был голос берейтора, будившего Пьера. Солнце било прямо в лицо Пьера. Он взглянул на грязный постоялый двор, в середине которого у колодца солдаты поили худых лошадей, из которого в ворота выезжали подводы. Пьер с отвращением отвернулся и, закрыв глаза, поспешно повалился опять на сиденье коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого видеть и понимать, я хочу понять то, что открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все понял бы. Да что же мне делать? Сопрягать, но как сопрягать всё?» И Пьер с ужасом почувствовал, что все значение того, что он видел и думал во сне, было разрушено.

Берейтор, кучер и дворник рассказывали Пьеру, что приезжал офицер с известием, что французы подвинулись под Можайск и что наши уходят.

Пьер встал и, велев закладывать и догонять себя, пошел пешком через город.

Войска выходили и оставляли около десяти тысяч раненых. Раненые эти виднелись в дворах и в окнах домов и толпились на улицах. На улицах около телег, которые должны были увозить раненых, слышны были крики, ругательства и удары. Пьер отдал догнавшую его коляску знакомому раненому генералу и с ним вместе поехал до Москвы. Доро гой Пьер узнал про смерть своего шурина и про смерть князя Андрея.

Х

30 го числа Пьер вернулся в Москву. Почти у заставы ему встретился адъютант графа Растопчина.

– А мы вас везде ищем, – сказал адъютант. – Графу вас непременно нужно видеть. Он просит вас сейчас же приехать к нему по очень важному делу.

Пьер, не заезжая домой, взял извозчика и поехал к главнокомандующему.

Граф Растопчин только в это утро приехал в город с своей загородной дачи в Сокольниках. Прихожая и приемная в доме графа были полны чиновников, явившихся по требованию его или за приказаниями. Васильчиков и Платов уже виделись с графом и объяснили ему, что защищать Москву невозможно и что она будет сдана. Известия эти хотя и скрывались от жителей, но чиновники, начальники различных управлений знали, что Москва будет в руках неприятеля, так же, как и знал это граф Растопчин; и все они, чтобы сложить с себя ответственность, пришли к главнокомандующему с вопросами, как им поступать с вверенными им частями.

В то время как Пьер входил в приемную, курьер, приезжавший из армии, выходил от графа.

Курьер безнадежно махнул рукой на вопросы, с которыми обратились к нему, и прошел через залу.

Дожидаясь в приемной, Пьер усталыми глазами оглядывал различных, старых и молодых, военных и статских, важных и неважных чиновников, бывших в комнате. Все казались недовольными и беспокойными. Пьер подошел к одной группе чиновников, в которой один был его знакомый. Поздоровавшись с Пьером, они продолжали свой разговор.

– Как выслать да опять вернуть, беды не будет; а в таком положении ни за что нельзя отвечать.

– Да ведь вот, он пишет, – говорил другой, указывая на печатную бумагу, которую он держал в руке.

– Это другое дело. Для народа это нужно, – сказал первый.

– Что это? – спросил Пьер.

– А вот новая афиша.

Пьер взял ее в руки и стал читать:

«Светлейший князь, чтобы скорей соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему отправлено отсюда сорок восемь пушек с снарядами, и светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли: дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских и деревенских. Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного. Завтра, после обеда, я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь, к раненым. Там воду освятим: они скорее выздоровеют; и я теперь здоров: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба».

– А мне говорили военные люди, – сказал Пьер, – что в городе никак нельзя сражаться и что позиция…

– Ну да, про то то мы и говорим, – сказал первый чиновник.

– А что это значит: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба? – сказал Пьер.

– У графа был ячмень, – сказал адъютант, улыбаясь, – и он очень беспокоился, когда я ему сказал, что приходил народ спрашивать, что с ним. А что, граф, – сказал вдруг адъютант, с улыбкой обращаясь к Пьеру, – мы слышали, что у вас семейные тревоги? Что будто графиня, ваша супруга…

– Я ничего не слыхал, – равнодушно сказал Пьер. – А что вы слышали?

– Нет, знаете, ведь часто выдумывают. Я говорю, что слышал.

– Что же вы слышали?

– Да говорят, – опять с той же улыбкой сказал адъютант, – что графиня, ваша жена, собирается за границу. Вероятно, вздор…

– Может быть, – сказал Пьер, рассеянно оглядываясь вокруг себя. – А это кто? – спросил он, указывая на невысокого старого человека в чистой синей чуйке, с белою как снег большою бородой, такими же бровями и румяным лицом.

– Это? Это купец один, то есть он трактирщик, Верещагин. Вы слышали, может быть, эту историю о прокламации?

– Ах, так это Верещагин! – сказал Пьер, вглядываясь в твердое и спокойное лицо старого купца и отыскивая в нем выражение изменничества.

– Это не он самый. Это отец того, который написал прокламацию, – сказал адъютант. – Тот молодой, сидит в яме, и ему, кажется, плохо будет.

Один старичок, в звезде, и другой – чиновник немец, с крестом на шее, подошли к разговаривающим.

– Видите ли, – рассказывал адъютант, – это запутанная история. Явилась тогда, месяца два тому назад, эта прокламация. Графу донесли. Он приказал расследовать. Вот Гаврило Иваныч разыскивал, прокламация эта побывала ровно в шестидесяти трех руках. Приедет к одному: вы от кого имеете? – От того то. Он едет к тому: вы от кого? и т. д. добрались до Верещагина… недоученный купчик, знаете, купчик голубчик, – улыбаясь, сказал адъютант. – Спрашивают у него: ты от кого имеешь? И главное, что мы знаем, от кого он имеет. Ему больше не от кого иметь, как от почт директора. Но уж, видно, там между ними стачка была. Говорит: ни от кого, я сам сочинил. И грозили и просили, стал на том: сам сочинил. Так и доложили графу. Граф велел призвать его. «От кого у тебя прокламация?» – «Сам сочинил». Ну, вы знаете графа! – с гордой и веселой улыбкой сказал адъютант. – Он ужасно вспылил, да и подумайте: этакая наглость, ложь и упорство!..

– А! Графу нужно было, чтобы он указал на Ключарева, понимаю! – сказал Пьер.

– Совсем не нужно», – испуганно сказал адъютант. – За Ключаревым и без этого были грешки, за что он и сослан. Но дело в том, что граф очень был возмущен. «Как же ты мог сочинить? – говорит граф. Взял со стола эту „Гамбургскую газету“. – Вот она. Ты не сочинил, а перевел, и перевел то скверно, потому что ты и по французски, дурак, не знаешь». Что же вы думаете? «Нет, говорит, я никаких газет не читал, я сочинил». – «А коли так, то ты изменник, и я тебя предам суду, и тебя повесят. Говори, от кого получил?» – «Я никаких газет не видал, а сочинил». Так и осталось. Граф и отца призывал: стоит на своем. И отдали под суд, и приговорили, кажется, к каторжной работе. Теперь отец пришел просить за него. Но дрянной мальчишка! Знаете, эдакой купеческий сынишка, франтик, соблазнитель, слушал где то лекции и уж думает, что ему черт не брат. Ведь это какой молодчик! У отца его трактир тут у Каменного моста, так в трактире, знаете, большой образ бога вседержителя и представлен в одной руке скипетр, в другой держава; так он взял этот образ домой на несколько дней и что же сделал! Нашел мерзавца живописца…

В середине этого нового рассказа Пьера позвали к главнокомандующему.

Пьер вошел в кабинет графа Растопчина. Растопчин, сморщившись, потирал лоб и глаза рукой, в то время как вошел Пьер. Невысокий человек говорил что то и, как только вошел Пьер, замолчал и вышел.

– А! здравствуйте, воин великий, – сказал Растопчин, как только вышел этот человек. – Слышали про ваши prouesses [достославные подвиги]! Но не в том дело. Mon cher, entre nous, [Между нами, мой милый,] вы масон? – сказал граф Растопчин строгим тоном, как будто было что то дурное в этом, но что он намерен был простить. Пьер молчал. – Mon cher, je suis bien informe, [Мне, любезнейший, все хорошо известно,] но я знаю, что есть масоны и масоны, и надеюсь, что вы не принадлежите к тем, которые под видом спасенья рода человеческого хотят погубить Россию.

– Да, я масон, – отвечал Пьер.

– Ну вот видите ли, мой милый. Вам, я думаю, не безызвестно, что господа Сперанский и Магницкий отправлены куда следует; то же сделано с господином Ключаревым, то же и с другими, которые под видом сооружения храма Соломона старались разрушить храм своего отечества. Вы можете понимать, что на это есть причины и что я не мог бы сослать здешнего почт директора, ежели бы он не был вредный человек. Теперь мне известно, что вы послали ему свой. экипаж для подъема из города и даже что вы приняли от него бумаги для хранения. Я вас люблю и не желаю вам зла, и как вы в два раза моложе меня, то я, как отец, советую вам прекратить всякое сношение с такого рода людьми и самому уезжать отсюда как можно скорее.

– Но в чем же, граф, вина Ключарева? – спросил Пьер.

– Это мое дело знать и не ваше меня спрашивать, – вскрикнул Растопчин.

– Ежели его обвиняют в том, что он распространял прокламации Наполеона, то ведь это не доказано, – сказал Пьер (не глядя на Растопчина), – и Верещагина…

– Nous y voila, [Так и есть,] – вдруг нахмурившись, перебивая Пьера, еще громче прежнего вскрикнул Растопчин. – Верещагин изменник и предатель, который получит заслуженную казнь, – сказал Растопчин с тем жаром злобы, с которым говорят люди при воспоминании об оскорблении. – Но я не призвал вас для того, чтобы обсуждать мои дела, а для того, чтобы дать вам совет или приказание, ежели вы этого хотите. Прошу вас прекратить сношения с такими господами, как Ключарев, и ехать отсюда. А я дурь выбью, в ком бы она ни была. – И, вероятно, спохватившись, что он как будто кричал на Безухова, который еще ни в чем не был виноват, он прибавил, дружески взяв за руку Пьера: – Nous sommes a la veille d'un desastre publique, et je n'ai pas le temps de dire des gentillesses a tous ceux qui ont affaire a moi. Голова иногда кругом идет! Eh! bien, mon cher, qu'est ce que vous faites, vous personnellement? [Мы накануне общего бедствия, и мне некогда быть любезным со всеми, с кем у меня есть дело. Итак, любезнейший, что вы предпринимаете, вы лично?]

– Mais rien, [Да ничего,] – отвечал Пьер, все не поднимая глаз и не изменяя выражения задумчивого лица.

Граф нахмурился.

– Un conseil d'ami, mon cher. Decampez et au plutot, c'est tout ce que je vous dis. A bon entendeur salut! Прощайте, мой милый. Ах, да, – прокричал он ему из двери, – правда ли, что графиня попалась в лапки des saints peres de la Societe de Jesus? [Дружеский совет. Выбирайтесь скорее, вот что я вам скажу. Блажен, кто умеет слушаться!.. святых отцов Общества Иисусова?]

Пьер ничего не ответил и, нахмуренный и сердитый, каким его никогда не видали, вышел от Растопчина.

Когда он приехал домой, уже смеркалось. Человек восемь разных людей побывало у него в этот вечер. Секретарь комитета, полковник его батальона, управляющий, дворецкий и разные просители. У всех были дела до Пьера, которые он должен был разрешить. Пьер ничего не понимал, не интересовался этими делами и давал на все вопросы только такие ответы, которые бы освободили его от этих людей. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены.

«Они – солдаты на батарее, князь Андрей убит… старик… Простота есть покорность богу. Страдать надо… значение всего… сопрягать надо… жена идет замуж… Забыть и понять надо…» И он, подойдя к постели, не раздеваясь повалился на нее и тотчас же заснул.

Когда он проснулся на другой день утром, дворецкий пришел доложить, что от графа Растопчина пришел нарочно посланный полицейский чиновник – узнать, уехал ли или уезжает ли граф Безухов.

Человек десять разных людей, имеющих дело до Пьера, ждали его в гостиной. Пьер поспешно оделся, и, вместо того чтобы идти к тем, которые ожидали его, он пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота.

С тех пор и до конца московского разорения никто из домашних Безуховых, несмотря на все поиски, не видал больше Пьера и не знал, где он находился.

Ростовы до 1 го сентября, то есть до кануна вступления неприятеля в Москву, оставались в городе.

После поступления Пети в полк казаков Оболенского и отъезда его в Белую Церковь, где формировался этот полк, на графиню нашел страх. Мысль о том, что оба ее сына находятся на войне, что оба они ушли из под ее крыла, что нынче или завтра каждый из них, а может быть, и оба вместе, как три сына одной ее знакомой, могут быть убиты, в первый раз теперь, в это лето, с жестокой ясностью пришла ей в голову. Она пыталась вытребовать к себе Николая, хотела сама ехать к Пете, определить его куда нибудь в Петербурге, но и то и другое оказывалось невозможным. Петя не мог быть возвращен иначе, как вместе с полком или посредством перевода в другой действующий полк. Николай находился где то в армии и после своего последнего письма, в котором подробно описывал свою встречу с княжной Марьей, не давал о себе слуха. Графиня не спала ночей и, когда засыпала, видела во сне убитых сыновей. После многих советов и переговоров граф придумал наконец средство для успокоения графини. Он перевел Петю из полка Оболенского в полк Безухова, который формировался под Москвою. Хотя Петя и оставался в военной службе, но при этом переводе графиня имела утешенье видеть хотя одного сына у себя под крылышком и надеялась устроить своего Петю так, чтобы больше не выпускать его и записывать всегда в такие места службы, где бы он никак не мог попасть в сражение. Пока один Nicolas был в опасности, графине казалось (и она даже каялась в этом), что она любит старшего больше всех остальных детей; но когда меньшой, шалун, дурно учившийся, все ломавший в доме и всем надоевший Петя, этот курносый Петя, с своими веселыми черными глазами, свежим румянцем и чуть пробивающимся пушком на щеках, попал туда, к этим большим, страшным, жестоким мужчинам, которые там что то сражаются и что то в этом находят радостного, – тогда матери показалось, что его то она любила больше, гораздо больше всех своих детей. Чем ближе подходило то время, когда должен был вернуться в Москву ожидаемый Петя, тем более увеличивалось беспокойство графини. Она думала уже, что никогда не дождется этого счастия. Присутствие не только Сони, но и любимой Наташи, даже мужа, раздражало графиню. «Что мне за дело до них, мне никого не нужно, кроме Пети!» – думала она.

В последних числах августа Ростовы получили второе письмо от Николая. Он писал из Воронежской губернии, куда он был послан за лошадьми. Письмо это не успокоило графиню. Зная одного сына вне опасности, она еще сильнее стала тревожиться за Петю.

Несмотря на то, что уже с 20 го числа августа почти все знакомые Ростовых повыехали из Москвы, несмотря на то, что все уговаривали графиню уезжать как можно скорее, она ничего не хотела слышать об отъезде до тех пор, пока не вернется ее сокровище, обожаемый Петя. 28 августа приехал Петя. Болезненно страстная нежность, с которою мать встретила его, не понравилась шестнадцатилетнему офицеру. Несмотря на то, что мать скрыла от него свое намеренье не выпускать его теперь из под своего крылышка, Петя понял ее замыслы и, инстинктивно боясь того, чтобы с матерью не разнежничаться, не обабиться (так он думал сам с собой), он холодно обошелся с ней, избегал ее и во время своего пребывания в Москве исключительно держался общества Наташи, к которой он всегда имел особенную, почти влюбленную братскую нежность.

По обычной беспечности графа, 28 августа ничто еще не было готово для отъезда, и ожидаемые из рязанской и московской деревень подводы для подъема из дома всего имущества пришли только 30 го.

С 28 по 31 августа вся Москва была в хлопотах и движении. Каждый день в Дорогомиловскую заставу ввозили и развозили по Москве тысячи раненых в Бородинском сражении, и тысячи подвод, с жителями и имуществом, выезжали в другие заставы. Несмотря на афишки Растопчина, или независимо от них, или вследствие их, самые противоречащие и странные новости передавались по городу. Кто говорил о том, что не велено никому выезжать; кто, напротив, рассказывал, что подняли все иконы из церквей и что всех высылают насильно; кто говорил, что было еще сраженье после Бородинского, в котором разбиты французы; кто говорил, напротив, что все русское войско уничтожено; кто говорил о московском ополчении, которое пойдет с духовенством впереди на Три Горы; кто потихоньку рассказывал, что Августину не ведено выезжать, что пойманы изменники, что мужики бунтуют и грабят тех, кто выезжает, и т. п., и т. п. Но это только говорили, а в сущности, и те, которые ехали, и те, которые оставались (несмотря на то, что еще не было совета в Филях, на котором решено было оставить Москву), – все чувствовали, хотя и не выказывали этого, что Москва непременно сдана будет и что надо как можно скорее убираться самим и спасать свое имущество. Чувствовалось, что все вдруг должно разорваться и измениться, но до 1 го числа ничто еще не изменялось. Как преступник, которого ведут на казнь, знает, что вот вот он должен погибнуть, но все еще приглядывается вокруг себя и поправляет дурно надетую шапку, так и Москва невольно продолжала свою обычную жизнь, хотя знала, что близко то время погибели, когда разорвутся все те условные отношения жизни, которым привыкли покоряться.

В продолжение этих трех дней, предшествовавших пленению Москвы, все семейство Ростовых находилось в различных житейских хлопотах. Глава семейства, граф Илья Андреич, беспрестанно ездил по городу, собирая со всех сторон ходившие слухи, и дома делал общие поверхностные и торопливые распоряжения о приготовлениях к отъезду.

Графиня следила за уборкой вещей, всем была недовольна и ходила за беспрестанно убегавшим от нее Петей, ревнуя его к Наташе, с которой он проводил все время. Соня одна распоряжалась практической стороной дела: укладываньем вещей. Но Соня была особенно грустна и молчалива все это последнее время. Письмо Nicolas, в котором он упоминал о княжне Марье, вызвало в ее присутствии радостные рассуждения графини о том, как во встрече княжны Марьи с Nicolas она видела промысл божий.

– Я никогда не радовалась тогда, – сказала графиня, – когда Болконский был женихом Наташи, а я всегда желала, и у меня есть предчувствие, что Николинька женится на княжне. И как бы это хорошо было!

Соня чувствовала, что это была правда, что единственная возможность поправления дел Ростовых была женитьба на богатой и что княжна была хорошая партия. Но ей было это очень горько. Несмотря на свое горе или, может быть, именно вследствие своего горя, она на себя взяла все трудные заботы распоряжений об уборке и укладке вещей и целые дни была занята. Граф и графиня обращались к ней, когда им что нибудь нужно было приказывать. Петя и Наташа, напротив, не только не помогали родителям, но большею частью всем в доме надоедали и мешали. И целый день почти слышны были в доме их беготня, крики и беспричинный хохот. Они смеялись и радовались вовсе не оттого, что была причина их смеху; но им на душе было радостно и весело, и потому все, что ни случалось, было для них причиной радости и смеха. Пете было весело оттого, что, уехав из дома мальчиком, он вернулся (как ему говорили все) молодцом мужчиной; весело было оттого, что он дома, оттого, что он из Белой Церкви, где не скоро была надежда попасть в сраженье, попал в Москву, где на днях будут драться; и главное, весело оттого, что Наташа, настроению духа которой он всегда покорялся, была весела. Наташа же была весела потому, что она слишком долго была грустна, и теперь ничто не напоминало ей причину ее грусти, и она была здорова. Еще она была весела потому, что был человек, который ею восхищался (восхищение других была та мазь колес, которая была необходима для того, чтоб ее машина совершенно свободно двигалась), и Петя восхищался ею. Главное же, веселы они были потому, что война была под Москвой, что будут сражаться у заставы, что раздают оружие, что все бегут, уезжают куда то, что вообще происходит что то необычайное, что всегда радостно для человека, в особенности для молодого.

31 го августа, в субботу, в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Мужики и дворовые, выносившие вещи, тяжелыми шагами ходили по паркету. На дворе теснились мужицкие телеги, некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые.

Голоса и шаги огромной дворни и приехавших с подводами мужиков звучали, перекликиваясь, на дворе и в доме. Граф с утра выехал куда то. Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове. Пети не было дома (он пошел к товарищу, с которым намеревался из ополченцев перейти в действующую армию). Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа сидела в своей разоренной комнате на полу, между разбросанными платьями, лентами, шарфами, и, неподвижно глядя на пол, держала в руках старое бальное платье, то самое (уже старое по моде) платье, в котором она в первый раз была на петербургском бале.

Наташе совестно было ничего не делать в доме, тогда как все были так заняты, и она несколько раз с утра еще пробовала приняться за дело; но душа ее не лежала к этому делу; а она не могла и не умела делать что нибудь не от всей души, не изо всех своих сил. Она постояла над Соней при укладке фарфора, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Сначала ее веселило то, что она раздавала свои платья и ленты горничным, но потом, когда остальные все таки надо было укладывать, ей это показалось скучным.