Шиллер, Фридрих

| Фридрих Шиллер | |

| Friedrich Schiller | |

Портрет работы Антона Графа. 1790 | |

| Имя при рождении: |

Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер |

|---|---|

| Место рождения: |

Марбах-на-Неккаре, герцогство Вюртемберг (ныне — в земле Баден-Вюртемберг) |

| Место смерти: | |

| Подданство: | |

| Род деятельности: | |

| Направление: | |

| Жанр: |

стихи, баллады, пьесы |

| [az.lib.ru/s/shiller_i_k/ Произведения на сайте Lib.ru] | |

Иога́нн Кри́стоф Фри́дрих фон Ши́ллер (нем. Johann Christoph Friedrich von Schiller; 10 ноября 1759, Марбах-на-Неккаре — 9 мая 1805, Веймар) — немецкий поэт, философ, теоретик искусства и драматург, профессор истории и военный врач, представитель направлений Буря и натиск и романтизма в литературе, автор «Оды к радости», изменённая версия которой стала текстом гимна Европейского союза[1]. Вошёл в историю мировой литературы как пламенный защитник человеческой личности. В течение последних семнадцати лет своей жизни (1788—1805) дружил с Иоганном Гёте, которого он вдохновлял на завершение его произведений, оставшихся в черновом варианте. Этот период дружбы двух поэтов и их литературоведческая полемика вошла в немецкую литературу под названием «веймарский классицизм».

Содержание

- 1 Биография

- 2 Факты

- 3 Останки Шиллера

- 4 Восприятие творчества Фридриха Шиллера

- 5 Память

- 6 Наиболее известные произведения

- 7 Адаптация произведений Шиллера в музыке

- 8 Постановки в России

- 9 Примечания

- 10 Литература

- 11 Ссылки

Биография

Происхождение, образование и раннее творчество

Фамилия Шиллер встречается в Юго-Западной Германии с XVI столетия. Предки Фридриха Шиллера, жившие в течение двух столетий в Вюртембергском герцогстве, были виноделами, крестьянами и ремесленниками.

Фамилия Шиллер встречается в Юго-Западной Германии с XVI столетия. Предки Фридриха Шиллера, жившие в течение двух столетий в Вюртембергском герцогстве, были виноделами, крестьянами и ремесленниками.

Шиллер родился 10 ноября 1759 года в городе Марбахе-на-Неккаре. Его отец — Иоганн Каспар Шиллер (1723—1796) — был полковым фельдшером, офицером на службе вюртембергского герцога, мать — Элизабет Доротея Кодвайс (1732—1802) — из семьи провинциального пекаря-трактирщика. Молодой Шиллер воспитывался в религиозно-пиетистической атмосфере, отозвавшейся в его ранних стихах. Его детство и молодость были проведены в относительной бедности.

Начальное образование в Лорхе. Людвигсбург

В 1764 году отец Шиллера был назначен вербовщиком рекрутов и переселился со своей семьей в местечко Лорх. В Лорхе мальчик получил начальное образование у местного пастора Мозера. Обучение длилось 4 года и, в основном, включало в себя изучение чтения и письма на родном языке, а также знакомство с латынью[2]. Искренний и добродушный пастор потом был увековечен в первой драме писателя «Разбойники».

Когда в 1766 году семья Шиллера вернулась в Людвигсбург, Фридрих был отдан в местную латинскую школу. Учебная программа в школе была нетрудной: пять дней в неделю изучалась латынь, по пятницам — родной язык, по воскресеньям — катехизис. Интерес Шиллера к занятиям возрос в старших классах, где изучались латинские классики — Овидий, Вергилий и Гораций. По окончании латинской школы, сдав все четыре экзамена на отлично, в апреле 1772 года Шиллер был представлен к конфирмации[3].

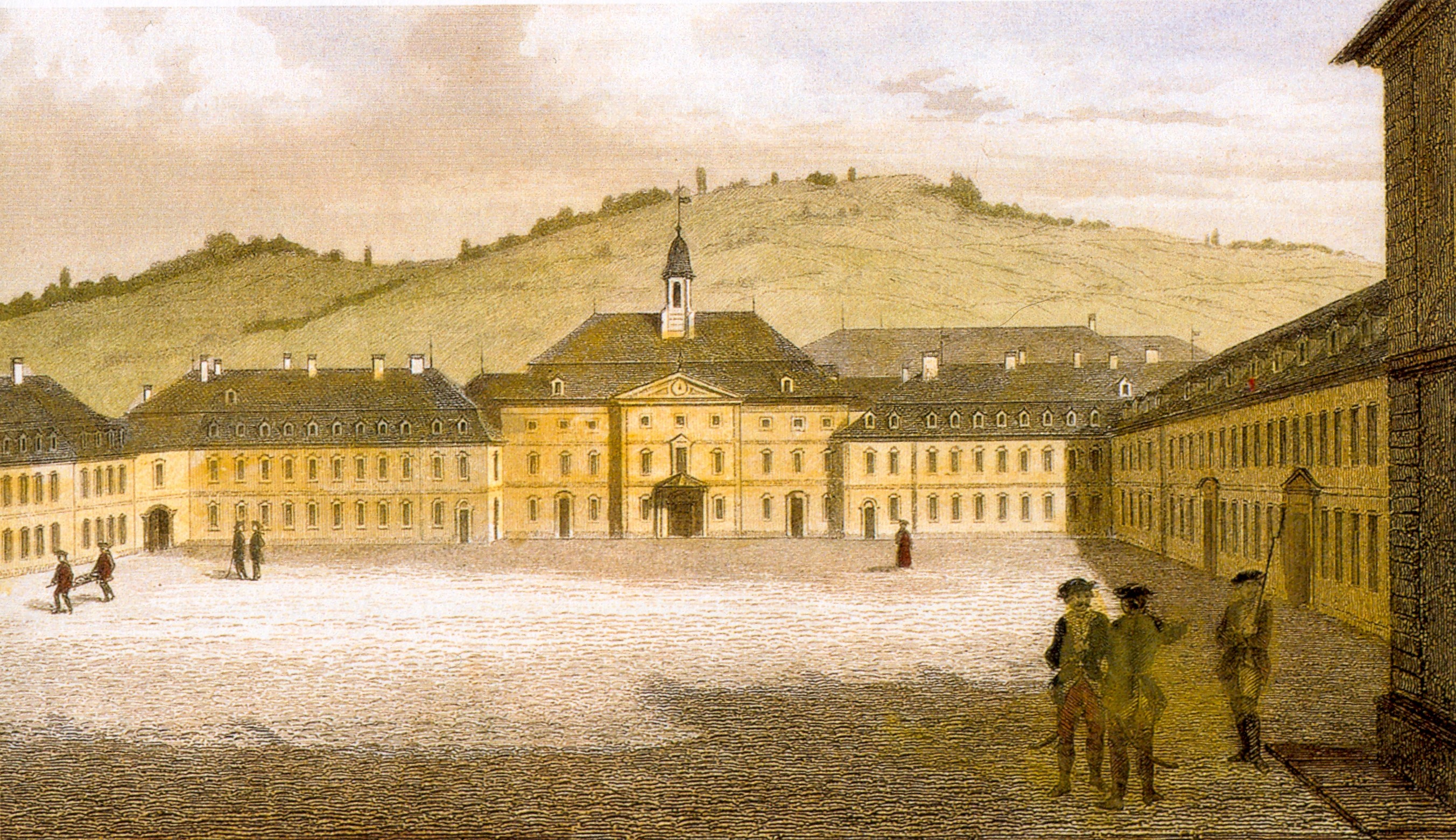

Военная академия в Штутгарте

В 1770 году семья Шиллера переезжает из Людвигсбурга в замок Солитюд, где герцогом Вюртембергским Карлом-Евгением был учрежден сиротский институт для воспитания солдатских детей. В 1771 году этот институт был реформирован в военную академию. В 1772 году, просматривая список выпускников латинской школы, герцог обратил внимание на юного Шиллера, и вскоре, в январе 1773 года, его семья получила повестку, согласно которой они должны были отдать сына в военную академию «Высшая школа Карла Святого», где Фридрих начал изучать право, хотя с детства мечтал стать священником[4].

В 1770 году семья Шиллера переезжает из Людвигсбурга в замок Солитюд, где герцогом Вюртембергским Карлом-Евгением был учрежден сиротский институт для воспитания солдатских детей. В 1771 году этот институт был реформирован в военную академию. В 1772 году, просматривая список выпускников латинской школы, герцог обратил внимание на юного Шиллера, и вскоре, в январе 1773 года, его семья получила повестку, согласно которой они должны были отдать сына в военную академию «Высшая школа Карла Святого», где Фридрих начал изучать право, хотя с детства мечтал стать священником[4].

По поступлении в академию Шиллер был зачислен на бюргерское отделение юридического факультета. Из-за неприязненного отношения к юриспруденции в конце 1774 года будущий писатель оказался одним из последних, а в конце 1775 учебного года — самым последним из восемнадцати учеников своего отделения[5].

В 1775 году академию перевели в Штутгарт, продлили курс обучения.

В 1776 году Шиллер переходит на медицинский факультет. Здесь он посещает лекции талантливых преподавателей, в частности, курс лекций по философии профессора Абеля, — любимого преподавателя академической молодежи. В этот период Шиллер окончательно решает посвятить себя поэтическому искусству. Уже с первых лет обучения в Академии Фридрих увлёкся поэтическими произведениями Фридриха Клопштока и поэтов «Бури и натиска», начал писать небольшие поэтические произведения. Несколько раз ему даже предлагали писать поздравительные оды в честь герцога и его любовницы — графини Франциски фон Гогенгей[6].

В 1779 году диссертация Шиллера «Философия физиологии» была отвергнута руководством академии, и он был вынужден остаться на второй год[7][8]. Герцог Карл Евгений накладывает свою резолюцию: «Я должен согласиться, что диссертация воспитанника Шиллера не лишена достоинств, что в ней много огня. Но именно последнее обстоятельство заставляет меня не выпускать в свет его диссертации и продержать ещё год в Академии, чтоб жар его поостыл. Если он будет так же прилежен, то к концу этого времени из него, наверное, выйдет великий человек».

Во время обучения в Академии Шиллер пишет свои первые произведения. Под влиянием драмы «Юлиус Тарентский» (1776) Иоганна Антона Лейзевица Фридрих пишет «Космус фон Медичи» — драму, в которой он попытался развить излюбленную тему литературного движения «Бури и натиска»: ненависти между братьями и любовью отца. В это же время его огромный интерес к творчеству и манере письма Фридриха Клопштока подвигли Шиллера на написание оды «Завоеватель», опубликованной в марте 1777 года в журнале «Немецкие хроники» (Das schwebige Magazin) и явившейся подражанием кумиру[9].

Разбойники

Наконец, в 1780 году он окончил курс Академии и получил в Штутгарте место полкового врача[10], без присвоения ему офицерского звания и без права носить штатское платье — свидетельство герцогского нерасположения.

Наконец, в 1780 году он окончил курс Академии и получил в Штутгарте место полкового врача[10], без присвоения ему офицерского звания и без права носить штатское платье — свидетельство герцогского нерасположения.

В 1781 году он завершает драму Разбойники (Die Räuber), написанную им во время пребывания в Академии. После редактирования рукописи Разбойников оказалось, что ни один штутгартский издатель не хочет её печатать, и Шиллеру пришлось издать драму за свой счет.

Книготорговец Шван в Мангейме,[11] которому Шиллер также посылал рукопись, познакомил его с директором Мангеймского театра бароном фон Дальбергом. Тот пришел в восторг от драмы и решил поставить её в своём театре. Но Дальберг просит внести некоторые коррективы — удалить некоторые сцены и наиболее революционные фразы, время действия переносится из современности, из эпохи Семилетней войны в XVII век. Шиллер выступил против таких изменений, в письме Дальбергу от 12 декабря 1781 года он писал: «Многие тирады, черты, как крупные, так и мелкие, даже характеры взяты из нашего времени; перенесенные в век Максимилиана, они ровно ничего не будут стоить… Чтобы исправить ошибку против эпохи Фридриха II, мне пришлось бы совершить преступление против эпохи Максимилиана», но тем не менее, пошёл на уступки[12], и «Разбойники» были впервые поставлены в Мангейме 13 января 1782 года. Эта постановка имела огромный успех у публики.

После премьеры в Мангейме 13 января 1782 года стало ясно, что в литературу пришел талантливый драматург. Центральный конфликт «Разбойников» — это конфликт между двумя братьями: старшим, Карлом Моором, который во главе банды разбойников уходит в богемские леса, чтобы наказывать тиранов, и младшим, Францем Моором, который в это время стремится завладеть имением своего отца. Карл Моор олицетворяет лучшие, храбрые, свободные начала, в то время как Франц Моор является примером подлости, коварства и вероломства. В «Разбойниках», как ни в одном произведении немецкого Просвещения, показан воспетый Руссо идеал республиканизма и народовластия. Не случайно именно за эту драму Шиллер в годы Французской революции был удостоен почётного звания гражданина Французской республики[13].

Одновременно с Разбойниками Шиллер подготовил к печати собрание стихотворений, которое было выпущено в феврале 1782 года под названием «Антология на 1782 год» (Anthologie auf das Jahr 1782). В основе создания этой антологии лежит конфликт Шиллера с молодым штутгартским поэтом Готхальдом Штэйдлином, который, претендуя на роль главы швабский школы, издал «Швабский альманах муз на 1782 год». Шиллер послал Штэйдлину для этого издания несколько стихотворений, однако тот согласился напечатать только одно из них, и то в сокращении. Тогда Шиллер собрал забракованные Готхальдом стихи, написал ряд новых и, таким образом, создал «Антологию на 1782 год», противопоставив её «альманаху муз» своего литературного оппонента. Ради большей мистификации и поднятия интереса к сборнику, местом издания антологии был указан город Тобольск в Сибири[14].

Побег из Штутгарта

За самовольную отлучку из полка в Мангейм на представление «Разбойников» Шиллер был посажен на гауптвахту на 14 дней и подвергся запрету писать что-либо, кроме медицинских сочинений, что вынудило его вместе со своим другом, музыкантом Штрейхером, бежать из владений герцога 22 сентября 1782 года в маркграфство Пфальц[15].

Переехав границу Вюртемберга, Шиллер направился в Мангеймский театр с подготовленной рукописью своей пьесы «Заговор Фиеско в Генуе» (нем. Die Verschwörung des Fiesco zu Genua), которую он посвятил своему преподавателю философии в Академии Якову Абелю. Руководство театра, опасаясь недовольства вюртембергского герцога, не спешило начинать переговоры о постановке пьесы. Шиллеру посоветовали не оставаться в Мангейме, а уехать в ближайшую деревню Оггерсгейм. Там, вместе со своим другом Штрейхером, драматург жил под вымышленным именем Шмидт в деревенском трактире «Охотничий двор». Именно здесь осенью 1782 года Фридрих Шиллер сделал первый набросок варианта трагедии «Коварство и любовь» (нем. Kabale und Liebe), которая пока ещё называется «Луиза Миллер». В это время Шиллер печатает «Заговор Фиеско в Генуе» за мизерный гонорар, который мгновенно потратил. Находясь в безвыходном положении, драматург написал письмо к своей старой знакомой Генриете фон Вальцоген, которая вскоре предложила писателю своё пустующее поместье в Бауербахе[16].

Годы неопределенности (1782—1789)

Бауербах и возвращение в Мангейм

В Бауербахе под фамилией «доктор Риттер» он жил с 8 декабря 1782 года. Здесь Шиллер принялся за окончание драмы «Коварство и любовь», работу над которой закончил в феврале 1783 года. Тут же он сделал набросок новой исторической драмы «Дон Карлос» (нем. Don Karlos). Он изучал историю испанской инфанты по книгам из библиотеки мангеймского герцогского двора, которые ему поставлял знакомый библиотекарь. Вместе с историей «Дона Карлоса» Шиллер тогда же начал изучать историю шотландской королевы Марии Стюарт. Некоторое время он колебался на ком из них ему остановиться, но выбор был сделан в пользу «Дона Карлоса»[17].

В Бауербахе под фамилией «доктор Риттер» он жил с 8 декабря 1782 года. Здесь Шиллер принялся за окончание драмы «Коварство и любовь», работу над которой закончил в феврале 1783 года. Тут же он сделал набросок новой исторической драмы «Дон Карлос» (нем. Don Karlos). Он изучал историю испанской инфанты по книгам из библиотеки мангеймского герцогского двора, которые ему поставлял знакомый библиотекарь. Вместе с историей «Дона Карлоса» Шиллер тогда же начал изучать историю шотландской королевы Марии Стюарт. Некоторое время он колебался на ком из них ему остановиться, но выбор был сделан в пользу «Дона Карлоса»[17].

Январь 1783 года стал значимой датой в частной жизни Фридриха Шиллера. В Бауэрбах, проведать отшельника, приехала хозяйка поместья со своей шестнадцатилетней дочерью Шарлоттой. Фридрих с первого взгляда влюбился в девушку и попросил у её матери разрешения на брак, но та не дала согласия, так как начинающий писатель не имел ни гроша в кармане[18].

В это время его друг Андрей Штрайхэр делал все возможное, чтобы вызвать благосклонность администрации Мангеймского театра в пользу Шиллера. Директор театра барон фон Дальберг, зная, что герцог Карл Евгений уже отказался от поисков своего пропавшего полкового медика, пишет Шиллеру письмо, в котором интересуется литературной деятельностью драматурга. Шиллер ответил довольно холодно и только кратко пересказал содержание драмы «Луиза Миллер». Дальберг ответил согласием на постановку обеих драм — «Заговор Фиеско в Генуе» и «Луиза Миллер», — после чего Фридрих в июле 1783 года вернулся в Мангейм для участия в подготовке пьес к постановке[19].

Жизнь в Мангейме

Несмотря на отличную игру актеров, «Заговор Фиеско в Генуе» в целом не имел большого успеха. Мангеймская театральная публика нашла эту пьесу слишком заумной. Шиллер взялся за переделку своей третьей драмы — «Луиза Миллер». Во время одной репетиции актёр театра Август Иффланд предложил поменять название драмы на «Коварство и любовь». Под этим названием пьеса была поставлена 15 апреля 1784 года и имела огромнейший успех[20]. «Коварство и любовь», не менее чем «Разбойники», прославила имя автора как первого драматурга Германии.

В феврале 1784 года он вступил в «Курпфальцское Немецкое общество», руководил которым директор мангеймского театра Вольфганг фон Дальберг, что дало ему права пфальцского подданного и легализовало его пребывание в Мангейме. Во время официального принятия поэта в общество 20 июля 1784 года он прочитал доклад под заголовком «Театр как нравственное учреждение»[21]. Моральное значение театра, призванного обличать пороки и одобрять добродетель, Шиллер усердно пропагандировал в основанном им журнале «Рейнская Талия» (нем. Rheinische Thalia), первый номер которого вышел в 1785 году.

В Мангейме Фридрих Шиллер познакомился с Шарлоттой фон Кальб, молодой женщиной с выдающимися умственными способностями, восхищение которой принесло писателю много страданий. Она познакомила Шиллера с веймарским герцогом Карлом Августом, когда тот гостил в Дармштадте. Драматург прочитал в избранном кругу, в присутствии герцога, первый акт своей новой драмы «Дон Карлос». Драма оказала большое впечатление на присутствующих. Карл Август даровал автору должность веймарского советника, что, впрочем, не облегчило бедственного состояния, в котором находился Шиллер. Писатель должен был вернуть долг в двести гульденов, которые он занял у друга на издание «Разбойников», но денег у него не было. Вдобавок, ухудшились его отношения с директором Мангеймского театра, в результате чего Шиллер разорвал с ним контракт[22].

В это же время Шиллер увлекся 17-летней дочерью придворного книготорговца Маргаритой Шван, однако молодая кокетка не проявляла однозначной благосклонности к начинающему поэту, а её отец вряд ли желал видеть свою дочь замужем за человеком без денег и влияния в обществе[23].

Осенью 1784 года поэт вспомнил о письме, которое он получил за полгода перед этим от лейпцигского сообщества поклонников его творчества во главе с Готфридом Кёрнером. 22 февраля 1785 года Шиллер отправил им письмо, в котором откровенно описал своё тяжелое положение и попросил принять его в Лейпциге. Уже 30 марта от Кёрнера пришел доброжелательный ответ. Одновременно он прислал поэту вексель на значительную сумму денег, чтобы драматург сумел рассчитаться со своими долгами. Так началась тесная дружба между Готфридом Кёрнером и Фридрихом Шиллером, которая длилась до самой смерти поэта[24].

Лейпциг и Дрезден

Когда 17 апреля 1785 года Шиллер прибыл в Лейпциг, его встретили Фердинанд Губер и сестры Дора и Минна Шток. Кёрнер в это время находился по служебным делам в Дрездене. С первых дней в Лейпциге Шиллер затосковал по Маргарите Шван, которая осталась в Мангейме. Он обратился к её родителям с письмом, в котором просил руки его дочери. Издатель Шван дал возможность Маргарите самой решить этот вопрос, но та отказала Шиллеру, который тяжело переживал эту новую потерю. Вскоре из Дрездена приехал Готфрид Кёрнер, который решил отпраздновать свой брак с Минной Шток. Согретый дружбой Кёрнера, Губера и их подруг, Шиллер оправился. Именно в это время он создает свой гимн «Ода к радости» (нем. Ode An die Freude)[25].

11 сентября 1785 года по приглашению Готфрида Кёрнера Шиллер переезжает в деревню Лошвиц неподалеку от Дрездена. Здесь был полностью переделан и закончен «Дон Карлос», начата новая драма «Мизантроп», составлен план и написаны первые главы романа «Духовидец». Здесь же были закончены и его «Философские письма» (нем. Philosophische Briefe) — самое значительное философское эссе молодого Шиллера, написанное в эпистолярной форме[26].

В 1786—87 годах через Готфрида Кёрнера Фридрих Шиллер был введен в дрезденское светское общество. В это же время он получил предложение от известного немецкого актера и театрального директора Фридриха Шредера поставить «Дона Карлоса» в Гамбургском национальном театре. Предложение Шредера было довольно хорошо, но Шиллер, помня прошлый неудачный опыт сотрудничества с Мангеймским театром, отказывается от приглашения и едет в Веймар — центр немецкой литературы, куда его усердно приглашает Кристоф Мартин Виланд для сотрудничества в его литературном журнале «Немецкий Меркурий» (нем. Der Deutsche Merkur)[27].

Веймар

В Веймар Шиллер приехал 21 августа 1787 года. Спутницей драматурга в череде официальных визитов стала Шарлотта фон Кальб, при содействии которой Шиллер быстро познакомился с крупнейшими тогдашними писателями — Мартином Виландом и Йоганном Готфридом Гердером. Виланд высоко ценил талант Шиллера и особенно восхищался его последней драмой «Дон Карлос». Между двумя поэтами с первого знакомства установились тесные дружеские отношения, которые сохранились на долгие годы[28]. На несколько дней Фридрих Шиллер ездил в университетский городок Йена, где был тепло встречен в тамошних литературных кругах[29].

В 1787—88 годах Шиллер издавал журнал «Талия» (нем. Thalia) и одновременно сотрудничал в «Немецком Меркурии» Виланда. Некоторые произведения этих лет были начаты ещё в Лейпциге и Дрездене. В четвёртом номере «Талии» печатался по главам его роман «Духовидец»[29].

С переездом в Веймар и после знакомства с крупными поэтами и учёными Шиллер стал ещё более критично относиться к своим способностям. Осознав недостачу своих знаний, драматург почти на целое десятилетие отошел от художественного творчества, чтобы основательно изучить историю, философию и эстетику.

Период Веймарского классицизма

Йенский университет

Выход в свет первого тома «Истории отпадения Нидерландов» летом 1788 года принес Шиллеру славу выдающегося исследователя истории. Друзья поэта в Йене и Веймаре (включая И. В. Гёте, с которым Шиллер познакомился в 1788 году) использовали все свои связи, чтобы помочь ему получить должность экстраординарного профессора истории и философии в университете Йены,[30] который во время пребывания поэта в этом городе переживал период процветания. Фридрих Шиллер переехал в Йену 11 мая 1789 года. Когда он приступил к чтению лекций, университет насчитывал около 800 студентов. Вступительная лекция под названием «Что такое всемирная история и для какой цели её изучают» (нем. Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?) прошла с большим успехом. Слушатели Шиллера устроили ему овацию.

Выход в свет первого тома «Истории отпадения Нидерландов» летом 1788 года принес Шиллеру славу выдающегося исследователя истории. Друзья поэта в Йене и Веймаре (включая И. В. Гёте, с которым Шиллер познакомился в 1788 году) использовали все свои связи, чтобы помочь ему получить должность экстраординарного профессора истории и философии в университете Йены,[30] который во время пребывания поэта в этом городе переживал период процветания. Фридрих Шиллер переехал в Йену 11 мая 1789 года. Когда он приступил к чтению лекций, университет насчитывал около 800 студентов. Вступительная лекция под названием «Что такое всемирная история и для какой цели её изучают» (нем. Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?) прошла с большим успехом. Слушатели Шиллера устроили ему овацию.

Несмотря на то, что работа университетского преподавателя не обеспечивала его достаточными материальными средствами, Шиллер решил закончить свою холостую жизнь. Узнав об этом, герцог Карл Август назначил ему в декабре 1789 года скромное жалование в размере двухсот талеров в год, после чего Шиллер сделал официальное предложение Шарлотте фон Ленгефельд, и в феврале 1790 года в деревенской кирхе около Рудольштадта был заключён брак.

После помолвки Шиллер начал работу над своей новой книгой «История Тридцатилетней войны», приступил к работе над рядом статей по мировой истории и снова начал издавать журнал «Рейнская Талия», в котором опубликовал свои переводы третьей и четвёртой книг «Энеиды» Вергилия. Позже в этом журнале были опубликованы его статьи по истории и эстетике. В мае 1790 года Шиллер продолжил свои лекции в университете: в этом учебном году он публично читал курс лекций по трагической поэзии, а частно — по всемирной истории[31].

В начале 1791 года Шиллер заболел туберкулезом легких. Теперь у него лишь изредка наступали промежутки в несколько месяцев или недель, когда поэт был бы способен спокойно работать. Особенно сильными были первые приступы болезни зимой 1792 года, из-за которых он был вынужден приостановить преподавание в университете. Этот вынужденный отдых был использован Шиллером для более глубокого ознакомления с философскими работами Иммануила Канта. Будучи не способным работать, драматург находился в крайне дурном материальном положении — не было денег даже на дешевый обед и нужные лекарства. В этот трудный момент по инициативе датского писателя Иенса Баггесена наследный принц Фридрих Кристиан Шлезвиг-Гольштейнский и граф Эрнст фон Шиммельман назначили Шиллеру ежегодную субсидию в тысячу талеров, чтобы поэт сумел восстановить своё здоровье. Датское субсидирование продолжалось в 1792—94 годы[32]. Затем Шиллера поддержал издатель Иоганн Фридрих Котта, пригласивший его в 1794 году издавать ежемесячный журнал «Оры».

Поездка на родину. Журнал «Оры»

Летом 1793 года Шиллер получил письмо из родительского дома в Людвигсбурге, в котором сообщалось о болезни его отца. Шиллер решил поехать вместе со своей женой на родину, чтобы повидаться с отцом перед его смертью, посетить мать и трех сестер, с которыми он расстался одиннадцать лет назад. При негласном разрешении вюртембергского герцога Карла Евгения Шиллер приехал в Людвигсбург, где неподалеку от герцогской резиденции жили его родители. Здесь 14 сентября 1793 года родился первый сын поэта. В Людвигсбурге и Штутгарте Шиллер встречался со старыми учителями и прошлыми друзьями по Академии. После смерти герцога Карла Евгения Шиллер посетил военную академию покойного, где был с восторгом встречен молодым поколением студентов[33].

Во время пребывания на родине в 1793—94 годах Шиллер закончил своё самое значительное философско-эстетическое произведение «Письма об эстетическом воспитании человека» (нем. Über die ästhetische Erziehung des Menschen)[34].

Вскоре после возвращения в Йену поэт энергично взялся за работу и пригласил всех наиболее выдающихся писателей и мыслителей тогдашней Германии сотрудничать в новом журнале «Оры» (нем. Die Horen). Шиллер планировал объединить лучших немецких писателей в литературное общество[34].

В 1795 году Шиллер написал цикл стихотворений на философские темы, близкие по смыслу его статьям по эстетике: «Поэзия жизни», «Танец», «Разделение земли», «Гений», «Надежда» и др. Лейтмотивом через эти стихи проходит мысль о гибели всего прекрасного и правдивого в грязном, прозаическом мире. По мнению поэта, совершение добродетельных стремлений возможно только в идеальном мире. Цикл философских стихов стал первым поэтическим опытом Шиллера после почти десятилетнего творческого перерыва[35].

Творческое сотрудничество Шиллера и Гёте

Сближению двух поэтов посодействовало единство Шиллера и Гёте во взглядах на Французскую революцию и социально-политическую ситуацию в Германии. Когда Шиллер после поездки на родину и возвращения в Йену в 1794 году в журнале «Оры» изложил свою политическую программу и пригласил Гёте участвовать в литературном обществе, тот ответил согласием[36].

Сближению двух поэтов посодействовало единство Шиллера и Гёте во взглядах на Французскую революцию и социально-политическую ситуацию в Германии. Когда Шиллер после поездки на родину и возвращения в Йену в 1794 году в журнале «Оры» изложил свою политическую программу и пригласил Гёте участвовать в литературном обществе, тот ответил согласием[36].

Более тесное знакомство между литераторами произошло в июле 1794 года в Йене. По окончании заседания естествоиспытателей, выйдя на улицу, поэты стали обсуждать содержание выслушанного доклада, и беседуя, они дошли до квартиры Шиллера. Гёте был приглашен в дом. Там он начал с большим энтузиазмом излагать свою теорию метаморфозы растений. После этой беседы между Шиллером и Гёте завязалась дружеская переписка, которая не прерывалось до смерти Шиллера и составила один из лучших эпистолярных памятников мировой литературы[36].

Совместная творческая деятельность Гёте и Шиллера имела, прежде всего, своей целью теоретическое осмысление и практическое решение тех задач, которые возникли перед литературой в новый, послереволюционной период. В поисках идеальной формы поэты обратились к античному искусству. В нём они видели высший образец человеческой красоты[37].

Когда в «Орах» и «Альманахе муз» появились новые произведения Гете и Шиллера, в которых отразился их культ античности, высокий гражданский и нравственный пафос, религиозный индифферентизм, против них начался поход со стороны ряда газет и журналов. Критики осуждали трактовку вопросов религии, политики, философии, эстетики. Гете и Шиллер решили дать противникам резкий отпор, подвергнув беспощадному бичеванию всю пошлость и бездарность современной им немецкой литературы в форме, подсказанной Шиллеру Гёте, — в виде двустиший, наподобие «Ксений» Марциала[38].

Начиная с декабря 1795 года, на протяжении восьми месяцев, оба поэта соревновались в создании эпиграмм: к каждому ответу из Йены и Веймара прилагались «Ксении» на просмотр, отзыв и дополнение. Таким образом, совместными усилиями в период с декабря 1795 до августа 1796 года было создано около восьмисот эпиграмм, из которых четыреста четырнадцать были отобраны как наиболее удачные и опубликованы в «Альманахе муз» за 1797 год. Тематика «Ксений» была очень разносторонней. Она включала вопросы политики, философии, истории, религии, литературы и искусства. В них затрагивалось свыше двухсот писателей и литературных произведений[39]. «Ксении» — самое воинственное из созданных обоими классиками сочинений.

Переезд в Веймар

В 1799 году он вернулся в Веймар, где начал издавать несколько литературных журналов на деньги меценатов. Став близким другом Гёте, Шиллер вместе с ним основал Веймарский театр, ставший ведущим театром Германии. Поэт остался в Веймаре до самой своей смерти.

В 1799 году он вернулся в Веймар, где начал издавать несколько литературных журналов на деньги меценатов. Став близким другом Гёте, Шиллер вместе с ним основал Веймарский театр, ставший ведущим театром Германии. Поэт остался в Веймаре до самой своей смерти.

В 1799—1800 гг. Шиллер наконец пишет пьесу «Мария Стюарт», сюжет которой занимал его почти два десятилетия. Он дал ярчайшую политическую трагедию, запечатлев образ отдалённой эпохи, раздираемой сильнейшими политическими противоречиями. Пьеса имела большой успех у современников. Шиллер закончил её с чувством, что теперь он «овладел ремеслом драматурга».

В 1802 году император Священной римской империи Франц II пожаловал Шиллеру дворянство. Но сам он отнёсся к этому скептически, в своём письме от 17 февраля 1803 года написав Гумбольдту: «Вы, вероятно, смеялись, услышав о возведении нас в более высокое звание. То была затея нашего герцога, и так как всё уже свершилось, то я соглашаюсь принять это звание из-за Лоло и детей. Лоло сейчас в своей стихии, так как вертит шлейфом при дворе».

Последние годы жизни

Последние годы жизни Шиллера были омрачены тяжёлыми затяжными болезнями. После сильной простуды обострились все старые недуги. Поэт страдал хроническим воспалением лёгких. Он скончался 9 мая 1805 года в возрасте 45 лет от туберкулёза.

Факты

Ф. Шиллер принимал участие в деятельности литературного общества «Блюменорден», созданного Г. Ф. Харсдёрфером в XVII веке для «очистки немецкого литературного языка», сильно засорённого в годы Тридцатилетней войны[40].

Известнейшие баллады Шиллера, написанные им в рамках «года баллад» (1797)[41] — Кубок (Der Taucher), Перчатка (Der Handschuh), Поликратов перстень (Der Ring des Polykrates) и Ивиковы журавли (Die Kraniche des Ibykus), стали знакомы российским читателям после переводов В. А. Жуковского.

Мировую известность получила его «Ода к радости» (1785), музыку к которой написал Людвиг ван Бетховен.

Останки Шиллера

Фридрих Шиллер был похоронен в ночь с 11 на 12 мая 1805 года на веймарском кладбище Якобсфридхоф в склепе Кассенгевёльбе, специально отведённом для дворян и почитаемых жителей Веймара, не имевших собственных фамильных склепов. В 1826 году останки Шиллера решили перезахоронить, но уже не смогли точно идентифицировать. Выбранные произвольно как наиболее подходящие останки были перевезены в библиотеку герцогини Анны Амалии, а череп некоторое время находился в доме Гёте, написавшего в эти дни (16—17 сентября) стихотворение «Реликвии Шиллера», известное также под названием «В созерцании черепа Шиллера»[42][43]. 16 декабря 1827 года эти останки были захоронены в княжеской усыпальнице на новом кладбище, где впоследствии рядом со своим другом согласно завещанию был похоронен и сам Гёте.

Фридрих Шиллер был похоронен в ночь с 11 на 12 мая 1805 года на веймарском кладбище Якобсфридхоф в склепе Кассенгевёльбе, специально отведённом для дворян и почитаемых жителей Веймара, не имевших собственных фамильных склепов. В 1826 году останки Шиллера решили перезахоронить, но уже не смогли точно идентифицировать. Выбранные произвольно как наиболее подходящие останки были перевезены в библиотеку герцогини Анны Амалии, а череп некоторое время находился в доме Гёте, написавшего в эти дни (16—17 сентября) стихотворение «Реликвии Шиллера», известное также под названием «В созерцании черепа Шиллера»[42][43]. 16 декабря 1827 года эти останки были захоронены в княжеской усыпальнице на новом кладбище, где впоследствии рядом со своим другом согласно завещанию был похоронен и сам Гёте.

В 1911 году был обнаружен ещё один череп, который приписали Шиллеру. Долгое время шли споры о том, какой же из них настоящий. Только весной 2008 года, в рамках акции «Код Фридриха Шиллера», организованной совместно радиостанцией Mitteldeutscher Rundfunk и Фондом «Веймарский классицизм», проведённая в двух независимых лабораториях экспертиза ДНК показала, что ни один из черепов не принадлежал Фридриху Шиллеру. Останки в гробу Шиллера принадлежат как минимум трём разным людям, их ДНК также не совпадает ни с одним из исследовавшихся черепов[44]. Фонд «Веймарский классицизм» принял решение оставить гроб Шиллера пустым.

Восприятие творчества Фридриха Шиллера

Сочинения Шиллера были восторженно восприняты не только в Германии, но и других странах Европы. Одни считали Шиллера поэтом свободы, другие — оплотом буржуазной нравственности. Доступные языковые средства и меткие диалоги превратили многие строчки Шиллера в крылатые выражения. В 1859 году столетие со дня рождения Шиллера отмечалось не только в Европе, но и в США. Произведения Фридриха Шиллера заучивались наизусть, с XIX века они вошли в школьные учебники.

После прихода к власти национал-социалисты пытались представить Шиллера «немецким писателем» в своих пропагандистских целях. Однако в 1941 году постановки «Вильгельма Телля», как и «Дона Карлоса», были запрещены по приказу Гитлера.

Память

- Памятники

- Goethe Schiller Weimar 3.jpg

Памятник Гёте и Шиллеру работы Эрнста Ритшеля у здания театра в Веймаре

- SchillerDenkmal.jpg

Памятник Шиллеру в Кёнигсберге работы Станислава Кауэра

- 2009-04-09 Berlin 640.jpg

Памятник в Берлине

- Friedrich Schiller Monument.Jena.jpg

Герма Шиллера перед главным зданием университета в Йене

- Филателия

- Stamp of USSR 1813.jpg

- Stamp of Moldova 043.jpg

Почтовая марка Молдовы,

2007 год

- В России имя Фридриха Шиллера носит Гуманитарная гимназия № 39 в г. Орле.

Наиболее известные произведения

Пьесы

- 1781 — «Разбойники»

- 1783 — «Заговор Фиеско в Генуе»

- 1784 — «Коварство и любовь»

- 1787 — «Дон Карлос, инфант испанский»

- 1799 — драматическая трилогия «Валленштейн»

- 1800 — «Мария Стюарт»

- 1801 — «Орлеанская дева»

- 1803 — «Мессинская невеста»

- 1804 — «Вильгельм Телль»

- «Димитрий» (не была окончена из-за смерти драматурга)

Проза

- Статья «Преступник из-за потерянной чести» (1786)

- «Духовидец» (неоконченный роман)

- Eine großmütige Handlung

Философские работы

- Philosophie der Physiologie (1779)

- О взаимосвязи животной природы человека с его духовной природой / Über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen (1780)

- Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet (1784)

- Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen (1792)

- Augustenburger Briefe (1793)

- О грации и достоинстве / Über Anmut und Würde (1793)

- Kallias-Briefe (1793)

- Письма об эстетическом воспитании человека / Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795)

- О наивной и сентиментальной поэзии / Über naive und sentimentalische Dichtung (1795)

- О дилетантизме / Über den Dilettantismus (1799; в соавторстве с Гёте)

- О возвышенном / Über das Erhabene (1801)

Исторические труды

- История отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества (1788)

- История Тридцатилетней войны (1791)

Адаптация произведений Шиллера в музыке

- 1815 — «Ода к радости», «Прощание Гектора», «Водолаз»[45], песни Ф. Шуберта

- 1816 — «Рыцарь Тогенбург», песня Ф. Шуберта

- 1824 — Симфония № 9 Л. ван Бетховена

- 1829 — «Вильгельм Телль» (опера), композитор Дж. Россини

- 1835 — «Мария Стюарт» (опера), композитор Г. Доницетти

- 1845 — «Жанна д`Арк» (опера), композитор Дж. Верди

- 1847 — «Разбойники» (опера), композитор Дж. Верди

- 1849 — «Луиза Миллер» (опера), композитор Дж. Верди

- 1850 — «Перчатка», песня Р. Шумана

- 1865 — «Ода к радости», кантата П. И. Чайковского

- 1867 — «Дон Карлос» (опера), композитор Дж. Верди

- 1868 — «Фиеско» (опера), композитор Э. Лало

- 1878 — «Заключительная сцена из „Мессинской невесты“, по Шиллеру», кантата А. К. Лядова

- 1879 — «Орлеанская дева» (опера), композитор П. Чайковский

- 1881 — «Нения», кантата И. Брамса

- 1882 — «Димитрий» (опера), композитор А. Дворжак

- 1882 — «Ода к радости», кантата П. Масканьи

- 1883 — «Мессинская невеста» (опера), композитор З. Фибих

- 1902 — «Кубок», кантата А. С. Аренского, посвящена памяти В. А. Жуковского

- 1955 — «Элегические гимны», композитор К. Орф

- 1956 — «Нении и дифирамбы», композитор К. Орф

- 1957 — «Жанна д`Арк» (балет), композитор Н. И. Пейко

- 1978 — «Мария Стюарт» (опера), композитор Р. Твардовский

- 1980 — «Мария Стюарт» (опера), композитор С. М. Слонимский

- 2009 — «Ode an die Freude», кантата В. Полевой

Постановки в России

- 1919 — «Дон Карлос». Большой драматический театр. Режиссёр Андрей Лаврентьев, композитор Борис Асафьев.

- В ролях: Николай Монахов (Филипп II), Владимир Максимов (дон Карлос), Александра Колосова (Елизавета Валуа), Юрий Юрьев (маркиз де Поза)..

- 1976 — «Мария Стюарт». МХАТ имени Горького. Режиссёры Виктор Станицын и Феликс Глямшин. Автор перевода Борис Пастернак.

- В ролях: Ангелина Степанова (Елизавета), Людмила Сухолинская (Мария Стюарт), Павел Массальский (Роберт Дадли), Марк Прудкин (Джордж Тальбот), Иван Тарханов (Вильям Сесиль), Владимир Пешкин (граф Кент), Сергей Сафонов (Вильям Девисон), Зиновий Тобольцев (Амиас Паулет), Александр Дик (Мортимер), Виталий Беляков (граф Обепин), Константин Чистяков (граф Бельевр), Константин Градополов (Окелли).

- 1980 — «Заговор Фиеско в Генуе». Малый театр. Режиссёры Феликс Глямшин и Леонид Хейфец. Композитор Николай Каретников.

- В ролях: Виталий Соломин (Фиеско), Михаил Царёв (Верина), Наталья Вилькина (Леонора), Нелли Корниенко (Джулия), Ярослав Барышев (Джанеттино), Евгений Самойлов (Герцог Дориа), Александр Потапов (Хассан, мавр), Владимир Богин (Бургоньино), Юрий Васильев (Кальканьо), Евгений Буренков (Сакко), Борис Клюев (Ломеллино), Анна Жарова (Берта), Маргарита Фомина (Роза), Галина Буканова (Арабелла).

- 1980 — «Дон Карлос». Театр имени Моссовета. Режиссёр Евгений Завадский, композитор Альфред Шнитке.

- В ролях: Михаил Львов (Филипп II), Геннадий Бортников (дон Карлос), Нелли Пшённая (Елизавета Валуа), Аристарх Ливанов (маркиз де Поза), Геннадий Некрасов (герцог Альба), Аркадий Рубцов (граф Лерма), Анатолий Баранцев (Доминго), Константин Михайлов (великий инквизитор), Валентина Карева (принцесса Эболи), Сара Брегман (герцогиня Оливарес), Мария Кнушевицкая (маркиза Мондекар), Маргарита Юдина (графиня Фуэнтес), Сергей Проханов (паж королевы).

- 2009 — «Дон Карлос». Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова. Режиссёр Темур Чхеидзе, композитор Гия Канчели. Автор перевода Елена Шварц.

- В ролях: Валерий Ивченко (Филипп II), Игорь Ботвин (дон Карлос), Ирина Патракова (Елизавета Валуа), Валерий Дегтярь (маркиз де Поза), Дмитрий Быковский (герцог Альба), Геннадий Богачёв (великий инквизитор), Елена Попова (принцесса Эболи).

Напишите отзыв о статье "Шиллер, Фридрих"

Примечания

- ↑ [www.hymne.ru/euro.html Гимн Европейского союза]

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 16

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 18—19

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 20

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 21

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 23—27

- ↑ [www.bes-online.ru/show.php?id=216-693 Шиллер Иоганн Фридрих.] // Большой энциклопедический словарь

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 29—30

- ↑ Шылер Ф. Вершы і балады. Драмы: З ням. / Уклад., прадм. і камент. Л. Баршчэўскага.— Мн.: Маст. літ., 1993. — С. 8

- ↑ [www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/SHILLER_IOGANN_KRISTOF_FRIDRIH.html Шиллер, Фридрих] // Энциклопедия «Кругосвет».

- ↑ В то время Мангейм входил в состав Баварского королевства, которое не подчинялось герцогу Вюртембергскому

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 35—37

- ↑ Разумовская М., Синило Г., Солодовникова С. Литература XVII—XVIII веков. Мн.: Университетское, 1989. — С. 205

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 38—39

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 42—45

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 66—69

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 69—70

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 71

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 71—72

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 73

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 113

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 116—118

- ↑ Биографическая библиотека Ф. Павленкова: Жизнь замечательных людей. В 3 томах. Т.2: XVII—XVIII вв. — М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2001. — С.394. — 800 с. ISBN 5-224-03122-2

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 118—119

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 120

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 122—123

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 123—124

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 148—149

- ↑ 1 2 Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 150

- ↑ Ф. П. Шиллер. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество, Гослитиздат, М. 1955. С. 157

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 159—160

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 194—195

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 197

- ↑ 1 2 Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 198

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 254—255

- ↑ 1 2 Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 229—230

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 240

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 259

- ↑ Шиллер. Ф. П. Фридрих Шиллер. Жизнь и творчество. — М.:Гослитиздат, 1955. — С. 260

- ↑ Karin Lucke.Franken.Köln: DuMont Buchverlag. 1994. ISBN 3-7701-3413-3

- ↑ Пронин В.А. Год баллад // Литературная энциклопедия терминов и понятий. — 2001. — С. 180-181.

- ↑ Гете И. В. Собрание сочинений. в 10 т. Т. 1. — М., 1975. — С. 463—464.

- ↑ [dante-a.com/recepciya-gete-naslediya-dante-i-ee-svoeobrazie/29/ Аветисян В. А. Рецепция Гете наследия Данте и её своеобразие]

- ↑ [www.newsru.com/cinema/05may2008/schiller.html С помощью анализа ДНК ученые исследовали вероятные останки Шиллера: оба черепа не его] // NEWSru.com, 05.05.2008 г.

- ↑ Оригинальное название стихотворения, которое известно в России как «Кубок».

Литература

- Шиллер, Иоганн Фридрих // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Сафрански Р. Шиллер, или открытие немецкого идеализма. М.: Текст — 2007.

- Шиллер Ф. П. Фридрих Шиллер: жизнь и творчество. М.: Гослитиздат — 1955.

- Ланштейн П. Жизнь Шиллера. — М.: Радуга, 1984. — 408 с. — 50 000 экз.

- Абуш А. Шиллер: величие и трагедия немецкого гения. М.: Прогресс — 1964.

- Лозинская Л. Фридрих Шиллер. М.: Молодая гвардия — 1960.

- Тер Акопян Н. Шиллер как историк // Шиллер Ф. Собрание сочинений в семи томах. М. 1957. т. 5.

Ссылки

| |

Фридрих Шиллер в Викицитатнике? |

|---|---|

| |

Фридрих Шиллер в Викитеке? |

- [az.lib.ru/s/shiller_i_k/ Шиллер, Фридрих] в библиотеке Максима Мошкова

- [www.shiller.org.ru/chapter-sa-aname-15/ Галерея изображений]

- [www.foxdesign.ru/aphorism/biography/schiller_f.html Биографии]

- [www.litera.ru/stixiya/authors/shiller/all.html Фридрих Шиллер: стихотворения]

- [aphorism-citation.ru/index/0-195 Афоризмы, цитаты]

- [rebels-library.org/news/2012/02/01/5-реджинальд-снелл-введение-к-эстет/ Реджинальд Снелл «Введение» к «Эстетическим письмам» Фридриха Шиллера]

- Собрание сочинений Шиллера, в переводе русских писателей : С ист.-лит. коммент., эстампами и рис. в тексте. Т. 1-4 / Под ред. С. А. Венгерова. — Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1901—1902. — 4 т. — (Библиотека великих писателей. Шиллер).

- т. I./ авт. вступ. ст. А. Кирпичников. — 1901. — [6], LXXIV, [2], 478, [1] с. [dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003967000/rsl01003967935/rsl01003967935.pdf]

- т. II./ вступ. ст. Н. Дашкевича. — 1901. — [2], 566, [2] с. [dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003967000/rsl01003967934/rsl01003967934.pdf]

- т. III. — 1901. — [2], 632 с. [dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003967000/rsl01003967933/rsl01003967933.pdf]

- т. IV. — 1902. — [2], 542, [2] с. [dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003967000/rsl01003967932/rsl01003967932.pdf]

Отрывок, характеризующий Шиллер, Фридрих

Несмотря на то, или именно потому, что сказанное ею было совершенно справедливо, никто ей не отвечал, и все четверо только переглядывались между собой. Она медлила в комнате с чернильницей в руке.– И какие могут быть в ваши года секреты между Наташей и Борисом и между вами, – всё одни глупости!

– Ну, что тебе за дело, Вера? – тихеньким голоском, заступнически проговорила Наташа.

Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, в этот день добра и ласкова.

– Очень глупо, – сказала Вера, – мне совестно за вас. Что за секреты?…

– У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем, – сказала Наташа разгорячаясь.

– Я думаю, не трогаете, – сказала Вера, – потому что в моих поступках никогда ничего не может быть дурного. А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься.

– Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится, – сказал Борис. – Я не могу жаловаться, – сказал он.

– Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово дипломат было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову); даже скучно, – сказала Наташа оскорбленным, дрожащим голосом. – За что она ко мне пристает? Ты этого никогда не поймешь, – сказала она, обращаясь к Вере, – потому что ты никогда никого не любила; у тебя сердца нет, ты только madame de Genlis [мадам Жанлис] (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое удовольствие – делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом, сколько хочешь, – проговорила она скоро.

– Да уж я верно не стану перед гостями бегать за молодым человеком…

– Ну, добилась своего, – вмешался Николай, – наговорила всем неприятностей, расстроила всех. Пойдемте в детскую.

Все четверо, как спугнутая стая птиц, поднялись и пошли из комнаты.

– Мне наговорили неприятностей, а я никому ничего, – сказала Вера.

– Madame de Genlis! Madame de Genlis! – проговорили смеющиеся голоса из за двери.

Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, улыбнулась и видимо не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу. Глядя на свое красивое лицо, она стала, повидимому, еще холоднее и спокойнее.

В гостиной продолжался разговор.

– Ah! chere, – говорила графиня, – и в моей жизни tout n'est pas rose. Разве я не вижу, что du train, que nous allons, [не всё розы. – при нашем образе жизни,] нашего состояния нам не надолго! И всё это клуб, и его доброта. В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и Бог знает что. Да что обо мне говорить! Ну, как же ты это всё устроила? Я часто на тебя удивляюсь, Annette, как это ты, в свои годы, скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь обойтись, удивляюсь! Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею.

– Ах, душа моя! – отвечала княгиня Анна Михайловна. – Не дай Бог тебе узнать, как тяжело остаться вдовой без подпоры и с сыном, которого любишь до обожания. Всему научишься, – продолжала она с некоторою гордостью. – Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого нибудь из этих тузов, я пишу записку: «princesse une telle [княгиня такая то] желает видеть такого то» и еду сама на извозчике хоть два, хоть три раза, хоть четыре, до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне всё равно, что бы обо мне ни думали.

– Ну, как же, кого ты просила о Бореньке? – спросила графиня. – Ведь вот твой уже офицер гвардии, а Николушка идет юнкером. Некому похлопотать. Ты кого просила?

– Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на всё согласился, доложил государю, – говорила княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв всё унижение, через которое она прошла для достижения своей цели.

– Что он постарел, князь Василий? – спросила графиня. – Я его не видала с наших театров у Румянцевых. И думаю, забыл про меня. Il me faisait la cour, [Он за мной волочился,] – вспомнила графиня с улыбкой.

– Всё такой же, – отвечала Анна Михайловна, – любезен, рассыпается. Les grandeurs ne lui ont pas touriene la tete du tout. [Высокое положение не вскружило ему головы нисколько.] «Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая княгиня, – он мне говорит, – приказывайте». Нет, он славный человек и родной прекрасный. Но ты знаешь, Nathalieie, мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала бы для его счастья. А обстоятельства мои до того дурны, – продолжала Анна Михайловна с грустью и понижая голос, – до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс съедает всё, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, a la lettre [буквально] нет гривенника денег, и я не знаю, на что обмундировать Бориса. – Она вынула платок и заплакала. – Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая бумажка. Я в таком положении… Одна моя надежда теперь на графа Кирилла Владимировича Безухова. Ежели он не захочет поддержать своего крестника, – ведь он крестил Борю, – и назначить ему что нибудь на содержание, то все мои хлопоты пропадут: мне не на что будет обмундировать его.

Графиня прослезилась и молча соображала что то.

– Часто думаю, может, это и грех, – сказала княгиня, – а часто думаю: вот граф Кирилл Владимирович Безухой живет один… это огромное состояние… и для чего живет? Ему жизнь в тягость, а Боре только начинать жить.

– Он, верно, оставит что нибудь Борису, – сказала графиня.

– Бог знает, chere amie! [милый друг!] Эти богачи и вельможи такие эгоисты. Но я всё таки поеду сейчас к нему с Борисом и прямо скажу, в чем дело. Пускай обо мне думают, что хотят, мне, право, всё равно, когда судьба сына зависит от этого. – Княгиня поднялась. – Теперь два часа, а в четыре часа вы обедаете. Я успею съездить.

И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.

– Прощай, душа моя, – сказала она графине, которая провожала ее до двери, – пожелай мне успеха, – прибавила она шопотом от сына.

– Вы к графу Кириллу Владимировичу, ma chere? – сказал граф из столовой, выходя тоже в переднюю. – Коли ему лучше, зовите Пьера ко мне обедать. Ведь он у меня бывал, с детьми танцовал. Зовите непременно, ma chere. Ну, посмотрим, как то отличится нынче Тарас. Говорит, что у графа Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет.

– Mon cher Boris, [Дорогой Борис,] – сказала княгиня Анна Михайловна сыну, когда карета графини Ростовой, в которой они сидели, проехала по устланной соломой улице и въехала на широкий двор графа Кирилла Владимировича Безухого. – Mon cher Boris, – сказала мать, выпрастывая руку из под старого салопа и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына, – будь ласков, будь внимателен. Граф Кирилл Владимирович всё таки тебе крестный отец, и от него зависит твоя будущая судьба. Помни это, mon cher, будь мил, как ты умеешь быть…

– Ежели бы я знал, что из этого выйдет что нибудь, кроме унижения… – отвечал сын холодно. – Но я обещал вам и делаю это для вас.

Несмотря на то, что чья то карета стояла у подъезда, швейцар, оглядев мать с сыном (которые, не приказывая докладывать о себе, прямо вошли в стеклянные сени между двумя рядами статуй в нишах), значительно посмотрев на старенький салоп, спросил, кого им угодно, княжен или графа, и, узнав, что графа, сказал, что их сиятельству нынче хуже и их сиятельство никого не принимают.

– Мы можем уехать, – сказал сын по французски.

– Mon ami! [Друг мой!] – сказала мать умоляющим голосом, опять дотрогиваясь до руки сына, как будто это прикосновение могло успокоивать или возбуждать его.

Борис замолчал и, не снимая шинели, вопросительно смотрел на мать.

– Голубчик, – нежным голоском сказала Анна Михайловна, обращаясь к швейцару, – я знаю, что граф Кирилл Владимирович очень болен… я затем и приехала… я родственница… Я не буду беспокоить, голубчик… А мне бы только надо увидать князя Василия Сергеевича: ведь он здесь стоит. Доложи, пожалуйста.

Швейцар угрюмо дернул снурок наверх и отвернулся.

– Княгиня Друбецкая к князю Василию Сергеевичу, – крикнул он сбежавшему сверху и из под выступа лестницы выглядывавшему официанту в чулках, башмаках и фраке.

Мать расправила складки своего крашеного шелкового платья, посмотрелась в цельное венецианское зеркало в стене и бодро в своих стоптанных башмаках пошла вверх по ковру лестницы.

– Mon cher, voue m'avez promis, [Мой друг, ты мне обещал,] – обратилась она опять к Сыну, прикосновением руки возбуждая его.

Сын, опустив глаза, спокойно шел за нею.

Они вошли в залу, из которой одна дверь вела в покои, отведенные князю Василью.

В то время как мать с сыном, выйдя на середину комнаты, намеревались спросить дорогу у вскочившего при их входе старого официанта, у одной из дверей повернулась бронзовая ручка и князь Василий в бархатной шубке, с одною звездой, по домашнему, вышел, провожая красивого черноволосого мужчину. Мужчина этот был знаменитый петербургский доктор Lorrain.

– C'est donc positif? [Итак, это верно?] – говорил князь.

– Mon prince, «errare humanum est», mais… [Князь, человеку ошибаться свойственно.] – отвечал доктор, грассируя и произнося латинские слова французским выговором.

– C'est bien, c'est bien… [Хорошо, хорошо…]

Заметив Анну Михайловну с сыном, князь Василий поклоном отпустил доктора и молча, но с вопросительным видом, подошел к ним. Сын заметил, как вдруг глубокая горесть выразилась в глазах его матери, и слегка улыбнулся.

– Да, в каких грустных обстоятельствах пришлось нам видеться, князь… Ну, что наш дорогой больной? – сказала она, как будто не замечая холодного, оскорбительного, устремленного на нее взгляда.

Князь Василий вопросительно, до недоумения, посмотрел на нее, потом на Бориса. Борис учтиво поклонился. Князь Василий, не отвечая на поклон, отвернулся к Анне Михайловне и на ее вопрос отвечал движением головы и губ, которое означало самую плохую надежду для больного.

– Неужели? – воскликнула Анна Михайловна. – Ах, это ужасно! Страшно подумать… Это мой сын, – прибавила она, указывая на Бориса. – Он сам хотел благодарить вас.

Борис еще раз учтиво поклонился.

– Верьте, князь, что сердце матери никогда не забудет того, что вы сделали для нас.

– Я рад, что мог сделать вам приятное, любезная моя Анна Михайловна, – сказал князь Василий, оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, перед покровительствуемою Анною Михайловной еще гораздо большую важность, чем в Петербурге, на вечере у Annette Шерер.

– Старайтесь служить хорошо и быть достойным, – прибавил он, строго обращаясь к Борису. – Я рад… Вы здесь в отпуску? – продиктовал он своим бесстрастным тоном.

– Жду приказа, ваше сиятельство, чтоб отправиться по новому назначению, – отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но так спокойно и почтительно, что князь пристально поглядел на него.

– Вы живете с матушкой?

– Я живу у графини Ростовой, – сказал Борис, опять прибавив: – ваше сиятельство.

– Это тот Илья Ростов, который женился на Nathalie Шиншиной, – сказала Анна Михайловна.

– Знаю, знаю, – сказал князь Василий своим монотонным голосом. – Je n'ai jamais pu concevoir, comment Nathalieie s'est decidee a epouser cet ours mal – leche l Un personnage completement stupide et ridicule.Et joueur a ce qu'on dit. [Я никогда не мог понять, как Натали решилась выйти замуж за этого грязного медведя. Совершенно глупая и смешная особа. К тому же игрок, говорят.]

– Mais tres brave homme, mon prince, [Но добрый человек, князь,] – заметила Анна Михайловна, трогательно улыбаясь, как будто и она знала, что граф Ростов заслуживал такого мнения, но просила пожалеть бедного старика. – Что говорят доктора? – спросила княгиня, помолчав немного и опять выражая большую печаль на своем исплаканном лице.

– Мало надежды, – сказал князь.

– А мне так хотелось еще раз поблагодарить дядю за все его благодеяния и мне и Боре. C'est son filleuil, [Это его крестник,] – прибавила она таким тоном, как будто это известие должно было крайне обрадовать князя Василия.

Князь Василий задумался и поморщился. Анна Михайловна поняла, что он боялся найти в ней соперницу по завещанию графа Безухого. Она поспешила успокоить его.

– Ежели бы не моя истинная любовь и преданность дяде, – сказала она, с особенною уверенностию и небрежностию выговаривая это слово: – я знаю его характер, благородный, прямой, но ведь одни княжны при нем…Они еще молоды… – Она наклонила голову и прибавила шопотом: – исполнил ли он последний долг, князь? Как драгоценны эти последние минуты! Ведь хуже быть не может; его необходимо приготовить ежели он так плох. Мы, женщины, князь, – она нежно улыбнулась, – всегда знаем, как говорить эти вещи. Необходимо видеть его. Как бы тяжело это ни было для меня, но я привыкла уже страдать.

Князь, видимо, понял, и понял, как и на вечере у Annette Шерер, что от Анны Михайловны трудно отделаться.

– Не было бы тяжело ему это свидание, chere Анна Михайловна, – сказал он. – Подождем до вечера, доктора обещали кризис.

– Но нельзя ждать, князь, в эти минуты. Pensez, il у va du salut de son ame… Ah! c'est terrible, les devoirs d'un chretien… [Подумайте, дело идет о спасения его души! Ах! это ужасно, долг христианина…]

Из внутренних комнат отворилась дверь, и вошла одна из княжен племянниц графа, с угрюмым и холодным лицом и поразительно несоразмерною по ногам длинною талией.

Князь Василий обернулся к ней.

– Ну, что он?

– Всё то же. И как вы хотите, этот шум… – сказала княжна, оглядывая Анну Михайловну, как незнакомую.

– Ah, chere, je ne vous reconnaissais pas, [Ах, милая, я не узнала вас,] – с счастливою улыбкой сказала Анна Михайловна, легкою иноходью подходя к племяннице графа. – Je viens d'arriver et je suis a vous pour vous aider a soigner mon oncle . J`imagine, combien vous avez souffert, [Я приехала помогать вам ходить за дядюшкой. Воображаю, как вы настрадались,] – прибавила она, с участием закатывая глаза.

Княжна ничего не ответила, даже не улыбнулась и тотчас же вышла. Анна Михайловна сняла перчатки и в завоеванной позиции расположилась на кресле, пригласив князя Василья сесть подле себя.

– Борис! – сказала она сыну и улыбнулась, – я пройду к графу, к дяде, а ты поди к Пьеру, mon ami, покаместь, да не забудь передать ему приглашение от Ростовых. Они зовут его обедать. Я думаю, он не поедет? – обратилась она к князю.

– Напротив, – сказал князь, видимо сделавшийся не в духе. – Je serais tres content si vous me debarrassez de ce jeune homme… [Я был бы очень рад, если бы вы меня избавили от этого молодого человека…] Сидит тут. Граф ни разу не спросил про него.

Он пожал плечами. Официант повел молодого человека вниз и вверх по другой лестнице к Петру Кирилловичу.

Пьер так и не успел выбрать себе карьеры в Петербурге и, действительно, был выслан в Москву за буйство. История, которую рассказывали у графа Ростова, была справедлива. Пьер участвовал в связываньи квартального с медведем. Он приехал несколько дней тому назад и остановился, как всегда, в доме своего отца. Хотя он и предполагал, что история его уже известна в Москве, и что дамы, окружающие его отца, всегда недоброжелательные к нему, воспользуются этим случаем, чтобы раздражить графа, он всё таки в день приезда пошел на половину отца. Войдя в гостиную, обычное местопребывание княжен, он поздоровался с дамами, сидевшими за пяльцами и за книгой, которую вслух читала одна из них. Их было три. Старшая, чистоплотная, с длинною талией, строгая девица, та самая, которая выходила к Анне Михайловне, читала; младшие, обе румяные и хорошенькие, отличавшиеся друг от друга только тем, что у одной была родинка над губой, очень красившая ее, шили в пяльцах. Пьер был встречен как мертвец или зачумленный. Старшая княжна прервала чтение и молча посмотрела на него испуганными глазами; младшая, без родинки, приняла точно такое же выражение; самая меньшая, с родинкой, веселого и смешливого характера, нагнулась к пяльцам, чтобы скрыть улыбку, вызванную, вероятно, предстоящею сценой, забавность которой она предвидела. Она притянула вниз шерстинку и нагнулась, будто разбирая узоры и едва удерживаясь от смеха.

– Bonjour, ma cousine, – сказал Пьер. – Vous ne me гесоnnaissez pas? [Здравствуйте, кузина. Вы меня не узнаете?]

– Я слишком хорошо вас узнаю, слишком хорошо.

– Как здоровье графа? Могу я видеть его? – спросил Пьер неловко, как всегда, но не смущаясь.

– Граф страдает и физически и нравственно, и, кажется, вы позаботились о том, чтобы причинить ему побольше нравственных страданий.

– Могу я видеть графа? – повторил Пьер.

– Гм!.. Ежели вы хотите убить его, совсем убить, то можете видеть. Ольга, поди посмотри, готов ли бульон для дяденьки, скоро время, – прибавила она, показывая этим Пьеру, что они заняты и заняты успокоиваньем его отца, тогда как он, очевидно, занят только расстроиванием.

Ольга вышла. Пьер постоял, посмотрел на сестер и, поклонившись, сказал:

– Так я пойду к себе. Когда можно будет, вы мне скажите.

Он вышел, и звонкий, но негромкий смех сестры с родинкой послышался за ним.

На другой день приехал князь Василий и поместился в доме графа. Он призвал к себе Пьера и сказал ему:

– Mon cher, si vous vous conduisez ici, comme a Petersbourg, vous finirez tres mal; c'est tout ce que je vous dis. [Мой милый, если вы будете вести себя здесь, как в Петербурге, вы кончите очень дурно; больше мне нечего вам сказать.] Граф очень, очень болен: тебе совсем не надо его видеть.

С тех пор Пьера не тревожили, и он целый день проводил один наверху, в своей комнате.

В то время как Борис вошел к нему, Пьер ходил по своей комнате, изредка останавливаясь в углах, делая угрожающие жесты к стене, как будто пронзая невидимого врага шпагой, и строго взглядывая сверх очков и затем вновь начиная свою прогулку, проговаривая неясные слова, пожимая плечами и разводя руками.

– L'Angleterre a vecu, [Англии конец,] – проговорил он, нахмуриваясь и указывая на кого то пальцем. – M. Pitt comme traitre a la nation et au droit des gens est condamiene a… [Питт, как изменник нации и народному праву, приговаривается к…] – Он не успел договорить приговора Питту, воображая себя в эту минуту самим Наполеоном и вместе с своим героем уже совершив опасный переезд через Па де Кале и завоевав Лондон, – как увидал входившего к нему молодого, стройного и красивого офицера. Он остановился. Пьер оставил Бориса четырнадцатилетним мальчиком и решительно не помнил его; но, несмотря на то, с свойственною ему быстрою и радушною манерой взял его за руку и дружелюбно улыбнулся.

– Вы меня помните? – спокойно, с приятной улыбкой сказал Борис. – Я с матушкой приехал к графу, но он, кажется, не совсем здоров.

– Да, кажется, нездоров. Его всё тревожат, – отвечал Пьер, стараясь вспомнить, кто этот молодой человек.

Борис чувствовал, что Пьер не узнает его, но не считал нужным называть себя и, не испытывая ни малейшего смущения, смотрел ему прямо в глаза.

– Граф Ростов просил вас нынче приехать к нему обедать, – сказал он после довольно долгого и неловкого для Пьера молчания.

– А! Граф Ростов! – радостно заговорил Пьер. – Так вы его сын, Илья. Я, можете себе представить, в первую минуту не узнал вас. Помните, как мы на Воробьевы горы ездили c m me Jacquot… [мадам Жако…] давно.

– Вы ошибаетесь, – неторопливо, с смелою и несколько насмешливою улыбкой проговорил Борис. – Я Борис, сын княгини Анны Михайловны Друбецкой. Ростова отца зовут Ильей, а сына – Николаем. И я m me Jacquot никакой не знал.

Пьер замахал руками и головой, как будто комары или пчелы напали на него.

– Ах, ну что это! я всё спутал. В Москве столько родных! Вы Борис…да. Ну вот мы с вами и договорились. Ну, что вы думаете о булонской экспедиции? Ведь англичанам плохо придется, ежели только Наполеон переправится через канал? Я думаю, что экспедиция очень возможна. Вилльнев бы не оплошал!

Борис ничего не знал о булонской экспедиции, он не читал газет и о Вилльневе в первый раз слышал.

– Мы здесь в Москве больше заняты обедами и сплетнями, чем политикой, – сказал он своим спокойным, насмешливым тоном. – Я ничего про это не знаю и не думаю. Москва занята сплетнями больше всего, – продолжал он. – Теперь говорят про вас и про графа.

Пьер улыбнулся своей доброю улыбкой, как будто боясь за своего собеседника, как бы он не сказал чего нибудь такого, в чем стал бы раскаиваться. Но Борис говорил отчетливо, ясно и сухо, прямо глядя в глаза Пьеру.

– Москве больше делать нечего, как сплетничать, – продолжал он. – Все заняты тем, кому оставит граф свое состояние, хотя, может быть, он переживет всех нас, чего я от души желаю…

– Да, это всё очень тяжело, – подхватил Пьер, – очень тяжело. – Пьер всё боялся, что этот офицер нечаянно вдастся в неловкий для самого себя разговор.

– А вам должно казаться, – говорил Борис, слегка краснея, но не изменяя голоса и позы, – вам должно казаться, что все заняты только тем, чтобы получить что нибудь от богача.

«Так и есть», подумал Пьер.

– А я именно хочу сказать вам, чтоб избежать недоразумений, что вы очень ошибетесь, ежели причтете меня и мою мать к числу этих людей. Мы очень бедны, но я, по крайней мере, за себя говорю: именно потому, что отец ваш богат, я не считаю себя его родственником, и ни я, ни мать никогда ничего не будем просить и не примем от него.

Пьер долго не мог понять, но когда понял, вскочил с дивана, ухватил Бориса за руку снизу с свойственною ему быстротой и неловкостью и, раскрасневшись гораздо более, чем Борис, начал говорить с смешанным чувством стыда и досады.

– Вот это странно! Я разве… да и кто ж мог думать… Я очень знаю…

Но Борис опять перебил его:

– Я рад, что высказал всё. Может быть, вам неприятно, вы меня извините, – сказал он, успокоивая Пьера, вместо того чтоб быть успокоиваемым им, – но я надеюсь, что не оскорбил вас. Я имею правило говорить всё прямо… Как же мне передать? Вы приедете обедать к Ростовым?

И Борис, видимо свалив с себя тяжелую обязанность, сам выйдя из неловкого положения и поставив в него другого, сделался опять совершенно приятен.

– Нет, послушайте, – сказал Пьер, успокоиваясь. – Вы удивительный человек. То, что вы сейчас сказали, очень хорошо, очень хорошо. Разумеется, вы меня не знаете. Мы так давно не видались…детьми еще… Вы можете предполагать во мне… Я вас понимаю, очень понимаю. Я бы этого не сделал, у меня недостало бы духу, но это прекрасно. Я очень рад, что познакомился с вами. Странно, – прибавил он, помолчав и улыбаясь, – что вы во мне предполагали! – Он засмеялся. – Ну, да что ж? Мы познакомимся с вами лучше. Пожалуйста. – Он пожал руку Борису. – Вы знаете ли, я ни разу не был у графа. Он меня не звал… Мне его жалко, как человека… Но что же делать?

– И вы думаете, что Наполеон успеет переправить армию? – спросил Борис, улыбаясь.

Пьер понял, что Борис хотел переменить разговор, и, соглашаясь с ним, начал излагать выгоды и невыгоды булонского предприятия.

Лакей пришел вызвать Бориса к княгине. Княгиня уезжала. Пьер обещался приехать обедать затем, чтобы ближе сойтись с Борисом, крепко жал его руку, ласково глядя ему в глаза через очки… По уходе его Пьер долго еще ходил по комнате, уже не пронзая невидимого врага шпагой, а улыбаясь при воспоминании об этом милом, умном и твердом молодом человеке.

Как это бывает в первой молодости и особенно в одиноком положении, он почувствовал беспричинную нежность к этому молодому человеку и обещал себе непременно подружиться с ним.

Князь Василий провожал княгиню. Княгиня держала платок у глаз, и лицо ее было в слезах.

– Это ужасно! ужасно! – говорила она, – но чего бы мне ни стоило, я исполню свой долг. Я приеду ночевать. Его нельзя так оставить. Каждая минута дорога. Я не понимаю, чего мешкают княжны. Может, Бог поможет мне найти средство его приготовить!… Adieu, mon prince, que le bon Dieu vous soutienne… [Прощайте, князь, да поддержит вас Бог.]

– Adieu, ma bonne, [Прощайте, моя милая,] – отвечал князь Василий, повертываясь от нее.

– Ах, он в ужасном положении, – сказала мать сыну, когда они опять садились в карету. – Он почти никого не узнает.

– Я не понимаю, маменька, какие его отношения к Пьеру? – спросил сын.

– Всё скажет завещание, мой друг; от него и наша судьба зависит…

– Но почему вы думаете, что он оставит что нибудь нам?

– Ах, мой друг! Он так богат, а мы так бедны!

– Ну, это еще недостаточная причина, маменька.

– Ах, Боже мой! Боже мой! Как он плох! – восклицала мать.

Когда Анна Михайловна уехала с сыном к графу Кириллу Владимировичу Безухому, графиня Ростова долго сидела одна, прикладывая платок к глазам. Наконец, она позвонила.

– Что вы, милая, – сказала она сердито девушке, которая заставила себя ждать несколько минут. – Не хотите служить, что ли? Так я вам найду место.

Графиня была расстроена горем и унизительною бедностью своей подруги и поэтому была не в духе, что выражалось у нее всегда наименованием горничной «милая» и «вы».

– Виновата с, – сказала горничная.

– Попросите ко мне графа.

Граф, переваливаясь, подошел к жене с несколько виноватым видом, как и всегда.

– Ну, графинюшка! Какое saute au madere [сотэ на мадере] из рябчиков будет, ma chere! Я попробовал; не даром я за Тараску тысячу рублей дал. Стоит!

Он сел подле жены, облокотив молодецки руки на колена и взъерошивая седые волосы.

– Что прикажете, графинюшка?

– Вот что, мой друг, – что это у тебя запачкано здесь? – сказала она, указывая на жилет. – Это сотэ, верно, – прибавила она улыбаясь. – Вот что, граф: мне денег нужно.

Лицо ее стало печально.

– Ах, графинюшка!…

И граф засуетился, доставая бумажник.

– Мне много надо, граф, мне пятьсот рублей надо.

И она, достав батистовый платок, терла им жилет мужа.

– Сейчас, сейчас. Эй, кто там? – крикнул он таким голосом, каким кричат только люди, уверенные, что те, кого они кличут, стремглав бросятся на их зов. – Послать ко мне Митеньку!

Митенька, тот дворянский сын, воспитанный у графа, который теперь заведывал всеми его делами, тихими шагами вошел в комнату.

– Вот что, мой милый, – сказал граф вошедшему почтительному молодому человеку. – Принеси ты мне… – он задумался. – Да, 700 рублей, да. Да смотри, таких рваных и грязных, как тот раз, не приноси, а хороших, для графини.

– Да, Митенька, пожалуйста, чтоб чистенькие, – сказала графиня, грустно вздыхая.

– Ваше сиятельство, когда прикажете доставить? – сказал Митенька. – Изволите знать, что… Впрочем, не извольте беспокоиться, – прибавил он, заметив, как граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда было признаком начинавшегося гнева. – Я было и запамятовал… Сию минуту прикажете доставить?

– Да, да, то то, принеси. Вот графине отдай.

– Экое золото у меня этот Митенька, – прибавил граф улыбаясь, когда молодой человек вышел. – Нет того, чтобы нельзя. Я же этого терпеть не могу. Всё можно.

– Ах, деньги, граф, деньги, сколько от них горя на свете! – сказала графиня. – А эти деньги мне очень нужны.

– Вы, графинюшка, мотовка известная, – проговорил граф и, поцеловав у жены руку, ушел опять в кабинет.

Когда Анна Михайловна вернулась опять от Безухого, у графини лежали уже деньги, всё новенькими бумажками, под платком на столике, и Анна Михайловна заметила, что графиня чем то растревожена.

– Ну, что, мой друг? – спросила графиня.

– Ах, в каком он ужасном положении! Его узнать нельзя, он так плох, так плох; я минутку побыла и двух слов не сказала…

– Annette, ради Бога, не откажи мне, – сказала вдруг графиня, краснея, что так странно было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из под платка деньги.

Анна Михайловна мгновенно поняла, в чем дело, и уж нагнулась, чтобы в должную минуту ловко обнять графиню.

– Вот Борису от меня, на шитье мундира…

Анна Михайловна уж обнимала ее и плакала. Графиня плакала тоже. Плакали они о том, что они дружны; и о том, что они добры; и о том, что они, подруги молодости, заняты таким низким предметом – деньгами; и о том, что молодость их прошла… Но слезы обеих были приятны…

Графиня Ростова с дочерьми и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф провел гостей мужчин в кабинет, предлагая им свою охотницкую коллекцию турецких трубок. Изредка он выходил и спрашивал: не приехала ли? Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе le terrible dragon, [страшный дракон,] даму знаменитую не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенною простотой обращения. Марью Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург, и оба города, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, рассказывали про нее анекдоты; тем не менее все без исключения уважали и боялись ее.

В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом, о наборе. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на отоманке между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не говорил, а наклоняя голову, то на один бок, то на другой, с видимым удовольствием смотрел на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он стравил между собой.

Один из говоривших был штатский, с морщинистым, желчным и бритым худым лицом, человек, уже приближавшийся к старости, хотя и одетый, как самый модный молодой человек; он сидел с ногами на отоманке с видом домашнего человека и, сбоку запустив себе далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился. Это был старый холостяк Шиншин, двоюродный брат графини, злой язык, как про него говорили в московских гостиных. Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий, розовый, гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта. Это был тот поручик Берг, офицер Семеновского полка, с которым Борис ехал вместе в полк и которым Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называя Берга ее женихом. Граф сидел между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа занятие, за исключением игры в бостон, которую он очень любил, было положение слушающего, особенно когда ему удавалось стравить двух говорливых собеседников.

– Ну, как же, батюшка, mon tres honorable [почтеннейший] Альфонс Карлыч, – говорил Шиншин, посмеиваясь и соединяя (в чем и состояла особенность его речи) самые народные русские выражения с изысканными французскими фразами. – Vous comptez vous faire des rentes sur l'etat, [Вы рассчитываете иметь доход с казны,] с роты доходец получать хотите?

– Нет с, Петр Николаич, я только желаю показать, что в кавалерии выгод гораздо меньше против пехоты. Вот теперь сообразите, Петр Николаич, мое положение…

Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного; он всегда спокойно молчал, пока говорили о чем нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием.

– Сообразите мое положение, Петр Николаич: будь я в кавалерии, я бы получал не более двухсот рублей в треть, даже и в чине поручика; а теперь я получаю двести тридцать, – говорил он с радостною, приятною улыбкой, оглядывая Шиншина и графа, как будто для него было очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей.

– Кроме того, Петр Николаич, перейдя в гвардию, я на виду, – продолжал Берг, – и вакансии в гвардейской пехоте гораздо чаще. Потом, сами сообразите, как я мог устроиться из двухсот тридцати рублей. А я откладываю и еще отцу посылаю, – продолжал он, пуская колечко.

– La balance у est… [Баланс установлен…] Немец на обухе молотит хлебец, comme dit le рroverbe, [как говорит пословица,] – перекладывая янтарь на другую сторону ртa, сказал Шиншин и подмигнул графу.

Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить, и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая всё это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но всё, что он рассказывал, было так мило степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей.

– Ну, батюшка, вы и в пехоте, и в кавалерии, везде пойдете в ход; это я вам предрекаю, – сказал Шиншин, трепля его по плечу и спуская ноги с отоманки.

Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости вышли в гостиную.

Было то время перед званым обедом, когда собравшиеся гости не начинают длинного разговора в ожидании призыва к закуске, а вместе с тем считают необходимым шевелиться и не молчать, чтобы показать, что они нисколько не нетерпеливы сесть за стол. Хозяева поглядывают на дверь и изредка переглядываются между собой. Гости по этим взглядам стараются догадаться, кого или чего еще ждут: важного опоздавшего родственника или кушанья, которое еще не поспело.