Броненосец

<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.

Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 13 мая 2011 года. |

| Эта статья должна быть полностью переписана. На странице обсуждения могут быть пояснения.

|

Бронено́сец — броненосный артиллерийский корабль, предназначенный для уничтожения кораблей всех типов и установления господства на море.

Ранее назывались — Панцирное судно, Панцирный корабль.

Броненосцы появились в 60-х годах XIX века в результате единовременного внедрения на боевых кораблях сразу нескольких достижений промышленной революции — достаточно мощной и компактной паросиловой установки, железной противоснарядной брони и тяжёлой артиллерии, способной с ней бороться.

Своим появлением в 1860-х годах броненосцы уничтожили значение парусных и парусно-паровых линейных кораблей и фрегатов как основной ударной силы военных флотов, и сами утратили значение основной ударной силы флота после появления дредноутов в 1906, но использовались и в Первой, и во Второй мировых войнах, а в составе флотов были после Второй мировой войны.

См. также: монитор, броненосец береговой обороны, карманный линкор.

Содержание

- 1 Появление броненосцев

- 2 Эволюция броненосцев

- 3 Эскадренные броненосцы

- 4 Историческое значение

- 5 Основные события

- 6 См. также

- 7 Примечания

- 8 Комментарии

- 9 Литература

Появление броненосцев

Закат парусных линейных кораблей

К середине XIX века парусные линейные корабли стали постепенно сдавать свои позиции в качестве основной боевой силы флотов, к чему привели два независимых друг от друга процесса (в равной степени завязанных на общий технический прогресс) — совершенствование корабельной артиллерии и внедрение на флоте парового двигателя.

К середине XIX века парусные линейные корабли стали постепенно сдавать свои позиции в качестве основной боевой силы флотов, к чему привели два независимых друг от друга процесса (в равной степени завязанных на общий технический прогресс) — совершенствование корабельной артиллерии и внедрение на флоте парового двигателя.

Во второй четверти XIX столетия паровая машина прочно прописалась на флоте, однако большие размеры и очень высокий расход топлива, необходимость размещения уязвимых гребных колёс по бортам и невысокая надёжность заставляли смотреть на неё как на полезную, но не обязательную новинку, расширявшую возможности флота, а не открывавшую для него принципиально новые перспективы развития. Поэтому из боевых кораблей паровыми машинами оснащались только сравнительно слабые в боевом отношении пароходофрегаты, появившиеся в первой половине XIX века. Они имели одну батарейную палубу, разделённую на две части кожухами колёс, паровой двигатель и трёхмачтовое парусное вооружение, бывшее их основным движителем во время длительных плаваний.

Между тем, появление и распространение в 1840-х годах винтового движителя, а также надёжных и относительно мощных паровых машин привело к тому, что парусные линкоры оказались в чрезвычайно уязвимом положении: независящий от ветра паровой корабль, даже более низкого класса, мог с легкостью держаться с носа или кормы парусного оппонента, обратив всю мощь своей бортовой батареи против немногочисленных погонных или ретирадных орудий парусника. Пароходы также значительно лучше маневрировали в условиях ограниченной акватории и могли, почти не теряя скорости, идти против ветра, что для парусника было нереально.

В 1822 году французским артиллеристом Пексаном был предложен новый тип артиллерийского орудия — бомбическое, крупнокалиберная пушка с относительно коротким стволом, способная стрелять разрывными снарядами (бомбами) по настильной траектории. Орудие Пексана стреляло тяжелыми бомбами, способными проломить обшивку и взорваться внутри деревянных конструкций корабля, что позволяло на дистанции 1000—1500 м потопить вражеский корабль всего 20-25 удачными попаданиями. Для сравнения, при стрельбе ядрами поражались в основном рангоут и экипаж, так что для вывода из строя крупного корабля требовалось огромное количество — сотни и даже тысячи — попаданий, чего обычно удавалось достичь, лишь сконцентрировав против одной цели огонь нескольких равных ей кораблей. В результате морские сражения носили затяжной и зачастую нерешительный характер.

Широкое распространение артиллерийских бомб изменило эту ситуацию самым радикальным образом, благодаря чему новое оружие быстро приобрело такую репутацию, что даже современные историки зачастую оказываются в плену явно завышенных представлений о его боевых возможностях. На деле, крупные деревянные корабли зачастую вполне успешно переживали обстрел из бомбических орудий — например, в битве при Лиссе австрийский деревянный линейный корабль Kaiser выдержал весьма интенсивный обстрел бомбами с предельно малого расстояния, при этом не только не был потоплен, но, хотя и понёс огромные потери в экипаже и полностью лишился рангоута, после боя своим ходом дошёл до места базирования (и впоследствии был перестроен в панцирный броненосец).

Между тем, состоявшееся в 1830-х годах повсеместное принятие орудий Пексана стало одной из причин схода со сцены больших линейных кораблей: так как из-за значительного веса считавшихся теперь наиболее мощным оружием тяжелых бомбических пушек их можно было безопасно устанавливать только на нижней орудийной палубе линкора, реальная разница в огневой мощи между многопалубным линейным кораблем и фрегатом с единственной батарейной палубой практически стерлась. В плане живучести линкор и фрегат были в равной степени уязвимы для бомб, при этом фрегат мог за счет лучших обводов развивать большую скорость и стоил существенно дешевле, высокий корпус же линейного корабля был очень удобной мишенью для комендоров противника.

Впоследствии вместо специализированных чисто бомбовых пушек (shell guns), имевших плохую баллистику, появились универсальные крупнокалиберные орудия, вроде английского 68-фунтового системы Дандаса (1846 год) или американских систем Дальгрена и Родмана — ещё более крупные и тяжёлые, способные стрелять как тяжёлыми ядрами (что вскоре пригодилось против броненосцев), так и более лёгкими, но имеющими мощный разрывной заряд бомбами и сочетавшие крупный калибр с высокой начальной скоростью и настильностью траектории. Даже крупные корабли могли нести лишь небольшое количество таких орудий, но по своей разрушительной силе они на порядок превосходили старые пушки эпохи паруса.

Впоследствии вместо специализированных чисто бомбовых пушек (shell guns), имевших плохую баллистику, появились универсальные крупнокалиберные орудия, вроде английского 68-фунтового системы Дандаса (1846 год) или американских систем Дальгрена и Родмана — ещё более крупные и тяжёлые, способные стрелять как тяжёлыми ядрами (что вскоре пригодилось против броненосцев), так и более лёгкими, но имеющими мощный разрывной заряд бомбами и сочетавшие крупный калибр с высокой начальной скоростью и настильностью траектории. Даже крупные корабли могли нести лишь небольшое количество таких орудий, но по своей разрушительной силе они на порядок превосходили старые пушки эпохи паруса.

Наступила эпоха огромных (порядка 5000 тонн) фрегатов с тяжёлой артиллерией, по суммарной массе бортового залпа превосходящих линейный корабль. Первыми большие и сильные фрегаты начали строить американцы (1855—1857 годы, тип Colorado по 4500 тонн и последовавший за ними ещё более крупный Niagara в 5500 тонн), но наиболее крупными по размерам были британские типа Mersey — Orlando (1858 год, 5600 тонн). Сюда же относились и крупные, тяжеловооружённые фрегаты русского флота, вроде «Генерал-адмирала» (1858 год, 5700 тонн) и «Александра Невского» (1861 год, 4500 тонн). Все они уже имели паровые машины и винтовой движитель.

Чтобы обеспечить хороший ход под парами и разместить на единственной орудийной палубе батарею из большого числа мощных орудий, их длину довели до предельной — в случае «англичан» даже запредельной — для деревянного корпуса. Эти корабли были настоящими шедеврами техники своего времени, «лебединой песней» уходящего в прошлое деревянного кораблестроения. Считалось, что в бою «суперфрегаты» будут держаться от противника на наибольшей возможной дистанции, что должно было снизить их уязвимость за счёт меньшего числа попаданий — при этом их дальнобойная и точная артиллерия позволяла на этой дистанции «достать» хуже вооружённого противника, а высокая скорость — диктовать дистанцию боя и держать цель на выгодных курсовых углах.

В то же самое время сильнейшие морские державы — Британия, Франция и в меньшей степени Россия — все ещё продолжали по инерции строительство крупных винтовых линейных кораблей и снабжение паровыми машинами уцелевших парусных, однако боевая ценность их была сравнительно невысока.

Первые опыты с бронёй

Крымская война позволила окончательно подтвердить уже сделанные к тому времени выводы: во-первых, критическую уязвимость деревянных кораблей для бомбических орудий, во-вторых — абсолютную необходимость иметь на полноценном боевом корабле паровой двигатель. И если с уязвимостью деревянного корпуса для бомб ещё как-то можно было смириться, надеясь на то, что более тяжёлые и дальнобойные орудия, хороший ход и выучка экипажа позволят «переиграть» противника и оправить его на дно раньше, чем тот успеет нанести серьёзные повреждения в ответ — то наличие на корабле паровой машины делало его крайне уязвимым: единственное удачное попадание обычного ядра, выпущенного из современного тяжёлого орудия, в котельное или машинное отделение было способно вывести его из строя на весь оставшийся бой.

Выходом из сложившегося положения была предложенная ещё задолго до того (в том числе и самим Пексаном) защита корабля броней из железных плит, причём при её выработке ориентировались не на защиту исключительно от бомб (для чего было бы достаточно сравнительно тонких железных листов), а именно на прикрытие котлов, машин и, в меньшей степени, артиллерии от обычных ядер. Однако внедрение этого новшества задержалось невысоким уровнем металлургической промышленности. Лишь англичане в начале 1840-х годов опробовали тонкую броню — было обстреляно судно «Самум», имевшие 12,8-мм железные борта — однако тут же забраковали идею: тонкие листы железа, легко раскалывая артиллерийские бомбы, совершенно не защищали от тяжёлых ядер, давая множество опасных осколков с острыми зазубренными краями. В результате был сделан неверный вывод о превосходстве дерева как материала для корпуса боевых кораблей. Такой же вывод был сделан и относительно толстой железной брони по результатам обстрела 150-мм многослойной плиты из тонких (10-12 мм) листов: хотя 50-фунтовое ядро застревало в ней без сквозного пробития, бомбы того же калибра своими взрывами легко разрушали пакет, при этом осколки железа летели во внутренние помещения.

Между тем, уже в 1855 году — во время Крымской войны — французы применили в бою «плавучие батареи» Lave (Лав), Devastation (Девастасьон) и Tonnante (Тоннант) — небольшие (1625 тонн) и тихоходные (5-6 узлов), но бронированные (4-дюймовые сплошные кованые железные плиты на толстой деревянной подложке) пароходы, на которых были установлено небольшое число крупнокалиберных орудий, стрелявших разрывными снарядами. Они с успехом бомбардировали крымское побережье и принудили к сдаче укрепление Кинбурн в устье Днепра. В то же самое время Россия строила для защиты Кронштадта бронированные несамоходные суда — батарейные плоты, на каждом из которых размещалось по четыре 196-мм пушки, прикрытых коваными железными плитами толщиной 120 мм.[1]

Между тем, уже в 1855 году — во время Крымской войны — французы применили в бою «плавучие батареи» Lave (Лав), Devastation (Девастасьон) и Tonnante (Тоннант) — небольшие (1625 тонн) и тихоходные (5-6 узлов), но бронированные (4-дюймовые сплошные кованые железные плиты на толстой деревянной подложке) пароходы, на которых были установлено небольшое число крупнокалиберных орудий, стрелявших разрывными снарядами. Они с успехом бомбардировали крымское побережье и принудили к сдаче укрепление Кинбурн в устье Днепра. В то же самое время Россия строила для защиты Кронштадта бронированные несамоходные суда — батарейные плоты, на каждом из которых размещалось по четыре 196-мм пушки, прикрытых коваными железными плитами толщиной 120 мм.[1]

Успех эксперимента с плавучими батареями — особенно на фоне тех тяжелых повреждений, которые до этого получали в аналогичных атаках деревянные линкоры — привели к тому, что Франция в 1857 году полностью прекратила постройку деревянных линейных кораблей, сосредоточившись на создании защищенных броней фрегатов, которые объединили бы все появившиеся к тому времени новинки — тяжёлую артиллерию, мощный и надёжный паровой двигатель и противоснарядную броню. Несколько позднее к аналогичному решению пришли и англичане. Оставшиеся в составе флотов винтовые деревянные линкоры, многие из которых были новейшей постройки, либо переделывались в так называемые «панцирные» броненосцы, для чего с них срезались верхние палубы, а корпус обшивался железными плитами, либо выводились из состава флота и служили в качестве плавучих складов, казарм или учебных кораблей. Последние деревянные винтовые линкоры были выведены из состава британского флота в начале 1870-х.

Броненосцы выходят в открытое море

Первым броненосным паровым кораблём нового типа, пригодным для плавания в открытом море, был французский панцирный батарейный броненосец La Gloire («Глуар» — «Слава»), спущенный на воду в 1859 году; у него киль и шпангоуты были металлическими, а обшивка — деревянной. Борта корабля имели броневой пояс толщиной 110—119 мм, от верхней кромки до 1,8 м ниже ватерлинии. В 1860 году в Англии на воду был спущен первый цельнометаллический броненосец Warrior («Уорриор» — «Воин»). Именно эти корабли положили начало новому классу кораблей — броненосцам.

К 1862 году французский флот уже имел шесть мореходных броненосцев (из них с железным корпусом только один) и около десятка броненосных плавучих батарей; англичане имели четыре мореходных броненосца (все железные) и восемь плавучих батарей.

Первым броненосным паровым кораблём нового типа, пригодным для плавания в открытом море, был французский панцирный батарейный броненосец La Gloire («Глуар» — «Слава»), спущенный на воду в 1859 году; у него киль и шпангоуты были металлическими, а обшивка — деревянной. Борта корабля имели броневой пояс толщиной 110—119 мм, от верхней кромки до 1,8 м ниже ватерлинии. В 1860 году в Англии на воду был спущен первый цельнометаллический броненосец Warrior («Уорриор» — «Воин»). Именно эти корабли положили начало новому классу кораблей — броненосцам.

К 1862 году французский флот уже имел шесть мореходных броненосцев (из них с железным корпусом только один) и около десятка броненосных плавучих батарей; англичане имели четыре мореходных броненосца (все железные) и восемь плавучих батарей.

В России первыми броненосными кораблями были введённая в строй в 1862 году канонерская лодка «Опыт», построенная на отечественных верфях, и заказанная в Англии плавучая батарея «Первенец», поднявшая флаг в 1863 году.

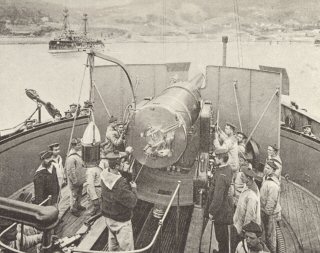

Первое боевое столкновение между бронированными паровыми кораблями произошло во время гражданской войны в США на Хэмптонском рейде 9 марта 1862 года, между броненосцами USS «Монитор» и «Вирджиния» (перестроенный фрегат «Мерримак») и формально окончилось ничьей. В дальнейшем в ходе Гражданской Войны имел место ещё ряд столкновений между броненосными кораблями северян и южан. В целом, Гражданская война дала сравнительно мало материала, полезного для дальнейшего развития броненосного судостроения, так как использовавшиеся обеими сторонами корабли были в основной массе немореходны, но зато в немалой степени способствовала популяризации «брони и тарана».

Первым полномасштабным сражением броненосных флотов была битва при Лиссе у острова Лисса 16 июля 1866 (ныне о. Вис, Хорватия) в ходе Австро-Итальянской войны 1866—1867. Несмотря на значительное техническое и численное преимущество итальянцев, имевших вдвое больше кораблей и современную нарезную артиллерию, бой закончился тактической победой австрийцев, широко применявших таранную тактику.

К середине 1868 года в строю или достройке находилось уже 29 британских и 26 французских броненосцев, правда, британские принадлежали к 21 различному типу, а французские — только к восьми. Крупным броненосным флотом обладали и США, но представлен он был ограниченно мореходными кораблями, годными в основном для береговой обороны. На четвёртом месте находилась (несмотря на поражение при Лиссе) Италия, с её многочисленным флотом, пятое место с переменным успехом делили Россия, Турция и Испания (причем последние две в основном за счет покупки броненосцев за границей). Постепенно подключались к гонке броненосного кораблестроения и прочие морские державы, в том числе и Россия, строившая массовые серии мониторов и приступающая к строительству мореходных башенных броненосных фрегатов.

Тип большого безбронного фрегата после появления броненосцев также не остался «не у дел» — некоторое время эти корабли, но уже с металлическими или композитными корпусами (такие, как английские «Шах» и «Инконстант» по 6200 тонн) считались идеальными для крейсерской службы в океане. Ошибочность подобного мнения выявилась лишь после битвы в бухте Пакоча во второй половине 1870-х, что положило начало эволюции нового типа в какой-то мере защищённого бронёй корабля — бронепалубного крейсера.

Эволюция броненосцев

Период от появления первых броненосцев в 1860 году до установления их окончательного облика в последнем десятилетии XIX века был ознаменован постоянным активным поиском идеального типа, породившим множество самых разнообразных конструкций.

Период от появления первых броненосцев в 1860 году до установления их окончательного облика в последнем десятилетии XIX века был ознаменован постоянным активным поиском идеального типа, породившим множество самых разнообразных конструкций.

Корпуса: дерево, железо, сталь

Иногда указывается, что снабжение броневым поясом деревянных кораблей, которое породило тип панцирных броненосцев, наподобие «Глуара», считалось только временной мерой. В качестве доказательств приводится то, что они обладали всеми недостатками деревянных кораблей — невозможность организации водонепроницаемых переборок и пожароопасность, к чему добавляют так называемую проблему совместимости материалов — дерево нуждалось в долгой подготовке, вымачивании и сушке, иначе оно гнило вблизи железа, а железо ржавело вблизи гниющего дерева.

Этому противоречит тот факт, что броненосцы с деревянными корпусами строили весьма долго, далеко за пределами эпохи первых экспериментов с бронёй — все 1860-е и значительную часть 1870-х годов. В особенности дерево считалось пригодным для океанских броненосцев, рассчитанных на длительные переходы. Дело в том, что железный корпус в открытом море очень быстро покрывался обрастаниями (прежний метод борьбы с обрастанием в виде обшивки днища медными листами был неприменим), что существенно снижало ходовые качества корабля. Доходило до того, что днища железных корпусов для защиты от обрастания поверх обшивали деревом, а затем ещё и медью, или строили суда с железным набором и деревянной обшивкой. Лишь внедрение во второй половине 1870-х годов стали, преимущества которой как перед деревом, так и перед железом были совершенно очевидны, привело к окончательному переходу на металлические корпуса для броненосных кораблей. Например, из массовых серий французских броненосцев 70-х годов XIX века корабли типа Océan (1870), Richelieu (1876) и Colbert (1878) имели деревянные корпуса, в то время, как тип Friedland (1877) — железный, а Redoutable (1876) — стальной.

Таким образом, все три материала использовались параллельно вплоть до конца 1870-х годов. Железо и дерево были в какой-то степени взаимозаменяемыми материалами, так как набор железных судов тех лет во многом повторял деревянный по конструкции. Иногда по одному и тому же проекту строили один корабль с деревянным корпусом, а другой — с железным, лишь внося в него необходимые изменения с учётом используемого материала. Существовало также множество вариантов композитной конструкции корпуса, частично из железных — частично из деревянных элементов. По сути, практически все деревянные броненосцы (и, в целом, практически все деревянные корабли середины и второй половины XIX века) были скорее композитными, так как их набор имел множество железных распорок, раскосов (ридерсов) и усилителей. Для защиты от возгорания надводный борт обычно обшивался тонким листовым железом. Таким же образом решалась и проблема разделения деревянного корпуса на водонепроницаемые отсеки — переборки просто выполняли из железа, со всеми необходимыми герметичными дверьми и уплотнениями вокруг внутрисудовых коммуникаций (впрочем, можно отметить, что водонепроницаемые переборки имелись ещё в деревянных корпусах джонок).

Многие из деревянных бронированных кораблей прослужили весьма долго, до конца XIX — начала XX века. Очень долго служили и австрийские панцирные броненосцы с их крепкими дубовыми корпусами: так, построенный в 1866 году броненосный фрегат S.M.S. Erzherzog Ferdinand Max, прославившийся при Лиссе, находился на активной службе до 1886, затем использовался в качестве тендера до 1889, когда он был превращён в блокшив, пока наконец не был разобран в 1917. То есть, в сумме этот корабль прослужил в первой линии 20 лет и просуществовал 51 год, пережив Первую мировую войну. Срок службы деревянного корпуса в решающей степени зависел от использованного при строительстве материала и условий эксплуатации, включая регулярное обслуживание. Например, корпуса из хвойных пород — лиственницы, сосны, ели — приходили в негодность за 10-15 лет, в то время, как крепкие дубовые и построенные из тропических пород дерева регулярно служили лет по 20-30. Соответствующей, однако, была и разница в цене, а учитывая, что редкий корабль в те годы оставался в первой линии дольше 10 лет из-за быстрого морального устаревания, выбор зачастую делался в пользу дешевизны, а не качества.

Кроме того, даже на железных и стальных броненосцах броня очень долгое время устанавливалась не иначе, как через толстую подкладку из древесины, которая амортизировала удары снарядов о броню, предохраняла железный корпус от расшатывания, и в целом увеличивала срок службы корабля. Причём слой дерева был в несколько раз толще, чем сама броня. Например, на российских башенных броненосных фрегатах «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Грейг» многослойная броня состояла из прилегавших непосредственно к металлической обшивке борта горизонтальных 229-мм тиковых брусьев, положенных на них 25,4-мм железных листов вспомогательной брони, вертикальных 203-мм тиковых брусьев, между которыми устанавливались железные угольники той же высоты, и, наконец, 114-мм наружных броневых плит. Железные угольники под плиты должны были предотвращать разрыв наружных плит брони из-за прогиба от удара снаряда, тиковая прокладка — амортизировать сам удар, предотвращая разрыв заклёпок, соединяющих листы обшивки и набор корпуса. Вспомогательная внутренняя броня должна была защищать от снарядов, пробивших внешнюю. Для защиты дерева подкладки использовался сначала сурик, а затем — специальный «клей Хейса», считавшийся абсолютно надёжным средством предотвращения гнили.

Силовые установки

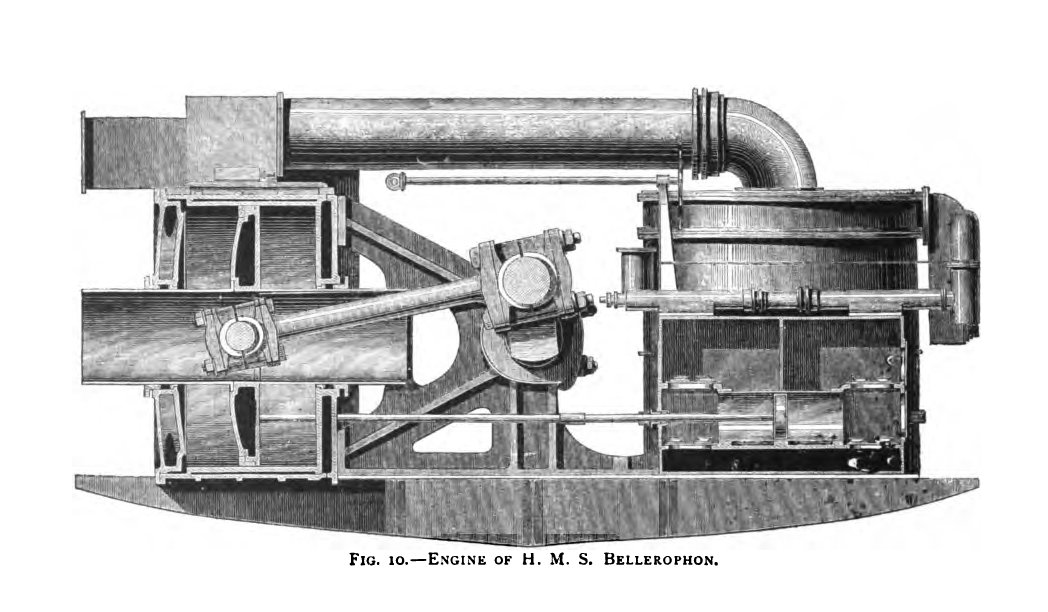

Эпоха броненосцев пришлась на период быстрого развития паровых двигателей, в котором потребности военного флота во многом играли роль катализатора.

Первые броненосцы снабжались весьма примитивными паровыми машинами однократного расширения, по своей конструктивной схеме по сути напрямую восходящими к двигателю Уатта. Паром их снабжали также исключительно примитивные прямоугольные огнетрубные котлы, представлявшие собой по сути наполненный водой железный короб, внутрь которого была вставлена топка и через который были пропущены идущие от неё к дымоходу дымогарные трубы. Давление пара в таких котлах не превышало 1,4 — 1,5 атм, а опасность самопроизвольного взрыва была вполне реальной — не говоря уже о последствиях попадания снаряда. В 1860-х годах стали появляться струйные конденсаторы пара, в которых отработавший в цилиндрах пар смешивался с холодной забортной водой, несколько снизившие расход воды, до этого бывший катастрофически большим.

Первые броненосцы снабжались весьма примитивными паровыми машинами однократного расширения, по своей конструктивной схеме по сути напрямую восходящими к двигателю Уатта. Паром их снабжали также исключительно примитивные прямоугольные огнетрубные котлы, представлявшие собой по сути наполненный водой железный короб, внутрь которого была вставлена топка и через который были пропущены идущие от неё к дымоходу дымогарные трубы. Давление пара в таких котлах не превышало 1,4 — 1,5 атм, а опасность самопроизвольного взрыва была вполне реальной — не говоря уже о последствиях попадания снаряда. В 1860-х годах стали появляться струйные конденсаторы пара, в которых отработавший в цилиндрах пар смешивался с холодной забортной водой, несколько снизившие расход воды, до этого бывший катастрофически большим.

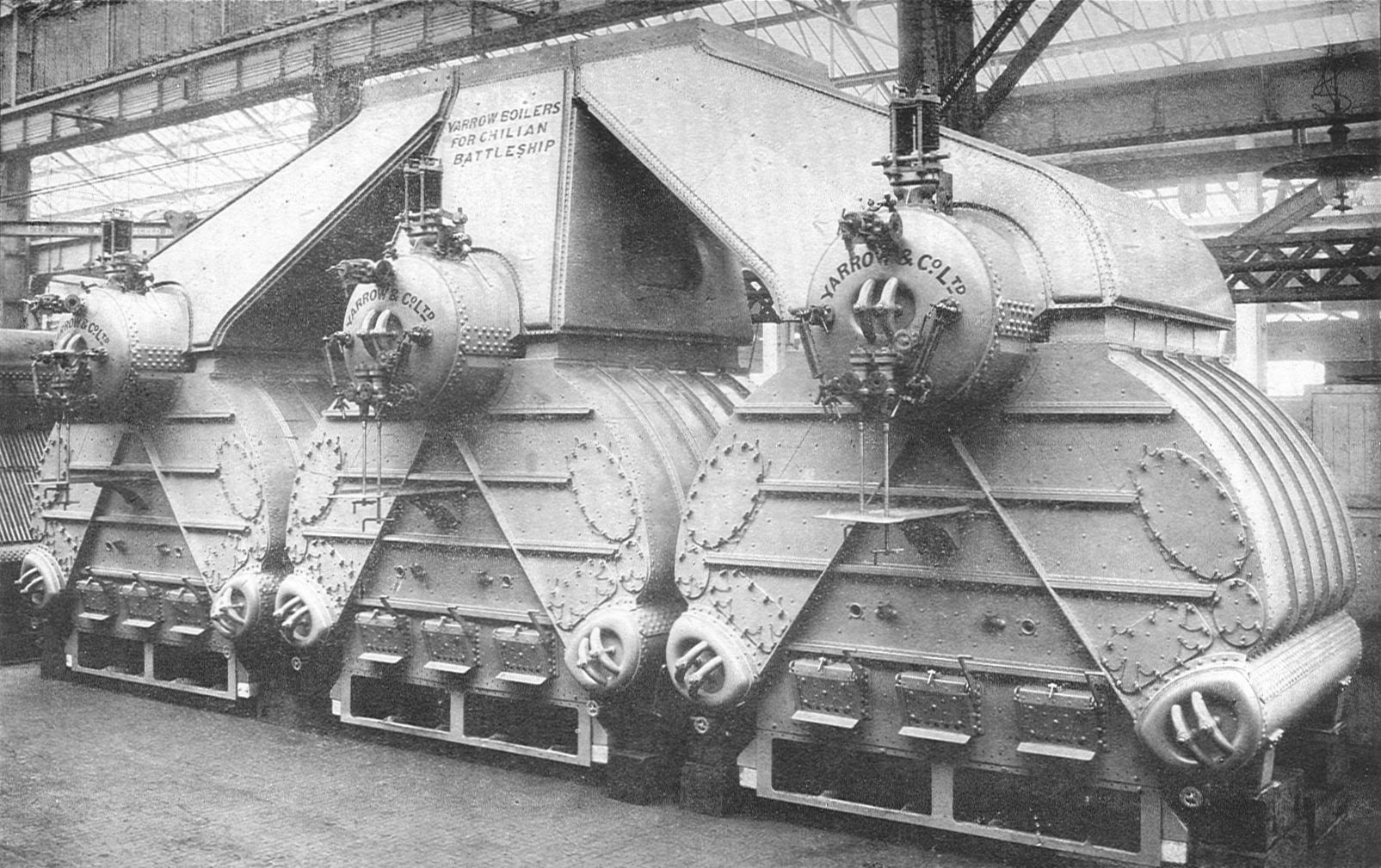

К середине 1870-х годов на военных кораблях стали применяться цилиндрические огнетрубные котлы, в сочетании с применением поверхностных конденсаторов позволившие довести давление до 4 — 4,5 атм. К этому времени стали использоваться и более эффективные паровые машины типа «компаунд», в которых отработанный пар из цилиндра высокого давления поступал в один или несколько цилиндров низкого давления, имеющих больший диаметр для компенсации меньшего давления пара — первым броненосцем с ними стал HMS Alexandra, спущенный в 1875 году. Их внедрение позволило снизить расход угля и существенно повысить удельную (на тонну веса) мощность механизмов. Стали применяться вентилятор для создания форсированной тяги в топках за счёт повышения давления в кочегарках.

На протяжении 1880-х годов на смену сложным, громоздким и малоэффективным горизонтальным машинам пришли вертикальные.

К 1890-м года на военных кораблях стали получать распространение более безопасные в обращении и позволяющие намного быстрее разводить пары водотрубные котлы, в которых вода циркулировала по расположенным внутри топки кипятильным трубкам, благодаря чему давление пара было доведено до 10 атм и более, а опасность взрыва резко снизилась (обычно разрывались лишь отдельные трубки, что не приводило к катастрофическим последствиям). Впервые они были применены на французском «Бренню», спущенном в 1891 году. Водотрубные котлы потребовали введения опреснителей, так как их питание не могло осуществляться забортной водой.

К 1890-м года на военных кораблях стали получать распространение более безопасные в обращении и позволяющие намного быстрее разводить пары водотрубные котлы, в которых вода циркулировала по расположенным внутри топки кипятильным трубкам, благодаря чему давление пара было доведено до 10 атм и более, а опасность взрыва резко снизилась (обычно разрывались лишь отдельные трубки, что не приводило к катастрофическим последствиям). Впервые они были применены на французском «Бренню», спущенном в 1891 году. Водотрубные котлы потребовали введения опреснителей, так как их питание не могло осуществляться забортной водой.

В результате этих мер за 30 лет с 1865 по 1895 год мощность силовой установки броненосцев возросла в 4…5 раз, а скорость хода — с 11…13 до 17…18 узлов.

Совершенствовались и вспомогательные механизмы, что выразилось главным образом во всё более широком применении сервоприводов (паровые рулевые машины — с 1866 года, гидропривод наведения орудия — в 1870-х) и электротехники (паровая динамо-машина — в середине 1870-х, электропривод наведения орудия — в 1890-х).

Совершенствование главных механизмов и расширение ассортимента вспомогательного оборудования постепенно качественно меняли броненосные корабли, готовя почву для качественного скачка в их боевой эффективности, произошедшего в самом начале XX века.

Броня: материалы и схемы распределения

Уже с самого появления брони на кораблях наметились две противоположные схемы бронезащиты.

Создатели плавучих батарей, мониторов и прочих кораблей, предназначенных для обороны своего побережья и атаки неприятельского старались как можно более полно защитить бронёй свои детища, прикрыв ей весь борт, а также верхнюю палубу и даже надстройки. Именно таковы были встретившиеся друг с другом в бою на Хемптонском рейде «Монитор» и «Вирджиния», полностью закованные в довольно толстую по тем временам броню. Так, «Монитор» имел бортовой пояс толщиной от 3 до 5", а его башня и боевая рубка были защищены бронёй толщиной до 8-9", в то время абсолютно неуязвимой. Палуба также была прикрыта дюймовыми бронеплитами, вполне эффективными при возможных для артиллерии того времени углах падения в пределах порядка 25°. При этом у «Монитора» полностью отсутствовали какие либо помещения для экипажа, расположенные выше ватерлинии — морякам приходилось располагаться в трюме, в тесноте, духоте и темноте. Идеальные для боя, неуязвимый «Монитор» и его многочисленное потомство оказались ужасными кораблями с точки зрения службы мирного времени. Кроме того, органическим недостатков мониторов была очень плохая мореходность — прямое следствие исключительно малой высоты полностью закрытого тяжёлой бронёй надводного борта, при ограниченном водоизмещении. По сути они оказались предшественниками броненосцев береговой обороны, так как все попытки строительства океанских мониторов оканчивались неудачей.

При создании же первых мореходных броненосных кораблей быстро выяснилось, что полностью защитить их корпус бронёй адекватной толщины невозможно. Для мореходного броненосца оказалось необходимо иметь высокий борт, пусть даже и не полностью защищённый бронёй, а также обширные небронированные корпусные и палубные надстройки для размещения экипажа и других целей. В результате эволюция броненосных кораблей пошла по другому пути — вместо целиком закованных в броню мониторов стали строить корабли, имеющие сравнительно узкий броневой пояс по ватерлинии, компактное броневое прикрытие артиллерии и большой запас плавучести, за счёт чего они не тонули даже при принятии на борт большого количества воды через пробоины. Если борт первого французского броненосца — «Глуара» — был прикрыт бронёй умеренной 4-дюймовой толщины от штевня до штевня, то уже у последовавших за ним «Мадженты» и «Сольферино» полным был лишь 4,5-дюймовый нижний броневой пояс, идущий вдоль ватерлинии, защищающий же батарею чуть более тонкий верхний пояс оставлял не имеющие особого значения для боевой живучести корабля оконечности деревянного корпуса совершенно открытыми. Англичане с самого начала строили свои корабли по этой схеме — у «Уориорра» борт был прикрыт бронёй лишь на 67 из 127 метров общей длины, причём незащищённой оставалась даже часть батареи, вместе с рулевым устройством. Зато этот корабль обладал идеальной мореходностью и отличным для своего времени 14-узловым ходом (правда, ценой плохой маневренности).

И в том, и в другом случае броня была железной, причём американцы изначально предпочитали многослойные пакеты из сравнительно тонких листов, на Континенте же с самого начала использовались толстые монолитные плиты. На «Уорриоре» их пытались снабжать входящими друг в друга пазами и гребнями, повышавшими стойкость бронирования, однако ввиду огромной стоимости и невозможности быстрой замены отдельной повреждённой плиты от этого решения очень быстро отказались. В любом случае, как уже указывалось, броня устанавливалась на толстую (в несколько раз толще её самой) подкладку из твёрдого дерева, предохраняющую корпус от губительных сотрясений, возникающих при попадании снаряда.

Впоследствии эти схемы трансформировались в две концепции бронезащиты — «французскую», при которой основное внимание уделялось узкой полосе брони, прикрывающей ватерлинию по всей длине корабля, и «английскую», при которой как можно более толстой бронёй старались прикрыть только жизненно важные части корабля, а остальной борт, включая оконечности, оставался открытым. Последняя схема получила широкое распространение, в том числе — и в русском флоте вплоть до самого конца XIX века, поэтому рассмотрение её характерных особенностей и хода эволюции представляет особый интерес, и на ней мы мы остановимся подробнее.

Впоследствии эти схемы трансформировались в две концепции бронезащиты — «французскую», при которой основное внимание уделялось узкой полосе брони, прикрывающей ватерлинию по всей длине корабля, и «английскую», при которой как можно более толстой бронёй старались прикрыть только жизненно важные части корабля, а остальной борт, включая оконечности, оставался открытым. Последняя схема получила широкое распространение, в том числе — и в русском флоте вплоть до самого конца XIX века, поэтому рассмотрение её характерных особенностей и хода эволюции представляет особый интерес, и на ней мы мы остановимся подробнее.

После признанного недостаточно защищённым «Уориорра» на какое-то время в английском флоте утвердилась схема защиты, аналогичная первым французским броненосцам: ватерлиния прикрывалась полным, идущим от штевня до штевня и в носу переходящим в подкрепления тарана, поясом толстой брони, надёжно обеспечивающим плавучесть корабля, расположенную выше батарею же защищал короткий второй пояс, который на казематных кораблях (см. ниже) часто прикрывал лишь менее половины от общей длины борта.

Между тем, уже к концу 1860-х годов эту схему ожидал кризис: мощность артиллерии быстро росла, и для того, чтобы противостоять её снарядам, толщину брони приходилось постоянно наращивать, что, в свою очередь, вынуждало уменьшать площадь бронезащиты.

Первым решением проблемы стал предложенный главным конструкторов флота Э. Ридом брустверный броненосец, или так называемый «брустверный монитор» — тип броненосца, у которого над низким, полностью бронированным бортом был надстроен бронированный бруствер длиной примерно в половину длины корабля, в пределах которого размещались механизмы башенных артиллерийских установок, рубка, люки, трубы и прочие важные части корабля, что существенно повышало мореходность при сохранении основных преимуществ монитора. В изначальном проекте корабль был полностью бронирован выше ватерлинии, по образцу своих предшественников — брустверных мониторов типа «Цербер», однако в итоговом варианте бруствер оказался окружён лёгкой надстройкой, служащей для помещения экипажа и образующей в носовой части невысокий полубак. Брустверные корабли могли сравнительно безопасно совершать морские плавания, тем не менее, сильно заливались водой и теряли ход при курсе против волны из-за возрастания сопротивления, что делало их применение оправданным в основном во внутренних морях — Средиземном, Балтийском и так далее. Яркие представители этого типа — появившиеся практически одновременно английский «Девастейшн» 1873 и русский «Пётр Великий» 1872.

Первым решением проблемы стал предложенный главным конструкторов флота Э. Ридом брустверный броненосец, или так называемый «брустверный монитор» — тип броненосца, у которого над низким, полностью бронированным бортом был надстроен бронированный бруствер длиной примерно в половину длины корабля, в пределах которого размещались механизмы башенных артиллерийских установок, рубка, люки, трубы и прочие важные части корабля, что существенно повышало мореходность при сохранении основных преимуществ монитора. В изначальном проекте корабль был полностью бронирован выше ватерлинии, по образцу своих предшественников — брустверных мониторов типа «Цербер», однако в итоговом варианте бруствер оказался окружён лёгкой надстройкой, служащей для помещения экипажа и образующей в носовой части невысокий полубак. Брустверные корабли могли сравнительно безопасно совершать морские плавания, тем не менее, сильно заливались водой и теряли ход при курсе против волны из-за возрастания сопротивления, что делало их применение оправданным в основном во внутренних морях — Средиземном, Балтийском и так далее. Яркие представители этого типа — появившиеся практически одновременно английский «Девастейшн» 1873 и русский «Пётр Великий» 1872.

Выработанный на «Девастейшене» и аналогичном ему по концепции «Дредноуте» тип корабля были признан удачным, и на какое-то время это решение стало восприниматься в английском флоте в качестве оптимального. Между тем, дальнейший рост мощности артиллерии привёл к тому, что считавшийся в своё время неуязвимым «Девастейшен» уже к концу того же десятилетия по сути оказался лишённым защиты — новые орудия пробивали бы его броню на любой дистанции и в любой проекции. Для защиты от снарядов таких монстров, как выпускавшиеся на экспорт весившие более 100 тонн 17,72" (450 мм) орудия Армстронга, была необходима железная броня толщиной 500—600 и более мм, прикрыть которой весь борт хотя бы по ватерлинии представлялось совершенно невозможным ввиду её огромной массы.

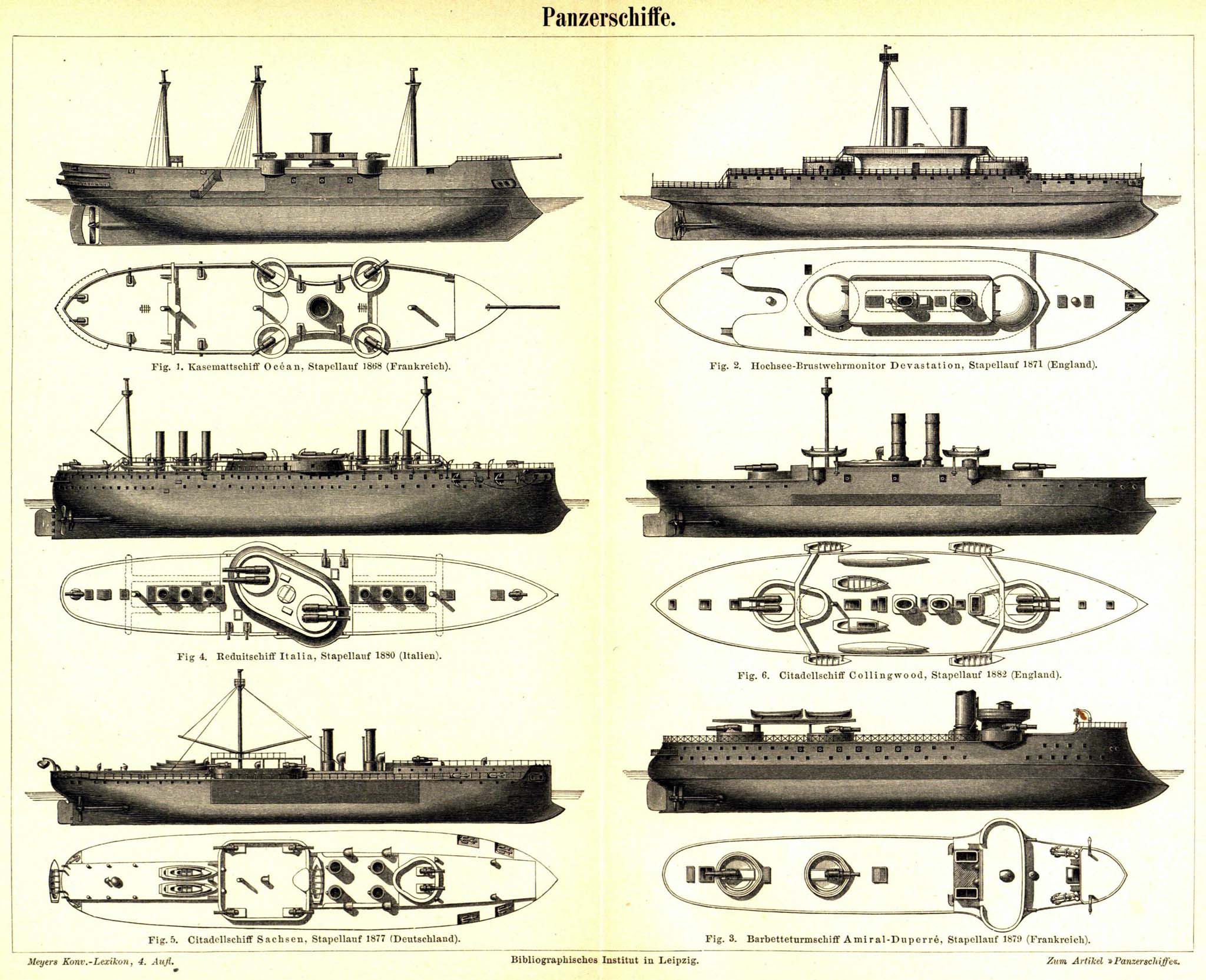

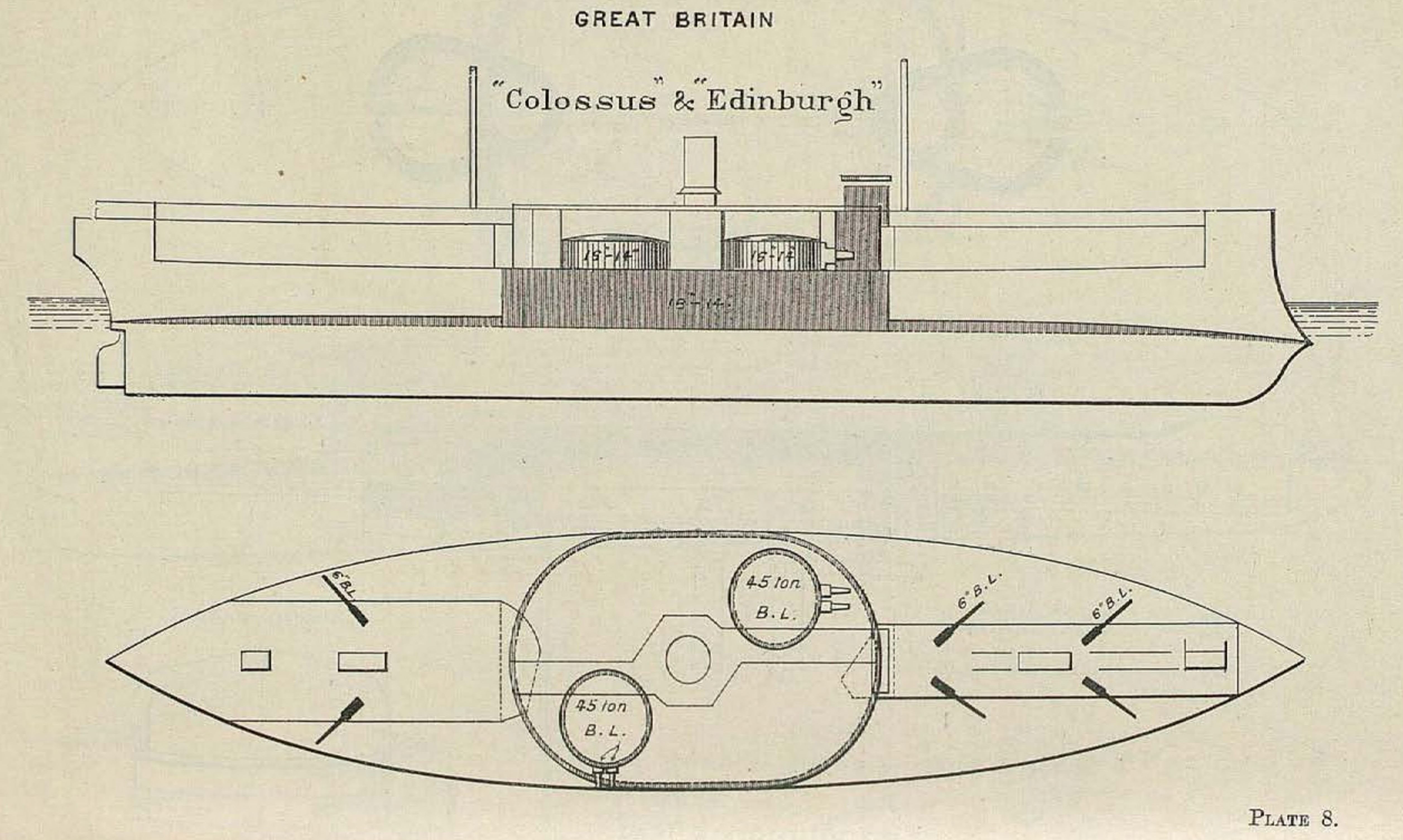

Новым вариантом решения проблемы, предложенным сменившим Рида на его посту Н. Барнаби, был цитадельный броненосец — корабль, у которого вся броня сосредоточена в средней части корпуса, защищая боевую часть (боезапас, артиллерийские механизмы и рубку), над которой устанавливались башни или барбеты с несколькими орудиями очень большого калибра. Бронирование носовой и кормовой частей при этом либо отсутствовало, либо было минимально, обычно ограничиваясь расположенной на уровне ватерлинии горизонтальной броневой палубой со скосами. Первые представители этого типа — английский «Инфлексибл» (англ. inflexible — «Несгибаемый») 1881 года и итальянский «Дуилио» 1880 года, который был заложен раньше, но завершён строительством намного позже своего английского аналога.

Новым вариантом решения проблемы, предложенным сменившим Рида на его посту Н. Барнаби, был цитадельный броненосец — корабль, у которого вся броня сосредоточена в средней части корпуса, защищая боевую часть (боезапас, артиллерийские механизмы и рубку), над которой устанавливались башни или барбеты с несколькими орудиями очень большого калибра. Бронирование носовой и кормовой частей при этом либо отсутствовало, либо было минимально, обычно ограничиваясь расположенной на уровне ватерлинии горизонтальной броневой палубой со скосами. Первые представители этого типа — английский «Инфлексибл» (англ. inflexible — «Несгибаемый») 1881 года и итальянский «Дуилио» 1880 года, который был заложен раньше, но завершён строительством намного позже своего английского аналога.

Сутью цитадельной схемы было то, что плавучесть корабля должна была всецело обеспечиваться цитаделью и в теории не зависела от ничем не защищённых надводных оконечностей, которые должны были пронизываться крупнокалиберными снарядами через оба борта навылет без особого ущерба. Между тем, на практике этот замысел конструкторов постоянно подвергался сомнению со стороны военных моряков, кроме того, повреждения в носовой части должны были весьма сильно сказаться на скорости и маневренности корабля.

Впоследствии появилась двухцитадельная схема с ещё меньшей площадью защиты, при ещё большей толщине брони, в которой вертикальной бронёй прикрывались лишь сами орудийные установки и короткие участки борта непосредственно под ними, практически весь остальной корабль же был защищён одной лишь броневой палубой.

Между тем, к концу XIX века такие корабли оказались крайне уязвимыми для новой скорострельной среднекалиберной и малокалиберной артиллерии, стреляющей фугасными снарядами нового поколения — до такой степени, что многие военно-морские теоретики вообще отказывались считать их броненосными. Кроме того, прогресс металлургии в это время позволил перейти от железной брони последовательно к сталежелезной (сваренной из листа стали и железа), стальной гомогенной и стальной цементированной (с науглероженным внешним слоем). Последняя по сопротивляемости превосходила кованое железо почти вдвое, позволяя во столько же раз уменьшить толщину и массу бронирования, сделав возможным забронировать корабль намного более полно, в частности — на многих кораблях вернуться к полному, хотя и утончающемуся к оконечностям, поясу по ватерлинии. При этом уже не старались достичь абсолютной неуязвимости брони — с современной на тот момент артиллерией эта идея в любом случае была бы утопична — а лишь обеспечить кораблю защиту на определённой дистанции, позволяющую ему успешно вести артиллерийский бой с равноценным противником (см. Зона свободного маневрирования).

Между тем, к концу XIX века такие корабли оказались крайне уязвимыми для новой скорострельной среднекалиберной и малокалиберной артиллерии, стреляющей фугасными снарядами нового поколения — до такой степени, что многие военно-морские теоретики вообще отказывались считать их броненосными. Кроме того, прогресс металлургии в это время позволил перейти от железной брони последовательно к сталежелезной (сваренной из листа стали и железа), стальной гомогенной и стальной цементированной (с науглероженным внешним слоем). Последняя по сопротивляемости превосходила кованое железо почти вдвое, позволяя во столько же раз уменьшить толщину и массу бронирования, сделав возможным забронировать корабль намного более полно, в частности — на многих кораблях вернуться к полному, хотя и утончающемуся к оконечностям, поясу по ватерлинии. При этом уже не старались достичь абсолютной неуязвимости брони — с современной на тот момент артиллерией эта идея в любом случае была бы утопична — а лишь обеспечить кораблю защиту на определённой дистанции, позволяющую ему успешно вести артиллерийский бой с равноценным противником (см. Зона свободного маневрирования).

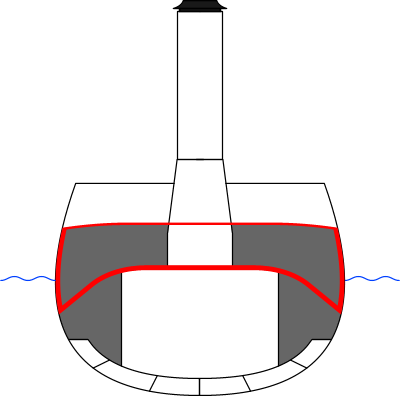

Защита большинства упомянутых выше броненосных кораблей ограничивалась броневым поясом по борту, дополненным сравнительно тонкой верхней броневой палубой, предназначенной для защиты от случайных попаданий снарядов, прошедших над верхним краем бортового пояса. На корпус корабля как будто одевали сверху железный «панцирь», защищающий его от вражеского огня. Кроме того, имелись поперечные траверзы для защиты от продольного огня, сравнимые по толщине с бортовым поясом. Пока даже сравнительно тонкая броня была практически непробиваема для артиллерии, такая схема защиты была вполне рациональна, но со временем увеличение мощи артиллерии начало выявлять её недостатки. Так, если снаряд всё же пробивал пояс или броневую палубу, его осколки вместе с осколками самой брони летели прямо в ничем не защищённые внутренние помещения корабля, включая котельные и машинные отделения: единственное удачное попадание из современного тяжёлого орудия могло вывести такой корабль из строя, несмотря на бронирование. Даже попадания снарядов без пробития брони, а также взрывы мощных фугасов на броне, откалывали от её внутреннего слоя крупные осколки, способные при неблагоприятном стечении обстоятельств нанести существенный урон механизмам корабля и команде.

Решением оказалось введение в 1880-х годах второй, внутренней броневой палубы из мягкой незакалённой стали, расположенной над котлами и машинами и имеющей выпуклую (карапасную) форму со скосами, опускающимися до нижних краёв бортового пояса. Если для бронепалубных крейсеров она играла роль единственной защиты, то для более тяжёлых кораблей её использовали как защиту вспомогательную — от осколков и снарядов, пробивших броню главного пояса или верхней броневой палубы. В результате броневая защита корабля из наружного «панциря» превратилась в замкнутый контур защиты — броневой «ящик» на уровне ватерлинии, надёжно закрывающий котлы, машины и механизмы корабля. Теперь снаряду, пришедшему с любого направления, противостояло уже как минимум два слоя брони. Для защиты от затопления этот «ящик» тщательно разделяется переборками на мелкие изолированные отсеки.

У построенных в начале XX века британских броненосцев на горизонтальное бронирование приходилось уже до четверти от общей массы брони, а по площади боковой проекции она, с учётом скосов, была сравнима с бортовым бронированием — правда, при намного меньшей толщине. Тем не менее, артиллерия совершенствовалась не только количественно, но и качественно, дистанции боя постоянно росли, а с ними увеличивались и углы, с которыми снаряды ударяли в палубы корабля. В Первую мировую войну практика показала, что горизонтальная защита кораблей всех флотов была всё же категорически недостаточна для противодействия как современной артиллерии, так и — в особенности — появившемуся в начале века принципиально новому оружию, сбрасываемым с аэропланов и дирижаблей авиабомбам.

В этот период было выдвинуто новое требование к палубной броне — примерно соответствовать по стойкости бортовому бронированию корабля. Если оно не исполнялось, корабль оказывался очень уязвим на определённых дистанциях боя, на которых снаряды приходят под большим углом к горизонту. В полной мере ему соответствовали лишь корабли (уже не броненосцы, а линкоры), построенные в межвоенный период, у которых толщина броневых палуб стала приближаться к толщине бортового бронирования. Обычно на них имелось не менее трёх броневых палуб: верхняя была сравнительно тонкой и служила для взведения взрывателя полубронебойного снаряда или авиабомбы; средняя была наиболее толстой и служила основной защитой, сдерживая силу взрыва; нижняя служила дополнительной защитой на случай, если среднее оказывалась пробита.

Развитие же бортового бронирования после Первой мировой войны пошло не по экстенсивному, а по интенсивному пути: при той же толщине броню начали ставить под углом к горизонту, стараясь добиться попаданий снарядов под более острым углом; вводят разнесённое бронирование, при котором броневой пояс находился не снаружи, а внутри корпуса корабля. Все корабли этого периода были построены по цитадельной схеме — защищено бронёй были лишь пространство между крайними башенным установками, включая котлы, машины и механизмы, оконечности же оставались беззащитными, или, как максимум, имели тонкое противоосколочное бронирование, также играющее роль «ледового пояса» для плавания зимой в северных морях. Иногда применялось бронирование с двумя контурами защиты, при котором цитадель имела вид двух поставленных друг на друга «ящиков» — верхнего с противоосколочным бронированием и нижнего, защищённого более основательно. Бронирование дополнялось на этих кораблях мощной защитой от подводных взрывов.

После Второй мировой войны развитие авиации и управляемого оружия положило конец эволюции броненосных артиллерийских кораблей.

Артиллерия: конструкция и расположение

Первые броненосцы оснащались гладкоствольными дульнозарядными орудиями, унаследованными от эпохи парусного флота и по сути, за исключением чуть больших размеров и калибра, мало отличавшимися от артиллерии времён адмирала Нельсона, вроде английского 68-фунтового орудия, сообщавшего 31,84-кг сферическому ядру скорость в 481 м/с. Бронепробиваемость таких орудий не позволяла поражать даже корабли, защищённые сравнительно тонкой 4-дюймовой (около 100 мм) бронёй, а их боеприпасы — сплошные ядра и начинённые чёрным порохом полые бомбы — не обеспечивали нанесения повреждений, достаточных для быстрого потопления крупного современного корабля с разделённым на множество отсеков железным корпусом. Поэтому в первой половине 1860-х годов европейцы старались просто установить на броненосце как можно больше орудий в надежде достичь высокой эффективности хотя бы против устаревших деревянных кораблей. Поражать же вражеские броненосцы должен был «вошедший в моду» впервые с эпохи Римской Империи подводный бивень — таран, надолго ставший после битвы при Лиссе неотъемлемой принадлежностью боевого корабля.

Первые броненосцы оснащались гладкоствольными дульнозарядными орудиями, унаследованными от эпохи парусного флота и по сути, за исключением чуть больших размеров и калибра, мало отличавшимися от артиллерии времён адмирала Нельсона, вроде английского 68-фунтового орудия, сообщавшего 31,84-кг сферическому ядру скорость в 481 м/с. Бронепробиваемость таких орудий не позволяла поражать даже корабли, защищённые сравнительно тонкой 4-дюймовой (около 100 мм) бронёй, а их боеприпасы — сплошные ядра и начинённые чёрным порохом полые бомбы — не обеспечивали нанесения повреждений, достаточных для быстрого потопления крупного современного корабля с разделённым на множество отсеков железным корпусом. Поэтому в первой половине 1860-х годов европейцы старались просто установить на броненосце как можно больше орудий в надежде достичь высокой эффективности хотя бы против устаревших деревянных кораблей. Поражать же вражеские броненосцы должен был «вошедший в моду» впервые с эпохи Римской Империи подводный бивень — таран, надолго ставший после битвы при Лиссе неотъемлемой принадлежностью боевого корабля.

По другому пути пошли кораблестроители по другую сторону Атлантики: на свои мониторы американцы ставили всего лишь по нескольку орудий, зато самого крупного калибра — до 20 дюймов (508 мм) включительно для гладкоствольных и до 9 дюймов (229 мм) для нарезных систем. Тяжёлые ядра гладкоствольных пушек если и не пробивали, то проламывали броню, прогибали или срывали отдельные броневые плиты с креплений, сокрушали сотрясениями от своих ударов корпус противника, открывая в нём течи — в то время, как менее разрушительные нарезные орудия обеспечивали бо́льшую дальность и высокую точность стрельбы. Некоторые из мониторов так и были вооружены — одно гладкое и одно нарезное орудия в одной башне.

По другому пути пошли кораблестроители по другую сторону Атлантики: на свои мониторы американцы ставили всего лишь по нескольку орудий, зато самого крупного калибра — до 20 дюймов (508 мм) включительно для гладкоствольных и до 9 дюймов (229 мм) для нарезных систем. Тяжёлые ядра гладкоствольных пушек если и не пробивали, то проламывали броню, прогибали или срывали отдельные броневые плиты с креплений, сокрушали сотрясениями от своих ударов корпус противника, открывая в нём течи — в то время, как менее разрушительные нарезные орудия обеспечивали бо́льшую дальность и высокую точность стрельбы. Некоторые из мониторов так и были вооружены — одно гладкое и одно нарезное орудия в одной башне.

Англичане в то же время пытались экспериментировать с казнозарядными нарезными орудиями системы Армстронга, однако даже для передовой промышленности Туманного Альбиона такой переход оказался явно преждевременным: количество связанных с их конструктивными недостатками инцидентов постоянно росло, так что в конце концов вся история с ними оказалась на практике весьма дорогостоящей авантюрой. Со слов капитана линейного корабля «Кембридж»,

К концу 1860-х годов основным типом артиллерии в Королевском Флоте вновь стали проверенные дульнозарядные орудия, правда, теперь уже с нарезанным по системе Уитворта каналом ствола и существенно более крупных размеров и калибра — до 12 дюймов (305 мм) включительно. Своеобразным эталоном того времени стало появившееся на рубеже 1860-х и 1870-х годов 35-тонное орудие RML 12 inch gun калибром 305 мм и с начальной скоростью 320-кг сплошного бронебойного снаряда системы Палисера в 420 м/с. Именно четыре таких орудия были установлены в башнях знаменитого HMS Devastation. Для заряжания таких орудий уже оказалось необходимым применить специальные гидроприводы, так как обращаться с ними по-старинке вручную бы было совершенно невозможно, особенно в тесных башенных установках.

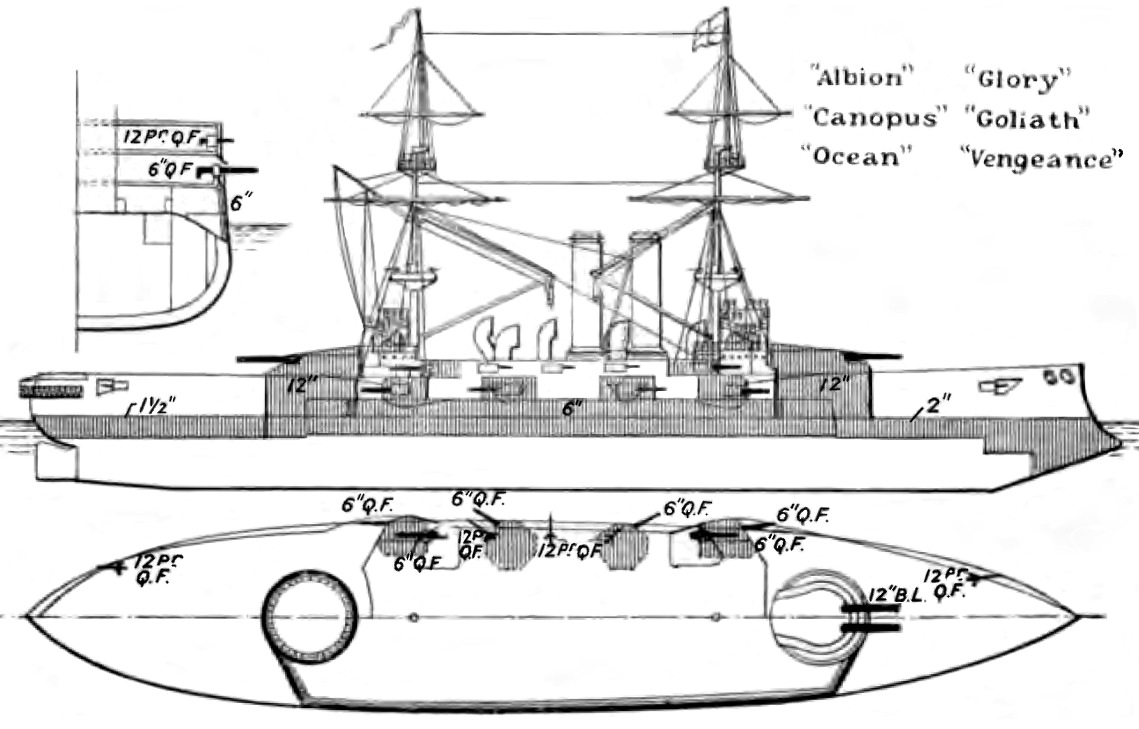

Непрерывное увеличение толщины брони и калибра орудий сопровождалось ростом водоизмещения и привело к появлению таких монстров, как британские башенные корабли типа «Инфлексибл» и итальянские барбетные типа «Италия». Если на первом четыре орудия небывалой доселе мощи — калибром 406 мм и весом свыше 100 т — прикрывались железным поясом рекордной толщины в 610 мм, то итальянские корабли оснащались пушками ещё большего калибра — 431 мм — и развивали невиданную для таких крупных кораблей (свыше 15 тыс. тонн в полном грузу) скорость в 18 узлов. За все это итальянцы заплатили не только огромную сумму в лирах (тем более удивительную в 1880-х годах, когда итальянская экономика была ещё по сути аграрной, так что частей собственно итальянского производства в этих кораблях было весьма немного), но и практически полностью лишили корабли броневой защиты — от снарядов они защищались лишь 76 мм броневой палубой и угольными ямами, за что их даже не всегда относят к классу броненосцев. Считалось, что медленно стреляющие тяжелые пушки не смогут нанести разделенному на множество небольших герметичных отсеков корпусу значимого ущерба, выигранный же за счет отказа от броневого пояса вес можно было пустить на увеличение скорости и мощности вооружения; на практике появление скорострельной артиллерии среднего калибра практически лишило эти корабли боевой ценности.

Непрерывное увеличение толщины брони и калибра орудий сопровождалось ростом водоизмещения и привело к появлению таких монстров, как британские башенные корабли типа «Инфлексибл» и итальянские барбетные типа «Италия». Если на первом четыре орудия небывалой доселе мощи — калибром 406 мм и весом свыше 100 т — прикрывались железным поясом рекордной толщины в 610 мм, то итальянские корабли оснащались пушками ещё большего калибра — 431 мм — и развивали невиданную для таких крупных кораблей (свыше 15 тыс. тонн в полном грузу) скорость в 18 узлов. За все это итальянцы заплатили не только огромную сумму в лирах (тем более удивительную в 1880-х годах, когда итальянская экономика была ещё по сути аграрной, так что частей собственно итальянского производства в этих кораблях было весьма немного), но и практически полностью лишили корабли броневой защиты — от снарядов они защищались лишь 76 мм броневой палубой и угольными ямами, за что их даже не всегда относят к классу броненосцев. Считалось, что медленно стреляющие тяжелые пушки не смогут нанести разделенному на множество небольших герметичных отсеков корпусу значимого ущерба, выигранный же за счет отказа от броневого пояса вес можно было пустить на увеличение скорости и мощности вооружения; на практике появление скорострельной артиллерии среднего калибра практически лишило эти корабли боевой ценности.

Столь огромные орудия имели очень низкую скорострельность и фактически могли сделать лишь несколько выстрелов в час, так что реальная их боевая эффективность была более, чем сомнительна. Кроме того, живучесть их стволов была крайне невелика и, например, у английских 16,25" (413 мм) орудий составляла лишь 75 выстрелов, после которых требовалось перестволение, а каждый выстрел «орудия-монстра» оказывался тяжёлым испытанием для всего корпуса корабля, который часто получал повреждения от сотрясения или дульных газов при стрельбе из своих же орудий. Поэтому впоследствии от гигантских орудий отказались, и к 1890-м годам стандартом вновь стала 12" (305 мм) артиллерия, продержавшись в этой роли почти до 1910-х, дополненная обширной вспомогательной батареей из орудий калибра 3…9" (76,2…229 мм), предназначенных для поражения слабо защищённых частей вражеского корабля и борьбы с миноносцами.

Между тем, за пределами Великобритании французским и германским инженерам ещё в середине 1860-х годов удалось добиться вполне удовлетворительной надёжности от казнозарядных орудий. Наиболее совершенными считались орудия системы Круппа, получившее широкое распространение в европейских флотах, включая и русский. Имея сходные с британскими дульнозарядными орудиям характеристики, они были более скорострельны, намного более удобны в обращении и безопаснее. Последнее стало очевидно после несчастного случая на борту однотипного с «Девастейшеном» броненосца HMS Thunderer в 1879 году, когда во время учебных стрельб из-за двойного заряжания разорвалось одно из орудий главного калибра, убив 11 и ранив 35 человек, из которых многие были при этом страшно покалечены. Для казнозарядного орудия, канал ствола которого хорошо просматривается при открытом затворе, такое развитие событий было просто невозможно. Переход Королевского флота на казнозарядные орудия, правда, наметился ещё до происшествия на «Тандерере», однако громкая катастрофа послужила в качестве мощного катализатора этого процесса. Тем не менее, ещё в начале XX века некоторые из британских кораблей старой постройки всё ещё сохраняли свою дульнозарядную артиллерию.

Между тем, за пределами Великобритании французским и германским инженерам ещё в середине 1860-х годов удалось добиться вполне удовлетворительной надёжности от казнозарядных орудий. Наиболее совершенными считались орудия системы Круппа, получившее широкое распространение в европейских флотах, включая и русский. Имея сходные с британскими дульнозарядными орудиям характеристики, они были более скорострельны, намного более удобны в обращении и безопаснее. Последнее стало очевидно после несчастного случая на борту однотипного с «Девастейшеном» броненосца HMS Thunderer в 1879 году, когда во время учебных стрельб из-за двойного заряжания разорвалось одно из орудий главного калибра, убив 11 и ранив 35 человек, из которых многие были при этом страшно покалечены. Для казнозарядного орудия, канал ствола которого хорошо просматривается при открытом затворе, такое развитие событий было просто невозможно. Переход Королевского флота на казнозарядные орудия, правда, наметился ещё до происшествия на «Тандерере», однако громкая катастрофа послужила в качестве мощного катализатора этого процесса. Тем не менее, ещё в начале XX века некоторые из британских кораблей старой постройки всё ещё сохраняли свою дульнозарядную артиллерию.

В 1890-х годах фактическим стандартом стал затвор системы шведского изобретателя Акселя Велина, запатентованный фирмой Виккерса и объединявший в своей конструкции все накопившиеся к этому времени удачные решения.

В 1890-х годах фактическим стандартом стал затвор системы шведского изобретателя Акселя Велина, запатентованный фирмой Виккерса и объединявший в своей конструкции все накопившиеся к этому времени удачные решения.

Для 1880-х и особенно 1890-х годов был характерен быстрый рост количественных характеристик артиллерии при практически неизменной конструкции. Если с точки зрения последней, пожалуй, единственным радикальным новшеством этой эпохи стало появление малокалиберных и среднекалиберных «скорострельных» (патронных или с раздельно-гильзовым заряжанием) орудий, которые на броненосцах использовались лишь в качестве вспомогательной артиллерии, то прогресс в области артиллерии главного калибра практически целиком сместился в область улучшения баллистических качеств за счёт применения в них всё более совершенных метательных взрывчатых веществ с соответствующим увеличением длины канала ствола относительно калибра. И хотя калибр при этом оставался неизменен или даже уменьшался в сравнении с «монстрами» 1870-х годов, размеры и масса самой установки значительно увеличивались, поскольку быстро росли длина и масса орудийного ствола, появлялись всевозможные вспомогательные устройства для гашения отдачи и механизированного перезаряжания, улучшалось бронирование.

Для 1880-х и особенно 1890-х годов был характерен быстрый рост количественных характеристик артиллерии при практически неизменной конструкции. Если с точки зрения последней, пожалуй, единственным радикальным новшеством этой эпохи стало появление малокалиберных и среднекалиберных «скорострельных» (патронных или с раздельно-гильзовым заряжанием) орудий, которые на броненосцах использовались лишь в качестве вспомогательной артиллерии, то прогресс в области артиллерии главного калибра практически целиком сместился в область улучшения баллистических качеств за счёт применения в них всё более совершенных метательных взрывчатых веществ с соответствующим увеличением длины канала ствола относительно калибра. И хотя калибр при этом оставался неизменен или даже уменьшался в сравнении с «монстрами» 1870-х годов, размеры и масса самой установки значительно увеличивались, поскольку быстро росли длина и масса орудийного ствола, появлялись всевозможные вспомогательные устройства для гашения отдачи и механизированного перезаряжания, улучшалось бронирование.

Использовавшийся ещё со средневековья чёрный порох имел очень высокую скорость горения, поэтому рассчитанные под него орудия были короткоствольными — обычно не более 20 калибров. Дальнобойность и настильность траектории у коротких орудий были невелики, лишь чуть лучше, чем у артиллерии эпохи парусного флота, так что огневой контакт кораблей в основном ограничивался дистанцией в одну морскую милю (1,852 км), как это было, к примеру, в широко известном бою «Шаха» и «Уаскара».

В 1870-х годах начинают делать призматический порох, спрессованный в шашки в виде шестигранных призм со внутренним каналом или несколькими каналами, что позволило уменьшить скорость горения за счёт резкого увеличения поверхности, на которой происходила реакция. В середине 1880-х годов появляются бурый и шоколадный пороха, изготовленные с использованием соответственно, бурого и шоколадного угля, особым образом обожжённого. Они имели ещё меньшую скорость горения, что позволило увеличить длину ствола до 25-30 калибров, с соответствующим ростом начальной скорости снаряда до 580—620 м/с.

Однако, все старые сорта порохов потеряли актуальность после появления в 1890-х годах пороха бездымного, на основе нитроцеллюлозы, который не только позволил благодаря низкой и хорошо контролируемой за счёт формы зерна скорости горения довести длину стволов орудий до 35-45 калибров, но и обеспечил артиллерии существенно лучшую баллистику, а также, согласно своему названию, практически не образовывал дыма при выстреле, что резко улучшило условия прицеливания при интенсивном огне и снизило заметность ведущего огонь корабля. Типичным примером орудий этой эпохи может послужить стрелявшее кордитом британское 305-мм BL 12 inch naval gun Mk VIII, прослужившее с 1895 по 1910-е годы: 390-кг снаряду оно сообщало начальную скорость в 721 м/с, что соответствовало эффективной дальности стрельбы в 10 и более километров. Полноценное раскрытие потенциала таких орудий было невозможно в рамках бытовавшей в конце XIX века практике стрельбы из них, унаследованной в общих чертах от парусного флота — встал вопрос о специальном техническом обеспечении залповой стрельбы на дистанции, считавшиеся ранее запредельными, что потребовало внедрения новых способов стрельбы, централизованных систем управления артиллерийским огнём. Положительное разрешение этого вопроса легло в основу революции в военном-морском деле, связанной с появлением пришедших на смену последним броненосцам дредноутов.

Второй, тесно связанной с эволюцией порохов, революционной новинкой стало появление в конце 1880-х годов сменивших устаревшие бомбы с чёрным порохом полноценных фугасных снарядов, начинённых бризантным взрывчатым веществом — мелинитом (лиддитом, шимозой), а затем пироксилином и толом. Нанося страшные повреждения небронированным участкам борта, из которых взрывами вырывало целые куски площадью в несколько квадратных метров, они существенно повлияли на развитие корабельной архитектуры в последнее десятилетие XIX века. Ещё более грозным оружием оказались сочетающие ударное и фугасное поражающее воздействие полубронебойные снаряды, с толстыми стенками и разрывным зарядом порядка 5-6 % от массы. Их взрыватели располагались в донной части и срабатывали с небольшим замедлением, поэтому такой снаряд, пробив броню вражеского корабля, взрывался уже внутри его отсеков, что было на порядок эффективнее взрыва обычного фугасного снаряда снаружи корпуса. После Русско-японской войны этот тип снарядов для крупнокалиберной морской артиллерии стал основным.

После 1890-х годов баллистические качества морских артиллерийских систем практически не улучшались, а рост их характеристик достигался в основном за счёт увеличения калибра, изменения конструкции снаряда и применения новых установок, допускавших большие углы вертикального наведения орудий.

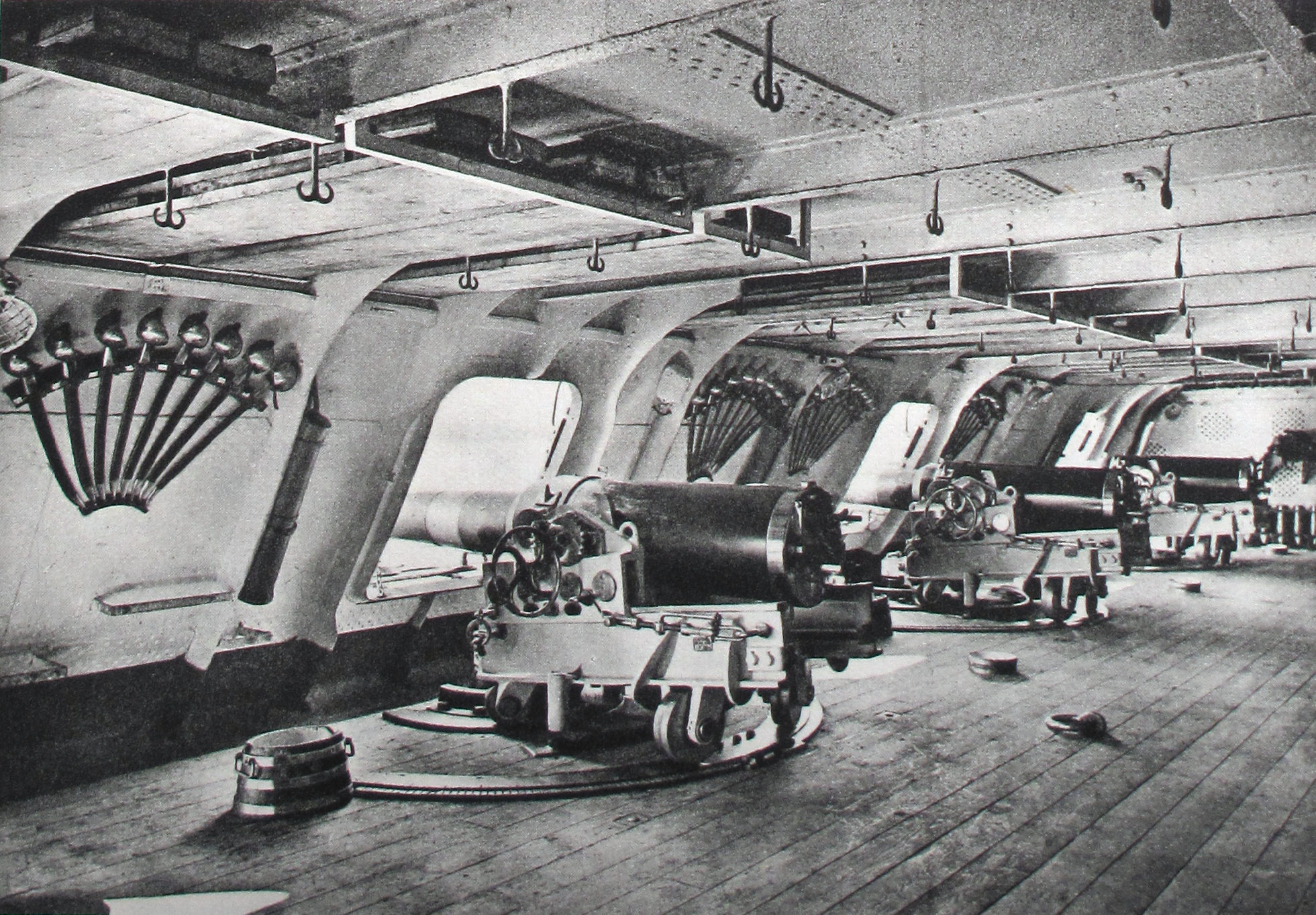

Батарейные броненосцы

Первыми броненосными кораблями были батарейные броненосцы, по своей сути представлявшие собой защищённые бронёй паровые фрегаты, корветы или шлюпы, с полным сохранением их конструкции, зачастую вплоть до мелочей. Появление их говорило лишь об одном — флотоводцы даже в эпоху брони и пара хотели иметь в своём распоряжении всё те же корабли привычных по парусному флоту классов, только защищённые бронёй.

Первыми броненосными кораблями были батарейные броненосцы, по своей сути представлявшие собой защищённые бронёй паровые фрегаты, корветы или шлюпы, с полным сохранением их конструкции, зачастую вплоть до мелочей. Появление их говорило лишь об одном — флотоводцы даже в эпоху брони и пара хотели иметь в своём распоряжении всё те же корабли привычных по парусному флоту классов, только защищённые бронёй.

Между тем, пока даже сравнительно тонкая броня оставалась практически неуязвимой для артиллерии, а калибр и размеры самих орудий не превышали принятых в парусном флоте, этот подход обеспечивал появление достаточно, а скорее — даже избыточно сильных для своего времени кораблей при минимальном риске конструктивного промаха, что вполне соответствовало запросам «переходного» периода в истории флота конца 1850-х — начала 1860-х годов.

Устанавливаемые на первые броненосцы орудия всё ещё оставались сравнительно небольшими, а основным противниками виделись небронированные деревянные корабли. Поэтому стремление получить достаточную массу бортового залпа при расположении всей артиллерии корабля на одной батарейной палубе, а также — желание достичь наибольшей возможной скорости хода при сравнительно слабых машинах, вынуждали конструкторов проектировать очень крупные по меркам своего времени корабли. Так, «Уорриор» с его 34-орудийной батареей (по 4 110-фунтовых и 13 68-фунтовых орудия на борт) и очень острыми обводами в носу и корме имел небывалую для боевого корабля тех лет длину, превышавшую 400 футов (ок. 120 метров), которая сообщала ему неудовлетворительную маневренность и мешала заходить на текущий ремонт в любой из существовавших в то время доков кроме родного для него Пембрук-Дока в Уэльсе.

Башенные броненосцы

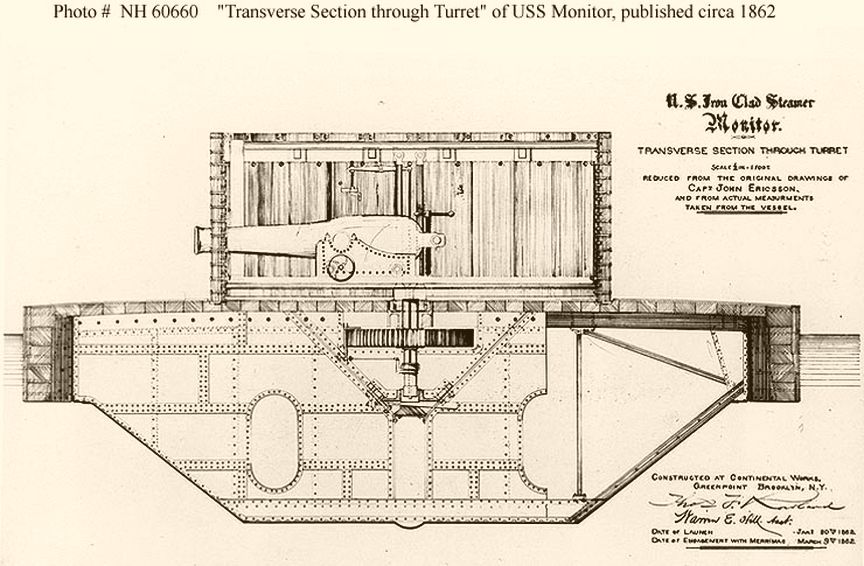

В полную противоположность бывшим истинным воплощением консерватизма батарейным броненосным кораблям, настоящей революцией стало появление кораблей башенных, первым из которых стал «Монитор», построенный шведским изобретателем Джоном Эриксоном для американских северных штатов во время Гражданской войны. Практически одновременно башенные корабли появились и в Англии.

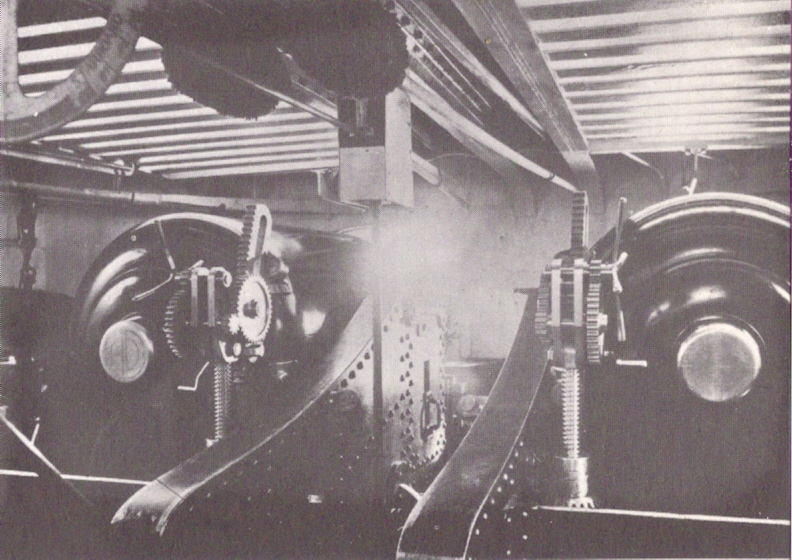

Соответственно, существовали две различные системы артиллерийских башен — американская Эриксона и британская Коулза, причём в остальных флотах часто имелись корабли с башнями и той, и с другой системы. И в том, и в другом случаях башни сами по себе были принципиально одинаковы и представляли собой замкнутые бронированные помещения цилиндрической формы с полом и потолком, внутри которых размещались орудия и их прислуга. Принципиальная разница же заключалась в том, каким образом осуществлялся поворот башен для наведения на цель.

Эриксон установил свою башню нижней кромкой прямо на верхней палубе, обеспечив её поворот за счёт центрального штыря, жестко закреплённого в днище корабля. Для горизонтального наведения изобретатель приспособил паровой привод от небольшой одноцилиндровой машины через редуктор, причём для поворота башню было необходимо немного приподнять над палубой при помощи клинового механизма, а её вращение было не вполне равномерным, так что точное горизонтальное наведение оказалось затруднено. Так как вся башня целиком располагалась выше верхней палубы, высота её оказалась довольно велика. С подпалубными помещениями она сообщалась лишь при помощи своего штыря, что, с одной стороны, уменьшало заливаемость последних забортной водой — это было в особенности актуально на экстремально низкобортных мониторах Эриксона, а с другой — полностью лишало расчёт орудий какой либо связи с остальным кораблём — даже подачу боеприпасов приходилось осуществлять через верхнюю палубу. Ещё одной характерной особенностью башни Эриксона в её окончательном варианте было расположение на её крыше боевой рубки корабля, что стало «фирменной» чертой практически всех спроектированных им мониторов начиная с «Пассаика», причём крепилась она не к самой башне, а к неподвижному центральному штырю, и при повороте последней оставалась неподвижна.

Эриксон установил свою башню нижней кромкой прямо на верхней палубе, обеспечив её поворот за счёт центрального штыря, жестко закреплённого в днище корабля. Для горизонтального наведения изобретатель приспособил паровой привод от небольшой одноцилиндровой машины через редуктор, причём для поворота башню было необходимо немного приподнять над палубой при помощи клинового механизма, а её вращение было не вполне равномерным, так что точное горизонтальное наведение оказалось затруднено. Так как вся башня целиком располагалась выше верхней палубы, высота её оказалась довольно велика. С подпалубными помещениями она сообщалась лишь при помощи своего штыря, что, с одной стороны, уменьшало заливаемость последних забортной водой — это было в особенности актуально на экстремально низкобортных мониторах Эриксона, а с другой — полностью лишало расчёт орудий какой либо связи с остальным кораблём — даже подачу боеприпасов приходилось осуществлять через верхнюю палубу. Ещё одной характерной особенностью башни Эриксона в её окончательном варианте было расположение на её крыше боевой рубки корабля, что стало «фирменной» чертой практически всех спроектированных им мониторов начиная с «Пассаика», причём крепилась она не к самой башне, а к неподвижному центральному штырю, и при повороте последней оставалась неподвижна.

Башня Коулза, напротив, опиралась своей нижней кромкой на главную палубу (среднюю, расположенную ниже верхней), а в верхней палубе для её прохода имелся круглый вырез, зазор между которым и самой башней был, несмотря ни на какое уплотнение, постоянным источником сырости в подбашенных помещениях. Благодаря частично подпалубному расположению башня Коулза была намного ниже эриксоновской, а значит — менее уязвима для огня противника, особенно с учётом того, что изначально предполагалось придать верхней палубе вокруг неё наклон, сформировав нечто вроде окружающего башню гласиса. Поворот башни осуществлялся ручным приводом за счёт перекатывающихся по специальной площадке на главной палубе круглых катков, вместе составлявших нечто вроде гигантского роликового подшипника. Лишь намного позднее для поворота башни Коулза был приспособлен гидравлический привод.

Башня Коулза, напротив, опиралась своей нижней кромкой на главную палубу (среднюю, расположенную ниже верхней), а в верхней палубе для её прохода имелся круглый вырез, зазор между которым и самой башней был, несмотря ни на какое уплотнение, постоянным источником сырости в подбашенных помещениях. Благодаря частично подпалубному расположению башня Коулза была намного ниже эриксоновской, а значит — менее уязвима для огня противника, особенно с учётом того, что изначально предполагалось придать верхней палубе вокруг неё наклон, сформировав нечто вроде окружающего башню гласиса. Поворот башни осуществлялся ручным приводом за счёт перекатывающихся по специальной площадке на главной палубе круглых катков, вместе составлявших нечто вроде гигантского роликового подшипника. Лишь намного позднее для поворота башни Коулза был приспособлен гидравлический привод.

В целом, конструкция Коулза считалась более продуманной с инженерной точки зрения, как в целом, так и в мелочах — настолько, что на аналогичную конструкцию с катками впоследствии перешли сами американцы. Тем не менее, общими недостатками башен обеих систем были, во-первых, большая масса всей установки в целом и её подвижных частей в частности, во-вторых — очень малый внутренний объём, затрудняющий действия прислуги, а в-третьих — полное отсутствие какой либо защиты поворотного механизма и его привода, что вынуждало полностью бронировать борт башенных кораблей в районе башен, дополняя бортовую броню ещё и поперечными траверзами, что ощутимо увеличивало массу необходимой броневой защиты.

Существовал третий тип броневых башен, также созданный в 1860-х — башни Идса, разработанные американским инженером и промышленником Джеймсом Идсом. Подобно башне Коулза, башня Идса вращалась на роликах; но в отличие от башни Коулза, кольцо из роликов было проложено под главной палубой, в подводной части. Внутри полого цилиндра башни Идса (проходящего сквозь палубы корабля вплоть до подводной части), орудия размещались на независимо вращающейся платформе, которая для перезарядки опускалась вниз, в подводную часть корпуса. Для своего времени, башня Идса была очень прогрессивной; на ней впервые значительное внимание уделили защите подбашенного пространства и механизмов привода башни, тем самым сделав шаг к башенно-барбетным установкам, появившимся лишь в 1890-х. Кроме того, башня Идса была также высоко механизированной по меркам времени. Все её функции — вращение, подъём и опускание орудийной платформы, вертикальная наводка орудий, возвращение орудий на место после отката — осуществлялись с помощью вспомогательных паровых приспособлений, и башня Идса требовала намного меньше персонала чем башни Кольза и Эрикссона. Однако, из-за большой сложности и стоимости, башня Идса не пользовалась доверием военных, и распространения не получила.

Казематные броненосцы

Идея башенного корабля оказалась слишком революционной для того, чтобы принять эту схему сразу для всех кораблей флота. Кроме того, крайне неудачный опыт с башенным мореходным броненосцем «Кептэн», погибшим в 1870 году, всего через 4 месяца службы, от внезапно налетевшего шквала, не причинившего особого вреда остальным кораблям его эскадры, на какое-то время убедил адмиралов в том, что артиллерийская башня и служба корабля в открытом море категорически несовместимы друг с другом. Правда, в данном случае фатальным оказалось сочетание низкого борта, изначально весьма тяжёлых башенных установок и также отнюдь не лёгкого рангоута с огромной строительной перегрузкой, но самого факта гибели новейшего корабля в мирное время оказалось более, чем достаточно для того, чтобы эксперименты с башенными мореходными броненосцами прекратили на какое-то время не только в Англии, но и в других странах, включая Россию, где у достроечной стенки был на долгие годы оставлен башенный фрегат «Минин», имевший некоторое сходство с «Кептэном» по типу и в силу уже одного этого признанный потенциально «неблагонадёжным».

Между тем, располагать орудия вдоль борта привычным образом также становилось весьма затруднительно ввиду стремительного роста их веса и габаритов, обусловленных необходимостью пробивать всё более и более толстую броню. Проблему размещения немногочисленных, но тяжелых орудий и защиты их толстой броней смогли решить казематные броненосцы, наподобие английского «Беллерофона», также называемые броненосцами с центральной батареей. У них стянутая к середине корабля батарея была существенно сокращена по длине, за счёт чего появилась возможность нарастить толщину защищающего её верхнего броневого пояса, и, зачастую, увеличена по высоте относительно остального дека для размещения самых крупных и массивных орудий.

Между тем, располагать орудия вдоль борта привычным образом также становилось весьма затруднительно ввиду стремительного роста их веса и габаритов, обусловленных необходимостью пробивать всё более и более толстую броню. Проблему размещения немногочисленных, но тяжелых орудий и защиты их толстой броней смогли решить казематные броненосцы, наподобие английского «Беллерофона», также называемые броненосцами с центральной батареей. У них стянутая к середине корабля батарея была существенно сокращена по длине, за счёт чего появилась возможность нарастить толщину защищающего её верхнего броневого пояса, и, зачастую, увеличена по высоте относительно остального дека для размещения самых крупных и массивных орудий.

В своём изначальном виде казематное расположение артиллерии также не было лишено недостатков — расположенные побортно орудия имели весьма ограниченные секторы обстрела. Поэтому края каземата стали скашивать, а небронированному борту — придавать такую форму, которая позволяла орудиям, расположенным по краям центрального каземата, вести огонь по носу и по корме, для чего их станки перетаскивали по специальной системе расположенных на палубе каземата рельс к орудийным портам, обращённым в соответствующем направлении. У некоторых кораблей (британский «Александра», австро-венгерский «Кустоцца») казематы даже делались двухъярусными, что позволяло при той же длине верхнего броневого пояса разместить вдвое больше орудий. Практически все казематные корабли всё ещё имели полное парусное вооружение, вполне соответствующее их общему образу, в наибольшей степени отвечавшему вкусам консервативной части флотоводцев той эпохи. В первой линии флотов крупных морских держав они продержались недолго — уже к середине 1870-х годов большинство из них считалось безнадёжно устаревшими, но второстепенные силы, вроде Австро-Венгрии, не имея возможности ни строить более современные корабли на отечественных верфях, ни заказывать их за границей, вводили в строй сравнительно простые по устройству казематные броненосцы до самого конца того же десятилетия.

Параллельно происходила постепенная эволюция архитектуры самих казематов и устанавливаемых в них орудийных станков: колёсные лафеты времён парусного флота были заменены на станки с бортовым (передним) штыром[Прим. 1] — сначала деревянные, затем металлические — которые в свою очередь со временем уступили место станкам с центральным штыром (тумбового типа)[Прим. 2], обеспечивающим намного более быстрое наведение орудий на цель. Воспринимающие отдачу механические компрессоры уступили место гидравлическим или гидропневматическим. Чтобы увеличить сектор обстрела, орудия стали устанавливать в выступах борта — спонсонах, а для обеспечения более надёжной защиты — снабжать противоосколочными щитами (сначала плоскими, а затем и башенноподобными), что было особенно актуально при станках с центральным штыром, требовавшим больших орудийных портов, через которые прислуга орудия могла быть поражена осколками или ружейным огнём.

Верхом развития казематных артиллерийских установок стали установленные в спонсонах индивидуальные броневые казематы орудий, иногда даже двухэтажные, совмещающие большие углы наведения и хорошую защищённость. Для орудий главного калибра на броненосцах они уже не применялись (хотя могли встречаться на крейсерах — «Громобой», «Пауэрфул» и др.), но широко использовались для вспомогательной среднекалиберной артиллерии, для которой такая установка зачастую оказывалась более оправдана, чем сложная, менее надёжная и скорострельная башенная.

Ренессанс башни

После появления в самом начале 1870-х годов революционного для своего времени британского броненосца «Девастейшен», который за счёт принципиального отказа от погубившего «Кептен» рангоута сочетал мощное вооружение, расположенное в двух башнях Коулза, со вполне безопасным, хотя и далёким от идеала, поведением в штормовом море, всё же поколебало мнение британских адмиралов в сторону башенного корабля — настолько, что после 1877 года англичане уже не строили кораблей с бортовым расположением орудий главного калибра, на какое-то время полностью переключившись на башенное расположение артиллерии.