Эдуард VIII

| Эдуард VIII Edward VIII<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 20 января — 11 декабря 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Коронация: | не короновался | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Предшественник: | Георг V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Преемник: | Георг VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Отречение: | 11 декабря 1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 20 января — 11 декабря 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Коронация: | не короновался | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Предшественник: | Георг V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Преемник: | Георг VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Отречение: | 11 декабря 1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Рождение: | 23 июня 1894 Ричмонд (Лондон) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Смерть: | 28 мая 1972 (77 лет) Нёйи-сюр-Сен, под Парижем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Место погребения: | Королевское кладбище, Фрогмор, Беркшир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Род: | Виндзорская династия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Отец: | Георг V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Мать: | Мария Текская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Супруга: | Уоллис Симпсон (после отречения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Автограф: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Монограмма: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Награды: |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Эдуа́рд VIII (англ. Edward VIII; имена в крещении Эдуард Альберт Кристиан Георг Андрей Патрик Давид; 23 июня 1894 — 28 мая 1972) — король Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, император Индии на протяжении 10 месяцев: с 20 января по 11 декабря 1936 года; не был коронован. Отрёкся от престола, чтобы вступить в брак с разведённой Уоллис Симпсон, на что правительство Великобритании не давало согласия. При этом он заявил: «Я нашёл невозможным… исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю».

Вскоре по отречении, 8 марта 1937 года, получил титул герцога Виндзорского (англ. Duke of Windsor). Известен своими личными контактами с руководством нацистской Германии, имевшими место после отречения. В 1940—1945 годах был губернатором Багамских островов, после войны жил во Франции.

Его поступок был воспет Гарри Белафонте, в песне «Love Alone». Также об истории Эдуарда и Уоллис повествует фильм Мадонны «МЫ. Верим в любовь».

Содержание

Ранние годы. Принц Уэльский

Родился в Уайт-Лодж, Суррей; старший правнук королевы Виктории по прямой мужской линии, имел с рождения титул высочества. При крещении получил семь имён — Эдуард в честь деда, Альберт в честь прадеда, Кристиан в честь прадеда Кристиана IX короля Дании, а имена Джордж (Георгий), Эндрю (Андрей), Патрик и Дэвид (Давид) — соответственно в честь святых покровителей Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса. Из имён предпочитал последнее, Давид или Дэвид, и до конца его дней ближайшие родственники и друзья так его и называли.

Родился в Уайт-Лодж, Суррей; старший правнук королевы Виктории по прямой мужской линии, имел с рождения титул высочества. При крещении получил семь имён — Эдуард в честь деда, Альберт в честь прадеда, Кристиан в честь прадеда Кристиана IX короля Дании, а имена Джордж (Георгий), Эндрю (Андрей), Патрик и Дэвид (Давид) — соответственно в честь святых покровителей Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса. Из имён предпочитал последнее, Давид или Дэвид, и до конца его дней ближайшие родственники и друзья так его и называли.

После смерти деда, Эдуарда VII, 6 мая 1910, 15-летний принц автоматически стал наследником британского престола, а 2 июня 1910 года отец, Георг V, дал ему титул принца Уэльского. Он был первым со времён Средневековья принцем Уэльским, прошедшим инвеституру (1911) в Кэрнарвонском замке в Уэльсе, на чём настоял премьер-министр, валлиец Дэвид Ллойд-Джордж. Во время Первой мировой войны служил в армии, ездил на фронт, но его не пускали воевать на передовую. Российский император Николай II 16 мая 1916 года наградил его орденом св. Георгия 3-й степени. В 1920-е много ездил по Британской империи, посещал области, поражённые Великой депрессией и проч.

Принц Уэльский был холост и имел близкие отношения с несколькими замужними женщинами; в 1930 он познакомился с американкой Уоллис Симпсон (ранее разведённой и состоявшей во втором браке), к которой испытывал глубокую привязанность, что испортило его отношения с отцом. Эдуард решил жениться на ней и требовал, чтобы родители принимали её при дворе.

Царствование

20 января 1936 года Георг V скончался; 42-летний принц Уэльский был провозглашён королём Эдуардом VIII Великобританским и Ирландским, и всех государств Содружества и проч., и императором Индии. На другой день он вызывающе нарушил протокол, наблюдая за провозглашением манифеста о своём вступлении на престол в компании (формально замужней) миссис Симпсон. Ранее в тот же день монарх прибыл из Сандринхема, где умер его отец, в Лондон на самолёте, став первым британским королём, поднявшимся на борт воздушного судна.

Немедленно же по вступлении Эдуарда на престол в лондонском суде начался бракоразводный процесс г-жи Симпсон, и стало очевидным, что король хочет жениться на ней. Но, следуя духу британских законов, сделать это было невозможно: король является главою англиканской церкви, которому запрещён брак с лицом, ранее состоявшим в расторгнутом браке. Ряд консервативных политиков, во главе с премьером Стэнли Болдуином, прямо заявили королю о том, что госпожа Симпсон не может быть ни королевой Великобритании, ни морганатической супругой. То же подтвердили и главы всех доминионов Содружества, кроме Ирландии.

В сентябре 1936 года была выпущена серия почтовых марок с изображением Эдуарда VIII.

Воинские звания

- Британский фельдмаршал (Великобритания, 21.1.1936);

- Адмирал флота (Великобритания, 21.1.1936);

- Маршал Королевских ВВС (Великобритания, 21.1.1936);

- генерал-майор (Великобритания, 3.9.1939);

- генерал (Япония, 1922);

- адмирал (Дания, 29.1.1936).

Отречение

16 ноября 1936 года Болдуин заявил, что перед королём есть три альтернативы:

16 ноября 1936 года Болдуин заявил, что перед королём есть три альтернативы:

1) отказаться от идеи брака;

2) жениться на Уоллис против воли министров, что приведёт к отставке правительства, досрочным выборам и конституционному кризису в Британии и во всех доминионах, кроме ирландского, причём основным поводом слушаний в новом парламенте станет личная жизнь короля;

3) отречься от престола.

Уже на продолжении своего краткого царствования он выступал против вмешательства во внутренние дела Германии, поддерживал Муссолини в агрессии против Эфиопии и проч.[1] и вступал в конфликт с правительством по политическим вопросам. В правительственных кругах существовало мнение о том, что Уоллис — агент Германии[2]. Однако нет никаких доказательств того, что его отречение носило политический характер.

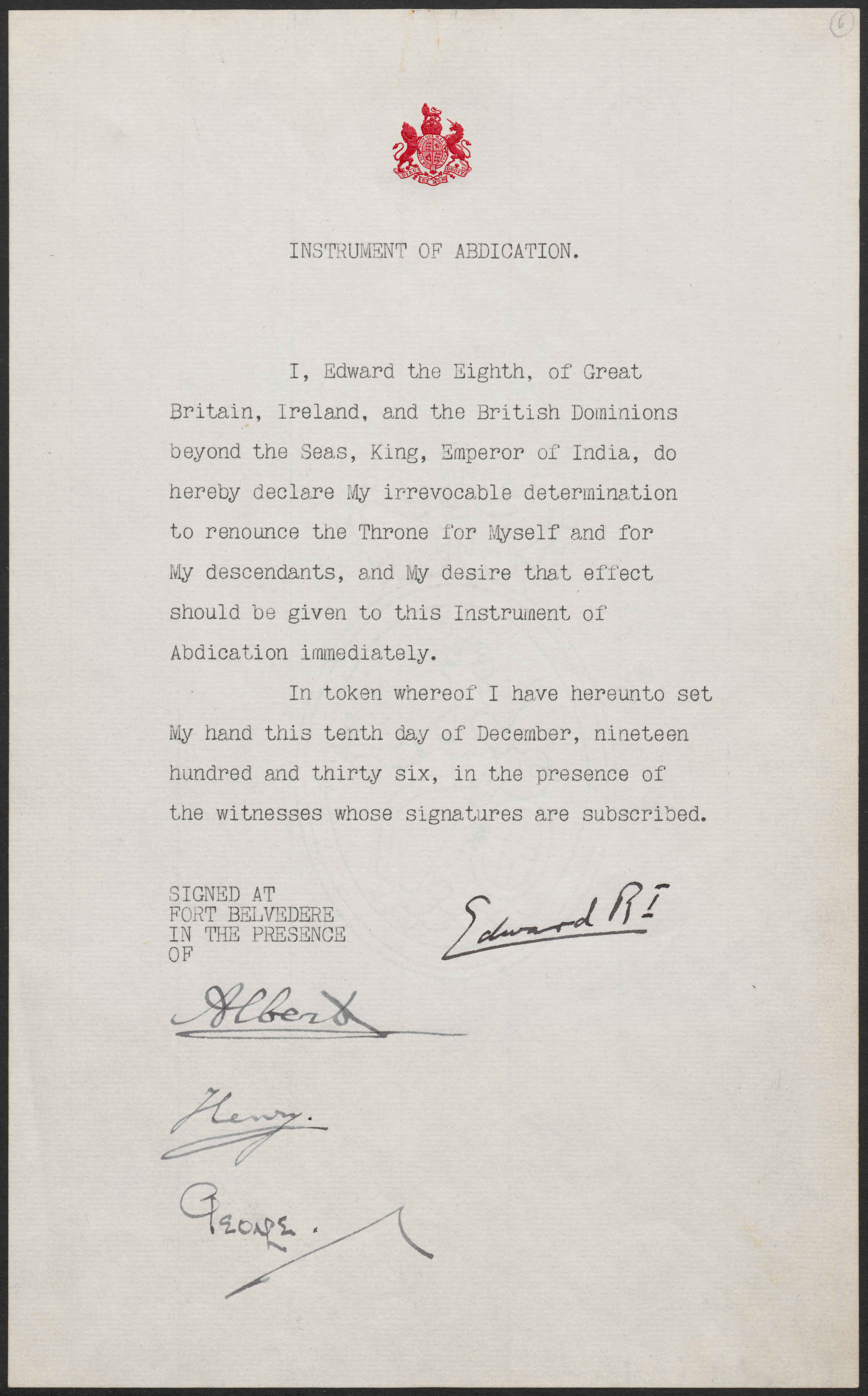

Не желая приводить государство к кризису и возможному распаду и твёрдо уверившись в желании жениться на любимой женщине, Эдуард выбрал последний вариант. Был подготовлен закон о порядке отречения, указ о введении которого в действие Эдуард подписал 10 декабря 1936 года в своём замке, форте Бельведер, в присутствии трёх братьев: герцога Альберта Георга Йоркского, герцога Генри Глостерского и герцога Георга Кентского. На следующий день он дал формальное согласие (Royal assent) на обнародование акта во всех доминионах Содружества, кроме Ирландии, которая не пожелала по такому случаю созвать парламент и лишь 12 декабря подтвердила это решение; таким образом, на протяжении 24 часов у Великобритании и Ирландии были разные короли.

В ночь на 11 декабря бывший король выступил по радио с речью: «Я нашёл невозможным нести тяжёлое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю».

Непосредственно затем, 11 декабря 1936 года, следующий в порядке наследования герцог Альберт Георг Йоркский автоматически стал королём Великобритании как Георг VI, а дочь его, принцесса Елизавета, ныне царствующая королева, стала наследницей престола. Георг VI короновался в мае 1937 года, в тот самый день, когда собирался короноваться его брат.

Миф о том, что Эдуард отрёкся от трона ради своей любви и желания жениться на Уоллис Симпсон, популярен и по сей день. Считается, что именно это послужило основной причиной для конфронтации с правительством. Безусловно, стремление короля жениться на дважды замужней женщине могло быть нежелательно, но не настолько, чтобы привести к отречению. В данном случае, любовь короля была наименьшим злом.

На самом деле Эдуарду чьё-либо разрешение на брак было по сути не нужным — он был сувереном и вправе жениться на том, на ком считал необходимым. Единственным требованием было выбрать себе женщину, не принадлежащую к Римско-католической церкви, — она должна была быть протестанткой, так как король Британии является главой Англиканской церкви. Акт о Престолонаследии 1701 года дает право суверену одобрять выбор любого из членов королевской семьи на брак, но самого монарха никто не вправе контролировать[3]. Король Георг V, когда пришло время жениться младшему брату Эдуарда Альберту, лично выбрал ему невесту — Елизавету Боуз-Лайон. Король пытался подобрать партию и для Эдуарда, однако тот был менее сговорчив и более свободолюбив, чем покорный Альберт. После смерти Георга V Эдуард автоматически стал следующим королём Британии и, следовательно, мог выбрать себе в жены любую некатоличку.

По неписаной конституции, монарх имеет право, по большому счёту, делать всё, что ему заблагорассудится, при условии, что это никогда не станет достоянием общественности. Эдуард же как будто нарочно посвящал Стэнли Болдуина и правительство во все тонкости беспокоящих его вопросов. Даже такое близкое и доверенное лицо Эдуарда, как Уинстон Черчилль, никак не мог понять смысла отречения. Он считал, что:

«Между сувереном и парламентом не было конфликта. С парламентом вопрос личной жизни Эдуарда не обсуждался, и выказывать своё отношение к поведению монарха он не имел права. Это совершенно не та причина, которая породила противостояние между парламентом и королём. Вопрос брака с Уоллис мог бы быть решён в обычном ходе обсуждения в парламенте. Ни одно министерство не имеет права требовать, или даже советовать суверену отречься. Даже на самом серьёзном парламентском процессе, вопрос мог быть решён в пользу Эдуарда. Кабинет не имеет права что‐либо решать без предварительного согласия и позволения парламента. Если бы Эдуарда и впрямь заставили отречься, то это было бы очень грубым правовым нарушением и отбросило бы чёрную тень на многие века существования Британской империи»[4].

Современные историки, а также советники Эдуарда утверждают, что, если бы Эдуард официально объявил о намерении жениться на Уоллис, кризиса 1936 года не возникло бы. Эдуард вполне мог стать полноправным королём и, будучи неженатым человеком, в мае 1937 года был бы коронован, он бы был признан британским и колониальным обществом, после чего бы был провозглашён королём и Императором. Ещё будучи принцем Уэльским, Эдуард пользовался колоссальной популярностью у людей не только своей страны, но и по всему миру — ему везде были рады. Поэтому сомнений, что его кто-то бы не принял, нет. Даже несмотря на порицание его семьи, друзей и членов правительства, Эдуард был бы коронован, вне зависимости от чего бы то ни было. Затем, следовало бы переждать некоторое время, после чего уже можно было говорить о свадьбе с Уоллис Симпсон[5]. Может быть, это и вызвало бы небольшой резонанс, но в таком случае, та группа людей, которая была бы против свадьбы, в любом случае, ничего бы не смогла сделать.

Герцог Виндзорский

После выступления по радио 11 декабря 1936 года Эдуард уехал в Австрию. По закону, он не имел права видеться с Уоллис до момента окончания бракоразводного процесса. 3 мая 1937 года Уоллис позвонила Эдуарду, и радостно прокричала в трубку, что все, наконец, закончилось – она разведена. Эдуард уже был в курсе, так как несколькими часами ранее ему уже позвонили с этими новостями из Лондона. Не теряя времени, он сразу же начал собираться, чтобы прямиком отправиться в поместье Шарля Бидо во Францию, где его ждала Уоллис.

С момента отречения бывший король вновь получил лишь тот минимальный титул, который имел при рождении — «принц Эдуард». Однако уже 15 декабря в своей речи после вступления на престол Георг VI заявил, что желает, чтобы Эдуард именовался «Его Королевское Высочество», и что собирается присвоить Эдуарду титул «герцог Виндзорский». Ни до, ни после Эдуарда такой титул никогда не присваивался. По воспоминаниям Эдуарда, герцогский титул Георг придумал в соответствии с фамилией Виндзор, которую с 1917 года носили члены династии; с его точки зрения, для бывшего монарха логично было использовать «просто фамилию». Только 8 марта 1937 года брат официально своим патентом присвоил ему титул герцога Виндзорского и вернул орден Подвязки, «с тем только, чтобы жена его и потомство, если таковое будет, не носили имя и звание Королевского Высочества». Бывший король получил герб, также напоминающий о его особом статусе: он отличался от герба короля титлом (ламбелью), обремененным королевской короной.

3 июня 1937 года Эдуард и Уоллис заключили брак во Франции; король Георг не велел ему без приглашения возвращаться в Великобританию и платил старшему брату отступное за замки Сандрингем и Балморал, которые являлись личной его собственностью и не были потеряны при отречении.

В том же году герцог и герцогиня посетили нацистскую Германию и встречались там с Гитлером и другими деятелями его правительства, что широко освещалось нацистской печатью. Поездка проходила с 11 по 20 декабря. Нацисты сильно рассчитывали на своего британского союзника. В конце концов, именно при Эдуарде нацисты оккупировали демилитаризованную Рейнскую область, а Британия этому попустительствовала летом 1936 года. Король считал, что Рейнская область исторически принадлежит Германии и знал, что в случае необходимости, с Гитлером можно будет заключить специальный пакт, по которому тот обязывался нести ответственность за население Рейнской области[6]. На страницах британской газеты The Times очень быстро появились статьи, посвященные визиту Эдуарда в Германию:

«Его Королевское Высочество улыбается и по-нацистски салютует толпам людей, собравшимися под его окнами рядом с гостиницей...»[7].

Позже Эдуард, стараясь оправдаться, утверждал, что это был не нацистский салют, а лишь то, что он безобидно помахал людям рукой.

В июле 1940, после захвата Франции, супруги переехали в Португалию, где жили, тесно общаясь с кругами, близкими к немецкому посольству[8], и планировали совершить круиз на яхте, принадлежавшей, как ошибочно полагала американская разведка, другу Геринга[9]. Ходили слухи о том, что будто бы Уоллис ранее имела любовную связь с Риббентропом, в бытность его германским послом в Лондоне, и продолжала поддерживать с ним деловые контакты (эти данные не подтверждаются архивами, но одно время спецслужбы относились к ним серьёзно[10]). Существуют предположения о том, что Гитлер обсуждал возможность реставрации Эдуарда на английском престоле в случае победы в войне[11]. Кроме того, Эдуард дал португальскому изданию «пораженческое» интервью, что в условиях войны стало последней каплей для британского правительства[12]; в августе пара была задержана и отправлена из Португалии на военном судне на Багамские острова. Бывший король был назначен губернатором Багам, с удовольствием выполнял свои обязанности и сделал много для борьбы с бедностью в колонии.

Существуют утверждения о том, что агент MI-5 Энтони Блант будто бы вывез в конце войны из замка Фридрихсхоф в Гессене документы, включавшие опасную для обнародования переписку герцога Виндзорского с Гитлером. Сейчас они хранятся в королевских архивах. Достоверно известно лишь то, что среди этих документов были архивы императрицы Виктории, дочери королевы Виктории и матери Вильгельма II, но по поводу корреспонденции бывшего короля нет никаких определённых данных[13].

В 1945 году, как только кончилась война, нужды удерживать ставшего опасным экс-монарха подальше от Европы уже не стало, и Эдуарду позволили вернуться во Францию, где супруги прожили до конца дней, ведя в общем богатую и эффектную жизнь, постоянно появляясь в обществе и т. п. Детей у них не было. Пережив брата (ум. 1952), Эдуард несколько раз встречался с племянницей, королевой Елизаветой II. Начиная с 50-х годов неоднократно посещал Великобританию - сперва без жены: он приезжал на похороны брата в 1952, а затем на похороны матери, Марии Текской, в 1953. Следующие визиты, например на открытие мемориальной доски в честь матери, проходили уже с Уоллис. Однако полного примирения с семьей, особенно с женой брата, королевой-матерью, так и не произошло. В 1951 он издал автобиографию. В 1956 были опубликованы мемуары его супруги.

Герцог и герцогиня похоронены во Фрогморе, около Виндзора.

Киновоплощения

- Энтони Эндрюс в фильме «Женщина, которую он любил» (Великобритания, 1988 год)

- Стивен Кэмпбелл Мур в фильме «Уоллис и Эдуард» (Великобритания, 2005 год)

- Гай Пирс в фильме «Король говорит!» (Великобритания-Австралия, 2010 год)

- Джеймс Д’Арси в фильме «МЫ. Верим в любовь» (Великобритания, 2011 год)

Награды

Британские

- KG: Рыцарь ордена Подвязки, 1910

- ISO: Компаньон ордена Имперской службы, 1910

- MC: Военный крест, 1916

- KStJ: Рыцарь ордена Святого Иоанна Иерусалимского, 1917

- GCVO: Рыцарь Большого креста Королевского Викторинского ордена, 1920

- RVC: Королевская Викторианская цепь, 1921

- GCSI: Гранд-командор ордена Звезды Индии, 1921

- GCIE: Гранд-командор ордена Индийской империи, 1921

- KT: Рыцарь ордена Чертополоха, 1922

- Медаль Альберта (Королевское общество искусств), 1924

- KP: Рыцарь ордена святого Патрика, 1927

- GCB: Рыцарь Большого креста ордена Бани, 1936

Иностранных государств

-

Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона, 1912

-

Рыцарь ордена Золотого руна, 1912

-

Рыцарь ордена Слона, 1914

-

Рыцарь Большого креста ордена святого Олафа, 1914

-

Рыцарь высшего ордена Святого Благовещания, 1915

-

Военный крест, 1915

-

Орден Святого Георгия 3 степени, 1916

-

Орден Михая Храброго, 1918

-

Военный крест Заслуг, 1919

-

Большая лента ордена Мухаммеда Али, 1922

-

Цепь ордена Кароля I, 1924

-

Большой крест ордена Заслуг, 1925

-

Большой крест ордена Андского орла, 1931

Напишите отзыв о статье "Эдуард VIII"

Примечания

- ↑ Philip Ziegler (1991). King Edward VIII: The official biography, New York: Alfred A. Knop, p. 271—272

- ↑ Patrick Howarth (1987). George VI, Hutchinson, p. 62

- ↑ Полякова А. А. Прошлое без будущего. История короля Эдуарда VIII. — М.: Маска, 2013. — С. 117. — ISBN 978-5-91146-922-1

- ↑ Birmingham St. Duchess: The Story of Wallis Warfield Simpson. Little, Brown, 1981

- ↑ Полякова А. А. Прошлое без будущего. История короля Эдуарда VIII. — М., 2013. — С. 119.

- ↑ Полякова А.А. Прошлое без будущего. История короля Эдуарда VIII. - М., 2013, с. 138

- ↑ Parker J. King of Fools. Macdonald & Co., London, 1988, p. 156

- ↑ Bloch, p. 91

- ↑ Bloch, Michael (1982). The Duke of Windsor’s War. London: Weidenfeld and Nicolson, pp. 154—159, 230—233

- ↑ Evans, Rob; Hencke, David (29 June 2002), «Wallis Simpson, the Nazi minister, the telltale monk and an FBI plot», The Guardian (London)

- ↑ Ziegler, p. 392

- ↑ Bloch, p. 93

- ↑ Bradford, Sarah (1989). King George VI. London: Weidenfeld and Nicolson, p. 426

Литература

- Sarah Bradford. King George VI. — London: Weidenfeld & Nicolson, 1989. — 506 p. — ISBN 0-297-79667-4.

- Duke of Windsor. A King's Story: The Memoirs of the Duke of Windsor. — London: Prion Books, 1999. — 440 p. — ISBN 1-853-75303-3.

- Philip Ziegler. King Edward VIII: The Official biography. — London: Fontana Press, 1991. — 654 p. — ISBN 0-006-37726-2.

- Полякова А. А. Прошлое без будущего. История короля Эдуарда VIII. — М.: Маска, 2013. — 344 с. — ISBN 978-5-91146-922-1

Ссылки

- [www.regiments.org/biography/royals/1894edw8.htm Титулы, ордена и должности]

- [www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4451107,00.html О контактах Эдуарда с нацистами], из газеты Guardian, 29 июня 2002.

- Остапенко Г. С. [vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/KINGS.HTM Британская монархия от Эдуарда VIII до Елизаветы II]. / «Новая и новейшая история», № 4-5, 2000.

- [news.bbc.co.uk/hi/russian/uk/newsid_2644000/2644551.stm Герцогиня и её нацистские симпатии]

- Ирина Красникова. [www.passion.ru/s.php/2887.htm Любовь не умирает… (Уоллис Симпсон и Эдвард VIII]

- [www.peoples.ru/love/edward-wallis/ Peoples.Ru: «Отречение во имя любви: Эдуард VIII и Уоллис Симпсон»]

<center>

| ||||||||||||||||||||||||||

| Георг V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Эдуард VIII | Георг VI | принцесса Мария | принц Генри | принц Георг | принц Джон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Елизавета II | принцесса Маргарет | Двое детей, 6 внуков, 16 правнуков | Двое детей, трое внуков, 5 правнуков | Трое детей, 7 внуков, 14 правнуков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| принц Чарльз | принцесса Анна | принц Эндрю | принц Эдвард | Двое детей, четверо внуков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| принц Уильям | принц Гарри | Двое детей, трое внуков | Двое детей | Двое детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| принц Джордж | принцесса Шарлотта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Эдуард VIII

Полицейский старательный чиновник, найдя неприличным присутствие трупа на дворе его сиятельства, приказал драгунам вытащить тело на улицу. Два драгуна взялись за изуродованные ноги и поволокли тело. Окровавленная, измазанная в пыли, мертвая бритая голова на длинной шее, подворачиваясь, волочилась по земле. Народ жался прочь от трупа.В то время как Верещагин упал и толпа с диким ревом стеснилась и заколыхалась над ним, Растопчин вдруг побледнел, и вместо того чтобы идти к заднему крыльцу, у которого ждали его лошади, он, сам не зная куда и зачем, опустив голову, быстрыми шагами пошел по коридору, ведущему в комнаты нижнего этажа. Лицо графа было бледно, и он не мог остановить трясущуюся, как в лихорадке, нижнюю челюсть.

– Ваше сиятельство, сюда… куда изволите?.. сюда пожалуйте, – проговорил сзади его дрожащий, испуганный голос. Граф Растопчин не в силах был ничего отвечать и, послушно повернувшись, пошел туда, куда ему указывали. У заднего крыльца стояла коляска. Далекий гул ревущей толпы слышался и здесь. Граф Растопчин торопливо сел в коляску и велел ехать в свой загородный дом в Сокольниках. Выехав на Мясницкую и не слыша больше криков толпы, граф стал раскаиваться. Он с неудовольствием вспомнил теперь волнение и испуг, которые он выказал перед своими подчиненными. «La populace est terrible, elle est hideuse, – думал он по французски. – Ils sont сошше les loups qu'on ne peut apaiser qu'avec de la chair. [Народная толпа страшна, она отвратительна. Они как волки: их ничем не удовлетворишь, кроме мяса.] „Граф! один бог над нами!“ – вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Растопчина. Но чувство это было мгновенно, и граф Растопчин презрительно улыбнулся сам над собою. „J'avais d'autres devoirs, – подумал он. – Il fallait apaiser le peuple. Bien d'autres victimes ont peri et perissent pour le bien publique“, [У меня были другие обязанности. Следовало удовлетворить народ. Много других жертв погибло и гибнет для общественного блага.] – и он стал думать о тех общих обязанностях, которые он имел в отношении своего семейства, своей (порученной ему) столице и о самом себе, – не как о Федоре Васильевиче Растопчине (он полагал, что Федор Васильевич Растопчин жертвует собою для bien publique [общественного блага]), но о себе как о главнокомандующем, о представителе власти и уполномоченном царя. „Ежели бы я был только Федор Васильевич, ma ligne de conduite aurait ete tout autrement tracee, [путь мой был бы совсем иначе начертан,] но я должен был сохранить и жизнь и достоинство главнокомандующего“.

Слегка покачиваясь на мягких рессорах экипажа и не слыша более страшных звуков толпы, Растопчин физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокоивая себя этой самой мыслью. Мысль эта есть le bien publique [общественное благо], предполагаемое благо других людей.

Для человека, не одержимого страстью, благо это никогда не известно; но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чем состоит это благо. И Растопчин теперь знал это.

Он не только в рассуждениях своих не упрекал себя в сделанном им поступке, но находил причины самодовольства в том, что он так удачно умел воспользоваться этим a propos [удобным случаем] – наказать преступника и вместе с тем успокоить толпу.

«Верещагин был судим и приговорен к смертной казни, – думал Растопчин (хотя Верещагин сенатом был только приговорен к каторжной работе). – Он был предатель и изменник; я не мог оставить его безнаказанным, и потом je faisais d'une pierre deux coups [одним камнем делал два удара]; я для успокоения отдавал жертву народу и казнил злодея».

Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился.

Через полчаса граф ехал на быстрых лошадях через Сокольничье поле, уже не вспоминая о том, что было, и думая и соображая только о том, что будет. Он ехал теперь к Яузскому мосту, где, ему сказали, был Кутузов. Граф Растопчин готовил в своем воображении те гневные в колкие упреки, которые он выскажет Кутузову за его обман. Он даст почувствовать этой старой придворной лисице, что ответственность за все несчастия, имеющие произойти от оставления столицы, от погибели России (как думал Растопчин), ляжет на одну его выжившую из ума старую голову. Обдумывая вперед то, что он скажет ему, Растопчин гневно поворачивался в коляске и сердито оглядывался по сторонам.

Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его, у богадельни и желтого дома, виднелась кучки людей в белых одеждах и несколько одиноких, таких же людей, которые шли по полю, что то крича и размахивая руками.

Один вз них бежал наперерез коляске графа Растопчина. И сам граф Растопчин, и его кучер, и драгуны, все смотрели с смутным чувством ужаса и любопытства на этих выпущенных сумасшедших и в особенности на того, который подбегал к вим.

Шатаясь на своих длинных худых ногах, в развевающемся халате, сумасшедший этот стремительно бежал, не спуская глаз с Растопчина, крича ему что то хриплым голосом и делая знаки, чтобы он остановился. Обросшее неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и желто. Черные агатовые зрачки его бегали низко и тревожно по шафранно желтым белкам.

– Стой! Остановись! Я говорю! – вскрикивал он пронзительно и опять что то, задыхаясь, кричал с внушительными интонациями в жестами.

Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом.

– Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили каменьями, распяли меня… Я воскресну… воскресну… воскресну. Растерзали мое тело. Царствие божие разрушится… Трижды разрушу и трижды воздвигну его, – кричал он, все возвышая и возвышая голос. Граф Растопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся.

– Пош… пошел скорее! – крикнул он на кучера дрожащим голосом.

Коляска помчалась во все ноги лошадей; но долго еще позади себя граф Растопчин слышал отдаляющийся безумный, отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике.

Как ни свежо было это воспоминание, Растопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, ему казалось теперь, звуки своих слов:

«Руби его, вы головой ответите мне!» – «Зачем я сказал эти слова! Как то нечаянно сказал… Я мог не сказать их (думал он): тогда ничего бы не было». Он видел испуганное и потом вдруг ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого, робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупе… «Но я не для себя сделал это. Я должен был поступить так. La plebe, le traitre… le bien publique», [Чернь, злодей… общественное благо.] – думал он.

У Яузского моста все еще теснилось войско. Было жарко. Кутузов, нахмуренный, унылый, сидел на лавке около моста и плетью играл по песку, когда с шумом подскакала к нему коляска. Человек в генеральском мундире, в шляпе с плюмажем, с бегающими не то гневными, не то испуганными глазами подошел к Кутузову и стал по французски говорить ему что то. Это был граф Растопчин. Он говорил Кутузову, что явился сюда, потому что Москвы и столицы нет больше и есть одна армия.

– Было бы другое, ежели бы ваша светлость не сказали мне, что вы не сдадите Москвы, не давши еще сражения: всего этого не было бы! – сказал он.

Кутузов глядел на Растопчина и, как будто не понимая значения обращенных к нему слов, старательно усиливался прочесть что то особенное, написанное в эту минуту на лице говорившего с ним человека. Растопчин, смутившись, замолчал. Кутузов слегка покачал головой и, не спуская испытующего взгляда с лица Растопчина, тихо проговорил:

– Да, я не отдам Москвы, не дав сражения.

Думал ли Кутузов совершенно о другом, говоря эти слова, или нарочно, зная их бессмысленность, сказал их, но граф Растопчин ничего не ответил и поспешно отошел от Кутузова. И странное дело! Главнокомандующий Москвы, гордый граф Растопчин, взяв в руки нагайку, подошел к мосту и стал с криком разгонять столпившиеся повозки.

В четвертом часу пополудни войска Мюрата вступали в Москву. Впереди ехал отряд виртембергских гусар, позади верхом, с большой свитой, ехал сам неаполитанский король.

Около середины Арбата, близ Николы Явленного, Мюрат остановился, ожидая известия от передового отряда о том, в каком положении находилась городская крепость «le Kremlin».

Вокруг Мюрата собралась небольшая кучка людей из остававшихся в Москве жителей. Все с робким недоумением смотрели на странного, изукрашенного перьями и золотом длинноволосого начальника.

– Что ж, это сам, что ли, царь ихний? Ничево! – слышались тихие голоса.

Переводчик подъехал к кучке народа.

– Шапку то сними… шапку то, – заговорили в толпе, обращаясь друг к другу. Переводчик обратился к одному старому дворнику и спросил, далеко ли до Кремля? Дворник, прислушиваясь с недоумением к чуждому ему польскому акценту и не признавая звуков говора переводчика за русскую речь, не понимал, что ему говорили, и прятался за других.

Мюрат подвинулся к переводчику в велел спросить, где русские войска. Один из русских людей понял, чего у него спрашивали, и несколько голосов вдруг стали отвечать переводчику. Французский офицер из передового отряда подъехал к Мюрату и доложил, что ворота в крепость заделаны и что, вероятно, там засада.

– Хорошо, – сказал Мюрат и, обратившись к одному из господ своей свиты, приказал выдвинуть четыре легких орудия и обстрелять ворота.

Артиллерия на рысях выехала из за колонны, шедшей за Мюратом, и поехала по Арбату. Спустившись до конца Вздвиженки, артиллерия остановилась и выстроилась на площади. Несколько французских офицеров распоряжались пушками, расстанавливая их, и смотрели в Кремль в зрительную трубу.

В Кремле раздавался благовест к вечерне, и этот звон смущал французов. Они предполагали, что это был призыв к оружию. Несколько человек пехотных солдат побежали к Кутафьевским воротам. В воротах лежали бревна и тесовые щиты. Два ружейные выстрела раздались из под ворот, как только офицер с командой стал подбегать к ним. Генерал, стоявший у пушек, крикнул офицеру командные слова, и офицер с солдатами побежал назад.

Послышалось еще три выстрела из ворот.

Один выстрел задел в ногу французского солдата, и странный крик немногих голосов послышался из за щитов. На лицах французского генерала, офицеров и солдат одновременно, как по команде, прежнее выражение веселости и спокойствия заменилось упорным, сосредоточенным выражением готовности на борьбу и страдания. Для них всех, начиная от маршала и до последнего солдата, это место не было Вздвиженка, Моховая, Кутафья и Троицкие ворота, а это была новая местность нового поля, вероятно, кровопролитного сражения. И все приготовились к этому сражению. Крики из ворот затихли. Орудия были выдвинуты. Артиллеристы сдули нагоревшие пальники. Офицер скомандовал «feu!» [пали!], и два свистящие звука жестянок раздались один за другим. Картечные пули затрещали по камню ворот, бревнам и щитам; и два облака дыма заколебались на площади.

Несколько мгновений после того, как затихли перекаты выстрелов по каменному Кремлю, странный звук послышался над головами французов. Огромная стая галок поднялась над стенами и, каркая и шумя тысячами крыл, закружилась в воздухе. Вместе с этим звуком раздался человеческий одинокий крик в воротах, и из за дыма появилась фигура человека без шапки, в кафтане. Держа ружье, он целился во французов. Feu! – повторил артиллерийский офицер, и в одно и то же время раздались один ружейный и два орудийных выстрела. Дым опять закрыл ворота.

За щитами больше ничего не шевелилось, и пехотные французские солдаты с офицерами пошли к воротам. В воротах лежало три раненых и четыре убитых человека. Два человека в кафтанах убегали низом, вдоль стен, к Знаменке.

– Enlevez moi ca, [Уберите это,] – сказал офицер, указывая на бревна и трупы; и французы, добив раненых, перебросили трупы вниз за ограду. Кто были эти люди, никто не знал. «Enlevez moi ca», – сказано только про них, и их выбросили и прибрали потом, чтобы они не воняли. Один Тьер посвятил их памяти несколько красноречивых строк: «Ces miserables avaient envahi la citadelle sacree, s'etaient empares des fusils de l'arsenal, et tiraient (ces miserables) sur les Francais. On en sabra quelques'uns et on purgea le Kremlin de leur presence. [Эти несчастные наполнили священную крепость, овладели ружьями арсенала и стреляли во французов. Некоторых из них порубили саблями, и очистили Кремль от их присутствия.]

Мюрату было доложено, что путь расчищен. Французы вошли в ворота и стали размещаться лагерем на Сенатской площади. Солдаты выкидывали стулья из окон сената на площадь и раскладывали огни.

Другие отряды проходили через Кремль и размещались по Маросейке, Лубянке, Покровке. Третьи размещались по Вздвиженке, Знаменке, Никольской, Тверской. Везде, не находя хозяев, французы размещались не как в городе на квартирах, а как в лагере, который расположен в городе.

Хотя и оборванные, голодные, измученные и уменьшенные до 1/3 части своей прежней численности, французские солдаты вступили в Москву еще в стройном порядке. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было войско только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам. Как только люди полков стали расходиться по пустым и богатым домам, так навсегда уничтожалось войско и образовались не жители и не солдаты, а что то среднее, называемое мародерами. Когда, через пять недель, те же самые люди вышли из Москвы, они уже не составляли более войска. Это была толпа мародеров, из которых каждый вез или нес с собой кучу вещей, которые ему казались ценны и нужны. Цель каждого из этих людей при выходе из Москвы не состояла, как прежде, в том, чтобы завоевать, а только в том, чтобы удержать приобретенное. Подобно той обезьяне, которая, запустив руку в узкое горло кувшина и захватив горсть орехов, не разжимает кулака, чтобы не потерять схваченного, и этим губит себя, французы, при выходе из Москвы, очевидно, должны были погибнуть вследствие того, что они тащили с собой награбленное, но бросить это награбленное им было так же невозможно, как невозможно обезьяне разжать горсть с орехами. Через десять минут после вступления каждого французского полка в какой нибудь квартал Москвы, не оставалось ни одного солдата и офицера. В окнах домов видны были люди в шинелях и штиблетах, смеясь прохаживающиеся по комнатам; в погребах, в подвалах такие же люди хозяйничали с провизией; на дворах такие же люди отпирали или отбивали ворота сараев и конюшен; в кухнях раскладывали огни, с засученными руками пекли, месили и варили, пугали, смешили и ласкали женщин и детей. И этих людей везде, и по лавкам и по домам, было много; но войска уже не было.

В тот же день приказ за приказом отдавались французскими начальниками о том, чтобы запретить войскам расходиться по городу, строго запретить насилия жителей и мародерство, о том, чтобы нынче же вечером сделать общую перекличку; но, несмотря ни на какие меры. люди, прежде составлявшие войско, расплывались по богатому, обильному удобствами и запасами, пустому городу. Как голодное стадо идет в куче по голому полю, но тотчас же неудержимо разбредается, как только нападает на богатые пастбища, так же неудержимо разбредалось и войско по богатому городу.

Жителей в Москве не было, и солдаты, как вода в песок, всачивались в нее и неудержимой звездой расплывались во все стороны от Кремля, в который они вошли прежде всего. Солдаты кавалеристы, входя в оставленный со всем добром купеческий дом и находя стойла не только для своих лошадей, но и лишние, все таки шли рядом занимать другой дом, который им казался лучше. Многие занимали несколько домов, надписывая мелом, кем он занят, и спорили и даже дрались с другими командами. Не успев поместиться еще, солдаты бежали на улицу осматривать город и, по слуху о том, что все брошено, стремились туда, где можно было забрать даром ценные вещи. Начальники ходили останавливать солдат и сами вовлекались невольно в те же действия. В Каретном ряду оставались лавки с экипажами, и генералы толпились там, выбирая себе коляски и кареты. Остававшиеся жители приглашали к себе начальников, надеясь тем обеспечиться от грабежа. Богатств было пропасть, и конца им не видно было; везде, кругом того места, которое заняли французы, были еще неизведанные, незанятые места, в которых, как казалось французам, было еще больше богатств. И Москва все дальше и дальше всасывала их в себя. Точно, как вследствие того, что нальется вода на сухую землю, исчезает вода и сухая земля; точно так же вследствие того, что голодное войско вошло в обильный, пустой город, уничтожилось войско, и уничтожился обильный город; и сделалась грязь, сделались пожары и мародерство.

Французы приписывали пожар Москвы au patriotisme feroce de Rastopchine [дикому патриотизму Растопчина]; русские – изуверству французов. В сущности же, причин пожара Москвы в том смысле, чтобы отнести пожар этот на ответственность одного или несколько лиц, таких причин не было и не могло быть. Москва сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город должен сгореть, независимо от того, имеются ли или не имеются в городе сто тридцать плохих пожарных труб. Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и так же неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжение нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях владельцах домов и при полиции бывают летом почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры на Сенатской площади из сенатских стульев и варящие себе есть два раза в день. Стоит в мирное время войскам расположиться на квартирах по деревням в известной местности, и количество пожаров в этой местности тотчас увеличивается. В какой же степени должна увеличиться вероятность пожаров в пустом деревянном городе, в котором расположится чужое войско? Le patriotisme feroce de Rastopchine и изуверство французов тут ни в чем не виноваты. Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей – не хозяев домов. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а, во всяком случае, хлопотливо и опасно), то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое.

Как ни лестно было французам обвинять зверство Растопчина и русским обвинять злодея Бонапарта или потом влагать героический факел в руки своего народа, нельзя не видеть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва должна была сгореть, как должна сгореть каждая деревня, фабрика, всякий дом, из которого выйдут хозяева и в который пустят хозяйничать и варить себе кашу чужих людей. Москва сожжена жителями, это правда; но не теми жителями, которые оставались в ней, а теми, которые выехали из нее. Москва, занятая неприятелем, не осталась цела, как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что жители ее не подносили хлеба соли и ключей французам, а выехали из нее.

Расходившееся звездой по Москве всачивание французов в день 2 го сентября достигло квартала, в котором жил теперь Пьер, только к вечеру.

Пьер находился после двух последних, уединенно и необычайно проведенных дней в состоянии, близком к сумасшествию. Всем существом его овладела одна неотвязная мысль. Он сам не знал, как и когда, но мысль эта овладела им теперь так, что он ничего не помнил из прошедшего, ничего не понимал из настоящего; и все, что он видел и слышал, происходило перед ним как во сне.

Пьер ушел из своего дома только для того, чтобы избавиться от сложной путаницы требований жизни, охватившей его, и которую он, в тогдашнем состоянии, но в силах был распутать. Он поехал на квартиру Иосифа Алексеевича под предлогом разбора книг и бумаг покойного только потому, что он искал успокоения от жизненной тревоги, – а с воспоминанием об Иосифе Алексеевиче связывался в его душе мир вечных, спокойных и торжественных мыслей, совершенно противоположных тревожной путанице, в которую он чувствовал себя втягиваемым. Он искал тихого убежища и действительно нашел его в кабинете Иосифа Алексеевича. Когда он, в мертвой тишине кабинета, сел, облокотившись на руки, над запыленным письменным столом покойника, в его воображении спокойно и значительно, одно за другим, стали представляться воспоминания последних дней, в особенности Бородинского сражения и того неопределимого для него ощущения своей ничтожности и лживости в сравнении с правдой, простотой и силой того разряда людей, которые отпечатались у него в душе под названием они. Когда Герасим разбудил его от его задумчивости, Пьеру пришла мысль о том, что он примет участие в предполагаемой – как он знал – народной защите Москвы. И с этой целью он тотчас же попросил Герасима достать ему кафтан и пистолет и объявил ему свое намерение, скрывая свое имя, остаться в доме Иосифа Алексеевича. Потом, в продолжение первого уединенно и праздно проведенного дня (Пьер несколько раз пытался и не мог остановить своего внимания на масонских рукописях), ему несколько раз смутно представлялось и прежде приходившая мысль о кабалистическом значении своего имени в связи с именем Бонапарта; но мысль эта о том, что ему, l'Russe Besuhof, предназначено положить предел власти зверя, приходила ему еще только как одно из мечтаний, которые беспричинно и бесследно пробегают в воображении.

- Родившиеся 23 июня

- Родившиеся в 1894 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Ричмонде (Лондон)

- Умершие 28 мая

- Умершие в 1972 году

- Умершие в Нёйи-сюр-Сен

- Похороненные в Беркшире

- Кавалеры ордена Подвязки

- Кавалеры ордена Чертополоха

- Кавалеры ордена Святого Патрика

- Рыцари Большого креста ордена Бани

- Кавалеры Королевской Викторианской цепи

- Рыцари — великие командоры ордена Звезды Индии

- Рыцари — великие командоры ордена Индийской империи

- Кавалеры ордена Имперской службы

- Мальтийские рыцари

- Награждённые Военным крестом (Великобритания)

- Награждённые Звездой 1914—1915

- Награждённые Британской военной медалью

- Награждённые Британской медалью Победы

- Награждённые Коронационной медалью Эдуарда VII

- Награждённые Коронационной медалью Георга V

- Награждённые медалью Серебряного юбилея короля Георга V

- Кавалеры ордена Золотого руна

- Кавалеры Большого креста ордена Почётного легиона

- Награждённые французским Военным крестом 1914—1918

- Кавалеры Большого креста ордена Святого Олафа

- Кавалеры ордена Слона

- Кавалеры Большого креста чилийского ордена Заслуг

- Кавалеры Большого креста ордена Андского орла

- Кавалеры Ордена Михая Храброго

- Кавалеры Ордена Кароля I

- Кавалеры Большого креста ордена «Солнце Перу»

- Кавалеры египетского ордена Мухаммеда Али

- Кавалеры Большого креста ордена Южного Креста

- Кавалеры объединенного знака португальских орденов Христа и Бенедикта Ависского

- Кавалеры ордена Вендской короны

- Кавалеры Высшего ордена Святого Благовещения

- Кавалеры Большого креста ордена Святых Маврикия и Лазаря

- Кавалеры Большого креста ордена Короны Италии

- Кавалеры ордена Святого Георгия III класса

- Виндзоры

- Короли Великобритании

- Губернаторы Багамских островов

- Фельдмаршалы (Великобритания)

- Адмиралы флота (Великобритания)

- Маршалы Королевских ВВС

- Принцы Великобритании

- Умершие от рака гортани

- Принцы Уэльские

- Монархи, отрёкшиеся от престола