Эдуард I

| Эдуард I Длинноногий Edward I Longshanks<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>

<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;"> | |||

| |||

|---|---|---|---|

| 20 ноября 1272 — 7 июля 1307 | |||

| Коронация: | 19 августа 1274 | ||

| Предшественник: | Генрих III | ||

| Преемник: | Эдуард II | ||

| Рождение: | 17 июня 1239 Вестминстер, Лондон, Королевство Англия | ||

| Смерть: | 7 июля 1307 (68 лет) Брафф-бай-Сандс, Камбрия, Королевство Англия | ||

| Место погребения: | Вестминстерское аббатство, Лондон | ||

| Род: | Плантагенеты | ||

| Отец: | Генрих III | ||

| Мать: | Элеонора Провансская | ||

| Супруга: | 1-я: Элеонора Кастильская 2-я: Маргарита Французская | ||

| Дети: | От 1-го брака: сыновья: Иоанн, Генрих, Альфонс, Эдуард II дочери: Элеонора, Иоанна, Джулиана, Иоанна, Маргарита, Беренгария, Мария, Изабелла, Алиса, Елизавета, Беатриса, Бланка От 2-го брака: сыновья: Томас Бразертон, Эдмунд Вудсток дочь: Элеонора | ||

Эдуард I Длинноногий (англ. Edward I «Longshanks», 17 июня 1239 — 7 июля 1307) — король Англии в 1272—1307 годах из династии Плантагенетов.

Эдуард был четвёртым королём Англии с таким именем (более того, назван в честь предыдущего, Эдуарда Исповедника), позднее ему присвоили номер I, считая началом современной английской монархии восшествие на престол Вильгельма Завоевателя (1066 год). Таким образом, три англосаксонских Эдуарда остались в истории без номеров, но с прозвищами (Старший, Мученик и Исповедник).

Содержание

Вступление

Эдуард — старший сын короля Генриха III, во время правления отца участвовал в политических интригах, в том числе и в открытом восстании английских баронов. В 1259 году он на короткое время примкнул к движению баронов за реформы, поддерживающих Оксфордские условия. После примирения с отцом он оставался лояльным ему в ходе последующего вооружённого конфликта, известного как Баронская война. После битвы при Льюисе Эдуард стал заложником восставших баронов, но спустя несколько месяцев сбежал и присоединился к войне против Симона де Монфора. После гибели Монфора в битве при Ившеме (1265 год) восстание угасло. После успокоения Англии Эдуард присоединился к Восьмому крестовому походу, отправившись в Святую землю (хотя многие историки выделяют поход Эдуарда в качестве отдельного крестового похода). В 1272 году, когда Эдуард находился на пути домой, умер Генрих III. 19 августа 1274 года Эдуард был коронован[1].

При короле укрепилась центральная власть, стал регулярно созываться парламент, появилась серия законодательных актов, регулирующих сферы преступлений и отношений собственности. Король подавил небольшое восстание в Уэльсе в 1276—1277 годах, а на второе восстание (1282-83 годы) ответил полномасштабным завоеванием. Эдуард покорил Уэльс и поставил его под английское управление, построил множество замков и городов в сельской местности и заселил их англичанами[2].

Во внешней политике сначала играл роль миротворца, пытаясь собрать новый Крестовый поход. В 1286 году Эдуард предотвратил франко-арагонский конфликт, разорвав перемирие с Францией. С падением Акры в 1291 году его роль изменилась, и после захвата Гаскони королём Франции Филиппом IV Эдуард сколотил антифранцузский союз, военные действия которого окончились неудачей. В 1299 году Эдуард заключил мир с Францией.

После смерти в 1290 году шотландской королевы Маргарет Эдуард вмешался как арбитр в борьбу за шотландское наследство и определил преемником Маргарет Иоанна I Баллиоля, затем вторгся в Шотландию, заточил Баллиоля в Тауэр, в 1298 году разбил восстание Уильяма Уоллеса, захватил и казнил Уоллеса (1305 год), однако вскоре Роберт I Брюс поднял новое восстание и после смерти Эдуарда изгнал англичан из Шотландии[3].

В середине 1290-х годов продолжающиеся военные действия привели к невыносимому росту налогов и Эдуард столкнулся с оппозицией, как со стороны властей, так и со стороны церкви. Кризис был преодолён, но проблемы остались нерешёнными.

Эдуард I умер в 1307 году во время очередного похода в Шотландию, оставив своему сыну и наследнику Эдуарду II множество финансовых и политических проблем, в том числе и продолжающуюся войну с Шотландией[4].

По меркам того времени Эдуард был высоким человеком, за что получил прозвище «Длинноногий». Благодаря высокому росту и своему темпераменту он производил устрашающее впечатление на окружающих, внушая страх современникам. Подданные уважали его за то, что он воплощал в себе идею средневекового короля, как солдат, правитель[5] и верующий человек[6], но другие критиковали его за бескомпромиссное отношение к титулованному дворянству.

Оценки настоящего времени расходятся между собой, считается, что у Эдуарда было много достижений за время своего правления, среди них восстановление королевской власти после режима Генриха III, основание парламента как постоянного органа власти, создание функционирующей системы роста налогов, реформы закона посредством издания актов[7]. Критикуют Эдуарда в частности за жестокие военные действия против шотландцев[8] и изгнание евреев из Англии в 1290 году[9].

Ранние годы

Эдуард родился в Вестминстерском дворце в ночь[~ 1] с 17 на 18 июня 1239 года. Его родителями были король Генрих III и Элеонора Провансская. Хотя маленький принц серьёзно болел по разным причинам в 1246, 1247 и в 1251 годах, он рос здоровым и сильным[6]. Эдуард был на попечении у Хьюго Гиффорда — отца будущего канцлера Годфри Гиффорда, после смерти Гиффорда в 1246 году его заменил Бартоломео Пекке[10]. Среди друзей детства были его двоюродный брат Генри Алеманнский, сын брата короля Генриха Ричарда Корнуэльского[6]. Генри Алеманнский остался близким товарищем Эдуарда, пройдя с ним и гражданскую войну, и Крестовый поход[11].

В 1254 году английский престол опасался кастильского вторжения в находившуюся в подчинении Англии провинцию Гасконь, что побудило Генриха III устроить политический брак его 15-летнего старшего сына Эдуарда и Элеоноры, которая была дочерью короля Кастилии (Фердинанда III) и единокровной сестрой короля Кастилии Альфонсо X[12]. 1 ноября 1254 году Эдуард и Элеонора поженились в кастильском аббатстве Санта-Мария ла Реал де лас Уельгас[13]. Как часть брачного соглашения юный принц получил ежегодную выплату в 15 тысяч марок[14].

Подарки короля Генриха были очень солидными, но всё же Эдуард обрёл лишь малую долю независимости. Ещё в 1249 году Эдуард получил Гасконь, но годом раньше Симон де Монфор, 6-й граф Лестер стал королевским представителем в этой провинции и, следовательно, извлекал из неё доходы, так что de facto у Эдуарда не было никакой власти в Гаскони[15]. В 1254 году принц получил земельный надел: большую часть Ирландии и земли в Англии и Уэльсе, включая марку Честер, однако король Генрих III сохранил частичный контроль над этими землями (особенно над Ирландией), так что власть Эдуарда над этими землями была ограничена[16], и король присваивал большую часть доходов с этих владений.[17].

В период с 1254 по 1257 годы Эдуард находился под влиянием родственников своей матери, известных как Савойский дом[18] Наиболее знаменитым из них был Пьер Савойский, дядя матери Эдуарда.[19]. После 1257 года он всё больше начал переходить под влияние Пуатевинов (фракция Лузиньянов) — братьев его отца, возглавляемых Уильямом де Валансом[~ 2]. Две группы влиятельных иностранцев были обижены английской аристократией и в последующие годы стали центром баронского реформаторского движения[20]. Известны истории о непокорном и вспыльчивом поведении Эдуарда и его родичей Лузиньянов, что подняло вопросы о личных качествах наследника короля. События следующего года стали образующими для характера Эдуарда[21].

Ранние политические устремления

Уже в 1255 году Эдуард начал показывать независимость в политических делах. В Гаскони он принял сторону семейства Солер в конфликте между Солерами и Коломбами. Этот шаг Эдуарда вошёл в противоречие с политикой равновесия между локальными группировками, проводимой его отцом[23]. В мае 1258 года группа магнатов подписала документ о реформе королевского правительства (так называемые «Оксфордские провизии»). Реформа в основном была направлена против Лузиньянов. Эдуард остался на стороне своих политических союзников и решительно выступил против «Оксфордских провизий». Реформаторы достигли своей цели по ограничению влияния Лузиньянов и политическая позиция Эдуарда постепенно начала меняться. В марте 1259 году Эдуард вошёл в союз с одним из главных реформаторов Ричардом де Клером, 6-м графом Хартфорд, 2-м графом Глостер. Затем 15 октября 1259г принц объявил о своей поддержке целей баронов и о поддержке их лидера Симона де Монфора[24].

Уже в 1255 году Эдуард начал показывать независимость в политических делах. В Гаскони он принял сторону семейства Солер в конфликте между Солерами и Коломбами. Этот шаг Эдуарда вошёл в противоречие с политикой равновесия между локальными группировками, проводимой его отцом[23]. В мае 1258 года группа магнатов подписала документ о реформе королевского правительства (так называемые «Оксфордские провизии»). Реформа в основном была направлена против Лузиньянов. Эдуард остался на стороне своих политических союзников и решительно выступил против «Оксфордских провизий». Реформаторы достигли своей цели по ограничению влияния Лузиньянов и политическая позиция Эдуарда постепенно начала меняться. В марте 1259 году Эдуард вошёл в союз с одним из главных реформаторов Ричардом де Клером, 6-м графом Хартфорд, 2-м графом Глостер. Затем 15 октября 1259г принц объявил о своей поддержке целей баронов и о поддержке их лидера Симона де Монфора[24].

Эдуард поддержал Монфора из прагматических соображений, поскольку Монфор мог поддержать принца в Гаскони[25]. Когда в ноябре король оставил Францию, Эдуард перешёл к открытому неповиновению. Принц провёл несколько встреч с реформаторами и поддержал их дело, благодаря чему его отец пришёл к выводу, что Эдуард замышляет путч[26]. Когда король вернулся во Францию, он сначала отказался видеть сына, но граф Корнуольский и епископ Кентербери переубедили короля, Эдуард и Генрих окончательно пришли к согласию[27]. Эдуард был послан за границу и в ноябре 1260 года присоединился к Лузиньянам, нашедшим убежище во Франции[28].

В начале 1262 года Эдуард вернулся в Англию и порвал с несколькими из его бывших союзников Лузиньянов по финансовым причинам. В следующем году король Генрих отправил наследника в Уэльс в кампанию против Лливелина ап Грифида, кампания имела ограниченный успех[29]. В апреле 1262 года в Англию вернулся Симон де Монфор (который с 1261 года был за пределами страны) и снова поднял баронское движение за реформы[30]. В переломный момент, когда казалось, что король вновь удовлетворит требования баронов, Эдуард начал восстанавливать контроль над ситуацией. Эдуард твёрдо защищал королевские права его отца[31]. Он воссоединился с теми, от кого отвернулся годами раньше — среди них был друг его детства Генри Алеманнский и Джон де Варенн, граф Суррей. Принц отбил у мятежников Виндзорский замок[32]. При посредничестве короля Франции Людовика IX между двумя сторонами были заключены «Амьенские соглашения», очень благосклонно воспринятые роялистами, но посеявшие семена будущего конфликта из-за их неприятия баронами[33].

Гражданская война

В 1264—1267 годах произошёл вооружённый конфликт, известный как баронские войны, между силами баронов, возглавляемых Симоном де Монфором и роялистами, оставшимися верными королю. Первой сценой войны стал город Глостер, который Эдуард попытался отбить у противника. С приходом на помощь восставшим Роберта де Феррерса, графа Дерби, Эдуард пошёл на перемирие, которое он позднее разорвал. Затем принц взял город Нортгемптон, обороняемый сыном де Монфора Симоном, после этого Эдуард предпринял карательную кампанию против земель графа Дерби[34]. Силы баронов и роялистов встретились в решающей битве при Льюисе 14 мая 1264 года. Эдуард, возглавив правое крыло, держался стойко и вскоре разбил лондонский контингент сил Монфора. Однако он предпринял неразумное преследование рассеявшегося противника и, вернувшись, обнаружил, что оставшиеся королевские войска разгромлены[35]. В соответствии с Льюисскими соглашениями, Эдуард и его двоюродный брат Генри Алеманнский были выданы Монфору и стали его пленниками[36].

Эдуард оставался в плену до марта и даже после освобождения оставался под строгим надзором[37]. 28 мая ему удалось совершить побег и присоединиться к графу Глостеру[~ 3], который недавно принял сторону короля[38] Поддержка, оказываемая де Монфору, начала ослабевать, и Эдуард сравнительно легко завоевал Вустер и Глостер[39]. Тем временем Монфор заключил союз с валлийским вождём Лливелином ап Гриффидом и двинулся на восток, чтобы присоединиться к войску своего сына Симона. Эдуард внезапно атаковал молодого Монфора на квартирах его войска в замке Кенилворт, после этого он отрезал силы графа Лестера[40]. Вскоре войска противников встретились во втором значительном сражении баронских войн — в битве при Ившеме 4 августа 1265 года. Армия де Монфора уступала королевским силам по численности, его войска были разбиты, а сам он убит на поле боя. Тело барона было расчленено[41].

Эдуард оставался в плену до марта и даже после освобождения оставался под строгим надзором[37]. 28 мая ему удалось совершить побег и присоединиться к графу Глостеру[~ 3], который недавно принял сторону короля[38] Поддержка, оказываемая де Монфору, начала ослабевать, и Эдуард сравнительно легко завоевал Вустер и Глостер[39]. Тем временем Монфор заключил союз с валлийским вождём Лливелином ап Гриффидом и двинулся на восток, чтобы присоединиться к войску своего сына Симона. Эдуард внезапно атаковал молодого Монфора на квартирах его войска в замке Кенилворт, после этого он отрезал силы графа Лестера[40]. Вскоре войска противников встретились во втором значительном сражении баронских войн — в битве при Ившеме 4 августа 1265 года. Армия де Монфора уступала королевским силам по численности, его войска были разбиты, а сам он убит на поле боя. Тело барона было расчленено[41].

Из-за обмана графа Дерби в Глостере Эдуард приобрёл репутацию ненадёжного политика. Но в ходе летней кампании он извлёк урок из своих ошибок и вступил на путь, который принёс ему уважение и даже восхищение современников[42]. Со смертью де Монфора война не закончилась, и Эдуард продолжил участие в кампаниях. Во время Рождества он пришёл к согласию с юным Монфором и его союзниками на острове Аксхольм в Линкольншире, а в марте предпринял успешный штурм Пяти портов[43]. Часть повстанцев укрепилась в практически неприступном замке Кенилворт и не сдавалась, пока под давлением папы не были составлено примирительное «Кенилвортское заключение»[~ 4]. В апреле казалось, что если Глостер присоединится к движению сторонников реформ, то война продолжится, но после принятия условий «Кенилвортского заключения» стороны пришли к согласию. Эдуард принял скромное участие в переговорах по урегулированию, сосредоточившись на подготовке к Крестовому походу[44].

Крестовый поход и наследование престола

[~ 5]24 июня 1268 года на церемонии Эдуард принял крест похода, вместе со своим братом Эдмундом и двоюродным братом Генри Алеманнским. Среди присоединившихся к Восьмому крестовому походу были бывшие противники Эдуарда: например граф Глостер, хотя граф в итоге так и не отправился в поход.[45] После усмирения страны на первое место вышла проблема финансирования.[46] Король Франции Людовик IX предоставил ссуду в 17 500 фунтов,[47] но этого было недостаточно, остаток был собран с налога, взимаемого с мирян[47], которым они не облагались с 1237 года. В мае 1270 года Парламент утвердил налог двадцатой частью движимого имущества, взамен король согласился подтвердить великую хартию вольностей и ввёл ограничения на кредиты, предоставляемые евреями[48]. 20 августа Эдуард отплыл из Дувра во Францию. Историки не могут определить точного числа его войска, возможно Эдуард захватил с собой 225 рыцарей, всего у него было меньше тысячи людей[46].

Первоначально крестоносцы собирались освободить осаждённую христианскую твердыню Акру, но Людовик IX решил отправиться в Тунис. Французский король и его брат Карл Анжуйский, король Сицилии, решили атаковать эмират, чтобы основать форпост в Северной Африке[49]. Однако эти планы провалились, когда французские войска были охвачены эпидемией болезни[~ 6], 25 августа оборвавшей жизнь самого Людовика. В это время Эдуард и прибыл в Тунис. Карл уже подписал договор с эмиром и собирался вернуться на Сицилию. Крестовый поход был отложен до следующей весны, но после опустошительного шторма, обрушившегося на берег Сицилии, Карл Анжуйский и наследник Людовика Филипп III раздумали предпринимать какие-либо дальнейшие кампании[50]. Эдуард решил продолжать один и 9 мая 1271 года высадился у Акры.

К этому времени ситуация в Святой земле оставалась нестабильной. Иерусалим снова пал в 1244 году, а Акра была центром христианского государства[51]. Мусульманские государства перешли в наступление под командой мамелюка Бейбарса и сейчас они угрожали Акре. Хотя люди Эдуарда стали важной частью гарнизона у них были лишь небольшие шансы выстоять против превосходящих сил Бейбарса. Первоначальный рейд против близкого St. Georges-de-Lebeyne оказался тщетным[52]. Христиане послали посольство к монголам и те предприняли атаку на Алеппо на севере, что помогло отвлечь силы Бейбарса[53]. В ноябре Эдуард предпринял рейд на Какун, что помогло удержать плацдарм в направлении Иерусалима, но в итоге монгольское наступление и рейд на Какун провалились. Положение стало казаться всё более и более безнадёжным и в мае 1272 года король Кипра Гуго III, бывший одновременно королём Иерусалима, подписал десятилетнее перемирие с Бейбарсом[54]. Сначала Эдуард проигнорировал перемирие, но покушение со стороны мусульманского ассасина в июне побудило его оставить участие в каких бы то ни было дальнейших кампаниях. Хотя Эдуард и сумел убить ассасина, он был ранен ударом кинжала в руку, возможно кинжал был отравлен и Эдуард в течение последующих месяцев был серьёзно болен[~ 7].

К этому времени ситуация в Святой земле оставалась нестабильной. Иерусалим снова пал в 1244 году, а Акра была центром христианского государства[51]. Мусульманские государства перешли в наступление под командой мамелюка Бейбарса и сейчас они угрожали Акре. Хотя люди Эдуарда стали важной частью гарнизона у них были лишь небольшие шансы выстоять против превосходящих сил Бейбарса. Первоначальный рейд против близкого St. Georges-de-Lebeyne оказался тщетным[52]. Христиане послали посольство к монголам и те предприняли атаку на Алеппо на севере, что помогло отвлечь силы Бейбарса[53]. В ноябре Эдуард предпринял рейд на Какун, что помогло удержать плацдарм в направлении Иерусалима, но в итоге монгольское наступление и рейд на Какун провалились. Положение стало казаться всё более и более безнадёжным и в мае 1272 года король Кипра Гуго III, бывший одновременно королём Иерусалима, подписал десятилетнее перемирие с Бейбарсом[54]. Сначала Эдуард проигнорировал перемирие, но покушение со стороны мусульманского ассасина в июне побудило его оставить участие в каких бы то ни было дальнейших кампаниях. Хотя Эдуард и сумел убить ассасина, он был ранен ударом кинжала в руку, возможно кинжал был отравлен и Эдуард в течение последующих месяцев был серьёзно болен[~ 7].

24 сентября Эдуард покинул Акру. Прибыв на Сицилию он узнал о смерти отца, последовавшей 16 ноября[55]. Эдуард был серьёзно опечален этой новостью, но вместо того, чтобы поторопиться домой он неспешно двинулся на север. Его здоровье всё ещё оставалось подорванным, и не было настоятельной необходимости торопиться[56], так как политическая ситуация в Англии оставалась стабильной после переворотов середины столетия[~ 8]. Эдуард был провозглашён королём после смерти отца раньше его собственной коронации согласно обычному юридическому порядку. В отсутствии Эдуарда страной управлял королевский совет, возглавляемый Робертом Барнеллом[57]. Новый король проделал путь по суше через Италию и Францию, среди прочих дел он нанёс визит папе в Риме и подавил восстание в Гаскони[58]. 2 августа 1274 года он высадился на побережье Англии и 19 августа 1274 года был коронован[1].

Правление

Администрация и законы

По возвращении домой Эдуард незамедлительно принялся за административные дела, его главной заботой стало восстановление порядка и королевской власти после бедствий, постигнувших страну в ходе правления его отца[59]. Он немедленно принялся за обширные кадровые перестановки административного персонала, наиболее важным шагом стало назначение Роберта Барнелла в качестве канцлера, Барнелл занимал этот пост до 1292 года и был одним из ближайших товарищей короля[60]. Затем Эдуард заменил большинство локальных управленцев, таких как конфискаторов и шерифов[61]. Следующим шагом стала подготовка к повсеместному расследованию согласно жалобам на злоупотребления со стороны королевских офицеров. Одним из итогов стало создание так называемых «Сотенных свитков», согласно административному подразделению на сотни[~ 9].

Второй целью расследования стало определение ущерба земельных владений и прав короны в ходе правления Генриха III[62]. Список сотен сформулировал базу для дальнейших легальных расследований под названием процесс лат. Quo warranto (По какому приговору?). Целью этих расследований стало определение какие из местных органов власти следует сохранить[~ 10]. Если у ответчика не было королевского разрешения, чтобы доказать своё право (вольность) то согласно судебному решению короны основанному на сочинениях влиятельного правоведа XIII столетия Генри де Брактона — это право переходило обратно к королю. Это породило переполох среди аристократии, которая настаивала на том, что они уже длительное время пользуются ими же составленными разрешениями[63]. В 1290 году был достигнут окончательный компромисс, вольность рассматривалась законной, если можно было показать, что ею пользовались со времени коронации короля Ричарда I в 1189 году[64]. Королевский выигрыш благодаря статуту лат. Quo warranto был незначительным, у дворян были отобраны лишь некоторые вольности[65]. Несмотря на это Эдуард одержал значительную победу, так как был чётко установлен принцип, что все вольности по существу происходят от короны[66].

Второй целью расследования стало определение ущерба земельных владений и прав короны в ходе правления Генриха III[62]. Список сотен сформулировал базу для дальнейших легальных расследований под названием процесс лат. Quo warranto (По какому приговору?). Целью этих расследований стало определение какие из местных органов власти следует сохранить[~ 10]. Если у ответчика не было королевского разрешения, чтобы доказать своё право (вольность) то согласно судебному решению короны основанному на сочинениях влиятельного правоведа XIII столетия Генри де Брактона — это право переходило обратно к королю. Это породило переполох среди аристократии, которая настаивала на том, что они уже длительное время пользуются ими же составленными разрешениями[63]. В 1290 году был достигнут окончательный компромисс, вольность рассматривалась законной, если можно было показать, что ею пользовались со времени коронации короля Ричарда I в 1189 году[64]. Королевский выигрыш благодаря статуту лат. Quo warranto был незначительным, у дворян были отобраны лишь некоторые вольности[65]. Несмотря на это Эдуард одержал значительную победу, так как был чётко установлен принцип, что все вольности по существу происходят от короны[66].

Статут 1290 года Quo warranto был всего лишь частью обширной законотворческой деятельности, ставшей одним из наиболее важных вкладов сделанных в ходе правления Эдуарда.[6]. Эта эра законотворчества уже началась со времён баронского реформаторского движения. Статут Мальборо (1267 год) содержал элементы, как Оксфордских условий, так и Кенилуортского заключения[67]. Составление Списков Сотен было закончено вскоре после выпуска Первого вестминстерского статута, утвердившего королевскую прерогативу и обрисовавшего ограничения свобод[68]. В статутах Мёртвой руки (1279 год) был поднят вопрос о предотвращении передачи земель в собственность церкви[69]. Первый пункт Второго вестминстерского статута (1285 год), известный как лат. De donis conditionalibus, рассматривал вопрос о семейных правах на землю и о майоратах (наследовании земли без права отчуждения)[70]. Статут торговцев (1285 год) обосновал права организаций по взысканию долгов[71]. Винчестерский статут (1285 год) рассматривал вопросы сохранения мира на местном уровне[72]. Статут Quia Emptores (1290 год) выпущенный вместе со статутом лат. Quo warranto устранял споры о земле, происходящие в результате отчуждения арендованной земли в ходе сдачи её в аренду самим арендатором[73]. Время принятия великих статутов закончилась со смертью Роберта Барнелла в 1292 году[74].

Валлийские войны

Лливелин ап Грифид наслаждался благоприятным для него положением, установившимся после баронских войн. Благодаря договору в Монтгомери (1267 год) он официально завладел завоёванными им четырьмя кантревами восточного Гвинеда[~ 11] и его титул принца Уэльского был признан Генрихом III[75][76]. Тем не менее, вооружённые конфликты не прекращались, в частности с несколькими ущемлёнными лордами марки, такими как граф Глостер, Роджер Мортимер и Хэмфри де Богун, 3-й граф Херефорд[77]. Ситуация ещё более обострилась после того как младший брат Лливелина Давид и Грифид ап Гвенвинвин из Поуиса после провалившейся попытки покушения на Лливелина перебежал к англичанам в 1274 году[78]. Сославшись на продолжающиеся военные действия и на укрывательство английским королём его врагов, Лливелин отказался приносить вассальную присягу Эдуарду.[79] Сам Эдуард воспринял как провокацию планируемый брак Лливелина и Элеоноры, дочери Симона де Монфора.[80] В ноябре 1276 года был объявлена война.[81] Действиями англичан руководили Мортимер, Эдмунд Ланкастер (брат Эдуарда)[~ 12] и Уильям де Бошан, граф Уорик. Соотечественники Лливелина оказали ему лишь слабую поддержку[82]. В июле 1277 года Эдуард вторгся с силой в 15.500 человек, из которых 9 тысяч были валлийцами[83]. В ходе кампании так и не произошло генерального сражения. Лливелин вскоре понял, что у него нет другого выбора кроме сдачи.[83] Согласно договору в Аберконуи (ноябрь 1277 года) Лливелину остался только западный Гвинед, хотя ему было позволено сохранить титул принца Уэльского[84].

В 1282 году война разгорелась вновь. В ней участвовали не только валлийцы, противники короля Эдуарда получали широкую поддержку, подогреваемую попытками навязать английские законы жителям Уэльса[85]. В отличие от предыдущей кампании, носящей скорее карательный характер, эта кампания стала для Эдуарда завоевательной[86]. Война началась с восстания Давида, который был неудовлетворён вознаграждением, полученным от Эдуарда в 1277 году[87]. Вскоре Лливелин и другие валлийские вожди присоединились к Давиду. Сначала успех в войне сопутствовал восставшим. В июне Глостер потерпел поражение в битве при Лландейло-Ваур[88]. 6 ноября в то время когда архиепископ Кентерберийский Джон Пэкхэм вёл мирные переговоры, Люк де Тани, командир Англси решил предпринять внезапную атаку. Был построен понтонный мост, однако люди Тани вскоре после переправы попали в валлийскую засаду и понесли тяжкие потери в битве у Мойл-и-Дон[89]. 11 декабря Лливелин был завлечён в ловушку и погиб в битве у моста Оревин[90], успехи валлийцев на этом закончились. Окончательное подчинение валлийцев произошло после захвата в плен Давида в июне 1283 года, он был переправлен в Шрусбери и казнён как изменник следующей осенью[91].

Следующие восстания произошли в 1287—1288 годах и более серьёзное в 1294—1295 годах под руководством Мадога ап Лливелина, дальнего родственника Лливелина ап Грифида. Последнее восстание привлекло личное внимание Эдуарда, но в обоих случаях восстания были подавлены[6]. Согласно статуту Рудлана (1284 год) владения Лливелина включалась в территорию Англии, Уэльс получал административную систему, подобную английской, порядок в округах поддерживался шерифами[92]. Английский закон был введён в силу для уголовных дел, хотя валлийцам было позволено улаживать некоторые споры о собственности по своим собственным законам[93]. В 1277 году Эдуард начал полномасштабную программу создания английских поселений в Уэльсе, после 1283 года заселение резко увеличилось. Были основаны новые города, такие как Флинт, Аберистуит и Ридлан[2]. Также было положено начало масштабному строительству замков. Это задание было поручено мастеру Джеймсу из Сен-Джорджа, маститому архитектору, которого Эдуард повстречал в Савойе по возвращении из крестового похода. Среди главных построек были замки Бомарис, Карнарвон, Конуи и Харлех[94]. Его программа строительства замков положила начало повсеместному использованию в Европе бойниц для лучников в стенах замков под влиянием восточного опыта, полученного в крестовых походах[95]. В этой связи были введена в употребление идея концентрического замка, четыре замка из восьми, основанных Эдуардом в Уэльсе были построены согласно этому дизайну[96][97]. В 1284 в замке Карнарвон на свет появился сын Эдуарда (впоследствии король Эдуард II). В 1301 году он стал первым английским принцем, получившим титул принца Уэльского[~ 13].

Следующие восстания произошли в 1287—1288 годах и более серьёзное в 1294—1295 годах под руководством Мадога ап Лливелина, дальнего родственника Лливелина ап Грифида. Последнее восстание привлекло личное внимание Эдуарда, но в обоих случаях восстания были подавлены[6]. Согласно статуту Рудлана (1284 год) владения Лливелина включалась в территорию Англии, Уэльс получал административную систему, подобную английской, порядок в округах поддерживался шерифами[92]. Английский закон был введён в силу для уголовных дел, хотя валлийцам было позволено улаживать некоторые споры о собственности по своим собственным законам[93]. В 1277 году Эдуард начал полномасштабную программу создания английских поселений в Уэльсе, после 1283 года заселение резко увеличилось. Были основаны новые города, такие как Флинт, Аберистуит и Ридлан[2]. Также было положено начало масштабному строительству замков. Это задание было поручено мастеру Джеймсу из Сен-Джорджа, маститому архитектору, которого Эдуард повстречал в Савойе по возвращении из крестового похода. Среди главных построек были замки Бомарис, Карнарвон, Конуи и Харлех[94]. Его программа строительства замков положила начало повсеместному использованию в Европе бойниц для лучников в стенах замков под влиянием восточного опыта, полученного в крестовых походах[95]. В этой связи были введена в употребление идея концентрического замка, четыре замка из восьми, основанных Эдуардом в Уэльсе были построены согласно этому дизайну[96][97]. В 1284 в замке Карнарвон на свет появился сын Эдуарда (впоследствии король Эдуард II). В 1301 году он стал первым английским принцем, получившим титул принца Уэльского[~ 13].

Дипломатия и война на континенте

После своего возвращения в Англию в 1274 году Эдуард никогда более не участвовал в крестовых походах, но он утверждал, что у него есть намерение принять участие и в 1287 году он принял знак креста[98]. Это намерение до 1291 года руководило его иностранной политикой. Для того чтобы поднять европейцев на полномасштабный крестовый поход необходимо было предотвратить конфликт между великими принцами на континенте. Главным препятствием к этому виделся конфликт между французским домом Анжу и королевством Арагон в Испании. В 1282 году жители Палермо восстали против Карла Анжуйского, обратились за помощью к Педро III, королю Арагонскому и в ходе так называемой «сицилийской вечерни», перебили всех французов, после чего короновали Педро III как короля Сицилии. В разгоревшейся войне Карл Салернский, сын Карла Анжуйского, попал в плен к арагонцам[99]. Французы начали составлять план наступления на Арагон, в этом уже виделась перспектива полномасштабной европейской войны. Для Эдуарда было настоятельно важным предотвратить войну и в 1286 году в Париже он разорвал перемирие с Францией, что способствовало освобождению Карла Анжуйского[100]. Однако усилия Эдуарда оказались неэффективными. В 1291 году мамелюки опрокинули его планы, взяв Акру — последнюю христианскую твердыню в Святой земле[101].

После падения Акры Эдуард сменил свою роль в международных отношениях с роли дипломата на роль антагониста. Долгое время он был глубоко вовлечён в дела своего собственного герцогства Гасконского. В 1278 году он учредил комиссию по расследованию, которое он доверил своим приближенным Отто де Грандсону и Роберту Барнеллу. В итоге сенешаль Люк де Тани был смещён со своего поста[102]. В 1286 году он самолично посетил регион и провёл там почти три года[103]. Исконной проблемой был статус Гаскони в составе французского королевства, и роль Эдуарда сводилась к роли вассала французского короля. Во время своей дипломатической миссии в 1286 году Эдуард принёс вассальную присягу новому королю Филиппу IV, но в 1294 году Филипп объявил Гасконь конфискованной после того как Эдуард отказался явиться к нему для обсуждения недавнего конфликта между английскими, гасконскими и французскими моряками (что завершилось захватом нескольких французских судов и разграблением французского порта Ла-Рошель)[104].

После падения Акры Эдуард сменил свою роль в международных отношениях с роли дипломата на роль антагониста. Долгое время он был глубоко вовлечён в дела своего собственного герцогства Гасконского. В 1278 году он учредил комиссию по расследованию, которое он доверил своим приближенным Отто де Грандсону и Роберту Барнеллу. В итоге сенешаль Люк де Тани был смещён со своего поста[102]. В 1286 году он самолично посетил регион и провёл там почти три года[103]. Исконной проблемой был статус Гаскони в составе французского королевства, и роль Эдуарда сводилась к роли вассала французского короля. Во время своей дипломатической миссии в 1286 году Эдуард принёс вассальную присягу новому королю Филиппу IV, но в 1294 году Филипп объявил Гасконь конфискованной после того как Эдуард отказался явиться к нему для обсуждения недавнего конфликта между английскими, гасконскими и французскими моряками (что завершилось захватом нескольких французских судов и разграблением французского порта Ла-Рошель)[104].

В последующей войне Эдуард спланировал атаку с двух направлений. Пока английские войска, наступали на Гасконь, Эдуард заключил альянсы с принцами Нидерландов, Германии и Бургундии, которым следовало атаковать французов с севера[6]. Эти союзы оказались неустойчивыми. В то же время Эдуард столкнулся с проблемами у себя дома, как в Уэльсе, так и в Шотландии. Только в августе 1297 года он смог отплыть во Фландрию, но его союзники к этому времени потерпели поражение[105]. Германская поддержка так никогда и не воплотилась в жизнь и Эдуард был вынужден искать мир. Его женитьба на французской принцессе Маргарите в 1299 году положила конец войне, в целом его континентальный план обошёлся дорого[~ 14] для Англии и оказался бесплодным.

Великий повод

В 1280-х годах Англия и Шотландия сосуществовали относительно мирно.[106] Вопрос вассальной присяги в Шотландии не принял такую остроту как в Уэльсе, в 1278 году король Шотландии Александр III принёс присягу Эдуарду I, но вероятно только за земли, которые он получил от Эдуарда в Англии[107]. В начале 1290-х годов в Шотландии произошёл династический кризис так как в 1281—1284 годах умерли два сына и дочь Александра, а в 1286 году умер и сам Александр. Трон Шотландии унаследовала трёхлетняя Маргарет Мейд из Норвегии, рождённая в 1283 году от дочери Александра Маргарет и норвежского короля Эрика II[108]. Согласно Биргамскому договору Маргарет должна была выйти замуж за годовалого Эдуарда Карнарвонского, сына Эдуарда I, но Шотландия должна была остаться свободной от сюзеренитета английского короля.[109][110]

Осенью 1290 года Маргарет в возрасте семи лет отплыла из Норвегии в Шотландию, но в пути заболела и умерла на Оркнейских островах[111][112]. Шотландия осталась без наследника, что породило династический спор известный как Великий Повод.[~ 15] Хотя около 14-ти человек заявили о своём праве на титул, главный спор разгорелся между Джоном Баллиолем и Робертом Брюсом[113]. Шотландские магнаты попросили Эдуарда выступить арбитром в споре[114]. В Биргеме, в перспективе союза между двумя королевствами вопрос о сюзеренитете не был важным для Эдуарда. Он настаивал на том, что если он должен разрешить спор, то его надлежит признать в качестве шотландского верховного феодального правителя.[115] Шотландцы не были настроены на подобную уступку, и Эдуард получил ответ, что с тех пор, как Шотландия осталась без короля, никто не уполномочен принять такое решение[116]. Проблема была обойдена после того как соперники согласились передать королевство в руки Эдуарду, пока не будет найден полноправный наследник[117]. После длительного обсуждения решение было принято 17 ноября 1292 года в пользу Джона Баллиоля[~ 16].

Даже после утверждения Баллиоля Эдуард продолжал настаивать на своей власти над Шотландией. Вопреки протестам шотландцев, Эдуард согласился провести слушания апелляционных жалоб на судебные решения, вынесенные регентским советом[~ 17], управлявшим Шотландией в ходе междуцарствия[118]. Следующей провокацией стало процесс Макдуфа, сына Малкольма, графа Файфа. Эдуард потребовал от Баллиоля лично явиться перед английским парламентом и ответить на обвинения[119]. Шотландский король выполнил это требование. Последней каплей стало требование Эдуарда к шотландским магнатам нести военную службу в войне с Францией[120]. Это было неприемлемо, и шотландцы в 1295 году заключили союз с Францией и предприняли безуспешную атаку на Карлайл[121]. Эдуард в ответ в 1296 году вторгся в Шотландию и после ряда кровопролитных атак взял город Берик[122]. В битве при Данбаре в 1296 шотландское сопротивление было решительно сломлено[123]. Эдуард конфисковал шотландский коронационный Камень Судьбы и перевёз его в Вестминстер, сверг с престола Баллиоля и поместил его в лондонский Тауэр, поставил англичан управлять страной[6]. Кампания увенчалась большим успехом, но английский триумф был только временным[124].

Финансы, парламент и изгнание евреев

Частые военные кампании Эдуарда нанесли большой финансовый ущерб стране[125]. Было несколько путей собрать деньги для войны, включая таможенные пошлины, денежные ссуды и светские субсидии. В 1275 году Эдуард заключил соглашение с английским торговым сообществом, что закрепило постоянную пошлину на шерсть. В 1303 году подобное соглашение было заключено с иностранными торговцами, в обмен на некоторые права и привилегии.[126] Таможенные доходы были поручены Риккарди, группы банкиров в Лукке (Италия)[127], в обмен за их положение кредиторов короны, что обеспечило финансовую поддержку в ходе Валлийских войн. Когда была развязана война с Францией, французский король конфисковал финансовые активы Риккарди и банк обанкротился.[128] После этого роль кредитора английской короны взял на себя Фрескобальди из Флоренции.[129]

Другим источником финансовых пополнений для короны были английские евреи. Король мог облагать евреев налогами, как он хотел, так как это считалось его личной прерогативой[130]. С 1280 года евреи стали эксплуатироваться финансово, как они ещё никогда не эксплуатировались короной, но они ещё могли участвовать в политических сделках с короной[131]. Благодаря их ростовщическому бизнесу (запрещённому для христиан) многие люди были должны им, что порождало большое народное негодование[132]. В 1275 году Эдуард выпустил Еврейский статут, который запрещал ростовщичество и вынуждал евреев заняться другими профессиями[133].

В 1279 году вместе с облавой на резчиков монет[~ 18] король приказал арестовать всех глав еврейских общин, и приблизительно 300 из них были казнены[135]. В 1280 году он обязал всех евреев посещать специальные проповеди, проводимые монахами-доминиканцами в надежде вынудить их перейти в христианскую веру, но все эти призывы остались втуне[136].

Окончательной атакой на евреев стал выпуск эдикта об изгнании (1290 года), где Эдуард официально приказал изгнать всех евреев из Англии[137]. Это не только дало доходы после присвоения королём еврейских займов и собственности, но и дало Эдуарду политический капитал для сделок 1290 года с парламентом о существенных светских субсидиях[138]. Изгнание, которое так и не было отменено вплоть до 1656 года[139], имело более ранние прецеденты в государствах Европы: французский король Филипп II Август изгнал всех евреев из своих земель в 1182 году, Жан I герцог Бретанский выпроводил евреев из своего герцогства в 1239 году, и в конце 1249 года Людовик IX изгнал евреев из королевских земель перед своим первым походом на Восток[140].

Одним из главных достижений режима правления Эдуарда I были реформы английского парламента и его превращение в источник сбора доходов[6]. В ходе своего правления Эдуард сохранял более или менее регулярный состав парламента[141]. Но в 1295 году произошла значимая перемена. Кроме палаты лордов, в парламент были призваны по два рыцаря от каждого округа и по два представителя от каждого города[142]. В представительстве общин в парламенте не было новинкой, новой оказалась власть, которую они получили. Если раньше от палаты общин ожидалось просто дать своё одобрение на решения уже принятые магнатами, теперь было объявлено, что парламентарии должны получить полное одобрение (лат. plena potestas) от своих общин, перед тем как дать одобрение на решения, принятые Парламентом.[143] Теперь король обладал полной поддержкой для того чтобы собирать субсидии со всего населения. Эти субсидии представляли собой налоги, взимаемые с определённой доли движимого имущества всех ленников[144]. В то время как Генрих III в ходе своего правления собирал четыре налога, Эдуард собирал девять[145]. Парламент в таком виде стал образцом для последующих парламентов и историки назвали собрание «Моделью парламента»[~ 19].

Конституционный кризис

Непрекращающиеся военные действия в 1290-х годах послужили причиной значительных финансовых требований Эдуарда ко своим подданным. До 1294 года король мог взимать только три налога, в период с 1294 по 1297 годы появились четыре дополнительных налога, благодаря чему было собрано 200 тыс. фунтов[146]. В дополнение взималась пища, шерсть и кожи, непопулярной была шерстяная повинность[147]. Налоговые запросы короля вызвали возмущение подданных, что в конечном итоге привело к возникновению сильной политической оппозиции. Первоначальное сопротивление было вызвано не налогами с мирян, а поборами с духовенства. В 1294 году Эдуард потребовал половину всех церковных прибылей. Это породило сопротивление, но король пригрозил поставить сопротивляющихся вне закона и его финансовое требование было всё же выполнено[148]. В это время место архиепископа Кентерберийского оставалось вакантным, так как Роберт Уинчесли пребывал в Италии, куда уехал для для получения рукоположения в сан епископа[~ 20]. Уинчесли вернулся в Англию в январе 1295 года и дал согласие на выплату другого платежа в ноябре того же года. Однако в 1296 году его позиция изменилась, когда он получил папскую буллу лат. Clericis laicos. Булла запрещала священникам платить светским властям без получения ясного согласия папы[149]. Когда духовенство, ссылаясь на буллу, отказалось платить, Эдуард ответил тем, что поставил духовенство вне закона[150]. Уинчесли, оказавшись перед противоречием между сохранением лояльности королю и исполнением папской буллы, оставил вопрос о плате на усмотрение самих священников, чтобы те платили, если считали это нужным[151]. К концу года появилась новая папская булла лат. Etsi de statu, позволяющая облагать налогом духовенство в случаях настоятельной необходимости[152].

Сопротивление со стороны мирян происходило по причине двух вопросов: королевских прав облагать налогами и требовать военной службы. В феврале 1297 года на заседании парламенте в Солсбери Роджер Бигод, 5-й граф Норфолк как маршал Англии опротестовал королевские повестки о явке на военную службу. Бигод заявлял, что военная повинность распространяется только на службу при особе короля, если же король намерен отплыть во Фландрию, то он не может посылать своих подданных в Гасконь[154]. В июле Бигод и констебль Англии Хемфри де Богун, граф Хартфорд представили серию жалоб, известных как «Увещевания», в них опротестовывались грабительские суммы налогов[155]. Обескураженный Эдуард затребовал утверждение ещё одного налога. Это выглядело провокацией, так как король искал согласие только с небольшой группой магнатов, а не с представителями общин в Парламенте[156]. Пока Эдуард находился в деревне Уинчесли (Восточный Суссекс), готовя кампанию во Фландрии, Бигод и Бонун захватили казначейство, чтобы предотвратить сбор налогов[157]. Когда король покинул страну с сильно урезанным войском, страна оказалась на грани гражданской войны[158][159]. Ситуация разрешилась поражением англичан в битве на Стирлингском мосту. Новые угрозы стране сплотили короля и магнатов[160]. Эдуард подписал лат. Confirmatio cartarum- подтверждение Великой Хартии вольностей и Лесной Хартии, после чего дворянство согласилось служить королю во время шотландской кампании[161].Эдуард: Ради Бога, сэр граф, идите [или в поход] или на виселицу

Бигод: Согласно той же присяге, король, я никогда не пойду ни [в поход] ни на виселицу.

Хроники Уолтера из Гинсборо— [153]

Разногласия Эдуарда и оппозиции не прекратились с завершением победоносной Фолкиркской кампании. В последующие годы Эдуард соблюдал сделанные им обещания, особенно в поддержании Лесной Хартии[~ 21]. В 1301 году парламент вынудил его оценить королевские леса, но в 1305 году он получил папскую буллу, освобождающую его от этой уступки.[162] В конченом итоге это повлекло за собой крах оппозиции королю. Де Богун умер в конце 1298 года, после возвращения с Фолкиркской кампании[163]. Бигод пришёл к взаимовыгодному соглашению с королём. Бездетный Бигод сделал Эдуарда своим наследником в обмен на щедрую ежегодную выплату[164]. Эдуард отомстил и архиепископу Уинчесли, в 1305 году новым папой стал Клемент V, он был родом из Гаскони и симпатизировал королю, поэтому архиепископу пришлось оставить свой пост ввиду подстрекательства Эдуарда[165].

Последние годы

Казалось, что проблема с Шотландией разрешилась, когда Эдуард оставил страну в 1296 году, но сопротивление вскоре возобновилось под предводительством Уильяма Уоллеса, наделённого способностями стратега и харизмой. 11 сентября 1297 года многочисленный английский отряд под командой Джона де Варена, графа Суррея и Хага де Крессингема был в битве на Стирлингском мосту разбит меньшим по численности шотландским отрядом, возглавляемым Уоллесом и Эндрю Морем[166]. Это поражение шокировало Англию, незамедлительно началась подготовка к карательной экспедиции. Как только Эдуард вернулся из Фландрии, он выступил на север[167]. 22 июня 1298 года Эдуард разбил войско Уоллеса в битве при Фолкирке[168], после битвы при Ившеме в 1265 году он не сражался в столь масштабных битвах. Однако Эдуард не воспользовался благоприятным моментом, и в следующем году шотландцы захватили замок Стирлинг[169]. Хотя Эдуард провёл два года (1300 и 1301) в кампании в Шотландии, его противники не вступали с ним в открытую битву, предпочитая вместо этого силами малых групп совершать набеги на английскую территорию[170]. Англичане попытались покорить Шотландию другими способами. В 1303 году между Англией и Францией было заключено мирное соглашение, тем самым франко-шотландский союз был решительно разорван[171]. Роберт Брюс, внук претендента на престол (1291), зимой 1301—1302 годов перешёл на сторону англичан[172]. К 1304 году большая часть знати заявила о своей верности Эдуарду, в этом же году англичане взяли обратно замок Стирлинг[173]. Вскоре была одержана важная психологическая победа: Уильям Уоллес был предан сэром Джоном де Ментейтом, его выдали англичанам, которые отвезли Уоллеса в Лондон и предали его там публичной казни[174]. Большая часть Шотландии перешла под английский контроль, и Эдуард поставил англичан и шотландцев-ренегатов управлять страной[175].

10 февраля 1306 года ситуация вновь обострилась, когда Роберт Брюс убил своего конкурента Джона Комина и несколькими неделями после этого 25 марта короновал себя как короля Шотландии[176]. Брюс начал кампанию с целью добиться независимости Шотландии, что стало неожиданностью для англичан[177]. В это время Эдуард страдал от болезни и вместо того, чтобы самому возглавить экспедицию, он дал разные военные задания Эймеру де Валенсу и Генри Перси, в то время как главное королевское войско возглавил принц Уэльский[178]. Первоначально успех сопутствовал англичанам, 19 июня в битве при Метвене Эймер де Валенс разбил Брюса наголову[179]. Брюс был вынужден скрываться, в то время как силы англичан вновь захватили утраченные было ими земли и замки[180]. Эдуард с крайней жестокостью обошёлся с союзниками Брюса, стало ясным, что он рассматривает конфликт как подавление восстания изменивших ему подданных, а не как войну между двумя странами[181]. Эта жестокость возымела обратный эффект, она не помогла подчинить шотландцев, усилилась поддержка Брюсу[182]. В феврале 1307 года Брюс снова начал собирать людей, в мае он разбил Эймера де Валенса в битве при Лаудон-Хилл[183]. Немного оправившийся Эдуард сам двинулся на север. Однако в пути он подхватил дизентерию, его состояние ухудшилось. 6 июля он разбил лагерь у Браф-бай-Сэндс, южнее шотландской границы. Когда слуги пришли к нему наутро, чтобы приподнять его для приёма пищи, он скончался у них на руках[184].

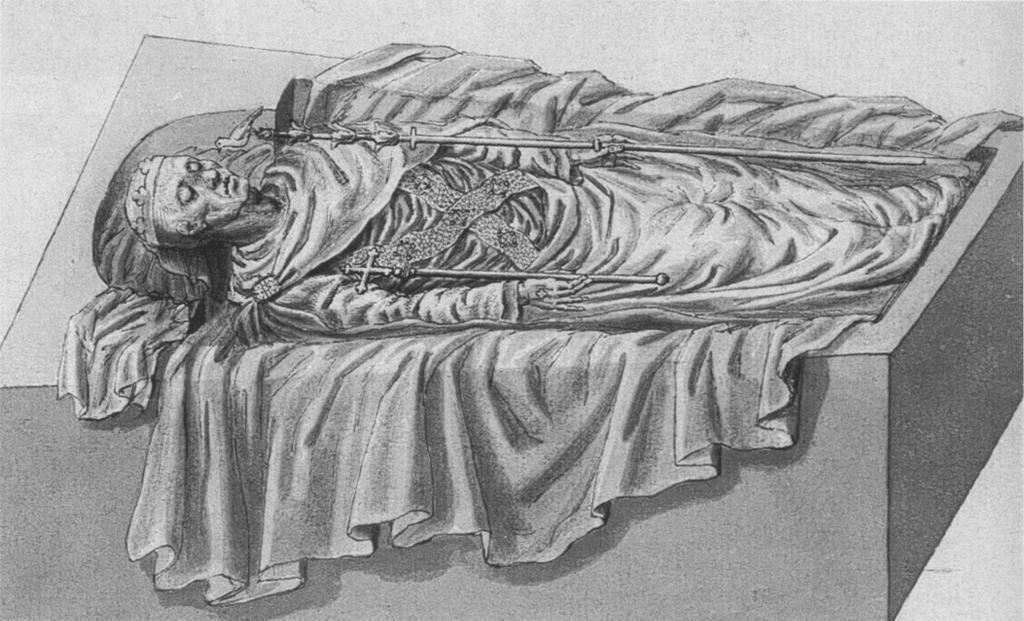

Появилось множество историй о последней воле Эдуарда на смертном одре. Согласно традиционной версии, он попросил, чтобы его сердце было перенесено в Святую Землю вместе с армией, воюющей с неверными. Более сомнительная история повествует, что король пожелал, чтобы его тело выварили, извлекли кости и несли их вместе с армией, пока шотландцы не будут покорены[185]. Другие сведения о его кончине вызывают больше доверия, согласно одной из хроник Эдуард призвал к себе графов Линкольна и Уорика, Эймера де Валенса и Роберта Клиффорда и попросил их присматривать за его сыном Эдуардом. Им также следовало предотвратить возвращение Пирса Гавестона в Англию[186]. Эту последнюю волю отца сын проигнорировал и немедленно призвал к себе своего фаворита, находящегося в изгнании[187]. Тело Эдуарда I было отправлено на юг и после длительного промежутка времени было 27 октября захоронено в Вестминстерском аббатстве[185]. Новый король Эдуард II оставался на севере до августа, но затем оставил руководство кампанией и направился на юг[188]. 25 февраля 1308 года он был коронован[189].

Характер и оценки

У Эдуарда был внушительный вид, благодаря росту в 6 футов 2 дюйма (188 см) он возвышался над своими современниками. У него была репутация человека с суровым характером, он вызывал страх у окружающих. Существует рассказ о том, как декан капитула Собора Святого Павла, вступивший в конфликт с Эдуардом по вопросу о повышении налогов в 1295 году, упал и умер в присутствии короля[190]. Его ужас был небезосновательным: Эдуард мог проявить неистовый характер. Когда наследник попросил пожаловать графский титул своему фавориту Пьеру Гавестону, король, придя в ярость, вырвал из шевелюры сына полные горсти волос.[191] Некоторые из современников считали Эдуарда устрашающим, особенно в его ранние годы. Песнь Льюиса (1264) описывает Эдуарда как леопарда, этот хищник обычно считается мощным и непредсказуемым[192]. Несмотря на такие черты характера, современники Эдуарда считали его способным и даже идеальным правителем[193]. Хотя подданные не любили Эдуарда, одновременно с этим они его побаивались и уважали[194]. Король оправдал ожидания подданных, выступив в роли настоящего солдата и воплотив в себе общепризнанные рыцарские идеалы[5]. С религиозной точки зрения он также оправдал ожидания, регулярно посещая церковь и широко раздавая милостыню[6].

У Эдуарда был внушительный вид, благодаря росту в 6 футов 2 дюйма (188 см) он возвышался над своими современниками. У него была репутация человека с суровым характером, он вызывал страх у окружающих. Существует рассказ о том, как декан капитула Собора Святого Павла, вступивший в конфликт с Эдуардом по вопросу о повышении налогов в 1295 году, упал и умер в присутствии короля[190]. Его ужас был небезосновательным: Эдуард мог проявить неистовый характер. Когда наследник попросил пожаловать графский титул своему фавориту Пьеру Гавестону, король, придя в ярость, вырвал из шевелюры сына полные горсти волос.[191] Некоторые из современников считали Эдуарда устрашающим, особенно в его ранние годы. Песнь Льюиса (1264) описывает Эдуарда как леопарда, этот хищник обычно считается мощным и непредсказуемым[192]. Несмотря на такие черты характера, современники Эдуарда считали его способным и даже идеальным правителем[193]. Хотя подданные не любили Эдуарда, одновременно с этим они его побаивались и уважали[194]. Король оправдал ожидания подданных, выступив в роли настоящего солдата и воплотив в себе общепризнанные рыцарские идеалы[5]. С религиозной точки зрения он также оправдал ожидания, регулярно посещая церковь и широко раздавая милостыню[6].

Взгляды современных историков менее однозначны. Епископ Уильям Стаббс, принадлежащий к либеральной историографической традиции, положительно оценивает Эдуарда как короля, который целенаправленно шёл к созданию конституционного правительства; по словам Стаббса, «функционирование государства как саморегулируемого политического организма — в значительной мере дело рук Эдуарда»[195]. Ученик Стаббса Т. Ф. Тут выдвинул другую точку зрения. По его мнению, «даже парламентская система выросла в подчинении королю. Это была не уступка народу, взывающему о свободе, а прагматичный ход самодержца, желающего использовать народные массы как инструмент контроля над своими традиционными врагами в среде влиятельных баронов»[196]. Ф. М. Поуик предложил более позитивную точку зрения в своих обширных трудах об Эдуарде I в книгах «King Henry III and the Lord Edward» (1947) и «The Thirteenth Century» (1953)[6]. К. Б. Макфарлейн, наоборот, критикует ограничительную политику Эдуарда по отношении к графам и заключает, что «он принадлежал больше прошлому, чем будущему»[197].

В 1988 году Майкл Прествич выпустил работу, которая была впоследствии охарактеризована как «первое научное исследование, посвященное исключительно политической карьере Эдуарда I».[198] В этой влиятельной[199] работе Прествича делается попытка рассмотреть Эдуарда с позиций его времени. Автор приходит к выводу, что правление Эдуарда было великим[200]. Особенно выделяется его вклад в развитие законодательства, парламента и работоспособной системы налогообложения, а также его военные успехи[7]. В то же время он оставил наследство в виде финансовых затруднений, политического недоверия и неразрешённой ситуации в Шотландии. Первопричины катастроф в ходе правления Эдуарда II, возможно, следует искать в правлении Эдуарда I[4]. Другие современные историки более склоняются к критике Эдуарда за его ошибки, в частности, за его жестокое обращение с евреями[9]. Также имеет место значительная разница между взглядами английской и шотландской историографии. Г. Барроу в своей биографии Роберта Брюса обвиняет Эдуарда в беспощадной эксплуатации Шотландии, лишившейся лидера, с целью поставить это королевство под свой феодальный контроль[8]. Эта точка зрения отражена и в массовой культуре; примером служит фильм «Храброе сердце» (1995 год), где король Эдуард Длинноногий изображается как жестокосердный тиран[201].

Имя и прозвища

Имя Эдуард англосаксонского происхождения и не являлось общеупотребительным среди новой английской аристократии, образовавшейся после норманнского завоевания. Король Генрих III почитал короля Эдуарда Исповедника и решил назвать своего первенца в его честь[202]. Хотя Эдуард был первым королём, носившим это имя в эпоху после норманнского завоевания, он не был первым английским королём с именем Эдуард, так как до него три англосаксонских короля носили это имя: Эдуард Старый, Эдуард Мученик и Эдуард Исповедник. Во время Эдуарда I обозначение королей по номерам широко не использовалось, он был известен просто как «король Эдуард», «король Эдуард, сын короля Генриха» или как «король Эдуард, первый с этим именем после [норманнского] Завоевания». Только после того как его сын и внук (обоих звали Эдуардами) наследовали английский престол, имя «Эдуард I» стало общеупотребительным[203].

Прозвище «Длинноногий» Эдуард получил за свой высокий рост. 2 мая 1774 лондонское Антикварное общество вскрыло могилу Эдуарда в Вестминстерском аббатстве. Согласно их отчёту, тело короля хорошо сохранилось за предыдущие 467 лет, рост тела составил 6 футов 2 дюйма (188 см)[204]. С таким ростом он должен был возвышаться над большинством своих современников[205]. Другое прозвище Эдуарда было «Молот шотландцев». Оно произошло от надписи на его могиле на латыни лат. Edwardus Primus Scottorum Malleus hic est, 1308. Pactum Serva (Здесь [лежит] Эдуард I Молот шотландцев. Держите обет.)[206] Эта надпись, отсылающая к многочисленным походам Эдуарда против шотландцев в последние годы его правления, является сравнительно поздней: вероятно, она сделана в XVI столетии[207]. Юрист XVII века Эдвард Кук называл Эдуарда «английским Юстинианом», таким образом отдавая должное законотворческим инициативам короля, сравнивая его с прославленным законодателем византийским императором Юстинианом I. В отличие от Юстиниана, Эдуард не кодифицировал законы, но, как отмечает Уильям Стаббс, «если иметь в виду важность и долговечность его законотворчества и значимость его места в истории права», такое сравнение вполне корректно[208].

Потомки

Элеонора Кастильская ушла из жизни 28 ноября 1290 года. Эдуард был очень предан жене и был глубоко потрясён её смертью. Его скорбь нашла своё отражение в возведении 12-ти крестов Элеоноры, каждый был построен в местах ночных остановок похоронного кортежа[209]. Как часть мирного соглашения между Англией и Францией Эдуарду пришлось взять в жёны французскую принцессу Маргариту. Брак был заключён в 1299 году[210].

У Эдуарда и Элеоноры было по меньшей мере 14 детей, возможно более 16-ти. Пять дочерей дожили до зрелого возраста, но только один из сыновей пережил отца — будущий король Эдуард II. Эдуард I опасался, что его сын не состоится как наследник престола и решил сослать фаворита принца Пирса Гавестона[211]. От Маргариты у Эдуарда было двое сыновей, доживших до зрелого возраста, и дочь, умершая в детстве[212].

| Дети от Элеоноры Кастильской | |||

|---|---|---|---|

| Имя | Дата рождения | Дата смерти | Примечания |

| Дочь | 1255 | 1255 | Родилась мёртвой или умерла сразу после рождения |

| Екатерина | 1261/63 | 5 сент. 1264 | Похоронена в Вестминстерском аббатстве. |

| Джоанна | янв. 1265 | 7 сент. 1265 | Похоронена в Вестминстерском аббатстве. |

| Джон | 13/14 июля 1266 | 3 авг. 1271 | Умер в Уоллингфорде, будучи на попечении у своего двоюродного деда Ричарда, графа Корнуолльского. Похоронен в Вестминстерском аббатстве. |

| Генри | 6 мая 1268 | 14/16 окт. 1274 | Похоронен в Вестминстерском аббатстве. |

| Элеонора, графиня Бара (1269—1298) | 18 июня 1269 | 19 авг. 1298 | Замужем в 1293 за Генрихом III, графом Бара, в браке было двое детей. Похоронена в Вестминстерском аббатстве. |

| Дочь | 1271 | 1271 | Умерла после рождения, во время пребывания Эдуарда и Элеоноры в Акре. |

| Джоанна Акрская | 1272 | 23 апр. 1307 | Первый раз замужем (1290) за Гилбертом де Клером, 6-м графом Хартфорда, умершим в 1295, второй раз замужем (1297) за Ральфом де Монтермером, 1-м бароном де Монтермер. Четверо детей от Клера и трое от Мортермера. |

| Альфонсо, граф Честер | 23/24 нояб. 1273 | 19 авг. 1284 | Похоронен в Вестминстерском аббатстве. |

| Маргарита Английская | Приблизительно 15 мар. 1275 |

После 11 Mar. 1333 |

Замужем (1290) за Жаном II, герцогом Брабантским. Один сын. |

| Беренгария | 1 мая 1276 | 6—27 июня 1278 | Похоронена в Вестминстерском аббатстве. |

| Дочь | 3 янв. 1278 | 3 янв. 1278 | Мало сведений об этом ребёнке. |

| Мария | 11/12 мар. 1279 | 29 мая 1332 | Бенедиктинская монахиня в Амсбури, Уилтшир, где вероятно и была захоронена. |

| Сын | 1280/81 | 1280/81 | Мало сведений об этом ребёнке. |

| Елизавета Рудланская | 7 авг. 1282 | 5 мая 1316 | Первый раз замужем (1297) Иоанном I, графом Голландским (ум. в 1299 году), второй раз замужем (1302) за Хамфри де Богуном, 4-м графом Херефордом. Первый брак бездетен, в браке с де Богуном десять детей. |

| Эдуард | 25 апр. 1284 | 21 сент. 1327 | Унаследовал от отца престол Англии. В 1308 году женился на Изабелле Французской, в браке родилось четверо детей. |

| Дети от Маргариты Французской | |||

| Имя | Дата рождения | Дата смерти | Примечания |

| Томас Бразертон, 1-й граф Норфолк | 1 июня 1300 | 4 августа 1338 | Похоронен в аббатстве Бери-Сент-Эдмендс. 1-я жена Элис Хейлс, есть потомство. 2-я жена Мэри Бревес, брак бездетен.[213] |

| Эдмунд Вудсток, 1-й граф Кент | 1 августа 1301 | 19 марта 1330 | Жена: Маргарет Уэйк, 3-я баронесса Уэйк из Лидделла, есть потомство.[214] |

| Элеонора | 6 мая 1306 | 1310 | Родилась в Винчестере, умерла в Амесбури. |

Эдуард в культуре

О жизни Эдуарда написана пьеса Джорджа Пила «Знаменитые хроники короля Эдуарда I» в эпоху драматургии елизаветинского времени.

О жизни Эдуарда написана пьеса Джорджа Пила «Знаменитые хроники короля Эдуарда I» в эпоху драматургии елизаветинского времени.

Эдуард весьма нелестно отображён в нескольких романах с современным местом действия, включая четыре романа «Brothers of Gwynedd» Эллис Питерс, «The Reckoning and Falls the Shadow» Шэрона Пенмана (en), «The Wallace» и «The Bruce Trilogy» Найджела Трэнтера (en) и в трилогии «Brethren» Робин Янг, художественное повествование об Эдуарде и его участии в секретной организации Ордена рыцарей-храмовников.

Завоеванию Уэльса и стойкому сопротивлению его жителей посвящена поэма «The Bards of Wales» (1875) венгерского поэта Яноша Араня как ответ на политику Австрии по отношению к Венгрии после подавления Венгерской революции 1848-49.

В фильме «Храброе сердце» (1995) актёр Патрик Макгуэн изображает Эдуарда как жестокого тирана, порабощающего Шотландию. В фильме «The Bruce» (1996) он изображён актёром Брайаном Блесседом как идеалист, стремящийся к объединению англосаксов и норманнов в своём королевстве. Майкл Ренье (en) сыграл роль Эдуарда в фильме «The Black Rose», по мотивам романа Томаса Б. Костейна. Дональд Самптер играет роль Эдуарда в комедийной драме 2008 года «Heist».

Напишите отзыв о статье "Эдуард I"

Комментарии

- ↑ Источники указывают время рождения как ночь с 17-го на 18-е июня. Таким образом, точная дата рождения принца неизвестна. Morris 2008, С. 2

- ↑ Изабелла Ангулемская, жена короля Иоанна Безземельного и мать короля Генриха III после смерти супруга вышла замуж за Гуго X де Лузиньяна. Prestwich 2005, С. 94

- ↑ "Это был Гилберт де Клер, 6-й граф Хартфорд, сын Ричарда де Клера 5-го графа Хартфорд, 6-го графа Глостер

- ↑ Согласно Заключению повстанцы получили возможность выкупить обратно свои конфискованные поместья, уровень выплат зависел от масштаба их участи в Баронских войнах. Prestwich 2007, С. 117

- ↑ Ряд историков объединяют его с Восьмым Крестовым походом. Здесь речь идёт о кампании принца Эдуарда в Акре

- ↑ Дизентерии или тифа

- ↑ История о том, как королева Элеонора высосала яд из раны Эдуарда составлена позднее Prestwich 1997, С. 78. Согласно другим отчётам Джон де Вески увёл плачущую Элеонору, а рану высосал другой близкий друг Эдуарда Отто де Грандсон.Morris 2008, С. 101

- ↑ Хотя и нет достоверных письменных свидетельств, возможно, что соглашение было достигнуто до отбытия Эдуарда,Morris 2008, С. 104

- ↑ Немногие уцелевшие документы из Списков Сотен показывают масштабность проекта. Вопрос об этом рассматривается в: Helen Cam. The Hundred and the Hundred Rolls: An Outline of Local Government in Medieval England. — New. — London: Merlin Press, 1963.

- ↑ В частности королевские судьи особенно выделили графа Глостера, который в предыдущие годы безжалостно попирал королевские права. Sutherland 1963, pp. 146–7

- ↑ Область, известная также как Перведвлад («Центр страны»), находится в северо-восточном Уэльсе

- ↑ Ланкастера в апреле сменил Пейна де Шаворта на его должности. Powicke 1962, С. 409

- ↑ Этот титул стал традиционным титулом для всех наследников английского престола. Принц Эдуард не был королевским наследником, но стал им после смерти в 1284 году своего старшего брата Альфонсо, графа Честера Prestwich 1997, pp. 126–7

- ↑ Согласно Прествичу общие потери составили 400 тыс. фунтов стерлингов.Prestwich 1972, С. 172

- ↑ Сам термин ведён в 18-м веке. Morris 2008, С. 253

- ↑ Хотя принцип первородства не обязательно применим к наследникам по женской линии, нет сомнений, что права Баллиоля на престол были самыми весомыми.Prestwich 1997, pp. 358, 367

- ↑ Советом хранителей короны

- ↑ Так как золотые и серебряные монеты стирались со временем, мошенники отрезали кусочки от монет, выдавая их потом за стёршиеся. См. статью en:Coin clipping

- ↑ Термин был введён Уильямом Стабсом. Morris 2008, pp. 283–4

- ↑ Оно затянулось ввиду длительных выборов Папы римского Powicke 1962, С. 671

- ↑ Полный текст Хартии с дополнительной информацией можно найти здесь: Jones, Graham [info.sjc.ox.ac.uk/forests/Carta.htm The Charter of the Forest of King Henry III]. St John's College, Oxford. Проверено 17 июля 2009. [www.webcitation.org/618ZR7qYy Архивировано из первоисточника 23 августа 2011].

Примечания

- ↑ 1 2 Powicke 1962, С. 226

- ↑ 1 2 Prestwich 1997, С. 216

- ↑ [skyelander.orgfree.com/bruce2.html Robert the Bruce & Battle of Bannockburn, pt.2]

- ↑ 1 2 Prestwich 1997, С. 565–6

- ↑ 1 2 Prestwich 1980, С. 37

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prestwich (2004).

- ↑ 1 2 Prestwich 1997, С. 558–65

- ↑ 1 2 Barrow 1965, С. 44

- ↑ 1 2 Morris 2008, С. 170–1

- ↑ Prestwich 1997, pp. 5–6

- ↑ Prestwich 1997, pp. 46, 69

- ↑ Morris 2008, pp. 14–8

- ↑ Morris 2008, С. 20

- ↑ Prestwich 1997, С. 10

- ↑ Prestwich 1997, pp. 7–8

- ↑ Prestwich 1997, pp. 11–4

- ↑ Prestwich 1997, С. 11–4

- ↑ Prestwich 2007, С. 96

- ↑ Morris 2008, С. 7

- ↑ Prestwich 2007, С. 95

- ↑ Prestwich 1997, С. 23

- ↑ Morris 2008, С. 22

- ↑ Prestwich 1997, pp. 15–6

- ↑ Carpenter, David (1985). «The Lord Edward's oath to aid and counsel Simon de Montfort, 15 October 1259». Bulletin of the Institute of Historical Research 58: 226–37.

- ↑ Prestwich 1997, pp. 31–2

- ↑ Prestwich 1997, pp. 32–3

- ↑ Morris 2008, pp. 44–5

- ↑ Prestwich 1997, С. 34

- ↑ Powicke 1962, pp. 171–2

- ↑ Maddicott 1994, С. 225

- ↑ Powicke 1962, pp. 178

- ↑ Prestwich 1997, С. 41

- ↑ Prestwich 2007, С. 113

- ↑ Prestwich 1997, pp. 42–3

- ↑ Sadler 2008, pp. 55–69

- ↑ Maddicott, John (1983). «[www.jstor.org/stable/569785 The Mise of Lewes, 1264]». English Historical Review 98 (388): 588–603. DOI:10.2307/569785.

- ↑ Prestwich 1997, pp. 47–8

- ↑ Prestwich 1997, pp. 48–9.

- ↑ Prestwich 1997, pp. 49–50

- ↑ Powicke 1962, pp. 201–2

- ↑ Sadler 2008, pp. 105–9

- ↑ Morris 2008, pp. 75–6

- ↑ Prestwich 1997, С. 55

- ↑ Prestwich 1997, С. 63

- ↑ Morris 2008, pp. 83, 90–2

- ↑ 1 2 Prestwich 1997, С. 71

- ↑ 1 2 Prestwich 1997, С. 72

- ↑ Maddicott John. The Crusade Taxation of 1268-70 and the Development of Parliament // Thirteenth Century England II / P. R. Coss & S. D. Lloyd (eds.). — Woodbridge: Boydell Press, 1989. — P. 93–117. — ISBN 0851155138.

- ↑ Riley-Smith 2005, С. 210

- ↑ Riley-Smith 2005, С. 211

- ↑ Morris 2008, С. 95

- ↑ Prestwich 1997, С. 76

- ↑ Morris 2008, pp. 97–8

- ↑ Prestwich 1997, С. 77

- ↑ Prestwich 1997, pp. 78, 82

- ↑ Prestwich 1997, С. 82

- ↑ Carpenter 2003, С. 466

- ↑ Prestwich 1997, pp. 82–5

- ↑ Morris 2008, pp. 116–7

- ↑ Prestwich 1997, С. 92

- ↑ Prestwich 1997, С. 93

- ↑ Morris 2008, С. 115

- ↑ Sutherland 1963, С. 14

- ↑ Powicke 1962, pp. 378–9

- ↑ Sutherland 1963, С. 188

- ↑ Sutherland 1963, С. 149

- ↑ Brand Paul. Kings, Barons and Justices: The Making and Enforcement of Legislation in Thirteenth-Century England. — Cambridge: Cambridge University Press, 2003. — ISBN 0521372461.

- ↑ Plucknett 1949, pp. 29–30

- ↑ Plucknett 1949, pp. 94–8

- ↑ Prestwich 1997, С. 273

- ↑ Plucknett 1949, pp. 140–4

- ↑ Prestwich 1997, pp. 280–1

- ↑ Plucknett 1949, pp. 45, 102–4

- ↑ Prestwich 1997, С. 293

- ↑ Carpenter 2003, С. 386

- ↑ Morris 2008, С. 132

- ↑ Davies 2000, pp. 322–3

- ↑ Prestwich 1997, С. 175

- ↑ Prestwich 1997, pp. 174–5

- ↑ Davies 2000, С. 327

- ↑ Powicke 1962, С. 409

- ↑ Prestwich 2007, С. 150

- ↑ 1 2 Prestwich 2007, С. 151

- ↑ Powicke 1962, С. 413

- ↑ Davies Rees. Law and national identity in thirteenth century Wales // Welsh Society and Nationhood / R. R. Davies, R. A. Griffiths, I. G. Jones & K. O. Morgan (eds.). — Cardiff: University of Wales Press, 1984. — P. 51–69. — ISBN 0708308902.

- ↑ Prestwich 1997, С. 188

- ↑ Davies 2000, С. 348

- ↑ Morris 2008, С. 180

- ↑ Prestwich 1997, С. 191–2

- ↑ Davies 2000, С. 353

- ↑ Carpenter 2003, С. 510

- ↑ Carpenter 2003, С. 511

- ↑ Davies 2000, С. 368

- ↑ Prestwich 1997, С. 160

- ↑ Cathcart King 1988, С. 84

- ↑ Cathcart King 1988, С. 83

- ↑ Friar 2003, С. 77

- ↑ Prestwich 1997, pp. 326–8

- ↑ Powicke 1962, pp. 252–3

- ↑ Prestwich 1997, pp. 323–5

- ↑ Prestwich 1997, С. 329

- ↑ Prestwich 1997, С. 304

- ↑ Morris 2008, С. 204–17

- ↑ Morris 2009, pp. 265–70

- ↑ Prestwich 1997, С. 392

- ↑ Carpenter 2003, С. 518

- ↑ Prestwich 1997, С. 357

- ↑ Barrow 1965, pp. 3–4

- ↑ Prestwich 1997, С. 361

- ↑ Morris 2009, С. 235

- ↑ Barrow 1965, С. 42

- ↑ Morris 2009, С. 237

- ↑ Prestwich 2007, С. 231

- ↑ Powicke 1962, С. 601

- ↑ Prestwich 1997, pp. 361–3

- ↑ Barrow 1965, С. 45

- ↑ Prestwich 1997, С. 365

- ↑ Prestwich 1997, С. 370

- ↑ Prestwich 1997, С. 371

- ↑ Barrow 1965, pp. 86–8

- ↑ Barrow 1965, pp. 88–91, 99

- ↑ Barrow 1965, pp. 99–100

- ↑ Prestwich 1997, pp. 471–3

- ↑ Prestwich 1997, С. 376

- ↑ Harriss 1975, С. 49

- ↑ Brown 1989, pp. 65–6

- ↑ Prestwich 1997, pp. 99–100

- ↑ Brown 1989, pp. 80–1

- ↑ Prestwich 1997, С. 403

- ↑ Prestwich 1997, С. 344

- ↑ Prestwich 1997, pp. 344–5

- ↑ Morris 2008, С. 86

- ↑ Powicke 1962, С. 322

- ↑ Prestwich 1997, С. plate 14

- ↑ Morris 2008, pp. 170–1

- ↑ Morris 2008, pp. 226

- ↑ Morris 2008, pp. 226–8

- ↑ Prestwich 1997, С. 345 Powicke 1962, С. 513

- ↑ Prestwich 1997, С. 346

- ↑ Morris 2009, С. 226

- ↑ Powicke 1962, С. 342

- ↑ Brown 1989, С. 185

- ↑ Harriss 1975, pp. 41–2

- ↑ Brown 1989, С. 70–1

- ↑ Brown 1989, С. 71

- ↑ Prestwich 1972, С. 179

- ↑ Harriss 1975, С. 57

- ↑ Prestwich 1997, pp. 403–4

- ↑ Powicke 1962, С. 674

- ↑ Powicke 1962, С. 675

- ↑ Prestwich 1997, С. 417

- ↑ Prestwich 1997, С. 430

- ↑ The chronicle of Walter of Guisborough / Harry Rothwell. — London: Camden Society, 1957. — Vol. 89. — P. 289–90.

- ↑ Prestwich 1972, С. 251

- ↑ Harriss 1975, С. 61.

- ↑ Prestwich 1997, С. 422

- ↑ Powicke 1962, С. 682

- ↑ Prestwich 1997, С. 425

- ↑ Powicke 1962, С. 683

- ↑ Prestwich 1997, С. 427

- ↑ Prestwich 2007, С. 170

- ↑ Prestwich 1997, pp. 525–6, 547–8

- ↑ Powicke 1962, С. 697

- ↑ Prestwich 1997, pp. 537–8

- ↑ Prestwich 2007, С. 175

- ↑ Barrow 1965, pp. 123–6

- ↑ Powicke 1962, pp. 688–9

- ↑ Prestwich 1997, С. 479

- ↑ Watson 1998, pp. 92–3

- ↑ Prestwich 2007, С. 233

- ↑ Prestwich 2007, С. 497

- ↑ Prestwich 2007, С. 496

- ↑ Powicke 1962, pp. 709–11

- ↑ Watson 1998, pp. 211–

- ↑ Powicke 1962, pp. 711–3

- ↑ Barrow 1965, pp. 206–7, 212–3

- ↑ Prestwich 2007, С. 506

- ↑ Prestwich 1997, pp. 506–7

- ↑ Barrow 1965, С. 216

- ↑ Prestwich 1997, pp. 507–8

- ↑ Prestwich 1997, pp. 508–9

- ↑ Prestwich 2007, С. 239

- ↑ Barrow 1965, С. 244

- ↑ Prestwich 1997, pp. 556–7

- ↑ 1 2 Hudson M.E. Crown of a Thousand Years. — Crown Publishers, Inc., 1978. — P. 48. — ISBN 0-517-534525.

- ↑ Prestwich 1997, С. 557

- ↑ Morris 2008, С. 377

- ↑ Barrow 1965, С. 246

- ↑ Prestwich 2007, С. 179

- ↑ Prestwich 2007, С. 177

- ↑ Prestwich 1997, С. 552

- ↑ Prestwich 1997, С. 24

- ↑ Prestwich 1997, С. 559

- ↑ Prestwich 1980, С. 41

- ↑ Stubbs 1880, С. 111

- ↑ Tout T.F. Chapters in the Administrative History of Mediaeval England: The Wardrobe, the Chamber and the Small Seals. — Manchester: Manchester University Press, 1920. — Vol. ii. — P. 190.

- ↑ McFarlane K.B. The Nobility of Later Medieval England. — London: Hambledon, 1981. — P. 267. — ISBN 0950688258.

- ↑ Denton, J.H. (1989). «[www.jstor.org/stable/572793 Review: Edward I, by Michael Prestwich]» (subscription required). English Historical Review xcix (413): 981–4. DOI:10.1093/ehr/CIV.413.981. Проверено 2009-08-03.

- ↑ Carpenter 2003, С. 566

- ↑ Prestwich 1997, С. 567

- ↑ Tunzelmann, Alex von. [www.guardian.co.uk/film/2008/jul/30/3 Braveheart: dancing peasants, gleaming teeth and a cameo from Fabio], The Guardian (31 июля 2008). Проверено 3 августа 2009.

- ↑ Carpenter, David (2007). «King Henry III and Saint Edward the Confessor: the origins of the cult». English Historical Review cxxii: 865–91. DOI:10.1093/ehr/cem214.

- ↑ Morris 2008, pp. xv–xvi

- ↑ Prestwich 1997, С. 566–7. Оригинал доклада можно найти в: Ayloffe, J. (1786). «An Account of the Body of King Edward the First, as it appeared on opening his Tomb in the year 1774». Archeologia iii: 386, 398–412.

- ↑ Carpenter 2003, С. 467

- ↑ Morris 2009, С. 378, речь идёт об обете отомстить за восстание Роберта Брюса.

- ↑ Prestwich 1997, С. 566

- ↑ Stubbs 1880, С. 114

- ↑ Morris 2008, pp. 230–1

- ↑ Prestwich 1997, pp. 395–6

- ↑ Powicke 1962, С. 719

- ↑ The information on Edward’s children with Eleanor is based on Parsons, John Carmi (1984). «The Year of Eleanor of Castile's Birth and her Children by Edward I». Medieval Studies XLVI: 245–65.

- ↑ Waugh, Scott L. (2004), [dx.doi.org/10.1093%2Fref%3Aodnb%2F27196 "Thomas, 1st Earl of Norfolk (1300–1338)"], Oxford Dictionary of National Biography, Oxford: Oxford University Press, DOI 10.1093/ref:odnb/27196

- ↑ Waugh, Scott L. (2004), [dx.doi.org/10.1093%2Fref%3Aodnb%2F8506 "Edmund, first earl of Kent (1301–1330)"], Edmund, first earl of Kent (1301–1330), Oxford: Oxford University Press, DOI 10.1093/ref:odnb/8506

Ссылки

- [www.royal.gov.uk/HistoryoftheMonarchy/KingsandQueensofEngland/ThePlantagenets/EdwardILongshanks.aspx Edward I of England at royal.gov.uk]

- [www.gtj.org.uk/en/item10/28985 Images of the castles of Edward I in Wales]

- [www.heritageandhistory.com/contents1a/2009/03/king-edward-i-monument/ King Edward I Monument]

Литература

- Артур Брайант. Эпоха рыцарства в истории Англии. — Москва: Евразия, 2001. — ISBN 5807100859.

- Азимов Айзек. История Франции = The Shaping of France / Под ред. А. Б. Васильева. — Москва: Центрполиграф, 2007. — С. 90-116. — 270 с. — ISBN 978-5-9524-3075-4.

- Конский П. А.,. Эдуард I // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Barrow G. W. S. Robert Bruce and the Community of the Realm of Scotland. — London: Eyre & Spottiswoode.

- Carpenter David. The Struggle for Mastery: Britain, 1066-1284. — Oxford: Oxford University Press. — ISBN 0195220005.

- Davies R. R. The Age of Conquest: Wales, 1063-1415. — Oxford: Oxford University Press. — ISBN 0198208782.

- Maddicott John. Simon de Montfort. — Cambridge: Cambridge University Press. — ISBN 0521374936.

- Morris Marc. A Great and Terrible King: Edward I and the Forging of Britain. — updated. — London: Hutchinson. — ISBN 9780091796846.

- Plucknett T. F. T. Legislation of Edward I. — Oxford: The Clarendon Press.

- Powicke F. M. The Thirteenth Century: 1216-1307. — Oxford: Clarendon. — ISBN 0192852493.

- Powicke F. M. King Henry III and the Lord Edward: The Community of the Realm in the Thirteenth Century. — Oxford: Clarendon Press.

- Powicke F. M. The Thirteenth Century: 1216-1307. — 2nd. — Oxford: Clarendon Press.

- Prestwich Michael. War, Politics and Finance under Edward I. — London: Faber and Faber. — ISBN 0571090427.

- Prestwich Michael. Edward I. — updated. — New Haven: Yale University Press. — ISBN 0300072090.

- Prestwich, Michael (2004), [dx.doi.org/10.1093%2Fref%3Aodnb%2F8517 "Edward I (1239–1307)"], Oxford Dictionary of National Biography, Oxford: Oxford University Press, DOI 10.1093/ref:odnb/8517

- Prestwich Michael. Plantagenet England: 1225-1360. — new. — Oxford: Oxford University Press. — ISBN 0198228449.

- Raban Sandra. England under Edward I and Edward II. — Oxford: Blackwell. — ISBN 0631203575.

- Jonathan Riley-Smith. The Crusades: A History. — London: Continuum. — ISBN 0826472699.

- Sadler John. The Second Barons' War: Simon de Motfort and the Battles of Lewes and Evesham. — Barnsley: Pen & Sword Military. — ISBN 1844158314.

- Stubbs William (ed.). Chronicles of the Reigns of Edward I and Edward II. — London: Longman.

- Sutherland Donald. Quo Warranto Proceedings in the Reign of Edward I, 1278-1294. — Oxford: Clarendon Press.

- Watson Fiona J. Under the Hammer: Edward I and the Throne of Scotland, 1286-1307. — East Linton: Tuckwell Press. — ISBN 1862320314.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |

| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Barrow 1965, Brown 1989, Carpenter 2003, Cathcart King 1988, Davies 2000, Friar 2003, Harriss 1975, Maddicott 1994, Morris 2008, Morris 2009, Plucknett 1949, Powicke 1962, Prestwich 1972, Prestwich 1980, Prestwich 1997, Prestwich 2005, Prestwich 2007, Riley-Smith 2005, Sadler 2008, Stubbs 1880, Sutherland 1963, Watson 1998 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.

|

Отрывок, характеризующий Эдуард I