Сакоку

Сако́ку (яп. 鎖国, буквально «страна на цепи»), также самоизоля́ция Япо́нии — внешняя политика самоизоляции Японии от внешнего мира, которая была введена после восстания христиан в Симабаре и проводилась сёгунами из рода Токугава в течение двух столетий, с 1641 по 1853 годы.

Сако́ку (яп. 鎖国, буквально «страна на цепи»), также самоизоля́ция Япо́нии — внешняя политика самоизоляции Японии от внешнего мира, которая была введена после восстания христиан в Симабаре и проводилась сёгунами из рода Токугава в течение двух столетий, с 1641 по 1853 годы.

Содержание

Предпосылки

В середине XVI века на японских островах завязалась оживлённая торговля с европейцами. В 1542 году там появились португальцы, а в 1580 — испанцы. В Японию европейские купцы, пираты и миссионеры привозили изделия из Китая (главным образом, шёлк), а также европейское огнестрельное оружие. Оттуда же вывозилось золото, серебро и невольники. Появившись в Японии вместе с купцами, иезуиты (Франциск Ксаверий и др.) стали проповедовать католичество, что вначале имело успех. Феодалы острова Кюсю не только принимали у себя иезуитов и давали им разрешение на свободную проповедь, на открытие школ и церквей, но и более того — принимали христианство сами и обращали в него своих вассалов. Они надеялись привлечь в свои порты побольше торговых кораблей, а главное — увеличить запасы необходимого им огнестрельного оружия. И сама поддержка европейцев могла сыграть большую роль в их борьбе с другими феодалами.

Появление европейцев на японских островах не только способствовало обострению междоусобных войн феодалов, давало толчок развитию морской торговли, но и вызывало опасность подчинения Японии европейскими колонизаторами, ведь испанцы и португальцы принимали участие в междоусобных войнах на стороне южных феодалов. В реальности европейской угрозы японцы могли убедиться на примере захваченных испанцами Филиппин. Существовала также и ощутимая опасность от маньчжуров, подчинивших своей власти Китай и Корею.

Главной причиной закрытия страны стало внутреннее положение в стране. Развитие внешней торговли в XV—XVI вв. вызвало рост прослойки богатых горожан в морских портах. Их влияние, обусловленное огромными богатствами, стало настолько значительным, что грозило подорвать и сами устои феодального строя. Поэтому феодалам для сохранения своего положения было необходимо нанести удар могуществу этой торговой буржуазии — запретить ей заниматься внешней торговлей. Торговля с иностранцами была монополизирована компанией, не только созданной и контролируемой правительством сёгуна, но и организованной с прямым участием правительства в качестве пайщика, а это лишало источника обогащения и торговое сословие, и южных феодалов.

Борьба сёгуната против иностранного влияния

После смещения чиновников, виновных в связях с иностранцами, и подтверждения указа о запрещении миссионерской деятельности токугавское правительство перешло к решительным действиям — несколько христиан были казнены, а в 1614 году особым указом было введено полное и безоговорочное запрещение иноземной религии. В 1630 году прекращён ввоз европейских книг, а также китайских, где имелось малейшее упоминание о христианстве.

После смещения чиновников, виновных в связях с иностранцами, и подтверждения указа о запрещении миссионерской деятельности токугавское правительство перешло к решительным действиям — несколько христиан были казнены, а в 1614 году особым указом было введено полное и безоговорочное запрещение иноземной религии. В 1630 году прекращён ввоз европейских книг, а также китайских, где имелось малейшее упоминание о христианстве.

Под страхом смертной казни с 1636 года японцам запрещалось покидать территорию своей страны без особой правительственной санкции, а также строить большие суда, пригодные для дальних плаваний. Иностранные же купцы давали специальное обязательство заниматься только торговлей.

После подавления симабарского восстания крестьян-католиков сёгунат рядом указов окончательно «закрывает» страну для иностранцев, стремясь пресечь любое иностранное влияние. В 1638 году по указу Токугава из страны были высланы все португальцы, на испанцев репрессии были распространены ещё раньше. Все контакты с западным миром были монополизированы голландцами-кальвинистами, особое положение которых в стране было обеспечено их помощью в подавлении восстания католиков. Два раза в год был разрешён заход голландских и китайских судов лишь в один порт в стране — Нагасаки.

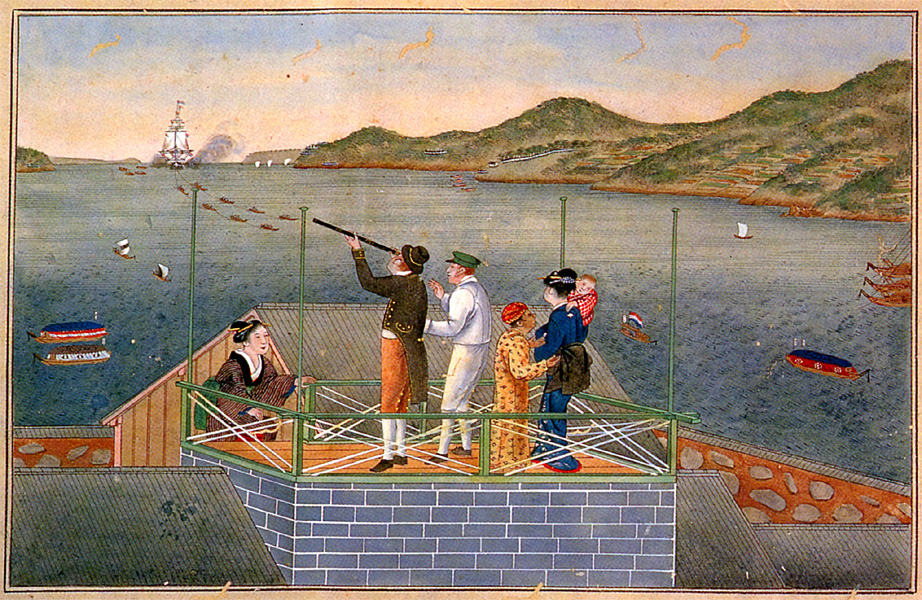

Сведения о западных науках и культуре проникали в Японию под видом рангаку через голландскую торговую факторию на насыпном островке Дедзима в гавани Нагасаки. Изоляционистская политика позволяла сёгунам надзирать за торговлей с Кореей и Китаем, сводить к минимуму миссионерскую деятельность католических священников и не допускать колонизации островов европейцами.

Брешью в устройстве сакоку были визиты в Японию русских торговцев и мореплавателей — таких, как Павел Лебедев-Ласточкин (1778), Николай Резанов (1807) и Василий Головнин (1811); последний был задержан на острове Кунашир и провёл в японском плену два года. Недовольство правительства вызывали также участившиеся случаи захода в японские гавани английских (фрегат «Фаэтон») и французских (Лаперуз) судов. Это привело к ужесточению политики сакоку.

«26 сентября (1701), в шестом часу вечера, Гулливер поднялся на борт корабля, настоящего, большого корабля, на котором плавали люди — такие же, как сам Гулливер. Это было английское торговое судно, возвращавшееся из Японии. Капитан его, Джон Бидль из Дептфорда, оказался любезным человеком и прекрасным моряком.» Дж. Свифт. Путешествия Гулливера.

Крах политики Сакоку

В 1825 году вышел указ, требовавший открывать огонь по любому западному кораблю, который появится вблизи японских берегов.

Сочетание внешних факторов привело в середине XIX века к росту интереса европейских стран, и особенно США, к открытию торговли с Японией[1]:

- Открытие в 1842 году цинского Китая для торговли с Европой и США[2], вкупе с присоединением Калифорнии к США в 1850, создало постоянный поток морских перевозок между Северной Америкой и Азией. Дополнительно, китобойная индустрия США, успешно развёртывавшаяся в северной части Тихого океана с середины XVIII века, нуждалась в безопасных гаванях, помощи в случае кораблекрушений, и надёжных станциях дозаправки;

- Происходивший параллельно переход от парусного флота к паровому, основанному на сжигании угля, привёл к росту потребности американских торговцев в промежуточных базах, где торговые суда могли загрузиться углём и провизией во время длительного перехода из США в Китай. Сочетание выгодного географического положения и слухов о наличии значительных запасов угля в Японии сделали открытие японских портов для торговли с США приоритетным в глазах американского правительства;

- Наконец, постоянный поток американских моряков, оказавшихся на берегах Японии из-за кораблекрушений и подвергавшихся плохому обращению со стороны японцев, побуждал правительство США к установлению прямых дипломатических отношений с Японией.

Всё это привело правительство США к решению направить в Японию в 1853 году экспедицию ВМС США под командованием командора Перри, перед которой была поставлена задача добиться установления прямых дипломатических отношений с Японией. Действуя в духе дипломатии канонерок, «чёрные корабли» Пэрри, под угрозой обстрела столицы Киото, принудили Японию к заключению соглашения в Канагаве, открывшего Японию иностранной торговле и фактически положившего конец политике самоизоляции страны. Аналогичные договоры были вскоре заключены с Россией, Францией и Британией.

Всё это привело правительство США к решению направить в Японию в 1853 году экспедицию ВМС США под командованием командора Перри, перед которой была поставлена задача добиться установления прямых дипломатических отношений с Японией. Действуя в духе дипломатии канонерок, «чёрные корабли» Пэрри, под угрозой обстрела столицы Киото, принудили Японию к заключению соглашения в Канагаве, открывшего Японию иностранной торговле и фактически положившего конец политике самоизоляции страны. Аналогичные договоры были вскоре заключены с Россией, Францией и Британией.

Подписание неравноправных договоров с иностранными державами; смерть сёгуна, не оставившего стране наследника; экономический кризис и эпидемии, ставшие следствием открытия страны для международной торговли — всё в совокупности привело страну к экономическому и политическому кризису, закончившемуся гражданской войной (1868—1869), в которой сторонники модернизации, сплотившиеся под лозунгом возврата власти императору (Реставрации Мэйдзи), победили сторонников сёгуната.

После Реставрации Мэйдзи (1868), новое правительство Японии взяло курс на модернизацию страны. Были сняты ограничения эпохи Сакоку, такие, как запрет покидать территорию страны, открыты для торговли все порты и т. д.

См. также

- Хайцзинь — аналогичная политика изоляционизма, действовавшая в Китае

- Автаркия

- Изоляционизм

Напишите отзыв о статье "Сакоку"

Примечания

- ↑ [web.archive.org/web/20070712041727/www.state.gov/r/pa/ho/time/dwe/86550.htm US Department of State website, «The United States and the Opening to Japan, 1853»]

- ↑ Зафиксировано положениями Нанкинского договора, подписанного по итогам Первой опиумной войны (1839—1842) между Китаем и Великобританией

Отрывок, характеризующий Сакоку

Ночь была туманная, и сквозь туман таинственно пробивался лунный свет. «Да, завтра, завтра! – думал он. – Завтра, может быть, всё будет кончено для меня, всех этих воспоминаний не будет более, все эти воспоминания не будут иметь для меня более никакого смысла. Завтра же, может быть, даже наверное, завтра, я это предчувствую, в первый раз мне придется, наконец, показать всё то, что я могу сделать». И ему представилось сражение, потеря его, сосредоточение боя на одном пункте и замешательство всех начальствующих лиц. И вот та счастливая минута, тот Тулон, которого так долго ждал он, наконец, представляется ему. Он твердо и ясно говорит свое мнение и Кутузову, и Вейротеру, и императорам. Все поражены верностью его соображения, но никто не берется исполнить его, и вот он берет полк, дивизию, выговаривает условие, чтобы уже никто не вмешивался в его распоряжения, и ведет свою дивизию к решительному пункту и один одерживает победу. А смерть и страдания? говорит другой голос. Но князь Андрей не отвечает этому голосу и продолжает свои успехи. Диспозиция следующего сражения делается им одним. Он носит звание дежурного по армии при Кутузове, но делает всё он один. Следующее сражение выиграно им одним. Кутузов сменяется, назначается он… Ну, а потом? говорит опять другой голос, а потом, ежели ты десять раз прежде этого не будешь ранен, убит или обманут; ну, а потом что ж? – «Ну, а потом, – отвечает сам себе князь Андрей, – я не знаю, что будет потом, не хочу и не могу знать: но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого! Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди – отец, сестра, жена, – самые дорогие мне люди, – но, как ни страшно и неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать, за любовь вот этих людей», подумал он, прислушиваясь к говору на дворе Кутузова. На дворе Кутузова слышались голоса укладывавшихся денщиков; один голос, вероятно, кучера, дразнившего старого Кутузовского повара, которого знал князь Андрей, и которого звали Титом, говорил: «Тит, а Тит?»– Ну, – отвечал старик.

– Тит, ступай молотить, – говорил шутник.

– Тьфу, ну те к чорту, – раздавался голос, покрываемый хохотом денщиков и слуг.

«И все таки я люблю и дорожу только торжеством над всеми ими, дорожу этой таинственной силой и славой, которая вот тут надо мной носится в этом тумане!»

Ростов в эту ночь был со взводом во фланкёрской цепи, впереди отряда Багратиона. Гусары его попарно были рассыпаны в цепи; сам он ездил верхом по этой линии цепи, стараясь преодолеть сон, непреодолимо клонивший его. Назади его видно было огромное пространство неясно горевших в тумане костров нашей армии; впереди его была туманная темнота. Сколько ни вглядывался Ростов в эту туманную даль, он ничего не видел: то серелось, то как будто чернелось что то; то мелькали как будто огоньки, там, где должен быть неприятель; то ему думалось, что это только в глазах блестит у него. Глаза его закрывались, и в воображении представлялся то государь, то Денисов, то московские воспоминания, и он опять поспешно открывал глаза и близко перед собой он видел голову и уши лошади, на которой он сидел, иногда черные фигуры гусар, когда он в шести шагах наезжал на них, а вдали всё ту же туманную темноту. «Отчего же? очень может быть, – думал Ростов, – что государь, встретив меня, даст поручение, как и всякому офицеру: скажет: „Поезжай, узнай, что там“. Много рассказывали же, как совершенно случайно он узнал так какого то офицера и приблизил к себе. Что, ежели бы он приблизил меня к себе! О, как бы я охранял его, как бы я говорил ему всю правду, как бы я изобличал его обманщиков», и Ростов, для того чтобы живо представить себе свою любовь и преданность государю, представлял себе врага или обманщика немца, которого он с наслаждением не только убивал, но по щекам бил в глазах государя. Вдруг дальний крик разбудил Ростова. Он вздрогнул и открыл глаза.

«Где я? Да, в цепи: лозунг и пароль – дышло, Ольмюц. Экая досада, что эскадрон наш завтра будет в резервах… – подумал он. – Попрошусь в дело. Это, может быть, единственный случай увидеть государя. Да, теперь недолго до смены. Объеду еще раз и, как вернусь, пойду к генералу и попрошу его». Он поправился на седле и тронул лошадь, чтобы еще раз объехать своих гусар. Ему показалось, что было светлей. В левой стороне виднелся пологий освещенный скат и противоположный, черный бугор, казавшийся крутым, как стена. На бугре этом было белое пятно, которого никак не мог понять Ростов: поляна ли это в лесу, освещенная месяцем, или оставшийся снег, или белые дома? Ему показалось даже, что по этому белому пятну зашевелилось что то. «Должно быть, снег – это пятно; пятно – une tache», думал Ростов. «Вот тебе и не таш…»

«Наташа, сестра, черные глаза. На… ташка (Вот удивится, когда я ей скажу, как я увидал государя!) Наташку… ташку возьми…» – «Поправей то, ваше благородие, а то тут кусты», сказал голос гусара, мимо которого, засыпая, проезжал Ростов. Ростов поднял голову, которая опустилась уже до гривы лошади, и остановился подле гусара. Молодой детский сон непреодолимо клонил его. «Да, бишь, что я думал? – не забыть. Как с государем говорить буду? Нет, не то – это завтра. Да, да! На ташку, наступить… тупить нас – кого? Гусаров. А гусары в усы… По Тверской ехал этот гусар с усами, еще я подумал о нем, против самого Гурьева дома… Старик Гурьев… Эх, славный малый Денисов! Да, всё это пустяки. Главное теперь – государь тут. Как он на меня смотрел, и хотелось ему что то сказать, да он не смел… Нет, это я не смел. Да это пустяки, а главное – не забывать, что я нужное то думал, да. На – ташку, нас – тупить, да, да, да. Это хорошо». – И он опять упал головой на шею лошади. Вдруг ему показалось, что в него стреляют. «Что? Что? Что!… Руби! Что?…» заговорил, очнувшись, Ростов. В то мгновение, как он открыл глаза, Ростов услыхал перед собою там, где был неприятель, протяжные крики тысячи голосов. Лошади его и гусара, стоявшего подле него, насторожили уши на эти крики. На том месте, с которого слышались крики, зажегся и потух один огонек, потом другой, и по всей линии французских войск на горе зажглись огни, и крики всё более и более усиливались. Ростов слышал звуки французских слов, но не мог их разобрать. Слишком много гудело голосов. Только слышно было: аааа! и рррр!

– Что это? Ты как думаешь? – обратился Ростов к гусару, стоявшему подле него. – Ведь это у неприятеля?

Гусар ничего не ответил.

– Что ж, ты разве не слышишь? – довольно долго подождав ответа, опять спросил Ростов.

– А кто ё знает, ваше благородие, – неохотно отвечал гусар.

– По месту должно быть неприятель? – опять повторил Ростов.

– Може он, а може, и так, – проговорил гусар, – дело ночное. Ну! шали! – крикнул он на свою лошадь, шевелившуюся под ним.

Лошадь Ростова тоже торопилась, била ногой по мерзлой земле, прислушиваясь к звукам и приглядываясь к огням. Крики голосов всё усиливались и усиливались и слились в общий гул, который могла произвести только несколько тысячная армия. Огни больше и больше распространялись, вероятно, по линии французского лагеря. Ростову уже не хотелось спать. Веселые, торжествующие крики в неприятельской армии возбудительно действовали на него: Vive l'empereur, l'empereur! [Да здравствует император, император!] уже ясно слышалось теперь Ростову.

– А недалеко, – должно быть, за ручьем? – сказал он стоявшему подле него гусару.

Гусар только вздохнул, ничего не отвечая, и прокашлялся сердито. По линии гусар послышался топот ехавшего рысью конного, и из ночного тумана вдруг выросла, представляясь громадным слоном, фигура гусарского унтер офицера.

– Ваше благородие, генералы! – сказал унтер офицер, подъезжая к Ростову.

Ростов, продолжая оглядываться на огни и крики, поехал с унтер офицером навстречу нескольким верховым, ехавшим по линии. Один был на белой лошади. Князь Багратион с князем Долгоруковым и адъютантами выехали посмотреть на странное явление огней и криков в неприятельской армии. Ростов, подъехав к Багратиону, рапортовал ему и присоединился к адъютантам, прислушиваясь к тому, что говорили генералы.