Ясинский, Иероним Иеронимович

| Иероним Иеронимович Ясинский | |

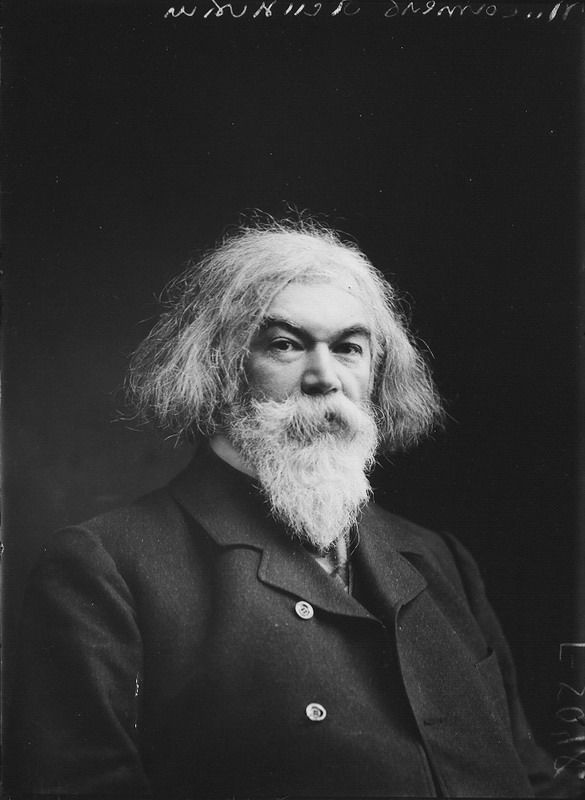

И. Е. Репин. Портрет И. И. Ясинского. 1910. ГРМ | |

| Псевдонимы: |

Максим Белинский; М.Б.; И.К.Гордик; Онисим Иерянский; О.И-ский; О.И.; Кифа; Фома Личинкин; Независимый; Рыцарь зеркал; Старый беллетрист; М.Чуносов; М.Ч.; Орест Ядовиткин; В.Юр-в; Ясновидящий Иона, И.И.Я.[1] |

|---|---|

| Место рождения: | |

| Место смерти: | |

| Гражданство: |

Российская империя, СССР |

| Род деятельности: |

прозаик, журналист, поэт, драматург, литературный критик, переводчик |

| [az.lib.ru/j/jasinskij_i_i/ Произведения на сайте Lib.ru] | |

Иерони́м Иерони́мович Яси́нский (18 [30] апреля 1850, Харьков — 31 декабря 1930, Ленинград) — русский писатель, журналист, поэт, литературный критик, переводчик, драматург, издатель и мемуарист.

Содержание

Начало пути

Отец Иеронима Иеронимовича Ясинского был адвокат, сын польского помещика, сосланного в 1831 году за участие в польском восстании. Мать — украинка. Ясинский учился в Киевском и Санкт-Петербургском университетах на естественном факультете, но курса не кончил, посвятив себя журналистике. Печататься начал в 1870 году в качестве писателя демократического, народнического направления. С середины 70-х годов помещал стихи, повести, очерки, фельетоны, научные статьи и др. в киевских газетах и некоторых московских изданиях, в «Пчеле» М. О. Микешина. С момента основания журнала «Слово» в 1878 году становится активным сотрудником этого журнала, помещая в нём научные обозрения. Позже помимо «Слова» Ясинский начнёт активно публиковаться в других либеральных изданиях: в «Отечественных записках», в «Вестнике Европы», в «Устоях», но уже в конце 70-х годов «демократизм» Ясинского весьма непоследователен: писатель сотрудничает в юмористическом журнале «Будильник», где публикует произведения (прозу и стихи), весьма далекие от прогрессивных идейных тенденций. Однако рассказы начала 80-х годов «Начистоту» и «Дети» быстро приносят ему литературную известность. В «Отечественных записках» его поддерживает М. Е. Салтыков-Щедрин. В 1881—1884 гг. в журнале напечатаны рассказы Ясинского «Наташка» и «Спящая красавица», повести [lanterne.ru/ieronim-yasinskiy-staryiy-sad.html «Старый сад» ], [lanterne.ru/ieronim-yasinskiy-vshodyi.html «Всходы» ], «Болотный цветок», «Искра Божия».[2] Произведениям этого времени присущ характерный оттенок бытописания, в котором подчас звучат критические ноты. Особенно это касается книги «Киевские рассказы» (1885), где много внимания уделено судьбам обездоленных, бездомных и бедняков. Некоторые рассказы Ясинского испытали на себе цензурные кары, но к середине 80-х годов период увлечения демократическими идеями для писателя уже закончился.

Переоценка ценностей

В середине 80-х годов в творчестве Ясинского наступает перелом, литературно-общественное направление меняется. От проблем, выдвигавшихся жизнью, писатель обращается к защите ценностей «чистого искусства», он выступает с протестом против узости того направления, к которому недавно принадлежал, нападает на позитивизм и точные науки. В этой связи показательна известная полемика 1884 г. в киевской газете «Заря» — полемика, в которой участвовали Ясинский, Н. М. Минский, киевский профессор Фёдор Герасимович Мищенко и ещё некоторые лица. В историю литературы полемика вошла как одна из первых манифестаций предсимволистского эстетизма. В художественной деятельности Ясинского за это время к области «чистого искусства» могут быть отнесены, однако, только небольшой мистический рассказ «Город мёртвых» и книга стихотворений, написанных гладко, но без поэтической силы. Вся остальная беллетристическая деятельность Ясинского второй половины 80-х годов и первой половины 90-х годов всецело примыкает к протоколизму Золя. В своих романах он начал переходить в шарж и фотографию. Одновременно в творчестве Ясинского обнаруживаются охранительные тенденции, он становится сотрудником «Русского вестника», «Русского обозрения», «Наблюдателя», «Нового Времени», публикует романы патриотического содержания.[3] Тем не менее, он был плодовитым беллетристом, наполняя своими романами также многочисленные иллюстрированные издания. Наступает самый консервативный промежуток его литературной деятельности, он поставил его в очень сложные отношения к тому литературному лагерю, в рядах которого он взрос, но это был не последний его поворот.

В середине 80-х годов в творчестве Ясинского наступает перелом, литературно-общественное направление меняется. От проблем, выдвигавшихся жизнью, писатель обращается к защите ценностей «чистого искусства», он выступает с протестом против узости того направления, к которому недавно принадлежал, нападает на позитивизм и точные науки. В этой связи показательна известная полемика 1884 г. в киевской газете «Заря» — полемика, в которой участвовали Ясинский, Н. М. Минский, киевский профессор Фёдор Герасимович Мищенко и ещё некоторые лица. В историю литературы полемика вошла как одна из первых манифестаций предсимволистского эстетизма. В художественной деятельности Ясинского за это время к области «чистого искусства» могут быть отнесены, однако, только небольшой мистический рассказ «Город мёртвых» и книга стихотворений, написанных гладко, но без поэтической силы. Вся остальная беллетристическая деятельность Ясинского второй половины 80-х годов и первой половины 90-х годов всецело примыкает к протоколизму Золя. В своих романах он начал переходить в шарж и фотографию. Одновременно в творчестве Ясинского обнаруживаются охранительные тенденции, он становится сотрудником «Русского вестника», «Русского обозрения», «Наблюдателя», «Нового Времени», публикует романы патриотического содержания.[3] Тем не менее, он был плодовитым беллетристом, наполняя своими романами также многочисленные иллюстрированные издания. Наступает самый консервативный промежуток его литературной деятельности, он поставил его в очень сложные отношения к тому литературному лагерю, в рядах которого он взрос, но это был не последний его поворот.

Ясинский-редактор

Став в середине 90-х годов редактором «Биржевых Ведомостей», Ясинский пришёл в соприкосновение с интересами провинциальной публики и в своих ежедневных беседах часто выступал в роли обличителя тёмных сторон русской жизни. Беседы эти подписаны псевдонимом Независимый. Из беллетристических произведений Ясинского второй половины 90-х годов выделяется «Тараканий бунт» — злая, но не лишённая жизненной правды картина народной темноты и невежества. В 90-х годах Ясинский примыкает к литературному объединению К. К. Случевского «Пятница» и редактирует их орган — альманах «Денница». С 1900 года Ясинский самостоятельно издаёт и редактирует общедоступный журнал «Ежемесячные сочинения», с 1903 года — «Новые сочинения». В виде приложения к «Новым сочинениям» с 1903 по 1904 год выходит собрание снимков с разных картин, под названием «Живописец». Кроме того в 1903 году основывает ещё более общедоступный (рублёвый) журнал «Почтальон», позже переименованный в «Беседу», которую издаёт до 1908 г. В своих журналах Ясинский выступает горячим защитником символизма. В 1909 году И. И. Ясинский возобновляет деловые связи со Станиславом Максимилиановичем Проппером — владельцем газеты «Биржевые ведомости». В 1909—1914 гг. он редактирует ежемесячник «Новое слово» — бесплатное приложение к газете «Биржевые ведомости» — весьма добротный по составу авторов литературный журнал. После революции он редактировал журналы «Красный огонёк» (1918) и «Пламя» (1919).

Став в середине 90-х годов редактором «Биржевых Ведомостей», Ясинский пришёл в соприкосновение с интересами провинциальной публики и в своих ежедневных беседах часто выступал в роли обличителя тёмных сторон русской жизни. Беседы эти подписаны псевдонимом Независимый. Из беллетристических произведений Ясинского второй половины 90-х годов выделяется «Тараканий бунт» — злая, но не лишённая жизненной правды картина народной темноты и невежества. В 90-х годах Ясинский примыкает к литературному объединению К. К. Случевского «Пятница» и редактирует их орган — альманах «Денница». С 1900 года Ясинский самостоятельно издаёт и редактирует общедоступный журнал «Ежемесячные сочинения», с 1903 года — «Новые сочинения». В виде приложения к «Новым сочинениям» с 1903 по 1904 год выходит собрание снимков с разных картин, под названием «Живописец». Кроме того в 1903 году основывает ещё более общедоступный (рублёвый) журнал «Почтальон», позже переименованный в «Беседу», которую издаёт до 1908 г. В своих журналах Ясинский выступает горячим защитником символизма. В 1909 году И. И. Ясинский возобновляет деловые связи со Станиславом Максимилиановичем Проппером — владельцем газеты «Биржевые ведомости». В 1909—1914 гг. он редактирует ежемесячник «Новое слово» — бесплатное приложение к газете «Биржевые ведомости» — весьма добротный по составу авторов литературный журнал. После революции он редактировал журналы «Красный огонёк» (1918) и «Пламя» (1919).

Печатался в журнале Пролеткульта «Грядущее» .

«Роман моей жизни»

И. И. Ясинский прожил долгую, богатую событиями жизнь. Сам он так описывает события 1917 г.: «Выбитый из седла февральскою революциею, я был посажен в седло великим Октябрьским переворотом. Депутация от Кронштадтских матросов обратилась ко мне с просьбой приехать в крепость и прочитать лекцию о большевизме в её литературном преломлении».[4] В возрасте 70 лет автор нескольких контрреволюционных романов, таких как «Первое марта» (1900) и «Под плащом Сатаны» (1911), И. И. Ясинский решает вступить в партию большевиков. В архиве ИРЛИ сохранился «Анкетный лист» Ясинского, где обозначено время вступления его в партию большевиков — июнь 1920 г. См.: Анкетный лист на имя Ясинского И. И. Всероссийская перепись членов РКП(б). Рукопись и машинопись. 1922 г.[5] Он принимает участие в работе Пролеткульта. В 1919 г. выходят сборники его стихотворений «Воскреснувшие сны», «Книга о любви и скорби», «На земле», пьеса «Последний бой». В 1923 году он переводит поэму Ф.Энгельса «Вечер».

И. И. Ясинский прожил долгую, богатую событиями жизнь. Сам он так описывает события 1917 г.: «Выбитый из седла февральскою революциею, я был посажен в седло великим Октябрьским переворотом. Депутация от Кронштадтских матросов обратилась ко мне с просьбой приехать в крепость и прочитать лекцию о большевизме в её литературном преломлении».[4] В возрасте 70 лет автор нескольких контрреволюционных романов, таких как «Первое марта» (1900) и «Под плащом Сатаны» (1911), И. И. Ясинский решает вступить в партию большевиков. В архиве ИРЛИ сохранился «Анкетный лист» Ясинского, где обозначено время вступления его в партию большевиков — июнь 1920 г. См.: Анкетный лист на имя Ясинского И. И. Всероссийская перепись членов РКП(б). Рукопись и машинопись. 1922 г.[5] Он принимает участие в работе Пролеткульта. В 1919 г. выходят сборники его стихотворений «Воскреснувшие сны», «Книга о любви и скорби», «На земле», пьеса «Последний бой». В 1923 году он переводит поэму Ф.Энгельса «Вечер».

Литературное и жизненное кредо

Современники в большинстве своём не любили Ясинского. Причин тому было несколько. Вот как аттестовала критика в лице М. А. Протопопова И. И. Ясинского ещё в 1888 г.: «Безнравственно и бесчестно в человеке только полное отсутствие всякой веры, всякой религии, всякого убеждения <…> кто меняет своё „знамя“, как светский франт перчатки — тот ренегат; кто далее отступает от своих прежних богов страха ради иудейска — тот ренегат <…> кто, наконец, на старости лет <…> внезапно начинает вилять и двусмысленничать, так чтобы и душу спасти и черту угодить — тот ренегат и кроме того трус…»[6]

В попытках обрести литературную независимость, сохранить самостоятельность от господствующих доктрин Ясинский получил репутацию сплетника, пасквилянта, соглашателя и лицемера (человека, не верящего ни в одну из исповедуемых им эстетических или идейных доктрин и лишь меняющего маски). А. П. Чехов, оправдывавший перед писательницей Лидией Авиловой И. И. Ясинского, ценя его литературный талант, признавал за ним также доброжелательность и внимательность, но, тем не менее, не отрицал в нём беспринципности. Эта беспринципность дала о себе знать во время провала премьеры чеховской «Чайки».

На достижение литературной известности (посредством не только эпатажа читателей и литературного скандала, но и в ряде случаев открыто верноподданнического поведения по отношению к властям) направлена неоднократная смена эстетических и идеологических ориентиров у Ясинского. Ясинский уделяет пристальное внимание методу установления контакта с читателем и приемам достижения Золя писательского успеха. «Уменье привлечь толпу — вот в чем секрет успеха Золя. Талант несравненно больший, чем он: Флобер никогда не умел этого».[7] Некогда превозносимый Ясинским Флобер становится чужд ему за свой рафинированный эстетизм. Таким образом, литературная тактика Ясинского была вполне осознанным, осуществленным около 1884 г., выбором литературного поведения и этим поведением определялась, преимущественно его литературная позиция. Но к концу 1880-х гг. приходит понимание, что он так и не стал по-настоящему знаменитым писателем.

Современники в большинстве своём не любили Ясинского. Причин тому было несколько. Вот как аттестовала критика в лице М. А. Протопопова И. И. Ясинского ещё в 1888 г.: «Безнравственно и бесчестно в человеке только полное отсутствие всякой веры, всякой религии, всякого убеждения <…> кто меняет своё „знамя“, как светский франт перчатки — тот ренегат; кто далее отступает от своих прежних богов страха ради иудейска — тот ренегат <…> кто, наконец, на старости лет <…> внезапно начинает вилять и двусмысленничать, так чтобы и душу спасти и черту угодить — тот ренегат и кроме того трус…»[6]

В попытках обрести литературную независимость, сохранить самостоятельность от господствующих доктрин Ясинский получил репутацию сплетника, пасквилянта, соглашателя и лицемера (человека, не верящего ни в одну из исповедуемых им эстетических или идейных доктрин и лишь меняющего маски). А. П. Чехов, оправдывавший перед писательницей Лидией Авиловой И. И. Ясинского, ценя его литературный талант, признавал за ним также доброжелательность и внимательность, но, тем не менее, не отрицал в нём беспринципности. Эта беспринципность дала о себе знать во время провала премьеры чеховской «Чайки».

На достижение литературной известности (посредством не только эпатажа читателей и литературного скандала, но и в ряде случаев открыто верноподданнического поведения по отношению к властям) направлена неоднократная смена эстетических и идеологических ориентиров у Ясинского. Ясинский уделяет пристальное внимание методу установления контакта с читателем и приемам достижения Золя писательского успеха. «Уменье привлечь толпу — вот в чем секрет успеха Золя. Талант несравненно больший, чем он: Флобер никогда не умел этого».[7] Некогда превозносимый Ясинским Флобер становится чужд ему за свой рафинированный эстетизм. Таким образом, литературная тактика Ясинского была вполне осознанным, осуществленным около 1884 г., выбором литературного поведения и этим поведением определялась, преимущественно его литературная позиция. Но к концу 1880-х гг. приходит понимание, что он так и не стал по-настоящему знаменитым писателем.

Желчность писателя проявляется в сюжетах его романов. Ясинский в это время ясно осознает, что, конечно, не он определяет движения литературы. Растёт известность Чехова, очевидным для многих становится масштаб литературного таланта Н. С. Лескова. Знаменательным итогом становится роман «Лицемеры», опубликованный Ясинским в 1893 г. в журнале «Наблюдатель». Роман представляет собой своего рода обвинение в том, как нечистоплотная писательская богема подавляет дарование молодого автора и без того не твёрдого в моральных устоях. В произведении нашли место размышления Ясинского о поколении т. н. «новых романтиков» эпохи Надсона в свете оценки результатов своей собственной литературной деятельности.

Желчность писателя проявляется в сюжетах его романов. Ясинский в это время ясно осознает, что, конечно, не он определяет движения литературы. Растёт известность Чехова, очевидным для многих становится масштаб литературного таланта Н. С. Лескова. Знаменательным итогом становится роман «Лицемеры», опубликованный Ясинским в 1893 г. в журнале «Наблюдатель». Роман представляет собой своего рода обвинение в том, как нечистоплотная писательская богема подавляет дарование молодого автора и без того не твёрдого в моральных устоях. В произведении нашли место размышления Ясинского о поколении т. н. «новых романтиков» эпохи Надсона в свете оценки результатов своей собственной литературной деятельности.

Несмотря на своё верноподданичество Ясинский всегда оставался безрелигиозным, поэтому остался чужд толстовским исканиям. Герой романа Апокритов — это жалкая карикатура на Лескова и Толстого. Вместе с тем, в Апокритове-Лескове Ясинский видит и себя самого. Роман «Лицемеры» — это не только обвинение литературной среде 1880-х гг., где отсутствуют подлинно «великие» писатели. Это ещё и осторожное и вкрадчивое самопокаяние. Очевидно, что личность Толстого воспринимается Ясинским, в первую очередь, сквозь призму текстов Ницше. Во многом его романы автобиографичны: комплекс «великого человека» был присущ и самому Ясинскому. Как свидетельствуют публикации Ясинского начала XX в., Ницше для него определённо представляет центр и средоточие современной культуры. В Ницше Ясинский видит, в первую очередь, великого «нигилиста», отрицателя идеологий, систем, теорий, тесно связанного с русской культурной традицией: «Ницше — блестящий нигилист, приведший в своих сочинениях в систему все действительно отрицательные веяния XIX века. России было суждено стать колыбелью нигилистического индивидуализма».[8] Однако ницшеанский нигилизм для Ясинского приобретает чересчур узкий, откровенно личный, можно даже сказать «литературно-домашний» оттенок, а в годы революции «лично-партийный» оттенок.

Ясинский умер в Ленинграде и похоронен на Волковском православном кладбище (Литераторские мостки, Конная дорожка). Незадолго перед смертью он успел опубликовать мемуары «Роман моей жизни» (1926).

Список публикаций

- «Шесть рассказов» (1881);

- «Киевские рассказы» (1885);

- «Бунт Ивана Ивановича. Всходы» (1886);

- «Город мертвых» (1886);

- «Наташка» (1886);

- «Путеводная звезда» (1886);

- «Сиреневая поэма» (1886);

- «Верочка» (1887);

- «Старый сад» (1887);

- «Повести и рассказы» (1887);

- «Трагики» (1889);

- «Великий человек» (1888);

- «Добрая фея» (1889);

- «Иринарх Плутархов» (1890);

- «На заре жизни» (1890);

- «Вечный праздник» (1891);

- «Учитель» (1891);

- «Старый друг» (1891 и 1893);

- «По горячим следам» Роман (1892);

- «Глушь» (1892);

- «Осенние листы». Новые рассказы. СПб., изд. А. С. Суворина (1893);

- «Петербургские туманы» (1893);

- «Лицемеры» (1894);

- «Муза» (1894, приложение к «Родине»);

- «Горный ручей» (1895, приложение к «Родине»);

- «Юрьева могила» (1898);

- «Ординарный профессор» (1897);

- «Убийство на постоялом дворе» (1897);

- «Нечистая сила» (1896);

- «Сердце скажет» (1897);

- «Нежеланные дети» (1897);

- «Тараканий бунт» (1899);

- «Этика обыденной жизни» (5 издание, 1900);

- «Полное собрание повестей и рассказов» в 4 книгах 1888—1889 гг. (СПб.);

- «Собрание романов» в 3 книгах;

- «Стихотворения» (1888—1890) вышли в 3-х небольших изданиях;

- «Прекрасные уроды». Роман (1900);

- «Первое марта 1881 г.». Роман (1900);

- «Обновление». Повесть. (1900);

- «Семидесятые годы» Повести и рассказы. (СПб., 1901);

- «Ниточка». Роман (1902);

- «Жар птица». Роман (1907);

- «Небесные звёзды». Роман (1910);

- «Под плащом Сатаны». Роман (1911);

- «Лепидозавр». Повесть (1913);

- «Лунные сны». Повесть (1913);

- «Облако». Повесть (1914);

- «Тени прошлого». Роман (1914);

- «Крепостники». Роман. М., (1916);

- «Воскреснувшие сны». Стихи (1919);

- «Книга о любви и скорби». Стихи (1919);

- «На земле». Стихи (1919);

- «Последний бой»; Пьеса (1919);

- «Роман моей жизни»: Книга воспоминаний. — М., Л.: ГИЗ, 1926.

Статьи в журналах

- [www.memoirs.ru/rarhtml/Yasinsk_IV93_10.htm Маршал Синяя Борода // Исторический вестник, 1893. — Т. 54. — № 10. — С. 211—230.]

- [www.memoirs.ru/rarhtml/Yasinsk_IV91_12.htm Мои литературные дебюты и редакция «Азиатского Вестника». (Отрывок из воспоминаний) // Исторический вестник, 1891. — Т. 46. — № 12. — С. 668—675.]

- [www.memoirs.ru/rarhtml/Yasinsk_IV93_1.htm Преддверие литературы. (Страничка из воспоминаний) // Исторический вестник, 1893. — Т. 51. — № 1. — С. 109—121.]

Напишите отзыв о статье "Ясинский, Иероним Иеронимович"

Примечания

- ↑ Масанов И. Ф, «Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей». В 4-х томах. — М., Всесоюзная книжная палата, 1956—1960 гг.

- ↑ Знаменитый сатирик привлёк молодого писателя к участию в «Отечественных записках». 11 сентября 1881 года он писал Н. К. Михайловскому: «По-моему, Ясинский талантлив». См. М. Е. Салтыков-Щедрин, Собр. соч. в 20-ти томах, т. 19, кн. 2, с. 38.

- ↑ [www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=5400&searchword=%FF%F1%E8%ED%F1%EA%E8%E9 Биография в «Большой энциклопедии русского народа».]

- ↑ Ясинский И. Роман моей жизни. Л., 1926. С. 328.

- ↑ ИРЛИ. Ф. 352. Оп. 3. Ед. хр. 2. Л. 4.

- ↑ Протопопов М. Пустоцвет // Северный Вестник. 1888. № 9. С. 70.

- ↑ М. Б. <Ясинский И.> По поводу нового романа Золя // Заря. 1884. 20 янв. № 16. С. 1.

- ↑ Б. п. <Ясинский И.> Нравственность и безнравственность // Ежемесячные сочинения. 1902. № 2. С. 151.

Ссылки

- [www.fedordostoevsky.ru/around/Yasinsky_I_I/ Ясинский Иероним Иеронимович] в проекте «Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества»

- www.ruthenia.ru/document/528718.html

- С. В. (С. А. Венгеров) Ясинский, Иероним Иеронимович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

Отрывок, характеризующий Ясинский, Иероним Иеронимович

Княжна Марья с бумагой в руке встала от окна и с бледным лицом вышла из комнаты и пошла в бывший кабинет князя Андрея.– Дуняша, позовите ко мне Алпатыча, Дронушку, кого нибудь, – сказала княжна Марья, – и скажите Амалье Карловне, чтобы она не входила ко мне, – прибавила она, услыхав голос m lle Bourienne. – Поскорее ехать! Ехать скорее! – говорила княжна Марья, ужасаясь мысли о том, что она могла остаться во власти французов.

«Чтобы князь Андрей знал, что она во власти французов! Чтоб она, дочь князя Николая Андреича Болконского, просила господина генерала Рамо оказать ей покровительство и пользовалась его благодеяниями! – Эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться, краснеть и чувствовать еще не испытанные ею припадки злобы и гордости. Все, что только было тяжелого и, главное, оскорбительного в ее положении, живо представлялось ей. «Они, французы, поселятся в этом доме; господин генерал Рамо займет кабинет князя Андрея; будет для забавы перебирать и читать его письма и бумаги. M lle Bourienne lui fera les honneurs de Богучарово. [Мадемуазель Бурьен будет принимать его с почестями в Богучарове.] Мне дадут комнатку из милости; солдаты разорят свежую могилу отца, чтобы снять с него кресты и звезды; они мне будут рассказывать о победах над русскими, будут притворно выражать сочувствие моему горю… – думала княжна Марья не своими мыслями, но чувствуя себя обязанной думать за себя мыслями своего отца и брата. Для нее лично было все равно, где бы ни оставаться и что бы с ней ни было; но она чувствовала себя вместе с тем представительницей своего покойного отца и князя Андрея. Она невольно думала их мыслями и чувствовала их чувствами. Что бы они сказали, что бы они сделали теперь, то самое она чувствовала необходимым сделать. Она пошла в кабинет князя Андрея и, стараясь проникнуться его мыслями, обдумывала свое положение.

Требования жизни, которые она считала уничтоженными со смертью отца, вдруг с новой, еще неизвестной силой возникли перед княжной Марьей и охватили ее. Взволнованная, красная, она ходила по комнате, требуя к себе то Алпатыча, то Михаила Ивановича, то Тихона, то Дрона. Дуняша, няня и все девушки ничего не могли сказать о том, в какой мере справедливо было то, что объявила m lle Bourienne. Алпатыча не было дома: он уехал к начальству. Призванный Михаил Иваныч, архитектор, явившийся к княжне Марье с заспанными глазами, ничего не мог сказать ей. Он точно с той же улыбкой согласия, с которой он привык в продолжение пятнадцати лет отвечать, не выражая своего мнения, на обращения старого князя, отвечал на вопросы княжны Марьи, так что ничего определенного нельзя было вывести из его ответов. Призванный старый камердинер Тихон, с опавшим и осунувшимся лицом, носившим на себе отпечаток неизлечимого горя, отвечал «слушаю с» на все вопросы княжны Марьи и едва удерживался от рыданий, глядя на нее.

Наконец вошел в комнату староста Дрон и, низко поклонившись княжне, остановился у притолоки.

Княжна Марья прошлась по комнате и остановилась против него.

– Дронушка, – сказала княжна Марья, видевшая в нем несомненного друга, того самого Дронушку, который из своей ежегодной поездки на ярмарку в Вязьму привозил ей всякий раз и с улыбкой подавал свой особенный пряник. – Дронушка, теперь, после нашего несчастия, – начала она и замолчала, не в силах говорить дальше.

– Все под богом ходим, – со вздохом сказал он. Они помолчали.

– Дронушка, Алпатыч куда то уехал, мне не к кому обратиться. Правду ли мне говорят, что мне и уехать нельзя?

– Отчего же тебе не ехать, ваше сиятельство, ехать можно, – сказал Дрон.

– Мне сказали, что опасно от неприятеля. Голубчик, я ничего не могу, ничего не понимаю, со мной никого нет. Я непременно хочу ехать ночью или завтра рано утром. – Дрон молчал. Он исподлобья взглянул на княжну Марью.

– Лошадей нет, – сказал он, – я и Яков Алпатычу говорил.

– Отчего же нет? – сказала княжна.

– Все от божьего наказания, – сказал Дрон. – Какие лошади были, под войска разобрали, а какие подохли, нынче год какой. Не то лошадей кормить, а как бы самим с голоду не помереть! И так по три дня не емши сидят. Нет ничего, разорили вконец.

Княжна Марья внимательно слушала то, что он говорил ей.

– Мужики разорены? У них хлеба нет? – спросила она.

– Голодной смертью помирают, – сказал Дрон, – не то что подводы…

– Да отчего же ты не сказал, Дронушка? Разве нельзя помочь? Я все сделаю, что могу… – Княжне Марье странно было думать, что теперь, в такую минуту, когда такое горе наполняло ее душу, могли быть люди богатые и бедные и что могли богатые не помочь бедным. Она смутно знала и слышала, что бывает господский хлеб и что его дают мужикам. Она знала тоже, что ни брат, ни отец ее не отказали бы в нужде мужикам; она только боялась ошибиться как нибудь в словах насчет этой раздачи мужикам хлеба, которым она хотела распорядиться. Она была рада тому, что ей представился предлог заботы, такой, для которой ей не совестно забыть свое горе. Она стала расспрашивать Дронушку подробности о нуждах мужиков и о том, что есть господского в Богучарове.

– Ведь у нас есть хлеб господский, братнин? – спросила она.

– Господский хлеб весь цел, – с гордостью сказал Дрон, – наш князь не приказывал продавать.

– Выдай его мужикам, выдай все, что им нужно: я тебе именем брата разрешаю, – сказала княжна Марья.

Дрон ничего не ответил и глубоко вздохнул.

– Ты раздай им этот хлеб, ежели его довольно будет для них. Все раздай. Я тебе приказываю именем брата, и скажи им: что, что наше, то и ихнее. Мы ничего не пожалеем для них. Так ты скажи.

Дрон пристально смотрел на княжну, в то время как она говорила.

– Уволь ты меня, матушка, ради бога, вели от меня ключи принять, – сказал он. – Служил двадцать три года, худого не делал; уволь, ради бога.

Княжна Марья не понимала, чего он хотел от нее и от чего он просил уволить себя. Она отвечала ему, что она никогда не сомневалась в его преданности и что она все готова сделать для него и для мужиков.

Через час после этого Дуняша пришла к княжне с известием, что пришел Дрон и все мужики, по приказанию княжны, собрались у амбара, желая переговорить с госпожою.

– Да я никогда не звала их, – сказала княжна Марья, – я только сказала Дронушке, чтобы раздать им хлеба.

– Только ради бога, княжна матушка, прикажите их прогнать и не ходите к ним. Все обман один, – говорила Дуняша, – а Яков Алпатыч приедут, и поедем… и вы не извольте…

– Какой же обман? – удивленно спросила княжна

– Да уж я знаю, только послушайте меня, ради бога. Вот и няню хоть спросите. Говорят, не согласны уезжать по вашему приказанию.

– Ты что нибудь не то говоришь. Да я никогда не приказывала уезжать… – сказала княжна Марья. – Позови Дронушку.

Пришедший Дрон подтвердил слова Дуняши: мужики пришли по приказанию княжны.

– Да я никогда не звала их, – сказала княжна. – Ты, верно, не так передал им. Я только сказала, чтобы ты им отдал хлеб.

Дрон, не отвечая, вздохнул.

– Если прикажете, они уйдут, – сказал он.

– Нет, нет, я пойду к ним, – сказала княжна Марья

Несмотря на отговариванье Дуняши и няни, княжна Марья вышла на крыльцо. Дрон, Дуняша, няня и Михаил Иваныч шли за нею. «Они, вероятно, думают, что я предлагаю им хлеб с тем, чтобы они остались на своих местах, и сама уеду, бросив их на произвол французов, – думала княжна Марья. – Я им буду обещать месячину в подмосковной, квартиры; я уверена, что Andre еще больше бы сделав на моем месте», – думала она, подходя в сумерках к толпе, стоявшей на выгоне у амбара.

Толпа, скучиваясь, зашевелилась, и быстро снялись шляпы. Княжна Марья, опустив глаза и путаясь ногами в платье, близко подошла к ним. Столько разнообразных старых и молодых глаз было устремлено на нее и столько было разных лиц, что княжна Марья не видала ни одного лица и, чувствуя необходимость говорить вдруг со всеми, не знала, как быть. Но опять сознание того, что она – представительница отца и брата, придало ей силы, и она смело начала свою речь.

– Я очень рада, что вы пришли, – начала княжна Марья, не поднимая глаз и чувствуя, как быстро и сильно билось ее сердце. – Мне Дронушка сказал, что вас разорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалею, чтобы помочь вам. Я сама еду, потому что уже опасно здесь и неприятель близко… потому что… Я вам отдаю все, мои друзья, и прошу вас взять все, весь хлеб наш, чтобы у вас не было нужды. А ежели вам сказали, что я отдаю вам хлеб с тем, чтобы вы остались здесь, то это неправда. Я, напротив, прошу вас уезжать со всем вашим имуществом в нашу подмосковную, и там я беру на себя и обещаю вам, что вы не будете нуждаться. Вам дадут и домы и хлеба. – Княжна остановилась. В толпе только слышались вздохи.

– Я не от себя делаю это, – продолжала княжна, – я это делаю именем покойного отца, который был вам хорошим барином, и за брата, и его сына.

Она опять остановилась. Никто не прерывал ее молчания.

– Горе наше общее, и будем делить всё пополам. Все, что мое, то ваше, – сказала она, оглядывая лица, стоявшие перед нею.

Все глаза смотрели на нее с одинаковым выражением, значения которого она не могла понять. Было ли это любопытство, преданность, благодарность, или испуг и недоверие, но выражение на всех лицах было одинаковое.

– Много довольны вашей милостью, только нам брать господский хлеб не приходится, – сказал голос сзади.

– Да отчего же? – сказала княжна.

Никто не ответил, и княжна Марья, оглядываясь по толпе, замечала, что теперь все глаза, с которыми она встречалась, тотчас же опускались.

– Отчего же вы не хотите? – спросила она опять.

Никто не отвечал.

Княжне Марье становилось тяжело от этого молчанья; она старалась уловить чей нибудь взгляд.

– Отчего вы не говорите? – обратилась княжна к старому старику, который, облокотившись на палку, стоял перед ней. – Скажи, ежели ты думаешь, что еще что нибудь нужно. Я все сделаю, – сказала она, уловив его взгляд. Но он, как бы рассердившись за это, опустил совсем голову и проговорил:

– Чего соглашаться то, не нужно нам хлеба.

– Что ж, нам все бросить то? Не согласны. Не согласны… Нет нашего согласия. Мы тебя жалеем, а нашего согласия нет. Поезжай сама, одна… – раздалось в толпе с разных сторон. И опять на всех лицах этой толпы показалось одно и то же выражение, и теперь это было уже наверное не выражение любопытства и благодарности, а выражение озлобленной решительности.

– Да вы не поняли, верно, – с грустной улыбкой сказала княжна Марья. – Отчего вы не хотите ехать? Я обещаю поселить вас, кормить. А здесь неприятель разорит вас…

Но голос ее заглушали голоса толпы.

– Нет нашего согласия, пускай разоряет! Не берем твоего хлеба, нет согласия нашего!

Княжна Марья старалась уловить опять чей нибудь взгляд из толпы, но ни один взгляд не был устремлен на нее; глаза, очевидно, избегали ее. Ей стало странно и неловко.

– Вишь, научила ловко, за ней в крепость иди! Дома разори да в кабалу и ступай. Как же! Я хлеб, мол, отдам! – слышались голоса в толпе.

Княжна Марья, опустив голову, вышла из круга и пошла в дом. Повторив Дрону приказание о том, чтобы завтра были лошади для отъезда, она ушла в свою комнату и осталась одна с своими мыслями.

Долго эту ночь княжна Марья сидела у открытого окна в своей комнате, прислушиваясь к звукам говора мужиков, доносившегося с деревни, но она не думала о них. Она чувствовала, что, сколько бы она ни думала о них, она не могла бы понять их. Она думала все об одном – о своем горе, которое теперь, после перерыва, произведенного заботами о настоящем, уже сделалось для нее прошедшим. Она теперь уже могла вспоминать, могла плакать и могла молиться. С заходом солнца ветер затих. Ночь была тихая и свежая. В двенадцатом часу голоса стали затихать, пропел петух, из за лип стала выходить полная луна, поднялся свежий, белый туман роса, и над деревней и над домом воцарилась тишина.

Одна за другой представлялись ей картины близкого прошедшего – болезни и последних минут отца. И с грустной радостью она теперь останавливалась на этих образах, отгоняя от себя с ужасом только одно последнее представление его смерти, которое – она чувствовала – она была не в силах созерцать даже в своем воображении в этот тихий и таинственный час ночи. И картины эти представлялись ей с такой ясностью и с такими подробностями, что они казались ей то действительностью, то прошедшим, то будущим.

То ей живо представлялась та минута, когда с ним сделался удар и его из сада в Лысых Горах волокли под руки и он бормотал что то бессильным языком, дергал седыми бровями и беспокойно и робко смотрел на нее.

«Он и тогда хотел сказать мне то, что он сказал мне в день своей смерти, – думала она. – Он всегда думал то, что он сказал мне». И вот ей со всеми подробностями вспомнилась та ночь в Лысых Горах накануне сделавшегося с ним удара, когда княжна Марья, предчувствуя беду, против его воли осталась с ним. Она не спала и ночью на цыпочках сошла вниз и, подойдя к двери в цветочную, в которой в эту ночь ночевал ее отец, прислушалась к его голосу. Он измученным, усталым голосом говорил что то с Тихоном. Ему, видно, хотелось поговорить. «И отчего он не позвал меня? Отчего он не позволил быть мне тут на месте Тихона? – думала тогда и теперь княжна Марья. – Уж он не выскажет никогда никому теперь всего того, что было в его душе. Уж никогда не вернется для него и для меня эта минута, когда бы он говорил все, что ему хотелось высказать, а я, а не Тихон, слушала бы и понимала его. Отчего я не вошла тогда в комнату? – думала она. – Может быть, он тогда же бы сказал мне то, что он сказал в день смерти. Он и тогда в разговоре с Тихоном два раза спросил про меня. Ему хотелось меня видеть, а я стояла тут, за дверью. Ему было грустно, тяжело говорить с Тихоном, который не понимал его. Помню, как он заговорил с ним про Лизу, как живую, – он забыл, что она умерла, и Тихон напомнил ему, что ее уже нет, и он закричал: „Дурак“. Ему тяжело было. Я слышала из за двери, как он, кряхтя, лег на кровать и громко прокричал: „Бог мой!Отчего я не взошла тогда? Что ж бы он сделал мне? Что бы я потеряла? А может быть, тогда же он утешился бы, он сказал бы мне это слово“. И княжна Марья вслух произнесла то ласковое слово, которое он сказал ей в день смерти. «Ду ше нь ка! – повторила княжна Марья это слово и зарыдала облегчающими душу слезами. Она видела теперь перед собою его лицо. И не то лицо, которое она знала с тех пор, как себя помнила, и которое она всегда видела издалека; а то лицо – робкое и слабое, которое она в последний день, пригибаясь к его рту, чтобы слышать то, что он говорил, в первый раз рассмотрела вблизи со всеми его морщинами и подробностями.

«Душенька», – повторила она.

«Что он думал, когда сказал это слово? Что он думает теперь? – вдруг пришел ей вопрос, и в ответ на это она увидала его перед собой с тем выражением лица, которое у него было в гробу на обвязанном белым платком лице. И тот ужас, который охватил ее тогда, когда она прикоснулась к нему и убедилась, что это не только не был он, но что то таинственное и отталкивающее, охватил ее и теперь. Она хотела думать о другом, хотела молиться и ничего не могла сделать. Она большими открытыми глазами смотрела на лунный свет и тени, всякую секунду ждала увидеть его мертвое лицо и чувствовала, что тишина, стоявшая над домом и в доме, заковывала ее.

– Дуняша! – прошептала она. – Дуняша! – вскрикнула она диким голосом и, вырвавшись из тишины, побежала к девичьей, навстречу бегущим к ней няне и девушкам.

17 го августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янково, в пятнадцати верстах от Богучарова, поехали кататься верхами – попробовать новую, купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена.

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Харькове

- Умершие в Санкт-Петербурге

- Писатели по алфавиту

- Писатели Российской империи

- Писатели СССР

- Писатели Украины XIX века

- Писатели Украины XX века

- Писатели России по алфавиту

- Писатели России XIX века

- Писатели России XX века

- Журналисты по алфавиту

- Журналисты Российской империи

- Журналисты СССР

- Журналисты России

- Поэты по алфавиту

- Поэты Российской империи

- Поэты СССР

- Поэты России XIX века

- Поэты России XX века

- Драматурги по алфавиту

- Драматурги XIX века

- Драматурги Российской империи

- Драматурги СССР

- Драматурги России

- Драматурги XX века

- Литературные критики по алфавиту

- Литературные критики Российской империи

- Литературные критики СССР

- Литературные критики России

- Переводчики по алфавиту

- Переводчики Российской империи

- Переводчики СССР

- Переводчики России

- Переводчики XIX века

- Переводчики XX века

- Журналисты XIX века

- Журналисты XX века

- Литературные критики XIX века

- Литературные критики XX века

- Русские поэты

- Русские писатели XIX века

- Русские писатели по алфавиту

- Русские писатели XX века

- Монархисты России

- Мемуаристы СССР

- Похороненные на Литераторских мостках