Дзанино ди Пьетро

| Дзанино ди Пьетро |

Дзанино ди Пьетро (итал. Zanino di Pietro; работал в 1389—1437 годах) — итальянский живописец.

Содержание

Биография

Дзанино ди Пьетро был ведущим живописцем раннего венецианского кватроченто наряду с Якобелло дель Фьоре и Николо ди Пьетро, однако с именем этого художника связана довольно запутанная история исследований и предположений, как это часто бывает в истории искусства, когда имеет место недостаток точных архивных данных.

Его имя впервые появляется в 1389 году в документах Болоньи, и затем, около 1405 года в подписи на триптихе из Риети: HOC OPUS DIPINXIT ZANINI PETRI HABITATOR VE[N]EXIIS I[N] C[ON]TRATA SA[NC]TE APOLLI[N]ARIS (произведение написано Дзанини, сыном Петра, жителем Венеции из прихода св. Аполлинария). Стилистические особенности триптиха свидетельствуют о сильном влиянии Николо ди Пьетро и выдающегося мастера интернациональной готики Джентиле да Фабриано.

В середине XX века итальянский историк искусства Ф. Дзери обратил внимание на то, что в области Венето сохранился целый ряд произведений, выполненных в такой манере, и среди них «Мадонна с младенцем на троне» с подписью другого автора (Рим, Национальный музей Палаццо Венеция). В нижней части этой картины развёрнут картуш, на котором готическим шрифтом обозначена дата 20 сентября 1429 года и подпись «Иоханнес из Франции написал» (JOH[ANN]ES DE FRANCIA PINXIT). Всё указывало на то, что это два разных автора, работавших в похожей манере, поэтому несколько десятков стилистически близких произведений, исполненных в Венето в начале XV века, длительное время были поделены между «итальянцем» Дзанино ди Пьетро и французом Жаном де Франция.

В 1985 году итальянская исследовательница Серена Падовани опубликовала работу, в которой предположила, и привела достаточно убедительные доказательства, что это один и тот же мастер французского происхождения, работавший в Венеции и Болонье, но по разному подписывавший свои произведения (ит. Дзанино — форма имени Джованнино (Giovannino), которое есть итальянская разновидность библейского имени Иоанн (Johannes), и по-французски звучит как Жан). Гипотеза Серены Падовани в целом была принята искусствоведческим сообществом, поэтому в музейных и выставочных каталогах под произведениями Дзанино ди Пьетро стали писать сразу три имени: «Дзанино ди Пьетро/Джованни де Франция/Джованни Шарлье».

Все архивные данные о двух живописцах были сведены воедино. В результате высветилась картина обширной географии творчества художника и некоторые факты его биографии. В действительности его звали Жан Шарлье, он был сыном Пьера Шарлье. Точная дата его рождения не известна. В Венеции он впервые упомянут в завещании супруги от 1405 года, из которого следует, что Дзанино был женат на Франческине, дочери живописца и миниатюриста Марко Кортезе. В документе он фигурирует как Johannis q.m Petri de Francia (Иоханнес, сын усопшего Петра из Франции) и назван жителем прихода Св. Аполлинария, то есть в 1405 году художник имел венецианскую регистрацию и мастерскую. Основываясь на этих данных, исследователи предположили, что Дзанино мог родиться приблизительно в 1380 году.

По всей вероятности, он какое-то время работал у Николо ди Пьетро, поскольку влияние последнего прослеживается в большинстве произведений Дзанино. С 1389 по 1406 год «Дзанино сын усопшего Пьетро» отмечен в документах Болоньи, то есть ранний период его творчества связан с этим городом.

В 1407 году у него родился сын Франческо, что следует из завещания, составленного художником 19 апреля 1408 года. Далее, его имя несколько раз появляется в связи с судебными делами, куда он вызывался в качестве свидетеля (в 1408 году, и два раза в 1410 году). Из документа от 6 мая 1412 года следует, что Иоханнес де Петри «художник прихода Сант Аполлинаре» продал рабыню-татарку. Между 1412 и 1426 годом его имя в венецианских документах отсутствует; вполне вероятно, что в это время он работал в каких-то иных городах.

16 марта 1426 года «Зуан из Франции» (Зуан — это ещё один вариант имени Джованни, то есть Иоанн) получает плату за позолоту и роспись амвона в венецианской церкви делла Карита. В 1429 году он ставит свою подпись на картине «Мадонна с младенцем на троне» (ныне в музее Палаццо Венеция, Рим). 15 сентября 1431 года венецианский патриций и богатый предприниматель Марино Контарини поручает художнику украсить фасад Ка д’Оро росписями и позолотой (работа не сохранилась). В 1432 году Дзанино заключает с Контарини новое соглашение о создании декоративных украшений в Ка д’Оро. В 1435-36 годах он был занят украшением гробницы блаженного Пацифико в венецианской церкви Санта Мария Глориоза деи Фрари. В нотариальном акте от 3 марта 1448 года он упоминается уже как умерший, причём с фамилией «Шарлье» (его сын Франческо тоже носил эту фамилию). Местонахождение живописца с 1436 по 1448 год неизвестно.

Несмотря на стройность гипотезы Серены Падовани, у неё есть и противники, которые отмечают, что даже в тех двух произведениях, которые подписаны художником, наличествует стилистическая разница, которая может быть не только результатом творческой эволюции. В связи с этим фигура Дзанино ди Пьетро и круг его произведений остаются достаточно туманными, не имеющими чётких очертаний.

Творчество

Дзанино ди Пьетро остался в истории искусства как внимательный, осторожный и педантичный интерпретатор интернациональной готики. Готическая традиция в венецианской живописи, начатая в конце XIV века такими мастерами как Лоренцо Венециано и Николо ди Пьетро, в начале XV века претерпела значительное обновление после того, как выдающийся мастер готики Джентиле да Фабриано в 1408 году приехал в Венецию и исполнил там ряд произведений. В 1410 году в Венеции работал другой выдающийся мастер интернациональной готики — Микелино да Безоццо. Новая, аристократически-утончённая манера живописи произвела сильное впечатление на местных мастеров, и на некоторое время стала образцом для подражания. Дзанино ди Пьетро был как раз тем художником, который создавал свои вариации, основываясь на этих образцах; он продвигал это новое готическое прочтение религиозных сюжетов во всех больших и малых городах, где ему доводилось работать: В Болонье, Венеции, Истрии, на побережье Марке, в Пулии и других южных районах Италии.

Произведения

Дзанино ди Пьетро занимался исключительно религиозной живописью; он расписывал триптихи и полиптихи для церковных алтарей, работал в технике фрески, занимался книжной миниатюрой и создавал множество образов для совершения домашней молитвы (в основном это изображения «Мадонны с младенцем» исполненные в популярной в то время форме «Мадонны Смирение»). Сохранилось более шестидесяти работ, которые, так или иначе, связывают с именем Дзанино ди Пьетро. Бесспорными среди них являются только те две, что имеют подпись автора:

- Zanino di Pietro, Elisabetta d'Ungheria, Santa Chiara e San Francesco, ca 1410, Rieti, Museo Civico.jpg

Триптих из Риети, левая створка. ок. 1410, Риети, Городской музей

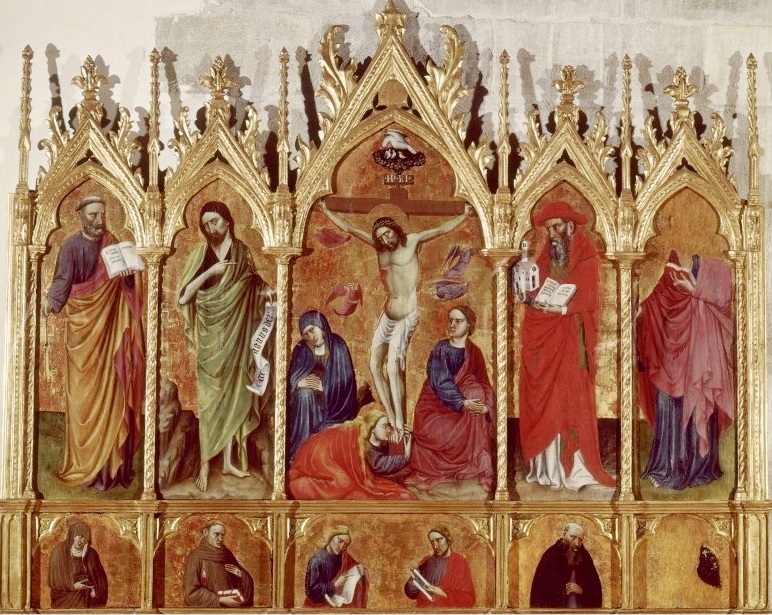

- Zanino di Pietro, Crocifissione. ca 1410, Rieti, Museo Civico.jpg

Триптих из Риети,центральная панель "Распятие". ок. 1410, Риети, Городской музей

- Zanino di Pietro, Ludovico di Tolosa, Antonio da Padova, Beato Gherardo Mecatti da Villamagna, ca 1410, Rieti, Museo Civico.jpg

Триптих из Риети, правая створка. ок. 1410, Риети, Городской музей

- Zanino di Pietro, Quattro storie di san Francesco ca. 1410 Rieti, Museo Civico.jpg

Триптих из Риети, оборотная сторона створок. ок. 1410, Риети, Городской музей

- 1. «Триптих из Риети». Был написан для францисканского санктуария в Фонтеколомбо приблизительно в 1410 году. На центральной панели (98,5 Х 88,5 см) изображена сцена Распятия, на левой и правой створках (94 Х 44 см каждая) — коленопреклонённые фигуры францисканских святых: св. Елизавета Венгерская, св. Клара и св. Франциск/ св. Людовик Тулузский, св. Антоний Падуанский и блаженный Герардо Мекатти из Вилламаньи. На оборотной стороне в технике гризайли написаны четыре сцены из истории францисканцев, взятые из книги св. Бонавентуры да Баньореджо. Ныне хранится в Городском музее, Риети.

- 2. «Мадонна с младенцем на троне» (104 Х 51 см). Имеет подпись и дату — 1429 год. Вероятно, когда-то была центральной панелью более сложной алтарной конструкции — триптиха или полиптиха, остальные части которых неизвестны. Хранится в Национальном музее Палаццо Венеция, Рим.

Все остальные работы Дзанино не имеют бесспорной атрибуции. По ходу исследований разные эксперты приписывали их разным авторам, работавшим в сходной манере. Среди этих произведений не вызывает серьёзной критики специалистов атрибуция художнику трёх полиптихов:

- 1 «Распятие со святыми» (ок. 1410 г., Авиньон, Музей Пти Пале). На центральной панели сцена «Распятия» с Богородицей, Марией Магдалиной, Иоанном, ангелами и пеликаном, кормящим птенцов своей кровью; на боковых панелях: св. Пётр, Иоанн Креститель, Св. Иероним и Елизавета Иерусалимская (?).

- 2 «Неверие Фомы со святыми» (1400е гг., Момбароччо, Городская пинакотека). На центральной панели «Неверие Фомы», на боковых панелях: Архангел Михаил, неизвестный святой, св. Пётр и св. Антоний-аббат.

- 3 «Полиптих трёх святых» представляет собой остатки разобранного полиптиха, с изображениями трёх святых: св. Николая Барийского, св. Андрея и св. Лючии. Ранее находился в церкви в Валькаречче деи Чинголи, ныне в Музее округа, Камерино.

В отношении многих работ, приписанных Дзанино, есть разночтения и сомнения в связи с тем, что они, оставаясь, на первый взгляд, в русле его стилистики, имеют мало точек соприкосновения с его подписанными работами. Тем не менее, по разным внешним признакам их зачисляют в каталог мастера. Среди них есть произведения на евангельские сюжеты и множество «Мадонн с младенцем», часть из которых обнаруживает следование образцам Джентиле да Фабриано.

- Zanino di Pietro (attr.) Madonna and Child. Private collection.jpg

Мадонна с младенцем. Частное собрание.

- Zanino di Pietro, Madonna dell'umilta, 53x42cm, 1439, Rijksmuseum.jpg

Мадонна Смирение. Рийксмузеум, Амстердам.

- Zanino di Pietro The Madonna of Humility Flanked by two Angels.jpg

Мадонна Смирение и два ангела. Частное собрание.

- Zanino Di Pietro - Madonna of Humility with a Donor and Angels - WGA25949.jpg

Мадонна Смирение с донатором и ангелами. Частное собрание.

Библиография

- L. Coletti, Pittura veneta del Quattrocento, Novara 1953, p. XVI

- F. Zeri, Catal. del Gabinetto fotografico naz., I dipinti del Museo di palazzo Venezia in Roma, Roma 1955, p. 6

- G. Fogolari, La Gall. «Giorgio Franchetti» alla Ca' d’Oro di Venezia, Roma 1956, p. 7

- R. Pallucchini, La pitt. veneta del '400, dispense a cura di M. A. Novelli, Bologna 1956, pp. 114—116

- B. Berenson, Italian pictures of the Renaissance. Venetian school, London 1957, I, p. 88

- G. Mariacher, Il Museo Correr di Venezia, I, Venezia 1957, p. 172

- F. Zeri,Aggiunte a Zanino di Pietro, in Paragone, XIII (1962), 153, pp. 59 s.

- I. Chiappini di Sorio, Docc. per Cristoforo Cortese, in Arte veneta,XVII (1963), pp. 156—158

- M. D’Elia, Mostra dell’arte in Puglia… (catal.), Bari 1964, pp. 54-57

- R. Pallucchini, I Veneti alla mostra dell’arte in Puglia, in Arte veneta, XVIII (1964), p. 214

- M. S. Calò, La pittura del Cinquecento e del primo Seicento in terra di Bari, Bari 1969, pp. 145, 158 s., 211

- P. Zampetti, A Dictionary of Venetian Painters, I, Leigh-on-Sea 1969, pp. 54 s.

- C. Huter, Gentile da Fabriano and the Madonna of Humility, in Arte veneta, XXIV (1970), p. 28, 34 n. 6

- L. Dania, in Pittura nel Maceratese dal Duecento al tardo Gotico (catal.), Macerata 1971, pp. 125—127

- S. Padovani, Materiale per lastoria della pittura ferrarese nel primo Quattrocento, in Antichità viva, XIII (1974), p. 8 ss., 17 ss. n. 26-32

- S. Padovani, Pittori della corte estense nel primo quattrocento, in Paragone, XXVI (1975), pp. 25-53

- S. Padovani, Nuove personi della pittura emiliana nel primo Quattrocento, in Paragone, XXVII (1976), 317—319, p. 42

- M. Lucco, Di un affresco padovano del Maestro di Roncaiette, in Arte veneta, XXXI (1977), pp. 173—175

- M. Natale, Musée d’art et d’histoire. Peintures italiennes du XIVe au XVIIIe siècle, Genève 1979, pp. 58-60.

- S. Padovani, Una nuova proposta per Zanino di Pietro, Paragone 419-421-423, Firenze, 1985, str. 73-81.

- P. Zampetti, Pittura nelle Marche, I, Firenze 1988, pp. 266—391

- I. Millesimi, Il Museo Civico di Rieti, Rieti 1993, pp. 54 — 60 n. 3, (tavv. 3, 3a — 3d)

- S.Zanon, Documenti d’archivio su Zanino di Pietro, Arte veneta 48 , 1996 , pp. 108—117

- Venice, Art and Architecture. Ed. By Giandomenico Romanelli, vol.I, Konemann, 1997, p. 201

- A.De Marchi, Gentile da Fabriano, Milano, 2006, pp. 70-73, 100—102.

- C.Guarnieri, Zanino di Pietro, in «Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento», cat. della mostra, Fabriano 21 aprile — 23 luglio 2006, 2005, pp. 162—165;

- M.De Simone L.Saulli, Guida al Museo Civico di Rieti. Sezione Storico — Artistica, Roma 2011, pp.12-23

Напишите отзыв о статье "Дзанино ди Пьетро"

Отрывок, характеризующий Дзанино ди Пьетро

Казалось бы, что в тех, почти невообразимо тяжелых условиях существования, в которых находились в то время русские солдаты, – без теплых сапог, без полушубков, без крыши над головой, в снегу при 18° мороза, без полного даже количества провианта, не всегда поспевавшего за армией, – казалось, солдаты должны бы были представлять самое печальное и унылое зрелище.

Напротив, никогда, в самых лучших материальных условиях, войско не представляло более веселого, оживленного зрелища. Это происходило оттого, что каждый день выбрасывалось из войска все то, что начинало унывать или слабеть. Все, что было физически и нравственно слабого, давно уже осталось назади: оставался один цвет войска – по силе духа и тела.

К осьмой роте, пригородившей плетень, собралось больше всего народа. Два фельдфебеля присели к ним, и костер их пылал ярче других. Они требовали за право сиденья под плетнем приношения дров.

– Эй, Макеев, что ж ты …. запропал или тебя волки съели? Неси дров то, – кричал один краснорожий рыжий солдат, щурившийся и мигавший от дыма, но не отодвигавшийся от огня. – Поди хоть ты, ворона, неси дров, – обратился этот солдат к другому. Рыжий был не унтер офицер и не ефрейтор, но был здоровый солдат, и потому повелевал теми, которые были слабее его. Худенький, маленький, с вострым носиком солдат, которого назвали вороной, покорно встал и пошел было исполнять приказание, но в это время в свет костра вступила уже тонкая красивая фигура молодого солдата, несшего беремя дров.

– Давай сюда. Во важно то!

Дрова наломали, надавили, поддули ртами и полами шинелей, и пламя зашипело и затрещало. Солдаты, придвинувшись, закурили трубки. Молодой, красивый солдат, который притащил дрова, подперся руками в бока и стал быстро и ловко топотать озябшими ногами на месте.

– Ах, маменька, холодная роса, да хороша, да в мушкатера… – припевал он, как будто икая на каждом слоге песни.

– Эй, подметки отлетят! – крикнул рыжий, заметив, что у плясуна болталась подметка. – Экой яд плясать!

Плясун остановился, оторвал болтавшуюся кожу и бросил в огонь.

– И то, брат, – сказал он; и, сев, достал из ранца обрывок французского синего сукна и стал обвертывать им ногу. – С пару зашлись, – прибавил он, вытягивая ноги к огню.

– Скоро новые отпустят. Говорят, перебьем до копца, тогда всем по двойному товару.

– А вишь, сукин сын Петров, отстал таки, – сказал фельдфебель.

– Я его давно замечал, – сказал другой.

– Да что, солдатенок…

– А в третьей роте, сказывали, за вчерашний день девять человек недосчитали.

– Да, вот суди, как ноги зазнобишь, куда пойдешь?

– Э, пустое болтать! – сказал фельдфебель.

– Али и тебе хочется того же? – сказал старый солдат, с упреком обращаясь к тому, который сказал, что ноги зазнобил.

– А ты что же думаешь? – вдруг приподнявшись из за костра, пискливым и дрожащим голосом заговорил востроносенький солдат, которого называли ворона. – Кто гладок, так похудает, а худому смерть. Вот хоть бы я. Мочи моей нет, – сказал он вдруг решительно, обращаясь к фельдфебелю, – вели в госпиталь отослать, ломота одолела; а то все одно отстанешь…

– Ну буде, буде, – спокойно сказал фельдфебель. Солдатик замолчал, и разговор продолжался.

– Нынче мало ли французов этих побрали; а сапог, прямо сказать, ни на одном настоящих нет, так, одна названье, – начал один из солдат новый разговор.

– Всё казаки поразули. Чистили для полковника избу, выносили их. Жалости смотреть, ребята, – сказал плясун. – Разворочали их: так живой один, веришь ли, лопочет что то по своему.

– А чистый народ, ребята, – сказал первый. – Белый, вот как береза белый, и бравые есть, скажи, благородные.

– А ты думаешь как? У него от всех званий набраны.

– А ничего не знают по нашему, – с улыбкой недоумения сказал плясун. – Я ему говорю: «Чьей короны?», а он свое лопочет. Чудесный народ!

– Ведь то мудрено, братцы мои, – продолжал тот, который удивлялся их белизне, – сказывали мужики под Можайским, как стали убирать битых, где страженья то была, так ведь что, говорит, почитай месяц лежали мертвые ихние то. Что ж, говорит, лежит, говорит, ихний то, как бумага белый, чистый, ни синь пороха не пахнет.

– Что ж, от холода, что ль? – спросил один.

– Эка ты умный! От холода! Жарко ведь было. Кабы от стужи, так и наши бы тоже не протухли. А то, говорит, подойдешь к нашему, весь, говорит, прогнил в червях. Так, говорит, платками обвяжемся, да, отворотя морду, и тащим; мочи нет. А ихний, говорит, как бумага белый; ни синь пороха не пахнет.

Все помолчали.

– Должно, от пищи, – сказал фельдфебель, – господскую пищу жрали.

Никто не возражал.

– Сказывал мужик то этот, под Можайским, где страженья то была, их с десяти деревень согнали, двадцать дён возили, не свозили всех, мертвых то. Волков этих что, говорит…

– Та страженья была настоящая, – сказал старый солдат. – Только и было чем помянуть; а то всё после того… Так, только народу мученье.

– И то, дядюшка. Позавчера набежали мы, так куда те, до себя не допущают. Живо ружья покидали. На коленки. Пардон – говорит. Так, только пример один. Сказывали, самого Полиона то Платов два раза брал. Слова не знает. Возьмет возьмет: вот на те, в руках прикинется птицей, улетит, да и улетит. И убить тоже нет положенья.

– Эка врать здоров ты, Киселев, посмотрю я на тебя.

– Какое врать, правда истинная.

– А кабы на мой обычай, я бы его, изловимши, да в землю бы закопал. Да осиновым колом. А то что народу загубил.

– Все одно конец сделаем, не будет ходить, – зевая, сказал старый солдат.

Разговор замолк, солдаты стали укладываться.

– Вишь, звезды то, страсть, так и горят! Скажи, бабы холсты разложили, – сказал солдат, любуясь на Млечный Путь.

– Это, ребята, к урожайному году.

– Дровец то еще надо будет.

– Спину погреешь, а брюха замерзла. Вот чуда.

– О, господи!

– Что толкаешься то, – про тебя одного огонь, что ли? Вишь… развалился.

Из за устанавливающегося молчания послышался храп некоторых заснувших; остальные поворачивались и грелись, изредка переговариваясь. От дальнего, шагов за сто, костра послышался дружный, веселый хохот.

– Вишь, грохочат в пятой роте, – сказал один солдат. – И народу что – страсть!

Один солдат поднялся и пошел к пятой роте.

– То то смеху, – сказал он, возвращаясь. – Два хранцуза пристали. Один мерзлый вовсе, а другой такой куражный, бяда! Песни играет.

– О о? пойти посмотреть… – Несколько солдат направились к пятой роте.

Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инеем ветви деревьев.

В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев.

– Ребята, ведмедь, – сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса, в яркий свет костра, выступили две, держащиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры.

Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру. Один был повыше ростом, в офицерской шляпе, и казался совсем ослабевшим. Подойдя к костру, он хотел сесть, но упал на землю. Другой, маленький, коренастый, обвязанный платком по щекам солдат, был сильнее. Он поднял своего товарища и, указывая на свой рот, говорил что то. Солдаты окружили французов, подстелили больному шинель и обоим принесли каши и водки.

Ослабевший французский офицер был Рамбаль; повязанный платком был его денщик Морель.

Когда Морель выпил водки и доел котелок каши, он вдруг болезненно развеселился и начал не переставая говорить что то не понимавшим его солдатам. Рамбаль отказывался от еды и молча лежал на локте у костра, бессмысленными красными глазами глядя на русских солдат. Изредка он издавал протяжный стон и опять замолкал. Морель, показывая на плечи, внушал солдатам, что это был офицер и что его надо отогреть. Офицер русский, подошедший к костру, послал спросить у полковника, не возьмет ли он к себе отогреть французского офицера; и когда вернулись и сказали, что полковник велел привести офицера, Рамбалю передали, чтобы он шел. Он встал и хотел идти, но пошатнулся и упал бы, если бы подле стоящий солдат не поддержал его.

– Что? Не будешь? – насмешливо подмигнув, сказал один солдат, обращаясь к Рамбалю.

– Э, дурак! Что врешь нескладно! То то мужик, право, мужик, – послышались с разных сторон упреки пошутившему солдату. Рамбаля окружили, подняли двое на руки, перехватившись ими, и понесли в избу. Рамбаль обнял шеи солдат и, когда его понесли, жалобно заговорил:

– Oh, nies braves, oh, mes bons, mes bons amis! Voila des hommes! oh, mes braves, mes bons amis! [О молодцы! О мои добрые, добрые друзья! Вот люди! О мои добрые друзья!] – и, как ребенок, головой склонился на плечо одному солдату.

Между тем Морель сидел на лучшем месте, окруженный солдатами.

Морель, маленький коренастый француз, с воспаленными, слезившимися глазами, обвязанный по бабьи платком сверх фуражки, был одет в женскую шубенку. Он, видимо, захмелев, обнявши рукой солдата, сидевшего подле него, пел хриплым, перерывающимся голосом французскую песню. Солдаты держались за бока, глядя на него.

– Ну ка, ну ка, научи, как? Я живо перейму. Как?.. – говорил шутник песенник, которого обнимал Морель.

Vive Henri Quatre,

Vive ce roi vaillanti –

[Да здравствует Генрих Четвертый!

Да здравствует сей храбрый король!

и т. д. (французская песня) ]

пропел Морель, подмигивая глазом.

Сe diable a quatre…

– Виварика! Виф серувару! сидябляка… – повторил солдат, взмахнув рукой и действительно уловив напев.

– Вишь, ловко! Го го го го го!.. – поднялся с разных сторон грубый, радостный хохот. Морель, сморщившись, смеялся тоже.

– Ну, валяй еще, еще!

Qui eut le triple talent,

De boire, de battre,

Et d'etre un vert galant…

[Имевший тройной талант,

пить, драться

и быть любезником…]

– A ведь тоже складно. Ну, ну, Залетаев!..

– Кю… – с усилием выговорил Залетаев. – Кью ю ю… – вытянул он, старательно оттопырив губы, – летриптала, де бу де ба и детравагала, – пропел он.

– Ай, важно! Вот так хранцуз! ой… го го го го! – Что ж, еще есть хочешь?

– Дай ему каши то; ведь не скоро наестся с голоду то.

Опять ему дали каши; и Морель, посмеиваясь, принялся за третий котелок. Радостные улыбки стояли на всех лицах молодых солдат, смотревших на Мореля. Старые солдаты, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, лежали с другой стороны костра, но изредка, приподнимаясь на локте, с улыбкой взглядывали на Мореля.

– Тоже люди, – сказал один из них, уворачиваясь в шинель. – И полынь на своем кореню растет.

– Оо! Господи, господи! Как звездно, страсть! К морозу… – И все затихло.

Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем то радостном, но таинственном перешептывались между собой.

Х

Войска французские равномерно таяли в математически правильной прогрессии. И тот переход через Березину, про который так много было писано, была только одна из промежуточных ступеней уничтожения французской армии, а вовсе не решительный эпизод кампании. Ежели про Березину так много писали и пишут, то со стороны французов это произошло только потому, что на Березинском прорванном мосту бедствия, претерпеваемые французской армией прежде равномерно, здесь вдруг сгруппировались в один момент и в одно трагическое зрелище, которое у всех осталось в памяти. Со стороны же русских так много говорили и писали про Березину только потому, что вдали от театра войны, в Петербурге, был составлен план (Пфулем же) поимки в стратегическую западню Наполеона на реке Березине. Все уверились, что все будет на деле точно так, как в плане, и потому настаивали на том, что именно Березинская переправа погубила французов. В сущности же, результаты Березинской переправы были гораздо менее гибельны для французов потерей орудий и пленных, чем Красное, как то показывают цифры.