Осада Веракруса

| Осада Веракруса | |||

| Основной конфликт: Американо-мексиканская война | |||

Осадная батарея Скотта под Веракрусом | |||

| Дата |

9 — 29 марта 1847 года | ||

|---|---|---|---|

| Место | |||

| Итог |

Победа США | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

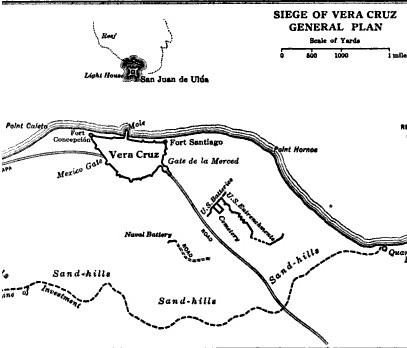

Осада Веракруса (Siege of Veracruz) — осада американской армией максиканской крепости и порта Веракрус во время американо-мексиканской войны. Она длилась с 9 по 29 марта 1847 года и началась с масштабной десантной операции американской армии. После 20 дней сопротивления мексиканская армия подписала капитуляцию, и американская армия начала марш на Мехико. Осада Веракруса была первым сражением кампании Уинфилда Скотта против Мехико и первым боевым действием в карьере будущего генерала Роберта Ли.

Содержание

Предыстория

После сражений при Монтеррей и Буэна-Виста основная часть армии Захарии Тейлора была передана под командование генерал-майора Уинфилда Скотта и стала готовиться к новой кампании[2]. По плану кампании, который разработал Скотт и другие официальные лица в Вашингтоне, предстояло высадить десант на побережье Мексики, захватить порт и крепость Веракрус, и начать наступление по суше на Мехико. Мексиканское командование знало об этих планах[3], но из-за неразберихи в правительстве подкрепления так и не успели отправить.

15 февраля 1847 года, когда подготовка к кампании была завершена, Скотт отбыл с базы на реке Бразос в Тампико, где 6 000 солдат были погружены на транспорты. Оттуда 20 февраля Скотт отправился к острову Лобос, куда прибыл 21 февраля. 22 февраля был торжественно отмечен день рождения Джорджа Вашингтона. Только 25 февраля удалось высадить солдат и матросов на остров. 3 марта армия и фот были окончательно готовы и 3 марта Скотт отправился к Веракрусу. Главнокомандующий находился на пароходе USS Massachusetts[en], который шёл в голове колонны[4].

5 марта флот прибыл к Веракрусу, порт которого был уже давно блокирован американским флотом. 7 марта Скотт месте со своим штабом встретил комоддора Дэвида Коннера[en], который уже давно изучал укрепления Веракруса и прилегающую местность. Коннор предложил провести совместную рекогносцировку и офицеры (в их числе капитан Роберт Ли и лейтенант Джордж Мид, Джозеф Джонстон и Пьер Борегар) взошли на борт парохода Petrita. Когда пароход проходил мимо замка Сан-Хуан-Д’Улуа, он оказался всего в паре километров от крепостных орудий и те открыли по пароходу огонь. Джордж Мид потом говорил, что Скотт пошёл на бессмысленный риск, приблизившись так близко к замку. Одно случайное попадание могло вывести пароход из строя, а ещё два удачных попадания сразу же положили бы конец всей экспедиции[4].

5 марта флот прибыл к Веракрусу, порт которого был уже давно блокирован американским флотом. 7 марта Скотт месте со своим штабом встретил комоддора Дэвида Коннера[en], который уже давно изучал укрепления Веракруса и прилегающую местность. Коннор предложил провести совместную рекогносцировку и офицеры (в их числе капитан Роберт Ли и лейтенант Джордж Мид, Джозеф Джонстон и Пьер Борегар) взошли на борт парохода Petrita. Когда пароход проходил мимо замка Сан-Хуан-Д’Улуа, он оказался всего в паре километров от крепостных орудий и те открыли по пароходу огонь. Джордж Мид потом говорил, что Скотт пошёл на бессмысленный риск, приблизившись так близко к замку. Одно случайное попадание могло вывести пароход из строя, а ещё два удачных попадания сразу же положили бы конец всей экспедиции[4].

Историк Джон Эйзенхауэр так же писал, что гибель парохода могла не только сорвать кампанию, но и повлиять на ход будущей Гражданской войны: на борту в тот момент находились многие будущие командиры Север и Юга[5].

В ходе рекогнасцировки Скотт пришёл к тому же мнению, что и Коннер ранее: десантирование лучше всего осуществить на пляже в 5 километрах южнее Веракруса, напротив острова Сакрифисиос. Остров при этом прикрывал бы корабли от опасного северного ветра. Скотт решил начать операцию уже 8 марта, но непогода заставила его отложить десантирование на утро 9 марта[5].

Укрепления Веракруса

Веракрус в то время считался самой мощной крепостью Нового Света. Бригадный генерал Хуан Эстебан Моралес командовал гарнизоном в 3 360 человек[i 1], которые размещались в трех фортах[7]:

Веракрус в то время считался самой мощной крепостью Нового Света. Бригадный генерал Хуан Эстебан Моралес командовал гарнизоном в 3 360 человек[i 1], которые размещались в трех фортах[7]:

- Форт Сантьяго — на южной стороне города.

- Форт Консепсьон — на северной стороне.

В этих двух фортах размещались около 3 000 человек и 89 орудий. Это были 2-й и 8-й пехотные полки, 3-й легкопехотный полк, часть 11-го полка, саперы и служащие флота. Кроме этого, существовал форт Сан-Хуан-Д’Улуа, расположенный в море на рифе Галлега. Генерал Хосе Дюран командовал здесь 1 030 солдатами и 135 орудиями[7]. Это были батальоны Пуэбла и Хамильтепек, роты батальонов Такспан, Тампико и Альвардо[i 2].

Десантирование

Ранним утром американский флот подошёл к острову Сакрифисио. На тот момент практически все регулярные войска находились в составе дивизии Уильяма Уорта[en], и поэтому именно эта дивизия должна была первой высаживаться на берег. За ней следовала дивизия Паттерсона и затем дивизия Твиггса.

Осада

Вечером 10 марта генерал Скотт сошёл на берег со своим штабом и разместился во временной штаб-квартире наскоро построенной из нескольких палаток. В тот же день он объехал вокруг Веракруса, изучив его укрепления. Крепость показалась ему очень серьёзной, особенно форт Улуа. В 1838 году он был взят французами и американский матрос Дэвид Фаррагут успел изучить его состояние. Форт показался ему слабым, поскольку был построен из мягкого ракушечника, но Скотт полагал, что с тех пр форт был усилен, перестроен, и количество его орудий было удвоено. В самом городе, по мнению Скотта, было около 5000 военных. Живой силы противника генерал не опасался, но сомневался, что сможет имеющимися средствами повредить городские стены[4].

После рекогносцировки Скотт собрал штабных офицеров и спросил. стоит ли брать город штурмом, или же надо начинать правильную осаду. Сам он высказался за осаду. Штаб поддержал этот план. 17 марта на берег были доставлены все необходимые инструменты и начались работы по возведению осадной батареи. Однако, Скотт решил, что армейских орудий будет недостаточно и приказал капитану Роберту Ли соорудить ещё одну батарею, где надлежало разместить 6 морских орудий. Ли начал строить батарею в 700 метрах от мексиканских укреплений, старательно маскируя все строительные работы. 22 марта начали перетаскивать морские орудия с моря до "морской батареи". Каждое орудие весило 2850 килограмм и его надо было перетащить по пескам на расстояние 5 километров. К каждому орудию была приставлена команда с того корабля, где оно было взято. Командой с корабля Mississippi командовал Сидни Смит Ли, брат Роберта Ли[4].

22 марта Скотт предложил Моралесу сдаться, но тот отказался. Тогда в 16:15 армейские батареи открыли огонь, к которому присоединился "Москитный флот" командора Джошуа Татналла (в 17:45). В дело были пущены так же ракеты Колгрива. Совместный огонь батареи и флота заставил мексиканцев оставить форт Сантьяго[8].

22 марта Скотт предложил Моралесу сдаться, но тот отказался. Тогда в 16:15 армейские батареи открыли огонь, к которому присоединился "Москитный флот" командора Джошуа Татналла (в 17:45). В дело были пущены так же ракеты Колгрива. Совместный огонь батареи и флота заставил мексиканцев оставить форт Сантьяго[8].

Армейские орудия обстреливали город около двух дней. Им удалось нанести городу некоторый урон, но они не повредили существенно городские стены. Только на рассвете 24 марта была готова "морская батарея" и в то же утро мексиканцы заметили её и начали обстрел. В 10:00 Роберт Ли приказал начать бомбардировку. Она длилась до 16:00, и за это время удалось сбить мексиканский флаг и дважды заставить замолчать тяжёлую батарею, известную как "Красный форт". "Морская батарея" прекратила огонь, когда полностью израсходовала боеприпасы, после чего команды вернулись на корабли, а им на смену пришли новые. Среди этой новой смены находился первый лейтенант Рафаэль Семмс[4].

До восхода 25 марта Ли привёл батарею в порядок и перестрелка возобновилась. Её предполагалось продолжить с утра 26 марта, но в то утро стало известно, что мексиканцы готовы капитулировать[4].

Капитуляция

Скотт начал разрабатывать планы штурма города, когда 25 марта мексиканцы попросили прекратить огонь, чтобы эвакуировать женщин и детей. Скотт сказал, что пойдёт на переговоры только тогда, когда город подпишет капитуляцию. Той же ночью Моралес созвал военный совет, который высказался за капитуляцию. Не желая принимать ответственность за таковую, Моралес покинул пот главнокомандующего, передав его генералу Хосе Хуану Ландеро[9].

26 марта в 08:00 было объявлено перемирие и начались переговоры о капитуляции, которые завершились 27 марта[9]. По условиям капитуляции мексиканцы должны выйти из города, сложить оружие и пройти процедуру условного освобождения. Город и его оружие переходил в руки США. Замок Улуа, его гарнизон и орудия так же подлежали капитуляции — что весьма обрадовало американскую сторону, которая не была уверена в удачном исходе осады замка ввиду нехватки необходимого для этого количества орудий[4].

29 марта мексиканское командование сдало укрепления Веракруса и форта Улуа. В тот же день американский флаг был поднят над фортом Улуа[10].

Напишите отзыв о статье "Осада Веракруса"

Примечания

- Комментарии

- Ссылки на источники

- ↑ 1 2 3 4 Bauer, 1974, p. 244.

- ↑ Bauer, 1974, p. 237.

- ↑ Bauer, 1974, p. 204.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Дуглас Фриман. [penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/People/Robert_E_Lee/FREREL/1/14*.html First Experiences Under Fire] (англ.). penelope.uchicago.edu. Проверено 13 октября 2016.

- ↑ 1 2 Eisenhower, 1989, p. 259.

- ↑ 1 2 The Encyclopedia, 2013, p. 704.

- ↑ 1 2 Bauer, 1974, p. 245.

- ↑ Bauer, 1974, p. 249 - 250.

- ↑ 1 2 Bauer, 1974, p. 251.

- ↑ Bauer, 1974, p. 252 - 253.

Литература

- Bauer, K. J. The Mexican War, 1846–1848. — New York: Macmillan, 1974. — ISBN 0803261071.

- Eisenhower, J. So Far from God: The U.S. War with Mexico, 1846-1848. — University of Oklahoma Press, 1989. — 436 p. — ISBN 0806132795.

- The Encyclopedia of the Mexican-American War, Vol. I. — ABC-CLIO, 2013. — 1084 p. — ISBN 1851098534.

Ссылки

- [penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/People/Robert_E_Lee/FREREL/1/14*.html First Experiences Under Fire (VERA CRUZ)] — Douglas Southall Freeman R. E. Lee: A Biography, Vol. I, Ch. XIV

- [www.dmwv.org/mexwar/documents/veracru2.htm Официальный рапорт Уинфилда Скотта]

- [www.dmwv.org/honoring/veracruz.htm U.S. Casualties of the Siege of Vera Cruz]

Отрывок, характеризующий Осада Веракруса

– Друг мой, маменька, – повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как нибудь снять с нее на себя излишек давившего ее горя.И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия.

Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день, следующая ночь. Она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню. На третью ночь графиня затихла на несколько минут, и Наташа закрыла глаза, облокотив голову на ручку кресла. Кровать скрипнула. Наташа открыла глаза. Графиня сидела на кровати и тихо говорила.

– Как я рада, что ты приехал. Ты устал, хочешь чаю? – Наташа подошла к ней. – Ты похорошел и возмужал, – продолжала графиня, взяв дочь за руку.

– Маменька, что вы говорите!..

– Наташа, его нет, нет больше! – И, обняв дочь, в первый раз графиня начала плакать.

Княжна Марья отложила свой отъезд. Соня, граф старались заменить Наташу, но не могли. Они видели, что она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния. Три недели Наташа безвыходно жила при матери, спала на кресле в ее комнате, поила, кормила ее и не переставая говорила с ней, – говорила, потому что один нежный, ласкающий голос ее успокоивал графиню.

Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней женщиной, она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающею участия в жизни – старухой. Но та же рана, которая наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни.

Душевная рана, происходящая от разрыва духовного тела, точно так же, как и рана физическая, как ни странно это кажется, после того как глубокая рана зажила и кажется сошедшейся своими краями, рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающею силой жизни.

Так же зажила рана Наташи. Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни – любовь – еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь.

Последние дни князя Андрея связали Наташу с княжной Марьей. Новое несчастье еще более сблизило их. Княжна Марья отложила свой отъезд и последние три недели, как за больным ребенком, ухаживала за Наташей. Последние недели, проведенные Наташей в комнате матери, надорвали ее физические силы.

Однажды княжна Марья, в середине дня, заметив, что Наташа дрожит в лихорадочном ознобе, увела ее к себе и уложила на своей постели. Наташа легла, но когда княжна Марья, опустив сторы, хотела выйти, Наташа подозвала ее к себе.

– Мне не хочется спать. Мари, посиди со мной.

– Ты устала – постарайся заснуть.

– Нет, нет. Зачем ты увела меня? Она спросит.

– Ей гораздо лучше. Она нынче так хорошо говорила, – сказала княжна Марья.

Наташа лежала в постели и в полутьме комнаты рассматривала лицо княжны Марьи.

«Похожа она на него? – думала Наташа. – Да, похожа и не похожа. Но она особенная, чужая, совсем новая, неизвестная. И она любит меня. Что у ней на душе? Все доброе. Но как? Как она думает? Как она на меня смотрит? Да, она прекрасная».

– Маша, – сказала она, робко притянув к себе ее руку. – Маша, ты не думай, что я дурная. Нет? Маша, голубушка. Как я тебя люблю. Будем совсем, совсем друзьями.

И Наташа, обнимая, стала целовать руки и лицо княжны Марьи. Княжна Марья стыдилась и радовалась этому выражению чувств Наташи.

С этого дня между княжной Марьей и Наташей установилась та страстная и нежная дружба, которая бывает только между женщинами. Они беспрестанно целовались, говорили друг другу нежные слова и большую часть времени проводили вместе. Если одна выходила, то другаябыла беспокойна и спешила присоединиться к ней. Они вдвоем чувствовали большее согласие между собой, чем порознь, каждая сама с собою. Между ними установилось чувство сильнейшее, чем дружба: это было исключительное чувство возможности жизни только в присутствии друг друга.

Иногда они молчали целые часы; иногда, уже лежа в постелях, они начинали говорить и говорили до утра. Они говорили большей частию о дальнем прошедшем. Княжна Марья рассказывала про свое детство, про свою мать, про своего отца, про свои мечтания; и Наташа, прежде с спокойным непониманием отворачивавшаяся от этой жизни, преданности, покорности, от поэзии христианского самоотвержения, теперь, чувствуя себя связанной любовью с княжной Марьей, полюбила и прошедшее княжны Марьи и поняла непонятную ей прежде сторону жизни. Она не думала прилагать к своей жизни покорность и самоотвержение, потому что она привыкла искать других радостей, но она поняла и полюбила в другой эту прежде непонятную ей добродетель. Для княжны Марьи, слушавшей рассказы о детстве и первой молодости Наташи, тоже открывалась прежде непонятная сторона жизни, вера в жизнь, в наслаждения жизни.

Они всё точно так же никогда не говорили про него с тем, чтобы не нарушать словами, как им казалось, той высоты чувства, которая была в них, а это умолчание о нем делало то, что понемногу, не веря этому, они забывали его.

Наташа похудела, побледнела и физически так стала слаба, что все постоянно говорили о ее здоровье, и ей это приятно было. Но иногда на нее неожиданно находил не только страх смерти, но страх болезни, слабости, потери красоты, и невольно она иногда внимательно разглядывала свою голую руку, удивляясь на ее худобу, или заглядывалась по утрам в зеркало на свое вытянувшееся, жалкое, как ей казалось, лицо. Ей казалось, что это так должно быть, и вместе с тем становилось страшно и грустно.

Один раз она скоро взошла наверх и тяжело запыхалась. Тотчас же невольно она придумала себе дело внизу и оттуда вбежала опять наверх, пробуя силы и наблюдая за собой.

Другой раз она позвала Дуняшу, и голос ее задребезжал. Она еще раз кликнула ее, несмотря на то, что она слышала ее шаги, – кликнула тем грудным голосом, которым она певала, и прислушалась к нему.

Она не знала этого, не поверила бы, но под казавшимся ей непроницаемым слоем ила, застлавшим ее душу, уже пробивались тонкие, нежные молодые иглы травы, которые должны были укорениться и так застлать своими жизненными побегами задавившее ее горе, что его скоро будет не видно и не заметно. Рана заживала изнутри. В конце января княжна Марья уехала в Москву, и граф настоял на том, чтобы Наташа ехала с нею, с тем чтобы посоветоваться с докторами.

После столкновения при Вязьме, где Кутузов не мог удержать свои войска от желания опрокинуть, отрезать и т. д., дальнейшее движение бежавших французов и за ними бежавших русских, до Красного, происходило без сражений. Бегство было так быстро, что бежавшая за французами русская армия не могла поспевать за ними, что лошади в кавалерии и артиллерии становились и что сведения о движении французов были всегда неверны.

Люди русского войска были так измучены этим непрерывным движением по сорок верст в сутки, что не могли двигаться быстрее.

Чтобы понять степень истощения русской армии, надо только ясно понять значение того факта, что, потеряв ранеными и убитыми во все время движения от Тарутина не более пяти тысяч человек, не потеряв сотни людей пленными, армия русская, вышедшая из Тарутина в числе ста тысяч, пришла к Красному в числе пятидесяти тысяч.

Быстрое движение русских за французами действовало на русскую армию точно так же разрушительно, как и бегство французов. Разница была только в том, что русская армия двигалась произвольно, без угрозы погибели, которая висела над французской армией, и в том, что отсталые больные у французов оставались в руках врага, отсталые русские оставались у себя дома. Главная причина уменьшения армии Наполеона была быстрота движения, и несомненным доказательством тому служит соответственное уменьшение русских войск.

Вся деятельность Кутузова, как это было под Тарутиным и под Вязьмой, была направлена только к тому, чтобы, – насколько то было в его власти, – не останавливать этого гибельного для французов движения (как хотели в Петербурге и в армии русские генералы), а содействовать ему и облегчить движение своих войск.

Но, кроме того, со времени выказавшихся в войсках утомления и огромной убыли, происходивших от быстроты движения, еще другая причина представлялась Кутузову для замедления движения войск и для выжидания. Цель русских войск была – следование за французами. Путь французов был неизвестен, и потому, чем ближе следовали наши войска по пятам французов, тем больше они проходили расстояния. Только следуя в некотором расстоянии, можно было по кратчайшему пути перерезывать зигзаги, которые делали французы. Все искусные маневры, которые предлагали генералы, выражались в передвижениях войск, в увеличении переходов, а единственно разумная цель состояла в том, чтобы уменьшить эти переходы. И к этой цели во всю кампанию, от Москвы до Вильны, была направлена деятельность Кутузова – не случайно, не временно, но так последовательно, что он ни разу не изменил ей.

Кутузов знал не умом или наукой, а всем русским существом своим знал и чувствовал то, что чувствовал каждый русский солдат, что французы побеждены, что враги бегут и надо выпроводить их; но вместе с тем он чувствовал, заодно с солдатами, всю тяжесть этого, неслыханного по быстроте и времени года, похода.

Но генералам, в особенности не русским, желавшим отличиться, удивить кого то, забрать в плен для чего то какого нибудь герцога или короля, – генералам этим казалось теперь, когда всякое сражение было и гадко и бессмысленно, им казалось, что теперь то самое время давать сражения и побеждать кого то. Кутузов только пожимал плечами, когда ему один за другим представляли проекты маневров с теми дурно обутыми, без полушубков, полуголодными солдатами, которые в один месяц, без сражений, растаяли до половины и с которыми, при наилучших условиях продолжающегося бегства, надо было пройти до границы пространство больше того, которое было пройдено.