Mit brennender Sorge

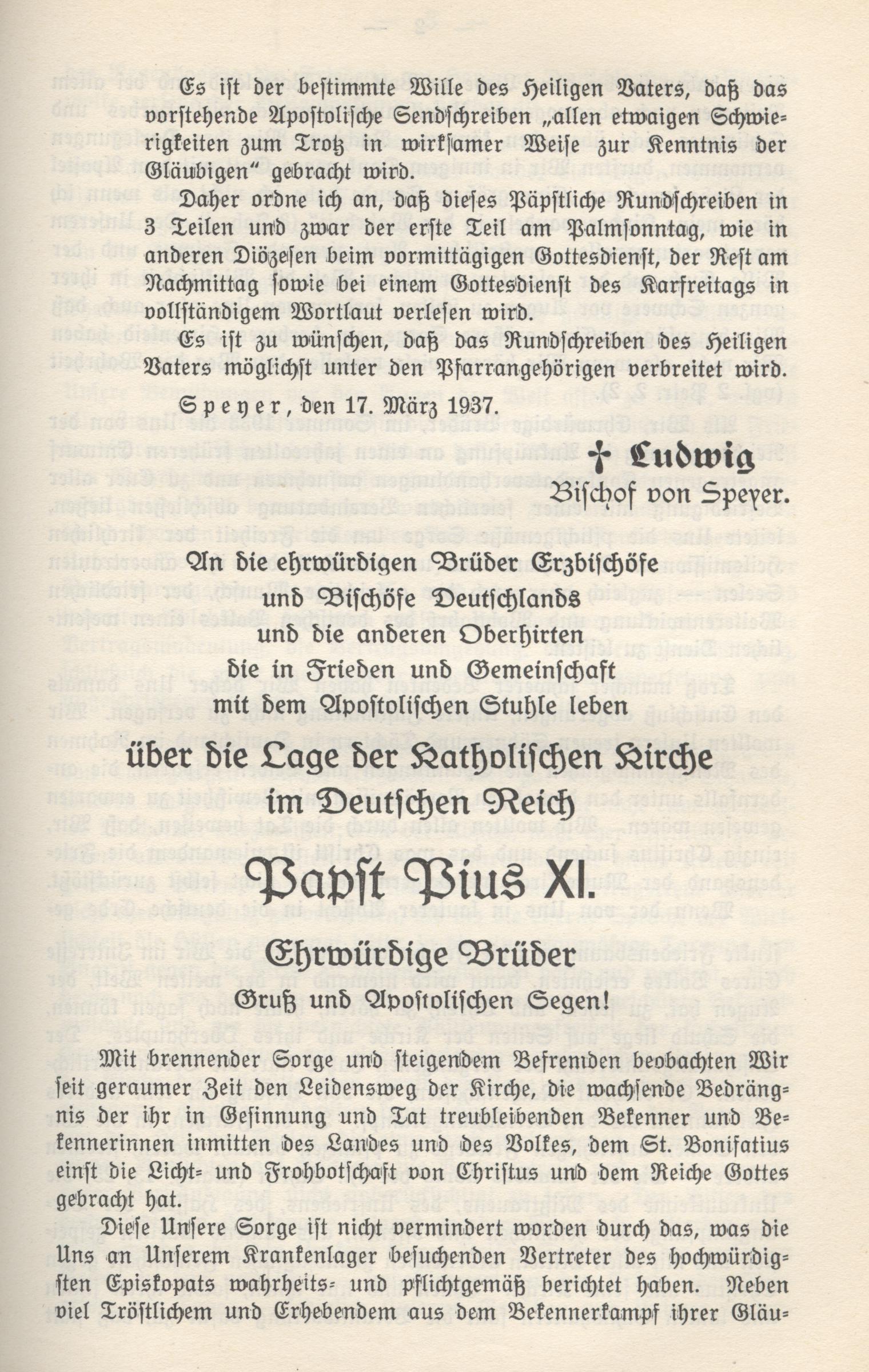

Mit brennender Sorge (в переводе с немецкого — «С огромной обеспокоенностью») — энциклика папы Пия XI, опубликованная 10 марта 1937 года (датирована Страстным Воскресеньем 14 марта)[1]. В энциклике упоминаются нарушения соглашения с Церковью, и она содержит критику расизма и других аспектов нацистской идеологии.

Mit brennender Sorge (в переводе с немецкого — «С огромной обеспокоенностью») — энциклика папы Пия XI, опубликованная 10 марта 1937 года (датирована Страстным Воскресеньем 14 марта)[1]. В энциклике упоминаются нарушения соглашения с Церковью, и она содержит критику расизма и других аспектов нацистской идеологии.

Содержание

История и последствия

Проект энциклики подготовил кардинал Михаэль фон Фаульхабер, предисловие к ней написал кардинал Пачелли (ставший в дальнейшем Папой Пием XII). В предисловии рассматриваются исторические моменты конкордата Римско-Католической Церкви и Третьего рейха. В тексте осуждаются языческие корни идеологии национал-социализма, мифы о расе и крови и ошибочность нацистских представлений о Боге. Документ предупреждал католиков о том, что завоевывавшая все большую популярность нацистская идеология, которая ставила одну из рас над другими, несовместима с католицизмом[2][3]. По словам Мартина Ронхаймера, Пачелли добавил к проекту, написанному в осторожном стиле, следующий абзац:

Проект энциклики подготовил кардинал Михаэль фон Фаульхабер, предисловие к ней написал кардинал Пачелли (ставший в дальнейшем Папой Пием XII). В предисловии рассматриваются исторические моменты конкордата Римско-Католической Церкви и Третьего рейха. В тексте осуждаются языческие корни идеологии национал-социализма, мифы о расе и крови и ошибочность нацистских представлений о Боге. Документ предупреждал католиков о том, что завоевывавшая все большую популярность нацистская идеология, которая ставила одну из рас над другими, несовместима с католицизмом[2][3]. По словам Мартина Ронхаймера, Пачелли добавил к проекту, написанному в осторожном стиле, следующий абзац:

Если кто-то выделяет расу, этнос, государство или его специфическую форму либо иную фундаментальную ценность человеческого общества — сколь бы необходимыми и уважаемыми ни были их функции — над уровнем их обычной ценности и делает их объектом поклонения, то он искажает и извращает мир, замышленный и сотворённый Богом.[4]

Карло Фалькони настаивает на том, что окончательный текст энциклики был «не столько усилением формулировок, предложенных Фаульхабером, сколько точный и даже дословный их перевод»[3]. Согласно Фрэнку Дж. Коппе, кардинал Пачелли подготовил проект, который Папе показался слабым и недостаточно сфокусированным на сути, и он заменил его анализом с большей долей критики.[5] В своё время Папа заявил о том, что авторство энциклики принадлежит кардиналу Пачелли.[6] Сам Пачелли считал текст энциклики «компромиссом» между дипломатическими соображениями и мнением Святого Престола о том, что он не может молчать о своих «страхах и опасениях».[5] Мартин Ронхаймер пишет, что Mit brennender Sorge полагает расу «фундаментальной ценностью человеческого общества», «необходимой и уважаемой», но возражает против «возвышения расы, этноса, государства или его специфической формы» «над уровнем их обычной ценности» «и делает их объектом поклонения».[7] В связи с этим Фаульхабер предложил во внутрицерковном меморандуме, чтобы епископы оповестили власти о том, что «Церковь, следуя своим правилам заключения браков, которые остаются в силе, делает важный вклад в правительственную политику поддержания чистоты расы; тем самым способствуя осуществлению демографической политики режима».[8]

Энциклика была написана на немецком языке, тогда как обычно официальные документы Римско-Католической Церкви составляются на латыни. Она была зачитана во всех католических приходах Германии. О выходе энциклики не было предварительного уведомления, и её распространение держалось в секрете, чтобы обеспечить беспрепятственное её зачитывание во всех католических храмах Германии. Видмар пишет, что за этим последовали преследования против Церкви в Германии, включая «инсценированные процессы над монахами по обвинению в однополом блуде, с максимальной публичностью».[9] Вольфганг Бенц и Томас Данлоп, напротив, утверждают, что «монастырские процессы» имели место в 1935-37 гг.[10] Фрэнк Дж. Коппа утверждает, что нацистские власти усмотрели в папской энциклике «призыв к борьбе против Рейха», и что Гитлер был в ярости и «обещал отомстить Церкви»[5]. По словам католических исследователей Элера и Моралля, первоначально нацисты намеревались отреагировать на папское вмешательство разрывом конкордата («но после раздумий правительство не стало делать этого»), а в дальнейшем в ходе войны отношения двух сторон стабилизировались. Отчасти, это было связано с тем, что после аншлюса Австрии численность католического населения Рейха уравнялась с численностью протестантского. После войны конкордат сохранился и статус церкви был восстановлен до статуса, действовавшего до прихода нацистов к власти).[1]

Оценки

Исследователи расходятся в оценках степени оппозиционности энциклики нацистскому режиму. В ней содержится упоминание «безумного и наглого пророка», и по мнению исследователей Бокенкоттера и Видмара оно относится к Гитлеру, и как было написано этими авторами, опиравшимися на изданный в 1967 г. труд Фалькони, «энциклика стала первым крупным официальным документом, авторы которого осмелились критиковать нацизм и осуждать его».[11][12][13][14] Фалькони также утверждает, что предложение Гитлеру «оливковой ветви мира» в обмен на восстановление «спокойного процветания» лишило документ его «образцовой и благородной непримиримости»[15]. Католический исследователь холокоста Михаэль Файер полагает, что энциклика «осудила расизм (но не Гитлера и национал-социализм, как считают многие)».[16] Другие католические исследователи рассматривают энциклику как документ, которому «недостает боевитости», поскольку немецкий епископат надеялся установить некий modus vivendi с нацистами. В результате энциклика вышла «недостаточно полемичной», а «дипломатически умеренной», в отличие от посвященной итальянскому фашизму энциклики Non Abbiamo Bisogno.[1]

Напишите отзыв о статье "Mit brennender Sorge"

Ссылки

- [www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge_ge.html Текст энциклики на немецком языке]

Примечания

- ↑ 1 2 3 «Church and state through the centuries» (Церковь и государство на протяжении веков), Sidney Z. Ehler & John B Morrall, p. 518—519, org pub 1954, reissued 1988, Biblo & Tannen, 1988, ISBN 0-8196-0189-6

- ↑ Vidmar, pp. 327-33l

- ↑ 1 2 Falconi 1967, p. 229

- ↑ «The Holocaust: What Was Not Said» (Что не было сказано о холокосте), First Thing Magazine, November 2003, retrieved 30 June 2009 [www.firstthings.com/article/2007/01/the-holocaust-what-was-not-said-10]

- ↑ 1 2 3 «The papacy, the Jews, and the Holocaust» (Папство, евреи и холокост), Frank J. Coppa, p. 162—163, CUA Press, 2006, ISBN 0-8132-1449-1

- ↑ Pham, «Heirs of the Fisherman: Behind the Scenes of Papal Death and Succession» (Потомки рыбака: за кулисами смерти пап и престолонаследия) (2005), стр. 45: «Когда Пию XI возносили хвалу за публикацию в 1937 г. энциклики с осуждением нацизма, Mit Brennender Sorge, он указывал на своего государственного секретаря и говорил, что в этом его заслуга»

- ↑ В оригинальном проекте Фаульхабера говорилось: «Опасайтесь того, чтобы обожествлять расу, или государство, или ценности общества, которые могут претендовать на почетное место в мировом порядке вещей.»

- ↑ «The Holocaust: What Was Not Said» (Что не было сказано о холокосте), First Thing Magazine, November 2003, [www.firstthings.com/article/2007/01/the-holocaust-what-was-not-said-10] (проверено 30 June 2009)

- ↑ Vidmar, p. 254.

- ↑ «A concise history of the Third Reich» (Краткая история Третьего рейха), Wolfgang Benz, Thomas Dunlap", p. 125—126, University of California Press, 2006, ISBN 0-520-23489-8

- ↑ Bokenkotter, стр. 389—392: «Когда Гитлер стал все более враждебно относиться к Церкви, Пий достойно принял вызов, чем вызвал восхищение всего мира. Его энциклика Mit Brennender Sorge была первым „официальным публичным документом, осуждавшим нацизм“ и „одним из самых крупных осуждающих документов в истории Ватикана“. Будучи тайно ввезенной в Германию, она была зачитана с кафедр католических храмов в Вербное воскресенье в марте 1937 года. Она разоблачала заблуждения и ложь нацистского мифа крови и почвы; она отвергала его нео-язычество, его войну не на жизнь, а на смерть с Церковью и даже называла самого фюрера „сумасшедшим пророком, охваченным омерзительной гордыней“. Нацисты пришли в ярость и в порядке возмездия закрыли все типографии, где печатался текст энциклики и приняли ряд ограничительных мер против Церкви, включая целый ряд процессов по обвинению католических священников в аморальном поведении»

- ↑ Rhodes, стр. 205, «Mit brennender Sorge не кривила душой. Хотя её начало имело смягченные формулировки с учетом множественности целей Церкви, она стала одним из самых резких осуждений политического режима суверенного государства из числа когда-либо высказанных Ватиканом. Её энергичный стиль существенно отличался от обычного стиля энциклик. Подробном анализу подвергся вопрос воспитания, и большой её раздел был посвящён опровержению нацистской теории „Крови и почвы“ и приравниванию веры в Германию вере в Бога. Там были недвусмысленные ссылки на „Миф ХХ века“ Розенберга и нео-языческий характер этого труда. Осуждалось давление, оказываемое нацистами на католических руководителей с требованием отказа от убеждений, как „низкое, незаконное и антигуманное“. В документе говорилось о духовном гнете в Германии, подобного которому никогда ранее не было в её истории и об открытой борьбе против религиозных школ и отрицании права на выбор тех, кто хотел получить католическое образование. В энциклике говорилось об открытом и скрытом давлении, он нарушении экономических, профессиональных и гражданских прав католиков, особенно на государственной службе, вследствие их верности собственному вероисповеданию. „Голгофа Церкви“, „Война на уничтожение Католической Церкви“, „Культ идолов“ — все это формулировки из энциклики. Обвинения произносились с кафедр перед сочувствующей аудиторией. Досталось и самому Гитлеру, за его „самообожествление“, „попытки заменить собой Христа“, его называли „ сумасшедшим пророком, охваченным омерзительной гордыней (widerliche Hochmut)“. Степень ярости нацистов продемонстрировали немедленные меры против распространения документа. Ни одна фраза из энциклики не была опубликована в газетах, на следующий день гестапо нанесло визит в канцелярии диоцезов и конфисковало все попавшие в их руки экземпляры. Журналы католических диоцезов были запрещены, лимит бумаги на церковные нужды резко ограничен. Кроме того, были приняты иные меры, такие как снижение размеров пособий нуждающимся священникам и студентам, изучавшим теологию, размер которых был оговорен в договоре конкордата. И все эти бесполезные репрессивные меры не смогли причинить Церкви значительного ущерба…»

- ↑ Falconi, стр. 230: «Письмо Понтифика до сих пор является первым значительным публичным документом, осуждающим нацизм, и мужество Папы поразило мир.»

- ↑ Vidmar, стр. 327 «Значительнейшим поступком Пия XI было составление энциклики Mit Brennender Sorge в 1936 году и тайное её распространение с использованием целой армии мотоциклистов для того, чтобы она была зачитана с кафедр в Вербное воскресенье раньше, чем в руки нацистов попадёт хоть один экземпляр. Она была написана не на обычной для таких документов латыни, а на немецком языке и разоблачала представления о честности нацистов. Она осуждала преследования Церкви, нео-язычество нацистской идеологии — особенно в части расовых теорий — и самого Гитлера, называя его сумасшедшим пророком, одержимым омерзительной гордыней».

- ↑ Falconi 1967 p. 230

- ↑ Phayer 2000, p. 2

Отрывок, характеризующий Mit brennender Sorge

Наташа сидела вытянувшись, испытующе и прямо глядя то на отца, то на Пьера.Пьер чувствовал на себе ее взгляд и старался не оглядываться. Графиня неодобрительно и сердито покачивала головой против каждого торжественного выражения манифеста. Она во всех этих словах видела только то, что опасности, угрожающие ее сыну, еще не скоро прекратятся. Шиншин, сложив рот в насмешливую улыбку, очевидно приготовился насмехаться над тем, что первое представится для насмешки: над чтением Сони, над тем, что скажет граф, даже над самым воззванием, ежели не представится лучше предлога.

Прочтя об опасностях, угрожающих России, о надеждах, возлагаемых государем на Москву, и в особенности на знаменитое дворянство, Соня с дрожанием голоса, происходившим преимущественно от внимания, с которым ее слушали, прочла последние слова: «Мы не умедлим сами стать посреди народа своего в сей столице и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного, везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России!»

– Вот это так! – вскрикнул граф, открывая мокрые глаза и несколько раз прерываясь от сопенья, как будто к носу ему подносили склянку с крепкой уксусной солью. – Только скажи государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем.

Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила с своего места и подбежала к отцу.

– Что за прелесть, этот папа! – проговорила она, целуя его, и она опять взглянула на Пьера с тем бессознательным кокетством, которое вернулось к ней вместе с ее оживлением.

– Вот так патриотка! – сказал Шиншин.

– Совсем не патриотка, а просто… – обиженно отвечала Наташа. – Вам все смешно, а это совсем не шутка…

– Какие шутки! – повторил граф. – Только скажи он слово, мы все пойдем… Мы не немцы какие нибудь…

– А заметили вы, – сказал Пьер, – что сказало: «для совещания».

– Ну уж там для чего бы ни было…

В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу и, весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом, сказал:

– Ну теперь, папенька, я решительно скажу – и маменька тоже, как хотите, – я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу… вот и всё…

Графиня с ужасом подняла глаза к небу, всплеснула руками и сердито обратилась к мужу.

– Вот и договорился! – сказала она.

Но граф в ту же минуту оправился от волнения.

– Ну, ну, – сказал он. – Вот воин еще! Глупости то оставь: учиться надо.

– Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет, а главное, все равно я не могу ничему учиться теперь, когда… – Петя остановился, покраснел до поту и проговорил таки: – когда отечество в опасности.

– Полно, полно, глупости…

– Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем.

– Петя, я тебе говорю, замолчи, – крикнул граф, оглядываясь на жену, которая, побледнев, смотрела остановившимися глазами на меньшого сына.

– А я вам говорю. Вот и Петр Кириллович скажет…

– Я тебе говорю – вздор, еще молоко не обсохло, а в военную службу хочет! Ну, ну, я тебе говорю, – и граф, взяв с собой бумаги, вероятно, чтобы еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из комнаты.

– Петр Кириллович, что ж, пойдем покурить…

Пьер находился в смущении и нерешительности. Непривычно блестящие и оживленные глаза Наташи беспрестанно, больше чем ласково обращавшиеся на него, привели его в это состояние.

– Нет, я, кажется, домой поеду…

– Как домой, да вы вечер у нас хотели… И то редко стали бывать. А эта моя… – сказал добродушно граф, указывая на Наташу, – только при вас и весела…

– Да, я забыл… Мне непременно надо домой… Дела… – поспешно сказал Пьер.

– Ну так до свидания, – сказал граф, совсем уходя из комнаты.

– Отчего вы уезжаете? Отчего вы расстроены? Отчего?.. – спросила Пьера Наташа, вызывающе глядя ему в глаза.

«Оттого, что я тебя люблю! – хотел он сказать, но он не сказал этого, до слез покраснел и опустил глаза.

– Оттого, что мне лучше реже бывать у вас… Оттого… нет, просто у меня дела.

– Отчего? нет, скажите, – решительно начала было Наташа и вдруг замолчала. Они оба испуганно и смущенно смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог: улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел.

Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых.

Петя, после полученного им решительного отказа, ушел в свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал. Все сделали, как будто ничего не заметили, когда он к чаю пришел молчаливый и мрачный, с заплаканными глазами.

На другой день приехал государь. Несколько человек дворовых Ростовых отпросились пойти поглядеть царя. В это утро Петя долго одевался, причесывался и устроивал воротнички так, как у больших. Он хмурился перед зеркалом, делал жесты, пожимал плечами и, наконец, никому не сказавши, надел фуражку и вышел из дома с заднего крыльца, стараясь не быть замеченным. Петя решился идти прямо к тому месту, где был государь, и прямо объяснить какому нибудь камергеру (Пете казалось, что государя всегда окружают камергеры), что он, граф Ростов, несмотря на свою молодость, желает служить отечеству, что молодость не может быть препятствием для преданности и что он готов… Петя, в то время как он собирался, приготовил много прекрасных слов, которые он скажет камергеру.

Петя рассчитывал на успех своего представления государю именно потому, что он ребенок (Петя думал даже, как все удивятся его молодости), а вместе с тем в устройстве своих воротничков, в прическе и в степенной медлительной походке он хотел представить из себя старого человека. Но чем дальше он шел, чем больше он развлекался все прибывающим и прибывающим у Кремля народом, тем больше он забывал соблюдение степенности и медлительности, свойственных взрослым людям. Подходя к Кремлю, он уже стал заботиться о том, чтобы его не затолкали, и решительно, с угрожающим видом выставил по бокам локти. Но в Троицких воротах, несмотря на всю его решительность, люди, которые, вероятно, не знали, с какой патриотической целью он шел в Кремль, так прижали его к стене, что он должен был покориться и остановиться, пока в ворота с гудящим под сводами звуком проезжали экипажи. Около Пети стояла баба с лакеем, два купца и отставной солдат. Постояв несколько времени в воротах, Петя, не дождавшись того, чтобы все экипажи проехали, прежде других хотел тронуться дальше и начал решительно работать локтями; но баба, стоявшая против него, на которую он первую направил свои локти, сердито крикнула на него:

– Что, барчук, толкаешься, видишь – все стоят. Что ж лезть то!

– Так и все полезут, – сказал лакей и, тоже начав работать локтями, затискал Петю в вонючий угол ворот.

Петя отер руками пот, покрывавший его лицо, и поправил размочившиеся от пота воротнички, которые он так хорошо, как у больших, устроил дома.

Петя чувствовал, что он имеет непрезентабельный вид, и боялся, что ежели таким он представится камергерам, то его не допустят до государя. Но оправиться и перейти в другое место не было никакой возможности от тесноты. Один из проезжавших генералов был знакомый Ростовых. Петя хотел просить его помощи, но счел, что это было бы противно мужеству. Когда все экипажи проехали, толпа хлынула и вынесла и Петю на площадь, которая была вся занята народом. Не только по площади, но на откосах, на крышах, везде был народ. Только что Петя очутился на площади, он явственно услыхал наполнявшие весь Кремль звуки колоколов и радостного народного говора.

Одно время на площади было просторнее, но вдруг все головы открылись, все бросилось еще куда то вперед. Петю сдавили так, что он не мог дышать, и все закричало: «Ура! урра! ура!Петя поднимался на цыпочки, толкался, щипался, но ничего не мог видеть, кроме народа вокруг себя.

На всех лицах было одно общее выражение умиления и восторга. Одна купчиха, стоявшая подле Пети, рыдала, и слезы текли у нее из глаз.

– Отец, ангел, батюшка! – приговаривала она, отирая пальцем слезы.

– Ура! – кричали со всех сторон. С минуту толпа простояла на одном месте; но потом опять бросилась вперед.

Петя, сам себя не помня, стиснув зубы и зверски выкатив глаза, бросился вперед, работая локтями и крича «ура!», как будто он готов был и себя и всех убить в эту минуту, но с боков его лезли точно такие же зверские лица с такими же криками «ура!».

«Так вот что такое государь! – думал Петя. – Нет, нельзя мне самому подать ему прошение, это слишком смело!Несмотря на то, он все так же отчаянно пробивался вперед, и из за спин передних ему мелькнуло пустое пространство с устланным красным сукном ходом; но в это время толпа заколебалась назад (спереди полицейские отталкивали надвинувшихся слишком близко к шествию; государь проходил из дворца в Успенский собор), и Петя неожиданно получил в бок такой удар по ребрам и так был придавлен, что вдруг в глазах его все помутилось и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, какое то духовное лицо, с пучком седевших волос назади, в потертой синей рясе, вероятно, дьячок, одной рукой держал его под мышку, другой охранял от напиравшей толпы.

– Барчонка задавили! – говорил дьячок. – Что ж так!.. легче… задавили, задавили!

Государь прошел в Успенский собор. Толпа опять разровнялась, и дьячок вывел Петю, бледного и не дышащего, к царь пушке. Несколько лиц пожалели Петю, и вдруг вся толпа обратилась к нему, и уже вокруг него произошла давка. Те, которые стояли ближе, услуживали ему, расстегивали его сюртучок, усаживали на возвышение пушки и укоряли кого то, – тех, кто раздавил его.

– Этак до смерти раздавить можно. Что же это! Душегубство делать! Вишь, сердечный, как скатерть белый стал, – говорили голоса.

Петя скоро опомнился, краска вернулась ему в лицо, боль прошла, и за эту временную неприятность он получил место на пушке, с которой он надеялся увидать долженствующего пройти назад государя. Петя уже не думал теперь о подаче прошения. Уже только ему бы увидать его – и то он бы считал себя счастливым!