Карета

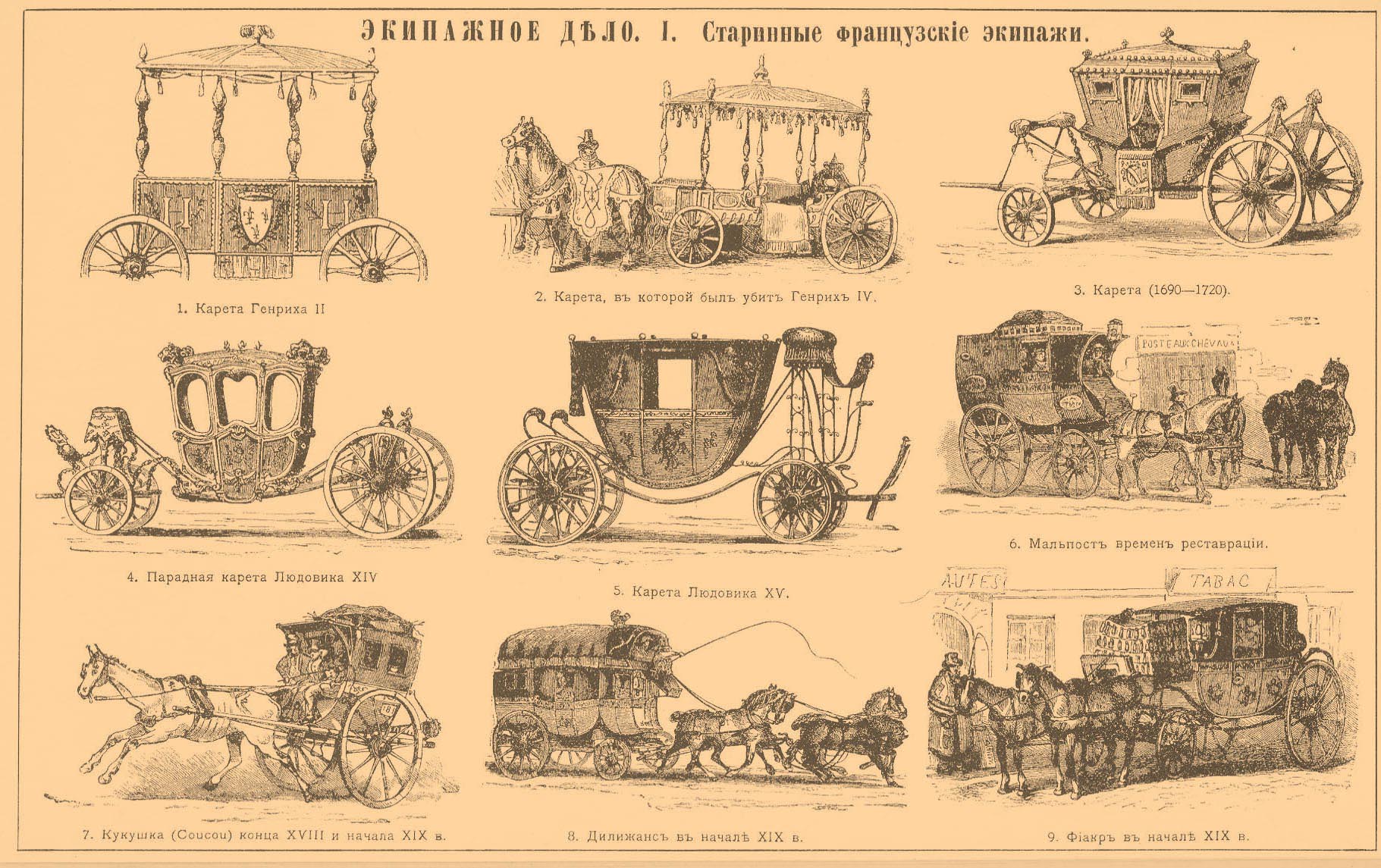

Каре́та (от итал. carreta < от лат. carrus — повозка), или конный экипаж — закрытая пассажирская повозка с рессорами. Первоначально кузов кареты подвешивался на ремнях, потом для подрессоривания, с начала XVIII века, стали использовать пружины, а с начала XIX века стали использовать рессоры. Наиболее часто использовались для личного пользования, хотя с позднего средневековья в Европе начали использоваться в том числе и в качестве общественного транспорта. В качестве примера можно привести дилижанс, омнибус и шарабан. Самым распространенным видом дилижанса можно считать почтовую карету.

Содержание

Этимология

По одной версии слово «карета» пришло в Россию вместе с немецкими каретами (нем. karette, итал. caretta, производное от carro «воз» (из лат. carrus «повозка на четырех колесах»)), когда, с середины XVII века, они стали в массовом порядке завозиться германскими купцами и становились все популярнее среди московской знати. Наиболее вероятно, что слово употреблялось и ранее наряду с другими распространёнными в то время словами (например, «колымага»), к тому же слово использовалось в украинском, старославянском и польском языках. По другой версии слово «карета» заимствовано в середине XVII века из польского языка, где это слово к тому времени было широко распространено.

История

Введение

Первые повозки на конной тяге, найденные в кельтских захоронениях, указывают на то, что кузов в них подвешивался на ремнях. Четырёхколесные экипажи также использовались в доисторической Европе и их классическая конструкция в виде колеса и рессорной подвески использовалась с незапамятных времен.

Колесница

Колесница или фаэтон представляет собой наиболее ранний прототип кареты. Её изобретение уходит корнями в Месопотамию где ещё в 3-м тысячелетии до.н. э. они применялись прото-индоевропейцами. Колесница была рассчитана на одного-двух человек и запрягали в неё не более пары лошадей. Наиболее часто колесница находила применение в войнах, так как являлась легким и чрезвычайно быстрым транспортным средством на поле боя. Удобство применения состояло в том, что воинов на колесницах можно было быстро переправить в любую точку сражения

Римская колесница

Уже в I веке до н. э. в Древнем Риме использовали подрессоренные телеги для путешествий.[1]. Наиболее вероятно, что римляне использовали некое подобие рессоры в виде цепей или кожаных ремней на что указывают раскопки древнеримской эпохи. Государства династии Чжоу в «Эпоху сражающихся царств» были известны тем, что использовали кареты для транспортных нужд, но с упадком цивилизации, секреты постройки карет того времени практически полностью утеряны.

Средневековая карета

Обычная средневековая карета представляла собой четырёхколесный крытый экипаж с полукруглым навесным козырьком над сиденьем кучера. Для известной с Бронзового века традиции построения конструкции шасси и колес, характерна традиционная технология закрепления передней оси.

Изображения и задокументированные упоминания о рессоре на цепях встречаются в летописях XIV века, а к XV веку подобного типа кареты становятся популярными.[2]. Аристократы и принцы крови украшали кареты позолотой и родовыми регалиями. Карета того времени представляла собой четырёхколесный экипаж, в который запрягали одну или две пары лошадей (в зависимости от того насколько много было позолоты и украшений, так как они довольно много весили). Для постройки кареты использовались, в основном, железо и дерево, а обычные кареты для горожан обивались кожей. Другой тип повозки представляла собой подвижная сцена.

Карета в России

На Руси наиболее древним из колесных экипажей была колымага[3] (колымажка). Словарь русского языка XI—XVII вв. определяет колымагу как «закрытый экипаж шатрового типа с кожаными пологами, закрывающими оконные отверстия». Эта ранняя форма колымаги свидетельствует о её происхождении от колесных повозок кочевых народов. В более позднее время колымаги по внешнему виду мало отличались от карет. Наиболее ранние упоминания о колымагах относятся к XVI веку. Судя по контексту использования слов «колымага» и «колымажка», в этих экипажах передвигались женщины, иногда им пользовались больные и старики[4]. Мужчины из дворянских и боярских родов предпочитали ездить верхом. Об этом сообщал австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, побывавший в России в 1517 и 1556 гг.[5] Колымаги не могли стать ведущим средством передвижения для знати из-за того, что эти экипажи не имели рессор. Их кузов крепился непосредственно на оси колес. При сколько-нибудь высокой скорости колымаги начинало очень сильно трясти.

Кареты стали появляться в России в конце XVI — начале XVII в. В Оружейной палате хранится карета европейского производства конца XVI — начала XVII вв., принадлежавшая Борису Годунову. Другая карета, польской работы начала XVII в., принадлежала боярину Н. И. Романову[6]. Кареты и колымаги упоминаются в отчете о расходах царской казны, составленном после разгрома Москвы 1611—1612 гг. Долгое время кареты рассматривали как не достойное мужчины-воина средство передвижения.

Перелом происходит в конце 1660-х — начале 1670-х гг., когда кареты стали массово ввозиться в Россию. В 1674 г., швед И. Кильбургер отметил, что до недавнего времени немцы через Любек и Нарву ввозили в Россию большое количество каретных лошадей. Но теперь эта торговля упала от того, что многое уже привезено и лошади были не особенно хороши. «Теперь несколько лет тому назад в Лифляндии начали делать и привозить в Москву столько немецких карет, что теперь им также нет больше сбыта». Таким образом, к 1674 г. каретный рынок уже насытился. Собственное каретное производство начинается в России, вероятно, уже с первой половины XVII века. В последней четверти столетия на Колымажном дворе Кремля имелась карета русской работы. Мода на кареты была связана с перерождением дружинного сословия Древней Руси в благородное дворянство России Нового времени. Переход с коня (для мужчин) и колымаги (для женщин) на карету для обоих полов символизировал допетровскую европеизацию русского дворянства.

К началу 1680-х гг. кареты стали очень престижным видом транспорта, указывающим на статус его владельца. Из-за их обилия на московских улицах появились первые пробки. Царь Федор Алексеевич указом от 28 декабря 1681 г. запретил пользоваться каретами всем, кроме членов Боярской Думы. Широкое использование карет стало возможным только в Петербурге с его широкими и прямыми улицами.[7]

Как карета стала транспортом прошлого

Начиная с ХIХ века, когда в мире произошла промышленная революция, и были изобретены новые виды транспорта, отличные от кареты и не связанные с ней: велосипед, мототехника, а затем и более удобный и престижный автомобиль, век кареты подошёл к концу, и она уступила своё место новой, более совершенной, удобной, скоростной технике. В ХХI веке карета, как транспортное средство, стала архаизмом, и если где-то и сохранились единственные экземпляры, то только в качестве музейных экспонатов, или, что ещё реже, как аттракцион, для развлекательной поездки отдыхающих горожан. В сельской местности карета исчезла полностью.

См. также

- Экипаж (значения)

- Упряжка

- Повозка

- Колымажный переулок

- Фридрих Калькбреннер (родился в карете)

Напишите отзыв о статье "Карета"

Примечания

- ↑ Jochen Garbsch (June 1986). «[www.lrz-muenchen.de/~arch/mitt/mitt040.htm Restoration of a Roman travelling wagon and of a wagon from the Hallstadt bronze culture]» (German) (.HTML) (Leibniz-Rechenzentrum München). Проверено 2008-01-29.

- ↑ Julian Munby, ‘From Carriage to Coach: What Happened?’, in Robert Bork and Andrea Kann (eds) The art, science, and technology of medieval travel (Ashgate, 2008), pp.41-53.

- ↑ Колымага // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 7. М. 1980. С. 255.

- ↑ Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 122.

- ↑ Кириллова Л. П. Кареты // Оружейная палата. М., 1964. С. 328, 329

- ↑ Шамин С. М. Кареты в быту русской знати XVII в. // Позднесредневековый город II: археология. История : материалы II Всероссийского семинара, Тула, ноябрь 2007 г. Тула 2009. С. 206—210.

Литература

|

Карета в Викисловаре? |

|---|

- Экипажное_дело // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Карета // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.</span>

- [baryakina.com/karety-drozhki-lineiki-i-proletki/ И. Гробарь «Кареты, дрожки, линейки и пролетки» — Журнал «Строительство Москвы», 1926 г.]

- Шамин С. М. Кареты в быту русской знати XVII в. // Позднесредневековый город II: археология. История : материалы II Всероссийского семинара, Тула, ноябрь 2007 г. Тула 2009. С. 206—210.

Отрывок, характеризующий Карета

Одно, чего желал теперь Пьер всеми силами своей души, было то, чтобы выйти поскорее из тех страшных впечатлений, в которых он жил этот день, вернуться к обычным условиям жизни и заснуть спокойно в комнате на своей постели. Только в обычных условиях жизни он чувствовал, что будет в состоянии понять самого себя и все то, что он видел и испытал. Но этих обычных условий жизни нигде не было.Хотя ядра и пули не свистали здесь по дороге, по которой он шел, но со всех сторон было то же, что было там, на поле сражения. Те же были страдающие, измученные и иногда странно равнодушные лица, та же кровь, те же солдатские шинели, те же звуки стрельбы, хотя и отдаленной, но все еще наводящей ужас; кроме того, была духота и пыль.

Пройдя версты три по большой Можайской дороге, Пьер сел на краю ее.

Сумерки спустились на землю, и гул орудий затих. Пьер, облокотившись на руку, лег и лежал так долго, глядя на продвигавшиеся мимо него в темноте тени. Беспрестанно ему казалось, что с страшным свистом налетало на него ядро; он вздрагивал и приподнимался. Он не помнил, сколько времени он пробыл тут. В середине ночи трое солдат, притащив сучьев, поместились подле него и стали разводить огонь.

Солдаты, покосившись на Пьера, развели огонь, поставили на него котелок, накрошили в него сухарей и положили сала. Приятный запах съестного и жирного яства слился с запахом дыма. Пьер приподнялся и вздохнул. Солдаты (их было трое) ели, не обращая внимания на Пьера, и разговаривали между собой.

– Да ты из каких будешь? – вдруг обратился к Пьеру один из солдат, очевидно, под этим вопросом подразумевая то, что и думал Пьер, именно: ежели ты есть хочешь, мы дадим, только скажи, честный ли ты человек?

– Я? я?.. – сказал Пьер, чувствуя необходимость умалить как возможно свое общественное положение, чтобы быть ближе и понятнее для солдат. – Я по настоящему ополченный офицер, только моей дружины тут нет; я приезжал на сраженье и потерял своих.

– Вишь ты! – сказал один из солдат.

Другой солдат покачал головой.

– Что ж, поешь, коли хочешь, кавардачку! – сказал первый и подал Пьеру, облизав ее, деревянную ложку.

Пьер подсел к огню и стал есть кавардачок, то кушанье, которое было в котелке и которое ему казалось самым вкусным из всех кушаний, которые он когда либо ел. В то время как он жадно, нагнувшись над котелком, забирая большие ложки, пережевывал одну за другой и лицо его было видно в свете огня, солдаты молча смотрели на него.

– Тебе куды надо то? Ты скажи! – спросил опять один из них.

– Мне в Можайск.

– Ты, стало, барин?

– Да.

– А как звать?

– Петр Кириллович.

– Ну, Петр Кириллович, пойдем, мы тебя отведем. В совершенной темноте солдаты вместе с Пьером пошли к Можайску.

Уже петухи пели, когда они дошли до Можайска и стали подниматься на крутую городскую гору. Пьер шел вместе с солдатами, совершенно забыв, что его постоялый двор был внизу под горою и что он уже прошел его. Он бы не вспомнил этого (в таком он находился состоянии потерянности), ежели бы с ним не столкнулся на половине горы его берейтор, ходивший его отыскивать по городу и возвращавшийся назад к своему постоялому двору. Берейтор узнал Пьера по его шляпе, белевшей в темноте.

– Ваше сиятельство, – проговорил он, – а уж мы отчаялись. Что ж вы пешком? Куда же вы, пожалуйте!

– Ах да, – сказал Пьер.

Солдаты приостановились.

– Ну что, нашел своих? – сказал один из них.

– Ну, прощавай! Петр Кириллович, кажись? Прощавай, Петр Кириллович! – сказали другие голоса.

– Прощайте, – сказал Пьер и направился с своим берейтором к постоялому двору.

«Надо дать им!» – подумал Пьер, взявшись за карман. – «Нет, не надо», – сказал ему какой то голос.

В горницах постоялого двора не было места: все были заняты. Пьер прошел на двор и, укрывшись с головой, лег в свою коляску.

Едва Пьер прилег головой на подушку, как он почувствовал, что засыпает; но вдруг с ясностью почти действительности послышались бум, бум, бум выстрелов, послышались стоны, крики, шлепанье снарядов, запахло кровью и порохом, и чувство ужаса, страха смерти охватило его. Он испуганно открыл глаза и поднял голову из под шинели. Все было тихо на дворе. Только в воротах, разговаривая с дворником и шлепая по грязи, шел какой то денщик. Над головой Пьера, под темной изнанкой тесового навеса, встрепенулись голубки от движения, которое он сделал, приподнимаясь. По всему двору был разлит мирный, радостный для Пьера в эту минуту, крепкий запах постоялого двора, запах сена, навоза и дегтя. Между двумя черными навесами виднелось чистое звездное небо.

«Слава богу, что этого нет больше, – подумал Пьер, опять закрываясь с головой. – О, как ужасен страх и как позорно я отдался ему! А они… они все время, до конца были тверды, спокойны… – подумал он. Они в понятии Пьера были солдаты – те, которые были на батарее, и те, которые кормили его, и те, которые молились на икону. Они – эти странные, неведомые ему доселе они, ясно и резко отделялись в его мысли от всех других людей.

«Солдатом быть, просто солдатом! – думал Пьер, засыпая. – Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека? Одно время я мог быть этим. Я мог бежать от отца, как я хотел. Я мог еще после дуэли с Долоховым быть послан солдатом». И в воображении Пьера мелькнул обед в клубе, на котором он вызвал Долохова, и благодетель в Торжке. И вот Пьеру представляется торжественная столовая ложа. Ложа эта происходит в Английском клубе. И кто то знакомый, близкий, дорогой, сидит в конце стола. Да это он! Это благодетель. «Да ведь он умер? – подумал Пьер. – Да, умер; но я не знал, что он жив. И как мне жаль, что он умер, и как я рад, что он жив опять!» С одной стороны стола сидели Анатоль, Долохов, Несвицкий, Денисов и другие такие же (категория этих людей так же ясно была во сне определена в душе Пьера, как и категория тех людей, которых он называл они), и эти люди, Анатоль, Долохов громко кричали, пели; но из за их крика слышен был голос благодетеля, неумолкаемо говоривший, и звук его слов был так же значителен и непрерывен, как гул поля сраженья, но он был приятен и утешителен. Пьер не понимал того, что говорил благодетель, но он знал (категория мыслей так же ясна была во сне), что благодетель говорил о добре, о возможности быть тем, чем были они. И они со всех сторон, с своими простыми, добрыми, твердыми лицами, окружали благодетеля. Но они хотя и были добры, они не смотрели на Пьера, не знали его. Пьер захотел обратить на себя их внимание и сказать. Он привстал, но в то же мгновенье ноги его похолодели и обнажились.

Ему стало стыдно, и он рукой закрыл свои ноги, с которых действительно свалилась шинель. На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и увидал те же навесы, столбы, двор, но все это было теперь синевато, светло и подернуто блестками росы или мороза.

«Рассветает, – подумал Пьер. – Но это не то. Мне надо дослушать и понять слова благодетеля». Он опять укрылся шинелью, но ни столовой ложи, ни благодетеля уже не было. Были только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, которые кто то говорил или сам передумывал Пьер.

Пьер, вспоминая потом эти мысли, несмотря на то, что они были вызваны впечатлениями этого дня, был убежден, что кто то вне его говорил их ему. Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии так думать и выражать свои мысли.

«Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам бога, – говорил голос. – Простота есть покорность богу; от него не уйдешь. И они просты. Они, не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а несказанное – золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? – сказал себе Пьер. – Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли – вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо! – с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос.