Хлебные законы

«Хлебные законы» (англ. Corn Laws) — законы о пошлине на ввозимое зерно, действовавшие в Великобритании в период между 1815 и 1846 годами. Являлись торговым барьером, который защищал английских фермеров и землевладельцев от конкуренции с дешёвым иностранным зерном. Барьеры были введены законом об импорте 1815 года (Importation Act 1815, 55 Geo. 3 c. 26) и отменены законом об импорте 1846 года (Importation Act 1846, 9 & 10 Vict. c. 22). Эти законы часто рассматриваются как пример британского меркантилизма и их отмена отмечается как значительный шаг на пути к свободной торговле. Хлебные законы увеличивали прибыль крупных землевладельцев-аристократов, обеспечивали занятость населения в сельском хозяйстве, но ограничивали рост прибыли крупных торговых компаний и уровень жизни городских нищих.

История

Землевладельцы Англии, властвовавшие в обеих палатах парламента, уже в первой половине XVIII века установили в своих интересах премии для вывозного хлеба. Во второй половине века экспорт хлеба из Англии прекратился и уступил место импорту; цены на хлеб начали падать. В 1791 году цена пшеницы равнялась 49 шиллингов за квартер. Чтобы поддержать землевладельцев, несущих убытки от таких цен, импортный хлеб был обложен пошлиной в 6 пенсов за квартер, если цена хлеба внутри страны стояла выше 54 шиллингов, 2 шиллингами 6 пенсов, если она равнялась 50-54 шиллингам, и 4 шиллинга 3 пенса, при падении цен ниже 50 шиллингов Это был первый Хлебный закон в специфическом смысле слова.

Не столько, однако, этот закон, сколько целый ряд сопутствовавших ему событий (войны и неурожаи) привели к быстрому и значительному подорожанию хлеба (около 100 шиллингов) в конце XVIII века. Это повлекло за собой значительное повышение рент (на 70 — 100 % и даже более) в период между 1791 и 1815 годами, к соответственному повышению стоимости земли, к значительному расширению обрабатываемой площади, к распахиванию пастбищ и к соответственному увеличению политического могущества и притязаний землевладельческого класса. Когда в 1802—1804 годах цены на хлеб обнаружили тенденцию к понижению (1803 год — 60 шиллингов за квартер), парламент ответил на это новым Хлебным законом, которым пошлина в 24¼ шиллинга взималась с хлеба при его цене в 63 шиллинга; при более высоких ценах применялась подвижная шкала от 6 пенсов до 4¼ шиллинга. Закон этот, в связи с политическими событиями (в т.ч. — континентальной блокадой) и неурожаями, достиг своей ближайшей цели; цены вновь значительно поднялись, сильно превысив цены на хлеб на всем европейском континенте. Искусственно расширив сельскохозяйственную площадь, приведя к распахиванию малопроизводительных участков, Хлебные законы сделали сельское хозяйство особенно чувствительным ко всяким неблагоприятным условиям.

Окончание войн (1814 год) и несколько хороших урожаев понизили цену хлеба до 76 шиллингов. Это вызвало новые меры к защите землевладения. Хлебный закон 1815 года совершенно запретил ввоз пшеницы при цене на английском рынке ниже 80 шиллингов за квартер (исключение сделано для пшеницы из Канады, которая допускалась при цене в 67 шиллингов; но её ввоз был незначителен) и обложил почти запретительными пошлинами все другие хлеба. На этот раз цель не была достигнута: цена на хлеб стояла, в общем, ниже 80 шиллингов. Начался сельскохозяйственный кризис, причем, высокая цена на хлеб ложилась непомерной тяжестью на народную массу и косвенно вредила обрабатывающей промышленности, повышая норму заработной платы. Даже во время подъема цен и оживления сельскохозяйственной промышленности, Хлебные законы оказывались выгодными только для крупных лендлордов, непомерно поднимая ренту; фермеры от них скорее страдали, чем выигрывали, ибо все выгоды высоких цен поглощались высокой рентой, а невыгода их крайних колебаний всей тяжестью ложилась на фермеров.

Неурожай 1825 года привел к некоторому облегчению тяжести Хлебного закона, но в 1828 году была принята новая подвижная, весьма высокая шкала пошлин, отличавшаяся крайней детальностью (при цене 68 шиллингов, пошлина = 18 шиллингам 8 пенсам, при цене 69 — 16 шиллингов 8 пенсов и т. д.; при цене выше 80 — 1 шиллинг). Шкала имела целью фиксировать цены на одном уровне, но не достигла цели; в период 1828—1842 годов цены колебались от 36 шиллингов (1835 год) до 81 шиллинга (1839 год), причем колебания в течение одного года доходили до 26 шиллингов (в 1838 году низшая цена 52, высшая — 78) и никогда не бывали ниже 7¼ шиллингов (1833 год).

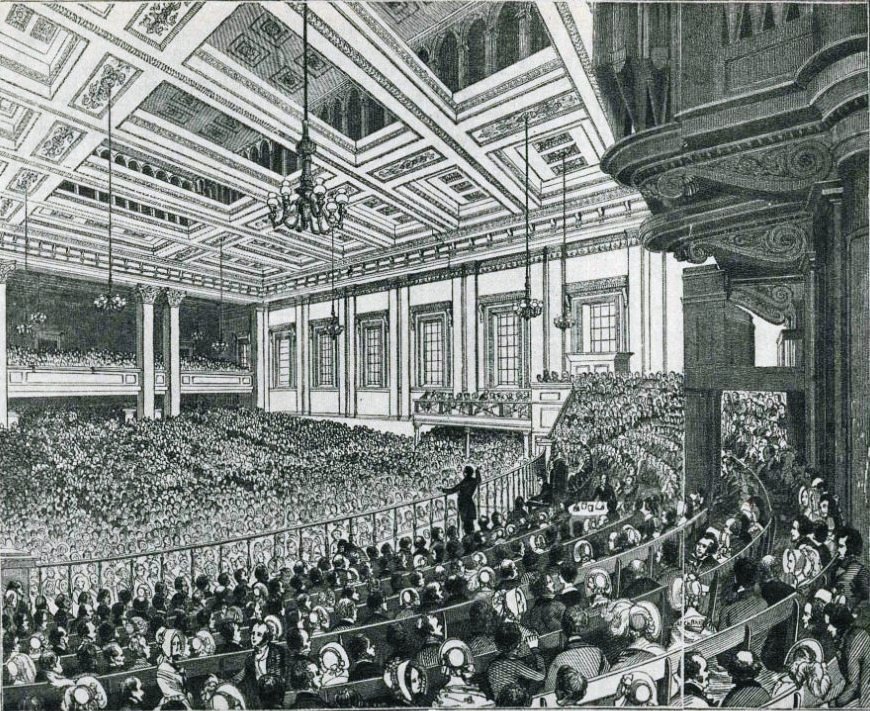

Крайне тяжелые экономические последствия Хлебных законов вызвали страстную агитацию; была основана лига против хлебных законов, которая добилась в 1842 году понижения шкалы (при цене в 51 шиллинг — 20 шиллингов и т. д. до 73 шиллингов, когда пошлина = 1 шиллингу) и, наконец, билля об отмене Хлебных законов в 3-х летний срок. Билль этот, проведенный Робертом Пилем, был принят в 1846 году; в 1849 году шкала отменена, и остался только равномерный налог в 1 шиллинг на квартер, окончательно отмененный Гладстоном в 1869 году. Хлебные законы остались в памяти английского народа как памятник узкоэгоистической политики землевладельческого и земледельческого классов.

В конце XIX века возродился аграрный протекционизм в Германии, Франции и других странах Западной Европы (кроме Англии); импортный хлеб облагался более или менее высокими пошлинами, но нигде они не достигли высоты прежних английских.

См. также

Напишите отзыв о статье "Хлебные законы"

Ссылки

- www.victorianweb.org/history/cornlaws1.html

Отрывок, характеризующий Хлебные законы

Князь Василий провожал княгиню. Княгиня держала платок у глаз, и лицо ее было в слезах.– Это ужасно! ужасно! – говорила она, – но чего бы мне ни стоило, я исполню свой долг. Я приеду ночевать. Его нельзя так оставить. Каждая минута дорога. Я не понимаю, чего мешкают княжны. Может, Бог поможет мне найти средство его приготовить!… Adieu, mon prince, que le bon Dieu vous soutienne… [Прощайте, князь, да поддержит вас Бог.]

– Adieu, ma bonne, [Прощайте, моя милая,] – отвечал князь Василий, повертываясь от нее.

– Ах, он в ужасном положении, – сказала мать сыну, когда они опять садились в карету. – Он почти никого не узнает.

– Я не понимаю, маменька, какие его отношения к Пьеру? – спросил сын.

– Всё скажет завещание, мой друг; от него и наша судьба зависит…

– Но почему вы думаете, что он оставит что нибудь нам?

– Ах, мой друг! Он так богат, а мы так бедны!

– Ну, это еще недостаточная причина, маменька.

– Ах, Боже мой! Боже мой! Как он плох! – восклицала мать.

Когда Анна Михайловна уехала с сыном к графу Кириллу Владимировичу Безухому, графиня Ростова долго сидела одна, прикладывая платок к глазам. Наконец, она позвонила.

– Что вы, милая, – сказала она сердито девушке, которая заставила себя ждать несколько минут. – Не хотите служить, что ли? Так я вам найду место.

Графиня была расстроена горем и унизительною бедностью своей подруги и поэтому была не в духе, что выражалось у нее всегда наименованием горничной «милая» и «вы».

– Виновата с, – сказала горничная.

– Попросите ко мне графа.

Граф, переваливаясь, подошел к жене с несколько виноватым видом, как и всегда.

– Ну, графинюшка! Какое saute au madere [сотэ на мадере] из рябчиков будет, ma chere! Я попробовал; не даром я за Тараску тысячу рублей дал. Стоит!

Он сел подле жены, облокотив молодецки руки на колена и взъерошивая седые волосы.

– Что прикажете, графинюшка?

– Вот что, мой друг, – что это у тебя запачкано здесь? – сказала она, указывая на жилет. – Это сотэ, верно, – прибавила она улыбаясь. – Вот что, граф: мне денег нужно.

Лицо ее стало печально.

– Ах, графинюшка!…

И граф засуетился, доставая бумажник.

– Мне много надо, граф, мне пятьсот рублей надо.

И она, достав батистовый платок, терла им жилет мужа.

– Сейчас, сейчас. Эй, кто там? – крикнул он таким голосом, каким кричат только люди, уверенные, что те, кого они кличут, стремглав бросятся на их зов. – Послать ко мне Митеньку!

Митенька, тот дворянский сын, воспитанный у графа, который теперь заведывал всеми его делами, тихими шагами вошел в комнату.

– Вот что, мой милый, – сказал граф вошедшему почтительному молодому человеку. – Принеси ты мне… – он задумался. – Да, 700 рублей, да. Да смотри, таких рваных и грязных, как тот раз, не приноси, а хороших, для графини.

– Да, Митенька, пожалуйста, чтоб чистенькие, – сказала графиня, грустно вздыхая.

– Ваше сиятельство, когда прикажете доставить? – сказал Митенька. – Изволите знать, что… Впрочем, не извольте беспокоиться, – прибавил он, заметив, как граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда было признаком начинавшегося гнева. – Я было и запамятовал… Сию минуту прикажете доставить?

– Да, да, то то, принеси. Вот графине отдай.

– Экое золото у меня этот Митенька, – прибавил граф улыбаясь, когда молодой человек вышел. – Нет того, чтобы нельзя. Я же этого терпеть не могу. Всё можно.

– Ах, деньги, граф, деньги, сколько от них горя на свете! – сказала графиня. – А эти деньги мне очень нужны.

– Вы, графинюшка, мотовка известная, – проговорил граф и, поцеловав у жены руку, ушел опять в кабинет.

Когда Анна Михайловна вернулась опять от Безухого, у графини лежали уже деньги, всё новенькими бумажками, под платком на столике, и Анна Михайловна заметила, что графиня чем то растревожена.

– Ну, что, мой друг? – спросила графиня.

– Ах, в каком он ужасном положении! Его узнать нельзя, он так плох, так плох; я минутку побыла и двух слов не сказала…

– Annette, ради Бога, не откажи мне, – сказала вдруг графиня, краснея, что так странно было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из под платка деньги.

Анна Михайловна мгновенно поняла, в чем дело, и уж нагнулась, чтобы в должную минуту ловко обнять графиню.

– Вот Борису от меня, на шитье мундира…

Анна Михайловна уж обнимала ее и плакала. Графиня плакала тоже. Плакали они о том, что они дружны; и о том, что они добры; и о том, что они, подруги молодости, заняты таким низким предметом – деньгами; и о том, что молодость их прошла… Но слезы обеих были приятны…

Графиня Ростова с дочерьми и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф провел гостей мужчин в кабинет, предлагая им свою охотницкую коллекцию турецких трубок. Изредка он выходил и спрашивал: не приехала ли? Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе le terrible dragon, [страшный дракон,] даму знаменитую не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенною простотой обращения. Марью Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург, и оба города, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, рассказывали про нее анекдоты; тем не менее все без исключения уважали и боялись ее.

В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом, о наборе. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на отоманке между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не говорил, а наклоняя голову, то на один бок, то на другой, с видимым удовольствием смотрел на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он стравил между собой.