Сражение при Шайло

| Сражение при Шайло | |||

| Основной конфликт: Гражданская война в США | |||

Сражение при Шайло | |||

| Дата |

6 — 7 апреля 1862 года | ||

|---|---|---|---|

| Место |

округ Хардин, Теннесси | ||

| Итог |

Победа США | ||

| Противники | |||

| |||

| Командующие | |||

| |||

| Силы сторон | |||

| |||

| Потери | |||

| |||

Сражение при Шайло (англ. Battle of Shiloh) — крупное сражение Гражданской войны в США, происшедшее 6 апреля и 7 апреля 1862 года на юго-западе штата Теннесси. Силы конфедератов под командованием генералов Альберта Джонстона и Пьера Борегара внезапно атаковали позиции армии США во главе с генерал-майором Улиссом Грантом и были весьма близки к полному разгрому северян.

В первый день сражения Миссисипская армия нанесла удар с целью отбросить федеральную армию от реки Теннесси и загнать в болота на западном берегу. Расчет был на то, чтобы разбить армию Гранта до того, как она соединится с армией генерала Бьюэлла. В ходе ожесточенной атаки боевые порядки армии южан были расстроены, что позволило Гранту отвести свои войска не к западу от реки, как планировали конфедераты, а на северо-восток, к местечку Питтсбург-Лендинг. Наступление южан продолжалось, однако остатки дивизии бригадного генерала Прентисса смогли занять оборону и под прикрытием артиллерии отбили 12 атак, что позволило Гранту выиграть время и привести боевые линии в порядок.

В ходе одной из атак генерал Джонстон лично возглавил наступление, однако был тяжело ранен в бедро и вскоре скончался от потери крови. Принявший на себя общее командование генерал Борегар принял решение не продолжать атаковать позиции северян и отложил решающий штурм на утро 7 апреля. Президенту КША Джефферсону Дэвису была отправлена телеграмма о полной победе.

Ночью к Гранту присоединилась армия генерала Бьюэлла и к утру соотношение сил на поле боя было совсем другим. Федеральные войска начали контратаку по всему фронту сражения и южане были вынуждены отступить. К тому моменту это была самая кровопролитная битва в истории США. В результате поражения конфедераты упустили последнюю возможность блокировать продвижение федеральных сил к Миссисипи.

Содержание

Предыстория

После неудачных сражений за Форт-Генри и Форт-Донельсон генерал Альберт Сидни Джонстон отвел свою армию в Западную часть Теннесси для реорганизации. В начале марта генерал Генри Халлек, в то время командующий департаментом Миссисипи, приказал Гранту организовать вторжение вверх по реке Теннесси. Сначала он велел Гранту остаться в форте-Генри, но вскоре вернул его к полевому командованию — возможно, по настоянию Линкольна. Грант отправился на юг и в начале апреля его пять дивизий встали лагерем на берегу реки у Питтсберг-Лэндинга. Ещё шесть дивизий стояли неподалеку. Халлек в это время получил в своё распоряжение Огайскую армию генерала Бьюэлла и направил её на соединение с Грантом. Бьюэлл выступил из Нэшвилла и двинулся к Питтсберг-Лэндингу. Халлек предполагал лично возглавить объединенные армии и наступать на юг, к дороге Мемфис-Чарльстон, основной коммуникации между Долиной Миссисипи и Ричмондом.

К началу апреля армия Гранта стояла лагерем у Питтсберг-Лэндинга и ждала Бьюэлла. Грант не стал возводить укрепления и не расставлял пикеты. Он вообще не верил, что армия Джонстона представляет для него какую-то опасность.

Грант не позаботился не только о том, чтобы возвести редуты или вырыть траншеи, но даже и о том, чтобы образовать засеки — самые примитивные из фортификационных сооружений. Сам он объяснял эту беспечность необходимостью обучения молодых солдат, но, конечно, лукавил[1].

К Гранту уже подошла первая из дивизий Бьюэлла (генерала Нельсона), но Грант просил его не торопиться. Сам он находился в Саванне, в 9 милях от Питтсберг-Лэндинга, где лечил поврежденную ногу. Из-за этой травмы он будет вынужден во время боя перемещаться на костылях. После Донельсона Грант решил, что разгром противника — дело нескольких месяцев. «Вплоть до сражения у Шайло, — напишет он впоследствии, — я, как и тысячи других граждан, считал, что мятеж против правительства вскоре постигнет скоропостижный конец[2]».

Между тем Миссисипская армия Джонстона успела сконцентрироваться и теперь стояла у Коринфа, в 20 милях к югу от Питтсберг-Лэндинга. Эта армия ещё не имела боевого опыта, за исключением одного корпуса, который участвовал в сражении при Бул-Ране. Армия была вооружена старыми кремневыми ружьями, охотничьими ружьями, дробовиками и едва ли не пиками. Только несколько полков имели нарезные винтовки Энфилда. Наиболее натренированным был корпус Брэгга, обученный Ричардом Тейлором в лагере под Пенсаколой.

Джонстон решил напасть на Гранта до подхода армии Бьюэлла и 3 апреля армия выступила в поход. Атака была назначена на утро 4 апреля, но из-за дождей и плохого состояния дорог наступление задержалось на сутки. Борегар предложил отложить нападение, опасаясь Бьюэлла, но Джонстон решил нападать в любом случае. Ночь на 6 апреля Миссиссипская армия провела в лагере, всего в 3 километрах от позиций противника.

Силы сторон

Север

Теннессийская армия Улисса Гранта насчитывала 48 900 человек, сведенных в 6 дивизий.

- Дивизия Джона МакКлернанда: бригады Абрама Хейра, Керрола Марша, Джулиуса Райта, + кавполк и 3 артбатареи

- Дивизия Уоллеса: бригады Джеймса Таттла, Джона Мак-Артура, Томаса Свиини, + 4 кавполка и 4 артбатареи.

- Дивизия Лью Уоллеса: бригады Моргана Смита, Джона Тайера, Чарльза Уиттлеси, + 2 кавполка и 2 артбатареи.

- Дивизия Стефана Хёрлбута: бригада Нельсона Уильямса, Джеймса Уитча, Джекоба Лаумана, + 1 кавполк и 3 артбатареи.

- Дивизия Уильяма Шермана: бригады Джона Мак-Доуэлла, Дэвида Стюарта, Джессе Хильдебрандта, Ральфа Бакланда, + кавполк и 2 артбатареи.

- Дивизия Бенджамина Прентисса: бригады Эверетта Пибоди, Мэдисона Миллера

Отдельно — восемь полков пехоты и артиллерии.

Огайская Армия Дона Карлоса Бьюэлла насчитывала 18 000 человек:

- Дивизия Александра МакКука: бригады Лоуэлла Руссо, Эдварда Кирка, Уильяма Гибсона.

- Дивизия Уильяма Нельсона: бригады Джекоба Аммена, Уильяма Хазена, Сандерса Брюса.

- Дивизия Томаса Криттендена: бригады Иеремии Бойла, Уильяма Смита, + кавполк и 2 артбатареи.

- Дивизия Томаса Вуда: бригады Джеймса Гарфилда и Джорджа Вагнера.

| Генералы Теннессийской армии |

|---|

|

Юг

Миссисипская армия Альберта Джонстона насчитывала 44 700 человек в 4-х корпусах:

Первый корпус Леонидаса Полка

- Дивизия Чарльза Кларка: бригады Роберта Раселла и Александра Стюарта.

- Дивизия Бенжамена Читема: бригады Башрода Джонсона и Вильяма Стефенса.

Второй корпус Брэкстона Брэгга

- Дивизия Дэниэля Рагглса: бригады Рэнделла Гибсона, Паттона Андерсона, Престона Понда.

- Дивизия Джонса Уитерса: бригады Эдли Гладдена, Джеймса Чалмерса, Джона Джексона.

Третий корпус Уильяма Харди (6789 человек[3])

Бригада Патрика Клеберна, а также бригады Стерлинга Вуда и Р. Шавера, под общим командованием Томаса Хиндмана

Резервный корпус Джона Брекинриджа:

Бригады Роберта Требу (в частности кавполк Джона Моргана), Джона Боуэна, Уинфилда Стэихама.

Армии приданы: кавполки Натана Форреста, Джеймса Клэнтона, Джона Уартона и две артиллерийские батареи.

Сражение, 6 апреля

6 апреля в 06:00 армия Джонстона была развернута в боевое положение на коринфской дороге. Первым шел корпус генерала Харди, растянутый в ширину на три мили. На левом фланге шла бригада Клейберна, в центре — бригады Вуда и Шавера под общим командованием генерала Хиндмана, а на правом фланге шла временно приданная Харди бригада Гладдена.

6 апреля в 06:00 армия Джонстона была развернута в боевое положение на коринфской дороге. Первым шел корпус генерала Харди, растянутый в ширину на три мили. На левом фланге шла бригада Клейберна, в центре — бригады Вуда и Шавера под общим командованием генерала Хиндмана, а на правом фланге шла временно приданная Харди бригада Гладдена.

В 05:15 он встретился с федеральным 25-м миссурийским пехотным полком, а затем и всей бригадой генерала Эверетта Пибоди, которая была почти сразу обращена в бегство. Вслед за ней была отброшена бригада Миллера, и сам Миллер чуть позже попал в плен. Дивизия Прентисса была атакована бригадой Гладдена, она оказалась обойдена с флангов и он начал отступать. В 09:05 он соединился с дивизией Херлбута и встал от неё справа[4]. К этому моменту от 5400 человек его дивизии осталось всего 500[5].

Услышав стрельбу, Уильям Шерман поднял по тревоге свою дивизию (пятую) и построил её в боевой порядок. Его правый фланг был прикрыто рекой, фронт — оврагом, и только левый фланг у церкви Шайло был открыт. Эти позиции были атакованы левым крылом корпуса Харди — бригадой Патрика Клейберна. Теннессийцы Клейберна бросились на штурм оврага, но были отбиты с серьезными потерями. В этой атаке был тяжело ранен в ногу полковник 2-го теннессийского полка, Уильям Бейт, будущий генерал-майор и сенатор. В это время к Шерману на помощь подошла дивизия Макклернанда и встала слева и сзади. Между тем на смену корпусу Харди пришел корпус Брэгга, который наступал во второй линии. Избегая фронтальной атаки южане обошли открытый левый фланг Шермана и атаковали крайнюю бригаду, почти уничтожив её. Шерман отвел назад остальные бригады и присоединился к линии Макклернанда.

Между тем вторая бригада Шермана (которой командовал Дэвид Стюарт, а после его ранения Томас Смит) оказалась сильно восточнее остальных бригад Шермана. Обнаружив эту бригаду, Джонстон направил против неё бригады Чалмера и Джексона из корпуса Брэгга. Федеральный 71-й огайский полк сразу обратился в бегство, но два других полка устояли и даже отбили первую атаку.

Когда в 10:00 на поле боя прибыл генерал Грант, положение было следующим: на левом фланге едва держались два полка бригады Смита, правее стояла дивизия Херлбут, справа от него — остатки дивизии Прентисса, ещё правее — дивизия Уильяма Уоллеса. Правый фланг удерживали Макклернанд и Шерман. «Но хотя оборону северян нельзя было назвать упорядоченной, а полки, бригады и даже дивизии давно превратились в большие плохоуправляемые толпы, солдаты и офицеры федеральной армии готовы были держаться на занятых позициях до последнего[6].»

Между тем у генералов Миссиссипской армии не оказалось общепризнанного плана атаки. План Джонстона предполагал атаку общим фронтом, но с начала боя Джонстон отправился непосредственно к действующим частям, передав управление Борегару, который считал, что нужно атаковать эшелонированно, одним корпусом а другим. Сражение сначала пошло по плану Борегара: первым атаковал корпус Харди, за ним — корпус Брэгга. Но затем Борегар отправил в бой ещё два корпуса — Леонидаса Полка на левом фланге и Брекинриджа — на правом (около 11:00). В итоге корпуса наступали, построившись в линию, без резервов. Атака становилась все более и более неорганизованной. Около 13:00 Сидни Джонстон понял, что армия становится неуправляемой и лично возглавил атаку на левый фланг противника — бригаду Смита. На этот раз бригада была обращена в бегство, южане вышли к Персиковому Саду, возле которого стояла дивизия Херлбута. Её левый фланг удерживала бригада Макартура, недавно присланная из дивизии Уоллеса на помощь Херлбуту. Джонстон лично повел солдат на штурм сада и сад был взят, бригада Макартура отброшена. Джонстон уже вышел из боя, когда выяснилось, что пуля задела ему бедренную артерию. Спасти его не удалось — его личный врач был отослан к раненым пленным солдатам противника — и в 14:30 он скончался.

Гнездо Шершней

Около 09:00 часть дивизии Прентисса и небольшая часть дивизии Вильяма Уоллеса (8-й айовский полк) заняли позицию в центре федеральной линии, известную как Гнездо Шершней (Hornet’s Nest; некоторые историки предпочитают перевод «Осиное гнездо»). Они встали в поле вдоль дороги, известной впоследствии как «Sunken Road» («утопленная дорога»).

Позиция, которую занимала дивизия Прентиса, была очень сильной. Этот участок поля, поросший густым, труднопроходимым лесом, был своего рода естественным бастионом, где небольшая воинская часть могла долго держаться против превосходящего противника. Кроме того, здесь впервые в ходе гражданской войны были применены траншеи. Конечно, настоящих траншей, специально вырытых для обороны, не было, но их заменила зигзагообразная «утопленная» в земле дорога, ставшая естественным окопом. Расположившись вдоль её линии, солдаты Прентиса оказались практически неуязвимы для ружейного огня противника.[7]

(Тимоти Смит писал, что «Санкен-Роуд» — выдумка Мэннинга Форса в его книге «From Fort Henry to Corinth» 1881 года. По его словам, дорога ничем не отличалась от многих других. Согласно другим мифам, она была не только глубокой, но и затопленной водой[5].)

Южане несколько раз штурмовали эту позицию. По различным подсчетам они провели от 8 до 14 атак[8], и все были отбиты с тяжелыми потерями. Грант появился на позиции Прентисса и велел удерживать её любой ценой (at all hazards)[4]. Примерно в 16:00 федеральные части справа и слева от гнезда (дивизии Шермана и Уильяма Уоллеса) отступили, так что Прентисс оказался окружен с трех сторон. Какое-то время его поддерживал Уоллес, но вскоре он получил смертельное ранение и его дивизия тоже отступила, кроме 8-го айовского полка, который остался с Прентиссом.

Южанам пришлось применить артиллерию: они подтянули 50 орудий и открыли огонь прямой наводкой с близкой дистанции. Понимая бессмысленность дальнейшего сопротивления, Прентисс сдался в 17:30. В плен попало 2200 или 2400 человек (Маль пишет про полторы тысячи[9], сам Прентисс пишет про 2200). Прентисс фактически спас армию от разгрома. Однако историк Тимоти Смит писал, что настоящим организатом обороны у «гнезда» был Уильям Уоллес, а Прентисс только приписал себе его достижения[5].

Исчезновение Лью Уоллеса

Утром 6 апреля дивизия генерала Лью Уоллеса стояла несколько севернее основных дивизий Гранта, причем была разбросана на пространстве в 4 мили. Бригада Моргана Смита стояла на берегу реки в Крампс-Лендинге, Бригада Джона Тайера — в двух милях западнее по дороге на Адамсвилль, а бригада Чарльза Уитлеси стояла в самим Адамсвилле. Услышав канонаду, Уоллес предположил, что началось сражение, поэтому отдал приказ бригадам грузить снаряжение на повозки и стал ждать приказа от Гранта. При этом он приказал бригадам собраться у лагеря бригады Тайера, откуда шла наиболее удобная, на его взгляд, дорога к Шайло[10].

Утром 6 апреля дивизия генерала Лью Уоллеса стояла несколько севернее основных дивизий Гранта, причем была разбросана на пространстве в 4 мили. Бригада Моргана Смита стояла на берегу реки в Крампс-Лендинге, Бригада Джона Тайера — в двух милях западнее по дороге на Адамсвилль, а бригада Чарльза Уитлеси стояла в самим Адамсвилле. Услышав канонаду, Уоллес предположил, что началось сражение, поэтому отдал приказ бригадам грузить снаряжение на повозки и стал ждать приказа от Гранта. При этом он приказал бригадам собраться у лагеря бригады Тайера, откуда шла наиболее удобная, на его взгляд, дорога к Шайло[10].

В 11:30 пришел приказ от Гранта. Командующий приказывал присоединиться к правому флангу армии, то есть, встать справа от дивизии Шермана. Впоследствии Уоллес утверждал, что приказ был написан невнятно и без указания пути следования. Грант наоборот, утверждал, что детально оговорил дорогу.

Уоллес оставил два огайский полка у Крампс-Лендинга, а сам двинулся к Шайло, до которого ему надо было пройти 6 миль. Дивизия вышла к реке Снейк-Крик, перешла её и двинулась, видимо, по современной дороге Адамсвилль-Шайло. Однако, вскоре его нагнал капитан Роулей из штаба Гранта, и сообщил, что федеральные линии отступают и Уоллес может выйти прямо в тыл противнику, где окажется отрезан от основных сил. Дивизии пришлось разворачиваться, возвращаться обратно к Снейк-Крик, переходить на левый берег и идти на восток до другого моста. На этот манёвр ушел весь день и в итоге дивизия пришла на поле боя около 19:00, и встала в боевую линию только в час ночи[10].

Бой за Питтсберг-Лэндинг

К вечеру фланги федеральной армии были отброшены, но не разбиты. Корпуса Харди и Полка заставили Шермана и Макклернанда отступить в направлении Питтсберг-Лендинга, а генерал Брекинридж, вскоре после смерти Джонстона, атаковал левый федеральный фланг, отбросил бригаду Стюарта и почти вышел к реке Теннесси. Однако, он остановился навести порядок в рядах, и время было упущено. Сказалось и упорное сопротивление Гнезда Шершней. После падения «гнезда» остатки федеральной армии заняли позиции у Питтсберг-Лендинга фронтом примерно в 5 километров. Их правый фланг удерживал дорогу, по которой должна была подойти дивизия Лью Уоллеса. Шерман командовал правым флангом, Макклернанд — центром, а левый фланг у реки пребывал в хаосе. Вскоре подошла бригада Джекоба Эммана из дивизии Нельсона и встала на левом фланге. Оборону поддерживали 50 орудий и морская артиллерия флота — кораблей «USS Lexington» и «USS Tyler». Вечером южане атаковали эти позиции силами двух бригад генерала Уайтерса, но были отбиты. В 18:00 Борегар велел прекратить атаки. План Джонстона реализовать не удалось: северяне не были отрезаны от реки и не загнаны в болота.

Борегар отправил президенту Дэвису телеграмму со словами: «A COMPLETE VICTORY» (Полная победа), и позже писал: «я думал, что теперь генерал Грант находится там, где мне надо, и я смогу покончить с ним утром». Многие, в частности, Брэгг и Уильям Джонстон (сын погибшего генерала) винили Борегара в том, что из-за него был потерян «последний шанс у Шайло». Однако, армии действительно требовался отдых, а кроме того, Борегар получил сообщение, что Бьюэлл движется к Декейтеру, а не к Питсберг-Лендингу[11].

У Гранта был повод для оптимизма. Вечером появилась, наконец, дивизия Уоллеса, а в 4 часа утра — первые части Бьюэлла. Долгое время шли споры о роли Бьюэлла в том сражении, в спор включились даже сами Грант и Бьюэлл. Грант утверждал, что к вечеру находился на сильных позициях, которые вполне мог удержать. Бьюэлл заявлял, что только его появление спасло армию от разгрома[5].

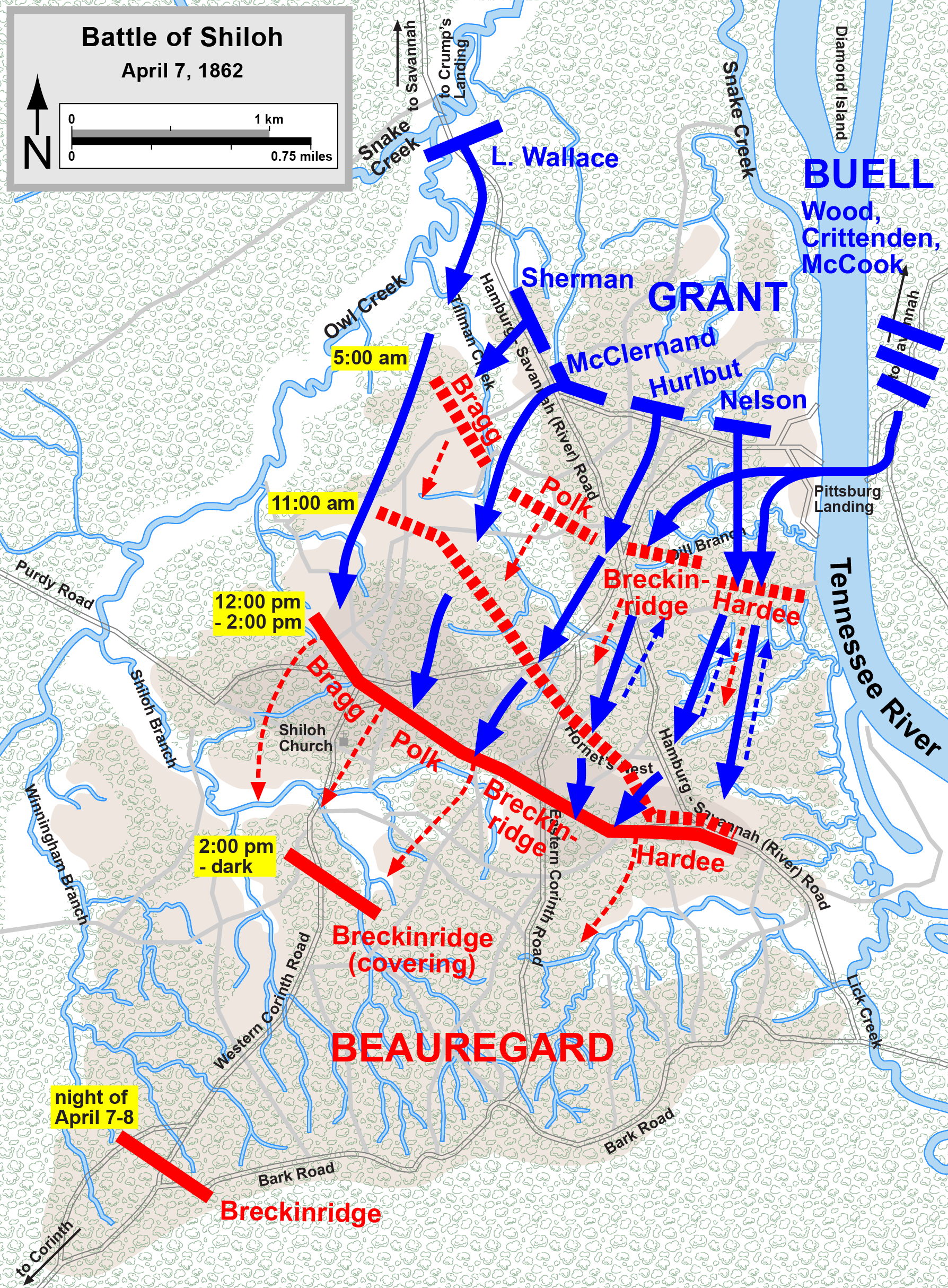

Сражение, 7 апреля

7 апреля федеральная армия насчитывала уже 45 000 человек, в то время как армия Борегара потеряла почти 8500 человек за первый день и ещё некоторое количество от дезертирства, так что от неё осталось всего 20 000 человек. (Бьюэлл потом утверждал, что их было 28 000) Южане отошли на позиции у бывших лагерей Прентисса и Шермана, а корпус Полка вообще вернулся в свой лагерь к югу от Шайло (6, 5 километров от Питтсберг-Лендинга).

7 апреля федеральная армия насчитывала уже 45 000 человек, в то время как армия Борегара потеряла почти 8500 человек за первый день и ещё некоторое количество от дезертирства, так что от неё осталось всего 20 000 человек. (Бьюэлл потом утверждал, что их было 28 000) Южане отошли на позиции у бывших лагерей Прентисса и Шермана, а корпус Полка вообще вернулся в свой лагерь к югу от Шайло (6, 5 километров от Питтсберг-Лендинга).

Между тем Борегар не подозревал, что уже оказался в меньшинстве, и планировал атаку армии Гранта. К его удивлению, на рассвете федеральная армия первой пришла в движение. Крайне правой наступала дивизия Лью Уоллеса, которая в 07:00 атаковала позиции бригады Престона Понда. Левее Уоллеса наступал дивизия Шермана, ещё левее — дивизии Макклеранда и Уильяма Уоллеса (которой теперь командовал Джеймс Таттл) На левом фланге самостоятельно действовали дивизии Бьюэлла: Нельсона, Криттендена и Маккука.

Между тем южане были настолько дезорганизованы, что бригады даже не были сведены в дивизии. Два часа потребовалось на то, чтобы найти корпус генерала Полка. К 10 утра Борегар кое-как стабилизировал фронт, расставив в линию корпуса: Брэгга, Полка, Брекинриджа и Харди.

На федеральном левом фланге дивизия Нельсона первой пошла в наступление вдоль коринфской дороги, а за ней последовали дивизии Криттендена и Маккука. После ожесточенного боя дивизия Криттендена отбила Гнездо Шершней, однако генерал Брекинридж организовал контратаку и сумел остановить Криттендена и Нельсона. Правый федеральный фланг наступал увереннее, оттеснив корпуса Брэгга и Полка. Когда Криттенден и Маккук возобновили атаки, Брекинридж вынужден был отступить, и к полудню армия Борегара отошла на линию дороги Гамбург-Парди.

После полудня Борегар организовал несколько контратак в районе церкви Шайло, стараясь удержать контроль над коринфской дорогой. Эти атаки ненадолго остановили наступление федерального правого фланга. Тем временем Критенден, при поддержке Таттла, захватил перекрёсток дорог Гамбург-Парди и Восточной Коринфской, оттеснив противника в бывший лагерь Прентисса.

Борегар понял, что инициатива упущена, боеприпасы и продовольствие истрачены, и почти 10 000 человек потеряно убитыми, ранеными и пленными. Он начал отступать к Шайло, поручив Брекинриджу прикрывать отступление. 5 000 человек Брекинриджа сдерживали противника до 17:00, и в это время армия Борегара организованно отходила к Коринфу. Измотанная федеральная армия преследовала их недолго. Только дивизия Лью Уоллеса продвинулась достаточно далеко но, ввиду отсутствия поддержки, остановилась на закате и вернулась в лагерь Шермана. Сражение завершилось. Впоследствии Грант и Бьюэлл много спорили по поводу решения Гранта не преследовать противника. Грант ссылался на усталость армии, хотя армия Конфедерации была усталой не менее.

Фоллен-Тимберс, 8 апреля

8 апреля Грант велел Шерману отправиться на юг по коринфской дороге и провести разведку боем и выяснить, отошел ли противник, или перегруппировался для контратаки. У Гранта было недостаточно хорошей кавалерии для организации разведки и преследования. Шерман отправился с двумя пехотными бригадами своей дивизии и двумя батальонами кавалерии. В 10 километрах от Питтсберг-Лэндинга люди Шермана вышли на поле, где обнаружили лагерь и госпиталь противника под охраной 300 кавалеристов, которыми командовал Натан Бедфорд Форрест. Дорога перед лагерем была завалена деревьями на участке в 180 метров[12].

Когда стрелки 77-го огайского полка стали приближаться, разгребая завалы, Форрест приказал атаковать, и завязался ожесточенный бой, в ходе которого Шерман едва не попал в плен. Пока полковник Джессе Хильдебранд формировал боевую линию, южане начали отступать, и Форрест случайно оказался почти один перед самой линией противника. Кто-то выстрелил и попал ему в бедро. Несмотря на тяжелое ранение, Форрест удержался в седле и ушел из-под огня. В этом бою федералы потеряли примерно 100 человек, в основном пленными. Захватив госпиталь, Шерман встретил арьергарды корпуса Брекинриджа и, решив, что противник не собирается атаковать, вернулся в лагерь.

В этом сражении в распоряжении Форреста было примерно 300 человек: техасские рейнджеры Джона Уартона (220 чел.), рота миссисипской кавалерии (40 чел.) и рота Форреста (40 чел.). Версия о присутствии кентуккийского эскадрона Джона Моргана не подтверждается первичными источниками[13].

Последствия

Потери убитыми и ранеными в этом сражении были примерно одинаковы: Север потерял убитыми 1754 человека, Юг — 1728. Потери ранеными составили 8408 и 8012 соответственно[14]. Существенно различаются только количества пленных: 2885 потерял Север, 959 человек потерял юг. Общие потери составили, соответственно, 13047 и 10 699 человек[15].

Потери при Шайло были необычайно высоки. За два дня боев погибло больше американцев, чем за всю войну за независимость, англо-американскую и мексиканскую войну вместе взятые[15]. В масштабах всей войны Шайло стало девятым из десяти самых кровопролитных сражений[16].

Факты

- В рапорте Грант написал, что это было сражение между двумя великими армиями, из которых одна сражалась за лучшее в истории правительство, а вторая — за его уничтожение[17].

- В 1952 году был опубликован исторический роман Шелби Фута «Шайло».

В искусстве

- Песня Gone to Shiloh Леона Рассела на стихи Берни Топина в соавторстве с Элтоном Джоном

- Рассказ Рэя Брэдбери «Барабанщик из Шайлоу»[18]

Напишите отзыв о статье "Сражение при Шайло"

Примечания

- ↑ Маль К. М. Гражданская война в США 1861—1865. — М.: ACT; Мн.: Харвест, 2002. С. 183

- ↑ Маль К. М. Гражданская война в США 1861—1865. — М.: ACT; Мн.: Харвест, 2002. С. 181

- ↑ [www.civilwarhome.com/hardeeshiloh.htm Рапорт Харди]

- ↑ 1 2 [www.civilwarhome.com/prentissshilohor.htm Рапорт Прентисса]

- ↑ 1 2 3 4 [www.civilwar.org/battlefields/shiloh/shiloh-history-articles/battle-of-shiloh-shattering.html Battle of Shiloh: Shattering Myths]

- ↑ К.Маль, Гражданская война в США, М. 2002 С. 198

- ↑ Маль К. М. Гражданская война в США 1861—1865. — М.: ACT; Мн.: Харвест, 2002. С. 201

- ↑ Кирилл Маль упоминает 12 атак

- ↑ Маль К. М. Гражданская война в США 1861—1865. — М.: ACT; Мн.: Харвест, 2002. С. 202

- ↑ 1 2 [www.civilwarhome.com/wallace.htm Рапорт Уоллеса]

- ↑ Nevin, David, and the Editors of Time-Life Books. The Road to Shiloh: Early Battles in the West. — Alexandria, VA: Time-Life Books, 1983. — P. 147.

- ↑ Daniel, Larry J. Shiloh: The Battle That Changed the Civil War. New York: Simon & Schuster, 1997 С. 296—297

- ↑ [www.civilwar.org/battlefields/shiloh/shiloh-fallen-timbers-2011/shiloh-fallen-timbers-then.html Fallen Timbers Then & Now]

- ↑ Cunningham, O. Edward. Shiloh and the Western Campaign of 1862. Edited by Gary Joiner and Timothy Smith. New York: Savas Beatie, 2007 С.422

- ↑ 1 2 Маль К. М. Гражданская война в США 1861—1865. — М.: ACT; Мн.: Харвест, 2002. С. 209

- ↑ [www.civilwarhome.com/Battles.htm The Ten Costliest Battles of the Civil War]

- ↑ [www.civilwarhome.com/grant.htm Рапорт Гранта]

- ↑ [raybradbury.ru/library/story/60/3/1/ Барабанщик из Шайлоу]

Литература

- Conger, Arthur Latham. The Rise of U.S. Grant. Freeport, NY: Books for Libraries Press, 1970. ISBN 0-8369-5572-2. First published 1931 by the Century Co.

- Cunningham, O. Edward. Shiloh and the Western Campaign of 1862. Edited by Gary Joiner and Timothy Smith. New York: Savas Beatie, 2007. ISBN 978-1-932714-27-2.

- Daniel, Larry J. Shiloh: The Battle That Changed the Civil War. New York: Simon & Schuster, 1997. ISBN 0-684-80375-5.

- Eicher, David J. The Longest Night: A Military History of the Civil War. New York: Simon & Schuster, 2001. ISBN 0-684-84944-5.

- Esposito, Vincent J. West Point Atlas of American Wars. New York: Frederick A. Praeger, 1959. The collection of maps (without explanatory text) is available online at the [www.dean.usma.edu/history/web03/atlases/american_civil_war/ West Point website].

- Grant, Ulysses S. [www.gutenberg.org/etext/4367 Personal Memoirs of U. S. Grant]. 2 vols. Charles L. Webster & Company, 1885—86. ISBN 0-914427-67-9.

- Grimsley, Mark, and Steven E. Woodworth. Shiloh: A Battlefield Guide. Lincoln: University of Nebraska Press, 2006. ISBN 0-8032-7100-X.

- Hanson, Victor Davis Ripples of Battle: How Wars of the Past Still Determine How We Fight, How We Live, and How We Think. Garden City, NY: Doubleday, 2003. ISBN 0-385-50400-4.

- McDonough, James L. «Battle of Shiloh.» In Encyclopedia of the American Civil War: A Political, Social, and Military History, edited by David S. Heidler and Jeanne T. Heidler. New York: W. W. Norton & Company, 2000. ISBN 0-393-04758-X.

- McPherson, James M. Battle Cry of Freedom: The Civil War Era (Oxford History of the United States). New York: Oxford University Press, 1988. ISBN 0-19-503863-0.

- Marszalek, John F. Commander of All Lincoln’s Armies: A Life of General Henry W. Halleck. Boston: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. ISBN 0-674-01493-6.

- Nevin, David, and the Editors of Time-Life Books. The Road to Shiloh: Early Battles in the West. Alexandria, VA: Time-Life Books, 1983. ISBN 0-8094-4716-9.

- Smith, Jean Edward Grant. New York: Simon & Shuster, 2001. ISBN 0-684-84927-5.

- Sword, Wiley. Shiloh: Bloody April. Lawrence: University Press of Kansas, 1992. ISBN 0-7006-0650-5. First published 1974 by Morrow.

- Woodworth, Steven E., ed. Grant’s Lieutenants: From Cairo to Vicksburg. Lawrence: University Press of Kansas, 2001. ISBN 0-7006-1127-4.

- Woodworth, Steven E. Nothing but Victory: The Army of the Tennessee, 1861—1865. New York: Alfred A. Knopf, 2005. ISBN 0-375-41218-2.

Ссылки

- [www.civilwar.org/battlefields/shiloh/shiloh-history-articles/shilohsword.html The Battle of Shiloh by WILEY SWORD]

- [www.civilwarhome.com/shilohbattle.htm The Battle of Shiloh by Colonel Wills De Hass]

- [www.civilwarhome.com/sherm.htm Рапорт Шермана]

- [www.civilwarhome.com/prentissshilohor.htm Рапорт Прентисса]

- [www.civilwarhome.com/andersonshilohor.htm Рапорт Андерсона]

- [www.civilwarhome.com/hardeeshiloh.htm Рапорт Харди]

- [www.civilwar.org/battlefields/shiloh/maps/morning-assault-500am-to.html Карта сражения, начало.]

Отрывок, характеризующий Сражение при Шайло

– Ты ей сказал? – спросила Наташа, вся вдруг просияв от радости.– Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада?

– Я так рада, так рада! Я уж сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Nicolas. Как я рада! Я бываю гадкая, но мне совестно было быть одной счастливой без Сони, – продолжала Наташа. – Теперь я так рада, ну, беги к ней.

– Нет, постой, ах какая ты смешная! – сказал Николай, всё всматриваясь в нее, и в сестре тоже находя что то новое, необыкновенное и обворожительно нежное, чего он прежде не видал в ней. – Наташа, что то волшебное. А?

– Да, – отвечала она, – ты прекрасно сделал.

«Если б я прежде видел ее такою, какою она теперь, – думал Николай, – я бы давно спросил, что сделать и сделал бы всё, что бы она ни велела, и всё бы было хорошо».

– Так ты рада, и я хорошо сделал?

– Ах, так хорошо! Я недавно с мамашей поссорилась за это. Мама сказала, что она тебя ловит. Как это можно говорить? Я с мама чуть не побранилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее.

– Так хорошо? – сказал Николай, еще раз высматривая выражение лица сестры, чтобы узнать, правда ли это, и, скрыпя сапогами, он соскочил с отвода и побежал к своим саням. Всё тот же счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из под собольего капора, сидел там, и этот черкес был Соня, и эта Соня была наверное его будущая, счастливая и любящая жена.

Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у Мелюковых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов, они долго сидели, разговаривая о своем счастьи. Они говорили о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы.

На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала. – Только когда всё это будет? Я боюсь, что никогда… Это было бы слишком хорошо! – сказала Наташа вставая и подходя к зеркалам.

– Садись, Наташа, может быть ты увидишь его, – сказала Соня. Наташа зажгла свечи и села. – Какого то с усами вижу, – сказала Наташа, видевшая свое лицо.

– Не надо смеяться, барышня, – сказала Дуняша.

Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркалу; лицо ее приняло серьезное выражение, и она замолкла. Долго она сидела, глядя на ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая (соображаясь с слышанными рассказами) то, что она увидит гроб, то, что увидит его, князя Андрея, в этом последнем, сливающемся, смутном квадрате. Но как ни готова она была принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала. Она часто стала мигать и отошла от зеркала.

– Отчего другие видят, а я ничего не вижу? – сказала она. – Ну садись ты, Соня; нынче непременно тебе надо, – сказала она. – Только за меня… Мне так страшно нынче!

Соня села за зеркало, устроила положение, и стала смотреть.

– Вот Софья Александровна непременно увидят, – шопотом сказала Дуняша; – а вы всё смеетесь.

Соня слышала эти слова, и слышала, как Наташа шопотом сказала:

– И я знаю, что она увидит; она и прошлого года видела.

Минуты три все молчали. «Непременно!» прошептала Наташа и не докончила… Вдруг Соня отсторонила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой.

– Ах, Наташа! – сказала она.

– Видела? Видела? Что видела? – вскрикнула Наташа, поддерживая зеркало.

Соня ничего не видала, она только что хотела замигать глазами и встать, когда услыхала голос Наташи, сказавшей «непременно»… Ей не хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не знала, как и вследствие чего у нее вырвался крик, когда она закрыла глаза рукою.

– Его видела? – спросила Наташа, хватая ее за руку.

– Да. Постой… я… видела его, – невольно сказала Соня, еще не зная, кого разумела Наташа под словом его: его – Николая или его – Андрея.

«Но отчего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие! И кто же может уличить меня в том, что я видела или не видала?» мелькнуло в голове Сони.

– Да, я его видела, – сказала она.

– Как же? Как же? Стоит или лежит?

– Нет, я видела… То ничего не было, вдруг вижу, что он лежит.

– Андрей лежит? Он болен? – испуганно остановившимися глазами глядя на подругу, спрашивала Наташа.

– Нет, напротив, – напротив, веселое лицо, и он обернулся ко мне, – и в ту минуту как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила.

– Ну а потом, Соня?…

– Тут я не рассмотрела, что то синее и красное…

– Соня! когда он вернется? Когда я увижу его! Боже мой, как я боюсь за него и за себя, и за всё мне страшно… – заговорила Наташа, и не отвечая ни слова на утешения Сони, легла в постель и долго после того, как потушили свечу, с открытыми глазами, неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный, лунный свет сквозь замерзшие окна.

Вскоре после святок Николай объявил матери о своей любви к Соне и о твердом решении жениться на ней. Графиня, давно замечавшая то, что происходило между Соней и Николаем, и ожидавшая этого объяснения, молча выслушала его слова и сказала сыну, что он может жениться на ком хочет; но что ни она, ни отец не дадут ему благословения на такой брак. В первый раз Николай почувствовал, что мать недовольна им, что несмотря на всю свою любовь к нему, она не уступит ему. Она, холодно и не глядя на сына, послала за мужем; и, когда он пришел, графиня хотела коротко и холодно в присутствии Николая сообщить ему в чем дело, но не выдержала: заплакала слезами досады и вышла из комнаты. Старый граф стал нерешительно усовещивать Николая и просить его отказаться от своего намерения. Николай отвечал, что он не может изменить своему слову, и отец, вздохнув и очевидно смущенный, весьма скоро перервал свою речь и пошел к графине. При всех столкновениях с сыном, графа не оставляло сознание своей виноватости перед ним за расстройство дел, и потому он не мог сердиться на сына за отказ жениться на богатой невесте и за выбор бесприданной Сони, – он только при этом случае живее вспоминал то, что, ежели бы дела не были расстроены, нельзя было для Николая желать лучшей жены, чем Соня; и что виновен в расстройстве дел только один он с своим Митенькой и с своими непреодолимыми привычками.

Отец с матерью больше не говорили об этом деле с сыном; но несколько дней после этого, графиня позвала к себе Соню и с жестокостью, которой не ожидали ни та, ни другая, графиня упрекала племянницу в заманивании сына и в неблагодарности. Соня, молча с опущенными глазами, слушала жестокие слова графини и не понимала, чего от нее требуют. Она всем готова была пожертвовать для своих благодетелей. Мысль о самопожертвовании была любимой ее мыслью; но в этом случае она не могла понять, кому и чем ей надо жертвовать. Она не могла не любить графиню и всю семью Ростовых, но и не могла не любить Николая и не знать, что его счастие зависело от этой любви. Она была молчалива и грустна, и не отвечала. Николай не мог, как ему казалось, перенести долее этого положения и пошел объясниться с матерью. Николай то умолял мать простить его и Соню и согласиться на их брак, то угрожал матери тем, что, ежели Соню будут преследовать, то он сейчас же женится на ней тайно.

Графиня с холодностью, которой никогда не видал сын, отвечала ему, что он совершеннолетний, что князь Андрей женится без согласия отца, и что он может то же сделать, но что никогда она не признает эту интригантку своей дочерью.

Взорванный словом интригантка , Николай, возвысив голос, сказал матери, что он никогда не думал, чтобы она заставляла его продавать свои чувства, и что ежели это так, то он последний раз говорит… Но он не успел сказать того решительного слова, которого, судя по выражению его лица, с ужасом ждала мать и которое может быть навсегда бы осталось жестоким воспоминанием между ними. Он не успел договорить, потому что Наташа с бледным и серьезным лицом вошла в комнату от двери, у которой она подслушивала.

– Николинька, ты говоришь пустяки, замолчи, замолчи! Я тебе говорю, замолчи!.. – почти кричала она, чтобы заглушить его голос.

– Мама, голубчик, это совсем не оттого… душечка моя, бедная, – обращалась она к матери, которая, чувствуя себя на краю разрыва, с ужасом смотрела на сына, но, вследствие упрямства и увлечения борьбы, не хотела и не могла сдаться.

– Николинька, я тебе растолкую, ты уйди – вы послушайте, мама голубушка, – говорила она матери.

Слова ее были бессмысленны; но они достигли того результата, к которому она стремилась.

Графиня тяжело захлипав спрятала лицо на груди дочери, а Николай встал, схватился за голову и вышел из комнаты.

Наташа взялась за дело примирения и довела его до того, что Николай получил обещание от матери в том, что Соню не будут притеснять, и сам дал обещание, что он ничего не предпримет тайно от родителей.

С твердым намерением, устроив в полку свои дела, выйти в отставку, приехать и жениться на Соне, Николай, грустный и серьезный, в разладе с родными, но как ему казалось, страстно влюбленный, в начале января уехал в полк.

После отъезда Николая в доме Ростовых стало грустнее чем когда нибудь. Графиня от душевного расстройства сделалась больна.

Соня была печальна и от разлуки с Николаем и еще более от того враждебного тона, с которым не могла не обращаться с ней графиня. Граф более чем когда нибудь был озабочен дурным положением дел, требовавших каких нибудь решительных мер. Необходимо было продать московский дом и подмосковную, а для продажи дома нужно было ехать в Москву. Но здоровье графини заставляло со дня на день откладывать отъезд.

Наташа, легко и даже весело переносившая первое время разлуки с своим женихом, теперь с каждым днем становилась взволнованнее и нетерпеливее. Мысль о том, что так, даром, ни для кого пропадает ее лучшее время, которое бы она употребила на любовь к нему, неотступно мучила ее. Письма его большей частью сердили ее. Ей оскорбительно было думать, что тогда как она живет только мыслью о нем, он живет настоящею жизнью, видит новые места, новых людей, которые для него интересны. Чем занимательнее были его письма, тем ей было досаднее. Ее же письма к нему не только не доставляли ей утешения, но представлялись скучной и фальшивой обязанностью. Она не умела писать, потому что не могла постигнуть возможности выразить в письме правдиво хоть одну тысячную долю того, что она привыкла выражать голосом, улыбкой и взглядом. Она писала ему классически однообразные, сухие письма, которым сама не приписывала никакого значения и в которых, по брульонам, графиня поправляла ей орфографические ошибки.

Здоровье графини все не поправлялось; но откладывать поездку в Москву уже не было возможности. Нужно было делать приданое, нужно было продать дом, и притом князя Андрея ждали сперва в Москву, где в эту зиму жил князь Николай Андреич, и Наташа была уверена, что он уже приехал.

Графиня осталась в деревне, а граф, взяв с собой Соню и Наташу, в конце января поехал в Москву.

Пьер после сватовства князя Андрея и Наташи, без всякой очевидной причины, вдруг почувствовал невозможность продолжать прежнюю жизнь. Как ни твердо он был убежден в истинах, открытых ему его благодетелем, как ни радостно ему было то первое время увлечения внутренней работой самосовершенствования, которой он предался с таким жаром, после помолвки князя Андрея с Наташей и после смерти Иосифа Алексеевича, о которой он получил известие почти в то же время, – вся прелесть этой прежней жизни вдруг пропала для него. Остался один остов жизни: его дом с блестящею женой, пользовавшеюся теперь милостями одного важного лица, знакомство со всем Петербургом и служба с скучными формальностями. И эта прежняя жизнь вдруг с неожиданной мерзостью представилась Пьеру. Он перестал писать свой дневник, избегал общества братьев, стал опять ездить в клуб, стал опять много пить, опять сблизился с холостыми компаниями и начал вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание. Пьер почувствовав, что она была права, и чтобы не компрометировать свою жену, уехал в Москву.

В Москве, как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной дворней, как только он увидал – проехав по городу – эту Иверскую часовню с бесчисленными огнями свеч перед золотыми ризами, эту Кремлевскую площадь с незаезженным снегом, этих извозчиков и лачужки Сивцева Вражка, увидал стариков московских, ничего не желающих и никуда не спеша доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь, московские балы и Московский Английский клуб, – он почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате.

Московское общество всё, начиная от старух до детей, как своего давно жданного гостя, которого место всегда было готово и не занято, – приняло Пьера. Для московского света, Пьер был самым милым, добрым, умным веселым, великодушным чудаком, рассеянным и душевным, русским, старого покроя, барином. Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех.

Бенефисы, дурные картины, статуи, благотворительные общества, цыгане, школы, подписные обеды, кутежи, масоны, церкви, книги – никто и ничто не получало отказа, и ежели бы не два его друга, занявшие у него много денег и взявшие его под свою опеку, он бы всё роздал. В клубе не было ни обеда, ни вечера без него. Как только он приваливался на свое место на диване после двух бутылок Марго, его окружали, и завязывались толки, споры, шутки. Где ссорились, он – одной своей доброй улыбкой и кстати сказанной шуткой, мирил. Масонские столовые ложи были скучны и вялы, ежели его не было.

Когда после холостого ужина он, с доброй и сладкой улыбкой, сдаваясь на просьбы веселой компании, поднимался, чтобы ехать с ними, между молодежью раздавались радостные, торжественные крики. На балах он танцовал, если не доставало кавалера. Молодые дамы и барышни любили его за то, что он, не ухаживая ни за кем, был со всеми одинаково любезен, особенно после ужина. «Il est charmant, il n'a pas de seхе», [Он очень мил, но не имеет пола,] говорили про него.

Пьер был тем отставным добродушно доживающим свой век в Москве камергером, каких были сотни.

Как бы он ужаснулся, ежели бы семь лет тому назад, когда он только приехал из за границы, кто нибудь сказал бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея давно пробита, определена предвечно, и что, как он ни вертись, он будет тем, чем были все в его положении. Он не мог бы поверить этому! Разве не он всей душой желал, то произвести республику в России, то самому быть Наполеоном, то философом, то тактиком, победителем Наполеона? Разве не он видел возможность и страстно желал переродить порочный род человеческий и самого себя довести до высшей степени совершенства? Разве не он учреждал и школы и больницы и отпускал своих крестьян на волю?

А вместо всего этого, вот он, богатый муж неверной жены, камергер в отставке, любящий покушать, выпить и расстегнувшись побранить легко правительство, член Московского Английского клуба и всеми любимый член московского общества. Он долго не мог помириться с той мыслью, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал семь лет тому назад.

Иногда он утешал себя мыслями, что это только так, покамест, он ведет эту жизнь; но потом его ужасала другая мысль, что так, покамест, уже сколько людей входили, как он, со всеми зубами и волосами в эту жизнь и в этот клуб и выходили оттуда без одного зуба и волоса.

В минуты гордости, когда он думал о своем положении, ему казалось, что он совсем другой, особенный от тех отставных камергеров, которых он презирал прежде, что те были пошлые и глупые, довольные и успокоенные своим положением, «а я и теперь всё недоволен, всё мне хочется сделать что то для человечества», – говорил он себе в минуты гордости. «А может быть и все те мои товарищи, точно так же, как и я, бились, искали какой то новой, своей дороги в жизни, и так же как и я силой обстановки, общества, породы, той стихийной силой, против которой не властен человек, были приведены туда же, куда и я», говорил он себе в минуты скромности, и поживши в Москве несколько времени, он не презирал уже, а начинал любить, уважать и жалеть, так же как и себя, своих по судьбе товарищей.

На Пьера не находили, как прежде, минуты отчаяния, хандры и отвращения к жизни; но та же болезнь, выражавшаяся прежде резкими припадками, была вогнана внутрь и ни на мгновенье не покидала его. «К чему? Зачем? Что такое творится на свете?» спрашивал он себя с недоумением по нескольку раз в день, невольно начиная вдумываться в смысл явлений жизни; но опытом зная, что на вопросы эти не было ответов, он поспешно старался отвернуться от них, брался за книгу, или спешил в клуб, или к Аполлону Николаевичу болтать о городских сплетнях.

«Елена Васильевна, никогда ничего не любившая кроме своего тела и одна из самых глупых женщин в мире, – думал Пьер – представляется людям верхом ума и утонченности, и перед ней преклоняются. Наполеон Бонапарт был презираем всеми до тех пор, пока он был велик, и с тех пор как он стал жалким комедиантом – император Франц добивается предложить ему свою дочь в незаконные супруги. Испанцы воссылают мольбы Богу через католическое духовенство в благодарность за то, что они победили 14 го июня французов, а французы воссылают мольбы через то же католическое духовенство о том, что они 14 го июня победили испанцев. Братья мои масоны клянутся кровью в том, что они всем готовы жертвовать для ближнего, а не платят по одному рублю на сборы бедных и интригуют Астрея против Ищущих манны, и хлопочут о настоящем Шотландском ковре и об акте, смысла которого не знает и тот, кто писал его, и которого никому не нужно. Все мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему – закон, вследствие которого мы воздвигли в Москве сорок сороков церквей, а вчера засекли кнутом бежавшего человека, и служитель того же самого закона любви и прощения, священник, давал целовать солдату крест перед казнью». Так думал Пьер, и эта вся, общая, всеми признаваемая ложь, как он ни привык к ней, как будто что то новое, всякий раз изумляла его. – «Я понимаю эту ложь и путаницу, думал он, – но как мне рассказать им всё, что я понимаю? Я пробовал и всегда находил, что и они в глубине души понимают то же, что и я, но стараются только не видеть ее . Стало быть так надо! Но мне то, мне куда деваться?» думал Пьер. Он испытывал несчастную способность многих, особенно русских людей, – способность видеть и верить в возможность добра и правды, и слишком ясно видеть зло и ложь жизни, для того чтобы быть в силах принимать в ней серьезное участие. Всякая область труда в глазах его соединялась со злом и обманом. Чем он ни пробовал быть, за что он ни брался – зло и ложь отталкивали его и загораживали ему все пути деятельности. А между тем надо было жить, надо было быть заняту. Слишком страшно было быть под гнетом этих неразрешимых вопросов жизни, и он отдавался первым увлечениям, чтобы только забыть их. Он ездил во всевозможные общества, много пил, покупал картины и строил, а главное читал.

Он читал и читал всё, что попадалось под руку, и читал так что, приехав домой, когда лакеи еще раздевали его, он, уже взяв книгу, читал – и от чтения переходил ко сну, и от сна к болтовне в гостиных и клубе, от болтовни к кутежу и женщинам, от кутежа опять к болтовне, чтению и вину. Пить вино для него становилось всё больше и больше физической и вместе нравственной потребностью. Несмотря на то, что доктора говорили ему, что с его корпуленцией, вино для него опасно, он очень много пил. Ему становилось вполне хорошо только тогда, когда он, сам не замечая как, опрокинув в свой большой рот несколько стаканов вина, испытывал приятную теплоту в теле, нежность ко всем своим ближним и готовность ума поверхностно отзываться на всякую мысль, не углубляясь в сущность ее. Только выпив бутылку и две вина, он смутно сознавал, что тот запутанный, страшный узел жизни, который ужасал его прежде, не так страшен, как ему казалось. С шумом в голове, болтая, слушая разговоры или читая после обеда и ужина, он беспрестанно видел этот узел, какой нибудь стороной его. Но только под влиянием вина он говорил себе: «Это ничего. Это я распутаю – вот у меня и готово объяснение. Но теперь некогда, – я после обдумаю всё это!» Но это после никогда не приходило.

Натощак, поутру, все прежние вопросы представлялись столь же неразрешимыми и страшными, и Пьер торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто нибудь приходил к нему.

Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами в прикрытии, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе занятие, для того чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. «Нет ни ничтожного, ни важного, всё равно: только бы спастись от нее как умею»! думал Пьер. – «Только бы не видать ее , эту страшную ее ».

В начале зимы, князь Николай Андреич Болконский с дочерью приехали в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по ослаблению на ту пору восторга к царствованию императора Александра, и по тому анти французскому и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреич сделался тотчас же предметом особенной почтительности москвичей и центром московской оппозиции правительству.

Князь очень постарел в этот год. В нем появились резкие признаки старости: неожиданные засыпанья, забывчивость ближайших по времени событий и памятливость к давнишним, и детское тщеславие, с которым он принимал роль главы московской оппозиции. Несмотря на то, когда старик, особенно по вечерам, выходил к чаю в своей шубке и пудренном парике, и начинал, затронутый кем нибудь, свои отрывистые рассказы о прошедшем, или еще более отрывистые и резкие суждения о настоящем, он возбуждал во всех своих гостях одинаковое чувство почтительного уважения. Для посетителей весь этот старинный дом с огромными трюмо, дореволюционной мебелью, этими лакеями в пудре, и сам прошлого века крутой и умный старик с его кроткою дочерью и хорошенькой француженкой, которые благоговели перед ним, – представлял величественно приятное зрелище. Но посетители не думали о том, что кроме этих двух трех часов, во время которых они видели хозяев, было еще 22 часа в сутки, во время которых шла тайная внутренняя жизнь дома.

В последнее время в Москве эта внутренняя жизнь сделалась очень тяжела для княжны Марьи. Она была лишена в Москве тех своих лучших радостей – бесед с божьими людьми и уединения, – которые освежали ее в Лысых Горах, и не имела никаких выгод и радостей столичной жизни. В свет она не ездила; все знали, что отец не пускает ее без себя, а сам он по нездоровью не мог ездить, и ее уже не приглашали на обеды и вечера. Надежду на замужество княжна Марья совсем оставила. Она видела ту холодность и озлобление, с которыми князь Николай Андреич принимал и спроваживал от себя молодых людей, могущих быть женихами, иногда являвшихся в их дом. Друзей у княжны Марьи не было: в этот приезд в Москву она разочаровалась в своих двух самых близких людях. М lle Bourienne, с которой она и прежде не могла быть вполне откровенна, теперь стала ей неприятна и она по некоторым причинам стала отдаляться от нее. Жюли, которая была в Москве и к которой княжна Марья писала пять лет сряду, оказалась совершенно чужою ей, когда княжна Марья вновь сошлась с нею лично. Жюли в это время, по случаю смерти братьев сделавшись одной из самых богатых невест в Москве, находилась во всем разгаре светских удовольствий. Она была окружена молодыми людьми, которые, как она думала, вдруг оценили ее достоинства. Жюли находилась в том периоде стареющейся светской барышни, которая чувствует, что наступил последний шанс замужества, и теперь или никогда должна решиться ее участь. Княжна Марья с грустной улыбкой вспоминала по четвергам, что ей теперь писать не к кому, так как Жюли, Жюли, от присутствия которой ей не было никакой радости, была здесь и виделась с нею каждую неделю. Она, как старый эмигрант, отказавшийся жениться на даме, у которой он проводил несколько лет свои вечера, жалела о том, что Жюли была здесь и ей некому писать. Княжне Марье в Москве не с кем было поговорить, некому поверить своего горя, а горя много прибавилось нового за это время. Срок возвращения князя Андрея и его женитьбы приближался, а его поручение приготовить к тому отца не только не было исполнено, но дело напротив казалось совсем испорчено, и напоминание о графине Ростовой выводило из себя старого князя, и так уже большую часть времени бывшего не в духе. Новое горе, прибавившееся в последнее время для княжны Марьи, были уроки, которые она давала шестилетнему племяннику. В своих отношениях с Николушкой она с ужасом узнавала в себе свойство раздражительности своего отца. Сколько раз она ни говорила себе, что не надо позволять себе горячиться уча племянника, почти всякий раз, как она садилась с указкой за французскую азбуку, ей так хотелось поскорее, полегче перелить из себя свое знание в ребенка, уже боявшегося, что вот вот тетя рассердится, что она при малейшем невнимании со стороны мальчика вздрагивала, торопилась, горячилась, возвышала голос, иногда дергала его за руку и ставила в угол. Поставив его в угол, она сама начинала плакать над своей злой, дурной натурой, и Николушка, подражая ей рыданьями, без позволенья выходил из угла, подходил к ней и отдергивал от лица ее мокрые руки, и утешал ее. Но более, более всего горя доставляла княжне раздражительность ее отца, всегда направленная против дочери и дошедшая в последнее время до жестокости. Ежели бы он заставлял ее все ночи класть поклоны, ежели бы он бил ее, заставлял таскать дрова и воду, – ей бы и в голову не пришло, что ее положение трудно; но этот любящий мучитель, самый жестокий от того, что он любил и за то мучил себя и ее, – умышленно умел не только оскорбить, унизить ее, но и доказать ей, что она всегда и во всем была виновата. В последнее время в нем появилась новая черта, более всего мучившая княжну Марью – это было его большее сближение с m lle Bourienne. Пришедшая ему, в первую минуту по получении известия о намерении своего сына, мысль шутка о том, что ежели Андрей женится, то и он сам женится на Bourienne, – видимо понравилась ему, и он с упорством последнее время (как казалось княжне Марье) только для того, чтобы ее оскорбить, выказывал особенную ласку к m lle Bоurienne и выказывал свое недовольство к дочери выказываньем любви к Bourienne.