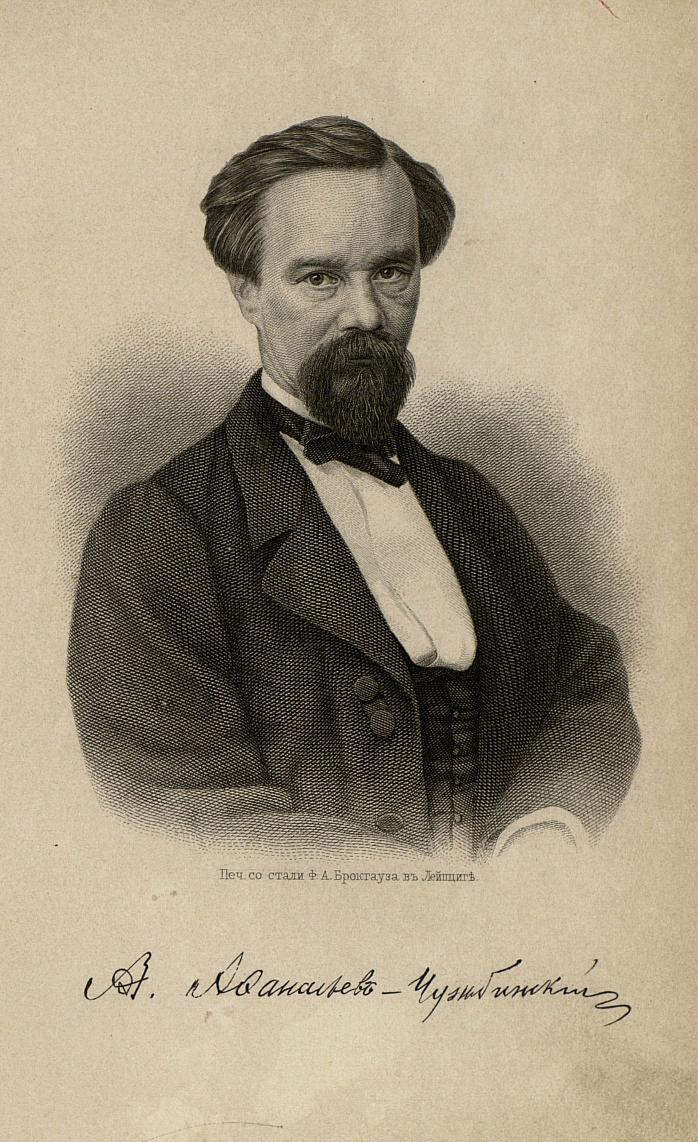

Афанасьев-Чужбинский, Александр Степанович

| Александр Степанович Афанасьев-Чужбинский | |

| |

| Имя при рождении: |

Александр Степанович Афанасьев |

|---|---|

| Псевдонимы: |

Чужбинский |

| Дата рождения: | |

| Место рождения: | |

| Дата смерти: |

6 сентября (18 сентября) 1875 (59 лет) |

| Место смерти: | |

| Гражданство: | |

| Род деятельности: |

поэт, прозаик, переводчик, этнограф |

| Дебют: | |

Алекса́ндр Степа́нович Афана́сьев-Чужби́нский (настоящая фамилия Афанасьев; 29 февраля (12 марта) 1816, село Исковцы Лубенского уезда Полтавской губернии — 6 сентября (18 сентября) 1875, Санкт-Петербург) — русский и украинский поэт, писатель, переводчик, этнограф; писал на русском и украинском языках, переводил с польского и французского языков.

Биография

Родился в семье небогатого помещика. Окончил Гимназию высших наук князя Безбородко в Нежине (1835). Поступил юнкером в белгородский уланский полк. В 1843 году вышел в отставку в чине поручика. Первым напечатанным произведением было стихотворение «Кольцо» («Современник»; 1838, т. XI), за подписью Чужбинский; под этим псевдонимом появлялись его произведения до 1851 года.

В 1843 году познакомился с Тарасом Шевченко. Оставил о нём воспоминания («Воспоминание о Т. Г. Шевченко», 1861). В 1847 году был назначен редактором неофициальной части «Воронежских губернских ведомостей»; через два года опять вышел в отставку. Сотрудничал во многих журналах. В 1856 году Афанасьев, по предложению великого князя Константина Николаевича, в одно время с А. Н. Островским, А. Ф. Писемским, М. Л. Михайловым и С. В. Максимовым, был послан изучать быт и нравы приречных и приморских областей России. Афанасьев избрал Приднепровье, как более знакомый ему край, и результаты своих исследований изложил в целом ряде статей, составивших впоследствии двухтомный этнографический труд «Поездка в южную Россию» (Санкт-Петербург, 1861).

В 1864 году основал «Петербургский листок»; редактировал в 1870-х годах «Магазин иностранной литературы», в 1875 году — «Новости». В последние годы своей жизни состоял смотрителем Петропавловского музея.

Умер в Санкт-Петербурге 6 (18) сентября 1875 года. Похоронен на Литераторских мостках на Волковском кладбище.[1][2]

В 2016 году в г.Днепропетровске в его честь была переименована улица.

Литературная деятельность

Дебютировал в печати в 1837 году стихотворением «Кольцо», опубликованным в журнале «Современник». Сотрудничал в журналах «Литературное прибавление к „Русскому Инвалиду“», «Галатея», «Иллюстрация», «Сын Отечества», «Пантеон», «Санкт-Петербургские ведомости», «Современник», «Русский вестник», «Маяк», «Морской сборник», «Москвитянин», «Русское слово», «Основа» и других изданиях.

Первое стихотворение на украинском языке было опубликовано в 1841 году в альманахе «Ластівка» (Санкт-Петербург). Позднее стихи на украинском были собраны в изданном анонимно сборнике «Що було на серці» (1855).

Переводил произведения Фенимора Купера, Генриха Ржевуского, Ю. И. Крашевского, Юзефа Коженёвского. В 1851 году выпустил «Галерею польских писателей» (5 частей) и рассказы в стихах «Русский солдат» (2 выпуска), подписанные его настоящим именем. С 1853 года постоянно подписывался А.-Чужбинский.

В 1864 году основал «Петербургский листок». Вёл отдел «Журналистика» в газете «Неделя» (1867—1868). Редактировал «Заграничный вестник» (1864—1867), «Новый русский базар» (1867—1868), «Искру» (1875), газету «Новости» (1875). Основал журнал «Магазин иностранной литературы» и редактировал его.

Автор рассказов, романов «Соседка» (1854), «Петербургские игроки» (ч. 1—4, 1872), произведений из провинциального, военного и столичного быта — «Очерки прошлого» (ч. 1—4, 1863), «Очерки прошлого. Город Смуров» (1871), «Очерки прошлого. Фаня» (1872).

Автор рассказов, романов «Соседка» (1854), «Петербургские игроки» (ч. 1—4, 1872), произведений из провинциального, военного и столичного быта — «Очерки прошлого» (ч. 1—4, 1863), «Очерки прошлого. Город Смуров» (1871), «Очерки прошлого. Фаня» (1872).

Составлял «Словарь малорусского наречия» (буквы А — З. «Известия Академии Наук по отделу русского языка и словесности», 1855, т. IV и отдельно СПб., 1855).

Наибольший успех из всего написанного имели украинские стихотворения; некоторые из них оставались очень популярными до начала XX века. Пользовались в своё время успехом и беллетристические произведения Афанасьева, особенно «Петербургские игроки»; но среди беллетристов он занимал очень скромное место, его произведения лишены серьёзного художественного значения. Гораздо выше стоят его этнографические работы, в которых много наблюдательности. «Словарь малорусского наречия» был встречен сочувственно Академией наук, но украиноведы отнеслись к нему довольно отрицательно.

Напишите отзыв о статье "Афанасьев-Чужбинский, Александр Степанович"

Литература

- Баскаков В. Н. Афанасьев-Чужбинский Александр Степанович // Русские писатели 1800—1917. Биографический словарь / П. А. Николаев (гл. ред.). — Москва: Советская энциклопедия, 1989. — Т. 1: А—Г. — С. 124—125. — 672 с.

Ссылки

- Афанасьев, Александр Степанович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- [dlib.rsl.ru/viewer/01003924148 Собрание сочинений Александра Степановича Афанасьева (Чужбинского)] / Под ред. П. В. Быкова. Т. 1-9. — С.-Петербург: Книгоиздательство Герман Гоппе, 1890.

Примечания

Отрывок, характеризующий Афанасьев-Чужбинский, Александр Степанович

– Nun ja, was soll denn da noch expliziert werden? [Ну да, что еще тут толковать? (нем.) ] – Паулучи и Мишо в два голоса нападали на Вольцогена по французски. Армфельд по немецки обращался к Пфулю. Толь по русски объяснял князю Волконскому. Князь Андрей молча слушал и наблюдал.Из всех этих лиц более всех возбуждал участие в князе Андрее озлобленный, решительный и бестолково самоуверенный Пфуль. Он один из всех здесь присутствовавших лиц, очевидно, ничего не желал для себя, ни к кому не питал вражды, а желал только одного – приведения в действие плана, составленного по теории, выведенной им годами трудов. Он был смешон, был неприятен своей ироничностью, но вместе с тем он внушал невольное уважение своей беспредельной преданностью идее. Кроме того, во всех речах всех говоривших была, за исключением Пфуля, одна общая черта, которой не было на военном совете в 1805 м году, – это был теперь хотя и скрываемый, но панический страх перед гением Наполеона, страх, который высказывался в каждом возражении. Предполагали для Наполеона всё возможным, ждали его со всех сторон и его страшным именем разрушали предположения один другого. Один Пфуль, казалось, и его, Наполеона, считал таким же варваром, как и всех оппонентов своей теории. Но, кроме чувства уважения, Пфуль внушал князю Андрею и чувство жалости. По тому тону, с которым с ним обращались придворные, по тому, что позволил себе сказать Паулучи императору, но главное по некоторой отчаянности выражении самого Пфуля, видно было, что другие знали и он сам чувствовал, что падение его близко. И, несмотря на свою самоуверенность и немецкую ворчливую ироничность, он был жалок с своими приглаженными волосами на височках и торчавшими на затылке кисточками. Он, видимо, хотя и скрывал это под видом раздражения и презрения, он был в отчаянии оттого, что единственный теперь случай проверить на огромном опыте и доказать всему миру верность своей теории ускользал от него.

Прения продолжались долго, и чем дольше они продолжались, тем больше разгорались споры, доходившие до криков и личностей, и тем менее было возможно вывести какое нибудь общее заключение из всего сказанного. Князь Андрей, слушая этот разноязычный говор и эти предположения, планы и опровержения и крики, только удивлялся тому, что они все говорили. Те, давно и часто приходившие ему во время его военной деятельности, мысли, что нет и не может быть никакой военной науки и поэтому не может быть никакого так называемого военного гения, теперь получили для него совершенную очевидность истины. «Какая же могла быть теория и наука в деле, которого условия и обстоятельства неизвестны и не могут быть определены, в котором сила деятелей войны еще менее может быть определена? Никто не мог и не может знать, в каком будет положении наша и неприятельская армия через день, и никто не может знать, какая сила этого или того отряда. Иногда, когда нет труса впереди, который закричит: „Мы отрезаны! – и побежит, а есть веселый, смелый человек впереди, который крикнет: «Ура! – отряд в пять тысяч стоит тридцати тысяч, как под Шепграбеном, а иногда пятьдесят тысяч бегут перед восемью, как под Аустерлицем. Какая же может быть наука в таком деле, в котором, как во всяком практическом деле, ничто не может быть определено и все зависит от бесчисленных условий, значение которых определяется в одну минуту, про которую никто не знает, когда она наступит. Армфельд говорит, что наша армия отрезана, а Паулучи говорит, что мы поставили французскую армию между двух огней; Мишо говорит, что негодность Дрисского лагеря состоит в том, что река позади, а Пфуль говорит, что в этом его сила. Толь предлагает один план, Армфельд предлагает другой; и все хороши, и все дурны, и выгоды всякого положения могут быть очевидны только в тот момент, когда совершится событие. И отчего все говорят: гений военный? Разве гений тот человек, который вовремя успеет велеть подвезти сухари и идти тому направо, тому налево? Оттого только, что военные люди облечены блеском и властью и массы подлецов льстят власти, придавая ей несвойственные качества гения, их называют гениями. Напротив, лучшие генералы, которых я знал, – глупые или рассеянные люди. Лучший Багратион, – сам Наполеон признал это. А сам Бонапарте! Я помню самодовольное и ограниченное его лицо на Аустерлицком поле. Не только гения и каких нибудь качеств особенных не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых лучших высших, человеческих качеств – любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо уверен в том, что то, что он делает, очень важно (иначе у него недостанет терпения), и тогда только он будет храбрый полководец. Избави бог, коли он человек, полюбит кого нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет. Понятно, что исстари еще для них подделали теорию гениев, потому что они – власть. Заслуга в успехе военного дела зависит не от них, а от того человека, который в рядах закричит: пропали, или закричит: ура! И только в этих рядах можно служить с уверенностью, что ты полезен!“

Так думал князь Андрей, слушая толки, и очнулся только тогда, когда Паулучи позвал его и все уже расходились.

На другой день на смотру государь спросил у князя Андрея, где он желает служить, и князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, а попросив позволения служить в армии.

Ростов перед открытием кампании получил письмо от родителей, в котором, кратко извещая его о болезни Наташи и о разрыве с князем Андреем (разрыв этот объясняли ему отказом Наташи), они опять просили его выйти в отставку и приехать домой. Николай, получив это письмо, и не попытался проситься в отпуск или отставку, а написал родителям, что очень жалеет о болезни и разрыве Наташи с ее женихом и что он сделает все возможное для того, чтобы исполнить их желание. Соне он писал отдельно.

«Обожаемый друг души моей, – писал он. – Ничто, кроме чести, не могло бы удержать меня от возвращения в деревню. Но теперь, перед открытием кампании, я бы счел себя бесчестным не только перед всеми товарищами, но и перед самим собою, ежели бы я предпочел свое счастие своему долгу и любви к отечеству. Но это последняя разлука. Верь, что тотчас после войны, ежели я буду жив и все любим тобою, я брошу все и прилечу к тебе, чтобы прижать тебя уже навсегда к моей пламенной груди».

- Родившиеся 12 марта

- Родившиеся в 1816 году

- Персоналии по алфавиту

- Родившиеся в Лубенском уезде

- Умершие 18 сентября

- Умершие в 1875 году

- Писатели по алфавиту

- Поэты России XIX века

- Переводчики России

- Переводчики по алфавиту

- Русские поэты

- Украинские поэты

- Похороненные на Литераторских мостках

- Выпускники Нежинского лицея (гимназии)