Штуровский вариант словацкого литературного языка

Шту́ровский вариа́нт слова́цкого литерату́рного языка́ (также словацкий язык в кодификации Штура, штуровщина; словацк. štúrovčina, štúrovská spisovná slovenčina, štúrovská kodifikácia spisovnej slovenčiny, štúrovská slovenčina) — второй вариант кодификации словацкого литературного языка, осуществлённый в середине XIX века благодаря усилиям Л. Штура, Й. М. Гурбана и М. Годжи. В отличие от первой кодификации словацкого языка А. Бернолака, разработанной в конце XVIII века, представляющей собой систему преимущественно западнословацкого типа, основой штуровской нормы стали черты среднесловацкого интердиалекта, носителями которого являлись представители образованной части населения Средней Словакии. Первые произведения на штуровщине были опубликованы в 1844 году[1][2][3]. Для штуровского варианта словацкого литературного языка был выбран фонетический принцип правописания.

Кодификация Л. Штура носила прескриптивный характер, так как ко времени создания литературной нормы достаточно развитая письменность на языке среднесловацкого типа отсутствовала. В то же время первые произведения на штуровщине появились ещё до публикации работ Л. Штура[4].

В 1851 году языковая кодификация Л. Штура была реформирована, по предложениям М. Годжи и М. Гатталы в штуровщину были внесены изменения и дополнения. Обновлённый вариант словацкой литературной нормы (отражённый в «Краткой словацкой грамматике» 1852 года) был утверждён собравшейся в Братиславе группой ведущих представителей протестантского и католического течений Словакии. Эта норма стала единой для всех словаков, она сохранилась в основном до настоящего времени, несмотря на ряд последующих уточнений и модификаций[1][2].

Содержание

Предпосылки кодификации

Впервые словацкий литературный язык был кодифицирован в конце XVIII века католическим священником А. Бернолаком, его основой стал западнословацкий интердиалект, сочетающий в себе главным образом западнословацкие диалектные особенности и черты чешского литературного языка. Данная языковая реформа была принята только словаками католического вероисповедания. Протестантская часть словацкого общества продолжала пользоваться чешским литературным языком[1]. Таким образом, с конца XVIII века до середины XIX века на территории Словакии сложилась ситуация, при которой конкурировали два литературных языка, связанных с развитием словацкой национальной культуры — бернолаковский словацкий и чешский[5].

Литературно-письменное двуязычие было следствием двух противоположных тенденций, сложившихся в словацком обществе по отношению к вопросу языка к концу XVIII века. Первая из них была характерна для протестантского населения Словакии, которое было тесно связано с чешским языком и культурой (чешский язык, в частности, был языком литургии для словацких протестантов) и придерживалось точки зрения о культурном и языковом единстве чехов и словаков. Словаки-протестанты стремились сохранить в качестве литературного языка чешский (как общий литературный язык чехов и словаков). Вторая тенденция была распространена среди интеллигенции словаков-католиков и характеризовалась идеями самостоятельности словацкой нации и их языка[6].

В условиях противостояния двух концепций развития словацкой национальной культуры в словацком обществе развернулась полемика, затрагивающая в частности и вопросы национального литературно-письменного языка. Протестанты считали чешский язык единственно возможным средством развития словацкой литературы, фактором, объединяющим культуры двух народов и сплачивающих словаков в противостоянии мадьяризации, они отвергали бернолаковщину, одним из её активных критиков был Ю. Рибаи, выступавший против письменности на словацкой основе уже в 1790-х годах. Реформа А. Бернолака, разъединяющая два народа, объявлялась протестантами «вредной». На рубеже XVIII—XIX веков словацкие протестанты (Ю. Рибаи, И. Палкович, Б. Таблиц) во многом в ответ на активную деятельность бернолаковского «Словацкого учёного товарищества» неоднократно предпринимали попытки организовать общество, целью которого стала бы популяризация чешского языка в Словакии. В 1803 году они организуют «Институт чехословацкой литературы и языка» при евангелическом лицее в Братиславе[7].

В 1820—1830-х годах отмечаются попытки контактов протестантского и католического обществ Словакии в стремлении найти решение языкового вопроса. Словаки пришли к пониманию того, что для успеха национально-освободительного движения, полноценного развития культуры и просвещения необходима консолидация словацкой нации и единый для всех словаков литературный язык.

Среди представителей словацкого протестантского общества появляются деятели, понимающие, что чешская библитчина сильно расходится с народно-разговорной речью словаков и является сложной для простого народа Словакии, они стали допускать отступления от неизменного следования нормам чешского языка, но при этом продолжали отрицать бернолаковщину и любые попытки создания нормы на основе родной речи. Так, Я. Коллар и П. Й. Шафарик решили внести в чешский язык элементы словацкого языка, создав в 1820-х годах так называемый «чешско-словацкий» литературный язык, или стиль. Этот компромиссный вариант литературной нормы по их мнению должен был быть более понятен для простого народа, сблизить позиции протестантов и католиков, и при этом сохранить национально-культурное и литературно-языковое единство чехов и словаков. Данная норма не была принята ни в Чехии, ни в Словакии. От неё позднее отказались и сами авторы, вернувшись в своих работах к чешскому языку[8].

Словаки-католики, сторонники реформы А. Бернолака также были готовы на компромисс. Так, М. Гамульяк и Я. Геркель допускали возможность сближения бернолаковской нормы с чешским языком или же со среднесловацким диалектом, но продолжали считать при этом, что основой литературного языка словаков должна быть бернолаковщина[9].

В 1834 году впервые словаки-протестанты и словаки-католики создали совместную организацию — в Пеште было основано «Общество любителей словацкого языка и литературы» — его председателем стал Я. Коллар, а секретарём М. Гамульяк. В 1835—1840 годах общество издавало альманах Zora, в котором материалы печатались на чешском (в разных вариантах), чешско-словацком и бернолаковском словацком языках. Таким образом, между словаками разных конфессий наметилось сотрудничество, литературные нормы были признаны равноправными, но это всё ещё не решало вопроса единства литературного языка — каждая из сторон видела в качестве основы объединения свой язык, кроме того, полемика сторонников чешского и бернолаковского языков периодически возобновлялась[10].

Языковая реформа Людовита Штура

В 1840-х годах проблема единого литературного языка для словаков стала ощущаться острее в условиях изменения общественно-политической ситуации в Словакии — произошло усиление движения национального словацкого возрождения, расширилась его социальная база, оно уже не ограничивалось решением только культурно-языковых вопросов. Росту национального движения словаков способствовала необходимость противостояния нарастающим процессам мадьяризации. Всё шире в Венгрии распространялась концепция единого венгерского государства и единой венгерской нации, венгерский язык был объявлен официальным и стал единственным языком обучения в Венгерском королевстве (за исключением Хорватии). Власти Венгрии с ещё большей враждебностью стали относиться к национальному движению этнических меньшинств в стране[11].

Языковая ситуация в Словакии в 1840-х годах оставалась очень сложной и запутанной. Католики продолжали пользоваться бернолаковщиной, причём ряд авторов в эту норму стали вносить изменения. Протестанты отдавали предпочтение чешскому языку, который был распространён в различных вариациях с отличиями в орфографии и грамматике. В этот период отмечалась попытка ввести особый чешско-словацкий язык, окончившаяся неудачей. Также продолжала появляться литература на региональных культурных интердиалектах и различных словацких говорах. Кроме того, словаки продолжали пользоваться в качестве литературных языков латинским, венгерским и немецким. Среди всех литературно-письменных вариантов доминирующими языками были чешский и бернолаковский словацкий. Национальное словацкое движение нуждалось в языковом единстве. В этот период был предложен новый вариант литературного языка, базирующегося на родной словацкой речи. Автором этой кодификации стал представитель словацкого национально-освободительного движения Л. Штур[12].

В 1840-х годах Л. Штур издаёт свои основные лингвистические исследования, которые стали теоретической базой и идеологическим обоснованием для новой кодификации словацкого языка[13]. Идея создания новой нормы словацкого языка возникла у Л. Штура и его единомышленников в конце 1842 — начале 1843 годов в связи с намерением издавать газету для словаков политической направленности. Будучи протестантами Л. Штур и его соратники в качестве литературного использовали чешский язык (в один из периодов своей деятельности Л. Штур перешёл к использованию чешско-словацкого литературного стиля), на чешском и предполагалось издавать новую газету, допускалась также возможность печатать часть материалов на бернолаковщине, кроме того, возник замысел нормирования словацкого языка в другом варианте, отличном от бернолаковского. В процессе длительных обсуждений наилучшим решением было признано создание нового словацкого литературного языка, а издание газеты стало расцениваться как удобный способ пропаганды нового языка. На совещании, в котором приняли участие Л. Штур, Я. Францисци-Римавский, Я. Калинчак, С. Возар, Я. Ловинский и С. Штур, 14 февраля 1843 года было принято решение о новой кодификации словацкого языка. 17 июля этого же года в селе Глбоке прошло ещё одно совещание, на котором обсуждались вопросы предстоящей языковой реформы, в нём приняли участие Л. Штур, М. М. Годжа и Й. М. Гурбан. После этого совещания состоялась встреча его участников с поэтом Я. Голлым, одним из наиболее известных сторонников бернолаковского варианта словацкого литературного языка, и рассказали ему о своих планах. Окончательное решение о создании нового словацкого литературного языка было принято в августе 1844 года на заседании словацкого культурно-просветительского общества «Татрин» в городе Липтовски Микулаш, на котором Л. Штуру поручили создать грамматику новой литературной нормы[14].

Уже в 1844 году на штуровском варианте словацкой литературной нормы появляются поэзия и научные публикации: стихотворение Я. Францисци-Римавского Svojím vrstovníkom na pamiatku и второй том научно-литературного альманаха Nitra, который издавал Й. М. Гурбан (первый том был написан на чешском языке). В 1845 году появилось «Объявление» об издании газеты на словацком языке, в котором Л. Штур предполагает, что венгры, сами добившиеся прав для венгерского языка, позволят и словакам выпускать печатные издания на родном языке, рассматривает вопрос преодоления словаками письменного двуязычия, предлагая остановить выбор в пользу родного языка, обращаясь при этом прежде всего к словакам-протестантам, а также рассматривает вопрос диалектной основы словацкой литературной нормы[16].

«Словацкая национальная газета» (Slovenskje národňje novini) с литературным приложением «Орёл Татаранский» (Orol Tatránski) — первая газета на словацком языке была выпущена в 1845 году и издавалась до 1848 года. Л. Штур и его сторонники публиковали в этой газете статьи, раскрывающие основные идеи движения словацкого национального возрождения, касающиеся социально-экономических, политических и культурных его аспектов[13].

Уже в 1844 году на штуровском варианте словацкой литературной нормы появляются поэзия и научные публикации: стихотворение Я. Францисци-Римавского Svojím vrstovníkom na pamiatku и второй том научно-литературного альманаха Nitra, который издавал Й. М. Гурбан (первый том был написан на чешском языке). В 1845 году появилось «Объявление» об издании газеты на словацком языке, в котором Л. Штур предполагает, что венгры, сами добившиеся прав для венгерского языка, позволят и словакам выпускать печатные издания на родном языке, рассматривает вопрос преодоления словаками письменного двуязычия, предлагая остановить выбор в пользу родного языка, обращаясь при этом прежде всего к словакам-протестантам, а также рассматривает вопрос диалектной основы словацкой литературной нормы[16].

«Словацкая национальная газета» (Slovenskje národňje novini) с литературным приложением «Орёл Татаранский» (Orol Tatránski) — первая газета на словацком языке была выпущена в 1845 году и издавалась до 1848 года. Л. Штур и его сторонники публиковали в этой газете статьи, раскрывающие основные идеи движения словацкого национального возрождения, касающиеся социально-экономических, политических и культурных его аспектов[13].

В статье Hlas k rodákom (1845), в книгах «Словацкое наречие или необходимость писать на этом наречии» (Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí) (1946) и «Наука словацкого языка» (Nauka reči slovenskej) (1946) Л. Штур доказывает необходимость своей языковой реформы, говорит о самостоятельности и уникальности словацкого народа и его языка, стремится показать выбор родного языка как единственно возможный для словацкого национального возрождения, для просвещения словаков, для сплочения словацкой нации — сближения патриотических сил разных конфессий и сближения представителей интеллигенции и простого народа. Обосновывая положения своей кодификации Л. Штур проводит исследования, пытаясь выяснить является ли словацкий диалектом (rozličnorečja) чешского языка, как считалось в то время, или представляет собой самостоятельный славянский язык. Только лишь после того, как он убедился в том, что словацкий язык отдельный от чешского, во многом отталкиваясь от положения о национальном своеобразии словаков, Л. Штур отметил, что появился смысл вводить письменность на словацком языке и отказаться от использования чешского языка. Со времён учения Я. Коллара о четырёх славянских «племенах» (польском, русском, чехословацком и иллирийском) в представлениях о славянском народе произошли значительные изменения. Так, Л. Штур выделял в составе единого славянского народа уже одиннадцать «племён» со своими особыми языками: великорусов, малорусов; болгаров, сербов; хорватов, словинцев, поляков, чехов, верхних лужичан, нижних лужичан и словаков. В концепции Л. Штура словаки уже не входили в состав чехословацкого «племени», а представляли обособленную часть славян. По его мнению, развитие культуры и языка каждого из славянских «племён» способствует «процветанию» славянского народа, укреплению его единства и развитию его многообразной культуры[17].

Наше словацкое наречие обладает такими достоинствами, такими богатствами и сокровищами, каких, пожалуй, не имеет ни одно славянское культурное наречие.

Нередко в описании словацкого языка, его черт и отличий от чешского и других славянских языков Л. Штур и его единомышленники приводили не только научную аргументацию, а возвышенно-романтические характеристики: «более пригодный для поэзии», «самый совершенный, самый красивый» и т. п. Подобное восприятие качеств словацкого языка сторонники штуровского варианта кодификации использовали и для его популяризации среди словаков. Они подчёркивали в своих работах то, что наличие собственного языка для любой нации является главенствующим признаком, проявлением её духовности, средством для выражения её своеобразия. По словам Л. Штура «только язык делает нацию нацией, без него она была бы ничем; нация признаётся нацией лишь при условии, что она имеет собственный язык»[18].

Рассматривая имеющую в своей основе западнословацкие черты бернолаковщину как важный этап на пути становления словацкого литературного языка, Л. Штур считал тем не менее, что дальнейшее использование языка А. Бернолака бесперспективно, поскольку он не отражает «чистую» народно-разговорную речь так, как её отражает, базирующаяся на среднесловацком диалекте, новая словацкая языковая норма[19].

Л. Штур осознавал, что создание литературного словацкого языка является длительным и сложным процессом, при этом он полагал, что литературный язык не должен формироваться беспорядочным смешением разнодиалектных черт, в основе литературной нормы, по его мнению, должны лежать языковые формы одного диалекта, представляющие реальную органичную языковую систему[20].

Особенности литературной нормы

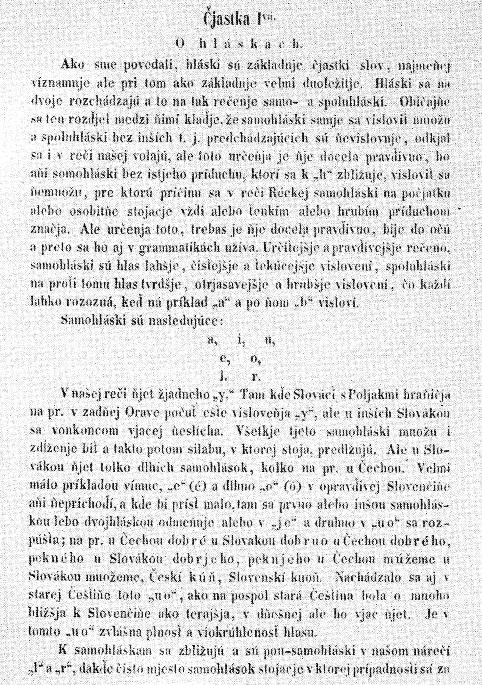

Обоснование своей языковой реформы наиболее полно представлено в работе Л. Штура «Словацкое наречие или необходимость писать на этом наречии» (1846). Особенности новой литературной нормы, описание грамматики изложены в работе «Наука словацкого языка». В ней излагается кодификация различных уровней словацкого языка — фонетики, морфологии, синтаксиса, представлены также правила орфографии и орфоэпии. Основные признаки кодификации Л. Штура: прескриптивный (нормообразующий) характер; системный подход в описании языковой структуры и синхронное описание языковой системы. В основу штуровского варианта словацкого литературного языка легли общесловацкие и среднесловацкие языковые элементы[21]. Правописание, фонетика и грамматика штуровской кодификации в ряде случаев отличалась от норм, принятых в современном словацком языке[22].

Орфография

Для кодификации Л. Штура характерен фонетический принцип правописания. По такому же принципу строилось правописание и в кодификации А. Бернолака. При описании грамматических явлений в ряде случаев в штуровщине был использован также морфологический принцип. К числу основных особенностей правописания штуровской языковой нормы относятся[22][23]:

- исключение, как и в бернолаковщине, из орфографической системы букв y и ý, так как произношение звуков на месте этимологических i (í) и y (ý) в словацком языке не различается, на месте y и ý рекомендовалось писать i и í: biť вместо byť, chiba вместо chyba;

- для орфографии штуровщины было характерно обозначение мягкости перед согласными при помощи диакритических знаков — ť, ď, ň как перед гласными a, o, u, i, e, так и перед дифтонгами ja, je: oťec, luďom, paňe, hosťja peňjazmí;

- дифтонги i̯a, i̯e, u̯o было предложено обозначать на письме при помощи диграфов ja, je, uo: prjaťel, mljeko, kuoň; при этом дифтонг i̯u обозначался на письме как ú (u долгое): božú, znameňú; в современном словацком языке вместо диграфа uo используется знак ô;

- впервые в словацком языке стали обозначаться на письме слогообразующие долгие плавные согласные: vlk, prskota, vĺča, bŕkať;

- для обозначаемых в кодификации А. Бернолака буквой ǧ согласного g, буквой g согласного j и буквой w согласного w, Л. Штур ввёл новые знаки g (вместо ǧ), j (вместо g) и v (вместо w);

- звук v обозначался буквой u в окончаниях существительных в форме родительного падежа множественного числа мужского рода и в форме творительного падежа единственного числа женского рода: králou, sluhou, časou; hroznou, svojou formou. В других случаях всегда писалось v, даже при произношении u: pravda, hlavňe.

Фонетика

В кодификации Л. Штура система вокализма состояла из кратких гласных a, i, u, e, o, противопоставленных соответственно долгим гласным и дифтонгам á, í, ú, u̯o, i̯e. Кроме того, краткому a противопоставлялся также дифтонг i̯a. Долгие гласные é и ó, вошедшие в кодификацию А. Бернолака, в фонетическую систему штуровщины не были включены. Тем не менее, эти гласные допускались в иностранных и некоторых словацких словах. В кодификации Л. Штура отсутствовал гласный ä (широкий открытый e), представленный в современном словацком литературном языке. Л. Штур считал этот звук нехарактерным для словацкого языка, вместо него выступали звуки a и e: najme, mekí, vezeň (в современном словацком языке — najmä, mäkí, väzeň)[24][25].

В глаголах прошедшего времени употреблялся звук u̯ наряду с l (bou̯, mau̯, robiu̯ с вариантами bol, mal, robil). Среди согласных выделялись аффрикаты dz и dž (hádzať, hádžem), что подчёркивало, в частности, отличие словацкого от чешского языка (házet, házejí). В кодификацию словацкого литературного языка был включён ритмический закон сокращения долгих слогов, встречающийся только лишь в среднесловацком диалекте: oňi slúža, hlása, kvjeťim. Согласно этому закону в слове не могут следовать два долгих слова друг за другом, даже если за долгим слогом грамматически должен следовать слог с долгим гласным или дифтонгом, он сокращается. В отличие от бернолаковской кодификации и современного словацкого языка в штуровской норме отсутствовала согласная ľ (мягкая l): laví, ňeďela, Л. Штур считал данную согласную неэстетичной и недостаточно распространённой в речи словаков[25][26].

Грамматика

При описании грамматического строя нормы словацкого языка Л. Штур обращался к трудам таких словацких и чешских учёных, как П. Долежал, Й. Добровский, А. Бернолак, В. Ганка, П. Й. Шафарик и других. Он впервые ввёл в литературный стандарт ряд черт, характерных для народно-разговорной словацкой речи.

Особенности морфологии штуровского варианта словацкого литературного языка во многом сходны с морфологическими чертами современной нормы словацкого языка. В числе основных отличий от морфологической системы современного словацкого литературного языка в штуровской кодификации выделяются[27][28]:

- окончание -ja (на месте современного -je) у существительных среднего рода в формах именительного и винительного падежей единственного числа: zdravja, staveňja, šťesťja, požehnaňja, svedomja, lísťa;

- окончание -mí, -amí у существительных в форме творительного падежа множественного числа: susedmí, medveďmí, pánmi, prjaťelamí, dvoramí, sluhamí, rukamí;

- окончание -ú (на месте современного -iu) у существительных среднего рода в формах дательного падежа единственного числа: staveňú, znameňú;

- окончание -uo (на месте современного -é) у прилагательных среднего рода в формах именительного и винительного падежей единственного числа: dobruo, potrebnuo;

- наличие дифтонга -je (на месте современного -é) в окончаниях прилагательных в формах косвенных падежей: dobrje, dobrjeho, dobrjemu;

- формы инфинитива на -uvať (вместо современного -ovať): obetuvať, ukazuvať;

- причастия прошедшего времени типа vadnuv, kvitnuv, sadnuv на месте современных vädol, kvitol, sadol.

Подробное описание грамматических черт, прежде всего морфологических, изложено в книге «Наука словацкого языка». Наиболее полно в этой работе рассматриваются классификация глаголов, система спряжения, грамматические значения глагольных форм. Л. Штур, допуская в ряде случаев вариативность грамматических форм в своей норме, признавал то, что кодификация грамматики не определена окончательно и должна будет стабилизироваться в будущем. В дальнейшем некоторые черты грамматической системы штуровской нормы были заменены[29].

Словообразование

Основные положения словообразования рассмотрены Л. Штуром в книге «Наука словацкого языка». В частности, он приводит классификацию уменьшительных и увеличительных суффиксов: первой ступени (síkor-ča, ďjev-ča, zvon-ec, slov-ce) и второй ступени (síkorčjat-ko, ďjevčat-ko, zvon-ček, slov-íčko). Л. Штур отмечал, что данные суффиксы выражают не только значение признака меры, но и обладают эмоционально-экспрессивным оттенком. Также Л. Штур в книге «Наука словацкого языка» описывает сложные слова и другие вопросы словацкого словообразования[30].

Лексика

Л. Штур не создал отдельной работы, в которой описывалась бы лексика словацкого языка, но вопросы лексикологии рассматриваются в том или ином его лингвистическом исследовании. Так, например, в книге «Словацкое наречие или необходимость писать на этом наречии» приводится сопоставление чешских и словацких слов. Л. Штур перечисляет целый ряд словацких слов, отсутствующих в чешском языке, а также словацкие слова, сходные с чешскими, но имеющими разную семантику (чешские chudý «бедный» и sboží «товар» — словацкие chudí «худой» и zbožje «зерно, хлеб»). В своих работах Л. Штур признавал важность составления словацкого словаря, но в штуровский период ни толковый словацкий, ни двуязычный словари так и не были созданы[31].

В качестве одного из источников пополнения словарного состава новой литературной нормы широко использовалась народно-разговорная лексика и фразеология. Если представители языковедения старшего поколения (Я. Коллар, П. Й. Шафарик и другие) считали диалектную лексику неподходящей для литературной нормы, то Л. Штур и его сподвижники активно включали лексику народной речи в словацкий литературный язык.

Также формирование и развитие лексики словацкого языка строилось за счёт образования новых слов и заимствований из других языков. Л. Штур не был сторонником пуристических тенденций и поэтому отдавал предпочтение заимствованиям. Показательно в этом отношении его обращение к лексике чешского языка. При том, что Л. Штур пытался выразить самостоятельность словацкого языка, подчеркнуть его отличия от чешского, он считал возможным заимствовать богемизмы в тех случаях, когда чешским словам не было соответствий в словацком языке. Значительное число богемизмов в словацком относится к абстрактной лексике и научной терминологии. При заимствовании чешские слова изменялись в соответствии с правилами словацкой фонетики и морфологии. В новую словацкую норму вошли такие слова, как časopis, dejepis, dojem, kyslík, názor, poznatok, predstava, rozbor, účel, veda, zámer, životopis и многие другие. Кроме чешского источниками заимствований стали латинский, немецкий, венгерский и другие языки. Некоторое число заимствований было взято из других славянских языков, включая русский. Среди деятелей словацкого национального возрождения, поддерживавших штуровскую языковую реформу были сторонники создания лексических новообразований, предпочитавшие их заимствованиям (М. М. Годжа, С. Б. Гробонь и другие)[32].

Новая лексика, малоизвестная или впервые вводимая в обиход, в публикациях Л. Штура и других сторонников новой литературной нормы сопровождалась разного рода пояснениями, в числе которых были указания в скобках словацких синонимов или подобных латинских, немецких, реже венгерских слов: krám (sklep), puška (flinta), znak (címer), hláska (Laut), ňedostatok (defectus), obecenstvo (publicum), pomer (relatio, der Verhältniss), pomňík (Denkmal, monumentum), zmenka (Wechsel) и т. д.[4]

Диалектная база

В основе штуровской кодификации лежат говоры среднесловацкого диалекта, которые Л. Штур характеризовал, как наиболее «чистую», правильную, широко употребительную разговорную речь. Попытки выяснить говоры какого среднесловацкого региона непосредственно легли в основу литературной нормы Л. Штура не дали результатов. Изучение фонетических и грамматических особенностей штуровщины выявило отсутствие единственного или основного диалектного источника кодификации.

В основе штуровской кодификации лежат говоры среднесловацкого диалекта, которые Л. Штур характеризовал, как наиболее «чистую», правильную, широко употребительную разговорную речь. Попытки выяснить говоры какого среднесловацкого региона непосредственно легли в основу литературной нормы Л. Штура не дали результатов. Изучение фонетических и грамматических особенностей штуровщины выявило отсутствие единственного или основного диалектного источника кодификации.

Тезис о том, что основатели и реформаторы литературного словацкого языка имели в виду какой-то конкретный среднесловацкий диалект и действительно подняли его на уровень литературного языка, доказать невозможно.

В современных исследованиях по истории словацкого литературного языка вопрос о его связи с определёнными среднесловацкими говорами уже не ставится. Так же как для бернолаковской кодификации принято считать основой западнословацкий интердиалект (культурный язык), в качестве исходной базы штуровщины наиболее вероятным представляется рассматривать особую языковую форму — среднесловацкий интердиалект, который сформировался в свою очередь на основе говоров среднесловацкого диалекта с некоторым влиянием чешского литературного языкаи занимал промежуточное положение между диалектами и литературным языком[36]. Впервые идею о том, что в основе кодификации Л. Штура лежит среднесловацкий интердиалект высказал чешский лингвист К. Горалек, данная идея была принята значительной частью исследователей словацкого языка, включая Э. Паулини и других, и получила дальнейшее развитие в их работах[37][3][38].

Среднесловацкий культурный язык, или интердиалект представлял собой переходную ступень от говоров среднесловацкого диалекта к национальному литературному языку[39]. Особенностями среднесловацкого интердиалекта были влияние западнословацких говоров и устной народной словесности — языка словацких народных песен, сказок и т. п. Среднесловацкий интердиалект в отличие от западнословацкого интердиалекта был ближе к обиходно-разговорной речи, менее заметным в среднесловацком было влияние чешского литературного языка[40].

Стремление Л. Штура и его сторонников создать литературную норму на базе определённой группы говоров наталкивалось на сложности, связанные со значительной диалектной дробностью словацкого языкового ареала и желанием деятелей словацкого национального возрождения формировать литературную норму на основе своих родных говоров. В то же время некоторые из сподвижников предлагали создать литературную норму, основываясь не на одной, а на нескольких группах говоров. Так, Й. М. Гурбан предлагал создавать литературный язык, выбирая наиболее отточенные общесловацкие элементы из всех диалектов и групп говоров. Сам Л. Штур относил к основе своей литературной нормы «речь, на которой говорят в Турце, на Ораве, в Липтове, Зволене, Текове, Гемере, Новограде, Верхнетренчанском и Нитранском комитате и на всей Нижней земле», включая, таким образом, в неё большое число говоров на значительной территории Словакии. Но при этом он с сомнением относился к созданию литературной нормы на полидиалектной основе, полагая, что такое искусственное смешение говоров нарушит упорядоченность языкового строя новой нормы[41].

В исследованиях истории словацкого языка раннего периода штуровский вариант литературного языка связывали непосредственно с местными среднесловацкими говорами[42]. Подчёркивая то, что сам Л. Штур признавал основой своей кодификации среднесловацкие говоры и вместе со своими сторонниками стремился возвести диалектную речь до уровня литературного языка, исследователи истории формирования штуровской литературной нормы рассматривали в качестве диалектной базы среднесловацкие говоры. Дискуссии по вопросу основы штуровсокй кодификации касались главным образом выявления конкретной группы говоров. Многие из исследователей видели в качестве исходной базы штуровщины липтовские говоры, некоторые высказывали мнение, что основой могли быть зволенские или тренчинские говоры. Дальнейшее изучение формирования штуровской нормы привело учёных к выводу, что в основе языка Л. Штура нет конкретной группы говоров, его исходная база охватывает более широкий диалектный ареал. В. Важный отметил, что Л. Штур «отобрал наиболее характерные черты, общие большей части Средней Словакии, обращая отчасти внимание также на словацкий запад и восток». Л. Новак, в частности, пришёл к выводу, что основой штуровщины являются фонетические и морфологические системы среднесловацкого типа. В своей первой книге по истории словацкого литературного языка заключил, что Л. Штур «стремился внести в свой литературный язык то, что является типичным для среднесловацких диалектов, некое койне среднесловацких диалектов»[43].

Критика

Изначально кодификация нового варианта литературного языка была направлена на создание единого языка для всех словаков. Но создание новой нормы в словацком обществе было воспринято далеко неоднозначно, было затрачено немало времени и сил на распространение штуровских норм словацкого языка среди всех словаков[37].

В самом начале появления новой литературной нормы произошло ещё большее дробление в словацком обществе, так как немногие словаки восприняли штуровскую языковую реформу. Сторонниками штуровщины стала в основном часть словаков-протестантов. Остальные словаки продолжали придерживаться прежних литературных языков — бернолаковского (католики) и чешского (часть протестантов).

Наиболее активно дискуссии по вопросу о литературном языке в словацком обществе развернулись в 1840-х годах. Различия во взглядах на проблему словацкого языка определялись не только разным пониманием языковых норм и определяющих тенденций языкового развития, но и политическими, идеологическими и национально-культурными соображениями той или иной социальной группы словацкого общества, а также отношениями с чешским и венгерским национальными движениями.

В среде словаков-протестантов штуровская кодификация нашла поддержку прежде всего среди молодого поколения представителей национального движения. Против нового литературного языка выступили словаки протестантского вероисповедания старшего поколения, такие как Я. Коллар, П. Й. Шафарик, И. Палкович и другие, которые учились на чешском языке, воспитывались под влиянием чешской литературы и культуры, всю свою жизнь использовали в качестве письменного как правило чешский язык и которых чешский язык неразрывно связывал с их религией. Многие словаки-протестанты старшего поколения долгое время не решались принять штуровскую литературную норму, некоторые из них продолжили и дальше пользоваться чешским языком[44].

Среди словацкой интеллигенции католического вероисповедания также не было единогласия. Одна часть католиков продолжила использовать бернолаковскую норму (М. Гамульяк, М. Решетка и другие), другая часть поддержала штуровский литературный язык (Э. Герометта, Ю. Голчек, М. Храстек, Ю. Плошиц и другие). Были среди словаков-католиков и такие, кто соглашался перейти на новую штуровскую норму при условии её сближения с бернолаковской. Л. Штур и его последователи старались привлечь на свою сторону католическую часть словацкого общества, вместе с которыми их связывало понимание того, что литературным языком словаков должен быть словацкий, а не чешский. Л. Штур признавал то, что А. Бернолак и его сподвижники стояли у истоков словацкой литературной нормы и своим примером вдохновили часть словаков-протестантов на создание её нового варианта. Бернолаковская кодификация, по его мнению, была важнейшим этапом на пути создания штуровской нормы[45].

Представители чешского национального движения встретили языковую реформу Л. Штура резко негативно. Кодификацию словацкого литературного языка они рассматривали как деятельность, раскалывающую общность чехов и словаков, разрушающую их литературно-языковое единство. Критические публикации, посвящённые нормированию самостоятельного словацкого языка, появились во многих чешских газетах и журналах. В 1846 году в Праге Я. Коллар издал книгу «Голоса о необходимости единства литературного языка для чехов, мораван и словаков», в которую были включены статьи чешских и словацких авторов, прямо или косвенно направленных против языковой реформы Л. Штура. В издание вошли высказывания и статьи как самого Я. Коллара, так и Ф. Палацкого, Й. Юнгмана, Ф. Шембера, П. Й. Шафарика, Й. Заборского, Я. Халупки, а также уже умерших Й. Добровского, Я. А. Коменского и Б. Таблица. Мнения авторов статей были выражены по-разному. Если, например, Я. Коллар подверг несущую, по его мнению, угрозу славянскому и, в частности, чешско-словацкому единству, реформу Л. Штура резкой критике, называя штуровщину языком пастухов и кучеров, кухонной речью и т. д., то Ф. Палацкий с пониманием отнёсся к стремлению Л. Штура и его сторонников к пробуждению словацкого народа и к объединению католической и протестантской частей словацкого общества, но называл попытку создания литературного словацкого языка заблуждением. В то же время среди чехов были и немногочисленные сторонники штуровской языковой реформы: Я. Кадави, Й.-В. Фрич и другие.

Все сокровища чешской литературы, есть и всегда будут самым близким достоянием словака наряду с его словацким языком.

Дискутируя со сторонниками чешского языка как единого для чехов и словаков Л. Штур и его сподвижники отмечали неоценимую роль чешского языка в словацкой культурной жизни, подчёркивали важность сохранения дальнейшей связи чешской и словацкой культур, но настаивали при этом на праве словаков иметь свой собственный литературный язык[46].

Представители венгерского национально-освободительного движения обвиняли Л. Штура и его сторонников в панславистских настроениях, несущих угрозу единству венгерской нации и венгерской государственности. Отвечая на эти обвинения, Л. Штур и его сторонники, рассматривавшие в то время возможность развития словацкой нации, словацкого языка и культуры в рамках Венгерского государства, заявляли, что словаки являются одним из главных народов Венгерского королевства, они остаются преданными гражданами своей родины и усиление национального словацкого самосознания, формирование словацкого языка и развитие своей культуры не противоречит их патриотическим настроениям[47].

Кодификация Л. Штура критически оценивалась и его сподвижниками из числа словаков-протестантов. Споры велись в основном относительно того или иного положения литературной нормы. Одним из наиболее известных сторонников Л. Штура, который возражал против ряда норм правописания, фонетики и грамматики штуровщины, был М. М. Годжа. Он считал, что при кодификации словацкого языка большое значение имеют факты его истории, сравнение со старославянским и другими славянскими языками. В соответствии с этим М. М. Годжа предлагал вернуть в правописание словацкого языка букву y в позиции после твёрдых согласных, ввести в систему вокализма гласный звук ä, нормировать написание форм глаголов прошедшего времени с конечным -l[~ 1]. Л. Штур проявлял готовность к компромиссам, он считал возможным изменять, уточнять и дополнять некоторые дискуссионные вопросы предложенной им кодификации. Так, в его поздних работах и редакторской практике отмечаются некоторые отступления от первоначальных кодификаторских установок[48].

Начало функционирования штуровщины

8 и 9 августа 1847 года в Чахтицах состоялось собрание культурно-просветительского общества «Татрин», на котором представители католической и протестантской общин договорились о введении нового единого словацкого литературного языка. Несмотря на то, что ряд вопросов новой кодификации остался нерешённым (их предполагалось рассмотреть позднее), главным результатом этой встречи было принципиальное согласие двух конфессиональных общин словацкого народа придерживаться единых языковых норм, создав общенациональный словацкий литературный язык, сплотив тем самым силы словацкого национального движения[49].

В конце 1840-х годов штуровская норма словацкого литературного языка постепенно начинала входить в употребление в общественной и культурной сфере словацкого народа. На штуровщине стали печатать газеты и журналы, создавать художественные произведения, издавать научную публицистику, вести переписку и т. д. Наиболее показательным было появление поэзии и прозы на штуровской норме. Штуровщина, тесно связанная с народно-разговорной речью, предполагала активное развитие литературного творчества. В числе первых авторов, писавших на штуровском языке, были А. Сладкович, Я. Краль, С. Халупка, Я. Ботто, Я. Матушка, Б. Гробонь, Я. Калинчак, Й. М. Гурбан, Б. Носак и другие. Распространение данных литературных произведений среди словаков способствовали усилению авторитета и значимости новой языковой нормы в общенациональном масштабе[50].

После революции 1847—1848 годов, особенно в первое десятилетие, будущее штуровщины было неопределённым, даже появлялись сомнения в том, что эта словацкая литературная норма вообще сохранится. Сфера употребления штуровского варианта словацкого языка заметно сократилась. Политика Австро-Венгрии, направленная на подавление национально-освободительного движения в тех регионах империи, которые были населены этническими меньшинствами, коснулась также вопросов культуры и языка. Государственным языком для жителей Австро-Венгрии стал немецкий язык, укрепились позиции венгерского языка, монополизировавшего функции языка школьного обучения и языка администрации, в венгерской части империи (в том числе и на территории Словакии). Также в ряде католических школ обучение велось на бернолаковском языке, среди словаков-протестантов продолжал использоваться чешский язык (прежде всего, как язык богослужения). Кроме того, в 1851 году по рекомендации Я. Коллара был введён в употребление так называемый «старословацкий литературный язык» в сферах административного управления, в печатных изданиях и в школах. Языковая ситуация в Словакии в послереволюционную эпоху, осложнённая наличием нескольких языков и языковых форм, характеризовалась неопределённостью в ориентации на какую-либо из имевшихся в то время норм словацкого языка, а также неустойчивостью и вариативностью той или иной языковой нормы. Тексты разных авторов, написанные на одном варианте литературного языка, могли заметно отличаться. Одно и то же печатное издание того времени могло издаваться вначале на штуровщине, затем на старословацком, затем снова на штуровщине, но уже подвергшейся некоторым изменениям. В сложившихся условиях необходимость компромисса в отношении норм единого литературного языка словаков приобрела важнейшее значение для словацкого национального возрождения[51].

Языковая реформа Годжи-Гатталы

Практическая реализация договора о едином словацком языке, заключённого в Чахтицах представителями католической и протестантской общин Словакии, была осуществлена только лишь после революции 1847—1848 годов. Компромиссный вариант литературного языка для словаков был нормирован в 1851 году усилиями М. М. Годжи и М. Гатталы. Изменения литературных норм словацкого языка получили название языковой реформы Годжи-Гатталы[52].

В октябре 1851 года в Братиславе состоялось собрание наиболее известных деятелей словацкого национального движения, представлявших как католическую, так и протестантскую общину, на котором были окончательно утверждены единые нормы словацкого литературного языка, устроившие каждую из сторон. Данные нормы были задокументированы католическим священником М. Гатталой в издании «Краткая словацкая грамматика», предисловие к этой грамматике было подписано М. М. Годжей, Й. М. Гурбаном, Л. Штуром, Я. Палариком, А, Радлинским и Ш. Заводником[53].

Новая кодификация словацкого литературного языка, осуществлённая М. Гатталой, в целом сохранила среднесловацкую основу и большинство кодификаторских положений штуровщины (в связи с чем её иногда называют в научной литературе «исправленная штуровщина»), при этом произошло заметное сближение новой нормы с чешским и словацким бернолаковским языками. Изменения коснулись прежде всего орфографии, отчасти были исправлены некоторые нормы в фонетике и грамматике. Так, в норме М. Гатталы введены элементы историко-этимологического принципа правописания, в связи с чем восстановлено употребление буквы y. В области фонетики введён звук [ä] (и, соответственно, буква ä). Вместо ja, je, обозначавших дифтонги в штуровщине, было принято написание ia, ie, а вместо uo — буква ó. В склонении существительных среднего рода в форме именительного падежа единственного числа вместо окончания -ja было введено окончание -ie, а также вариативные окончания -a и -á. В существительных в форме местного падежа множественного падежа мужского рода было зафиксировано окончание -och при допускаемом также окончании -jech. Кроме того, были узаконены формы звательного падежа типа Chlape! Dube! В склонении прилагательных были заменены окончания -uo, -jeho, -jemu на окончания -é, -ého, -ému. Было зафиксировано написание глаголов в форме прошедшего времени с окончанием -l и т. д.[54][55]

Напишите отзыв о статье "Штуровский вариант словацкого литературного языка"

Примечания

- Комментарии

- ↑ Впоследствии предложения М. М. Годжи об изменениях некоторых положений штуровской кодификации были приняты вошли в систему норм словацкого литературного языка.

- Источники

- ↑ 1 2 3 Смирнов, 2005, с. 276.

- ↑ 1 2 Short, 1993, с. 533.

- ↑ 1 2 Pauliny, 1983, s. 120.

- ↑ 1 2 Смирнов, 2001, с. 54.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 27.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 10—11.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 27—28.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 29—33.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 33.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 34—35.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 35—36.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 36—37.

- ↑ 1 2 Смирнов, 2001, с. 39.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 40—41.

- ↑ Pauliny, 1983, с. 180.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 41—42.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 42—44.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 44—45.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 44.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 45—46.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 46—47.

- ↑ 1 2 Pauliny, 1983, с. 181.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 47—48.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 48.

- ↑ 1 2 Pauliny, 1983, с. 181—182.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 48—49.

- ↑ Pauliny, 1983, с. 182.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 49—50.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 50—51.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 51.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 51—52.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 52—53.

- ↑ Short, 1993, с. 590.

- ↑ Лифанов, 2012, с. 83—84.

- ↑ [slovake.eu/sk/intro/language/dialects Slovake.eu] (слов.). — Úvod. O jazyku. Nárečia. [www.webcitation.org/6GJ36TotB Архивировано из первоисточника 2 мая 2013]. (Проверено 8 мая 2014)

- ↑ Смирнов, 2001, с. 97.

- ↑ 1 2 Смирнов, 2001, с. 55.

- ↑ Horálek K. K problematice dĕjin spisovného jazyka // Studie a práce linguistické. I. — Praha, 1954. — S. 371.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 97—98.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 101.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 95—96.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 93.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 95—97.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 55—56.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 59.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 57—58.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 58.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 59—60.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 60.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 60—61.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 61—63.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 61.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 63.

- ↑ Смирнов, 2001, с. 63—64.

- ↑ Pauliny, 1983, с. 197.

Литература

- Krajčovič R., Žigo P. Dejiny spisovnej slovenčiny. — Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2006. — 45 с. — ISBN 80-223-2158-3.

- Pauliny E. Dejiny spisovnej slovenčiny. — Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983. — 256 с.

- Short D. Slovak // The Slavonic Languages / Comrie B., Corbett G. — London, New York: Routledge, 1993. — P. 533—592. — ISBN 0-415-04755-2.

- Лифанов К. В. Диалектология словацкого языка: Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 2012. — 86 с. — ISBN 978-5-16-005518-3.

- Смирнов Л. Н. Западнославянские языки. Словацкий язык // Языки мира. Славянские языки. — М.: Academia, 2005. — С. 274—309. — ISBN 5-87444-216-2.

- Смирнов Л. Н. Словацкий литературный язык эпохи национального возрождения. — М.: Институт славяноведения РАН, 2001. — С. 16. — ISBN 5-7576-0122-1.

- [www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/pdf_doc/51.pdf Muziková K. Vývin kodifikácie spisovnej slovenčiny od Ľ. Štúra po S. Czambela. Bratislava: Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského]

|

||||||

Отрывок, характеризующий Штуровский вариант словацкого литературного языка

Войска бежали такой густой толпой, что, раз попавши в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Кто кричал: «Пошел! что замешкался?» Кто тут же, оборачиваясь, стрелял в воздух; кто бил лошадь, на которой ехал сам Кутузов. С величайшим усилием выбравшись из потока толпы влево, Кутузов со свитой, уменьшенной более чем вдвое, поехал на звуки близких орудийных выстрелов. Выбравшись из толпы бегущих, князь Андрей, стараясь не отставать от Кутузова, увидал на спуске горы, в дыму, еще стрелявшую русскую батарею и подбегающих к ней французов. Повыше стояла русская пехота, не двигаясь ни вперед на помощь батарее, ни назад по одному направлению с бегущими. Генерал верхом отделился от этой пехоты и подъехал к Кутузову. Из свиты Кутузова осталось только четыре человека. Все были бледны и молча переглядывались.– Остановите этих мерзавцев! – задыхаясь, проговорил Кутузов полковому командиру, указывая на бегущих; но в то же мгновение, как будто в наказание за эти слова, как рой птичек, со свистом пролетели пули по полку и свите Кутузова.

Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нем. С этим залпом полковой командир схватился за ногу; упало несколько солдат, и подпрапорщик, стоявший с знаменем, выпустил его из рук; знамя зашаталось и упало, задержавшись на ружьях соседних солдат.

Солдаты без команды стали стрелять.

– Ооох! – с выражением отчаяния промычал Кутузов и оглянулся. – Болконский, – прошептал он дрожащим от сознания своего старческого бессилия голосом. – Болконский, – прошептал он, указывая на расстроенный батальон и на неприятеля, – что ж это?

Но прежде чем он договорил эти слова, князь Андрей, чувствуя слезы стыда и злобы, подступавшие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени.

– Ребята, вперед! – крикнул он детски пронзительно.

«Вот оно!» думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно, направленных именно против него. Несколько солдат упало.

– Ура! – закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним.

Действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «ура!» побежал вперед и обогнал его. Унтер офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном. Впереди себя он видел наших артиллеристов, из которых одни дрались, другие бросали пушки и бежали к нему навстречу; он видел и французских пехотных солдат, которые хватали артиллерийских лошадей и поворачивали пушки. Князь Андрей с батальоном уже был в 20 ти шагах от орудий. Он слышал над собою неперестававший свист пуль, и беспрестанно справа и слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них; он вглядывался только в то, что происходило впереди его – на батарее. Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста с сбитым на бок кивером, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул банник к себе за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянное и вместе озлобленное выражение лиц этих двух людей, видимо, не понимавших того, что они делали.

«Что они делают? – думал князь Андрей, глядя на них: – зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его».

Действительно, другой француз, с ружьем на перевес подбежал к борющимся, и участь рыжего артиллериста, всё еще не понимавшего того, что ожидает его, и с торжеством выдернувшего банник, должна была решиться. Но князь Андрей не видал, чем это кончилось. Как бы со всего размаха крепкой палкой кто то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову. Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел.

«Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются», подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба – высокого неба, не ясного, но всё таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, – подумал князь Андрей, – не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, – совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, я, что узнал его наконец. Да! всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!…»

На правом фланге у Багратиона в 9 ть часов дело еще не начиналось. Не желая согласиться на требование Долгорукова начинать дело и желая отклонить от себя ответственность, князь Багратион предложил Долгорукову послать спросить о том главнокомандующего. Багратион знал, что, по расстоянию почти 10 ти верст, отделявшему один фланг от другого, ежели не убьют того, кого пошлют (что было очень вероятно), и ежели он даже и найдет главнокомандующего, что было весьма трудно, посланный не успеет вернуться раньше вечера.

Багратион оглянул свою свиту своими большими, ничего невыражающими, невыспавшимися глазами, и невольно замиравшее от волнения и надежды детское лицо Ростова первое бросилось ему в глаза. Он послал его.

– А ежели я встречу его величество прежде, чем главнокомандующего, ваше сиятельство? – сказал Ростов, держа руку у козырька.

– Можете передать его величеству, – поспешно перебивая Багратиона, сказал Долгоруков.

Сменившись из цепи, Ростов успел соснуть несколько часов перед утром и чувствовал себя веселым, смелым, решительным, с тою упругостью движений, уверенностью в свое счастие и в том расположении духа, в котором всё кажется легко, весело и возможно.

Все желания его исполнялись в это утро; давалось генеральное сражение, он участвовал в нем; мало того, он был ординарцем при храбрейшем генерале; мало того, он ехал с поручением к Кутузову, а может быть, и к самому государю. Утро было ясное, лошадь под ним была добрая. На душе его было радостно и счастливо. Получив приказание, он пустил лошадь и поскакал вдоль по линии. Сначала он ехал по линии Багратионовых войск, еще не вступавших в дело и стоявших неподвижно; потом он въехал в пространство, занимаемое кавалерией Уварова и здесь заметил уже передвижения и признаки приготовлений к делу; проехав кавалерию Уварова, он уже ясно услыхал звуки пушечной и орудийной стрельбы впереди себя. Стрельба всё усиливалась.

В свежем, утреннем воздухе раздавались уже, не как прежде в неравные промежутки, по два, по три выстрела и потом один или два орудийных выстрела, а по скатам гор, впереди Працена, слышались перекаты ружейной пальбы, перебиваемой такими частыми выстрелами из орудий, что иногда несколько пушечных выстрелов уже не отделялись друг от друга, а сливались в один общий гул.

Видно было, как по скатам дымки ружей как будто бегали, догоняя друг друга, и как дымы орудий клубились, расплывались и сливались одни с другими. Видны были, по блеску штыков между дымом, двигавшиеся массы пехоты и узкие полосы артиллерии с зелеными ящиками.

Ростов на пригорке остановил на минуту лошадь, чтобы рассмотреть то, что делалось; но как он ни напрягал внимание, он ничего не мог ни понять, ни разобрать из того, что делалось: двигались там в дыму какие то люди, двигались и спереди и сзади какие то холсты войск; но зачем? кто? куда? нельзя было понять. Вид этот и звуки эти не только не возбуждали в нем какого нибудь унылого или робкого чувства, но, напротив, придавали ему энергии и решительности.

«Ну, еще, еще наддай!» – обращался он мысленно к этим звукам и опять пускался скакать по линии, всё дальше и дальше проникая в область войск, уже вступивших в дело.

«Уж как это там будет, не знаю, а всё будет хорошо!» думал Ростов.

Проехав какие то австрийские войска, Ростов заметил, что следующая за тем часть линии (это была гвардия) уже вступила в дело.

«Тем лучше! посмотрю вблизи», подумал он.

Он поехал почти по передней линии. Несколько всадников скакали по направлению к нему. Это были наши лейб уланы, которые расстроенными рядами возвращались из атаки. Ростов миновал их, заметил невольно одного из них в крови и поскакал дальше.

«Мне до этого дела нет!» подумал он. Не успел он проехать нескольких сот шагов после этого, как влево от него, наперерез ему, показалась на всем протяжении поля огромная масса кавалеристов на вороных лошадях, в белых блестящих мундирах, которые рысью шли прямо на него. Ростов пустил лошадь во весь скок, для того чтоб уехать с дороги от этих кавалеристов, и он бы уехал от них, ежели бы они шли всё тем же аллюром, но они всё прибавляли хода, так что некоторые лошади уже скакали. Ростову всё слышнее и слышнее становился их топот и бряцание их оружия и виднее становились их лошади, фигуры и даже лица. Это были наши кавалергарды, шедшие в атаку на французскую кавалерию, подвигавшуюся им навстречу.

Кавалергарды скакали, но еще удерживая лошадей. Ростов уже видел их лица и услышал команду: «марш, марш!» произнесенную офицером, выпустившим во весь мах свою кровную лошадь. Ростов, опасаясь быть раздавленным или завлеченным в атаку на французов, скакал вдоль фронта, что было мочи у его лошади, и всё таки не успел миновать их.

Крайний кавалергард, огромный ростом рябой мужчина, злобно нахмурился, увидав перед собой Ростова, с которым он неминуемо должен был столкнуться. Этот кавалергард непременно сбил бы с ног Ростова с его Бедуином (Ростов сам себе казался таким маленьким и слабеньким в сравнении с этими громадными людьми и лошадьми), ежели бы он не догадался взмахнуть нагайкой в глаза кавалергардовой лошади. Вороная, тяжелая, пятивершковая лошадь шарахнулась, приложив уши; но рябой кавалергард всадил ей с размаху в бока огромные шпоры, и лошадь, взмахнув хвостом и вытянув шею, понеслась еще быстрее. Едва кавалергарды миновали Ростова, как он услыхал их крик: «Ура!» и оглянувшись увидал, что передние ряды их смешивались с чужими, вероятно французскими, кавалеристами в красных эполетах. Дальше нельзя было ничего видеть, потому что тотчас же после этого откуда то стали стрелять пушки, и всё застлалось дымом.

В ту минуту как кавалергарды, миновав его, скрылись в дыму, Ростов колебался, скакать ли ему за ними или ехать туда, куда ему нужно было. Это была та блестящая атака кавалергардов, которой удивлялись сами французы. Ростову страшно было слышать потом, что из всей этой массы огромных красавцев людей, из всех этих блестящих, на тысячных лошадях, богачей юношей, офицеров и юнкеров, проскакавших мимо его, после атаки осталось только осьмнадцать человек.

«Что мне завидовать, мое не уйдет, и я сейчас, может быть, увижу государя!» подумал Ростов и поскакал дальше.

Поровнявшись с гвардейской пехотой, он заметил, что чрез нее и около нее летали ядры, не столько потому, что он слышал звук ядер, сколько потому, что на лицах солдат он увидал беспокойство и на лицах офицеров – неестественную, воинственную торжественность.

Проезжая позади одной из линий пехотных гвардейских полков, он услыхал голос, назвавший его по имени.

– Ростов!

– Что? – откликнулся он, не узнавая Бориса.

– Каково? в первую линию попали! Наш полк в атаку ходил! – сказал Борис, улыбаясь той счастливой улыбкой, которая бывает у молодых людей, в первый раз побывавших в огне.

Ростов остановился.

– Вот как! – сказал он. – Ну что?

– Отбили! – оживленно сказал Борис, сделавшийся болтливым. – Ты можешь себе представить?

И Борис стал рассказывать, каким образом гвардия, ставши на место и увидав перед собой войска, приняла их за австрийцев и вдруг по ядрам, пущенным из этих войск, узнала, что она в первой линии, и неожиданно должна была вступить в дело. Ростов, не дослушав Бориса, тронул свою лошадь.

– Ты куда? – спросил Борис.

– К его величеству с поручением.

– Вот он! – сказал Борис, которому послышалось, что Ростову нужно было его высочество, вместо его величества.

И он указал ему на великого князя, который в ста шагах от них, в каске и в кавалергардском колете, с своими поднятыми плечами и нахмуренными бровями, что то кричал австрийскому белому и бледному офицеру.

– Да ведь это великий князь, а мне к главнокомандующему или к государю, – сказал Ростов и тронул было лошадь.

– Граф, граф! – кричал Берг, такой же оживленный, как и Борис, подбегая с другой стороны, – граф, я в правую руку ранен (говорил он, показывая кисть руки, окровавленную, обвязанную носовым платком) и остался во фронте. Граф, держу шпагу в левой руке: в нашей породе фон Бергов, граф, все были рыцари.

Берг еще что то говорил, но Ростов, не дослушав его, уже поехал дальше.

Проехав гвардию и пустой промежуток, Ростов, для того чтобы не попасть опять в первую линию, как он попал под атаку кавалергардов, поехал по линии резервов, далеко объезжая то место, где слышалась самая жаркая стрельба и канонада. Вдруг впереди себя и позади наших войск, в таком месте, где он никак не мог предполагать неприятеля, он услыхал близкую ружейную стрельбу.

«Что это может быть? – подумал Ростов. – Неприятель в тылу наших войск? Не может быть, – подумал Ростов, и ужас страха за себя и за исход всего сражения вдруг нашел на него. – Что бы это ни было, однако, – подумал он, – теперь уже нечего объезжать. Я должен искать главнокомандующего здесь, и ежели всё погибло, то и мое дело погибнуть со всеми вместе».

Дурное предчувствие, нашедшее вдруг на Ростова, подтверждалось всё более и более, чем дальше он въезжал в занятое толпами разнородных войск пространство, находящееся за деревнею Працом.

– Что такое? Что такое? По ком стреляют? Кто стреляет? – спрашивал Ростов, ровняясь с русскими и австрийскими солдатами, бежавшими перемешанными толпами наперерез его дороги.

– А чорт их знает? Всех побил! Пропадай всё! – отвечали ему по русски, по немецки и по чешски толпы бегущих и непонимавших точно так же, как и он, того, что тут делалось.

– Бей немцев! – кричал один.

– А чорт их дери, – изменников.

– Zum Henker diese Ruesen… [К чорту этих русских…] – что то ворчал немец.

Несколько раненых шли по дороге. Ругательства, крики, стоны сливались в один общий гул. Стрельба затихла и, как потом узнал Ростов, стреляли друг в друга русские и австрийские солдаты.

«Боже мой! что ж это такое? – думал Ростов. – И здесь, где всякую минуту государь может увидать их… Но нет, это, верно, только несколько мерзавцев. Это пройдет, это не то, это не может быть, – думал он. – Только поскорее, поскорее проехать их!»

Мысль о поражении и бегстве не могла притти в голову Ростову. Хотя он и видел французские орудия и войска именно на Праценской горе, на той самой, где ему велено было отыскивать главнокомандующего, он не мог и не хотел верить этому.

Около деревни Праца Ростову велено было искать Кутузова и государя. Но здесь не только не было их, но не было ни одного начальника, а были разнородные толпы расстроенных войск.

Он погонял уставшую уже лошадь, чтобы скорее проехать эти толпы, но чем дальше он подвигался, тем толпы становились расстроеннее. По большой дороге, на которую он выехал, толпились коляски, экипажи всех сортов, русские и австрийские солдаты, всех родов войск, раненые и нераненые. Всё это гудело и смешанно копошилось под мрачный звук летавших ядер с французских батарей, поставленных на Праценских высотах.

– Где государь? где Кутузов? – спрашивал Ростов у всех, кого мог остановить, и ни от кого не мог получить ответа.

Наконец, ухватив за воротник солдата, он заставил его ответить себе.

– Э! брат! Уж давно все там, вперед удрали! – сказал Ростову солдат, смеясь чему то и вырываясь.

Оставив этого солдата, который, очевидно, был пьян, Ростов остановил лошадь денщика или берейтора важного лица и стал расспрашивать его. Денщик объявил Ростову, что государя с час тому назад провезли во весь дух в карете по этой самой дороге, и что государь опасно ранен.

– Не может быть, – сказал Ростов, – верно, другой кто.

– Сам я видел, – сказал денщик с самоуверенной усмешкой. – Уж мне то пора знать государя: кажется, сколько раз в Петербурге вот так то видал. Бледный, пребледный в карете сидит. Четверню вороных как припустит, батюшки мои, мимо нас прогремел: пора, кажется, и царских лошадей и Илью Иваныча знать; кажется, с другим как с царем Илья кучер не ездит.

Ростов пустил его лошадь и хотел ехать дальше. Шедший мимо раненый офицер обратился к нему.

– Да вам кого нужно? – спросил офицер. – Главнокомандующего? Так убит ядром, в грудь убит при нашем полку.

– Не убит, ранен, – поправил другой офицер.

– Да кто? Кутузов? – спросил Ростов.

– Не Кутузов, а как бишь его, – ну, да всё одно, живых не много осталось. Вон туда ступайте, вон к той деревне, там всё начальство собралось, – сказал этот офицер, указывая на деревню Гостиерадек, и прошел мимо.

Ростов ехал шагом, не зная, зачем и к кому он теперь поедет. Государь ранен, сражение проиграно. Нельзя было не верить этому теперь. Ростов ехал по тому направлению, которое ему указали и по которому виднелись вдалеке башня и церковь. Куда ему было торопиться? Что ему было теперь говорить государю или Кутузову, ежели бы даже они и были живы и не ранены?

– Этой дорогой, ваше благородие, поезжайте, а тут прямо убьют, – закричал ему солдат. – Тут убьют!

– О! что говоришь! сказал другой. – Куда он поедет? Тут ближе.

Ростов задумался и поехал именно по тому направлению, где ему говорили, что убьют.

«Теперь всё равно: уж ежели государь ранен, неужели мне беречь себя?» думал он. Он въехал в то пространство, на котором более всего погибло людей, бегущих с Працена. Французы еще не занимали этого места, а русские, те, которые были живы или ранены, давно оставили его. На поле, как копны на хорошей пашне, лежало человек десять, пятнадцать убитых, раненых на каждой десятине места. Раненые сползались по два, по три вместе, и слышались неприятные, иногда притворные, как казалось Ростову, их крики и стоны. Ростов пустил лошадь рысью, чтобы не видать всех этих страдающих людей, и ему стало страшно. Он боялся не за свою жизнь, а за то мужество, которое ему нужно было и которое, он знал, не выдержит вида этих несчастных.

Французы, переставшие стрелять по этому, усеянному мертвыми и ранеными, полю, потому что уже никого на нем живого не было, увидав едущего по нем адъютанта, навели на него орудие и бросили несколько ядер. Чувство этих свистящих, страшных звуков и окружающие мертвецы слились для Ростова в одно впечатление ужаса и сожаления к себе. Ему вспомнилось последнее письмо матери. «Что бы она почувствовала, – подумал он, – коль бы она видела меня теперь здесь, на этом поле и с направленными на меня орудиями».

В деревне Гостиерадеке были хотя и спутанные, но в большем порядке русские войска, шедшие прочь с поля сражения. Сюда уже не доставали французские ядра, и звуки стрельбы казались далекими. Здесь все уже ясно видели и говорили, что сражение проиграно. К кому ни обращался Ростов, никто не мог сказать ему, ни где был государь, ни где был Кутузов. Одни говорили, что слух о ране государя справедлив, другие говорили, что нет, и объясняли этот ложный распространившийся слух тем, что, действительно, в карете государя проскакал назад с поля сражения бледный и испуганный обер гофмаршал граф Толстой, выехавший с другими в свите императора на поле сражения. Один офицер сказал Ростову, что за деревней, налево, он видел кого то из высшего начальства, и Ростов поехал туда, уже не надеясь найти кого нибудь, но для того только, чтобы перед самим собою очистить свою совесть. Проехав версты три и миновав последние русские войска, около огорода, окопанного канавой, Ростов увидал двух стоявших против канавы всадников. Один, с белым султаном на шляпе, показался почему то знакомым Ростову; другой, незнакомый всадник, на прекрасной рыжей лошади (лошадь эта показалась знакомою Ростову) подъехал к канаве, толкнул лошадь шпорами и, выпустив поводья, легко перепрыгнул через канаву огорода. Только земля осыпалась с насыпи от задних копыт лошади. Круто повернув лошадь, он опять назад перепрыгнул канаву и почтительно обратился к всаднику с белым султаном, очевидно, предлагая ему сделать то же. Всадник, которого фигура показалась знакома Ростову и почему то невольно приковала к себе его внимание, сделал отрицательный жест головой и рукой, и по этому жесту Ростов мгновенно узнал своего оплакиваемого, обожаемого государя.

«Но это не мог быть он, один посреди этого пустого поля», подумал Ростов. В это время Александр повернул голову, и Ростов увидал так живо врезавшиеся в его памяти любимые черты. Государь был бледен, щеки его впали и глаза ввалились; но тем больше прелести, кротости было в его чертах. Ростов был счастлив, убедившись в том, что слух о ране государя был несправедлив. Он был счастлив, что видел его. Он знал, что мог, даже должен был прямо обратиться к нему и передать то, что приказано было ему передать от Долгорукова.

Но как влюбленный юноша дрожит и млеет, не смея сказать того, о чем он мечтает ночи, и испуганно оглядывается, ища помощи или возможности отсрочки и бегства, когда наступила желанная минута, и он стоит наедине с ней, так и Ростов теперь, достигнув того, чего он желал больше всего на свете, не знал, как подступить к государю, и ему представлялись тысячи соображений, почему это было неудобно, неприлично и невозможно.

«Как! Я как будто рад случаю воспользоваться тем, что он один и в унынии. Ему неприятно и тяжело может показаться неизвестное лицо в эту минуту печали; потом, что я могу сказать ему теперь, когда при одном взгляде на него у меня замирает сердце и пересыхает во рту?» Ни одна из тех бесчисленных речей, которые он, обращая к государю, слагал в своем воображении, не приходила ему теперь в голову. Те речи большею частию держались совсем при других условиях, те говорились большею частию в минуту побед и торжеств и преимущественно на смертном одре от полученных ран, в то время как государь благодарил его за геройские поступки, и он, умирая, высказывал ему подтвержденную на деле любовь свою.

«Потом, что же я буду спрашивать государя об его приказаниях на правый фланг, когда уже теперь 4 й час вечера, и сражение проиграно? Нет, решительно я не должен подъезжать к нему. Не должен нарушать его задумчивость. Лучше умереть тысячу раз, чем получить от него дурной взгляд, дурное мнение», решил Ростов и с грустью и с отчаянием в сердце поехал прочь, беспрестанно оглядываясь на всё еще стоявшего в том же положении нерешительности государя.

В то время как Ростов делал эти соображения и печально отъезжал от государя, капитан фон Толь случайно наехал на то же место и, увидав государя, прямо подъехал к нему, предложил ему свои услуги и помог перейти пешком через канаву. Государь, желая отдохнуть и чувствуя себя нездоровым, сел под яблочное дерево, и Толь остановился подле него. Ростов издалека с завистью и раскаянием видел, как фон Толь что то долго и с жаром говорил государю, как государь, видимо, заплакав, закрыл глаза рукой и пожал руку Толю.

«И это я мог бы быть на его месте?» подумал про себя Ростов и, едва удерживая слезы сожаления об участи государя, в совершенном отчаянии поехал дальше, не зная, куда и зачем он теперь едет.

Его отчаяние было тем сильнее, что он чувствовал, что его собственная слабость была причиной его горя.

Он мог бы… не только мог бы, но он должен был подъехать к государю. И это был единственный случай показать государю свою преданность. И он не воспользовался им… «Что я наделал?» подумал он. И он повернул лошадь и поскакал назад к тому месту, где видел императора; но никого уже не было за канавой. Только ехали повозки и экипажи. От одного фурмана Ростов узнал, что Кутузовский штаб находится неподалеку в деревне, куда шли обозы. Ростов поехал за ними.

Впереди его шел берейтор Кутузова, ведя лошадей в попонах. За берейтором ехала повозка, и за повозкой шел старик дворовый, в картузе, полушубке и с кривыми ногами.

– Тит, а Тит! – сказал берейтор.

– Чего? – рассеянно отвечал старик.

– Тит! Ступай молотить.

– Э, дурак, тьфу! – сердито плюнув, сказал старик. Прошло несколько времени молчаливого движения, и повторилась опять та же шутка.

В пятом часу вечера сражение было проиграно на всех пунктах. Более ста орудий находилось уже во власти французов.

Пржебышевский с своим корпусом положил оружие. Другие колонны, растеряв около половины людей, отступали расстроенными, перемешанными толпами.

Остатки войск Ланжерона и Дохтурова, смешавшись, теснились около прудов на плотинах и берегах у деревни Аугеста.

В 6 м часу только у плотины Аугеста еще слышалась жаркая канонада одних французов, выстроивших многочисленные батареи на спуске Праценских высот и бивших по нашим отступающим войскам.

В арьергарде Дохтуров и другие, собирая батальоны, отстреливались от французской кавалерии, преследовавшей наших. Начинало смеркаться. На узкой плотине Аугеста, на которой столько лет мирно сиживал в колпаке старичок мельник с удочками, в то время как внук его, засучив рукава рубашки, перебирал в лейке серебряную трепещущую рыбу; на этой плотине, по которой столько лет мирно проезжали на своих парных возах, нагруженных пшеницей, в мохнатых шапках и синих куртках моравы и, запыленные мукой, с белыми возами уезжали по той же плотине, – на этой узкой плотине теперь между фурами и пушками, под лошадьми и между колес толпились обезображенные страхом смерти люди, давя друг друга, умирая, шагая через умирающих и убивая друг друга для того только, чтобы, пройдя несколько шагов, быть точно. так же убитыми.

Каждые десять секунд, нагнетая воздух, шлепало ядро или разрывалась граната в средине этой густой толпы, убивая и обрызгивая кровью тех, которые стояли близко. Долохов, раненый в руку, пешком с десятком солдат своей роты (он был уже офицер) и его полковой командир, верхом, представляли из себя остатки всего полка. Влекомые толпой, они втеснились во вход к плотине и, сжатые со всех сторон, остановились, потому что впереди упала лошадь под пушкой, и толпа вытаскивала ее. Одно ядро убило кого то сзади их, другое ударилось впереди и забрызгало кровью Долохова. Толпа отчаянно надвинулась, сжалась, тронулась несколько шагов и опять остановилась.

Пройти эти сто шагов, и, наверное, спасен; простоять еще две минуты, и погиб, наверное, думал каждый. Долохов, стоявший в середине толпы, рванулся к краю плотины, сбив с ног двух солдат, и сбежал на скользкий лед, покрывший пруд.

– Сворачивай, – закричал он, подпрыгивая по льду, который трещал под ним, – сворачивай! – кричал он на орудие. – Держит!…

Лед держал его, но гнулся и трещал, и очевидно было, что не только под орудием или толпой народа, но под ним одним он сейчас рухнется. На него смотрели и жались к берегу, не решаясь еще ступить на лед. Командир полка, стоявший верхом у въезда, поднял руку и раскрыл рот, обращаясь к Долохову. Вдруг одно из ядер так низко засвистело над толпой, что все нагнулись. Что то шлепнулось в мокрое, и генерал упал с лошадью в лужу крови. Никто не взглянул на генерала, не подумал поднять его.

– Пошел на лед! пошел по льду! Пошел! вороти! аль не слышишь! Пошел! – вдруг после ядра, попавшего в генерала, послышались бесчисленные голоса, сами не зная, что и зачем кричавшие.

Одно из задних орудий, вступавшее на плотину, своротило на лед. Толпы солдат с плотины стали сбегать на замерзший пруд. Под одним из передних солдат треснул лед, и одна нога ушла в воду; он хотел оправиться и провалился по пояс.

Ближайшие солдаты замялись, орудийный ездовой остановил свою лошадь, но сзади всё еще слышались крики: «Пошел на лед, что стал, пошел! пошел!» И крики ужаса послышались в толпе. Солдаты, окружавшие орудие, махали на лошадей и били их, чтобы они сворачивали и подвигались. Лошади тронулись с берега. Лед, державший пеших, рухнулся огромным куском, и человек сорок, бывших на льду, бросились кто вперед, кто назад, потопляя один другого.

Ядра всё так же равномерно свистели и шлепались на лед, в воду и чаще всего в толпу, покрывавшую плотину, пруды и берег.

На Праценской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном.

К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять чувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что то боли в голове.

«Где оно, это высокое небо, которое я не знал до сих пор и увидал нынче?» было первою его мыслью. «И страдания этого я не знал также, – подумал он. – Да, я ничего, ничего не знал до сих пор. Но где я?»

Он стал прислушиваться и услыхал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по французски. Он раскрыл глаза. Над ним было опять всё то же высокое небо с еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые виднелась синеющая бесконечность. Он не поворачивал головы и не видал тех, которые, судя по звуку копыт и голосов, подъехали к нему и остановились.

Подъехавшие верховые были Наполеон, сопутствуемый двумя адъютантами. Бонапарте, объезжая поле сражения, отдавал последние приказания об усилении батарей стреляющих по плотине Аугеста и рассматривал убитых и раненых, оставшихся на поле сражения.

– De beaux hommes! [Красавцы!] – сказал Наполеон, глядя на убитого русского гренадера, который с уткнутым в землю лицом и почернелым затылком лежал на животе, откинув далеко одну уже закоченевшую руку.

– Les munitions des pieces de position sont epuisees, sire! [Батарейных зарядов больше нет, ваше величество!] – сказал в это время адъютант, приехавший с батарей, стрелявших по Аугесту.

– Faites avancer celles de la reserve, [Велите привезти из резервов,] – сказал Наполеон, и, отъехав несколько шагов, он остановился над князем Андреем, лежавшим навзничь с брошенным подле него древком знамени (знамя уже, как трофей, было взято французами).

– Voila une belle mort, [Вот прекрасная смерть,] – сказал Наполеон, глядя на Болконского.

Князь Андрей понял, что это было сказано о нем, и что говорит это Наполеон. Он слышал, как называли sire того, кто сказал эти слова. Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, но он и не заметил, а тотчас же забыл их. Ему жгло голову; он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон – его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками. Ему было совершенно всё равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил об нем; он рад был только тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал ее теперь. Он собрал все свои силы, чтобы пошевелиться и произвести какой нибудь звук. Он слабо пошевелил ногою и произвел самого его разжалобивший, слабый, болезненный стон.

– А! он жив, – сказал Наполеон. – Поднять этого молодого человека, ce jeune homme, и свезти на перевязочный пункт!

Сказав это, Наполеон поехал дальше навстречу к маршалу Лану, который, сняв шляпу, улыбаясь и поздравляя с победой, подъезжал к императору.

Князь Андрей не помнил ничего дальше: он потерял сознание от страшной боли, которую причинили ему укладывание на носилки, толчки во время движения и сондирование раны на перевязочном пункте. Он очнулся уже только в конце дня, когда его, соединив с другими русскими ранеными и пленными офицерами, понесли в госпиталь. На этом передвижении он чувствовал себя несколько свежее и мог оглядываться и даже говорить.

Первые слова, которые он услыхал, когда очнулся, – были слова французского конвойного офицера, который поспешно говорил: